生命科学探究历程小结

图片预览

文档简介

生命科学探究历程小结

一、发现细胞:罗伯特·虎克, 1665年

二、细胞学说:十九世纪由德国的植物学家施莱登 ( http: / / baike. / view / 19801.htm" \t "_blank )和动物学家施旺 ( http: / / baike. / view / 638608.htm" \t "_blank )所提出。

主要内容有:

① 细胞 ( http: / / baike. / view / 3687.htm" \t "_blank )是有机体 ( http: / / baike. / view / 373616.htm" \t "_blank ), 一切动植物都是由单细胞发育而来, 并由细胞和细胞的产物所组成;

②细胞是一个相对独立的单位,即有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;

③ 新细胞是可以从老细胞中产生。

三、酶的发现

①1773年斯帕兰扎尼的鹰消化实验证明胃具有化学性消化的作用;

②1836年施旺从胃液中提取了消化蛋白质的物质,从而揭开了胃的消化之迷;

③1926年萨姆纳从刀豆种子中提取了脲酶结晶,证实了脲酶是一种蛋白质;

④20世纪30年代科学家提取出多种酶的蛋白质结晶,证明酶是一类具有生物催化作用的蛋白质

⑤20世纪80年代切赫和奥特曼发现少数RNA也是具有生物催化作用,证明酶是一类具有生物催化作用的有机物。

四、光合作用的发现史

1648年海尔蒙特的柳树称重实验,证明植物体内的物质积累来源于水

1864年萨克斯通过实验成功地证明绿叶在光下制造了淀粉

1880年恩吉尔曼用水绵和好氧性细菌设计并完成实验,

证明了光合作用需要光及光合作用释放氧气的场所是叶绿体

1930年鲁宾和卡门采用同位素标记法研究证明了光合作用中释放的氧全部来自水

五、DNA是遗传物质的证据

(一)格里菲思肺炎双球菌的转化实验

1.将R型活细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。

2.将S型活细菌注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡。

3.将加热杀死的S型细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。

4.将R型的活细菌与加热杀死的S型细菌混合,注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡,并在小鼠体内检测出活的S型细菌。

上述实验说明所用实验材料都是活的细菌或杀死的细菌,没有单独地直接观察DNA的作用,因此此实验不能表明DNA是遗传物质,只能表明S型细菌中有一种“转化因子”能使R型细菌转化为S型细菌。

(二)艾弗里证明遗传物质是DNA的实验

1.从S型活细菌提取得到DNA、蛋白质和多糖等物质

2.⑴将上述提取得到的DNA加入已培养了R型细菌的培养基中,培养一段时间后,在培养基上出现了有毒性的活的S型细菌菌落和无毒性的活的R型细菌菌落。

⑵将上述提取得到的蛋白质或多糖加入已培养了R型细菌的培养基中,培养一段时间后,在培养基上只出现了无毒性的活的R型细菌菌落。

⑶将上述提取得到的DNA先与DNA酶混合一段时间后,再加入已培养了R型细菌的培养基中,培养一段时间后,在培养基上只出现了无毒性的活的R型细菌菌落。

通过上述实验,艾弗里与他的同事得出了 只表明DNA是遗传物质, 的结论。

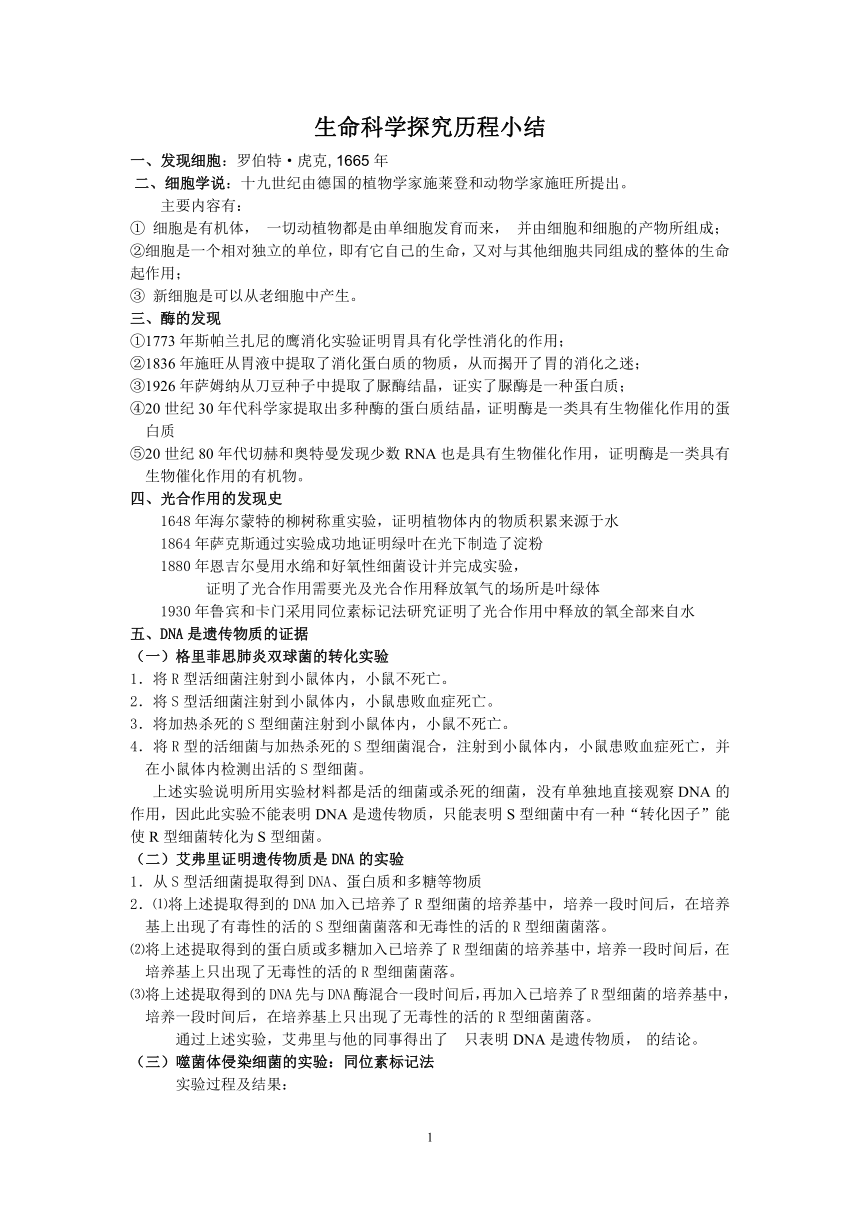

(三)噬菌体侵染细菌的实验:同位素标记法

实验过程及结果:

实验说明:DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质。

六、DNA的双螺旋结构模型

1953年,美国生物学家沃森和英国物理学家克里克提出了DNA的双螺旋结构模型,进一步说明基因的本质是DNA,它控制着蛋白质的合成,从而决定生物性状。

七、萨顿假说:基因位于染色体上,基因与染色体的行为上存在着明显的平行关系

1、类比推理:是以比较为基础的一种科学研究方法。通过对两个或两类研究对象进行比较,找出它们之间的相同点或相似点,并以此为依据,把对某一个或某一类对象的有关知识和结论,迁移到另一个或另一类对象(人们要研究的对象)上去,从而推论出它们的其他属性或规律也可能相同或相似的结论;或者由两个对象的规律相似,而推论出它们的属性相同或相似的结论。这种逻辑推理方法和科学研究方法,叫做类比推理方法。用公式可以表示为:

根据:A类对象具有a,b,c,d属性、规律;

B类对象具有a’,b’,c’属性、规律;

其中a’,b’,c’分别与a,b,c相同或相似。

推出结论:B类对象(指要研究的对象)可能也具有d’属性,并且d’与d相同或相似。

2.萨顿发现孟德尔假设的一对遗传因子,它们的分离与减数分裂中同源染色体的分离非常相似,进而推论出基因就在染色体上。

3.实验证据:摩尔根果蝇杂交实验 假说—演绎法

摩尔根用果蝇作实验材料,对其红眼、白眼与性别关系的解释,说明了基因在染色体上呈线性排列

八、孟德尔的豌豆杂交试验:假说演绎

1.孟德尔根据实验现象提出假说:遗传因子在体细胞中成对存在,在配子中单个出现;用假说对测交实验的理论结果进行演绎推理,推导出理论上的预期;通过测交实验的真实结果,判断假说真伪,得出结论

2.成功因素:选用豌豆作为实验材料(闭花受粉,相对性状明显);

研究方法采用由单因素到多因素(先对一对相对性状再到多对相对性状);

用统计学方法对实验结果进行分析;

实验程序科学严谨:实验-假设-验证-总结规律。

九、生物进化

1、《物种起源》:1859年,达尔文发表《物种起源》

2.现代生物进化论:继承和发展了达尔文的进化学说,将进化看做突变、基因重组、自然选择和隔离等因素相互作用的结果,突变和重组提供了生物进化的原材料,自然选择决定了生物进化的方向,因此又称为“现代达尔文主义”。

3.分子进化中性学说:日本遗传学家木村资生认为分子层次上的生物进化不是由与自然选择相适应的有利突变引起的,而是由选择中性或接近中性的突变的随机固定造成的。

搅拌、离心

上清液,放射性很高

沉淀物,放射性很低

被35S标记的噬菌体

与末标记的细菌混合

被32P标记的噬菌体

与末标记的细菌混合

搅拌、离心

上清液,放射性很低

沉淀物,放射性很高

PAGE

2

一、发现细胞:罗伯特·虎克, 1665年

二、细胞学说:十九世纪由德国的植物学家施莱登 ( http: / / baike. / view / 19801.htm" \t "_blank )和动物学家施旺 ( http: / / baike. / view / 638608.htm" \t "_blank )所提出。

主要内容有:

① 细胞 ( http: / / baike. / view / 3687.htm" \t "_blank )是有机体 ( http: / / baike. / view / 373616.htm" \t "_blank ), 一切动植物都是由单细胞发育而来, 并由细胞和细胞的产物所组成;

②细胞是一个相对独立的单位,即有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;

③ 新细胞是可以从老细胞中产生。

三、酶的发现

①1773年斯帕兰扎尼的鹰消化实验证明胃具有化学性消化的作用;

②1836年施旺从胃液中提取了消化蛋白质的物质,从而揭开了胃的消化之迷;

③1926年萨姆纳从刀豆种子中提取了脲酶结晶,证实了脲酶是一种蛋白质;

④20世纪30年代科学家提取出多种酶的蛋白质结晶,证明酶是一类具有生物催化作用的蛋白质

⑤20世纪80年代切赫和奥特曼发现少数RNA也是具有生物催化作用,证明酶是一类具有生物催化作用的有机物。

四、光合作用的发现史

1648年海尔蒙特的柳树称重实验,证明植物体内的物质积累来源于水

1864年萨克斯通过实验成功地证明绿叶在光下制造了淀粉

1880年恩吉尔曼用水绵和好氧性细菌设计并完成实验,

证明了光合作用需要光及光合作用释放氧气的场所是叶绿体

1930年鲁宾和卡门采用同位素标记法研究证明了光合作用中释放的氧全部来自水

五、DNA是遗传物质的证据

(一)格里菲思肺炎双球菌的转化实验

1.将R型活细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。

2.将S型活细菌注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡。

3.将加热杀死的S型细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。

4.将R型的活细菌与加热杀死的S型细菌混合,注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡,并在小鼠体内检测出活的S型细菌。

上述实验说明所用实验材料都是活的细菌或杀死的细菌,没有单独地直接观察DNA的作用,因此此实验不能表明DNA是遗传物质,只能表明S型细菌中有一种“转化因子”能使R型细菌转化为S型细菌。

(二)艾弗里证明遗传物质是DNA的实验

1.从S型活细菌提取得到DNA、蛋白质和多糖等物质

2.⑴将上述提取得到的DNA加入已培养了R型细菌的培养基中,培养一段时间后,在培养基上出现了有毒性的活的S型细菌菌落和无毒性的活的R型细菌菌落。

⑵将上述提取得到的蛋白质或多糖加入已培养了R型细菌的培养基中,培养一段时间后,在培养基上只出现了无毒性的活的R型细菌菌落。

⑶将上述提取得到的DNA先与DNA酶混合一段时间后,再加入已培养了R型细菌的培养基中,培养一段时间后,在培养基上只出现了无毒性的活的R型细菌菌落。

通过上述实验,艾弗里与他的同事得出了 只表明DNA是遗传物质, 的结论。

(三)噬菌体侵染细菌的实验:同位素标记法

实验过程及结果:

实验说明:DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质。

六、DNA的双螺旋结构模型

1953年,美国生物学家沃森和英国物理学家克里克提出了DNA的双螺旋结构模型,进一步说明基因的本质是DNA,它控制着蛋白质的合成,从而决定生物性状。

七、萨顿假说:基因位于染色体上,基因与染色体的行为上存在着明显的平行关系

1、类比推理:是以比较为基础的一种科学研究方法。通过对两个或两类研究对象进行比较,找出它们之间的相同点或相似点,并以此为依据,把对某一个或某一类对象的有关知识和结论,迁移到另一个或另一类对象(人们要研究的对象)上去,从而推论出它们的其他属性或规律也可能相同或相似的结论;或者由两个对象的规律相似,而推论出它们的属性相同或相似的结论。这种逻辑推理方法和科学研究方法,叫做类比推理方法。用公式可以表示为:

根据:A类对象具有a,b,c,d属性、规律;

B类对象具有a’,b’,c’属性、规律;

其中a’,b’,c’分别与a,b,c相同或相似。

推出结论:B类对象(指要研究的对象)可能也具有d’属性,并且d’与d相同或相似。

2.萨顿发现孟德尔假设的一对遗传因子,它们的分离与减数分裂中同源染色体的分离非常相似,进而推论出基因就在染色体上。

3.实验证据:摩尔根果蝇杂交实验 假说—演绎法

摩尔根用果蝇作实验材料,对其红眼、白眼与性别关系的解释,说明了基因在染色体上呈线性排列

八、孟德尔的豌豆杂交试验:假说演绎

1.孟德尔根据实验现象提出假说:遗传因子在体细胞中成对存在,在配子中单个出现;用假说对测交实验的理论结果进行演绎推理,推导出理论上的预期;通过测交实验的真实结果,判断假说真伪,得出结论

2.成功因素:选用豌豆作为实验材料(闭花受粉,相对性状明显);

研究方法采用由单因素到多因素(先对一对相对性状再到多对相对性状);

用统计学方法对实验结果进行分析;

实验程序科学严谨:实验-假设-验证-总结规律。

九、生物进化

1、《物种起源》:1859年,达尔文发表《物种起源》

2.现代生物进化论:继承和发展了达尔文的进化学说,将进化看做突变、基因重组、自然选择和隔离等因素相互作用的结果,突变和重组提供了生物进化的原材料,自然选择决定了生物进化的方向,因此又称为“现代达尔文主义”。

3.分子进化中性学说:日本遗传学家木村资生认为分子层次上的生物进化不是由与自然选择相适应的有利突变引起的,而是由选择中性或接近中性的突变的随机固定造成的。

搅拌、离心

上清液,放射性很高

沉淀物,放射性很低

被35S标记的噬菌体

与末标记的细菌混合

被32P标记的噬菌体

与末标记的细菌混合

搅拌、离心

上清液,放射性很低

沉淀物,放射性很高

PAGE

2

同课章节目录