高中语文人教版第五册中国古代诗歌散文欣赏第一单元以意逆志,知人论世课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版第五册中国古代诗歌散文欣赏第一单元以意逆志,知人论世课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-06 21:49:15 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

教学目标:

通过复习整理以前学过的诗歌,总结并掌握用“以意逆志,知人论世”的诗歌鉴赏方法,指导探究中国古典诗歌的内容和主旨。

“黄河之水天上来”,是李白在说梦话吗?

由于诗人向黄河上游望去,看到水天相接的磅礴气势,写出他真实的内心感受和体验。

杜甫诗中的“朱门酒肉臭”一句,有人则发出“肉可以臭,酒怎么会臭”的疑问。你认为他的错误出在哪里?

“酒肉”借代朱门富户的奢华生活,不可硬拆来理解;再说“臭”应读xiù。

杜牧《泊秦淮》诗中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”有人认为,作者在苛求“商女”。你认为呢?

作品批评的决不是商女,而是谴责诗中只字未涉的正在酒家征歌买笑、寻欢作乐的达官贵人。

想在课前

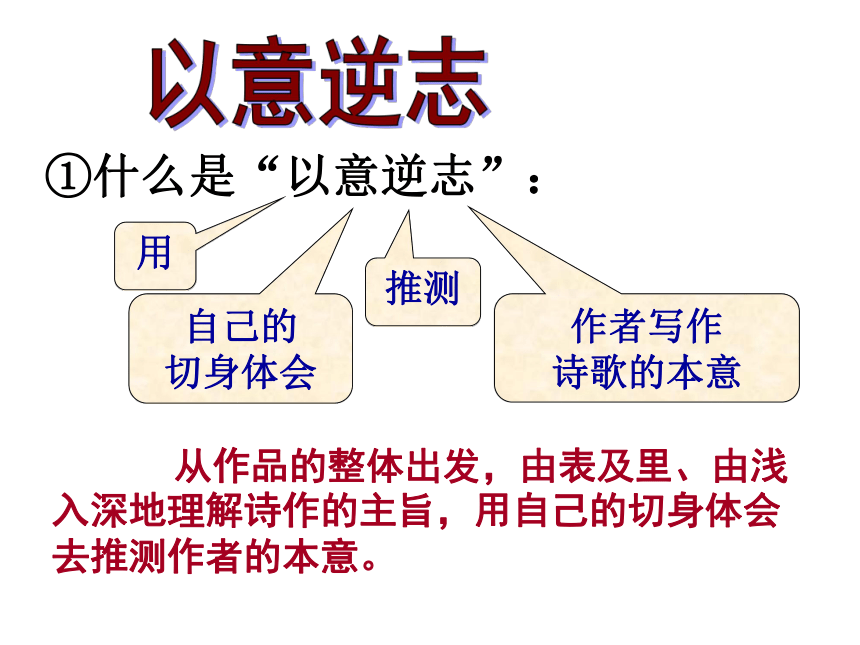

用

自己的

切身体会

推测

作者写作

诗歌的本意

从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

①什么是“以意逆志”:

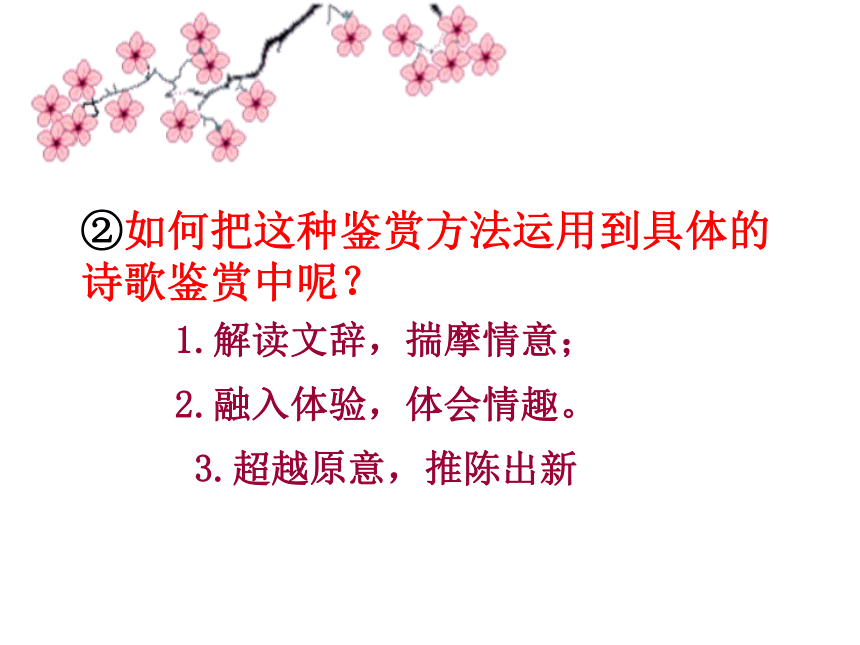

②如何把这种鉴赏方法运用到具体的诗歌鉴赏中呢?

解读文辞,揣摩情意;

融入体验,体会情趣。

超越原意,推陈出新

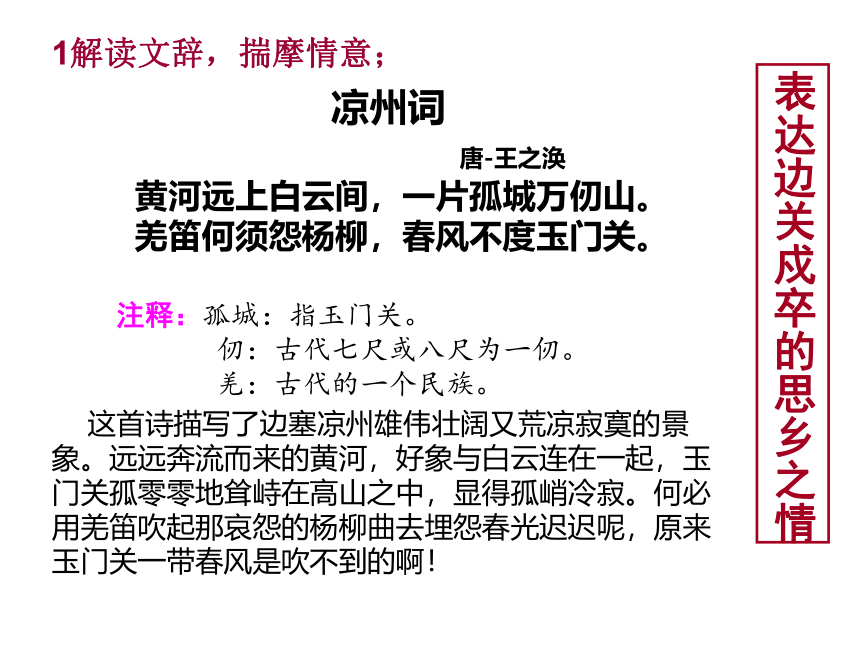

凉州词 唐-王之涣?

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

注释:孤城:指玉门关。

仞:古代七尺或八尺为一仞。

羌:古代的一个民族。

这首诗描写了边塞凉州雄伟壮阔又荒凉寂寞的景象。远远奔流而来的黄河,好象与白云连在一起,玉门关孤零零地耸峙在高山之中,显得孤峭冷寂。何必用羌笛吹起那哀怨的杨柳曲去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

表达边关戍卒的思乡之情

1解读文辞,揣摩情意;

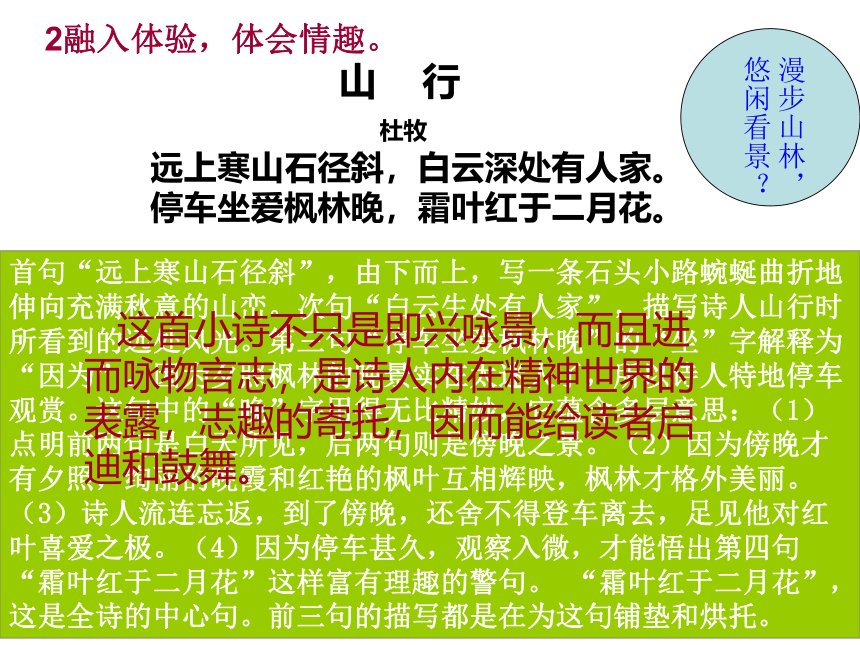

山 行

杜牧

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

首句“远上寒山石径斜”,由下而上,写一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦。次句“白云生处有人家”,描写诗人山行时所看到的远处风光。第三句“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出第四句“霜叶红于二月花”这样富有理趣的警句。 “霜叶红于二月花”,这是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。

漫步山林,悠闲看景?

这首小诗不只是即兴咏景,而且进而咏物言志,是诗人内在精神世界的表露,志趣的寄托,因而能给读者启迪和鼓舞。

2融入体验,体会情趣。

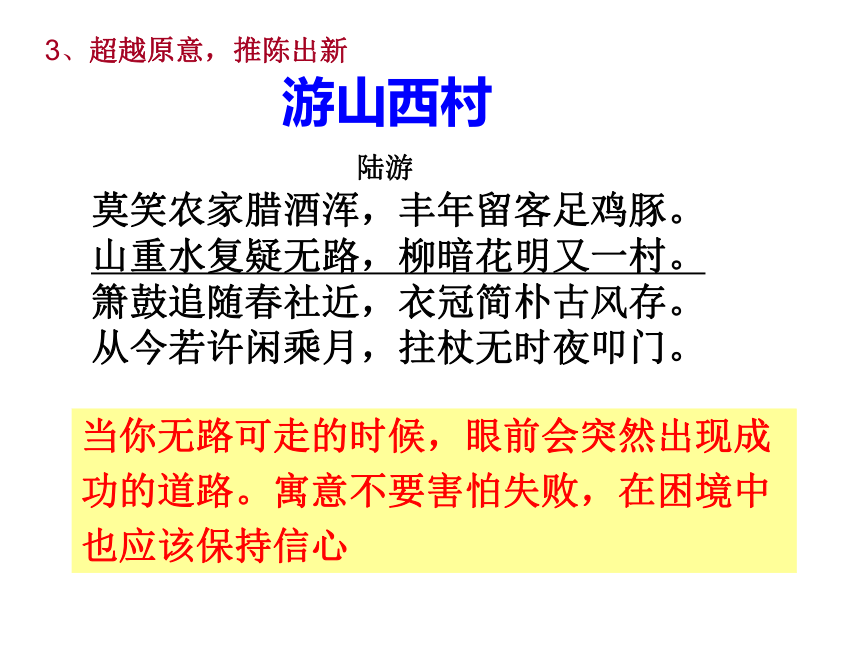

游山西村

陆游 莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

当你无路可走的时候,眼前会突然出现成

功的道路。寓意不要害怕失败,在困境中

也应该保持信心

3、超越原意,推陈出新

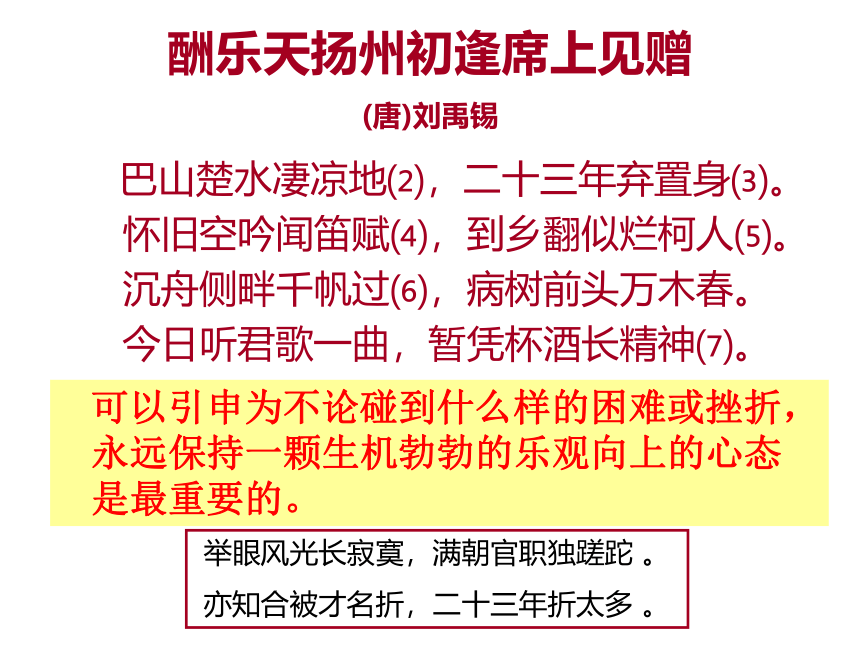

酬乐天扬州初逢席上见赠

(唐)刘禹锡

巴山楚水凄凉地⑵,二十三年弃置身⑶。

怀旧空吟闻笛赋⑷,到乡翻似烂柯人⑸。

沉舟侧畔千帆过⑹,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神⑺。

⑵巴山楚水:古时四川东部属于巴国,湖南北部和湖北等地属于楚国。刘禹锡曾被贬到这些地方做官,所以用巴山楚水指诗人被贬到之地。

⑶二十三年:从唐顺宗永贞元年(805年)刘禹锡被贬为连州刺史到写此诗时,共22个年头,因第二年才能回到京城,所以说23年。弃置身:指遭受贬谪的诗人自己。置:放置。弃置:抛弃,搁置。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎 。

亦知合被才名折,二十三年折太多 。

可以引申为不论碰到什么样的困难或挫折,永远保持一颗生机勃勃的乐观向上的心态是最重要的。

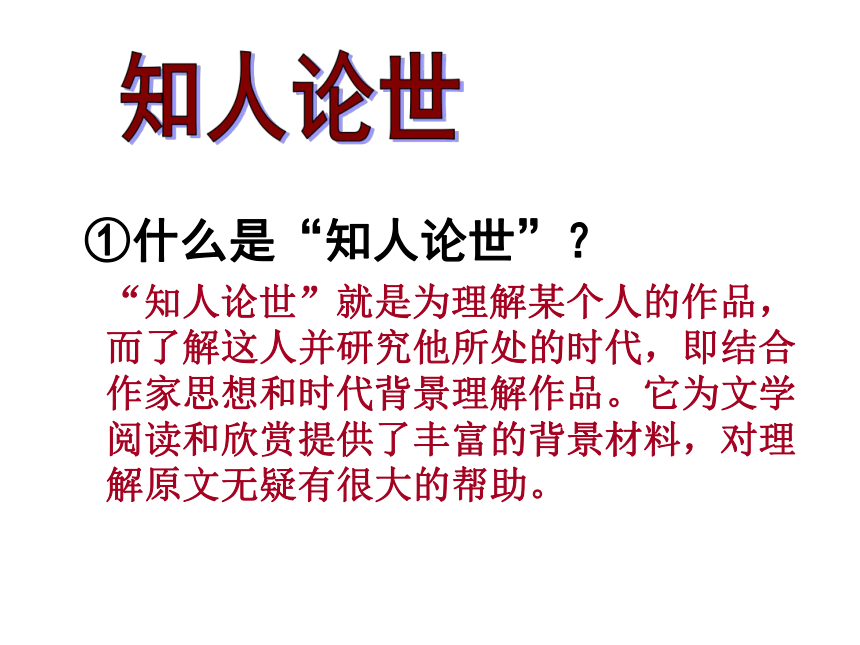

①什么是“知人论世”?

“知人论世”就是为理解某个人的作品,而了解这人并研究他所处的时代,即结合作家思想和时代背景理解作品。它为文学阅读和欣赏提供了丰富的背景材料,对理解原文无疑有很大的帮助。

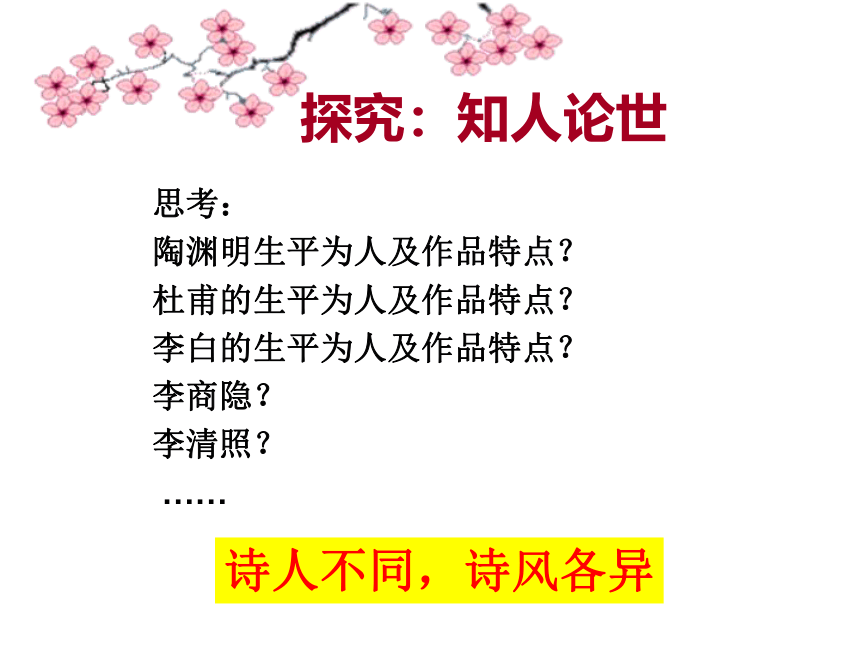

探究:知人论世

思考:

陶渊明生平为人及作品特点?

杜甫的生平为人及作品特点?

李白的生平为人及作品特点?

李商隐?

李清照?

……

诗人不同,诗风各异

探究:知人论世 ——体会李清照词作中的情感和风格

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

一剪梅

《如梦令》以李清照特有的方式表达了她早期生活的情趣和心境,境界优美怡人,风格清新明快,不事雕琢,给人以美的享受。

《一剪梅》是李清照写与她的丈夫赵明诚分别后的思念心情。文词清丽,意象蕴藉,抒发了凄凉独处的内心感受,体现了哀婉悱恻的风格。

境遇不同,诗情有别

还有其它影响诗歌情感和风格的因素吗?

欣赏边塞诗:

盛唐: ???醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。(王翰) ?黄沙百战穿金甲,不破楼兰誓不还。(王昌龄) ?? ?中晚唐: ?? 可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。(陈陶) ?碛里征人三十万,一时回首月中看。(李益) ?? ?宋代: ?? 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(陆游) ?燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。(范仲淹)

读这些诗,你会发现有什么不同?为什么会有这些不同?

盛唐:

豪迈,勇敢,一往无前!即使是艰苦战争,也壮丽无比;即使是出征远戍,也爽朗明快;即使是壮烈牺牲,也死而无悔。

中晚唐:

虽然诗人们也仍保持着昂扬向上的基调,但不免夹杂了多少悲壮,多少惋伤。

宋代:

尽管仍然洋溢着一股爱国热情,但更多的是报国无门的愤懑,归家无望的哀痛。与盛唐时相比不免更多一些凄厉,更多一些惆怅。

原因?

盛唐强盛的国势,开放的思想文化,与中晚唐的颓势,宋长期的积贫积弱的国势的差异造成了不同的时代的风气和时代精神。

时代不同,精神迥异

1.诗人不同,诗风各异;

我们在欣赏诗歌的时候,一定要注意:

2.境遇不同,诗情有别;

3.时代不同,精神迥异。

②怎样运用“知人论事”的鉴赏方法来鉴

赏诗歌呢?课文中为我们归纳了几点?

a.尽量利用现存的各种史传材料和后人的评述,

全面把握作者的心灵历程和精神世界。

(提示:所谓的心灵历程和精神世界主要指的是

作者一生的遭际、追求及理想、人格、品质等)

b.弄清作品创作的具体时间也是十分重要的。

(可结合题目和注释)

c.还要全面了解作者所处时代的政治、经济、文

化、思想、宗教、风俗等背景知识。

我们在欣赏、吟咏古人的诗歌作品

时,应该深入探究他们的生平和为人,

全面了解他所生活的环境和时代,与作

者成为心灵相通的好朋友。这就是“知

人论世”的欣赏方法。

总结归纳:

长 恨 歌

白居易

赏析示例

谁的“恨”?

恨什么?

为什么恨?

怎么表现恨?

揣测题意

“长恨歌”即“歌长恨”

字乐天,号香山居士。唐德宗贞元年间(800)中进士,由校书郎累官至左拾遗。他关心朝政,屡次上书言事,遭权贵忌恨,被贬为江州司马。后历任苏州、杭州刺史,很得民心。官终刑部尚书,世称白香山。

文学主张:与元稹一起倡导“新乐府运动”,响亮地提出了“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的口号。肯定诗歌的教育意义和政治作用。认为诗歌应该反映人民疾苦,“惟歌生民病”、“但伤民病痛”。强调内容与形式的统一,主张形式必须服从内容,为内容服务。

他的诗分为三类:讽喻诗、感伤诗、闲适诗。其讽喻诗如《新乐府》、《秦中吟》,深刻反映了时政弊端与民生疾苦。长篇叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》有很高的艺术成就。其诗善于叙述,语言浅显,流传广泛。

1.历史上的李、杨爱情故事

杨玉环原为寿王李瑁的王妃,玄宗惊艳于她的美貌,但碍于她是自己的儿媳而不便明目张胆纳入宫中,于是想出个让杨玉环出家,脱离寿王,再以“杨太真”身份入宫的方法。从此杨玉环“三千宠爱在一身”,并被册封为贵妃。其父兄均因此而得以势倾天下。玄宗对杨贵妃的宠爱可谓无所不用其极,所谓“君王从此不早朝”,为了两情欢爱,可以把国事先放在一边;而从

“一骑红尘妃子笑”的后面,我们看到玄宗是怎样动用他手中的权力来取悦杨贵妃的,这样的做法出发点固然是为了爱,但皇帝毕竟是皇帝,他所做的一切并不仅仅是他个人的,必然要牵涉到政治的东西。这使得他们的爱情是不可能单纯,并最终敌不过政治:755年安史之乱爆发,次年玄宗匆匆出逃,途至马嵬坡,六军不肯前行,说是因为杨国忠(贵妃之堂兄)通于胡人,而致有安禄山之反,玄宗为息军心,乃杀杨国忠。六军仍不肯前行,谓杨国忠为贵妃堂兄,堂兄有罪,堂妹亦难免,唐玄宗不得已将杨贵妃赐死,而他自己则痛苦万分。他们的爱情以悲剧收场。

2、文学史上以李、杨爱情为题材的文学作品很多,以“马嵬坡”、“长生殿”为题,写了不少诗词,著名者如杜牧《过华清宫绝句》、李商隐《马嵬》、苏轼《荔枝叹》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》等。据记载,当年唐玄宗和杨贵妃,七夕登长生殿,遥见牵牛、织女星,彼此立下誓言,愿世世为夫妇,双双泪挂双腮。基于这些事实,如白居易《长恨歌》等,都同情李、杨爱情的不幸,哀艳动人。

过华清宫绝句

其一

长安回望绣成堆,

山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,

无人知是荔枝来。

其二

新丰绿树起黄埃,数骑渔阳探使回。

霓裳一曲千峰上,

舞破中原始下来。

其三

万国笙歌醉太平,

倚天楼殿月分明。

云中乱拍禄山舞,

风过重峦下笑声。

杜牧

《荔枝叹》

十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催。

颠坑仆谷相枕藉,知是荔枝龙眼来。

飞车跨山鹘棋海,风枝露业如新采。

宫中美人一破颜,惊尘溅血流千载。

永元荔枝来交州,天宝岁贡取之涪。

至今欲姇林甫肉,无人举觞酹伯游。

我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痏。

雨顺风调百谷登,民不饥寒为上瑞。

君不见武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。

争新买宠出新意,今年斗品充官茶。

吾君所乏岂此物?致养口体何陋邪恶!

洛阳相君忠孝家,可怜亦进姚黄花。

苏轼

结构总括

第一部分:安史之乱前的唐玄宗和杨贵妃:杨贵妃入宫受宠,唐玄宗迷色误国。

第二部分:安史之乱后的唐玄宗和杨贵妃。

文章内容细分

2、唐玄宗对杨贵妃的宠爱眷恋;

3、杨贵妃举家辉煌腾达;

4、马嵬御军兵变,贵妃被迫赐死;

5、唐玄宗在蜀中的寂寞悲伤;

6、唐玄宗还都路上的追怀忆旧;

7、唐玄宗回宫后的睹物思人、辗转难眠;

8、道士帮助唐玄宗寻找杨贵妃;

9、杨贵妃托物寄词。

1、唐玄宗与杨贵妃相识过程;

1、“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。”

分析:这句话看似简单,实际上是用汉武帝来点明李、杨之间的关系,祈祷提纲挈领、统领全篇意旨的作用,为全诗定下感情基调。

2、“渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》。九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。”

分析:1、2句形象地说明安禄山发起叛乱,让唐王朝这座眩人眼目的金字塔倾倒崩溃这一过程,渲染了悲剧气氛。

3、“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得,回看血泪相和流。”

分析:写两人在马嵬坡生离死别的一幕。“六军不发”,要求处死杨贵妃,是激愤于唐玄宗迷恋女色,祸国殃民。杨贵妃的死,在整个故事中是个关键性的情节,在这之后,他们的爱情才成为一场悲剧。

4、“蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。”

分析:这一节,写杨贵妃死后,唐玄宗的思念之情。诗人抓住了人物精神世界里揪心的“恨”,用酸恻动人的语调,宛转形容和描述了杨贵妃死后唐玄宗在蜀中的寂寞悲伤。

5、“春风桃李花开夜,秋雨梧桐叶落时。西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。”

分析: 日子又到了春风桃李花盛开的季节,转眼又是秋雨冰冷梧桐叶落的时间。西宫南内长满了荒凉的衰草,人去楼空的院子里,枯萎的落叶没人打扫。黄叶纷纷已把台阶堆满。

梧桐是中国文学重要的植物意象,在先秦典故里,梧桐与美好的人格息息相通,后来发展成人格的象征符号。梧桐是上好的琴材,,故成为与古琴相关的意象、典故,文人抚琴寄托心声,故又把心声寄托于梧桐。悲秋的主题也常常离不开梧桐,它还与爱情有关。梧桐具有高尚的君子品格,故古人常在其上寄托精神、情志,梧桐成为诗人精神家园的象征。

1点明季节、时令。

2寄寓高洁品行、孤高独立。

3渲染秋的萧瑟,寄寓哀伤之情。

4寄寓飘零之苦。

唐诗宋词的梧桐意象

唐诗宋词的梧桐意象

一.点明季节、时令。

梧桐与井、辘轳并举,点明傍晚时令。古人常在傍晚或清晓时分汲水。“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。”(王昌龄《长信秋词五首》)以井边梧桐秋深夜黄破题,点明季节、时令。李煜《采桑子》中写“辘轳金井静,梧桐晚,几树惊秋”。

二.寄寓高洁品行、孤高独立。

虞世南。“垂绥饮清露,流响出梧桐。居高声自远,非是藉秋风。”(《蝉》)蝉居于梧桐之上,此诗以梧桐树干的高挺清拔声响远播,暗指诗人志趣的高洁。苏轼在元丰五年被贬黄州时有词“缺月挂疏桐,漏断人初静。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。”(苏轼《卜算子》)梧桐前着一“疏”字,更显梧桐树孤高独立,东坡先生卓尔不群的品性由此可见一斑。

东西植松柏,左右种梧桐

三.渲染秋的萧瑟,寄寓哀伤之情。

时至初秋,梧桐落叶最早。因此诗人常有梧桐叶落而天下知秋的怀想。“金风细细,叶叶梧桐坠。”(晏殊《清平乐》)平淡幽细的描绘中透露出淡淡的哀愁? ??

傍晚时分,落叶飘零,最易想念未归之人,所以诗人常将梧桐和秋雨、秋声联系起来表达哀情。白居易《长恨歌》中的引用已较为成熟。“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”,酸恻动人的意象婉转地描述了杨玉环死后唐太宗在蜀中的寂寞悲伤。以梧桐表闺怨的集大成者应是李清照:“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,这次第,怎一个‘愁’字了得。”意象不断叠加,意境逐步沉郁,写景议论自然交融。

四.寄寓飘零之苦。

梧桐雨除表怨情外,还在怀友人,述矢志,叙飘零中时有闪现。邓剡《浪淘沙》“疏雨洗天清,枕簟凉生。井桐一叶做秋声。谁念客身轻似叶,千里飘零”,述写了飘零之苦。

6、“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”

分析:作者在叙述两人的爱情故事时把自己的感情也渗透进去,天地有时尽,此恨永不绝,点明题旨,照应开头,给读者以联想、回味的余地。人们不仅在爱情失意时会从中引起共鸣,就是遇到了其他人间悲痛之事,也常常会想起这两句诗。

7、七月七日长生殿,夜半无人私语时。 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

分析:“七月七日”,为牛郎织女一年一度相会之时,“连理枝”,两棵树枝干连生在一起。诗人将富有意味的时间、地点,与古人常用来比喻情侣相爱、永不分离的两种美好事物会同在一起,给人以无穷的想象空间,有“恨”而转入“期盼”,写得极为婉转动人,感人至深。

探讨主旨

爱情说。“通过李杨的爱情悲剧,歌颂了人们对爱情的真诚和专一,歌颂了人类一些美好的品德,歌颂了人们对团圆的美好的爱情生活的向往。”

讽喻说。“主要讽刺唐明皇的荒淫乱国和昏迷不悟。”

双重主题说。“诗篇一开头,对男女主人公是有所谴责的。但发展下去,诗人却用自己的感情、想象丰富了这个故事,赋予了这个爱情悲剧以更普通的意义,使得作者自己和广大读者都对这一对男女的生离死别的不幸命运,产生了高度的同情。”

(程千帆《古诗今选》)

探 究

有人认为这首诗的主旨是歌颂唐玄宗、杨贵妃的坚贞爱情,你同意吗?你是如何理解《长恨歌》的主题的?

讽 喻 说

以意逆志:

“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得”至“缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足”,写玄宗之重色、求色,杨女之美貌、娇媚,李杨之间缠绵悱恻的宫闱之欢,杨之得宠,不仅自己“夜专夜” 而且“姊妹弟兄皆列土”。 ——长恨之内因

“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”至“君王掩面救不得,回看血泪相和流”,写杨贵妃之死。悲剧的制造者成了悲剧的主人公。 ——长恨之直接原因

“黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁”至结尾,写对绵绵长恨的描绘,不是对李、杨表示同情,更不是歌颂,而是通过李隆基晚年失去一切的狼狈景象,隐晦而曲折地讽刺他荒淫误国而终于苦果自尝。 ——长恨之情状

陈鸿《长恨歌传》中曾说到白居易创作动机: “不但感其事,亦欲惩尤物,窒乱阶,垂于将来。”

讽 喻 说

知人论世:

杨玉环是蜀州司户杨玄琰的女儿,随叔父杨玄璬入长安,嫁与玄宗第十四子寿王李瑁为妃,后为李隆基看中。李欲将杨占为已有,又碍于名分,于是让她出宫做女道士,法号“太真”,而后再迎归宫中,掩耳盗铃。

李隆基早先励精图治,晚年逐渐松弛。得杨玉环后,更是沉湎酒色,荒废朝政。杨玉环则不仅自己得宠专房,身封贵妃,“声焰震天下”,而且满门亲族也跟着沾光。堂兄杨国忠位居宰相,杨銛官鸿胪卿,杨錡官侍御史,大姐封韩国夫人,三姐封虢国夫人,八姐封秦国夫人。如《长恨歌》所说是“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。”天宝后期,朝廷内部本已矛盾重重,李隆基对杨家的偏幸,更促进了矛盾的激化。

讽 喻 说

知人论世:

天宝十四年,手握重兵的范阳节度使安禄山打着讨伐杨氏、以清君侧的幌子,发动叛乱,兵临长安。李隆基偕杨玉环等仓皇出奔,西行四川。至陕西马嵬驿,扈从禁军发难,陈玄礼等求诛杨氏兄妹以谢天下。迫于情势,李隆基只得“命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下”。

讽 喻 说

知人论世:

白居易所倡导的新乐府运动正是提倡“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。在这样的大背景和小背景下,白居易作《长恨歌》又何尝不是为没有能够担当中兴之任的铁腕雄主而喟叹呢?其主旨在于联系社会现实,探讨历史教训,谴责李、杨的荒淫导致安史之乱,看来是理所当然了。

李杨之间的爱情悲剧,因与“安史之乱”紧相联系,有着相当严肃的政治色彩,而其情事本身之离奇、曲折,又极富传奇色彩,因而倍受历代文士的关注。

自唐至清,出现了不少以此为题材的文学作品,著名者如杜牧《过华清宫绝句》、李商隐《马嵬》、苏轼《荔枝叹》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》、洪昇《长生殿》等。白居易的《长恨歌》则是其中翘楚。

爱 情 说

以意逆志:

白居易之作《长恨歌》,据《长恨歌传》说,是为了“惩尤物,窒乱阶”,但读了全诗,反而对“乱阶”的杨贵妃有更多的同情和怜悯,谁还忍心憎恨呢?事实上,诗中塑造了一个美丽动人风韵十足的女性形象,体现了其审美趣味。

且看全篇,首先着力刻画唐玄宗对杨贵妃的宠爱无比,超出了常度,为历史所罕见;然后描写唐玄宗对杨贵妃回肠荡气的悼念,天人永隔,玄宗心灵上留下了难以平复的创伤,以致长久地感到无比的痛苦;最后叙述方士觅魂,作为仙子的杨贵妃的心理状态被描写得极其隐约迷离,缠绵悱恻,至为动人。

自居易通过对于李、杨爱情故事的动人描写,歌颂了与普通人感情相一致的纯洁无瑕的爱情交流,这和梁祝等在民间广泛流传的爱情故事一样,都“属于人民的精神情绪的表现”。诗中虽也写到李、杨误国,但并不十分显著。

爱 情 说

知人论世:

这首诗作于唐宪宗元和元年,当时,白居易任周至县尉,一日与友人到马嵬驿附近的游仙寺游览,偶然间谈及李隆基与杨玉环的这段悲剧故事,王质夫认为,像这样突出的事情,如无大手笔加工润色,就会随着时间的流逝而消失。他鼓励白居易:“乐天深于诗,多于情者也,试为歌之如何?”。于是白居易写下了此事。

爱 情 说

知人论世:

白居易自己编撰诗集的时候,把《长恨歌》列入了“感伤”诗类中。而且,有人考证,诗人在创作此诗时,正值他自身遭受爱情痛苦的深渊时期——

白居易与湘灵的爱情悲剧

白居易与他青梅竹马的女孩湘灵感情很好,但湘灵出身于城市贫民,而白居易则是出身官宦世家,而白居易母亲的门阀观念相当强,绝不应允他们的婚事。贞元十年(804)秋,白居易已33岁,在长安作了校书郎,需将家迁至长安,他回家再次苦求母亲允许他和湘灵结婚,但在儿女婚姻上权威至高的母亲,不但再次拒绝了他的要求,且在全家迁离时,不让他们见面。白居易只是在搬家完毕,临走前才悄悄去和湘灵姑娘告别。因为怕惊动别人,见面的时候二人既不敢说话,也不敢大哭。极度压抑的痛苦和愁闷于是尽数体现在了一首《潜别离》中——

潜别离

白居易

不得哭,潜别离;不得语,暗相思,两心之外无人知。深笼夜锁独栖鸟,利剑春断连理枝。河水虽浊有清口,鸟头虽黑有白时。唯有潜离与暗别,彼此甘心无后期。

木兰花令

拟古决绝词

纳兰容若

人生若只如初见,何事秋风悲画扇?

等闲变却故人心,却道故人心易变。

骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。

何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

题目写明,模仿古代的《决绝词》,那是女方恨男方薄情,断绝关系的坚决表态。这里用汉成帝女官班婕妤和唐玄宗妃子杨玉环的典故来拟写古词。虽说意在“决绝”,还是一腔怨情,这就更加深婉动人。

双重主题说

知人论世+以意逆志

《长恨歌》写的是一个特殊性质的爱情悲剧,李、杨两人既是悲剧承担者,又是这场悲剧的制造者,这就使得现实主义诗人白居易不能不“怒其作孽”,而“哀其可怜”,不能不在这两个形象身上集中了谴责与同情。

诗的前半部分毫不留情地讽刺了唐玄宗的荒淫误国(长恨之因),后半部分情不自禁地用充满同情的笔触写唐玄宗的入骨相思,从而使诗的主题思想由批判转为对他们坚贞专一的爱情的歌颂和对他们生离死别的同情(长恨正文)。

或者说,虽然作者的立意是“欲惩尤物”,但在读者心中却成了一首爱情的颂歌。

揭示“恨”之内涵

长恨歌,就是歌长恨,长是时间,是感情延绵的见证,恨是遗憾,也是怨恨,是沉重的遗憾,代表了感情的深度和痛苦的沉重。长恨就是长久的遗憾与怨恨。

一是李隆基和杨贵妃在恨,他们彼此相爱却不能在一起,最终杨贵妃身死,而李隆基退位。

二是作者和百姓在恨,恨李隆基不理朝政,重色误己、误民、误国。李隆基酿成大错却不知悔过,更加让人大恨痛恨。

三是后人在恨,后朝多少皇帝不以之为戒却重蹈覆辙,终成千古之恨。

其他主题说

感伤时代说

所谓“长恨”,不仅仅是作者对李、杨悲剧之“恨”,更主要的,是对统治阶级不能保持唐朝开元、天宝时期的社会兴盛面貌,反而只是在盛世中纵情享乐而招致了家破国衰局面的“长恨”,是对一个全盛时代衰亡的“长恨”。

感伤人生说

通过对历史人物的咏叹,表达诗人的内心痛苦:不仅是爱情的不幸,还有命运的无常……

教学目标:

通过复习整理以前学过的诗歌,总结并掌握用“以意逆志,知人论世”的诗歌鉴赏方法,指导探究中国古典诗歌的内容和主旨。

“黄河之水天上来”,是李白在说梦话吗?

由于诗人向黄河上游望去,看到水天相接的磅礴气势,写出他真实的内心感受和体验。

杜甫诗中的“朱门酒肉臭”一句,有人则发出“肉可以臭,酒怎么会臭”的疑问。你认为他的错误出在哪里?

“酒肉”借代朱门富户的奢华生活,不可硬拆来理解;再说“臭”应读xiù。

杜牧《泊秦淮》诗中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”有人认为,作者在苛求“商女”。你认为呢?

作品批评的决不是商女,而是谴责诗中只字未涉的正在酒家征歌买笑、寻欢作乐的达官贵人。

想在课前

用

自己的

切身体会

推测

作者写作

诗歌的本意

从作品的整体出发,由表及里、由浅入深地理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

①什么是“以意逆志”:

②如何把这种鉴赏方法运用到具体的诗歌鉴赏中呢?

解读文辞,揣摩情意;

融入体验,体会情趣。

超越原意,推陈出新

凉州词 唐-王之涣?

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

注释:孤城:指玉门关。

仞:古代七尺或八尺为一仞。

羌:古代的一个民族。

这首诗描写了边塞凉州雄伟壮阔又荒凉寂寞的景象。远远奔流而来的黄河,好象与白云连在一起,玉门关孤零零地耸峙在高山之中,显得孤峭冷寂。何必用羌笛吹起那哀怨的杨柳曲去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

表达边关戍卒的思乡之情

1解读文辞,揣摩情意;

山 行

杜牧

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

首句“远上寒山石径斜”,由下而上,写一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦。次句“白云生处有人家”,描写诗人山行时所看到的远处风光。第三句“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出第四句“霜叶红于二月花”这样富有理趣的警句。 “霜叶红于二月花”,这是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。

漫步山林,悠闲看景?

这首小诗不只是即兴咏景,而且进而咏物言志,是诗人内在精神世界的表露,志趣的寄托,因而能给读者启迪和鼓舞。

2融入体验,体会情趣。

游山西村

陆游 莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

当你无路可走的时候,眼前会突然出现成

功的道路。寓意不要害怕失败,在困境中

也应该保持信心

3、超越原意,推陈出新

酬乐天扬州初逢席上见赠

(唐)刘禹锡

巴山楚水凄凉地⑵,二十三年弃置身⑶。

怀旧空吟闻笛赋⑷,到乡翻似烂柯人⑸。

沉舟侧畔千帆过⑹,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神⑺。

⑵巴山楚水:古时四川东部属于巴国,湖南北部和湖北等地属于楚国。刘禹锡曾被贬到这些地方做官,所以用巴山楚水指诗人被贬到之地。

⑶二十三年:从唐顺宗永贞元年(805年)刘禹锡被贬为连州刺史到写此诗时,共22个年头,因第二年才能回到京城,所以说23年。弃置身:指遭受贬谪的诗人自己。置:放置。弃置:抛弃,搁置。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎 。

亦知合被才名折,二十三年折太多 。

可以引申为不论碰到什么样的困难或挫折,永远保持一颗生机勃勃的乐观向上的心态是最重要的。

①什么是“知人论世”?

“知人论世”就是为理解某个人的作品,而了解这人并研究他所处的时代,即结合作家思想和时代背景理解作品。它为文学阅读和欣赏提供了丰富的背景材料,对理解原文无疑有很大的帮助。

探究:知人论世

思考:

陶渊明生平为人及作品特点?

杜甫的生平为人及作品特点?

李白的生平为人及作品特点?

李商隐?

李清照?

……

诗人不同,诗风各异

探究:知人论世 ——体会李清照词作中的情感和风格

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

一剪梅

《如梦令》以李清照特有的方式表达了她早期生活的情趣和心境,境界优美怡人,风格清新明快,不事雕琢,给人以美的享受。

《一剪梅》是李清照写与她的丈夫赵明诚分别后的思念心情。文词清丽,意象蕴藉,抒发了凄凉独处的内心感受,体现了哀婉悱恻的风格。

境遇不同,诗情有别

还有其它影响诗歌情感和风格的因素吗?

欣赏边塞诗:

盛唐: ???醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。(王翰) ?黄沙百战穿金甲,不破楼兰誓不还。(王昌龄) ?? ?中晚唐: ?? 可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。(陈陶) ?碛里征人三十万,一时回首月中看。(李益) ?? ?宋代: ?? 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(陆游) ?燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。(范仲淹)

读这些诗,你会发现有什么不同?为什么会有这些不同?

盛唐:

豪迈,勇敢,一往无前!即使是艰苦战争,也壮丽无比;即使是出征远戍,也爽朗明快;即使是壮烈牺牲,也死而无悔。

中晚唐:

虽然诗人们也仍保持着昂扬向上的基调,但不免夹杂了多少悲壮,多少惋伤。

宋代:

尽管仍然洋溢着一股爱国热情,但更多的是报国无门的愤懑,归家无望的哀痛。与盛唐时相比不免更多一些凄厉,更多一些惆怅。

原因?

盛唐强盛的国势,开放的思想文化,与中晚唐的颓势,宋长期的积贫积弱的国势的差异造成了不同的时代的风气和时代精神。

时代不同,精神迥异

1.诗人不同,诗风各异;

我们在欣赏诗歌的时候,一定要注意:

2.境遇不同,诗情有别;

3.时代不同,精神迥异。

②怎样运用“知人论事”的鉴赏方法来鉴

赏诗歌呢?课文中为我们归纳了几点?

a.尽量利用现存的各种史传材料和后人的评述,

全面把握作者的心灵历程和精神世界。

(提示:所谓的心灵历程和精神世界主要指的是

作者一生的遭际、追求及理想、人格、品质等)

b.弄清作品创作的具体时间也是十分重要的。

(可结合题目和注释)

c.还要全面了解作者所处时代的政治、经济、文

化、思想、宗教、风俗等背景知识。

我们在欣赏、吟咏古人的诗歌作品

时,应该深入探究他们的生平和为人,

全面了解他所生活的环境和时代,与作

者成为心灵相通的好朋友。这就是“知

人论世”的欣赏方法。

总结归纳:

长 恨 歌

白居易

赏析示例

谁的“恨”?

恨什么?

为什么恨?

怎么表现恨?

揣测题意

“长恨歌”即“歌长恨”

字乐天,号香山居士。唐德宗贞元年间(800)中进士,由校书郎累官至左拾遗。他关心朝政,屡次上书言事,遭权贵忌恨,被贬为江州司马。后历任苏州、杭州刺史,很得民心。官终刑部尚书,世称白香山。

文学主张:与元稹一起倡导“新乐府运动”,响亮地提出了“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的口号。肯定诗歌的教育意义和政治作用。认为诗歌应该反映人民疾苦,“惟歌生民病”、“但伤民病痛”。强调内容与形式的统一,主张形式必须服从内容,为内容服务。

他的诗分为三类:讽喻诗、感伤诗、闲适诗。其讽喻诗如《新乐府》、《秦中吟》,深刻反映了时政弊端与民生疾苦。长篇叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》有很高的艺术成就。其诗善于叙述,语言浅显,流传广泛。

1.历史上的李、杨爱情故事

杨玉环原为寿王李瑁的王妃,玄宗惊艳于她的美貌,但碍于她是自己的儿媳而不便明目张胆纳入宫中,于是想出个让杨玉环出家,脱离寿王,再以“杨太真”身份入宫的方法。从此杨玉环“三千宠爱在一身”,并被册封为贵妃。其父兄均因此而得以势倾天下。玄宗对杨贵妃的宠爱可谓无所不用其极,所谓“君王从此不早朝”,为了两情欢爱,可以把国事先放在一边;而从

“一骑红尘妃子笑”的后面,我们看到玄宗是怎样动用他手中的权力来取悦杨贵妃的,这样的做法出发点固然是为了爱,但皇帝毕竟是皇帝,他所做的一切并不仅仅是他个人的,必然要牵涉到政治的东西。这使得他们的爱情是不可能单纯,并最终敌不过政治:755年安史之乱爆发,次年玄宗匆匆出逃,途至马嵬坡,六军不肯前行,说是因为杨国忠(贵妃之堂兄)通于胡人,而致有安禄山之反,玄宗为息军心,乃杀杨国忠。六军仍不肯前行,谓杨国忠为贵妃堂兄,堂兄有罪,堂妹亦难免,唐玄宗不得已将杨贵妃赐死,而他自己则痛苦万分。他们的爱情以悲剧收场。

2、文学史上以李、杨爱情为题材的文学作品很多,以“马嵬坡”、“长生殿”为题,写了不少诗词,著名者如杜牧《过华清宫绝句》、李商隐《马嵬》、苏轼《荔枝叹》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》等。据记载,当年唐玄宗和杨贵妃,七夕登长生殿,遥见牵牛、织女星,彼此立下誓言,愿世世为夫妇,双双泪挂双腮。基于这些事实,如白居易《长恨歌》等,都同情李、杨爱情的不幸,哀艳动人。

过华清宫绝句

其一

长安回望绣成堆,

山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,

无人知是荔枝来。

其二

新丰绿树起黄埃,数骑渔阳探使回。

霓裳一曲千峰上,

舞破中原始下来。

其三

万国笙歌醉太平,

倚天楼殿月分明。

云中乱拍禄山舞,

风过重峦下笑声。

杜牧

《荔枝叹》

十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催。

颠坑仆谷相枕藉,知是荔枝龙眼来。

飞车跨山鹘棋海,风枝露业如新采。

宫中美人一破颜,惊尘溅血流千载。

永元荔枝来交州,天宝岁贡取之涪。

至今欲姇林甫肉,无人举觞酹伯游。

我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痏。

雨顺风调百谷登,民不饥寒为上瑞。

君不见武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。

争新买宠出新意,今年斗品充官茶。

吾君所乏岂此物?致养口体何陋邪恶!

洛阳相君忠孝家,可怜亦进姚黄花。

苏轼

结构总括

第一部分:安史之乱前的唐玄宗和杨贵妃:杨贵妃入宫受宠,唐玄宗迷色误国。

第二部分:安史之乱后的唐玄宗和杨贵妃。

文章内容细分

2、唐玄宗对杨贵妃的宠爱眷恋;

3、杨贵妃举家辉煌腾达;

4、马嵬御军兵变,贵妃被迫赐死;

5、唐玄宗在蜀中的寂寞悲伤;

6、唐玄宗还都路上的追怀忆旧;

7、唐玄宗回宫后的睹物思人、辗转难眠;

8、道士帮助唐玄宗寻找杨贵妃;

9、杨贵妃托物寄词。

1、唐玄宗与杨贵妃相识过程;

1、“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。”

分析:这句话看似简单,实际上是用汉武帝来点明李、杨之间的关系,祈祷提纲挈领、统领全篇意旨的作用,为全诗定下感情基调。

2、“渔阳鼙鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》。九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。”

分析:1、2句形象地说明安禄山发起叛乱,让唐王朝这座眩人眼目的金字塔倾倒崩溃这一过程,渲染了悲剧气氛。

3、“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得,回看血泪相和流。”

分析:写两人在马嵬坡生离死别的一幕。“六军不发”,要求处死杨贵妃,是激愤于唐玄宗迷恋女色,祸国殃民。杨贵妃的死,在整个故事中是个关键性的情节,在这之后,他们的爱情才成为一场悲剧。

4、“蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。”

分析:这一节,写杨贵妃死后,唐玄宗的思念之情。诗人抓住了人物精神世界里揪心的“恨”,用酸恻动人的语调,宛转形容和描述了杨贵妃死后唐玄宗在蜀中的寂寞悲伤。

5、“春风桃李花开夜,秋雨梧桐叶落时。西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。”

分析: 日子又到了春风桃李花盛开的季节,转眼又是秋雨冰冷梧桐叶落的时间。西宫南内长满了荒凉的衰草,人去楼空的院子里,枯萎的落叶没人打扫。黄叶纷纷已把台阶堆满。

梧桐是中国文学重要的植物意象,在先秦典故里,梧桐与美好的人格息息相通,后来发展成人格的象征符号。梧桐是上好的琴材,,故成为与古琴相关的意象、典故,文人抚琴寄托心声,故又把心声寄托于梧桐。悲秋的主题也常常离不开梧桐,它还与爱情有关。梧桐具有高尚的君子品格,故古人常在其上寄托精神、情志,梧桐成为诗人精神家园的象征。

1点明季节、时令。

2寄寓高洁品行、孤高独立。

3渲染秋的萧瑟,寄寓哀伤之情。

4寄寓飘零之苦。

唐诗宋词的梧桐意象

唐诗宋词的梧桐意象

一.点明季节、时令。

梧桐与井、辘轳并举,点明傍晚时令。古人常在傍晚或清晓时分汲水。“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。”(王昌龄《长信秋词五首》)以井边梧桐秋深夜黄破题,点明季节、时令。李煜《采桑子》中写“辘轳金井静,梧桐晚,几树惊秋”。

二.寄寓高洁品行、孤高独立。

虞世南。“垂绥饮清露,流响出梧桐。居高声自远,非是藉秋风。”(《蝉》)蝉居于梧桐之上,此诗以梧桐树干的高挺清拔声响远播,暗指诗人志趣的高洁。苏轼在元丰五年被贬黄州时有词“缺月挂疏桐,漏断人初静。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。”(苏轼《卜算子》)梧桐前着一“疏”字,更显梧桐树孤高独立,东坡先生卓尔不群的品性由此可见一斑。

东西植松柏,左右种梧桐

三.渲染秋的萧瑟,寄寓哀伤之情。

时至初秋,梧桐落叶最早。因此诗人常有梧桐叶落而天下知秋的怀想。“金风细细,叶叶梧桐坠。”(晏殊《清平乐》)平淡幽细的描绘中透露出淡淡的哀愁? ??

傍晚时分,落叶飘零,最易想念未归之人,所以诗人常将梧桐和秋雨、秋声联系起来表达哀情。白居易《长恨歌》中的引用已较为成熟。“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”,酸恻动人的意象婉转地描述了杨玉环死后唐太宗在蜀中的寂寞悲伤。以梧桐表闺怨的集大成者应是李清照:“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,这次第,怎一个‘愁’字了得。”意象不断叠加,意境逐步沉郁,写景议论自然交融。

四.寄寓飘零之苦。

梧桐雨除表怨情外,还在怀友人,述矢志,叙飘零中时有闪现。邓剡《浪淘沙》“疏雨洗天清,枕簟凉生。井桐一叶做秋声。谁念客身轻似叶,千里飘零”,述写了飘零之苦。

6、“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”

分析:作者在叙述两人的爱情故事时把自己的感情也渗透进去,天地有时尽,此恨永不绝,点明题旨,照应开头,给读者以联想、回味的余地。人们不仅在爱情失意时会从中引起共鸣,就是遇到了其他人间悲痛之事,也常常会想起这两句诗。

7、七月七日长生殿,夜半无人私语时。 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

分析:“七月七日”,为牛郎织女一年一度相会之时,“连理枝”,两棵树枝干连生在一起。诗人将富有意味的时间、地点,与古人常用来比喻情侣相爱、永不分离的两种美好事物会同在一起,给人以无穷的想象空间,有“恨”而转入“期盼”,写得极为婉转动人,感人至深。

探讨主旨

爱情说。“通过李杨的爱情悲剧,歌颂了人们对爱情的真诚和专一,歌颂了人类一些美好的品德,歌颂了人们对团圆的美好的爱情生活的向往。”

讽喻说。“主要讽刺唐明皇的荒淫乱国和昏迷不悟。”

双重主题说。“诗篇一开头,对男女主人公是有所谴责的。但发展下去,诗人却用自己的感情、想象丰富了这个故事,赋予了这个爱情悲剧以更普通的意义,使得作者自己和广大读者都对这一对男女的生离死别的不幸命运,产生了高度的同情。”

(程千帆《古诗今选》)

探 究

有人认为这首诗的主旨是歌颂唐玄宗、杨贵妃的坚贞爱情,你同意吗?你是如何理解《长恨歌》的主题的?

讽 喻 说

以意逆志:

“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得”至“缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足”,写玄宗之重色、求色,杨女之美貌、娇媚,李杨之间缠绵悱恻的宫闱之欢,杨之得宠,不仅自己“夜专夜” 而且“姊妹弟兄皆列土”。 ——长恨之内因

“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”至“君王掩面救不得,回看血泪相和流”,写杨贵妃之死。悲剧的制造者成了悲剧的主人公。 ——长恨之直接原因

“黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁”至结尾,写对绵绵长恨的描绘,不是对李、杨表示同情,更不是歌颂,而是通过李隆基晚年失去一切的狼狈景象,隐晦而曲折地讽刺他荒淫误国而终于苦果自尝。 ——长恨之情状

陈鸿《长恨歌传》中曾说到白居易创作动机: “不但感其事,亦欲惩尤物,窒乱阶,垂于将来。”

讽 喻 说

知人论世:

杨玉环是蜀州司户杨玄琰的女儿,随叔父杨玄璬入长安,嫁与玄宗第十四子寿王李瑁为妃,后为李隆基看中。李欲将杨占为已有,又碍于名分,于是让她出宫做女道士,法号“太真”,而后再迎归宫中,掩耳盗铃。

李隆基早先励精图治,晚年逐渐松弛。得杨玉环后,更是沉湎酒色,荒废朝政。杨玉环则不仅自己得宠专房,身封贵妃,“声焰震天下”,而且满门亲族也跟着沾光。堂兄杨国忠位居宰相,杨銛官鸿胪卿,杨錡官侍御史,大姐封韩国夫人,三姐封虢国夫人,八姐封秦国夫人。如《长恨歌》所说是“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。”天宝后期,朝廷内部本已矛盾重重,李隆基对杨家的偏幸,更促进了矛盾的激化。

讽 喻 说

知人论世:

天宝十四年,手握重兵的范阳节度使安禄山打着讨伐杨氏、以清君侧的幌子,发动叛乱,兵临长安。李隆基偕杨玉环等仓皇出奔,西行四川。至陕西马嵬驿,扈从禁军发难,陈玄礼等求诛杨氏兄妹以谢天下。迫于情势,李隆基只得“命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下”。

讽 喻 说

知人论世:

白居易所倡导的新乐府运动正是提倡“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。在这样的大背景和小背景下,白居易作《长恨歌》又何尝不是为没有能够担当中兴之任的铁腕雄主而喟叹呢?其主旨在于联系社会现实,探讨历史教训,谴责李、杨的荒淫导致安史之乱,看来是理所当然了。

李杨之间的爱情悲剧,因与“安史之乱”紧相联系,有着相当严肃的政治色彩,而其情事本身之离奇、曲折,又极富传奇色彩,因而倍受历代文士的关注。

自唐至清,出现了不少以此为题材的文学作品,著名者如杜牧《过华清宫绝句》、李商隐《马嵬》、苏轼《荔枝叹》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》、洪昇《长生殿》等。白居易的《长恨歌》则是其中翘楚。

爱 情 说

以意逆志:

白居易之作《长恨歌》,据《长恨歌传》说,是为了“惩尤物,窒乱阶”,但读了全诗,反而对“乱阶”的杨贵妃有更多的同情和怜悯,谁还忍心憎恨呢?事实上,诗中塑造了一个美丽动人风韵十足的女性形象,体现了其审美趣味。

且看全篇,首先着力刻画唐玄宗对杨贵妃的宠爱无比,超出了常度,为历史所罕见;然后描写唐玄宗对杨贵妃回肠荡气的悼念,天人永隔,玄宗心灵上留下了难以平复的创伤,以致长久地感到无比的痛苦;最后叙述方士觅魂,作为仙子的杨贵妃的心理状态被描写得极其隐约迷离,缠绵悱恻,至为动人。

自居易通过对于李、杨爱情故事的动人描写,歌颂了与普通人感情相一致的纯洁无瑕的爱情交流,这和梁祝等在民间广泛流传的爱情故事一样,都“属于人民的精神情绪的表现”。诗中虽也写到李、杨误国,但并不十分显著。

爱 情 说

知人论世:

这首诗作于唐宪宗元和元年,当时,白居易任周至县尉,一日与友人到马嵬驿附近的游仙寺游览,偶然间谈及李隆基与杨玉环的这段悲剧故事,王质夫认为,像这样突出的事情,如无大手笔加工润色,就会随着时间的流逝而消失。他鼓励白居易:“乐天深于诗,多于情者也,试为歌之如何?”。于是白居易写下了此事。

爱 情 说

知人论世:

白居易自己编撰诗集的时候,把《长恨歌》列入了“感伤”诗类中。而且,有人考证,诗人在创作此诗时,正值他自身遭受爱情痛苦的深渊时期——

白居易与湘灵的爱情悲剧

白居易与他青梅竹马的女孩湘灵感情很好,但湘灵出身于城市贫民,而白居易则是出身官宦世家,而白居易母亲的门阀观念相当强,绝不应允他们的婚事。贞元十年(804)秋,白居易已33岁,在长安作了校书郎,需将家迁至长安,他回家再次苦求母亲允许他和湘灵结婚,但在儿女婚姻上权威至高的母亲,不但再次拒绝了他的要求,且在全家迁离时,不让他们见面。白居易只是在搬家完毕,临走前才悄悄去和湘灵姑娘告别。因为怕惊动别人,见面的时候二人既不敢说话,也不敢大哭。极度压抑的痛苦和愁闷于是尽数体现在了一首《潜别离》中——

潜别离

白居易

不得哭,潜别离;不得语,暗相思,两心之外无人知。深笼夜锁独栖鸟,利剑春断连理枝。河水虽浊有清口,鸟头虽黑有白时。唯有潜离与暗别,彼此甘心无后期。

木兰花令

拟古决绝词

纳兰容若

人生若只如初见,何事秋风悲画扇?

等闲变却故人心,却道故人心易变。

骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。

何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

题目写明,模仿古代的《决绝词》,那是女方恨男方薄情,断绝关系的坚决表态。这里用汉成帝女官班婕妤和唐玄宗妃子杨玉环的典故来拟写古词。虽说意在“决绝”,还是一腔怨情,这就更加深婉动人。

双重主题说

知人论世+以意逆志

《长恨歌》写的是一个特殊性质的爱情悲剧,李、杨两人既是悲剧承担者,又是这场悲剧的制造者,这就使得现实主义诗人白居易不能不“怒其作孽”,而“哀其可怜”,不能不在这两个形象身上集中了谴责与同情。

诗的前半部分毫不留情地讽刺了唐玄宗的荒淫误国(长恨之因),后半部分情不自禁地用充满同情的笔触写唐玄宗的入骨相思,从而使诗的主题思想由批判转为对他们坚贞专一的爱情的歌颂和对他们生离死别的同情(长恨正文)。

或者说,虽然作者的立意是“欲惩尤物”,但在读者心中却成了一首爱情的颂歌。

揭示“恨”之内涵

长恨歌,就是歌长恨,长是时间,是感情延绵的见证,恨是遗憾,也是怨恨,是沉重的遗憾,代表了感情的深度和痛苦的沉重。长恨就是长久的遗憾与怨恨。

一是李隆基和杨贵妃在恨,他们彼此相爱却不能在一起,最终杨贵妃身死,而李隆基退位。

二是作者和百姓在恨,恨李隆基不理朝政,重色误己、误民、误国。李隆基酿成大错却不知悔过,更加让人大恨痛恨。

三是后人在恨,后朝多少皇帝不以之为戒却重蹈覆辙,终成千古之恨。

其他主题说

感伤时代说

所谓“长恨”,不仅仅是作者对李、杨悲剧之“恨”,更主要的,是对统治阶级不能保持唐朝开元、天宝时期的社会兴盛面貌,反而只是在盛世中纵情享乐而招致了家破国衰局面的“长恨”,是对一个全盛时代衰亡的“长恨”。

感伤人生说

通过对历史人物的咏叹,表达诗人的内心痛苦:不仅是爱情的不幸,还有命运的无常……

同课章节目录