苏教版八年级上物理教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):41《物体的运动》全章复习与巩固(基础)

文档属性

| 名称 | 苏教版八年级上物理教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):41《物体的运动》全章复习与巩固(基础) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 416.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-01-06 23:46:24 | ||

图片预览

文档简介

《物体的运动》全章复习与巩固(基础)

【学习目标】

1.知道参照物的概念,会选择参照物描述物体的运动;

2.了解运动是物体的属性,运动和静止是相对的;

3.掌握长度和时间的测量,会正确使用刻度尺; 4.掌握速度公式,能用速度公式进行简单的计算; 5.理解匀速直线运动和平均速度;

6.会测量、计算平均速度。

【知识网络】

【要点梳理】

要点一、长度的测量 1.长度的单位及其换算关系 (1)国际单位:米 常用单位:千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米 (2)单位符号及换算: 千米(km) 米(m) 分米(dm) 厘米(cm) 毫米(mm) 微米(μm) 纳米(nm) 2.测量工具: (1)刻度尺(最常用); (2)精密仪器:游标卡尺、 螺旋测微器、激光测距仪。 3.刻度尺的正确使用 (1)看:看清刻度尺零刻度线是否磨损, 看清测量范围(量程),看清分度值(决定了测量的精确程度); (2)选:根据测量要求选择适当分度值和量程的刻度尺; (3)放:刻度尺的刻度线紧靠被测的长度且与被测长度平行,刻度尺的零刻度线或某一整数刻度线与被测长度起始端对齐; (4)读:读数时视线要正对刻度尺且与尺面垂直,要估读到分度值的下一位; (5)记:记录结果应包括数字和单位,一个正确的测量结果包括三部分,准确数、估计数和单位。 要点诠释: 特殊方法测量长度:

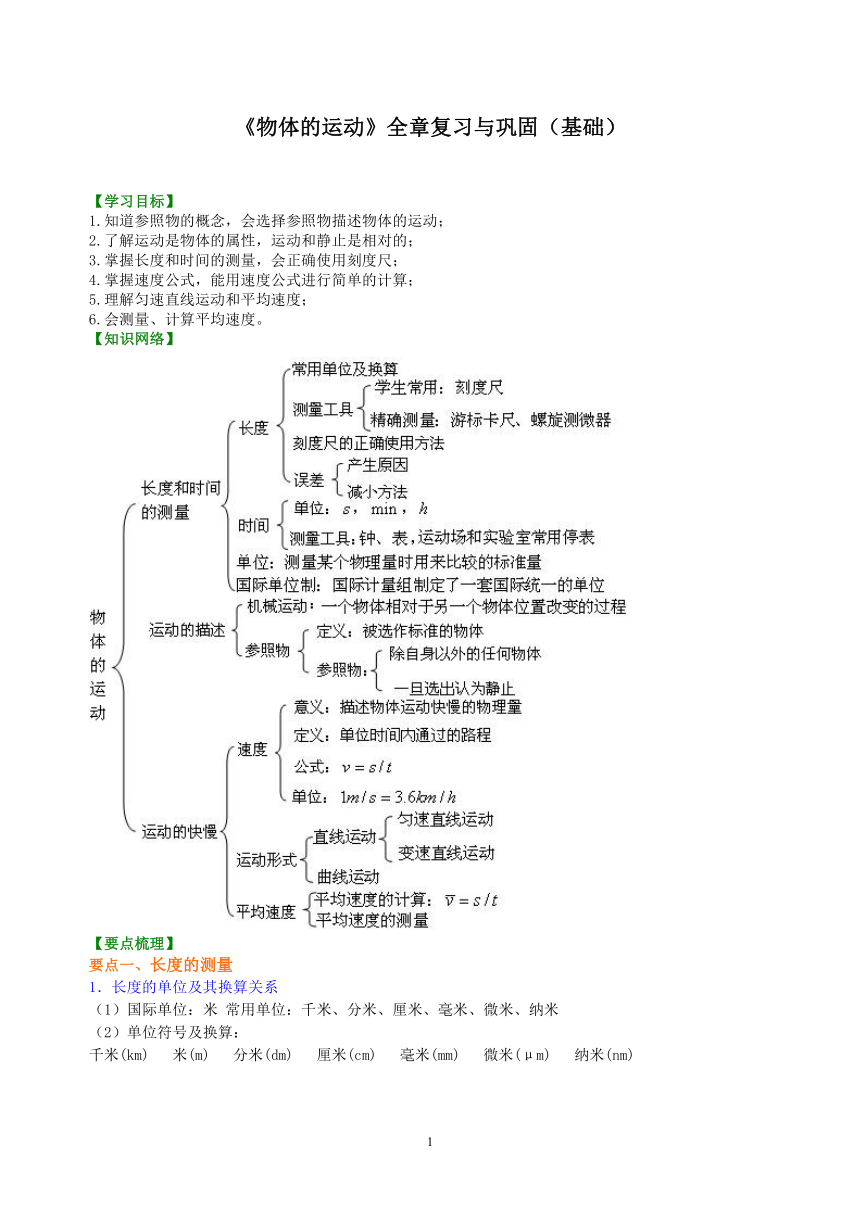

(1)化曲为直法(棉线法): 测量曲线长度时,可让无伸缩性的棉线与曲线完全重合,作好两端的记号,然后把线轻轻拉直,用刻度尺测量出长度,就等于曲线的长度。

从地图上估测两地间公路或铁路的里程:取一根细金属丝(也可用棉线),把它放在地图上,使它的弯曲情况和地图上两地间公路线的弯曲情况吻合,然后截取这段金属丝,拉直后用刻度尺量出它的长度。根据地图上的比例尺算出两地间公路的里程。

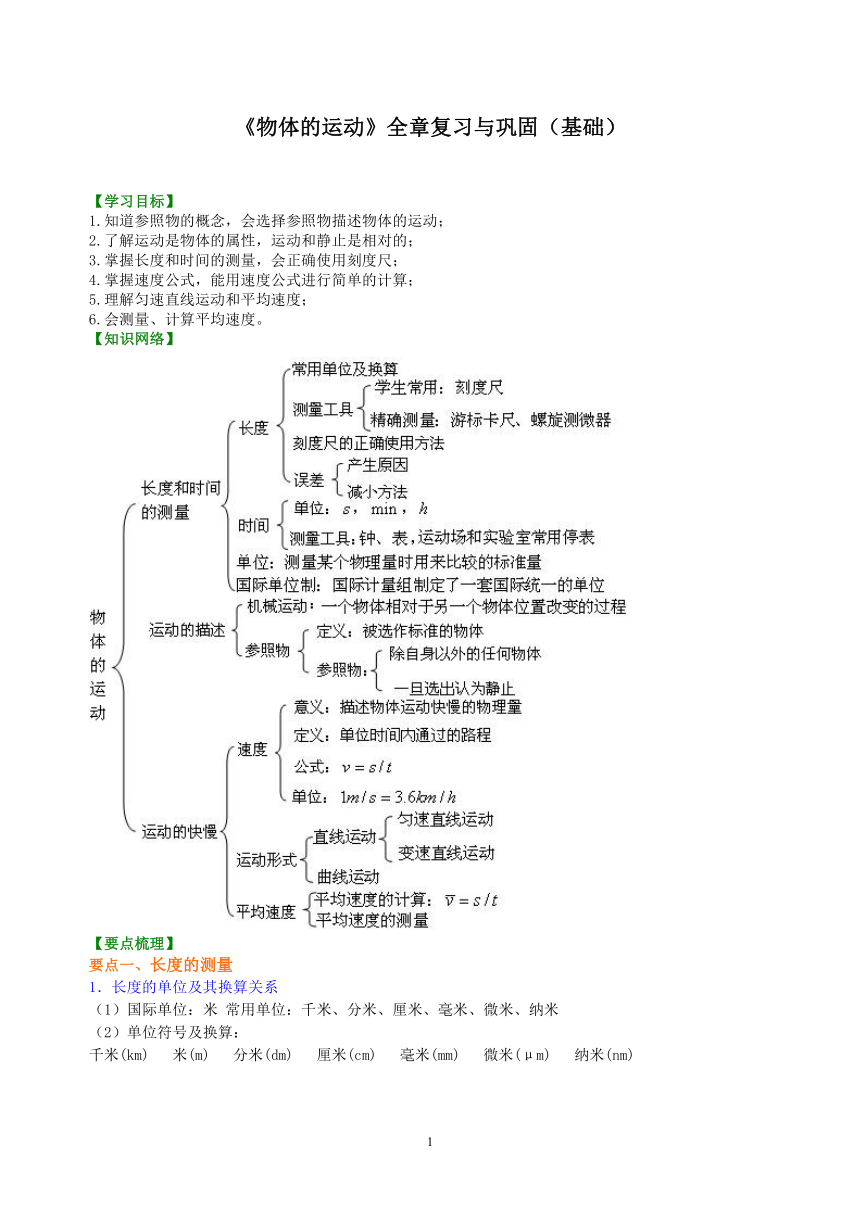

(2)累积法: 对于无法直接测量的微小量的长度,可以把数个相同的微小量叠放在一起测量,再将测量结果除以被测量的个数,就可得到一个微小量的长度。

如测细铜丝的直径:取一段细铜丝,将它在一根粗细均匀的铅笔上密绕n匝,用刻度尺测出绕有铜丝的那一段铅笔的长度L,则此细铜丝的直径为L/n。

(3)滚轮法: 用已知周长的滚轮在待测的较长的直线或曲线上滚动,记下滚动的圈数,则被测路段的长度等于圈数乘以周长,例如测量池塘的周长,某段道路的长度等。

如测硬币的周长:我们可以在硬币边上找一点做出记号,做为起点,找一张白纸,画上一条射线,将硬币边的记号与射线的端点重合,再将硬币沿着射线滚动一周,记下终点,用刻度尺量出射线端点到终点的长度,就是硬币的周长。 ??? 再如测量一环形跑道的长度:用一已知周长的轮子绕着跑道滚动一周,记下轮子滚动的圈数,则环形跑道的周长=轮周长(L)×滚动圈数(n)。

要点二、时间的测量 1.时间的单位:国际单位是秒(s),常用的时间单位还有时(h) 分(min) 毫秒(ms),它们之间的换算关系是:1h=60min,1min=60s,1h=3600s,1s=1000ms。 2.时间的测量工具 (1)在物理实验中常用停表来计时,停表与普通表不同之处:普通表的时针、分针和指针是在不停地走动,而停表指针可走可停,在使用停表之前要观察一下秒针的走动情况,使用停表先按动启动按钮,停表开始计时,再按停止按钮停表即停止,显示时间间隔。 (2)古时有日晷、沙漏、水钟等。近代有机械钟、石英钟,现在有电子表、光电计时器。

要点三、误差和错误

1.误差:测量值和真实值之间的差异叫做误差。测量原理、测量工具、测量环境和测量者的不同,都会影响测量结果,所以误差是不可避免的。减小误差的方法:可以通过选用精密仪器,改进测量方法来减小误差,而多次测量求平均值是我们实验室做实验时采用的减小误差的方法。 2.错误:因不遵守测量仪器的使用规则,测量方法错误。错误是不该发生的,采用正确的测量方法便可以避免;错误不叫误差,误差也不是错误。

要点四、运动的相对性

机械运动:在物理学中,我们把一个物体相对于另一个物体位置改变的过程叫做机械运动,简称运动。

参照物:判断一个物体的运动情况(是运动还是静止),需要选定一个物体作为标准,这个被选作标

准的物体就叫做参照物。

物体的运动和静止是相对的

(1)判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与所选参照物之间是否有位置变化。若位置有变化,则物体相对于参照物是运动的;若位置没有变化,则物体相对于参照物是静止的。

(2)在舱外工作的宇航员,以飞船为参照物,宇航员是静止的,以宇航员为参照物飞船是静止的——相对静止;以地球为参照物,飞船和宇航员是运动的,以飞船和宇航员为参照物,地球是运动的——相对运动。

要点诠释:

1、参照物可以选取研究对象以外的任何物体,它既可以是运动的也可以是静止的,要根据物体的实际情况而定。 2、同一物体,由于参照物选择不同,其运动状态也往往不同。如:行驶的火车上,以车厢为参照物,乘客是静止的,如果以地面(或房屋、树木)为参照物,乘客是运动的。 3、通常我们研究地面上物体运动的情况较多,为了方便起见,我们常选地面或相对于地面静止的物体为参照物。 4、人们如果在运动的物体中描述物体的运动,一般习惯选择运动物体本身作参照物,如人坐在行驶的火车上,一般会选火车为参照物来描述其他物体的运动情况。

要点五、运动的快慢

1、速度:

(1)物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量,物体运动越快速度越大;物体运动越慢,速度越小。 (2)定义:物体在单位时间内通过的路程。 (3)公式:,s——路程单位米(m),t——时间单位秒(s),v——速度单位米每秒(m/s)。 (4)速度的单位及换算关系:国际单位:米/秒(或) 常用单位:千米/小时(或) 单位换算:1m/s=3.6km/h 2、匀速直线运动:

(1)定义:速度不变的直线运动叫做匀速直线运动。

(2)匀速直线运动的特点: ①匀速直线运动是运动状态不变的运动,是最简单的机械运动。 ②在整个运动过程中,物体的运动方向和运动快慢都保持不变。 ③在任意一段相等的时间内和任意一段路程内速度都是相等的。

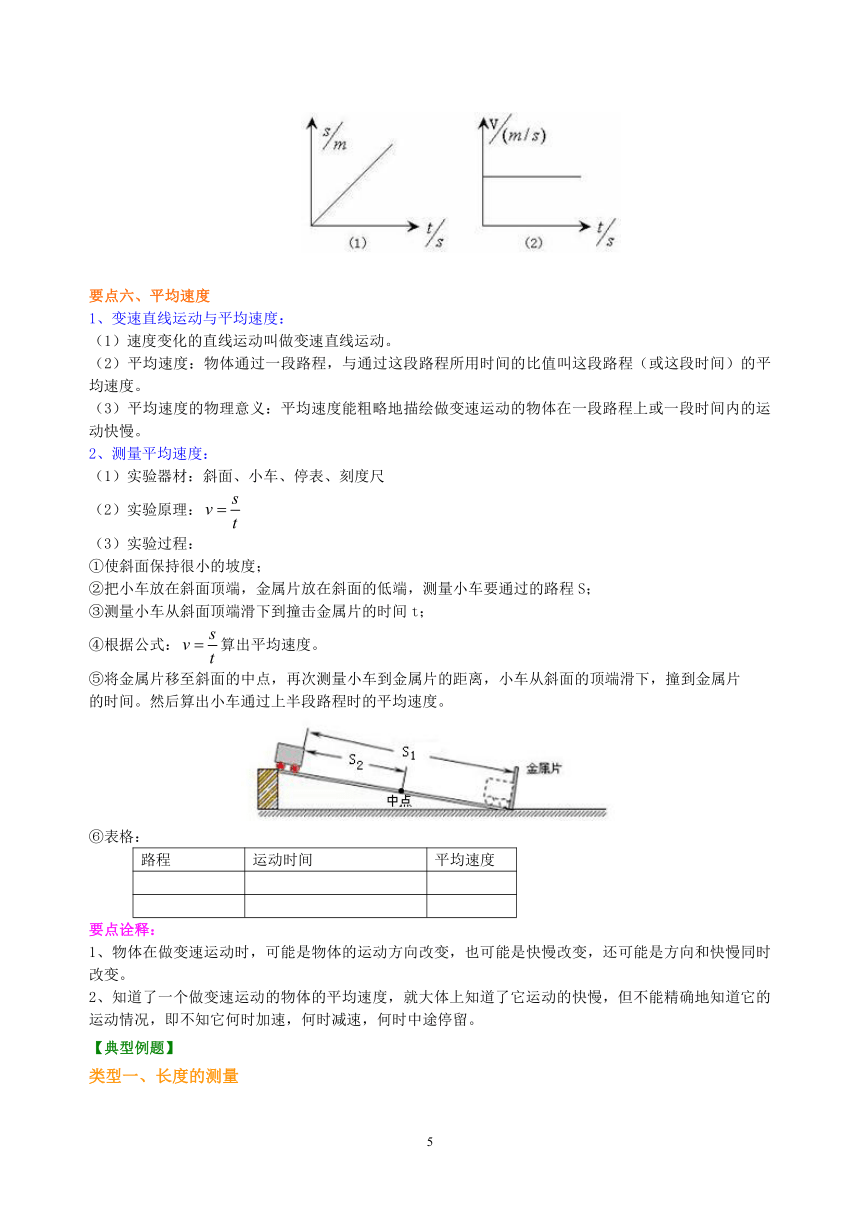

要点诠释: 1、做匀速直线运动的物体,其速度的大小可以由v=s/t来计算,但速度的大小与s、t无关; 2、用图像描述物体的运动

(1)图象:用横坐标表示时间t,纵坐标表示路程,就得到了物体运动的图象,如下图(1)所示是匀速直线运动的图象。 (2)图象:用横坐标表示时间,用纵坐标表示速度,就得到了物体运动的图象,如下图(2)所示是匀速直线运动的图象。

要点六、平均速度

1、变速直线运动与平均速度:

(1)速度变化的直线运动叫做变速直线运动。

(2)平均速度:物体通过一段路程,与通过这段路程所用时间的比值叫这段路程(或这段时间)的平均速度。

(3)平均速度的物理意义:平均速度能粗略地描绘做变速运动的物体在一段路程上或一段时间内的运动快慢。

2、测量平均速度:

(1)实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺

(2)实验原理:

(3)实验过程:

①使斜面保持很小的坡度;

②把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的低端,测量小车要通过的路程S;

③测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t;

④根据公式:算出平均速度。

⑤将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,撞到金属片

的时间。然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。

⑥表格:

路程

运动时间

平均速度

要点诠释:

1、物体在做变速运动时,可能是物体的运动方向改变,也可能是快慢改变,还可能是方向和快慢同时改变。 2、知道了一个做变速运动的物体的平均速度,就大体上知道了它运动的快慢,但不能精确地知道它的运动情况,即不知它何时加速,何时减速,何时中途停留。

【典型例题】

类型一、长度的测量

1. 关于长度的测量,下列说法正确的是( )

A.测量时必须从刻度尺的“0“刻度线量起

B.不论测量什么物体的长度,刻度尺的最小刻度越小越好

C.在进行长度测量时,应尽可能避免产生实验误差

D.记录测量结果时所用单位不同,其有效数字的位数一样

【答案】D

【解析】测量时“0”刻度线磨损的,不一定必须从刻度尺的“0“刻度线量起,故A错误;根据不同的测量要求选用不同的刻度尺,并不是刻度尺的最小刻度越小越好,故B错误;在进行长度测量时,误差是不可避免的,故C错误;记录测量结果时所用单位不同,其有效数字的位数一样的,答案D正确。

【总结升华】题目主要考查的是刻度尺的正确使用方法和正确的记录数据,以及让学生知道实验中误差是不可避免的。

举一反三: 【变式】测量长度时,测量所能达到的准确程度取决于( )

A.测量工具的种类 B.测量工具的最大测量范围

C.测量工具的最小刻度 D.测量方法是否正确

【答案】C

类型二、机械运动——参照物的选取

2. 在上学的路上,当小明正快步追上在前面的小华时,一辆车从他身旁向前快速驶去,则( )

A.小明相对于车是向后运动的 B.小明相对于小华是静止的

C.小华相对于车是向前运动的 D.小华相对于小明是向前运动的

【答案】A

【解析】以车为参照物,小明和小华相对于车的位置都发生了变化,所以说小明和小华相对于车是向后运动的,故A正确,C错误;以小华为参照物,小明相对于小华的位置发生了变化,小明相对于小华是运动的;故B错误;以小明为参照物,小华相对于小明的位置发生了变化,小华相对于小明是向后运动的;故D错误。

【总结升华】此题主要考查学生对运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

举一反三: 【变式】国庆60周年阅兵时,一架加油机和两架受油机组成的编队通过天安门广场上空模拟空中加油。我们说加油机是静止的,所选的参照物是( )

A.广场上的受检官兵 B.天安门城楼 C.受油机 D.蓝天上的白云

【答案】C

类型三、图象信息题——路程时间、速度时间

3.如图是某运动员训练时的s-t关系图象。由图象可知:

(1)运动员在AB段处于 (选填“运动”或“静止”)状态。

(2)OA段运动的速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)BC段运动的速度。

(3)整个运动过程中的平均速度是 km/h。

【答案】(1)静止;(2)大于;(3)12

【解析】(1)由图象可知,在AB段,物体没有移动距离,故处于静止状态;(2)假设物体都运动了6min,由图象得,OA段移动的距离为2.0km,BC段移动的距离为3.0km-2.0km=1.0km,故OA段的速度要大一些;(3)由图象得,总时间t=15min=0.25h,总路程s=3.0km,根据公式得,平均速度为。

【总结升华】题目考查了路程和时间的图像和平均速度的计算。判断物体是运动还是静止,就要看物体在一定的时间内有没有移动距离,如果移动了距离就说明物体在运动,否则,物体就处于静止状态;因OA段和BC段的图象都是直线,说明物体是在做匀速直线运动,所以可以选取相同的时间,比较通过路程的多少来比较运动速度的大小。

举一反三: 【变式】如图(甲)是某物体运动的s-t图象,则图中能与之相对应的v-t图象是( )

【答案】B

类型四、速度的计算

4.某司机驾车前行,突然发现前方80m处有障碍物。司机从发现险情到踩刹车制动需要的反应时间为0.75s,这段时间内汽车保持原速前行了15m。汽车制动后还要继续向前滑行30m才能停下。

(1)汽车制动前的速度是多少?

(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍。请通过计算判断汽车是否撞上障碍物。

【思路点拨】(1)已知反应的时间和在这段时间内行驶的距离,根据公式v=s/t可求汽车制动前的速度; (2)已知酒后驾车的反应时间,根据公式S=Vt可求反应距离,加上滑行的距离再与距离障碍物的距离相比较,即可得出结论。

【答案与解析】(1)已知:s=15m t=0.75s

求:v

据:

解得:

答:汽车制动前的速度为20m/s;

(2)由于反应时间t′

所以匀速运动阶段通过的路程:;

司机看到障碍物到汽车停下运动的总距离:

因为:

所以:汽车将撞上障碍物。

【总结升华】题目考查了利用公式计算做匀速直线运动的物体的速度、路程的。要注意公式的适用条件及其变形的灵活运用。

举一反三: 【变式】小明骑自行车的平均速度为5m/s,他骑自行车上学大约需要10min,小明的家离学校有多远?

【答案】3km

类型五、综合应用与实验探究

5.我们常用“频闪照片”来研究物质的运动。如图所示,记录了甲、乙两个运动小球每隔1/1000 秒的不同位置.根据底片可以判断, 球运动时间长, 球运动速度越来越大。

【思路点拨】根据题意,首先要明确,每相邻两点之间的时间间隔是1/1000秒,根据间隔的段数可以确定运动时间的长短;利用相邻两点之间的长度可以确定其通过的路程,由于时间相等,根据公式:v=s/t可以确定物体速度的变化。

【答案】甲;乙

【解析】在甲图中,包括了5个时间间隔,每个时间间隔为1/1000 秒,即甲运动了5/1000 秒;乙图只有3个时间间隔,乙运动的时间为:3/1000 秒。所以甲运动的时间大于乙运动的时间;由于随着时间的推移,甲在相等的时间间隔内通过的路程仍然相等,所以甲做的是匀速直线运动;由乙图所示的两点之间的长度可知,在相同的时间内乙通过的路程越来越长,所以乙的速度越来越大。

【总结升华】通过频闪照片可以获得以下两个信息:频闪照片中相邻的两个照片之间的时间间隔相等;两个相邻的照片之间的长度是运动物体在一个时间间隔内通过的距离。

举一反三: 【变式】用拍摄时间间隔相同的频闪照相机拍摄从左端同时向右做直线运动的甲、乙两小球,得到一张频闪照片,如图所示。当甲球运动到P点时,乙求运动到 点(选填“B”、“C”或“D”)。

【答案】B

6.在校运动会召开之前,初二(1)班的同学在运动场上进行训练,小明准备报400m,有的人认为小明同学是越跑越慢,而小明说自己是越跑越快。最后大家决定测试一下。以下是测得的数据记录:

(1)需要的仪器: ;

(2)请你用简短的语言写出测量的方法;

(3)由以上数据分析可得,小明同学作的是匀速运动,还是变速运动? ,具体结论是

;

(4)最后100m的平均速度是 m/s,全程的平均速度是 m/s。(保留2位小数)

【思路点拨】有s、t,可用公式v=s/t算出物体运动的速度,并可以判断物体的运动情况。

【答案】(1)皮尺和秒表;(2)在运动场上用皮尺量出400m的距离,并每隔100m作个记号,由四名同学分别在离起点100m、200m、300m、400m处记录小明跑到该处的时间。(3)变速,小明在整个运动过程中先变快后变慢;(4)6.67;6.90

【解析】根据表格数据可知测量距离需要皮尺,测量时间需要秒表;第一个100m的平均速度;第二个100m的平均速度;第三个100m的平均速度;第四个100m的平均速度;全程的平均速度;通过以上数据分析得出,小明做的是变速运动,整个过程中先变快再变慢。

【总结升华】题目考查了平均速度的测量和计算,在实验步骤和各段速度计算上要注意。

【巩固练习】

一、选择

1.下列情况只中是因为误差而引起结果不准确的是( )

A.测量时物体的边缘未对准“0”刻度线 B.刻度尺本身刻度不均匀

C.观察时视线未能与刻度尺垂直 D.读数时没有再估读一位数字

2.商场内的营业员量服装时,最好应选用( )

A.分度值为1cm的1m长的直尺 B.分度值为1mm的1.5m长的直尺

C.分度值为1mm的1m长的直尺 D.分度值为1cm的1.5m长的直尺

3.关于误差,下列说法中不正确的是( )

A.误差的产生与测量工具有关 B.真实值与测量值之间的差异始终存在

C.误差不能避免,但是可以尽量减小 D.以上说法都不正确

4.(多选)乘客坐在游轮中,游轮沿长江顺流行驶,以下列哪个物体为参照物,乘客是运动的( )

A.江岸的码头 B.游轮的船舱 C.迎面驶来的汽艇 D.奔流的江水

5.工人师傅使用游标卡尺测得某零件长0.07530m,如果用你的三角板去测量,其结果应是( )

A.0.07m B.0.075m C.0.0753m D.0.07540m

6.在南北方向的平直公路上,有a、b、c三辆汽车,a车上的人看到b车匀速向南,c车上的人看到a车匀速向北,b车上的人看到路旁的建筑物匀速向南,这三辆车中相对于地面可能静止的是( )

A.只有a车 B.只有b C.只有c D.a车和c车

7.判断一个物体做匀速直线运动的依据是( )

A.每隔1s沿直线运动的路程相等 B.只需物体的速度大小不变

C.1s内运动5m,2s内运动10m,3s内运动15m D.任何相等的时间内,沿直线运动的路程都相等

8.下列关于速度的说法中,正确的是( )

A.通过的路程越长,物体的速度就越大 B.相同时间内,通过路程越长,物体速度越大

C.运动的时间越短,物体的速度就越大 D.通过相同路程,所用时间越长,物体速度就大

9.小明和张伟进行百米赛跑,每次小明都要比张伟提前5m到达终点,若让小明将起点向后远离原起点5m,张伟仍在原起点处与小明同时起跑,按原来的平均速度运动,则( )

A.小明先到达终点 B.张伟先到达终点 C.两人同时到达终点 D.条件不足,无法判断

10.甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度大于乙的速度,它们的s-t图象如图所示a、b、c三条图线中的两条,运动5秒甲、乙间的距离大于2米,则( )

A.甲的s-t图一定为图线a B.甲的s-t图可能为图线b

C.乙的s-t图一定为图线c D.乙的s-t图可能为图线a

二、填空

11. “纳米”(nm)是 的单位(填物理量);科学研究表明,冠状病毒的一个变种是引起非典型肺炎的病原体,冠状病毒呈不规则圆形或类圆形,平均直径100nm,即 cm。

12. 某次一名粗心的学生在测量中忘了写单位,请给它补充完整:

(1)一节l号干电池高约0.6 。

(2)人正常步行时,一步长约0.6 。

(3)活动铅笔细笔芯直径约O.5 。

(4)万里长城长约6.7×106 。

13. 某同学测量某物体的长度时,三次测量的记录2.13cm、2.16cm、2.14cm,那么测量的平均值是 cm,所用刻度尺的分度值是 。

14. 李白在《望天门山》一诗中写道,“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”,诗中两句所选的参照物分别是 和 ,这运用了物理学中的 原理。

15. 如图,为一小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片,若频闪照相机每隔0.2s闪拍一次,分析可知:小球从A点到F点作的是 运动(选“匀速直线”或“变速直线”)。小球从B点到F点运动的路程是 cm,平均速度是 m/s。

16. 做匀速直线运动的物体甲和乙,它们通过的路程之比为3:5,所用时间之比为4:3,则甲、乙两物体速度之比为 ;若他们通过相同的路程,则它们所用时间之比为

三、解答题

17.(1)如图1所示,物体A的长度是 cm。

(2)如图2中停表的读数是 s。

18. 某同学为测定一本精装小说每张纸的厚度,采用了如下的步骤:

a.量出这本书的厚度,记为L;

b.选用学生用三角尺,检查了零刻度线没有磨损;

c.数得整本小说共n页;

d.计算得每张纸的厚度为。

(1)其中有问题的步骤是哪些?如何改正?

(2)将改正后的步骤,按正确的操作顺序排列为 。(用序号表示)

19.设地球距离月球3×108米,人类发射的月球探测器能够在自动导航系统的控制下在月球上匀速直线行走,且每隔5秒向地球发射一次信号。某时刻,探测器发出信号时,前方相距32米处存在障碍物,经过5秒,探测器再次发出信号时距离障碍物22米;再经过5秒,探测器发出自动刹车装置出现故障的信息。为避免探测器撞击障碍物,地球上地面控制中心的科学家决定对探测器进行人工刹车遥控操作,科学家输入命令需要3秒。已知电磁波传播速度为3×108米/秒。则:

(1)电磁波从月球传到地球或从地球传到月球所需时间△t为 s;

(2)月球探测器匀速行进的速度为 m/s;

(3)当探测器收到地面刹车指令时,距离障碍物是多少米?

20. 一辆汽车以速度表所示的速度通过一平直隧道,如图所示。求:

(1)汽车行驶的速度为多少米/秒(m/s )?

(2)经过2.0 min才驶出隧道,那么隧道长多少千米(km)?

【答案与解析】

一、选择

1.【答案】B

【解析】通常根据被测长度两端靠近的刻度线的间隔来读数,物体的边缘未对准“0”刻度线,也可以读出物体的长度,不会引起结果不准确;根据误差产生的原因可知,刻度尺本身刻度不均匀会产生误差,从而引起结果不准确;C与D答案是刻度尺使用中的错误,不是误差,故选B。

2.【答案】B

【解析】根据一般人的服装各部分的长度不会超过1.5m,并且要使服装更合身,尽量减小误差,所以应该选用分度值是1mm量程是1.5m直尺。

3.【答案】D

【解析】一般来说,由于客观或主观因素的影响,如测量工具、测量方法、测量者等因素的影响,测量值和真实值之间总存在着一定的偏差,这种偏差叫误差,误差值只能减小,不能消除.故A、B、C正确。

4.【答案】AC

【解析】由于是顺流行驶,故乘客的运动速度与船、江水的速度是相同的,故乘客相对于船、船舱、江水等是处于相对静止状态的;而乘客相对于不动的码头或沿相反的方向运动的汽艇来说,其位置是发生变化的,故相对于它们来说是运动的。

5.【答案】C

【解析】三角板的分度值是1mm,读数时要保留到分度值的下一位应该是75.3mm,换算成米应该是0.0753m。所以选项C正确。

6.【答案】C

【解析】因b车上的人看到路旁的建筑物匀速向南,所以b车一定是相对地面向北运动的;a车上的人看到b车匀速向南,所以a车一定相对地面是向北运动的,且车速大于b车的车速;c车上的人看到a车匀速向北,那么c车可能静止,可能向南运动也有可能向北运动但车速小于a车。

7.【答案】D

【解析】物体每隔1s沿直线运动的路程相等,相等的时间内路程相等,根据公式可以算出平均速度是相等的,但是1s内物体可以先快后慢、先慢后快等很多种情况,因此每隔1s沿直线运动的路程相等,可以是匀速的,也可以是变速的,故A不符合题意;只需物体的速度大小不变,不能判断物体做匀速直线运动,没有考虑运动的路径是否是直线,故B不符合题意;1s内运动5m,2s内运动10m,3s内运动15m,根据公式可以算出平均速度相等,物体在1s内的运动可以先快后慢、先慢后快等很多种情况;因此每隔1s沿直线运动的路程相等,可以是匀速的,也可以是变速的,故C不符合题意;物体沿着直线快慢不变的运动,叫做匀速直线运动,由公式s=vt可知,任何相等的时间内,沿直线运动的路程都相等,这种说法是正确的,故D符合题意。

8.【答案】B

【解析】在相同时间内,通过的路程越长,物体的速度就越大,A中缺少相同时间这个条件,只凭路程的长短是无法判断速度的大小,故A错;由速度的公式:可知B是正确的;在相同路程内,运动时间短的物体,速度一定大,C中缺少相同路程这个条件,只凭时间的长短是无法判断速度的大小,故C错;由速度的公式:可知:通过相同的路程,用得时间越短,速度越大,所以D是错误的。

9.【答案】A

【解析】设小明用的时间为t,则速度为:

张伟的速度为:

第2次比赛时,小明通过的路程:

第2次比赛时,张伟通过的路程:

因为按原来的平均速度不变,小明用时:

张伟用时:

因为,所以,因此还是小明先到达终点。sa

10.【答案】A

【解析】(1)由图象知:对应同一时间t(如t=4s)a、b、c的路程关系为,由速度公式V=S/t 可知,;

(2)由s-t图象知,t=5s时,,,;由(1)、(2)可知甲的图象一定是图线a;乙图象可能是图线b,也可能是图线c.

二、填空

11.【答案】长度;10﹣5

12.【答案】dm;m;mm;m

13.【答案】2.14;1mm

14.【答案】船;地面(或两岸、青山);运动与静止的相对性

【解析】“两岸青山相对出”,研究的对象是“青山”,运动状态是“出”, 所以相对于船来说,青山是运动的;“孤帆一片日边来”,研究的对象是“孤帆”,运动状态是“来”,船是运动的,相对于地面(或两岸、青山)来说的;描述物体的运动状态时,要选择参照物,物体相对静止,相对运动。这就是运动和静止的相对性。

15.【答案】变速直线;12;0.15

【解析】通过观察相同的时间间隔内,小球通过的路程越来越大,所以小球做变速直线运动.

小球从B点到F点通过的路程为12cm,运动时间为0.8s小球的平均速度

16.【答案】9:20;20:9

【解析】甲、乙两物体速度之比为:

当他们通过相同的路程它们所用时间之比为:

三、解答题

17.【答案】(1)1.85;(2)270

18.【答案与解析】(1)小说的封皮和正文纸张的厚度不同,所以步骤a有问题;小说的页数和纸的张数不同,一张纸是2页,所以步骤c有问题;改正:a.应去掉精装小说的封面、封底,量出其中小说纸的总厚度,记为L;b.数得去掉精装小说的封面、封底后,小说书的页数,则小说书纸的张数为张。(2)将改正后的步骤,按正确的操作顺序排列为:bacd.

19.【答案与解析】(1)电磁波从月球传到地球或从地球传到月球所需时间;

(2)月球探测器匀速行进的速度为:

(3)探测器发出自动刹车装置出现故障的信息到探测器收到地面刹车指令用时:t=1s+1s+3s=5s,

故当探测器收到地面刹车指令时,距离障碍物:,故当探测器收到地面刹车指令时,距离障碍物是2m。

20.【答案与解析】(1)由图中汽车速度表可知汽车速度:

因为:

所以:

(2)经过隧道的时间:

隧道长:

【学习目标】

1.知道参照物的概念,会选择参照物描述物体的运动;

2.了解运动是物体的属性,运动和静止是相对的;

3.掌握长度和时间的测量,会正确使用刻度尺; 4.掌握速度公式,能用速度公式进行简单的计算; 5.理解匀速直线运动和平均速度;

6.会测量、计算平均速度。

【知识网络】

【要点梳理】

要点一、长度的测量 1.长度的单位及其换算关系 (1)国际单位:米 常用单位:千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米 (2)单位符号及换算: 千米(km) 米(m) 分米(dm) 厘米(cm) 毫米(mm) 微米(μm) 纳米(nm) 2.测量工具: (1)刻度尺(最常用); (2)精密仪器:游标卡尺、 螺旋测微器、激光测距仪。 3.刻度尺的正确使用 (1)看:看清刻度尺零刻度线是否磨损, 看清测量范围(量程),看清分度值(决定了测量的精确程度); (2)选:根据测量要求选择适当分度值和量程的刻度尺; (3)放:刻度尺的刻度线紧靠被测的长度且与被测长度平行,刻度尺的零刻度线或某一整数刻度线与被测长度起始端对齐; (4)读:读数时视线要正对刻度尺且与尺面垂直,要估读到分度值的下一位; (5)记:记录结果应包括数字和单位,一个正确的测量结果包括三部分,准确数、估计数和单位。 要点诠释: 特殊方法测量长度:

(1)化曲为直法(棉线法): 测量曲线长度时,可让无伸缩性的棉线与曲线完全重合,作好两端的记号,然后把线轻轻拉直,用刻度尺测量出长度,就等于曲线的长度。

从地图上估测两地间公路或铁路的里程:取一根细金属丝(也可用棉线),把它放在地图上,使它的弯曲情况和地图上两地间公路线的弯曲情况吻合,然后截取这段金属丝,拉直后用刻度尺量出它的长度。根据地图上的比例尺算出两地间公路的里程。

(2)累积法: 对于无法直接测量的微小量的长度,可以把数个相同的微小量叠放在一起测量,再将测量结果除以被测量的个数,就可得到一个微小量的长度。

如测细铜丝的直径:取一段细铜丝,将它在一根粗细均匀的铅笔上密绕n匝,用刻度尺测出绕有铜丝的那一段铅笔的长度L,则此细铜丝的直径为L/n。

(3)滚轮法: 用已知周长的滚轮在待测的较长的直线或曲线上滚动,记下滚动的圈数,则被测路段的长度等于圈数乘以周长,例如测量池塘的周长,某段道路的长度等。

如测硬币的周长:我们可以在硬币边上找一点做出记号,做为起点,找一张白纸,画上一条射线,将硬币边的记号与射线的端点重合,再将硬币沿着射线滚动一周,记下终点,用刻度尺量出射线端点到终点的长度,就是硬币的周长。 ??? 再如测量一环形跑道的长度:用一已知周长的轮子绕着跑道滚动一周,记下轮子滚动的圈数,则环形跑道的周长=轮周长(L)×滚动圈数(n)。

要点二、时间的测量 1.时间的单位:国际单位是秒(s),常用的时间单位还有时(h) 分(min) 毫秒(ms),它们之间的换算关系是:1h=60min,1min=60s,1h=3600s,1s=1000ms。 2.时间的测量工具 (1)在物理实验中常用停表来计时,停表与普通表不同之处:普通表的时针、分针和指针是在不停地走动,而停表指针可走可停,在使用停表之前要观察一下秒针的走动情况,使用停表先按动启动按钮,停表开始计时,再按停止按钮停表即停止,显示时间间隔。 (2)古时有日晷、沙漏、水钟等。近代有机械钟、石英钟,现在有电子表、光电计时器。

要点三、误差和错误

1.误差:测量值和真实值之间的差异叫做误差。测量原理、测量工具、测量环境和测量者的不同,都会影响测量结果,所以误差是不可避免的。减小误差的方法:可以通过选用精密仪器,改进测量方法来减小误差,而多次测量求平均值是我们实验室做实验时采用的减小误差的方法。 2.错误:因不遵守测量仪器的使用规则,测量方法错误。错误是不该发生的,采用正确的测量方法便可以避免;错误不叫误差,误差也不是错误。

要点四、运动的相对性

机械运动:在物理学中,我们把一个物体相对于另一个物体位置改变的过程叫做机械运动,简称运动。

参照物:判断一个物体的运动情况(是运动还是静止),需要选定一个物体作为标准,这个被选作标

准的物体就叫做参照物。

物体的运动和静止是相对的

(1)判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与所选参照物之间是否有位置变化。若位置有变化,则物体相对于参照物是运动的;若位置没有变化,则物体相对于参照物是静止的。

(2)在舱外工作的宇航员,以飞船为参照物,宇航员是静止的,以宇航员为参照物飞船是静止的——相对静止;以地球为参照物,飞船和宇航员是运动的,以飞船和宇航员为参照物,地球是运动的——相对运动。

要点诠释:

1、参照物可以选取研究对象以外的任何物体,它既可以是运动的也可以是静止的,要根据物体的实际情况而定。 2、同一物体,由于参照物选择不同,其运动状态也往往不同。如:行驶的火车上,以车厢为参照物,乘客是静止的,如果以地面(或房屋、树木)为参照物,乘客是运动的。 3、通常我们研究地面上物体运动的情况较多,为了方便起见,我们常选地面或相对于地面静止的物体为参照物。 4、人们如果在运动的物体中描述物体的运动,一般习惯选择运动物体本身作参照物,如人坐在行驶的火车上,一般会选火车为参照物来描述其他物体的运动情况。

要点五、运动的快慢

1、速度:

(1)物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量,物体运动越快速度越大;物体运动越慢,速度越小。 (2)定义:物体在单位时间内通过的路程。 (3)公式:,s——路程单位米(m),t——时间单位秒(s),v——速度单位米每秒(m/s)。 (4)速度的单位及换算关系:国际单位:米/秒(或) 常用单位:千米/小时(或) 单位换算:1m/s=3.6km/h 2、匀速直线运动:

(1)定义:速度不变的直线运动叫做匀速直线运动。

(2)匀速直线运动的特点: ①匀速直线运动是运动状态不变的运动,是最简单的机械运动。 ②在整个运动过程中,物体的运动方向和运动快慢都保持不变。 ③在任意一段相等的时间内和任意一段路程内速度都是相等的。

要点诠释: 1、做匀速直线运动的物体,其速度的大小可以由v=s/t来计算,但速度的大小与s、t无关; 2、用图像描述物体的运动

(1)图象:用横坐标表示时间t,纵坐标表示路程,就得到了物体运动的图象,如下图(1)所示是匀速直线运动的图象。 (2)图象:用横坐标表示时间,用纵坐标表示速度,就得到了物体运动的图象,如下图(2)所示是匀速直线运动的图象。

要点六、平均速度

1、变速直线运动与平均速度:

(1)速度变化的直线运动叫做变速直线运动。

(2)平均速度:物体通过一段路程,与通过这段路程所用时间的比值叫这段路程(或这段时间)的平均速度。

(3)平均速度的物理意义:平均速度能粗略地描绘做变速运动的物体在一段路程上或一段时间内的运动快慢。

2、测量平均速度:

(1)实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺

(2)实验原理:

(3)实验过程:

①使斜面保持很小的坡度;

②把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的低端,测量小车要通过的路程S;

③测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t;

④根据公式:算出平均速度。

⑤将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,撞到金属片

的时间。然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。

⑥表格:

路程

运动时间

平均速度

要点诠释:

1、物体在做变速运动时,可能是物体的运动方向改变,也可能是快慢改变,还可能是方向和快慢同时改变。 2、知道了一个做变速运动的物体的平均速度,就大体上知道了它运动的快慢,但不能精确地知道它的运动情况,即不知它何时加速,何时减速,何时中途停留。

【典型例题】

类型一、长度的测量

1. 关于长度的测量,下列说法正确的是( )

A.测量时必须从刻度尺的“0“刻度线量起

B.不论测量什么物体的长度,刻度尺的最小刻度越小越好

C.在进行长度测量时,应尽可能避免产生实验误差

D.记录测量结果时所用单位不同,其有效数字的位数一样

【答案】D

【解析】测量时“0”刻度线磨损的,不一定必须从刻度尺的“0“刻度线量起,故A错误;根据不同的测量要求选用不同的刻度尺,并不是刻度尺的最小刻度越小越好,故B错误;在进行长度测量时,误差是不可避免的,故C错误;记录测量结果时所用单位不同,其有效数字的位数一样的,答案D正确。

【总结升华】题目主要考查的是刻度尺的正确使用方法和正确的记录数据,以及让学生知道实验中误差是不可避免的。

举一反三: 【变式】测量长度时,测量所能达到的准确程度取决于( )

A.测量工具的种类 B.测量工具的最大测量范围

C.测量工具的最小刻度 D.测量方法是否正确

【答案】C

类型二、机械运动——参照物的选取

2. 在上学的路上,当小明正快步追上在前面的小华时,一辆车从他身旁向前快速驶去,则( )

A.小明相对于车是向后运动的 B.小明相对于小华是静止的

C.小华相对于车是向前运动的 D.小华相对于小明是向前运动的

【答案】A

【解析】以车为参照物,小明和小华相对于车的位置都发生了变化,所以说小明和小华相对于车是向后运动的,故A正确,C错误;以小华为参照物,小明相对于小华的位置发生了变化,小明相对于小华是运动的;故B错误;以小明为参照物,小华相对于小明的位置发生了变化,小华相对于小明是向后运动的;故D错误。

【总结升华】此题主要考查学生对运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

举一反三: 【变式】国庆60周年阅兵时,一架加油机和两架受油机组成的编队通过天安门广场上空模拟空中加油。我们说加油机是静止的,所选的参照物是( )

A.广场上的受检官兵 B.天安门城楼 C.受油机 D.蓝天上的白云

【答案】C

类型三、图象信息题——路程时间、速度时间

3.如图是某运动员训练时的s-t关系图象。由图象可知:

(1)运动员在AB段处于 (选填“运动”或“静止”)状态。

(2)OA段运动的速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)BC段运动的速度。

(3)整个运动过程中的平均速度是 km/h。

【答案】(1)静止;(2)大于;(3)12

【解析】(1)由图象可知,在AB段,物体没有移动距离,故处于静止状态;(2)假设物体都运动了6min,由图象得,OA段移动的距离为2.0km,BC段移动的距离为3.0km-2.0km=1.0km,故OA段的速度要大一些;(3)由图象得,总时间t=15min=0.25h,总路程s=3.0km,根据公式得,平均速度为。

【总结升华】题目考查了路程和时间的图像和平均速度的计算。判断物体是运动还是静止,就要看物体在一定的时间内有没有移动距离,如果移动了距离就说明物体在运动,否则,物体就处于静止状态;因OA段和BC段的图象都是直线,说明物体是在做匀速直线运动,所以可以选取相同的时间,比较通过路程的多少来比较运动速度的大小。

举一反三: 【变式】如图(甲)是某物体运动的s-t图象,则图中能与之相对应的v-t图象是( )

【答案】B

类型四、速度的计算

4.某司机驾车前行,突然发现前方80m处有障碍物。司机从发现险情到踩刹车制动需要的反应时间为0.75s,这段时间内汽车保持原速前行了15m。汽车制动后还要继续向前滑行30m才能停下。

(1)汽车制动前的速度是多少?

(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍。请通过计算判断汽车是否撞上障碍物。

【思路点拨】(1)已知反应的时间和在这段时间内行驶的距离,根据公式v=s/t可求汽车制动前的速度; (2)已知酒后驾车的反应时间,根据公式S=Vt可求反应距离,加上滑行的距离再与距离障碍物的距离相比较,即可得出结论。

【答案与解析】(1)已知:s=15m t=0.75s

求:v

据:

解得:

答:汽车制动前的速度为20m/s;

(2)由于反应时间t′

所以匀速运动阶段通过的路程:;

司机看到障碍物到汽车停下运动的总距离:

因为:

所以:汽车将撞上障碍物。

【总结升华】题目考查了利用公式计算做匀速直线运动的物体的速度、路程的。要注意公式的适用条件及其变形的灵活运用。

举一反三: 【变式】小明骑自行车的平均速度为5m/s,他骑自行车上学大约需要10min,小明的家离学校有多远?

【答案】3km

类型五、综合应用与实验探究

5.我们常用“频闪照片”来研究物质的运动。如图所示,记录了甲、乙两个运动小球每隔1/1000 秒的不同位置.根据底片可以判断, 球运动时间长, 球运动速度越来越大。

【思路点拨】根据题意,首先要明确,每相邻两点之间的时间间隔是1/1000秒,根据间隔的段数可以确定运动时间的长短;利用相邻两点之间的长度可以确定其通过的路程,由于时间相等,根据公式:v=s/t可以确定物体速度的变化。

【答案】甲;乙

【解析】在甲图中,包括了5个时间间隔,每个时间间隔为1/1000 秒,即甲运动了5/1000 秒;乙图只有3个时间间隔,乙运动的时间为:3/1000 秒。所以甲运动的时间大于乙运动的时间;由于随着时间的推移,甲在相等的时间间隔内通过的路程仍然相等,所以甲做的是匀速直线运动;由乙图所示的两点之间的长度可知,在相同的时间内乙通过的路程越来越长,所以乙的速度越来越大。

【总结升华】通过频闪照片可以获得以下两个信息:频闪照片中相邻的两个照片之间的时间间隔相等;两个相邻的照片之间的长度是运动物体在一个时间间隔内通过的距离。

举一反三: 【变式】用拍摄时间间隔相同的频闪照相机拍摄从左端同时向右做直线运动的甲、乙两小球,得到一张频闪照片,如图所示。当甲球运动到P点时,乙求运动到 点(选填“B”、“C”或“D”)。

【答案】B

6.在校运动会召开之前,初二(1)班的同学在运动场上进行训练,小明准备报400m,有的人认为小明同学是越跑越慢,而小明说自己是越跑越快。最后大家决定测试一下。以下是测得的数据记录:

(1)需要的仪器: ;

(2)请你用简短的语言写出测量的方法;

(3)由以上数据分析可得,小明同学作的是匀速运动,还是变速运动? ,具体结论是

;

(4)最后100m的平均速度是 m/s,全程的平均速度是 m/s。(保留2位小数)

【思路点拨】有s、t,可用公式v=s/t算出物体运动的速度,并可以判断物体的运动情况。

【答案】(1)皮尺和秒表;(2)在运动场上用皮尺量出400m的距离,并每隔100m作个记号,由四名同学分别在离起点100m、200m、300m、400m处记录小明跑到该处的时间。(3)变速,小明在整个运动过程中先变快后变慢;(4)6.67;6.90

【解析】根据表格数据可知测量距离需要皮尺,测量时间需要秒表;第一个100m的平均速度;第二个100m的平均速度;第三个100m的平均速度;第四个100m的平均速度;全程的平均速度;通过以上数据分析得出,小明做的是变速运动,整个过程中先变快再变慢。

【总结升华】题目考查了平均速度的测量和计算,在实验步骤和各段速度计算上要注意。

【巩固练习】

一、选择

1.下列情况只中是因为误差而引起结果不准确的是( )

A.测量时物体的边缘未对准“0”刻度线 B.刻度尺本身刻度不均匀

C.观察时视线未能与刻度尺垂直 D.读数时没有再估读一位数字

2.商场内的营业员量服装时,最好应选用( )

A.分度值为1cm的1m长的直尺 B.分度值为1mm的1.5m长的直尺

C.分度值为1mm的1m长的直尺 D.分度值为1cm的1.5m长的直尺

3.关于误差,下列说法中不正确的是( )

A.误差的产生与测量工具有关 B.真实值与测量值之间的差异始终存在

C.误差不能避免,但是可以尽量减小 D.以上说法都不正确

4.(多选)乘客坐在游轮中,游轮沿长江顺流行驶,以下列哪个物体为参照物,乘客是运动的( )

A.江岸的码头 B.游轮的船舱 C.迎面驶来的汽艇 D.奔流的江水

5.工人师傅使用游标卡尺测得某零件长0.07530m,如果用你的三角板去测量,其结果应是( )

A.0.07m B.0.075m C.0.0753m D.0.07540m

6.在南北方向的平直公路上,有a、b、c三辆汽车,a车上的人看到b车匀速向南,c车上的人看到a车匀速向北,b车上的人看到路旁的建筑物匀速向南,这三辆车中相对于地面可能静止的是( )

A.只有a车 B.只有b C.只有c D.a车和c车

7.判断一个物体做匀速直线运动的依据是( )

A.每隔1s沿直线运动的路程相等 B.只需物体的速度大小不变

C.1s内运动5m,2s内运动10m,3s内运动15m D.任何相等的时间内,沿直线运动的路程都相等

8.下列关于速度的说法中,正确的是( )

A.通过的路程越长,物体的速度就越大 B.相同时间内,通过路程越长,物体速度越大

C.运动的时间越短,物体的速度就越大 D.通过相同路程,所用时间越长,物体速度就大

9.小明和张伟进行百米赛跑,每次小明都要比张伟提前5m到达终点,若让小明将起点向后远离原起点5m,张伟仍在原起点处与小明同时起跑,按原来的平均速度运动,则( )

A.小明先到达终点 B.张伟先到达终点 C.两人同时到达终点 D.条件不足,无法判断

10.甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度大于乙的速度,它们的s-t图象如图所示a、b、c三条图线中的两条,运动5秒甲、乙间的距离大于2米,则( )

A.甲的s-t图一定为图线a B.甲的s-t图可能为图线b

C.乙的s-t图一定为图线c D.乙的s-t图可能为图线a

二、填空

11. “纳米”(nm)是 的单位(填物理量);科学研究表明,冠状病毒的一个变种是引起非典型肺炎的病原体,冠状病毒呈不规则圆形或类圆形,平均直径100nm,即 cm。

12. 某次一名粗心的学生在测量中忘了写单位,请给它补充完整:

(1)一节l号干电池高约0.6 。

(2)人正常步行时,一步长约0.6 。

(3)活动铅笔细笔芯直径约O.5 。

(4)万里长城长约6.7×106 。

13. 某同学测量某物体的长度时,三次测量的记录2.13cm、2.16cm、2.14cm,那么测量的平均值是 cm,所用刻度尺的分度值是 。

14. 李白在《望天门山》一诗中写道,“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”,诗中两句所选的参照物分别是 和 ,这运用了物理学中的 原理。

15. 如图,为一小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片,若频闪照相机每隔0.2s闪拍一次,分析可知:小球从A点到F点作的是 运动(选“匀速直线”或“变速直线”)。小球从B点到F点运动的路程是 cm,平均速度是 m/s。

16. 做匀速直线运动的物体甲和乙,它们通过的路程之比为3:5,所用时间之比为4:3,则甲、乙两物体速度之比为 ;若他们通过相同的路程,则它们所用时间之比为

三、解答题

17.(1)如图1所示,物体A的长度是 cm。

(2)如图2中停表的读数是 s。

18. 某同学为测定一本精装小说每张纸的厚度,采用了如下的步骤:

a.量出这本书的厚度,记为L;

b.选用学生用三角尺,检查了零刻度线没有磨损;

c.数得整本小说共n页;

d.计算得每张纸的厚度为。

(1)其中有问题的步骤是哪些?如何改正?

(2)将改正后的步骤,按正确的操作顺序排列为 。(用序号表示)

19.设地球距离月球3×108米,人类发射的月球探测器能够在自动导航系统的控制下在月球上匀速直线行走,且每隔5秒向地球发射一次信号。某时刻,探测器发出信号时,前方相距32米处存在障碍物,经过5秒,探测器再次发出信号时距离障碍物22米;再经过5秒,探测器发出自动刹车装置出现故障的信息。为避免探测器撞击障碍物,地球上地面控制中心的科学家决定对探测器进行人工刹车遥控操作,科学家输入命令需要3秒。已知电磁波传播速度为3×108米/秒。则:

(1)电磁波从月球传到地球或从地球传到月球所需时间△t为 s;

(2)月球探测器匀速行进的速度为 m/s;

(3)当探测器收到地面刹车指令时,距离障碍物是多少米?

20. 一辆汽车以速度表所示的速度通过一平直隧道,如图所示。求:

(1)汽车行驶的速度为多少米/秒(m/s )?

(2)经过2.0 min才驶出隧道,那么隧道长多少千米(km)?

【答案与解析】

一、选择

1.【答案】B

【解析】通常根据被测长度两端靠近的刻度线的间隔来读数,物体的边缘未对准“0”刻度线,也可以读出物体的长度,不会引起结果不准确;根据误差产生的原因可知,刻度尺本身刻度不均匀会产生误差,从而引起结果不准确;C与D答案是刻度尺使用中的错误,不是误差,故选B。

2.【答案】B

【解析】根据一般人的服装各部分的长度不会超过1.5m,并且要使服装更合身,尽量减小误差,所以应该选用分度值是1mm量程是1.5m直尺。

3.【答案】D

【解析】一般来说,由于客观或主观因素的影响,如测量工具、测量方法、测量者等因素的影响,测量值和真实值之间总存在着一定的偏差,这种偏差叫误差,误差值只能减小,不能消除.故A、B、C正确。

4.【答案】AC

【解析】由于是顺流行驶,故乘客的运动速度与船、江水的速度是相同的,故乘客相对于船、船舱、江水等是处于相对静止状态的;而乘客相对于不动的码头或沿相反的方向运动的汽艇来说,其位置是发生变化的,故相对于它们来说是运动的。

5.【答案】C

【解析】三角板的分度值是1mm,读数时要保留到分度值的下一位应该是75.3mm,换算成米应该是0.0753m。所以选项C正确。

6.【答案】C

【解析】因b车上的人看到路旁的建筑物匀速向南,所以b车一定是相对地面向北运动的;a车上的人看到b车匀速向南,所以a车一定相对地面是向北运动的,且车速大于b车的车速;c车上的人看到a车匀速向北,那么c车可能静止,可能向南运动也有可能向北运动但车速小于a车。

7.【答案】D

【解析】物体每隔1s沿直线运动的路程相等,相等的时间内路程相等,根据公式可以算出平均速度是相等的,但是1s内物体可以先快后慢、先慢后快等很多种情况,因此每隔1s沿直线运动的路程相等,可以是匀速的,也可以是变速的,故A不符合题意;只需物体的速度大小不变,不能判断物体做匀速直线运动,没有考虑运动的路径是否是直线,故B不符合题意;1s内运动5m,2s内运动10m,3s内运动15m,根据公式可以算出平均速度相等,物体在1s内的运动可以先快后慢、先慢后快等很多种情况;因此每隔1s沿直线运动的路程相等,可以是匀速的,也可以是变速的,故C不符合题意;物体沿着直线快慢不变的运动,叫做匀速直线运动,由公式s=vt可知,任何相等的时间内,沿直线运动的路程都相等,这种说法是正确的,故D符合题意。

8.【答案】B

【解析】在相同时间内,通过的路程越长,物体的速度就越大,A中缺少相同时间这个条件,只凭路程的长短是无法判断速度的大小,故A错;由速度的公式:可知B是正确的;在相同路程内,运动时间短的物体,速度一定大,C中缺少相同路程这个条件,只凭时间的长短是无法判断速度的大小,故C错;由速度的公式:可知:通过相同的路程,用得时间越短,速度越大,所以D是错误的。

9.【答案】A

【解析】设小明用的时间为t,则速度为:

张伟的速度为:

第2次比赛时,小明通过的路程:

第2次比赛时,张伟通过的路程:

因为按原来的平均速度不变,小明用时:

张伟用时:

因为,所以,因此还是小明先到达终点。sa

10.【答案】A

【解析】(1)由图象知:对应同一时间t(如t=4s)a、b、c的路程关系为,由速度公式V=S/t 可知,;

(2)由s-t图象知,t=5s时,,,;由(1)、(2)可知甲的图象一定是图线a;乙图象可能是图线b,也可能是图线c.

二、填空

11.【答案】长度;10﹣5

12.【答案】dm;m;mm;m

13.【答案】2.14;1mm

14.【答案】船;地面(或两岸、青山);运动与静止的相对性

【解析】“两岸青山相对出”,研究的对象是“青山”,运动状态是“出”, 所以相对于船来说,青山是运动的;“孤帆一片日边来”,研究的对象是“孤帆”,运动状态是“来”,船是运动的,相对于地面(或两岸、青山)来说的;描述物体的运动状态时,要选择参照物,物体相对静止,相对运动。这就是运动和静止的相对性。

15.【答案】变速直线;12;0.15

【解析】通过观察相同的时间间隔内,小球通过的路程越来越大,所以小球做变速直线运动.

小球从B点到F点通过的路程为12cm,运动时间为0.8s小球的平均速度

16.【答案】9:20;20:9

【解析】甲、乙两物体速度之比为:

当他们通过相同的路程它们所用时间之比为:

三、解答题

17.【答案】(1)1.85;(2)270

18.【答案与解析】(1)小说的封皮和正文纸张的厚度不同,所以步骤a有问题;小说的页数和纸的张数不同,一张纸是2页,所以步骤c有问题;改正:a.应去掉精装小说的封面、封底,量出其中小说纸的总厚度,记为L;b.数得去掉精装小说的封面、封底后,小说书的页数,则小说书纸的张数为张。(2)将改正后的步骤,按正确的操作顺序排列为:bacd.

19.【答案与解析】(1)电磁波从月球传到地球或从地球传到月球所需时间;

(2)月球探测器匀速行进的速度为:

(3)探测器发出自动刹车装置出现故障的信息到探测器收到地面刹车指令用时:t=1s+1s+3s=5s,

故当探测器收到地面刹车指令时,距离障碍物:,故当探测器收到地面刹车指令时,距离障碍物是2m。

20.【答案与解析】(1)由图中汽车速度表可知汽车速度:

因为:

所以:

(2)经过隧道的时间:

隧道长:

同课章节目录