湘教版八下地理 8.4贵州省的环境保护与资源利用 教案

文档属性

| 名称 | 湘教版八下地理 8.4贵州省的环境保护与资源利用 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 412.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-01-08 09:46:21 | ||

图片预览

文档简介

第四节:贵州省的环境保护与资源利用

教学目标:

1、运用地图和其他资料,了解贵州省的自然地理特征。

2、根据资料,分析贵州省存在的自然灾害与环境问题。

3、根据资料,了解贵州省环境保护的有效措施,资源开发利用的成功经验。

教学重点:贵州省存在的石漠化现象和治理措施、贵州省资源利用的成功经验

教学难点:贵州省存在的石漠化现象和治理措施。

z教学方法:合作探究法、案例教学法、情景教学法、讨论法、讲授法等。

教学流程:

一、新课导入

(图片+音频)导入:听着极富感染力的民歌,看着秀美山水与民族风情,同学们能猜到这是我国哪个地区了吗?(贵州)今天我们一起走进贵州。

新授课

【创设情境】:在接下来的40分钟里,我们将进行角色扮演,你们是即将进京参加两会的贵州代表团,我呢是多彩贵州网的记者,不仅变身“专职司机”接、送代表上两会,还担负着采访代表团的任务。心潮澎湃进京参会,自然大意不得。“出席证”上,一张“贵州证件照”必须颜值满满。

(一)自然地理概况

【自主学习】

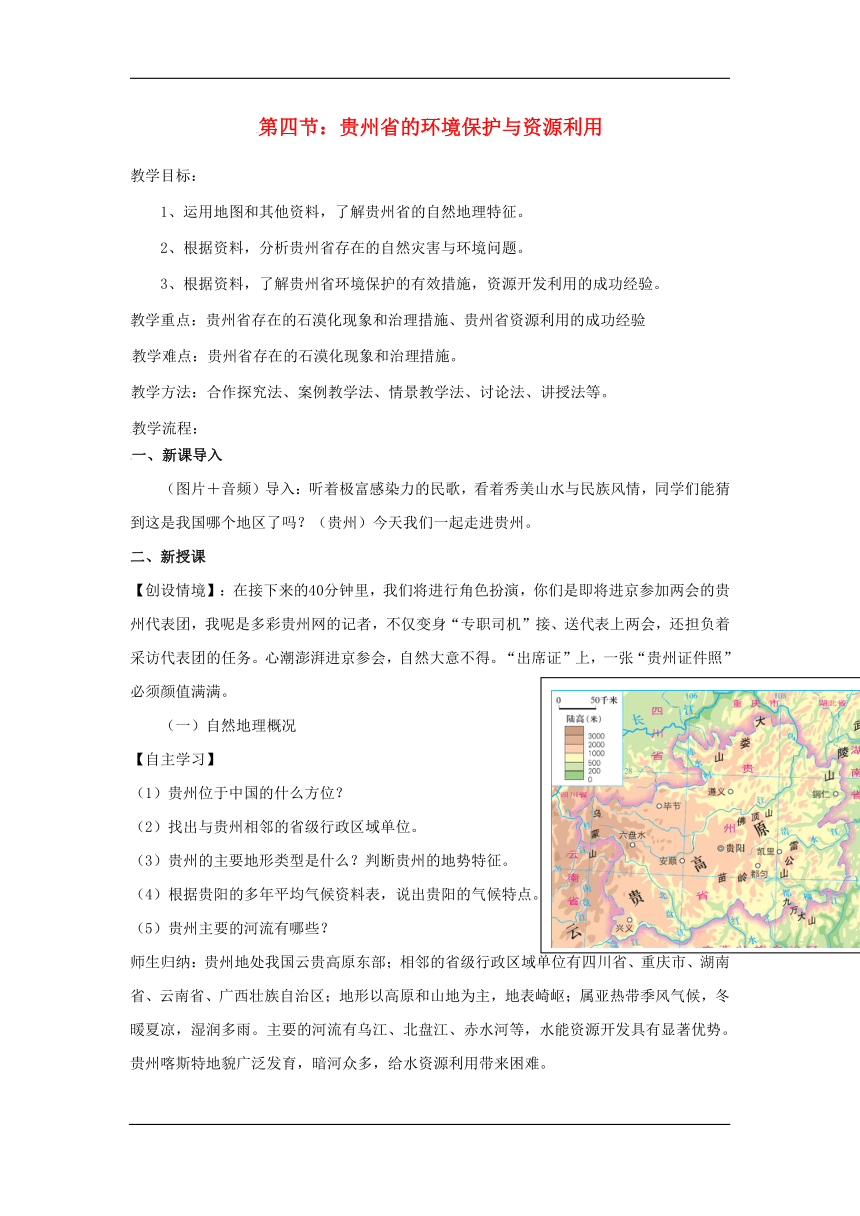

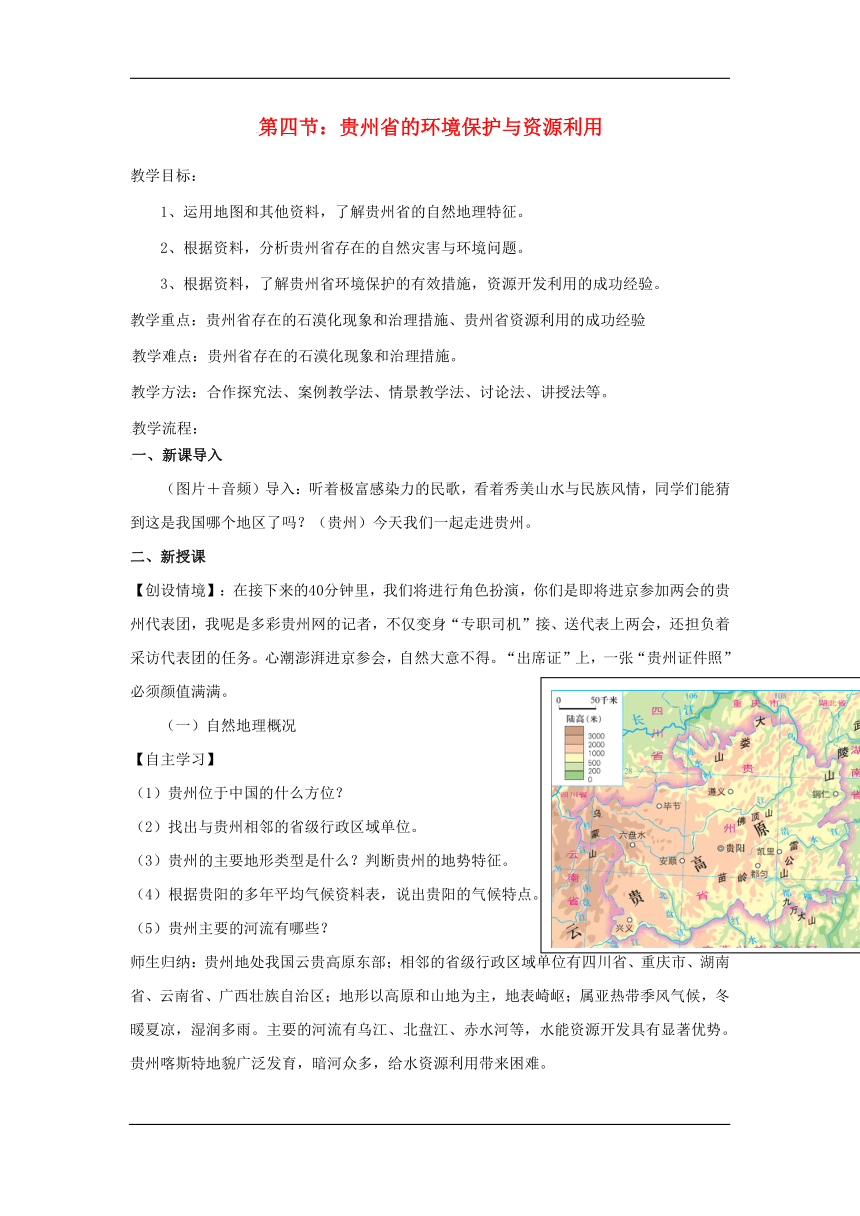

(1)贵州位于中国的什么方位?

(2)找出与贵州相邻的省级行政区域单位。

(3)贵州的主要地形类型是什么?判断贵州的地势特征。

(4)根据贵阳的多年平均气候资料表,说出贵阳的气候特点。

(5)贵州主要的河流有哪些?

师生归纳:贵州地处我国云贵高原东部;相邻的省级行政区域单位有四川省、重庆市、湖南省、云南省、广西壮族自治区;地形以高原和山地为主,地表崎岖;属亚热带季风气候,冬暖夏凉,湿润多雨。主要的河流有乌江、北盘江、赤水河等,水能资源开发具有显著优势。贵州喀斯特地貌广泛发育,暗河众多,给水资源利用带来困难。

过渡:刚才代表们总结的贵州自然地理概况成功描绘了贵州精美证件照,眨眼间,已是本届人大履职最后一年,十二届全国人民代表大会第一次会议以来,贵州发生了什么?我们以贵州一户农民家庭的脱贫之路为缩影慢慢道来……

(二)自然灾害与环境问题

多娃和彩妞祖上世世代代生活在山坳里,由于地处深山,山坳里缺乏生存条件,一方水土养不起一方人,使得一家长期贫穷。

师:贵州主要的自然灾害与生态问题有哪些?

生:(滑坡、泥石流,多干旱、冰冻、冰雹天气,石漠化现象严重)

【合作探究】贵州当地土层瘠薄,植被根系浅,容易遭到水流的冲刷侵蚀,喀斯特地貌下,坚硬的石灰岩成土过程异常缓慢,在滥垦乱伐、过度放牧之后就会出现大范围的石漠化。当地山高坡陡,气候暖湿,加之降水集中,更加剧了石漠化过程。有些地方甚至形成了“人口增长→耕地不足→毁林开荒→土壤侵蚀→石漠化→耕地不足→……”的恶性循环。请根据教材资料探究下列问题

(1)造成贵州石漠化现象的自然因素有哪些?

(2)哪些人为因素会加重石漠化进程?

(3)就石漠化发生过程来看,主要问题出现在哪一环节?

(多喀斯特地貌,土层较薄,植被稀疏,地势崎岖,降水较多且集中;人口增长,过度放牧,过度樵采,陡坡开垦;毁林开荒)

过渡:石漠化使土地逐渐丧失生产力,那怎么减轻石漠化造成的危害,进一步恢复生态环境呢?

(三)环境保护的有效措施

【合作探究】引导学生阅读教材正文相关内容和P95“贵州的石漠化治理”材料,说一说贵州为治理水土流失和石漠化而采取的有效措施。

(1)为了减轻水土流失和石漠化造成的危害,贵州实施了一系列生态环境恢复措施,如 、人工种草、 、坡耕地改梯田等。

(2)贵州正进一步实施石漠化综合治理、 等生态工程措施,以促进区域生态建设。

(3)贵州为促进区域发展,采取了一系列社会经济措施,重点发展 (果、药)林草业、发展适合当地地区的特色产业如 、 。

总结:通过全面实施的环境保护措施,自第十二届全国人民代表大会第一次会议以来,贵州每年减少贫困人口都超百万,退耕还林477.4万亩,居全国第一位。

(四)资源利用的成功经验

过渡:本届人大履职最后一年,会怎样“撸起袖子加油干”?代表委员声音:助推贵州经济腾飞,能利用的资源有哪些呢?(水资源、煤资源、旅游资源)

【合作探究】贵州旅游业发展迅速,自然类人文类旅游资源应有尽有,那在旅游资源充分挖掘后,旅游配套服务设施怎么改进呢?从吃、住、行三方面汇报。

开放式回答

课堂小结

1.贵州省石漠化现象产生的自然原因是( )

A.土层贫瘠,植被根系浅

B.过度放牧和樵采

C.陡坡开垦

D.不合理的开发建设活动

2.为减轻水土流失和石漠化造成的危害,下列措施不正确的是( )

A.封山育林 B.人工种草

C.草地改良 D.陡坡开垦

3.下列措施属于贵州省资源利用的成功经验的有( )

①为合理利用水资源,建设大批水利基础设施

②依托大型煤炭基地,建设一批大型煤电基地

③充分发挥“水火互济”优势,优先发展火电,深度开发水电

④充分利用丰富的旅游资源,大力发展旅游业

A.①②④ B.②③④

C.①②③ D.①②③④

教学反思:

教学目标:

1、运用地图和其他资料,了解贵州省的自然地理特征。

2、根据资料,分析贵州省存在的自然灾害与环境问题。

3、根据资料,了解贵州省环境保护的有效措施,资源开发利用的成功经验。

教学重点:贵州省存在的石漠化现象和治理措施、贵州省资源利用的成功经验

教学难点:贵州省存在的石漠化现象和治理措施。

z教学方法:合作探究法、案例教学法、情景教学法、讨论法、讲授法等。

教学流程:

一、新课导入

(图片+音频)导入:听着极富感染力的民歌,看着秀美山水与民族风情,同学们能猜到这是我国哪个地区了吗?(贵州)今天我们一起走进贵州。

新授课

【创设情境】:在接下来的40分钟里,我们将进行角色扮演,你们是即将进京参加两会的贵州代表团,我呢是多彩贵州网的记者,不仅变身“专职司机”接、送代表上两会,还担负着采访代表团的任务。心潮澎湃进京参会,自然大意不得。“出席证”上,一张“贵州证件照”必须颜值满满。

(一)自然地理概况

【自主学习】

(1)贵州位于中国的什么方位?

(2)找出与贵州相邻的省级行政区域单位。

(3)贵州的主要地形类型是什么?判断贵州的地势特征。

(4)根据贵阳的多年平均气候资料表,说出贵阳的气候特点。

(5)贵州主要的河流有哪些?

师生归纳:贵州地处我国云贵高原东部;相邻的省级行政区域单位有四川省、重庆市、湖南省、云南省、广西壮族自治区;地形以高原和山地为主,地表崎岖;属亚热带季风气候,冬暖夏凉,湿润多雨。主要的河流有乌江、北盘江、赤水河等,水能资源开发具有显著优势。贵州喀斯特地貌广泛发育,暗河众多,给水资源利用带来困难。

过渡:刚才代表们总结的贵州自然地理概况成功描绘了贵州精美证件照,眨眼间,已是本届人大履职最后一年,十二届全国人民代表大会第一次会议以来,贵州发生了什么?我们以贵州一户农民家庭的脱贫之路为缩影慢慢道来……

(二)自然灾害与环境问题

多娃和彩妞祖上世世代代生活在山坳里,由于地处深山,山坳里缺乏生存条件,一方水土养不起一方人,使得一家长期贫穷。

师:贵州主要的自然灾害与生态问题有哪些?

生:(滑坡、泥石流,多干旱、冰冻、冰雹天气,石漠化现象严重)

【合作探究】贵州当地土层瘠薄,植被根系浅,容易遭到水流的冲刷侵蚀,喀斯特地貌下,坚硬的石灰岩成土过程异常缓慢,在滥垦乱伐、过度放牧之后就会出现大范围的石漠化。当地山高坡陡,气候暖湿,加之降水集中,更加剧了石漠化过程。有些地方甚至形成了“人口增长→耕地不足→毁林开荒→土壤侵蚀→石漠化→耕地不足→……”的恶性循环。请根据教材资料探究下列问题

(1)造成贵州石漠化现象的自然因素有哪些?

(2)哪些人为因素会加重石漠化进程?

(3)就石漠化发生过程来看,主要问题出现在哪一环节?

(多喀斯特地貌,土层较薄,植被稀疏,地势崎岖,降水较多且集中;人口增长,过度放牧,过度樵采,陡坡开垦;毁林开荒)

过渡:石漠化使土地逐渐丧失生产力,那怎么减轻石漠化造成的危害,进一步恢复生态环境呢?

(三)环境保护的有效措施

【合作探究】引导学生阅读教材正文相关内容和P95“贵州的石漠化治理”材料,说一说贵州为治理水土流失和石漠化而采取的有效措施。

(1)为了减轻水土流失和石漠化造成的危害,贵州实施了一系列生态环境恢复措施,如 、人工种草、 、坡耕地改梯田等。

(2)贵州正进一步实施石漠化综合治理、 等生态工程措施,以促进区域生态建设。

(3)贵州为促进区域发展,采取了一系列社会经济措施,重点发展 (果、药)林草业、发展适合当地地区的特色产业如 、 。

总结:通过全面实施的环境保护措施,自第十二届全国人民代表大会第一次会议以来,贵州每年减少贫困人口都超百万,退耕还林477.4万亩,居全国第一位。

(四)资源利用的成功经验

过渡:本届人大履职最后一年,会怎样“撸起袖子加油干”?代表委员声音:助推贵州经济腾飞,能利用的资源有哪些呢?(水资源、煤资源、旅游资源)

【合作探究】贵州旅游业发展迅速,自然类人文类旅游资源应有尽有,那在旅游资源充分挖掘后,旅游配套服务设施怎么改进呢?从吃、住、行三方面汇报。

开放式回答

课堂小结

1.贵州省石漠化现象产生的自然原因是( )

A.土层贫瘠,植被根系浅

B.过度放牧和樵采

C.陡坡开垦

D.不合理的开发建设活动

2.为减轻水土流失和石漠化造成的危害,下列措施不正确的是( )

A.封山育林 B.人工种草

C.草地改良 D.陡坡开垦

3.下列措施属于贵州省资源利用的成功经验的有( )

①为合理利用水资源,建设大批水利基础设施

②依托大型煤炭基地,建设一批大型煤电基地

③充分发挥“水火互济”优势,优先发展火电,深度开发水电

④充分利用丰富的旅游资源,大力发展旅游业

A.①②④ B.②③④

C.①②③ D.①②③④

教学反思:

同课章节目录

- 第五章 中国的地域差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方地区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 认识区域:位置和分布

- 第一节 东北地区的地理位置与自然环境

- 第二节 东北地区的人口与城市分布

- 第三节 东北地区的产业分布

- 第七章 认识区域:联系与差异

- 第一节 香港特别行政区的国际枢纽功能

- 第二节 澳门特别行政区的旅游文化特色

- 第三节 珠江三角洲区域的外向型经济

- 第四节 长江三角洲区域的内外联系

- 第五节 长株潭城市群内部的差异与联系

- 第八章 认识区域:环境与发展

- 第一节 北京市的城市特征与建设成就

- 第二节 台湾省的地理环境与经济发展

- 第三节 新疆维吾尔自治区的地理概况与区域开发

- 第四节 贵州省得环境保护与资源利用

- 第五节 黄土高原的区域发展与居民生活

- 第九章 建设永续发展的美丽中国