2020版中考语文课堂随堂复习全国版 第一节 统编教材课内文言文阅读(11-20篇)课件(146张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020版中考语文课堂随堂复习全国版 第一节 统编教材课内文言文阅读(11-20篇)课件(146张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件146张PPT。第一部分 阅读第一章 文言文阅读

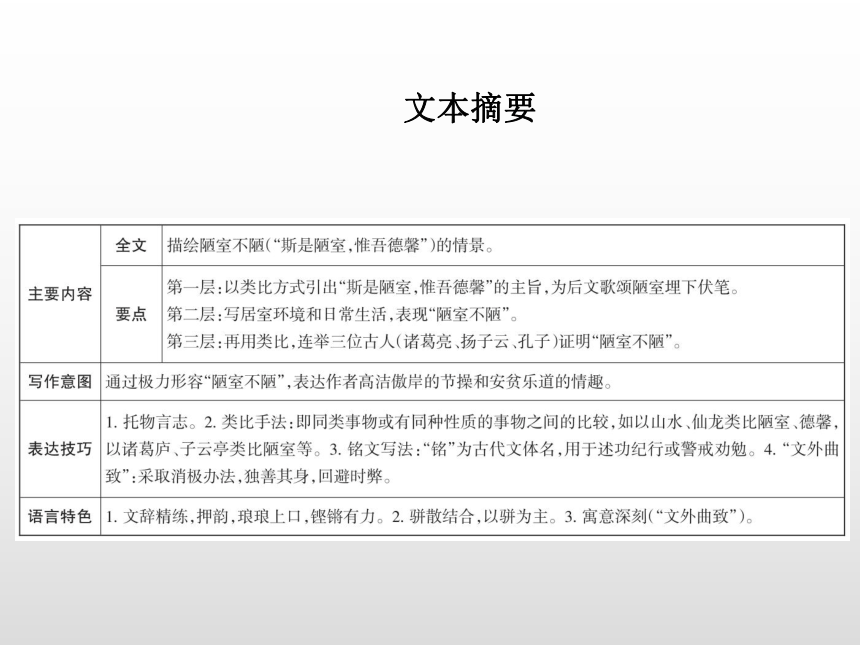

第一节 统编教材课内文言文阅读11. 陋室铭

(★★未考,七年级下册)

山不在高,有仙则名( )。水不在深,有龙则灵( )。斯( )是陋( )室,惟( )吾德馨( )。苔痕上( )阶绿,草色入( )帘青。谈笑有鸿( )儒( ),往来无白丁

( )。可以调( )素琴,阅金经。无丝竹( )之乱出名,有名灵验这简陋的只指德行美好长到映入大旧指读书人平民,指没有功名的人调弄指奏乐的声音,乐曲( )耳,无案牍( )之劳( )形( )。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?使……扰乱指官府文书使……劳累形体,躯体 山不一定要高,有了仙人(居住)就会出名。水不一定要深,有了龙(盘踞)就会灵验。这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民。(在这里)可以弹奏不加装饰的琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的屋舍。孔子说:有什么简陋的呢?译文文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

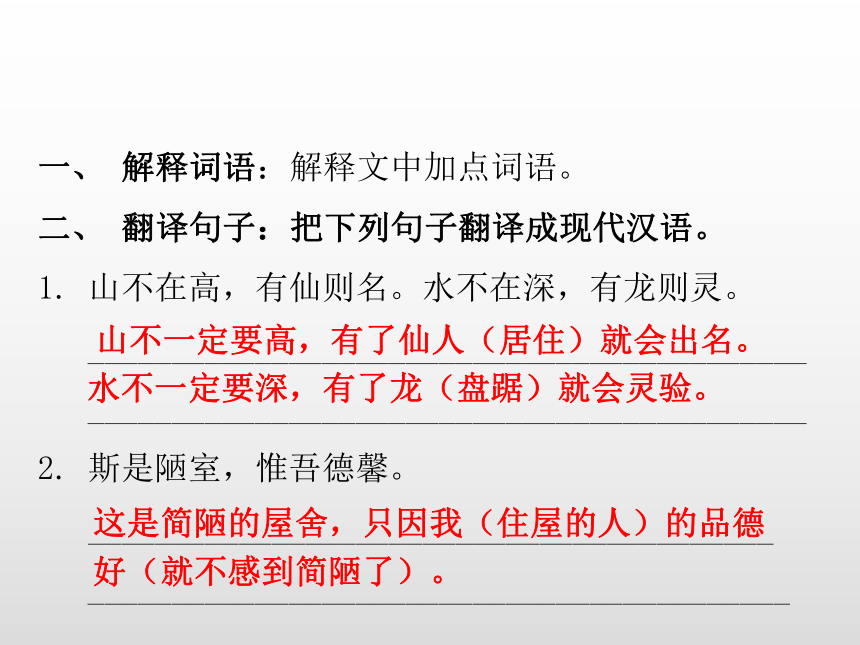

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

___________________________________________

___________________________________________

2. 斯是陋室,惟吾德馨。 _________________________________________

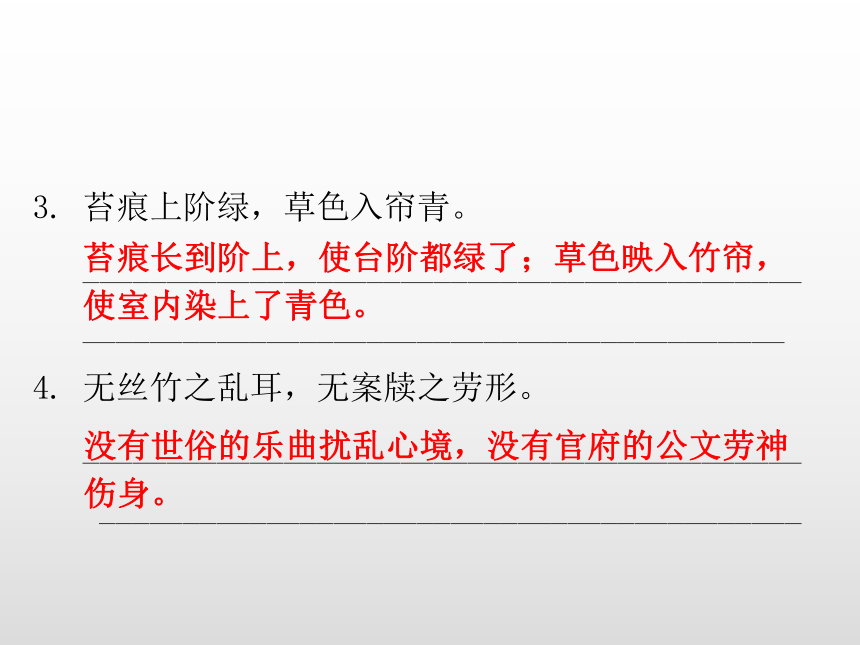

__________________________________________ 山不一定要高,有了仙人(居住)就会出名。水不一定要深,有了龙(盘踞)就会灵验。这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。3. 苔痕上阶绿,草色入帘青。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 ___________________________________________

__________________________________________苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。三、 综合选择

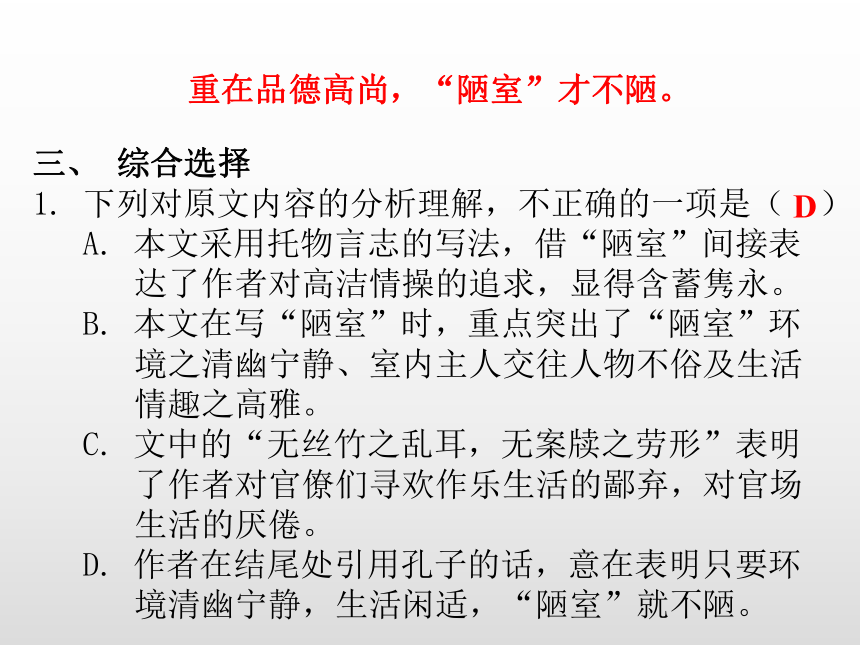

1. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文采用托物言志的写法,借“陋室”间接表达了作者对高洁情操的追求,显得含蓄隽永。

B. 本文在写“陋室”时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静、室内主人交往人物不俗及生活情趣之高雅。

C. 文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官僚们寻欢作乐生活的鄙弃,对官场生活的厌倦。

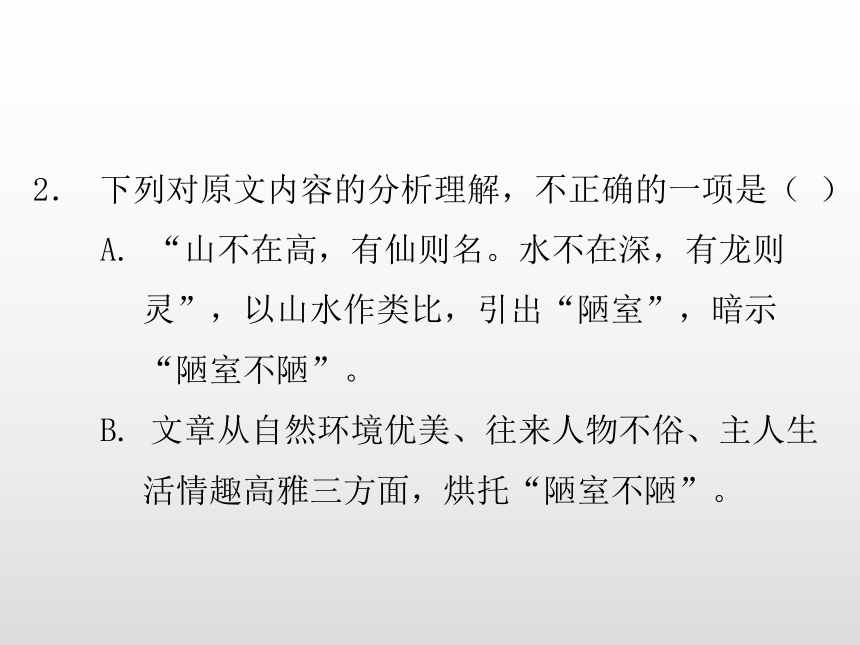

D. 作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室”就不陋。D重在品德高尚,“陋室”才不陋。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. “山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”,以山水作类比,引出“陋室”,暗示“陋室不陋”。

B. 文章从自然环境优美、往来人物不俗、主人生活情趣高雅三方面,烘托“陋室不陋”。C. “调素琴,阅金经”,从反面说,是写实,表现“陋室”主人生活情趣高雅、心情从容淡静;“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,从正面写,是虚写,表现“陋室”主人对世俗及官场生活的厌弃。

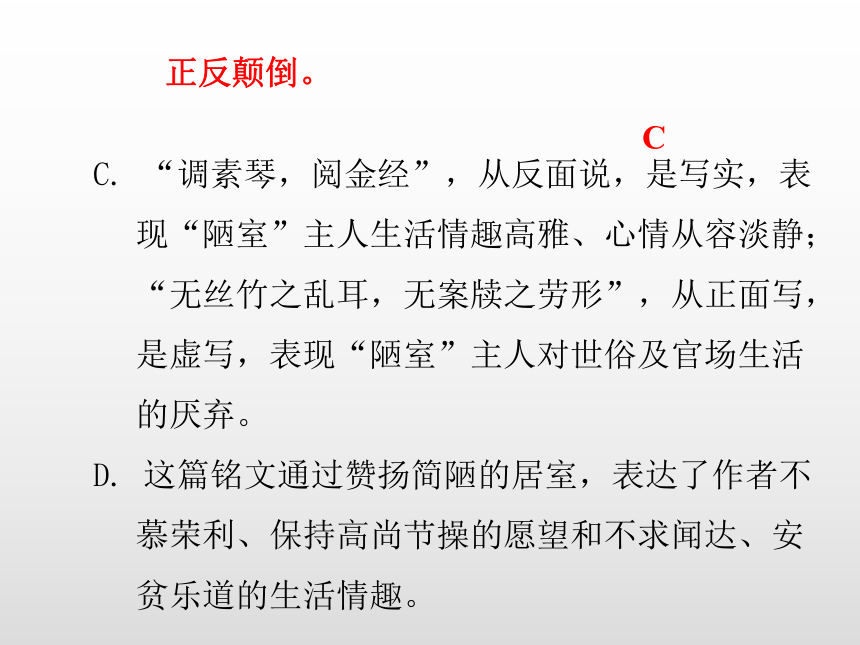

D. 这篇铭文通过赞扬简陋的居室,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的生活情趣。C正反颠倒。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 通过写“陋室不陋”,表现了作者安贫乐道的思想和积极乐观的生活态度。

B. 作者虽然身处“陋室”,物质生活艰难,但精神生活还是丰富的。

C. 作者自比诸葛亮、扬雄,勇于以古人为榜样,保持高尚节操。

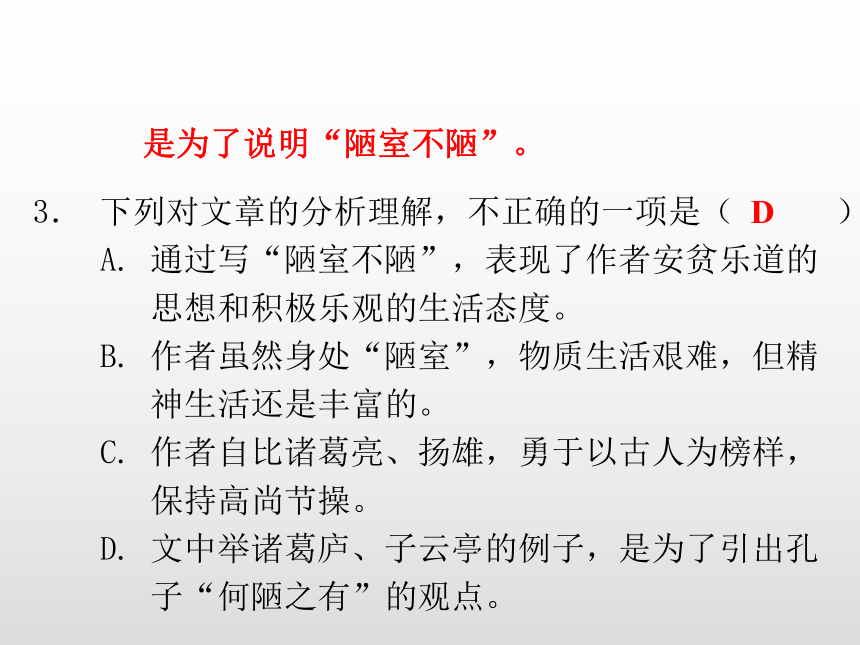

D. 文中举诸葛庐、子云亭的例子,是为了引出孔子“何陋之有”的观点。D是为了说明“陋室不陋”。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

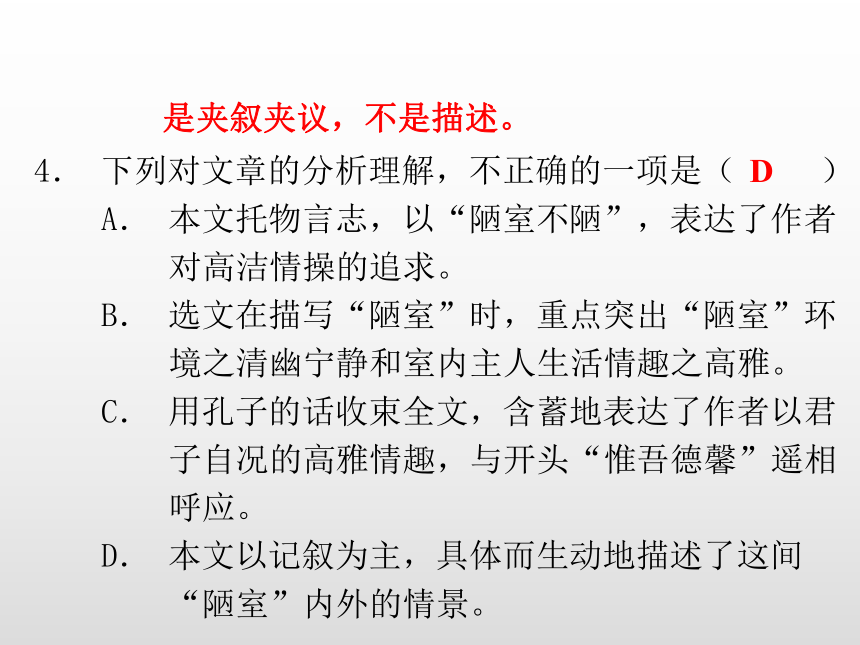

A. 本文托物言志,以“陋室不陋”,表达了作者对高洁情操的追求。

B. 选文在描写“陋室”时,重点突出“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C. 用孔子的话收束全文,含蓄地表达了作者以君子自况的高雅情趣,与开头“惟吾德馨”遥相呼应。

D. 本文以记叙为主,具体而生动地描述了这间“陋室”内外的情景。D是夹叙夹议,不是描述。12. 爱莲说

(★★★未考,七年级下册)

水陆草木之花,可爱者甚蕃( )。晋陶渊明独( )爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予( )

独爱莲之出淤泥而不染( ),濯( )清涟( )而不妖( ),中通( )外直,不蔓( )不枝( ),香远( )益( )清( ),亭亭净植( ),可远观而不可亵( )玩多只我沾染洗水波过分艳丽贯通生枝蔓长枝节远播更加清芬竖立亲近而不庄重( )焉。

予谓( )菊,花之隐逸( )者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜( )有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜( )乎众矣。玩弄认为隐居避世少应当 水里、陆地上各种草木的花,值得喜爱的有很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜爱牡丹。我只喜爱莲花,(它)从污泥中生长出来却不沾染(污秽),经过清水洗涤却不显得妖艳, (它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气传得越远就越清芬,(它)笔直洁净地挺立(在水面之上),(只)能够从远处观赏,却不能靠近玩弄啊。我认为,菊花是花中的隐士;牡丹是花中译文的富贵者;莲花是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,人应当很多了!文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

___________________________________________

___________________________________________

2. 中通外直,不蔓不枝。 _________________________________________

__________________________________________ 我只喜爱莲花,(它)从污泥中生长出来却不沾染(污秽),经过清水洗涤却不显得妖艳。(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎。3. 香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人? ___________________________________________

__________________________________________香气传得越远就越清芬,(它)笔直洁净地挺立(在水面之上),(只)能够从远处观赏,却不能靠近玩弄啊。对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?三、 综合选择

1. 下列对本文内容和写法的分析理解,不正确的一项是( )

A. 选文以爱莲之情表达了作者不慕名利、洁身自好的生活态度,同时还表达了对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。

B. 文章浓墨重彩地描绘了莲的气度,莲的风节,莲的超凡脱俗,寄托了作者对理想人格的肯定和追求。C. 文中以“中通外直,不蔓不枝,香远益清”来比喻君子通达事理、行为端正的高尚品质。

D. 文章还运用了对比、反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对雍容华贵的牡丹的赞美之情。D应为“鄙弃”之情。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文骈句散句交错使用,使语言整齐划一又错落有致,音节有长有短,读来节奏分明,琅琅上口。

B. “独爱莲”中的“独”字,表现了作者洁身自好、绝不随波逐流的生活态度,同时又表明自己生活态度也不同于陶渊明。C. 本文通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者不慕名利、洁身自好的品质。

D. 《爱莲说》中“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”表现了作者的孤芳自赏,“莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣”则表现了作者众人皆醉我独醒的个性。D“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲,而不是表现作者孤芳自赏。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文中将菊花比作隐士,把牡丹比作富贵之人,把莲比作君子,对后世影响深远。

B. 本文运用托物言志的手法,表现了作者不与世俗同流合污、洁身自好的品质。

C. 文章提到陶渊明之爱菊,表明作者也有像陶渊明一样的归隐的念头。

D. “爱莲说”的“说”是一种文体,既可以说明议论,也可用来抒发感情。C写陶渊明爱菊花是为了衬托爱莲之人,不是表明有“归隐的念头”。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 标题《爱莲说》的意思,即说一说喜爱莲花的道理。

B. “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”通过对莲之生存环境的描写,写出了莲花洁身自好和纯真自然的可贵精神。

C. “中通外直,不蔓不枝,香远益清”写出了莲的形态美——里外贯通,外表挺直,清香四溢,表现出莲的表里如一、不攀附权贵的高尚品质。

D. 本文歌颂的对象是莲花,却先后提到菊花和牡丹,其用意是借菊花从正面衬托,借牡丹从反面衬托莲花的高尚品质。A“说”是一种文体,通常是借某一物说明道理,属托物言志。13. 得道多助,失道寡助

(★★★★★未考,八年级上册)

天时( )不如地利,地利( )不如人和( )。三里之城( ),七里之郭( ),环( )而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城( )非不高也,池( )非不深也,兵革有利于作战的天气、时令有利于作战的地理形势作战时的人心所向、内部团结内城外城,在城外加筑的一道城墙围城墙护城河( )非不坚利也,米粟( )非不多也,委( )而去( )之,是地利不如人和也。故曰:域( )民不以( )封疆之界,固( )国不以山溪之险( ),威( )天下不以兵革之利。得道( )者多助,失道者寡助。寡助之至( ),亲戚( )畔( )泛指武器军备泛指物资粮食放弃离开这里是“限制”的意思凭借使之固,巩固险要震慑指能够施行治国的正道,即行仁政极点与自己有血缘或婚姻关系的人同“叛”,背叛之;多助之至,天下顺( )之。以

( )天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子( )有( )不战,战必胜矣。归顺,服从介词,凭借这里指能行仁政的君主,即上文所说的“得道者”或,要么有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势比不上作战时的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的内城,方圆七里的外城,四周包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势啊。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器军备也并不译文是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但是,守城一方还是)弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心所向、内部团结啊。所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。能施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不能施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。帮助他的人少到了极点,(连)与他有血缘或婚姻关系的人也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺于他。凭着天下人都归顺于他的条件,去攻打连亲戚都反对的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 天时不如地利,地利不如人和。

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。 _________________________________________

__________________________________________有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势比不上作战时的人心所向、上下团结。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器军备也并不是不精良,粮食也并不是不充足。3. 域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。帮助他的人少到了极点,(连)与他有血缘或婚姻关系的人也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺于他。5. 以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________凭借天下人都归顺于他的条件,去攻打连亲戚都反对的寡助之君,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。三、 综合选择

1. 下面对本文内容的分析,正确的一项是( )

A. 决定战争胜负的三要素是“天时”“地利”以及“人和”,作者在论述这三个要素时,着重强调“人和”。

B. 文中用攻城而未能取胜的例子来论证“地利不如人和”,用地理条件虽优越而守城失利的例子来论证“天时不如地利”。C. “得道者多助”,也就是“得人和”,“得人和”则“战必胜”,这体现了作者“仁政”“法治”的思想。

D. 文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子”,二者都是指道德高尚、行为正直的人。AB.前为“天时不如地利”,后为“地利不如人和”;C.本文未曾涉及“法治”的领域;D.二者都特指能够施行仁政的君主。2. 对本文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 这篇短文不是论战争,而是讲民心向背的,是借战争论述施行“王道”(即“仁政”)的重要性。

B. 作者将天时与地利、地利与人和作比较,突出地说明了“人和”是决定战争胜负最主要的条件。

C. 孟子在这里说的“得道”和“失道”的人,都不是指普通的个人,而是指一国之君。

D. 短文最后以得“人和”的“君子”“战必胜矣”作结,突出“得道者多助,失道者寡助”这一中心论点。D文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。3. 对本文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 文章采用了“总—分—总”的结构模式,先提出论点,再以一攻一守两个概括性战例为论据展开论证,最后得出结论,深化主题。

B. 在论证“地利不如人和”时,作者先用四个并列的双重否定句,充分铺张防守一方所具备的“地利”方面的有利条件,然后陡然一转,说出失败的结局,使得“地利不如人和”的结论有了很强的说服力。C. 孟子以战争为例推导出治国之道,这是为了迎合诸侯们的心理,以便向诸侯们宣传自己的克敌制胜的战术。

D. 在阐述“得道者多助”时,作者先运用排比句式增强语言气势,推导出结论;然后又把“多助”和“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。C以便向诸侯宣传自己的“仁政”主张。14. 富贵不能淫

(★★★★未考,八年级上册)

景春曰:“公孙衍、张仪岂( )不诚( )大丈夫

( )哉?一怒而诸侯惧( ),安居而天下熄( )。”

孟子曰:“是( )焉( )得为( )大丈夫乎?子( )未学礼乎?丈夫之冠( )也,父命( )之;女子之嫁也,母命之,往难道真正,确实指有大志、有作为、有气节的男子害怕战争停息,天下太平这怎么,哪里是你行冠礼教导、训诲送之门( ),戒( )之曰:‘往之( )女( )家,必敬( )必戒

( ),无违( )夫子( )!’以顺( )为正( )者,妾妇之道( )也。居( )天下之广居( ),立( )天下之正位( ),行( )天下之大道( )。得( )志( ),与民( )由( )之;门口告诫到,去同“汝”,你恭敬谨慎违背丈夫顺从准则,标准准则,方法住,居住最宽广的住宅,这里喻指“仁”站,站在最正确的位置,这里喻指“礼”走着最正确的道路,这里喻指“义”实现志向百姓遵从不得志,独行( )其道( )。富贵不能淫( ),贫贱不能移( ),威武不能屈( )。此之谓( )大丈夫。”走路,道路惑乱、迷惑改变、动摇屈服叫作,称呼景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯们都害怕,他们安静下来就战争停息,天下太平。”

孟子说:“这些人怎么算得上是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行冠礼时,父亲给以训导;女儿出嫁时,母亲教导她,去送她到门口,告诫她说:‘到了你丈夫家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为准则的,是妇女之道。(大丈译文夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,和百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富裕和显贵不能惑乱他的心,贫穷和低贱不能改变他的气节,权势和压力不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。”文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

___________________________________________

___________________________________________

2. 居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。 _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________他们一发怒,诸侯们都害怕,他们安静下来就战争停息,天下太平。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。3. 得志,与民由之;不得志,独行其道。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________得志的时候,和百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的路。富裕和显贵不能惑乱他的心,贫穷和低贱不能改变他的气节,权势和压力不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。三、 综合选择

1. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 景春心目中的“大丈夫”,是像公孙衍、张仪那样的位高权重,令人望而生畏的当权者。

B. 孟子认为的“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁义礼的坚守。

C. “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”在今天的现实生活中,依然富有意义。

D. 孟子善用类比来说理,如他用“妾妇之道”类比“公孙衍、张仪之道”,准确严密,富有说服力。D应该是深入浅出、形象生动。2. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文第一段内容为景春提出“大丈夫”的标准。

B. 本文第二段内容为孟子反驳并提出自己关于“大丈夫”的标准。

C. 在说理方面孟子由浅入深,由此及彼,从“大丈夫之道”谈到“妾妇之道”,深入浅出,极具说服力。

D. 孟子关于“大丈夫”的名言闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上激励了无数仁人志士,成为他们坚守正义的座右铭。C应是“从妾妇之道谈到大丈夫之道”。3. 下列对文章内容的表述,不属于孟子心目中的“大丈夫”标准的一项是( )

A. 讲仁德,守礼法,做事合乎道义。

B. 遵从权力,位高权重,令人望而生畏。

C. 无论得志与否,都不能放弃自己的原则。

D. 富贵、贫贱、威武这些外部条件都不能使之迷乱、动摇、屈服。B这是景春和张仪心目中的“大丈夫”标准。15. 鱼我所欲也

(★★★未考,九年级下册)

鱼,我所欲( )也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼( ),舍( )鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义( ),亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚( )于生者,故不为( )苟( )得也;死亦我所恶( ),所恶有甚于死者,故患( )有所不辟喜欢同时舍弃正义,道义超过,胜过做苟且讨厌,憎恨祸患,灾难( )也。如使( )人之所欲莫甚于生,则( )凡可以得生者何不用也?使( )人之所恶莫( )甚于死者,则凡可以辟( )患( )者何不为( )也?由是( )则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故( )所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独( )

贤者有是( )心( )也,人皆有之,贤者能同“避”,躲避假如,假使那么如果没有同“避”,躲避祸患,灾难做凭借这些方法手段因此不仅,不只是这种思想勿丧( )耳。

一箪( )食,一豆( )羹,得之则生,弗得则死。呼( )尔而与( )之,行道之人弗受;蹴( )尔而与之,乞人不屑也。万钟( )则( )不辩( )礼义而受之,万钟于我何加( )焉!为宫室之美、妻妾之奉( )、所识穷乏者得( )丧失古代盛饭用的一种圆形竹器古代盛食物的一种容器吆喝给踩踏优厚的俸禄如果同“辨”,辨别益处,好处侍奉同“德”,感恩、感激我与( )?乡( )为身死而不受,今为宫室之美为( )之;乡( )为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡( )为身死而不受,今为所识穷乏者得( )我而为之:

是( )亦不可以已( )乎?此之谓失其本心( )。同“欤”,语气助词,吗同“向”,先前、从前做,接受同“向”,先前、从前同“向”,先前、从前同“德”,感恩、感激这停止,放弃本性,这里指人的羞恶之心鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到(的话),(那么我就)舍弃鱼而选取熊掌了。生命,也是我所喜爱的;大义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到(的话),(那么我就)舍弃生命而选取大义了。生命也是我所喜爱的,(但我)所喜爱的还有胜过生命的东西,所以(我)不做苟且偷生的事;死亡也是我所厌恶的,(但我)所厌恶的还有超过死亡的译文事情,所以有的灾祸(我)不躲避。假如人们所喜爱的东西没有胜过生命的,那么凡是可以用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?假如人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一件不可以干呢?采用某种手段就能活命可是有的人却不肯用,采用某种办法就能用来躲避祸患,但有的人却(也)不肯用。因此,(人们)所喜爱的东西有胜过生命的(那就是“义”),所厌恶的事情有超过死亡的(那就是“不义”)。不仅圣贤人有这种心,(其实)人人都有这种心,(只是)圣贤人能够不丧失罢了。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏过再给别人吃,(就连)乞丐也因(被)轻视而不肯接受。如果(有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,(那么),优厚的俸禄对我有什么益处呢?(得到它难道是)为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和让所认识的穷困的人感激我吗?

先前为(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了住宅的华丽(却)接受了;先前为(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了妻妾的侍奉(却)接受了;先前为(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了让所认识的穷困的人感激自己却接受了:这种做法难道不也可以停止吗?(如果那样做了,)这就叫作丧失了人的羞恶之心。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. 生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。 _________________________________________

__________________________________________生命,也是我所喜爱的;大义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到(的话),(那么我就)舍弃生命而选取大义了。生命也是我所喜爱的,(但我)所喜爱的还有胜过生命的东西,所以(我)不做苟且偷生的事。3. 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉! ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________因此,(人们)所喜爱的东西有胜过生命的(那就是“义”),所厌恶的事情有超过死亡的(那就是“不义”)。如果(有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,(那么,)优厚的俸禄对我有什么益处呢?5. 乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________先前为了(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了让所认识的穷困的人感激自己却接受了。三、 综合选择

1. 下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A. 首段用“舍鱼而取熊掌”的生活常理比喻“舍生而取义”的道理,具体生动,通俗易懂。

B. “一箪食,一豆羹”的事例从正面生动地表明了人们把“义”看得比生命更为珍贵;不吃“嗟来之食”的故事从反面论证了“本心”赋予人的极大的力量。C. 孟子在文中使用排比的修辞手法,极大地增强了语言气势,更好地阐述了文章的观点。

D. 本文从主张舍生取义和反对见利忘义两个角度论证了中心论点:二者不可得兼,舍生而取义者也。B不吃“嗟来之食”的故事也是从正面论证。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. “不辩礼义”接受“万钟”的故事讲的是失去“本心”的人可耻可悲,属于正面论述。

B. “非独贤者有是心也”这句话中的“是心”指的是“舍生取义”这种思想。C. “此之谓失其本心”中的“此”是指“为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我”而受“万钟”俸禄;“本心”则指的是羞耻之心。

D. “所欲有甚于生者”指的是义,“所恶有甚于死者”指的是不义,这是从正面论证中心论点,证明人之所以能舍生取义,是因为比生命更宝贵的是义,比死亡更令人厌恶的是不义A属于反面论述。3. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是给所要论述的问题增加了通俗性,为下文论议正题做好铺垫。

B. 文中能够体现“性本善”思想的句子是“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”。C. 本文运用举例论证、对比论证和比喻论证的论证方法,强有力地论述了作者的观点。

D. 文章善用比喻说理,分别用“鱼”和“熊掌”比喻“义”和“生”。D“鱼”和“熊掌”比喻“生”和“义”。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 第一段作者从“鱼”与“熊掌”的选择,自然联系到“生”与“义”的选择,形象生动,通俗易懂。

B. 作者用“不食嗟来之食”和“不辩礼义而受之”两个例子,从正反两个方面论证了中心论点。

C. “朱自清宁肯饿死也不吃美国救济粮”可以用来做本文第二段的一个事实论据。

D. 孟子认为,人可以忍受别人的羞辱去接受那些关乎性命的东西,这一点合乎人性。D不合乎人性:失其本心。5. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 开头以“鱼”和“熊掌”设喻引出论点,由此及彼,由浅入深,既使说理明白易懂,又激发了读者的阅读兴趣。

B. 作者在第二段运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证证明自己的观点。

C. 从本文可看出孟子的散文气势充沛、感情强烈、生动活泼,体现了孟子大义凛然的个性和善于雄辩的才华。

D. 因为“行道之人”和“乞人”在“得之则生,弗得则死”时,还保持做人的尊严,舍生取义,所以他们也属于“贤者”。B没有比喻论证。治国篇

16. 生于忧患,死于安乐

(★★★★★未考,八年级上册)

舜发( )于畎亩之中,傅说举( )于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士( ),孙叔敖举于海,百里奚举于市( )。故( )天将降( )大任于是( )人也,必先苦( )其心志,劳( )其筋骨,饿( )其体肤,空乏其身,行拂( )乱( )其所为,兴起,指被任用选拔,任用狱官集市所以下达这样使……受苦使……劳累使……经受饥饿违背扰乱所以( )动( )心忍

( )性,曾( )益( )其所不能( )。

人恒( )过( ),然后能改;困于心,衡( )于虑( ),而后作( );征

( )于色( ),发( )于声,而后喻( )。入( )则用来……的东西使……震撼使……坚忍同“增”,增加、增长增加才能,才干经常,常常犯错误同“横”,梗塞、不顺思虑奋起,这里指有所作为征验,表现脸色显露,流露了解,明白指在国内( )无法家( )拂( )士,出( )无敌( )国外患者,国恒( )亡。然后知生( )于忧患而死( )于安乐也。如果守法度的大臣同“弼”,辅佐指在国外匹敌,相当常常使……生存使……死亡舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩子中被举用,管夷吾从狱官手中释放出来进而得到任用,孙叔敖从隐居的海边被任用,百里奚从集市上赎出被任用。所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心遭受痛苦,使他的筋骨经受劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,用这些来使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他(原来)所不具备译文的才干。

一个人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑堵塞,然后才能有所作为;(一个人的想法只有)表现在脸色上,流露在言谈中,(然后)才能被人们了解。(一个国家,)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家成为外患,这个国家就往往容易灭亡。这样以后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生

存,常处安逸享乐之中能够使人死亡。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨。

___________________________________________

___________________________________________

2. 所以动心忍性,曾益其所不能。 _________________________________________

__________________________________________所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心遭受痛苦,使他的筋骨经受劳累。用这些来使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他(原来)所不具备的才干。3. 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 然后知生于忧患而死于安乐也。 ___________________________________________

__________________________________________(一个国家),在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家成为外患,这个国家就往往容易灭亡。这样以后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸享乐之中能够使人死亡。三、 综合选择

1. 下列对本文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 作者认为人才是在艰苦环境中造就的,因此要增长才干,必先经受艰苦的磨炼。

B. 本文在论述造就人才问题时,强调了客观条件和主观因素两个方面的作用。

C. 文章在阐述的思路上,从国家说到个人,这样文章的论述层次显得很清晰。

D. 本文结构为先分后总,论证方法为归纳推理法。C应是“从个人到国家”。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文主要讲了两个问题:如何造就人才和如何治理国家。

B. 本文中心论点是“生于忧患,死于安乐”。

C. 第二段先反面论述磨难对人生的意义,再从正面论证没有忧患的危害性。

D. 本文阐述了一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨炼,只有战胜苦难,才能取得成功。C先正面,后反面。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章告诉人们:人要有所作为,除了在艰苦的环境中经受考验外,还必须在精神上、意志上经受磨炼。

B. “入则无法家拂士,出则无敌国外患者”这句话是从正面论证“生于忧患,死于安乐”。

C. 文章论证严密,首先从造就人才说起,再论国家存亡之理,最后水到渠成,得出结论。

D. 本文从造就人才和治理国家两个方面加以论述,提出的中心论点是“生于忧患,死于安乐”。B反面论证。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章开头举出六个人的事例,为后面论证“生于忧患”提供事实论据。

B. 文章一开始就列举了一系列由卑微到显贵的历史人物作为事实论据,然后分析论证。

C. 第二段从正反两方面对比论述经受磨炼的好处,从反面讲磨炼激发人的斗志,从正面揭示国家灭亡的原因。

D. 本文善用排比,而且句式灵活,形式多样,增添了气势,读起来节奏感强,富有感染力。C从反面揭示国家灭亡的原因。17. 周亚夫军细柳

(★★★★2008年考,八年级上册)

文帝之后六年,匈奴大( )入( )边( )。乃以宗正刘礼为将军,军( )霸上;

祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备( )胡。

上( )自( )劳( )军( )。至( )霸上及棘门军( ),直( )驰入,

将( )以下骑( )送迎。已而( )大举侵入边境驻军防备皇帝亲自慰问军队到军营直接将军骑着马不久之( )细柳军,军士吏被( )甲,锐兵刃,彀( )弓弩,持满( )。天子先驱( )至,不得入( )。先驱曰:“天子且( )至!”军门都尉曰:“将军令曰:‘军中闻( )将军令( ),不闻天子之诏( )。’”居( )无何( ),上至,又不得入。于是上乃使( )使( )持( )节( )诏( )到,往同“披”,穿着张开把弓拉满先行引导的人员进入将要听从命令皇帝发布的命令经过不久派遣使者手持符节下诏令将军:“吾欲( )入劳军。”亚夫乃( )传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约( ),军中不得驱驰( )。”于是天子乃按辔徐( )行( )。至营,将军亚夫持兵揖( )曰:“介胄( )之士( )不拜( ),请以军礼见。”天子为( )动( ),改容式( )车。使人称谢( ):“皇帝敬劳想要才规定驱车奔驰慢慢前行拱手行礼披甲戴盔将士跪拜被感动同“轼”,扶轼向人致意,表示问候将军。”成礼而去( )。

既( )出军门,群臣皆惊( )。文帝曰:“嗟乎,此真将军矣!曩( )者霸上、棘门军,若( )儿戏耳,其将( )固( )可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯( )邪!”称善( )者久之。离开已经感到惊诧先前像将军必,一定被侵犯赞叹汉文帝后元六年,匈奴大规模侵入汉朝边境。于是,(文帝)任命掌管皇族事务的官员刘礼为将军,驻军霸上;(任命)祝兹侯徐厉为将军,驻军在棘门;任命河内郡守周亚夫为将军,驻军在细柳:用以防备匈奴。

皇帝亲自去慰问军队。到霸上和棘门军营时,(皇帝的车队)直接驰进军营,将军及其属下都骑马送迎。不久来到了细柳军营,(只见)将士都披戴盔译文甲,兵刃出鞘,张开弓弩,把弓拉满。文帝的先行引导人员到了营门前,不允许进入。先导人员说:“皇上即将驾到!”镇守军营的将官回答:“将军有命令:‘军中只听从将军的命令,不听从皇帝的诏令。’”过了不久,文帝驾到,也不让进入军营。于是皇帝派使者手持符节召见周将军:“我要进军营慰劳军队。”

周亚夫这才传令打开军营大门。守卫营门的官兵对跟从文帝的车马随从说:“将军规定,军营中不准驱车奔驰。”于是文帝就控制住车马,慢慢前行。到了主帅营帐中,将军周亚夫手执兵器拱手行礼说:“盔甲在身的将士不行跪拜大礼,请允许我用军礼参见(皇帝)。”文帝被感动了,表情变得严肃庄重,扶着车前横木俯下身子(向周亚夫表示敬意)。文帝派人向周亚夫致意说:“皇帝敬重地慰劳将军。”劳军礼仪完毕后就离开了。

出了细柳军营的大门,跟随的大臣都深感惊诧。汉文帝说:“啊!这才是真正的将军呀!先前(看到的)霸上、棘门的驻军,简直就像儿戏一样,其将士必定会遭袭击,被俘虏。至于周亚夫,哪里是能够侵犯的呢?”汉文帝称赞了周亚夫很久。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 乃以宗正刘礼为将军,军霸上。

___________________________________________

___________________________________________

2. 至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。 _________________________________________

__________________________________________于是,(文帝)任命掌管皇族事务的官员刘礼为将军,驻军霸上。到霸上和棘门军营时,(皇帝的车队)直接驰进军营,将军及其属下骑着马送迎。3. 已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。” ___________________________________________

__________________________________________不久来到了细柳军营,(只见)将士都披戴盔甲,兵刃出鞘,张开弓弩,把弓拉满。于是,皇帝派使者手持符节召见周将军:“我要进军营慰劳军队。”5. 曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。 ___________________________________________

__________________________________________先前(看到的)霸上、棘门的军队,简直就像儿戏一样,其将士必定会遭袭击,被俘虏。三、 综合选择

1. 下面对本文内容的分析,不正确的一项是( )

A. 第一段,交代边境的紧张形势和刘礼、徐厉、周亚夫的三军驻地。

B. 第二段,写汉文帝劳军的经过,重点写了汉文帝在霸上、棘门慰劳军队,衬托出周亚夫治军之严。

C. 第三段,写劳军后汉文帝的深明大义和对周亚夫的赞叹。

D. 全文赞扬了周亚夫忠于职守、治军严明和不卑不亢、刚正不阿的品格,同时也体现出汉文帝的深明大义和知人善任。B应是重点写了汉文帝在细柳营被挡的一段史实,表现了周亚夫治军严明。2. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 本文运用了大量的侧面描写,有力烘托了周亚夫的人物形象。

B. 作者以对比、反衬的手法,生动地刻面了一个治军严谨、刚正不阿的将军形象。

C. 文帝对治军有方、忠于职守的周亚夫赞赏有加,对霸上及棘门的将军提出了批评。

D. 本文重在刻画周亚夫,故花了大量的笔墨描写周亚夫。D对周亚夫的正面描写并不多。3. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 对霸上、棘门军的描写,与细柳营的军士、主帅形成鲜明的对比,突出了周亚夫“真将军”的风范。

B. “将军令”“将军约”都表现了主帅周亚夫治军有方、令行禁止、军纪严明的真将军风范。C. 对细柳军的种种规矩,文帝竟“使人称谢”说:“敬劳将军。”“敬”字表明文帝对周亚夫的赞佩和肯定。

D. 文中花了大量笔墨写周亚夫的下属、皇帝、皇帝的随从,属正面描写,有力烘托了周亚夫的人物形象。 D应是“侧面描写”。18. 大道之行也

(★★★★★未考,八年级下册)

大道之行( )也,天下为公( )。选贤( )与( )能( ),讲信( )修( )睦( )。故( )人不独亲( )其亲( ),不独子( )其子( ),使老有所终( ),壮有所用,幼有所长,矜( )、施行公共指品德高尚通“举”,选拔指才干出众诚信培养和睦因此用作动词,以……为亲指父母用作动词,以……为子指子女终老的保障通“鰥”,老而无妻寡( )、孤( )、独( )、废疾( )者皆有所养,男有分( ),女有归( )。货( )恶( )其弃( )于地也,不必藏( )于己;力( )恶其不出于身也,不必为己。是故( )谋闭而不兴( ),盗窃乱贼( )而不作( ),故外户( )而不闭( )。

是谓大同( )。老而无夫幼而无父老而无子有残疾而不能做事职分,职守女子出嫁财物厌恶扔私藏力气因此兴起作乱害人兴起从外面把门带上用门闩插上理想社会在儒家推崇的上古时代的政治制度施行的时候,天下是人们所共有的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。因此人们不只是敬爱、奉养自己的父母,不只是疼爱、抚育自己的子女,要使老年人能有终老的保障,中年人能为社会效力,幼童能顺利成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养,男子要有职业,女子要及译文时婚配。财货,(人们)厌恶把它扔在地上,不是一定要据为己用;力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力气并不是为了自己的私利。因此,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃和作乱害人的事也不会兴起,这样(家家户户)都只是把门从外面带上而不从里面用门闩插上。这就叫作“大同”社会。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 大道之行也,天下为公。

___________________________________________

___________________________________________

2. 选贤与能,讲信修睦。 _________________________________________

__________________________________________在儒家推崇的上古时代的政治制度施行的时候,天下是人们所共有的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。3. 故人不独亲其亲,不独子其子。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 货恶其弃于地也,不必藏于己。 ___________________________________________

__________________________________________因此人们不只是敬爱、奉养自己的父母,不只是疼爱、抚育自己的子女。财货,(人们)厌恶把它扔在地上,不是一定要据为己用。5. 力恶其不出于身也,不必为己。 ___________________________________________

__________________________________________

6. 是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。 ___________________________________________

__________________________________________力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力气并不是为了自己的私利。因此,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃和作乱害人的事也不会发生。三、 综合选择

1. 下面对本文内容的分析,正确的一项是( )

A. 从文中可以看出,“大同”社会有:天下为公、讲信修睦和夜不闭户三个最高纲领。

B. 文中所说的干部的选拔任用、公民的道德素质、社会治安的综合治理对于我们今天提倡社会主义核心价值观没有现实指导意义。C. 本文与《桃花源记》一文有联系之处,陶渊明在《桃花源记》中所说的“黄发垂髫,并怡然自乐”正是“大同社会”中“老有所终,幼有所长”的具体表现。

D. 本文体现了墨家“兼爱”的思想特征,因而属于战国时期的墨家思想流派。CA项,三个最高纲领是天下为公、选贤与能、讲信修睦;B项,有现实指导意义;D项,《礼记》是儒家思想重要著作。2. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “天下为公”是说天下是大家的天下,不属于任何个人;“选贤与能”是说选拔品德高尚的人、有才能的人担任社会职务;“讲信修睦”说的是担任社会管理职务的人应当建立讲求诚信的社会风尚。

B. 在大同社会里,现实社会中的“谋”和“盗窃乱贼”等诸多黑暗现象将不复存在,代之而兴的将是一个“外户而不闭”的和平安定的局面。C. 文章通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了“天下为公”的思想。

D. “大同”社会的基本特征是:人人都能受到全社会的关爱。每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育儿女的心意扩大到其他人身上,全社会亲如一家。A人人讲求诚信,培养和睦气氛。不仅仅是担任社会管理职务的人。3. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “大道”是治理社会的最高准则,指儒家推崇的上古时代的政治制度。“大同”指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

B. 孟子有一句名言“老吾老以及人之老;幼吾幼以及人之幼”,与文中“人不独亲其亲,不独子其子”表达的意思是相同的。C. “选贤与能”是说社会的管理者应由社会成员选举产生,标准是“贤”与“能”,即要求“德才兼备”。

D. “大道之行也”为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们生活着并快乐着。两千多年来许多进步思想家和社会改革家一直为之奋斗着,也曾出现过如桃花源那样的地方。 D“大同”社会是理想中的地方,还不曾真正出现过。19. 马 说

(★★★★★2007年考,八年级下册)

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故( )虽( )有名马,祇( )辱( )于奴隶人之手,骈( )死于槽枥之间,不以千里称( )也。

马之千里者,一食( )或( )尽粟一石

( )。食( )马者所以即使同“(只)”,只、仅辱没两马并驾,引申为并列著称吃有时容量单位,十斗为一石同“饲”,喂不知其能千里而食( )也。是( )马也,虽( )有千里之能( ),食不饱,力不足,才美不外见( ),且( )欲与常马等( )不可得,安( )求其能千里也?

策( )之不以( )其道( ),食( )之不能尽其材( ),鸣之而不能通同“饲”,喂这样即使能耐同“现”,表现犹,尚且等同,一样怎么名词用作动词,用马鞭驱赶按照正确的方法同“饲”,喂同“才”,才能、才干( )其意,执策( )而临( )之,曰:“天下无马!” 呜呼!其( )真无马邪?其( )真不知( )马也!通晓马鞭面对加强诘问语气,相当于“难道”其实懂得,认识世上先有了伯乐,然后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐却不经常有。所以,即使有很名贵的马,也只能辱没在奴仆(养马人)的手里,(和普通马)一同死在马槽里,不以千里马而著称。日行千里的马,吃一次有时能够吃完一石粮食。喂养马的人不懂得要根据它能日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,即使有日行千里的才能,(但是)吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质不能表现出来,想要跟译文普通的马等同尚且都办不到,(又)怎么能要求它日行千里呢?用马鞭驱赶它不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它却不能让它竭尽才能,它鸣叫却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭面对它说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?其实是他们真的不认识千里马啊!文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. 且欲与常马等不可得,安求其能千里也? _________________________________________

__________________________________________日行千里的马,吃一次有时能够吃完一石粮食。喂养马的人不懂得要根据它能日行千里的本领来喂养它。想要跟普通的马等同尚且都办不到,(又)怎么能要求它日行千里呢?3. 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 其真无马邪?其真不知马也! ___________________________________________

__________________________________________用马鞭驱赶它不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它却不能让它竭尽才能,它鸣叫却不能通晓它的意思。难道真的没有千里马吗?其实是他们真的不认识千里马啊!三、 综合选择

1. 下列对所选文段内容的理解,不正确的一项是( )

A. 本文第一段就提出了全文的中心论点“世有伯乐,然后有千里马”,作者强调伯乐的重要性。

B. 第二、三段主要写千里马被埋没的遭遇和它才美不得“外见”的原因, 作者对无知的“食马者”发出了强烈的谴责。C. 作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托作者怀才不遇、壮志难酬以及对封建统治者不识人才、埋没人才、摧残人才的行为的愤慨之情。

D. “其真无马邪?其真不知马也!”两句,前一句表示推测语气,后一句表示反问语气,揭示了问题的实质。D前一句表示反问语气,后一句表示推测语气。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. “千里马”比喻人才,“伯乐”寓指能发现和赏识人才的人。

B. “其真不知马也”抒发了作者强烈的愤慨和谴责之情。

C. 本文结构精巧,先从正面提出问题,再从反面展开讨论。

D. 造成千里马“欲与常马等不可得”的间接原因是:“食马者不知其能千里而食也”。D是直接原因。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文旨在论证伯乐的重要性:“世有伯乐,然后有千里马。”

B. 本文借千里马为喻对封建统治者“不知马”,埋没人才的行为作了有力的揭露。

C. 作者借千里马的不幸遭遇,曲折地表现自己怀才不遇之叹。

D. 本文的主要写作方法是托物寓意:告诉人们要懂得如何养好千里马。 D告诉统治者要懂得识别和重用人才。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文结构精巧,先从正面提出问题,再从反面展开讨论。

B. “食不饱,力不足,才美不外见”写出了千里马被埋没的原因,表明有才之士受到不公正待遇和不幸的处境,表现了作者强烈的不平和悲愤。

C. 作者认为世界上缺乏的是人才和发现人才的人。

D. 本文反映了当时社会不重视人才,不善于发现人才的社会现实。C缺乏发现人才的人。5. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文运用了比喻的形式,把千里马比喻成人才,把食马者比喻为愚妄浅薄、不识人才的统治者,生动地表现了作者的观点。

B. 文章从结构上看是先正后反,再层层深入,文章短而中心突出。

C. 全文围绕“不知马”这个中心,反复进行论述,使中心十分突出。

D. 这篇“说”带有寓言色彩,因此从写法上可以把它看作是一篇寓言故事。 D是散文或议论文。20. 唐雎不辱使命

(★★★★★未考,九年级下册)

秦王使( )人谓安陵君曰:“寡人欲以( )五百里之地易( )安陵,安陵君其( )许( )寡人!”安陵君曰:“大王加( )惠,以大易小,甚善;虽然,受地于( )先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使( )唐雎使( )于秦。派,派遣用交换表示祈使语气答应施予从派,派遣出使 秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错( )意也。

今吾以十倍之地,请广( )于君,而君逆( )寡人者,轻( )寡人与( )?”唐雎对曰:“否,非若是( )也。安陵君受地于先王而守之,虽( )千里不敢易也,岂直( )五百里哉?”同 “措”增广,扩充违背,不服从轻视,看不起同“欤”,吗这样即使只,仅仅 秦王怫然( )怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒( )跣( ),以头抢( )地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士

( )之怒也。夫

( )专诸之刺王僚也,愤怒的样子裸露赤脚碰,撞有胆识有才能的人用在句首,引出下文的内容彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯( )日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀( )怒未发,休祲

( )降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素( ),今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠( ),长跪( )而谢( )之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕穿过内心吉凶的征兆,这里偏指凶兆穿白色丧服屈服直身跪着道歉( )矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒( )以( )有先生也。”明白,懂得只,仅仅因为秦王派人对安陵君说:“我想要用方圆五百里的土地交换安陵国(的土地),安陵君一定要答应我!”安陵君说:“大王施予恩惠,用大的交换小的,很好;虽然如此,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!”秦王不高兴。安陵君因此派唐雎出使到秦国。

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君不听从我,为什么呢?况且秦国灭亡韩译文国和魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来,是因为我把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他却违背我的意愿,是轻视我吗?”唐雎回答说:“不,不是这样的。安陵君从先王那里接受了封地而守护它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地就可以交换的呢?” 秦王气势涵汹地发怒了,对唐睢说:“您也曾听说过天子发怒吗?”唐雎回答说:“我未曾听说过。”秦王说:“天子发怒,百万人横尸在地,血流千里。”唐雎说:“大王曾听说过平民发怒吗?”秦王说:“平民发怒,也不过是摘下帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。”唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有胆识有才能的人发怒。从前,专诸刺杀吴王僚时,彗星的尾巴扫过月亮;聂政刺杀韩傀时,白色的长虹穿日而过;要离刺杀庆忌时,苍鹰扑到宫殿上。这三个人都是出身平民的有胆识的人,心里的愤怒没发作出来,上天就降示征兆,(现在,专诸、聂政、要离)加上我,将变成四个人了。如果有胆识有才能的人要发怒,就要让两个人的尸体倒下,血流五步远,全国人民都要穿白色丧服,今天就是这样。”(于是)拔出宝剑站起来。 秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说:“先生请坐!何必要弄到这种(地步)!我(现在)明白了:韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只因为有先生啊。”文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人! ___________________________________________

___________________________________________

2. 大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易! _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________我想要用方圆五百里的土地来交换安陵国(的土地),安陵君一定要答应我!大王施予恩惠,用大的交换小的,很好;虽然如此,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!3. 且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉? ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________况且秦国灭亡韩国和魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来,是因为我把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。安陵君从先王那里接受了封地而守护它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地就可以交换的呢?5. 布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。 ___________________________________________

__________________________________________

6. 秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。” ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________平民发怒,也不过是摘下帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说:“先生请坐!何必要弄到这种(地步)!我(现在)明白了:韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只因为有先生啊。”三、 综合选择

1. 下列对本文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A. 文中的唐雎和秦王处于一场尖锐的矛盾冲突当中,本文主要通过对话描写,鲜明地表现了他们各自的性格特点。

B. 唐雎的机智善辩告诉我们说话要看对象,讲究方式。

C. 本文最引人注目的是人物的对白,步步紧逼,针锋相对,扣人心弦。

D. 唐雎出使秦国之前,安陵国凭借五十里的土地幸存下来的原因是秦王敬重安陵君,所以不打安陵国的主意。D幸存下来的原因并非是秦王“敬重”。2. 下列对本文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A. 本文记叙了唐雎奉命出使秦国,与秦王针锋相对,不辱使命的故事。这个故事告诉我们:只要敢于斗争,善于斗争,即使是弱国,也是可以战胜强国的。

B. 本文第二、三、四段集中描写了唐雎和秦王斗争的场面,第三段中的“挺剑而起”,把这场斗争的高潮推向了顶峰。C. 本文的人物对白用得巧妙:用对白交代事情的缘由,用对白推进情节的发展,用对白展现斗争的情景,用对白刻画人物的性格。

D. 本文的成功之处在于多方面的进行对比,比如:“易”与“不易”的对立态度,水火不容的对立人物,秦王暴戾唐雎谦恭的对立策略,成败相易的对立结果。D“唐雎谦恭”有误。3. 下列对本文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A. 本文主要写了唐雎同秦王进行针锋相对斗争的过程,以及斗争的结局。

B. 本文第二自然段写唐雎坚决抵制秦王的骗局,断然拒绝“易地”,这是双方斗争的最高潮部分。

C. 本文主要通过绘声绘色的“对话”来塑造唐雎和秦王的形象,鲜明地表现了人物各自的性格特点。

D. 在这场尖锐的矛盾冲突中,秦王骄横狂暴、阴险狡诈,而唐雎表现得正气凛然、不畏强暴。B第二段并非“双方斗争的最高潮部分”,第三段才是文章的高潮部分。

第一节 统编教材课内文言文阅读11. 陋室铭

(★★未考,七年级下册)

山不在高,有仙则名( )。水不在深,有龙则灵( )。斯( )是陋( )室,惟( )吾德馨( )。苔痕上( )阶绿,草色入( )帘青。谈笑有鸿( )儒( ),往来无白丁

( )。可以调( )素琴,阅金经。无丝竹( )之乱出名,有名灵验这简陋的只指德行美好长到映入大旧指读书人平民,指没有功名的人调弄指奏乐的声音,乐曲( )耳,无案牍( )之劳( )形( )。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?使……扰乱指官府文书使……劳累形体,躯体 山不一定要高,有了仙人(居住)就会出名。水不一定要深,有了龙(盘踞)就会灵验。这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民。(在这里)可以弹奏不加装饰的琴,浏览珍贵的佛经。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的屋舍。孔子说:有什么简陋的呢?译文文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

___________________________________________

___________________________________________

2. 斯是陋室,惟吾德馨。 _________________________________________

__________________________________________ 山不一定要高,有了仙人(居住)就会出名。水不一定要深,有了龙(盘踞)就会灵验。这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。3. 苔痕上阶绿,草色入帘青。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 ___________________________________________

__________________________________________苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。三、 综合选择

1. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文采用托物言志的写法,借“陋室”间接表达了作者对高洁情操的追求,显得含蓄隽永。

B. 本文在写“陋室”时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静、室内主人交往人物不俗及生活情趣之高雅。

C. 文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官僚们寻欢作乐生活的鄙弃,对官场生活的厌倦。

D. 作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室”就不陋。D重在品德高尚,“陋室”才不陋。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. “山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”,以山水作类比,引出“陋室”,暗示“陋室不陋”。

B. 文章从自然环境优美、往来人物不俗、主人生活情趣高雅三方面,烘托“陋室不陋”。C. “调素琴,阅金经”,从反面说,是写实,表现“陋室”主人生活情趣高雅、心情从容淡静;“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,从正面写,是虚写,表现“陋室”主人对世俗及官场生活的厌弃。

D. 这篇铭文通过赞扬简陋的居室,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的生活情趣。C正反颠倒。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 通过写“陋室不陋”,表现了作者安贫乐道的思想和积极乐观的生活态度。

B. 作者虽然身处“陋室”,物质生活艰难,但精神生活还是丰富的。

C. 作者自比诸葛亮、扬雄,勇于以古人为榜样,保持高尚节操。

D. 文中举诸葛庐、子云亭的例子,是为了引出孔子“何陋之有”的观点。D是为了说明“陋室不陋”。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文托物言志,以“陋室不陋”,表达了作者对高洁情操的追求。

B. 选文在描写“陋室”时,重点突出“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C. 用孔子的话收束全文,含蓄地表达了作者以君子自况的高雅情趣,与开头“惟吾德馨”遥相呼应。

D. 本文以记叙为主,具体而生动地描述了这间“陋室”内外的情景。D是夹叙夹议,不是描述。12. 爱莲说

(★★★未考,七年级下册)

水陆草木之花,可爱者甚蕃( )。晋陶渊明独( )爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予( )

独爱莲之出淤泥而不染( ),濯( )清涟( )而不妖( ),中通( )外直,不蔓( )不枝( ),香远( )益( )清( ),亭亭净植( ),可远观而不可亵( )玩多只我沾染洗水波过分艳丽贯通生枝蔓长枝节远播更加清芬竖立亲近而不庄重( )焉。

予谓( )菊,花之隐逸( )者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜( )有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜( )乎众矣。玩弄认为隐居避世少应当 水里、陆地上各种草木的花,值得喜爱的有很多。晋朝的陶渊明只喜欢菊花。自唐朝以来,世人很喜爱牡丹。我只喜爱莲花,(它)从污泥中生长出来却不沾染(污秽),经过清水洗涤却不显得妖艳, (它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气传得越远就越清芬,(它)笔直洁净地挺立(在水面之上),(只)能够从远处观赏,却不能靠近玩弄啊。我认为,菊花是花中的隐士;牡丹是花中译文的富贵者;莲花是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,人应当很多了!文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

___________________________________________

___________________________________________

2. 中通外直,不蔓不枝。 _________________________________________

__________________________________________ 我只喜爱莲花,(它)从污泥中生长出来却不沾染(污秽),经过清水洗涤却不显得妖艳。(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎。3. 香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人? ___________________________________________

__________________________________________香气传得越远就越清芬,(它)笔直洁净地挺立(在水面之上),(只)能够从远处观赏,却不能靠近玩弄啊。对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?三、 综合选择

1. 下列对本文内容和写法的分析理解,不正确的一项是( )

A. 选文以爱莲之情表达了作者不慕名利、洁身自好的生活态度,同时还表达了对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。

B. 文章浓墨重彩地描绘了莲的气度,莲的风节,莲的超凡脱俗,寄托了作者对理想人格的肯定和追求。C. 文中以“中通外直,不蔓不枝,香远益清”来比喻君子通达事理、行为端正的高尚品质。

D. 文章还运用了对比、反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对雍容华贵的牡丹的赞美之情。D应为“鄙弃”之情。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文骈句散句交错使用,使语言整齐划一又错落有致,音节有长有短,读来节奏分明,琅琅上口。

B. “独爱莲”中的“独”字,表现了作者洁身自好、绝不随波逐流的生活态度,同时又表明自己生活态度也不同于陶渊明。C. 本文通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者不慕名利、洁身自好的品质。

D. 《爱莲说》中“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”表现了作者的孤芳自赏,“莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣”则表现了作者众人皆醉我独醒的个性。D“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲,而不是表现作者孤芳自赏。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文中将菊花比作隐士,把牡丹比作富贵之人,把莲比作君子,对后世影响深远。

B. 本文运用托物言志的手法,表现了作者不与世俗同流合污、洁身自好的品质。

C. 文章提到陶渊明之爱菊,表明作者也有像陶渊明一样的归隐的念头。

D. “爱莲说”的“说”是一种文体,既可以说明议论,也可用来抒发感情。C写陶渊明爱菊花是为了衬托爱莲之人,不是表明有“归隐的念头”。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 标题《爱莲说》的意思,即说一说喜爱莲花的道理。

B. “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”通过对莲之生存环境的描写,写出了莲花洁身自好和纯真自然的可贵精神。

C. “中通外直,不蔓不枝,香远益清”写出了莲的形态美——里外贯通,外表挺直,清香四溢,表现出莲的表里如一、不攀附权贵的高尚品质。

D. 本文歌颂的对象是莲花,却先后提到菊花和牡丹,其用意是借菊花从正面衬托,借牡丹从反面衬托莲花的高尚品质。A“说”是一种文体,通常是借某一物说明道理,属托物言志。13. 得道多助,失道寡助

(★★★★★未考,八年级上册)

天时( )不如地利,地利( )不如人和( )。三里之城( ),七里之郭( ),环( )而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城( )非不高也,池( )非不深也,兵革有利于作战的天气、时令有利于作战的地理形势作战时的人心所向、内部团结内城外城,在城外加筑的一道城墙围城墙护城河( )非不坚利也,米粟( )非不多也,委( )而去( )之,是地利不如人和也。故曰:域( )民不以( )封疆之界,固( )国不以山溪之险( ),威( )天下不以兵革之利。得道( )者多助,失道者寡助。寡助之至( ),亲戚( )畔( )泛指武器军备泛指物资粮食放弃离开这里是“限制”的意思凭借使之固,巩固险要震慑指能够施行治国的正道,即行仁政极点与自己有血缘或婚姻关系的人同“叛”,背叛之;多助之至,天下顺( )之。以

( )天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子( )有( )不战,战必胜矣。归顺,服从介词,凭借这里指能行仁政的君主,即上文所说的“得道者”或,要么有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势比不上作战时的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的内城,方圆七里的外城,四周包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势啊。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器军备也并不译文是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但是,守城一方还是)弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心所向、内部团结啊。所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。能施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不能施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。帮助他的人少到了极点,(连)与他有血缘或婚姻关系的人也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺于他。凭着天下人都归顺于他的条件,去攻打连亲戚都反对的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 天时不如地利,地利不如人和。

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. 城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。 _________________________________________

__________________________________________有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势比不上作战时的人心所向、上下团结。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器军备也并不是不精良,粮食也并不是不充足。3. 域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。帮助他的人少到了极点,(连)与他有血缘或婚姻关系的人也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺于他。5. 以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________凭借天下人都归顺于他的条件,去攻打连亲戚都反对的寡助之君,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。三、 综合选择

1. 下面对本文内容的分析,正确的一项是( )

A. 决定战争胜负的三要素是“天时”“地利”以及“人和”,作者在论述这三个要素时,着重强调“人和”。

B. 文中用攻城而未能取胜的例子来论证“地利不如人和”,用地理条件虽优越而守城失利的例子来论证“天时不如地利”。C. “得道者多助”,也就是“得人和”,“得人和”则“战必胜”,这体现了作者“仁政”“法治”的思想。

D. 文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子”,二者都是指道德高尚、行为正直的人。AB.前为“天时不如地利”,后为“地利不如人和”;C.本文未曾涉及“法治”的领域;D.二者都特指能够施行仁政的君主。2. 对本文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 这篇短文不是论战争,而是讲民心向背的,是借战争论述施行“王道”(即“仁政”)的重要性。

B. 作者将天时与地利、地利与人和作比较,突出地说明了“人和”是决定战争胜负最主要的条件。

C. 孟子在这里说的“得道”和“失道”的人,都不是指普通的个人,而是指一国之君。

D. 短文最后以得“人和”的“君子”“战必胜矣”作结,突出“得道者多助,失道者寡助”这一中心论点。D文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。3. 对本文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 文章采用了“总—分—总”的结构模式,先提出论点,再以一攻一守两个概括性战例为论据展开论证,最后得出结论,深化主题。

B. 在论证“地利不如人和”时,作者先用四个并列的双重否定句,充分铺张防守一方所具备的“地利”方面的有利条件,然后陡然一转,说出失败的结局,使得“地利不如人和”的结论有了很强的说服力。C. 孟子以战争为例推导出治国之道,这是为了迎合诸侯们的心理,以便向诸侯们宣传自己的克敌制胜的战术。

D. 在阐述“得道者多助”时,作者先运用排比句式增强语言气势,推导出结论;然后又把“多助”和“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。C以便向诸侯宣传自己的“仁政”主张。14. 富贵不能淫

(★★★★未考,八年级上册)

景春曰:“公孙衍、张仪岂( )不诚( )大丈夫

( )哉?一怒而诸侯惧( ),安居而天下熄( )。”

孟子曰:“是( )焉( )得为( )大丈夫乎?子( )未学礼乎?丈夫之冠( )也,父命( )之;女子之嫁也,母命之,往难道真正,确实指有大志、有作为、有气节的男子害怕战争停息,天下太平这怎么,哪里是你行冠礼教导、训诲送之门( ),戒( )之曰:‘往之( )女( )家,必敬( )必戒

( ),无违( )夫子( )!’以顺( )为正( )者,妾妇之道( )也。居( )天下之广居( ),立( )天下之正位( ),行( )天下之大道( )。得( )志( ),与民( )由( )之;门口告诫到,去同“汝”,你恭敬谨慎违背丈夫顺从准则,标准准则,方法住,居住最宽广的住宅,这里喻指“仁”站,站在最正确的位置,这里喻指“礼”走着最正确的道路,这里喻指“义”实现志向百姓遵从不得志,独行( )其道( )。富贵不能淫( ),贫贱不能移( ),威武不能屈( )。此之谓( )大丈夫。”走路,道路惑乱、迷惑改变、动摇屈服叫作,称呼景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯们都害怕,他们安静下来就战争停息,天下太平。”

孟子说:“这些人怎么算得上是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行冠礼时,父亲给以训导;女儿出嫁时,母亲教导她,去送她到门口,告诫她说:‘到了你丈夫家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为准则的,是妇女之道。(大丈译文夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,和百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富裕和显贵不能惑乱他的心,贫穷和低贱不能改变他的气节,权势和压力不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。”文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

___________________________________________

___________________________________________

2. 居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。 _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________他们一发怒,诸侯们都害怕,他们安静下来就战争停息,天下太平。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。3. 得志,与民由之;不得志,独行其道。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________得志的时候,和百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的路。富裕和显贵不能惑乱他的心,贫穷和低贱不能改变他的气节,权势和压力不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。三、 综合选择

1. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 景春心目中的“大丈夫”,是像公孙衍、张仪那样的位高权重,令人望而生畏的当权者。

B. 孟子认为的“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁义礼的坚守。

C. “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”在今天的现实生活中,依然富有意义。

D. 孟子善用类比来说理,如他用“妾妇之道”类比“公孙衍、张仪之道”,准确严密,富有说服力。D应该是深入浅出、形象生动。2. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文第一段内容为景春提出“大丈夫”的标准。

B. 本文第二段内容为孟子反驳并提出自己关于“大丈夫”的标准。

C. 在说理方面孟子由浅入深,由此及彼,从“大丈夫之道”谈到“妾妇之道”,深入浅出,极具说服力。

D. 孟子关于“大丈夫”的名言闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上激励了无数仁人志士,成为他们坚守正义的座右铭。C应是“从妾妇之道谈到大丈夫之道”。3. 下列对文章内容的表述,不属于孟子心目中的“大丈夫”标准的一项是( )

A. 讲仁德,守礼法,做事合乎道义。

B. 遵从权力,位高权重,令人望而生畏。

C. 无论得志与否,都不能放弃自己的原则。

D. 富贵、贫贱、威武这些外部条件都不能使之迷乱、动摇、屈服。B这是景春和张仪心目中的“大丈夫”标准。15. 鱼我所欲也

(★★★未考,九年级下册)

鱼,我所欲( )也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼( ),舍( )鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义( ),亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚( )于生者,故不为( )苟( )得也;死亦我所恶( ),所恶有甚于死者,故患( )有所不辟喜欢同时舍弃正义,道义超过,胜过做苟且讨厌,憎恨祸患,灾难( )也。如使( )人之所欲莫甚于生,则( )凡可以得生者何不用也?使( )人之所恶莫( )甚于死者,则凡可以辟( )患( )者何不为( )也?由是( )则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故( )所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独( )

贤者有是( )心( )也,人皆有之,贤者能同“避”,躲避假如,假使那么如果没有同“避”,躲避祸患,灾难做凭借这些方法手段因此不仅,不只是这种思想勿丧( )耳。

一箪( )食,一豆( )羹,得之则生,弗得则死。呼( )尔而与( )之,行道之人弗受;蹴( )尔而与之,乞人不屑也。万钟( )则( )不辩( )礼义而受之,万钟于我何加( )焉!为宫室之美、妻妾之奉( )、所识穷乏者得( )丧失古代盛饭用的一种圆形竹器古代盛食物的一种容器吆喝给踩踏优厚的俸禄如果同“辨”,辨别益处,好处侍奉同“德”,感恩、感激我与( )?乡( )为身死而不受,今为宫室之美为( )之;乡( )为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡( )为身死而不受,今为所识穷乏者得( )我而为之:

是( )亦不可以已( )乎?此之谓失其本心( )。同“欤”,语气助词,吗同“向”,先前、从前做,接受同“向”,先前、从前同“向”,先前、从前同“德”,感恩、感激这停止,放弃本性,这里指人的羞恶之心鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到(的话),(那么我就)舍弃鱼而选取熊掌了。生命,也是我所喜爱的;大义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到(的话),(那么我就)舍弃生命而选取大义了。生命也是我所喜爱的,(但我)所喜爱的还有胜过生命的东西,所以(我)不做苟且偷生的事;死亡也是我所厌恶的,(但我)所厌恶的还有超过死亡的译文事情,所以有的灾祸(我)不躲避。假如人们所喜爱的东西没有胜过生命的,那么凡是可以用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?假如人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一件不可以干呢?采用某种手段就能活命可是有的人却不肯用,采用某种办法就能用来躲避祸患,但有的人却(也)不肯用。因此,(人们)所喜爱的东西有胜过生命的(那就是“义”),所厌恶的事情有超过死亡的(那就是“不义”)。不仅圣贤人有这种心,(其实)人人都有这种心,(只是)圣贤人能够不丧失罢了。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;用脚踩踏过再给别人吃,(就连)乞丐也因(被)轻视而不肯接受。如果(有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,(那么),优厚的俸禄对我有什么益处呢?(得到它难道是)为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和让所认识的穷困的人感激我吗?

先前为(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了住宅的华丽(却)接受了;先前为(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了妻妾的侍奉(却)接受了;先前为(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了让所认识的穷困的人感激自己却接受了:这种做法难道不也可以停止吗?(如果那样做了,)这就叫作丧失了人的羞恶之心。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. 生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。 _________________________________________

__________________________________________生命,也是我所喜爱的;大义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到(的话),(那么我就)舍弃生命而选取大义了。生命也是我所喜爱的,(但我)所喜爱的还有胜过生命的东西,所以(我)不做苟且偷生的事。3. 是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉! ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________因此,(人们)所喜爱的东西有胜过生命的(那就是“义”),所厌恶的事情有超过死亡的(那就是“不义”)。如果(有的人)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,(那么,)优厚的俸禄对我有什么益处呢?5. 乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________先前为了(“礼义”),(宁愿)死也不接受(施舍),现在为了让所认识的穷困的人感激自己却接受了。三、 综合选择

1. 下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A. 首段用“舍鱼而取熊掌”的生活常理比喻“舍生而取义”的道理,具体生动,通俗易懂。

B. “一箪食,一豆羹”的事例从正面生动地表明了人们把“义”看得比生命更为珍贵;不吃“嗟来之食”的故事从反面论证了“本心”赋予人的极大的力量。C. 孟子在文中使用排比的修辞手法,极大地增强了语言气势,更好地阐述了文章的观点。

D. 本文从主张舍生取义和反对见利忘义两个角度论证了中心论点:二者不可得兼,舍生而取义者也。B不吃“嗟来之食”的故事也是从正面论证。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. “不辩礼义”接受“万钟”的故事讲的是失去“本心”的人可耻可悲,属于正面论述。

B. “非独贤者有是心也”这句话中的“是心”指的是“舍生取义”这种思想。C. “此之谓失其本心”中的“此”是指“为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我”而受“万钟”俸禄;“本心”则指的是羞耻之心。

D. “所欲有甚于生者”指的是义,“所恶有甚于死者”指的是不义,这是从正面论证中心论点,证明人之所以能舍生取义,是因为比生命更宝贵的是义,比死亡更令人厌恶的是不义A属于反面论述。3. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是给所要论述的问题增加了通俗性,为下文论议正题做好铺垫。

B. 文中能够体现“性本善”思想的句子是“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”。C. 本文运用举例论证、对比论证和比喻论证的论证方法,强有力地论述了作者的观点。

D. 文章善用比喻说理,分别用“鱼”和“熊掌”比喻“义”和“生”。D“鱼”和“熊掌”比喻“生”和“义”。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 第一段作者从“鱼”与“熊掌”的选择,自然联系到“生”与“义”的选择,形象生动,通俗易懂。

B. 作者用“不食嗟来之食”和“不辩礼义而受之”两个例子,从正反两个方面论证了中心论点。

C. “朱自清宁肯饿死也不吃美国救济粮”可以用来做本文第二段的一个事实论据。

D. 孟子认为,人可以忍受别人的羞辱去接受那些关乎性命的东西,这一点合乎人性。D不合乎人性:失其本心。5. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 开头以“鱼”和“熊掌”设喻引出论点,由此及彼,由浅入深,既使说理明白易懂,又激发了读者的阅读兴趣。

B. 作者在第二段运用了比喻论证、举例论证、对比论证和道理论证证明自己的观点。

C. 从本文可看出孟子的散文气势充沛、感情强烈、生动活泼,体现了孟子大义凛然的个性和善于雄辩的才华。

D. 因为“行道之人”和“乞人”在“得之则生,弗得则死”时,还保持做人的尊严,舍生取义,所以他们也属于“贤者”。B没有比喻论证。治国篇

16. 生于忧患,死于安乐

(★★★★★未考,八年级上册)

舜发( )于畎亩之中,傅说举( )于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士( ),孙叔敖举于海,百里奚举于市( )。故( )天将降( )大任于是( )人也,必先苦( )其心志,劳( )其筋骨,饿( )其体肤,空乏其身,行拂( )乱( )其所为,兴起,指被任用选拔,任用狱官集市所以下达这样使……受苦使……劳累使……经受饥饿违背扰乱所以( )动( )心忍

( )性,曾( )益( )其所不能( )。

人恒( )过( ),然后能改;困于心,衡( )于虑( ),而后作( );征

( )于色( ),发( )于声,而后喻( )。入( )则用来……的东西使……震撼使……坚忍同“增”,增加、增长增加才能,才干经常,常常犯错误同“横”,梗塞、不顺思虑奋起,这里指有所作为征验,表现脸色显露,流露了解,明白指在国内( )无法家( )拂( )士,出( )无敌( )国外患者,国恒( )亡。然后知生( )于忧患而死( )于安乐也。如果守法度的大臣同“弼”,辅佐指在国外匹敌,相当常常使……生存使……死亡舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩子中被举用,管夷吾从狱官手中释放出来进而得到任用,孙叔敖从隐居的海边被任用,百里奚从集市上赎出被任用。所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心遭受痛苦,使他的筋骨经受劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,用这些来使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他(原来)所不具备译文的才干。

一个人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑堵塞,然后才能有所作为;(一个人的想法只有)表现在脸色上,流露在言谈中,(然后)才能被人们了解。(一个国家,)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家成为外患,这个国家就往往容易灭亡。这样以后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生

存,常处安逸享乐之中能够使人死亡。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨。

___________________________________________

___________________________________________

2. 所以动心忍性,曾益其所不能。 _________________________________________

__________________________________________所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心遭受痛苦,使他的筋骨经受劳累。用这些来使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他(原来)所不具备的才干。3. 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 然后知生于忧患而死于安乐也。 ___________________________________________

__________________________________________(一个国家),在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家成为外患,这个国家就往往容易灭亡。这样以后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸享乐之中能够使人死亡。三、 综合选择

1. 下列对本文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 作者认为人才是在艰苦环境中造就的,因此要增长才干,必先经受艰苦的磨炼。

B. 本文在论述造就人才问题时,强调了客观条件和主观因素两个方面的作用。

C. 文章在阐述的思路上,从国家说到个人,这样文章的论述层次显得很清晰。

D. 本文结构为先分后总,论证方法为归纳推理法。C应是“从个人到国家”。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文主要讲了两个问题:如何造就人才和如何治理国家。

B. 本文中心论点是“生于忧患,死于安乐”。

C. 第二段先反面论述磨难对人生的意义,再从正面论证没有忧患的危害性。

D. 本文阐述了一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨炼,只有战胜苦难,才能取得成功。C先正面,后反面。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章告诉人们:人要有所作为,除了在艰苦的环境中经受考验外,还必须在精神上、意志上经受磨炼。

B. “入则无法家拂士,出则无敌国外患者”这句话是从正面论证“生于忧患,死于安乐”。

C. 文章论证严密,首先从造就人才说起,再论国家存亡之理,最后水到渠成,得出结论。

D. 本文从造就人才和治理国家两个方面加以论述,提出的中心论点是“生于忧患,死于安乐”。B反面论证。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章开头举出六个人的事例,为后面论证“生于忧患”提供事实论据。

B. 文章一开始就列举了一系列由卑微到显贵的历史人物作为事实论据,然后分析论证。

C. 第二段从正反两方面对比论述经受磨炼的好处,从反面讲磨炼激发人的斗志,从正面揭示国家灭亡的原因。

D. 本文善用排比,而且句式灵活,形式多样,增添了气势,读起来节奏感强,富有感染力。C从反面揭示国家灭亡的原因。17. 周亚夫军细柳

(★★★★2008年考,八年级上册)

文帝之后六年,匈奴大( )入( )边( )。乃以宗正刘礼为将军,军( )霸上;

祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备( )胡。

上( )自( )劳( )军( )。至( )霸上及棘门军( ),直( )驰入,

将( )以下骑( )送迎。已而( )大举侵入边境驻军防备皇帝亲自慰问军队到军营直接将军骑着马不久之( )细柳军,军士吏被( )甲,锐兵刃,彀( )弓弩,持满( )。天子先驱( )至,不得入( )。先驱曰:“天子且( )至!”军门都尉曰:“将军令曰:‘军中闻( )将军令( ),不闻天子之诏( )。’”居( )无何( ),上至,又不得入。于是上乃使( )使( )持( )节( )诏( )到,往同“披”,穿着张开把弓拉满先行引导的人员进入将要听从命令皇帝发布的命令经过不久派遣使者手持符节下诏令将军:“吾欲( )入劳军。”亚夫乃( )传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约( ),军中不得驱驰( )。”于是天子乃按辔徐( )行( )。至营,将军亚夫持兵揖( )曰:“介胄( )之士( )不拜( ),请以军礼见。”天子为( )动( ),改容式( )车。使人称谢( ):“皇帝敬劳想要才规定驱车奔驰慢慢前行拱手行礼披甲戴盔将士跪拜被感动同“轼”,扶轼向人致意,表示问候将军。”成礼而去( )。

既( )出军门,群臣皆惊( )。文帝曰:“嗟乎,此真将军矣!曩( )者霸上、棘门军,若( )儿戏耳,其将( )固( )可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯( )邪!”称善( )者久之。离开已经感到惊诧先前像将军必,一定被侵犯赞叹汉文帝后元六年,匈奴大规模侵入汉朝边境。于是,(文帝)任命掌管皇族事务的官员刘礼为将军,驻军霸上;(任命)祝兹侯徐厉为将军,驻军在棘门;任命河内郡守周亚夫为将军,驻军在细柳:用以防备匈奴。

皇帝亲自去慰问军队。到霸上和棘门军营时,(皇帝的车队)直接驰进军营,将军及其属下都骑马送迎。不久来到了细柳军营,(只见)将士都披戴盔译文甲,兵刃出鞘,张开弓弩,把弓拉满。文帝的先行引导人员到了营门前,不允许进入。先导人员说:“皇上即将驾到!”镇守军营的将官回答:“将军有命令:‘军中只听从将军的命令,不听从皇帝的诏令。’”过了不久,文帝驾到,也不让进入军营。于是皇帝派使者手持符节召见周将军:“我要进军营慰劳军队。”

周亚夫这才传令打开军营大门。守卫营门的官兵对跟从文帝的车马随从说:“将军规定,军营中不准驱车奔驰。”于是文帝就控制住车马,慢慢前行。到了主帅营帐中,将军周亚夫手执兵器拱手行礼说:“盔甲在身的将士不行跪拜大礼,请允许我用军礼参见(皇帝)。”文帝被感动了,表情变得严肃庄重,扶着车前横木俯下身子(向周亚夫表示敬意)。文帝派人向周亚夫致意说:“皇帝敬重地慰劳将军。”劳军礼仪完毕后就离开了。

出了细柳军营的大门,跟随的大臣都深感惊诧。汉文帝说:“啊!这才是真正的将军呀!先前(看到的)霸上、棘门的驻军,简直就像儿戏一样,其将士必定会遭袭击,被俘虏。至于周亚夫,哪里是能够侵犯的呢?”汉文帝称赞了周亚夫很久。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 乃以宗正刘礼为将军,军霸上。

___________________________________________

___________________________________________

2. 至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。 _________________________________________

__________________________________________于是,(文帝)任命掌管皇族事务的官员刘礼为将军,驻军霸上。到霸上和棘门军营时,(皇帝的车队)直接驰进军营,将军及其属下骑着马送迎。3. 已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。” ___________________________________________

__________________________________________不久来到了细柳军营,(只见)将士都披戴盔甲,兵刃出鞘,张开弓弩,把弓拉满。于是,皇帝派使者手持符节召见周将军:“我要进军营慰劳军队。”5. 曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。 ___________________________________________

__________________________________________先前(看到的)霸上、棘门的军队,简直就像儿戏一样,其将士必定会遭袭击,被俘虏。三、 综合选择

1. 下面对本文内容的分析,不正确的一项是( )

A. 第一段,交代边境的紧张形势和刘礼、徐厉、周亚夫的三军驻地。

B. 第二段,写汉文帝劳军的经过,重点写了汉文帝在霸上、棘门慰劳军队,衬托出周亚夫治军之严。

C. 第三段,写劳军后汉文帝的深明大义和对周亚夫的赞叹。

D. 全文赞扬了周亚夫忠于职守、治军严明和不卑不亢、刚正不阿的品格,同时也体现出汉文帝的深明大义和知人善任。B应是重点写了汉文帝在细柳营被挡的一段史实,表现了周亚夫治军严明。2. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 本文运用了大量的侧面描写,有力烘托了周亚夫的人物形象。

B. 作者以对比、反衬的手法,生动地刻面了一个治军严谨、刚正不阿的将军形象。

C. 文帝对治军有方、忠于职守的周亚夫赞赏有加,对霸上及棘门的将军提出了批评。

D. 本文重在刻画周亚夫,故花了大量的笔墨描写周亚夫。D对周亚夫的正面描写并不多。3. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 对霸上、棘门军的描写,与细柳营的军士、主帅形成鲜明的对比,突出了周亚夫“真将军”的风范。

B. “将军令”“将军约”都表现了主帅周亚夫治军有方、令行禁止、军纪严明的真将军风范。C. 对细柳军的种种规矩,文帝竟“使人称谢”说:“敬劳将军。”“敬”字表明文帝对周亚夫的赞佩和肯定。

D. 文中花了大量笔墨写周亚夫的下属、皇帝、皇帝的随从,属正面描写,有力烘托了周亚夫的人物形象。 D应是“侧面描写”。18. 大道之行也

(★★★★★未考,八年级下册)

大道之行( )也,天下为公( )。选贤( )与( )能( ),讲信( )修( )睦( )。故( )人不独亲( )其亲( ),不独子( )其子( ),使老有所终( ),壮有所用,幼有所长,矜( )、施行公共指品德高尚通“举”,选拔指才干出众诚信培养和睦因此用作动词,以……为亲指父母用作动词,以……为子指子女终老的保障通“鰥”,老而无妻寡( )、孤( )、独( )、废疾( )者皆有所养,男有分( ),女有归( )。货( )恶( )其弃( )于地也,不必藏( )于己;力( )恶其不出于身也,不必为己。是故( )谋闭而不兴( ),盗窃乱贼( )而不作( ),故外户( )而不闭( )。

是谓大同( )。老而无夫幼而无父老而无子有残疾而不能做事职分,职守女子出嫁财物厌恶扔私藏力气因此兴起作乱害人兴起从外面把门带上用门闩插上理想社会在儒家推崇的上古时代的政治制度施行的时候,天下是人们所共有的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。因此人们不只是敬爱、奉养自己的父母,不只是疼爱、抚育自己的子女,要使老年人能有终老的保障,中年人能为社会效力,幼童能顺利成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养,男子要有职业,女子要及译文时婚配。财货,(人们)厌恶把它扔在地上,不是一定要据为己用;力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力气并不是为了自己的私利。因此,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃和作乱害人的事也不会兴起,这样(家家户户)都只是把门从外面带上而不从里面用门闩插上。这就叫作“大同”社会。文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 大道之行也,天下为公。

___________________________________________

___________________________________________

2. 选贤与能,讲信修睦。 _________________________________________

__________________________________________在儒家推崇的上古时代的政治制度施行的时候,天下是人们所共有的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。3. 故人不独亲其亲,不独子其子。 ___________________________________________

__________________________________________

4. 货恶其弃于地也,不必藏于己。 ___________________________________________

__________________________________________因此人们不只是敬爱、奉养自己的父母,不只是疼爱、抚育自己的子女。财货,(人们)厌恶把它扔在地上,不是一定要据为己用。5. 力恶其不出于身也,不必为己。 ___________________________________________

__________________________________________

6. 是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。 ___________________________________________

__________________________________________力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力气并不是为了自己的私利。因此,图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃和作乱害人的事也不会发生。三、 综合选择

1. 下面对本文内容的分析,正确的一项是( )

A. 从文中可以看出,“大同”社会有:天下为公、讲信修睦和夜不闭户三个最高纲领。

B. 文中所说的干部的选拔任用、公民的道德素质、社会治安的综合治理对于我们今天提倡社会主义核心价值观没有现实指导意义。C. 本文与《桃花源记》一文有联系之处,陶渊明在《桃花源记》中所说的“黄发垂髫,并怡然自乐”正是“大同社会”中“老有所终,幼有所长”的具体表现。

D. 本文体现了墨家“兼爱”的思想特征,因而属于战国时期的墨家思想流派。CA项,三个最高纲领是天下为公、选贤与能、讲信修睦;B项,有现实指导意义;D项,《礼记》是儒家思想重要著作。2. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “天下为公”是说天下是大家的天下,不属于任何个人;“选贤与能”是说选拔品德高尚的人、有才能的人担任社会职务;“讲信修睦”说的是担任社会管理职务的人应当建立讲求诚信的社会风尚。

B. 在大同社会里,现实社会中的“谋”和“盗窃乱贼”等诸多黑暗现象将不复存在,代之而兴的将是一个“外户而不闭”的和平安定的局面。C. 文章通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了“天下为公”的思想。

D. “大同”社会的基本特征是:人人都能受到全社会的关爱。每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育儿女的心意扩大到其他人身上,全社会亲如一家。A人人讲求诚信,培养和睦气氛。不仅仅是担任社会管理职务的人。3. 对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “大道”是治理社会的最高准则,指儒家推崇的上古时代的政治制度。“大同”指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

B. 孟子有一句名言“老吾老以及人之老;幼吾幼以及人之幼”,与文中“人不独亲其亲,不独子其子”表达的意思是相同的。C. “选贤与能”是说社会的管理者应由社会成员选举产生,标准是“贤”与“能”,即要求“德才兼备”。

D. “大道之行也”为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们生活着并快乐着。两千多年来许多进步思想家和社会改革家一直为之奋斗着,也曾出现过如桃花源那样的地方。 D“大同”社会是理想中的地方,还不曾真正出现过。19. 马 说

(★★★★★2007年考,八年级下册)

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故( )虽( )有名马,祇( )辱( )于奴隶人之手,骈( )死于槽枥之间,不以千里称( )也。

马之千里者,一食( )或( )尽粟一石

( )。食( )马者所以即使同“(只)”,只、仅辱没两马并驾,引申为并列著称吃有时容量单位,十斗为一石同“饲”,喂不知其能千里而食( )也。是( )马也,虽( )有千里之能( ),食不饱,力不足,才美不外见( ),且( )欲与常马等( )不可得,安( )求其能千里也?

策( )之不以( )其道( ),食( )之不能尽其材( ),鸣之而不能通同“饲”,喂这样即使能耐同“现”,表现犹,尚且等同,一样怎么名词用作动词,用马鞭驱赶按照正确的方法同“饲”,喂同“才”,才能、才干( )其意,执策( )而临( )之,曰:“天下无马!” 呜呼!其( )真无马邪?其( )真不知( )马也!通晓马鞭面对加强诘问语气,相当于“难道”其实懂得,认识世上先有了伯乐,然后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐却不经常有。所以,即使有很名贵的马,也只能辱没在奴仆(养马人)的手里,(和普通马)一同死在马槽里,不以千里马而著称。日行千里的马,吃一次有时能够吃完一石粮食。喂养马的人不懂得要根据它能日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,即使有日行千里的才能,(但是)吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质不能表现出来,想要跟译文普通的马等同尚且都办不到,(又)怎么能要求它日行千里呢?用马鞭驱赶它不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它却不能让它竭尽才能,它鸣叫却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭面对它说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?其实是他们真的不认识千里马啊!文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. 且欲与常马等不可得,安求其能千里也? _________________________________________

__________________________________________日行千里的马,吃一次有时能够吃完一石粮食。喂养马的人不懂得要根据它能日行千里的本领来喂养它。想要跟普通的马等同尚且都办不到,(又)怎么能要求它日行千里呢?3. 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 其真无马邪?其真不知马也! ___________________________________________

__________________________________________用马鞭驱赶它不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它却不能让它竭尽才能,它鸣叫却不能通晓它的意思。难道真的没有千里马吗?其实是他们真的不认识千里马啊!三、 综合选择

1. 下列对所选文段内容的理解,不正确的一项是( )

A. 本文第一段就提出了全文的中心论点“世有伯乐,然后有千里马”,作者强调伯乐的重要性。

B. 第二、三段主要写千里马被埋没的遭遇和它才美不得“外见”的原因, 作者对无知的“食马者”发出了强烈的谴责。C. 作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托作者怀才不遇、壮志难酬以及对封建统治者不识人才、埋没人才、摧残人才的行为的愤慨之情。

D. “其真无马邪?其真不知马也!”两句,前一句表示推测语气,后一句表示反问语气,揭示了问题的实质。D前一句表示反问语气,后一句表示推测语气。2. 下列对原文内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. “千里马”比喻人才,“伯乐”寓指能发现和赏识人才的人。

B. “其真不知马也”抒发了作者强烈的愤慨和谴责之情。

C. 本文结构精巧,先从正面提出问题,再从反面展开讨论。

D. 造成千里马“欲与常马等不可得”的间接原因是:“食马者不知其能千里而食也”。D是直接原因。3. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文旨在论证伯乐的重要性:“世有伯乐,然后有千里马。”

B. 本文借千里马为喻对封建统治者“不知马”,埋没人才的行为作了有力的揭露。

C. 作者借千里马的不幸遭遇,曲折地表现自己怀才不遇之叹。

D. 本文的主要写作方法是托物寓意:告诉人们要懂得如何养好千里马。 D告诉统治者要懂得识别和重用人才。4. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文结构精巧,先从正面提出问题,再从反面展开讨论。

B. “食不饱,力不足,才美不外见”写出了千里马被埋没的原因,表明有才之士受到不公正待遇和不幸的处境,表现了作者强烈的不平和悲愤。

C. 作者认为世界上缺乏的是人才和发现人才的人。

D. 本文反映了当时社会不重视人才,不善于发现人才的社会现实。C缺乏发现人才的人。5. 下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 本文运用了比喻的形式,把千里马比喻成人才,把食马者比喻为愚妄浅薄、不识人才的统治者,生动地表现了作者的观点。

B. 文章从结构上看是先正后反,再层层深入,文章短而中心突出。

C. 全文围绕“不知马”这个中心,反复进行论述,使中心十分突出。

D. 这篇“说”带有寓言色彩,因此从写法上可以把它看作是一篇寓言故事。 D是散文或议论文。20. 唐雎不辱使命

(★★★★★未考,九年级下册)

秦王使( )人谓安陵君曰:“寡人欲以( )五百里之地易( )安陵,安陵君其( )许( )寡人!”安陵君曰:“大王加( )惠,以大易小,甚善;虽然,受地于( )先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使( )唐雎使( )于秦。派,派遣用交换表示祈使语气答应施予从派,派遣出使 秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错( )意也。

今吾以十倍之地,请广( )于君,而君逆( )寡人者,轻( )寡人与( )?”唐雎对曰:“否,非若是( )也。安陵君受地于先王而守之,虽( )千里不敢易也,岂直( )五百里哉?”同 “措”增广,扩充违背,不服从轻视,看不起同“欤”,吗这样即使只,仅仅 秦王怫然( )怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒( )跣( ),以头抢( )地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士

( )之怒也。夫

( )专诸之刺王僚也,愤怒的样子裸露赤脚碰,撞有胆识有才能的人用在句首,引出下文的内容彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯( )日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀( )怒未发,休祲

( )降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素( ),今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠( ),长跪( )而谢( )之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕穿过内心吉凶的征兆,这里偏指凶兆穿白色丧服屈服直身跪着道歉( )矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒( )以( )有先生也。”明白,懂得只,仅仅因为秦王派人对安陵君说:“我想要用方圆五百里的土地交换安陵国(的土地),安陵君一定要答应我!”安陵君说:“大王施予恩惠,用大的交换小的,很好;虽然如此,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!”秦王不高兴。安陵君因此派唐雎出使到秦国。

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君不听从我,为什么呢?况且秦国灭亡韩译文国和魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来,是因为我把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他却违背我的意愿,是轻视我吗?”唐雎回答说:“不,不是这样的。安陵君从先王那里接受了封地而守护它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地就可以交换的呢?” 秦王气势涵汹地发怒了,对唐睢说:“您也曾听说过天子发怒吗?”唐雎回答说:“我未曾听说过。”秦王说:“天子发怒,百万人横尸在地,血流千里。”唐雎说:“大王曾听说过平民发怒吗?”秦王说:“平民发怒,也不过是摘下帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。”唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有胆识有才能的人发怒。从前,专诸刺杀吴王僚时,彗星的尾巴扫过月亮;聂政刺杀韩傀时,白色的长虹穿日而过;要离刺杀庆忌时,苍鹰扑到宫殿上。这三个人都是出身平民的有胆识的人,心里的愤怒没发作出来,上天就降示征兆,(现在,专诸、聂政、要离)加上我,将变成四个人了。如果有胆识有才能的人要发怒,就要让两个人的尸体倒下,血流五步远,全国人民都要穿白色丧服,今天就是这样。”(于是)拔出宝剑站起来。 秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说:“先生请坐!何必要弄到这种(地步)!我(现在)明白了:韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只因为有先生啊。”文本摘要一、 解释词语:解释文中加点词语。

二、 翻译句子:把下列句子翻译成现代汉语。

1. 寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人! ___________________________________________

___________________________________________

2. 大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易! _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________我想要用方圆五百里的土地来交换安陵国(的土地),安陵君一定要答应我!大王施予恩惠,用大的交换小的,很好;虽然如此,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!3. 且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。 ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4. 安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉? ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________况且秦国灭亡韩国和魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来,是因为我把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。安陵君从先王那里接受了封地而守护它,即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地就可以交换的呢?5. 布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。 ___________________________________________

__________________________________________

6. 秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。” ___________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________平民发怒,也不过是摘下帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说:“先生请坐!何必要弄到这种(地步)!我(现在)明白了:韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,只因为有先生啊。”三、 综合选择

1. 下列对本文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A. 文中的唐雎和秦王处于一场尖锐的矛盾冲突当中,本文主要通过对话描写,鲜明地表现了他们各自的性格特点。

B. 唐雎的机智善辩告诉我们说话要看对象,讲究方式。

C. 本文最引人注目的是人物的对白,步步紧逼,针锋相对,扣人心弦。

D. 唐雎出使秦国之前,安陵国凭借五十里的土地幸存下来的原因是秦王敬重安陵君,所以不打安陵国的主意。D幸存下来的原因并非是秦王“敬重”。2. 下列对本文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A. 本文记叙了唐雎奉命出使秦国,与秦王针锋相对,不辱使命的故事。这个故事告诉我们:只要敢于斗争,善于斗争,即使是弱国,也是可以战胜强国的。

B. 本文第二、三、四段集中描写了唐雎和秦王斗争的场面,第三段中的“挺剑而起”,把这场斗争的高潮推向了顶峰。C. 本文的人物对白用得巧妙:用对白交代事情的缘由,用对白推进情节的发展,用对白展现斗争的情景,用对白刻画人物的性格。

D. 本文的成功之处在于多方面的进行对比,比如:“易”与“不易”的对立态度,水火不容的对立人物,秦王暴戾唐雎谦恭的对立策略,成败相易的对立结果。D“唐雎谦恭”有误。3. 下列对本文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A. 本文主要写了唐雎同秦王进行针锋相对斗争的过程,以及斗争的结局。

B. 本文第二自然段写唐雎坚决抵制秦王的骗局,断然拒绝“易地”,这是双方斗争的最高潮部分。

C. 本文主要通过绘声绘色的“对话”来塑造唐雎和秦王的形象,鲜明地表现了人物各自的性格特点。

D. 在这场尖锐的矛盾冲突中,秦王骄横狂暴、阴险狡诈,而唐雎表现得正气凛然、不畏强暴。B第二段并非“双方斗争的最高潮部分”,第三段才是文章的高潮部分。

同课章节目录