2020版中考冲刺初中课外文言文阅读与训练第IV级 模拟篇课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020版中考冲刺初中课外文言文阅读与训练第IV级 模拟篇课件(60张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 93.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-07 21:11:40 | ||

图片预览

文档简介

课件60张PPT。第五部分 能力发展第IV级 模拟篇一二三、 魏文侯卜相 魏文侯谓李克曰:“今所置非成则璜①,二子何如?”李对曰: “臣闻之,卑不谋尊,疏不谋戚。”文曰:“勿让。”李曰:“居视其所亲,富视其所与,达视其所举,穷视其所不为,贫视其所不取,五者足以定之矣,何待克哉!”文曰:“寡人之相定矣。”

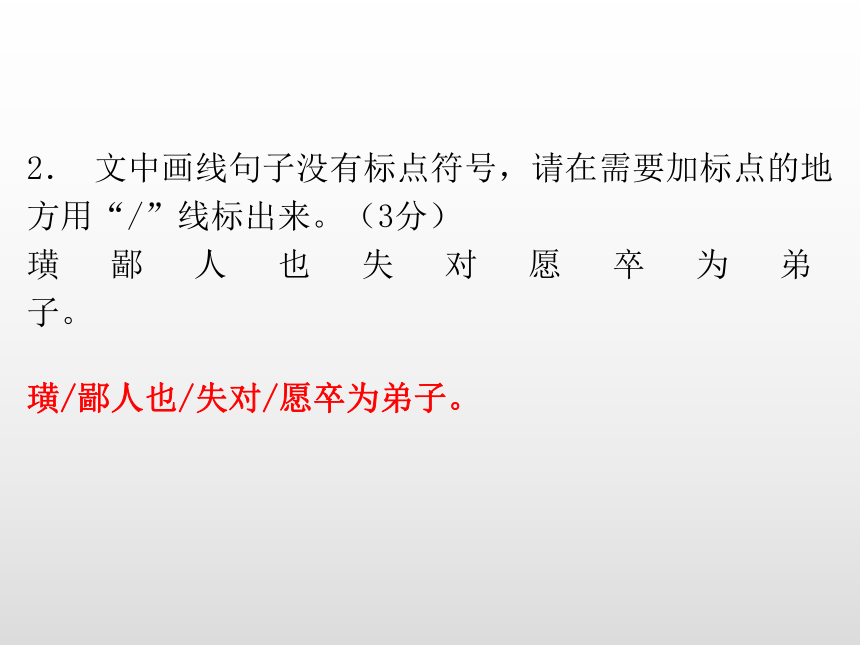

李过璜之家。璜曰:“今者闻君召先生而卜相,果谁为之?”李曰:“成为相矣。”璜忿然曰:“以耳目之所睹记,臣何负于成?西河之守,臣之所进也……中山以拔,无使守之,臣进先生。”李曰:“且子之言克于子之君者,岂将比周以求大官哉?……且子安得与成比乎?成以食禄千钟②,什九在外,什一在内,是以东得子夏、子方、干木。此三人,君皆师之。子所进五人,君皆臣之。子恶得与成比也?”璜逡巡再拜曰:“璜鄙人也失对愿卒为弟子。”

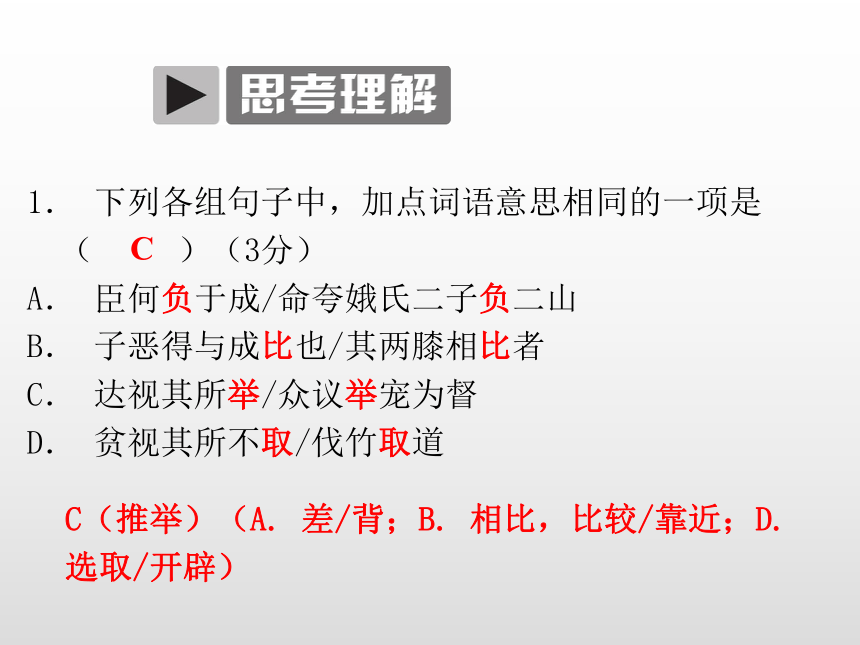

(节选自《史记·魏世家》有删改)①成:魏成子。璜:翟璜。②钟:量器,六斛四斗为一钟。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 臣何负于成/命夸娥氏二子负二山

B. 子恶得与成比也/其两膝相比者

C. 达视其所举/众议举宠为督

D. 贫视其所不取/伐竹取道CC(推举)(A. 差/背;B. 相比,比较/靠近;D. 选取/开辟)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”线标出来。(3分)

璜 鄙 人 也 失 对 愿 卒 为 弟 子。璜/鄙人也/失对/愿卒为弟子。3. 请简要概括魏文侯、李克、翟璜三个人的性格特点。(3分)魏文侯:牢记训诲,非常重视择相之事,并能听取李克的意见,虚心纳谏。

李克:不徇私情,以国家利益为重,忠诚为国荐举人才。

翟璜:自负好功,但能明白事理,善于反思,勇于改错。【参考译文】 魏文侯对李克说:“如今要安排宰相,不是魏成子就是翟璜,这两个人您看怎么样?” 李克回答说:“我听说,卑贱的人不替尊贵的人谋划,疏远的人不替亲近的人谋划。”文侯说:“先生面对此事就不要推辞了。”李克说:“平时看见他亲近哪些人,富裕时看他结交哪些人,显贵时看他推举哪些人,不得志时看他不做哪些事,贫苦时看他不要哪些东西,有这五条足能决定谁当宰相了,何需依靠我李克呢!”文侯说:“我的宰相已经决定了。”

【参考译文】 李克到翟璜家中拜访。翟璜说:“今天听说君主召见先生去选择宰相,结果是谁当宰相呢?”李克说:“魏成子当宰相了。”翟璜气得变了脸色,他说:“就凭耳目的所见所闻,我哪一点比魏成子差?西河的守将是我推荐的……中山攻灭后,派不出人去镇守,我推荐了先生。”李克说:“您向您的君主推荐我的目的,难道是为了结党营私来谋求做大官吗?【参考译文】……您怎么能跟魏成子相比呢?魏成子有千钟俸禄,十分之九用在外边,十分之一用在家里,因此从东方聘来了子夏、子方、干木。这三个人,君主把他们奉为老师。您所推荐的那五个人,君主都任他们为臣。您怎么能跟魏成子相比呢?”翟璜迟疑徘徊后拜了两拜说:“我翟璜是浅薄的人,说话很不得当,我愿终身做您的弟子。”一二四、 青年曾巩 曾巩①,字子固,建昌南丰人。生而警敏,年十二,试作《六论》,援笔而成,辞甚伟。甫冠②,名闻四方。欧阳修③见其文,奇之。巩性孝友,父亡,奉继母益至,抚四弟、九妹于委废单弱之中,宦学婚嫁,一出其力。为文章,上下驰骋,一时工作文词者,鲜能过也。少与王安石④游,安石声誉未振巩导之于欧阳修及安石得志遂与之异。神宗⑤尝问:“安石何如人?”对曰:“安石文学行义,不减扬雄⑥,以吝故不及。”帝曰:“安石轻富贵,何吝也?”曰:“臣所谓吝者,谓其勇于有为,吝于改过耳。”帝然之。①曾巩:字子固,北宋散文家,被誉为“唐宋八大家”之一。②甫:刚刚,才。冠:古代男子到成年(二十岁)举行的加冠礼。③欧阳修:号醉翁、六一居士,北宋文学家,“唐宋八大家”之一。④王安石:字介甫,号半山,北宋政治家、文学家、改革家。⑤神宗:皇帝宋神宗。⑥扬雄:字子云,西汉学者、辞赋家、语言学家。1. 解释加点词语在句子中的意思。(3分)

(1)欧阳修见其文,奇之 ( )

(2)宦学婚嫁,一出其力 ( )

(3)安石轻富贵 ( )认为……惊异全,全部轻视2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)安 石 声 誉 未 振 巩 导 之 于 欧 阳 修 及 安 石 得 志 遂 与 之 异。安石声誉未振/巩导之于欧阳修/及安石得志/遂与之异。3. 曾巩是“唐宋散文八大家”之一。选文记述了青少年时期的曾巩,文中的曾巩除了才华出众之外,还有哪些值得我们学习的品质?试作简要分析。(3分)

示例:(1)孝顺父母、关爱弟妹(巩性孝友):在他父亲去世以后,继续侍奉继母,并把弟弟妹妹抚养成人;(2)乐于举贤荐才:向欧阳修举荐王安石;(3)实事求是,诚恳待人:如实回答神宗的提问,实事求是地评价王安石。【参考译文】 曾巩,字子固,建昌南丰人。他从小就机智敏锐,十二岁时,曾尝试写作《六论》,提笔立成,文辞很有气魄。到了二十岁,名声已传播到四方。欧阳修看到他的文章,感到十分惊异。曾巩品性孝顺父母,与兄弟友爱,父亲去世后,他侍奉继母更加无微不至,在家境衰败,无所依靠的情况下,抚育四个弟弟、九个妹妹,他们的读书、出仕和婚嫁,全都由他出力操办。曾巩写文章,涉猎广泛,气势很盛,当时擅长写文章的人,很少有能超过他的。【参考译文】年轻时与王安石交往,王安石当时声誉不大,曾巩将他引荐给欧阳修。王安石得志后,曾巩对他有了不同的看法。神宗曾经问曾巩:“王安石是怎样的人?”曾巩回答说:“王安石的文章学问和行为道义,不在扬雄之下,但因为他吝啬的缘故所以比不上扬雄。”皇上说:“王安石对富贵看得很轻,怎么说他吝啬呢?”曾巩说:“我所说的吝啬,是说他勇于作为,但吝啬于改正自己的过错啊。”神宗认为他说得对。一二五、 君实小传 司马光字君实,陕州夏县人也。光生七岁,凛然①如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大指②。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

光孝友忠信恭俭正直居处有法动作有礼。在洛时,每往夏县展墓③,必过其兄旦,旦年将八十,奉之如严父,保之如婴儿。自少至老,语未尝妄。自言:“吾无过人者,但平生所为,未尝有不可对人言者耳。”诚心自然,天下敬信,陕、洛间皆化④其德,有不善,曰:“君实得无知之乎?”

(节选自《宋史·司马光传》)①凛然:严肃的样子。②指:意图。③展墓:扫墓。④化:教化,感化。1. 下列各组句子中加点词的意思不同的一组是

( )(3分)

A. 自是手不释书/有卖油翁释担而立

B. 奉之如严父/今为妻妾之奉而为之

C. 必过其兄旦/吾无过人者

D. 天下敬信/ 愿陛下亲之信之C C(拜访,探望/超过)(A.放下;B.侍奉;D.相信,信任)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)光 孝 友 忠 信 恭 俭 正 直 居 处 有 法 动 作 有 礼。光孝友忠信/恭俭正直/居处有法/动作有礼。3. 司马光是个什么样的人?请挑选文中句子回答。(3分)(1)手不释书,至不知饥渴寒暑。

(2)孝友忠信,恭俭正直,居处有法,动作有礼。【参考译文】 司马光,字君实,是陕州夏县人。司马光七岁的时候,严肃如同成年人,听别人讲《左氏春秋》,他特别喜爱,回家后将所听到的讲给家人,竟能说出其中的大意。此后,他整天手不释卷,常常不知道饥饿、口渴和寒暑季节变化。

司马光孝顺父母、友爱兄弟、忠于君王、取信于人,又恭敬、节俭、正直,他做的每一件事都有法度,每一言行每一举动都符合礼节。在洛阳时,他每次到夏县去扫墓,一定要去探望他的哥哥司马旦。【参考译文】司马旦年近八十,司马光侍奉他仍像严父一样,保护他像抚育婴儿一样。从小到大到老,他说话从来没有随便说过一句。他自己说:“我没有什么超过别人的地方,只是我一生的所作所为,从来没有不可告人的。”他的诚心是出自天性,天下的人都敬重他,相信他,陕西、洛阳一带的人们都以他为榜样,与他对照,学习他的好品德。如果人们做了不好的事,就说:“司马光莫非不知道吗?”一二六、 灵公禁服 灵公①好妇人而丈夫饰②者。国人尽服之。公使吏禁之曰:“女子而男子饰者,裂其衣裳,断其带。”裂衣断带,相望而不止。晏子见,公问曰:“寡人使吏禁女子而男子饰者裂断其衣带相望而不止者何也?”晏子对曰:“君使服之于内,而禁之于外,犹悬牛首于门,而卖马肉于内也。公何以不使内勿服,则外莫敢为也。”公曰:“善。”使内勿服,不逾月,而国人莫之服。

①灵公:指卫灵公。②丈夫饰:穿男子服装。1. 下列各组句中加点的词意思完全相同的一项是

( )(3分)

A. 晏子见,公问曰/见往事耳

B. 君使服之于内/朝服衣冠

C. 国人尽服之/林尽水源

D. 公曰:“善”/陈康肃公善射B B(穿)(A. 拜见/了解;C. 全,都/穷尽;D. 好/擅长)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

寡 人 使 吏 禁 女 子 而 男 子

饰 者 裂 断 其 衣 带 相 望 而

不 止 者 何 也? 寡人使吏禁女子而男子饰者/裂断其衣带/相望而不止者/何也?3. 灵公有禁不止的原因是什么?这给我们什么启示?(3分)原因:向外宣布禁止(令),而自己不带头禁止,庶民自然继续效仿,渐成风气。启示:(1)正人先正己,上行下效,任何事情都应当以身作则;(2)要想纠正某种不正之风,领导的以身作则比规定更有效。(谈一点即可)【参考译文】 灵公喜欢妇女穿扮男人服饰,全国(女)人全都穿男人服装。灵公派官吏禁止她们,(并且)指出:“穿扮男人服饰的女子,撕破她的衣服,扯断她的衣带。”(虽然人们都)看见有人被撕破衣服,扯断衣带但还是不能禁止。晏子进见时,灵公问道:“我派出官吏禁止女子穿扮男人服饰,撕破她们的衣服,扯断她们的衣带,都亲眼看见还是止不住。为什么啊?”【参考译文】晏子回答说:“您让宫内(妇女)穿扮男人服饰,却在宫外禁止它,就如同在门口挂牛头却在里面卖马肉,您为什么不让宫内(女人)不穿扮(男人服饰),那么外面也就没有人敢穿了。”灵公说:“好。”令宫内女人不再穿扮男人服饰,不到一个月,全国就没有女人穿扮男人服饰了。一二七、 太宗论政 贞观二年,太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本人以衣食为本凡营衣食以不失时为本。夫不失时者,在人君简静①乃可致耳。若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

(太宗)又谓曰:“汝②知舟乎?”对曰:“不知。”曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。尔方为人主,可不畏惧!”见其休于曲木之下,又谓曰:“汝知此树乎?”对曰:“不知。”曰:“此木虽曲,得绳③则正。为人君,虽无道,受谏则圣。”

——《贞观政要》(有改编)①简静:施政不繁苛。②汝:指太子李治。③绳:木工用的墨线。1. 下列各组句中加点的词意思相同的一项是( )(3分)

A. 在人君简静乃可致耳/无从致书以观

B. 土木不息,可得乎/鸢飞戾天者,望峰息心

C. 舟所以比人君/此先汉所以兴隆也

D. 为人君,虽无道/咨诹善道D D(道理,策略,方略)(A. 做到/得到;B. 休息,歇息/平息;C. 用来/……的原因 )2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)国 以 人 为 本 人 以 衣 食 为 本 凡 营 衣 食 以 不 失 时 为 本。国以人为本/人以衣食为本/凡营衣食/以不失时为本。3. 依据选文,分析唐太宗的治国理念。(3分)

(1)以人为本:国以人为本,人以衣食为本。水能载舟,亦能覆舟。

(2)和平发展,休养生息:若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?

(3)善于纳谏(倾听民意):为人君,虽无道,受谏则圣。

(4)政事简静(施政不繁苛):夫不失时者,在人君简静乃可致耳。【参考译文】 贞观二年,唐太宗对侍从的大臣们说:“任何事情都必须掌握根本。国家以人民为根本,人民以衣食为根本,任何经营农桑衣食,以不失时机为根本。要不失时机,只有君主不生事劳民才能做到。假若连年打仗,营建不停,而又想不占用农时,能办得到吗?”

(太宗)又问他(太子):“你知道船是怎样运行的吗?”太子回答说:“不知道。”太宗说:“船好比君主,水好比是百姓,水能浮载船,也能推翻船。你不久将做君主了,怎能不畏惧!”【参考译文】看到他在弯曲的树下休息,又问他:“你知道弯曲的树(如何能正直)吗?”太子回答说:“不知道。”太宗说:“这树虽然弯曲,打上墨线就可以正直成材。做君主的虽然有时做出一些荒唐的事,但是虚心接受谏诤就可以圣明。”一二八、 允则镇州① 李允则守雄州。北门外民居极多,城中地窄,欲展北城,而以辽人通好②,恐其生事。门外旧有东岳行宫,允则以银为大香炉,陈于庙中,故不设备。一日,银炉为盗所攘③,乃大出募赏,所在张榜,捕贼甚息。久之不获遂声言庙中屡遭寇课夫④筑墙围之其实展北城也。不逾旬而就,虏人亦不怪之。则今雄州北关城是也。

大都军中诈谋,未必皆奇策,但当时偶能欺敌,而成奇功。时人有语云:“用得着, 敌人休;用不着,自家羞。”斯言诚然。①州:即雄州,今河北雄县。②以辽人通好:当时雄州接近北方边境,北临辽国,其时宋与辽交好,边境无事。③攘:窃取。④课夫:征集民工。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 故不设备/前人之述备矣

B. 银炉为盗所攘/此人一一为具言所闻

C. 不逾旬而就/蒙乃始就学

D. 斯言诚然/臣诚知不如徐公美D D(确实)(A. 防备/完备;B. 被/对; C. 完成/从事)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)久 之 不 获 遂 声 言 庙 中 屡 遭 寇 课 夫 筑 墙 围 之 其 实 展 北 城 也。久之不获/遂声言庙中屡遭寇/课夫筑墙围之/其实展北城也。3. 文中说李允则“成奇功”,这里的“奇功”指的是什么?为什么他能成此“奇功”?(3分)奇功是指李允则通过欺骗辽人而实现了“展北城”的目的。

他用庙中屡遭寇要防盗贼为借口,而借此在城外筑墙围之,从而扩展了北城。【参考译文】 李允则镇守雄州时,北门外居民住宅非常多,城里地面狭窄,他想向北扩展城墙,却因为与辽国发展友好关系,而担心辽人生出事来。北门外原来有一座东岳行宫庙,李允则用银子做成一个大香炉,(把银香炉)摆放在庙里,故意不设置防备。有一天,银香炉被盗贼偷走,他就高价悬赏,四处张榜,捉拿盗贼很紧迫。过了很久也没有抓到盗贼,(他)就放出口风说庙里多次遭到偷抢,征集民工修筑一道城墙把庙围起来,其实是扩展北边的城墙,不到十天城墙修筑完成,辽国人也不感到奇怪。这就是现在雄州的北关城。

【参考译文】 大体上说来,军事上的机谋,未必都是奇妙的策略,只要当时偶尔能够骗过敌人,就能成为奇功。当时的人有这样的说法:“(计谋)用得着,敌人失败;(计谋)用不着,自己蒙羞。”这话说得确实是对的。一二九、 朱熹诫子 盖汝好学,在家足可读书作文,讲明义理①,不待远离膝下②,千里从师。汝既不能如此,即是自不好学,已无可望之理。然今遣汝者,恐你在家汩③于俗务,不得专意。又父子之间,不欲昼夜督责。及无朋友闻见④,故令汝一行。汝若到彼能奋然勇为力改故习一味勤谨则吾犹可望。不然,则徒劳费。只与在家一般,他日归来,又只是伎俩⑤人物,不知汝将何面目,归见父母亲戚乡党⑥故旧耶?

念之!念之!“夙兴夜寐,无忝⑦尔所生!”在此一行,千万努力。

(选自《朱子大全》)①义理:指讲求经义、探究名理的学问。②膝下:借指父母。③汩(ɡǔ):搅乱,扰乱。④闻见:这里指相互探讨,增长见识。⑤伎俩:原指不正当的手段,这里是不务正业的意思。⑥乡党:乡里、家乡的人。⑦无忝(tiǎn):不要辱没。忝,辱。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 盖汝好学/盖大苏泛赤壁云

B. 千里从师/可以为师矣

C. 即是自不好学/是故谋闭而不兴

D. 然今遣汝者/然后知生于忧患BB(老师)(A. 如果/表示推测的句首语气词;C. 表肯定判断,是/指示代词,这;D. 表转折,但是/这样)2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)汝 若 到 彼 能 奋 然 勇 为 力 改 故 习 一 味 勤 谨 则 吾 犹 可 望。汝若到彼/能奋然勇为/力改故习/一味勤谨/则吾犹可望。3. 用自己的话说说朱熹让儿子离家千里从师的原因。(3分)①担心儿子在家里被俗务缠身,不能专心读书;②不希望日夜督促责备儿子,影响父子关系;

③担心儿子在家里没有朋友一起探讨,增长见识。【参考译文】 如果你努力学习,在家里也完全可以读书写文章,弄明白言论或文章的内容和道理,用不着远离父母,千里迢迢地去跟从老师学习。你既然不能这样,就是自己不好学,也不能指望你懂得这个道理。但是现在让你出外从师的原因,是担心你在家里为俗务所缠身,不能专心读书学习。同时,父子之间,我也不希望日夜督促责备你。再者,在家里也没有朋友和你一起探讨,增长见识,所以要让你出去走一走。【参考译文】如果你到了老师那里,能够奋发图强,有所作为,努力改掉旧的习气,始终勤勉谨慎,那么我对你还是抱有希望的。不这样的话,就白费精力。如果和在家里一样,哪一天回来,又只是不务正业的人,不知道你还有什么脸面再回来见父母亲戚和乡里老朋友呢?

可要好好地想一想啊!想一想啊!“早起晚睡,不辱没你这一生!”这一次离家从师,千万要努力。一三○、 公遂御马 沈宣词尝为丽水令,自言家大梁①时,厩常列骏马数十,而意常不足。咸通六年,客有马求售,洁白而毛鬣类朱,甚异之,酬以五十万,客许而直未及给,遽为将校王公遂所买。他日,谒公遂,问向时马,公遂曰:“竟未尝乘。”因引出至则奋眄②殆不可跨公遂怒捶之,又仆,度终不可禁。翌日,令诸子乘之,亦如是;诸仆乘,亦如是。因求前所直售宣词,宣词得之,复如是。会魏帅李公蔚市贡马③,前后至者皆不可。公阅马,一阅遂售之。后入飞龙④,上最爱宠,为当时名马。

(选自《唐语林》)①大梁:今河南开封,古时称大梁。②奋眄:举头斜视,不驯服的样子。③贡马:向皇帝进贡的马。④飞龙:指皇家。1. 下列各组句子中,加点词语的解释相同的一组是

( )(3分)

A. 而意常不足/不足为外人道也

B. 度终不可禁/揆情度理

C. 令诸子乘之,亦如是 /不知天上宫阙,今夕是何年

D. 会魏帅李公蔚市贡马/能谤讥于市朝BB(猜测)(A.足够/值得;C.这样/判断动词,是;D.买/与“朝”连用,指公共场合)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

因 引 出 至 则 奋 眄 殆 不 可 跨 公 遂 怒 捶 之。因引出/至则奋眄/殆不可跨/公遂怒捶之。3. 韩愈的《马说》深刻阐述了千里马被埋没的原因:“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣知而不能通其意。”联系《马说》,结合文本,简述王公遂不能让所买之马成为“名马”的原因。(3分)韩愈的《马说》告诫世人,要发掘良马的潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何饲养和驾驭。但王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒捶之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马的潜能,使其成为名马。【参考译文】 沈宣词曾经当过丽水县令,自己说家住大梁(河南开封)时,马厩里经常排列着几十匹骏马,但自己认为这还不够。咸通六年,有个客人有一匹马要卖,马很干净,毛色纯白,但鬃毛有点像红色,沈宣词认为这十分奇异,答应给50万文钱,客人答应了但沈宣词钱还没有给,马就被将校(军官)王公遂买下了。另一天,沈宣词拜会王公遂问过去的那匹马,王公遂说:“我竟然还没有骑过呢。”于是(命人)将马牵出, 沈宣词和王公遂二人到马前面时,这匹马举头斜视,大概不能跨骑。【参考译文】王公遂愤怒地捶打马匹,又让马去驾车,猜测肯定禁受不了。第二天,让几个儿子去骑这匹马,情况和昨天一样,让家仆去骑,也是一样。于是将马以原来的价格卖给了沈宣词,沈宣词得到这匹马,情况还是一样。当时正值魏帅李公蔚买上贡的马,前前后后来的马都不行。(后来)李公蔚观看这匹马,一看就买下来了。后来这匹马进入飞龙马厩,皇上最宠爱它,它成为了当时的名马。

李过璜之家。璜曰:“今者闻君召先生而卜相,果谁为之?”李曰:“成为相矣。”璜忿然曰:“以耳目之所睹记,臣何负于成?西河之守,臣之所进也……中山以拔,无使守之,臣进先生。”李曰:“且子之言克于子之君者,岂将比周以求大官哉?……且子安得与成比乎?成以食禄千钟②,什九在外,什一在内,是以东得子夏、子方、干木。此三人,君皆师之。子所进五人,君皆臣之。子恶得与成比也?”璜逡巡再拜曰:“璜鄙人也失对愿卒为弟子。”

(节选自《史记·魏世家》有删改)①成:魏成子。璜:翟璜。②钟:量器,六斛四斗为一钟。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 臣何负于成/命夸娥氏二子负二山

B. 子恶得与成比也/其两膝相比者

C. 达视其所举/众议举宠为督

D. 贫视其所不取/伐竹取道CC(推举)(A. 差/背;B. 相比,比较/靠近;D. 选取/开辟)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”线标出来。(3分)

璜 鄙 人 也 失 对 愿 卒 为 弟 子。璜/鄙人也/失对/愿卒为弟子。3. 请简要概括魏文侯、李克、翟璜三个人的性格特点。(3分)魏文侯:牢记训诲,非常重视择相之事,并能听取李克的意见,虚心纳谏。

李克:不徇私情,以国家利益为重,忠诚为国荐举人才。

翟璜:自负好功,但能明白事理,善于反思,勇于改错。【参考译文】 魏文侯对李克说:“如今要安排宰相,不是魏成子就是翟璜,这两个人您看怎么样?” 李克回答说:“我听说,卑贱的人不替尊贵的人谋划,疏远的人不替亲近的人谋划。”文侯说:“先生面对此事就不要推辞了。”李克说:“平时看见他亲近哪些人,富裕时看他结交哪些人,显贵时看他推举哪些人,不得志时看他不做哪些事,贫苦时看他不要哪些东西,有这五条足能决定谁当宰相了,何需依靠我李克呢!”文侯说:“我的宰相已经决定了。”

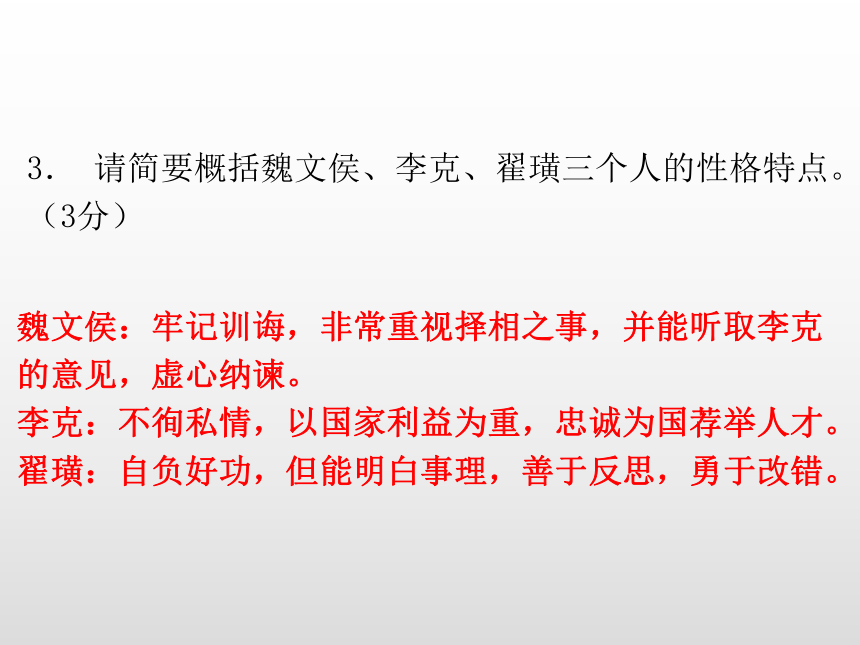

【参考译文】 李克到翟璜家中拜访。翟璜说:“今天听说君主召见先生去选择宰相,结果是谁当宰相呢?”李克说:“魏成子当宰相了。”翟璜气得变了脸色,他说:“就凭耳目的所见所闻,我哪一点比魏成子差?西河的守将是我推荐的……中山攻灭后,派不出人去镇守,我推荐了先生。”李克说:“您向您的君主推荐我的目的,难道是为了结党营私来谋求做大官吗?【参考译文】……您怎么能跟魏成子相比呢?魏成子有千钟俸禄,十分之九用在外边,十分之一用在家里,因此从东方聘来了子夏、子方、干木。这三个人,君主把他们奉为老师。您所推荐的那五个人,君主都任他们为臣。您怎么能跟魏成子相比呢?”翟璜迟疑徘徊后拜了两拜说:“我翟璜是浅薄的人,说话很不得当,我愿终身做您的弟子。”一二四、 青年曾巩 曾巩①,字子固,建昌南丰人。生而警敏,年十二,试作《六论》,援笔而成,辞甚伟。甫冠②,名闻四方。欧阳修③见其文,奇之。巩性孝友,父亡,奉继母益至,抚四弟、九妹于委废单弱之中,宦学婚嫁,一出其力。为文章,上下驰骋,一时工作文词者,鲜能过也。少与王安石④游,安石声誉未振巩导之于欧阳修及安石得志遂与之异。神宗⑤尝问:“安石何如人?”对曰:“安石文学行义,不减扬雄⑥,以吝故不及。”帝曰:“安石轻富贵,何吝也?”曰:“臣所谓吝者,谓其勇于有为,吝于改过耳。”帝然之。①曾巩:字子固,北宋散文家,被誉为“唐宋八大家”之一。②甫:刚刚,才。冠:古代男子到成年(二十岁)举行的加冠礼。③欧阳修:号醉翁、六一居士,北宋文学家,“唐宋八大家”之一。④王安石:字介甫,号半山,北宋政治家、文学家、改革家。⑤神宗:皇帝宋神宗。⑥扬雄:字子云,西汉学者、辞赋家、语言学家。1. 解释加点词语在句子中的意思。(3分)

(1)欧阳修见其文,奇之 ( )

(2)宦学婚嫁,一出其力 ( )

(3)安石轻富贵 ( )认为……惊异全,全部轻视2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)安 石 声 誉 未 振 巩 导 之 于 欧 阳 修 及 安 石 得 志 遂 与 之 异。安石声誉未振/巩导之于欧阳修/及安石得志/遂与之异。3. 曾巩是“唐宋散文八大家”之一。选文记述了青少年时期的曾巩,文中的曾巩除了才华出众之外,还有哪些值得我们学习的品质?试作简要分析。(3分)

示例:(1)孝顺父母、关爱弟妹(巩性孝友):在他父亲去世以后,继续侍奉继母,并把弟弟妹妹抚养成人;(2)乐于举贤荐才:向欧阳修举荐王安石;(3)实事求是,诚恳待人:如实回答神宗的提问,实事求是地评价王安石。【参考译文】 曾巩,字子固,建昌南丰人。他从小就机智敏锐,十二岁时,曾尝试写作《六论》,提笔立成,文辞很有气魄。到了二十岁,名声已传播到四方。欧阳修看到他的文章,感到十分惊异。曾巩品性孝顺父母,与兄弟友爱,父亲去世后,他侍奉继母更加无微不至,在家境衰败,无所依靠的情况下,抚育四个弟弟、九个妹妹,他们的读书、出仕和婚嫁,全都由他出力操办。曾巩写文章,涉猎广泛,气势很盛,当时擅长写文章的人,很少有能超过他的。【参考译文】年轻时与王安石交往,王安石当时声誉不大,曾巩将他引荐给欧阳修。王安石得志后,曾巩对他有了不同的看法。神宗曾经问曾巩:“王安石是怎样的人?”曾巩回答说:“王安石的文章学问和行为道义,不在扬雄之下,但因为他吝啬的缘故所以比不上扬雄。”皇上说:“王安石对富贵看得很轻,怎么说他吝啬呢?”曾巩说:“我所说的吝啬,是说他勇于作为,但吝啬于改正自己的过错啊。”神宗认为他说得对。一二五、 君实小传 司马光字君实,陕州夏县人也。光生七岁,凛然①如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大指②。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

光孝友忠信恭俭正直居处有法动作有礼。在洛时,每往夏县展墓③,必过其兄旦,旦年将八十,奉之如严父,保之如婴儿。自少至老,语未尝妄。自言:“吾无过人者,但平生所为,未尝有不可对人言者耳。”诚心自然,天下敬信,陕、洛间皆化④其德,有不善,曰:“君实得无知之乎?”

(节选自《宋史·司马光传》)①凛然:严肃的样子。②指:意图。③展墓:扫墓。④化:教化,感化。1. 下列各组句子中加点词的意思不同的一组是

( )(3分)

A. 自是手不释书/有卖油翁释担而立

B. 奉之如严父/今为妻妾之奉而为之

C. 必过其兄旦/吾无过人者

D. 天下敬信/ 愿陛下亲之信之C C(拜访,探望/超过)(A.放下;B.侍奉;D.相信,信任)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)光 孝 友 忠 信 恭 俭 正 直 居 处 有 法 动 作 有 礼。光孝友忠信/恭俭正直/居处有法/动作有礼。3. 司马光是个什么样的人?请挑选文中句子回答。(3分)(1)手不释书,至不知饥渴寒暑。

(2)孝友忠信,恭俭正直,居处有法,动作有礼。【参考译文】 司马光,字君实,是陕州夏县人。司马光七岁的时候,严肃如同成年人,听别人讲《左氏春秋》,他特别喜爱,回家后将所听到的讲给家人,竟能说出其中的大意。此后,他整天手不释卷,常常不知道饥饿、口渴和寒暑季节变化。

司马光孝顺父母、友爱兄弟、忠于君王、取信于人,又恭敬、节俭、正直,他做的每一件事都有法度,每一言行每一举动都符合礼节。在洛阳时,他每次到夏县去扫墓,一定要去探望他的哥哥司马旦。【参考译文】司马旦年近八十,司马光侍奉他仍像严父一样,保护他像抚育婴儿一样。从小到大到老,他说话从来没有随便说过一句。他自己说:“我没有什么超过别人的地方,只是我一生的所作所为,从来没有不可告人的。”他的诚心是出自天性,天下的人都敬重他,相信他,陕西、洛阳一带的人们都以他为榜样,与他对照,学习他的好品德。如果人们做了不好的事,就说:“司马光莫非不知道吗?”一二六、 灵公禁服 灵公①好妇人而丈夫饰②者。国人尽服之。公使吏禁之曰:“女子而男子饰者,裂其衣裳,断其带。”裂衣断带,相望而不止。晏子见,公问曰:“寡人使吏禁女子而男子饰者裂断其衣带相望而不止者何也?”晏子对曰:“君使服之于内,而禁之于外,犹悬牛首于门,而卖马肉于内也。公何以不使内勿服,则外莫敢为也。”公曰:“善。”使内勿服,不逾月,而国人莫之服。

①灵公:指卫灵公。②丈夫饰:穿男子服装。1. 下列各组句中加点的词意思完全相同的一项是

( )(3分)

A. 晏子见,公问曰/见往事耳

B. 君使服之于内/朝服衣冠

C. 国人尽服之/林尽水源

D. 公曰:“善”/陈康肃公善射B B(穿)(A. 拜见/了解;C. 全,都/穷尽;D. 好/擅长)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

寡 人 使 吏 禁 女 子 而 男 子

饰 者 裂 断 其 衣 带 相 望 而

不 止 者 何 也? 寡人使吏禁女子而男子饰者/裂断其衣带/相望而不止者/何也?3. 灵公有禁不止的原因是什么?这给我们什么启示?(3分)原因:向外宣布禁止(令),而自己不带头禁止,庶民自然继续效仿,渐成风气。启示:(1)正人先正己,上行下效,任何事情都应当以身作则;(2)要想纠正某种不正之风,领导的以身作则比规定更有效。(谈一点即可)【参考译文】 灵公喜欢妇女穿扮男人服饰,全国(女)人全都穿男人服装。灵公派官吏禁止她们,(并且)指出:“穿扮男人服饰的女子,撕破她的衣服,扯断她的衣带。”(虽然人们都)看见有人被撕破衣服,扯断衣带但还是不能禁止。晏子进见时,灵公问道:“我派出官吏禁止女子穿扮男人服饰,撕破她们的衣服,扯断她们的衣带,都亲眼看见还是止不住。为什么啊?”【参考译文】晏子回答说:“您让宫内(妇女)穿扮男人服饰,却在宫外禁止它,就如同在门口挂牛头却在里面卖马肉,您为什么不让宫内(女人)不穿扮(男人服饰),那么外面也就没有人敢穿了。”灵公说:“好。”令宫内女人不再穿扮男人服饰,不到一个月,全国就没有女人穿扮男人服饰了。一二七、 太宗论政 贞观二年,太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本人以衣食为本凡营衣食以不失时为本。夫不失时者,在人君简静①乃可致耳。若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

(太宗)又谓曰:“汝②知舟乎?”对曰:“不知。”曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。尔方为人主,可不畏惧!”见其休于曲木之下,又谓曰:“汝知此树乎?”对曰:“不知。”曰:“此木虽曲,得绳③则正。为人君,虽无道,受谏则圣。”

——《贞观政要》(有改编)①简静:施政不繁苛。②汝:指太子李治。③绳:木工用的墨线。1. 下列各组句中加点的词意思相同的一项是( )(3分)

A. 在人君简静乃可致耳/无从致书以观

B. 土木不息,可得乎/鸢飞戾天者,望峰息心

C. 舟所以比人君/此先汉所以兴隆也

D. 为人君,虽无道/咨诹善道D D(道理,策略,方略)(A. 做到/得到;B. 休息,歇息/平息;C. 用来/……的原因 )2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)国 以 人 为 本 人 以 衣 食 为 本 凡 营 衣 食 以 不 失 时 为 本。国以人为本/人以衣食为本/凡营衣食/以不失时为本。3. 依据选文,分析唐太宗的治国理念。(3分)

(1)以人为本:国以人为本,人以衣食为本。水能载舟,亦能覆舟。

(2)和平发展,休养生息:若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?

(3)善于纳谏(倾听民意):为人君,虽无道,受谏则圣。

(4)政事简静(施政不繁苛):夫不失时者,在人君简静乃可致耳。【参考译文】 贞观二年,唐太宗对侍从的大臣们说:“任何事情都必须掌握根本。国家以人民为根本,人民以衣食为根本,任何经营农桑衣食,以不失时机为根本。要不失时机,只有君主不生事劳民才能做到。假若连年打仗,营建不停,而又想不占用农时,能办得到吗?”

(太宗)又问他(太子):“你知道船是怎样运行的吗?”太子回答说:“不知道。”太宗说:“船好比君主,水好比是百姓,水能浮载船,也能推翻船。你不久将做君主了,怎能不畏惧!”【参考译文】看到他在弯曲的树下休息,又问他:“你知道弯曲的树(如何能正直)吗?”太子回答说:“不知道。”太宗说:“这树虽然弯曲,打上墨线就可以正直成材。做君主的虽然有时做出一些荒唐的事,但是虚心接受谏诤就可以圣明。”一二八、 允则镇州① 李允则守雄州。北门外民居极多,城中地窄,欲展北城,而以辽人通好②,恐其生事。门外旧有东岳行宫,允则以银为大香炉,陈于庙中,故不设备。一日,银炉为盗所攘③,乃大出募赏,所在张榜,捕贼甚息。久之不获遂声言庙中屡遭寇课夫④筑墙围之其实展北城也。不逾旬而就,虏人亦不怪之。则今雄州北关城是也。

大都军中诈谋,未必皆奇策,但当时偶能欺敌,而成奇功。时人有语云:“用得着, 敌人休;用不着,自家羞。”斯言诚然。①州:即雄州,今河北雄县。②以辽人通好:当时雄州接近北方边境,北临辽国,其时宋与辽交好,边境无事。③攘:窃取。④课夫:征集民工。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 故不设备/前人之述备矣

B. 银炉为盗所攘/此人一一为具言所闻

C. 不逾旬而就/蒙乃始就学

D. 斯言诚然/臣诚知不如徐公美D D(确实)(A. 防备/完备;B. 被/对; C. 完成/从事)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)久 之 不 获 遂 声 言 庙 中 屡 遭 寇 课 夫 筑 墙 围 之 其 实 展 北 城 也。久之不获/遂声言庙中屡遭寇/课夫筑墙围之/其实展北城也。3. 文中说李允则“成奇功”,这里的“奇功”指的是什么?为什么他能成此“奇功”?(3分)奇功是指李允则通过欺骗辽人而实现了“展北城”的目的。

他用庙中屡遭寇要防盗贼为借口,而借此在城外筑墙围之,从而扩展了北城。【参考译文】 李允则镇守雄州时,北门外居民住宅非常多,城里地面狭窄,他想向北扩展城墙,却因为与辽国发展友好关系,而担心辽人生出事来。北门外原来有一座东岳行宫庙,李允则用银子做成一个大香炉,(把银香炉)摆放在庙里,故意不设置防备。有一天,银香炉被盗贼偷走,他就高价悬赏,四处张榜,捉拿盗贼很紧迫。过了很久也没有抓到盗贼,(他)就放出口风说庙里多次遭到偷抢,征集民工修筑一道城墙把庙围起来,其实是扩展北边的城墙,不到十天城墙修筑完成,辽国人也不感到奇怪。这就是现在雄州的北关城。

【参考译文】 大体上说来,军事上的机谋,未必都是奇妙的策略,只要当时偶尔能够骗过敌人,就能成为奇功。当时的人有这样的说法:“(计谋)用得着,敌人失败;(计谋)用不着,自己蒙羞。”这话说得确实是对的。一二九、 朱熹诫子 盖汝好学,在家足可读书作文,讲明义理①,不待远离膝下②,千里从师。汝既不能如此,即是自不好学,已无可望之理。然今遣汝者,恐你在家汩③于俗务,不得专意。又父子之间,不欲昼夜督责。及无朋友闻见④,故令汝一行。汝若到彼能奋然勇为力改故习一味勤谨则吾犹可望。不然,则徒劳费。只与在家一般,他日归来,又只是伎俩⑤人物,不知汝将何面目,归见父母亲戚乡党⑥故旧耶?

念之!念之!“夙兴夜寐,无忝⑦尔所生!”在此一行,千万努力。

(选自《朱子大全》)①义理:指讲求经义、探究名理的学问。②膝下:借指父母。③汩(ɡǔ):搅乱,扰乱。④闻见:这里指相互探讨,增长见识。⑤伎俩:原指不正当的手段,这里是不务正业的意思。⑥乡党:乡里、家乡的人。⑦无忝(tiǎn):不要辱没。忝,辱。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 盖汝好学/盖大苏泛赤壁云

B. 千里从师/可以为师矣

C. 即是自不好学/是故谋闭而不兴

D. 然今遣汝者/然后知生于忧患BB(老师)(A. 如果/表示推测的句首语气词;C. 表肯定判断,是/指示代词,这;D. 表转折,但是/这样)2. 请用“/”给文中画线的句子断句。(3分)汝 若 到 彼 能 奋 然 勇 为 力 改 故 习 一 味 勤 谨 则 吾 犹 可 望。汝若到彼/能奋然勇为/力改故习/一味勤谨/则吾犹可望。3. 用自己的话说说朱熹让儿子离家千里从师的原因。(3分)①担心儿子在家里被俗务缠身,不能专心读书;②不希望日夜督促责备儿子,影响父子关系;

③担心儿子在家里没有朋友一起探讨,增长见识。【参考译文】 如果你努力学习,在家里也完全可以读书写文章,弄明白言论或文章的内容和道理,用不着远离父母,千里迢迢地去跟从老师学习。你既然不能这样,就是自己不好学,也不能指望你懂得这个道理。但是现在让你出外从师的原因,是担心你在家里为俗务所缠身,不能专心读书学习。同时,父子之间,我也不希望日夜督促责备你。再者,在家里也没有朋友和你一起探讨,增长见识,所以要让你出去走一走。【参考译文】如果你到了老师那里,能够奋发图强,有所作为,努力改掉旧的习气,始终勤勉谨慎,那么我对你还是抱有希望的。不这样的话,就白费精力。如果和在家里一样,哪一天回来,又只是不务正业的人,不知道你还有什么脸面再回来见父母亲戚和乡里老朋友呢?

可要好好地想一想啊!想一想啊!“早起晚睡,不辱没你这一生!”这一次离家从师,千万要努力。一三○、 公遂御马 沈宣词尝为丽水令,自言家大梁①时,厩常列骏马数十,而意常不足。咸通六年,客有马求售,洁白而毛鬣类朱,甚异之,酬以五十万,客许而直未及给,遽为将校王公遂所买。他日,谒公遂,问向时马,公遂曰:“竟未尝乘。”因引出至则奋眄②殆不可跨公遂怒捶之,又仆,度终不可禁。翌日,令诸子乘之,亦如是;诸仆乘,亦如是。因求前所直售宣词,宣词得之,复如是。会魏帅李公蔚市贡马③,前后至者皆不可。公阅马,一阅遂售之。后入飞龙④,上最爱宠,为当时名马。

(选自《唐语林》)①大梁:今河南开封,古时称大梁。②奋眄:举头斜视,不驯服的样子。③贡马:向皇帝进贡的马。④飞龙:指皇家。1. 下列各组句子中,加点词语的解释相同的一组是

( )(3分)

A. 而意常不足/不足为外人道也

B. 度终不可禁/揆情度理

C. 令诸子乘之,亦如是 /不知天上宫阙,今夕是何年

D. 会魏帅李公蔚市贡马/能谤讥于市朝BB(猜测)(A.足够/值得;C.这样/判断动词,是;D.买/与“朝”连用,指公共场合)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)

因 引 出 至 则 奋 眄 殆 不 可 跨 公 遂 怒 捶 之。因引出/至则奋眄/殆不可跨/公遂怒捶之。3. 韩愈的《马说》深刻阐述了千里马被埋没的原因:“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣知而不能通其意。”联系《马说》,结合文本,简述王公遂不能让所买之马成为“名马”的原因。(3分)韩愈的《马说》告诫世人,要发掘良马的潜能,首先要深谙马的习性,懂得如何饲养和驾驭。但王公遂买马后一直“未尝乘”,在骑马失败后,还“怒捶之”,最后转手卖了,可见他不懂策马之道,更没有能力发掘良马的潜能,使其成为名马。【参考译文】 沈宣词曾经当过丽水县令,自己说家住大梁(河南开封)时,马厩里经常排列着几十匹骏马,但自己认为这还不够。咸通六年,有个客人有一匹马要卖,马很干净,毛色纯白,但鬃毛有点像红色,沈宣词认为这十分奇异,答应给50万文钱,客人答应了但沈宣词钱还没有给,马就被将校(军官)王公遂买下了。另一天,沈宣词拜会王公遂问过去的那匹马,王公遂说:“我竟然还没有骑过呢。”于是(命人)将马牵出, 沈宣词和王公遂二人到马前面时,这匹马举头斜视,大概不能跨骑。【参考译文】王公遂愤怒地捶打马匹,又让马去驾车,猜测肯定禁受不了。第二天,让几个儿子去骑这匹马,情况和昨天一样,让家仆去骑,也是一样。于是将马以原来的价格卖给了沈宣词,沈宣词得到这匹马,情况还是一样。当时正值魏帅李公蔚买上贡的马,前前后后来的马都不行。(后来)李公蔚观看这匹马,一看就买下来了。后来这匹马进入飞龙马厩,皇上最宠爱它,它成为了当时的名马。

同课章节目录