2020版中考冲刺初中课外文言文阅读与训练第I级 起航篇课件(175张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020版中考冲刺初中课外文言文阅读与训练第I级 起航篇课件(175张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 173.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件175张PPT。第五部分 能力发展第I级 起航篇※第一学期※一、 商君列传 令既具,未布①,恐民之不信,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金”。有一人徙之辄予五十金以明不欺卒②下令。

令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于时太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子,君嗣③也,不可施刑,刑④其傅⑤公子虔,黥⑥其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。①布:颁布,公布。②卒:终于。③嗣:继承。

④刑:处罚。⑤傅:老师。

⑥黥:即墨刑。用刀在面额上刺字,再涂以墨。1. 下列各项中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 恐民之不信/言而有信

B. 将法太子/左将军王凝之妻也

C. 秦民大说/不亦说乎

D. 家给人足/微不足道C C(同“悦”,愉快,高兴)(A. 信任/信用;B. 即将/武官名;D. 富足/值得)2. 文中画波浪线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。有 一 人 徙 之 辄 予 五 十 金 以 明 不 欺 卒 下 令。有一人徙之/辄予五十金/以明不欺/卒下令。3. 用现代汉语翻译下面的句子。募民有能徙置北门者予十金。

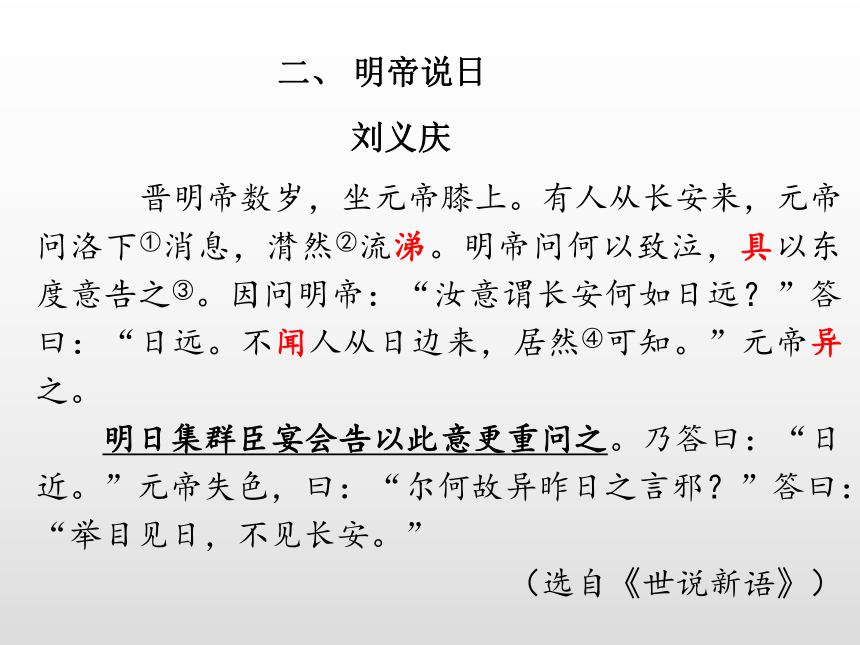

招募百姓中有能够把(木头)搬到北门的就赏给(他)十金。4. 卫鞅(商鞅)在实施新法令之前,作了“立木南门,徙者奖励”这件事。他这样做的目的是什么?取信于民。5. 结合选文内容,谈谈商鞅立木建信告诉了我们什么道理。要想在大范围内实行某种措施,必须要先“取信于民”,人民是国家的根本!人无信不立,为政者更要说到做到,取信于民,法律和政策才能得到很好地贯彻。【参考译文】 法令已经制订完成,尚未公布,恐怕老百性不信任自己,就在都城市场的南门竖起一根三丈长的木头,招募百姓中有能够把(木头)搬到北门的就赏给(他)十金。人们觉得奇怪,没有人敢搬动。又下令说:“能把木头搬到北门的赏五十金。”有一个人把木头搬走了,当即就赏给他五十金,以表明决不欺骗。然后终于发布法令。【参考译文】 变法令颁布了一年,秦国百姓前往国都控诉新法使民不便的数以千计。这时太子也触犯了法律,商鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。”即将要对太子施以刑罚。太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,在他的另一个老师公孙贾的脸上刺字,以示惩戒。第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国百姓生活愉快,出现路不拾遗、山无盗贼的太平景象,家家衣食充裕,人人生活富足。二、 明帝说日 晋明帝数岁,坐元帝膝上。有人从长安来,元帝问洛下①消息,潸然②流涕。明帝问何以致泣,具以东度意告之③。因问明帝:“汝意谓长安何如日远?”答曰:“日远。不闻人从日边来,居然④可知。”元帝异之。

明日集群臣宴会告以此意更重问之。乃答曰:“日近。”元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪?”答曰:“举目见日,不见长安。”

(选自《世说新语》)刘义庆①洛下:洛阳方面。这时洛阳被匈奴占领。

②潸然:流泪的样子。

③具以东度意告之:把晋王朝东迁的原委具体地说给他听。

④居然:显然。1. 下列各组句子中,加点词意思不相同的一项是

( )

A. 潸然流涕/痛哭流涕

B. 具以东度意告之/此人一一为具言所闻

C. 元帝异之/渔人甚异之

D. 不闻人从日边来/孤陋寡闻D D(听说/见闻,知识) (A. 眼泪;B. 全,详细;C. 对……感到惊异)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。明 日 集 群 臣 宴 会 告 以 此 意 更 重 问 之。 明日/集群臣宴会/告以此意/更重问之。3. 用现代汉语翻译下面的句子。 元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪?”元帝变了脸色,说:“你为什么和昨天说的话不同呢?”4. 元帝“潸然流涕”的原因是什么?请用自己的话概述。有人从长安来告诉他洛阳的消息,引发了他对“东度”的回忆,所以“潸然流涕”。5. 根据原文,你认为明帝是一个怎样的人?明帝是一个机智聪颖,善解人意,有爱国之心的人。【参考译文】 晋明帝才几岁时,坐在父亲元帝的膝上。有人从长安来,元帝问他洛阳的情况,(元帝听后)流下了眼泪。明帝问父亲为什么哭泣,(元帝)把晋朝东迁的事详细地告诉了他。于是问他:“你认为长安和太阳相比,哪一个远?”(明帝)回答说:“太阳远。没听说有人从太阳那边来,显然可知太阳远。”元帝对他的回答感到惊异。

【参考译文】 第二天,元帝召集群臣宴会,并把明帝所说的意思告诉了他们,又重新问明帝。明帝竟回答说:“太阳近。”元帝变了脸色,说:“你为什么和昨天说的话不同呢?”明帝回答说:“抬头只见太阳,不见长安。”三、 元琰禁盗 范元琰,字伯珪,吴郡钱塘人也。及长好学,博通经史,兼精佛义。然性谦敬,不以所长骄人。家贫,惟以园蔬为业。

尝出行,见人盗其菘①,元琰遽②退走。母问其故,具以实答。母问盗者为谁,答曰:“向所以退畏其愧耻今启其名愿不泄也。”于是母子秘之。

或有涉沟盗其笋者,元琰因伐木为桥以度之。自是盗者大惭,一乡无复窃。

(选自《南史·隐逸下》)①菘:白菜。②遽:急忙。1. 解释下面加点词语在句中的意思。

(1)及长好学 ( )

(2)母问其故 ( )

(3)向所以退 ( )

(4)一乡无复窃 ( )等到缘故(原因)先前,刚才全,整个2.文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。向 所 以 退 畏 其 愧 耻 今 启 其 名 愿 不 泄 也。向所以退/畏其愧耻/今启其名/愿不泄也。3. 用现代汉语翻译下面的句子。或有涉沟盗其笋者,元琰因伐木为桥以度之。有时有人涉过水沟偷盗他家的竹笋,元琰因此伐木作桥,来(让偷竹笋的人)从桥上行走。4. 范元琰是个什么样的人?请选取文中词句回答。好学、博通经史、兼精佛义;性谦敬,不以所长骄人。5. 文中的范元琰“遽退走”“伐木为桥以度之”,你赞不赞同范元琰的做法?说说你的理由。此题答案开放,可以赞同,也可以不赞同,言之成理即可。

示例:(1)赞同,因为元琰这样宽容的做法,最终感化了盗者,使得乡里不再出现偷盗行为。(2)不赞同,因为元琰这样做,实际上是纵容了偷盗者犯罪,让偷盗者没有受到应有的惩罚。【参考译文】 范元琰,字伯珪,是南朝时吴郡钱塘县人。等他成年后非常好学,广泛通晓经史,同时精心研究佛学。但是他为人很谦逊,从来不以自己的所长而看不起别人。元琰家中很贫困,只靠种菜维持生活。

【参考译文】 有一次,元琰从家中出来,看见有人正在偷他家的白菜。元琰急忙退回家中。母亲询问他原因,元琰详细地把实际情况告诉了母亲。母亲问偷菜的人是谁,元琰说:“我先前退回来的原因,就是怕偷菜的那个人感到羞耻,我告诉您他的名字,希望您不要泄露出去。”于是母子两人从此严守这个秘密。

有时有人涉过水沟偷盗他家的竹笋,元琰因此伐木作桥,来(让偷竹笋的人)从桥上行走。从此偷盗的人非常惭愧,全乡再也没有偷盗的人了。四、 三人越谷 今有三人焉:一人勇,一人勇怯半,一人怯。有与之临乎渊谷者,且告之曰:“能跳而越此谓之勇不然为怯。”彼勇者耻怯,必跳而越焉;其勇怯半者与怯者则不能也。又告之曰:“跳而越者与千金,不然则否。”彼勇怯半者奔利,必跳而越焉;其怯者犹未能也。须臾①,顾见猛虎,暴然向逼,则怯者不待告跳,而越之如康庄②矣。然则,人岂有勇怯哉?要者以势驱之耳。

(节选自苏洵《谏论》) ①须臾:很短时间。②康庄:平坦的大道。1.下列各组句子中,加点词意思不相同的一项是( )

A. 跳而越者与千金/呼尔而与之

B. 彼勇者耻怯/不耻下问

C. 彼勇怯半者奔利/猛浪若奔

D. 顾见猛虎/顾野有麦场CC(追求/飞奔的马)(A. 给,给予;B. 对……感到耻辱;D. 回头看)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。能 跳 而 越 此 谓 之 勇 不 然 为 怯。 能跳而越此/谓之勇/不然为怯。3. 用现代汉语翻译下面的句子。然则,人岂有勇怯哉?要者以势驱之耳。

那么,人难道有勇敢和怯懦的区分么?关键是因形势驱使他们罢了。4. 这段文字认为“勇”与“怯”皆为“以势驱之”。其中的“势”内涵丰富:

对勇者而言,是指 ;

对半勇半怯者而言,是指 ;

对怯者而言,是指逃命。耻怯(面子)奔利(金钱)5. 本文认为人没有勇和怯之分,关键是形势驱使他罢了。你是怎样认为的呢?示例:①这种观点比较客观地反映了一种社会现象,即形势对人的思想行为的制约作用,因而有一定的合理性。②人是有勇敢和怯懦之分的,不然,怎么会有见义勇为、舍生取义的人呢?③对人要作具体分析,有的人是环境的奴隶,而有的人敢于挑战环境,因此,不能一概而论。(言之有理即可)【参考译文】 现在有三个人:一个勇敢,一个一半勇敢一半怯懦,一个怯懦。有人同他们一道走到深谷边,并且告诉他们说:“能够跳起跨越这深谷的,就是勇者;不能跨越的就是怯懦。”那个勇敢的人以怯懦为耻,一定会跨过深谷;那个一半勇敢一半怯懦的人就不能。那人又告诉他们说:“能够跳过去的,给他千两银子,不能跳过去就不给。”【参考译文】那个一半勇敢一半怯懦的人追逐金钱利益,也一定能跳过去;那个怯懦的人还是不能过去。一会儿,回头看见一只凶猛的老虎向他逼来,这个怯懦的人还不等别人告诉他就立即跳起,像走宽阔平坦大道一样跨过了深谷。那么,人难道有勇敢和怯懦的区分么?关键是因形势驱使他们罢了。五、 读书佐酒 (陆友仁 苏子美①豪放不羁,好饮酒。在外舅②杜祁公家每夕读书以一斗为率③。公深以为疑,使子弟④密觇⑤之。闻子美读《汉书·张良传》,至良与客狙击秦皇帝,误中副车⑥,遽抚掌曰:“惜乎,击之不中!”遂满饮一大白。又读,至“良曰:‘始臣起下邳,与上会于留⑦,此天以授陛下’”,又抚案曰:“君臣相遇,其难如此!”复举一大白。公闻之,大笑曰:“有如此下酒物,一斗不为多也。”

(选自《研北杂志》)①苏子美:即宋代诗人苏舜钦,子美是他的字。②外舅:岳父。③率(lǜ):标准。④子弟:家中的晚辈。⑤觇(chān):偷看。⑥副车:帝王外出时随从的车。⑦始臣起下邳(pī),与上会于留:指张良在下邳得到《太公兵法》,后与刘邦于留县相会的经历。上,指刘邦。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 闻子美读《汉书·张良传》/卒获有所闻

B. 遂满饮一大白/强饮三大白而别

C. 好饮酒/知之者不如好知者

D. 复举一大白/复行数十步A A(听到/收获)(B. 代酒;C. 喜爱;D. 再,又)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。在 外 舅 杜 祁 公 家 每 夕 读 书 以 一 斗 为 率。 在外舅杜祁公家/每夕读书/以一斗为率。3. 用现代汉语翻译下面的句子。公深以为疑,使子弟密觇之。杜祁公(对此)深感怀疑,就派家中晚辈去偷偷察看他。4. 苏子美是一个怎样的人?根据文意简要分析。从他边饮酒边痴迷地读书,在岳父家也是一样,可见苏子美热爱读书,喜欢饮酒,性情豪放。【参考译文】 苏子美为人豪放不羁,喜欢饮酒。他在岳父杜祁公的家里时,每天读书,(他边读边饮酒,)以喝完一斗为标准。杜祁公(对此)深感怀疑,就派家中晚辈去偷偷察看他。正听到子美在读《汉书·张良传》,(当他)读到张良与刺客偷袭行刺秦始皇,刺客抛出的大铁椎只砸在秦始皇的副车上(这一段)时。他突然拍手说:“可惜呀!没有打中。”【参考译文】于是满满喝了一大杯酒。又读到“张良说:‘自从我在下邳起义后与皇上在陈留相遇,这是上天将我送给陛下呀。’”(苏子美)又拍桌子说:“君臣相遇,竟如此艰难呀。”又喝下一大杯酒。杜祁公听说后,大笑说:“有这样的下酒物,一斗不算多啊。”六、 范元共克 范式,字巨卿,与汝南元伯为友。二人并游太学,后告归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过拜尊亲,见孺子焉。”乃共克①期日。后期方至,元伯具以白②母,请设馔以候之。母曰:“二年之别,千里结言,尔何敢信之审③邪?”曰:“巨卿信士,必不乖违④。”母曰:“若然,当为尔酝酒。”至其日果到升堂拜饮尽欢而别。①克:约定。②白:告诉。③审:确实。

④乖违:做事不合情理。1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)二人并游太学 ( )

(2)式谓元伯曰 ( )

(3)元伯具以白母 ( )

(4)若然,当为尔酝酒 ( )一起对……说详细地如果2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。至 其 日 果 到 升 堂 拜 饮 尽 欢 而 别。 至其日/果到/升堂拜饮/尽欢而别。3. 用现代汉语翻译下面的句子。二年之别,千里结言,尔何敢信之审邪? 你们分别已有两年,又是在千里之外做下约定,你为什么对他这么确信呢?4. 范式是个什么样的人?请结合文意,作简要评析。从范式能履行两年前的约定可看出,他是一个重友情、言而有信的人。5. 读了本文,谈谈自己受到的启示。 要点提示:可从范式或元伯的角度,围绕珍视友情或诚信谈即可。【参考译文】 范式,字巨卿,和汝南的元伯是朋友。两个人一起在太学上学,后来告说回到故乡。范式对元伯说:“两年以后应该回去,(那时)我将拜见你的父母,看看你的孩子。”就一同约定了时间。后来约定的时间快到了,元伯把这事详细地告诉了母亲,请母亲设宴等待范式到来。元伯的母亲说:“你们分别已有两年,又是在千里之外做下约定,你为什么对他这么确信呢?”【参考译文】元伯说:“巨卿是讲诚信的人,一定不会做事不合情理(违背诺言)。”他母亲说:“如果真是这样,我自当为你们酿酒。”到了那一天,范式果然到了。两人一同喝酒,尽兴后分别。七、 信而葬金 天宝中,有书生旅次宋州。时李勉少年贫苦与书生同店而不旬日书生疾作遂至不救。临绝语勉曰:“某家住洪州,将于北都求官,而于此得疾而死,其命也。”因出囊金百两遗勉,曰:“汝为我毕死事,余金奉之。”勉许为办事,余金乃密置于墓中而同葬焉。后数年,勉尉开封。书生兄弟赍①洪州牒②来,累路寻生行止。至宋州,知李为主丧事,专诣开封,诘金之所。勉请假至墓所,出金付焉。①赍(jī):携带。②牒:文书。 1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)因出囊金百两遗勉 ( )

(2)余金奉之 ( )

(3)临绝语勉曰 ( )

(4)勉许为办事 ( )于是奉送告诉,对……说答应2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。时 李 勉 少 年 贫 苦 与 书 生 同 店 而 不 旬 日 书 生 疾 作 遂 至 不 救。时李勉少年贫苦/与书生同店/而不旬日/书生疾作/遂至不救。3. 用现代汉语翻译下面的句子。至宋州,知李为主丧事,专诣开封,诘金之所。

(书生兄弟)来到宋州,得知是李勉主办的丧事,就专程到开封拜见,询问金子的下落。4. 结合文意,简要分析李勉的为人特点。李勉:将朋友赠送的料理丧事多余的银两归还给朋友的兄弟,可见其不为钱财而重情义。5. 联系实际,谈谈本文给你的启示。要点提示:围绕重友情或诚信谈即可。【参考译文】 天宝年间,有一个书生游历住在宋州。当时李勉年少而且贫苦,和书生住在同一家旅店,然而不到十天,书生生了大病,到了无法救治的地步。书生临终前对李勉说:“我家住在洪州,将要到北都谋求官职,然而在这里得病而死,是我的命啊。”于是拿出行囊中的黄金一百两给李勉,说:“你为我打理后事,剩下的金子就归你了。”李勉答应为他办事,剩下的钱却秘密放置在墓中与那书生一同埋葬。【参考译文】几年后,李勉在开封做官。那个书生的兄弟携带着洪州的文书来了,一路上寻找那书生的行踪。(书生兄弟)来到宋州,得知是李勉主办的丧事,就专程到开封拜见,询问金子的下落。李勉请他到了墓地所在的地方,取出钱财给他。八、 疑人窃履 昔楚人有宿于其友之家者,其仆窃友人之履以归,楚人不知也。适使其仆市履于肆①,仆私其直②而以窃履进,楚人不知也。他日友人来过见其履在楚人之足大骇曰:“吾固疑之,果然窃吾履。”遂与之绝。逾年而事暴,友人踵③楚人之门,而悔谢曰:“吾不能知子,而缪④以疑子,吾之罪也。请为以如初。”

(选自王守仁《历代寓言大观》)①肆:店铺。②直:通“值”,钱。

③踵:到,走到。

④缪:通“谬”,错误,荒谬。1. 下列对加点词语解释正确的一项是( )

A. 适使其仆市履于肆(市:卖)

B. 友人踵楚人之门,而悔谢曰(谢:感激)

C. 遂与之绝(绝:绝交,断绝朋友关系)

D. 逾年而事暴(逾:越过)C C(A. 买;B. 道歉;D. 过了)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。他 日 友 人 来 过 见 其 履 在 楚 人 之 足 大 骇 曰。他日/友人来过/见其履在楚人之足/大骇曰。3. 用现代汉语翻译下面的句子。吾固疑之,果然窃吾履。我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。4. 友人凭什么断定是“楚人”偷了他的鞋?根据文意用自己的话回答。因为他的鞋被人偷走了,而他友人穿的鞋和他自己被盗的鞋一样。5. 联系全文,你认为友人是一个怎样的人?请结合你的生活体验加以评价。友人是一个知错就改的人。在我们的生活中,往往也会有误解别人的事情发生,但我们如果能在了解事情的真相后勇于承认并改正错误,这也是难能可贵的。【参考译文】 从前有个楚国人夜宿在朋友的家里,他的仆人偷了朋友的鞋子回来,楚人不知道。恰好他让仆人到鞋店里买鞋,仆人私藏了买鞋的钱把偷来的鞋子交给他,楚人也不知道。有一天,那朋友来拜访他,看见那被偷的鞋子穿在楚人的脚上,大惊,说:“我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。”于是和他断绝了联系。过了一年事情暴露,那朋友来到楚人家里,向他道歉说:“我不够了解你,错误地怀疑你,这是我的过错。请让我们和好如初吧。”九、 千载高谊 庐陵张千载,字毅甫,别号一鹗,文山①之友也。文山贵时,屡辟②不出。及文山自广败还至吉州城下千载潜出相见曰:“丞相往燕,千载亦往。”往即寓文山囚所近侧,三年供送饮食无缺。又密造一椟③,文山受命④日,即藏其首,访知夫人欧阳氏在俘虏中,使火其尸,然后拾骨置囊,舁椟南归,付其家安葬。

千载高谊,亦千载而下所不多见也!①文山:文天祥自号。②辟:征召。③椟:木匣。④受命:被斩首。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 文山自广败还/自钱孔入,而钱不湿

B. 千载潜出相见/见其发矢十中八九

C. 访知夫人欧阳氏在俘虏中/以我酌油知之

D. 至吉州城下/过中不至 B B(相见,见面,拜见/看见)(A. 从,由;C. 懂得,知晓;D. 到)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。及 文 山 自 广 败 还 至 吉 州 城 下 千 载 潜 出 相 见 曰。及文山自广败还/至吉州城下/千载潜出相见/曰。3. 用现代汉语翻译下面的句子。往即寓文山囚所近侧,三年供送饮食无缺。(张千载)到了就住在文天祥牢房的附近,三年来(给他)送饭从无间断。4. 张千载高谊“高”在何处? 在朋友贵显时保持距离(屡辞不仕);在朋友落难时患难与共(侍奉三年并料理后事)。【参考译文】 庐陵人张千载,字毅甫,别号一鹗,是文天祥的朋友。文天祥富贵时,多次请他出山不出。直到文天祥从广东战败被押回来,到吉州城下,千载暗地出来与之相见,说:“丞相去燕地,我张千载也去。”到了就住在文天祥牢房的附近,三年来(给他)送饭从无间断。又秘密打造一个匣子,待文天祥接受斩首命令之日,就用来收藏他的首级,查访得知其夫人欧阳氏被俘虏了,让她火化了尸首,这样之后收起骨灰放入囊中,带着装头的匣子一同回到南方,交给他的家人安葬。

张千载这么重视友谊,也是千载(千年)以后不多见的!十、 孔子责政 孔子过泰山侧。有妇人哭于墓者而哀。夫子式①而听之,使子路②问之,曰:“子之哭也,壹③似重有忧者。”而曰:“然。昔者吾舅④死于虎吾夫又死焉今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政。”

夫子曰:“小子⑤识之,苛政猛于虎也!”

(选自《礼记·檀弓》) ①式:同“轼”,这里作动词用。

②子路:孔子的学生。

③壹:表猜测语气,相当于“好像”之类。

④舅:丈夫的父亲。

⑤小子:长辈对晚辈的称呼,这里指子路。1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )

A. 何为不去也/一狼径去

B. 而曰:“然。”/泯然众人矣

C. 苛政猛于虎也/舜发于畎亩之中

D. 孔子过泰山侧/过中不至AA(离开)(B. 这样/……的样子;C. 比/从;D. 路过/时间过去)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。昔 者 吾 舅 死 于 虎 吾 夫 又 死 焉 今 吾 子 又 死 焉。昔者吾舅死于虎/吾夫又死焉/今吾子又死焉。3. 用现代汉语翻译下面的句子。小子识之,苛政猛于虎也!子路你记住,苛刻的统治比老虎还要凶猛啊!4. 本文是怎样巧妙揭露“苛政”的?请用自己的话回答。要点:(1)通过一位妇人的经历:一家三代人都被老虎吃了,但仍不愿离开这里,只是因为这里没有苛刻的统治。(2)巧用比喻:把苛刻的统治比喻成吃人的老虎。5. 依据原文,简要分析孔子的性格特点。 示例:(1)孔子见“有妇人哭于墓者而哀”,不仅“式而听之”,还“使子路问之”,可见其善良、富有同情心。(2)孔子听了妇人的哭诉而痛斥“苛政猛于虎”可见其不满(反对)当前的苛政。这两点都体现了孔子“仁”的思想观。【参考译文】 孔子路过泰山旁边,见到一个妇女在坟墓前哭得很伤心。孔子用手扶着车前横木(栏杆)侧耳倾听。他让子路前去询问说:“听您的哭声,像是一再遇上忧伤的事。”(妇女)回答道:“是这样的。以前我公公被老虎咬死了,我的丈夫也被咬死了,如今我儿子又死在虎口。”孔子说:“那您为什么不离开这里呢?”(妇女)回答说:“这里没有苛刻的统治。”

孔子(对子路)说:“子路你记住,苛刻的统治比老虎还要凶猛啊!”十一、 东坡诗文 东坡诗文,落笔辄为人所传诵。每一篇到,欧阳公①为终日喜,前后类如此。一日与棐②论文及坡,公叹曰:“汝记吾言三十年后世上人更不道著我③也!”崇宁、大观④间,海外诗⑤盛行,后生不复有言欧公者。是时朝廷虽尝禁止,赏钱增至八十万,禁愈严而传愈多,往往以多相夸。士大夫不能诵坡诗,便自觉气索⑥,而人或谓之不韵⑦。

(选自《江西古文精华丛书 笔记卷》)①欧阳公:指欧阳修。②棐(fěi):欧阳修的儿子欧阳棐。③更不道著我:再也不谈论我,不传诵我的名声了。④崇宁、大观:宋徽宗年号。⑤海外诗:指苏轼被贬海南时所作的诗。⑥气索:气短。⑦不韵:不雅致。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 落笔辄为人所传诵/饮少辄醉

B. 前后类如此/出类拔萃

C. 是时朝廷虽尝禁止/虽我之死

D. 赏钱增至八十万/至舍BB(像/同类)(A. 就;C. 即使;D. 到)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。汝 记 吾 言 三 十 年 后 世 上 人 更 不 道 著 我 也!汝记吾言/三十年后/世上人更不道著我也!3. 用现代汉语翻译下面的句子。士大夫不能诵坡诗,便自觉气索,而人或谓之不韵。士大夫不能诵读东坡的诗,就觉得自己精神萎靡,但有的人却说东坡的诗词不雅致。4. 短文主要表现苏轼诗文的成就,在写法上有什么特点?文章主要通过欧阳修和世人的评价从侧面来表现苏东坡诗文的成就。5. 你从文中能感受到欧阳修的哪些品格? 胸襟开阔,赏识人才。 【参考译文】 东坡的诗词,每当写成就被人们传诵。每次有一篇(东坡的)文章送来,欧阳修一整天都为此高兴,前后几次都像这样。一天与儿子谈论文章涉及到东坡,欧阳修感叹道:“你记住我这句话,三十年后,世上的人们再也不谈论我,不传诵我的名声了!”崇宁、大观年间,苏轼被贬海南时所作的诗很流行,年轻人中没有再谈论欧阳修的了。【参考译文】这时候朝廷即使曾经禁止苏轼的诗(流传),赏赐的钱增加到八十万,但是禁得越严格秘密传诵的就越多,经常凭借(传诵海外诗)多相互夸赞。士大夫不能诵读东坡的诗,就觉得自己精神萎靡,但有的人却说东坡的诗词不雅致。十二、 富人蓄狼 有富室,偶得二小狼,与家犬杂畜,亦与犬相安。稍长,亦颇驯,竟忘其为狼。一日,主人昼寝厅事,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视无一人。再就枕,将寐①,犬又如前。乃伪睡以俟,则二狼伺其未觉,将舐其喉,犬阻之,不使前也。乃杀之而取其革。此事从侄虞敦②言。“狼子野心,信不诬哉!”然野心不过遁逸耳。阳为亲昵而阴怀不测更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻患耶?①寐:睡着。②虞敦:人名。1. 下列对加点词语解释不正确的一项是( )

A. 将舐其喉(舐:舔,咬)

B. 信不诬哉(信:真实)

C. 稍长,亦颇驯(稍:稍微,稍稍)

D. 乃杀之而取其革(革:皮)B B(信:确实)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。阳 为 亲 昵 而 阴 怀 不 测 更 不 止 于 野 心 矣。阳为亲昵/而阴怀不测/更不止于野心矣。3. 用现代汉语翻译下面的句子。兽不足道,此人何取而自贻患耶?野兽有这样的情况并不值得评说,但人类为什么还要这样而自取(招致、留下)灾祸呢?4. 文中富人犯了什么错误?请用自己的话概括。 忘了狼的本性;被狼的表面现象所迷惑。5. 选文中的狼有什么特征?作者对狼持怎样的态度? 阴险、狡猾、奸诈。主要揭露狼野心不改的本质。【参考译文】 有个有钱人家偶然得到两只小狼,(将它们)和家狗混在一起圈养,(它们)也和狗相安(无事)。狼稍微大了些,还是很驯服,(富人)竟然忘了它们是狼。一天,富人白天躺在客厅里睡觉,听到一群狗呜呜地发出愤怒的叫声,惊醒起来四周看看却没有一个人。再次就枕准备睡觉,狗又像刚才一样(吼叫)。(他)便假装睡觉等着(观察情况),便(发现)两只狼等到他没有察觉时,要咬他的喉咙,狗阻止它们不让(它们)上前。【参考译文】(富人)就杀了狼取下它们的皮。这事(是)堂侄虞敦说的。“ 狼子野心,(是)确实没有诬蔑(它们)啊!”但是凶恶本性只不过隐藏起来罢了。表面上假装亲昵,而心里却心怀不轨,更不单单有这么点野心。野兽有这样的情况并不值得评说,但人类为什么还要这样而自取(招致、留下)灾祸呢?十三、 郑人学盖 郑之鄙人学为盖①,三年成而大旱,无所用,弃而为桔槔②。三年成而大雨,又无所用,则还为盖焉。未几盗起民尽戎服③鲜用盖者。欲学为兵,则老矣。越有善农者,凿田种稻,三年皆涝,人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧。乃大旱连岁,计其获,则偿歉而赢焉。

故曰:“旱斯具舟,热斯具裘④,天下之名言也。”

(选自《郁离子》)①盖:伞。②桔槔:井上汲水的工具。③戎服:军服,能挡雨。④裘:毛皮衣服。1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)郑之鄙人学为盖 ( )

(2)民尽戎服 ( )

(3)鲜用盖者 ( ) (4)旱斯具舟 ( ) 目光短浅全,都很少准备2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。未 几 盗 起 民 尽 戎 服 鲜 用 盖 者。未几/盗起/民尽戎服/鲜用盖者。3. 用现代汉语翻译下面的句子。人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧。人们说应该排水后改种黍米,(他)不听,仍然干他原来的活。4. 从文中看,郑之鄙人最终一事无成的原因是什么? 要点:(1)客观原因:时运不济;(2)主观原因:做事难以坚持不懈,缺乏远见。5. 文中最后一段话的意思是什么?你从中悟出了什么道理?因此说:“天旱要准备船只,天热要准备裘衣,真是世间的名言啊!”

道理:(1)做事要坚持不懈。(2)要有远见,能未雨绸缪。【参考译文】 郑国一个目光短浅的人学制作雨具,三年后学会了但碰上大旱,他做的雨具没有用处,他就放弃雨具改学制作桔槔(打水的用具)。三年后学会了却又碰上大雨,又没有用处了,于是他就回头又重做雨具。不久,盗贼兴起,人们都穿军装(军装能挡雨),很少有使用雨具的人。他又想学制作兵器,可他老了,不行了。越国有一个善于搞农业的人,垦荒造田种水稻,但是三年都遇上水灾。【参考译文】人们说应该排水后改种黍米,(他)不听,仍旧干他原来的活。干旱持续两年,他算了一下收获,已补偿了以前的欠收还有盈余呢。

因此说:“天旱要准备船只,天热要准备裘衣,真是世间的名言啊!”十四、 太宗禁盗 上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇②廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭③薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”

自是数年之后海内升平④路不拾遗外户不闭商旅野宿焉。

(选自司马光《资治通鉴》)①上:皇上,这里指唐太宗。

②不暇:顾不上,没时间。

③徭:古时统治者强制人民承担的无偿劳动。

④升平:太平。1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)故不暇廉耻耳 ( ) (2)自是数年之后 ( )

(3)或请重法以禁之 ( ) (4)轻徭薄赋 ( )所以这有的人减少2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。自 是 数 年 之 后 海 内 升 平 路 不 拾 遗 外 户 不 闭 商 旅 野 宿 焉。自是数年之后/海内升平/路不拾遗/外户不闭/商旅野宿焉。3. 用现代汉语翻译下面的句子。使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?使百姓穿的和吃的都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,怎么能使用重法呢?4. 唐太宗认为防止盗窃的三种办法是什么?用文中的词句回答。①去奢省费;②轻徭薄赋;③选用廉吏。5. 唐太宗是位“明君”。依据选文,说说他“明”在哪里?①有自知之明,善于从自身找问题;②能看清问题的实质,措施得当,能从根本上解决问题;③治国有方,国内和平安宁。【参考译文】 (唐太宗)皇上与群臣议论怎样禁止盗窃行为。有的人请求使用严厉的刑法来制止,皇上微笑地对那官员说:“老百姓之所以去做盗贼,是由于赋税太多,劳役、兵役太重,官吏们又贪得无厌,老百姓吃不饱,穿不暖,这是切身的问题,所以也就顾不得廉耻了。我应当不奢侈,节省开支,减轻徭役,少收赋税,选用廉洁的官吏,使老百姓穿的吃的都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,怎么能使用重法呢?”

【参考译文】 从这以后,过了几年,天下太平,没有人把别人掉在路上的东西拾了据为己有,大门可以不关,商人和旅客可以露宿野外。十五、 岳飞论马 臣有二马,故常奇之。日啖豆至数斗,饮泉一斛,然非精洁则宁饿死不受。介①胄而驰,其初若不甚疾,比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午至酉,犹可二百里。褫②鞍甲而不息、不汗,若无事然。此其为马受大而不苟取力裕而不求逞致远之材也。

(节选自岳飞《论马》) ①介:披上战甲。②褫(chǐ):解除。 1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )

A. 故常奇之/奇山异水

B. 其初若不甚疾/虽乘奔御风,不以疾也

C. 比行百余里/其两膝相比者

D. 奋迅示骏/撩衣奋臂BB(快)(A. 认为……奇特/奇特;C. 等到/靠近;D. 振奋/举起)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。此 其 为 马 受 大 而 不 苟 取 力 裕 而 不 求 逞 致 远 之 材 也。此其为马/受大而不苟取/力裕而不求逞/致远之材也。3. 用现代汉语翻译下面的句子。褫鞍甲而不息、不汗,若无事然。

卸下鞍甲却不喘息、不出汗,就好像没有事的样子。4. 文中直接描写作者的马“才美”“外见”(本领超群)的句子是:“ 。”自午至酉,犹可二百里。褫鞍甲而不息、不汗,若无事然。5. 这段文字表面谈马,实则阐述了一个什么道理?要善待人才,要为人才充分施展才能提供必要的条件。【参考译文】 我有两匹马,所以对它们感到惊奇。每天吃几升豆,喝十斗泉水,然而不是清洁干净的食物宁愿饿死也不吃。披甲戴盔奔驰,一开始好像不是很快,等到跑了一百多里后,才开始挥动鬣毛长声鸣叫,振奋四蹄迅速奔跑,显出俊逸,从午时到酉时,还能够跑两百里。卸下鞍甲却不喘息、不出汗,就好像没有事的样子。这马,吃的多却不苟且随便接受食物,力气充沛却不追求逞能炫耀,是到达远路的良材啊。十六、 钟繇学书 魏钟繇①,字元常。少随刘胜②入抱犊山,学书三年,遂与魏太祖、邯郸淳、韦诞③等议用笔。繇乃问蔡伯喈④笔法于韦诞,诞惜不与。乃自捶胸呕血。太祖以五灵丹救之,得活。及诞死,繇令人盗掘其墓,遂得之。由是繇笔更妙。繇精思学书,卧画被穿过表,如厕终日忘归。每见万类皆书象之繇善三色书⑤最妙者八分⑥。

(选自羊欣《笔阵图》)①钟繇(yáo):三国魏大臣,书法家。书法与晋王羲之齐名,并称“钟王”。②刘胜:行书首创者。③魏太祖:曹操。邯郸淳:魏文学家,对文字书法很有研究。韦诞:魏书法家。④蔡伯喈(jiē):东汉人,工书画。⑤三色书:楷书、行书、草书。⑥八分:汉字书体名。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 诞惜不与/呼尔而与之

B. 及诞死/及鲁肃过寻阳

C. 学书三年/无从致书以观

D. 善三色书/陈康肃公善射CC(书法/书籍)(A. 给;B. 等到,到了;D. 擅长)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。每 见 万 类 皆 书 象 之 繇 善 三 色 书 最 妙 者 八 分。每见万类/皆书象之/繇善三色书/最妙者八分。3. 用现代汉语翻译下面的句子。繇精思学书,卧画被穿过表,如厕终日忘归。 钟繇全神贯注地研习书法,有时躺在床上用手指书写,常常将盖在身上的被子写穿。有时上厕所,竟然整天忘记回来。4. 文章写了钟繇痴迷学书的哪些表现?结合原文作简要概括。

(1)入抱犊山,学书三年;(2)未得笔法,捶胸呕血;(3)盗墓求书;(4)学书画被穿过表;(5)精思学书,如厕忘归;(6)每见万类,皆书象之。5. 结合文章内容,你是如何评价钟繇这一人物形象的?请简要说说。 肯定:勤奋学书的精神;批评:心胸狭窄,不择手段。【参考译文】 魏国人钟繇,字元常。小时候跟随刘胜去抱犊山,学习三年书法。钟繇常跟魏太祖、邯郸淳、韦诞等人一起谈论书法。一次,钟繇向韦诞借蔡伯喈真迹看看,韦诞爱惜没有借给他。钟繇生气地捶胸直至口吐鲜血。魏太祖用五灵丹救钟繇,钟繇才得以活命。直到韦诞死后,钟繇命人盗掘他的坟墓,终于得到了蔡伯喈真迹。从此,钟繇的书法日渐长益,更趋精妙。【参考译文】钟繇全神贯注地研习书法,有时躺在床上用手指书写,常常将盖在身上的被子写穿。有时上厕所,竟然整天忘记回来。看到世间万物,都书写下来。钟繇擅长楷书、行书、草书,最好的还是“八分体”。【第一学期阶段能力测试】十七、 贾岛小传 贾岛①字浪仙,元和中,元白②尚轻浅,岛独变格入僻,以矫艳。虽行坐寝食,吟咏不辍。尝跨驴张盖,横截天街。时秋风正厉,黄叶可扫。岛忽吟曰:“落叶满长安。”求联句不可得,因搪突③大京兆④刘栖楚,被系一夕而释之。又尝遇武宗皇帝于定水,岛尤肆侮慢,上讶之。他日有中旨令与一官谪去特授长江县尉稍迁普州司仓而终。①贾岛:唐代诗人。②元白:此处指元稹和白居易,二人同为新乐府运动的倡导者,主张诗歌的讽喻作用,写有大量反映现实的作品。③搪突:冲撞。④大京兆:即京兆尹,官职名称。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 尝跨驴张盖/盖竹柏影也

B. 吟咏不辍/作辍无常

C. 求联句不可得/二者不可得兼

D. 虽行坐寝食/故虽有名马AA(伞/原来是)(B. 停止;C. 厉害,猛烈;D. 即使)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。他 日 有 中 旨 令 与 一 官 谪 去 特 授 长 江 县 尉 稍 迁 普 州 司 仓 而 终。他日有中旨/令与一官谪去/特授长江县尉/稍迁普州司仓而终。3. 用现代汉语翻译下面的句子。又尝遇武宗皇帝于定水,岛尤肆侮慢,上讶之。还有一次,贾岛曾经在定水遇到了武宗皇帝,他对皇帝十分轻慢放肆,皇帝对此感到非常惊讶。4. 请你依据选文,分析并评价诗人贾岛的性格。 性格:(1)特立独行(追求个性):作诗追求“变格入僻”(独特)。

(2)勤奋刻苦:虽行坐寝食,吟咏不辍,以至达到忘我(入迷)的境界(尝跨驴张盖,横截天街,冲撞大京兆)。

(3)傲视权贵:冲撞大京兆、尤肆侮慢皇帝。

评价:追求个性、勤奋刻苦、傲视权贵的性格难能可贵,但为人(对权贵、皇帝)过于轻狂、傲慢,则不可取。【参考译文】 贾岛字浪仙,元和年间,元稹和白居易的诗崇尚浅显易懂,贾岛独自追求诗的变化和冷僻(独特),用来矫正当时诗歌艳丽的风气。(贾岛)即使是行走、坐卧、吃饭,也都不忘(停)吟咏作诗。贾岛曾经骑着驴打着伞,横截在长安城的街道上。当时秋风劲吹,黄叶满地,贾岛忽然吟出一句诗来:“落叶满长安。”【参考译文】再也想不出相对应的另一句诗来,忘记了回避,冲撞了大京兆尹刘栖楚一行,被抓起来关了一晚上才放了。还有一次,贾岛曾经在定水遇到了武宗皇帝,他对皇帝十分轻慢放肆,皇帝对此感到非常惊讶。事后,皇帝下旨,特意将他降职为长江县尉,稍后又改任普州司仓,死在任职的地方。十八、 孙晷送稻 孙晷①见人饥寒,并周赡②之,乡里赠遗,一无所受。亲故有穷老者数人,恒往来告索,人多厌慢之。而晷见之,欣所逾甚寒则与同衾食则与同器或解衣推被以恤之。时年饥谷贵,人有生刈③其稻者,晷见而避之,须去而出,既而自刈送与之。乡邻感愧,莫敢侵犯。

(选自《晋书·孙晷传》)①孙晷(guǐ):人名。②赡(shàn):供给,供养。③刈(yì):割,收割。1. 解释下列句中加点词语的意思。

(1)恒往来告索 ( ) (2)莫敢侵犯 ( )

(3)乡里赠遗 ( ) (4)恒往来告索 ( )索要,索取没有谁赠送经常,常常2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。欣 所 逾 甚 寒 则 与 同 衾 食 则 与 同 器 或 解 衣 推 被 以 恤 之。欣所逾甚/寒则与同衾/食则与同器/或解衣推被以恤之。3. 用现代汉语翻译下面的句子。 晷见而避之,须去而出,既而自刈送与之。 孙晷见到后却避开,等到那人离开才出现,接着自己割下稻谷送给这人。4. 文章用对比手法写旁人和孙晷对待穷老者的态度。他们的态度有什么不同?先用原文词句回答,然后谈谈你对孙晷态度的看法。旁人:“人多厌慢之”;孙晷:“欣所逾甚”。看法要点示例:孙晷富有同情心,能保护他人自尊心;孙晷宽以待人;体谅他人的难处。【参考译文】 孙晷见到有人受饥受冻,都一并周济供养。乡里人(因感激)而赠送的东西,一概不接受。亲朋故友中有几个穷困年老的,经常前来索要东西,人们大多厌恶怠慢他们。但孙晷见到了,表现得比平时更高兴,冷时与他们同盖一床被,吃饭时则与他们使用同一套食具,有时脱下自己的衣服、拿出自己的被子来救济他们。当时有一年收成不好,谷价昂贵,有人把孙晷家还没成熟的稻谷割了,孙晷见到却避开,等到那人离开才出现,接着自己割下稻谷送给这人。乡人邻居既感动又觉得羞惭,(之后)没有人敢侵犯他的东西。十九、 刘宣苦读 景泰①间,吉安刘公宣②代戍于京师龙骧卫,为卫使畜马,昼夜读书厩中,使初不知也。公偶与塾师论《春秋》,师惊异之,以语使,使乃优遇之。未几,发解及第③……。取解时,刘文恭公铉④主试,讶其文,谓必山林老儒之作,及启封乃公也人始识公而文恭知人之名益著。

(焦竤 《玉堂丛语》)①景泰:明代宗朱祁钰年号。②刘公宣:即刘宣。③发解及第:(刘宣参加科举考试)发榜考中了解元。④刘文恭公铉:即刘铉,下文中的“文恭”也同。

1. 下列选项中对加点词语的解释不正确的一项是

( )

A. 以语使(语:告诉)

B. 讶其文(讶:对……感到惊讶)

C. 公偶与塾师论《春秋》(论:论证)

D. 为卫使畜马(畜:养,蓄养)CC(论:谈论)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。及 启 封 乃 公 也 人 始 识 公 而 文 恭 知 人 之 名 益 著。及启封/乃公也/人始识公/而文恭知人之名益著。3. 用现代汉语翻译下面的句子。师惊异之,以语使,使乃优遇之。

老师对他的才华感到很惊异,把这件事告诉了卫使,卫使便对刘宣很好了。4. 用一个短语或一句话分别评价文中刘宣、卫使、刘铉三个人物。

刘宣:

卫使:

刘铉: 苦读成才

爱惜人才

慧眼识才

【参考译文】 明代宗景泰年间,吉安的刘宣代替别人在京师的龙骧卫当兵,为卫使养马,昼夜在马厩中读书,卫使开始不知道。刘宣偶然和私塾的老师谈论起《春秋》,老师对他的才华感到很惊异,把这件事告诉了卫使,卫使便对刘宣很好了。不久,刘宣参加科举考试考中了解元……。会试时,刘铉主持考试,对他的文章感到惊讶,觉得这肯定是山林中的老儒生所作,等到启封时,才知道是刘宣的文章,人们这才认识了刘宣,刘铉识人的名声也更加显著了。二十、 岳飞小传 飞事亲至孝,家无姬侍。吴玠素服飞,愿与交欢,饰名姝遗之。飞曰:“主上宵旰①,宁大将安乐时耶!”却不受。玠大叹服。或问:“天下何时太平?”飞曰:“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣!”师每休舍②,督将士注坡跳壕③,皆铠以习之。卒有取民麻一缕以束刍者,立斩以徇。卒夜宿民开门愿纳无敢入者。军号“冻死不拆屋,饿死不掳掠”。卒有疾,亲为调药。诸将远戍,飞妻问劳其家;死事者,哭之而育其孤。有颁犒,均给军吏,秋毫无犯。凡有所举,谋定而后战,所向克捷。故敌为之语曰:“撼山易,撼岳家军难。”每调军食,必蹙额曰:“东南民力竭矣!”好贤礼士,恂恂如儒生。每辞官,必曰:“将士效力,飞何功之有!”①宵旰:天未亮就起床穿衣,天黑了才吃饭。

②休舍:休息。③注坡跳壕:军事训练内容。注坡:从斜坡上急驰下去;跳壕:跃过壕沟。

1. 解释下面句子中加点词的意思。

(1)飞事亲至孝 ( ) (2)饰名姝遗之 ( )

(3)皆铠以习之 ( ) (4)秋毫无犯 ( ) 侍奉赠送穿上铠甲侵占(侵犯)2. 请用“/”给文中画波浪线的句子断句,限两处。卒 夜 宿 民 开 门 愿 纳 无 敢 入 者。卒夜宿/民开门愿纳/无敢入者。3. 用现代汉语翻译下面的句子。文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣!文臣不贪图钱财,武臣不吝惜生命,天下就太平了!4. 岳飞严以治军表现在哪些地方?用自己的话表述。 岳飞严以治军表现在两个方面:一是严格训练,休整时也不放松,要求穿上重甲训练;二是纪律严明,不拿老百姓的一草一木。5. 岳飞为什么能经常打胜仗,“所向克捷”?用文中原语回答。除此以外,还有什么原因?“凡有所举,谋定而后战”;用兵要讲究仁、信、智、勇、严。【参考译文】 岳飞侍奉父母极为孝顺,家里没有侍女(自己亲自伺候父母)。吴玠素来佩服岳飞,希望与他交好,把著名的美女打扮起来送给他。岳飞说:“皇上天没亮就穿衣起床,天很晚才吃饭(整天勤于政事),难道现在是大将安心享乐的时候吗?”推辞不接受。吴玠大为叹服。有人问(岳飞):“天下什么时候能太平?”岳飞说:“文臣不贪图钱财,武臣不吝惜生命,天下就太平了!”军队每次休整,(岳飞)督促将士跑下山坡、跃过壕沟,都(让将士)穿着沉重的铠甲来训练。【参考译文】士兵假若拿百姓一缕麻来捆束牲口草料,立即斩首示众。士兵晚上宿营,百姓开门希望接纳,没有人敢进去。军队的号令是“冻死也不拆(百姓的)房屋,饿死也不抢劫掠夺”。士兵生病,(岳飞)亲自为他们调药。将领们到远方戍守,岳飞的妻子便慰问犒劳他们的家人;为国而牺牲的,为之痛哭,并抚育他们的遗孤。(皇上)有赏赐犒劳,都分给军中官吏,丝毫不侵占。【参考译文】凡是有军事行动,计策定了然后才开战,因此攻打哪儿都能获胜。敌人因此说:“撼动大山容易,撼动岳家军难。”每次调集军粮,一定皱着眉头说:“东南百姓的财力用尽了!”(他)尊敬贤士,恭顺谦和得就像一介书生。(他)每次推辞升官,一定说:“将士出力,我岳飞有什么功劳!”

令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于时太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子,君嗣③也,不可施刑,刑④其傅⑤公子虔,黥⑥其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。①布:颁布,公布。②卒:终于。③嗣:继承。

④刑:处罚。⑤傅:老师。

⑥黥:即墨刑。用刀在面额上刺字,再涂以墨。1. 下列各项中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 恐民之不信/言而有信

B. 将法太子/左将军王凝之妻也

C. 秦民大说/不亦说乎

D. 家给人足/微不足道C C(同“悦”,愉快,高兴)(A. 信任/信用;B. 即将/武官名;D. 富足/值得)2. 文中画波浪线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。有 一 人 徙 之 辄 予 五 十 金 以 明 不 欺 卒 下 令。有一人徙之/辄予五十金/以明不欺/卒下令。3. 用现代汉语翻译下面的句子。募民有能徙置北门者予十金。

招募百姓中有能够把(木头)搬到北门的就赏给(他)十金。4. 卫鞅(商鞅)在实施新法令之前,作了“立木南门,徙者奖励”这件事。他这样做的目的是什么?取信于民。5. 结合选文内容,谈谈商鞅立木建信告诉了我们什么道理。要想在大范围内实行某种措施,必须要先“取信于民”,人民是国家的根本!人无信不立,为政者更要说到做到,取信于民,法律和政策才能得到很好地贯彻。【参考译文】 法令已经制订完成,尚未公布,恐怕老百性不信任自己,就在都城市场的南门竖起一根三丈长的木头,招募百姓中有能够把(木头)搬到北门的就赏给(他)十金。人们觉得奇怪,没有人敢搬动。又下令说:“能把木头搬到北门的赏五十金。”有一个人把木头搬走了,当即就赏给他五十金,以表明决不欺骗。然后终于发布法令。【参考译文】 变法令颁布了一年,秦国百姓前往国都控诉新法使民不便的数以千计。这时太子也触犯了法律,商鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。”即将要对太子施以刑罚。太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,在他的另一个老师公孙贾的脸上刺字,以示惩戒。第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国百姓生活愉快,出现路不拾遗、山无盗贼的太平景象,家家衣食充裕,人人生活富足。二、 明帝说日 晋明帝数岁,坐元帝膝上。有人从长安来,元帝问洛下①消息,潸然②流涕。明帝问何以致泣,具以东度意告之③。因问明帝:“汝意谓长安何如日远?”答曰:“日远。不闻人从日边来,居然④可知。”元帝异之。

明日集群臣宴会告以此意更重问之。乃答曰:“日近。”元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪?”答曰:“举目见日,不见长安。”

(选自《世说新语》)刘义庆①洛下:洛阳方面。这时洛阳被匈奴占领。

②潸然:流泪的样子。

③具以东度意告之:把晋王朝东迁的原委具体地说给他听。

④居然:显然。1. 下列各组句子中,加点词意思不相同的一项是

( )

A. 潸然流涕/痛哭流涕

B. 具以东度意告之/此人一一为具言所闻

C. 元帝异之/渔人甚异之

D. 不闻人从日边来/孤陋寡闻D D(听说/见闻,知识) (A. 眼泪;B. 全,详细;C. 对……感到惊异)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。明 日 集 群 臣 宴 会 告 以 此 意 更 重 问 之。 明日/集群臣宴会/告以此意/更重问之。3. 用现代汉语翻译下面的句子。 元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪?”元帝变了脸色,说:“你为什么和昨天说的话不同呢?”4. 元帝“潸然流涕”的原因是什么?请用自己的话概述。有人从长安来告诉他洛阳的消息,引发了他对“东度”的回忆,所以“潸然流涕”。5. 根据原文,你认为明帝是一个怎样的人?明帝是一个机智聪颖,善解人意,有爱国之心的人。【参考译文】 晋明帝才几岁时,坐在父亲元帝的膝上。有人从长安来,元帝问他洛阳的情况,(元帝听后)流下了眼泪。明帝问父亲为什么哭泣,(元帝)把晋朝东迁的事详细地告诉了他。于是问他:“你认为长安和太阳相比,哪一个远?”(明帝)回答说:“太阳远。没听说有人从太阳那边来,显然可知太阳远。”元帝对他的回答感到惊异。

【参考译文】 第二天,元帝召集群臣宴会,并把明帝所说的意思告诉了他们,又重新问明帝。明帝竟回答说:“太阳近。”元帝变了脸色,说:“你为什么和昨天说的话不同呢?”明帝回答说:“抬头只见太阳,不见长安。”三、 元琰禁盗 范元琰,字伯珪,吴郡钱塘人也。及长好学,博通经史,兼精佛义。然性谦敬,不以所长骄人。家贫,惟以园蔬为业。

尝出行,见人盗其菘①,元琰遽②退走。母问其故,具以实答。母问盗者为谁,答曰:“向所以退畏其愧耻今启其名愿不泄也。”于是母子秘之。

或有涉沟盗其笋者,元琰因伐木为桥以度之。自是盗者大惭,一乡无复窃。

(选自《南史·隐逸下》)①菘:白菜。②遽:急忙。1. 解释下面加点词语在句中的意思。

(1)及长好学 ( )

(2)母问其故 ( )

(3)向所以退 ( )

(4)一乡无复窃 ( )等到缘故(原因)先前,刚才全,整个2.文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。向 所 以 退 畏 其 愧 耻 今 启 其 名 愿 不 泄 也。向所以退/畏其愧耻/今启其名/愿不泄也。3. 用现代汉语翻译下面的句子。或有涉沟盗其笋者,元琰因伐木为桥以度之。有时有人涉过水沟偷盗他家的竹笋,元琰因此伐木作桥,来(让偷竹笋的人)从桥上行走。4. 范元琰是个什么样的人?请选取文中词句回答。好学、博通经史、兼精佛义;性谦敬,不以所长骄人。5. 文中的范元琰“遽退走”“伐木为桥以度之”,你赞不赞同范元琰的做法?说说你的理由。此题答案开放,可以赞同,也可以不赞同,言之成理即可。

示例:(1)赞同,因为元琰这样宽容的做法,最终感化了盗者,使得乡里不再出现偷盗行为。(2)不赞同,因为元琰这样做,实际上是纵容了偷盗者犯罪,让偷盗者没有受到应有的惩罚。【参考译文】 范元琰,字伯珪,是南朝时吴郡钱塘县人。等他成年后非常好学,广泛通晓经史,同时精心研究佛学。但是他为人很谦逊,从来不以自己的所长而看不起别人。元琰家中很贫困,只靠种菜维持生活。

【参考译文】 有一次,元琰从家中出来,看见有人正在偷他家的白菜。元琰急忙退回家中。母亲询问他原因,元琰详细地把实际情况告诉了母亲。母亲问偷菜的人是谁,元琰说:“我先前退回来的原因,就是怕偷菜的那个人感到羞耻,我告诉您他的名字,希望您不要泄露出去。”于是母子两人从此严守这个秘密。

有时有人涉过水沟偷盗他家的竹笋,元琰因此伐木作桥,来(让偷竹笋的人)从桥上行走。从此偷盗的人非常惭愧,全乡再也没有偷盗的人了。四、 三人越谷 今有三人焉:一人勇,一人勇怯半,一人怯。有与之临乎渊谷者,且告之曰:“能跳而越此谓之勇不然为怯。”彼勇者耻怯,必跳而越焉;其勇怯半者与怯者则不能也。又告之曰:“跳而越者与千金,不然则否。”彼勇怯半者奔利,必跳而越焉;其怯者犹未能也。须臾①,顾见猛虎,暴然向逼,则怯者不待告跳,而越之如康庄②矣。然则,人岂有勇怯哉?要者以势驱之耳。

(节选自苏洵《谏论》) ①须臾:很短时间。②康庄:平坦的大道。1.下列各组句子中,加点词意思不相同的一项是( )

A. 跳而越者与千金/呼尔而与之

B. 彼勇者耻怯/不耻下问

C. 彼勇怯半者奔利/猛浪若奔

D. 顾见猛虎/顾野有麦场CC(追求/飞奔的马)(A. 给,给予;B. 对……感到耻辱;D. 回头看)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。能 跳 而 越 此 谓 之 勇 不 然 为 怯。 能跳而越此/谓之勇/不然为怯。3. 用现代汉语翻译下面的句子。然则,人岂有勇怯哉?要者以势驱之耳。

那么,人难道有勇敢和怯懦的区分么?关键是因形势驱使他们罢了。4. 这段文字认为“勇”与“怯”皆为“以势驱之”。其中的“势”内涵丰富:

对勇者而言,是指 ;

对半勇半怯者而言,是指 ;

对怯者而言,是指逃命。耻怯(面子)奔利(金钱)5. 本文认为人没有勇和怯之分,关键是形势驱使他罢了。你是怎样认为的呢?示例:①这种观点比较客观地反映了一种社会现象,即形势对人的思想行为的制约作用,因而有一定的合理性。②人是有勇敢和怯懦之分的,不然,怎么会有见义勇为、舍生取义的人呢?③对人要作具体分析,有的人是环境的奴隶,而有的人敢于挑战环境,因此,不能一概而论。(言之有理即可)【参考译文】 现在有三个人:一个勇敢,一个一半勇敢一半怯懦,一个怯懦。有人同他们一道走到深谷边,并且告诉他们说:“能够跳起跨越这深谷的,就是勇者;不能跨越的就是怯懦。”那个勇敢的人以怯懦为耻,一定会跨过深谷;那个一半勇敢一半怯懦的人就不能。那人又告诉他们说:“能够跳过去的,给他千两银子,不能跳过去就不给。”【参考译文】那个一半勇敢一半怯懦的人追逐金钱利益,也一定能跳过去;那个怯懦的人还是不能过去。一会儿,回头看见一只凶猛的老虎向他逼来,这个怯懦的人还不等别人告诉他就立即跳起,像走宽阔平坦大道一样跨过了深谷。那么,人难道有勇敢和怯懦的区分么?关键是因形势驱使他们罢了。五、 读书佐酒 (陆友仁 苏子美①豪放不羁,好饮酒。在外舅②杜祁公家每夕读书以一斗为率③。公深以为疑,使子弟④密觇⑤之。闻子美读《汉书·张良传》,至良与客狙击秦皇帝,误中副车⑥,遽抚掌曰:“惜乎,击之不中!”遂满饮一大白。又读,至“良曰:‘始臣起下邳,与上会于留⑦,此天以授陛下’”,又抚案曰:“君臣相遇,其难如此!”复举一大白。公闻之,大笑曰:“有如此下酒物,一斗不为多也。”

(选自《研北杂志》)①苏子美:即宋代诗人苏舜钦,子美是他的字。②外舅:岳父。③率(lǜ):标准。④子弟:家中的晚辈。⑤觇(chān):偷看。⑥副车:帝王外出时随从的车。⑦始臣起下邳(pī),与上会于留:指张良在下邳得到《太公兵法》,后与刘邦于留县相会的经历。上,指刘邦。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 闻子美读《汉书·张良传》/卒获有所闻

B. 遂满饮一大白/强饮三大白而别

C. 好饮酒/知之者不如好知者

D. 复举一大白/复行数十步A A(听到/收获)(B. 代酒;C. 喜爱;D. 再,又)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。在 外 舅 杜 祁 公 家 每 夕 读 书 以 一 斗 为 率。 在外舅杜祁公家/每夕读书/以一斗为率。3. 用现代汉语翻译下面的句子。公深以为疑,使子弟密觇之。杜祁公(对此)深感怀疑,就派家中晚辈去偷偷察看他。4. 苏子美是一个怎样的人?根据文意简要分析。从他边饮酒边痴迷地读书,在岳父家也是一样,可见苏子美热爱读书,喜欢饮酒,性情豪放。【参考译文】 苏子美为人豪放不羁,喜欢饮酒。他在岳父杜祁公的家里时,每天读书,(他边读边饮酒,)以喝完一斗为标准。杜祁公(对此)深感怀疑,就派家中晚辈去偷偷察看他。正听到子美在读《汉书·张良传》,(当他)读到张良与刺客偷袭行刺秦始皇,刺客抛出的大铁椎只砸在秦始皇的副车上(这一段)时。他突然拍手说:“可惜呀!没有打中。”【参考译文】于是满满喝了一大杯酒。又读到“张良说:‘自从我在下邳起义后与皇上在陈留相遇,这是上天将我送给陛下呀。’”(苏子美)又拍桌子说:“君臣相遇,竟如此艰难呀。”又喝下一大杯酒。杜祁公听说后,大笑说:“有这样的下酒物,一斗不算多啊。”六、 范元共克 范式,字巨卿,与汝南元伯为友。二人并游太学,后告归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过拜尊亲,见孺子焉。”乃共克①期日。后期方至,元伯具以白②母,请设馔以候之。母曰:“二年之别,千里结言,尔何敢信之审③邪?”曰:“巨卿信士,必不乖违④。”母曰:“若然,当为尔酝酒。”至其日果到升堂拜饮尽欢而别。①克:约定。②白:告诉。③审:确实。

④乖违:做事不合情理。1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)二人并游太学 ( )

(2)式谓元伯曰 ( )

(3)元伯具以白母 ( )

(4)若然,当为尔酝酒 ( )一起对……说详细地如果2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。至 其 日 果 到 升 堂 拜 饮 尽 欢 而 别。 至其日/果到/升堂拜饮/尽欢而别。3. 用现代汉语翻译下面的句子。二年之别,千里结言,尔何敢信之审邪? 你们分别已有两年,又是在千里之外做下约定,你为什么对他这么确信呢?4. 范式是个什么样的人?请结合文意,作简要评析。从范式能履行两年前的约定可看出,他是一个重友情、言而有信的人。5. 读了本文,谈谈自己受到的启示。 要点提示:可从范式或元伯的角度,围绕珍视友情或诚信谈即可。【参考译文】 范式,字巨卿,和汝南的元伯是朋友。两个人一起在太学上学,后来告说回到故乡。范式对元伯说:“两年以后应该回去,(那时)我将拜见你的父母,看看你的孩子。”就一同约定了时间。后来约定的时间快到了,元伯把这事详细地告诉了母亲,请母亲设宴等待范式到来。元伯的母亲说:“你们分别已有两年,又是在千里之外做下约定,你为什么对他这么确信呢?”【参考译文】元伯说:“巨卿是讲诚信的人,一定不会做事不合情理(违背诺言)。”他母亲说:“如果真是这样,我自当为你们酿酒。”到了那一天,范式果然到了。两人一同喝酒,尽兴后分别。七、 信而葬金 天宝中,有书生旅次宋州。时李勉少年贫苦与书生同店而不旬日书生疾作遂至不救。临绝语勉曰:“某家住洪州,将于北都求官,而于此得疾而死,其命也。”因出囊金百两遗勉,曰:“汝为我毕死事,余金奉之。”勉许为办事,余金乃密置于墓中而同葬焉。后数年,勉尉开封。书生兄弟赍①洪州牒②来,累路寻生行止。至宋州,知李为主丧事,专诣开封,诘金之所。勉请假至墓所,出金付焉。①赍(jī):携带。②牒:文书。 1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)因出囊金百两遗勉 ( )

(2)余金奉之 ( )

(3)临绝语勉曰 ( )

(4)勉许为办事 ( )于是奉送告诉,对……说答应2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。时 李 勉 少 年 贫 苦 与 书 生 同 店 而 不 旬 日 书 生 疾 作 遂 至 不 救。时李勉少年贫苦/与书生同店/而不旬日/书生疾作/遂至不救。3. 用现代汉语翻译下面的句子。至宋州,知李为主丧事,专诣开封,诘金之所。

(书生兄弟)来到宋州,得知是李勉主办的丧事,就专程到开封拜见,询问金子的下落。4. 结合文意,简要分析李勉的为人特点。李勉:将朋友赠送的料理丧事多余的银两归还给朋友的兄弟,可见其不为钱财而重情义。5. 联系实际,谈谈本文给你的启示。要点提示:围绕重友情或诚信谈即可。【参考译文】 天宝年间,有一个书生游历住在宋州。当时李勉年少而且贫苦,和书生住在同一家旅店,然而不到十天,书生生了大病,到了无法救治的地步。书生临终前对李勉说:“我家住在洪州,将要到北都谋求官职,然而在这里得病而死,是我的命啊。”于是拿出行囊中的黄金一百两给李勉,说:“你为我打理后事,剩下的金子就归你了。”李勉答应为他办事,剩下的钱却秘密放置在墓中与那书生一同埋葬。【参考译文】几年后,李勉在开封做官。那个书生的兄弟携带着洪州的文书来了,一路上寻找那书生的行踪。(书生兄弟)来到宋州,得知是李勉主办的丧事,就专程到开封拜见,询问金子的下落。李勉请他到了墓地所在的地方,取出钱财给他。八、 疑人窃履 昔楚人有宿于其友之家者,其仆窃友人之履以归,楚人不知也。适使其仆市履于肆①,仆私其直②而以窃履进,楚人不知也。他日友人来过见其履在楚人之足大骇曰:“吾固疑之,果然窃吾履。”遂与之绝。逾年而事暴,友人踵③楚人之门,而悔谢曰:“吾不能知子,而缪④以疑子,吾之罪也。请为以如初。”

(选自王守仁《历代寓言大观》)①肆:店铺。②直:通“值”,钱。

③踵:到,走到。

④缪:通“谬”,错误,荒谬。1. 下列对加点词语解释正确的一项是( )

A. 适使其仆市履于肆(市:卖)

B. 友人踵楚人之门,而悔谢曰(谢:感激)

C. 遂与之绝(绝:绝交,断绝朋友关系)

D. 逾年而事暴(逾:越过)C C(A. 买;B. 道歉;D. 过了)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。他 日 友 人 来 过 见 其 履 在 楚 人 之 足 大 骇 曰。他日/友人来过/见其履在楚人之足/大骇曰。3. 用现代汉语翻译下面的句子。吾固疑之,果然窃吾履。我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。4. 友人凭什么断定是“楚人”偷了他的鞋?根据文意用自己的话回答。因为他的鞋被人偷走了,而他友人穿的鞋和他自己被盗的鞋一样。5. 联系全文,你认为友人是一个怎样的人?请结合你的生活体验加以评价。友人是一个知错就改的人。在我们的生活中,往往也会有误解别人的事情发生,但我们如果能在了解事情的真相后勇于承认并改正错误,这也是难能可贵的。【参考译文】 从前有个楚国人夜宿在朋友的家里,他的仆人偷了朋友的鞋子回来,楚人不知道。恰好他让仆人到鞋店里买鞋,仆人私藏了买鞋的钱把偷来的鞋子交给他,楚人也不知道。有一天,那朋友来拜访他,看见那被偷的鞋子穿在楚人的脚上,大惊,说:“我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。”于是和他断绝了联系。过了一年事情暴露,那朋友来到楚人家里,向他道歉说:“我不够了解你,错误地怀疑你,这是我的过错。请让我们和好如初吧。”九、 千载高谊 庐陵张千载,字毅甫,别号一鹗,文山①之友也。文山贵时,屡辟②不出。及文山自广败还至吉州城下千载潜出相见曰:“丞相往燕,千载亦往。”往即寓文山囚所近侧,三年供送饮食无缺。又密造一椟③,文山受命④日,即藏其首,访知夫人欧阳氏在俘虏中,使火其尸,然后拾骨置囊,舁椟南归,付其家安葬。

千载高谊,亦千载而下所不多见也!①文山:文天祥自号。②辟:征召。③椟:木匣。④受命:被斩首。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 文山自广败还/自钱孔入,而钱不湿

B. 千载潜出相见/见其发矢十中八九

C. 访知夫人欧阳氏在俘虏中/以我酌油知之

D. 至吉州城下/过中不至 B B(相见,见面,拜见/看见)(A. 从,由;C. 懂得,知晓;D. 到)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。及 文 山 自 广 败 还 至 吉 州 城 下 千 载 潜 出 相 见 曰。及文山自广败还/至吉州城下/千载潜出相见/曰。3. 用现代汉语翻译下面的句子。往即寓文山囚所近侧,三年供送饮食无缺。(张千载)到了就住在文天祥牢房的附近,三年来(给他)送饭从无间断。4. 张千载高谊“高”在何处? 在朋友贵显时保持距离(屡辞不仕);在朋友落难时患难与共(侍奉三年并料理后事)。【参考译文】 庐陵人张千载,字毅甫,别号一鹗,是文天祥的朋友。文天祥富贵时,多次请他出山不出。直到文天祥从广东战败被押回来,到吉州城下,千载暗地出来与之相见,说:“丞相去燕地,我张千载也去。”到了就住在文天祥牢房的附近,三年来(给他)送饭从无间断。又秘密打造一个匣子,待文天祥接受斩首命令之日,就用来收藏他的首级,查访得知其夫人欧阳氏被俘虏了,让她火化了尸首,这样之后收起骨灰放入囊中,带着装头的匣子一同回到南方,交给他的家人安葬。

张千载这么重视友谊,也是千载(千年)以后不多见的!十、 孔子责政 孔子过泰山侧。有妇人哭于墓者而哀。夫子式①而听之,使子路②问之,曰:“子之哭也,壹③似重有忧者。”而曰:“然。昔者吾舅④死于虎吾夫又死焉今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政。”

夫子曰:“小子⑤识之,苛政猛于虎也!”

(选自《礼记·檀弓》) ①式:同“轼”,这里作动词用。

②子路:孔子的学生。

③壹:表猜测语气,相当于“好像”之类。

④舅:丈夫的父亲。

⑤小子:长辈对晚辈的称呼,这里指子路。1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )

A. 何为不去也/一狼径去

B. 而曰:“然。”/泯然众人矣

C. 苛政猛于虎也/舜发于畎亩之中

D. 孔子过泰山侧/过中不至AA(离开)(B. 这样/……的样子;C. 比/从;D. 路过/时间过去)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。昔 者 吾 舅 死 于 虎 吾 夫 又 死 焉 今 吾 子 又 死 焉。昔者吾舅死于虎/吾夫又死焉/今吾子又死焉。3. 用现代汉语翻译下面的句子。小子识之,苛政猛于虎也!子路你记住,苛刻的统治比老虎还要凶猛啊!4. 本文是怎样巧妙揭露“苛政”的?请用自己的话回答。要点:(1)通过一位妇人的经历:一家三代人都被老虎吃了,但仍不愿离开这里,只是因为这里没有苛刻的统治。(2)巧用比喻:把苛刻的统治比喻成吃人的老虎。5. 依据原文,简要分析孔子的性格特点。 示例:(1)孔子见“有妇人哭于墓者而哀”,不仅“式而听之”,还“使子路问之”,可见其善良、富有同情心。(2)孔子听了妇人的哭诉而痛斥“苛政猛于虎”可见其不满(反对)当前的苛政。这两点都体现了孔子“仁”的思想观。【参考译文】 孔子路过泰山旁边,见到一个妇女在坟墓前哭得很伤心。孔子用手扶着车前横木(栏杆)侧耳倾听。他让子路前去询问说:“听您的哭声,像是一再遇上忧伤的事。”(妇女)回答道:“是这样的。以前我公公被老虎咬死了,我的丈夫也被咬死了,如今我儿子又死在虎口。”孔子说:“那您为什么不离开这里呢?”(妇女)回答说:“这里没有苛刻的统治。”

孔子(对子路)说:“子路你记住,苛刻的统治比老虎还要凶猛啊!”十一、 东坡诗文 东坡诗文,落笔辄为人所传诵。每一篇到,欧阳公①为终日喜,前后类如此。一日与棐②论文及坡,公叹曰:“汝记吾言三十年后世上人更不道著我③也!”崇宁、大观④间,海外诗⑤盛行,后生不复有言欧公者。是时朝廷虽尝禁止,赏钱增至八十万,禁愈严而传愈多,往往以多相夸。士大夫不能诵坡诗,便自觉气索⑥,而人或谓之不韵⑦。

(选自《江西古文精华丛书 笔记卷》)①欧阳公:指欧阳修。②棐(fěi):欧阳修的儿子欧阳棐。③更不道著我:再也不谈论我,不传诵我的名声了。④崇宁、大观:宋徽宗年号。⑤海外诗:指苏轼被贬海南时所作的诗。⑥气索:气短。⑦不韵:不雅致。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 落笔辄为人所传诵/饮少辄醉

B. 前后类如此/出类拔萃

C. 是时朝廷虽尝禁止/虽我之死

D. 赏钱增至八十万/至舍BB(像/同类)(A. 就;C. 即使;D. 到)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。汝 记 吾 言 三 十 年 后 世 上 人 更 不 道 著 我 也!汝记吾言/三十年后/世上人更不道著我也!3. 用现代汉语翻译下面的句子。士大夫不能诵坡诗,便自觉气索,而人或谓之不韵。士大夫不能诵读东坡的诗,就觉得自己精神萎靡,但有的人却说东坡的诗词不雅致。4. 短文主要表现苏轼诗文的成就,在写法上有什么特点?文章主要通过欧阳修和世人的评价从侧面来表现苏东坡诗文的成就。5. 你从文中能感受到欧阳修的哪些品格? 胸襟开阔,赏识人才。 【参考译文】 东坡的诗词,每当写成就被人们传诵。每次有一篇(东坡的)文章送来,欧阳修一整天都为此高兴,前后几次都像这样。一天与儿子谈论文章涉及到东坡,欧阳修感叹道:“你记住我这句话,三十年后,世上的人们再也不谈论我,不传诵我的名声了!”崇宁、大观年间,苏轼被贬海南时所作的诗很流行,年轻人中没有再谈论欧阳修的了。【参考译文】这时候朝廷即使曾经禁止苏轼的诗(流传),赏赐的钱增加到八十万,但是禁得越严格秘密传诵的就越多,经常凭借(传诵海外诗)多相互夸赞。士大夫不能诵读东坡的诗,就觉得自己精神萎靡,但有的人却说东坡的诗词不雅致。十二、 富人蓄狼 有富室,偶得二小狼,与家犬杂畜,亦与犬相安。稍长,亦颇驯,竟忘其为狼。一日,主人昼寝厅事,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视无一人。再就枕,将寐①,犬又如前。乃伪睡以俟,则二狼伺其未觉,将舐其喉,犬阻之,不使前也。乃杀之而取其革。此事从侄虞敦②言。“狼子野心,信不诬哉!”然野心不过遁逸耳。阳为亲昵而阴怀不测更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻患耶?①寐:睡着。②虞敦:人名。1. 下列对加点词语解释不正确的一项是( )

A. 将舐其喉(舐:舔,咬)

B. 信不诬哉(信:真实)

C. 稍长,亦颇驯(稍:稍微,稍稍)

D. 乃杀之而取其革(革:皮)B B(信:确实)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。阳 为 亲 昵 而 阴 怀 不 测 更 不 止 于 野 心 矣。阳为亲昵/而阴怀不测/更不止于野心矣。3. 用现代汉语翻译下面的句子。兽不足道,此人何取而自贻患耶?野兽有这样的情况并不值得评说,但人类为什么还要这样而自取(招致、留下)灾祸呢?4. 文中富人犯了什么错误?请用自己的话概括。 忘了狼的本性;被狼的表面现象所迷惑。5. 选文中的狼有什么特征?作者对狼持怎样的态度? 阴险、狡猾、奸诈。主要揭露狼野心不改的本质。【参考译文】 有个有钱人家偶然得到两只小狼,(将它们)和家狗混在一起圈养,(它们)也和狗相安(无事)。狼稍微大了些,还是很驯服,(富人)竟然忘了它们是狼。一天,富人白天躺在客厅里睡觉,听到一群狗呜呜地发出愤怒的叫声,惊醒起来四周看看却没有一个人。再次就枕准备睡觉,狗又像刚才一样(吼叫)。(他)便假装睡觉等着(观察情况),便(发现)两只狼等到他没有察觉时,要咬他的喉咙,狗阻止它们不让(它们)上前。【参考译文】(富人)就杀了狼取下它们的皮。这事(是)堂侄虞敦说的。“ 狼子野心,(是)确实没有诬蔑(它们)啊!”但是凶恶本性只不过隐藏起来罢了。表面上假装亲昵,而心里却心怀不轨,更不单单有这么点野心。野兽有这样的情况并不值得评说,但人类为什么还要这样而自取(招致、留下)灾祸呢?十三、 郑人学盖 郑之鄙人学为盖①,三年成而大旱,无所用,弃而为桔槔②。三年成而大雨,又无所用,则还为盖焉。未几盗起民尽戎服③鲜用盖者。欲学为兵,则老矣。越有善农者,凿田种稻,三年皆涝,人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧。乃大旱连岁,计其获,则偿歉而赢焉。

故曰:“旱斯具舟,热斯具裘④,天下之名言也。”

(选自《郁离子》)①盖:伞。②桔槔:井上汲水的工具。③戎服:军服,能挡雨。④裘:毛皮衣服。1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)郑之鄙人学为盖 ( )

(2)民尽戎服 ( )

(3)鲜用盖者 ( ) (4)旱斯具舟 ( ) 目光短浅全,都很少准备2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。未 几 盗 起 民 尽 戎 服 鲜 用 盖 者。未几/盗起/民尽戎服/鲜用盖者。3. 用现代汉语翻译下面的句子。人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧。人们说应该排水后改种黍米,(他)不听,仍然干他原来的活。4. 从文中看,郑之鄙人最终一事无成的原因是什么? 要点:(1)客观原因:时运不济;(2)主观原因:做事难以坚持不懈,缺乏远见。5. 文中最后一段话的意思是什么?你从中悟出了什么道理?因此说:“天旱要准备船只,天热要准备裘衣,真是世间的名言啊!”

道理:(1)做事要坚持不懈。(2)要有远见,能未雨绸缪。【参考译文】 郑国一个目光短浅的人学制作雨具,三年后学会了但碰上大旱,他做的雨具没有用处,他就放弃雨具改学制作桔槔(打水的用具)。三年后学会了却又碰上大雨,又没有用处了,于是他就回头又重做雨具。不久,盗贼兴起,人们都穿军装(军装能挡雨),很少有使用雨具的人。他又想学制作兵器,可他老了,不行了。越国有一个善于搞农业的人,垦荒造田种水稻,但是三年都遇上水灾。【参考译文】人们说应该排水后改种黍米,(他)不听,仍旧干他原来的活。干旱持续两年,他算了一下收获,已补偿了以前的欠收还有盈余呢。

因此说:“天旱要准备船只,天热要准备裘衣,真是世间的名言啊!”十四、 太宗禁盗 上①与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇②廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭③薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?”

自是数年之后海内升平④路不拾遗外户不闭商旅野宿焉。

(选自司马光《资治通鉴》)①上:皇上,这里指唐太宗。

②不暇:顾不上,没时间。

③徭:古时统治者强制人民承担的无偿劳动。

④升平:太平。1. 解释加点词语在句中的意思。

(1)故不暇廉耻耳 ( ) (2)自是数年之后 ( )

(3)或请重法以禁之 ( ) (4)轻徭薄赋 ( )所以这有的人减少2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。自 是 数 年 之 后 海 内 升 平 路 不 拾 遗 外 户 不 闭 商 旅 野 宿 焉。自是数年之后/海内升平/路不拾遗/外户不闭/商旅野宿焉。3. 用现代汉语翻译下面的句子。使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?使百姓穿的和吃的都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,怎么能使用重法呢?4. 唐太宗认为防止盗窃的三种办法是什么?用文中的词句回答。①去奢省费;②轻徭薄赋;③选用廉吏。5. 唐太宗是位“明君”。依据选文,说说他“明”在哪里?①有自知之明,善于从自身找问题;②能看清问题的实质,措施得当,能从根本上解决问题;③治国有方,国内和平安宁。【参考译文】 (唐太宗)皇上与群臣议论怎样禁止盗窃行为。有的人请求使用严厉的刑法来制止,皇上微笑地对那官员说:“老百姓之所以去做盗贼,是由于赋税太多,劳役、兵役太重,官吏们又贪得无厌,老百姓吃不饱,穿不暖,这是切身的问题,所以也就顾不得廉耻了。我应当不奢侈,节省开支,减轻徭役,少收赋税,选用廉洁的官吏,使老百姓穿的吃的都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,怎么能使用重法呢?”

【参考译文】 从这以后,过了几年,天下太平,没有人把别人掉在路上的东西拾了据为己有,大门可以不关,商人和旅客可以露宿野外。十五、 岳飞论马 臣有二马,故常奇之。日啖豆至数斗,饮泉一斛,然非精洁则宁饿死不受。介①胄而驰,其初若不甚疾,比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午至酉,犹可二百里。褫②鞍甲而不息、不汗,若无事然。此其为马受大而不苟取力裕而不求逞致远之材也。

(节选自岳飞《论马》) ①介:披上战甲。②褫(chǐ):解除。 1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )

A. 故常奇之/奇山异水

B. 其初若不甚疾/虽乘奔御风,不以疾也

C. 比行百余里/其两膝相比者

D. 奋迅示骏/撩衣奋臂BB(快)(A. 认为……奇特/奇特;C. 等到/靠近;D. 振奋/举起)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。此 其 为 马 受 大 而 不 苟 取 力 裕 而 不 求 逞 致 远 之 材 也。此其为马/受大而不苟取/力裕而不求逞/致远之材也。3. 用现代汉语翻译下面的句子。褫鞍甲而不息、不汗,若无事然。

卸下鞍甲却不喘息、不出汗,就好像没有事的样子。4. 文中直接描写作者的马“才美”“外见”(本领超群)的句子是:“ 。”自午至酉,犹可二百里。褫鞍甲而不息、不汗,若无事然。5. 这段文字表面谈马,实则阐述了一个什么道理?要善待人才,要为人才充分施展才能提供必要的条件。【参考译文】 我有两匹马,所以对它们感到惊奇。每天吃几升豆,喝十斗泉水,然而不是清洁干净的食物宁愿饿死也不吃。披甲戴盔奔驰,一开始好像不是很快,等到跑了一百多里后,才开始挥动鬣毛长声鸣叫,振奋四蹄迅速奔跑,显出俊逸,从午时到酉时,还能够跑两百里。卸下鞍甲却不喘息、不出汗,就好像没有事的样子。这马,吃的多却不苟且随便接受食物,力气充沛却不追求逞能炫耀,是到达远路的良材啊。十六、 钟繇学书 魏钟繇①,字元常。少随刘胜②入抱犊山,学书三年,遂与魏太祖、邯郸淳、韦诞③等议用笔。繇乃问蔡伯喈④笔法于韦诞,诞惜不与。乃自捶胸呕血。太祖以五灵丹救之,得活。及诞死,繇令人盗掘其墓,遂得之。由是繇笔更妙。繇精思学书,卧画被穿过表,如厕终日忘归。每见万类皆书象之繇善三色书⑤最妙者八分⑥。

(选自羊欣《笔阵图》)①钟繇(yáo):三国魏大臣,书法家。书法与晋王羲之齐名,并称“钟王”。②刘胜:行书首创者。③魏太祖:曹操。邯郸淳:魏文学家,对文字书法很有研究。韦诞:魏书法家。④蔡伯喈(jiē):东汉人,工书画。⑤三色书:楷书、行书、草书。⑥八分:汉字书体名。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 诞惜不与/呼尔而与之

B. 及诞死/及鲁肃过寻阳

C. 学书三年/无从致书以观

D. 善三色书/陈康肃公善射CC(书法/书籍)(A. 给;B. 等到,到了;D. 擅长)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。每 见 万 类 皆 书 象 之 繇 善 三 色 书 最 妙 者 八 分。每见万类/皆书象之/繇善三色书/最妙者八分。3. 用现代汉语翻译下面的句子。繇精思学书,卧画被穿过表,如厕终日忘归。 钟繇全神贯注地研习书法,有时躺在床上用手指书写,常常将盖在身上的被子写穿。有时上厕所,竟然整天忘记回来。4. 文章写了钟繇痴迷学书的哪些表现?结合原文作简要概括。

(1)入抱犊山,学书三年;(2)未得笔法,捶胸呕血;(3)盗墓求书;(4)学书画被穿过表;(5)精思学书,如厕忘归;(6)每见万类,皆书象之。5. 结合文章内容,你是如何评价钟繇这一人物形象的?请简要说说。 肯定:勤奋学书的精神;批评:心胸狭窄,不择手段。【参考译文】 魏国人钟繇,字元常。小时候跟随刘胜去抱犊山,学习三年书法。钟繇常跟魏太祖、邯郸淳、韦诞等人一起谈论书法。一次,钟繇向韦诞借蔡伯喈真迹看看,韦诞爱惜没有借给他。钟繇生气地捶胸直至口吐鲜血。魏太祖用五灵丹救钟繇,钟繇才得以活命。直到韦诞死后,钟繇命人盗掘他的坟墓,终于得到了蔡伯喈真迹。从此,钟繇的书法日渐长益,更趋精妙。【参考译文】钟繇全神贯注地研习书法,有时躺在床上用手指书写,常常将盖在身上的被子写穿。有时上厕所,竟然整天忘记回来。看到世间万物,都书写下来。钟繇擅长楷书、行书、草书,最好的还是“八分体”。【第一学期阶段能力测试】十七、 贾岛小传 贾岛①字浪仙,元和中,元白②尚轻浅,岛独变格入僻,以矫艳。虽行坐寝食,吟咏不辍。尝跨驴张盖,横截天街。时秋风正厉,黄叶可扫。岛忽吟曰:“落叶满长安。”求联句不可得,因搪突③大京兆④刘栖楚,被系一夕而释之。又尝遇武宗皇帝于定水,岛尤肆侮慢,上讶之。他日有中旨令与一官谪去特授长江县尉稍迁普州司仓而终。①贾岛:唐代诗人。②元白:此处指元稹和白居易,二人同为新乐府运动的倡导者,主张诗歌的讽喻作用,写有大量反映现实的作品。③搪突:冲撞。④大京兆:即京兆尹,官职名称。1. 下列各组句子中,加点词语意思不相同的一项是

( )

A. 尝跨驴张盖/盖竹柏影也

B. 吟咏不辍/作辍无常

C. 求联句不可得/二者不可得兼

D. 虽行坐寝食/故虽有名马AA(伞/原来是)(B. 停止;C. 厉害,猛烈;D. 即使)2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。他 日 有 中 旨 令 与 一 官 谪 去 特 授 长 江 县 尉 稍 迁 普 州 司 仓 而 终。他日有中旨/令与一官谪去/特授长江县尉/稍迁普州司仓而终。3. 用现代汉语翻译下面的句子。又尝遇武宗皇帝于定水,岛尤肆侮慢,上讶之。还有一次,贾岛曾经在定水遇到了武宗皇帝,他对皇帝十分轻慢放肆,皇帝对此感到非常惊讶。4. 请你依据选文,分析并评价诗人贾岛的性格。 性格:(1)特立独行(追求个性):作诗追求“变格入僻”(独特)。

(2)勤奋刻苦:虽行坐寝食,吟咏不辍,以至达到忘我(入迷)的境界(尝跨驴张盖,横截天街,冲撞大京兆)。

(3)傲视权贵:冲撞大京兆、尤肆侮慢皇帝。

评价:追求个性、勤奋刻苦、傲视权贵的性格难能可贵,但为人(对权贵、皇帝)过于轻狂、傲慢,则不可取。【参考译文】 贾岛字浪仙,元和年间,元稹和白居易的诗崇尚浅显易懂,贾岛独自追求诗的变化和冷僻(独特),用来矫正当时诗歌艳丽的风气。(贾岛)即使是行走、坐卧、吃饭,也都不忘(停)吟咏作诗。贾岛曾经骑着驴打着伞,横截在长安城的街道上。当时秋风劲吹,黄叶满地,贾岛忽然吟出一句诗来:“落叶满长安。”【参考译文】再也想不出相对应的另一句诗来,忘记了回避,冲撞了大京兆尹刘栖楚一行,被抓起来关了一晚上才放了。还有一次,贾岛曾经在定水遇到了武宗皇帝,他对皇帝十分轻慢放肆,皇帝对此感到非常惊讶。事后,皇帝下旨,特意将他降职为长江县尉,稍后又改任普州司仓,死在任职的地方。十八、 孙晷送稻 孙晷①见人饥寒,并周赡②之,乡里赠遗,一无所受。亲故有穷老者数人,恒往来告索,人多厌慢之。而晷见之,欣所逾甚寒则与同衾食则与同器或解衣推被以恤之。时年饥谷贵,人有生刈③其稻者,晷见而避之,须去而出,既而自刈送与之。乡邻感愧,莫敢侵犯。

(选自《晋书·孙晷传》)①孙晷(guǐ):人名。②赡(shàn):供给,供养。③刈(yì):割,收割。1. 解释下列句中加点词语的意思。

(1)恒往来告索 ( ) (2)莫敢侵犯 ( )

(3)乡里赠遗 ( ) (4)恒往来告索 ( )索要,索取没有谁赠送经常,常常2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。欣 所 逾 甚 寒 则 与 同 衾 食 则 与 同 器 或 解 衣 推 被 以 恤 之。欣所逾甚/寒则与同衾/食则与同器/或解衣推被以恤之。3. 用现代汉语翻译下面的句子。 晷见而避之,须去而出,既而自刈送与之。 孙晷见到后却避开,等到那人离开才出现,接着自己割下稻谷送给这人。4. 文章用对比手法写旁人和孙晷对待穷老者的态度。他们的态度有什么不同?先用原文词句回答,然后谈谈你对孙晷态度的看法。旁人:“人多厌慢之”;孙晷:“欣所逾甚”。看法要点示例:孙晷富有同情心,能保护他人自尊心;孙晷宽以待人;体谅他人的难处。【参考译文】 孙晷见到有人受饥受冻,都一并周济供养。乡里人(因感激)而赠送的东西,一概不接受。亲朋故友中有几个穷困年老的,经常前来索要东西,人们大多厌恶怠慢他们。但孙晷见到了,表现得比平时更高兴,冷时与他们同盖一床被,吃饭时则与他们使用同一套食具,有时脱下自己的衣服、拿出自己的被子来救济他们。当时有一年收成不好,谷价昂贵,有人把孙晷家还没成熟的稻谷割了,孙晷见到却避开,等到那人离开才出现,接着自己割下稻谷送给这人。乡人邻居既感动又觉得羞惭,(之后)没有人敢侵犯他的东西。十九、 刘宣苦读 景泰①间,吉安刘公宣②代戍于京师龙骧卫,为卫使畜马,昼夜读书厩中,使初不知也。公偶与塾师论《春秋》,师惊异之,以语使,使乃优遇之。未几,发解及第③……。取解时,刘文恭公铉④主试,讶其文,谓必山林老儒之作,及启封乃公也人始识公而文恭知人之名益著。

(焦竤 《玉堂丛语》)①景泰:明代宗朱祁钰年号。②刘公宣:即刘宣。③发解及第:(刘宣参加科举考试)发榜考中了解元。④刘文恭公铉:即刘铉,下文中的“文恭”也同。

1. 下列选项中对加点词语的解释不正确的一项是

( )

A. 以语使(语:告诉)

B. 讶其文(讶:对……感到惊讶)

C. 公偶与塾师论《春秋》(论:论证)

D. 为卫使畜马(畜:养,蓄养)CC(论:谈论)2. 文中画线句子没有标点符号,请在需要加标点的地方用“/”标出来。及 启 封 乃 公 也 人 始 识 公 而 文 恭 知 人 之 名 益 著。及启封/乃公也/人始识公/而文恭知人之名益著。3. 用现代汉语翻译下面的句子。师惊异之,以语使,使乃优遇之。

老师对他的才华感到很惊异,把这件事告诉了卫使,卫使便对刘宣很好了。4. 用一个短语或一句话分别评价文中刘宣、卫使、刘铉三个人物。

刘宣:

卫使:

刘铉: 苦读成才

爱惜人才

慧眼识才

【参考译文】 明代宗景泰年间,吉安的刘宣代替别人在京师的龙骧卫当兵,为卫使养马,昼夜在马厩中读书,卫使开始不知道。刘宣偶然和私塾的老师谈论起《春秋》,老师对他的才华感到很惊异,把这件事告诉了卫使,卫使便对刘宣很好了。不久,刘宣参加科举考试考中了解元……。会试时,刘铉主持考试,对他的文章感到惊讶,觉得这肯定是山林中的老儒生所作,等到启封时,才知道是刘宣的文章,人们这才认识了刘宣,刘铉识人的名声也更加显著了。二十、 岳飞小传 飞事亲至孝,家无姬侍。吴玠素服飞,愿与交欢,饰名姝遗之。飞曰:“主上宵旰①,宁大将安乐时耶!”却不受。玠大叹服。或问:“天下何时太平?”飞曰:“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣!”师每休舍②,督将士注坡跳壕③,皆铠以习之。卒有取民麻一缕以束刍者,立斩以徇。卒夜宿民开门愿纳无敢入者。军号“冻死不拆屋,饿死不掳掠”。卒有疾,亲为调药。诸将远戍,飞妻问劳其家;死事者,哭之而育其孤。有颁犒,均给军吏,秋毫无犯。凡有所举,谋定而后战,所向克捷。故敌为之语曰:“撼山易,撼岳家军难。”每调军食,必蹙额曰:“东南民力竭矣!”好贤礼士,恂恂如儒生。每辞官,必曰:“将士效力,飞何功之有!”①宵旰:天未亮就起床穿衣,天黑了才吃饭。

②休舍:休息。③注坡跳壕:军事训练内容。注坡:从斜坡上急驰下去;跳壕:跃过壕沟。

1. 解释下面句子中加点词的意思。

(1)飞事亲至孝 ( ) (2)饰名姝遗之 ( )

(3)皆铠以习之 ( ) (4)秋毫无犯 ( ) 侍奉赠送穿上铠甲侵占(侵犯)2. 请用“/”给文中画波浪线的句子断句,限两处。卒 夜 宿 民 开 门 愿 纳 无 敢 入 者。卒夜宿/民开门愿纳/无敢入者。3. 用现代汉语翻译下面的句子。文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣!文臣不贪图钱财,武臣不吝惜生命,天下就太平了!4. 岳飞严以治军表现在哪些地方?用自己的话表述。 岳飞严以治军表现在两个方面:一是严格训练,休整时也不放松,要求穿上重甲训练;二是纪律严明,不拿老百姓的一草一木。5. 岳飞为什么能经常打胜仗,“所向克捷”?用文中原语回答。除此以外,还有什么原因?“凡有所举,谋定而后战”;用兵要讲究仁、信、智、勇、严。【参考译文】 岳飞侍奉父母极为孝顺,家里没有侍女(自己亲自伺候父母)。吴玠素来佩服岳飞,希望与他交好,把著名的美女打扮起来送给他。岳飞说:“皇上天没亮就穿衣起床,天很晚才吃饭(整天勤于政事),难道现在是大将安心享乐的时候吗?”推辞不接受。吴玠大为叹服。有人问(岳飞):“天下什么时候能太平?”岳飞说:“文臣不贪图钱财,武臣不吝惜生命,天下就太平了!”军队每次休整,(岳飞)督促将士跑下山坡、跃过壕沟,都(让将士)穿着沉重的铠甲来训练。【参考译文】士兵假若拿百姓一缕麻来捆束牲口草料,立即斩首示众。士兵晚上宿营,百姓开门希望接纳,没有人敢进去。军队的号令是“冻死也不拆(百姓的)房屋,饿死也不抢劫掠夺”。士兵生病,(岳飞)亲自为他们调药。将领们到远方戍守,岳飞的妻子便慰问犒劳他们的家人;为国而牺牲的,为之痛哭,并抚育他们的遗孤。(皇上)有赏赐犒劳,都分给军中官吏,丝毫不侵占。【参考译文】凡是有军事行动,计策定了然后才开战,因此攻打哪儿都能获胜。敌人因此说:“撼动大山容易,撼动岳家军难。”每次调集军粮,一定皱着眉头说:“东南百姓的财力用尽了!”(他)尊敬贤士,恭顺谦和得就像一介书生。(他)每次推辞升官,一定说:“将士出力,我岳飞有什么功劳!”

同课章节目录