人教版九年级化学教案:9.2 溶解度 第二课时

文档属性

| 名称 | 人教版九年级化学教案:9.2 溶解度 第二课时 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 72.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-08 09:13:02 | ||

图片预览

文档简介

《溶解度》教学设计(第2课时)

教学目标??

了解固体物质溶解度的要素和含义

初步学习绘制和分析溶解度曲线,体验数据处理过程,学习数据处理方法,并能用图表和化学语言表达有关的信息。

重点难点

1.教学重点:了解溶解度含义,探究溶解度曲线

2.教学难点:对溶解度概念的认识

教学方法

活动探究法、讲授法

教学用品

实物投影仪、多媒体设备

教学流程

教学过程

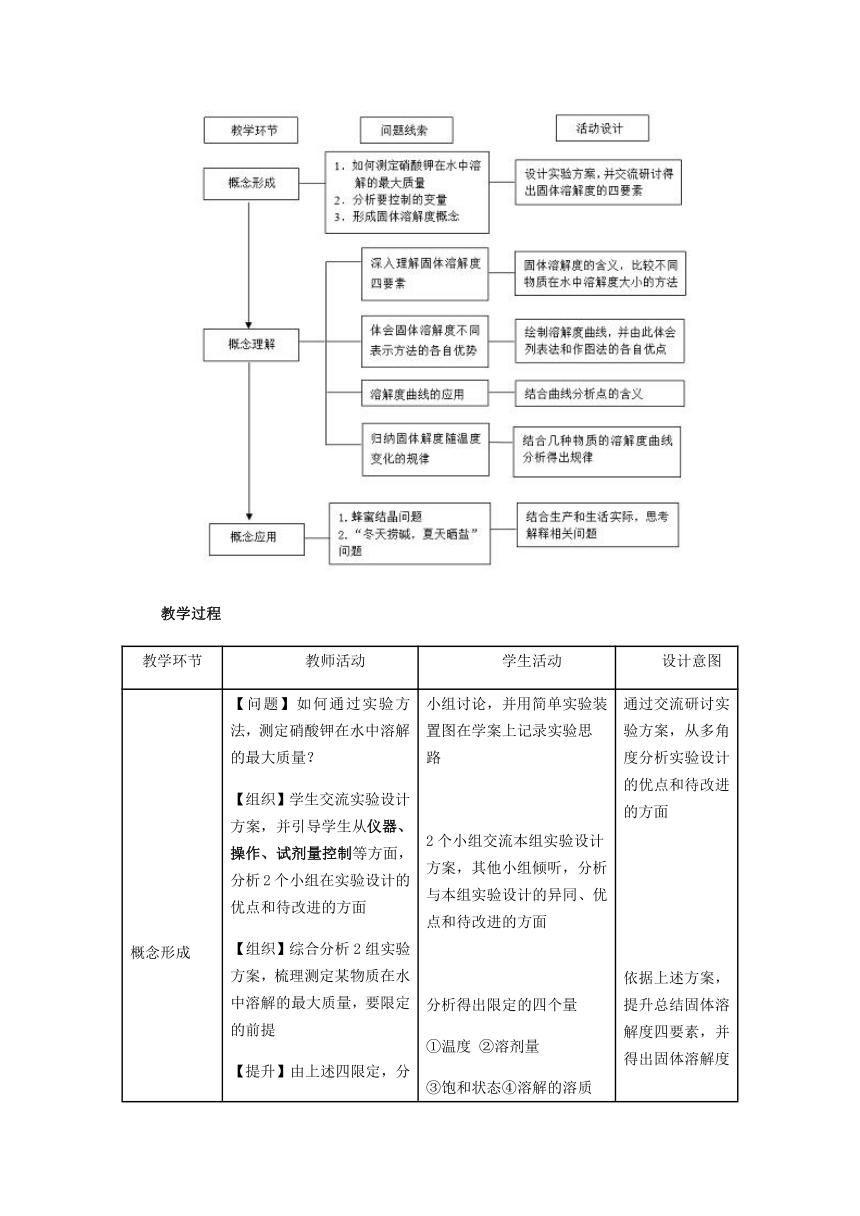

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

??????概念形成? 【问题】如何通过实验方法,测定硝酸钾在水中溶解的最大质量?【组织】学生交流实验设计方案,并引导学生从仪器、操作、试剂量控制等方面,分析2个小组在实验设计的优点和待改进的方面【组织】综合分析2组实验方案,梳理测定某物质在水中溶解的最大质量,要限定的前提【提升】由上述四限定,分析得出固体溶解度四要素:①一定温度②100g某种溶剂中③饱和状态④溶解的溶质质量,并由此引出固体溶解度概念 小组讨论,并用简单实验装置图在学案上记录实验思路?2个小组交流本组实验设计方案,其他小组倾听,分析与本组实验设计的异同、优点和待改进的方面?分析得出限定的四个量①温度 ②溶剂量③饱和状态④溶解的溶质质量通过教师分析讲解,将四限定进行细化,得到固体溶解度的四要素,并由此归纳出固体溶解度的概念 通过交流研讨实验方案,从多角度分析实验设计的优点和待改进的方面???依据上述方案,提升总结固体溶解度四要素,并得出固体溶解度概念

??????概念理解?????? 【问题】如何正确理解:20℃时,食盐的溶解度是36g。?【问题】比较不同物质在水中的溶解度大小,要控制的变量和测定的量是什么???【设问】通过给定的硝酸钾和氯化钠在不同温度时的溶解度,你能得到什么信息?【设疑】你能通过表格数据,读出25℃时硝酸钾的溶解度是多少?根据表中数据分析硝酸钾和氯化钠的溶解度随温度变化的规律是什么?【讲解】结合硝酸钾在不同温度时的溶解度,讲解绘制硝酸钾溶解度曲线的方法 结合固体溶解度四要素和概念,试图从不同角度进行分析和阐述含义结合固体溶解度四要素,得出要控制的变量和测定的量控制:①一定温度②100g水中③饱和状态三个变量,测定:溶解在水中的溶质质量通过表格给定的数据进行分析,获取相关的信息?体会表中数据准确可靠,但数据不够齐全体会反映溶解度随温度而变化的规律不够直观?倾听教师讲解,初步体会溶解度曲线的绘制方法?? 加深对固体溶解度四要素的理解和对溶解度概念的把握????提取表格信息,并为引出溶解度曲线打下基础体会两种溶解度表示方法的各自优势??明确溶解度曲线的绘制方法??

????????概念理解???? 【组织】根据学案中表1数据,任选2种物质,绘制其溶解度曲线【组织】学生展示绘制的不同物质的溶解度曲线【展示】硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线【设问】曲线交点(A点)的含义?在曲线上的点(B点、C点)含义?不在曲线上的点(D点)表示的含义?【设问】根据溶解度曲线,比较氯化钠与硝酸钾溶解度大小?【展示】熟石灰的溶解度曲线【展示】多种物质的溶解度曲线,整合分析固体物质的溶解度随温度变化的规律 任选2种物质,在坐标纸上绘制其溶解度曲线初步感知不同物质的溶解度随温度变化的规律观看硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线分析2条曲线交点、曲线上点、不在曲线上的点的含义???结合对交点的分析,在不同温度范围内,比较氯化钠与硝酸钾的溶解度大小?分析得出固体物质的溶解度随温度变化的3种类型,并记住代表物质 通过练习,加深对溶解度曲线的认识,初步感知不同物质的溶解度随温度变化的规律?根据图像,分析曲线交点、曲线上点、不在曲线上的点的含义?结合图像,比较氯化钠与硝酸钾的溶解度大小?归纳固体溶解度随温度变化的类型

????概念应用 【设问】小兵同学发现家里的蜂蜜在冰箱里放了一个月后,原本质地均匀的蜂蜜居然结晶了!为什么呢?如何使结晶的蜂蜜恢复原状?结晶后的蜂蜜还能食用吗? 【设问】我国青海湖地区有“冬天捞碱,夏天晒盐”的说法。你能解释原因吗? 思考,由问题情境分析蜂蜜中的糖分结晶的原因和恢复原状的方法,从结晶过程中物质是否改变的角度分析结晶后的蜂蜜能否食用?结合结晶方法和问题情境分析冬天捞碱的原理 联系生活实际,用所学的溶解度和溶解度随温度变化的知识解决实际问题?体会可以由现象倒推溶解度随温度变化的趋势

教学反思

收获:充分利用实验提供的感性材料,围绕教学主线设置一系列问题,引导学生对概念的本质进行分析、归纳,让学生在回顾旧知识的同时,从更高的层次再次对旧知识进行加工梳理,得出规律,在概念的形成、理解、应用过程中养成科学的态度,获得科学的方法。教学设计主线要明确,问题设计、活动探究等要围绕主线展开,要注意引起学生的思考和讨论,注重知识间的联系。注意从学生已有的经验出发,让他们从熟悉的生活情景中感受化学的重要性,了解化学与日常生活的密切关系,逐步学会分析和解决与化学有关的一些简单的实际问题。

不足:由于教书时间比较长,教学观念较陈旧,突出表现在关注知识本身多于关注知识的形成过程。此次课的准备和实施,让我体会到今后我要不断更新教学观念,跟上时代的步伐,不仅要关注学生是否学会知识,更要关注知识获取的过程,帮助学生提炼科学方法,逐步提升分析问题和解决问题的能力。

同课章节目录