北师大版七年级数学上册2.5有理数的减法教案(附答案)

文档属性

| 名称 | 北师大版七年级数学上册2.5有理数的减法教案(附答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-08 22:39:35 | ||

图片预览

文档简介

课题名称:2.5有理数的减法

一、教学内容分析

本节所讲的是北师大版《数学》教科书七年级上册第二章第五节的内容。

本章内容是有理数及其运算,在一定意义上讲,它是全新的,但必须充分认识到它是小学所学的四则运算的继承和发展,就本节内容来看,有理数的减法运算是建立在刚刚学过的有理数加法运算基础上的,这一节课是前面所学知识的继续,又是后面学习有理数混合运算的基础,起着承前启后的作用。有理数的减法对学生来说是比较难学的,特别容易和前面的加法混淆。初学时,学生的正确率不高,所以要通过对法则的透彻理解和大量的练习才能达到熟练的地步。

这节课首先从某一天的温差出发,引入有理数减法,使学生体会减法在实际生活中的应用,通过减法是加法的逆运算得出答案。在此基础上,归纳出有理数的减法法则,然后根据法则进行计算,最后又以两个实际问题进行运用,使数学计算变得生活化,数学课变得活泼一些,没有这么枯燥无味。

二、教学目标

知识与能力:要理解并掌握有理数减法法则,会进行有理数的减法运算 过程与方法:通过把减法运算转化为加法运算,学会渗透转化思想 情感态度和价值观:培养自己观察、比较、归纳及运算能力。 为了实现以上教学目标,确定本节课的教学重点是:有理数的减法法则的理解和运用.教学难点是:在实际情境中体会减法运算的意义并利用有理数的减法法则解决实际问题. 重点:理解有理数的减法法则.难点:将有理数减法运算转化为加法运算.

三、学习者特征分析

我们面对的教学对象是已具备一定知识储备和一定认知能力的个性鲜明的学生,而不是一张“白纸”,因此关注学生的情况对教学是十分有必要的. 在生活中学生经常会进行同类量之间的比较,因此学生对减法运算并不陌生,但这种认识常常流于经验的层面;在小学阶段学生进一步学习了作为“数的运算”的减法运算,但这种减法运算的学习很大程度上的是一种技能性的强化训练,学生对此缺乏理性的认识,很多时候减法仅作为加法的逆运算而存在.因此在教学中一方面要利用这些既有的知识储备作为知识生长的“最近发展区”来促进新课的学习,另一方面要通过具体情境中减法运算的学习,让学生体会减法的意义. 此外,值得注意的是本年龄段的学生学习积极性高,探索欲望强烈,但数学活动的经验较少,探索效率较低,合作交流能力有待加强.因此在教学过程中要做好调控.

四、教学过程

创设情境——提出猜想——探索验证——总结归纳——反馈运用.

五、教学设计

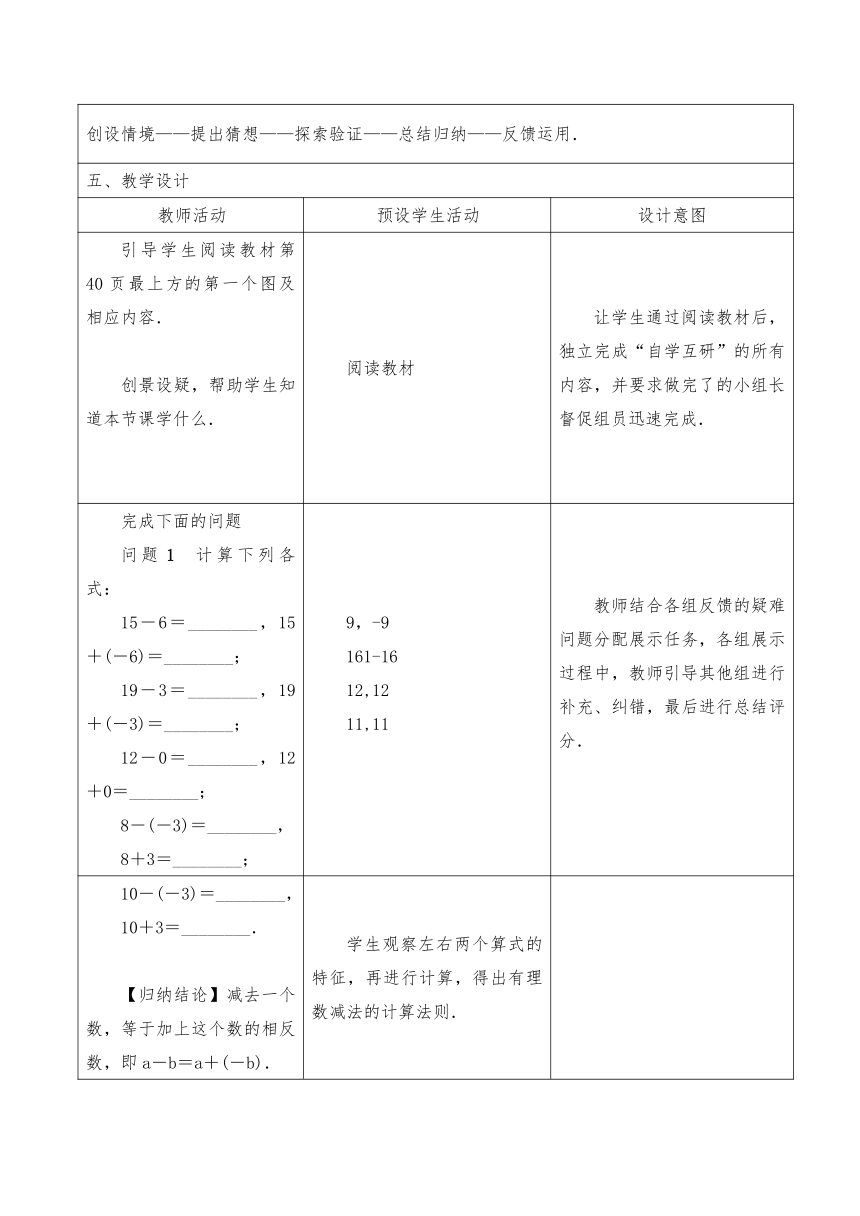

教师活动 预设学生活动 设计意图

引导学生阅读教材第40页最上方的第一个图及相应内容. 创景设疑,帮助学生知道本节课学什么. 阅读教材 让学生通过阅读教材后,独立完成“自学互研”的所有内容,并要求做完了的小组长督促组员迅速完成.

完成下面的问题 问题1 计算下列各式:15-6=________,15+(-6)=________;19-3=________,19+(-3)=________;12-0=________,12+0=________;8-(-3)=________, 8+3=________; 9,-9 161-16 12,12 11,11 教师结合各组反馈的疑难问题分配展示任务,各组展示过程中,教师引导其他组进行补充、纠错,最后进行总结评分.

10-(-3)=________, 10+3=________. 【归纳结论】减去一个数,等于加上这个数的相反数,即a-b=a+(-b). 学生观察左右两个算式的特征,再进行计算,得出有理数减法的计算法则.

问题2 计算下列各式: (1)9-(-5);(2)(-3)-1; (3)0-8;(4)(-5)-0. 【归纳结论】有理数的减法运算根据计算法则转化为加法运算,再按加法的计算法则进行计算.将减法转化为加法时要同时改变两个符号:一是运算符号由“-”变为“+”;另一个是减数的性质符号. 问题3 世界上最高的山峰是珠穆朗玛峰,其海拔高度大约是8844m,吐鲁番盆地的海拔高度大约是-155m.两处高度相差多少米?问题4 师生合作完成教材第41页例3的学习探究. 小组合作,完成老师提出的问题 通过计算使学生进一步掌握有理数减法的计算法则,并能熟练地进行有理数减法运算 .学生在导入中已初步认识有理数的减法,可类比求温差的方法来求落差.【说明】将数学融入到实际生活中,激发学生学习的积极性和主动性,学会与同伴交流、合作,使学生成为教与学的主体,进一步体会有理数减法的实际应用

六、教学板书

2.5有理数的减法 一、有理数减法法则二、减法法则的应用 1、1、 2、2、

一、教学内容分析

本节所讲的是北师大版《数学》教科书七年级上册第二章第五节的内容。

本章内容是有理数及其运算,在一定意义上讲,它是全新的,但必须充分认识到它是小学所学的四则运算的继承和发展,就本节内容来看,有理数的减法运算是建立在刚刚学过的有理数加法运算基础上的,这一节课是前面所学知识的继续,又是后面学习有理数混合运算的基础,起着承前启后的作用。有理数的减法对学生来说是比较难学的,特别容易和前面的加法混淆。初学时,学生的正确率不高,所以要通过对法则的透彻理解和大量的练习才能达到熟练的地步。

这节课首先从某一天的温差出发,引入有理数减法,使学生体会减法在实际生活中的应用,通过减法是加法的逆运算得出答案。在此基础上,归纳出有理数的减法法则,然后根据法则进行计算,最后又以两个实际问题进行运用,使数学计算变得生活化,数学课变得活泼一些,没有这么枯燥无味。

二、教学目标

知识与能力:要理解并掌握有理数减法法则,会进行有理数的减法运算 过程与方法:通过把减法运算转化为加法运算,学会渗透转化思想 情感态度和价值观:培养自己观察、比较、归纳及运算能力。 为了实现以上教学目标,确定本节课的教学重点是:有理数的减法法则的理解和运用.教学难点是:在实际情境中体会减法运算的意义并利用有理数的减法法则解决实际问题. 重点:理解有理数的减法法则.难点:将有理数减法运算转化为加法运算.

三、学习者特征分析

我们面对的教学对象是已具备一定知识储备和一定认知能力的个性鲜明的学生,而不是一张“白纸”,因此关注学生的情况对教学是十分有必要的. 在生活中学生经常会进行同类量之间的比较,因此学生对减法运算并不陌生,但这种认识常常流于经验的层面;在小学阶段学生进一步学习了作为“数的运算”的减法运算,但这种减法运算的学习很大程度上的是一种技能性的强化训练,学生对此缺乏理性的认识,很多时候减法仅作为加法的逆运算而存在.因此在教学中一方面要利用这些既有的知识储备作为知识生长的“最近发展区”来促进新课的学习,另一方面要通过具体情境中减法运算的学习,让学生体会减法的意义. 此外,值得注意的是本年龄段的学生学习积极性高,探索欲望强烈,但数学活动的经验较少,探索效率较低,合作交流能力有待加强.因此在教学过程中要做好调控.

四、教学过程

创设情境——提出猜想——探索验证——总结归纳——反馈运用.

五、教学设计

教师活动 预设学生活动 设计意图

引导学生阅读教材第40页最上方的第一个图及相应内容. 创景设疑,帮助学生知道本节课学什么. 阅读教材 让学生通过阅读教材后,独立完成“自学互研”的所有内容,并要求做完了的小组长督促组员迅速完成.

完成下面的问题 问题1 计算下列各式:15-6=________,15+(-6)=________;19-3=________,19+(-3)=________;12-0=________,12+0=________;8-(-3)=________, 8+3=________; 9,-9 161-16 12,12 11,11 教师结合各组反馈的疑难问题分配展示任务,各组展示过程中,教师引导其他组进行补充、纠错,最后进行总结评分.

10-(-3)=________, 10+3=________. 【归纳结论】减去一个数,等于加上这个数的相反数,即a-b=a+(-b). 学生观察左右两个算式的特征,再进行计算,得出有理数减法的计算法则.

问题2 计算下列各式: (1)9-(-5);(2)(-3)-1; (3)0-8;(4)(-5)-0. 【归纳结论】有理数的减法运算根据计算法则转化为加法运算,再按加法的计算法则进行计算.将减法转化为加法时要同时改变两个符号:一是运算符号由“-”变为“+”;另一个是减数的性质符号. 问题3 世界上最高的山峰是珠穆朗玛峰,其海拔高度大约是8844m,吐鲁番盆地的海拔高度大约是-155m.两处高度相差多少米?问题4 师生合作完成教材第41页例3的学习探究. 小组合作,完成老师提出的问题 通过计算使学生进一步掌握有理数减法的计算法则,并能熟练地进行有理数减法运算 .学生在导入中已初步认识有理数的减法,可类比求温差的方法来求落差.【说明】将数学融入到实际生活中,激发学生学习的积极性和主动性,学会与同伴交流、合作,使学生成为教与学的主体,进一步体会有理数减法的实际应用

六、教学板书

2.5有理数的减法 一、有理数减法法则二、减法法则的应用 1、1、 2、2、

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择