6老山界课件(共26张PPT)

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

6 老山界

陆定一

一、新课引入

毛主席的诗《七律 长征》中,讲到了雄伟险峻的“五岭”,其中有一座山岭叫做越城岭,这座山高三十里,悬崖峭壁,十分险峻,是“五岭”中最险的一座山,也是红军翻过的“第一座难走的山”,它被称为老山界,红军战士是怎样翻越这座“难”翻的山的呢?今天就让我们一起听听亲身经历过这次翻山战斗的一位老红军的讲述吧。

二、新课讲解

作者简介

陆定一(1906年6月—1996年5月),男,1906年6月9日出生于江苏无锡,伟大的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家,中国共产党宣传思想阵线杰出的领导人。

著有《金色的鱼钩》《中国工农红军第一方面军长征记》《老山界》等等。

二、新课讲解

老山界是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰海拔2141.5米,为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。1934年1月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

写作背景

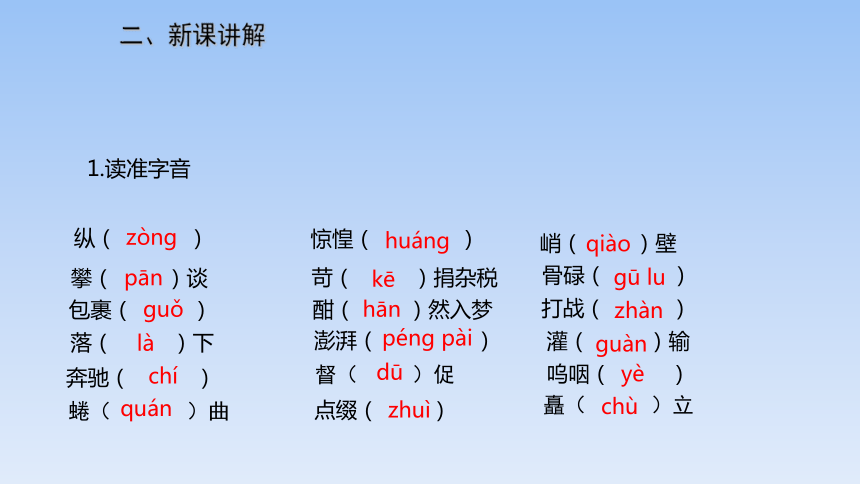

纵( )

惊惶( )

攀( )谈

苛( )捐杂税

峭( )壁

骨碌( )

包裹( )

酣( )然入梦

打战( )

蜷( )曲

点缀( )

矗( )立

奔驰( )

呜咽( )

澎湃( )

督( )促

落( )下

灌( )输

zòng

huáng

qiào

pān

kē

gū lu

guǒ

hān

zhàn

là

péng pài

guàn

chí

dū

yè

quán

zhuì

chù

二、新课讲解

1.读准字音

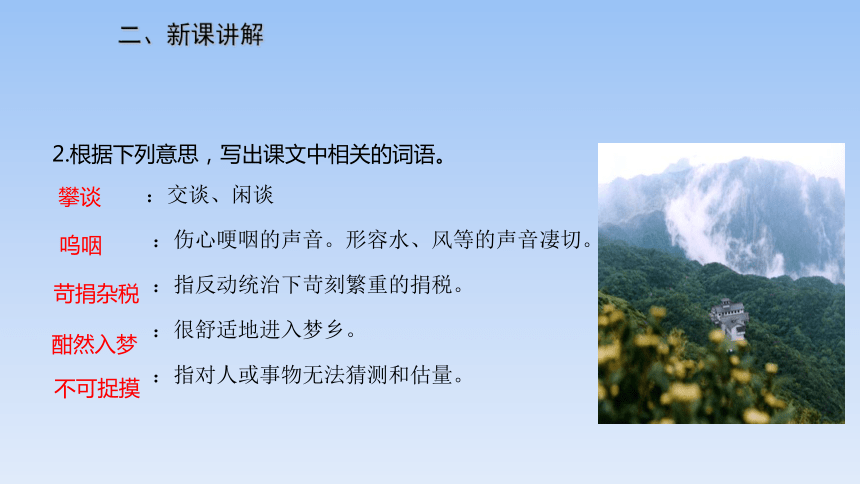

:交谈、闲谈

:伤心哽咽的声音。形容水、风等的声音凄切。

:指反动统治下苛刻繁重的捐税。

:很舒适地进入梦乡。

:指对人或事物无法猜测和估量。

攀谈

呜咽

苛捐杂税

酣然入梦

不可捉摸

二、新课讲解

2.根据下列意思,写出课文中相关的词语。

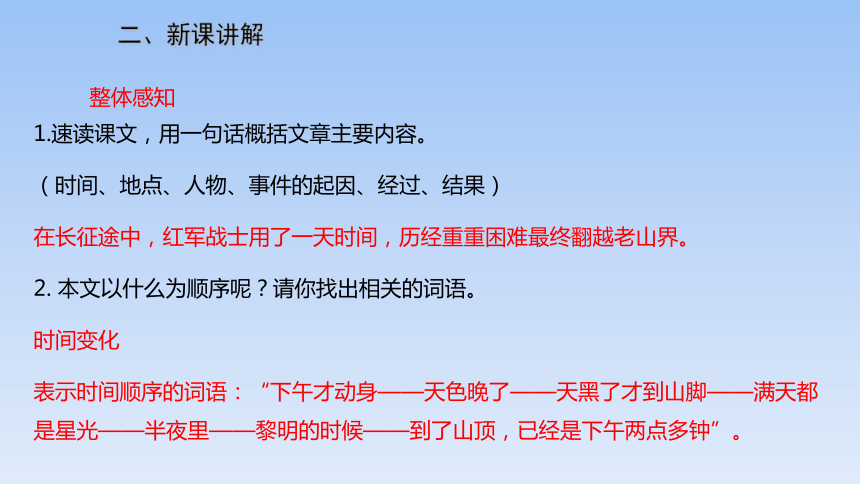

整体感知

1.速读课文,用一句话概括文章主要内容。

(时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果)

在长征途中,红军战士用了一天时间,历经重重困难最终翻越老山界。

2. 本文以什么为顺序呢?请你找出相关的词语。

时间变化

表示时间顺序的词语:“下午才动身——天色晚了——天黑了才到山脚——满天都是星光——半夜里——黎明的时候——到了山顶,已经是下午两点多钟”。

二、新课讲解

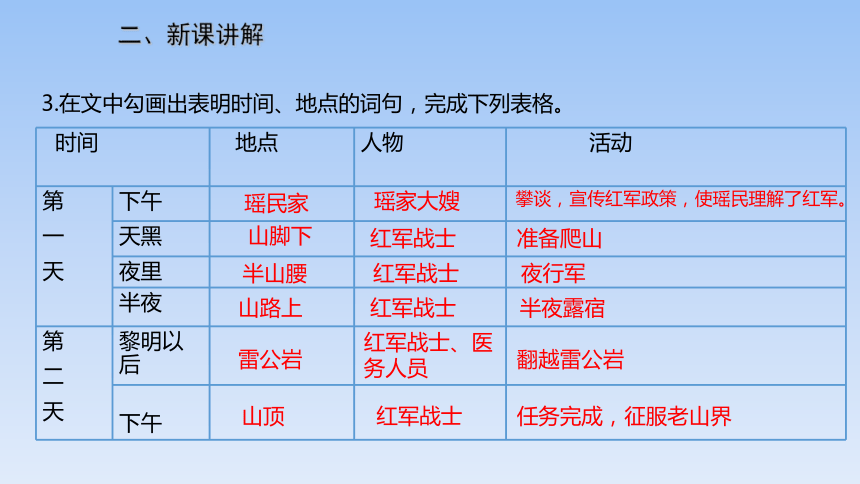

瑶民家

瑶家大嫂

攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

山脚下

红军战士

准备爬山

半山腰

红军战士

夜行军

山路上

红军战士

半夜露宿

雷公岩

红军战士、医务人员

翻越雷公岩

山顶

红军战士

任务完成,征服老山界

3.在文中勾画出表明时间、地点的词句,完成下列表格。

二、新课讲解

时间 地点 人物 活动

第

一

天

下午

天黑

夜里

半夜

第

二

天 黎明以后

下午

4.文章按时间顺序,分为三个部分来记叙红军翻越老山界的经过。以此为依据,整理文章的结构。

第一部分(1自然段):

第二部分(2自然段到32段):

第一层:(2——10):

第二层:(11——32):

第三部分:(33):

概括介绍老山界,点明它的地理位置山高,摆出困难。

翻越老山界的经过

山脚访瑶家。

红军翻越老山界。

写作者的感受。

二、新课讲解

二、新课讲解

研读课文,思考问题。

1.老山界是一座难翻的山。其“难”表现在哪些方面呢? 请同学们快速浏览课文并勾画出有关的句子来。

2.面对这般重重困难,我们的红军战士是如何对待的呢?表现了红军战士怎样的思想性格?

难

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

悬崖峭壁山高路险

路窄石硬寒气逼人

粮食奇缺肚子饥饿

敌人追击枪声密集

1.地势渐渐更加陡起来。

2.向下看,简直就是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

3.也就是所谓的雷公岩,果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不深,但也够怕人的。

机关枪声很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。远远地还听见敌人飞机的叹息……

1.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

2.只得裹一条毯子,横着心躺下去。

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。

1.明知道前面粮食缺乏,我们还是把这整袋子米送给她。

2.粥吃起来十分香甜,因为确实饿了。

3.山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

4.在每条溪流的旁边,有很多战士用脸盆、饭盆子、茶缸煮粥吃。

二、新课讲解

难

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

横着心躺下去

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

好容易来了一个认识的同志,带来一袋米,虽然明知道前面粮食缺乏,我们还是把这整袋子米送给她。

昨天的晚饭,今天的早饭,都没吃饱。肚子很饿,力气不够,但是必须鼓着勇气前进。

累得走不动的时候,索性在地上躺一会儿。

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日前线上去显显身手呢?

打趣逗笑奋勇登山

酣然入梦观赏夜景

勇敢前进大公无私

毫不畏惧嘲笑敌机

不怕困难、英勇顽强的乐观精神

二、新课讲解

二、新课讲解

1.课文写红军翻越老山界,却用了不少笔墨写“我们”与瑶民大嫂攀谈,作用是什么?

显示了红军是为人民谋福利的军队。说明红军不但是战斗队,也是宣传队和播种机。从一个侧面丰富了课文的中心思想。

2.作者在文中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么??

突出长征路途的艰难,也更能突出红军战士的革命英雄主义精神。只要有这种豪迈的精神,再大的困难,也能克服。

精读课文,合作探究

二、新课讲解

1.本文把红军战士的顽强意志和乐观精神刻画得具体形象,靠的是生动的描写。找出登山过程中的三处景物描写部分。

合作探究

(1)夜晚翻山的部分。

(“满天都是星光”一段,“在‘之’字拐的路上一步一步地上去”一段。)

(2)半夜露宿山上的部分。

(从“半夜里忽然醒来”到“不知什么时候又睡着了”。)

(3)下山部分。

(从“我们一口气跑下去”到“清得透底”。)

二、新课讲解

2.怎样理解第12段描写中的“只见火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观”? “奇观”在句中突出了作者怎样的思想感情?

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象。“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高,表现了老山界的险峻;而“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

“奇观”一词表现出这一景象的奇特罕见,表现红军队伍的宏伟气势并颂扬了红军坚强的革命意志和乐观主义的精神。

合作探究

赏析环境描写——“之”字奇观

二、新课讲解

?3.第12段描写了红军夜晚爬山的“奇观”,第18段为什么还要继续描写红军爬山的景象?删去这段描写行不行?

不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受(“一步一步的上去” “向上看……向下看”)进一步写出了山势的险峻陡峭,写活了红军夜晚攀登老山界这一壮丽、宏伟的奇观,反映了红军战胜困难的信心和决心。

合作探究

3.在“半夜 露宿”这一部分,作者交代说战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入睡了”,这两者是否矛盾?

“横着心”说明战士们不怕困难,不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性 。“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又写出了他们置生死于度外、从容镇定、坦然的襟怀。

赏析环境描写——半夜醒来见闻

二、新课讲解

二、新课讲解

4.半夜露宿的情景写得非常生动感人,作者是怎样写夜景和感受的?找出关键词语来讨论体会。

“颤”和“蜷”使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,生动的表现了寒气刺骨的情景。但是,战士们没有被吓倒,他们冻醒了就围着火堆小声谈话。写出了他们的乐观和从容镇定。

二、新课讲解

5.最后一次描写的景物是下山途中所见,景物的特点是什么?表达了作者怎样的心情?

景色明朗、清新。表达了克服困难后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

赏析环境描写——下山途中

三、归纳小结

1.中心:本文记述了红军在长征途中翻越的第一座难走的山---老山界的故事,通过记叙红军在翻山过程中遇到的行军难、吃饭难、睡觉难、处境难等困难,表现了红军艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

2.写作特点:

(1)采取顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排文章层次。

(2)以生动的描写具体而形象地表达中心。

(3)语言朴实优美,凝炼细腻,字里行间流露出真挚而强烈的感情。

四、强化训练

【学法指导】:

(1)结合上下文,联系具体语境分析语句的含义;(2)抓住修辞方法和表现手法,体会修辞手法的作用和效果,对比、讽刺手法更应注意;(3)抓住人物描写方法,体会人物思想感情;(4)写景的语句,分析景物描写的作用(以景衬情);(5)抓住感彩的词语,体会褒词贬用、贬词褒用的效果;(6)内涵丰富的语句,要分析句子的深层含义,尤其是语义双关的句子;(7)有的疑难语句,只要解决关键词的含义,就 可迎刃而解语句内涵。

结合上下文,联系具体语境分析语句的含义。

四、强化训练

(1)这是一家瑶民,住着母女二人;男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了。(从“照着习慣”和“躲”,你读出了什么?)

“照着习惯”说明这里的百姓经常受到官兵、土匪的欺压,男人“躲”起来是怕红军也像原来的队伍一样抓壮丁。

(2)远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?(这句话有什么含义?)

运用了拟人修辞手法,使敌机有了人 的情感,既表现出敌人对红军战士的无可奈何之情,也表现出国民党士兵对打内战的极端不满。用“叹息”构成了对敌人的嘲讽,同时暗示了红军长征是为北上抗日的目的。

结合上下文,联系具体语境分析语句的含义;

四、强化训练

(3)难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了。(如何理解“笨重”的意思?)

“笨重”在这里指红军长征初期携带的装备太多,行军不便,同时表现了红军翻山后的欣慰和自豪。

(4)耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

作者运用比喻、排比等多种修辞手法将无形的声音化为具体的形象,给人以美好的联想。用看似矛盾的语言,表现了人声和大自然的声音交织在一起或小或大或远或近的“不可捉摸”的感觉。同时作者还运用了反衬手法,以“耳朵里有不可捉摸的声响”来衬托午夜雷公岩的寂静,获得了“以声衬静静更静”的艺术效果。

五、拓展延伸

毛主席爱兵如子让担架

长征初期,毛泽东大病初愈,组织上给他制作了一副担架,配备了坐骑。但他很少用担架,不是让给生病的警卫员,就是让给冻脚的小战士。坐骑更是秘书、警卫、勤杂人员轮流使用。渡赤水河时,警卫员黄泽九因肚子痛掉队了。毛泽东马上将担架留给他,自己和战士们夜行军走了100里山路。尽管很疲劳,他们一路上还给战士们讲笑话,鼓舞大家。

一天,红军来到雪山脚下,机要秘书黄有凤又突然得了疟疾,打摆子发高烧。毛泽东亲自找卫生员给他服药治疗,又让他躺在担架上,一再鼓励他要坚持下去。可毛泽东自己却拄着拐棍,迎着刺骨的寒风,一步一滑地向着雪山走去。黄有凤躺在暖暖的担架上,望着毛泽东那举步维艰的身影,感动得热泪盈眶。长征中,红军将领们像这样爱兵如子的动人故事还有很多很多……

浸染鲜血的长征故事

五、拓展延伸

彭德怀宰杀坐骑救急

1935年8月,红三军团在过草地时,由于连续长途行军作战,干部战士都十分疲惫。因为缺粮,他们只能靠吃野菜草根充饥。此时,军团长彭德怀决定把仅有的六匹骡子全部杀掉,以解燃眉之急。身边的警卫员和饲养员一听要宰杀全部骡子,包括彭德怀的坐骑大黑骡子后,都不同意。这头大黑骡子在长征中立下了汗马功劳。一路上,它不是驮着粮食、器材,就是驮着伤病员。过湘江时,许多不会游泳的战士就是它一次次地运过江去的;过雪山时,一些疲劳过度奄奄一息的战士,也是靠它翻越了雪山。

彭德怀耐心地做大家的思想工作:“不杀它们,部队靠什么走出草地?人比牲口更重要!”最后,骡子全部杀掉了,军团部只留下了一些杂碎,其余都留给了后面的部队,这些肉不知救了多少红军战士,使部队渡过了难关。

六、布置作业

1.仿照“像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”请你发挥想象力,按照上面的例句写一组排比句式。

〔注意〕想象要合理,比喻要贴切,句式要一致。

2. 写寂静,可以以静写静,也可以以声写静。这篇课文既说“寂静”,又说“耳朵里有不可捉摸的声响”,正是以声写静。恰恰因为静极了,才听到一般听不到的声音;恰恰因为听到了一般听不到的声音,才说明实在是静极了。

你在生活中曾有这样的感受吗?试用一二百字写出来,练习用比喻。

6 老山界

陆定一

一、新课引入

毛主席的诗《七律 长征》中,讲到了雄伟险峻的“五岭”,其中有一座山岭叫做越城岭,这座山高三十里,悬崖峭壁,十分险峻,是“五岭”中最险的一座山,也是红军翻过的“第一座难走的山”,它被称为老山界,红军战士是怎样翻越这座“难”翻的山的呢?今天就让我们一起听听亲身经历过这次翻山战斗的一位老红军的讲述吧。

二、新课讲解

作者简介

陆定一(1906年6月—1996年5月),男,1906年6月9日出生于江苏无锡,伟大的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家,中国共产党宣传思想阵线杰出的领导人。

著有《金色的鱼钩》《中国工农红军第一方面军长征记》《老山界》等等。

二、新课讲解

老山界是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰海拔2141.5米,为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。1934年1月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

写作背景

纵( )

惊惶( )

攀( )谈

苛( )捐杂税

峭( )壁

骨碌( )

包裹( )

酣( )然入梦

打战( )

蜷( )曲

点缀( )

矗( )立

奔驰( )

呜咽( )

澎湃( )

督( )促

落( )下

灌( )输

zòng

huáng

qiào

pān

kē

gū lu

guǒ

hān

zhàn

là

péng pài

guàn

chí

dū

yè

quán

zhuì

chù

二、新课讲解

1.读准字音

:交谈、闲谈

:伤心哽咽的声音。形容水、风等的声音凄切。

:指反动统治下苛刻繁重的捐税。

:很舒适地进入梦乡。

:指对人或事物无法猜测和估量。

攀谈

呜咽

苛捐杂税

酣然入梦

不可捉摸

二、新课讲解

2.根据下列意思,写出课文中相关的词语。

整体感知

1.速读课文,用一句话概括文章主要内容。

(时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果)

在长征途中,红军战士用了一天时间,历经重重困难最终翻越老山界。

2. 本文以什么为顺序呢?请你找出相关的词语。

时间变化

表示时间顺序的词语:“下午才动身——天色晚了——天黑了才到山脚——满天都是星光——半夜里——黎明的时候——到了山顶,已经是下午两点多钟”。

二、新课讲解

瑶民家

瑶家大嫂

攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

山脚下

红军战士

准备爬山

半山腰

红军战士

夜行军

山路上

红军战士

半夜露宿

雷公岩

红军战士、医务人员

翻越雷公岩

山顶

红军战士

任务完成,征服老山界

3.在文中勾画出表明时间、地点的词句,完成下列表格。

二、新课讲解

时间 地点 人物 活动

第

一

天

下午

天黑

夜里

半夜

第

二

天 黎明以后

下午

4.文章按时间顺序,分为三个部分来记叙红军翻越老山界的经过。以此为依据,整理文章的结构。

第一部分(1自然段):

第二部分(2自然段到32段):

第一层:(2——10):

第二层:(11——32):

第三部分:(33):

概括介绍老山界,点明它的地理位置山高,摆出困难。

翻越老山界的经过

山脚访瑶家。

红军翻越老山界。

写作者的感受。

二、新课讲解

二、新课讲解

研读课文,思考问题。

1.老山界是一座难翻的山。其“难”表现在哪些方面呢? 请同学们快速浏览课文并勾画出有关的句子来。

2.面对这般重重困难,我们的红军战士是如何对待的呢?表现了红军战士怎样的思想性格?

难

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

悬崖峭壁山高路险

路窄石硬寒气逼人

粮食奇缺肚子饥饿

敌人追击枪声密集

1.地势渐渐更加陡起来。

2.向下看,简直就是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

3.也就是所谓的雷公岩,果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不深,但也够怕人的。

机关枪声很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。远远地还听见敌人飞机的叹息……

1.路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

2.只得裹一条毯子,横着心躺下去。

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。

1.明知道前面粮食缺乏,我们还是把这整袋子米送给她。

2.粥吃起来十分香甜,因为确实饿了。

3.山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

4.在每条溪流的旁边,有很多战士用脸盆、饭盆子、茶缸煮粥吃。

二、新课讲解

难

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

横着心躺下去

天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

好容易来了一个认识的同志,带来一袋米,虽然明知道前面粮食缺乏,我们还是把这整袋子米送给她。

昨天的晚饭,今天的早饭,都没吃饱。肚子很饿,力气不够,但是必须鼓着勇气前进。

累得走不动的时候,索性在地上躺一会儿。

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日前线上去显显身手呢?

打趣逗笑奋勇登山

酣然入梦观赏夜景

勇敢前进大公无私

毫不畏惧嘲笑敌机

不怕困难、英勇顽强的乐观精神

二、新课讲解

二、新课讲解

1.课文写红军翻越老山界,却用了不少笔墨写“我们”与瑶民大嫂攀谈,作用是什么?

显示了红军是为人民谋福利的军队。说明红军不但是战斗队,也是宣传队和播种机。从一个侧面丰富了课文的中心思想。

2.作者在文中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么??

突出长征路途的艰难,也更能突出红军战士的革命英雄主义精神。只要有这种豪迈的精神,再大的困难,也能克服。

精读课文,合作探究

二、新课讲解

1.本文把红军战士的顽强意志和乐观精神刻画得具体形象,靠的是生动的描写。找出登山过程中的三处景物描写部分。

合作探究

(1)夜晚翻山的部分。

(“满天都是星光”一段,“在‘之’字拐的路上一步一步地上去”一段。)

(2)半夜露宿山上的部分。

(从“半夜里忽然醒来”到“不知什么时候又睡着了”。)

(3)下山部分。

(从“我们一口气跑下去”到“清得透底”。)

二、新课讲解

2.怎样理解第12段描写中的“只见火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观”? “奇观”在句中突出了作者怎样的思想感情?

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象。“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高,表现了老山界的险峻;而“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

“奇观”一词表现出这一景象的奇特罕见,表现红军队伍的宏伟气势并颂扬了红军坚强的革命意志和乐观主义的精神。

合作探究

赏析环境描写——“之”字奇观

二、新课讲解

?3.第12段描写了红军夜晚爬山的“奇观”,第18段为什么还要继续描写红军爬山的景象?删去这段描写行不行?

不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受(“一步一步的上去” “向上看……向下看”)进一步写出了山势的险峻陡峭,写活了红军夜晚攀登老山界这一壮丽、宏伟的奇观,反映了红军战胜困难的信心和决心。

合作探究

3.在“半夜 露宿”这一部分,作者交代说战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入睡了”,这两者是否矛盾?

“横着心”说明战士们不怕困难,不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性 。“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又写出了他们置生死于度外、从容镇定、坦然的襟怀。

赏析环境描写——半夜醒来见闻

二、新课讲解

二、新课讲解

4.半夜露宿的情景写得非常生动感人,作者是怎样写夜景和感受的?找出关键词语来讨论体会。

“颤”和“蜷”使我们仿佛看见战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,生动的表现了寒气刺骨的情景。但是,战士们没有被吓倒,他们冻醒了就围着火堆小声谈话。写出了他们的乐观和从容镇定。

二、新课讲解

5.最后一次描写的景物是下山途中所见,景物的特点是什么?表达了作者怎样的心情?

景色明朗、清新。表达了克服困难后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

赏析环境描写——下山途中

三、归纳小结

1.中心:本文记述了红军在长征途中翻越的第一座难走的山---老山界的故事,通过记叙红军在翻山过程中遇到的行军难、吃饭难、睡觉难、处境难等困难,表现了红军艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

2.写作特点:

(1)采取顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排文章层次。

(2)以生动的描写具体而形象地表达中心。

(3)语言朴实优美,凝炼细腻,字里行间流露出真挚而强烈的感情。

四、强化训练

【学法指导】:

(1)结合上下文,联系具体语境分析语句的含义;(2)抓住修辞方法和表现手法,体会修辞手法的作用和效果,对比、讽刺手法更应注意;(3)抓住人物描写方法,体会人物思想感情;(4)写景的语句,分析景物描写的作用(以景衬情);(5)抓住感彩的词语,体会褒词贬用、贬词褒用的效果;(6)内涵丰富的语句,要分析句子的深层含义,尤其是语义双关的句子;(7)有的疑难语句,只要解决关键词的含义,就 可迎刃而解语句内涵。

结合上下文,联系具体语境分析语句的含义。

四、强化训练

(1)这是一家瑶民,住着母女二人;男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了。(从“照着习慣”和“躲”,你读出了什么?)

“照着习惯”说明这里的百姓经常受到官兵、土匪的欺压,男人“躲”起来是怕红军也像原来的队伍一样抓壮丁。

(2)远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?(这句话有什么含义?)

运用了拟人修辞手法,使敌机有了人 的情感,既表现出敌人对红军战士的无可奈何之情,也表现出国民党士兵对打内战的极端不满。用“叹息”构成了对敌人的嘲讽,同时暗示了红军长征是为北上抗日的目的。

结合上下文,联系具体语境分析语句的含义;

四、强化训练

(3)难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了。(如何理解“笨重”的意思?)

“笨重”在这里指红军长征初期携带的装备太多,行军不便,同时表现了红军翻山后的欣慰和自豪。

(4)耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

作者运用比喻、排比等多种修辞手法将无形的声音化为具体的形象,给人以美好的联想。用看似矛盾的语言,表现了人声和大自然的声音交织在一起或小或大或远或近的“不可捉摸”的感觉。同时作者还运用了反衬手法,以“耳朵里有不可捉摸的声响”来衬托午夜雷公岩的寂静,获得了“以声衬静静更静”的艺术效果。

五、拓展延伸

毛主席爱兵如子让担架

长征初期,毛泽东大病初愈,组织上给他制作了一副担架,配备了坐骑。但他很少用担架,不是让给生病的警卫员,就是让给冻脚的小战士。坐骑更是秘书、警卫、勤杂人员轮流使用。渡赤水河时,警卫员黄泽九因肚子痛掉队了。毛泽东马上将担架留给他,自己和战士们夜行军走了100里山路。尽管很疲劳,他们一路上还给战士们讲笑话,鼓舞大家。

一天,红军来到雪山脚下,机要秘书黄有凤又突然得了疟疾,打摆子发高烧。毛泽东亲自找卫生员给他服药治疗,又让他躺在担架上,一再鼓励他要坚持下去。可毛泽东自己却拄着拐棍,迎着刺骨的寒风,一步一滑地向着雪山走去。黄有凤躺在暖暖的担架上,望着毛泽东那举步维艰的身影,感动得热泪盈眶。长征中,红军将领们像这样爱兵如子的动人故事还有很多很多……

浸染鲜血的长征故事

五、拓展延伸

彭德怀宰杀坐骑救急

1935年8月,红三军团在过草地时,由于连续长途行军作战,干部战士都十分疲惫。因为缺粮,他们只能靠吃野菜草根充饥。此时,军团长彭德怀决定把仅有的六匹骡子全部杀掉,以解燃眉之急。身边的警卫员和饲养员一听要宰杀全部骡子,包括彭德怀的坐骑大黑骡子后,都不同意。这头大黑骡子在长征中立下了汗马功劳。一路上,它不是驮着粮食、器材,就是驮着伤病员。过湘江时,许多不会游泳的战士就是它一次次地运过江去的;过雪山时,一些疲劳过度奄奄一息的战士,也是靠它翻越了雪山。

彭德怀耐心地做大家的思想工作:“不杀它们,部队靠什么走出草地?人比牲口更重要!”最后,骡子全部杀掉了,军团部只留下了一些杂碎,其余都留给了后面的部队,这些肉不知救了多少红军战士,使部队渡过了难关。

六、布置作业

1.仿照“像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”请你发挥想象力,按照上面的例句写一组排比句式。

〔注意〕想象要合理,比喻要贴切,句式要一致。

2. 写寂静,可以以静写静,也可以以声写静。这篇课文既说“寂静”,又说“耳朵里有不可捉摸的声响”,正是以声写静。恰恰因为静极了,才听到一般听不到的声音;恰恰因为听到了一般听不到的声音,才说明实在是静极了。

你在生活中曾有这样的感受吗?试用一二百字写出来,练习用比喻。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读