一年级上册数学教案-3.2 比大小

图片预览

文档简介

第三单元 1~5的认识和加减法

教学设计

第2课时 比 大 小

教学内容

人教版一年级上册教材第17页内容及第18~19页练习三的第3、6、7小题。

内容简析

在第一单元我们已经学习了《比多少》,学生对同样多、多些和少些等知识有了初步的感知。这节课主要通过猴子分水果,再次感知同样多、多一些和少一些的同时,认识“>”“<”和“=”三个数学符号,会用这几个符号表示两个数之间的大小关系。

教学目标

了解“>”“<”和“=”的含义,会用语言(大于、小于或等于)来描述5以内数的大 小。

学会比较数字大小的方法,会正确比较5以内数的大小,并用符号表示。

感受学数学、用数学的乐趣。

教学重难点

学会比较数字大小的方法。

教法与学法

本课时教学时,教师要充分利用已经学过的一一对应的方法,以及象形统计图,使学生

直观地看出谁多谁少还是同样多;对于“>”“<”和“=”的运用,则抓住“开口朝大数”这一特点。

本课时学生的学习主要是通过观察,自己动手摆一摆、排一排等活动,摆成与书上相

近的象形统计图,分辨出谁多谁少还是同样多,并用“>”“<”和“=”表示出来。

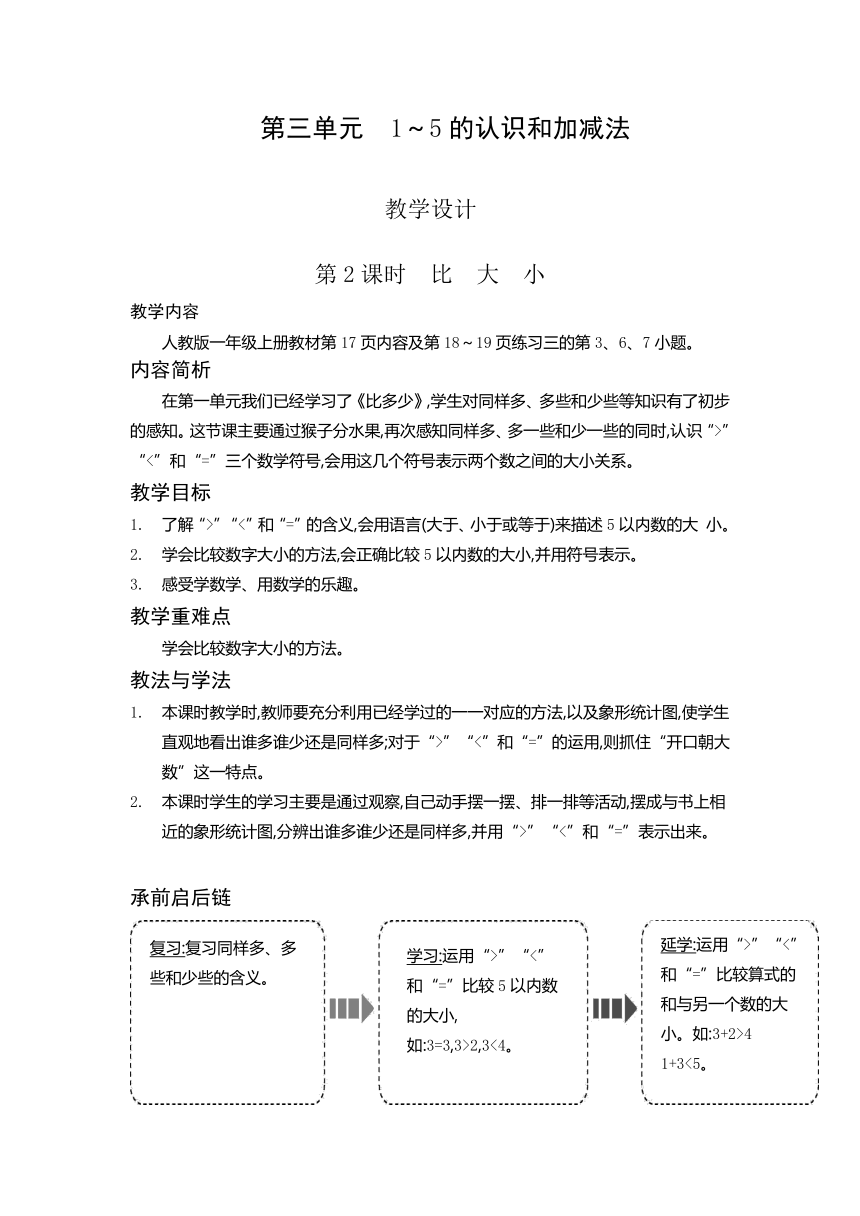

承前启后链

教学过程

一、情景创设,导入课题

多媒体课件展示法:播放课件,有3只小猴在美丽的大森林里玩耍,它们玩得好高兴啊,午餐的时间到了,桃子、香蕉和梨摆了一堆……教师导语:它们各有几个?你能看出哪种水果够吃,哪种不够吃吗?由此导入本课课题。(详见配套课件部分)

【品析:利用课件展示导入课题,形象、直观,能激发学生的学习兴趣,带领学生们直接切入到教材例题当中。】

故事描述法:教师根据情景图内容设计“3只小猴吃水果”的故事,有一天,3只小猴正在花果山上玩耍,它们荡秋千、捉迷藏,玩得可高兴了,可是不一会儿,3只小猴的肚子咕咕乱叫起来,原来它们饿了,于是拿出准备好的水果,想饱餐一顿,可是水果不一样多,如果每只小猴吃1个桃子、1根香蕉和1个梨,够不够?由此导入本课课题。

【品析:通过讲故事,激发学生的学习兴趣, 提高主动探究的积极性,自然而然引入课题。】

游戏引入法:教师布置“占座”游戏,3名学生围着2个凳子转圈,听教师随机喊口令,当教师喊到“请坐!”时,3名学生中只能有2名学生坐下……教师导语:学生和凳子哪个多?(生:学生多。)那么3和2哪个大?(生:3大。)也就是3大于2……由此展开课题。

【品析:游戏是学生喜爱的活动,能充分调动学生的积极性,在教师的引导下,学生发现了数学知识,即3大于2,在快乐的游戏中思考问题,寓教于乐。】

二、师生合作,探究新知

◎和学生一起观察教材第17页的情景图,提取图中信息,并找出待解决的问题。

整理从中获得的信息。

①3只小猴正在吃午餐。

②草地上放着桃子、香蕉和梨。

需要解决的问题:怎么运用“>”“<”和“=”比较它们数量的大小?

◎组织学生前后桌4人为一组讨论,探究解题思路。

学生拿出数字卡片和画片,在教师的指导下,用一一对应的方法竖排出来,学生操作,教师巡视指导。

认识“﹥”“﹤”和“=”。

①认识数学符号:“﹥”叫作“大于号”,读作“大于”;“﹤” 叫作“小于号”,读作“小于”;“=” 叫作“等于号”,读作“等于”。

② “﹥”“﹤”和“=”的含义:“﹥”表示前面的数比后面的数大;“﹤”表示前面的数比后面的数小;“=”表示前面的数和后面的数一样大。

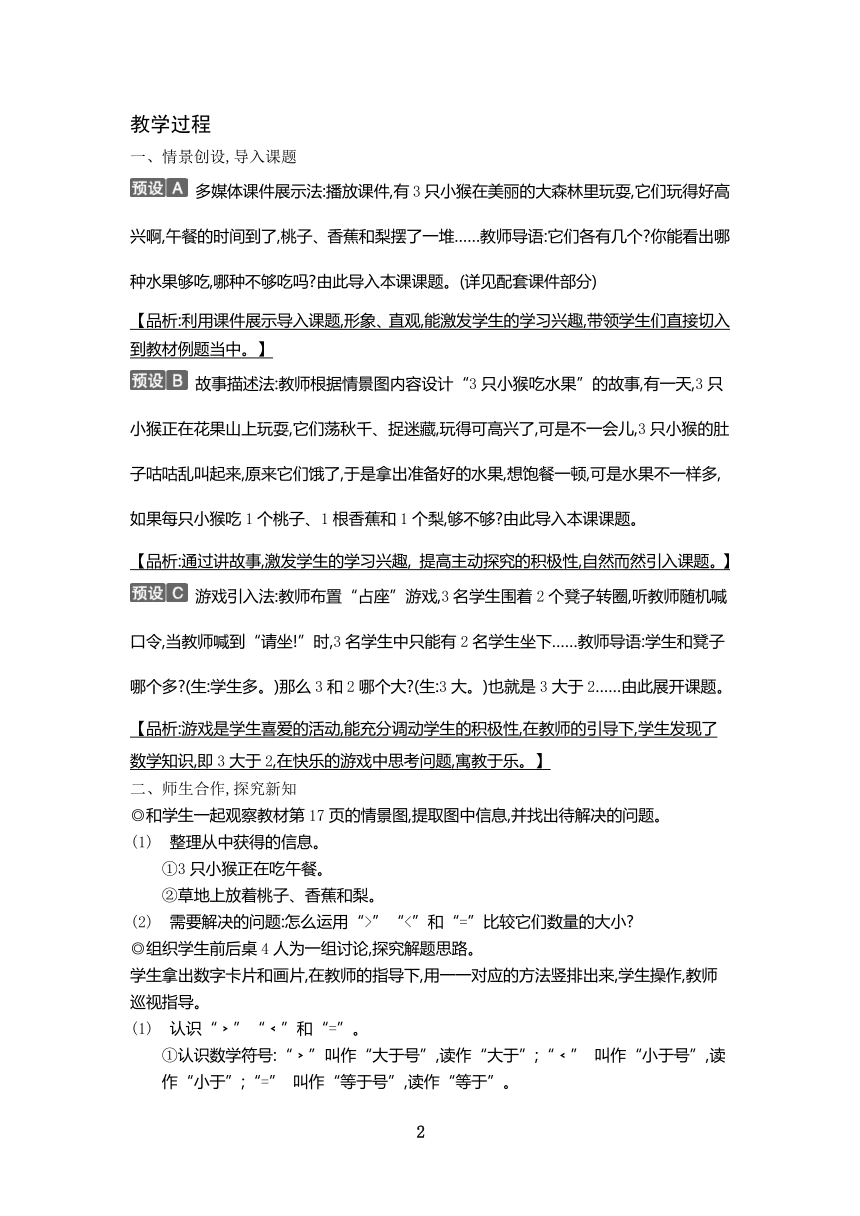

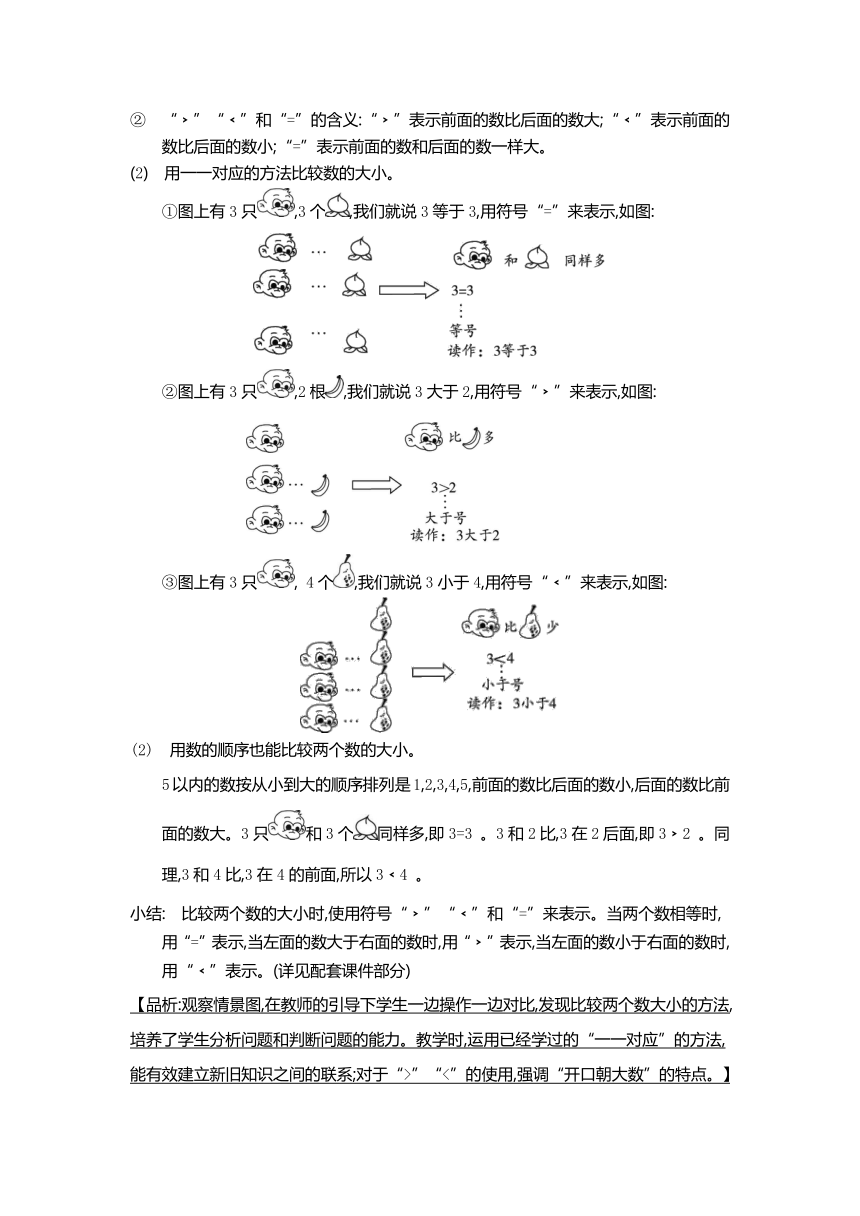

(2) 用一一对应的方法比较数的大小。

①图上有3只,3个,我们就说3等于3,用符号“=”来表示,如图:

②图上有3只,2根,我们就说3大于2,用符号“﹥”来表示,如图:

③图上有3只, 4个,我们就说3小于4,用符号“﹤”来表示,如图:

用数的顺序也能比较两个数的大小。

5以内的数按从小到大的顺序排列是1,2,3,4,5,前面的数比后面的数小,后面的数比前面的数大。3只和3个同样多,即3=3 。3和2比,3在2后面,即3﹥2 。同理,3和4比,3在4的前面,所以3﹤4 。

小结: 比较两个数的大小时,使用符号“﹥”“﹤”和“=”来表示。当两个数相等时,用“=”表示,当左面的数大于右面的数时,用“﹥”表示,当左面的数小于右面的数时,用“﹤”表示。(详见配套课件部分)

【品析:观察情景图,在教师的引导下学生一边操作一边对比,发现比较两个数大小的方法,培养了学生分析问题和判断问题的能力。教学时,运用已经学过的“一一对应”的方法,能有效建立新旧知识之间的联系;对于“>”“<”的使用,强调“开口朝大数”的特点。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习完本课的基础上,引领学生及时消化吸收,请同桌之间互相讨论这节课的内容,然后教师提出质疑问题,学生通过交流探讨进行系统整理。

质疑:如何避免用错“﹥”和“﹤”?

学生在一起讨论,联系上面学过的知识,总结出方法:使用时,要牢记开口总是朝向大数,尖角总是朝向小数。并注意多做两个数进行大小比较的题目,达到熟能生巧。

【品析:在比较两个数的大小时,学生常常出现对“>”和“<”的混淆,让学生记住符号和数字之间的关联特征,能提高学生的解题能力。】

四、课末小结,融会贯通

“通过今天的学习,你能说一说比较两个数大小的方法吗?”

在师生共同总结之后,回顾学过的内容,理解符号“﹥”“﹤”和“=”的含义,会比较5以内数的大小。然后衔接下节课学习任务,思考如下问题:

“几”和“第几”的含义有什么不同?

五、教海拾遗,反思提升

学生熟练使用符号“﹥”“﹤”和“=”来比较5以内数的大小,通过练习进一步巩固各种符号的运用。知道符号的开口朝向大数,尖角朝向小数。

反思过程,本节课的教学中,在教师的引导下,营造了数学来源于生活,又应用于生活的教学情景。在学生用学具动手操作时,由于学生的动手能力参差不齐,应该安排优等生和学困生进行结合,他们之间取长补短,效果会更明显。

我的反思:

板书设计

比 大 小

练 习 三

题型结构分析

题号 题型 建议

1 看数涂色 难度不大,课上小组解决。教师抽查。

2 连线 难度不大,小组讨论解决。

3 数一数,比一比 本题难度不大,可在课堂上以小组形式完成。

4 看图数数 有一定难度,是一道开放性习题。考查数1~5各数的方法。小组讨论,分组解决。

5 操作题 难度不大,让学生在练习本上完成。

6 涂一涂,比一比 本题难度适中,课下小组解决。

7 填一填 本题难度偏大,使学生知道两个数位置不同,所用符号也不同,但两个数的大小关系不变。注意对符号的运用,在课上讨论解决。

8 涂一涂、数一数 有难度,先小组讨论,再在课堂上找学生说说,最后教师点拨解决此类题的方法。

思考题 判断题 本题是一道开放题,难度较大,不要求每个学生都掌握,在课上讨论解决。

习题立体分析

第1题:本题考查数量的多少,渗透基数的含义。在数数的基础上,对对应数目的物体涂上颜色,易错之处是数字和涂色数不对应。教师点拨:看到的数字是几,就给几个物体涂色。

第2题:本题是考察学生对1~5顺序的理解,易错之处是学生在连线过程中,没有按1、2、3、4、5的顺序,如3连上了5等等。教师要及时点拨:想一想1~5的顺序,连线时,可不能“加塞”呦!

第3题:本题是考查学生综合能力的题目,涉及的知识有数数、比大小以及对数学符号的运用,易错之处是数数时容易漏数和重复数,教师要及时点拨,注意符号的开口朝向大数。

第4题:本题考察学生是不是熟练掌握了1~5各数,易错之处是不同的动物混在了一起。数的时候用铅笔来帮忙,数一个就划掉一个,避免重复数或漏数。

第5题:本题让学生自己选择方式表示1~5各数,目的是巩固学生对数的理解,也为学生提供了开放空间,培养了学生的表达能力。

第6题:本题是考查学生对同样多、多、少的理解和比大小的能力,易错之处是涂色出现错误,即没有按要求的数目涂色,造成比大小也连带出现错误,教师点拨时,提醒学生抓住4个心形,圆形要涂满全部,而五边形只要比4个少皆可。

第7题:本题是考查学生对“﹥”“﹤”的运用能力,通过3组比大小的算式,让学生直观感受两个数位置不同,所用的数学符号不同,但是两个数的大小关系不变。

第8题:本题主要渗透找规律的思想。既考察了数的顺序知识,又考察了找规律的知识,易错之处是漏数刚刚涂色的珠子,教师要在此处给予点拨提醒,使学生得到正确解答。

思考题:本题是开放题,答案不确定。先出示图和对话让学生观察,然后通过问题引导学生思考推理,并用自己的方式叙述,培养了学生推理和叙述的能力。

习题参考答案

1.略

2.略

3.2 1 2﹥1或1<2 2 5 2﹤5或5>2

4.3头象 数其他动物:3匹斑马,2只长颈鹿,4只羚羊,5只鸟。

5.答案不唯一。如:

1:1个太阳 ,1个苹果,1条鱼,1车水果,1筐萝卜;

2:2支铅笔,2颗星星,2栋大楼;

3:3个鸡蛋,3块手帕,3个人,3只猫;

4:4面旗,4个球,4座城市;

5:5个小组,5所学校,5个方阵,5件衣服。

6.涂5个圆圈,5﹥4或4<5 ; 涂1个五边形,1﹤4或4>1(答案不唯一)。

7.2﹤4 4﹤5 5﹥4 1﹤3 3﹥1

8.涂一涂略 4 4

思考题:答案不唯一。如:如果小猴子的筐里一个桃子都没有,那么小猴子说的就是错的。

学习:运用“>”“<”和“=”比较5以内数的大小,如:3=3,3>2,3<4。

复习:复习同样多、多些和少些的含义。

延学:运用“>”“<”和“=”比较算式的和与另一个数的大小。如:3+2>4 1+3<5。

教学设计

第2课时 比 大 小

教学内容

人教版一年级上册教材第17页内容及第18~19页练习三的第3、6、7小题。

内容简析

在第一单元我们已经学习了《比多少》,学生对同样多、多些和少些等知识有了初步的感知。这节课主要通过猴子分水果,再次感知同样多、多一些和少一些的同时,认识“>”“<”和“=”三个数学符号,会用这几个符号表示两个数之间的大小关系。

教学目标

了解“>”“<”和“=”的含义,会用语言(大于、小于或等于)来描述5以内数的大 小。

学会比较数字大小的方法,会正确比较5以内数的大小,并用符号表示。

感受学数学、用数学的乐趣。

教学重难点

学会比较数字大小的方法。

教法与学法

本课时教学时,教师要充分利用已经学过的一一对应的方法,以及象形统计图,使学生

直观地看出谁多谁少还是同样多;对于“>”“<”和“=”的运用,则抓住“开口朝大数”这一特点。

本课时学生的学习主要是通过观察,自己动手摆一摆、排一排等活动,摆成与书上相

近的象形统计图,分辨出谁多谁少还是同样多,并用“>”“<”和“=”表示出来。

承前启后链

教学过程

一、情景创设,导入课题

多媒体课件展示法:播放课件,有3只小猴在美丽的大森林里玩耍,它们玩得好高兴啊,午餐的时间到了,桃子、香蕉和梨摆了一堆……教师导语:它们各有几个?你能看出哪种水果够吃,哪种不够吃吗?由此导入本课课题。(详见配套课件部分)

【品析:利用课件展示导入课题,形象、直观,能激发学生的学习兴趣,带领学生们直接切入到教材例题当中。】

故事描述法:教师根据情景图内容设计“3只小猴吃水果”的故事,有一天,3只小猴正在花果山上玩耍,它们荡秋千、捉迷藏,玩得可高兴了,可是不一会儿,3只小猴的肚子咕咕乱叫起来,原来它们饿了,于是拿出准备好的水果,想饱餐一顿,可是水果不一样多,如果每只小猴吃1个桃子、1根香蕉和1个梨,够不够?由此导入本课课题。

【品析:通过讲故事,激发学生的学习兴趣, 提高主动探究的积极性,自然而然引入课题。】

游戏引入法:教师布置“占座”游戏,3名学生围着2个凳子转圈,听教师随机喊口令,当教师喊到“请坐!”时,3名学生中只能有2名学生坐下……教师导语:学生和凳子哪个多?(生:学生多。)那么3和2哪个大?(生:3大。)也就是3大于2……由此展开课题。

【品析:游戏是学生喜爱的活动,能充分调动学生的积极性,在教师的引导下,学生发现了数学知识,即3大于2,在快乐的游戏中思考问题,寓教于乐。】

二、师生合作,探究新知

◎和学生一起观察教材第17页的情景图,提取图中信息,并找出待解决的问题。

整理从中获得的信息。

①3只小猴正在吃午餐。

②草地上放着桃子、香蕉和梨。

需要解决的问题:怎么运用“>”“<”和“=”比较它们数量的大小?

◎组织学生前后桌4人为一组讨论,探究解题思路。

学生拿出数字卡片和画片,在教师的指导下,用一一对应的方法竖排出来,学生操作,教师巡视指导。

认识“﹥”“﹤”和“=”。

①认识数学符号:“﹥”叫作“大于号”,读作“大于”;“﹤” 叫作“小于号”,读作“小于”;“=” 叫作“等于号”,读作“等于”。

② “﹥”“﹤”和“=”的含义:“﹥”表示前面的数比后面的数大;“﹤”表示前面的数比后面的数小;“=”表示前面的数和后面的数一样大。

(2) 用一一对应的方法比较数的大小。

①图上有3只,3个,我们就说3等于3,用符号“=”来表示,如图:

②图上有3只,2根,我们就说3大于2,用符号“﹥”来表示,如图:

③图上有3只, 4个,我们就说3小于4,用符号“﹤”来表示,如图:

用数的顺序也能比较两个数的大小。

5以内的数按从小到大的顺序排列是1,2,3,4,5,前面的数比后面的数小,后面的数比前面的数大。3只和3个同样多,即3=3 。3和2比,3在2后面,即3﹥2 。同理,3和4比,3在4的前面,所以3﹤4 。

小结: 比较两个数的大小时,使用符号“﹥”“﹤”和“=”来表示。当两个数相等时,用“=”表示,当左面的数大于右面的数时,用“﹥”表示,当左面的数小于右面的数时,用“﹤”表示。(详见配套课件部分)

【品析:观察情景图,在教师的引导下学生一边操作一边对比,发现比较两个数大小的方法,培养了学生分析问题和判断问题的能力。教学时,运用已经学过的“一一对应”的方法,能有效建立新旧知识之间的联系;对于“>”“<”的使用,强调“开口朝大数”的特点。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习完本课的基础上,引领学生及时消化吸收,请同桌之间互相讨论这节课的内容,然后教师提出质疑问题,学生通过交流探讨进行系统整理。

质疑:如何避免用错“﹥”和“﹤”?

学生在一起讨论,联系上面学过的知识,总结出方法:使用时,要牢记开口总是朝向大数,尖角总是朝向小数。并注意多做两个数进行大小比较的题目,达到熟能生巧。

【品析:在比较两个数的大小时,学生常常出现对“>”和“<”的混淆,让学生记住符号和数字之间的关联特征,能提高学生的解题能力。】

四、课末小结,融会贯通

“通过今天的学习,你能说一说比较两个数大小的方法吗?”

在师生共同总结之后,回顾学过的内容,理解符号“﹥”“﹤”和“=”的含义,会比较5以内数的大小。然后衔接下节课学习任务,思考如下问题:

“几”和“第几”的含义有什么不同?

五、教海拾遗,反思提升

学生熟练使用符号“﹥”“﹤”和“=”来比较5以内数的大小,通过练习进一步巩固各种符号的运用。知道符号的开口朝向大数,尖角朝向小数。

反思过程,本节课的教学中,在教师的引导下,营造了数学来源于生活,又应用于生活的教学情景。在学生用学具动手操作时,由于学生的动手能力参差不齐,应该安排优等生和学困生进行结合,他们之间取长补短,效果会更明显。

我的反思:

板书设计

比 大 小

练 习 三

题型结构分析

题号 题型 建议

1 看数涂色 难度不大,课上小组解决。教师抽查。

2 连线 难度不大,小组讨论解决。

3 数一数,比一比 本题难度不大,可在课堂上以小组形式完成。

4 看图数数 有一定难度,是一道开放性习题。考查数1~5各数的方法。小组讨论,分组解决。

5 操作题 难度不大,让学生在练习本上完成。

6 涂一涂,比一比 本题难度适中,课下小组解决。

7 填一填 本题难度偏大,使学生知道两个数位置不同,所用符号也不同,但两个数的大小关系不变。注意对符号的运用,在课上讨论解决。

8 涂一涂、数一数 有难度,先小组讨论,再在课堂上找学生说说,最后教师点拨解决此类题的方法。

思考题 判断题 本题是一道开放题,难度较大,不要求每个学生都掌握,在课上讨论解决。

习题立体分析

第1题:本题考查数量的多少,渗透基数的含义。在数数的基础上,对对应数目的物体涂上颜色,易错之处是数字和涂色数不对应。教师点拨:看到的数字是几,就给几个物体涂色。

第2题:本题是考察学生对1~5顺序的理解,易错之处是学生在连线过程中,没有按1、2、3、4、5的顺序,如3连上了5等等。教师要及时点拨:想一想1~5的顺序,连线时,可不能“加塞”呦!

第3题:本题是考查学生综合能力的题目,涉及的知识有数数、比大小以及对数学符号的运用,易错之处是数数时容易漏数和重复数,教师要及时点拨,注意符号的开口朝向大数。

第4题:本题考察学生是不是熟练掌握了1~5各数,易错之处是不同的动物混在了一起。数的时候用铅笔来帮忙,数一个就划掉一个,避免重复数或漏数。

第5题:本题让学生自己选择方式表示1~5各数,目的是巩固学生对数的理解,也为学生提供了开放空间,培养了学生的表达能力。

第6题:本题是考查学生对同样多、多、少的理解和比大小的能力,易错之处是涂色出现错误,即没有按要求的数目涂色,造成比大小也连带出现错误,教师点拨时,提醒学生抓住4个心形,圆形要涂满全部,而五边形只要比4个少皆可。

第7题:本题是考查学生对“﹥”“﹤”的运用能力,通过3组比大小的算式,让学生直观感受两个数位置不同,所用的数学符号不同,但是两个数的大小关系不变。

第8题:本题主要渗透找规律的思想。既考察了数的顺序知识,又考察了找规律的知识,易错之处是漏数刚刚涂色的珠子,教师要在此处给予点拨提醒,使学生得到正确解答。

思考题:本题是开放题,答案不确定。先出示图和对话让学生观察,然后通过问题引导学生思考推理,并用自己的方式叙述,培养了学生推理和叙述的能力。

习题参考答案

1.略

2.略

3.2 1 2﹥1或1<2 2 5 2﹤5或5>2

4.3头象 数其他动物:3匹斑马,2只长颈鹿,4只羚羊,5只鸟。

5.答案不唯一。如:

1:1个太阳 ,1个苹果,1条鱼,1车水果,1筐萝卜;

2:2支铅笔,2颗星星,2栋大楼;

3:3个鸡蛋,3块手帕,3个人,3只猫;

4:4面旗,4个球,4座城市;

5:5个小组,5所学校,5个方阵,5件衣服。

6.涂5个圆圈,5﹥4或4<5 ; 涂1个五边形,1﹤4或4>1(答案不唯一)。

7.2﹤4 4﹤5 5﹥4 1﹤3 3﹥1

8.涂一涂略 4 4

思考题:答案不唯一。如:如果小猴子的筐里一个桃子都没有,那么小猴子说的就是错的。

学习:运用“>”“<”和“=”比较5以内数的大小,如:3=3,3>2,3<4。

复习:复习同样多、多些和少些的含义。

延学:运用“>”“<”和“=”比较算式的和与另一个数的大小。如:3+2>4 1+3<5。