人教版八年级上册第四章 光现象4.1-光的直线传播-同步练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上册第四章 光现象4.1-光的直线传播-同步练习卷(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 288.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-01-11 16:37:04 | ||

图片预览

文档简介

4.1 光的直线传播

一.选择题(共6小题)

1.下列现象不能用光沿直线传播的原理解释的是( )

A.小孔成像 B.水中月与镜中花

C.立竿见影 D.日食与月食的形成

2.墨子是历史上第一个完成小孔成像实验的人,如图所示各选项中光现象的原理与墨子完成的小孔成像原理一致的是( )

A.池水看起来“变浅” B.鸟的倒影

C.月食的形成 D.透过放大镜看指纹

3.月全食的形成主要是由于光的( )

A.色散 B.反射 C.折射 D.直线传播

4.下列关于光线的说法,不正确的是( )

A.光线不可以用虚线表示

B.光线是表示光的路径和方向的

C.激光笔发出的光不是一条光线

D.光线是真实存在的带箭头的直线

5.下列关于光线的说法中,错误的是( )

A.光线表示出了光的传播路径和方向

B.研究光的直线传播时引入光线运用了建模法,即理想模型法

C.光线是真实存在的

D.实际上光线并不存在

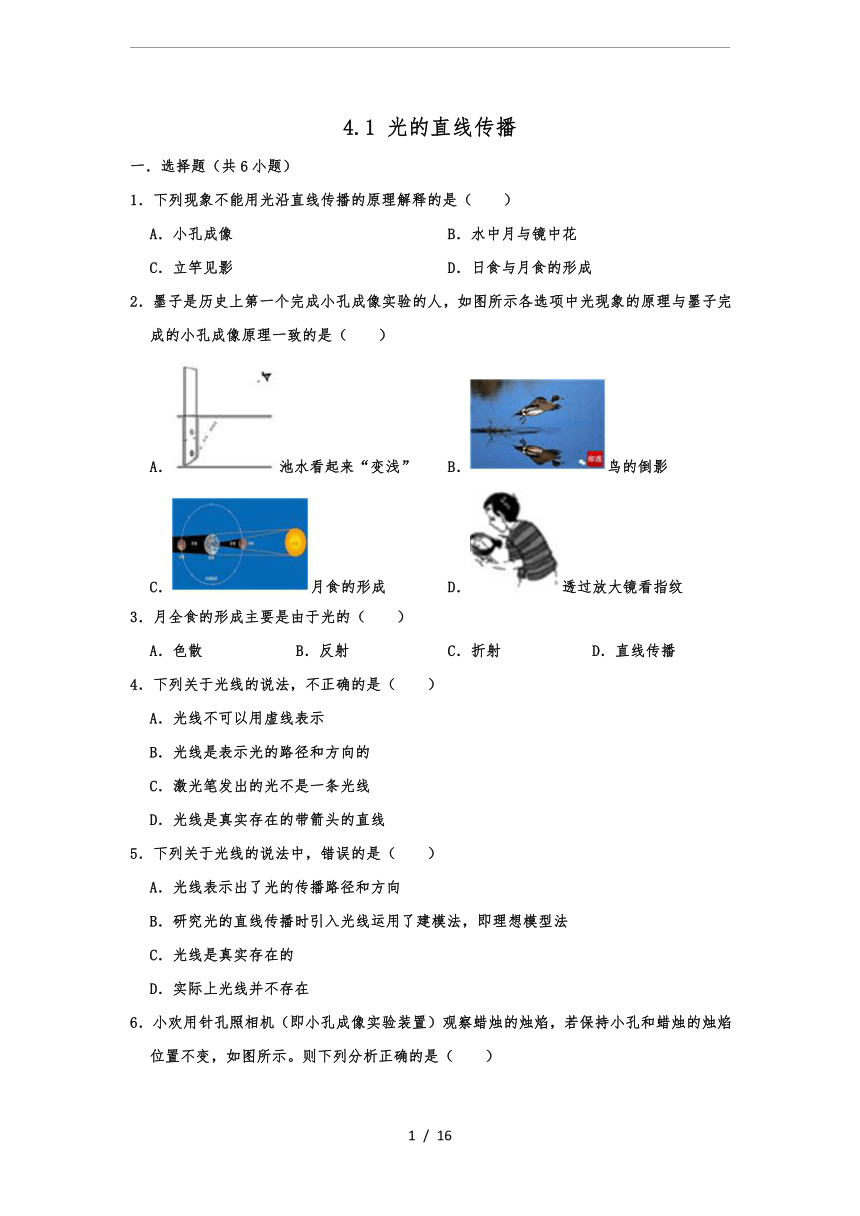

6.小欢用针孔照相机(即小孔成像实验装置)观察蜡烛的烛焰,若保持小孔和蜡烛的烛焰位置不变,如图所示。则下列分析正确的是( )

A.若内筒位置不变,半透明膜上烛焰的像是正立的

B.若内筒位置不变,半透明膜上烛焰的像是放大的

C.若向右拉动内筒,半透明膜上烛焰的像将变小

D.若向左推动内筒,半透明膜上烛焰的像将变亮

二.填空题(共13小题)

7.以下物体:①太阳;②月亮;③闪闪发光的宝石;④正在放映的电影屏幕;⑤萤火虫;⑥烛焰,其中属于光源的是 。(填序号)

8.春节晚会上,一群风华少女用精美绝伦的舞蹈把我国佛文化中的“千手观音”演绎得淋漓尽致,给人以美的熏陶,善的启迪。

(1)佛光普照,梵音如丝,聆听脱俗乐音。佛光是舞蹈者手上的金属饰品发出的,金属饰品 (填“是”或“不是”)光源

(2)舞台上云雾缭绕,宛如天庭,它们是干冰 时吸热导致空气中的水蒸气遇冷 而产生的效果。(填物态变化)

9.在①太阳 ②月亮 ③点燃的蜡烛 ④霓虹灯 ⑤正在放映的电影幕布 ⑥水母 ⑦白炽灯中,属于人造光源的是 ;属于自然光源的有 。(填序号)

10.在灯光下靠近墙的地方,用手做各种姿态,在墙上会形成手影,这说明了 。当电灯保持静止,手向电灯靠拢时,墙上的手影将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

11.物理学就在我们身边。如夏天在下雷雨时,我们常能看到耀眼的闪电,听到隆隆的雷声下雨后我们会感到凉爽。上述现象中,“看到耀眼的闪电”是 现象,“感到凉爽”是 现象。

12.太阳光通过树叶间的空隙,在地上形成许多圆形的光斑,这些圆形光斑是由于 形成的,是 的像。

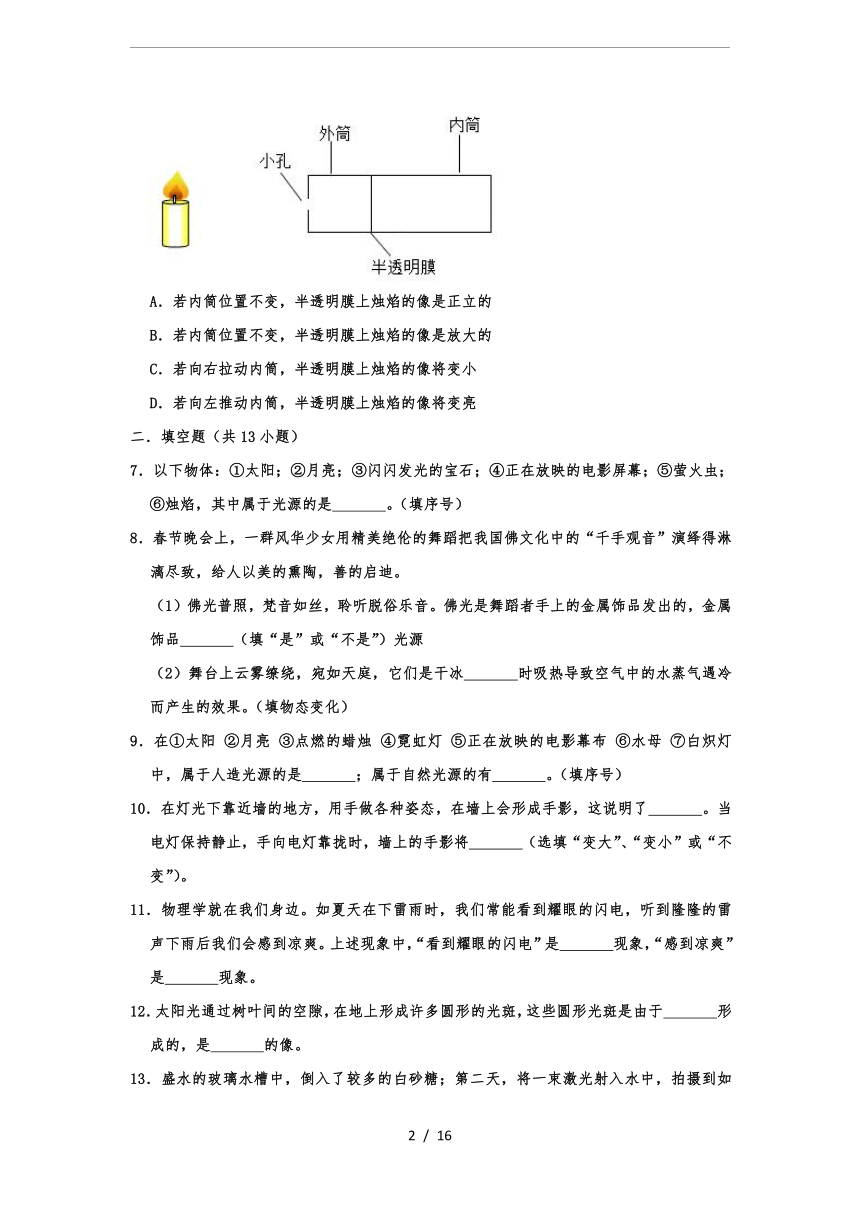

13.盛水的玻璃水槽中,倒入了较多的白砂糖;第二天,将一束激光射入水中,拍摄到如图所示的照片。

(1)图中光的传播路径是 (直线/曲线);请你对这种现象作出原因分析: 。

(2)有人说“光总是沿直线传播的”,通过对该实验现象的观察,你认为,这个结论能否成立? (能/不能)。如果由你作出关于光是否是直线传播的结论,写出你的表述: 。

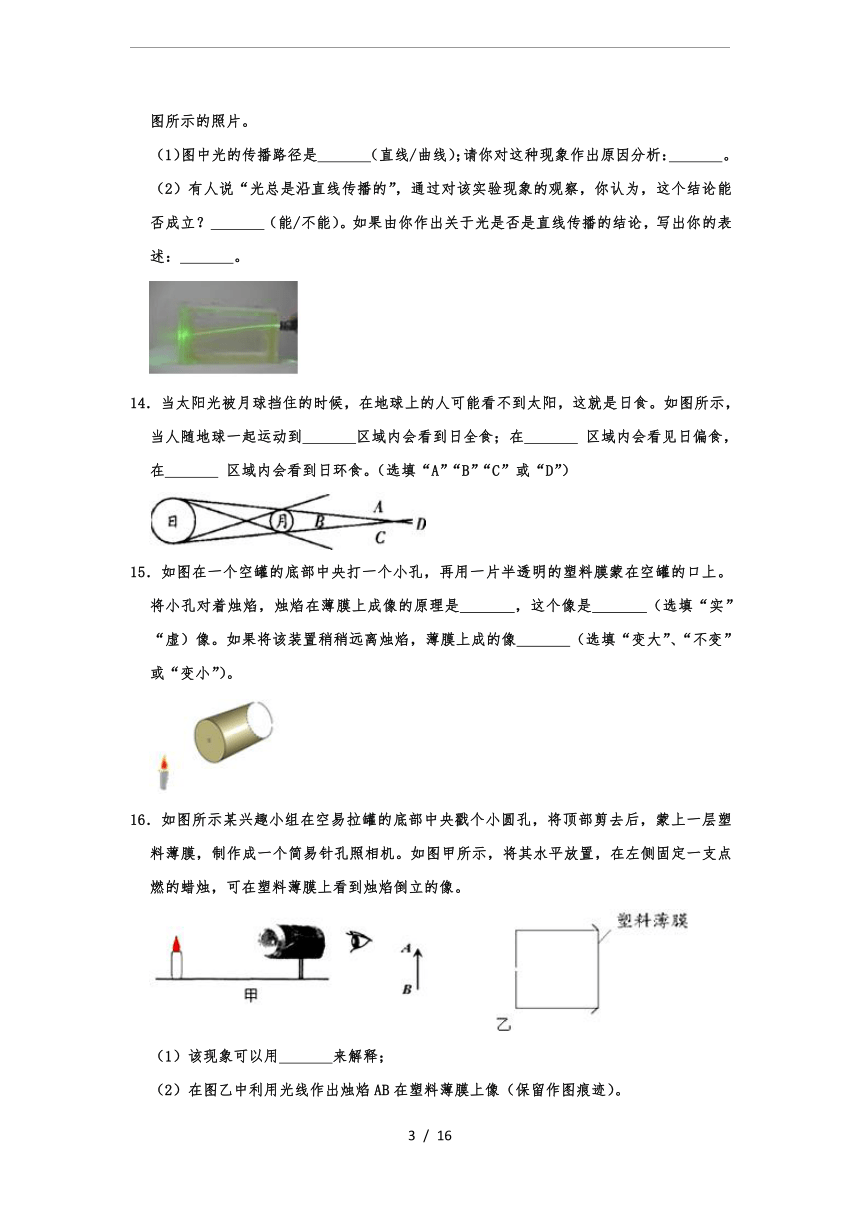

14.当太阳光被月球挡住的时候,在地球上的人可能看不到太阳,这就是日食。如图所示,当人随地球一起运动到 区域内会看到日全食;在 区域内会看见日偏食,在 区域内会看到日环食。(选填“A”“B”“C”或“D”)

15.如图在一个空罐的底部中央打一个小孔,再用一片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上。将小孔对着烛焰,烛焰在薄膜上成像的原理是 ,这个像是 (选填“实”“虚)像。如果将该装置稍稍远离烛焰,薄膜上成的像 (选填“变大”、“不变”或“变小”)。

16.如图所示某兴趣小组在空易拉罐的底部中央戳个小圆孔,将顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,制作成一个简易针孔照相机。如图甲所示,将其水平放置,在左侧固定一支点燃的蜡烛,可在塑料薄膜上看到烛焰倒立的像。

(1)该现象可以用 来解释;

(2)在图乙中利用光线作出烛焰AB在塑料薄膜上像(保留作图痕迹)。

(3)若将点燃的蜡烛向上移动,则塑料薄膜上的像向 (选填“上”或“下”)方移动;若将蜡烛靠近小孔少许,蜡烛的像将 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

17.如图所示,将点燃的蜡烛置于自制的小孔成像仪前,调节二者的位置,可在屏上得到蜡烛清晰倒立的 (选填“实”或“虚”)像,若将蜡烛靠近成像仪少许,蜡烛的像将 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

18.站在百米赛跑终点的计时员,应从 (选填“听到枪声”或“看到发令枪冒烟”)开始记时才不会影响运动员的成绩,否则按另一种方式计时,会导致运动员成绩 (选填“偏好”或“偏差”)。

19.雷雨天,我们先看到云层中闪电,然后听到雷声,这是因为 ;如果看见闪电2s后,才听到雷声,闪电处距人约 m。

三.计算题(共2小题)

20.为了探测地球与月球之间的距离,向月球发射激光束,经反射后被接收,激光束从发出到接收共需2.56s,求地球到月球的距离。(光的速度为3×108m/s)能不能用超声波测量地球和月球的距离?为什么?

21.雷雨交加的夜里,小林同学先看到闪电后约5s听到雷声,请问:

(1)为什么总是先看到闪电,后听到雷声?

(2)小林距雷电产生的地方大约有多远?(声音在空气中传播速度约为340m/s)

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.下列现象不能用光沿直线传播的原理解释的是( )

A.小孔成像 B.水中月与镜中花

C.立竿见影 D.日食与月食的形成

【分析】(1)在日常生活中,激光准直、日月食、小孔成像和影子的形成等都表明光在同一种均匀介质中是沿直线传播的;

(2)当光照射到物体界面上时,有一部分光被反射回来发生反射现象,比如:水中倒影、平面镜成像、镜花水月等。

【解答】解:A、小孔成像是由光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B、水中月与镜中花都属于平面镜成像,都是由光的反射形成的,故B符合题意;

C、立竿见影中的影子是沿直线传播的光被不透明的物体挡住,光照不到的地方形成影子,可以用光的直线传播解释,故C不符合题意;

D、日食、月食的形成,是光的直线传播形成的,可以用光的直线传播解释,故D不符合题意。

故选:B。

【点评】正确区分三种光现象(光的直线传播、光的反射、光的折射)。一般来说:见到影子、日月食、小孔成像就联系到光的直线传播原理;见到镜子、倒影、潜望镜就联系到光的反射原理;见到水中的物体,隔着玻璃或透镜看物体就联系到光的折射原理。

2.墨子是历史上第一个完成小孔成像实验的人,如图所示各选项中光现象的原理与墨子完成的小孔成像原理一致的是( )

A.池水看起来“变浅” B.鸟的倒影

C.月食的形成 D.透过放大镜看指纹

【分析】(1)光从一种介质斜射入另一种介质时,光的传播方向会发生偏折,如:透镜的应用、池水变浅了等。

(2)光在同一均匀介质中是沿直线传播的,应用的实例有:小孔成像、影子的形成、日食和月食现象;

(3)光的反射是指光线遇到障碍物被反射回来的现象,比如我们平时看到的物体,平面镜成像等。

【解答】解:墨子完成的小孔成像原理是光沿直线传播。

A、池水变浅,是因为光从水中射出时发生折射的结果,故A错误;

B、水中倒影属于平面镜成像,其实质是光的反射,故B错误;

C、月食由于光在同种均匀的介质中沿直线传播形成的,故C正确;

D、凸透镜对光线具有会聚作用,属于光的折射,故D错误。

故选:C。

【点评】光的反射、折射、光的直线传播等相关的现象在生活中均非常常见,且有一定的相似性,我们应把握其实质,在理解的基础上加以区分才行。

3.月全食的形成主要是由于光的( )

A.色散 B.反射 C.折射 D.直线传播

【分析】月食是由光在同种均匀透明介质中沿直线传播形成的。

【解答】解:当太阳、地球、月球在同一直线上,地球位于太阳与月球之间时,太阳发出的沿直线传播的光被不透明的地球完全挡住,光线照不到月球上,在地球上完全看不到月球的现象就是月全食,月全食是由光的直线传播形成的。

故选:D。

【点评】本题考查了月食的成因,是一道基础题;生活中由光的直线传播形成的现象或光直线传播应用的例子很多,如:日食与月食的形成、影子、激光准直、射击瞄准时的三点一线等,平时要注意观察与思考,用我们所学的物理知识解释生活中的物理现象。

4.下列关于光线的说法,不正确的是( )

A.光线不可以用虚线表示

B.光线是表示光的路径和方向的

C.激光笔发出的光不是一条光线

D.光线是真实存在的带箭头的直线

【分析】①用一条带箭头的直线表示光的传播路径,这条直线叫光线;

②光线实际不存在,是为了形象描述光的传播特点而假想出来的,采用的是模型法。

【解答】解:

A、在光路图中,光线用实线表示,以与法线和反向延长线相区别。此选项正确;

B、光线是形象地表示光的径迹和方向的。此选项正确;

C、激光笔发出的是光,不是光线。此选项正确;

D、光线实际不存在。此选项错误。

故选:D。

【点评】此题考查的是光线的作法、含义和模型法的应用,模型法类似的应用还有磁感线、杠杆、连通器等。

5.下列关于光线的说法中,错误的是( )

A.光线表示出了光的传播路径和方向

B.研究光的直线传播时引入光线运用了建模法,即理想模型法

C.光线是真实存在的

D.实际上光线并不存在

【分析】(1)根据对模型法、控制变量法、转换法等常用物理研究方法的理解,可对题干中的实例逐一做出判断;

(2)为了表示光的传播情况,我们通常用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向,这样的直线叫光线,是假想出来的,是不存在的。

【解答】解:AB、用光线表示光的传播路径和方向,运用了建模法,即理想模型法,故AB正确;

CD、光线是我们为了研究光的方便假想出的物理模型,是不存在的,故C错误,D正确。

故选:C。

【点评】熟练掌握各用物理学的研究方法,以及光线的了解,并能结合实例进行分析,是解答此类问题的关键。

6.小欢用针孔照相机(即小孔成像实验装置)观察蜡烛的烛焰,若保持小孔和蜡烛的烛焰位置不变,如图所示。则下列分析正确的是( )

A.若内筒位置不变,半透明膜上烛焰的像是正立的

B.若内筒位置不变,半透明膜上烛焰的像是放大的

C.若向右拉动内筒,半透明膜上烛焰的像将变小

D.若向左推动内筒,半透明膜上烛焰的像将变亮

【分析】光在同种均匀物质中沿直线传播;当光通过小孔时由于光有沿直线传播的特点,在小孔的后方形成一个倒立的像,像的大小既与物体到小孔的距离有关,又与屏幕到小孔的距离有关,在小孔成像中由于屏幕到小孔的距离不同,即可成倒立放大的像,也可成倒立缩小的像,但小孔不能太大,否则不能成像。

【解答】解:A、小孔成的像是倒立的,故A错误;

B、若内筒位置不变,孔离物的距离大于孔离屏的距离时,像是缩小的,故B错误;

C、小孔和烛焰的距离不变,若向右拉动内筒,增加筒长时,像将变大,故C错误;

D、小孔和烛焰的距离不变,若向左推动内筒,减小筒长时,像将变小,变亮,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了光的直线传播,了解一些光的直线传播产生的现象及小孔成像特点即可解决,属于基本内容,比较简单。

二.填空题(共13小题)

7.以下物体:①太阳;②月亮;③闪闪发光的宝石;④正在放映的电影屏幕;⑤萤火虫;⑥烛焰,其中属于光源的是 ①⑤⑥ 。(填序号)

【分析】(1)自身能够发光的物体叫做光源;自身不发光反射其它物体的光的物体不是光源;

(2)光源分为自然光源和人造光源,太阳、水母、萤火虫等都是天然光源;烛焰、电灯、蜡烛等都是人造光源。

【解答】解:太阳本身能发光,萤火虫尽管发光很微弱,但本身也能发光,蜡烛的火焰本身也能发光,这些是光源;

月亮是反射太阳的光,宝石也是反射光,电影银幕也是反射光,这些不是光源。

故答案为:①⑤⑥。

【点评】本题考查学生对光源的区分,辨别物体是否为光源,关键是看这个物体是本身会发光,还是反射其他物体发出的光,同时还要会区分天然光源和人造光源。

8.春节晚会上,一群风华少女用精美绝伦的舞蹈把我国佛文化中的“千手观音”演绎得淋漓尽致,给人以美的熏陶,善的启迪。

(1)佛光普照,梵音如丝,聆听脱俗乐音。佛光是舞蹈者手上的金属饰品发出的,金属饰品 不是 (填“是”或“不是”)光源

(2)舞台上云雾缭绕,宛如天庭,它们是干冰 升华 时吸热导致空气中的水蒸气遇冷 液化 而产生的效果。(填物态变化)

【分析】本身能发光的物体是光源;固态吸热变为气态是升华,气态放热变为液态是液化。

【解答】解:饰品本身不能发光,之所以发光时因为发生了光的反射;

固态二氧化碳吸热直接变为气态二氧化碳属于升华现象,空气中的水蒸气放热变为液态小水滴是液化现象。

故答案为:不是;升华;液化。

【点评】物态变化分为固态吸热变为液态是熔化,液态吸热变为气态是汽化,固态吸热直接变为气态是升华,气态放热变为液态是液化,液态放热变为固态是凝固,气态放热直接变为固态是凝华;

9.在①太阳 ②月亮 ③点燃的蜡烛 ④霓虹灯 ⑤正在放映的电影幕布 ⑥水母 ⑦白炽灯中,属于人造光源的是 ③④⑦ ;属于自然光源的有 ①⑥ 。(填序号)

【分析】(1)自身能够发光的物体叫做光源;自身不发光反射其它物体的光的物体不是光源;

(2)光源分为自然光源和人造光源,太阳、水母、萤火虫等都是天然光源;烛焰、电灯、蜡烛等都是人造光源。

【解答】解:太阳本身能发光,水母尽管发光很微弱,但本身也能发光,蜡烛的火焰本身也能发光,这些是光源;月亮是反射太阳的光,正在放映的电影银幕也是反射光,这些不是光源。太阳、水母是天然光源;点燃的烛焰、霓虹灯、白炽灯是人造光源。

故答案为:③④⑦;①⑥。

【点评】本题考查学生对光源的区分,辨别物体是否为光源,关键是看这个物体是本身会发光,还是反射其他物体发出的光,同时还要会区分天然光源和人造光源。

10.在灯光下靠近墙的地方,用手做各种姿态,在墙上会形成手影,这说明了 光在同种均匀介质中是沿直线传播的 。当电灯保持静止,手向电灯靠拢时,墙上的手影将 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【分析】(1)沿直线传播的光被手挡住,在墙上光线照不到的地方会形成手影;

(2)在手大小不变的情况下,手影的大小与电灯到手的距离以及手到墙壁的距离有关;

电灯到手的距离越大,手到墙壁的距离越小,所形成的手影越小。

【解答】解:光被手遮挡后,在后边形成一个黑色的区域,叫做影子,即手影,是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的;

电灯保持静止,手向电灯靠拢,手的大小不变,电灯与手的距离变小,同时,手到墙壁的距离变大,所以手影变大。

故答案为:光在同种均匀介质中是沿直线传播的;变大。

【点评】本题主要通过手影考查光在同一物质中沿直线传播这一知识点,要会用所学的物理知识解释有关的自然现象,达到学以致用的目的。

11.物理学就在我们身边。如夏天在下雷雨时,我们常能看到耀眼的闪电,听到隆隆的雷声下雨后我们会感到凉爽。上述现象中,“看到耀眼的闪电”是 光的直线传播 现象,“感到凉爽”是 汽化 现象。

【分析】我们能看到物体是因为物体发出的或反射的光线进入人的眼睛,汽化吸热。

【解答】解:看到耀眼的闪电是因为闪电的光进入人的眼睛,属于光的直线传播现象;感到凉爽是因为水汽化时要吸热。

故答案为:光的直线传播;汽化。

【点评】本题考查了光的直线传播和物态变化,属于基础知识。

12.太阳光通过树叶间的空隙,在地上形成许多圆形的光斑,这些圆形光斑是由于 光的直线传播 形成的,是 太阳 的像。

【分析】光沿直线传播现象,知道影子的形成、日月食的形成、小孔成像都是光沿直线传播形成的。

【解答】解:

树阴下的地面上出现的圆形光斑,是太阳光通过浓密的树叶中的小孔所成的太阳的像,是实像,是由光的直线传播形成的。

故答案为:光的直线传播;太阳。

【点评】本题主要考查学生利用光学知识解释生活中常见的物理现象,此题与实际生活联系密切,体现了生活处处是物理的理念。

13.盛水的玻璃水槽中,倒入了较多的白砂糖;第二天,将一束激光射入水中,拍摄到如图所示的照片。

(1)图中光的传播路径是 曲线 (直线/曲线);请你对这种现象作出原因分析: 糖水不均匀 。

(2)有人说“光总是沿直线传播的”,通过对该实验现象的观察,你认为,这个结论能否成立? 不能 (能/不能)。如果由你作出关于光是否是直线传播的结论,写出你的表述: 光在同一种均匀介质中沿直线传播 。

【分析】(1)光只有在同一种均匀介质中才是沿直线传播的;光在烟雾或稍浑的溶液中传播,会有被烟雾或稍浑的溶液反射的光进入人眼,从而能够看到光的传播路径。

(2)光沿直线传播是有条件的,光在同种均匀介质中是沿直线传播的。

【解答】解:(1)光必须在同一种均匀的介质中才是沿直线传播的,糖水的密度如果不均匀,光在糖水中传播路径就不是直线;因此图中光的传播路径是曲线;

(2)光沿直线传播是有条件的,光在同种均匀介质中是沿直线传播的,因此通过这个实验现象可知,这个结论不成立,

正确表述为:光在同种均匀介质中是沿直线传播的。

故答案为:(1)曲线;糖水不均匀;(2)不能;光在同一种均匀介质中沿直线传播。

【点评】此题考查了光沿直线传播的条件和探究方法,属于基本技能和规律的考查。实验方案正确、研究方法科学,易操作,才能取得理想的效果。

14.当太阳光被月球挡住的时候,在地球上的人可能看不到太阳,这就是日食。如图所示,当人随地球一起运动到 B 区域内会看到日全食;在 A、C 区域内会看见日偏食,在 D 区域内会看到日环食。(选填“A”“B”“C”或“D”)

【分析】1、当不发光的月球转到太阳与地球之间,不透明的月球挡住了沿直线传播的太阳光,地球上看不到太阳的现象是日食;日食分为日全食、日偏食、日环食三种。

2、太阳被月球完全遮住形成的日食叫日全食,在太阳光完全照不到的区域(本影区)可以观察到日全食;

月球遮住太阳的一部分形成的日食叫日偏食,在部分太阳光照射到的区域(半影区)可以观察到日偏食;

月球只遮住太阳的中心部分,在太阳周围还露出一圈日面,好象一个光环似的叫日环食。

3、这三种不同的日食现象与太阳、月球和地球三者的相对位置有关,根据太阳光的照射情况判断歌曲的是哪种日食。

【解答】解:由图可以看出:

(1)B区是太阳光完全照射不到的区域,因此在B区域会看到日全食;

(2)太阳的部分区域发出的光能照射到A、C区,因此在A、C区域内会看到日偏食;

(3)在D区域内看不到太阳的中间部分,但可以观察到太阳的边缘部分,因此在D区会看到日环食。

故答案为:B;A、C;D。

【点评】本题考查了观察日全食、日偏食、日环食的区域,知道日全食、日偏食、日环食的形成原因是解题的关键。

15.如图在一个空罐的底部中央打一个小孔,再用一片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上。将小孔对着烛焰,烛焰在薄膜上成像的原理是 光的直线传播 ,这个像是 实 (选填“实”“虚)像。如果将该装置稍稍远离烛焰,薄膜上成的像 变小 (选填“变大”、“不变”或“变小”)。

【分析】小孔成像的原理是光沿直线传播,物体通过小孔成一个倒立的实像;像的大小与像距和物距的大小有关,若像距大于物距,像大于物;若像距小于物距,像小于物。

【解答】解:烛焰在薄膜上成像的原理是光的直线传播;

烛焰通过小孔成的是一个倒立的像,像是由实际光线会聚而成的,是实像;

当将空罐远离烛焰时,物距增大,像距不变,成的像将变小。

故答案为:光的直线传播; 实;变小。

【点评】此题考查的是小孔成像的特点以及像物大小关系的判断,是一道基础题;认真审题,仔细观察,从题干中得到有用的信息,是解题的关键。

16.如图所示某兴趣小组在空易拉罐的底部中央戳个小圆孔,将顶部剪去后,蒙上一层塑料薄膜,制作成一个简易针孔照相机。如图甲所示,将其水平放置,在左侧固定一支点燃的蜡烛,可在塑料薄膜上看到烛焰倒立的像。

(1)该现象可以用 光的直线传播 来解释;

(2)在图乙中利用光线作出烛焰AB在塑料薄膜上像(保留作图痕迹)。

(3)若将点燃的蜡烛向上移动,则塑料薄膜上的像向 下 (选填“上”或“下”)方移动;若将蜡烛靠近小孔少许,蜡烛的像将 变大 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【分析】(1)物体发出或反射的光通过小孔后,在小孔后面的光屏上形成倒立的实像,这就是小孔成像;

(2)据题意做出图即可;

(3)小孔所成像的大小与物体的大小、物到小孔的距离、小孔到光屏的距离有关,根据影响像大小的因素解答;

【解答】解:(1)蜡烛在塑料薄膜上所成的像是实像,既小孔成像,其成像的原理是光的直线传播;

(2)据光的直线传播可知,如图:

(3)光线沿直线传播,因在小孔后面的光屏上形成是倒立像,所以蜡烛向上方移动,则它在薄膜上的像将向下方移动;若将易拉罐移近烛焰,烛焰就离小孔越近,则像变大。

故答案为:(1)光的直线传播;(2)如上图;(3)下;变大;

【点评】此题主要考查小孔成像的原理和像的特点,属于基础知识,应当掌握。

17.如图所示,将点燃的蜡烛置于自制的小孔成像仪前,调节二者的位置,可在屏上得到蜡烛清晰倒立的 实 (选填“实”或“虚”)像,若将蜡烛靠近成像仪少许,蜡烛的像将 变大 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

【分析】小孔成像时,物体上部的光线通过小孔后,射到了光屏的下部;物体下部的光线通过小孔后,射到了光屏的上部,因此通过小孔后所成的像是倒立的实像;成像的大小取决于像到小孔的距离。

【解答】解:

①由于光在均匀介质中是沿直线传播的,点燃的蜡烛通过小孔在屏上成倒立的实像;

②由光的直线传播可知,蜡烛越靠近像,像就越大。

故答案为:实;变大。

【点评】此题考查的是小孔成像,即光沿直线传播的应用,及成的像的变化情况。

18.站在百米赛跑终点的计时员,应从 看到发令枪冒烟 (选填“听到枪声”或“看到发令枪冒烟”)开始记时才不会影响运动员的成绩,否则按另一种方式计时,会导致运动员成绩 偏好 (选填“偏好”或“偏差”)。

【分析】知道光的传播速度是3×108m/s,声音的速度是340m/s,光速比声速大,据此分析回答。

【解答】解:因为声音传播速度比光传播速度慢,故终点计时员应看到发令枪冒烟开始计时,若听到枪声再计时,记录时间会偏小,导致运动员成绩偏好。

故答案为:看到发令枪冒烟;偏好。

【点评】本题考查光速和声速的大小关系,考查了学生将所学知识联系生活实际的能力。

19.雷雨天,我们先看到云层中闪电,然后听到雷声,这是因为 在空气中光的传播速度大于声音的传播速度 ;如果看见闪电2s后,才听到雷声,闪电处距人约 680 m。

【分析】(1)闪电和打雷是在空中同时发生的,之所以先看见闪电,后听到雷声,是因为光的传播速度远远大于声音的传播速度(340m/s);

(2)已知声音传播了2s,根据公式v=变形可求闪电处离我们多远。

【解答】解:

(1)闪电和雷声是同时发生的,在空气中,声音的传播速度是340m/s,光的传播速度是3×108m/s,我们先看到闪电,后听到雷声的原因是在空气中光的传播速度大于声音的传播速度;

(2)根据v=可知,闪电处到我们的距离:s=vt=340m/s×2s=680m。

故答案为:在空气中光的传播速度大于声音的传播速度;680。

【点评】熟练掌握光速和声速的大小,并考查了速度公式的应用,属于基础性题目。

三.计算题(共2小题)

20.为了探测地球与月球之间的距离,向月球发射激光束,经反射后被接收,激光束从发出到接收共需2.56s,求地球到月球的距离。(光的速度为3×108m/s)能不能用超声波测量地球和月球的距离?为什么?

【分析】求出光从地球传到月球(走单趟)所用的时间,再利用速度公式计算地球和月球之间的距离。

声音的传播需要介质,真空不能传声。

【解答】解:由题知,激光从月球传到地球所用的时间:

t=×2.56s=1.28s,

由v=得地球到月球的距离:

s=vt=1.28s×3×108m/s=3.84×108m=3.84×105km;

声音的传播需要介质,真空不能传声,月球上是真空不能用超声波测量地球和月球的距离。

答:地球到月球的距离为:3.84×105;不能,月球上是真空。

【点评】本题考查了速度公式的应用,以及声音的传播,难度不大。

21.雷雨交加的夜里,小林同学先看到闪电后约5s听到雷声,请问:

(1)为什么总是先看到闪电,后听到雷声?

(2)小林距雷电产生的地方大约有多远?(声音在空气中传播速度约为340m/s)

【分析】(1)闪电和打雷是同时发生的,之所以先看见闪电,后听到雷声,是因为光的传播速度(3×108m/s)远远大于声音的传播速度(340m/s),

(2)发生雷电时光的传播时间极短,可以忽略不计,根据公式s=vt可求打雷处离小林的距离。

【解答】解:

(1)打雷和闪电是同时发生的,但光在空气中的传播速度大于声音在空气中的传播速度,所以我们总是先看见闪电后听到雷声;

(2)光在空气中的速度约为3×108m/s,发生雷电时光的传播时间极短,可以忽略不计。

由v=得,雷电产生的地方距小林的距离:s=vt=340m/s×5s=1700m。

答:(1)光在空气中的传播速度远大于声速,所以总是先看到闪电,再听到雷声;

(2)雷电产生的地方距小林大约有1700m远。

【点评】此题主要考查了声速和光速的有关知识,速度公式的应用,知道闪电和打雷是同时发生是关键。

PAGE / NUMPAGES

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活