五年级下册科学教案-1.7 马铃薯在液体中的沉浮教科版

文档属性

| 名称 | 五年级下册科学教案-1.7 马铃薯在液体中的沉浮教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《马铃薯在液体中的沉浮》教学设计

教学背景:

学科:科学;面向学生:五年级学生 ;课前准备:将马铃薯、鸡蛋、芸豆随机分派给每每一个小组、一个大烧杯、勺子、300ml水、300克食盐、300克味精、300克白糖、一根搅拌棒。

教材分析:

《马铃薯在液体中的沉浮》是教育科学出版社出版的小学科学五年级下册“沉和浮”单元的第七课。本单元的教学活动都是以学生在认知发生矛盾冲突及产生问题时引导和驱动的。本课内容是继“沉浮与什么因素有关”之后从另一个角度探究影响物体沉浮因素的一课。本课安排了三个活动:观察马铃薯的沉浮;观察比较两种液体;调制一杯使马铃薯浮起来的液体。从这三个活动内容的安排我们可以看出:这节课使学生经历一个十分典型的“观察-推测-实验-发现-记录”的科学探究过程。这对学生形成科学的研究思想和方法是很有帮助的。本课中,从学生认知发展冲突及产生问题时引导和驱动教学过程,并让学生经历整个过程。

学情分析:

五年级学生正处于身心发展重要时期,对身边事物充满好奇心,有一定的知识经验储备,这对培养他们的积极探索精神和正确思维活动有积极意义。而且有了一些实验的相关知识,但对于一些实验仪器的使用还不了解,仪器的有序摆放尚未形成习惯。故在实验时要重点引导。

教法:

在教学活动中,我力求把教学内容转化为学生内心所向往的探究活动,融入多种教学手段,让学生分组合作,大胆交流,并根据实际情境和学生特征即兴发挥。

学法:

学生在探究活动过程中,运用实验验证法、归纳总结法、记录观察结果掌握相关知识。

教学目标:

(一)科学概念:液体的性质可以改变物体的沉浮;一定浓度的液体才能改变物体的沉浮。

(二)过程与方法:经历一个典型的“观察—发现—推测—验证”的科学探究活动过程。通过加热液滴和调制液体来探索未知液体的性质;学会给液滴加热的技能。

(三)情感态度价值观:体验科学探究的乐趣;懂得确定一种物质的性质,需要很多证据。

教学重难点:

教学重点:经历一个典型的“观察—发现—推测—验证”的科学探究活动过程。

教学难点:通过加热液滴和调制液体来探索未知液体的性质。

教学过程:

一、设疑引入,引出课题

1.(出示一个马铃薯,一杯400毫升的清水,一杯400毫升的浓盐水、一杯400毫升的白糖溶液、一杯400毫升的味精溶液)同学们看,老师今天带来了什么?(学生答)

2.结合生活实际,看到这些物品你想知道什么?(生:马铃薯放到这两杯液体中是沉还是浮)

3.根据学生的回答出示课题:今天我们就来研究《马铃薯在液体中的沉浮》。

二、验证猜想,探究新知

1.老师现在就把这个马铃薯分别放入这四杯液体中,它是沉还是浮?(生猜想)

2.老师现在将马铃薯分别放入①、②、③、④号液体中,观察马铃薯的沉浮状况。(师实验,生观察)

3.我们刚刚看到马铃薯在①号液体中是沉,然而在②、③、④号液体中却浮了起来,这是为什么呢?我们怎样解释其中的原因?(学生回答:可能液体不同)

4.推测引起马铃薯沉浮变化的原因是液体不一样。那么我们观察这四杯中液体区别大吗?(学生答:不大)

5.看起来这四杯中的液体体积相同而且都是无色透明的,你能想个办法证明这四杯中的液体真的不一样吗?(学生可能会回答:用嘴尝、用鼻子闻一闻、用加热的方法……学生设计验证方案)。提示学生对不知名的液体千万不能用嘴尝的方法。

6.师小结:最科学的验证方法是将液滴进行加热。

实验1

7.分四组做液滴加热演示实验

(1)师先讲解实验步骤:

①用四支滴管分别从两个烧杯中各取一滴液体,滴在勺子上。

②点燃酒精灯,用酒精灯的外焰对勺子进行加热。(强调酒精灯的使用方法)

③待液体快要完全蒸发时直接盖上杯盖熄灭酒精灯(注:不能用嘴吹)。

④观察比较液滴变干后留下的痕迹,并做好记录。

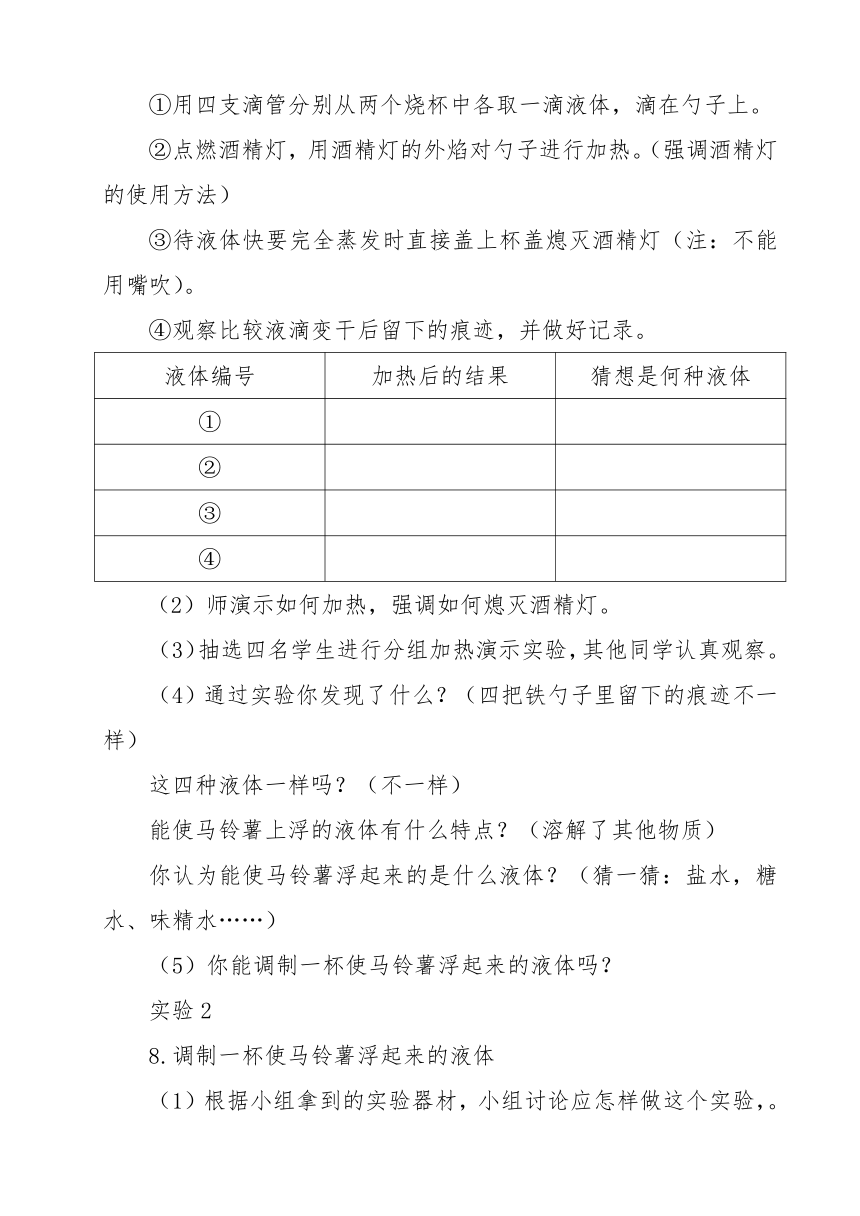

液体编号

加热后的结果

猜想是何种液体

①

②

③

④

(2)师演示如何加热,强调如何熄灭酒精灯。

(3)抽选四名学生进行分组加热演示实验,其他同学认真观察。

(4)通过实验你发现了什么?(四把铁勺子里留下的痕迹不一样)

这四种液体一样吗?(不一样)

能使马铃薯上浮的液体有什么特点?(溶解了其他物质)

你认为能使马铃薯浮起来的是什么液体?(猜一猜:盐水,糖水、味精水……)

(5)你能调制一杯使马铃薯浮起来的液体吗?

实验2

8.调制一杯使马铃薯浮起来的液体

(1)根据小组拿到的实验器材,小组讨论应怎样做这个实验,。

(2)根据学生回答,师讲解实验步骤:

①取300毫升水倒入烧杯中;

②往烧杯中每次加入一平勺食盐(不要一下子把全部食盐都倒入杯中);

③用玻璃棒充分搅拌至完全溶解(不要用力过大,避免液体溢出杯外 );

④等到液面平静时,观察马铃薯的沉浮情况,填写记录表;

⑤反复加食盐、白糖、味精,直到马铃薯浮、芸豆或鸡蛋起来为止;

⑥实验时随时记录现象,实验完毕清理实验器材。

调制一杯能使 浮起来的 液体实验报告单

第( )小组

组 长: 实验员:

记录员: 观察员:

的量(勺)

水的量(ml)

沉浮状况

300ml

300ml

300ml

300ml

300ml

300ml

300ml

300ml

300ml

我

的

发

现

(3)学生分组进行实验

(4)思考:从实验现象和结果分析,怎样的液体才会使马铃薯、鸡蛋、芸豆浮起来?(学生答)

(5)师小结:液体中溶解了其它物质,并达到一定的浓度才能使马铃薯、鸡蛋、芸豆浮起来。

三、拓展延伸

四、小结

通过这节课的学习,你有什么收获呢?还有什么想知道的吗?

五、作业

是不是只有盐水才能让马铃薯浮起来呢?糖水可以吗?味精水呢?盐水还能让别的物体浮起来吗?你能使上浮的马铃薯下沉吗?这些问题,同学们可以在课外继续研究,如果有什么新发现,你们再来告诉老师,我们大家一起分享。

板书设计:

7 马铃薯在液体中的沉浮

清水————沉

盐水、味精溶液、白糖溶液————浮

物体的沉浮与液体有关

一定浓度的液体才能改变物体的沉浮状态

教学反思:

在“马铃薯在液体中的沉浮”一课的教学中,我采用了利用让学生自己动手做试验。让学生在试验中去观察发现。从而养成推测,验证科学探究的习惯。

在第一个实验,滴液加热的实验中。我先让同学们观察四杯液体有什么不同。将同一个马铃薯放在四杯不同的液体中,一杯就是普通的自来水,另三杯是不知名的液体,结果同学们观察到马铃薯在①号液体中是下沉的,然而在②、③、④号液体中却是浮的。学生说,老师在四杯液体中,有①号杯中是自来水,马铃薯当然就不能浮起来,②、③、④号杯中溶解了其它物质的液体,马铃薯就能浮起来了。果真是这样吗?是不是只要往杯里放入食盐或者在水里溶解了其他的物质就能使马铃薯浮起来了呢?教师将学生引入到滴液加热的实验验中,在小组做实验时,先让他们比较四种液体,四杯液体中各取一滴液体,滴在不锈钢的小勺上加热,观察比较,液体变干后留下的痕迹,结果是②、③、④号不知名的液体里溶解了其他的物质,使马铃薯浮了起来。①号液体没有留下任何的痕迹,说明它是清水,马铃薯在①号液体中沉下去了。在这个试验的第二步时,就是从①杯加入了少量盐的液体中,进行滴液加热。滴液干后,不锈钢小勺上也有明显的白色颗粒,与前面三杯不知名的液体的滴液变干后留下的痕迹是不一样的。只是刚才的颗粒比前面的要少很多。这样,就得出了结论:要使马铃薯浮起来,(1)物体的沉浮与液体有关;(2)一定浓度的液体才能改变物体的沉浮。知道了一定浓度的液体才能改变物体的沉浮,我们自己是否能调一杯可以使马铃薯、鸡蛋、芸豆浮起来的液体呢?在学生的实验中,我要求他们取了300ml水,往杯子里一次一次的加盐、味精、白糖,盐、味精、白糖溶解后,放入马铃薯、鸡蛋、芸豆,验证是否浮起来了。并做好纪录,直到马铃薯、鸡蛋、芸豆浮起来为止。很快就有学生调好了液体,使马铃薯、鸡蛋、芸豆浮起来了。学生通过这两个试验,前面的疑问也就一一找到了答案。在本课的教学中,学生能自己动手,独立试验,教师准备的液体是按照一定的比例调制的四杯不同的液体,使同一马铃薯在四杯不同的液体中有浮有沉,让学生立即就有了兴趣,想知道原因的欲望就更强了。在调制一杯使马铃薯浮、鸡蛋、芸豆起来的液体中,我要求学生不要一次把全部的盐、白糖、味精一次性倒入杯中,如果这样学生就探索不到了液体浓度与马铃薯、鸡蛋、芸豆沉浮的关系了,让学生理解,并且是只要求中溶解了其他物质就一定能使马铃薯、鸡蛋、芸豆浮起来。浓度不够,液体的密度就不大,马铃薯、鸡蛋、芸豆是不会浮起来的。学生在调制的过程中,一次次的加盐、白糖、味精,马铃薯、鸡蛋、芸豆没有立即浮起来,当食盐、味精、白糖溶液的密度超过马铃薯、鸡蛋、芸豆的密度时,马铃薯、鸡蛋、芸豆才会浮起来。所有试验都达到了观察——发现——推测——验证的试验效果。

不足之处:(1)对学生过于严格(2)并未让学生在老师调制的无名液体中取滴液,而是让学生按照第2步加入少量的食盐的方法自制后,再进行加热的。

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释