五年级上册数学教案-3.6 解决问题

图片预览

文档简介

第三单元 小 数 除 法

教学设计

第6课时 解 决 问 题

教学内容

教材第39页例10及练习九。

内容简析

例10 借助“进一法”和“去尾法”解决生活中的实际问题。

教学目标

结合实际情况能用“进一法”和“去尾法”取商的近似数。

会解决简单的实际问题。

在自主探究、合作的过程中培养学生的分析问题和解决问题的能力。

用数学知识解答生活问题,渗透学生学以致用的思想意识。

教学重难点

掌握小数除法知识在实际生活中的应用。

教法与学法

本课时在教学解决实际问题的计算方法时,主要是运用转化和类比的教学方法:首先

用转化,将求小数的近似数的方法引入到解决实际问题中来;其次用类比的方法,联系实际找出确定计算结果的近似位数的标准,是用“进一法”还是“去尾法”确定。

本课时学生的学习主要是通过观察、发现、比较、类比等方法学习用小数除法解决

实际问题。

承前启后链

教学过程

一、情景创设,导入课题

情景导入:

数学来源于生活,也要应用于生活。在生活中,我们经常要运用所学的数学知识来解决问题,这一单元我们主要学习的是小数除法,这节课我们就利用所学的知识解决问题。(板书课题)

【品析:这种导入方式,使学生深刻感受数学与生活的关系。】

创设情景,课件导入:

小强妈妈前几天买来了一桶香油,重2.5 kg(出示实物),因这桶香油太多,妈妈使用起来十分不方便。请你们帮她想一想该怎么办?(分装在小瓶里)

这个主意好!瞧,(出示小瓶)我找来了一些瓶子,每个瓶子最多可盛0.4 kg香油,那么小强的妈妈需要准备几个这样的瓶子呢?这就是这节课我们要研究的问题。(板书课题)

【品析:这种导入给由加减乘除组成的单调的数学课堂渲染了生活的墨彩,为后面开启生动活跃的课堂氛围做了铺垫。】

二、师生合作,探究新知

◎引领学生分析教材第39页例10(1)中的主题图片,提取已知信息,并找出待解决问题。

整理从中获得的信息。

①小强的妈妈要将2.5 kg香油分装在一些玻璃瓶里;

②每个瓶子最多可盛0.4 kg;

提出的问题。

需要准备几个瓶子?

◎自主学习,分组讨论,探究解题方法。

根据学习经验,通过思路分析引导学生思考,学生可以自己列出对应上面问题的算

式:2.5÷0.4=

虽然学生现在能列出算式,计算出正确结果,但是经过分析,引导学生明白在解决有些实际问题时,有的需要进一,有的需要去尾。此时把问题抛给学生,让他们分组讨论,自主探究结果。通常会出现下面的结果。(详见配套课件部分)

2.5÷0.4的计算结果是6.25,瓶子不能有0.25个,应取整数。此题按“四舍五入”法取近似值,需要6个瓶子,但6个瓶子只能装2.4 kg,剩下的0.1 kg还需要一个瓶子,所以需要7个瓶子。

解题方法:2.5÷0.4=6.25(个)≈7(个)

【品析:本环节中借助前面学习过的小数除法和“进一法”的知识结合实际问题,进行适当的“四舍五入”。通过此题,让学生了解生活中的实际问题,哪些问题需要保留整数,哪些问题需要保留小数,鼓励学生要把数学知识灵活地应用到实际生活中去。鼓励学生重点讨论,在实际教学中要有的放矢地引导,同时在学生自主学习,分组讨论时要及时提示,让学生自己体会出数学知识的实际应用性。】

◎顺承例10的(1),研学(2)。

在总结完例10(1)的基础上,教师抛出问题:对于用“进一法”解决实际问题我们已经掌握了,如果遇到不用“进一法”又不能用小数表示时该怎么办呢?

生1: 根据实际情况进行解决。

生2: 用“去尾法”解决实际问题。

师: 如果我们用“去尾法”真能解决实际问题吗?

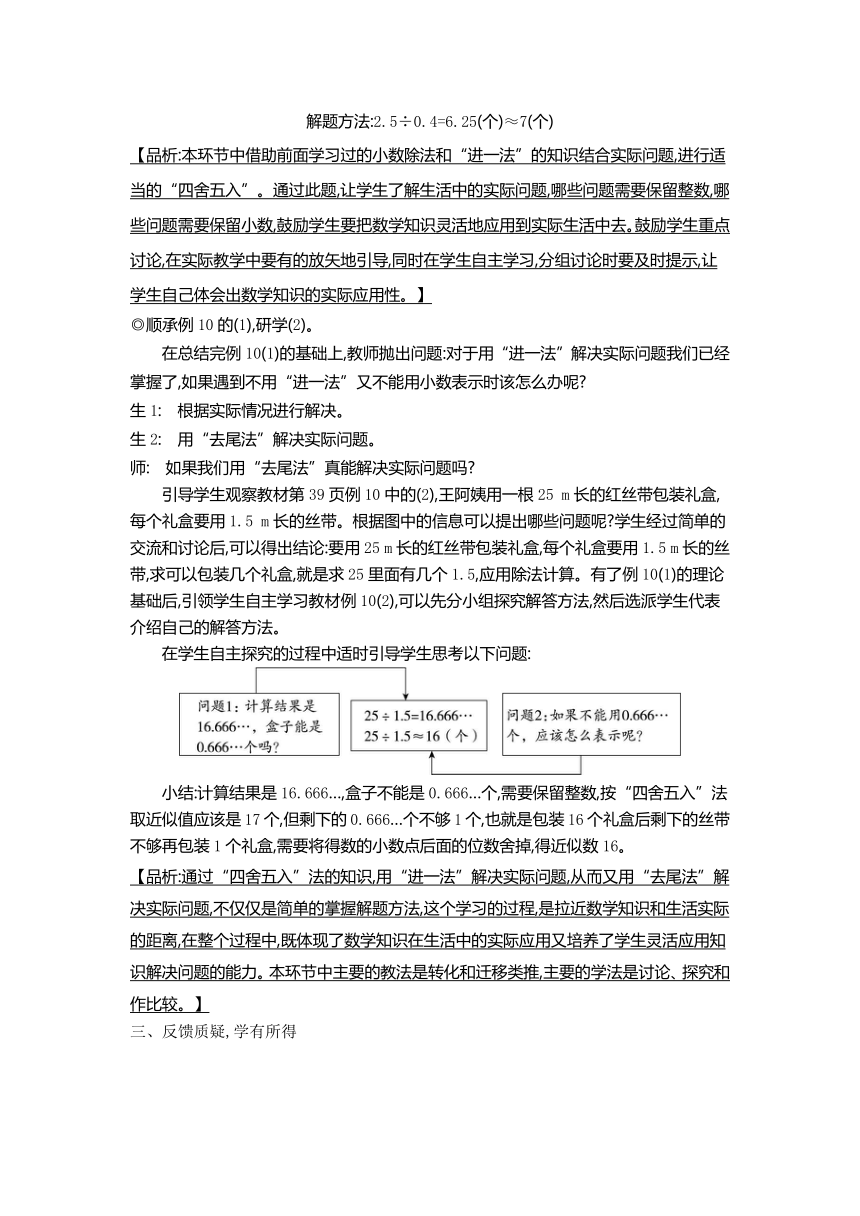

引导学生观察教材第39页例10中的(2),王阿姨用一根25 m长的红丝带包装礼盒,每个礼盒要用1.5 m长的丝带。根据图中的信息可以提出哪些问题呢?学生经过简单的交流和讨论后,可以得出结论:要用25 m长的红丝带包装礼盒,每个礼盒要用1.5 m长的丝带,求可以包装几个礼盒,就是求25里面有几个1.5,应用除法计算。有了例10(1)的理论基础后,引领学生自主学习教材例10(2),可以先分小组探究解答方法,然后选派学生代表介绍自己的解答方法。

在学生自主探究的过程中适时引导学生思考以下问题:

小结:计算结果是16.666…,盒子不能是0.666…个,需要保留整数,按“四舍五入”法取近似值应该是17个,但剩下的0.666…个不够1个,也就是包装16个礼盒后剩下的丝带不够再包装1个礼盒,需要将得数的小数点后面的位数舍掉,得近似数16。

【品析:通过“四舍五入”法的知识,用“进一法”解决实际问题,从而又用“去尾法”解决实际问题,不仅仅是简单的掌握解题方法,这个学习的过程,是拉近数学知识和生活实际的距离,在整个过程中,既体现了数学知识在生活中的实际应用又培养了学生灵活应用知识解决问题的能力。本环节中主要的教法是转化和迁移类推,主要的学法是讨论、探究和作比较。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习完例10(2)的基础上,引领学生及时消化吸收,请同桌之间互相叙述用小数除法解决实际问题的方法。然后教师提出质疑问题,引领学生在解决问题的过程中学会系统整理。

质疑一:在例10中的两个例题中,如果换成是求人数的问题时,计算结果应该怎样表示?

学生讨论后得出结论:因为人数问题不能出现零点几个或是半个,所以要保留整数。根据实际情况确定用“进一法”还是“去尾法”。

质疑二:如果解决问题中,求的是钱数怎么办?

这个问题可以指导学生先组内讨论,归纳总结,但是通常不能整理全面,所以这个问题可以引导学生根据日常生活中的经验探讨分析,得出结论:因为人民币精确到分,所以在计算有关人民币的问题时,最多要保留两位小数,不能保留三位小数;或是根据实际情况保留整数等。

【品析:本环节设置在本课新授知识完成之后,由于以前接触过“四舍五入”法,对于学生而言,用“进一法”和“去尾法”解决问题并不难,只是学生不知道哪些实际问题该用“进一法”,哪些问题该用“去尾法”表示,所以引导学生从实际出发,真正能把所学到的知识运用到实际问题的解决中来,真正实现了学有所用,学有所得。】

四、课末小结,融会贯通

“本节课,你学会了哪些知识?还有什么是不明白的呢?”

在师生共同总结之后,简单回顾用小数除法解决实际问题的计算方法:先根据已知条件和要求的问题列出算式计算出结果,然后根据实际情况确定用“进一法”还是“去尾法”表示计算结果。然后衔接下节课的学习任务,给大家留一个思考的话题:

在实际生活中会出现这样或那样的不同情况,那么哪些事情是不可能发生的、哪些事情是可能发生的呢?

五、教海拾遗,反思提升

回味课堂,发现亮点之处:两次质疑和讨论使学生的学习进入了二次消化吸收的过程,这次内化使学生掌握了小数除法在实际生活中的应用。

反思过程,有待改进之处:在解决实际问题中,有的同学不能灵活应用所学知识解决实际问题。数学知识和实际问题有些脱节,所以在后面的教学中,应根据不同学生对不同知识点的接受情况,采取不同的教学措施,真正做到因材施教。

我的反思:

板书设计

解 决 问 题

练 习 九

题型结构分析

题号

题型

建议

1~4 6~9

11~13

解决实际问题

都是运用小数的乘、除法知识解决实际问题,选几个典型题在课堂上做,其他课下完成。

5 10

计算

这两题难度不大,可以在课堂上完成。

习题立体分析

第1~4题、6~9题、11~13题:是小数除法知识在实际问题中的应用,通过练习,加强学生的小数除法的计算方法和理解问题的能力。有的题是近似数的方法的掌握,有的题是实际问题的解决,通过这些题进一步培养学生的分析问题和解决问题的能力。

第5~10题:5题是小数的混合运算,10题是通过计算发现规律。

习题参考答案

1.1.2÷3÷2=0.2(公顷)

2.336÷3.2-336÷3.5=9(km)

3.300÷3÷4=25(棵)

4.(230-85×1.5)÷0.5=205(份)

5.90 20 13.8 8.56

6.510÷3÷74≈2.3

7.4÷0.32≈12(个)

8.680÷15≈46(个)

9.(1)(80-45.6)÷2.5≈13(支)

(2)答案不唯一,如:如果用这80元都买笔,最多可以买多少支? 80÷2.5=32(支)

10.竖排:13.6 13.6 16.8 16.8 10.5 10.5 19 19

相对的两道乘、除法算式的结果相同。

11.450÷16≈28(杯) 28×9=252(g)

12.50000÷10000×6.3=31.5(吨)

13.24.6÷10=2.46 3.69÷2.46=1.5

教学设计

第6课时 解 决 问 题

教学内容

教材第39页例10及练习九。

内容简析

例10 借助“进一法”和“去尾法”解决生活中的实际问题。

教学目标

结合实际情况能用“进一法”和“去尾法”取商的近似数。

会解决简单的实际问题。

在自主探究、合作的过程中培养学生的分析问题和解决问题的能力。

用数学知识解答生活问题,渗透学生学以致用的思想意识。

教学重难点

掌握小数除法知识在实际生活中的应用。

教法与学法

本课时在教学解决实际问题的计算方法时,主要是运用转化和类比的教学方法:首先

用转化,将求小数的近似数的方法引入到解决实际问题中来;其次用类比的方法,联系实际找出确定计算结果的近似位数的标准,是用“进一法”还是“去尾法”确定。

本课时学生的学习主要是通过观察、发现、比较、类比等方法学习用小数除法解决

实际问题。

承前启后链

教学过程

一、情景创设,导入课题

情景导入:

数学来源于生活,也要应用于生活。在生活中,我们经常要运用所学的数学知识来解决问题,这一单元我们主要学习的是小数除法,这节课我们就利用所学的知识解决问题。(板书课题)

【品析:这种导入方式,使学生深刻感受数学与生活的关系。】

创设情景,课件导入:

小强妈妈前几天买来了一桶香油,重2.5 kg(出示实物),因这桶香油太多,妈妈使用起来十分不方便。请你们帮她想一想该怎么办?(分装在小瓶里)

这个主意好!瞧,(出示小瓶)我找来了一些瓶子,每个瓶子最多可盛0.4 kg香油,那么小强的妈妈需要准备几个这样的瓶子呢?这就是这节课我们要研究的问题。(板书课题)

【品析:这种导入给由加减乘除组成的单调的数学课堂渲染了生活的墨彩,为后面开启生动活跃的课堂氛围做了铺垫。】

二、师生合作,探究新知

◎引领学生分析教材第39页例10(1)中的主题图片,提取已知信息,并找出待解决问题。

整理从中获得的信息。

①小强的妈妈要将2.5 kg香油分装在一些玻璃瓶里;

②每个瓶子最多可盛0.4 kg;

提出的问题。

需要准备几个瓶子?

◎自主学习,分组讨论,探究解题方法。

根据学习经验,通过思路分析引导学生思考,学生可以自己列出对应上面问题的算

式:2.5÷0.4=

虽然学生现在能列出算式,计算出正确结果,但是经过分析,引导学生明白在解决有些实际问题时,有的需要进一,有的需要去尾。此时把问题抛给学生,让他们分组讨论,自主探究结果。通常会出现下面的结果。(详见配套课件部分)

2.5÷0.4的计算结果是6.25,瓶子不能有0.25个,应取整数。此题按“四舍五入”法取近似值,需要6个瓶子,但6个瓶子只能装2.4 kg,剩下的0.1 kg还需要一个瓶子,所以需要7个瓶子。

解题方法:2.5÷0.4=6.25(个)≈7(个)

【品析:本环节中借助前面学习过的小数除法和“进一法”的知识结合实际问题,进行适当的“四舍五入”。通过此题,让学生了解生活中的实际问题,哪些问题需要保留整数,哪些问题需要保留小数,鼓励学生要把数学知识灵活地应用到实际生活中去。鼓励学生重点讨论,在实际教学中要有的放矢地引导,同时在学生自主学习,分组讨论时要及时提示,让学生自己体会出数学知识的实际应用性。】

◎顺承例10的(1),研学(2)。

在总结完例10(1)的基础上,教师抛出问题:对于用“进一法”解决实际问题我们已经掌握了,如果遇到不用“进一法”又不能用小数表示时该怎么办呢?

生1: 根据实际情况进行解决。

生2: 用“去尾法”解决实际问题。

师: 如果我们用“去尾法”真能解决实际问题吗?

引导学生观察教材第39页例10中的(2),王阿姨用一根25 m长的红丝带包装礼盒,每个礼盒要用1.5 m长的丝带。根据图中的信息可以提出哪些问题呢?学生经过简单的交流和讨论后,可以得出结论:要用25 m长的红丝带包装礼盒,每个礼盒要用1.5 m长的丝带,求可以包装几个礼盒,就是求25里面有几个1.5,应用除法计算。有了例10(1)的理论基础后,引领学生自主学习教材例10(2),可以先分小组探究解答方法,然后选派学生代表介绍自己的解答方法。

在学生自主探究的过程中适时引导学生思考以下问题:

小结:计算结果是16.666…,盒子不能是0.666…个,需要保留整数,按“四舍五入”法取近似值应该是17个,但剩下的0.666…个不够1个,也就是包装16个礼盒后剩下的丝带不够再包装1个礼盒,需要将得数的小数点后面的位数舍掉,得近似数16。

【品析:通过“四舍五入”法的知识,用“进一法”解决实际问题,从而又用“去尾法”解决实际问题,不仅仅是简单的掌握解题方法,这个学习的过程,是拉近数学知识和生活实际的距离,在整个过程中,既体现了数学知识在生活中的实际应用又培养了学生灵活应用知识解决问题的能力。本环节中主要的教法是转化和迁移类推,主要的学法是讨论、探究和作比较。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习完例10(2)的基础上,引领学生及时消化吸收,请同桌之间互相叙述用小数除法解决实际问题的方法。然后教师提出质疑问题,引领学生在解决问题的过程中学会系统整理。

质疑一:在例10中的两个例题中,如果换成是求人数的问题时,计算结果应该怎样表示?

学生讨论后得出结论:因为人数问题不能出现零点几个或是半个,所以要保留整数。根据实际情况确定用“进一法”还是“去尾法”。

质疑二:如果解决问题中,求的是钱数怎么办?

这个问题可以指导学生先组内讨论,归纳总结,但是通常不能整理全面,所以这个问题可以引导学生根据日常生活中的经验探讨分析,得出结论:因为人民币精确到分,所以在计算有关人民币的问题时,最多要保留两位小数,不能保留三位小数;或是根据实际情况保留整数等。

【品析:本环节设置在本课新授知识完成之后,由于以前接触过“四舍五入”法,对于学生而言,用“进一法”和“去尾法”解决问题并不难,只是学生不知道哪些实际问题该用“进一法”,哪些问题该用“去尾法”表示,所以引导学生从实际出发,真正能把所学到的知识运用到实际问题的解决中来,真正实现了学有所用,学有所得。】

四、课末小结,融会贯通

“本节课,你学会了哪些知识?还有什么是不明白的呢?”

在师生共同总结之后,简单回顾用小数除法解决实际问题的计算方法:先根据已知条件和要求的问题列出算式计算出结果,然后根据实际情况确定用“进一法”还是“去尾法”表示计算结果。然后衔接下节课的学习任务,给大家留一个思考的话题:

在实际生活中会出现这样或那样的不同情况,那么哪些事情是不可能发生的、哪些事情是可能发生的呢?

五、教海拾遗,反思提升

回味课堂,发现亮点之处:两次质疑和讨论使学生的学习进入了二次消化吸收的过程,这次内化使学生掌握了小数除法在实际生活中的应用。

反思过程,有待改进之处:在解决实际问题中,有的同学不能灵活应用所学知识解决实际问题。数学知识和实际问题有些脱节,所以在后面的教学中,应根据不同学生对不同知识点的接受情况,采取不同的教学措施,真正做到因材施教。

我的反思:

板书设计

解 决 问 题

练 习 九

题型结构分析

题号

题型

建议

1~4 6~9

11~13

解决实际问题

都是运用小数的乘、除法知识解决实际问题,选几个典型题在课堂上做,其他课下完成。

5 10

计算

这两题难度不大,可以在课堂上完成。

习题立体分析

第1~4题、6~9题、11~13题:是小数除法知识在实际问题中的应用,通过练习,加强学生的小数除法的计算方法和理解问题的能力。有的题是近似数的方法的掌握,有的题是实际问题的解决,通过这些题进一步培养学生的分析问题和解决问题的能力。

第5~10题:5题是小数的混合运算,10题是通过计算发现规律。

习题参考答案

1.1.2÷3÷2=0.2(公顷)

2.336÷3.2-336÷3.5=9(km)

3.300÷3÷4=25(棵)

4.(230-85×1.5)÷0.5=205(份)

5.90 20 13.8 8.56

6.510÷3÷74≈2.3

7.4÷0.32≈12(个)

8.680÷15≈46(个)

9.(1)(80-45.6)÷2.5≈13(支)

(2)答案不唯一,如:如果用这80元都买笔,最多可以买多少支? 80÷2.5=32(支)

10.竖排:13.6 13.6 16.8 16.8 10.5 10.5 19 19

相对的两道乘、除法算式的结果相同。

11.450÷16≈28(杯) 28×9=252(g)

12.50000÷10000×6.3=31.5(吨)

13.24.6÷10=2.46 3.69÷2.46=1.5