2020版古诗文阅读课外文言文阅读课外文言文阅读(仿真训练)(课件)(125张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020版古诗文阅读课外文言文阅读课外文言文阅读(仿真训练)(课件)(125张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 353.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-13 12:06:47 | ||

图片预览

文档简介

课件125张PPT。第三部分 课外文言文阅读仿真训练(一) 上①谓侍臣曰吾闻西域贾胡②得美珠剖身以藏之有诸?侍臣曰:“有之。”上曰:“人皆知彼之爱珠而不爱其身也。吏受赇③抵④法,与帝王徇⑤奢欲而亡国者,何以异于彼胡之可笑邪!”魏征曰:“昔鲁哀公谓孔子曰‘人有好忘者,徙宅而忘其妻’,孔子曰‘又有甚者,桀、纣乃忘其身’,亦犹是也。”上曰:“然。朕与公辈宜戮力相辅,庶免为人所笑也!”

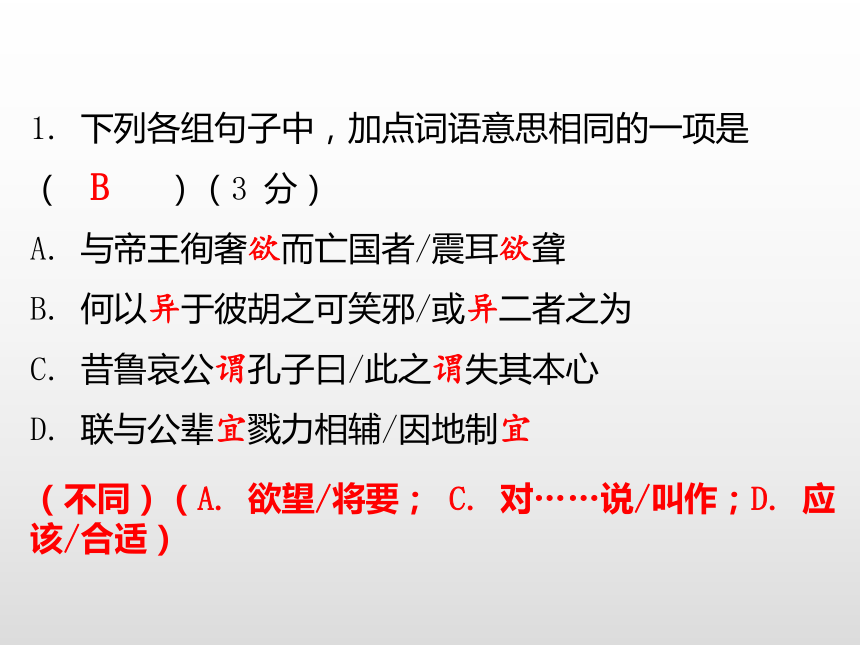

(节选自《资治通鉴》)【注释】①上:指唐太宗。②贾(gǔ)胡:胡商。③赇(qiú):贿赂。④抵:触犯。⑤徇:顺从。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 与帝王徇奢欲而亡国者/震耳欲聋

B. 何以异于彼胡之可笑邪/或异二者之为

C. 昔鲁哀公谓孔子曰/此之谓失其本心

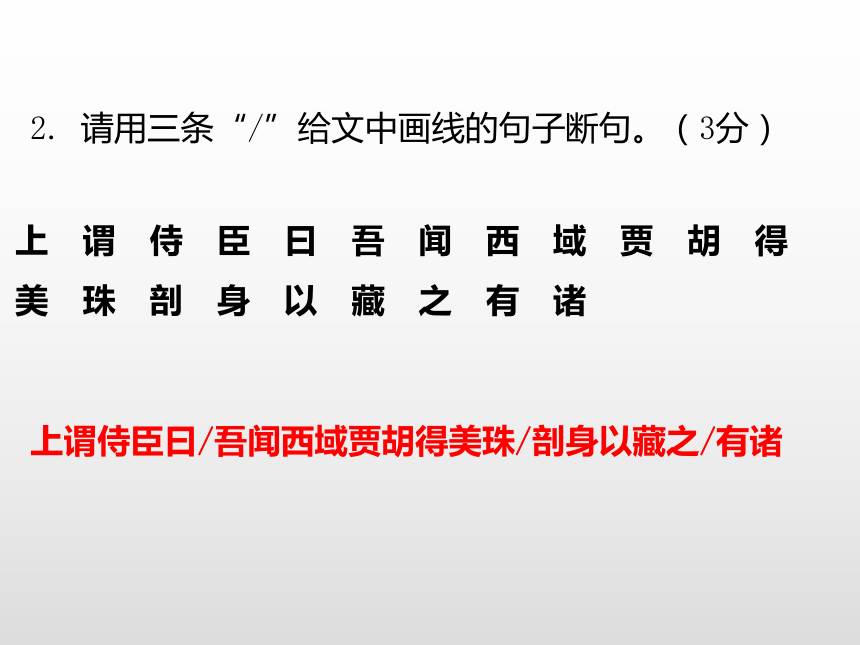

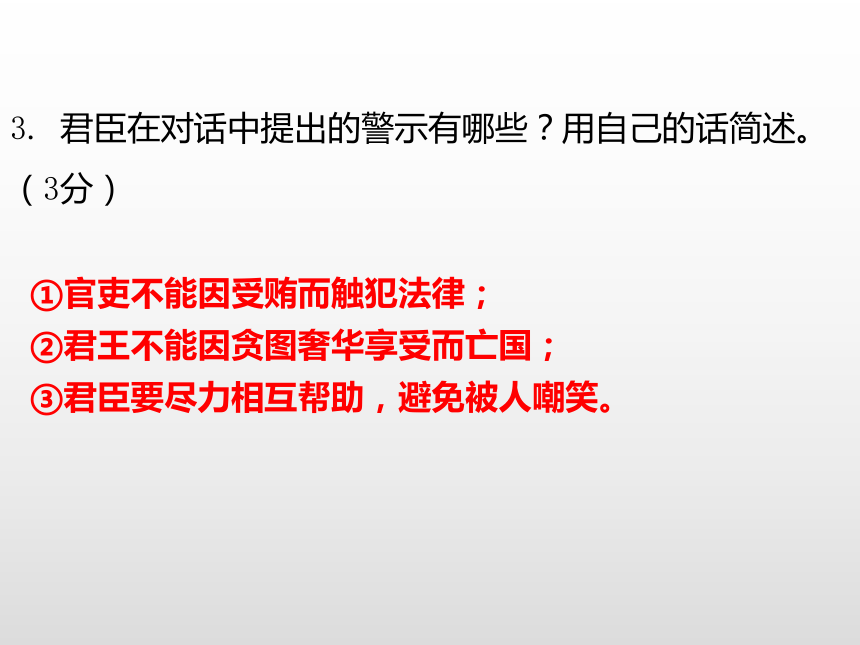

D. 联与公辈宜戮力相辅/因地制宜(不同)(A. 欲望/将要; C. 对……说/叫作;D. 应该/合适)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)上谓侍臣曰/吾闻西域贾胡得美珠/剖身以藏之/有诸上 谓 侍 臣 曰 吾 闻 西 域 贾 胡 得 美 珠 剖 身 以 藏 之 有 诸3. 君臣在对话中提出的警示有哪些?用自己的话简述。

(3分)①官吏不能因受贿而触犯法律;

②君王不能因贪图奢华享受而亡国;

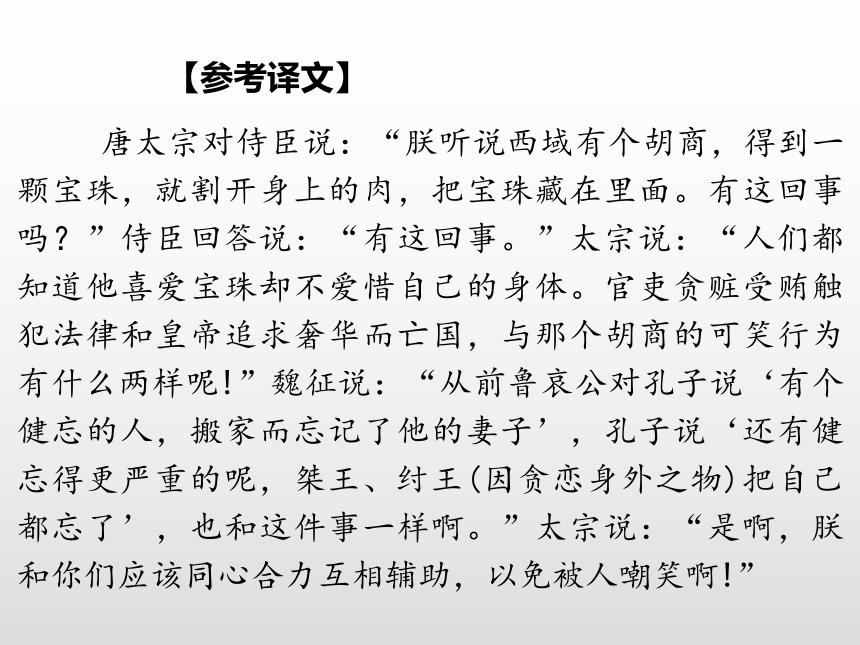

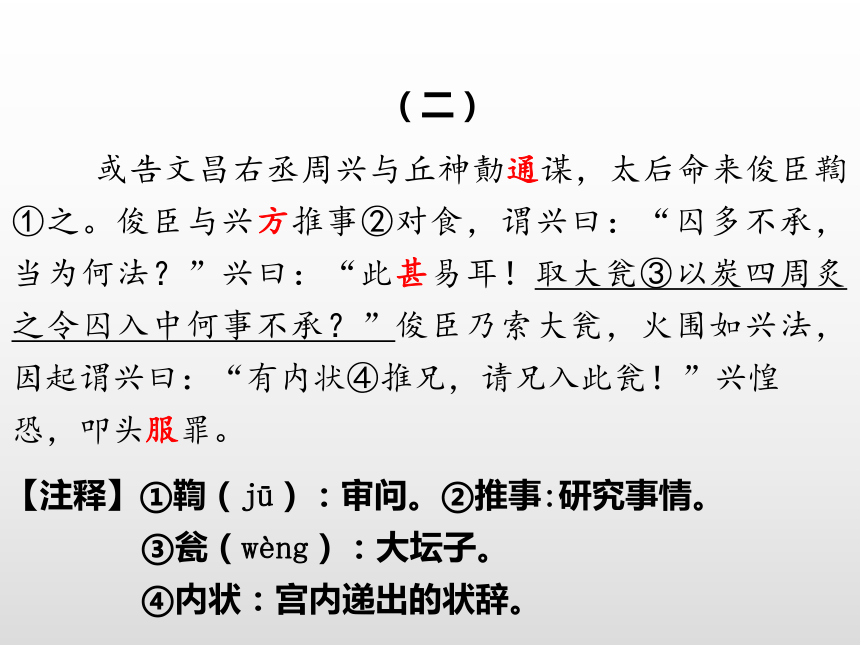

③君臣要尽力相互帮助,避免被人嘲笑。 【参考译文】 唐太宗对侍臣说:“朕听说西域有个胡商,得到一颗宝珠,就割开身上的肉,把宝珠藏在里面。有这回事吗?”侍臣回答说:“有这回事。”太宗说:“人们都知道他喜爱宝珠却不爱惜自己的身体。官吏贪赃受贿触犯法律和皇帝追求奢华而亡国,与那个胡商的可笑行为有什么两样呢!”魏征说:“从前鲁哀公对孔子说‘有个健忘的人,搬家而忘记了他的妻子’,孔子说‘还有健忘得更严重的呢,桀王、纣王(因贪恋身外之物)把自己都忘了’,也和这件事一样啊。”太宗说:“是啊,朕和你们应该同心合力互相辅助,以免被人嘲笑啊!”(二) 或告文昌右丞周兴与丘神勣通谋,太后命来俊臣鞫①之。俊臣与兴方推事②对食,谓兴曰:“囚多不承,当为何法?”兴曰:“此甚易耳!取大瓮③以炭四周炙之令囚入中何事不承?”俊臣乃索大瓮,火围如兴法,因起谓兴曰:“有内状④推兄,请兄入此瓮!”兴惶

恐,叩头服罪。【注释】①鞫(jū):审问。②推事:研究事情。

③瓮(wèng):大坛子。

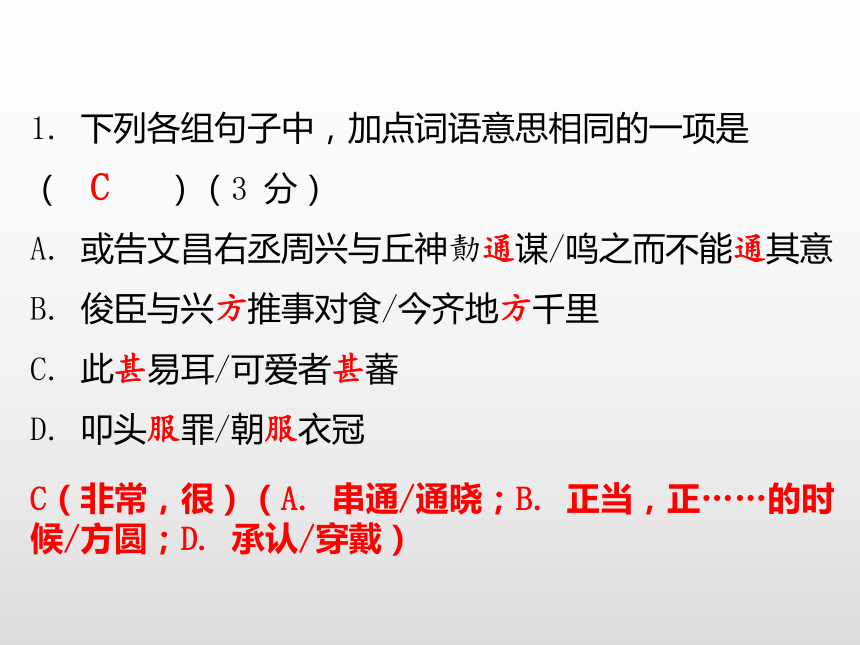

④内状:宫内递出的状辞。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 或告文昌右丞周兴与丘神勣通谋/鸣之而不能通其意

B. 俊臣与兴方推事对食/今齐地方千里

C. 此甚易耳/可爱者甚蕃

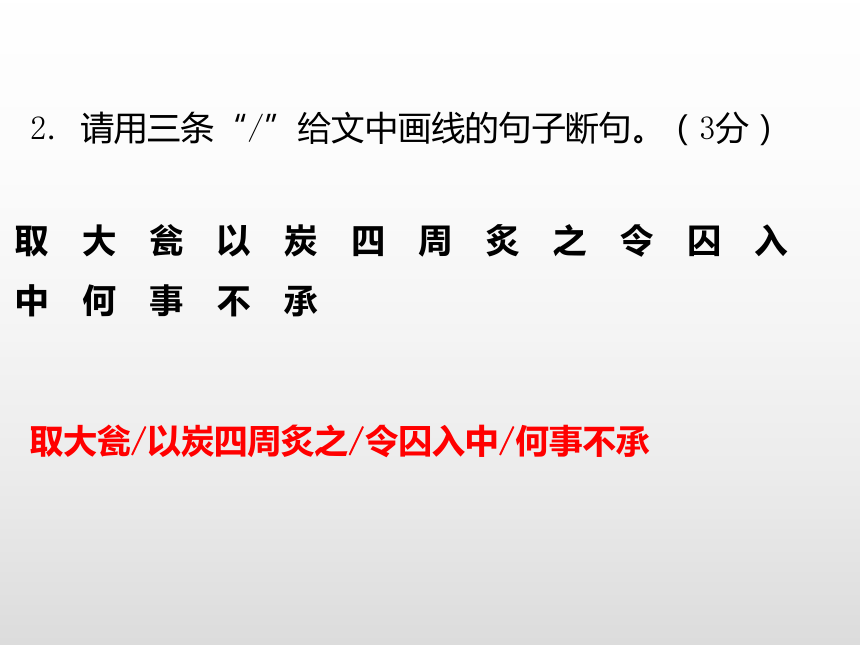

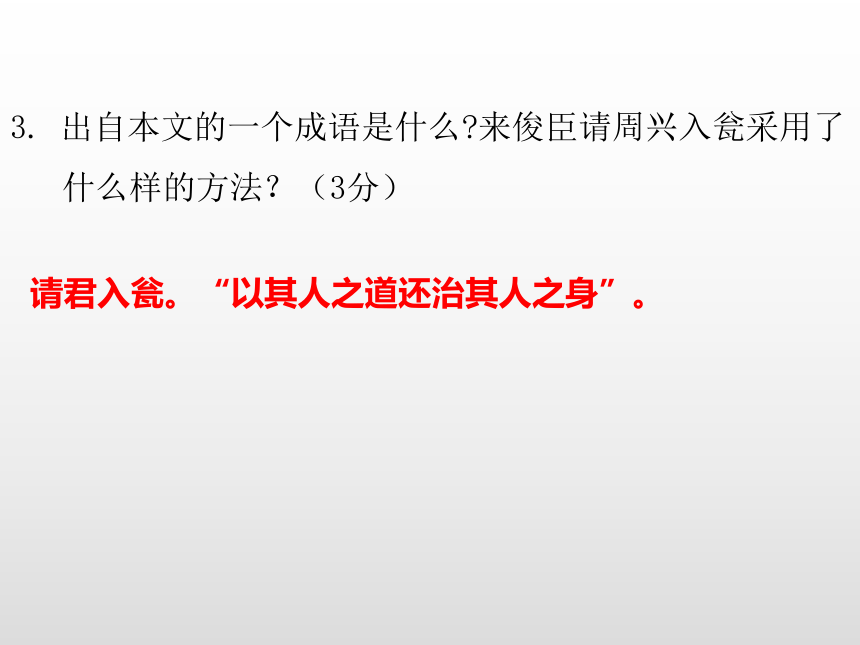

D. 叩头服罪/朝服衣冠C(非常,很)(A. 串通/通晓;B. 正当,正……的时候/方圆;D. 承认/穿戴)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)取大瓮/以炭四周炙之/令囚入中/何事不承取 大 瓮 以 炭 四 周 炙 之 令 囚 入 中 何 事 不 承3. 出自本文的一个成语是什么?来俊臣请周兴入瓮采用了什么样的方法?(3分)请君入瓮。“以其人之道还治其人之身”。 【参考译文】 有人控告文昌右丞周兴和丘神勣一起串通造反,太后(武则天)就命来俊臣审讯这个案子。来俊臣与周兴一边讨论案子,一边对坐吃饭,来俊臣问周兴说:“囚犯很多不肯认罪,应该用什么办法?”周兴说:“这很容易!拿一个大瓮,四周堆起木炭来烧,让囚犯到里面去,什么事敢不认罪?”来俊臣就叫人找来一个大瓮,按照周兴的办法用炭火在周围烧着,来俊臣站起来对周兴说“有人控告你,请老兄自己钻进这个大瓮里去吧!”周兴非常惊慌,当即叩头认罪。(三)宋濂进谏 濂尝与客饮,帝密使人侦视。翌日问濂昨饮酒否坐客为谁馔何物。濂具以实对。笑曰:“诚然,卿不朕欺。”间召问群臣臧否,濂惟举其善者。曰:“善者与臣友,臣知之;其不善者,不能知也。”

主事茹太素上书万余言。帝怒,问廷臣。或指其书曰:“此不敬,此诽谤非法。”问濂,对曰:“彼尽忠于陛下耳,陛下方开言路,恶可深罪。”既而帝览其书,有足采者。悉召廷臣诘责,因呼濂字曰:“微景濂,几误罪言者。”

(节选自《明史》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 濂尝与客饮/尝趋百里外

B. 濂具以实对/到亭上,有两人铺毡对坐

C. 间召问群臣臧否/肉食者谋之,又何间焉

D. 或指其书曰/或王命急宣A(曾经)(B. 回答/面对;C. 秘密地/参与;D. 有人/有时)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)翌日/问濂昨饮酒否/坐客为谁/馔何物翌 日 问 濂 昨 饮 酒 否 坐 客 为 谁 馔 何 物3. 简述短文所记述的宋濂做的几件小事情。从文中可以看出宋濂有怎样的品质?(3 分)①如实回答与客饮酒之事;

②向皇帝举荐贤能之人;

③劝皇帝广开言路。品质:诚实坦荡,正直无畏。 【参考译文】 宋濂曾经与客人饮酒,皇帝暗中派人去侦探察看。第二天,皇帝问宋濂昨天饮酒没有,座中的来客有谁,有哪些食物。宋廉全部根据事实回答。皇帝笑着说:“确实如此,你没欺骗我。”皇帝秘密地召见(宋濂)询问起大臣们的好坏,宋濂只举出那些好的大臣说。说:“好的大臣和我交朋友,所以我了解他们:那些不好的大臣, (我不和他们交往,所以)不了解他们。” 主事茹太素上奏章一万多字。皇帝大怒,询问朝中的臣子。有人指着茹太素的奏章说:“这里(是对皇上的)不敬,这里的批评不合法制。”(皇帝)问宋濂,回答说:“他只是对陛下尽忠罢了,陛下正广开言路,怎么能重责(他)呢?”不久皇帝看茹太素的奏章,有值得采纳的内容。于是把朝臣都招来斥责, 口呼宋濂的字说:“如果没有景濂,(我)几乎错怪了进谏的人。”(四) 景公游于寿宫,睹长年负薪者,而有饥色。公悲之,喟然叹曰:“令吏养之!”晏子曰:“臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。今君爱老,而恩无所不逮,治国之本也。”公笑,有喜色。晏子曰:“圣王见贤以乐贤见不肖以哀不肖今请求老弱之不养鳏寡之无室者,论而共秩焉。”公曰:“诺。”于是老弱有养,鰥寡有室。

(选自《晏子春秋》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 景公游于寿宫/又患无硕师名人与游

B. 睹长年负薪者/负势竞上

C. 而有饥色/征于色,发于声,而后喻

D. 令吏养之/令初下,群臣进谏 C(脸色)

(A. 游玩/交往;B. 背,用背载物/凭借,依靠;

D.使,让/命令(名词)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)圣王见贤以乐贤/见不肖以哀不肖/今请求老弱之不养/鳏寡之无室者圣 王 见 贤 以 乐 贤 见 不 肖 以 哀 不 肖 今 请 求 老 弱 之 不 养 鳏 寡 之 无 室 者3. 结合选文,谈谈晏子是一个怎样的人。(3分)晏子由一个面黄肌瘦的老人引至老弱、鳏寡的供养安置问题,可见他是一个关爱百姓,关注民生,善于抓住机会诱导、劝谏的人。 【参考译文】 齐景公在寿宫游玩,看见一个老年人背着柴,脸上有长期受饿的颜色。齐景公就很为他的境遇感到可怜,感慨地说:“让当地的官员养活他!”晏子说:“我听人说,喜好贤良的人而怜悯不幸的人,这是执掌国家的根本啊。现在君主怜惜老者,那么您的恩泽没有不达到的了,这是治理国家的根本。”齐景公笑了,脸上也有了喜悦的神色。晏子说:“圣贤的君王遇到贤良就喜好贤良,遇到不幸就怜悯不幸。现在我请求老弱而没有人养活、丧妻丧夫却没有房屋的人,评定之后共同安置他们。”齐景公说:“好!”于是,老弱的人有人养活,丧妻丧夫的人也有了可以居住的屋子。(五)私 心 伦①奉公尽节,言事无所依违。诸子或时谏止,辄叱遣之。吏人奏记及便宜者,亦并封上,其无私若此。性质悫少文采在位以贞白称时人方之前朝贡禹②。然少蕴

藉,不修威仪,亦以此见轻。或问伦曰:“公有私乎?”对曰:“昔人有与吾千里马者,吾虽不受,每三公有所选

举,心不能忘,而亦终不用也。吾兄子常病,一夜十往,退而安寝;吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠。若是者,岂可谓无私乎?”【注释】①伦:即第五伦,东汉大臣,字伯鱼。②贡禹:西汉贤臣,以明经洁行著名。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 诸子或时谏止/或异二者之为

B. 亦以此见轻/才美不外见

C. 每三公有所选举/是以众议举宠为督

D. 虽不省视而竟夕不眠/吾日三省吾身C (推举)(A. 有的人/或者;B. 被/同“现”,表现;D . 探望/反省)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)性质悫/少文采/在位以贞白称/时人方之前朝贡禹性 质 悫 少 文 采 在 位 以 贞 白 称 时 人 方 之 前 朝 贡 禹3. 你认为第五伦可谓“无私”吗?请结合文意简要说说你的看法。(3分)我认为第五伦是无私的。他奉公守法不受劝阻,将属下的正确意见原封上报,这可见他的尽职公正;而他自己说的私心是人之常情,这更说明了他对自己高标准,严要求,是真正的公正廉洁。(符合文意,言之成理即可) 【参考译文】 第五伦奉公守法、尽忠守节,说话办事没有违背法规的。儿子们有人有时劝止他,他就呵斥并赶走他们。官吏陈述的书面意见有利于国家的,他都封好上报,他就像这样毫无私心。他生性诚实,缺少文采,做官时以清廉著称,当时人们把他比作西汉时的贡禹。但是他缺少宽容,又不整饬自己的威严,也因此被有些人看轻。有人问第五伦说:“您有私心吗?”他回答说:“从前有人送给我千里马,虽然没有接受,但每到朝廷选拔官吏时,我心里总不能忘了他,可始终也没有任用他。我哥哥的儿子常常生病,我一夜里多次去探望,回来才能安安稳稳地睡下;我的儿子有了病,我虽然不去探望,却整夜睡不着觉。像这样,难道可以说没有私心吗?”(六)取信于人 太祖时,郭进为西山巡检。有告其阴通河东刘继元,将有异志者。太祖大怒,以其诬害忠臣,命缚其人予进,使自处置。进得而不杀,谓曰:“尔能为我取继元一城一寨,不止赎尔死,当请赏尔一官。”岁余其人诱其一城来降进具其事送之于朝,请赏以官。太祖曰:“尔诬害我忠良,此才可赎死尔,赏不可得也。”命以其人还进。进复请曰:“使臣失信,则不能用人矣。”太祖于是赏以一

官。君臣之间盖如此。

(选自欧阳修《归田录》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 有告其阴通河东刘继元/阴风怒号

B. 命缚其人予进/予独爱莲之出淤泥而不染

C. 赏不可得也/所识穷乏者得我与

D. 使臣失信/小信未孚D (信用)(A. 私下,暗地里/阴冷,寒冷;B. 给/我;C. 得到/同“德”,感恩,感激)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)岁余/其人诱其一城来降/进具其事/送之于朝岁 余 其 人 诱 其 一 城 来 降 进 具 其 事 送 之 于 朝3. 阅读全文,说说郭进是如何取信于人的。(3分)对于告密者,郭进没有治他的罪,而是让他戴罪立功,并答应赏他以官。告密者完成任务后,郭进为之请官,太祖不肯,郭进力求太祖赏他一官,实现了原先的诺

言。 【参考译文】 太祖时,郭进的官职是西山巡检。有人密报说他暗地里和河东刘继元有交往,将来有可能造反。太祖听后大怒,认为他是诬害忠良之人,下令将他绑起来交给郭进,让郭进自己处置。郭进却没有杀他,对他说:“如果你能帮我攻占河东刘继元的一城一寨,我不赦免你的死罪,还能赏你一个官职。”一年以后,这个人果然将刘继元的一个城诱降过来了。郭进将他的这件事上报给了朝廷,请求给他官职。太祖说:“你曾经诬陷我的忠良之臣,现在只能抵偿你的死罪,给你官职是不可能的。”命令还是将这个人交给郭进。郭进再次进言:“如果皇上让我失信于人,那我以后怎么用人啊?”于是,太祖就赏给那人一个官职。君臣之间大致如此。(七) 道生廉约,身为三司,而衣不华饰,食不兼味。一熊皮障泥①,数十年不易,时人比之晏婴。第宅卑陋出镇②后其子弟颇更修缮起堂庑。道生还,叹曰:“昔霍去病以匈奴未灭,无以家为。今强寇尚游魂漠北,吾岂可安坐华美也!”乃切责子弟,令毁宅。

(节选自《魏书·长孙道生传》)【注释】①障泥:马鞍的垫子,用来遮挡泥土。

②出镇:北魏时多以镇将兼刺史、太守之职。这里指长孙道生曾在任廷尉卿时出征北疆。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 道生廉约/不敢稍逾约

B. 食不兼味/二者不可得兼

C. 昔霍去病以匈奴未灭/明灭可见

D. 令毁宅/令初下,群臣进谏 B(同时具有)(A. 俭约/约定的时间;C. 灭亡/消失;

D.动词,使,让/名词,命令)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)第宅卑陋/出镇后/其子弟颇更修缮/起堂庑第 宅 卑 陋 出 镇 后 其 子 弟 颇 更 修 缮 起 堂 庑3. 结合文章,谈谈长孙道生是怎样的一个人。(3分)①居安思危、把国家利益放在首位;

②身居显位但保持清正廉洁;

③能对子弟严格要求。 【参考译文】 长孙道生廉洁而俭约,担任司空一职,而所穿的衣服不饰以华美,不吃多样的菜肴。所用的一副熊皮马鞍,数十年不更换,当时的人们把他比作晏婴。(他)所住的房屋,低矮而简陋。有一次出征后,他的子弟把房屋全部修缮了一番,并建起了堂庑。长孙道生回来后,感叹道:“从前霍去病因为匈奴没有灭亡,无以为家。现在强大的敌人还在北方边境游荡未平,我怎么安心住这么华美的房子!”于是就把子弟们狠狠地训斥了一顿,并让他们把所建的房屋毁掉。(八)岳飞治军 绍兴六帅,皆果毅忠勇,视古名将。岳公飞独后出,而一时名声,几冠诸公。身死之日,武昌之屯至十万九百人,皆一可以当百。余尝访其士卒以为勤惰必分功过有别故能得人心。异时①尝见其提兵征赣之固石洞②,军行之地,秋毫无扰,至今父老语其名,辄感泣焉。

(节选自曾敏行《独醒杂志》)【注释】①异时:从前。②固石洞:地名。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 岳公飞独后出/晋陶渊明独爱菊

B. 而一时名声,几冠诸公/朝服衣冠

C. 皆一可以当百/上下一白

D. 军行之地/性行淑均 A (唯独)(B. 位居第一/帽子;C数词,一/全;D. 行军/品德,品行)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)余尝访其士卒/以为勤惰必分/功过有别/故能得人心余 尝 访 其 士 卒 以 为 勤 惰 必 分 功 过 有 别 故 能 得 人 心3. “皆一可以当百”体现了岳家军什么特点?请你根据文意,概括岳飞是如何治军的。(3分)体现了岳家军战斗力强的特点。

岳飞治军一是赏罚分明,二是军纪严明。 【参考译文】 绍兴年间的六位军队统帅,都果断、坚毅、忠诚、勇敢,被视为古代的名将。唯独岳飞最后一个出来,而一时的名声,几乎在几位中位居第一。他死的时候,武昌的部队驻扎到有十万九百人,都是一个可以抵挡百人。我曾询问他的士兵,认为勤奋之兵与懒惰之兵一定分清,功过有区别,所以能得人心。从前曾见他率兵征讨赣地的固石洞,军队经过的地方,对百姓没有丝毫侵扰,到现在,(当地的)老人们谈到他的名字总是会感慨流泪。(九) 宋狄武襄青①征侬智高②,大兵出桂林,道旁有一庙,人谓其神甚灵。武襄驻节而祷之,祝曰:胜负无以为据乃取百钱自持之与神约果大捷则投此期尽钱面也。左右谏止,倘不如意恐阻师。武襄不听。众方耸视,挥手一

掷,百钱尽红。举军欢呼,声震林野。武襄亦大喜,顾左右取百钉随钱疏密布地而钉帖之,加青丝笼覆,手自封

焉。曰:“俟凯旋,当谢神取钱。”其后破昆仑关,败智高师,还取钱与幕府士大夫共视之,乃两字钱也。

(选自孙能传《益智编》)【注释】①狄武襄青:狄青,北宋名将,谥号“武襄”。②侬智高:人名。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 大兵出桂林/出则无敌国外患者

B. 加青丝笼覆/弗敢加也

C. 手自封焉/自非亭午夜分

D. 当谢神取钱/当奖率三军 D(应当,应该)(A. 离开/在国外;B. 把一物放在另一物的上面/虚报;C. 亲自/如果)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)胜负无以为据/乃取百钱自持之/与神约/果大捷则投此期尽钱面也胜 负 无 以 为 据 乃 取 百 钱 自 持 之 与 神 约 果 大 捷 则 投 此 期 尽 钱 面 也3. 狄青是如何借助神灵来谋事的?目的是什么?(3分)

狄青用两面一样的铜钱来占卜,祷告说如果撒下的钱全部正面朝上就能打胜仗,结果无疑都是正面。目的是振奋士气,提振信心。 【参考译文】 宋朝大将狄青征讨侬智高, 大兵离开了桂林,就见路过有一座庙里,人们说庙里的神很灵验。狄青就停下来,到庙里祷告说:胜负不可预测。于是取出一百枚铜钱自己拿好,与神灵约定,如果能大胜,那么撒下这些铜钱,希望全部都正面朝上。左右部下都劝谏狄青不要这样做,倘若不如意恐怕要影响军心。狄青不听。众人都敬畏地注视着狄青,只见他挥手一掷,百枚铜钱都是正面朝上。全军欢呼,声震林野。狄青也大喜,回顾左右命令部下取来百钉把百枚铜钱依据疏密分布钉帖在地上,用青丝覆盖,亲自做了封记,说:“等到凯旋,定来感谢神灵取回铜钱。”后来狄青攻破昆仑关,打败了侬智高的军队,回来取钱拿给幕僚们一齐看,原来都是两字钱(此钱正面反面都是一样)。(十)子产①不毁乡校② 郑人游于乡校,以论执政。然明③谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退④而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之。是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨不闻作威以防怨岂不遽止然犹防川:大决所犯,伤人必多,吾不克救也;不如小决使道⑤,不如吾闻而药之⑥也。”然明曰:“蔑也今而后知吾子之信可事也。小人实不才。若果行此,其郑国实赖之,岂唯二三⑦臣?”

(选自《左传》)【注释】①子产:郑国国相。②乡校:古时乡间的公共场所,既是学校,又是乡人聚会议事的地方。③然明:郑国大夫鬷(zōng)蔑,然明是他的字。④退:工作完毕后回来。⑤道:同“导”,疏通,引导。⑥药之:以之为药,用它做治病的药。⑦二三:这些,这几位。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 夫人朝夕退而游焉/朝服衣冠

B. 是吾师也/齐师伐我

C. 吾子之信可事也/小信未孚,神弗福也

D. 若果行此/不必若余之手录 A (早晨)(B. 老师/军队;C. 确实、的确/信用、诚信;D. 如果/像)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)我闻忠善以损怨/不闻作威以防怨/岂不遽止/然犹防川我 闻 忠 善 以 损 怨 不 闻 作 威 以 防 怨 岂 不 遽 止 然 犹 防 川3. 结合选文,说说子产为什么不毁乡校。(3分)乡校是郑人聚会议事的地方,百姓在这里议论执政者施政措施的好坏。这些议论有利于执政者修正自己的施政措施,百姓赞成的积极推行,百姓反对的就及时改正。同时,乡校的议论有利于疏导人民对朝廷的怨恨,保持政局稳定。(大意对即可) 【参考译文】 郑国人到乡校休闲聚会,议论执政者施政措施的好坏。郑国大夫然明对子产说:“把乡校毁了,怎么样?”子产说:“为什么毁掉?人们早晚干完活儿回来到这里聚一下,议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的,我们就推行;他们讨厌的,我们就改正。这是我们的老师。为什么要毁掉它呢?我听说尽力做好事以减少怨恨,没听说过依权仗势来防止怨恨。难道很快制止这些议论不容易吗?然而那样做就像堵塞河流一样:河水大决口造成的损害,伤害的人必然很多,我是挽救不了的;不如开个小口导流,不如我们听取这些议论后把它当作治病的良药。”然明说:“我从现在起才知道您确实可以成大事。小人确实没有才能。如果真的这样做,恐怕郑国真的就有了依靠,岂止是有利于我们这些臣子?”(十一) 向雄忤旨 向雄为河内主簿有公事不及雄而太守刘淮横怒遂与杖遣之。雄后为黄门郎①,刘为侍中,初不交言。武帝闻之,敕雄复君臣之好。雄不得已,诣刘,再拜曰:“向受诏而来,而君臣之义绝,何如?”于是即去。武帝闻尚不和,乃怒问雄曰:“我令卿复君臣之好,何以犹绝?”雄曰:“古之君子,进人以礼,退人以礼。今之君子,进人若将加诸膝,退人若将坠诸渊。臣于刘河内,不为戎首②,亦已幸甚,安复为君臣之好!”武帝从之。

(选自《世说新语》)【注释】①黄门郎:官名,与“侍中”同为宫内近侍官。②戎首:指挑起争端的人。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 武帝闻之/村中闻有此人

B. 敕雄复君臣之好/不敢出一言以复

C. 武帝闻尚不和/至若春和景明

D. 何以犹绝/率妻子邑人来此绝境A (听说)(B. 恢复/回答;C. 和睦/和煦; D. 绝交,断绝/与世隔绝的)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)向雄为河内主簿/有公事不及雄/而太守刘淮横怒/遂与杖遣之向 雄 为 河 内 主 簿 有 公 事 不 及 雄 而 太 守 刘 淮 横 怒 遂 与 杖 遣 之3. 根据选文,用自己的话说说向雄不肯与刘淮“复君臣之好”的原因。(3 分)向雄认为刘淮举荐人家时就像要抱到膝上那么亲,贬黜人家时就像要推下深渊那样狠,变化不定,不是一名君子,所以不肯与他“复君臣之好”。 【参考译文】 向雄任河内郡的主簿,有件公事本来和他没关系,可是郡太守刘淮为这事大为震怒,便对他动了杖刑,并且打发他走了。向雄后来调任黄门郎,刘淮任侍中,两人虽在同一衙门,却从来不交谈。武帝听说这件事,便命令向雄恢复两人原有的上下级和睦关系。向雄不得

已,就到刘淮那里,行再拜礼后说:“我奉皇上的命令而来,可是我们之间的上下级恩义已经断绝了,怎么办?”说完就走了。武帝后来听说两人还是不和,就生气地问向雄:“我命令你恢复旧时的和睦关系,为什么还要绝交?”向雄说:“古时候的君子,按礼法举荐官员,也按礼法贬黜官员;现在的君子,举荐人家时就像要抱到膝上那么亲,贬黜人家时就像要推下深渊那样狠。臣下对刘河内,如果不去挑起争端,那也就幸运得很了,怎么还能修复旧有的上下级关系呢!”武帝听后就不再勉强他了。(十二) 陈章侯性诞僻,好游于酒,人所致金钱随手尽。尤喜为贫不得志人作画,周其乏,凡贫士藉其生者数十百家。若豪富有势力者索之,虽千金不为搦①笔也。一龌龊显者,诱之入舟,方将鉴定宋元人笔墨。舟既发乃出绢强之画章侯科头②裸体谩骂不绝。显者不听。遂欲自沉于水。显者怫然,乃自先去。托他人代求之,终一笔不施。【注释】①搦(nuò):握。

②科头:不戴冠帽,裸露头髻。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 好游于酒/好鸟相鸣,嘤嘤成韵

B. 周其乏/所识穷乏者得我与

C. 若豪富有势力者索之/徐公不若君之美也

D. 遂欲自沉于水/自非亭午夜分,不见曦月B(贫困)(A. 喜欢/美丽的;C如果/比得上;D. 自己/如果)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)舟既发/乃出绢强之画/章侯科头裸体/谩骂不绝舟 既 发 乃 出 绢 强 之 画 章 侯 科 头 裸 体 谩 骂 不 绝3. 从文中可以看出陈章侯是一个怎样的人?(3分)①喜欢以酒结友;

②周济贫士;

③刚正不阿、蔑视权贵。 【参考译文】 陈章侯性格怪僻,喜欢以喝酒来交朋友,别人送给他的金钱随手便花光了。尤其喜欢为贫穷不得志的人作画,以周济他们,依靠他而生活的贫寒士人共有上百家之多。如果豪绅贵族等有势力的人向他要画,即使送千金他也不会握笔。有一个人品卑劣的显达者,引诱他进入船内,让他鉴赏宋元人的书画。船已经开了,就拿出画绢强迫他作画。章侯摘掉帽子裸着身子,大骂不止。那个显达者不听从陈章侯。于是陈章侯想要跳入水中。显达者非常生气,于是先离开了。(后来)委托别人代为求画,章侯最终还是没有给他画一笔。(十三) 百诗先生为国朝经学大师,记诵精博,而其天质实奇钝。幼受书,读百遍,始略上口。性又善病,母禁之读,遂暗记不复出声。如是者十年。一日,自觉豁然,再观旧所研究本,了无疑滞,盖积苦精力之应也。世之以下愚自诿或托词因病废学者观于先生愧可知已。

(选自《清代名人轶事》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 而其天质实奇钝/奇山异水

B. 始略上口/卿今者才略,非复吴下阿蒙

C. 一日,自觉豁然/复行数十步,豁然开朗

D. 再观旧所研究本/无从致书以观 D (看,阅读)(A. 非常/奇异;B. 大致/谋略;C. 比喻原来不明白,一下子领悟了/开阔的样子)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)世之以下愚自诿/或托词因病废学者/观于先生/愧可知已世 之 以 下 愚 自 诿 或 托 词 因 病 废 学 者 观 于 先 生 愧 可 知 已3. 根据选文,概括百诗先生“记诵精博”的原因。

(3分)①不以天资愚钝为借口;

②不以体弱多病为借口;

③闭口记诵,坚持十年直到开窍;

④长期刻苦用功。(任意答对三点即可) 【参考译文】 百诗先生是清代的经学大师,记住的学问精深博大,但是他的天资其实是非常愚钝的。幼时学习读书,书要读上许多遍,才大致顺口。他的身体又容易生病,母亲不让他读书,他就暗暗记着不再张口读。就这样过了十年。一天,突然觉得豁然开朗,再看以前所研读的书,一点疑难的地方也没有,这是因为累积辛苦、花费精力的结果。世上把自己的愚笨作为(刻苦求学的)推托,或者以自己生病为借口而荒废学业的人,和百诗先生相比,应该明白这是很惭愧的了。(十四) 魏鲍子都暮行于野见一书生卒心痛①。子都下马,为摩其心。有顷,书生卒。子都视其囊中,有素书一卷,金十饼。乃卖一饼,具葬书生,其余枕之头下,置素书于腹旁。后数年,子都于道上,有乘骢马②者逐之。既及,以子都为盗,固问儿尸所在。子都具言,于是相随往。开墓,取儿尸归,见金九饼在头下,素书在腹旁,举家感子都之德义。由是声名大振。

(选自《太平广记》)【注释】①心痛:心脏疼痛。②骢(cōng)马:毛色青白相杂的马。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 有顷,书生卒/卒获有所闻

B. 有乘骢马者逐之/遂逐齐师

C. 子都具言/政通人和,百废具兴

D. 举家感子都之德义/感极而悲者矣 B(追赶)(A. 死/最终;C. 详细/同“俱”,全、都;D. 感激,感谢/感慨)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)魏鲍子都/暮行于野/见一书生/卒心痛魏 鲍 子 都 暮 行 于 野 见 一 书 生 卒 心 痛3. 鲍子都为书生做了哪些事情?他具有怎样的品性?(3 分)①为书生按摩心脏;书生死后,卖一金饼安葬了书生,并将其余的金饼和《素书》全放到书生的墓中。

②他具有大仁大义的品性。 【参考译文】 魏国的鲍子都,(有一天)傍晚在荒野行走,遇到一个书生突然心脏疼痛。鲍子都下马,为书生按摩心脏。不一会儿,书生死了。鲍子都看到书生的口袋里有一卷《素书》,十个金饼。他便卖了一个金饼,用所卖的钱将书生安葬,并将剩下的九个金饼放到书生的头

下,《素书》放到书生的肚子旁边。几年以后,鲍子都在路上正走时,有一人骑一匹毛色青白相杂的马追赶

他。等到那人追上他以后,说鲍子都是强盗,那人固执地问(鲍子都)他儿子的尸体在哪里。鲍子都将当时的情况详细说明,于是就带领那个人来到书生的墓前。(那人)挖开坟墓,将书生的尸体取出来,看到九个金饼仍在书生的头下枕着,《素书》还在书生的肚子旁边放着,书生全家都非常感激鲍子都的大仁大义。从此,鲍子都的名声传扬开来。(十五)孙期传 孙期字仲彧,济阴成武人也。少为诸生,习《京氏易》《古文尚书》。家贫事母至孝牧豕于大泽中以奉养焉。远人从其学者,皆执经垄畔以追之。里落化其仁让。黄巾贼起,过期里陌,相约不犯孙先生舍。郡举方正,遣吏赍羊、酒请期,期驱豕入草不顾。司徒黄琬特辟,不行,终于家。

(选自《后汉书》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 远人从其学者/亲贤臣,远小人

B. 过期里陌/及鲁肃过寻阳

C. 相约不犯孙先生舍/锲而不舍

D. 期驱豕入草不顾/三顾茅庐B(经过)(A. 远方的/疏远,远离;C. 房屋/放弃;D. 回头看/拜访)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)家贫/事母至孝/牧豕于大泽中/以奉养焉家 贫 事 母 至 孝 牧 豕 于 大 泽 中 以 奉 养 焉 3. 孙期虽为布衣,却被记于史册,为史家所称道。请结合选文分析孙期有怎样的品质。(3分)勤学、孝顺、能吃苦、仁让、淡泊名利、鄙弃功名。 【参考译文】 孙期字仲彧,济水南部成武人。少年时为读书人,研习《京氏易》《古文尚书》。家里贫困,服侍母亲非常孝顺,在大沼泽中养猪,来奉养他的母亲。有从远方来跟他学经义的人,都拿着经文在田埂上追着他请教。附近村庄都被他的仁爱、谦让所感化。黄巾军起义后,盗贼四起,他们经过孙期的家乡,相互约定不侵扰孙期的家。郡太守因为孙期为人方正,举荐他做官,派遣手下送来羊、酒请他,孙期驱赶着猪进入草丛里,头也不回。司徒黄琬特地征辟他出山为官,他不出门应辟,最后死在家中。(十六) 人之为学 ,不日进则日退。独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。不幸而在穷僻之域,无车马之资,犹当博学审问,古人与稽,以求其是非之所在,庶几可得十之五六。若既不出户,又不读书,则是面墙之士,虽有子羔、原宪之贤,终无济于天下。子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好学也。夫以孔子之圣,犹须好学,今人可不勉乎?

(选自顾炎武《与友人书》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( ) (3分)

A. 不日进则日退/数月之后,时时而间进

B. 则习染而不自觉/出淤泥而不染

C. 不幸而在穷僻之域/层出不穷

D. 则是面墙之士/面刺寡人之过B(沾染)(A. 进步/进谏;C. 贫穷/穷尽; D. 面对/当面)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)子曰/十室之邑/必有忠信如丘者焉/不如丘之好学也子 曰 十 室 之 邑 必 有 忠 信 如 丘 者 焉 不 如 丘 之 好 学 也 3. 本文谈到读书重要,但为什么强调交友的重要呢?(3分)只读书本,不交朋友,是不能深入探讨问题的,所得的知识也不能深入。因为交友能相互取长补短,共同提高。 【参考译文】 人们求学(或做学问),不是每天进步就是每天后退。一个人孤独地学习,而不和朋友(互相交流启发),就必然学识浅薄难以成功;长久住在一个地方,就会不知不觉地沾染上某种习气。不幸住在穷乡僻壤,而又没有(雇用)车马的盘费,还应当广博地学习、详细地考究,与古人探究,来探求学习里边哪是对的哪是不对的,这样差不多能得到十分之五六(的收获)。如果既不出门(拜师友),又不读书,那就是见识浅薄的人,即使(你有)像子羔、原宪那样的贤能,也终究不能帮助社会。孔子说:“即使只有十户人家的小村子,也一定有像我这样讲究忠信的人,只是不如我那样好学罢了。”像孔子这样的圣贤,还须要好好学习,现在的人能不努力(好好学习)吗?(十七)甘戊与船夫 甘戊①使于齐,渡大河。船人曰:“河水间耳,君不能自渡,能为王者之说乎?”甘戍曰:“不然!汝不知也!物各有短长,谨愿敦厚,可事主不施用兵;骐骥、騄駬②,足及千里,置之宫室,使之捕鼠,曾不如小狸;干将为利名闻天下匠以治木不如斤斧。今持楫而上下随流,吾不如子;说千乘之君,万乘之主,子亦不如戊矣。”【注释】①甘戊:战国秦武王时丞相。②骐骥(qí jì)、騄駬(lù ěr):古代骏马的名称。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 河水间耳/遂与外人间隔

B. 君不能自渡/妄自菲薄

C. 曾不如小狸/曾益其所不能

D. 说千乘之君/诣太守,说如此B(自己)(A. 缝隙/隔绝,断绝;C. 连……都,还/同“增”,增加;D. 游说/解释,说明)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)干将为利/名闻天下/匠以治木/不如斤斧干 将 为 利 名 闻 天 下 匠 以 治 木 不 如 斤 斧3. 对于船夫的言论,甘戊的观点是什么?这个故事给我们什么启示? (3分)观点:物各有所长,应该要用其长处,发挥其特点。

启示:不能因为别人的短处而瞧不起别人,要学会取长补短,完善自己的知识。 【参考译文】 甘戊出使齐国,要渡过一条大河。船夫说:“这条河只不过是个小小的缝隙而已,您都不能靠自己的本事渡过去,您怎么能替国君充当说客呢?”甘戊说:“您说得并不对,您不了解而已。世上的万事万物,它们各有各的长处和短处。比方说,兢兢业业的人忠厚老实,他可以辅佐君主,却不能替君主带兵打仗;千里马日行千里,可是如果把它放在室内捕捉老鼠,那它还不如一只小猫顶用;宝剑干将,锋利无比,是天下少有的宝物,可是给木匠拿去砍木头的话,它还比不上一把普通的斧头。如今,要说抡桨划船,在江上行驶,我的确远远比不上你;可是若论出使大小国家,游说各国君主,你也比不上我。”(十八) 尉有夜半击令之门者,求见甚急。令曰:“半夜有何事?请俟旦。”尉曰:“不可。”令披衣遽起,取火延尉入坐。尉曰:“某见春夏之交,农事方兴百姓皆下田又使养蚕恐民力不给。”令曰:“然则君有何策?”曰:“某见冬间农隙无事,不若移令此时养蚕,实为两便。”令笑曰:“君策甚善,古人不及。但冬月何处得桑?”尉瞠目久之。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 请俟旦/每至晴初霜旦

B. 取火延尉入坐/入则无法家拂土

C. 然则君有何策/策之不以其道

D. 古人不及/及郡下,诣太守,说如此A (早晨)(B.进来/在国内;C.方法/用马鞭驱赶;D. 比得上/到)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)农事方兴/百姓皆下田/又使养蚕/恐民力不给农 事 方 兴 百 姓 皆 下 田 又 使 养 蚕 恐 民 力 不 给3. 这个故事告诉了我们一个什么道理? (3分)考虑问题要周全。(或:考虑问题要从实际出发) 【参考译文】 有个县尉半夜敲县令的门,非常着急求见。县令说:“半夜有什么事啊?请等天亮(再说)吧。”县尉说:“不行啊!”县令披着衣服马上起来点灯,让县尉进来坐下。县尉说:“我见这春夏相交的时候,农事正忙,百姓都要下田,又让(他们)养蚕,恐怕民力应付不来啊!”县令说:“那么您有什么办法?”(县尉)说:“我见冬季农闲无事,不如把养蚕的命令改在此时,实在是两便啊。”县令笑道:“您的办法很好,古人都比不上。但是冬季哪里有桑叶?”县尉瞪着眼睛半天。(十九) 造酒忘米 一人问造酒之法于酒家。 酒家曰:“一斗米,一两曲①,加二斗水,相参②和,酿七日,便成酒。”其人善忘,归而用水二斗,曲一两,相参和,七日而尝之,犹水也,乃往诮③酒家,谓不传与真法。酒家曰:“尔第不循我法也。”其人曰:“我循尔法,用二斗水,一两曲。”酒家曰:“可有米么?”其人俯首思曰:“是我忘记下米!”

噫!并酒之本而忘之欲求酒及于不得酒而反怒怨教之者之非也。世之学者,忘本逐末,而学不成,何异于是!【注释】①曲:酒曲。②参:同“掺”。③诮(qiào):责备。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 归而用水二斗/云归而岩穴暝

B. 犹水也/在昼犹昏

C. 尔第不循我法也/循规蹈矩

D. 何异于是/渔人甚异之C(遵守,依照)(A. 归来/聚拢;B. 还,还是/好像;D. 不同/对……感到惊异)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)并酒之本而忘之/欲求酒/及于不得酒/而反怒怨教之者之非也并 酒 之 本 而 忘 之 欲 求 酒 及 于 不 得 酒 而 反 怒 怨 教 之 者 之 非 也3. 结合文意,用自己的话谈谈你在学习方面受到的启发。(3分)学习要把最基本的知识掌握牢固,只有这样才能学有所成。 【参考译文】 有个人向一家做酒的人家请教酿酒的方法。酒家告诉他:“一斗米,加上一两酒曲,再加上二斗的水,三样相互掺和,这样过七天,就变成酒了。”这个人健忘,回家后用了二斗水,一两酒曲,掺和起来,过了七天后尝一尝,还是水,于是就跑过去责怪酒家,说人家不教他真正的酿酒之法。酒家说:“你一定没有按照我说的方法去做吧。”这个人说:“我是按照你说的做的:用二斗水,一两酒曲。”酒家问:“米放了没有?”他低下头想了想说:“是我忘记放米了!”

唉!连酒最基本的东西都忘了,想要自己酿酒,等酿不出酒,反而生气怨恨教他方法的人的不好。当今世上不少求学的人,忘记最基本的知识,而想着一步登天,结果什么也学不到,跟这个人有什么区别?(二十) 蹈水之道 孔子观于吕梁,悬水三十仞,流沫四十里,鼋鼍鱼鳖之所不能游也。见一丈夫游之,以为有苦而欲死也,使弟子并流而拯之。数百步而出,被发行歌而游于塘下。孔子从而问焉,曰:“吾以子为鬼,察子则人也。请问蹈水有道乎?”曰:“亡,吾无道。吾始乎故,长乎性,成乎命。与齐俱入与汨偕出从水之道而不为私焉此吾所以蹈之也。”

(选自《庄子·外篇》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 孔子观于吕梁/此则岳阳楼之大观也

B. 见一丈夫游之/又患无硕师名人与游

C. 请问蹈水有道乎/不足为外人道也

D. 亡,吾无道/河曲智叟亡以应D (无,没有)(A. 游览/景色;B. 游泳/交往;C. 方法/ 说)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)与齐俱入/与汨偕出/从水之道而不为私焉/此吾所以蹈之也与 齐 俱 入 与 汨 偕 出 从 水 之 道 而 不 为 私 焉 此 吾 所 以 蹈 之 也3. 请简要说说你如何理解这位吕梁丈夫的“踏水之道”。(3分)吕梁丈夫的蹈水之道是顺应水流规律,这是他在长期 的实践中,不知不觉自然掌握的“蹈水”方法。 【参考译文】 孔子在吕梁游览,看见瀑布有三十仞高,流水的泡沫溅出四十里,鼋鼍鱼鳖也不能游动。却看见一个男人在那里游动,以为他是因痛苦而想自杀的人,便叫弟子顺着水流去救他。谁知这个人游了几百步又出来了,披着头发唱着歌在塘埂下漫步。孔子跟上他问道:“我以为你是鬼怪,但仔细看你,仍然是人。请问游泳有什么特别的方法吗?”那人说:“没有。我没有什么方法。我从这里的水的流势起步,顺着水的本性起伏,不知不觉就成功了。与旋涡一起进入水流的中心, 与涌出的流水一起浮出水面,顺从水的流动方向而不另出己见,这就是我游泳的方法。” (二十一) 刘羽冲伏读古书 刘羽冲偶得古兵书,伏读经年,自谓可将十万。会有土寇,自练乡兵与之角,全队溃覆,几为所擒。又得古水利书,伏读经年,自谓可使千里成沃壤。绘图列说于州官。州官亦好事,使试于一村。沟洫甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。由是抑郁不自得恒独步庭阶摇首自语曰古人岂欺我哉!”如是日千百遍,惟此六字。不久,发病死。

(节选自《阅微草堂笔记》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 伏读经年/夫大国,难测也,惧有伏焉

B. 自谓可将十万/其将归见其亲也

C. 又得古水利书/二者不可得兼

D. 顺渠灌入/入则无法家拂士C(得到)(A. 趴/埋伏;B. 率领/将要;D. 进入/在国内)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)由是抑郁不自得/恒独步庭阶/摇首自语曰/古人岂欺我哉由 是 抑 郁 不 自 得 恒 独 步 庭 阶 摇 首 自 语 曰 古 人 岂 欺 我 哉3. 结合选文,分析刘羽冲最终抑郁而死的原因。(3分)直接原因:打仗失败和修渠失败。根本原因:读死书不懂变通。(合起来作答也可) 【参考译文】 刘羽冲偶然得到一部古代兵书,认真读了很长时间,自称可以率领十万军队。正赶上乡里有土匪,他自行操练民兵与土匪作战,结果全队被土匪击溃,他自己险些被活捉。他又得到一部古代水利书籍,认真读了很长时间,自称可以使千里荒野变成肥沃农田。便绘出图纸,陈列条词上交州官。州官也是好事之人,让他在一个村子做实验。结果沟渠刚刚挖成,洪水来了,顺着水沟流入村中,村里的人险些都被淹死。从此刘羽冲抑郁寡欢,很不自在,常常独自在庭院漫步,一边走一边摇头自言自语地说:“古人难道在骗我吗!”这样一天说千百遍,只念这六个字。不久,发病身亡。

(节选自《资治通鉴》)【注释】①上:指唐太宗。②贾(gǔ)胡:胡商。③赇(qiú):贿赂。④抵:触犯。⑤徇:顺从。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 与帝王徇奢欲而亡国者/震耳欲聋

B. 何以异于彼胡之可笑邪/或异二者之为

C. 昔鲁哀公谓孔子曰/此之谓失其本心

D. 联与公辈宜戮力相辅/因地制宜(不同)(A. 欲望/将要; C. 对……说/叫作;D. 应该/合适)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)上谓侍臣曰/吾闻西域贾胡得美珠/剖身以藏之/有诸上 谓 侍 臣 曰 吾 闻 西 域 贾 胡 得 美 珠 剖 身 以 藏 之 有 诸3. 君臣在对话中提出的警示有哪些?用自己的话简述。

(3分)①官吏不能因受贿而触犯法律;

②君王不能因贪图奢华享受而亡国;

③君臣要尽力相互帮助,避免被人嘲笑。 【参考译文】 唐太宗对侍臣说:“朕听说西域有个胡商,得到一颗宝珠,就割开身上的肉,把宝珠藏在里面。有这回事吗?”侍臣回答说:“有这回事。”太宗说:“人们都知道他喜爱宝珠却不爱惜自己的身体。官吏贪赃受贿触犯法律和皇帝追求奢华而亡国,与那个胡商的可笑行为有什么两样呢!”魏征说:“从前鲁哀公对孔子说‘有个健忘的人,搬家而忘记了他的妻子’,孔子说‘还有健忘得更严重的呢,桀王、纣王(因贪恋身外之物)把自己都忘了’,也和这件事一样啊。”太宗说:“是啊,朕和你们应该同心合力互相辅助,以免被人嘲笑啊!”(二) 或告文昌右丞周兴与丘神勣通谋,太后命来俊臣鞫①之。俊臣与兴方推事②对食,谓兴曰:“囚多不承,当为何法?”兴曰:“此甚易耳!取大瓮③以炭四周炙之令囚入中何事不承?”俊臣乃索大瓮,火围如兴法,因起谓兴曰:“有内状④推兄,请兄入此瓮!”兴惶

恐,叩头服罪。【注释】①鞫(jū):审问。②推事:研究事情。

③瓮(wèng):大坛子。

④内状:宫内递出的状辞。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 或告文昌右丞周兴与丘神勣通谋/鸣之而不能通其意

B. 俊臣与兴方推事对食/今齐地方千里

C. 此甚易耳/可爱者甚蕃

D. 叩头服罪/朝服衣冠C(非常,很)(A. 串通/通晓;B. 正当,正……的时候/方圆;D. 承认/穿戴)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)取大瓮/以炭四周炙之/令囚入中/何事不承取 大 瓮 以 炭 四 周 炙 之 令 囚 入 中 何 事 不 承3. 出自本文的一个成语是什么?来俊臣请周兴入瓮采用了什么样的方法?(3分)请君入瓮。“以其人之道还治其人之身”。 【参考译文】 有人控告文昌右丞周兴和丘神勣一起串通造反,太后(武则天)就命来俊臣审讯这个案子。来俊臣与周兴一边讨论案子,一边对坐吃饭,来俊臣问周兴说:“囚犯很多不肯认罪,应该用什么办法?”周兴说:“这很容易!拿一个大瓮,四周堆起木炭来烧,让囚犯到里面去,什么事敢不认罪?”来俊臣就叫人找来一个大瓮,按照周兴的办法用炭火在周围烧着,来俊臣站起来对周兴说“有人控告你,请老兄自己钻进这个大瓮里去吧!”周兴非常惊慌,当即叩头认罪。(三)宋濂进谏 濂尝与客饮,帝密使人侦视。翌日问濂昨饮酒否坐客为谁馔何物。濂具以实对。笑曰:“诚然,卿不朕欺。”间召问群臣臧否,濂惟举其善者。曰:“善者与臣友,臣知之;其不善者,不能知也。”

主事茹太素上书万余言。帝怒,问廷臣。或指其书曰:“此不敬,此诽谤非法。”问濂,对曰:“彼尽忠于陛下耳,陛下方开言路,恶可深罪。”既而帝览其书,有足采者。悉召廷臣诘责,因呼濂字曰:“微景濂,几误罪言者。”

(节选自《明史》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 濂尝与客饮/尝趋百里外

B. 濂具以实对/到亭上,有两人铺毡对坐

C. 间召问群臣臧否/肉食者谋之,又何间焉

D. 或指其书曰/或王命急宣A(曾经)(B. 回答/面对;C. 秘密地/参与;D. 有人/有时)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)翌日/问濂昨饮酒否/坐客为谁/馔何物翌 日 问 濂 昨 饮 酒 否 坐 客 为 谁 馔 何 物3. 简述短文所记述的宋濂做的几件小事情。从文中可以看出宋濂有怎样的品质?(3 分)①如实回答与客饮酒之事;

②向皇帝举荐贤能之人;

③劝皇帝广开言路。品质:诚实坦荡,正直无畏。 【参考译文】 宋濂曾经与客人饮酒,皇帝暗中派人去侦探察看。第二天,皇帝问宋濂昨天饮酒没有,座中的来客有谁,有哪些食物。宋廉全部根据事实回答。皇帝笑着说:“确实如此,你没欺骗我。”皇帝秘密地召见(宋濂)询问起大臣们的好坏,宋濂只举出那些好的大臣说。说:“好的大臣和我交朋友,所以我了解他们:那些不好的大臣, (我不和他们交往,所以)不了解他们。” 主事茹太素上奏章一万多字。皇帝大怒,询问朝中的臣子。有人指着茹太素的奏章说:“这里(是对皇上的)不敬,这里的批评不合法制。”(皇帝)问宋濂,回答说:“他只是对陛下尽忠罢了,陛下正广开言路,怎么能重责(他)呢?”不久皇帝看茹太素的奏章,有值得采纳的内容。于是把朝臣都招来斥责, 口呼宋濂的字说:“如果没有景濂,(我)几乎错怪了进谏的人。”(四) 景公游于寿宫,睹长年负薪者,而有饥色。公悲之,喟然叹曰:“令吏养之!”晏子曰:“臣闻之,乐贤而哀不肖,守国之本也。今君爱老,而恩无所不逮,治国之本也。”公笑,有喜色。晏子曰:“圣王见贤以乐贤见不肖以哀不肖今请求老弱之不养鳏寡之无室者,论而共秩焉。”公曰:“诺。”于是老弱有养,鰥寡有室。

(选自《晏子春秋》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 景公游于寿宫/又患无硕师名人与游

B. 睹长年负薪者/负势竞上

C. 而有饥色/征于色,发于声,而后喻

D. 令吏养之/令初下,群臣进谏 C(脸色)

(A. 游玩/交往;B. 背,用背载物/凭借,依靠;

D.使,让/命令(名词)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)圣王见贤以乐贤/见不肖以哀不肖/今请求老弱之不养/鳏寡之无室者圣 王 见 贤 以 乐 贤 见 不 肖 以 哀 不 肖 今 请 求 老 弱 之 不 养 鳏 寡 之 无 室 者3. 结合选文,谈谈晏子是一个怎样的人。(3分)晏子由一个面黄肌瘦的老人引至老弱、鳏寡的供养安置问题,可见他是一个关爱百姓,关注民生,善于抓住机会诱导、劝谏的人。 【参考译文】 齐景公在寿宫游玩,看见一个老年人背着柴,脸上有长期受饿的颜色。齐景公就很为他的境遇感到可怜,感慨地说:“让当地的官员养活他!”晏子说:“我听人说,喜好贤良的人而怜悯不幸的人,这是执掌国家的根本啊。现在君主怜惜老者,那么您的恩泽没有不达到的了,这是治理国家的根本。”齐景公笑了,脸上也有了喜悦的神色。晏子说:“圣贤的君王遇到贤良就喜好贤良,遇到不幸就怜悯不幸。现在我请求老弱而没有人养活、丧妻丧夫却没有房屋的人,评定之后共同安置他们。”齐景公说:“好!”于是,老弱的人有人养活,丧妻丧夫的人也有了可以居住的屋子。(五)私 心 伦①奉公尽节,言事无所依违。诸子或时谏止,辄叱遣之。吏人奏记及便宜者,亦并封上,其无私若此。性质悫少文采在位以贞白称时人方之前朝贡禹②。然少蕴

藉,不修威仪,亦以此见轻。或问伦曰:“公有私乎?”对曰:“昔人有与吾千里马者,吾虽不受,每三公有所选

举,心不能忘,而亦终不用也。吾兄子常病,一夜十往,退而安寝;吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠。若是者,岂可谓无私乎?”【注释】①伦:即第五伦,东汉大臣,字伯鱼。②贡禹:西汉贤臣,以明经洁行著名。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 诸子或时谏止/或异二者之为

B. 亦以此见轻/才美不外见

C. 每三公有所选举/是以众议举宠为督

D. 虽不省视而竟夕不眠/吾日三省吾身C (推举)(A. 有的人/或者;B. 被/同“现”,表现;D . 探望/反省)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)性质悫/少文采/在位以贞白称/时人方之前朝贡禹性 质 悫 少 文 采 在 位 以 贞 白 称 时 人 方 之 前 朝 贡 禹3. 你认为第五伦可谓“无私”吗?请结合文意简要说说你的看法。(3分)我认为第五伦是无私的。他奉公守法不受劝阻,将属下的正确意见原封上报,这可见他的尽职公正;而他自己说的私心是人之常情,这更说明了他对自己高标准,严要求,是真正的公正廉洁。(符合文意,言之成理即可) 【参考译文】 第五伦奉公守法、尽忠守节,说话办事没有违背法规的。儿子们有人有时劝止他,他就呵斥并赶走他们。官吏陈述的书面意见有利于国家的,他都封好上报,他就像这样毫无私心。他生性诚实,缺少文采,做官时以清廉著称,当时人们把他比作西汉时的贡禹。但是他缺少宽容,又不整饬自己的威严,也因此被有些人看轻。有人问第五伦说:“您有私心吗?”他回答说:“从前有人送给我千里马,虽然没有接受,但每到朝廷选拔官吏时,我心里总不能忘了他,可始终也没有任用他。我哥哥的儿子常常生病,我一夜里多次去探望,回来才能安安稳稳地睡下;我的儿子有了病,我虽然不去探望,却整夜睡不着觉。像这样,难道可以说没有私心吗?”(六)取信于人 太祖时,郭进为西山巡检。有告其阴通河东刘继元,将有异志者。太祖大怒,以其诬害忠臣,命缚其人予进,使自处置。进得而不杀,谓曰:“尔能为我取继元一城一寨,不止赎尔死,当请赏尔一官。”岁余其人诱其一城来降进具其事送之于朝,请赏以官。太祖曰:“尔诬害我忠良,此才可赎死尔,赏不可得也。”命以其人还进。进复请曰:“使臣失信,则不能用人矣。”太祖于是赏以一

官。君臣之间盖如此。

(选自欧阳修《归田录》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 有告其阴通河东刘继元/阴风怒号

B. 命缚其人予进/予独爱莲之出淤泥而不染

C. 赏不可得也/所识穷乏者得我与

D. 使臣失信/小信未孚D (信用)(A. 私下,暗地里/阴冷,寒冷;B. 给/我;C. 得到/同“德”,感恩,感激)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)岁余/其人诱其一城来降/进具其事/送之于朝岁 余 其 人 诱 其 一 城 来 降 进 具 其 事 送 之 于 朝3. 阅读全文,说说郭进是如何取信于人的。(3分)对于告密者,郭进没有治他的罪,而是让他戴罪立功,并答应赏他以官。告密者完成任务后,郭进为之请官,太祖不肯,郭进力求太祖赏他一官,实现了原先的诺

言。 【参考译文】 太祖时,郭进的官职是西山巡检。有人密报说他暗地里和河东刘继元有交往,将来有可能造反。太祖听后大怒,认为他是诬害忠良之人,下令将他绑起来交给郭进,让郭进自己处置。郭进却没有杀他,对他说:“如果你能帮我攻占河东刘继元的一城一寨,我不赦免你的死罪,还能赏你一个官职。”一年以后,这个人果然将刘继元的一个城诱降过来了。郭进将他的这件事上报给了朝廷,请求给他官职。太祖说:“你曾经诬陷我的忠良之臣,现在只能抵偿你的死罪,给你官职是不可能的。”命令还是将这个人交给郭进。郭进再次进言:“如果皇上让我失信于人,那我以后怎么用人啊?”于是,太祖就赏给那人一个官职。君臣之间大致如此。(七) 道生廉约,身为三司,而衣不华饰,食不兼味。一熊皮障泥①,数十年不易,时人比之晏婴。第宅卑陋出镇②后其子弟颇更修缮起堂庑。道生还,叹曰:“昔霍去病以匈奴未灭,无以家为。今强寇尚游魂漠北,吾岂可安坐华美也!”乃切责子弟,令毁宅。

(节选自《魏书·长孙道生传》)【注释】①障泥:马鞍的垫子,用来遮挡泥土。

②出镇:北魏时多以镇将兼刺史、太守之职。这里指长孙道生曾在任廷尉卿时出征北疆。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 道生廉约/不敢稍逾约

B. 食不兼味/二者不可得兼

C. 昔霍去病以匈奴未灭/明灭可见

D. 令毁宅/令初下,群臣进谏 B(同时具有)(A. 俭约/约定的时间;C. 灭亡/消失;

D.动词,使,让/名词,命令)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)第宅卑陋/出镇后/其子弟颇更修缮/起堂庑第 宅 卑 陋 出 镇 后 其 子 弟 颇 更 修 缮 起 堂 庑3. 结合文章,谈谈长孙道生是怎样的一个人。(3分)①居安思危、把国家利益放在首位;

②身居显位但保持清正廉洁;

③能对子弟严格要求。 【参考译文】 长孙道生廉洁而俭约,担任司空一职,而所穿的衣服不饰以华美,不吃多样的菜肴。所用的一副熊皮马鞍,数十年不更换,当时的人们把他比作晏婴。(他)所住的房屋,低矮而简陋。有一次出征后,他的子弟把房屋全部修缮了一番,并建起了堂庑。长孙道生回来后,感叹道:“从前霍去病因为匈奴没有灭亡,无以为家。现在强大的敌人还在北方边境游荡未平,我怎么安心住这么华美的房子!”于是就把子弟们狠狠地训斥了一顿,并让他们把所建的房屋毁掉。(八)岳飞治军 绍兴六帅,皆果毅忠勇,视古名将。岳公飞独后出,而一时名声,几冠诸公。身死之日,武昌之屯至十万九百人,皆一可以当百。余尝访其士卒以为勤惰必分功过有别故能得人心。异时①尝见其提兵征赣之固石洞②,军行之地,秋毫无扰,至今父老语其名,辄感泣焉。

(节选自曾敏行《独醒杂志》)【注释】①异时:从前。②固石洞:地名。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 岳公飞独后出/晋陶渊明独爱菊

B. 而一时名声,几冠诸公/朝服衣冠

C. 皆一可以当百/上下一白

D. 军行之地/性行淑均 A (唯独)(B. 位居第一/帽子;C数词,一/全;D. 行军/品德,品行)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)余尝访其士卒/以为勤惰必分/功过有别/故能得人心余 尝 访 其 士 卒 以 为 勤 惰 必 分 功 过 有 别 故 能 得 人 心3. “皆一可以当百”体现了岳家军什么特点?请你根据文意,概括岳飞是如何治军的。(3分)体现了岳家军战斗力强的特点。

岳飞治军一是赏罚分明,二是军纪严明。 【参考译文】 绍兴年间的六位军队统帅,都果断、坚毅、忠诚、勇敢,被视为古代的名将。唯独岳飞最后一个出来,而一时的名声,几乎在几位中位居第一。他死的时候,武昌的部队驻扎到有十万九百人,都是一个可以抵挡百人。我曾询问他的士兵,认为勤奋之兵与懒惰之兵一定分清,功过有区别,所以能得人心。从前曾见他率兵征讨赣地的固石洞,军队经过的地方,对百姓没有丝毫侵扰,到现在,(当地的)老人们谈到他的名字总是会感慨流泪。(九) 宋狄武襄青①征侬智高②,大兵出桂林,道旁有一庙,人谓其神甚灵。武襄驻节而祷之,祝曰:胜负无以为据乃取百钱自持之与神约果大捷则投此期尽钱面也。左右谏止,倘不如意恐阻师。武襄不听。众方耸视,挥手一

掷,百钱尽红。举军欢呼,声震林野。武襄亦大喜,顾左右取百钉随钱疏密布地而钉帖之,加青丝笼覆,手自封

焉。曰:“俟凯旋,当谢神取钱。”其后破昆仑关,败智高师,还取钱与幕府士大夫共视之,乃两字钱也。

(选自孙能传《益智编》)【注释】①狄武襄青:狄青,北宋名将,谥号“武襄”。②侬智高:人名。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 大兵出桂林/出则无敌国外患者

B. 加青丝笼覆/弗敢加也

C. 手自封焉/自非亭午夜分

D. 当谢神取钱/当奖率三军 D(应当,应该)(A. 离开/在国外;B. 把一物放在另一物的上面/虚报;C. 亲自/如果)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)胜负无以为据/乃取百钱自持之/与神约/果大捷则投此期尽钱面也胜 负 无 以 为 据 乃 取 百 钱 自 持 之 与 神 约 果 大 捷 则 投 此 期 尽 钱 面 也3. 狄青是如何借助神灵来谋事的?目的是什么?(3分)

狄青用两面一样的铜钱来占卜,祷告说如果撒下的钱全部正面朝上就能打胜仗,结果无疑都是正面。目的是振奋士气,提振信心。 【参考译文】 宋朝大将狄青征讨侬智高, 大兵离开了桂林,就见路过有一座庙里,人们说庙里的神很灵验。狄青就停下来,到庙里祷告说:胜负不可预测。于是取出一百枚铜钱自己拿好,与神灵约定,如果能大胜,那么撒下这些铜钱,希望全部都正面朝上。左右部下都劝谏狄青不要这样做,倘若不如意恐怕要影响军心。狄青不听。众人都敬畏地注视着狄青,只见他挥手一掷,百枚铜钱都是正面朝上。全军欢呼,声震林野。狄青也大喜,回顾左右命令部下取来百钉把百枚铜钱依据疏密分布钉帖在地上,用青丝覆盖,亲自做了封记,说:“等到凯旋,定来感谢神灵取回铜钱。”后来狄青攻破昆仑关,打败了侬智高的军队,回来取钱拿给幕僚们一齐看,原来都是两字钱(此钱正面反面都是一样)。(十)子产①不毁乡校② 郑人游于乡校,以论执政。然明③谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退④而游焉,以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之。是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨不闻作威以防怨岂不遽止然犹防川:大决所犯,伤人必多,吾不克救也;不如小决使道⑤,不如吾闻而药之⑥也。”然明曰:“蔑也今而后知吾子之信可事也。小人实不才。若果行此,其郑国实赖之,岂唯二三⑦臣?”

(选自《左传》)【注释】①子产:郑国国相。②乡校:古时乡间的公共场所,既是学校,又是乡人聚会议事的地方。③然明:郑国大夫鬷(zōng)蔑,然明是他的字。④退:工作完毕后回来。⑤道:同“导”,疏通,引导。⑥药之:以之为药,用它做治病的药。⑦二三:这些,这几位。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 夫人朝夕退而游焉/朝服衣冠

B. 是吾师也/齐师伐我

C. 吾子之信可事也/小信未孚,神弗福也

D. 若果行此/不必若余之手录 A (早晨)(B. 老师/军队;C. 确实、的确/信用、诚信;D. 如果/像)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)我闻忠善以损怨/不闻作威以防怨/岂不遽止/然犹防川我 闻 忠 善 以 损 怨 不 闻 作 威 以 防 怨 岂 不 遽 止 然 犹 防 川3. 结合选文,说说子产为什么不毁乡校。(3分)乡校是郑人聚会议事的地方,百姓在这里议论执政者施政措施的好坏。这些议论有利于执政者修正自己的施政措施,百姓赞成的积极推行,百姓反对的就及时改正。同时,乡校的议论有利于疏导人民对朝廷的怨恨,保持政局稳定。(大意对即可) 【参考译文】 郑国人到乡校休闲聚会,议论执政者施政措施的好坏。郑国大夫然明对子产说:“把乡校毁了,怎么样?”子产说:“为什么毁掉?人们早晚干完活儿回来到这里聚一下,议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的,我们就推行;他们讨厌的,我们就改正。这是我们的老师。为什么要毁掉它呢?我听说尽力做好事以减少怨恨,没听说过依权仗势来防止怨恨。难道很快制止这些议论不容易吗?然而那样做就像堵塞河流一样:河水大决口造成的损害,伤害的人必然很多,我是挽救不了的;不如开个小口导流,不如我们听取这些议论后把它当作治病的良药。”然明说:“我从现在起才知道您确实可以成大事。小人确实没有才能。如果真的这样做,恐怕郑国真的就有了依靠,岂止是有利于我们这些臣子?”(十一) 向雄忤旨 向雄为河内主簿有公事不及雄而太守刘淮横怒遂与杖遣之。雄后为黄门郎①,刘为侍中,初不交言。武帝闻之,敕雄复君臣之好。雄不得已,诣刘,再拜曰:“向受诏而来,而君臣之义绝,何如?”于是即去。武帝闻尚不和,乃怒问雄曰:“我令卿复君臣之好,何以犹绝?”雄曰:“古之君子,进人以礼,退人以礼。今之君子,进人若将加诸膝,退人若将坠诸渊。臣于刘河内,不为戎首②,亦已幸甚,安复为君臣之好!”武帝从之。

(选自《世说新语》)【注释】①黄门郎:官名,与“侍中”同为宫内近侍官。②戎首:指挑起争端的人。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 武帝闻之/村中闻有此人

B. 敕雄复君臣之好/不敢出一言以复

C. 武帝闻尚不和/至若春和景明

D. 何以犹绝/率妻子邑人来此绝境A (听说)(B. 恢复/回答;C. 和睦/和煦; D. 绝交,断绝/与世隔绝的)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)向雄为河内主簿/有公事不及雄/而太守刘淮横怒/遂与杖遣之向 雄 为 河 内 主 簿 有 公 事 不 及 雄 而 太 守 刘 淮 横 怒 遂 与 杖 遣 之3. 根据选文,用自己的话说说向雄不肯与刘淮“复君臣之好”的原因。(3 分)向雄认为刘淮举荐人家时就像要抱到膝上那么亲,贬黜人家时就像要推下深渊那样狠,变化不定,不是一名君子,所以不肯与他“复君臣之好”。 【参考译文】 向雄任河内郡的主簿,有件公事本来和他没关系,可是郡太守刘淮为这事大为震怒,便对他动了杖刑,并且打发他走了。向雄后来调任黄门郎,刘淮任侍中,两人虽在同一衙门,却从来不交谈。武帝听说这件事,便命令向雄恢复两人原有的上下级和睦关系。向雄不得

已,就到刘淮那里,行再拜礼后说:“我奉皇上的命令而来,可是我们之间的上下级恩义已经断绝了,怎么办?”说完就走了。武帝后来听说两人还是不和,就生气地问向雄:“我命令你恢复旧时的和睦关系,为什么还要绝交?”向雄说:“古时候的君子,按礼法举荐官员,也按礼法贬黜官员;现在的君子,举荐人家时就像要抱到膝上那么亲,贬黜人家时就像要推下深渊那样狠。臣下对刘河内,如果不去挑起争端,那也就幸运得很了,怎么还能修复旧有的上下级关系呢!”武帝听后就不再勉强他了。(十二) 陈章侯性诞僻,好游于酒,人所致金钱随手尽。尤喜为贫不得志人作画,周其乏,凡贫士藉其生者数十百家。若豪富有势力者索之,虽千金不为搦①笔也。一龌龊显者,诱之入舟,方将鉴定宋元人笔墨。舟既发乃出绢强之画章侯科头②裸体谩骂不绝。显者不听。遂欲自沉于水。显者怫然,乃自先去。托他人代求之,终一笔不施。【注释】①搦(nuò):握。

②科头:不戴冠帽,裸露头髻。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 好游于酒/好鸟相鸣,嘤嘤成韵

B. 周其乏/所识穷乏者得我与

C. 若豪富有势力者索之/徐公不若君之美也

D. 遂欲自沉于水/自非亭午夜分,不见曦月B(贫困)(A. 喜欢/美丽的;C如果/比得上;D. 自己/如果)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)舟既发/乃出绢强之画/章侯科头裸体/谩骂不绝舟 既 发 乃 出 绢 强 之 画 章 侯 科 头 裸 体 谩 骂 不 绝3. 从文中可以看出陈章侯是一个怎样的人?(3分)①喜欢以酒结友;

②周济贫士;

③刚正不阿、蔑视权贵。 【参考译文】 陈章侯性格怪僻,喜欢以喝酒来交朋友,别人送给他的金钱随手便花光了。尤其喜欢为贫穷不得志的人作画,以周济他们,依靠他而生活的贫寒士人共有上百家之多。如果豪绅贵族等有势力的人向他要画,即使送千金他也不会握笔。有一个人品卑劣的显达者,引诱他进入船内,让他鉴赏宋元人的书画。船已经开了,就拿出画绢强迫他作画。章侯摘掉帽子裸着身子,大骂不止。那个显达者不听从陈章侯。于是陈章侯想要跳入水中。显达者非常生气,于是先离开了。(后来)委托别人代为求画,章侯最终还是没有给他画一笔。(十三) 百诗先生为国朝经学大师,记诵精博,而其天质实奇钝。幼受书,读百遍,始略上口。性又善病,母禁之读,遂暗记不复出声。如是者十年。一日,自觉豁然,再观旧所研究本,了无疑滞,盖积苦精力之应也。世之以下愚自诿或托词因病废学者观于先生愧可知已。

(选自《清代名人轶事》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 而其天质实奇钝/奇山异水

B. 始略上口/卿今者才略,非复吴下阿蒙

C. 一日,自觉豁然/复行数十步,豁然开朗

D. 再观旧所研究本/无从致书以观 D (看,阅读)(A. 非常/奇异;B. 大致/谋略;C. 比喻原来不明白,一下子领悟了/开阔的样子)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)世之以下愚自诿/或托词因病废学者/观于先生/愧可知已世 之 以 下 愚 自 诿 或 托 词 因 病 废 学 者 观 于 先 生 愧 可 知 已3. 根据选文,概括百诗先生“记诵精博”的原因。

(3分)①不以天资愚钝为借口;

②不以体弱多病为借口;

③闭口记诵,坚持十年直到开窍;

④长期刻苦用功。(任意答对三点即可) 【参考译文】 百诗先生是清代的经学大师,记住的学问精深博大,但是他的天资其实是非常愚钝的。幼时学习读书,书要读上许多遍,才大致顺口。他的身体又容易生病,母亲不让他读书,他就暗暗记着不再张口读。就这样过了十年。一天,突然觉得豁然开朗,再看以前所研读的书,一点疑难的地方也没有,这是因为累积辛苦、花费精力的结果。世上把自己的愚笨作为(刻苦求学的)推托,或者以自己生病为借口而荒废学业的人,和百诗先生相比,应该明白这是很惭愧的了。(十四) 魏鲍子都暮行于野见一书生卒心痛①。子都下马,为摩其心。有顷,书生卒。子都视其囊中,有素书一卷,金十饼。乃卖一饼,具葬书生,其余枕之头下,置素书于腹旁。后数年,子都于道上,有乘骢马②者逐之。既及,以子都为盗,固问儿尸所在。子都具言,于是相随往。开墓,取儿尸归,见金九饼在头下,素书在腹旁,举家感子都之德义。由是声名大振。

(选自《太平广记》)【注释】①心痛:心脏疼痛。②骢(cōng)马:毛色青白相杂的马。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 有顷,书生卒/卒获有所闻

B. 有乘骢马者逐之/遂逐齐师

C. 子都具言/政通人和,百废具兴

D. 举家感子都之德义/感极而悲者矣 B(追赶)(A. 死/最终;C. 详细/同“俱”,全、都;D. 感激,感谢/感慨)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)魏鲍子都/暮行于野/见一书生/卒心痛魏 鲍 子 都 暮 行 于 野 见 一 书 生 卒 心 痛3. 鲍子都为书生做了哪些事情?他具有怎样的品性?(3 分)①为书生按摩心脏;书生死后,卖一金饼安葬了书生,并将其余的金饼和《素书》全放到书生的墓中。

②他具有大仁大义的品性。 【参考译文】 魏国的鲍子都,(有一天)傍晚在荒野行走,遇到一个书生突然心脏疼痛。鲍子都下马,为书生按摩心脏。不一会儿,书生死了。鲍子都看到书生的口袋里有一卷《素书》,十个金饼。他便卖了一个金饼,用所卖的钱将书生安葬,并将剩下的九个金饼放到书生的头

下,《素书》放到书生的肚子旁边。几年以后,鲍子都在路上正走时,有一人骑一匹毛色青白相杂的马追赶

他。等到那人追上他以后,说鲍子都是强盗,那人固执地问(鲍子都)他儿子的尸体在哪里。鲍子都将当时的情况详细说明,于是就带领那个人来到书生的墓前。(那人)挖开坟墓,将书生的尸体取出来,看到九个金饼仍在书生的头下枕着,《素书》还在书生的肚子旁边放着,书生全家都非常感激鲍子都的大仁大义。从此,鲍子都的名声传扬开来。(十五)孙期传 孙期字仲彧,济阴成武人也。少为诸生,习《京氏易》《古文尚书》。家贫事母至孝牧豕于大泽中以奉养焉。远人从其学者,皆执经垄畔以追之。里落化其仁让。黄巾贼起,过期里陌,相约不犯孙先生舍。郡举方正,遣吏赍羊、酒请期,期驱豕入草不顾。司徒黄琬特辟,不行,终于家。

(选自《后汉书》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 远人从其学者/亲贤臣,远小人

B. 过期里陌/及鲁肃过寻阳

C. 相约不犯孙先生舍/锲而不舍

D. 期驱豕入草不顾/三顾茅庐B(经过)(A. 远方的/疏远,远离;C. 房屋/放弃;D. 回头看/拜访)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)家贫/事母至孝/牧豕于大泽中/以奉养焉家 贫 事 母 至 孝 牧 豕 于 大 泽 中 以 奉 养 焉 3. 孙期虽为布衣,却被记于史册,为史家所称道。请结合选文分析孙期有怎样的品质。(3分)勤学、孝顺、能吃苦、仁让、淡泊名利、鄙弃功名。 【参考译文】 孙期字仲彧,济水南部成武人。少年时为读书人,研习《京氏易》《古文尚书》。家里贫困,服侍母亲非常孝顺,在大沼泽中养猪,来奉养他的母亲。有从远方来跟他学经义的人,都拿着经文在田埂上追着他请教。附近村庄都被他的仁爱、谦让所感化。黄巾军起义后,盗贼四起,他们经过孙期的家乡,相互约定不侵扰孙期的家。郡太守因为孙期为人方正,举荐他做官,派遣手下送来羊、酒请他,孙期驱赶着猪进入草丛里,头也不回。司徒黄琬特地征辟他出山为官,他不出门应辟,最后死在家中。(十六) 人之为学 ,不日进则日退。独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。不幸而在穷僻之域,无车马之资,犹当博学审问,古人与稽,以求其是非之所在,庶几可得十之五六。若既不出户,又不读书,则是面墙之士,虽有子羔、原宪之贤,终无济于天下。子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好学也。夫以孔子之圣,犹须好学,今人可不勉乎?

(选自顾炎武《与友人书》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( ) (3分)

A. 不日进则日退/数月之后,时时而间进

B. 则习染而不自觉/出淤泥而不染

C. 不幸而在穷僻之域/层出不穷

D. 则是面墙之士/面刺寡人之过B(沾染)(A. 进步/进谏;C. 贫穷/穷尽; D. 面对/当面)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)子曰/十室之邑/必有忠信如丘者焉/不如丘之好学也子 曰 十 室 之 邑 必 有 忠 信 如 丘 者 焉 不 如 丘 之 好 学 也 3. 本文谈到读书重要,但为什么强调交友的重要呢?(3分)只读书本,不交朋友,是不能深入探讨问题的,所得的知识也不能深入。因为交友能相互取长补短,共同提高。 【参考译文】 人们求学(或做学问),不是每天进步就是每天后退。一个人孤独地学习,而不和朋友(互相交流启发),就必然学识浅薄难以成功;长久住在一个地方,就会不知不觉地沾染上某种习气。不幸住在穷乡僻壤,而又没有(雇用)车马的盘费,还应当广博地学习、详细地考究,与古人探究,来探求学习里边哪是对的哪是不对的,这样差不多能得到十分之五六(的收获)。如果既不出门(拜师友),又不读书,那就是见识浅薄的人,即使(你有)像子羔、原宪那样的贤能,也终究不能帮助社会。孔子说:“即使只有十户人家的小村子,也一定有像我这样讲究忠信的人,只是不如我那样好学罢了。”像孔子这样的圣贤,还须要好好学习,现在的人能不努力(好好学习)吗?(十七)甘戊与船夫 甘戊①使于齐,渡大河。船人曰:“河水间耳,君不能自渡,能为王者之说乎?”甘戍曰:“不然!汝不知也!物各有短长,谨愿敦厚,可事主不施用兵;骐骥、騄駬②,足及千里,置之宫室,使之捕鼠,曾不如小狸;干将为利名闻天下匠以治木不如斤斧。今持楫而上下随流,吾不如子;说千乘之君,万乘之主,子亦不如戊矣。”【注释】①甘戊:战国秦武王时丞相。②骐骥(qí jì)、騄駬(lù ěr):古代骏马的名称。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 河水间耳/遂与外人间隔

B. 君不能自渡/妄自菲薄

C. 曾不如小狸/曾益其所不能

D. 说千乘之君/诣太守,说如此B(自己)(A. 缝隙/隔绝,断绝;C. 连……都,还/同“增”,增加;D. 游说/解释,说明)B2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)干将为利/名闻天下/匠以治木/不如斤斧干 将 为 利 名 闻 天 下 匠 以 治 木 不 如 斤 斧3. 对于船夫的言论,甘戊的观点是什么?这个故事给我们什么启示? (3分)观点:物各有所长,应该要用其长处,发挥其特点。

启示:不能因为别人的短处而瞧不起别人,要学会取长补短,完善自己的知识。 【参考译文】 甘戊出使齐国,要渡过一条大河。船夫说:“这条河只不过是个小小的缝隙而已,您都不能靠自己的本事渡过去,您怎么能替国君充当说客呢?”甘戊说:“您说得并不对,您不了解而已。世上的万事万物,它们各有各的长处和短处。比方说,兢兢业业的人忠厚老实,他可以辅佐君主,却不能替君主带兵打仗;千里马日行千里,可是如果把它放在室内捕捉老鼠,那它还不如一只小猫顶用;宝剑干将,锋利无比,是天下少有的宝物,可是给木匠拿去砍木头的话,它还比不上一把普通的斧头。如今,要说抡桨划船,在江上行驶,我的确远远比不上你;可是若论出使大小国家,游说各国君主,你也比不上我。”(十八) 尉有夜半击令之门者,求见甚急。令曰:“半夜有何事?请俟旦。”尉曰:“不可。”令披衣遽起,取火延尉入坐。尉曰:“某见春夏之交,农事方兴百姓皆下田又使养蚕恐民力不给。”令曰:“然则君有何策?”曰:“某见冬间农隙无事,不若移令此时养蚕,实为两便。”令笑曰:“君策甚善,古人不及。但冬月何处得桑?”尉瞠目久之。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 请俟旦/每至晴初霜旦

B. 取火延尉入坐/入则无法家拂土

C. 然则君有何策/策之不以其道

D. 古人不及/及郡下,诣太守,说如此A (早晨)(B.进来/在国内;C.方法/用马鞭驱赶;D. 比得上/到)A2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)农事方兴/百姓皆下田/又使养蚕/恐民力不给农 事 方 兴 百 姓 皆 下 田 又 使 养 蚕 恐 民 力 不 给3. 这个故事告诉了我们一个什么道理? (3分)考虑问题要周全。(或:考虑问题要从实际出发) 【参考译文】 有个县尉半夜敲县令的门,非常着急求见。县令说:“半夜有什么事啊?请等天亮(再说)吧。”县尉说:“不行啊!”县令披着衣服马上起来点灯,让县尉进来坐下。县尉说:“我见这春夏相交的时候,农事正忙,百姓都要下田,又让(他们)养蚕,恐怕民力应付不来啊!”县令说:“那么您有什么办法?”(县尉)说:“我见冬季农闲无事,不如把养蚕的命令改在此时,实在是两便啊。”县令笑道:“您的办法很好,古人都比不上。但是冬季哪里有桑叶?”县尉瞪着眼睛半天。(十九) 造酒忘米 一人问造酒之法于酒家。 酒家曰:“一斗米,一两曲①,加二斗水,相参②和,酿七日,便成酒。”其人善忘,归而用水二斗,曲一两,相参和,七日而尝之,犹水也,乃往诮③酒家,谓不传与真法。酒家曰:“尔第不循我法也。”其人曰:“我循尔法,用二斗水,一两曲。”酒家曰:“可有米么?”其人俯首思曰:“是我忘记下米!”

噫!并酒之本而忘之欲求酒及于不得酒而反怒怨教之者之非也。世之学者,忘本逐末,而学不成,何异于是!【注释】①曲:酒曲。②参:同“掺”。③诮(qiào):责备。1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3 分)

A. 归而用水二斗/云归而岩穴暝

B. 犹水也/在昼犹昏

C. 尔第不循我法也/循规蹈矩

D. 何异于是/渔人甚异之C(遵守,依照)(A. 归来/聚拢;B. 还,还是/好像;D. 不同/对……感到惊异)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)并酒之本而忘之/欲求酒/及于不得酒/而反怒怨教之者之非也并 酒 之 本 而 忘 之 欲 求 酒 及 于 不 得 酒 而 反 怒 怨 教 之 者 之 非 也3. 结合文意,用自己的话谈谈你在学习方面受到的启发。(3分)学习要把最基本的知识掌握牢固,只有这样才能学有所成。 【参考译文】 有个人向一家做酒的人家请教酿酒的方法。酒家告诉他:“一斗米,加上一两酒曲,再加上二斗的水,三样相互掺和,这样过七天,就变成酒了。”这个人健忘,回家后用了二斗水,一两酒曲,掺和起来,过了七天后尝一尝,还是水,于是就跑过去责怪酒家,说人家不教他真正的酿酒之法。酒家说:“你一定没有按照我说的方法去做吧。”这个人说:“我是按照你说的做的:用二斗水,一两酒曲。”酒家问:“米放了没有?”他低下头想了想说:“是我忘记放米了!”

唉!连酒最基本的东西都忘了,想要自己酿酒,等酿不出酒,反而生气怨恨教他方法的人的不好。当今世上不少求学的人,忘记最基本的知识,而想着一步登天,结果什么也学不到,跟这个人有什么区别?(二十) 蹈水之道 孔子观于吕梁,悬水三十仞,流沫四十里,鼋鼍鱼鳖之所不能游也。见一丈夫游之,以为有苦而欲死也,使弟子并流而拯之。数百步而出,被发行歌而游于塘下。孔子从而问焉,曰:“吾以子为鬼,察子则人也。请问蹈水有道乎?”曰:“亡,吾无道。吾始乎故,长乎性,成乎命。与齐俱入与汨偕出从水之道而不为私焉此吾所以蹈之也。”

(选自《庄子·外篇》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 孔子观于吕梁/此则岳阳楼之大观也

B. 见一丈夫游之/又患无硕师名人与游

C. 请问蹈水有道乎/不足为外人道也

D. 亡,吾无道/河曲智叟亡以应D (无,没有)(A. 游览/景色;B. 游泳/交往;C. 方法/ 说)D2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)与齐俱入/与汨偕出/从水之道而不为私焉/此吾所以蹈之也与 齐 俱 入 与 汨 偕 出 从 水 之 道 而 不 为 私 焉 此 吾 所 以 蹈 之 也3. 请简要说说你如何理解这位吕梁丈夫的“踏水之道”。(3分)吕梁丈夫的蹈水之道是顺应水流规律,这是他在长期 的实践中,不知不觉自然掌握的“蹈水”方法。 【参考译文】 孔子在吕梁游览,看见瀑布有三十仞高,流水的泡沫溅出四十里,鼋鼍鱼鳖也不能游动。却看见一个男人在那里游动,以为他是因痛苦而想自杀的人,便叫弟子顺着水流去救他。谁知这个人游了几百步又出来了,披着头发唱着歌在塘埂下漫步。孔子跟上他问道:“我以为你是鬼怪,但仔细看你,仍然是人。请问游泳有什么特别的方法吗?”那人说:“没有。我没有什么方法。我从这里的水的流势起步,顺着水的本性起伏,不知不觉就成功了。与旋涡一起进入水流的中心, 与涌出的流水一起浮出水面,顺从水的流动方向而不另出己见,这就是我游泳的方法。” (二十一) 刘羽冲伏读古书 刘羽冲偶得古兵书,伏读经年,自谓可将十万。会有土寇,自练乡兵与之角,全队溃覆,几为所擒。又得古水利书,伏读经年,自谓可使千里成沃壤。绘图列说于州官。州官亦好事,使试于一村。沟洫甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。由是抑郁不自得恒独步庭阶摇首自语曰古人岂欺我哉!”如是日千百遍,惟此六字。不久,发病死。

(节选自《阅微草堂笔记》)1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是

( )(3分)

A. 伏读经年/夫大国,难测也,惧有伏焉

B. 自谓可将十万/其将归见其亲也

C. 又得古水利书/二者不可得兼

D. 顺渠灌入/入则无法家拂士C(得到)(A. 趴/埋伏;B. 率领/将要;D. 进入/在国内)C2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。(3分)由是抑郁不自得/恒独步庭阶/摇首自语曰/古人岂欺我哉由 是 抑 郁 不 自 得 恒 独 步 庭 阶 摇 首 自 语 曰 古 人 岂 欺 我 哉3. 结合选文,分析刘羽冲最终抑郁而死的原因。(3分)直接原因:打仗失败和修渠失败。根本原因:读死书不懂变通。(合起来作答也可) 【参考译文】 刘羽冲偶然得到一部古代兵书,认真读了很长时间,自称可以率领十万军队。正赶上乡里有土匪,他自行操练民兵与土匪作战,结果全队被土匪击溃,他自己险些被活捉。他又得到一部古代水利书籍,认真读了很长时间,自称可以使千里荒野变成肥沃农田。便绘出图纸,陈列条词上交州官。州官也是好事之人,让他在一个村子做实验。结果沟渠刚刚挖成,洪水来了,顺着水沟流入村中,村里的人险些都被淹死。从此刘羽冲抑郁寡欢,很不自在,常常独自在庭院漫步,一边走一边摇头自言自语地说:“古人难道在骗我吗!”这样一天说千百遍,只念这六个字。不久,发病身亡。

同课章节目录