六年级下册科学教案与反思 - 2.4 小苏打和白醋的变化教科版

文档属性

| 名称 | 六年级下册科学教案与反思 - 2.4 小苏打和白醋的变化教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教科版小学科学六年级下册第二单元

《4.小苏打和白醋的变化》教学设计

教材分析:

《小苏打和白醋的变化》是教科版小学科学六年级下册第二单元《物质的变化》第四课。本课由三部分组成:一是观察小苏打和白醋;二是观察小苏打和白醋混合后的变化;三是探究两种物质混合后产生了什么气体。这三部分内容环环相扣,让学生在观察中发现问题,并不断进行新的探究活动。同学们在前面第一课认识物质变化分为“物理变化”和“化学变化”,以及第二课观察到“明显现象”和“没有明显现象”一样重要的基础上,加深对化学变化的认识。将小苏打和白醋混合后产生了明显的现象,明确了化学变化的主要特征是产生了新的物质,这也为后面的学习奠定了基础。

从课文结构上看,首先让学生观察常见的物质——小苏打和白醋,为进一步观察两种物质混合后的反应奠定基础。其次给学生设下一个悬念:两种物质混合后会产生什么样的现象?讨论“用什么方法把小苏打和白醋混合在一起”?通过猜测、讨论,更好的激发学生的探究欲望,从而投入到本课的探究活动中。

教学目标:

一、知识目标:

1.小苏打和白醋会发生化学反应,产生新的物质。

2.二氧化碳是具有特殊性质的一种气体。

二、能力目标:

通过观察、实验、分析和阅读资料得出正确结论。

情感态度价值观:

懂得只有足够的证据才能做出正确的判断,得出科学结论。

教学重点:

观察小苏打和白醋混合后发生的变化。

教学难点:

分析小苏打和白醋发生变化后产生的气体有什么特性。

教具准备:

多媒体课件、集气瓶1个、雪碧1瓶、火柴、蜡烛。

学具准备:

各小组实验记录表份、集气瓶1个、玻璃片1片、小苏打1份、白醋300-350毫升、空矿泉水瓶1个、气球2个(防破损)等。

教法:

1.通过生活中常见现象激趣导入。

2.通过大胆猜想、设计实验方法,培养学生探究能力。

3.通过分组实验和演示实验,培养学生动手能力、观察能力、现象收集与整理能力。

4.通过汇报、小结等活动培养学生从现象和数据中寻找规律,得出科学结论的能力。

学法:

通过小组合作交流、探究、动手操作、记录实验现象和数据、分析实验结果、实验小结等活动逐步培养学生的亲历欲望、探究能力和归纳总结能力。

课时安排:1课时

教学过程:

一、激趣质疑导入

师:同学们,喜欢喝饮料吗?(喜欢)

师:那你们都喜欢喝什么样的饮料?

生自由回答。

师:原来同学们也喜欢喝这些饮料。(大屏幕出示饮料图片)

今天老师也带来了一瓶饮料(出示雪碧),我们一起来分享这瓶饮料(教师摇晃并使其喷出),针对饮料喷出这一现象,联系生活实际提出问题:生活中遇到过这样的现象吗?为什么会产生这样的现象?激起质疑,导入新课:小苏打和白醋的变化。(教师板书课题 学生齐读两遍课题)

观察小苏打和白醋

1.指导观察方法。

师:生活中你是怎样观察事物的?或者说为了达到观察效果你会利用我们身体的哪些部位进行观察?

生自由回答。

教师根据学生的回答进行总结并强调。(虽然品尝也是认识事物的一种方法,但在不确定安全和健康的情况下是不允许品尝的。)

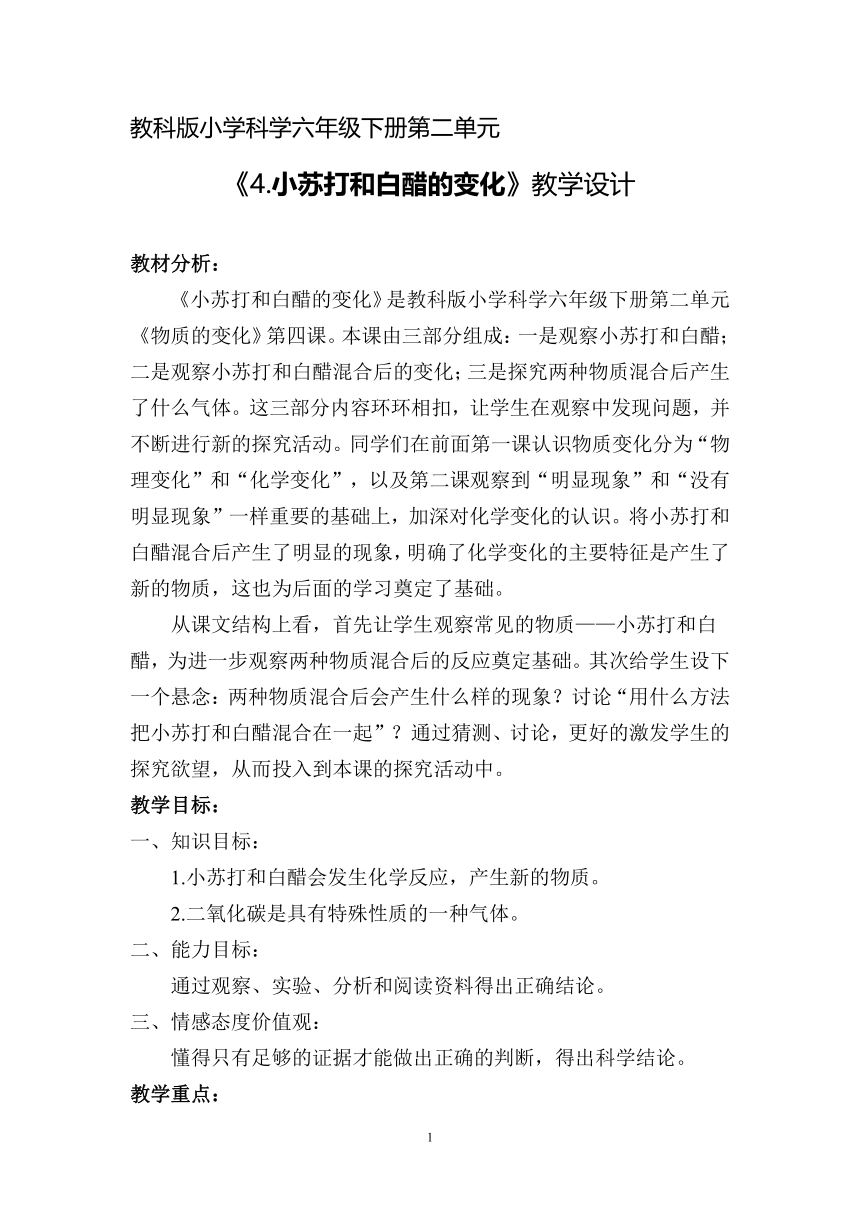

2.观察小苏打和白醋。

观察要求:细心观察,与小组同学交流并完成实验记录表一。

实验记录表一

名称

颜色

状态

气味

其他

小苏打

白醋

(1)生观察记录,师巡视指导。(提示实验安全,忌品尝,闻白醋时要用扇闻,不可直接去闻。)

(2)生展示汇报观察成果,师课件出示归纳。

名称

颜色

状态

气味

其他

小苏打

白色

固体

无味

结合学生回答

白醋

无色(透明)

液体

刺鼻性气味

结合学生回答

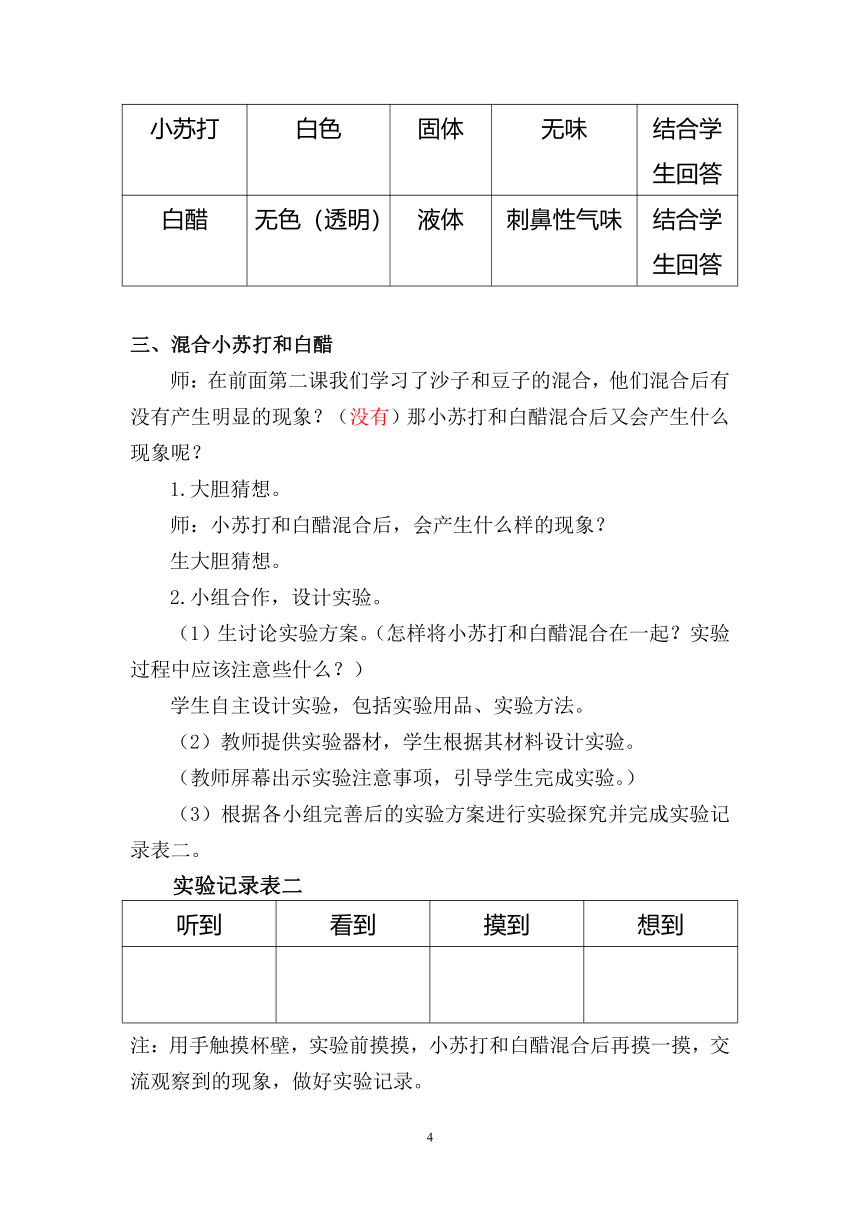

三、混合小苏打和白醋

师:在前面第二课我们学习了沙子和豆子的混合,他们混合后有没有产生明显的现象?(没有)那小苏打和白醋混合后又会产生什么现象呢?

1.大胆猜想。

师:小苏打和白醋混合后,会产生什么样的现象?

生大胆猜想。

2.小组合作,设计实验。

(1)生讨论实验方案。(怎样将小苏打和白醋混合在一起?实验过程中应该注意些什么?)

学生自主设计实验,包括实验用品、实验方法。

(2)教师提供实验器材,学生根据其材料设计实验。

(教师屏幕出示实验注意事项,引导学生完成实验。)

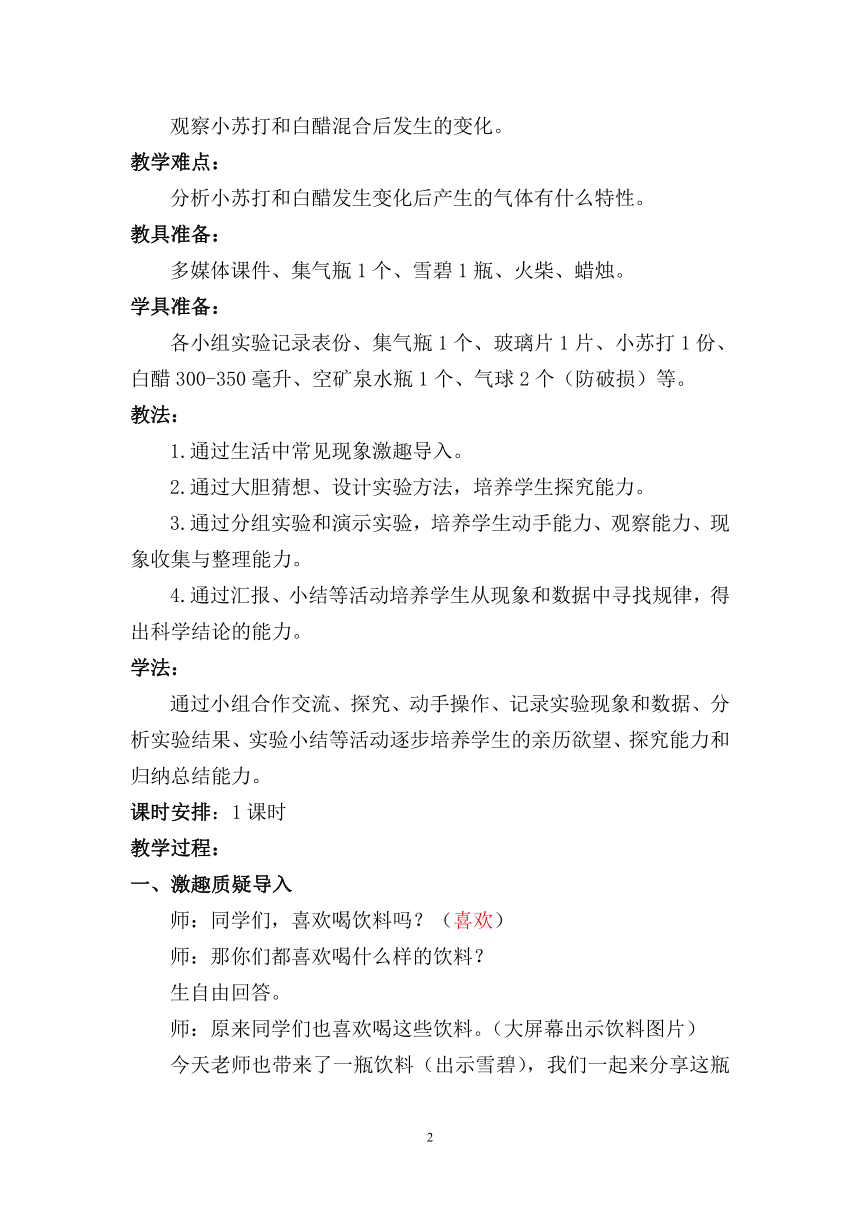

(3)根据各小组完善后的实验方案进行实验探究并完成实验记录表二。

实验记录表二

听到

看到

摸到

想到

注:用手触摸杯壁,实验前摸摸,小苏打和白醋混合后再摸一摸,交流观察到的现象,做好实验记录。

3.生展示汇报实验成果。

4.教师小结。

听到

看到

摸到

想到

嗤嗤的声音

冒泡

瓶壁变凉

有气体产生

四、探究实验中产生了什么气体

师:当小苏打和白醋混合后看到了大量气泡,说明了什么?(有气体产生)。那产生的是什么气体呢?

1.演示实验一(为了便于学生观察,采用实物投影演示)

将燃烧的火柴伸入空集气瓶中,观察火柴的变化。

将燃烧的火柴伸入混合反应后的集气瓶中,再观察火柴的变化。

(3)汇报交流,得出结论。(这种气体具有不支持燃烧的特点。板书:不支持燃烧)

2.演示实验二

像倒水一样,把小苏打和白醋混合后的气体倒在蜡烛的火焰上(注意不要把玻璃杯中的液体倒出来),观察会有什么现象发生?

师:同学们看到了什么?

生:蜡烛熄灭了。

师:这再次说明小苏打和白醋混合后的气体具有什么特点? (不支持燃烧)

师:这种气体能倒出来说明它比我们周围的空气重还是轻?

生:比空气重。(板书:比空气重)

3.小结:通过前面两个实验说明这种气体具有什么特点?(不支持燃烧、比空气重)

4.阅读资料,进一步证实气体。

(1)同学们阅读课本33页内容。(课件出示资料袋)

(2)师:科学家经过大量的研究,已经确定这种气体是(二氧化碳),(板书:二氧化碳)

(3)师介绍空气中各种气体所占的比例。(大屏幕出示比例图)

5.实验小结:小苏打和白醋混合后,产生了一种新物质——(二氧化碳 ),有新物质产生的变化属于(化学变化)。我们也可以表述为小苏打和白醋发生了(化学反应)。

6.二氧化碳的应用

(1)生活中哪些地方应用了二氧化碳气体?

生自由回答。

师屏幕出示课件中的举例。

(2)首尾呼应。

师:解释饮料为什么会喷出来?

生:因为饮料里面含有大量的二氧化碳气体。

五、拓展延伸

1.观察集气瓶中的液体,小苏打还在吗?留下的液体还是白醋吗?

(1)小组观察。

(2)生汇报观察结果。

(3)师小结:课件出示(瓶中留下的液体既不是小苏打,也不是白醋,经科学家鉴定它是一种叫做醋酸钠的新物质。)

2.教师讲解:帮助学生认识溶解和完全反应两个概念。

六、畅所欲言

师:通过这一节课对小苏打和白醋混合的实验探究,你学到了什么?

1.生自由谈收获。

2.教师介绍碳酸饮料的相关知识,倡导同学们少喝碳酸饮料。

七、学以致用(吹气球)

既不用嘴,也不用我们身体的其他部位,你能用什么方法将气球吹起来?

1.生思考交流做法。

2.动手操作。

3.展示成果。(比一比哪个小组的气球吹得最大)

八、板书设计

小苏打 + 白醋 二氧化碳

不支持燃烧

比空气重

九、课后反思

《小苏打和白醋的变化》是教科版小学科学六年级下册第二单元《物质的变化》第四课,同学们在前面第一课认识了物质变化分为“物理变化”和“化学变化”,以及第二课观察到“明显现象”和“没有明显现象”一样重要的基础上,深化对化学变化的认识,将小苏打和白醋混合后产生了明显的现象,明确化学变化的主要特征是产生了新的物质,这也为后面的学习奠定了基础。

这一课教材编排了三部分内容:一是观察小苏打和白醋,了解这两种物质的特性;二是观察两者混合后发生的现象;三是探究在小苏打和白醋混合的过程中产生了什么气体?这种气体具有什么特点?这三部分内容第一部分较为简单一些,后两部分是重点,也是学习的难点。这是一堂比较典型的科学探究课,经历大胆猜想——设计实验——实验验证——收集数据和现象——分析判断——得出结论——知识应用等过程,分析有理有据,逻辑严谨,环环相扣。教学重点是观察小苏打和白醋混合后发生的变化。教学难点是分析小苏打和白醋发生变化后产生的气体有什么特性。经过这堂课的教学我进行以下的反思:

材料的准备:在上课之前我对材料进行了精心地准备,我考虑了用什么来装小苏打以及白醋能方便管理和观察,后来经过多方面思考决定用蒸发皿来装小苏打,用学生饮用过的饮料瓶来装白醋。小苏打和白醋的反应应该在哪个仪器里进行呢?教科书上是在烧杯中进行,经过思考后发现使用烧杯一方面是没有合适的玻璃片,另一方面是烧杯有个口子,气体可能会从口子跑出,最后决定用集气瓶作反应的实验器材。

量的问题:在本课的教学之前,我按照教科书上1比3的比例用1平匙小苏打和3平匙白醋混合反应后,用酸碱试纸来检测混合溶液的酸碱平衡度,发现按照1比3比例混合后溶液正好呈中性,小苏打完全反应。在课堂教学中有的小组瓶子底部仍有小苏打,原因有:1、同学们在混合过程中没有控制好小苏打的量;2、我们在观察时没有等待完全反应。

对本课学习的内容,学生有着强烈的好奇心,在前面学习的淀粉和碘酒反应的实验中,同学们已对这门课产生了浓厚的学习兴趣,在此基础上充分利用学生的好奇心理来激发他们的求知欲望,进行本课的探究学习。教学中正如我所预测的那样,学生兴趣浓厚、情绪高涨。当学生混合小苏打和白醋后,看到有大量气泡产生并伴随嗤嗤响声时,他们全部的注意力都被吸引到实验当中。本节课能有这样的学习效果,其原因有:1、实验开始前对每个小组人员都有明确的分工,记录员、材料员、操作员、汇报员等各负其责,这样在实验时才不会出现乱哄哄、手忙脚乱的场面,从而保证实验有条不紊地进行。2、在学生自主设计实验的基础上,教师以温馨提示的方式有效提醒同学们关注安全,这样学生就有了自主探究的意识和严谨的科学态度,对实验的开展、现象及数据的记录大有帮助。3、注意培养学生实验前先思考猜测或提出假设,然后设计方案,再根据方案和教师准备的材料开展实验的学习习惯。4、对产生的问题深入思考或查找资料,不断提高自己的科学探究能力。

在这节课的教学中我也注意到:当学到小苏打与白醋反应的气体是什么?学生一下子就说出来了,是二氧化碳。当然,这是受了书本的影响。凭什么就认定这种气体就是二氧化碳?在验证小苏打和白醋混合产生的是什么气体时,我采用了教师演示的方法,用两个实验来证明这种气体的特点(不支持燃烧;比空气重),实验过程中现象较为明显。不支持燃烧、比空气重的气体有二氧化碳、二氧化氮、氮气等等,经过科学家的鉴定,最后确认小苏打和白醋混合的气体就是二氧化碳。

我在教学过程中添加了二氧化碳在生活中的应用,目的在于加深学生对二氧化碳气体特点的理解、认识和拓宽学生的知识面。在学以致用环节则体现了学生用所学知识解决生活中各种问题的能力,体现了科学与生活的密切联系,更重要的是体现了我们学科学的目的是用科学,用所学科学知识来改善我们的生活,使人来更加进步。

《4.小苏打和白醋的变化》教学设计

教材分析:

《小苏打和白醋的变化》是教科版小学科学六年级下册第二单元《物质的变化》第四课。本课由三部分组成:一是观察小苏打和白醋;二是观察小苏打和白醋混合后的变化;三是探究两种物质混合后产生了什么气体。这三部分内容环环相扣,让学生在观察中发现问题,并不断进行新的探究活动。同学们在前面第一课认识物质变化分为“物理变化”和“化学变化”,以及第二课观察到“明显现象”和“没有明显现象”一样重要的基础上,加深对化学变化的认识。将小苏打和白醋混合后产生了明显的现象,明确了化学变化的主要特征是产生了新的物质,这也为后面的学习奠定了基础。

从课文结构上看,首先让学生观察常见的物质——小苏打和白醋,为进一步观察两种物质混合后的反应奠定基础。其次给学生设下一个悬念:两种物质混合后会产生什么样的现象?讨论“用什么方法把小苏打和白醋混合在一起”?通过猜测、讨论,更好的激发学生的探究欲望,从而投入到本课的探究活动中。

教学目标:

一、知识目标:

1.小苏打和白醋会发生化学反应,产生新的物质。

2.二氧化碳是具有特殊性质的一种气体。

二、能力目标:

通过观察、实验、分析和阅读资料得出正确结论。

情感态度价值观:

懂得只有足够的证据才能做出正确的判断,得出科学结论。

教学重点:

观察小苏打和白醋混合后发生的变化。

教学难点:

分析小苏打和白醋发生变化后产生的气体有什么特性。

教具准备:

多媒体课件、集气瓶1个、雪碧1瓶、火柴、蜡烛。

学具准备:

各小组实验记录表份、集气瓶1个、玻璃片1片、小苏打1份、白醋300-350毫升、空矿泉水瓶1个、气球2个(防破损)等。

教法:

1.通过生活中常见现象激趣导入。

2.通过大胆猜想、设计实验方法,培养学生探究能力。

3.通过分组实验和演示实验,培养学生动手能力、观察能力、现象收集与整理能力。

4.通过汇报、小结等活动培养学生从现象和数据中寻找规律,得出科学结论的能力。

学法:

通过小组合作交流、探究、动手操作、记录实验现象和数据、分析实验结果、实验小结等活动逐步培养学生的亲历欲望、探究能力和归纳总结能力。

课时安排:1课时

教学过程:

一、激趣质疑导入

师:同学们,喜欢喝饮料吗?(喜欢)

师:那你们都喜欢喝什么样的饮料?

生自由回答。

师:原来同学们也喜欢喝这些饮料。(大屏幕出示饮料图片)

今天老师也带来了一瓶饮料(出示雪碧),我们一起来分享这瓶饮料(教师摇晃并使其喷出),针对饮料喷出这一现象,联系生活实际提出问题:生活中遇到过这样的现象吗?为什么会产生这样的现象?激起质疑,导入新课:小苏打和白醋的变化。(教师板书课题 学生齐读两遍课题)

观察小苏打和白醋

1.指导观察方法。

师:生活中你是怎样观察事物的?或者说为了达到观察效果你会利用我们身体的哪些部位进行观察?

生自由回答。

教师根据学生的回答进行总结并强调。(虽然品尝也是认识事物的一种方法,但在不确定安全和健康的情况下是不允许品尝的。)

2.观察小苏打和白醋。

观察要求:细心观察,与小组同学交流并完成实验记录表一。

实验记录表一

名称

颜色

状态

气味

其他

小苏打

白醋

(1)生观察记录,师巡视指导。(提示实验安全,忌品尝,闻白醋时要用扇闻,不可直接去闻。)

(2)生展示汇报观察成果,师课件出示归纳。

名称

颜色

状态

气味

其他

小苏打

白色

固体

无味

结合学生回答

白醋

无色(透明)

液体

刺鼻性气味

结合学生回答

三、混合小苏打和白醋

师:在前面第二课我们学习了沙子和豆子的混合,他们混合后有没有产生明显的现象?(没有)那小苏打和白醋混合后又会产生什么现象呢?

1.大胆猜想。

师:小苏打和白醋混合后,会产生什么样的现象?

生大胆猜想。

2.小组合作,设计实验。

(1)生讨论实验方案。(怎样将小苏打和白醋混合在一起?实验过程中应该注意些什么?)

学生自主设计实验,包括实验用品、实验方法。

(2)教师提供实验器材,学生根据其材料设计实验。

(教师屏幕出示实验注意事项,引导学生完成实验。)

(3)根据各小组完善后的实验方案进行实验探究并完成实验记录表二。

实验记录表二

听到

看到

摸到

想到

注:用手触摸杯壁,实验前摸摸,小苏打和白醋混合后再摸一摸,交流观察到的现象,做好实验记录。

3.生展示汇报实验成果。

4.教师小结。

听到

看到

摸到

想到

嗤嗤的声音

冒泡

瓶壁变凉

有气体产生

四、探究实验中产生了什么气体

师:当小苏打和白醋混合后看到了大量气泡,说明了什么?(有气体产生)。那产生的是什么气体呢?

1.演示实验一(为了便于学生观察,采用实物投影演示)

将燃烧的火柴伸入空集气瓶中,观察火柴的变化。

将燃烧的火柴伸入混合反应后的集气瓶中,再观察火柴的变化。

(3)汇报交流,得出结论。(这种气体具有不支持燃烧的特点。板书:不支持燃烧)

2.演示实验二

像倒水一样,把小苏打和白醋混合后的气体倒在蜡烛的火焰上(注意不要把玻璃杯中的液体倒出来),观察会有什么现象发生?

师:同学们看到了什么?

生:蜡烛熄灭了。

师:这再次说明小苏打和白醋混合后的气体具有什么特点? (不支持燃烧)

师:这种气体能倒出来说明它比我们周围的空气重还是轻?

生:比空气重。(板书:比空气重)

3.小结:通过前面两个实验说明这种气体具有什么特点?(不支持燃烧、比空气重)

4.阅读资料,进一步证实气体。

(1)同学们阅读课本33页内容。(课件出示资料袋)

(2)师:科学家经过大量的研究,已经确定这种气体是(二氧化碳),(板书:二氧化碳)

(3)师介绍空气中各种气体所占的比例。(大屏幕出示比例图)

5.实验小结:小苏打和白醋混合后,产生了一种新物质——(二氧化碳 ),有新物质产生的变化属于(化学变化)。我们也可以表述为小苏打和白醋发生了(化学反应)。

6.二氧化碳的应用

(1)生活中哪些地方应用了二氧化碳气体?

生自由回答。

师屏幕出示课件中的举例。

(2)首尾呼应。

师:解释饮料为什么会喷出来?

生:因为饮料里面含有大量的二氧化碳气体。

五、拓展延伸

1.观察集气瓶中的液体,小苏打还在吗?留下的液体还是白醋吗?

(1)小组观察。

(2)生汇报观察结果。

(3)师小结:课件出示(瓶中留下的液体既不是小苏打,也不是白醋,经科学家鉴定它是一种叫做醋酸钠的新物质。)

2.教师讲解:帮助学生认识溶解和完全反应两个概念。

六、畅所欲言

师:通过这一节课对小苏打和白醋混合的实验探究,你学到了什么?

1.生自由谈收获。

2.教师介绍碳酸饮料的相关知识,倡导同学们少喝碳酸饮料。

七、学以致用(吹气球)

既不用嘴,也不用我们身体的其他部位,你能用什么方法将气球吹起来?

1.生思考交流做法。

2.动手操作。

3.展示成果。(比一比哪个小组的气球吹得最大)

八、板书设计

小苏打 + 白醋 二氧化碳

不支持燃烧

比空气重

九、课后反思

《小苏打和白醋的变化》是教科版小学科学六年级下册第二单元《物质的变化》第四课,同学们在前面第一课认识了物质变化分为“物理变化”和“化学变化”,以及第二课观察到“明显现象”和“没有明显现象”一样重要的基础上,深化对化学变化的认识,将小苏打和白醋混合后产生了明显的现象,明确化学变化的主要特征是产生了新的物质,这也为后面的学习奠定了基础。

这一课教材编排了三部分内容:一是观察小苏打和白醋,了解这两种物质的特性;二是观察两者混合后发生的现象;三是探究在小苏打和白醋混合的过程中产生了什么气体?这种气体具有什么特点?这三部分内容第一部分较为简单一些,后两部分是重点,也是学习的难点。这是一堂比较典型的科学探究课,经历大胆猜想——设计实验——实验验证——收集数据和现象——分析判断——得出结论——知识应用等过程,分析有理有据,逻辑严谨,环环相扣。教学重点是观察小苏打和白醋混合后发生的变化。教学难点是分析小苏打和白醋发生变化后产生的气体有什么特性。经过这堂课的教学我进行以下的反思:

材料的准备:在上课之前我对材料进行了精心地准备,我考虑了用什么来装小苏打以及白醋能方便管理和观察,后来经过多方面思考决定用蒸发皿来装小苏打,用学生饮用过的饮料瓶来装白醋。小苏打和白醋的反应应该在哪个仪器里进行呢?教科书上是在烧杯中进行,经过思考后发现使用烧杯一方面是没有合适的玻璃片,另一方面是烧杯有个口子,气体可能会从口子跑出,最后决定用集气瓶作反应的实验器材。

量的问题:在本课的教学之前,我按照教科书上1比3的比例用1平匙小苏打和3平匙白醋混合反应后,用酸碱试纸来检测混合溶液的酸碱平衡度,发现按照1比3比例混合后溶液正好呈中性,小苏打完全反应。在课堂教学中有的小组瓶子底部仍有小苏打,原因有:1、同学们在混合过程中没有控制好小苏打的量;2、我们在观察时没有等待完全反应。

对本课学习的内容,学生有着强烈的好奇心,在前面学习的淀粉和碘酒反应的实验中,同学们已对这门课产生了浓厚的学习兴趣,在此基础上充分利用学生的好奇心理来激发他们的求知欲望,进行本课的探究学习。教学中正如我所预测的那样,学生兴趣浓厚、情绪高涨。当学生混合小苏打和白醋后,看到有大量气泡产生并伴随嗤嗤响声时,他们全部的注意力都被吸引到实验当中。本节课能有这样的学习效果,其原因有:1、实验开始前对每个小组人员都有明确的分工,记录员、材料员、操作员、汇报员等各负其责,这样在实验时才不会出现乱哄哄、手忙脚乱的场面,从而保证实验有条不紊地进行。2、在学生自主设计实验的基础上,教师以温馨提示的方式有效提醒同学们关注安全,这样学生就有了自主探究的意识和严谨的科学态度,对实验的开展、现象及数据的记录大有帮助。3、注意培养学生实验前先思考猜测或提出假设,然后设计方案,再根据方案和教师准备的材料开展实验的学习习惯。4、对产生的问题深入思考或查找资料,不断提高自己的科学探究能力。

在这节课的教学中我也注意到:当学到小苏打与白醋反应的气体是什么?学生一下子就说出来了,是二氧化碳。当然,这是受了书本的影响。凭什么就认定这种气体就是二氧化碳?在验证小苏打和白醋混合产生的是什么气体时,我采用了教师演示的方法,用两个实验来证明这种气体的特点(不支持燃烧;比空气重),实验过程中现象较为明显。不支持燃烧、比空气重的气体有二氧化碳、二氧化氮、氮气等等,经过科学家的鉴定,最后确认小苏打和白醋混合的气体就是二氧化碳。

我在教学过程中添加了二氧化碳在生活中的应用,目的在于加深学生对二氧化碳气体特点的理解、认识和拓宽学生的知识面。在学以致用环节则体现了学生用所学知识解决生活中各种问题的能力,体现了科学与生活的密切联系,更重要的是体现了我们学科学的目的是用科学,用所学科学知识来改善我们的生活,使人来更加进步。

同课章节目录

- 第一单元 微小世界

- 1、放大镜

- 2、放大镜下的昆虫世界

- 3、放大镜下的晶体

- 4、怎样放得更大

- 5、用显微镜观察身边的生命世界(一)

- 6、用显微镜观察身边的生命世界(二)

- 7、用显微镜观察身边的生命世界(三)

- 8、微小世界和我们

- 第二单元 物质的变化

- 1、我们身边的物质

- 2、物质发生了什么变化

- 3、米饭、淀粉和碘酒的变化

- 4、小苏打和白醋的变化

- 5、铁生锈了

- 6、化学变化伴随的现象

- 7、控制铁生锈的速度

- 8、物质变化与我们

- 第三单元 宇宙

- 1、地球的卫星——月球

- 2、月相变化

- 3、我们来造“环形山”

- 4、日食和月食

- 5、太阳系

- 6、在星空中(一)

- 7、在星空中(二)

- 8、探索宇宙

- 第四单元 环境和我们

- 1、一天的垃圾

- 2、垃圾的处理

- 3、减少丢弃及重新使用

- 4、分类和回收利用

- 5、一天的生活用水

- 6、污水和污水处理

- 7、考察家乡的自然水域

- 8、环境问题和我们的行动