五年级下册科学教案-1.5 浮力教科版

文档属性

| 名称 | 五年级下册科学教案-1.5 浮力教科版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 307.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-13 15:06:12 | ||

图片预览

文档简介

《浮力》教学设计

学情分析:

一方面,生活中,物体的浮沉现象同学们都很熟悉;对什么时候能感受到水的浮力,大家也有较多的生活经验。

另一方面,在五年级上学期《运动和力》单元中,同学们也已大致了解了什么是力,学习了如何使用弹簧秤去测量力的大小,知道物体的运动与是否受力有关,。

但对于如何描述“浮力”,物体在水中到底为什么会沉或者会浮,同学们大多不能联系生活经验、利用所学知识清楚、准确的将概念、问题说个明白!——需要经过精心的思考,才能设计出测量漂浮物体浮力大小的方法;需要通过一系列的实际测量、数据分析,才能最终得出 “浮力的大小与物体排开水量的多少有关”的实验结论,从而较深层次的了解什么是浮力。

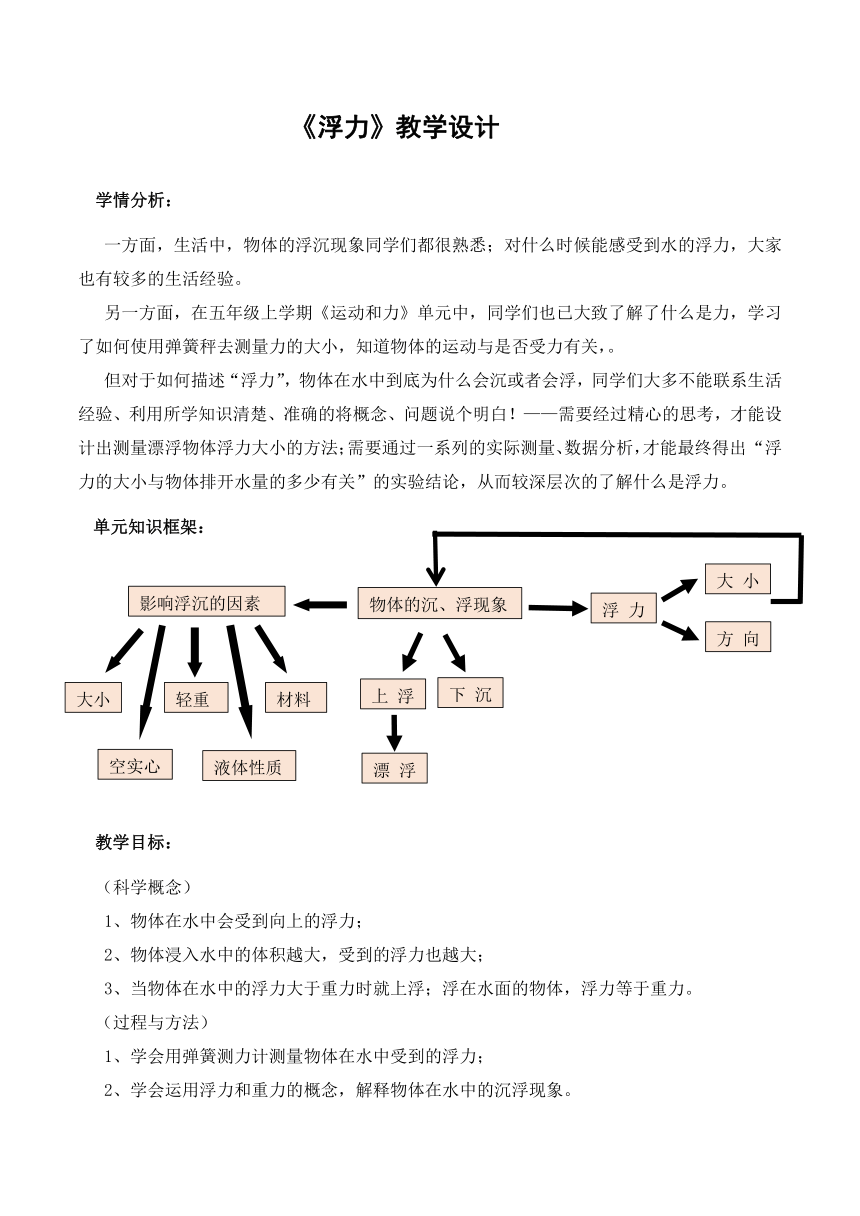

单元知识框架:

教学目标:

(科学概念)

1、物体在水中会受到向上的浮力;

2、物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大;

3、当物体在水中的浮力大于重力时就上浮;浮在水面的物体,浮力等于重力。

(过程与方法)

1、学会用弹簧测力计测量物体在水中受到的浮力;

2、学会运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮现象。

(情感态度与价值观)

1、懂得实验方法的改进有利于研究的顺利进行;

2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

教学重点:

认识什么是浮力,学会用弹簧测力计测量物体在水中受到的浮力;

教学难点:

能运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮现象; 理解影响浮力大小的因素

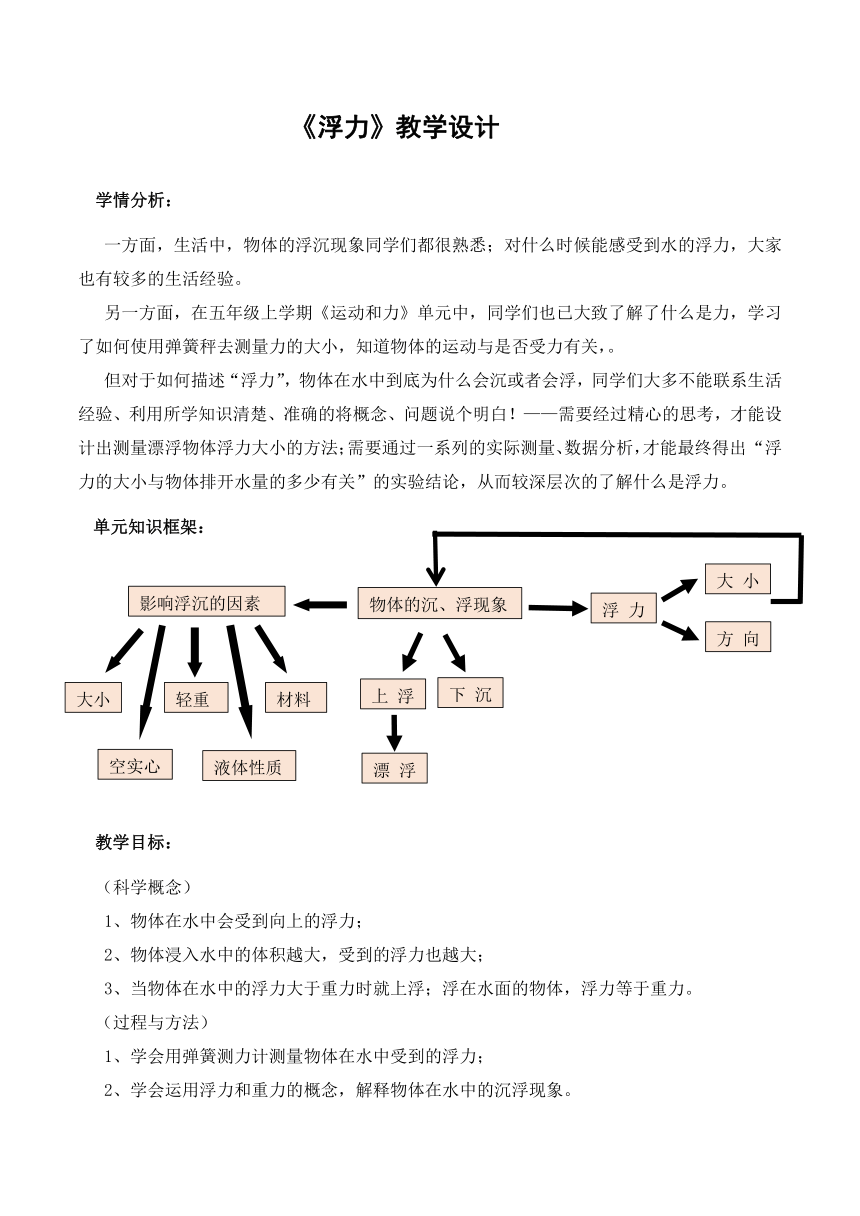

教学流程:

教学准备:

方木块、石头、1000ml量筒、5N弹簧测力计、大小不同的塑料球、长细绳、自制金属支架、抹布、实验记录表、多媒体课件等。

教学环节设计:

教学环节

教师活动

学生活动

教学设计意图

(概念转化策略)

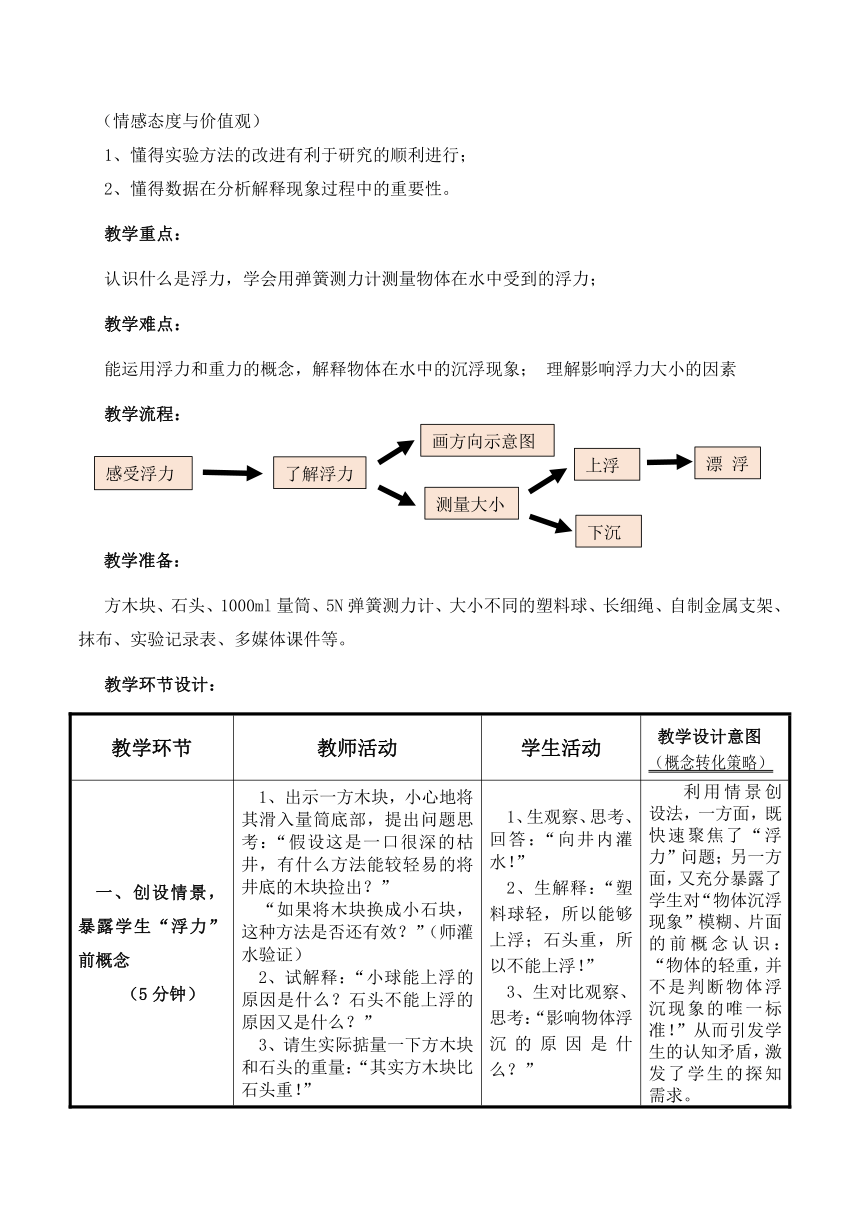

一、创设情景,暴露学生“浮力”前概念

(5分钟)

出示一方木块,小心地将其滑入量筒底部,提出问题思考:“假设这是一口很深的枯井,有什么方法能较轻易的将井底的木块捡出?”

“如果将木块换成小石块,这种方法是否还有效?”(师灌水验证)

试解释:“小球能上浮的原因是什么?石头不能上浮的原因又是什么?”

3、请生实际掂量一下方木块和石头的重量:“其实方木块比石头重!”

1、生观察、思考、回答:“向井内灌水!”

2、生解释:“塑料球轻,所以能够上浮;石头重,所以不能上浮!”

3、生对比观察、思考:“影响物体浮沉的原因是什么?”

利用情景创设法,一方面,既快速聚焦了“浮力”问题;另一方面,又充分暴露了学生对“物体沉浮现象”模糊、片面的前概念认识:“物体的轻重,并不是判断物体浮沉现象的唯一标准!”从而引发学生的认知矛盾,激发了学生的探知需求。

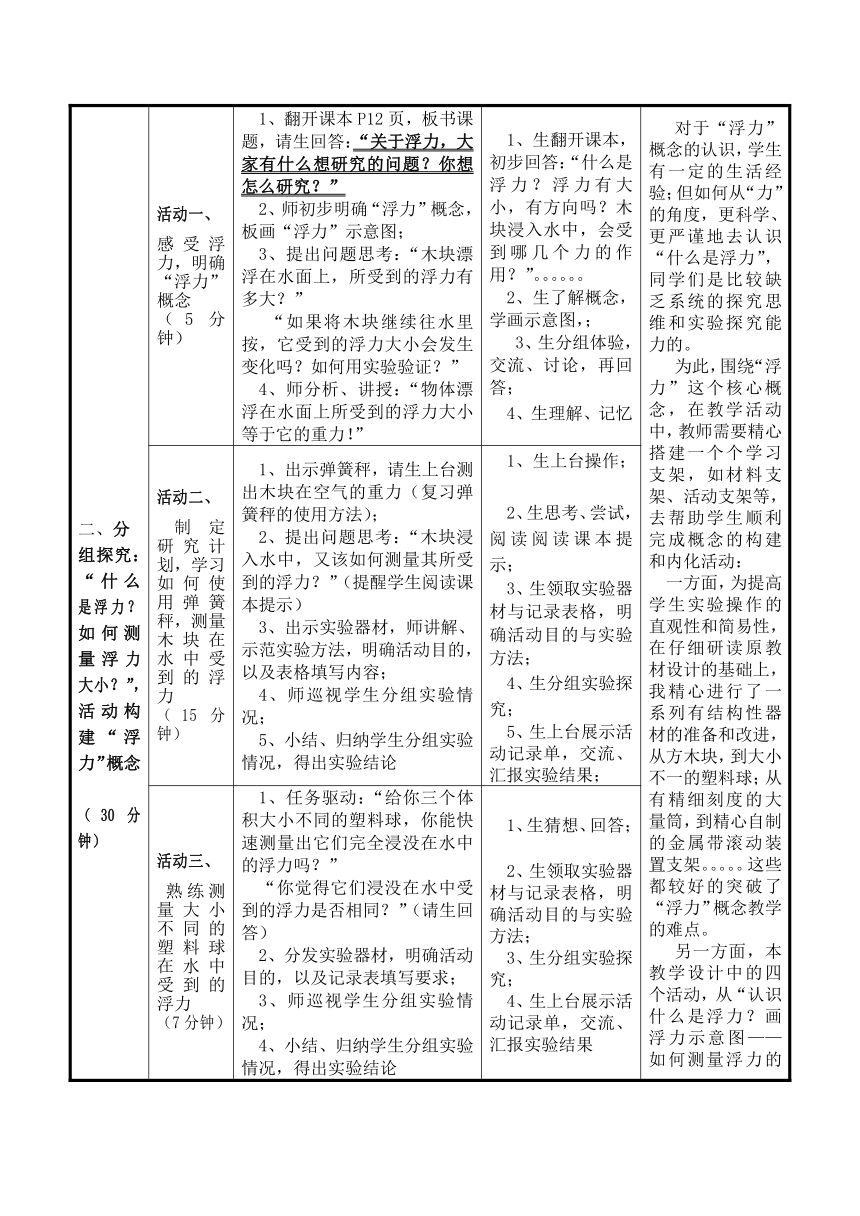

分组探究:“什么是浮力?如何测量浮力大小?”,活动构建“浮力”概念

(30分钟)

活动一、

感受浮力,明确“浮力”概念

(5分钟)

1、翻开课本P12页,板书课题,请生回答:“关于浮力,大家有什么想研究的问题?你想怎么研究?”

2、师初步明确“浮力”概念,板画“浮力”示意图;

3、提出问题思考:“木块漂浮在水面上,所受到的浮力有多大?”

“如果将木块继续往水里按,它受到的浮力大小会发生变化吗?如何用实验验证?”

4、师分析、讲授:“物体漂浮在水面上所受到的浮力大小等于它的重力!”

1、生翻开课本,初步回答:“什么是浮力?浮力有大小,有方向吗?木块浸入水中,会受到哪几个力的作用?”。。。。。。

2、生了解概念,学画示意图,;

3、生分组体验,交流、讨论,再回答;

4、生理解、记忆

对于“浮力”概念的认识,学生有一定的生活经验;但如何从“力”的角度,更科学、更严谨地去认识“什么是浮力”,同学们是比较缺乏系统的探究思维和实验探究能力的。

为此,围绕“浮力”这个核心概念,在教学活动中,教师需要精心搭建一个个学习支架,如材料支架、活动支架等,去帮助学生顺利完成概念的构建和内化活动:

一方面,为提高学生实验操作的直观性和简易性,在仔细研读原教材设计的基础上,我精心进行了一系列有结构性器材的准备和改进,从方木块,到大小不一的塑料球;从有精细刻度的大量筒,到精心自制的金属带滚动装置支架。。。。。这些都较好的突破了“浮力”概念教学的难点。

另一方面,本教学设计中的四个活动,从“认识什么是浮力?画浮力示意图——如何测量浮力的大小?使用弹簧测力计——浮力的大小与什么因素有关?物体排开的水量”。。。。。。问题顺应学生思维,层层递进,概念指向明确,则更较好的突出了“浮力”概念教学的重点!

活动二、

制定研究计划,学习如何使用弹簧秤,测量木块在水中受到的浮力

(15分钟)

出示弹簧秤,请生上台测出木块在空气的重力(复习弹簧秤的使用方法);

提出问题思考:“木块浸入水中,又该如何测量其所受到的浮力?”(提醒学生阅读课本提示)

3、出示实验器材,师讲解、示范实验方法,明确活动目的,以及表格填写内容;

4、师巡视学生分组实验情况;

5、小结、归纳学生分组实验情况,得出实验结论

1、生上台操作;

2、生思考、尝试,阅读阅读课本提示;

3、生领取实验器材与记录表格,明确活动目的与实验方法;

4、生分组实验探究;

5、生上台展示活动记录单,交流、汇报实验结果;

活动三、

熟练测量大小不同的塑料球在水中受到的浮力

(7分钟)

1、任务驱动:“给你三个体积大小不同的塑料球,你能快速测量出它们完全浸没在水中的浮力吗?”

“你觉得它们浸没在水中受到的浮力是否相同?”(请生回答)

2、分发实验器材,明确活动目的,以及记录表填写要求;

3、师巡视学生分组实验情况;

4、小结、归纳学生分组实验情况,得出实验结论

1、生猜想、回答;

2、生领取实验器材与记录表格,明确活动目的与实验方法;

3、生分组实验探究;

4、生上台展示活动记录单,交流、汇报实验结果

活动四、

解释塑料球在水中上浮的原因

(3分钟)

1、师演示塑料球在水中上浮的现象,提出问题思考:“根据实验数据,你能解释塑料球为什么会在水中上浮了吗?”(请生回答)

2、再演示石块在水中下沉的现象,请生回答:“石块在水中为什么会下沉?它有没有受到水的浮力?”

生观察、思考

回 答

三、课后小结,概念测评

(5分钟)

课件出示概念测评题,请生思考、回答。

生思考、回答

概念测评题的设计联系生活实际,学生如能清晰解释现象,学以致用,“浮力”概念则得以成功建构。

板书设计

§5、 浮力

什么是浮力?——浮力示意图

如何测量浮力的大小?——弹簧测力计

浮力的大小与什么因素有关?——物体排开的水量

教学反思:

在进行教学前,身为教师的我们应注意首先探查清楚学生的科学前概念水平,并以此作为教学起点;通过设计一系列层层思维递进的实验探究活动,通过使用各种有结构性的器材,帮助学生逐步构建起较准确的“浮力”科学概念, 从而较顺利地实现从“此岸”到“彼岸”的概念教学目标,真正培养起学生的科学素养!

正所谓:“材料,引发活动;活动,引起思考!”科学课上得探究由一个个活动构成,这些活动是建构科学概念的载体,在设计教学活动时,教师应充分考虑各个活动承载的概念内涵,让学生在活动中不断经历、体验和理解科学!

附件一: 概念前测题

1、什么是浮力?试举例说明。

2、木头为什么会浮?石头为什么会沉?

(你认为影响物体浮沉的因素是: )

3、木头浸在水中会受到什么力的作用?石头呢?试画图表示:

4、力的大小,我们可以用 仪器测量。

如图,物体的重力大小为G= 牛顿。

5、如图,先用弹簧秤称出石头在空气中的重力;然后将石头

浸入水中,试问:此时,弹簧秤的示数会 (填“变大”

或“变小”,或“不变”)。

这是因为: 。

6、如图,用手将木块从A点位置,一直竖直按到水中B点、C点位置。

试问手感受到力的大小会有怎么样的变化?

(你认为影响浮力大小的因素是: )

7、如木块重5牛,那么它受到的浮力大小F浮=

附件二:

实验记录表(一)

测量 木块 在水中受到的浮力大小

物体自重

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部分浸入水中

拉力大小

浮力大小

排开的水量

实验发现

浮力的大小=

木块浸入水中的体积越 ,受到的浮力也越

实验记录表(二)

测量大小不同的 塑料球 在水中受到的浮力大小

小塑料球浸入水中

中塑料球浸入水中

大塑料球浸入水中

物体自重

拉力大小

浮力大小

排开的水量

实验发现

塑料球排开的水量越 ,受到的浮力也越

学情分析:

一方面,生活中,物体的浮沉现象同学们都很熟悉;对什么时候能感受到水的浮力,大家也有较多的生活经验。

另一方面,在五年级上学期《运动和力》单元中,同学们也已大致了解了什么是力,学习了如何使用弹簧秤去测量力的大小,知道物体的运动与是否受力有关,。

但对于如何描述“浮力”,物体在水中到底为什么会沉或者会浮,同学们大多不能联系生活经验、利用所学知识清楚、准确的将概念、问题说个明白!——需要经过精心的思考,才能设计出测量漂浮物体浮力大小的方法;需要通过一系列的实际测量、数据分析,才能最终得出 “浮力的大小与物体排开水量的多少有关”的实验结论,从而较深层次的了解什么是浮力。

单元知识框架:

教学目标:

(科学概念)

1、物体在水中会受到向上的浮力;

2、物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大;

3、当物体在水中的浮力大于重力时就上浮;浮在水面的物体,浮力等于重力。

(过程与方法)

1、学会用弹簧测力计测量物体在水中受到的浮力;

2、学会运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮现象。

(情感态度与价值观)

1、懂得实验方法的改进有利于研究的顺利进行;

2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

教学重点:

认识什么是浮力,学会用弹簧测力计测量物体在水中受到的浮力;

教学难点:

能运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮现象; 理解影响浮力大小的因素

教学流程:

教学准备:

方木块、石头、1000ml量筒、5N弹簧测力计、大小不同的塑料球、长细绳、自制金属支架、抹布、实验记录表、多媒体课件等。

教学环节设计:

教学环节

教师活动

学生活动

教学设计意图

(概念转化策略)

一、创设情景,暴露学生“浮力”前概念

(5分钟)

出示一方木块,小心地将其滑入量筒底部,提出问题思考:“假设这是一口很深的枯井,有什么方法能较轻易的将井底的木块捡出?”

“如果将木块换成小石块,这种方法是否还有效?”(师灌水验证)

试解释:“小球能上浮的原因是什么?石头不能上浮的原因又是什么?”

3、请生实际掂量一下方木块和石头的重量:“其实方木块比石头重!”

1、生观察、思考、回答:“向井内灌水!”

2、生解释:“塑料球轻,所以能够上浮;石头重,所以不能上浮!”

3、生对比观察、思考:“影响物体浮沉的原因是什么?”

利用情景创设法,一方面,既快速聚焦了“浮力”问题;另一方面,又充分暴露了学生对“物体沉浮现象”模糊、片面的前概念认识:“物体的轻重,并不是判断物体浮沉现象的唯一标准!”从而引发学生的认知矛盾,激发了学生的探知需求。

分组探究:“什么是浮力?如何测量浮力大小?”,活动构建“浮力”概念

(30分钟)

活动一、

感受浮力,明确“浮力”概念

(5分钟)

1、翻开课本P12页,板书课题,请生回答:“关于浮力,大家有什么想研究的问题?你想怎么研究?”

2、师初步明确“浮力”概念,板画“浮力”示意图;

3、提出问题思考:“木块漂浮在水面上,所受到的浮力有多大?”

“如果将木块继续往水里按,它受到的浮力大小会发生变化吗?如何用实验验证?”

4、师分析、讲授:“物体漂浮在水面上所受到的浮力大小等于它的重力!”

1、生翻开课本,初步回答:“什么是浮力?浮力有大小,有方向吗?木块浸入水中,会受到哪几个力的作用?”。。。。。。

2、生了解概念,学画示意图,;

3、生分组体验,交流、讨论,再回答;

4、生理解、记忆

对于“浮力”概念的认识,学生有一定的生活经验;但如何从“力”的角度,更科学、更严谨地去认识“什么是浮力”,同学们是比较缺乏系统的探究思维和实验探究能力的。

为此,围绕“浮力”这个核心概念,在教学活动中,教师需要精心搭建一个个学习支架,如材料支架、活动支架等,去帮助学生顺利完成概念的构建和内化活动:

一方面,为提高学生实验操作的直观性和简易性,在仔细研读原教材设计的基础上,我精心进行了一系列有结构性器材的准备和改进,从方木块,到大小不一的塑料球;从有精细刻度的大量筒,到精心自制的金属带滚动装置支架。。。。。这些都较好的突破了“浮力”概念教学的难点。

另一方面,本教学设计中的四个活动,从“认识什么是浮力?画浮力示意图——如何测量浮力的大小?使用弹簧测力计——浮力的大小与什么因素有关?物体排开的水量”。。。。。。问题顺应学生思维,层层递进,概念指向明确,则更较好的突出了“浮力”概念教学的重点!

活动二、

制定研究计划,学习如何使用弹簧秤,测量木块在水中受到的浮力

(15分钟)

出示弹簧秤,请生上台测出木块在空气的重力(复习弹簧秤的使用方法);

提出问题思考:“木块浸入水中,又该如何测量其所受到的浮力?”(提醒学生阅读课本提示)

3、出示实验器材,师讲解、示范实验方法,明确活动目的,以及表格填写内容;

4、师巡视学生分组实验情况;

5、小结、归纳学生分组实验情况,得出实验结论

1、生上台操作;

2、生思考、尝试,阅读阅读课本提示;

3、生领取实验器材与记录表格,明确活动目的与实验方法;

4、生分组实验探究;

5、生上台展示活动记录单,交流、汇报实验结果;

活动三、

熟练测量大小不同的塑料球在水中受到的浮力

(7分钟)

1、任务驱动:“给你三个体积大小不同的塑料球,你能快速测量出它们完全浸没在水中的浮力吗?”

“你觉得它们浸没在水中受到的浮力是否相同?”(请生回答)

2、分发实验器材,明确活动目的,以及记录表填写要求;

3、师巡视学生分组实验情况;

4、小结、归纳学生分组实验情况,得出实验结论

1、生猜想、回答;

2、生领取实验器材与记录表格,明确活动目的与实验方法;

3、生分组实验探究;

4、生上台展示活动记录单,交流、汇报实验结果

活动四、

解释塑料球在水中上浮的原因

(3分钟)

1、师演示塑料球在水中上浮的现象,提出问题思考:“根据实验数据,你能解释塑料球为什么会在水中上浮了吗?”(请生回答)

2、再演示石块在水中下沉的现象,请生回答:“石块在水中为什么会下沉?它有没有受到水的浮力?”

生观察、思考

回 答

三、课后小结,概念测评

(5分钟)

课件出示概念测评题,请生思考、回答。

生思考、回答

概念测评题的设计联系生活实际,学生如能清晰解释现象,学以致用,“浮力”概念则得以成功建构。

板书设计

§5、 浮力

什么是浮力?——浮力示意图

如何测量浮力的大小?——弹簧测力计

浮力的大小与什么因素有关?——物体排开的水量

教学反思:

在进行教学前,身为教师的我们应注意首先探查清楚学生的科学前概念水平,并以此作为教学起点;通过设计一系列层层思维递进的实验探究活动,通过使用各种有结构性的器材,帮助学生逐步构建起较准确的“浮力”科学概念, 从而较顺利地实现从“此岸”到“彼岸”的概念教学目标,真正培养起学生的科学素养!

正所谓:“材料,引发活动;活动,引起思考!”科学课上得探究由一个个活动构成,这些活动是建构科学概念的载体,在设计教学活动时,教师应充分考虑各个活动承载的概念内涵,让学生在活动中不断经历、体验和理解科学!

附件一: 概念前测题

1、什么是浮力?试举例说明。

2、木头为什么会浮?石头为什么会沉?

(你认为影响物体浮沉的因素是: )

3、木头浸在水中会受到什么力的作用?石头呢?试画图表示:

4、力的大小,我们可以用 仪器测量。

如图,物体的重力大小为G= 牛顿。

5、如图,先用弹簧秤称出石头在空气中的重力;然后将石头

浸入水中,试问:此时,弹簧秤的示数会 (填“变大”

或“变小”,或“不变”)。

这是因为: 。

6、如图,用手将木块从A点位置,一直竖直按到水中B点、C点位置。

试问手感受到力的大小会有怎么样的变化?

(你认为影响浮力大小的因素是: )

7、如木块重5牛,那么它受到的浮力大小F浮=

附件二:

实验记录表(一)

测量 木块 在水中受到的浮力大小

物体自重

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部分浸入水中

拉力大小

浮力大小

排开的水量

实验发现

浮力的大小=

木块浸入水中的体积越 ,受到的浮力也越

实验记录表(二)

测量大小不同的 塑料球 在水中受到的浮力大小

小塑料球浸入水中

中塑料球浸入水中

大塑料球浸入水中

物体自重

拉力大小

浮力大小

排开的水量

实验发现

塑料球排开的水量越 ,受到的浮力也越

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释