六年级上册数学教案-4.2 比的基本性质

文档属性

| 名称 | 六年级上册数学教案-4.2 比的基本性质 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 122.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-12 21:15:42 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 比

教学设计

第2课时 比的基本性质

教学内容

人教版六年级上册教材第50~51页内容及相关练习。

内容简析

教材在第49页“做一做”第3题对商不变的规律和分数的基本性质进行了回顾,在此基础上,启发学生根据比和除法、分数的关系思考:在比中有什么样的规律?首先通过比较比值,直接看出6∶8和12∶16这两个比的比值相等,同时也能看出这两个比的比值和3∶4的比值也是相等的。接下来,让学生探究两个比的比值相等的内在原因。教材给出了根据比和除法的关系类推的过程,再让学生根据比和分数的关系自主探究。在此基础上,概括出比的基本性质。

教学目标

理解和掌握比的基本性质,并能应用比的基本性质化简比,初步掌握化简比的方法。

在自主探索的过程中,沟通比和除法、分数之间的联系,培养观察、比较、推理、概

括、合作、交流等数学能力。

初步渗透转化的数学思想,并使学生认识到知识之间都是存在内在联系的。

教学重点

理解比的基本性质。

教学难点

正确应用比的基本性质化简比。

教法与学法

本课时引导学生利用已有知识进行比的基本性质的推导。教学时激发学生对已有知

识的回忆,唤起对先前知识学习的经验与方法,引导学生自主探索,并逐步抽象概括出比的基本性质,建立起新的知识结构。

本课时学生的学习主要以学生为主,尊重学生的主体地位,引导学生通过类比、推理、

猜想验证掌握比的基本性质,在总结、巩固中应用比的基本性质。

承前启后链

教学过程

一、情景创设,导入课题

实物展示法:教师预先准备几面尺寸不同的国旗,然后依次为学生展示:教师展示第一面国旗,指出:这面国旗和杨利伟叔叔在“神舟”五号中向人们展示的国旗一模一样,长也是15 cm,宽同样是10 cm,展示完成,请一位同学上前面来擎着;然后展示第二面国旗,这面国旗的长是60 cm,宽是40 cm,展示完成,再请一位同学上前擎着;最后展示第三面国旗,同时讲解:这是我们升旗所用的国旗,长是180 cm,宽是120 cm,同样,请一位同学上前擎着。由三位学生并排站立双手擎着,面向全体学生,大家就可以很直观地看清楚这三面国旗的外形大小差异了。有了直观比较,然后教师追问:它们都一样吗?能根据它们的长和宽分别列出三个比吗?同学们请仔细观察这三个比的前项和后项,是怎么变化的?它们之间有什么规律?然后揭示课题。

【品析:教师从三面不同大小的国旗入手,引导学生分别列出长和宽的比,在观察比较的基础上发现新问题,引发学生的猜想,激发学生的问题解决意识。】

故事导入法:教师可以用手机播放一段警车启动的声音,然后神情严肃地询问:这是什么声音?相信大部分学生能辨别出来。然后教师继续说:警车响起,是因为有案件发生了,听说在很远的一个偏僻山区刚刚发生一起入室盗窃案。警察通过现场勘察,发现了一个可疑脚印,测量出脚印的长度为25 cm。同学们,你们想不想做一回小小侦探,来找出犯罪嫌疑人呢?学生情绪高涨后,教师介绍有关比的知识:人的身高和脚长的比大约为7∶1,现在罪犯脚印的长度为25 cm,你能推测出罪犯的高度吗?(板书7∶1=( )∶25)请你说说你是怎样推测的,从而揭示课题。

【品析:悬疑通常能够激发人们求知探索的欲望,课堂上小侦探的话题很能激发学生探索的兴趣,这样导入课题,不仅能给人留下深刻印象,同时也会收到较好的学习效果。另外,本文通过生活故事引入,激发学生的学习兴趣,在猜想中凸显学生的积极思维,为教学比的基本性质奠定情感基础。】

二、师生合作,探究新知

◎猜想比的基本性质。

1.师: 我们知道,比与除法、分数之间存在着极其密切的联系,而除法具有商不变的规律分数有分数的基本性质,联系这两个性质想一想,在比中又会有怎样的规律或性质?

预设:比的基本性质。

学生纷纷猜想比的基本性质。

预设:比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变。

根据学生的猜想,教师板书:比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不

变。

【品析:比的基本性质这一内容的学习非常适合培养学生的类比推理能力,学生在掌握商不变的规律和分数的基本性质的基础上,很自然地就能联想到比的基本性质,这不仅激发了学生的学习兴趣,同时也很好地培养了学生的语言表达能力。】

◎验证比的基本性质。

师: 正如大家猜想的,比和除法、分数一样,也具有属于它自己的性质,那么是否和大家猜想的“比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变”一样呢?这需要我们通过研究来证明。接下来,请大家分成四人小组合作学习,共同研究并验证之前的猜想是否正确。

教师说明合作要求。

(1)独立完成:写出一个比,并用自己喜欢的方法进行验证。

(2)小组讨论学习。

①每个同学分别向组内同学展示自己的研究成果,并依次交流。

②如果有不同的观点,则举例说明,然后由组内同学再次进行讨论研究。

③选派一个同学代表小组进行发言。

集体交流。(要求小组代表结合具体的例子在讲台上进行讲解)

预设:根据比与除法、分数的关系进行验证;根据比值验证。

全班验证。

10∶15=10÷15= 15∶9=15÷9= 16∶20=(16 )∶(20 )

完善归纳,概括出比的基本性质。

上题中内可以怎样填?内可以填任意数吗?为什么?

(1)学生发表自己的见解并说明理由,教师完善板书。

(2)学生打开书本读一读比的基本性质,教师板书课题。(比的基本性质)

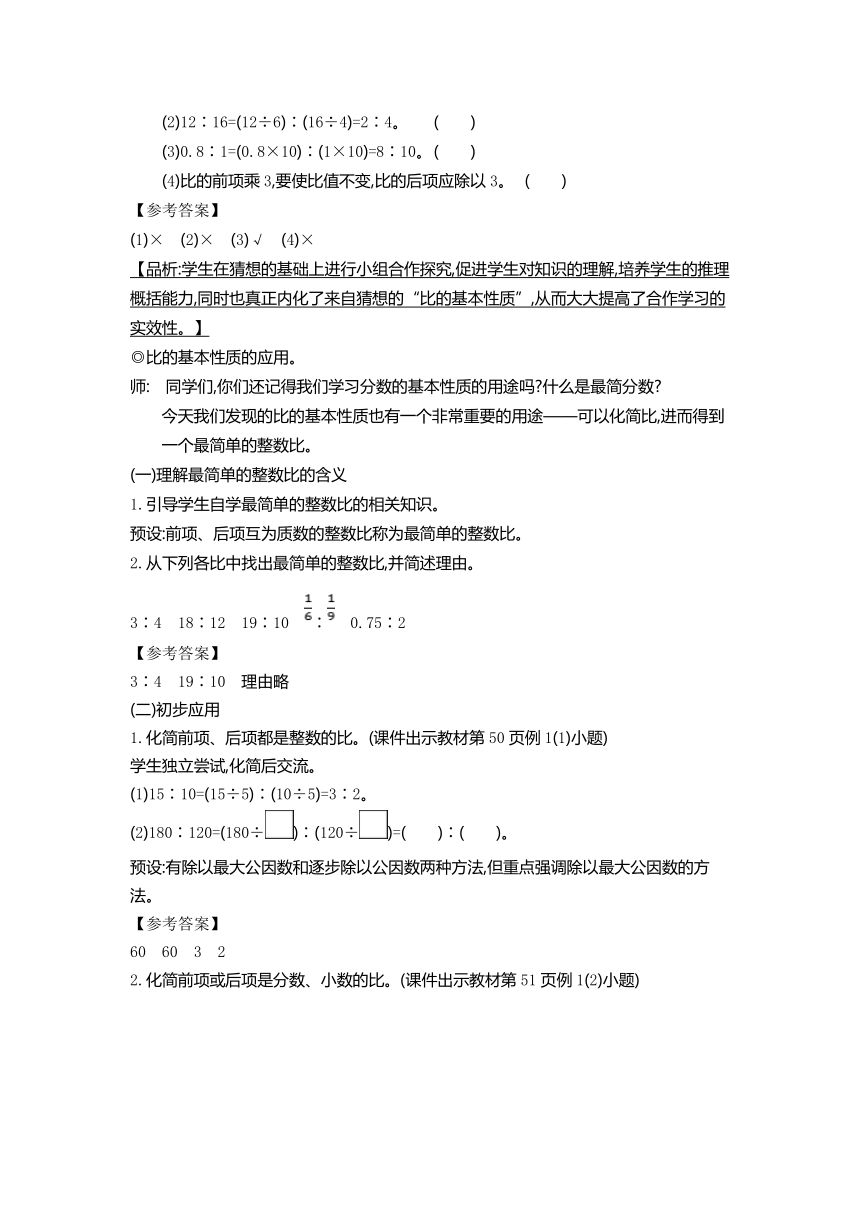

5. 质疑辨析,深化认识。

利用比的基本性质做出准确判断。(对的画“√”,错的画“×”)

(1)8∶10=(8+10)∶(10+10)=18∶20。 ( )

(2)12∶16=(12÷6)∶(16÷4)=2∶4。 ( )

(3)0.8∶1=(0.8×10)∶(1×10)=8∶10。 ( )

(4)比的前项乘3,要使比值不变,比的后项应除以3。 ( )

【参考答案】

(1)× (2)× (3)√ (4)×

【品析:学生在猜想的基础上进行小组合作探究,促进学生对知识的理解,培养学生的推理概括能力,同时也真正内化了来自猜想的“比的基本性质”,从而大大提高了合作学习的实效性。】

◎比的基本性质的应用。

师: 同学们,你们还记得我们学习分数的基本性质的用途吗?什么是最简分数?

今天我们发现的比的基本性质也有一个非常重要的用途——可以化简比,进而得到一个最简单的整数比。

(一)理解最简单的整数比的含义

1.引导学生自学最简单的整数比的相关知识。

预设:前项、后项互为质数的整数比称为最简单的整数比。

2.从下列各比中找出最简单的整数比,并简述理由。

3∶4 18∶12 19∶10 ∶ 0.75∶2

【参考答案】

3∶4 19∶10 理由略

(二)初步应用

1.化简前项、后项都是整数的比。(课件出示教材第50页例1(1)小题)

学生独立尝试,化简后交流。

(1)15∶10=(15÷5)∶(10÷5)=3∶2。

(2)180∶120=(180÷)∶(120÷)=( )∶( )。

预设:有除以最大公因数和逐步除以公因数两种方法,但重点强调除以最大公因数的方法。

【参考答案】

60 60 3 2

2.化简前项或后项是分数、小数的比。(课件出示教材第51页例1(2)小题)

师: 对于前项、后项是整数的比,我们只要除以它们的最大公因数就可以了,但是像∶和0.75∶2,这两个比不是整数比,你们能找到化简的方法吗?四人小组讨论研究,找到化简的方法。

学生研究写出具体过程,总结方法,并选代表展示汇报。教师对不同的方法进行比较,引导学生掌握一般方法。

3.归纳小结:同学们通过自己的努力探索,总结出了将各类比化为最简单的整数比的方法。

4.方法补充,区分化简比和求比值。

还可以用什么方法化简比?(求比值)

化简比和求比值有什么不同?

5.尝试练习。

完成教材第51页“做一做”,然后集体交流。

【参考答案】

2∶1 6∶5 1∶2 5∶1 14∶9 1∶5

【品析:充分发挥学生的主体作用,使学生成为学习的主人。通过自学、独立探究、小组合作等方式,为学生创造一个积极参与数学活动的机会,鼓励学生自主探究,找到化简比的方法。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习例1的基础上,引导学生对知识点及时消化吸收,教师提出质疑问题,学生在解决问题的过程中对知识点进行系统整理。

质疑一:什么是比的基本性质?

学生在讨论后明确:比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变,这是比的基本性质。

质疑二:什么是化简比?

引导学生讨论后明确:比的前项和后项都是整数,而且前项和后项的公因数只有1,这样的比我们称为最简单的整数比。最简单的整数比首先是一个比,它的前项和后项必须是整数,而且前项和后项只有公因数1。

质疑三:化简比和求比值有什么不同?

引导学生讨论后明确:化简比的结果必须是一个比,是一个最简单的整数比;求比值的结果是一个数,可以是整数、小数,也可以是分数。

【品析:通过反馈质疑,帮助学生理解掌握概念,使学生对比的认识更加完整,知识结构进一步完善。】

四、课末小结,融会贯通

这节课我们又学习了哪些知识?什么是比的基本性质?应用比的基本性质如何把整数比、分数比、小数比化成最简单的整数比?

【品析:通过归纳总结使学生进一步掌握化简比的方法。】

五、教海拾遗,反思提升

本节课充分尊重学生已有的知识经验,利用知识的迁移,联系比和除法之间的关系,借助商不变的规律和分数的基本性质猜想比的基本性质。在突破难点方面,先让学生通过猜想、推理、对比、验证,观察最简单的整数比的特征,在小组合作中自主探究方法,形成能力。整个教学过程,教师很好地发挥了引导作用。

我的反思:

板书设计

比的基本性质

练 习 十 一

题型结构分析

题号

题型

建议

1

看图填空

本题难度不大,巩固比的意义和求比值的练习,可在课堂上完成。

2

选择

本题可以利用比的基本性质判断。

3

计算

求比值练习,可以根据比与分数、除法之间的关系计算解决。

4

解决问题

本题难度不大,是比的基本性质的具体应用。

5

解决问题

本题实际是比较比值的大小,可让学生求出比值后进行比较。

6

解决问题

注意不同单位的比较,明确单位统一的必要。

7

解决问题

本题有一定难度,可以让学生思考怎样把乙数变成相同的量。

8

解决问题

本题有一定难度,注意理解题意。

思考题

解决问题

本题有一定难度,要指导学生把重叠部分当作中间量,找出大长方形和小长方形的份数,再比较。

习题立体分析

第1题:本题是巩固比的意义和求比值的练习,教学时要注意引导学生根据信息写出多个不同的比,提高学生对比的认识。

第2题:本题可以利用比的基本性质进行判断,也可以通过比值进行判断,为后续学习做铺垫。

第3题:本题是求比值的练习,可以在教学比的意义后进行巩固,利用比与除法的关系解决。题中数据的形式有整数比、小数比、分数比,也有小数分数混合的。通过练习有助于提高学生灵活计算的能力。

第4题:是要求把比化成规定后项是100的比,这是比的基本性质的具体应用,为后续百分数的教学做铺垫,初步渗透比例思想。

第5题:学生在充分阅读图示的基础上理解要求钙、磷含量比的高低,实际是比较比值的大小。比较时可以求出小数商进行比较,也可以直接改写成分数的形式进行比较。

第6题:本题是求不同单位的两个量的比,虽然是同类量比,但是要求学生明确单位统一才能比。

第7题:本题要求甲数与丙数的比,从题意上看,甲数和丙数没有直接的联系,可以把两个比中的乙数变成相同的量,这样找出甲数和丙数的对应份数,进行比较。此题主要锻炼学生的发散思维能力,两个数量的比,不一定是具体的数量,还可以是份数。

第8题:此题有一定的难度,比较抽象,可以将数据通过份数来进行思考,从2∶3得出个位比十位多1份,而十位加上2就和个位相同,说明1份就是2,从而巧妙解题。教师在指导学生思考时,不能局限于比,需要发散思维。也为学生后续学习按比解决问题奠定基础。

思考题:此题关键是要理解重叠部分既是大长方形面积的,也是小长方形面积的。这样大长方形的面积就可以转化为6个重叠部分,小长方形的面积转化为4个重叠部分,这样大长方形与小长方形面积的比就是6∶4,也就是3∶2。此题在解答时要抓住关键的中间量,通过练习拓展学生的思维。

习题参考答案

1.(1)14∶8

(2)16∶10 10∶26

(3)18∶12

2.②

3. 1.6

4.(1)98∶100 (2)12∶100 (3)110∶100

5.菠菜的最高,茄子的最低。

6.不对,单位不统一。155∶100=31∶20

7.8∶15 提示:甲数与乙数的比是2∶3,也就是8∶12;乙数与丙数的比是4∶5,也就是12∶15,因此甲数和丙数的比是8∶15。

8.46

思考题 3∶2

提示:重叠部分是大长方形面积的,大长方形的面积是6个重叠部分的面积;重叠部分是小正方形面积的,小正方形的面积是4个重叠部分的面积,所以大长方形和小长方形的面积比是6∶4,即3∶2。

教学设计

第2课时 比的基本性质

教学内容

人教版六年级上册教材第50~51页内容及相关练习。

内容简析

教材在第49页“做一做”第3题对商不变的规律和分数的基本性质进行了回顾,在此基础上,启发学生根据比和除法、分数的关系思考:在比中有什么样的规律?首先通过比较比值,直接看出6∶8和12∶16这两个比的比值相等,同时也能看出这两个比的比值和3∶4的比值也是相等的。接下来,让学生探究两个比的比值相等的内在原因。教材给出了根据比和除法的关系类推的过程,再让学生根据比和分数的关系自主探究。在此基础上,概括出比的基本性质。

教学目标

理解和掌握比的基本性质,并能应用比的基本性质化简比,初步掌握化简比的方法。

在自主探索的过程中,沟通比和除法、分数之间的联系,培养观察、比较、推理、概

括、合作、交流等数学能力。

初步渗透转化的数学思想,并使学生认识到知识之间都是存在内在联系的。

教学重点

理解比的基本性质。

教学难点

正确应用比的基本性质化简比。

教法与学法

本课时引导学生利用已有知识进行比的基本性质的推导。教学时激发学生对已有知

识的回忆,唤起对先前知识学习的经验与方法,引导学生自主探索,并逐步抽象概括出比的基本性质,建立起新的知识结构。

本课时学生的学习主要以学生为主,尊重学生的主体地位,引导学生通过类比、推理、

猜想验证掌握比的基本性质,在总结、巩固中应用比的基本性质。

承前启后链

教学过程

一、情景创设,导入课题

实物展示法:教师预先准备几面尺寸不同的国旗,然后依次为学生展示:教师展示第一面国旗,指出:这面国旗和杨利伟叔叔在“神舟”五号中向人们展示的国旗一模一样,长也是15 cm,宽同样是10 cm,展示完成,请一位同学上前面来擎着;然后展示第二面国旗,这面国旗的长是60 cm,宽是40 cm,展示完成,再请一位同学上前擎着;最后展示第三面国旗,同时讲解:这是我们升旗所用的国旗,长是180 cm,宽是120 cm,同样,请一位同学上前擎着。由三位学生并排站立双手擎着,面向全体学生,大家就可以很直观地看清楚这三面国旗的外形大小差异了。有了直观比较,然后教师追问:它们都一样吗?能根据它们的长和宽分别列出三个比吗?同学们请仔细观察这三个比的前项和后项,是怎么变化的?它们之间有什么规律?然后揭示课题。

【品析:教师从三面不同大小的国旗入手,引导学生分别列出长和宽的比,在观察比较的基础上发现新问题,引发学生的猜想,激发学生的问题解决意识。】

故事导入法:教师可以用手机播放一段警车启动的声音,然后神情严肃地询问:这是什么声音?相信大部分学生能辨别出来。然后教师继续说:警车响起,是因为有案件发生了,听说在很远的一个偏僻山区刚刚发生一起入室盗窃案。警察通过现场勘察,发现了一个可疑脚印,测量出脚印的长度为25 cm。同学们,你们想不想做一回小小侦探,来找出犯罪嫌疑人呢?学生情绪高涨后,教师介绍有关比的知识:人的身高和脚长的比大约为7∶1,现在罪犯脚印的长度为25 cm,你能推测出罪犯的高度吗?(板书7∶1=( )∶25)请你说说你是怎样推测的,从而揭示课题。

【品析:悬疑通常能够激发人们求知探索的欲望,课堂上小侦探的话题很能激发学生探索的兴趣,这样导入课题,不仅能给人留下深刻印象,同时也会收到较好的学习效果。另外,本文通过生活故事引入,激发学生的学习兴趣,在猜想中凸显学生的积极思维,为教学比的基本性质奠定情感基础。】

二、师生合作,探究新知

◎猜想比的基本性质。

1.师: 我们知道,比与除法、分数之间存在着极其密切的联系,而除法具有商不变的规律分数有分数的基本性质,联系这两个性质想一想,在比中又会有怎样的规律或性质?

预设:比的基本性质。

学生纷纷猜想比的基本性质。

预设:比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变。

根据学生的猜想,教师板书:比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不

变。

【品析:比的基本性质这一内容的学习非常适合培养学生的类比推理能力,学生在掌握商不变的规律和分数的基本性质的基础上,很自然地就能联想到比的基本性质,这不仅激发了学生的学习兴趣,同时也很好地培养了学生的语言表达能力。】

◎验证比的基本性质。

师: 正如大家猜想的,比和除法、分数一样,也具有属于它自己的性质,那么是否和大家猜想的“比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变”一样呢?这需要我们通过研究来证明。接下来,请大家分成四人小组合作学习,共同研究并验证之前的猜想是否正确。

教师说明合作要求。

(1)独立完成:写出一个比,并用自己喜欢的方法进行验证。

(2)小组讨论学习。

①每个同学分别向组内同学展示自己的研究成果,并依次交流。

②如果有不同的观点,则举例说明,然后由组内同学再次进行讨论研究。

③选派一个同学代表小组进行发言。

集体交流。(要求小组代表结合具体的例子在讲台上进行讲解)

预设:根据比与除法、分数的关系进行验证;根据比值验证。

全班验证。

10∶15=10÷15= 15∶9=15÷9= 16∶20=(16 )∶(20 )

完善归纳,概括出比的基本性质。

上题中内可以怎样填?内可以填任意数吗?为什么?

(1)学生发表自己的见解并说明理由,教师完善板书。

(2)学生打开书本读一读比的基本性质,教师板书课题。(比的基本性质)

5. 质疑辨析,深化认识。

利用比的基本性质做出准确判断。(对的画“√”,错的画“×”)

(1)8∶10=(8+10)∶(10+10)=18∶20。 ( )

(2)12∶16=(12÷6)∶(16÷4)=2∶4。 ( )

(3)0.8∶1=(0.8×10)∶(1×10)=8∶10。 ( )

(4)比的前项乘3,要使比值不变,比的后项应除以3。 ( )

【参考答案】

(1)× (2)× (3)√ (4)×

【品析:学生在猜想的基础上进行小组合作探究,促进学生对知识的理解,培养学生的推理概括能力,同时也真正内化了来自猜想的“比的基本性质”,从而大大提高了合作学习的实效性。】

◎比的基本性质的应用。

师: 同学们,你们还记得我们学习分数的基本性质的用途吗?什么是最简分数?

今天我们发现的比的基本性质也有一个非常重要的用途——可以化简比,进而得到一个最简单的整数比。

(一)理解最简单的整数比的含义

1.引导学生自学最简单的整数比的相关知识。

预设:前项、后项互为质数的整数比称为最简单的整数比。

2.从下列各比中找出最简单的整数比,并简述理由。

3∶4 18∶12 19∶10 ∶ 0.75∶2

【参考答案】

3∶4 19∶10 理由略

(二)初步应用

1.化简前项、后项都是整数的比。(课件出示教材第50页例1(1)小题)

学生独立尝试,化简后交流。

(1)15∶10=(15÷5)∶(10÷5)=3∶2。

(2)180∶120=(180÷)∶(120÷)=( )∶( )。

预设:有除以最大公因数和逐步除以公因数两种方法,但重点强调除以最大公因数的方法。

【参考答案】

60 60 3 2

2.化简前项或后项是分数、小数的比。(课件出示教材第51页例1(2)小题)

师: 对于前项、后项是整数的比,我们只要除以它们的最大公因数就可以了,但是像∶和0.75∶2,这两个比不是整数比,你们能找到化简的方法吗?四人小组讨论研究,找到化简的方法。

学生研究写出具体过程,总结方法,并选代表展示汇报。教师对不同的方法进行比较,引导学生掌握一般方法。

3.归纳小结:同学们通过自己的努力探索,总结出了将各类比化为最简单的整数比的方法。

4.方法补充,区分化简比和求比值。

还可以用什么方法化简比?(求比值)

化简比和求比值有什么不同?

5.尝试练习。

完成教材第51页“做一做”,然后集体交流。

【参考答案】

2∶1 6∶5 1∶2 5∶1 14∶9 1∶5

【品析:充分发挥学生的主体作用,使学生成为学习的主人。通过自学、独立探究、小组合作等方式,为学生创造一个积极参与数学活动的机会,鼓励学生自主探究,找到化简比的方法。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习例1的基础上,引导学生对知识点及时消化吸收,教师提出质疑问题,学生在解决问题的过程中对知识点进行系统整理。

质疑一:什么是比的基本性质?

学生在讨论后明确:比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变,这是比的基本性质。

质疑二:什么是化简比?

引导学生讨论后明确:比的前项和后项都是整数,而且前项和后项的公因数只有1,这样的比我们称为最简单的整数比。最简单的整数比首先是一个比,它的前项和后项必须是整数,而且前项和后项只有公因数1。

质疑三:化简比和求比值有什么不同?

引导学生讨论后明确:化简比的结果必须是一个比,是一个最简单的整数比;求比值的结果是一个数,可以是整数、小数,也可以是分数。

【品析:通过反馈质疑,帮助学生理解掌握概念,使学生对比的认识更加完整,知识结构进一步完善。】

四、课末小结,融会贯通

这节课我们又学习了哪些知识?什么是比的基本性质?应用比的基本性质如何把整数比、分数比、小数比化成最简单的整数比?

【品析:通过归纳总结使学生进一步掌握化简比的方法。】

五、教海拾遗,反思提升

本节课充分尊重学生已有的知识经验,利用知识的迁移,联系比和除法之间的关系,借助商不变的规律和分数的基本性质猜想比的基本性质。在突破难点方面,先让学生通过猜想、推理、对比、验证,观察最简单的整数比的特征,在小组合作中自主探究方法,形成能力。整个教学过程,教师很好地发挥了引导作用。

我的反思:

板书设计

比的基本性质

练 习 十 一

题型结构分析

题号

题型

建议

1

看图填空

本题难度不大,巩固比的意义和求比值的练习,可在课堂上完成。

2

选择

本题可以利用比的基本性质判断。

3

计算

求比值练习,可以根据比与分数、除法之间的关系计算解决。

4

解决问题

本题难度不大,是比的基本性质的具体应用。

5

解决问题

本题实际是比较比值的大小,可让学生求出比值后进行比较。

6

解决问题

注意不同单位的比较,明确单位统一的必要。

7

解决问题

本题有一定难度,可以让学生思考怎样把乙数变成相同的量。

8

解决问题

本题有一定难度,注意理解题意。

思考题

解决问题

本题有一定难度,要指导学生把重叠部分当作中间量,找出大长方形和小长方形的份数,再比较。

习题立体分析

第1题:本题是巩固比的意义和求比值的练习,教学时要注意引导学生根据信息写出多个不同的比,提高学生对比的认识。

第2题:本题可以利用比的基本性质进行判断,也可以通过比值进行判断,为后续学习做铺垫。

第3题:本题是求比值的练习,可以在教学比的意义后进行巩固,利用比与除法的关系解决。题中数据的形式有整数比、小数比、分数比,也有小数分数混合的。通过练习有助于提高学生灵活计算的能力。

第4题:是要求把比化成规定后项是100的比,这是比的基本性质的具体应用,为后续百分数的教学做铺垫,初步渗透比例思想。

第5题:学生在充分阅读图示的基础上理解要求钙、磷含量比的高低,实际是比较比值的大小。比较时可以求出小数商进行比较,也可以直接改写成分数的形式进行比较。

第6题:本题是求不同单位的两个量的比,虽然是同类量比,但是要求学生明确单位统一才能比。

第7题:本题要求甲数与丙数的比,从题意上看,甲数和丙数没有直接的联系,可以把两个比中的乙数变成相同的量,这样找出甲数和丙数的对应份数,进行比较。此题主要锻炼学生的发散思维能力,两个数量的比,不一定是具体的数量,还可以是份数。

第8题:此题有一定的难度,比较抽象,可以将数据通过份数来进行思考,从2∶3得出个位比十位多1份,而十位加上2就和个位相同,说明1份就是2,从而巧妙解题。教师在指导学生思考时,不能局限于比,需要发散思维。也为学生后续学习按比解决问题奠定基础。

思考题:此题关键是要理解重叠部分既是大长方形面积的,也是小长方形面积的。这样大长方形的面积就可以转化为6个重叠部分,小长方形的面积转化为4个重叠部分,这样大长方形与小长方形面积的比就是6∶4,也就是3∶2。此题在解答时要抓住关键的中间量,通过练习拓展学生的思维。

习题参考答案

1.(1)14∶8

(2)16∶10 10∶26

(3)18∶12

2.②

3. 1.6

4.(1)98∶100 (2)12∶100 (3)110∶100

5.菠菜的最高,茄子的最低。

6.不对,单位不统一。155∶100=31∶20

7.8∶15 提示:甲数与乙数的比是2∶3,也就是8∶12;乙数与丙数的比是4∶5,也就是12∶15,因此甲数和丙数的比是8∶15。

8.46

思考题 3∶2

提示:重叠部分是大长方形面积的,大长方形的面积是6个重叠部分的面积;重叠部分是小正方形面积的,小正方形的面积是4个重叠部分的面积,所以大长方形和小长方形的面积比是6∶4,即3∶2。