5.2进化性变化是怎样发生的

图片预览

文档简介

课件38张PPT。第二节

进化性变化是怎样发生的基本要求:

1.概述自然选择是生物进化的动力。

2.运用计算说明种群基因频率的平衡。

3.简述影响基因型频率的变化因素。

4.举例说明自然选择导致生物的适应。

5.举例说出异地的和同地的物种形成的过程,认同变异与选择导致了新物种的形成,树立质量互变的观点。

发展要求:利用生物进化理论解释有关实际问题。

说明:1.小资料:“达尔文观察到的自然选择实例”和“自然选择的实验证据”,只作为背景材料供学生阅读,不要求学生记忆或掌握具体的内容。2.活动:“模拟自然选择”不作要求。3.活动:“通过计算讨论种群中基因型频率和基因型频率的变化”只作课堂资料分析。生物的进化

——进化性变化是怎样产生的一、选择

----进化的动力二、可遗传的变异

---自然选择的前提三、种群基因频率的平衡和变化

—进化的实质四、自然选择导致适应(适者生存,不适者被淘汰)

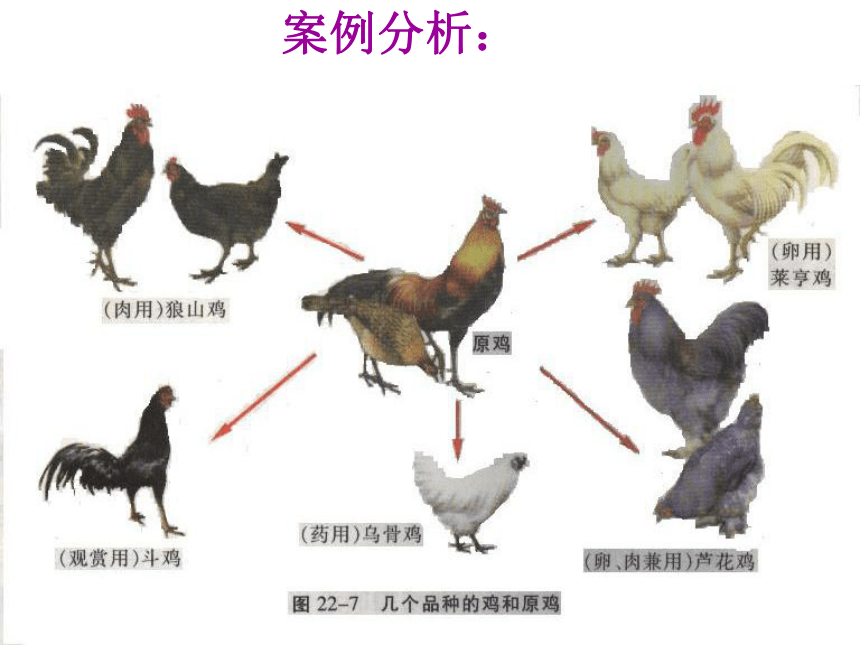

---进化的结果可遗传的变异是进化性变化的前提一、选择是进化的动力人工选择(artificial selection)自然选择(natural selection)人们根据自己的需要,保留合乎要求的变异个体,让它们传代……,从而培育出新的品种。环境条件以某种方式,保留……变异个体,让它们传代……,新的类型、新的物种由此产生。人工选择:人们根据自己需要培育出新品种挑选合乎要求的变异个体,淘汰其他数代选择 所需变异被保存生物普遍存在变异案例分析:达尔文 乘“贝格尔”号环球考察

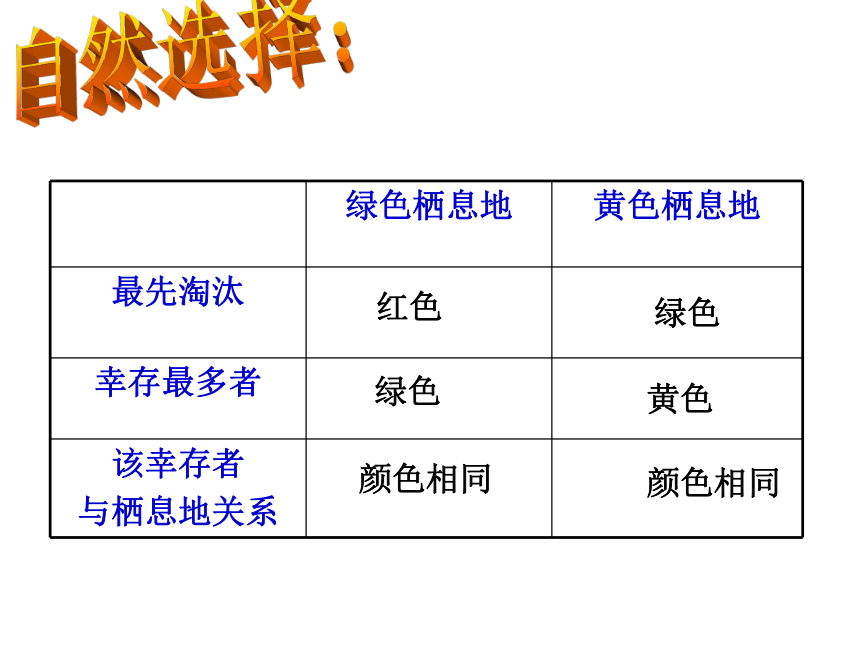

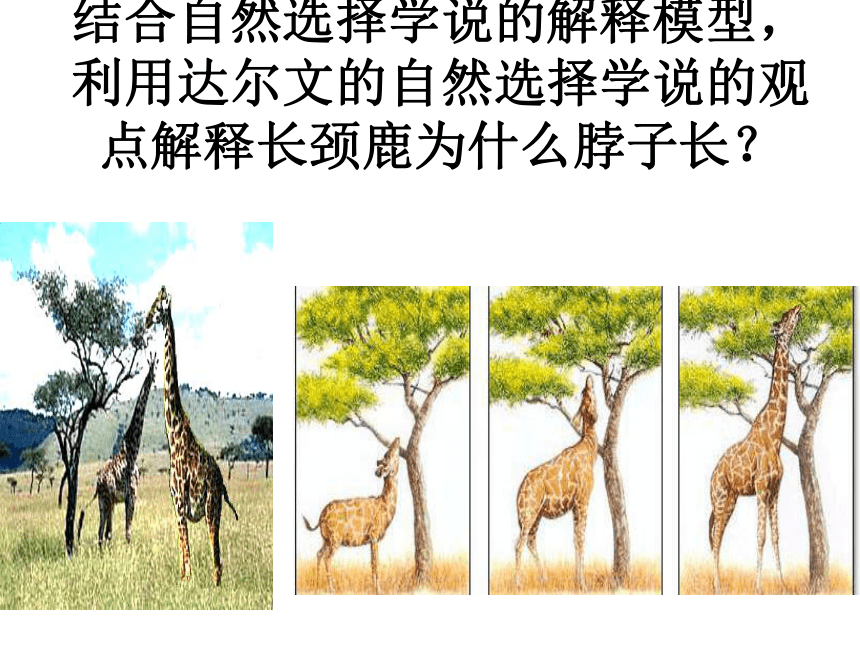

在加拉帕戈斯群岛上的发现…… 红色绿色绿色黄色颜色相同颜色相同自然选择:结合自然选择学说的解释模型,利用达尔文的自然选择学说的观点解释长颈鹿为什么脖子长?达尔文对长颈鹿进化的解释达尔文认为长颈鹿的进化原因是:长颈鹿产生的后代超过环境承受能力(过度繁殖);它们都要吃树叶而树叶不够吃(生存斗争);它们有颈长和颈短的差异(遗传变异);颈长的能吃到树叶生存下来,颈短的却因吃不到树叶而最终饿死了(适者生存)。

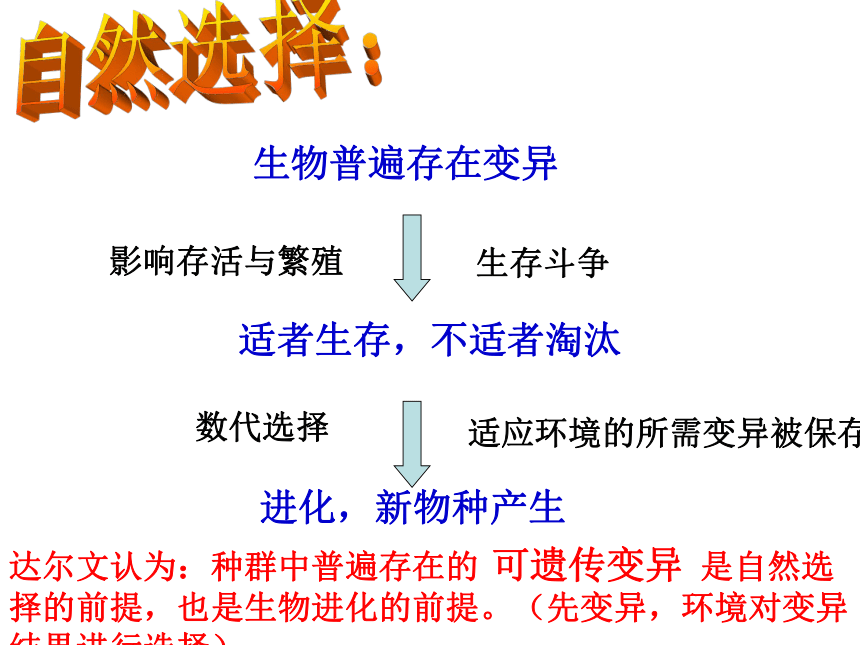

达尔文把这种在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程,叫做自然选择。自然选择:影响存活与繁殖适者生存,不适者淘汰进化,新物种产生适应环境的所需变异被保存生物普遍存在变异生存斗争数代选择达尔文认为:种群中普遍存在的 可遗传变异 是自然选择的前提,也是生物进化的前提。(先变异,环境对变异结果进行选择)它很好解释生物进化的真正原因和生物的适应性及多样性,是生物科学的一次伟大变革。达尔文:自然选择理论1853年《物种起源》的发表,标志着进化论的确立1、地球上生物都是由一个共同的祖先进化而来,因此生物间存在或远或近的亲缘关系。2、生物进化的根本原因是“自然选择”3、生物的遗传和变异是不定向的。1、过度繁殖:各种生物都具有很强的繁殖能力,产生很多的后代,远远超过环境的承受能力。2、生存斗争:生物的生存资源有限,要生存就必须与无机环境、异种个体及同种的其他个体进行斗争。3、遗传变异:生物产生的后代会发生变异,产生各种不同于亲代的性状。4、适者生存:适应环境的个体生存下来自 然

选 择四个要点间的关系(外因)基本论点过度繁殖生存斗争遗传变异适者生存选择的材料选择的结果生物进化生存斗争原因+内因动力达尔文自然选择学说科学的解释了:

(1)生物进化的原因 ;

(2)生物的多样性和适应性。

以自然选择学说为基础的的现代生物进化理论,极大地丰富和发展了达尔文的自然选择学说。 20世纪30年代,遗传和变异的研究已从性状水平发展到分子水平。 对可遗传变异作用的研究,从生物个体为基本单位,发展到以种群为基本单位。可遗传的变异是自然选择的前提二、种群的变异性基因座位:一个特定基因在染色体上的位置可遗传的变异突变基因重组基因突变染色体畸变基因座位 一对相对性状:

两对相对性状:

n 对相对性状:F2有3种基因型,2种表现型F2有9种基因型,4种表现型F2有3n种基因型2n种表现型基因库基因频率 基因型频率 三、种群基因频率的平衡和变化遗传平衡定律(哈代-温伯格定律): 在一个大的随机交配的种群里,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择的情况下,世代相传不发生变化,并且基因型频率由基因频率所决定。平衡被打破的因素:

突变

基因迁移

遗传漂变:由于个体偶然死亡或没有交配而使该个体含有 的某种特别基因在种群中消失。

非随机交配

自然选择若种群中一等位基因为A和a,设p为A的基因频率,q为a的基因频率,

基 因 频 率 基 因 型 频 率

(p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1

A% a% AA% Aa% aa% + = + + =1有关基因频率的计算1.常染色体遗传方面的基因频率计算

①通过各基因型的个体数计算基因频率

基因频率=种群中该基因的总数/种群中该等位基因的总数。

例:从某个种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。

就这对等位基因来说,每个个体可以看做含有2个基因。那么,这100个个体共有200个基因,其中,

A基因有2×30+60=120个,

a基因有2×10+60=80个。于是,在这个种群中,

A% =(2AA+Aa)÷2(AA+Aa+aa)= 60%

a% =(2aa+Aa)÷2(AA+Aa+aa)= 40%②通过基因型频率计算基因频率

⑴由基因型频率数值算出结果

例:从某种生物种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为AA的个体占24%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为aa的个体占4%,基因A和基因a的频率分别是( )

A.24% 72% B.36% 64%

C.57% 43 D.60% 40%

【解析】

A%=AA%+1/2Aa% a%=aa%+1/2Aa%(答案为D)

A%+a%=1 AA%+Aa%+aa%=1⑵计算时运用遗传平衡公式:

例:在某一个种群中,已调查得知,隐性性状者(等位基因用A、a表示)占16%,那么该种群的AA、Aa基因型个体出现的概率分别为:

A.0.36、0.48 B.0.36、0.24

C.0.16、0.48 D.0.48、0.36

【解析】

第一步已知隐性性状者即aa的基因型频率为16%,那么a基因的频率为0.4、A的基因频率为1-0.4=0.6。

第二步将其看作在理想的状态下,运用遗传平衡公式进行计算:AA%=A%×A%=0.6×0.6=0.36;Aa%=2×A%×a%=2×0.6×0.4=0.48

答案为AA、a 的基因频率即为人群(理想状态下)中生殖细胞的概率,结合情况如下表:

则AA的基因型频率为0.36,

Aa的基因型频率为0.24+0.24=0.48 2.伴X遗传方面的基因频率计算

这类题目的特殊点是:X染色体总数的正确计算,因为男性中只有一个X染色体,所以计算男性X染色体总数时不需要乘以2,这样就能够得出正确的结果。例:对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现:780名女生中有患者23人、携带者52人;820名男生中有患者65人,那么该群体中色盲基因的频率是( )

A.4.4% B.5.1% C.6.8% D.10.2%

女性色盲患者的基因型是: XbXb ,女性携带者的基因型是:XBXb,男性色盲患者的基因型是:XbY。

根据题意,780名女生中有患者23人、携带者52人,因此女性中Xb占:23×2+52=98;820名男生中有患者65人,因此男性中Xb占:65

Xb基因总数:98+65=163

这样,该校学生中的X染色体总数是:780×2+820=2380,这样该群体中色盲基因的频率就是:163/2380=6.8%。

答案选C(学生容易会误算成(780+820)×2=3200,结果得出5.1%这一错误结论,而选B)原因是:结果是:基因频率定向改变淘汰不利变异基因、积累有利变异基因华尺蠖 S黑色对s浅色为显性工业化之前,S基因频率为5%,s基因频率为95%

工业化之后,S基因频率为95%,s基因频率为5% 环境起了选择的作用。环境的变化可使种群中频率很低的基因迅速增加,从而使生物性状朝一个方向迅速发展四、自然选择导致适应自然选择决定生物进化的方向自然选择的结果:

使种群的基因频率发生定向改变。生物进化的方向:是由自然选择决定的。例、青霉素是一种抗菌素,几十年来,由于反复使用致使某些细菌对青霉素的抗药性越来越强。

(1)青霉素使用之前,细菌对青霉素的抗药性存在着___________;患者使用青霉素后,体内绝大多数细菌被杀死(这是_________ __),极少数抗药性强的细菌活了下来并繁殖后代(这是__________)。青霉素的使用对细菌起了__________作用,这种作用是通过细菌与青霉素之间的__________实现的。由于青霉素的反复使用,就会使得抗药性这个性状逐代___________而加强。从这个过程可以看出,虽然生物的____________是不定向的,但___________在很大程度上是定向的。差异不适者被淘汰

自然选择变异 积累生存斗争选择适者生存

(2)自然选择是把自然界中早已存在的________变异选择出来,并使之逐代积累、加强,最终形成生物新品种。

(3)上述过程表明,自然选择的内因是__________;自然选择的动力是__________;自然选择的结果是____________。而决定生物进化方向的是 。

有利生存斗争遗传和变异适者生存定向的自然选择种群小种群新物种基因频率定向改变经过长期的地理隔离而达到生殖隔离同一物种的不同种群在隔离条件下进化产生不同独立物种的过程五、异地和同地的物种形成1、异地的物种形成:变异是不定向的,选择是定向的(环境对变异的结果进行了定向的选择)乙(1)物种A进化为B、C的两个外部因素是 和 。

(2)甲上的B物种迁到乙后,不与C物种进化为同一物种的 原因是 。

(3)迁到乙后的B物种进化为D物种的原因是: 。自然选择地理

隔离B与C已形成生殖隔离两地环境不同,自然选择不同,再加上地理隔离,使它们基因频率的差别累积形成生殖隔离例1:A a点种群中存在很多种变异类型,

这是变异不定向的原因

B a b的变化是生物与无机环

境斗争的结果

C b c是抗药性逐代积累的结果

D 农药对害虫的抗药性变异进行定向选择,使害虫产生定向抗药性变异例2:如图表示长期使用同一种农药后,害虫种群密度的变化情况,下列有关叙述中不正确的是 ( )D2、同地的物种形成特点:不需地理隔离,

在一次有性生殖过程中

就可形成。实例:现代生物进化理论的基本观点是:进化的基本单位是种群进化的实质是种群基因频率的改变1.突变和基因重组——提供进化的原材料2.自然选择——基因频率定向改变,决定

进化的方向。3.隔离——物种形成的必要条件物种形成的基本环节是:通过三个基本环节的综合作用,种群产生分化,出现生殖隔离最终导致新特种的形成12.滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。 (1)细菌抗药性变异的来源属于 。

(2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中 。

(3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行 的结果,其内在实质是 。(1)基因突变

(2)有抗药性基因的个体占极少数(抗药性基因频率极低)

(3)定向选择 菌群中抗药性基因频率增加 (4)隐性基因可通过杂合子保存下来用农药消灭害虫,开始时,效果显著,但过一段时间后,药效明显下降,是什么原因使害虫产生了抗药性?在农药使用前,本来就存在抗药性变异的个体,农药杀死的是不具抗药性的个体,具有抗药性的个体保留了下来,并把抗药性遗传给了后代。农药对害虫的抗药性变异起了定向选择作用,抗药性变异经过遗传逐代积累,最后就形成了具有抗药性的新品种,农药对其就不起作用。

进化性变化是怎样发生的基本要求:

1.概述自然选择是生物进化的动力。

2.运用计算说明种群基因频率的平衡。

3.简述影响基因型频率的变化因素。

4.举例说明自然选择导致生物的适应。

5.举例说出异地的和同地的物种形成的过程,认同变异与选择导致了新物种的形成,树立质量互变的观点。

发展要求:利用生物进化理论解释有关实际问题。

说明:1.小资料:“达尔文观察到的自然选择实例”和“自然选择的实验证据”,只作为背景材料供学生阅读,不要求学生记忆或掌握具体的内容。2.活动:“模拟自然选择”不作要求。3.活动:“通过计算讨论种群中基因型频率和基因型频率的变化”只作课堂资料分析。生物的进化

——进化性变化是怎样产生的一、选择

----进化的动力二、可遗传的变异

---自然选择的前提三、种群基因频率的平衡和变化

—进化的实质四、自然选择导致适应(适者生存,不适者被淘汰)

---进化的结果可遗传的变异是进化性变化的前提一、选择是进化的动力人工选择(artificial selection)自然选择(natural selection)人们根据自己的需要,保留合乎要求的变异个体,让它们传代……,从而培育出新的品种。环境条件以某种方式,保留……变异个体,让它们传代……,新的类型、新的物种由此产生。人工选择:人们根据自己需要培育出新品种挑选合乎要求的变异个体,淘汰其他数代选择 所需变异被保存生物普遍存在变异案例分析:达尔文 乘“贝格尔”号环球考察

在加拉帕戈斯群岛上的发现…… 红色绿色绿色黄色颜色相同颜色相同自然选择:结合自然选择学说的解释模型,利用达尔文的自然选择学说的观点解释长颈鹿为什么脖子长?达尔文对长颈鹿进化的解释达尔文认为长颈鹿的进化原因是:长颈鹿产生的后代超过环境承受能力(过度繁殖);它们都要吃树叶而树叶不够吃(生存斗争);它们有颈长和颈短的差异(遗传变异);颈长的能吃到树叶生存下来,颈短的却因吃不到树叶而最终饿死了(适者生存)。

达尔文把这种在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程,叫做自然选择。自然选择:影响存活与繁殖适者生存,不适者淘汰进化,新物种产生适应环境的所需变异被保存生物普遍存在变异生存斗争数代选择达尔文认为:种群中普遍存在的 可遗传变异 是自然选择的前提,也是生物进化的前提。(先变异,环境对变异结果进行选择)它很好解释生物进化的真正原因和生物的适应性及多样性,是生物科学的一次伟大变革。达尔文:自然选择理论1853年《物种起源》的发表,标志着进化论的确立1、地球上生物都是由一个共同的祖先进化而来,因此生物间存在或远或近的亲缘关系。2、生物进化的根本原因是“自然选择”3、生物的遗传和变异是不定向的。1、过度繁殖:各种生物都具有很强的繁殖能力,产生很多的后代,远远超过环境的承受能力。2、生存斗争:生物的生存资源有限,要生存就必须与无机环境、异种个体及同种的其他个体进行斗争。3、遗传变异:生物产生的后代会发生变异,产生各种不同于亲代的性状。4、适者生存:适应环境的个体生存下来自 然

选 择四个要点间的关系(外因)基本论点过度繁殖生存斗争遗传变异适者生存选择的材料选择的结果生物进化生存斗争原因+内因动力达尔文自然选择学说科学的解释了:

(1)生物进化的原因 ;

(2)生物的多样性和适应性。

以自然选择学说为基础的的现代生物进化理论,极大地丰富和发展了达尔文的自然选择学说。 20世纪30年代,遗传和变异的研究已从性状水平发展到分子水平。 对可遗传变异作用的研究,从生物个体为基本单位,发展到以种群为基本单位。可遗传的变异是自然选择的前提二、种群的变异性基因座位:一个特定基因在染色体上的位置可遗传的变异突变基因重组基因突变染色体畸变基因座位 一对相对性状:

两对相对性状:

n 对相对性状:F2有3种基因型,2种表现型F2有9种基因型,4种表现型F2有3n种基因型2n种表现型基因库基因频率 基因型频率 三、种群基因频率的平衡和变化遗传平衡定律(哈代-温伯格定律): 在一个大的随机交配的种群里,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择的情况下,世代相传不发生变化,并且基因型频率由基因频率所决定。平衡被打破的因素:

突变

基因迁移

遗传漂变:由于个体偶然死亡或没有交配而使该个体含有 的某种特别基因在种群中消失。

非随机交配

自然选择若种群中一等位基因为A和a,设p为A的基因频率,q为a的基因频率,

基 因 频 率 基 因 型 频 率

(p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1

A% a% AA% Aa% aa% + = + + =1有关基因频率的计算1.常染色体遗传方面的基因频率计算

①通过各基因型的个体数计算基因频率

基因频率=种群中该基因的总数/种群中该等位基因的总数。

例:从某个种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。

就这对等位基因来说,每个个体可以看做含有2个基因。那么,这100个个体共有200个基因,其中,

A基因有2×30+60=120个,

a基因有2×10+60=80个。于是,在这个种群中,

A% =(2AA+Aa)÷2(AA+Aa+aa)= 60%

a% =(2aa+Aa)÷2(AA+Aa+aa)= 40%②通过基因型频率计算基因频率

⑴由基因型频率数值算出结果

例:从某种生物种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为AA的个体占24%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为aa的个体占4%,基因A和基因a的频率分别是( )

A.24% 72% B.36% 64%

C.57% 43 D.60% 40%

【解析】

A%=AA%+1/2Aa% a%=aa%+1/2Aa%(答案为D)

A%+a%=1 AA%+Aa%+aa%=1⑵计算时运用遗传平衡公式:

例:在某一个种群中,已调查得知,隐性性状者(等位基因用A、a表示)占16%,那么该种群的AA、Aa基因型个体出现的概率分别为:

A.0.36、0.48 B.0.36、0.24

C.0.16、0.48 D.0.48、0.36

【解析】

第一步已知隐性性状者即aa的基因型频率为16%,那么a基因的频率为0.4、A的基因频率为1-0.4=0.6。

第二步将其看作在理想的状态下,运用遗传平衡公式进行计算:AA%=A%×A%=0.6×0.6=0.36;Aa%=2×A%×a%=2×0.6×0.4=0.48

答案为AA、a 的基因频率即为人群(理想状态下)中生殖细胞的概率,结合情况如下表:

则AA的基因型频率为0.36,

Aa的基因型频率为0.24+0.24=0.48 2.伴X遗传方面的基因频率计算

这类题目的特殊点是:X染色体总数的正确计算,因为男性中只有一个X染色体,所以计算男性X染色体总数时不需要乘以2,这样就能够得出正确的结果。例:对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现:780名女生中有患者23人、携带者52人;820名男生中有患者65人,那么该群体中色盲基因的频率是( )

A.4.4% B.5.1% C.6.8% D.10.2%

女性色盲患者的基因型是: XbXb ,女性携带者的基因型是:XBXb,男性色盲患者的基因型是:XbY。

根据题意,780名女生中有患者23人、携带者52人,因此女性中Xb占:23×2+52=98;820名男生中有患者65人,因此男性中Xb占:65

Xb基因总数:98+65=163

这样,该校学生中的X染色体总数是:780×2+820=2380,这样该群体中色盲基因的频率就是:163/2380=6.8%。

答案选C(学生容易会误算成(780+820)×2=3200,结果得出5.1%这一错误结论,而选B)原因是:结果是:基因频率定向改变淘汰不利变异基因、积累有利变异基因华尺蠖 S黑色对s浅色为显性工业化之前,S基因频率为5%,s基因频率为95%

工业化之后,S基因频率为95%,s基因频率为5% 环境起了选择的作用。环境的变化可使种群中频率很低的基因迅速增加,从而使生物性状朝一个方向迅速发展四、自然选择导致适应自然选择决定生物进化的方向自然选择的结果:

使种群的基因频率发生定向改变。生物进化的方向:是由自然选择决定的。例、青霉素是一种抗菌素,几十年来,由于反复使用致使某些细菌对青霉素的抗药性越来越强。

(1)青霉素使用之前,细菌对青霉素的抗药性存在着___________;患者使用青霉素后,体内绝大多数细菌被杀死(这是_________ __),极少数抗药性强的细菌活了下来并繁殖后代(这是__________)。青霉素的使用对细菌起了__________作用,这种作用是通过细菌与青霉素之间的__________实现的。由于青霉素的反复使用,就会使得抗药性这个性状逐代___________而加强。从这个过程可以看出,虽然生物的____________是不定向的,但___________在很大程度上是定向的。差异不适者被淘汰

自然选择变异 积累生存斗争选择适者生存

(2)自然选择是把自然界中早已存在的________变异选择出来,并使之逐代积累、加强,最终形成生物新品种。

(3)上述过程表明,自然选择的内因是__________;自然选择的动力是__________;自然选择的结果是____________。而决定生物进化方向的是 。

有利生存斗争遗传和变异适者生存定向的自然选择种群小种群新物种基因频率定向改变经过长期的地理隔离而达到生殖隔离同一物种的不同种群在隔离条件下进化产生不同独立物种的过程五、异地和同地的物种形成1、异地的物种形成:变异是不定向的,选择是定向的(环境对变异的结果进行了定向的选择)乙(1)物种A进化为B、C的两个外部因素是 和 。

(2)甲上的B物种迁到乙后,不与C物种进化为同一物种的 原因是 。

(3)迁到乙后的B物种进化为D物种的原因是: 。自然选择地理

隔离B与C已形成生殖隔离两地环境不同,自然选择不同,再加上地理隔离,使它们基因频率的差别累积形成生殖隔离例1:A a点种群中存在很多种变异类型,

这是变异不定向的原因

B a b的变化是生物与无机环

境斗争的结果

C b c是抗药性逐代积累的结果

D 农药对害虫的抗药性变异进行定向选择,使害虫产生定向抗药性变异例2:如图表示长期使用同一种农药后,害虫种群密度的变化情况,下列有关叙述中不正确的是 ( )D2、同地的物种形成特点:不需地理隔离,

在一次有性生殖过程中

就可形成。实例:现代生物进化理论的基本观点是:进化的基本单位是种群进化的实质是种群基因频率的改变1.突变和基因重组——提供进化的原材料2.自然选择——基因频率定向改变,决定

进化的方向。3.隔离——物种形成的必要条件物种形成的基本环节是:通过三个基本环节的综合作用,种群产生分化,出现生殖隔离最终导致新特种的形成12.滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。 (1)细菌抗药性变异的来源属于 。

(2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中 。

(3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行 的结果,其内在实质是 。(1)基因突变

(2)有抗药性基因的个体占极少数(抗药性基因频率极低)

(3)定向选择 菌群中抗药性基因频率增加 (4)隐性基因可通过杂合子保存下来用农药消灭害虫,开始时,效果显著,但过一段时间后,药效明显下降,是什么原因使害虫产生了抗药性?在农药使用前,本来就存在抗药性变异的个体,农药杀死的是不具抗药性的个体,具有抗药性的个体保留了下来,并把抗药性遗传给了后代。农药对害虫的抗药性变异起了定向选择作用,抗药性变异经过遗传逐代积累,最后就形成了具有抗药性的新品种,农药对其就不起作用。

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来