商务星球版地理 七下 7.5极地地区 教案

文档属性

| 名称 | 商务星球版地理 七下 7.5极地地区 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-01-14 19:06:30 | ||

图片预览

文档简介

第七章 第五节《极地地区》

《地理》七年级下册(商务星球版)

【课标要求】

?在地图上找出某地区的位置、范围,读图说出该地区地理位置的特点。

?说出南、北极地区自然环境的特殊性,认识开展极地科学考察和保护极地环境的重要性。

【教学目标】

?通过阅读地图明确极地地区的位置、范围。

?运用数据、图片、文字资料说出极地地区自然环境的特殊性。

?举例说出极地地区的生物资源和矿产资源。

?指图说出我国在极地地区建立的科考站。

?知道极地地区科学考察的历史和现状,感受科学家追求科学真理、不惧艰难险阻的精神。

?说出极地地区的科学考察价值和环境保护的重要性。

【教学重点与难点】

1.教学重点

两极地区的位置、气候、自然环境、自然资源等。

2.教学难点

读图理解、区分两极地区的自然环境的差异。

【教学模式】

问题探究

【教学方法】

读图分析法、合作探究

【教具准备】

多媒体课件

【教学过程】

第一模块:情景导入

教师活动

学生活动

设计意图

情境导入:课前欣赏一组美丽的蝴蝶图片从而引出蝴蝶效应:一只南美洲热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后的美国德克萨斯州引起一场龙卷风,这就是蝴蝶效应。让学生思考这说明了什么?

然后教师展示各自然地理要素(位置、地形、气候、河湖、资源等)和人文地理要素(居民、经济、文化等),引导学生说出各要素之间是相互联系、相互影响的。

说明一个微小因素的变化,会导致整个系统的极大变化,世界万物是相互联系、相互影响的。

简要说出各地理要素之间的关系。

一个微小因素的变化,会导致整个系统的极大变化。

世界万物是相互联系、相互影响的。

创设情景,激发兴趣,导入新课。

第二模块:探究之门

教师活动

学生活动

设计意图

这节课我们通过两极地区来认识各地理要素之间的内在联系及其产生的影响。

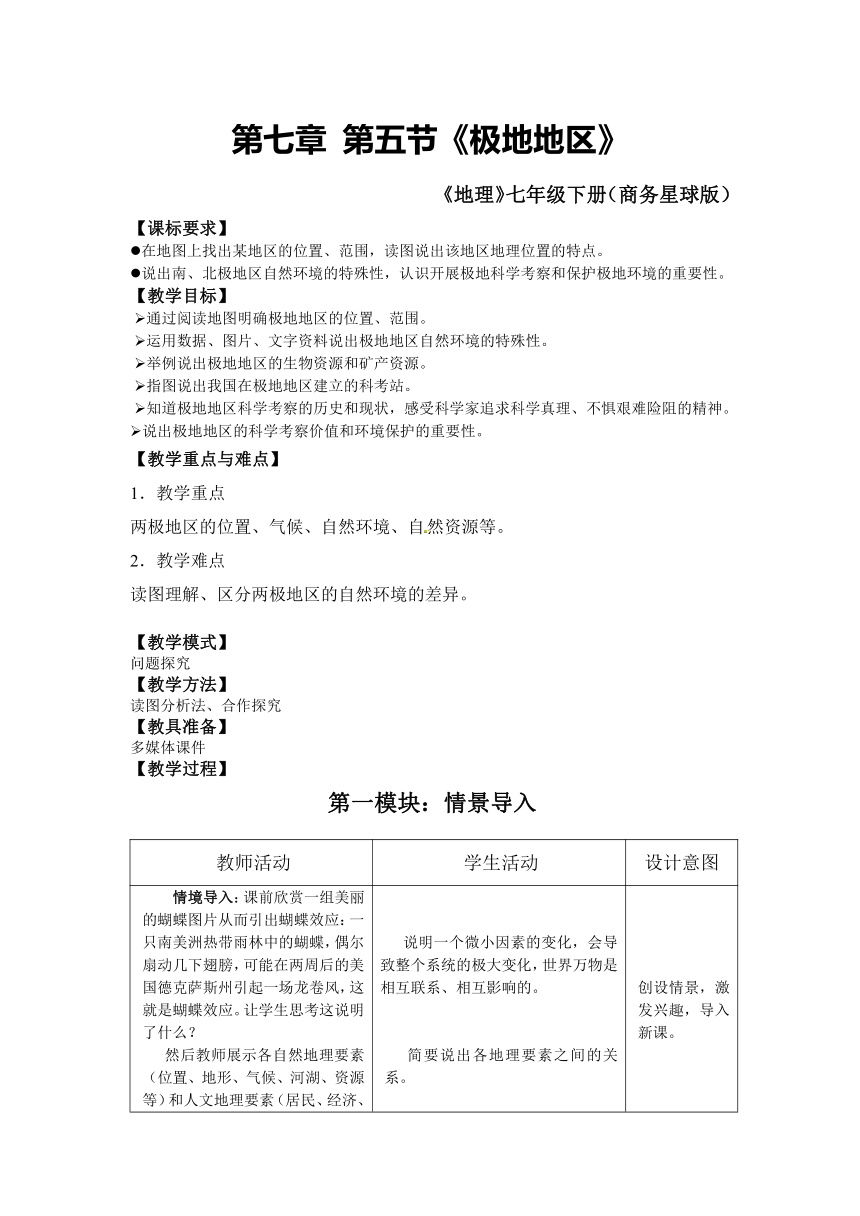

活动一:慧眼识图——学会阅读位置范围图

教师出示北极地区位置范围图(如下图),让学生看图说出找到了哪些关于地理位置的信息?并用自己的语言来描述北极的纬度位置和海陆位置。

学生通过北极圈这条特殊纬线,说出其纬度位置高,通过说出北极的主体是北冰洋及其被亚洲、欧洲、北美洲包围,来说明其海陆位置。

为探究各地理要素的内在联系,做好知识储备。

学习指导:如何描述一个地区的地理位置?

总结出通过特殊纬线来认识纬度位置,通过濒临的海洋和陆地认识海陆位置。

归纳出描述地理位置的方法,为自主学习南极地区打基础。

活动二:尝试分析——北极地区地理位置对环境的影响

引导学生从纬度位置推测北极地区独特的自然环境特点。

教师适时出示几幅北极地区冰山景观图片、北极地区的植物、动物和因纽特人的生活照片,引导学生探究那里的动植物和人类活动是怎样适应寒冷的自然环境的?

思考讨论后分析得出:纬度高→得到的太阳光热少→气候寒冷→冰天雪地

观察北极地区动植物及因纽特人图片,说出如何适应寒冷自然环境的。

引导学生尝试推理、探究分析各地理要素之间的内在联系。

明确人类活动与自然环境相互影响、相互制约的关系。

活动三:探究“金钥匙”——归纳获取学习区域地理的方法。

方法总结:

地理位置→气候→自然环境→

(纬度高)(寒冷)(冰天雪地)

地理要素之间是相互联系、相互影响的。

讨论归纳并说出各地理要素之间的相互影响关系。

分析各要素的内在联系,强调学习区域地理的方法,为以下学习作铺垫。

第三模块:学以致用

教师活动

学生活动

设计意图

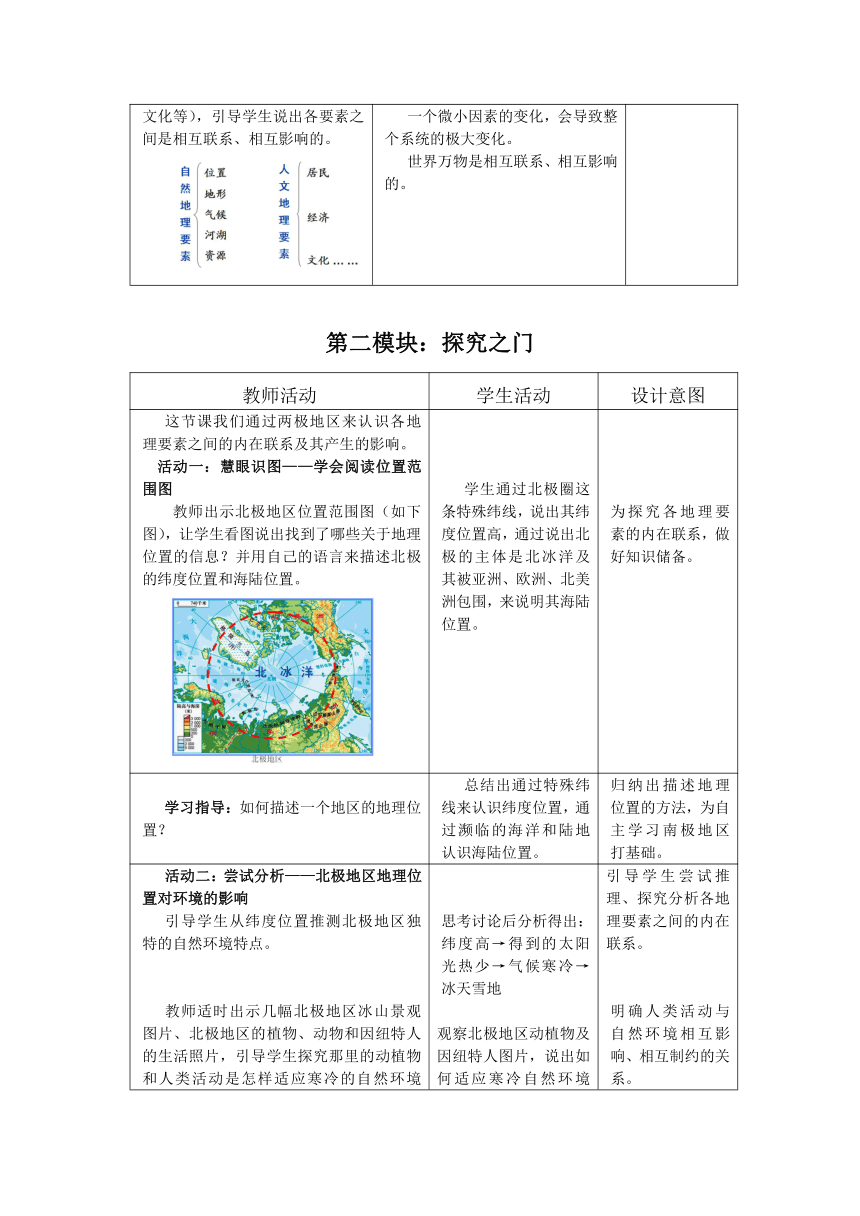

活动四:学以致用

读“南极地区的位置范围”图,学生小组合作完成探究南极地区的自然环境特点。

自主学习后小组内讨论后得出:

南极地区的地理位置特点:纬度高、陆地为主。

南极地区的环境特征:冰天雪地。

并分析理清位置、气候、环境之间的关系:地理位置→气候→自然环境

运用“金钥匙”自主探究纬度高与自然环境的关系,学以致用,发挥学生的主体作用。

活动五:归纳探究

南极地区比北极地区的环境更恶劣的原因主要有哪些,归纳探究结论。

老师出示南极洲、亚洲、非洲、欧洲等不同大洲海拔高度的比较图,得出南极洲海拔最高,从而导致气候寒冷,形成冰雪高原。

并引导学生分析南极地区比北极地区的环境更恶劣的原因还有冰面反射阳光,归纳探究结论。

比较分析后得出南极比北极环境更恶劣的原因:南极是陆地,海拔高,冰雪覆盖,冰雪反射阳光等。

培养学生根据各地理要素之间的相互影响关系,分析解决地理问题的能力。

活动六:方法应用

通过三幅景观图片及最低气温、平均降水量和风速的数据,让学生总结南极地区的气候特点。

引导学生说出南极动物是如何适应当地寒冷特点的。

通过图片及数据观察总结出南极气候特点:酷寒、干燥、烈风

读动物景观图,尝试分析南极地区动物的耐寒特点。

让学生对南极气候特点有直观的感受。

活动七:对比分析

南极地区和北极地区的特征有哪些相同点和不同点?

思考讨论絈得出结论

相同点:纬度高、气候寒冷、冰天雪地

不同点:海陆位置、代表动物、人类活动

能够从图片中提取信息,归纳总结。

第四模块:关注极地

教师活动

学生活动

设计意图

活动八:看图说话

老师出示图片,引导学生说出两极地区有哪些重要的价值?

观看图片分析得出:极地科考的价值:丰富的资源、是科学研究的天然实验室。两极地区特殊的自然环境,为科学家们进行气象、冰川、地质、海洋、生物等领域的科学研究提供了最广阔的天然实验室。

认识两极地区是科学考察的宝地。

活动九:关注科考

教师以图片方式展示,并在地图上标注了解我国在南极地区建立的四个科考站长城站、中山站、昆仑站、泰山站和在北极地区建立的黄河考察站。

视频播放我国建立泰山站时的视频资料,让学生解释出现各种困难的自然原因。

看景观图片,了解科学考察站的地理位置。

观看视频,说出南极酷寒、干燥、烈风的极端自然环境。

培养学生热爱科学、不畏艰险、勇于探索的精神,激发学生的爱国主义热情。

活动十:环保行动

以文字和图片展示的方式引导学生了解两极地区出现的环境问题以及一系列的环保措施。

图片展示捕杀鲸鱼、海豹等极地动物血腥场面。北极熊站在融化的冰川上面等南极上空臭氧层空洞等两极出现的环境问题。然后出示保护极地,世界在行动,中国在行动等材料,然后引导学生思考保护极地我们怎么办。

观看人类对两极地区造成的破坏,树立保护两极环境的愿望。然后说一说,我们中学生能为两极保护做些什么:如减少碳排放,节约用电等。

让学生认识到保护极地生态环境的重要性,增强学生的环保意识,认识人类可持续发展的重要性。

第五模块:收获平台

教师活动

学生活动

设计意图

引导学生总结本课所学:

我知道了……

我学会了……

我感受到了……

由学生谈收获,梳理全课的知识点、学习方法等。

反扣探究“金钥匙” ,总结全课。

第六模块:探究作业

教师活动

学生活动

设计意图

要求学生课下查找有关环境问题的资料,写一封呼吁人们保护极地环境的倡议书。

收集资料,写倡议书。

树立保护两极地区的环保意识,理解人地和谐发展。

【达标测试】

在距离地面20-50千米的高空存在着臭氧,臭氧能够吸收太阳光中的紫外线,臭氧减少或出现臭氧空洞会导致到达地面的紫外线增加,危害人体健康。结合右图完成1~2题。

1.据观测,地球上空臭氧空洞现象最为严重的地方出现在

A.青藏高原上空 B.北极附近上空

C.南极附近上空 D.北美大陆上空

2.造成臭氧空洞现象的主要原因是

A.气候异常变化

B.火山、地震频繁

C.煤炭、石油等燃烧释放的二氧化碳气体

D.冰箱、空调等制冷设备排放的氟利昂气体

3.南极地区是自然资源的大宝库,下列哪一项描述不符合南极地区的情况

A.它储存有大量的固体淡水资源 B.它的地下埋藏着丰富的矿产资源

C.它分布有大片的亚寒带针叶林 D.它的周围生活着许多珍贵的海洋生物

2014年2月8日,我国南极“泰山站”正式建成开站。“泰山站”是继长城站、中山站、昆仑站之后,中国在南极建立的第四个科考站。它们的坐标分别是:①长城站(62°S,59°W)、②中山站(69°S,76°E)、③昆仑站(80°S,77°E)。④泰山站(73°S,77°E)。据此完成4~5题。

4.四个科学考察站中,纬度最高的是

A.① B.② C.③ D.④

5.四个科学考察站中,不可能出现极昼极夜现象的是

A.① B.② C.③ D.④

【教学反思】

极地地区这一节内容较为丰富,第一节课主讲自然环境,适时渗透两极的科考价值及生态保护,由于内容较多,这节课内容略有些紧张,下节课多留一些时间复习本课内容,并多进行训练。由于学生对极地地区很陌生,也很感兴趣,所以本课补充了极地地区很多图片和视频材料,并适时引领树立探究极地地区奥秘的远大理想。并补充了我国在南极地区最新建成的泰山站信息,让学生学到生活中常用的地理,感到地理就在身边。

此外,本课还特别注重了各种地理要素之间的联系,让学生树立自然环境是一个整体的意识,培养学生分析探究问题的能力,让学生学会学习地理的方法。因这极地地区也是认识地区中的最后一个,因此更多地放手让学生自主合作探究展示交流,教师仅适时点拨,还学生为课堂的主人。

《地理》七年级下册(商务星球版)

【课标要求】

?在地图上找出某地区的位置、范围,读图说出该地区地理位置的特点。

?说出南、北极地区自然环境的特殊性,认识开展极地科学考察和保护极地环境的重要性。

【教学目标】

?通过阅读地图明确极地地区的位置、范围。

?运用数据、图片、文字资料说出极地地区自然环境的特殊性。

?举例说出极地地区的生物资源和矿产资源。

?指图说出我国在极地地区建立的科考站。

?知道极地地区科学考察的历史和现状,感受科学家追求科学真理、不惧艰难险阻的精神。

?说出极地地区的科学考察价值和环境保护的重要性。

【教学重点与难点】

1.教学重点

两极地区的位置、气候、自然环境、自然资源等。

2.教学难点

读图理解、区分两极地区的自然环境的差异。

【教学模式】

问题探究

【教学方法】

读图分析法、合作探究

【教具准备】

多媒体课件

【教学过程】

第一模块:情景导入

教师活动

学生活动

设计意图

情境导入:课前欣赏一组美丽的蝴蝶图片从而引出蝴蝶效应:一只南美洲热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后的美国德克萨斯州引起一场龙卷风,这就是蝴蝶效应。让学生思考这说明了什么?

然后教师展示各自然地理要素(位置、地形、气候、河湖、资源等)和人文地理要素(居民、经济、文化等),引导学生说出各要素之间是相互联系、相互影响的。

说明一个微小因素的变化,会导致整个系统的极大变化,世界万物是相互联系、相互影响的。

简要说出各地理要素之间的关系。

一个微小因素的变化,会导致整个系统的极大变化。

世界万物是相互联系、相互影响的。

创设情景,激发兴趣,导入新课。

第二模块:探究之门

教师活动

学生活动

设计意图

这节课我们通过两极地区来认识各地理要素之间的内在联系及其产生的影响。

活动一:慧眼识图——学会阅读位置范围图

教师出示北极地区位置范围图(如下图),让学生看图说出找到了哪些关于地理位置的信息?并用自己的语言来描述北极的纬度位置和海陆位置。

学生通过北极圈这条特殊纬线,说出其纬度位置高,通过说出北极的主体是北冰洋及其被亚洲、欧洲、北美洲包围,来说明其海陆位置。

为探究各地理要素的内在联系,做好知识储备。

学习指导:如何描述一个地区的地理位置?

总结出通过特殊纬线来认识纬度位置,通过濒临的海洋和陆地认识海陆位置。

归纳出描述地理位置的方法,为自主学习南极地区打基础。

活动二:尝试分析——北极地区地理位置对环境的影响

引导学生从纬度位置推测北极地区独特的自然环境特点。

教师适时出示几幅北极地区冰山景观图片、北极地区的植物、动物和因纽特人的生活照片,引导学生探究那里的动植物和人类活动是怎样适应寒冷的自然环境的?

思考讨论后分析得出:纬度高→得到的太阳光热少→气候寒冷→冰天雪地

观察北极地区动植物及因纽特人图片,说出如何适应寒冷自然环境的。

引导学生尝试推理、探究分析各地理要素之间的内在联系。

明确人类活动与自然环境相互影响、相互制约的关系。

活动三:探究“金钥匙”——归纳获取学习区域地理的方法。

方法总结:

地理位置→气候→自然环境→

(纬度高)(寒冷)(冰天雪地)

地理要素之间是相互联系、相互影响的。

讨论归纳并说出各地理要素之间的相互影响关系。

分析各要素的内在联系,强调学习区域地理的方法,为以下学习作铺垫。

第三模块:学以致用

教师活动

学生活动

设计意图

活动四:学以致用

读“南极地区的位置范围”图,学生小组合作完成探究南极地区的自然环境特点。

自主学习后小组内讨论后得出:

南极地区的地理位置特点:纬度高、陆地为主。

南极地区的环境特征:冰天雪地。

并分析理清位置、气候、环境之间的关系:地理位置→气候→自然环境

运用“金钥匙”自主探究纬度高与自然环境的关系,学以致用,发挥学生的主体作用。

活动五:归纳探究

南极地区比北极地区的环境更恶劣的原因主要有哪些,归纳探究结论。

老师出示南极洲、亚洲、非洲、欧洲等不同大洲海拔高度的比较图,得出南极洲海拔最高,从而导致气候寒冷,形成冰雪高原。

并引导学生分析南极地区比北极地区的环境更恶劣的原因还有冰面反射阳光,归纳探究结论。

比较分析后得出南极比北极环境更恶劣的原因:南极是陆地,海拔高,冰雪覆盖,冰雪反射阳光等。

培养学生根据各地理要素之间的相互影响关系,分析解决地理问题的能力。

活动六:方法应用

通过三幅景观图片及最低气温、平均降水量和风速的数据,让学生总结南极地区的气候特点。

引导学生说出南极动物是如何适应当地寒冷特点的。

通过图片及数据观察总结出南极气候特点:酷寒、干燥、烈风

读动物景观图,尝试分析南极地区动物的耐寒特点。

让学生对南极气候特点有直观的感受。

活动七:对比分析

南极地区和北极地区的特征有哪些相同点和不同点?

思考讨论絈得出结论

相同点:纬度高、气候寒冷、冰天雪地

不同点:海陆位置、代表动物、人类活动

能够从图片中提取信息,归纳总结。

第四模块:关注极地

教师活动

学生活动

设计意图

活动八:看图说话

老师出示图片,引导学生说出两极地区有哪些重要的价值?

观看图片分析得出:极地科考的价值:丰富的资源、是科学研究的天然实验室。两极地区特殊的自然环境,为科学家们进行气象、冰川、地质、海洋、生物等领域的科学研究提供了最广阔的天然实验室。

认识两极地区是科学考察的宝地。

活动九:关注科考

教师以图片方式展示,并在地图上标注了解我国在南极地区建立的四个科考站长城站、中山站、昆仑站、泰山站和在北极地区建立的黄河考察站。

视频播放我国建立泰山站时的视频资料,让学生解释出现各种困难的自然原因。

看景观图片,了解科学考察站的地理位置。

观看视频,说出南极酷寒、干燥、烈风的极端自然环境。

培养学生热爱科学、不畏艰险、勇于探索的精神,激发学生的爱国主义热情。

活动十:环保行动

以文字和图片展示的方式引导学生了解两极地区出现的环境问题以及一系列的环保措施。

图片展示捕杀鲸鱼、海豹等极地动物血腥场面。北极熊站在融化的冰川上面等南极上空臭氧层空洞等两极出现的环境问题。然后出示保护极地,世界在行动,中国在行动等材料,然后引导学生思考保护极地我们怎么办。

观看人类对两极地区造成的破坏,树立保护两极环境的愿望。然后说一说,我们中学生能为两极保护做些什么:如减少碳排放,节约用电等。

让学生认识到保护极地生态环境的重要性,增强学生的环保意识,认识人类可持续发展的重要性。

第五模块:收获平台

教师活动

学生活动

设计意图

引导学生总结本课所学:

我知道了……

我学会了……

我感受到了……

由学生谈收获,梳理全课的知识点、学习方法等。

反扣探究“金钥匙” ,总结全课。

第六模块:探究作业

教师活动

学生活动

设计意图

要求学生课下查找有关环境问题的资料,写一封呼吁人们保护极地环境的倡议书。

收集资料,写倡议书。

树立保护两极地区的环保意识,理解人地和谐发展。

【达标测试】

在距离地面20-50千米的高空存在着臭氧,臭氧能够吸收太阳光中的紫外线,臭氧减少或出现臭氧空洞会导致到达地面的紫外线增加,危害人体健康。结合右图完成1~2题。

1.据观测,地球上空臭氧空洞现象最为严重的地方出现在

A.青藏高原上空 B.北极附近上空

C.南极附近上空 D.北美大陆上空

2.造成臭氧空洞现象的主要原因是

A.气候异常变化

B.火山、地震频繁

C.煤炭、石油等燃烧释放的二氧化碳气体

D.冰箱、空调等制冷设备排放的氟利昂气体

3.南极地区是自然资源的大宝库,下列哪一项描述不符合南极地区的情况

A.它储存有大量的固体淡水资源 B.它的地下埋藏着丰富的矿产资源

C.它分布有大片的亚寒带针叶林 D.它的周围生活着许多珍贵的海洋生物

2014年2月8日,我国南极“泰山站”正式建成开站。“泰山站”是继长城站、中山站、昆仑站之后,中国在南极建立的第四个科考站。它们的坐标分别是:①长城站(62°S,59°W)、②中山站(69°S,76°E)、③昆仑站(80°S,77°E)。④泰山站(73°S,77°E)。据此完成4~5题。

4.四个科学考察站中,纬度最高的是

A.① B.② C.③ D.④

5.四个科学考察站中,不可能出现极昼极夜现象的是

A.① B.② C.③ D.④

【教学反思】

极地地区这一节内容较为丰富,第一节课主讲自然环境,适时渗透两极的科考价值及生态保护,由于内容较多,这节课内容略有些紧张,下节课多留一些时间复习本课内容,并多进行训练。由于学生对极地地区很陌生,也很感兴趣,所以本课补充了极地地区很多图片和视频材料,并适时引领树立探究极地地区奥秘的远大理想。并补充了我国在南极地区最新建成的泰山站信息,让学生学到生活中常用的地理,感到地理就在身边。

此外,本课还特别注重了各种地理要素之间的联系,让学生树立自然环境是一个整体的意识,培养学生分析探究问题的能力,让学生学会学习地理的方法。因这极地地区也是认识地区中的最后一个,因此更多地放手让学生自主合作探究展示交流,教师仅适时点拨,还学生为课堂的主人。