人教版必修三第7单元第21课 现代中国教育的发展(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三第7单元第21课 现代中国教育的发展(共52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-01-16 11:06:31 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第21课 现代中国的教育

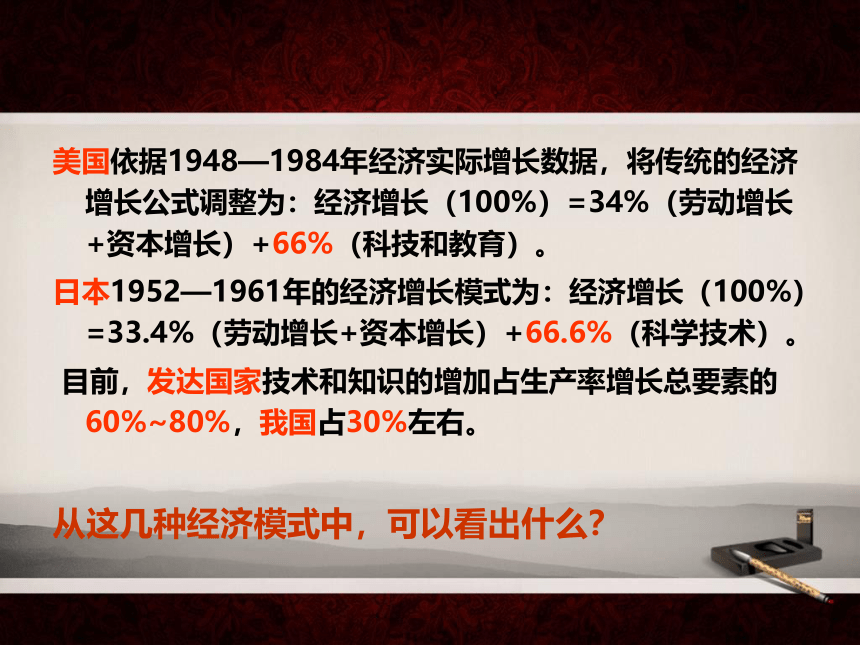

美国依据1948—1984年经济实际增长数据,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952—1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

从这几种经济模式中,可以看出什么?

1.我们国家,国力强弱、经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的……如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史责任。

2.教育是一个民族最根本的事业。

——邓小平

从这段话可以看出什么?

*

*

教育发展的三个阶段

一. 初成体系

二. 曲折发展

三. 成就辉煌

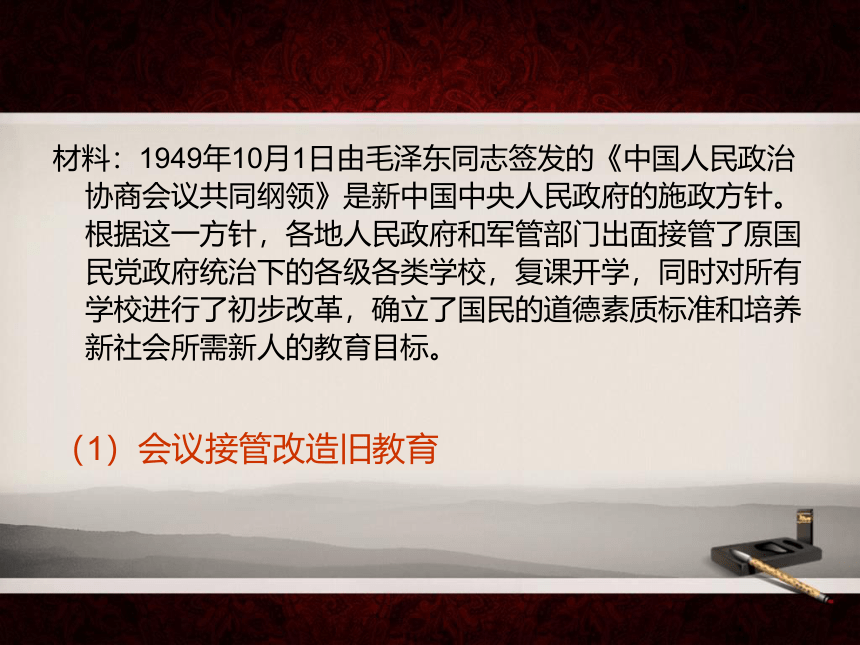

材料:1949年10月1日由毛泽东同志签发的《中国人民政治协商会议共同纲领》是新中国中央人民政府的施政方针。根据这一方针,各地人民政府和军管部门出面接管了原国民党政府统治下的各级各类学校,复课开学,同时对所有学校进行了初步改革,确立了国民的道德素质标准和培养新社会所需新人的教育目标。

(1)会议接管改造旧教育

如何回到人民的手中?

材料:根据1950年政务院的有关规定,接收外国津贴的高等学校改为公办和中国人自办且由政府补贴的私立院校。同时接收了外资津贴的中小学,初步完成了从半殖民地、半封建的教育向新民主主义教育的转变,使教育事业真正回到人民的手中。

(2)教育面向工农,面向国家建设

材料:建国以后,党和国家十分重视教育工作,把发展人民教育事业作为重要的任务和工作。1949年底,第一次全国教育工作会议召开,会议确立教育要为国家建设服务,学校要向广大工农开门,大力提高人民的文化水平。1954年9月全国人大一届一次会议通过的《中华人民共和国宪法》规定了中华人民共和国公民有受教育的权利。各级各类教育得到了迅速的发展,为广大人民群众创造了各种受教育机会。

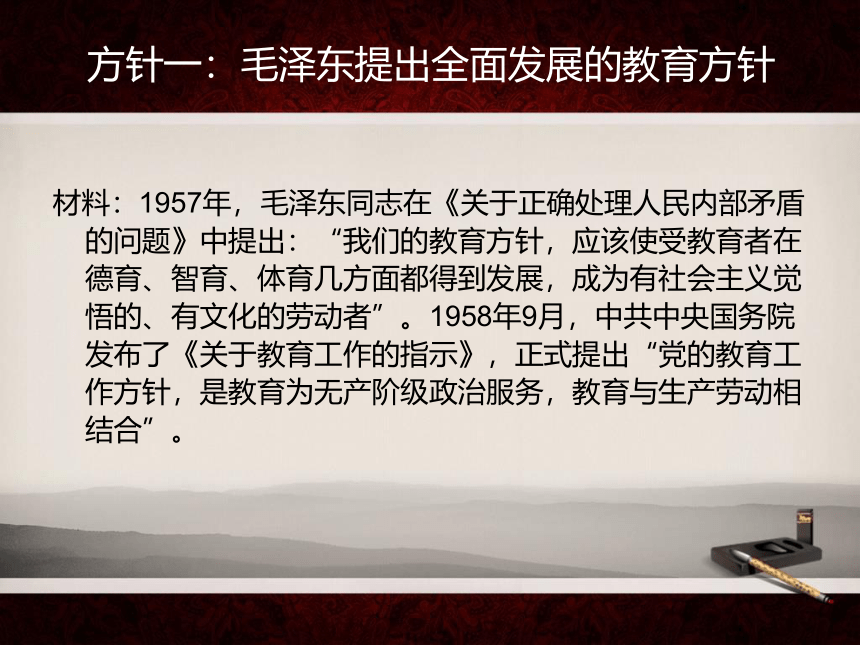

方针一:毛泽东提出全面发展的教育方针

材料:1957年,毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的、有文化的劳动者”。1958年9月,中共中央国务院发布了《关于教育工作的指示》,正式提出“党的教育工作方针,是教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合”。

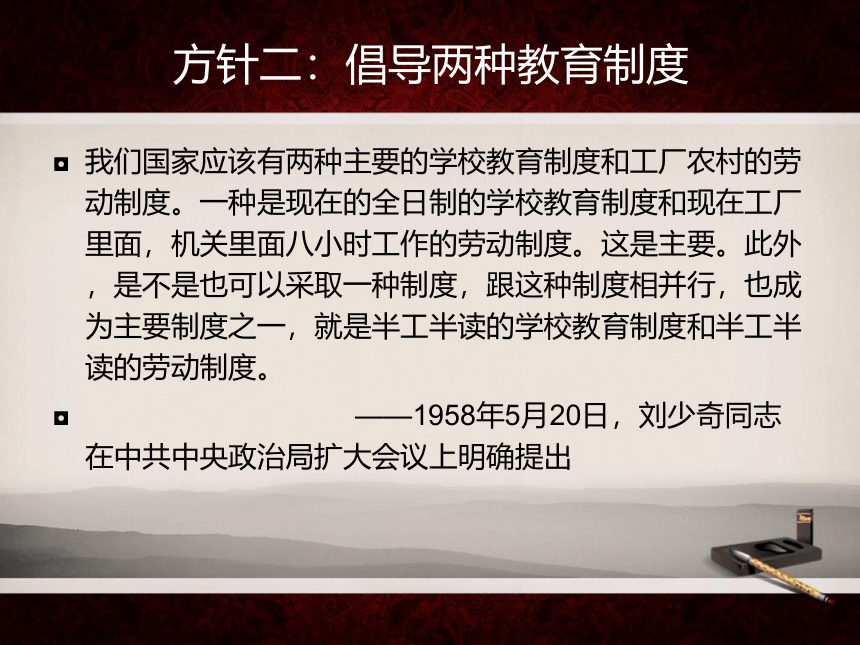

方针二:倡导两种教育制度

我们国家应该有两种主要的学校教育制度和工厂农村的劳动制度。一种是现在的全日制的学校教育制度和现在工厂里面,机关里面八小时工作的劳动制度。这是主要。此外,是不是也可以采取一种制度,跟这种制度相并行,也成为主要制度之一,就是半工半读的学校教育制度和半工半读的劳动制度。

——1958年5月20日,刘少奇同志 在中共中央政治局扩大会议上明确提出

初成规模

(1)表现:①大力发展全日制学校教育;

②建立半工半读学校教育制度;

③初步建立起较完整的国民教育体系:学前教育、大中小学教育及 成人教育初具规模,全日制教育、业余教育和半工半读教育共同发展。

(2)意义:培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才,奠定了共和国教育持续发展的坚实基础,为我国国民经济的发展和社会的全面进步提供了有力的人才支持。

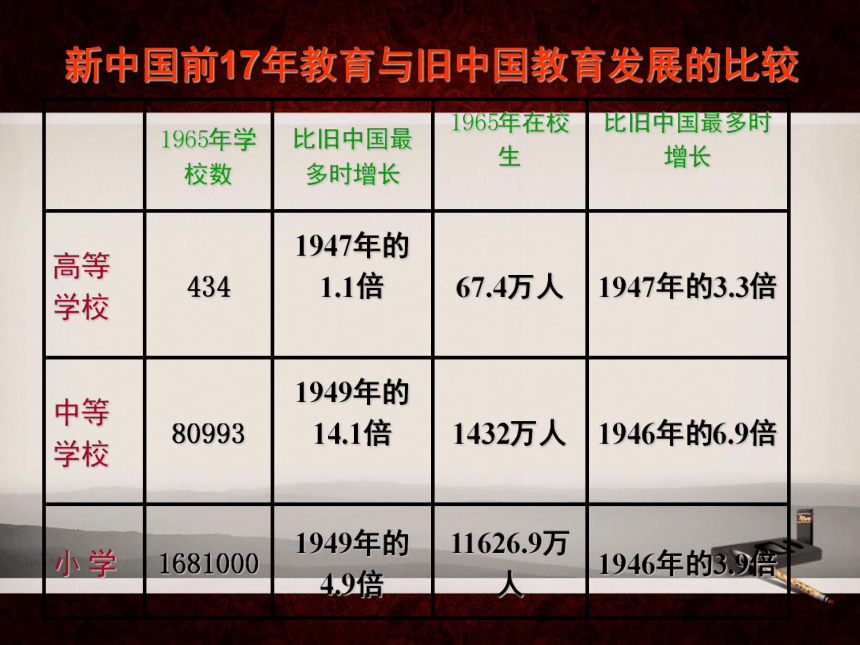

新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较

? 1965年学校数 比旧中国最多时增长 1965年在校生

比旧中国最多时增长

高等学校 434 1947年的1.1倍

67.4万人 1947年的3.3倍

中等学校 80993 1949年的14.1倍

1432万人 1946年的6.9倍

小 学 1681000 1949年的4.9倍 11626.9万人 1946年的3.9倍

成就:

1逐步形成比较完整的国民教育体系

2.各级各类学校规模扩大

3.在校生人数增长较快

4.中等教育发展最快,为国家培养了大批素质较高的人才。

原因:全面发展教育方针的确立和实行

取得什么成就?原因是什么?

知识小结

1.拉开序幕:1949年第一次全国教育工作

(1)会议接管改造旧教育

(2)教育面向工农,面向国家建设

2.制定方针

(1)毛泽东提出全面发展的教育方针(德智体的全面发展)

(2)倡导两种教育制度(全日制学习和半工半读)

3.初成规模

(1)形成体系

国民教育范围:学前教育,大中小学教育,成人教育。

教育模式:全日制,半工半读,业余教育

(2)培养了一大批社会主义人才

(3)推动了社会主义建设

全国第二、三四五次人口普查的文盲人数

文革期间,文盲人数没有减少,说明在此期间教育处于停滞状态。

原因:左倾错误进一步发展的原因

表现一:学校停课,教育战线一篇混乱。

“北大”

红卫兵

批判校

长陆平

等“反动学术权威”

持续十年的“文化大革命”对高等教育造成严重破坏。

图为文革中清华校门被砸。

表现二:高考制度被废除

70年代招收不需要文化课考试的“工农兵学员”。

表现三:招收工农兵学员

欢送工农兵学员上大学

材料一: 高等学校由1965年的434所减为1971年的328所, 减少106所。其中原有政法院校6所被全部撤销,原有财经院校18所被撤销16所。

材料二:文化大革命”的十年间,估计为国家少培养了10 万名研究生、 100多万名合格的大学生、专科毕业生和 200 多万名中等专业学校毕业生。

影响一:破坏中国的教育事业,导致人才缺乏。

图片之我看

影响二:民族文化素质下降

材料1 :据统计,十年间中国至少少培养了200万中专毕业生和100万大学毕业生。据估算,十年中的中国国民经济损失约5000亿元。

材料2 :二战后,日本教育开始实行9年免费义务教育制度。 1957年获理工农医专业博士学位的占博士总数的88%。 1965-1970年培养出19万工科中级技术人员。

——刘天纯《日本改革史纲》

材料3 :二战后日本国内生产总值的增长

(单位:亿美元)

年份 1952 1963 1970 1976

产值 173 682 1969 5544

——《国外经济统计资料(1949-1976)》

影响三:拉大了与发达国家之间的差距

知识小结

1. 原因:左倾错误的进一步发展。

2.过程 :(1) 文革开始后,学校停课,教育战线一片混乱。

(2)1966年废除高考制度,70年初,招收工农学兵

3. 影响 :(1) 破坏了中国的教育事业,导致人才缺乏。

(2) 民族文化素质下降。

(3) 拉大了与发达国家之间的差距。

三、教育的复兴

(一)文革后教育的蓬勃发展

(二)迎接挑战

(一)文革后教育的蓬勃发展

1、拨乱反正,全面整顿,迎来教育的春天。

2、确立教育优先发展地位,提出“科教兴国”战略。

3、坚持“三个面向” ,深化教育改革

1、拨乱反正,全面整顿,迎来教育的春天

(1)“肯定”新中国前17年的教育工作;

(2)“整顿”教育秩序;“恢复” 中断十年之久的高考制度。

(3)“编写”新教材;“倡导” 尊师重教。

1977年8月4日,在人民大会堂,邓小平亲自主持召开了 有33

位来自全国各地的著名科学家、教授以及科学和教育部门负责

人参加的科学和教育工作座谈会。在这次会议上,复出不久的邓小平果断决策——恢复中断10年之久的全国统一高考制度。

1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度恢复后的第一次考试。

邓小平教育理论全面阐明了教育与经济发展和社会全面进步

之间的辩证关系,确立了教育在社会主义现代化建设中的优

先发展战略地位,提出科教兴国战略。明确了面向21世纪中

国教育改革和发展的战略方向。

2、确立教育优先发展地位,提出“科教兴国”战略。

1977年,邓小平在科学和教育工作座谈会上提出:“我们国

家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和

教育着手”,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成

为一句空话”,明确把科教发展作为发展经济、建设代化强国

的先导,摆在我国发展战略的首位。

1978年,在全国科学大会和全国教育工作会议上,邓小平

同志深刻地论述了经济快速发展离不开科技进步、而科技进

步又依赖于教育的关系,从战略的高度强调大力发展科技和

教育的重要意义。

1982年,邓小平同志在论述20年内中国发展战略的

重点时强调:“搞好教育和科学工作,我看这是关键。

没有人才不行,没有知识不行”。

1995年5月6日颁布的《中共中央国务院关于加速

科学技术进步的决定》,首次提出在全国实施

科教兴国的战略。

1996年,八届全国人大四次会议正式提出了国民经

济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标,“科

教兴国”成为我们的基本国策。

江泽民在北京师范大学建校100周年庆祝大会上强调:“实施科教兴国战略,大力推进教育创新”(2002年9月8日)

李岚清作关于实施“科教兴国”战略工作情况的报告(2000年8月)

3、坚持“三个面向” ,深化教育改革 。

?1983年9月,邓小平为北京景山学校的题词;

?1985年5月27日《中共中央关于教育体制改革的决定》再一次提到,教育必须面向现代化,面向世界,面向未来。

邓小平“三个面向”题词

我国教育所面临的问题

材料三

材料四:

据《2001年世界发展指标》数据,在每百万人中

从事研究与开发的科学家和工程师人数,美国

1993年为 1993年为3676人,日本1994年为 年为

4909人, 韩国1994年为 年为2193人 而我国在

1995年为 韩国1994年为2193人,而我国在1995

年为 454人, 仅为美国、日本的1/8~1/10,不到韩

国的1/4,高端科技人才与发达国家、新兴工业

化国家差距十分明显。

教育面临的问题

1、基础教育普及率低,人均受教育的年限低于主要的发达国家,而文盲人数还远远高于发达国家

2、人口受高等教育的比率远低于发达国家,科学家和工程师等高素质人才与发达国家和新兴工业国家差距十分明显

3、东西部地区和城乡人均受教育的差距大,西部和农村教育相对较弱

(二)迎接挑战

1、基础教育放在更加重要的战略地位。

2、对中等教育,实行普通教育与职业教育并举。

3、推动高等教育持续发展。 实施“211工程”

4、推动教育改革,推行多种教育模式;“希望工程”。

5、加大对西部地区教育发展的力度。

1、基础教育放在更加重要的战略地位。

?大力普及九年义务教育,制定了《义务教育法》.

? 1986年4月12日《中华人民共和国义务教育法》由第六届全国人民代表大会第四次会议通过,1986年7月1日起施行。

?2006年9月1日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订通过了新《中华人民共和国义务教育法》,自2006年9月1日起施行。

义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年

必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事

业。实施义务教育,不收学费、杂费。

——新《中国人民共和国义务教育法》第二条

基础性

免费性

强制性

公共性

2014年10月31日四川省宜宾县育才中学:接受《义务教育法》执法检查组检查

2、对中等教育,实行普通教育与职业教育并举。

3、推动高等教育持续发展。 实施“211工程”

高等教育发展情况

4、推动教育改革。主要是推行多种教育模式,特别

是扩大教育投资方式,实行政府办学为主,鼓励民

间办学,还启动了“希望工程” 。

5、加大对西部地区教育发展的力度,国家为西部一

批高校建设出资,还在西部近200个县建立职业教

育中心,并且还增加少数民族地区教育经费。

《希望工程宣传画》中的“大眼睛”女孩苏明娟在安徽大学就读2005年大学毕业,走上了工作岗位。

希望工程宣传画

点燃西部教育的星星之火

1、全面整顿

文革后教育的蓬勃发展 2、科教兴国

3、 “三个面向”

1、普及九年义务教育

教育的复兴 2、对中等教育,实行普通教育与

职业教育并举

迎接挑战 3、 “211工程”

4、“希望工程”

5、 加大对西部地区教育发展的力度

巩固练习

改革开放以来,教育蓬勃发展,主要表现为 ①“两种教育制度”和“两种劳动制度”的提出②“七

二一工人大学”的创办③实行九年义务教育④完善

教育立法⑤邓小平提出教育的“三个面向”

A.①②③ B.③④⑤ C.①③④ D.①②⑤

第21课 现代中国的教育

美国依据1948—1984年经济实际增长数据,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952—1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

从这几种经济模式中,可以看出什么?

1.我们国家,国力强弱、经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的……如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史责任。

2.教育是一个民族最根本的事业。

——邓小平

从这段话可以看出什么?

*

*

教育发展的三个阶段

一. 初成体系

二. 曲折发展

三. 成就辉煌

材料:1949年10月1日由毛泽东同志签发的《中国人民政治协商会议共同纲领》是新中国中央人民政府的施政方针。根据这一方针,各地人民政府和军管部门出面接管了原国民党政府统治下的各级各类学校,复课开学,同时对所有学校进行了初步改革,确立了国民的道德素质标准和培养新社会所需新人的教育目标。

(1)会议接管改造旧教育

如何回到人民的手中?

材料:根据1950年政务院的有关规定,接收外国津贴的高等学校改为公办和中国人自办且由政府补贴的私立院校。同时接收了外资津贴的中小学,初步完成了从半殖民地、半封建的教育向新民主主义教育的转变,使教育事业真正回到人民的手中。

(2)教育面向工农,面向国家建设

材料:建国以后,党和国家十分重视教育工作,把发展人民教育事业作为重要的任务和工作。1949年底,第一次全国教育工作会议召开,会议确立教育要为国家建设服务,学校要向广大工农开门,大力提高人民的文化水平。1954年9月全国人大一届一次会议通过的《中华人民共和国宪法》规定了中华人民共和国公民有受教育的权利。各级各类教育得到了迅速的发展,为广大人民群众创造了各种受教育机会。

方针一:毛泽东提出全面发展的教育方针

材料:1957年,毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的、有文化的劳动者”。1958年9月,中共中央国务院发布了《关于教育工作的指示》,正式提出“党的教育工作方针,是教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合”。

方针二:倡导两种教育制度

我们国家应该有两种主要的学校教育制度和工厂农村的劳动制度。一种是现在的全日制的学校教育制度和现在工厂里面,机关里面八小时工作的劳动制度。这是主要。此外,是不是也可以采取一种制度,跟这种制度相并行,也成为主要制度之一,就是半工半读的学校教育制度和半工半读的劳动制度。

——1958年5月20日,刘少奇同志 在中共中央政治局扩大会议上明确提出

初成规模

(1)表现:①大力发展全日制学校教育;

②建立半工半读学校教育制度;

③初步建立起较完整的国民教育体系:学前教育、大中小学教育及 成人教育初具规模,全日制教育、业余教育和半工半读教育共同发展。

(2)意义:培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才,奠定了共和国教育持续发展的坚实基础,为我国国民经济的发展和社会的全面进步提供了有力的人才支持。

新中国前17年教育与旧中国教育发展的比较

? 1965年学校数 比旧中国最多时增长 1965年在校生

比旧中国最多时增长

高等学校 434 1947年的1.1倍

67.4万人 1947年的3.3倍

中等学校 80993 1949年的14.1倍

1432万人 1946年的6.9倍

小 学 1681000 1949年的4.9倍 11626.9万人 1946年的3.9倍

成就:

1逐步形成比较完整的国民教育体系

2.各级各类学校规模扩大

3.在校生人数增长较快

4.中等教育发展最快,为国家培养了大批素质较高的人才。

原因:全面发展教育方针的确立和实行

取得什么成就?原因是什么?

知识小结

1.拉开序幕:1949年第一次全国教育工作

(1)会议接管改造旧教育

(2)教育面向工农,面向国家建设

2.制定方针

(1)毛泽东提出全面发展的教育方针(德智体的全面发展)

(2)倡导两种教育制度(全日制学习和半工半读)

3.初成规模

(1)形成体系

国民教育范围:学前教育,大中小学教育,成人教育。

教育模式:全日制,半工半读,业余教育

(2)培养了一大批社会主义人才

(3)推动了社会主义建设

全国第二、三四五次人口普查的文盲人数

文革期间,文盲人数没有减少,说明在此期间教育处于停滞状态。

原因:左倾错误进一步发展的原因

表现一:学校停课,教育战线一篇混乱。

“北大”

红卫兵

批判校

长陆平

等“反动学术权威”

持续十年的“文化大革命”对高等教育造成严重破坏。

图为文革中清华校门被砸。

表现二:高考制度被废除

70年代招收不需要文化课考试的“工农兵学员”。

表现三:招收工农兵学员

欢送工农兵学员上大学

材料一: 高等学校由1965年的434所减为1971年的328所, 减少106所。其中原有政法院校6所被全部撤销,原有财经院校18所被撤销16所。

材料二:文化大革命”的十年间,估计为国家少培养了10 万名研究生、 100多万名合格的大学生、专科毕业生和 200 多万名中等专业学校毕业生。

影响一:破坏中国的教育事业,导致人才缺乏。

图片之我看

影响二:民族文化素质下降

材料1 :据统计,十年间中国至少少培养了200万中专毕业生和100万大学毕业生。据估算,十年中的中国国民经济损失约5000亿元。

材料2 :二战后,日本教育开始实行9年免费义务教育制度。 1957年获理工农医专业博士学位的占博士总数的88%。 1965-1970年培养出19万工科中级技术人员。

——刘天纯《日本改革史纲》

材料3 :二战后日本国内生产总值的增长

(单位:亿美元)

年份 1952 1963 1970 1976

产值 173 682 1969 5544

——《国外经济统计资料(1949-1976)》

影响三:拉大了与发达国家之间的差距

知识小结

1. 原因:左倾错误的进一步发展。

2.过程 :(1) 文革开始后,学校停课,教育战线一片混乱。

(2)1966年废除高考制度,70年初,招收工农学兵

3. 影响 :(1) 破坏了中国的教育事业,导致人才缺乏。

(2) 民族文化素质下降。

(3) 拉大了与发达国家之间的差距。

三、教育的复兴

(一)文革后教育的蓬勃发展

(二)迎接挑战

(一)文革后教育的蓬勃发展

1、拨乱反正,全面整顿,迎来教育的春天。

2、确立教育优先发展地位,提出“科教兴国”战略。

3、坚持“三个面向” ,深化教育改革

1、拨乱反正,全面整顿,迎来教育的春天

(1)“肯定”新中国前17年的教育工作;

(2)“整顿”教育秩序;“恢复” 中断十年之久的高考制度。

(3)“编写”新教材;“倡导” 尊师重教。

1977年8月4日,在人民大会堂,邓小平亲自主持召开了 有33

位来自全国各地的著名科学家、教授以及科学和教育部门负责

人参加的科学和教育工作座谈会。在这次会议上,复出不久的邓小平果断决策——恢复中断10年之久的全国统一高考制度。

1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度恢复后的第一次考试。

邓小平教育理论全面阐明了教育与经济发展和社会全面进步

之间的辩证关系,确立了教育在社会主义现代化建设中的优

先发展战略地位,提出科教兴国战略。明确了面向21世纪中

国教育改革和发展的战略方向。

2、确立教育优先发展地位,提出“科教兴国”战略。

1977年,邓小平在科学和教育工作座谈会上提出:“我们国

家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和

教育着手”,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成

为一句空话”,明确把科教发展作为发展经济、建设代化强国

的先导,摆在我国发展战略的首位。

1978年,在全国科学大会和全国教育工作会议上,邓小平

同志深刻地论述了经济快速发展离不开科技进步、而科技进

步又依赖于教育的关系,从战略的高度强调大力发展科技和

教育的重要意义。

1982年,邓小平同志在论述20年内中国发展战略的

重点时强调:“搞好教育和科学工作,我看这是关键。

没有人才不行,没有知识不行”。

1995年5月6日颁布的《中共中央国务院关于加速

科学技术进步的决定》,首次提出在全国实施

科教兴国的战略。

1996年,八届全国人大四次会议正式提出了国民经

济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标,“科

教兴国”成为我们的基本国策。

江泽民在北京师范大学建校100周年庆祝大会上强调:“实施科教兴国战略,大力推进教育创新”(2002年9月8日)

李岚清作关于实施“科教兴国”战略工作情况的报告(2000年8月)

3、坚持“三个面向” ,深化教育改革 。

?1983年9月,邓小平为北京景山学校的题词;

?1985年5月27日《中共中央关于教育体制改革的决定》再一次提到,教育必须面向现代化,面向世界,面向未来。

邓小平“三个面向”题词

我国教育所面临的问题

材料三

材料四:

据《2001年世界发展指标》数据,在每百万人中

从事研究与开发的科学家和工程师人数,美国

1993年为 1993年为3676人,日本1994年为 年为

4909人, 韩国1994年为 年为2193人 而我国在

1995年为 韩国1994年为2193人,而我国在1995

年为 454人, 仅为美国、日本的1/8~1/10,不到韩

国的1/4,高端科技人才与发达国家、新兴工业

化国家差距十分明显。

教育面临的问题

1、基础教育普及率低,人均受教育的年限低于主要的发达国家,而文盲人数还远远高于发达国家

2、人口受高等教育的比率远低于发达国家,科学家和工程师等高素质人才与发达国家和新兴工业国家差距十分明显

3、东西部地区和城乡人均受教育的差距大,西部和农村教育相对较弱

(二)迎接挑战

1、基础教育放在更加重要的战略地位。

2、对中等教育,实行普通教育与职业教育并举。

3、推动高等教育持续发展。 实施“211工程”

4、推动教育改革,推行多种教育模式;“希望工程”。

5、加大对西部地区教育发展的力度。

1、基础教育放在更加重要的战略地位。

?大力普及九年义务教育,制定了《义务教育法》.

? 1986年4月12日《中华人民共和国义务教育法》由第六届全国人民代表大会第四次会议通过,1986年7月1日起施行。

?2006年9月1日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订通过了新《中华人民共和国义务教育法》,自2006年9月1日起施行。

义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年

必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事

业。实施义务教育,不收学费、杂费。

——新《中国人民共和国义务教育法》第二条

基础性

免费性

强制性

公共性

2014年10月31日四川省宜宾县育才中学:接受《义务教育法》执法检查组检查

2、对中等教育,实行普通教育与职业教育并举。

3、推动高等教育持续发展。 实施“211工程”

高等教育发展情况

4、推动教育改革。主要是推行多种教育模式,特别

是扩大教育投资方式,实行政府办学为主,鼓励民

间办学,还启动了“希望工程” 。

5、加大对西部地区教育发展的力度,国家为西部一

批高校建设出资,还在西部近200个县建立职业教

育中心,并且还增加少数民族地区教育经费。

《希望工程宣传画》中的“大眼睛”女孩苏明娟在安徽大学就读2005年大学毕业,走上了工作岗位。

希望工程宣传画

点燃西部教育的星星之火

1、全面整顿

文革后教育的蓬勃发展 2、科教兴国

3、 “三个面向”

1、普及九年义务教育

教育的复兴 2、对中等教育,实行普通教育与

职业教育并举

迎接挑战 3、 “211工程”

4、“希望工程”

5、 加大对西部地区教育发展的力度

巩固练习

改革开放以来,教育蓬勃发展,主要表现为 ①“两种教育制度”和“两种劳动制度”的提出②“七

二一工人大学”的创办③实行九年义务教育④完善

教育立法⑤邓小平提出教育的“三个面向”

A.①②③ B.③④⑤ C.①③④ D.①②⑤

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术