生物:2.2《人体生命活动的调节》学案(苏教版必修3)

文档属性

| 名称 | 生物:2.2《人体生命活动的调节》学案(苏教版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 43.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第2节 人体生命活动的调节

一、学习目标

1、举例说明人体神经调节的结构基础和调节过程。

2、概述人脑的高级功能。

3、举例说明体液调节在维持人体稳态中的作用。

二、教材分析

1、重点难点与疑点

1.教学重点

(1)神经纤维的传导模式。

(2)兴奋传导的电生理基础。

(3)兴奋在神经元之间的传递。

(4)人脑的高级功能。

(5)激素的种类、功能及相互之间的关系。

2.教学难点

(1)神经纤维的传导模式。

(2)兴奋传导的电生理基础。

(3)兴奋在神经元之间的传递。

(4)人脑的高级功能。

(5)激素的种类、功能及相互之间的关系。

3.教学疑点

(1)神经纤维的传导模式(理解)。

(2)兴奋传导的电生理基础(理解)。

(3)兴奋在神经元之间的传递(理解)。

(4)激素的种类、功能及相互之间的关系(应用)。

2、教材解读

课 文 解 读

一、人体神经调节的结构基础和调节过程书本P27第1段 神经元也叫神经细胞,是构成神经系统结构的基本单位。神经元是具有长突起的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。细胞体位于脑、脊髓和神经节中,细胞突起可延伸至全身各器官和组织中。细胞体是细胞含核的部分,其形状大小有很大差别,直径约4~120微米。核大而圆,位于细胞中央,染色质少,核仁明显。细胞质内有斑块状的核外染色质(旧称尼尔小体),还有许多神经元纤维。细胞突起是由细胞体延伸出来的细长部分,又可分为树突和轴突。对于一个神经细胞来讲,树突就是它的“侦察兵”,负责接受从外界传来的信息,轴突则像个“传令兵”,将神经细胞对外界的反应传递到其他细胞中去。人体的神经元们彼此相连,结成一张巨大的网络,从而调节我们的一举一动。粗略估计,人体内的神经元有上百亿个,它们各司其职。神经元的功能总体来说是:受到刺激后能产生兴奋,并且传导兴奋。

书本P27第2段 神经元胞体的胞膜和突起表面的膜,是连续完整的细胞膜。除突触部位的胞膜有特殊的结构外,大部分胞膜为单位膜结构。神经细胞膜的特点是一个敏感而易兴奋的膜。在膜上有各种受体和离子通道,二者各由不同的膜蛋白所构成。形成突触部分的细胞膜增厚。膜上受体可与相应的化学物质神经递质结合。

书本P27第3段 兴奋神经纤维上的传导在静息时,神经细胞的膜电位是膜外为正,膜内为负。当受到刺激时,在刺激点上变为膜内为正膜外变负,产生兴奋。邻近的未兴奋部位膜外的正电荷向兴奋部位移动,膜内的兴奋部位正电荷向未兴奋部位移动。这种在兴奋部位与相邻未兴奋部位之间的局部电流达到一定强度后,变会引起未兴奋部位产生兴奋,这样兴奋就传递下去了。而原先兴奋的部位又恢复原先的电位。 兴奋在神经纤维上的传导是没有方向性的,也是不会衰减的。

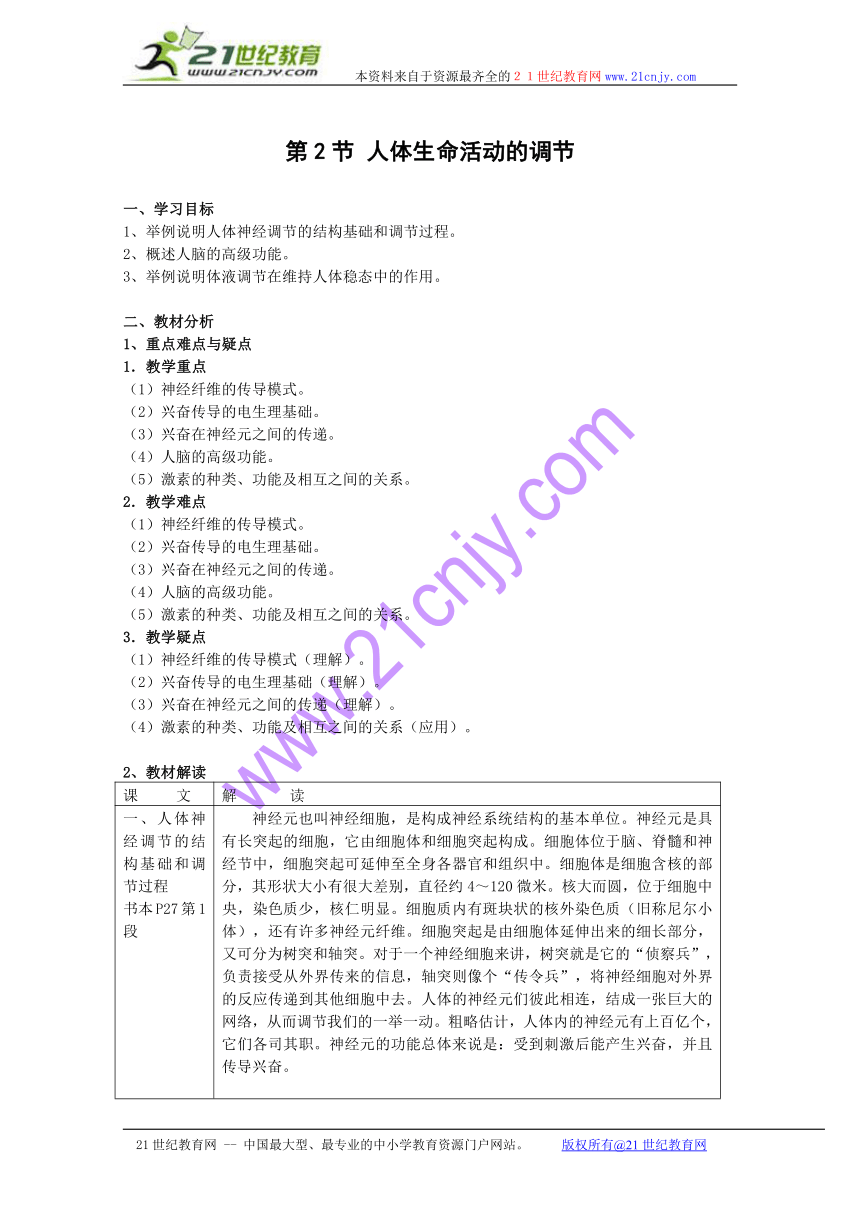

书本P28第2段、积极思维 兴奋在细胞间的传导 兴奋在细胞间的传导是通过突触来完成的。(1)突触的结构 突触小体:是指一个神经元的轴突轴突末稍分枝末端的膨大部分形成的小体,。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或树突相接触而形成突触。在突触小泡内靠近前膜处含有大量突触小泡,内含化学物质——神经递质(如乙酰胆碱等)。 (2)兴奋通过突触的传递过程是:当兴奋沿轴突传到突触时,突触小泡就向突触前膜移动,与突触前膜接触融合后就将递质释放到突触间隙里,使突触后膜兴奋或抑制,这样就使兴奋从一个神经元传到另一个神经元,如上图所示。(3)讨论:兴奋通过突触的传导是双向的,还是单向的?为什么?提示:由于神经递质只存在于突触小泡中,所以这种传导是单向的,不能反过来传导。兴奋通过突触时有一个时间延搁。

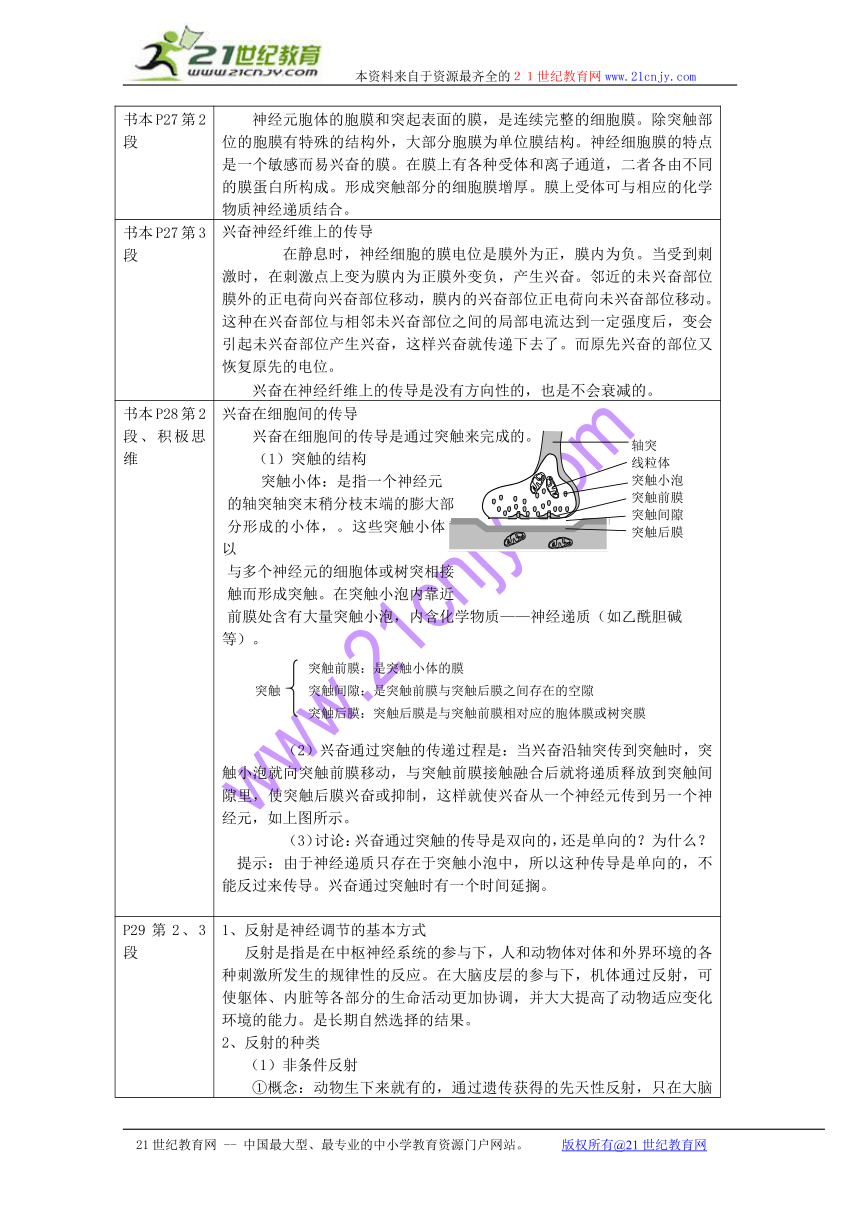

P29第2、3段 1、反射是神经调节的基本方式 反射是指是在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。在大脑皮层的参与下,机体通过反射,可使躯体、内脏等各部分的生命活动更加协调,并大大提高了动物适应变化环境的能力。是长期自然选择的结果。2、反射的种类 (1)非条件反射 ①概念:动物生下来就有的,通过遗传获得的先天性反射,只在大脑皮层下的中枢即可完成的反射,称为非条件反射。②举例:刚生下来的动物或婴儿就会吮奶;哺乳动物和人吃到东西时分泌大量的唾液;受到强光刺激时闭眼;婴儿生病打针时的哭叫等。 (2)条件反射①概念:动物出生后,在生活过程中通过训练逐渐形成,需要大脑皮层的参考才能完成的后天性反射。②举例:牧羊人吹口哨聚集羊群;马戏团训兽员指挥动物表演节目;高等动物和人见到好吃的东淌口水;小孩见到医生就哭等。3、反射的神经结构——反射弧 参与反射活动的神经结构称为反射弧。反射弧的组成及功能如下:阐述:感受器:简单的感受器只是感觉神经未稍,复杂的感受器除感觉神经耒稍外,还有一些附属结构,共同构成感觉器官,如眼、耳等。感受器感受的刺激可以是外界刺激,如机械刺激、温度、光等,也可以是内部刺激,如肌肉或肌腱的弛张等。感受器将刺激转变为兴奋,兴奋引起神经纤维产生局部电流回路而向前传导。神经中枢:神经中枢接受传入神经传导的兴奋,对兴奋进行整合,然后做出机体应产生何种反应的决定,以兴奋的形式经传出神经传导到效应器,控制效应器产生与刺激相适宜的反应。条件反射的高级神经中枢在大脑皮层,非条件反射的神经中枢在大脑皮层下的中枢神经系统的不同部位。效应器:运动神经未稍终止于骨骼肌、心肌、内脏器官平滑肌及腺体,支配肌肉和腺体的活动。运动神经未稍分布的部位不同,分为躯体运动神经未稍和内脏运动神经未稍,前者支配骨骼肌,后者支配心肌、平滑肌、腺体上皮细胞。 反射弧只有在结构上保持其完整性,才能完成反射活动。组成反射弧结构的任何一个部分受到损伤,反射活动都将不能完成。

二、人脑的高级功能 人类的高级神经中枢是在大脑皮层:大脑皮层有许多功能区,管理着人体某一方面的活动,但各功能区之间是相互协调的。比较重要的功能区有:躯体运动中央、躯体感觉中枢、视觉中枢、听觉中枢和嗅觉中枢等,管理这些功能的功能区在大脑皮层中都有它们的典型代表区。在躯体运动中枢中,皮层代表区的位置与躯体各部分的关系:躯体各部位在皮层的代表区所占的比例是不均等的,一般运动越是复杂的躯体部分在皮层中的代表区所占的比例比较大,运动简单的躯体部分在皮层中的代表区所占的比例较小。语言中枢是人类特有的高级神经活动:语言中枢在大脑皮层的代表区较为分散。人类的语言有多种形式,如书写、口语、阅读、听语等,与这些功能相关的代表区一般靠在相应的功能区附近。如运动性语言中枢和书写中枢靠在躯体运动中枢附近,听性语言中枢则靠在听觉中枢附近,视性语言中枢则靠在视觉中枢附近。不同的语言中枢受损后的临床表现:运动性语言中枢受损后,患者表现为能听、能写、能看懂文字,但不能说话;书写中枢受损患者表现为能说、能听、能读,但不能写;听性语言中枢受损患者表现为能说、能读、能写,但听不懂别人的说话;视性语言中枢受损患者表现为能说、能听、能写,但读不懂文字。下丘脑是植物性神经的最高级中枢,管理着人体最基本的生命活动:交感神经和副交感神经之间的协调就是通过下丘脑完成的。中枢神经系统通过下丘脑与垂体发生联系,从而使神经调节和激素调节相互联系在一起,共同调节人体的生命活动。

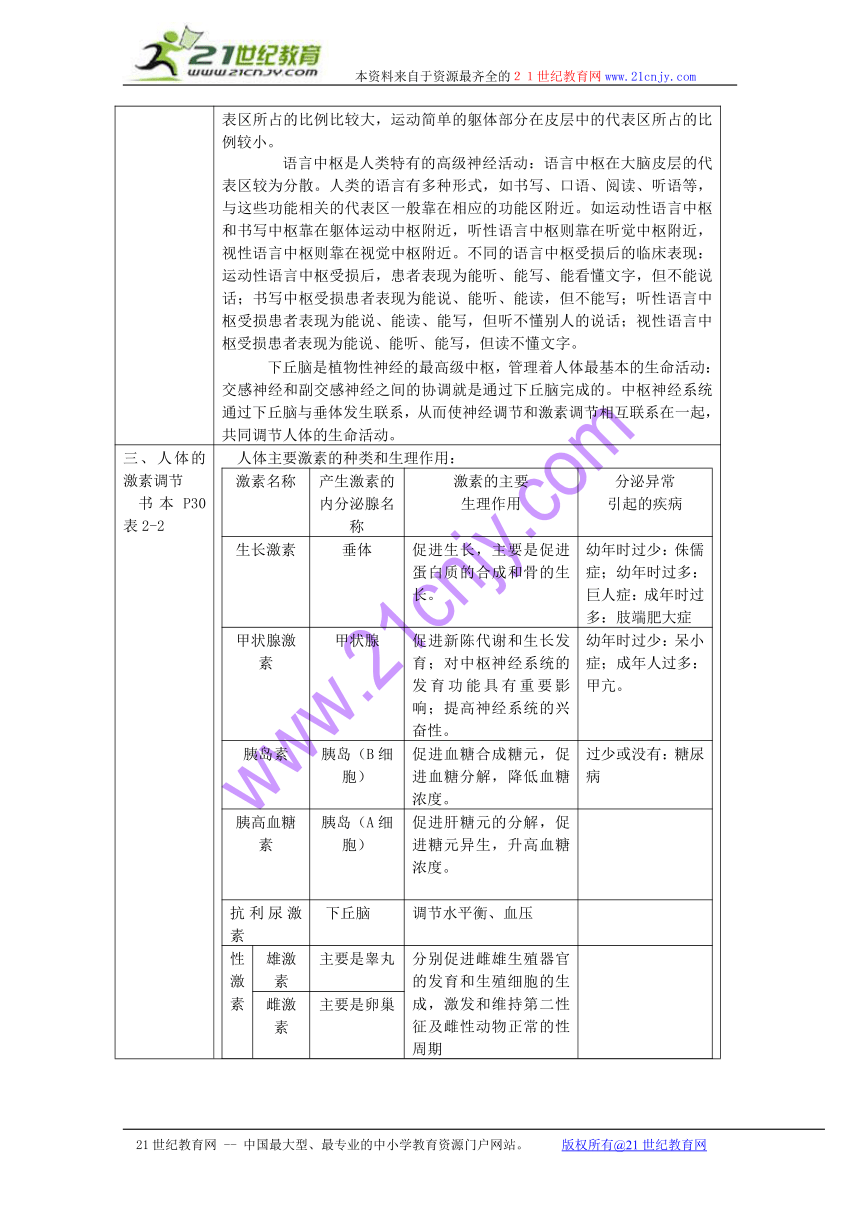

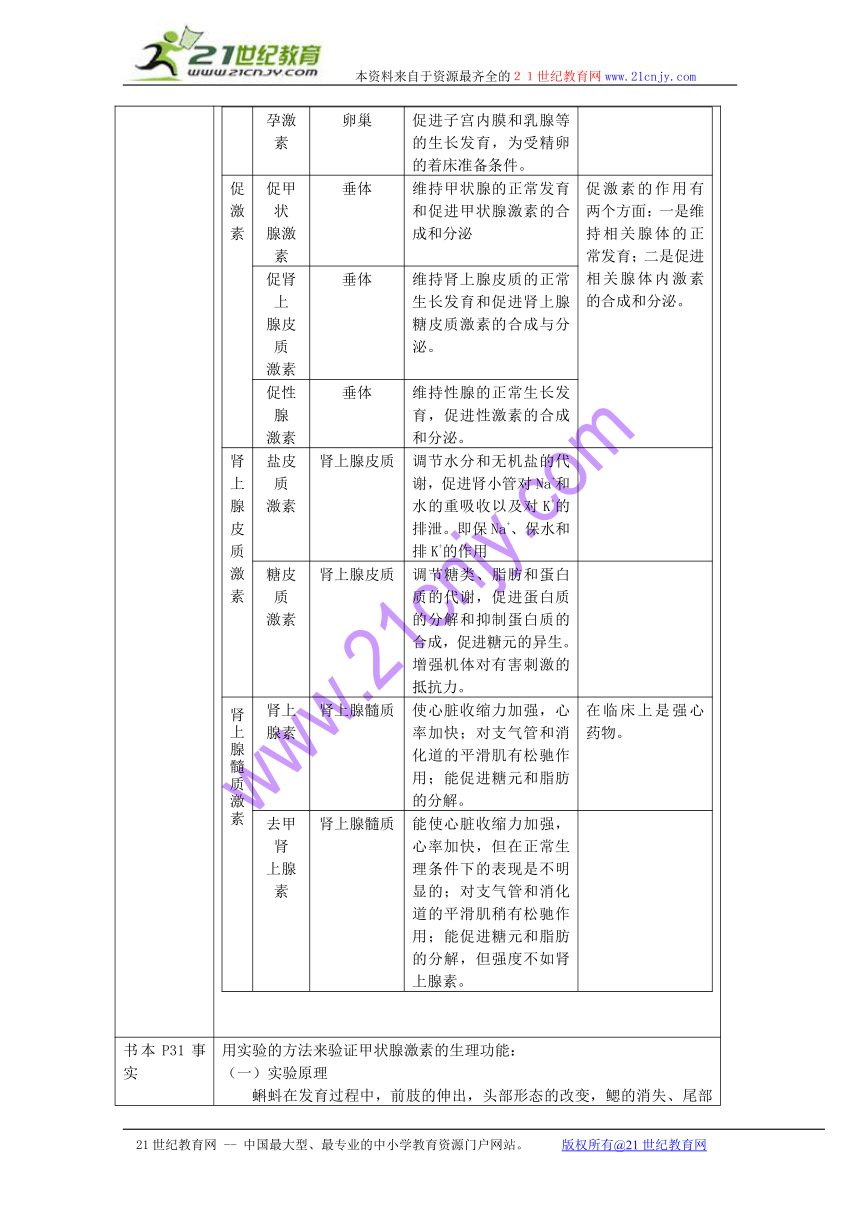

三、人体的激素调节 书本P30表2-2 人体主要激素的种类和生理作用:激素名称产生激素的内分泌腺名称激素的主要生理作用分泌异常引起的疾病生长激素垂体促进生长,主要是促进蛋白质的合成和骨的生长。幼年时过少:侏儒症;幼年时过多:巨人症:成年时过多:肢端肥大症甲状腺激素甲状腺促进新陈代谢和生长发育;对中枢神经系统的发育功能具有重要影响;提高神经系统的兴奋性。幼年时过少:呆小症;成年人过多:甲亢。胰岛素胰岛(B细胞)促进血糖合成糖元,促进血糖分解,降低血糖浓度。过少或没有:糖尿病胰高血糖素胰岛(A细胞)促进肝糖元的分解,促进糖元异生,升高血糖浓度。抗利尿激素 下丘脑调节水平衡、血压性激素雄激素主要是睾丸分别促进雌雄生殖器官的发育和生殖细胞的生成,激发和维持第二性征及雌性动物正常的性周期雌激素主要是卵巢孕激素卵巢促进子宫内膜和乳腺等的生长发育,为受精卵的着床准备条件。促激素促甲状腺激素垂体维持甲状腺的正常发育和促进甲状腺激素的合成和分泌促激素的作用有两个方面:一是维持相关腺体的正常发育;二是促进相关腺体内激素的合成和分泌。促肾上腺皮质激素垂体维持肾上腺皮质的正常生长发育和促进肾上腺糖皮质激素的合成与分泌。促性腺激素垂体维持性腺的正常生长发育,促进性激素的合成和分泌。肾上腺皮质激素盐皮质激素肾上腺皮质调节水分和无机盐的代谢,促进肾小管对Na+和水的重吸收以及对K+的排泄。即保Na+、保水和排K+的作用糖皮质激素肾上腺皮质调节糖类、脂肪和蛋白质的代谢,促进蛋白质的分解和抑制蛋白质的合成,促进糖元的异生。增强机体对有害刺激的抵抗力。肾上腺髓质激素肾上腺素肾上腺髓质使心脏收缩力加强,心率加快;对支气管和消化道的平滑肌有松驰作用;能促进糖元和脂肪的分解。在临床上是强心药物。去甲肾上腺素肾上腺髓质能使心脏收缩力加强,心率加快,但在正常生理条件下的表现是不明显的;对支气管和消化道的平滑肌稍有松驰作用;能促进糖元和脂肪的分解,但强度不如肾上腺素。

书本P31事实 用实验的方法来验证甲状腺激素的生理功能:(一)实验原理蝌蚪在发育过程中,前肢的伸出,头部形态的改变,鳃的消失、尾部的消失,体形的变化等,都受甲状腺激素的影响,用甲状腺激素喂蝌蚪,可以观察甲状腺激素对蝌蚪发育的影响。(二)材料用具15只同种并同时孵化的,体长约15mm蝌蚪,新鲜水草(如金鱼藻、茨藻)。3个直径为25cm,高14cm的玻璃缸(或洗脸盆),小网,坐标纸(1mm×1mm),培养皿。甲状腺激素,甲状腺抑制剂(甲疏咪唑),提前晾晒3天~到4天的自来水。为确保实验结果的正确性,对材料用具的选择有注意以下几点:①蝌蚪的选择。每年清明节以后,在池塘或小河、水沟中都可以见到蝌蚪。捞取蝌蚪以后进行挑选,选择大小相同,体长相等的个体作为实验材料。不要选择蝌蚪已长大,四肢开始长出的个体。为了保证实验所用的材料都是同种蝌蚪,最好捞取同样的蛙卵,回实验室自己饲养。②饲养蝌蚪用的容器,原则上宜大不宜小。容器过小(如烧杯),水中的溶解氧少,蝌蚪因缺氧而不容易成活。选择大容器时,以敞口容器为好,这样的容器中水与空气的接触面大,溶入水中的氧就多。③饲养蝌蚪的用水,以没有污染的河水(或池水)为好,也可以用自来水饲养,但必须提前晾晒几天,目的是去除自来水中的氯。④甲状腺激素片,小瓶包装,每瓶100片,每片40mg;甲状腺抑制剂——甲疏咪唑,又名他巴唑,小瓶包装,每瓶100片,每片5mg。(三)方法步骤1.将3个玻璃缸分别编为1号、2号、3号。2.在3个玻璃缸中,分别放入2000mL提前晾晒3天~4天的自来水和适量的新鲜水草,然后在每个玻璃缺中放入5只蝌蚪。3.在1号玻璃缸中加入甲状腺激素5mg;在2号玻璃缸中加入甲状腺抑制剂5mg。3号玻璃缸中作为对照,缸中不加药。为确保在实验过程中蝌蚪能成活,必须注意以下几点:①饲养蝌蚪的水中必须投放适量的水草,以保证水中有充足的溶解氧,供蝌蚪生活。②盛有蝌蚪的饲养缸,应该放在太阳不直接暴晒,而又能见到阳光的地方,这样可以保证水草能进行光合作用。③投药。将5mg药片先用少许温水浸软,再放入研钵中研碎,然后加入饲养缸中,研钵内壁沾有的药末,用水涮洗一遍后,也倒入饲养缸中。4.向1号和2号玻璃缸连续投药7天,每天一次,药量相同。在喂养过程中,每两天换一次水,每次换3/4的水。每天还需要喂饭粒少许或波菜细末。5.每一天观察一次。观察时用小网将蝌蚪捞出放在培养皿中,再将培养皿放在坐标纸上(1mm×1mm),观察并且测量蝌蚪的体长变化,前肢和后肢的生长情况。尾的变化等。特别要注意观察1号玻璃缸中蝌蚪的形态变化。连续观察10天~20天,把每次观察、测量到的结果记录到下表中:(以一组为例) 蝌蚪发育情况记录表生 时 理 间 变 (天) 组 化 别1234567891011121314第一组体长变态数量程度头尾死亡在实验过程中,为确保实验成功,结果正确可靠,还应注意以下几点:①换水时最好用胶管或塑料管插入缸底,利用虹吸原理主水连带污物自然流出。一般换走3/4的水即可。然后再加入新水至原来的水位,以保证每次换水后的水量相同。②喂食。每次喂以少量饭粒或菠菜细未即可。③如果发现蝌蚪身上滋生霉菌,可用低浓度的高锰酸钾溶液清洗,以除去霉菌。④待蝌蚪长四肢以后,要在饲养缸中放置高出水位的石块,供蝌蚪栖息。⑤测量。将坐标纸放在培养皿底下,再将捞出的蝌蚪逐个放在培养皿中,使其身体的长轴与坐标纸上的某一条线平行,目测其体长。测量体长时,记录每组几个蝌蚪体长的平均值即可。注意取出蝌蚪测量时,三组蝌蚪不要互相混杂。⑥实习中,必须严格抑制实验条件。实验指导中提供的投药次数,每次给药的剂量,都必须严格遵守执行,否则实验不易成功。投药量过大时,蝌蚪存活时间短。(四)结论实验结果充分说明了甲状腺的生理作用——促进新陈代谢和幼小动物的生长发育。讨论:各玻璃缸中蝌蚪的生长发育情况是否相同?为什么?回答要点:蝌蚪的生长发育情况不同,1号中投入甲状腺激素,甲状腺激素多,生长发育快;2号中投入甲状腺抑制剂,体内甲状腺激素分泌少,基本停止发育;3号试管蝌蚪正常发育。阐述:如何验证甲状腺激素具有促进新陈代谢和提高神经系统兴奋性的实验设计。(提示:手术摘除小狗的甲状腺后,小狗发育停止。摘除成年狗的甲状腺后,狗出现行动呆笨、精神萎靡、代谢中氧耗量显著降低、产热量减少等现象。)

书本P31第1、2段 激素分泌的调节激素分泌的调节是一种负反馈调节机制。在下丘脑——垂体——相关内分泌腺——相关激素之间存在着负反馈调节机制。甲状腺激素分泌的调节机制:沿下丘脑——垂体——甲状腺——甲状腺激素的路线进行负反馈调节,如下图所示。 阐述:下丘脑通过分泌促甲状腺激素释放激素来促进垂体合成和分泌促甲状腺激素,垂体能通过合成和分泌促甲状腺激素来影响甲状腺的活动,但体内甲状腺激素含量的多少可以反馈性地抑制或促进下丘脑和垂体的活动。具体的调节过程如右图所示。如体内甲状腺激素的浓度高于正常水平,就反馈性抑制垂体合成和分泌促甲状腺激素,还要进一步反馈性地抑制下丘脑合成和分泌促甲状腺激素释放激素来减弱垂体的活动,使垂体减少促甲状腺激素的合成与分泌。促甲状腺激素减少了,甲状腺合成和分泌甲状腺激素的量也相应地减少。如果体内的甲状腺激素的水平下降,则反馈性地促进垂体合成和分泌促甲状腺激素,促进甲状腺激素的合成和分泌。还可以促进下丘脑合成和分泌促甲状腺激素释放激素,进一步促进垂体的活动,使垂体分泌更多的促甲状腺激素,进一步加强甲状腺的活动。上述调节过程属于负反馈调节过程。

书本P31第3段 相关激素间的协同作用和拮抗作用1.协同作用 (1)概念:是指不同激素对同一生理效应都发挥作用,从而达到增强效应的结果。 (2)实例:生长激素和甲状腺激素对生长发育的作用。 阐述:生长激素主要通过促进蛋白质的合成和骨的生长而达到促进生长的作用;甲状腺激素则对机体的生长发育,尤其是中枢神经系统的发育和神经系统功能的完善具有重要作用。机体正常的生长发育必需在生长激素与甲状腺激素协同作用下才能完成。如果人在幼年时期生长激素分泌不足,即使甲状腺激素的分泌量是正常的,身体的生长还是会出现障碍,身材特别矮小而得“侏儒症”。如果生长激素分泌正常,但甲状腺激素分泌不足,身体的生长还会出现障碍,身材矮小,同时神经系统的发育也出现障碍,特别是大脑的发育障碍而导致智力低下,临床上称为“呆小症”。2.拮抗作用 (1)概念:是指不同激素对某一生理效应发挥相反的作用。 (2)实例:胰岛素和胰高血糖素对血糖浓度的调节作用,如下图。阐述:胰岛素是由胰岛中的B细胞分泌的一种具有51个氨基酸、2条肽链的蛋白质,作用是促进血糖合成糖元,抑制非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖浓度降低;胰高血糖素是由胰岛的A细胞分泌的一种具有29个氨基酸分子组成的多肽,作用是促进糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖升高。胰岛素和胰高血糖素的生理作用正好相反。当血糖浓度较高时,胰岛素的分泌量增加,胰高血糖素分泌量减少,两种激素拮抗作用的结果是胰岛素占优势,产生的效应是:促进血糖合成糖元,并抑制非糖物质转化为葡萄糖,使血糖的含量降低。当血糖含较低时,胰岛素分泌量减少,胰高血糖素分泌量增加,两种激素拮抗作用的结果是胰高血糖素占优势,产生的效应是:促进糖元分解为葡萄糖,并使非糖物质转化为葡萄糖,使血糖浓度升高。胰岛素的降血糖作用和胰高血糖素的升血糖作用相互拮抗,共同实现对糖代谢的调节,使血糖含量维持在相对稳定的水平。

书本P31-32第4段 垂体和下丘脑在内分泌系统中的作用垂体通过分泌促激素,具有调节和管理其他某些内分泌腺的作用。下丘脑通过分泌促激素释放激素来影响垂体的活动,如下丘脑分泌促性腺激素释放激素,能够促进垂体合成和分泌促性腺激素。内分泌系统的活动枢纽是下丘脑。

书本P32第2、3段 神经调节和体液调节之间的比较1.两种调节方式的特点神经调节的特点是:以反射的形式来实现的,反射的结构基础是反射弧。体液调节的特点:主要是激素随着血液循环送到全身各处而发挥调节作用的。2.两种调节方式的联系与区别比较(如下表)表:神经调节与体液调节区别与联系神经调节体液调节反应速度迅速、准确比较缓慢作用范围比较局限比较广泛作用时间短暂比较长二者关系二者共同协调、相辅相通成,但神经调节占主导地位3.神经调节与体液调节之间的关系一方面大多数内分泌腺都受中枢神经系统的控制;另一方面内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的功能。 举例说明神经调节与体液调节之间的关系。神经系统控制激素分泌的例子:人在受到惊吓时,肾上腺分泌的肾上腺激素会迅速增加,肾上腺素能调节人的潜力,使人在紧急情况下,对刺激作出更快、更有效的反常,而且能使人产生更大的力量。激素影响神经系统的例子:甲状腺激素分泌过多会使人神经系统兴奋性提高,表现为兴奋、易怒、烦躁不安、失眠等。幼年时甲状腺激素分泌不足,会影响到大脑的发育而导致智力障碍,所以幼年甲状腺病变,甲状腺激素分泌不足会得呆小症。肾上腺激素分泌量的增加能提高机体对刺激作用反应的速度,能使人跑得更快,跳得更高、更远等。

三、拓展阅读

一、越用越灵的大脑

人们以为脑用多了会伤了它,其实错了,人的大脑储备巨大,就是电脑也根本无法与人脑相 比。令人吃惊的是,人到死时,还有高达80%的脑未被启用。脑的潜力大得让人不敢相信, 所以怎么用脑也不会伤了脑子

儿童6岁时大脑重量就接近成年了,所以儿童怎么用功也不会伤了他的大脑。这就启示了少 儿时候完全可以大用功、大学习。8岁决定一生,少壮不努力,老大徒伤悲。

脑不衰则全身不衰,因为脑为全身之首。令人吃惊的是,人的一生中衰退最慢的是脑,活到80岁,脑的平均重量才减少6.6克。

更令人吃惊的是,即使脑开始衰老也不是整个大脑一起老化,而是分区域的,并且这一群脑细胞衰退了,另一群脑细胞又代偿了,而且脑的衰退并不和年龄的增长成正比,尤其是思维功能衰老得最慢,可见人老了而脑并未老,脑为人一身的司令,脑灵则一身都灵,所以脑不衰则全身不衰。

所以人退休了,尽管可以用脑,想学什么,成什么家都可以。因为人老了,但脑并未老(当 然脑动脉硬化属病态衰老,又当别论)。令人惊叹的是:人脑是个太极图

脑是人体中衰老最慢的器官,因为脑有着巨大的潜力。尽管人从30岁开始,每天即有3 ~10万个脑细胞相继死去,每小时有 1000个神经细胞发生障碍,一年内有900万个神经细胞丧失。但到年老时,也只不过耗掉了脑细胞的20%,尚有80%脑细胞处于未开发状态,说明人脑存在着惊人的储备力量。

尤其令人兴奋的是科学家们用动物试验已经证实了脑细胞可以再生。美国科学家通过老龄鼠 试验发现在险恶而复杂的环境里(关在有猫威胁的地方)会长出新的神经根,能促进脑智力细胞的发育的膜质细胞大量增生。虽然仅是动物试验,但也给人类抗衰老带来了曙光。

此外,还有科学家观测到近一个世纪以来人脑的平均重量在增加,也提供了脑再生存在的可能性。还有学者发现女性脑细胞虽然从40岁时就开始萎缩,但过50岁后其萎缩速度又会变慢,变得比男人还慢,提示脑的活性在一生中可能存在着周期性。

过去判断死亡依据是呼吸、心跳停止,现在认为死亡判决取决于脑电波,现在还有科学家作断离人头的科学研究。有文献记载德国的显微外科专家,竟使一颗人头活了6天,“活人头”思维能保持正常76小时。 有的科学家正力图使断头复合,有的国家甚至进行断头移植研究… …说明人脑确实有强大的生命力。

脑为人体的中枢器官,对生命活动具有重要的调控作用。正如《周易》所曰:“乾为首”、 “乾为君”。群龙不能无首,因此,抗衰老的重心应放在脑。只要脑不衰,身体的其他部位就有希望了。

二、大脑两半球功能差异

看起来似乎是完全对称的大脑两半球,实际上在大小和重量上,尤其在功能上是差异的。这种大脑两半球功能不对称性称为“单侧化”。主要表现在左、右两半球在实现语言、逻辑、数学和空间认知、雕刻、音乐等方面功能的差异。单侧化的研究为人们认识脑的功能提供了新的知识和开辟了新的途径。

1.单侧化的证据和实验研究

早在上个世纪,布罗卡发现大脑左半球额叶受损伤导致运动性失语症以来,大量研究已向人们揭示了左半球的语言功能。因此,对右利手者来说,左半球为言语优势半球。然而对右半球的功能,长期以来一直不很清楚。近年来研究发现,右半球也有着单侧优势的重要功能。右利手者在右半球受损伤时,他们的空间和形象认知方面产生障碍,尤其在空间定向和对复杂图形的知觉中,只能知觉局部细节而不能把握整体。有的患者不能识别人的面孔,有的患者不能确定地图坐标。这些不正常现象在右半球受损伤中常见。

但是,这种现象在左利手患者中有时并不十分清楚。有的左利手者,与右利手者正相反,他们的右半球为语言优势,左半球为空间知觉优势。但是,有许多左利手者的两半球功能全然没有单侧化现象。他们的两半球的功能是均衡的,任何一侧受损伤均可导致失语症,而且,未受损伤的半球能较好地补偿受损伤半球的语言功能。这种现象使人迷惑不解,增加了认识两半球功能差异性的难度。

单侧化的进一步研究是在上世纪60年代从“割裂脑”技术中进行的(R. Spery,1960)。正常人的脑是作为一个整合的整体起作用的。两个半球各自获得的外界信息,均可立即通过脑中心的胼胝体内连接两半球的神经互相传送到对边半球。但是在患某癫痫发作的病人中,由于胼胝体连接桥的作用,使一边半球的神经发作引起对边半球放电,从而导致两个半球的普遍放电,加剧了癫痫发作。通过割裂脑手术——割断胼胝体在两个半球之间的连接侨,可有效地制止癫痫发作的严重情况。

2.大脑两半球功能差异性

割裂脑的研究为证明大脑两半球功能之差异提供了许多证据,但仍不能认为已经十分清楚。已经明确知道的是,左半球支配着言语表达能力,数学运算以及连续的分析综合思维活动,并符合逻辑;右半球能理解简单的语言,如摸出一个螺母表明对“螺母”词作出了反应。但是右半球不能理解抽象的语言形式和进行抽象思维。从语言功能上说,对右利手者,左半球为优势半球,右半球为非优势半球。

许多研究也证明了右半球有着它的特殊功能。右半球支配着空间方位定向和图形认知。它比左半球更好地完成三度空间辨认和绘画立体图形,在按照图案构造立体模型上,比左半球显示更有效的形象构思和形象透视能力。由此推论右半球有着方位知觉、触摸觉、绘画、雕刻等艺术活动方面的优势。还有些研究者认为右半球比左半球更多地支配情绪和梦,从而把与情绪活动密切联系的艺术才能归结为右半球优势。这需要作更多的研究才能予以确定。

两个半球的专门化在个体发展中有一个明显的发展过程,而且它是随着个体掌握语言和言语能力完善化而显示。在儿童时期,左半球受损伤,右半球代偿语言功能将没有多大困难。然而,成年人左半球受损伤,随其受损程度,语言缺陷将是不可避免的和无可取代的。

本节阐述了大量的有关大脑皮层结构的机能定位问题。但必须具有这样一种认识,即有关机能定位的知识大多数来自脑损伤引起的功能缺陷。但确切的损伤定位在病人活着的时候很难十分确切地予以鉴定,同时一处损伤,有时与不同的功能缺陷联系着,而许多种心理功能又完全由某一脑区所掌管。因此模糊不清和模棱两可的情况时常出现,这些困难只能靠大量的神经外科手术资料的积累来加以分析。这个问题即使得到克服,也还有另外一个问题需要对之具有明确的认识,即脑是心理的器官,了解心理活动要依靠脑科学知识;但这只是真理的一半。对脑这一物质基础的依赖,首先需要对心理本身的一定认识。换句话说,不了解情绪的性质,就无从解释脑皮质、皮下多部位与情绪的关系;不了解思维和知觉的区别,也难以分辨皮层不同级区与它们之间的定位关系;刺激额叶一定部位可引起某些回忆,但在对记忆知道更多之前,对此不能作出任何解释。神经生理学和心理学的知识是互相作用和互相促进其研究进展的。

三、大脑皮层的电活动

大脑皮层神经元具有生物电活动,因此大脑皮层经常具有持续的节律性电位变化,称为皮层自发脑电活动。如果在头皮上安置引导电极,通过脑电图仪可记录到皮层自发脑电活动的图形,称为脑电图。在动物中将颅骨打开或在病人进行脑外科手术时(为了诊断需要),也可将电极直接安置在大脑皮层表面,能记录到同样的皮层自发脑电活动,称为皮层电图。

在头皮不同部位引导的脑电图,它们的波形和频率基本相似,但也有区域的特点。在不同的条件下(如激动、困倦、睡眠等),脑电图的波形和频率则有明显的差别。脑电图波形的分类,主要根据其频率不同来划分;通常频率慢的波,其幅度较大,而频率快的波则幅度较小。脑电图的基本波形,按其频率不同可划分为四种基本类型。

α波:频率为每秒8~13次,幅度为20~100μV。α波在枕部和顶枕部最显著,其波形近似正弦波。正常人在清醒、安静、闭目时,α波即可出现,其波幅呈现由小变大,然后由大变小,如此反复进行的周期性改变,形成所谓α波的“梭形”。每一α波梭形持续约1~2秒。当被试者睁眼或接受其他激动性刺激时(如令其进行心算),则α波立即消失并转为快波,此现象称为“α波阻断”。因此一般认为,α波是大脑皮层处于清醒安静状态时电活动的主要表现。

β波:频率为每秒14~30次,幅度为5~22μV。β波在额叶与顶叶比较明显。当被试者睁眼视物、进行思考活动时,β波即可出现。有时β波与α波同时在一个部位出现,β波重叠在α波之上。一般认为,β波是大脑皮层处在紧张激动状态时电活动的主要表现。

θ波:频率为每秒4~7次,幅度为20~150μV。θ波在枕叶和顶叶比较明显,在成人困倦时可以出现。在幼儿时期,脑电波频率比成人慢,一般常见到θ波,到十岁后才出现明确的α波。

δ波:频率为每秒0.5~3次,幅度为20~200μV。正常成人在清醒状态下,几乎是没有δ波的,但在睡眠期间可出现δ。在婴儿时期,脑电频率比幼儿更慢,常可见到δ波。一般认为,高幅度的慢波(δ或θ波)可能是大脑皮层处于抑制状态时电活动的主要表现。

知识结构

【知识点图表】

【学法指导】

1、在了解神经元细胞内外Na+、K+的分布的基础上,理解神经纤维的传导模式。

2、利用图形说明,理解兴奋在神经元之间的传递。

3、结合日常生活的例子,理解大脑皮层是高级神经活动的结构基础。

4、熟悉激素的种类,结合实例理解其生理作用。

教材习题参考答案

1. B 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B

7.(1)甲状腺激素 促进代谢活动和中枢神经系统的发育,提高神经系统的兴奋性

促甲状腺激素 促进甲状腺的生长发育,调节甲状腺激素的合成和分泌

(2)生长发育停止 (3)食欲旺盛,但身体消瘦,好动不安,心跳加快

8.(1)①突触前膜 ④突触间隙 ③突触后膜 突触前膜 突触后膜

(2)突触小泡 递质 ③突触后膜 单向

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

轴突

线粒体

突触小泡

突触前膜

突触间隙

突触后膜

轴突

线粒体

突触小泡

突触前膜

突触间隙

突触后膜

突触

突触前膜:是突触小体的膜

突触间隙:是突触前膜与突触后膜之间存在的空隙

突触后膜:突触后膜是与突触前膜相对应的胞体膜或树突膜

反射弧

感受器:感受刺激产生兴奋

传入神经:将兴奋传向中枢

神经中枢:对刺激进行分析和综合

传出神经:将兴奋传到效应器

效应器:产生相应的活动

感受器

传入神经

传出神经

效应器

神经中枢

下丘脑

促甲状腺激素释放激素

垂体

促甲状腺激素

甲状腺激素

甲状腺

寒冷、过度紧张等

+

+

—

—

图

胰岛素

血糖高

B细胞释

放胰岛素

肌肉细胞、脂肪细胞、肝细胞

葡萄糖转化为糖元和脂肪

胰高血糖素

血糖低

A细胞释放胰高血糖素

肝细胞

葡萄糖释放入血液

糖元合成

脂肪合成

糖元分解

人体生命活动的调节

人体的激素调节

人体主要激素及及其作用

协同作用和拮抗作用

反馈调节

人体神经调节的结构基础和调节过程

神经纤维的传导模式

突触

反射弧

人脑的高级功能

视觉性语言中枢

书写性语言中枢

听觉性语言中枢

运动性语言中枢

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第2节 人体生命活动的调节

一、学习目标

1、举例说明人体神经调节的结构基础和调节过程。

2、概述人脑的高级功能。

3、举例说明体液调节在维持人体稳态中的作用。

二、教材分析

1、重点难点与疑点

1.教学重点

(1)神经纤维的传导模式。

(2)兴奋传导的电生理基础。

(3)兴奋在神经元之间的传递。

(4)人脑的高级功能。

(5)激素的种类、功能及相互之间的关系。

2.教学难点

(1)神经纤维的传导模式。

(2)兴奋传导的电生理基础。

(3)兴奋在神经元之间的传递。

(4)人脑的高级功能。

(5)激素的种类、功能及相互之间的关系。

3.教学疑点

(1)神经纤维的传导模式(理解)。

(2)兴奋传导的电生理基础(理解)。

(3)兴奋在神经元之间的传递(理解)。

(4)激素的种类、功能及相互之间的关系(应用)。

2、教材解读

课 文 解 读

一、人体神经调节的结构基础和调节过程书本P27第1段 神经元也叫神经细胞,是构成神经系统结构的基本单位。神经元是具有长突起的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。细胞体位于脑、脊髓和神经节中,细胞突起可延伸至全身各器官和组织中。细胞体是细胞含核的部分,其形状大小有很大差别,直径约4~120微米。核大而圆,位于细胞中央,染色质少,核仁明显。细胞质内有斑块状的核外染色质(旧称尼尔小体),还有许多神经元纤维。细胞突起是由细胞体延伸出来的细长部分,又可分为树突和轴突。对于一个神经细胞来讲,树突就是它的“侦察兵”,负责接受从外界传来的信息,轴突则像个“传令兵”,将神经细胞对外界的反应传递到其他细胞中去。人体的神经元们彼此相连,结成一张巨大的网络,从而调节我们的一举一动。粗略估计,人体内的神经元有上百亿个,它们各司其职。神经元的功能总体来说是:受到刺激后能产生兴奋,并且传导兴奋。

书本P27第2段 神经元胞体的胞膜和突起表面的膜,是连续完整的细胞膜。除突触部位的胞膜有特殊的结构外,大部分胞膜为单位膜结构。神经细胞膜的特点是一个敏感而易兴奋的膜。在膜上有各种受体和离子通道,二者各由不同的膜蛋白所构成。形成突触部分的细胞膜增厚。膜上受体可与相应的化学物质神经递质结合。

书本P27第3段 兴奋神经纤维上的传导在静息时,神经细胞的膜电位是膜外为正,膜内为负。当受到刺激时,在刺激点上变为膜内为正膜外变负,产生兴奋。邻近的未兴奋部位膜外的正电荷向兴奋部位移动,膜内的兴奋部位正电荷向未兴奋部位移动。这种在兴奋部位与相邻未兴奋部位之间的局部电流达到一定强度后,变会引起未兴奋部位产生兴奋,这样兴奋就传递下去了。而原先兴奋的部位又恢复原先的电位。 兴奋在神经纤维上的传导是没有方向性的,也是不会衰减的。

书本P28第2段、积极思维 兴奋在细胞间的传导 兴奋在细胞间的传导是通过突触来完成的。(1)突触的结构 突触小体:是指一个神经元的轴突轴突末稍分枝末端的膨大部分形成的小体,。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或树突相接触而形成突触。在突触小泡内靠近前膜处含有大量突触小泡,内含化学物质——神经递质(如乙酰胆碱等)。 (2)兴奋通过突触的传递过程是:当兴奋沿轴突传到突触时,突触小泡就向突触前膜移动,与突触前膜接触融合后就将递质释放到突触间隙里,使突触后膜兴奋或抑制,这样就使兴奋从一个神经元传到另一个神经元,如上图所示。(3)讨论:兴奋通过突触的传导是双向的,还是单向的?为什么?提示:由于神经递质只存在于突触小泡中,所以这种传导是单向的,不能反过来传导。兴奋通过突触时有一个时间延搁。

P29第2、3段 1、反射是神经调节的基本方式 反射是指是在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。在大脑皮层的参与下,机体通过反射,可使躯体、内脏等各部分的生命活动更加协调,并大大提高了动物适应变化环境的能力。是长期自然选择的结果。2、反射的种类 (1)非条件反射 ①概念:动物生下来就有的,通过遗传获得的先天性反射,只在大脑皮层下的中枢即可完成的反射,称为非条件反射。②举例:刚生下来的动物或婴儿就会吮奶;哺乳动物和人吃到东西时分泌大量的唾液;受到强光刺激时闭眼;婴儿生病打针时的哭叫等。 (2)条件反射①概念:动物出生后,在生活过程中通过训练逐渐形成,需要大脑皮层的参考才能完成的后天性反射。②举例:牧羊人吹口哨聚集羊群;马戏团训兽员指挥动物表演节目;高等动物和人见到好吃的东淌口水;小孩见到医生就哭等。3、反射的神经结构——反射弧 参与反射活动的神经结构称为反射弧。反射弧的组成及功能如下:阐述:感受器:简单的感受器只是感觉神经未稍,复杂的感受器除感觉神经耒稍外,还有一些附属结构,共同构成感觉器官,如眼、耳等。感受器感受的刺激可以是外界刺激,如机械刺激、温度、光等,也可以是内部刺激,如肌肉或肌腱的弛张等。感受器将刺激转变为兴奋,兴奋引起神经纤维产生局部电流回路而向前传导。神经中枢:神经中枢接受传入神经传导的兴奋,对兴奋进行整合,然后做出机体应产生何种反应的决定,以兴奋的形式经传出神经传导到效应器,控制效应器产生与刺激相适宜的反应。条件反射的高级神经中枢在大脑皮层,非条件反射的神经中枢在大脑皮层下的中枢神经系统的不同部位。效应器:运动神经未稍终止于骨骼肌、心肌、内脏器官平滑肌及腺体,支配肌肉和腺体的活动。运动神经未稍分布的部位不同,分为躯体运动神经未稍和内脏运动神经未稍,前者支配骨骼肌,后者支配心肌、平滑肌、腺体上皮细胞。 反射弧只有在结构上保持其完整性,才能完成反射活动。组成反射弧结构的任何一个部分受到损伤,反射活动都将不能完成。

二、人脑的高级功能 人类的高级神经中枢是在大脑皮层:大脑皮层有许多功能区,管理着人体某一方面的活动,但各功能区之间是相互协调的。比较重要的功能区有:躯体运动中央、躯体感觉中枢、视觉中枢、听觉中枢和嗅觉中枢等,管理这些功能的功能区在大脑皮层中都有它们的典型代表区。在躯体运动中枢中,皮层代表区的位置与躯体各部分的关系:躯体各部位在皮层的代表区所占的比例是不均等的,一般运动越是复杂的躯体部分在皮层中的代表区所占的比例比较大,运动简单的躯体部分在皮层中的代表区所占的比例较小。语言中枢是人类特有的高级神经活动:语言中枢在大脑皮层的代表区较为分散。人类的语言有多种形式,如书写、口语、阅读、听语等,与这些功能相关的代表区一般靠在相应的功能区附近。如运动性语言中枢和书写中枢靠在躯体运动中枢附近,听性语言中枢则靠在听觉中枢附近,视性语言中枢则靠在视觉中枢附近。不同的语言中枢受损后的临床表现:运动性语言中枢受损后,患者表现为能听、能写、能看懂文字,但不能说话;书写中枢受损患者表现为能说、能听、能读,但不能写;听性语言中枢受损患者表现为能说、能读、能写,但听不懂别人的说话;视性语言中枢受损患者表现为能说、能听、能写,但读不懂文字。下丘脑是植物性神经的最高级中枢,管理着人体最基本的生命活动:交感神经和副交感神经之间的协调就是通过下丘脑完成的。中枢神经系统通过下丘脑与垂体发生联系,从而使神经调节和激素调节相互联系在一起,共同调节人体的生命活动。

三、人体的激素调节 书本P30表2-2 人体主要激素的种类和生理作用:激素名称产生激素的内分泌腺名称激素的主要生理作用分泌异常引起的疾病生长激素垂体促进生长,主要是促进蛋白质的合成和骨的生长。幼年时过少:侏儒症;幼年时过多:巨人症:成年时过多:肢端肥大症甲状腺激素甲状腺促进新陈代谢和生长发育;对中枢神经系统的发育功能具有重要影响;提高神经系统的兴奋性。幼年时过少:呆小症;成年人过多:甲亢。胰岛素胰岛(B细胞)促进血糖合成糖元,促进血糖分解,降低血糖浓度。过少或没有:糖尿病胰高血糖素胰岛(A细胞)促进肝糖元的分解,促进糖元异生,升高血糖浓度。抗利尿激素 下丘脑调节水平衡、血压性激素雄激素主要是睾丸分别促进雌雄生殖器官的发育和生殖细胞的生成,激发和维持第二性征及雌性动物正常的性周期雌激素主要是卵巢孕激素卵巢促进子宫内膜和乳腺等的生长发育,为受精卵的着床准备条件。促激素促甲状腺激素垂体维持甲状腺的正常发育和促进甲状腺激素的合成和分泌促激素的作用有两个方面:一是维持相关腺体的正常发育;二是促进相关腺体内激素的合成和分泌。促肾上腺皮质激素垂体维持肾上腺皮质的正常生长发育和促进肾上腺糖皮质激素的合成与分泌。促性腺激素垂体维持性腺的正常生长发育,促进性激素的合成和分泌。肾上腺皮质激素盐皮质激素肾上腺皮质调节水分和无机盐的代谢,促进肾小管对Na+和水的重吸收以及对K+的排泄。即保Na+、保水和排K+的作用糖皮质激素肾上腺皮质调节糖类、脂肪和蛋白质的代谢,促进蛋白质的分解和抑制蛋白质的合成,促进糖元的异生。增强机体对有害刺激的抵抗力。肾上腺髓质激素肾上腺素肾上腺髓质使心脏收缩力加强,心率加快;对支气管和消化道的平滑肌有松驰作用;能促进糖元和脂肪的分解。在临床上是强心药物。去甲肾上腺素肾上腺髓质能使心脏收缩力加强,心率加快,但在正常生理条件下的表现是不明显的;对支气管和消化道的平滑肌稍有松驰作用;能促进糖元和脂肪的分解,但强度不如肾上腺素。

书本P31事实 用实验的方法来验证甲状腺激素的生理功能:(一)实验原理蝌蚪在发育过程中,前肢的伸出,头部形态的改变,鳃的消失、尾部的消失,体形的变化等,都受甲状腺激素的影响,用甲状腺激素喂蝌蚪,可以观察甲状腺激素对蝌蚪发育的影响。(二)材料用具15只同种并同时孵化的,体长约15mm蝌蚪,新鲜水草(如金鱼藻、茨藻)。3个直径为25cm,高14cm的玻璃缸(或洗脸盆),小网,坐标纸(1mm×1mm),培养皿。甲状腺激素,甲状腺抑制剂(甲疏咪唑),提前晾晒3天~到4天的自来水。为确保实验结果的正确性,对材料用具的选择有注意以下几点:①蝌蚪的选择。每年清明节以后,在池塘或小河、水沟中都可以见到蝌蚪。捞取蝌蚪以后进行挑选,选择大小相同,体长相等的个体作为实验材料。不要选择蝌蚪已长大,四肢开始长出的个体。为了保证实验所用的材料都是同种蝌蚪,最好捞取同样的蛙卵,回实验室自己饲养。②饲养蝌蚪用的容器,原则上宜大不宜小。容器过小(如烧杯),水中的溶解氧少,蝌蚪因缺氧而不容易成活。选择大容器时,以敞口容器为好,这样的容器中水与空气的接触面大,溶入水中的氧就多。③饲养蝌蚪的用水,以没有污染的河水(或池水)为好,也可以用自来水饲养,但必须提前晾晒几天,目的是去除自来水中的氯。④甲状腺激素片,小瓶包装,每瓶100片,每片40mg;甲状腺抑制剂——甲疏咪唑,又名他巴唑,小瓶包装,每瓶100片,每片5mg。(三)方法步骤1.将3个玻璃缸分别编为1号、2号、3号。2.在3个玻璃缸中,分别放入2000mL提前晾晒3天~4天的自来水和适量的新鲜水草,然后在每个玻璃缺中放入5只蝌蚪。3.在1号玻璃缸中加入甲状腺激素5mg;在2号玻璃缸中加入甲状腺抑制剂5mg。3号玻璃缸中作为对照,缸中不加药。为确保在实验过程中蝌蚪能成活,必须注意以下几点:①饲养蝌蚪的水中必须投放适量的水草,以保证水中有充足的溶解氧,供蝌蚪生活。②盛有蝌蚪的饲养缸,应该放在太阳不直接暴晒,而又能见到阳光的地方,这样可以保证水草能进行光合作用。③投药。将5mg药片先用少许温水浸软,再放入研钵中研碎,然后加入饲养缸中,研钵内壁沾有的药末,用水涮洗一遍后,也倒入饲养缸中。4.向1号和2号玻璃缸连续投药7天,每天一次,药量相同。在喂养过程中,每两天换一次水,每次换3/4的水。每天还需要喂饭粒少许或波菜细末。5.每一天观察一次。观察时用小网将蝌蚪捞出放在培养皿中,再将培养皿放在坐标纸上(1mm×1mm),观察并且测量蝌蚪的体长变化,前肢和后肢的生长情况。尾的变化等。特别要注意观察1号玻璃缸中蝌蚪的形态变化。连续观察10天~20天,把每次观察、测量到的结果记录到下表中:(以一组为例) 蝌蚪发育情况记录表生 时 理 间 变 (天) 组 化 别1234567891011121314第一组体长变态数量程度头尾死亡在实验过程中,为确保实验成功,结果正确可靠,还应注意以下几点:①换水时最好用胶管或塑料管插入缸底,利用虹吸原理主水连带污物自然流出。一般换走3/4的水即可。然后再加入新水至原来的水位,以保证每次换水后的水量相同。②喂食。每次喂以少量饭粒或菠菜细未即可。③如果发现蝌蚪身上滋生霉菌,可用低浓度的高锰酸钾溶液清洗,以除去霉菌。④待蝌蚪长四肢以后,要在饲养缸中放置高出水位的石块,供蝌蚪栖息。⑤测量。将坐标纸放在培养皿底下,再将捞出的蝌蚪逐个放在培养皿中,使其身体的长轴与坐标纸上的某一条线平行,目测其体长。测量体长时,记录每组几个蝌蚪体长的平均值即可。注意取出蝌蚪测量时,三组蝌蚪不要互相混杂。⑥实习中,必须严格抑制实验条件。实验指导中提供的投药次数,每次给药的剂量,都必须严格遵守执行,否则实验不易成功。投药量过大时,蝌蚪存活时间短。(四)结论实验结果充分说明了甲状腺的生理作用——促进新陈代谢和幼小动物的生长发育。讨论:各玻璃缸中蝌蚪的生长发育情况是否相同?为什么?回答要点:蝌蚪的生长发育情况不同,1号中投入甲状腺激素,甲状腺激素多,生长发育快;2号中投入甲状腺抑制剂,体内甲状腺激素分泌少,基本停止发育;3号试管蝌蚪正常发育。阐述:如何验证甲状腺激素具有促进新陈代谢和提高神经系统兴奋性的实验设计。(提示:手术摘除小狗的甲状腺后,小狗发育停止。摘除成年狗的甲状腺后,狗出现行动呆笨、精神萎靡、代谢中氧耗量显著降低、产热量减少等现象。)

书本P31第1、2段 激素分泌的调节激素分泌的调节是一种负反馈调节机制。在下丘脑——垂体——相关内分泌腺——相关激素之间存在着负反馈调节机制。甲状腺激素分泌的调节机制:沿下丘脑——垂体——甲状腺——甲状腺激素的路线进行负反馈调节,如下图所示。 阐述:下丘脑通过分泌促甲状腺激素释放激素来促进垂体合成和分泌促甲状腺激素,垂体能通过合成和分泌促甲状腺激素来影响甲状腺的活动,但体内甲状腺激素含量的多少可以反馈性地抑制或促进下丘脑和垂体的活动。具体的调节过程如右图所示。如体内甲状腺激素的浓度高于正常水平,就反馈性抑制垂体合成和分泌促甲状腺激素,还要进一步反馈性地抑制下丘脑合成和分泌促甲状腺激素释放激素来减弱垂体的活动,使垂体减少促甲状腺激素的合成与分泌。促甲状腺激素减少了,甲状腺合成和分泌甲状腺激素的量也相应地减少。如果体内的甲状腺激素的水平下降,则反馈性地促进垂体合成和分泌促甲状腺激素,促进甲状腺激素的合成和分泌。还可以促进下丘脑合成和分泌促甲状腺激素释放激素,进一步促进垂体的活动,使垂体分泌更多的促甲状腺激素,进一步加强甲状腺的活动。上述调节过程属于负反馈调节过程。

书本P31第3段 相关激素间的协同作用和拮抗作用1.协同作用 (1)概念:是指不同激素对同一生理效应都发挥作用,从而达到增强效应的结果。 (2)实例:生长激素和甲状腺激素对生长发育的作用。 阐述:生长激素主要通过促进蛋白质的合成和骨的生长而达到促进生长的作用;甲状腺激素则对机体的生长发育,尤其是中枢神经系统的发育和神经系统功能的完善具有重要作用。机体正常的生长发育必需在生长激素与甲状腺激素协同作用下才能完成。如果人在幼年时期生长激素分泌不足,即使甲状腺激素的分泌量是正常的,身体的生长还是会出现障碍,身材特别矮小而得“侏儒症”。如果生长激素分泌正常,但甲状腺激素分泌不足,身体的生长还会出现障碍,身材矮小,同时神经系统的发育也出现障碍,特别是大脑的发育障碍而导致智力低下,临床上称为“呆小症”。2.拮抗作用 (1)概念:是指不同激素对某一生理效应发挥相反的作用。 (2)实例:胰岛素和胰高血糖素对血糖浓度的调节作用,如下图。阐述:胰岛素是由胰岛中的B细胞分泌的一种具有51个氨基酸、2条肽链的蛋白质,作用是促进血糖合成糖元,抑制非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖浓度降低;胰高血糖素是由胰岛的A细胞分泌的一种具有29个氨基酸分子组成的多肽,作用是促进糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖升高。胰岛素和胰高血糖素的生理作用正好相反。当血糖浓度较高时,胰岛素的分泌量增加,胰高血糖素分泌量减少,两种激素拮抗作用的结果是胰岛素占优势,产生的效应是:促进血糖合成糖元,并抑制非糖物质转化为葡萄糖,使血糖的含量降低。当血糖含较低时,胰岛素分泌量减少,胰高血糖素分泌量增加,两种激素拮抗作用的结果是胰高血糖素占优势,产生的效应是:促进糖元分解为葡萄糖,并使非糖物质转化为葡萄糖,使血糖浓度升高。胰岛素的降血糖作用和胰高血糖素的升血糖作用相互拮抗,共同实现对糖代谢的调节,使血糖含量维持在相对稳定的水平。

书本P31-32第4段 垂体和下丘脑在内分泌系统中的作用垂体通过分泌促激素,具有调节和管理其他某些内分泌腺的作用。下丘脑通过分泌促激素释放激素来影响垂体的活动,如下丘脑分泌促性腺激素释放激素,能够促进垂体合成和分泌促性腺激素。内分泌系统的活动枢纽是下丘脑。

书本P32第2、3段 神经调节和体液调节之间的比较1.两种调节方式的特点神经调节的特点是:以反射的形式来实现的,反射的结构基础是反射弧。体液调节的特点:主要是激素随着血液循环送到全身各处而发挥调节作用的。2.两种调节方式的联系与区别比较(如下表)表:神经调节与体液调节区别与联系神经调节体液调节反应速度迅速、准确比较缓慢作用范围比较局限比较广泛作用时间短暂比较长二者关系二者共同协调、相辅相通成,但神经调节占主导地位3.神经调节与体液调节之间的关系一方面大多数内分泌腺都受中枢神经系统的控制;另一方面内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的功能。 举例说明神经调节与体液调节之间的关系。神经系统控制激素分泌的例子:人在受到惊吓时,肾上腺分泌的肾上腺激素会迅速增加,肾上腺素能调节人的潜力,使人在紧急情况下,对刺激作出更快、更有效的反常,而且能使人产生更大的力量。激素影响神经系统的例子:甲状腺激素分泌过多会使人神经系统兴奋性提高,表现为兴奋、易怒、烦躁不安、失眠等。幼年时甲状腺激素分泌不足,会影响到大脑的发育而导致智力障碍,所以幼年甲状腺病变,甲状腺激素分泌不足会得呆小症。肾上腺激素分泌量的增加能提高机体对刺激作用反应的速度,能使人跑得更快,跳得更高、更远等。

三、拓展阅读

一、越用越灵的大脑

人们以为脑用多了会伤了它,其实错了,人的大脑储备巨大,就是电脑也根本无法与人脑相 比。令人吃惊的是,人到死时,还有高达80%的脑未被启用。脑的潜力大得让人不敢相信, 所以怎么用脑也不会伤了脑子

儿童6岁时大脑重量就接近成年了,所以儿童怎么用功也不会伤了他的大脑。这就启示了少 儿时候完全可以大用功、大学习。8岁决定一生,少壮不努力,老大徒伤悲。

脑不衰则全身不衰,因为脑为全身之首。令人吃惊的是,人的一生中衰退最慢的是脑,活到80岁,脑的平均重量才减少6.6克。

更令人吃惊的是,即使脑开始衰老也不是整个大脑一起老化,而是分区域的,并且这一群脑细胞衰退了,另一群脑细胞又代偿了,而且脑的衰退并不和年龄的增长成正比,尤其是思维功能衰老得最慢,可见人老了而脑并未老,脑为人一身的司令,脑灵则一身都灵,所以脑不衰则全身不衰。

所以人退休了,尽管可以用脑,想学什么,成什么家都可以。因为人老了,但脑并未老(当 然脑动脉硬化属病态衰老,又当别论)。令人惊叹的是:人脑是个太极图

脑是人体中衰老最慢的器官,因为脑有着巨大的潜力。尽管人从30岁开始,每天即有3 ~10万个脑细胞相继死去,每小时有 1000个神经细胞发生障碍,一年内有900万个神经细胞丧失。但到年老时,也只不过耗掉了脑细胞的20%,尚有80%脑细胞处于未开发状态,说明人脑存在着惊人的储备力量。

尤其令人兴奋的是科学家们用动物试验已经证实了脑细胞可以再生。美国科学家通过老龄鼠 试验发现在险恶而复杂的环境里(关在有猫威胁的地方)会长出新的神经根,能促进脑智力细胞的发育的膜质细胞大量增生。虽然仅是动物试验,但也给人类抗衰老带来了曙光。

此外,还有科学家观测到近一个世纪以来人脑的平均重量在增加,也提供了脑再生存在的可能性。还有学者发现女性脑细胞虽然从40岁时就开始萎缩,但过50岁后其萎缩速度又会变慢,变得比男人还慢,提示脑的活性在一生中可能存在着周期性。

过去判断死亡依据是呼吸、心跳停止,现在认为死亡判决取决于脑电波,现在还有科学家作断离人头的科学研究。有文献记载德国的显微外科专家,竟使一颗人头活了6天,“活人头”思维能保持正常76小时。 有的科学家正力图使断头复合,有的国家甚至进行断头移植研究… …说明人脑确实有强大的生命力。

脑为人体的中枢器官,对生命活动具有重要的调控作用。正如《周易》所曰:“乾为首”、 “乾为君”。群龙不能无首,因此,抗衰老的重心应放在脑。只要脑不衰,身体的其他部位就有希望了。

二、大脑两半球功能差异

看起来似乎是完全对称的大脑两半球,实际上在大小和重量上,尤其在功能上是差异的。这种大脑两半球功能不对称性称为“单侧化”。主要表现在左、右两半球在实现语言、逻辑、数学和空间认知、雕刻、音乐等方面功能的差异。单侧化的研究为人们认识脑的功能提供了新的知识和开辟了新的途径。

1.单侧化的证据和实验研究

早在上个世纪,布罗卡发现大脑左半球额叶受损伤导致运动性失语症以来,大量研究已向人们揭示了左半球的语言功能。因此,对右利手者来说,左半球为言语优势半球。然而对右半球的功能,长期以来一直不很清楚。近年来研究发现,右半球也有着单侧优势的重要功能。右利手者在右半球受损伤时,他们的空间和形象认知方面产生障碍,尤其在空间定向和对复杂图形的知觉中,只能知觉局部细节而不能把握整体。有的患者不能识别人的面孔,有的患者不能确定地图坐标。这些不正常现象在右半球受损伤中常见。

但是,这种现象在左利手患者中有时并不十分清楚。有的左利手者,与右利手者正相反,他们的右半球为语言优势,左半球为空间知觉优势。但是,有许多左利手者的两半球功能全然没有单侧化现象。他们的两半球的功能是均衡的,任何一侧受损伤均可导致失语症,而且,未受损伤的半球能较好地补偿受损伤半球的语言功能。这种现象使人迷惑不解,增加了认识两半球功能差异性的难度。

单侧化的进一步研究是在上世纪60年代从“割裂脑”技术中进行的(R. Spery,1960)。正常人的脑是作为一个整合的整体起作用的。两个半球各自获得的外界信息,均可立即通过脑中心的胼胝体内连接两半球的神经互相传送到对边半球。但是在患某癫痫发作的病人中,由于胼胝体连接桥的作用,使一边半球的神经发作引起对边半球放电,从而导致两个半球的普遍放电,加剧了癫痫发作。通过割裂脑手术——割断胼胝体在两个半球之间的连接侨,可有效地制止癫痫发作的严重情况。

2.大脑两半球功能差异性

割裂脑的研究为证明大脑两半球功能之差异提供了许多证据,但仍不能认为已经十分清楚。已经明确知道的是,左半球支配着言语表达能力,数学运算以及连续的分析综合思维活动,并符合逻辑;右半球能理解简单的语言,如摸出一个螺母表明对“螺母”词作出了反应。但是右半球不能理解抽象的语言形式和进行抽象思维。从语言功能上说,对右利手者,左半球为优势半球,右半球为非优势半球。

许多研究也证明了右半球有着它的特殊功能。右半球支配着空间方位定向和图形认知。它比左半球更好地完成三度空间辨认和绘画立体图形,在按照图案构造立体模型上,比左半球显示更有效的形象构思和形象透视能力。由此推论右半球有着方位知觉、触摸觉、绘画、雕刻等艺术活动方面的优势。还有些研究者认为右半球比左半球更多地支配情绪和梦,从而把与情绪活动密切联系的艺术才能归结为右半球优势。这需要作更多的研究才能予以确定。

两个半球的专门化在个体发展中有一个明显的发展过程,而且它是随着个体掌握语言和言语能力完善化而显示。在儿童时期,左半球受损伤,右半球代偿语言功能将没有多大困难。然而,成年人左半球受损伤,随其受损程度,语言缺陷将是不可避免的和无可取代的。

本节阐述了大量的有关大脑皮层结构的机能定位问题。但必须具有这样一种认识,即有关机能定位的知识大多数来自脑损伤引起的功能缺陷。但确切的损伤定位在病人活着的时候很难十分确切地予以鉴定,同时一处损伤,有时与不同的功能缺陷联系着,而许多种心理功能又完全由某一脑区所掌管。因此模糊不清和模棱两可的情况时常出现,这些困难只能靠大量的神经外科手术资料的积累来加以分析。这个问题即使得到克服,也还有另外一个问题需要对之具有明确的认识,即脑是心理的器官,了解心理活动要依靠脑科学知识;但这只是真理的一半。对脑这一物质基础的依赖,首先需要对心理本身的一定认识。换句话说,不了解情绪的性质,就无从解释脑皮质、皮下多部位与情绪的关系;不了解思维和知觉的区别,也难以分辨皮层不同级区与它们之间的定位关系;刺激额叶一定部位可引起某些回忆,但在对记忆知道更多之前,对此不能作出任何解释。神经生理学和心理学的知识是互相作用和互相促进其研究进展的。

三、大脑皮层的电活动

大脑皮层神经元具有生物电活动,因此大脑皮层经常具有持续的节律性电位变化,称为皮层自发脑电活动。如果在头皮上安置引导电极,通过脑电图仪可记录到皮层自发脑电活动的图形,称为脑电图。在动物中将颅骨打开或在病人进行脑外科手术时(为了诊断需要),也可将电极直接安置在大脑皮层表面,能记录到同样的皮层自发脑电活动,称为皮层电图。

在头皮不同部位引导的脑电图,它们的波形和频率基本相似,但也有区域的特点。在不同的条件下(如激动、困倦、睡眠等),脑电图的波形和频率则有明显的差别。脑电图波形的分类,主要根据其频率不同来划分;通常频率慢的波,其幅度较大,而频率快的波则幅度较小。脑电图的基本波形,按其频率不同可划分为四种基本类型。

α波:频率为每秒8~13次,幅度为20~100μV。α波在枕部和顶枕部最显著,其波形近似正弦波。正常人在清醒、安静、闭目时,α波即可出现,其波幅呈现由小变大,然后由大变小,如此反复进行的周期性改变,形成所谓α波的“梭形”。每一α波梭形持续约1~2秒。当被试者睁眼或接受其他激动性刺激时(如令其进行心算),则α波立即消失并转为快波,此现象称为“α波阻断”。因此一般认为,α波是大脑皮层处于清醒安静状态时电活动的主要表现。

β波:频率为每秒14~30次,幅度为5~22μV。β波在额叶与顶叶比较明显。当被试者睁眼视物、进行思考活动时,β波即可出现。有时β波与α波同时在一个部位出现,β波重叠在α波之上。一般认为,β波是大脑皮层处在紧张激动状态时电活动的主要表现。

θ波:频率为每秒4~7次,幅度为20~150μV。θ波在枕叶和顶叶比较明显,在成人困倦时可以出现。在幼儿时期,脑电波频率比成人慢,一般常见到θ波,到十岁后才出现明确的α波。

δ波:频率为每秒0.5~3次,幅度为20~200μV。正常成人在清醒状态下,几乎是没有δ波的,但在睡眠期间可出现δ。在婴儿时期,脑电频率比幼儿更慢,常可见到δ波。一般认为,高幅度的慢波(δ或θ波)可能是大脑皮层处于抑制状态时电活动的主要表现。

知识结构

【知识点图表】

【学法指导】

1、在了解神经元细胞内外Na+、K+的分布的基础上,理解神经纤维的传导模式。

2、利用图形说明,理解兴奋在神经元之间的传递。

3、结合日常生活的例子,理解大脑皮层是高级神经活动的结构基础。

4、熟悉激素的种类,结合实例理解其生理作用。

教材习题参考答案

1. B 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B

7.(1)甲状腺激素 促进代谢活动和中枢神经系统的发育,提高神经系统的兴奋性

促甲状腺激素 促进甲状腺的生长发育,调节甲状腺激素的合成和分泌

(2)生长发育停止 (3)食欲旺盛,但身体消瘦,好动不安,心跳加快

8.(1)①突触前膜 ④突触间隙 ③突触后膜 突触前膜 突触后膜

(2)突触小泡 递质 ③突触后膜 单向

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

轴突

线粒体

突触小泡

突触前膜

突触间隙

突触后膜

轴突

线粒体

突触小泡

突触前膜

突触间隙

突触后膜

突触

突触前膜:是突触小体的膜

突触间隙:是突触前膜与突触后膜之间存在的空隙

突触后膜:突触后膜是与突触前膜相对应的胞体膜或树突膜

反射弧

感受器:感受刺激产生兴奋

传入神经:将兴奋传向中枢

神经中枢:对刺激进行分析和综合

传出神经:将兴奋传到效应器

效应器:产生相应的活动

感受器

传入神经

传出神经

效应器

神经中枢

下丘脑

促甲状腺激素释放激素

垂体

促甲状腺激素

甲状腺激素

甲状腺

寒冷、过度紧张等

+

+

—

—

图

胰岛素

血糖高

B细胞释

放胰岛素

肌肉细胞、脂肪细胞、肝细胞

葡萄糖转化为糖元和脂肪

胰高血糖素

血糖低

A细胞释放胰高血糖素

肝细胞

葡萄糖释放入血液

糖元合成

脂肪合成

糖元分解

人体生命活动的调节

人体的激素调节

人体主要激素及及其作用

协同作用和拮抗作用

反馈调节

人体神经调节的结构基础和调节过程

神经纤维的传导模式

突触

反射弧

人脑的高级功能

视觉性语言中枢

书写性语言中枢

听觉性语言中枢

运动性语言中枢

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网