生物:3.1《 生物群落的基本单位-种群》学案(2)(苏教版必修3)

文档属性

| 名称 | 生物:3.1《 生物群落的基本单位-种群》学案(2)(苏教版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 41.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-10 07:58:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第1节 生物群落的基本单位——种群

一、学习目标

1、列举种群的特征。

2、应用调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法。

3、说出种群数量增长的规律。

4、说明制约种群数量变动的因素。

二、教材分析

1、重点难点与疑点

1.教学重点

(1)种群的特征。

(2)调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法。

(3)种群数量增长的规律。

(4)制约种群数量变动的因素。

2.教学难点

(1)种群的特征。

(2)调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法。

(3)种群数量增长的规律。

(4)制约种群数量变动的因素。

3.教学疑点

(1)调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法(应用)。

(2)制约种群数量变动的因素(应用)。

2、教材解读

课 文 解 读

一、种群的特征P48 第1段 种群是是在一定空间中的同种个体的集群,作为一个种群不仅占有一定的空间,而且具有一定的结构,同一种群内的个体间具有交换基因的能力。种群虽然是有同种个体组成,但不等于个体数量的简单相加,从个体层次到种群层次是一个质的飞跃,因为种群具有个体所没有的一些“群体特征”,如种群密度、年龄组成、性别比例、出生率、死亡率、平均寿命等。生物物种的生存、发展和进化都是以种群为基本单位进行的。因此个体与种群的关系是一个部分与整体的关系。

P48 第2段P48 第3段P48 第4段 种群密度是指单位空间内某种群的个体数量。在生态学研究中,种群密度的确定是一个重要的指标。种群数量的调查方法: 目前有以下几种调查方法来估计种群的大小或种群密度。 ①直接统计法:就是直接用目测统计的方法,适用在开阔地区统计大型的哺乳动物数目等。 ②标志重捕法:本方法的原理很简单,设某种群有N个个体,其中a个个体是第一批捕捉并标记,放回原处。经过一段时间后,估计标记个体与原来未标己个体混和均匀。再捕捉b个个体,其中c个个体是带标记的。则某种群的总个数就可以求出:即N:a=b:c,N=ab/c 这种方法适用于比较稳定的种群,即该种群没有迁移现象,出生率和死亡率几乎相等。统计一个池塘里的某种鱼类数量或某一昆虫的数量时,常采用此法。 ③取样计算法(样方法):在需测定的陆地或水域随机划出若干个样方,统计每个样方的全部个体。求出所有样方的平均数,根据平均数以此估计种群的数量;或者求出每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的密度。统计范围大,种群个体较多的常采用此方法。 ④间接估计法:常用统计动物洞穴、粪便、皮毛收购量等的数量来间接推算总量。

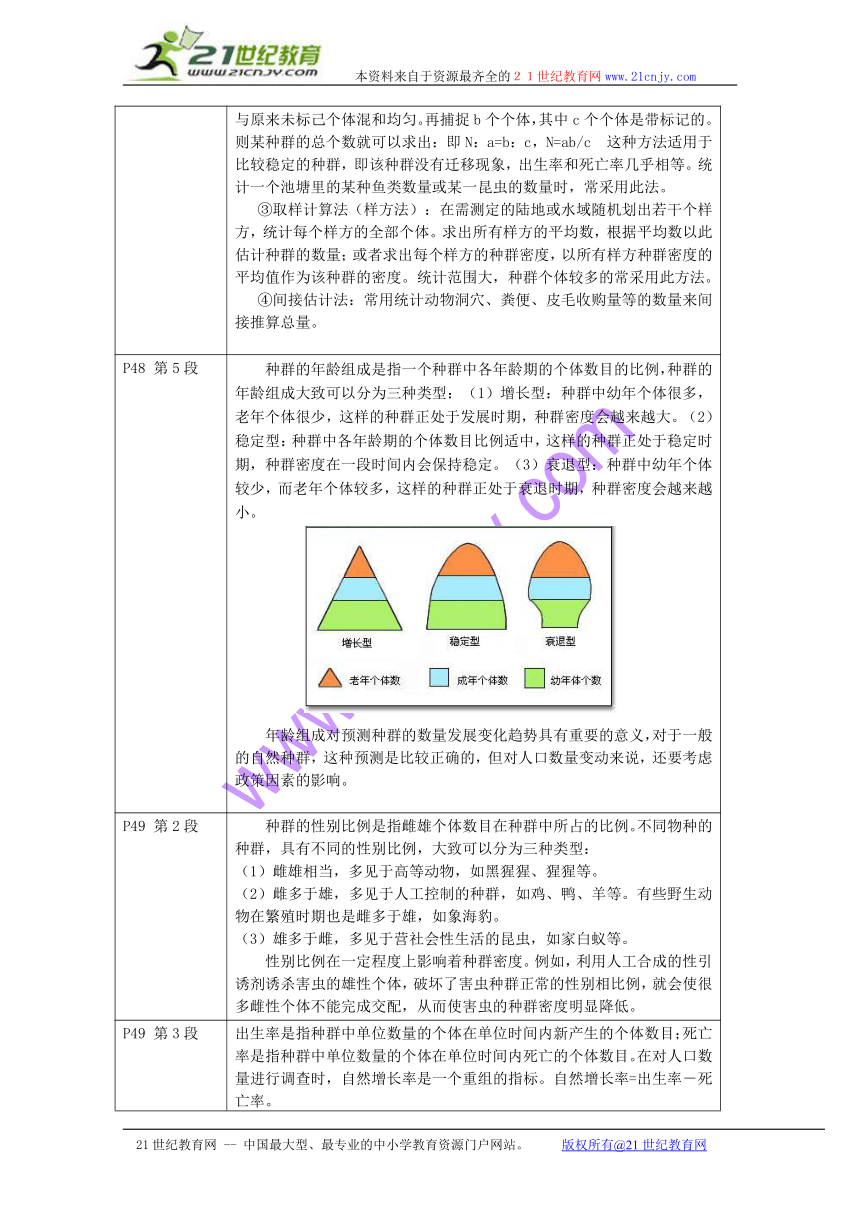

P48 第5段 种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,种群的年龄组成大致可以分为三种类型:(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。年龄组成对预测种群的数量发展变化趋势具有重要的意义,对于一般的自然种群,这种预测是比较正确的,但对人口数量变动来说,还要考虑政策因素的影响。

P49 第2段 种群的性别比例是指雌雄个体数目在种群中所占的比例。不同物种的种群,具有不同的性别比例,大致可以分为三种类型:(1)雌雄相当,多见于高等动物,如黑猩猩、猩猩等。(2)雌多于雄,多见于人工控制的种群,如鸡、鸭、羊等。有些野生动物在繁殖时期也是雌多于雄,如象海豹。(3)雄多于雌,多见于营社会性生活的昆虫,如家白蚁等。性别比例在一定程度上影响着种群密度。例如,利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏了害虫种群正常的性别相比例,就会使很多雌性个体不能完成交配,从而使害虫的种群密度明显降低。

P49 第3段 出生率是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体数目;死亡率是指种群中单位数量的个体在单位时间内死亡的个体数目。在对人口数量进行调查时,自然增长率是一个重组的指标。自然增长率=出生率-死亡率。 对一个自然种群来说,影响种群数量变动的主要因素是出生率和死亡率,但个体的迁入和迁出也能影响到种群数量的变动。人群既具有自然种群的属性,也具有社会属性。研究一个国家或地区的人口数量变动时,出生率和死亡率是二个主要参数,其中出生率受人为因素的影响很大,我国实行的计划生育政策有效地控制了出生率的升高,从而降低了人口增长率。迁入和迁出对一个国家和地区的人口数量变动影响也很大,特别是一个地区,由于受政策导向的影响,其影响甚至比出生率和死亡率还要大,如上海市的人口数量在不断增加,但根据出生率和死亡率统计出来的自然增长率已出现负增长的趋势,即上海的人口数量在下降,但上海的政策是广纳贤才,大量外来人员的迁入使上海市的人口在增加。

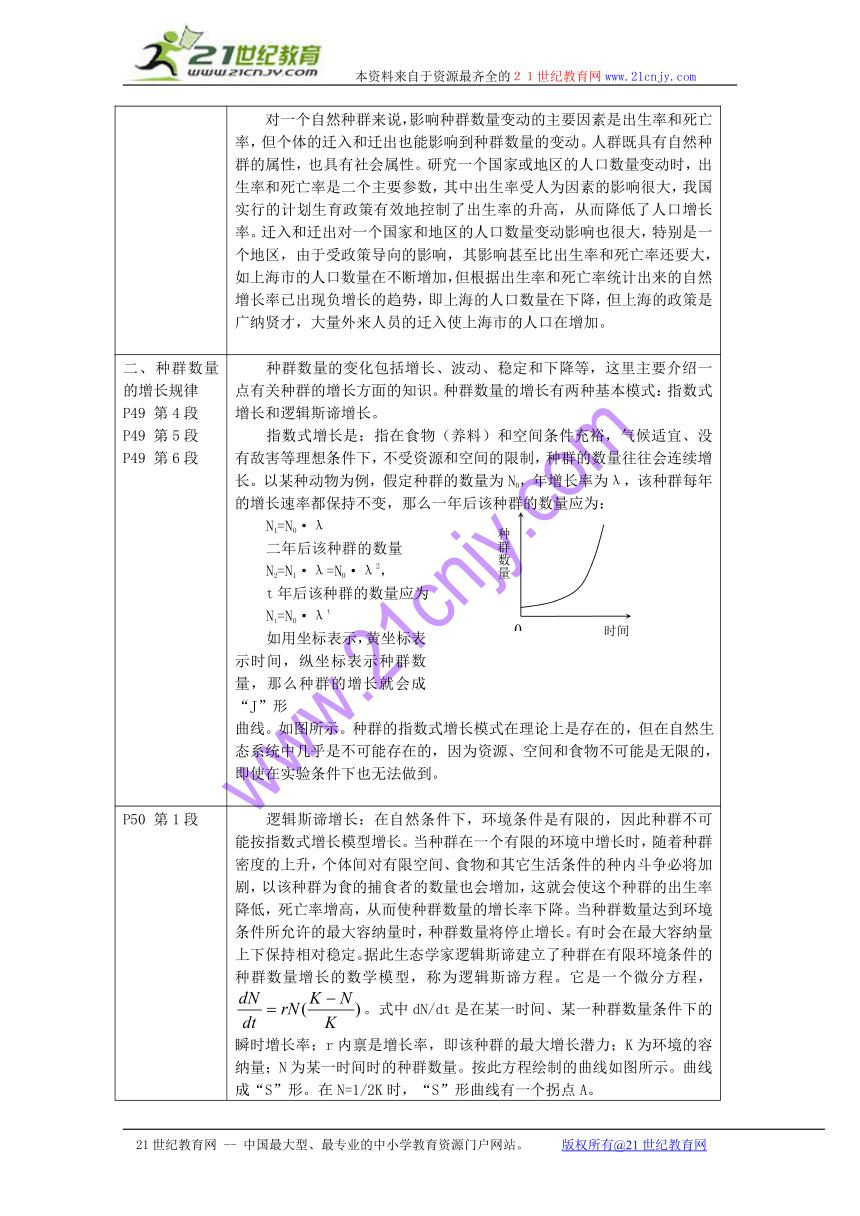

二、种群数量的增长规律P49 第4段P49 第5段P49 第6段 种群数量的变化包括增长、波动、稳定和下降等,这里主要介绍一点有关种群的增长方面的知识。种群数量的增长有两种基本模式:指数式增长和逻辑斯谛增长。指数式增长是:指在食物(养料)和空间条件充裕,气候适宜、没有敌害等理想条件下,不受资源和空间的限制,种群的数量往往会连续增长。以某种动物为例,假定种群的数量为N0,年增长率为λ,该种群每年的增长速率都保持不变,那么一年后该种群的数量应为: N1=N0·λ二年后该种群的数量N2=N1·λ=N0·λ2,t年后该种群的数量应为Nt=N0·λt 如用坐标表示,黄坐标表示时间,纵坐标表示种群数量,那么种群的增长就会成“J”形曲线。如图所示。种群的指数式增长模式在理论上是存在的,但在自然生态系统中几乎是不可能存在的,因为资源、空间和食物不可能是无限的,即使在实验条件下也无法做到。

P50 第1段 逻辑斯谛增长:在自然条件下,环境条件是有限的,因此种群不可能按指数式增长模型增长。当种群在一个有限的环境中增长时,随着种群密度的上升,个体间对有限空间、食物和其它生活条件的种内斗争必将加剧,以该种群为食的捕食者的数量也会增加,这就会使这个种群的出生率降低,死亡率增高,从而使种群数量的增长率下降。当种群数量达到环境条件所允许的最大容纳量时,种群数量将停止增长。有时会在最大容纳量上下保持相对稳定。据此生态学家逻辑斯谛建立了种群在有限环境条件的种群数量增长的数学模型,称为逻辑斯谛方程。它是一个微分方程,。式中dN/dt是在某一时间、某一种群数量条件下的瞬时增长率;r内禀是增长率,即该种群的最大增长潜力;K为环境的容纳量;N为某一时间时的种群数量。按此方程绘制的曲线如图所示。曲线成“S”形。在N=1/2K时,“S”形曲线有一个拐点A。在对野生动植物资源的合理开发和利用方面,一般将种群的数量控制在环境容纳量的一半,即1/2K值时,此时种群增长速度最快,可提供的资源数量也最多,而又不影响资源的再生。当种群数量大于1/2K时,种群增长的速度将开始下降。所以在开发动植物资源时,种群数量大于1/2K时就可以猎取一定数量的该生物资源,而且获得的量最大,当过度猎取导致种群数量小于1/2K时,种群的增长速度将碱慢,获取的资源数量将碱少,而且还会影响资源的再生。种群数量的增长速度是由出生率、死亡率、迁入和迁出决定的,所以凡是影响到出生率、死亡率、迁入和迁出的因素都可影响种群数量的变化,如气候、食物、被捕食、传染病等。

拓展阅读

一、种群组成的数量特征

有了所研究群落的完整的生物名录,只能说明群落中有哪些物种,想进一步说明群落特征,还必须研究不同种的数量关系。对种类组成进行数量分析,是近代群落分析技术的基础。

(一)种的个体数量

1.多度

多度是对物种个体数目多少的一种估测指标,多用于群落野外调查。国内多采用Drude的七级制多度,即: 极多、 数量很多、数量多、数量尚多、 数量不多而分散、数量很少而稀疏、个别或单株。

2.密度

指单位面积或单位空间内的个体数。一般对乔木、灌木和丛生草本以植株或株丛计数,根茎植物以地上枝条计数。样地内某一物种的个体数占全部物种个体数的百分比称做相对密度。某一物种的密度占群落中密度最高的物种密度的百分比称为密度比。

3.盖度

指的是植物地上部分垂直投影面积占样地面积的百分比,即投影盖度。后来又出现了“基盖度”的概念,即植物基部的覆盖面积。对于草原群落,常以离地面1英寸(2.54cm)高度的断面计算;对森林群落,则以树木胸高(1.3m处)断面积计算。基盖度也称真盖度。乔木的基盖度特称为显著度。

盖度可分为种盖度(分盖度)、层盖度(种组盖度)、总盖度(群落盖度)。林业上常用郁闭度来表示林木层的盖度。通常,分盖度或层盖度之和大于总盖度,这是由于植物枝叶互相重叠而造成的。群落中某一物种的分盖度占所有分盖度之和的百分比,即为该物种的相对盖度。某一物种的盖度占盖度最大物种的盖度的百分比称为盖度比。

4.频度

是指群落中某种植物出现的样方数占整个样方数的百分比,即某个物种在调查范围内出现的频率。

丹麦学者Raunkiaer在欧洲草地群落中,用1/10㎡的小样圆任意投掷,将小样圆内的所有植物种类加以记载,然后计算每种植物出现的次数与样圆总数之比,得到各个种的频度。Raunkiaer根据8000多种植物的频度统计编制了一个标准频度图解,提出了著名的Raunkiaer定律。

凡频度在1~20%的植物种归入A级,21~40%者为B级,41~60%者为C级,61~80%者为D级,80~100%者为E级。在他统计的8000多种植物中,频度属A级的植物种类占 53%,属于B级者有 14%,C级有 9%,D级有 8%,E级有 16%,这样按其所占比例的大小,五个频度级的关系是: A>B>C≥D<E。这就是Raunkiaer频度定律。这个定律说明:在一个种类分布比较均匀一致的群落中,属于A级频度的种类占大多数,B、C和D级频度的种类较少,E级频度的植物是群落中的优势种和建群种,其数目也较多,因此占有较高的比例。这个规律符合群落中低频度种的数目较高频度种的数目多的事实。

实践证明,上述定律基本上适合于任何稳定性较高而种数分布比较均匀的群落,群落的均匀性与A级和E级的大小成正比。E级愈高,群落的均匀性愈大。如若B、C、D级的比例增高时,说明群落中种的分布不均匀,暗示着植被分化和演替的趋势。

5.高度

为测量植物体的一个指标。测量时取其自然高度或绝对高度。某种植物高度占最高的种的高度的百分比称为高度比。

6.重量

用来衡量种群生物量或现存量多少的指标。可分鲜重与干重。在草原植被研究中,这一指标特别重要。单位面积或容积内某一物种的重量占全部物种总重的百分比称为相对重量。

7.体积

是生物所占空间大小的度量。在森林植被研究中,这一指标特别重要。在森林经营中,通过体积的计算可以获得木材生产量(称为材积)。单株乔木的材积由胸高断面积(s)、树高(h)和形数(f)三者的乘积,即V=shf。形数是树干体积与等高同底的圆柱体体积之比。因此在断面积乘树高而获得圆柱体体积之后,必须按不同树种乘以该树种的形数(可由森林调查表中查到),就获得一株乔木的体积。草本植物或小灌木体积的测定,可用排水法进行。

(二)综合数量指标

1.优势度

优势度用以表示一个种在群落中的地位与作用,但其具体定义和计算方法各家意见不一。Braun-Blanquet主张以盖度、所占空间大小或重量来表示优势度,并指出在不同群落中应采用不同指标。苏卡乔夫(1938)提出,多度,体积或所占据的空间、利用和影响环境的特性、物候动态均应作为某个种优势度指标。有的认为盖度和密度为优势度的度量指标。也有的认为优势度即“盖度和多度的总和”或“重量、盖度和多度的乘积”等等。

2.重要值

也是用来表示某个种在群落中的地位和作用的综合数量指标,因为它简单、明确,所以在近些年来得到普遍采用。重要值是美国的J.T.Curtis和 R.P.McIntosh(1951)首先使用的,他们在Wisconsin研究森林群落连续体时,用重要值来确定乔木的优势度或显著度,计算的公式如下:

重要值(I.V.)=相对密度+相对频度+相对优势度(相对基盖度)

上式用于草原群落时,相对优势度可用相对盖度代替:重要值=相对密度+相对频度+相对盖度

二、动物种群的数量波动

种群的数量是波动的,有的波动不规则,有的波动规则而又稳定,呈现出种群数量波动的周期现象。如交喙鸟数量的最大值,在芬兰约3年出现一次;栖息在冻原地带的北极枭、北极狐和环颈旅鼠每隔4年大发生一次;雪兔和猞猁数量的最大值每隔9~10年出现一次。

动物种群数量变动的调节机理,目前还不清楚,一般认为是出生率和死亡率、迁入和迁出这两组过程的综合结果。因此,凡是能影响出生率、死亡率以及迁移率的因素,都会影响动物种群的数量变动。这里只以食物因素和发育阶段因素来说明它们对种群数量的调节作用。

1.食物对种群数量的调节 食物是种群数量的重要限制因素。草食动物的数量直接受食物的限制,如环颈旅鼠以草料为生,所以草原的生长情况和它的数量变化关系密切。又如芬兰的交喙鸟种群大发生和它的食物云杉球果丰收年一致。肉食动物的数量也直接受食物所限制。如北极地区的猞猁以雪兔为食物,雪兔的数量直接决定猞猁的数量,所以雪兔的最高产量一般要比猞猁的最高产量提前1~2年。

2.发育阶段对种群数量的调节 我们可以从存活曲线理解动物的发育阶段对种群数量变动的影响。存活曲线是表示一个种群在一定时期内的存活量的指标,可以从100头或1000头动物开始,跟踪这种动物的命运,随时记录下这动物的死亡数,直到最后全部死亡。一般可分成三种存活曲线。第Ⅰ型存活曲线所代表的生物,它们早年活动期死亡率极低,晚年在达到生理年龄的最大值时,在很短的期限内一齐死亡。人类和许多哺乳动物的存活曲线很接近这一类。第Ⅱ型存活曲线代表一类生物,它在整个生命周期内,死亡率基本稳定,如水螅,有些鸟类及小型哺乳动物较接近这一型。第Ⅲ型存活曲线代表的生物,它们在幼龄阶段有极高的死亡率,一旦过了危险期,死亡率变得很低,而且稳定,许多无脊椎动物和低等脊椎动物属于这一型。如青蛙一次产卵很多,卵在早期发育中的死亡和蝌蚪大量被捕食,曲线迅速下降。一些蝌蚪闯过早期,变成成蛙,就能存活多年。

存活曲线以环境条件和对有限资源的竞争为转移。例如人类的存活曲线因营养、卫生和医药条件有很大的变化。从石器时代人的寿命只有35岁,到现在已增加了一倍多。这主要是因婴儿死亡率大大降低的缘故。又如低等动物产大量的卵,只有几个能存活到成熟期。但是,如果环境变得合适,死亡率变得很低,种群就会突然爆发,不少农业害虫大爆发,就是这种情况。

研究存活曲线是极有意义的。它可判断各种动物种群最易受伤害的年龄。如我们能人为地影响最易受害阶段,就可较有效地控制这一种群的数量,以达造福人类的目的。如可选择最有利的时间组织打猎;可选择最有利的时间进行害虫防治。

三、农业的大敌——蝗虫

提起蝗虫,几乎无人不知无人不晓,它们是农作物和其他植物的害虫。蝗虫的踪迹遍布全世界,是农业生产的一大害。

1999年夏天,我国北方大部分地区出现了持续高温干旱的天气,这种天气给人民的生活带来了不便,也给农作物的生长带来了不利的影响。但是,这却给农作物害虫的繁殖和生长带来了便利的条件。这样,蝗灾便爆发了。特别是在黄淮海地区,发生了较大面积的蝗灾,受灾面积达1000多万亩。其中河北、河南、山东等省的一些地区情况尤其严重,有的区域蝗蝻(蝗虫幼虫)密度每平方米达2000多只,对农业生产构成了严重威胁。

蝗灾在世界各地均有出现,几乎在我国出现蝗灾的同时,俄罗斯的西伯利亚地区也爆发了大蝗灾,其灾情之严重是历史上罕见的。小小的蝗虫竟让俄罗斯这样的科技强国束手无策,奈何不得。而在我国华北等地也出现了同样的蝗灾,由于科技人员努力和广大人民群众的积极配合,很快就控制了灾情。这说明蝗灾并不是不可以防治和控制的。

那么,蝗虫大爆发的缘由和情形如何呢?

每逢蝗灾爆发时,一群群的蝗虫铺天盖地,乌云蔽日般东奔西撞,它们所到之处,各种绿色植物均遭暴殄,惨不忍睹。譬如,1988年,非洲的塞内加尔和毛里塔尼亚境内,发生了数十年罕见的蝗灾,仅一群蝗虫就可达1000亿只以上。

蝗虫属于节肢动物门、昆虫纲、直翅目、蝗科,身体一般绿色或黄褐色,咀嚼式口器,后足大,适于跳跃,不完全变态,其幼虫称为“蝻”,主要以禾本科植物为食,种类很多,世界上共约有1万余种,在我国就有300余种,如飞蝗、稻蝗、竹蝗,意大利蝗、蔗蝗、棉蝗等是农林业的主要害虫。

飞蝗通常分为两种生态型,即“独栖型”及“迁移型”,或称“群居型”和“散居型”。独栖型一般在傍晚稍有迁移习性,但对农作物的危害稍轻。迁移型经常集成大群迁移,是严重的害虫,圣经上就有有关这种飞蝗爆发的记载。

独栖型和迁移型飞蝗在形态、体色上有一定区别,有人认为这与取得食物的方式有关。迁移型飞蝗多为粉红色。最为有名的飞蝗是沙漠飞蝗, 体长5厘米,另外还有亚洲飞蝗,均可引发大规模的蝗灾。我国常见的飞蝗就属于亚洲飞蝗。 南美飞蝗、北美的洛杉矶飞蝗、迁移飞蝗等几种飞蝗的分布面积最广,在亚洲,澳大利亚、新西兰均有其踪迹。

蝗虫的大爆发特别易在天旱和森林过量砍伐之后出现,蝗虫适应干旱的能力很强,这是因为其他昆虫和鸟类在此情况下都不能生存,而且能造成蝗虫疾病的一种丝状菌被抑制,故而使其数量大增。此外,干旱还使蝗虫喜食的禾本科植物生长受到限制,因此,凡是遇有好食物时,蝗虫便蜂拥而至。故而,这种地方的蝗虫密度极高,逐渐形成集团化行动。

尽管如此,蝗虫为何要集团行动,依然疑问重重,令人费解。不过,科学家近来研究发现,随着蝗虫密度的增加,个体间身体相互接触传递某种信息,刺激蝗虫体内黑化诱导素大量增加,使蝗虫体色由绿变黑,这种“黑化诱导素”可能成为了解蝗虫集团行动的重要线索。

还有一种学说认为,独栖型和迁移型这两种生态型能相互转变。由于温度、湿度和栖息密度的影响,这两种生态便能互相转变。我们相信,掌握环境条件,预测和控制迁移型飞蝗的行踪,对防治蝗虫有着重要意义。

知识结构

【知识点图表】

【学法指导】

1.在实际例子中列举种群的特征,并加以描述及灵活应用。

2.掌握种群密度调查常用的方法:样方法和标志重捕法,并能在实际情况中灵活应用和分析。

3.能够系统地描述种群数量的增长规律,并能借此灵活地解决实际种群中数量的波动。

教材习题参考答案

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.D 8.C 9.D

10.农药防治结合生物防治(适当引入天敌)

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

种群数量

时间

0

种群数量

K

时间

0

·A

生物群落的基本单位——种群

种群数量的增长规律

J型增长曲线

S型增长曲线

种群的特征

种群密度

年龄组成

性别比率

出生率和死亡率

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第1节 生物群落的基本单位——种群

一、学习目标

1、列举种群的特征。

2、应用调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法。

3、说出种群数量增长的规律。

4、说明制约种群数量变动的因素。

二、教材分析

1、重点难点与疑点

1.教学重点

(1)种群的特征。

(2)调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法。

(3)种群数量增长的规律。

(4)制约种群数量变动的因素。

2.教学难点

(1)种群的特征。

(2)调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法。

(3)种群数量增长的规律。

(4)制约种群数量变动的因素。

3.教学疑点

(1)调查种群密度常用的方法:样方法和标志重捕法(应用)。

(2)制约种群数量变动的因素(应用)。

2、教材解读

课 文 解 读

一、种群的特征P48 第1段 种群是是在一定空间中的同种个体的集群,作为一个种群不仅占有一定的空间,而且具有一定的结构,同一种群内的个体间具有交换基因的能力。种群虽然是有同种个体组成,但不等于个体数量的简单相加,从个体层次到种群层次是一个质的飞跃,因为种群具有个体所没有的一些“群体特征”,如种群密度、年龄组成、性别比例、出生率、死亡率、平均寿命等。生物物种的生存、发展和进化都是以种群为基本单位进行的。因此个体与种群的关系是一个部分与整体的关系。

P48 第2段P48 第3段P48 第4段 种群密度是指单位空间内某种群的个体数量。在生态学研究中,种群密度的确定是一个重要的指标。种群数量的调查方法: 目前有以下几种调查方法来估计种群的大小或种群密度。 ①直接统计法:就是直接用目测统计的方法,适用在开阔地区统计大型的哺乳动物数目等。 ②标志重捕法:本方法的原理很简单,设某种群有N个个体,其中a个个体是第一批捕捉并标记,放回原处。经过一段时间后,估计标记个体与原来未标己个体混和均匀。再捕捉b个个体,其中c个个体是带标记的。则某种群的总个数就可以求出:即N:a=b:c,N=ab/c 这种方法适用于比较稳定的种群,即该种群没有迁移现象,出生率和死亡率几乎相等。统计一个池塘里的某种鱼类数量或某一昆虫的数量时,常采用此法。 ③取样计算法(样方法):在需测定的陆地或水域随机划出若干个样方,统计每个样方的全部个体。求出所有样方的平均数,根据平均数以此估计种群的数量;或者求出每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的密度。统计范围大,种群个体较多的常采用此方法。 ④间接估计法:常用统计动物洞穴、粪便、皮毛收购量等的数量来间接推算总量。

P48 第5段 种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,种群的年龄组成大致可以分为三种类型:(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。年龄组成对预测种群的数量发展变化趋势具有重要的意义,对于一般的自然种群,这种预测是比较正确的,但对人口数量变动来说,还要考虑政策因素的影响。

P49 第2段 种群的性别比例是指雌雄个体数目在种群中所占的比例。不同物种的种群,具有不同的性别比例,大致可以分为三种类型:(1)雌雄相当,多见于高等动物,如黑猩猩、猩猩等。(2)雌多于雄,多见于人工控制的种群,如鸡、鸭、羊等。有些野生动物在繁殖时期也是雌多于雄,如象海豹。(3)雄多于雌,多见于营社会性生活的昆虫,如家白蚁等。性别比例在一定程度上影响着种群密度。例如,利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏了害虫种群正常的性别相比例,就会使很多雌性个体不能完成交配,从而使害虫的种群密度明显降低。

P49 第3段 出生率是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体数目;死亡率是指种群中单位数量的个体在单位时间内死亡的个体数目。在对人口数量进行调查时,自然增长率是一个重组的指标。自然增长率=出生率-死亡率。 对一个自然种群来说,影响种群数量变动的主要因素是出生率和死亡率,但个体的迁入和迁出也能影响到种群数量的变动。人群既具有自然种群的属性,也具有社会属性。研究一个国家或地区的人口数量变动时,出生率和死亡率是二个主要参数,其中出生率受人为因素的影响很大,我国实行的计划生育政策有效地控制了出生率的升高,从而降低了人口增长率。迁入和迁出对一个国家和地区的人口数量变动影响也很大,特别是一个地区,由于受政策导向的影响,其影响甚至比出生率和死亡率还要大,如上海市的人口数量在不断增加,但根据出生率和死亡率统计出来的自然增长率已出现负增长的趋势,即上海的人口数量在下降,但上海的政策是广纳贤才,大量外来人员的迁入使上海市的人口在增加。

二、种群数量的增长规律P49 第4段P49 第5段P49 第6段 种群数量的变化包括增长、波动、稳定和下降等,这里主要介绍一点有关种群的增长方面的知识。种群数量的增长有两种基本模式:指数式增长和逻辑斯谛增长。指数式增长是:指在食物(养料)和空间条件充裕,气候适宜、没有敌害等理想条件下,不受资源和空间的限制,种群的数量往往会连续增长。以某种动物为例,假定种群的数量为N0,年增长率为λ,该种群每年的增长速率都保持不变,那么一年后该种群的数量应为: N1=N0·λ二年后该种群的数量N2=N1·λ=N0·λ2,t年后该种群的数量应为Nt=N0·λt 如用坐标表示,黄坐标表示时间,纵坐标表示种群数量,那么种群的增长就会成“J”形曲线。如图所示。种群的指数式增长模式在理论上是存在的,但在自然生态系统中几乎是不可能存在的,因为资源、空间和食物不可能是无限的,即使在实验条件下也无法做到。

P50 第1段 逻辑斯谛增长:在自然条件下,环境条件是有限的,因此种群不可能按指数式增长模型增长。当种群在一个有限的环境中增长时,随着种群密度的上升,个体间对有限空间、食物和其它生活条件的种内斗争必将加剧,以该种群为食的捕食者的数量也会增加,这就会使这个种群的出生率降低,死亡率增高,从而使种群数量的增长率下降。当种群数量达到环境条件所允许的最大容纳量时,种群数量将停止增长。有时会在最大容纳量上下保持相对稳定。据此生态学家逻辑斯谛建立了种群在有限环境条件的种群数量增长的数学模型,称为逻辑斯谛方程。它是一个微分方程,。式中dN/dt是在某一时间、某一种群数量条件下的瞬时增长率;r内禀是增长率,即该种群的最大增长潜力;K为环境的容纳量;N为某一时间时的种群数量。按此方程绘制的曲线如图所示。曲线成“S”形。在N=1/2K时,“S”形曲线有一个拐点A。在对野生动植物资源的合理开发和利用方面,一般将种群的数量控制在环境容纳量的一半,即1/2K值时,此时种群增长速度最快,可提供的资源数量也最多,而又不影响资源的再生。当种群数量大于1/2K时,种群增长的速度将开始下降。所以在开发动植物资源时,种群数量大于1/2K时就可以猎取一定数量的该生物资源,而且获得的量最大,当过度猎取导致种群数量小于1/2K时,种群的增长速度将碱慢,获取的资源数量将碱少,而且还会影响资源的再生。种群数量的增长速度是由出生率、死亡率、迁入和迁出决定的,所以凡是影响到出生率、死亡率、迁入和迁出的因素都可影响种群数量的变化,如气候、食物、被捕食、传染病等。

拓展阅读

一、种群组成的数量特征

有了所研究群落的完整的生物名录,只能说明群落中有哪些物种,想进一步说明群落特征,还必须研究不同种的数量关系。对种类组成进行数量分析,是近代群落分析技术的基础。

(一)种的个体数量

1.多度

多度是对物种个体数目多少的一种估测指标,多用于群落野外调查。国内多采用Drude的七级制多度,即: 极多、 数量很多、数量多、数量尚多、 数量不多而分散、数量很少而稀疏、个别或单株。

2.密度

指单位面积或单位空间内的个体数。一般对乔木、灌木和丛生草本以植株或株丛计数,根茎植物以地上枝条计数。样地内某一物种的个体数占全部物种个体数的百分比称做相对密度。某一物种的密度占群落中密度最高的物种密度的百分比称为密度比。

3.盖度

指的是植物地上部分垂直投影面积占样地面积的百分比,即投影盖度。后来又出现了“基盖度”的概念,即植物基部的覆盖面积。对于草原群落,常以离地面1英寸(2.54cm)高度的断面计算;对森林群落,则以树木胸高(1.3m处)断面积计算。基盖度也称真盖度。乔木的基盖度特称为显著度。

盖度可分为种盖度(分盖度)、层盖度(种组盖度)、总盖度(群落盖度)。林业上常用郁闭度来表示林木层的盖度。通常,分盖度或层盖度之和大于总盖度,这是由于植物枝叶互相重叠而造成的。群落中某一物种的分盖度占所有分盖度之和的百分比,即为该物种的相对盖度。某一物种的盖度占盖度最大物种的盖度的百分比称为盖度比。

4.频度

是指群落中某种植物出现的样方数占整个样方数的百分比,即某个物种在调查范围内出现的频率。

丹麦学者Raunkiaer在欧洲草地群落中,用1/10㎡的小样圆任意投掷,将小样圆内的所有植物种类加以记载,然后计算每种植物出现的次数与样圆总数之比,得到各个种的频度。Raunkiaer根据8000多种植物的频度统计编制了一个标准频度图解,提出了著名的Raunkiaer定律。

凡频度在1~20%的植物种归入A级,21~40%者为B级,41~60%者为C级,61~80%者为D级,80~100%者为E级。在他统计的8000多种植物中,频度属A级的植物种类占 53%,属于B级者有 14%,C级有 9%,D级有 8%,E级有 16%,这样按其所占比例的大小,五个频度级的关系是: A>B>C≥D<E。这就是Raunkiaer频度定律。这个定律说明:在一个种类分布比较均匀一致的群落中,属于A级频度的种类占大多数,B、C和D级频度的种类较少,E级频度的植物是群落中的优势种和建群种,其数目也较多,因此占有较高的比例。这个规律符合群落中低频度种的数目较高频度种的数目多的事实。

实践证明,上述定律基本上适合于任何稳定性较高而种数分布比较均匀的群落,群落的均匀性与A级和E级的大小成正比。E级愈高,群落的均匀性愈大。如若B、C、D级的比例增高时,说明群落中种的分布不均匀,暗示着植被分化和演替的趋势。

5.高度

为测量植物体的一个指标。测量时取其自然高度或绝对高度。某种植物高度占最高的种的高度的百分比称为高度比。

6.重量

用来衡量种群生物量或现存量多少的指标。可分鲜重与干重。在草原植被研究中,这一指标特别重要。单位面积或容积内某一物种的重量占全部物种总重的百分比称为相对重量。

7.体积

是生物所占空间大小的度量。在森林植被研究中,这一指标特别重要。在森林经营中,通过体积的计算可以获得木材生产量(称为材积)。单株乔木的材积由胸高断面积(s)、树高(h)和形数(f)三者的乘积,即V=shf。形数是树干体积与等高同底的圆柱体体积之比。因此在断面积乘树高而获得圆柱体体积之后,必须按不同树种乘以该树种的形数(可由森林调查表中查到),就获得一株乔木的体积。草本植物或小灌木体积的测定,可用排水法进行。

(二)综合数量指标

1.优势度

优势度用以表示一个种在群落中的地位与作用,但其具体定义和计算方法各家意见不一。Braun-Blanquet主张以盖度、所占空间大小或重量来表示优势度,并指出在不同群落中应采用不同指标。苏卡乔夫(1938)提出,多度,体积或所占据的空间、利用和影响环境的特性、物候动态均应作为某个种优势度指标。有的认为盖度和密度为优势度的度量指标。也有的认为优势度即“盖度和多度的总和”或“重量、盖度和多度的乘积”等等。

2.重要值

也是用来表示某个种在群落中的地位和作用的综合数量指标,因为它简单、明确,所以在近些年来得到普遍采用。重要值是美国的J.T.Curtis和 R.P.McIntosh(1951)首先使用的,他们在Wisconsin研究森林群落连续体时,用重要值来确定乔木的优势度或显著度,计算的公式如下:

重要值(I.V.)=相对密度+相对频度+相对优势度(相对基盖度)

上式用于草原群落时,相对优势度可用相对盖度代替:重要值=相对密度+相对频度+相对盖度

二、动物种群的数量波动

种群的数量是波动的,有的波动不规则,有的波动规则而又稳定,呈现出种群数量波动的周期现象。如交喙鸟数量的最大值,在芬兰约3年出现一次;栖息在冻原地带的北极枭、北极狐和环颈旅鼠每隔4年大发生一次;雪兔和猞猁数量的最大值每隔9~10年出现一次。

动物种群数量变动的调节机理,目前还不清楚,一般认为是出生率和死亡率、迁入和迁出这两组过程的综合结果。因此,凡是能影响出生率、死亡率以及迁移率的因素,都会影响动物种群的数量变动。这里只以食物因素和发育阶段因素来说明它们对种群数量的调节作用。

1.食物对种群数量的调节 食物是种群数量的重要限制因素。草食动物的数量直接受食物的限制,如环颈旅鼠以草料为生,所以草原的生长情况和它的数量变化关系密切。又如芬兰的交喙鸟种群大发生和它的食物云杉球果丰收年一致。肉食动物的数量也直接受食物所限制。如北极地区的猞猁以雪兔为食物,雪兔的数量直接决定猞猁的数量,所以雪兔的最高产量一般要比猞猁的最高产量提前1~2年。

2.发育阶段对种群数量的调节 我们可以从存活曲线理解动物的发育阶段对种群数量变动的影响。存活曲线是表示一个种群在一定时期内的存活量的指标,可以从100头或1000头动物开始,跟踪这种动物的命运,随时记录下这动物的死亡数,直到最后全部死亡。一般可分成三种存活曲线。第Ⅰ型存活曲线所代表的生物,它们早年活动期死亡率极低,晚年在达到生理年龄的最大值时,在很短的期限内一齐死亡。人类和许多哺乳动物的存活曲线很接近这一类。第Ⅱ型存活曲线代表一类生物,它在整个生命周期内,死亡率基本稳定,如水螅,有些鸟类及小型哺乳动物较接近这一型。第Ⅲ型存活曲线代表的生物,它们在幼龄阶段有极高的死亡率,一旦过了危险期,死亡率变得很低,而且稳定,许多无脊椎动物和低等脊椎动物属于这一型。如青蛙一次产卵很多,卵在早期发育中的死亡和蝌蚪大量被捕食,曲线迅速下降。一些蝌蚪闯过早期,变成成蛙,就能存活多年。

存活曲线以环境条件和对有限资源的竞争为转移。例如人类的存活曲线因营养、卫生和医药条件有很大的变化。从石器时代人的寿命只有35岁,到现在已增加了一倍多。这主要是因婴儿死亡率大大降低的缘故。又如低等动物产大量的卵,只有几个能存活到成熟期。但是,如果环境变得合适,死亡率变得很低,种群就会突然爆发,不少农业害虫大爆发,就是这种情况。

研究存活曲线是极有意义的。它可判断各种动物种群最易受伤害的年龄。如我们能人为地影响最易受害阶段,就可较有效地控制这一种群的数量,以达造福人类的目的。如可选择最有利的时间组织打猎;可选择最有利的时间进行害虫防治。

三、农业的大敌——蝗虫

提起蝗虫,几乎无人不知无人不晓,它们是农作物和其他植物的害虫。蝗虫的踪迹遍布全世界,是农业生产的一大害。

1999年夏天,我国北方大部分地区出现了持续高温干旱的天气,这种天气给人民的生活带来了不便,也给农作物的生长带来了不利的影响。但是,这却给农作物害虫的繁殖和生长带来了便利的条件。这样,蝗灾便爆发了。特别是在黄淮海地区,发生了较大面积的蝗灾,受灾面积达1000多万亩。其中河北、河南、山东等省的一些地区情况尤其严重,有的区域蝗蝻(蝗虫幼虫)密度每平方米达2000多只,对农业生产构成了严重威胁。

蝗灾在世界各地均有出现,几乎在我国出现蝗灾的同时,俄罗斯的西伯利亚地区也爆发了大蝗灾,其灾情之严重是历史上罕见的。小小的蝗虫竟让俄罗斯这样的科技强国束手无策,奈何不得。而在我国华北等地也出现了同样的蝗灾,由于科技人员努力和广大人民群众的积极配合,很快就控制了灾情。这说明蝗灾并不是不可以防治和控制的。

那么,蝗虫大爆发的缘由和情形如何呢?

每逢蝗灾爆发时,一群群的蝗虫铺天盖地,乌云蔽日般东奔西撞,它们所到之处,各种绿色植物均遭暴殄,惨不忍睹。譬如,1988年,非洲的塞内加尔和毛里塔尼亚境内,发生了数十年罕见的蝗灾,仅一群蝗虫就可达1000亿只以上。

蝗虫属于节肢动物门、昆虫纲、直翅目、蝗科,身体一般绿色或黄褐色,咀嚼式口器,后足大,适于跳跃,不完全变态,其幼虫称为“蝻”,主要以禾本科植物为食,种类很多,世界上共约有1万余种,在我国就有300余种,如飞蝗、稻蝗、竹蝗,意大利蝗、蔗蝗、棉蝗等是农林业的主要害虫。

飞蝗通常分为两种生态型,即“独栖型”及“迁移型”,或称“群居型”和“散居型”。独栖型一般在傍晚稍有迁移习性,但对农作物的危害稍轻。迁移型经常集成大群迁移,是严重的害虫,圣经上就有有关这种飞蝗爆发的记载。

独栖型和迁移型飞蝗在形态、体色上有一定区别,有人认为这与取得食物的方式有关。迁移型飞蝗多为粉红色。最为有名的飞蝗是沙漠飞蝗, 体长5厘米,另外还有亚洲飞蝗,均可引发大规模的蝗灾。我国常见的飞蝗就属于亚洲飞蝗。 南美飞蝗、北美的洛杉矶飞蝗、迁移飞蝗等几种飞蝗的分布面积最广,在亚洲,澳大利亚、新西兰均有其踪迹。

蝗虫的大爆发特别易在天旱和森林过量砍伐之后出现,蝗虫适应干旱的能力很强,这是因为其他昆虫和鸟类在此情况下都不能生存,而且能造成蝗虫疾病的一种丝状菌被抑制,故而使其数量大增。此外,干旱还使蝗虫喜食的禾本科植物生长受到限制,因此,凡是遇有好食物时,蝗虫便蜂拥而至。故而,这种地方的蝗虫密度极高,逐渐形成集团化行动。

尽管如此,蝗虫为何要集团行动,依然疑问重重,令人费解。不过,科学家近来研究发现,随着蝗虫密度的增加,个体间身体相互接触传递某种信息,刺激蝗虫体内黑化诱导素大量增加,使蝗虫体色由绿变黑,这种“黑化诱导素”可能成为了解蝗虫集团行动的重要线索。

还有一种学说认为,独栖型和迁移型这两种生态型能相互转变。由于温度、湿度和栖息密度的影响,这两种生态便能互相转变。我们相信,掌握环境条件,预测和控制迁移型飞蝗的行踪,对防治蝗虫有着重要意义。

知识结构

【知识点图表】

【学法指导】

1.在实际例子中列举种群的特征,并加以描述及灵活应用。

2.掌握种群密度调查常用的方法:样方法和标志重捕法,并能在实际情况中灵活应用和分析。

3.能够系统地描述种群数量的增长规律,并能借此灵活地解决实际种群中数量的波动。

教材习题参考答案

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.D 8.C 9.D

10.农药防治结合生物防治(适当引入天敌)

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

种群数量

时间

0

种群数量

K

时间

0

·A

生物群落的基本单位——种群

种群数量的增长规律

J型增长曲线

S型增长曲线

种群的特征

种群密度

年龄组成

性别比率

出生率和死亡率

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网