【2020统编版】五年级下册语文教案-9 古诗三首

文档属性

| 名称 | 【2020统编版】五年级下册语文教案-9 古诗三首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

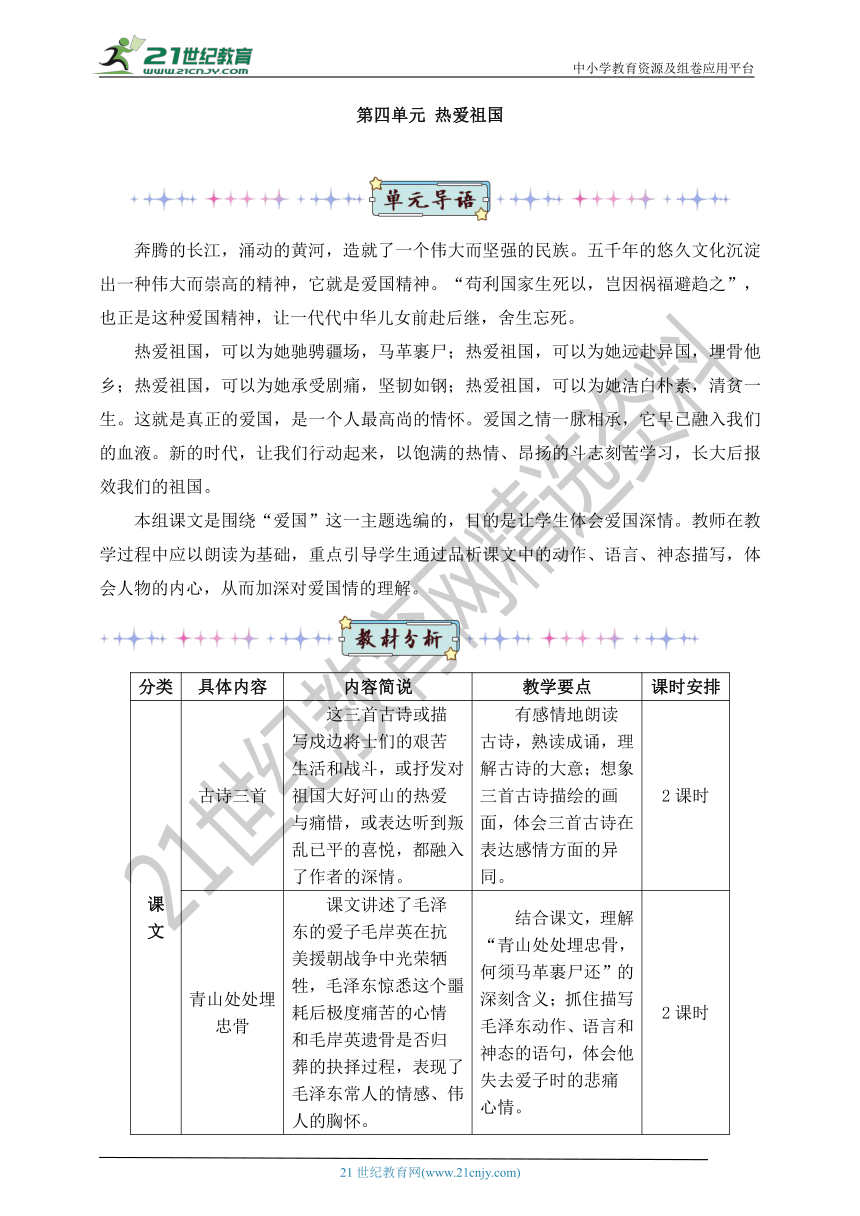

第四单元 热爱祖国

奔腾的长江,涌动的黄河,造就了一个伟大而坚强的民族。五千年的悠久文化沉淀出一种伟大而崇高的精神,它就是爱国精神。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,也正是这种爱国精神,让一代代中华儿女前赴后继,舍生忘死。

热爱祖国,可以为她驰骋疆场,马革裹尸;热爱祖国,可以为她远赴异国,埋骨他乡;热爱祖国,可以为她承受剧痛,坚韧如钢;热爱祖国,可以为她洁白朴素,清贫一生。这就是真正的爱国,是一个人最高尚的情怀。爱国之情一脉相承,它早已融入我们的血液。新的时代,让我们行动起来,以饱满的热情、昂扬的斗志刻苦学习,长大后报效我们的祖国。

本组课文是围绕“爱国”这一主题选编的,目的是让学生体会爱国深情。教师在教学过程中应以朗读为基础,重点引导学生通过品析课文中的动作、语言、神态描写,体会人物的内心,从而加深对爱国情的理解。

分类

具体内容

内容简说

教学要点

课时安排

课

文

古诗三首

这三首古诗或描写戍边将士们的艰苦生活和战斗,或抒发对祖国大好河山的热爱与痛惜,或表达听到叛乱已平的喜悦,都融入了作者的深情。

有感情地朗读古诗,熟读成诵,理解古诗的大意;想象三首古诗描绘的画面,体会三首古诗在表达感情方面的异同。

2课时

青山处处埋

忠骨

课文讲述了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝战争中光荣牺牲,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和毛岸英遗骨是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感、伟人的胸怀。

结合课文,理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的深刻含义;抓住描写毛泽东动作、语言和神态的语句,体会他失去爱子时的悲痛心情。

2课时

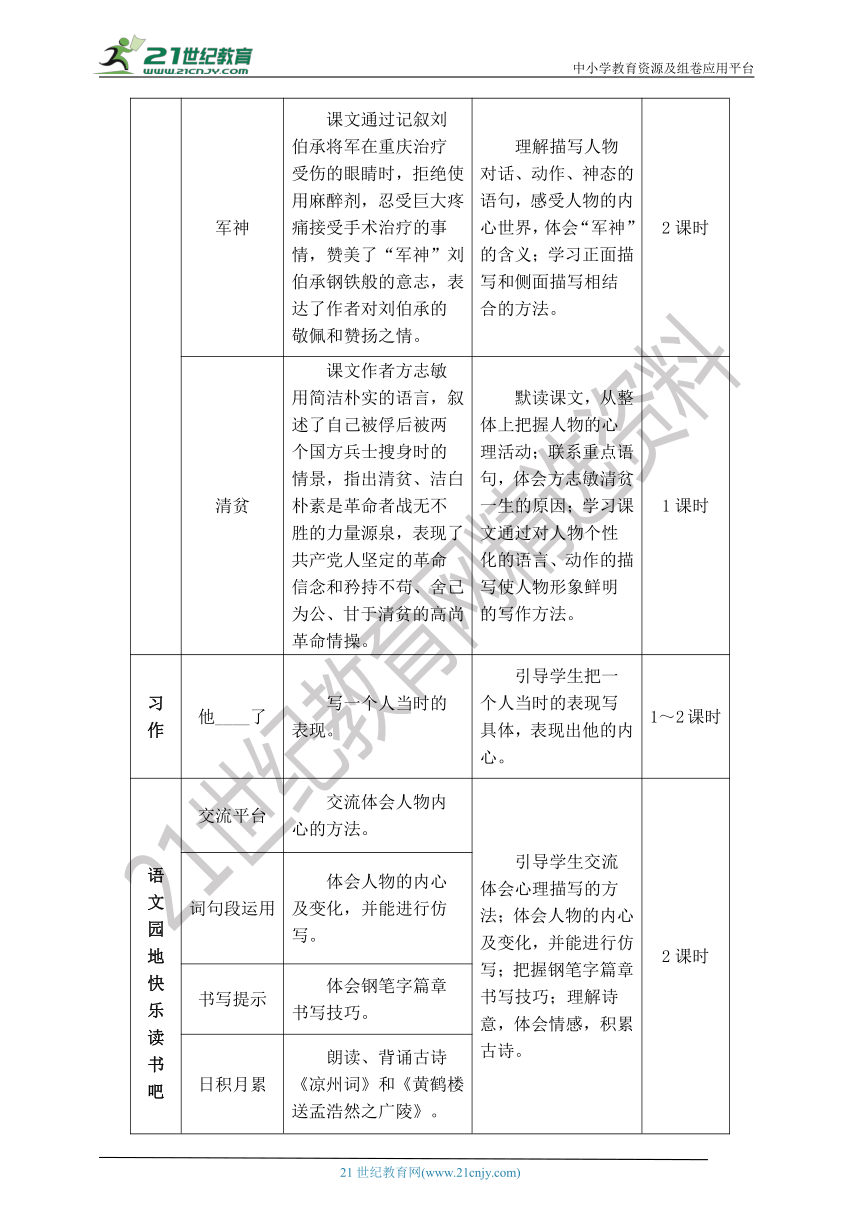

军神

课文通过记叙刘伯承将军在重庆治疗受伤的眼睛时,拒绝使用麻醉剂,忍受巨大疼痛接受手术治疗的事情,赞美了“军神”刘伯承钢铁般的意志,表达了作者对刘伯承的敬佩和赞扬之情。

理解描写人物对话、动作、神态的语句,感受人物的内心世界,体会“军神”的含义;学习正面描写和侧面描写相结合的方法。

2课时

清贫

课文作者方志敏用简洁朴实的语言,叙述了自己被俘后被两个国方兵士搜身时的情景,指出清贫、洁白朴素是革命者战无不胜的力量源泉,表现了共产党人坚定的革命信念和矜持不苟、舍己为公、甘于清贫的高尚革命情操。

默读课文,从整体上把握人物的心理活动;联系重点语句,体会方志敏清贫一生的原因;学习课文通过对人物个性化的语言、动作的描写使人物形象鲜明的写作方法。

1课时

习

作

他____了

写一个人当时的表现。

引导学生把一个人当时的表现写具体,表现出他的内心。

1~2课时

语

文

园

地

快

乐

读

书

吧

交流平台

交流体会人物内心的方法。

引导学生交流体会心理描写的方法;体会人物的内心及变化,并能进行仿写;把握钢笔字篇章书写技巧;理解诗意,体会情感,积累古诗。

2课时

词句段运用

体会人物的内心及变化,并能进行仿写。

书写提示

体会钢笔字篇章书写技巧。

日积月累

朗读、背诵古诗《凉州词》和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

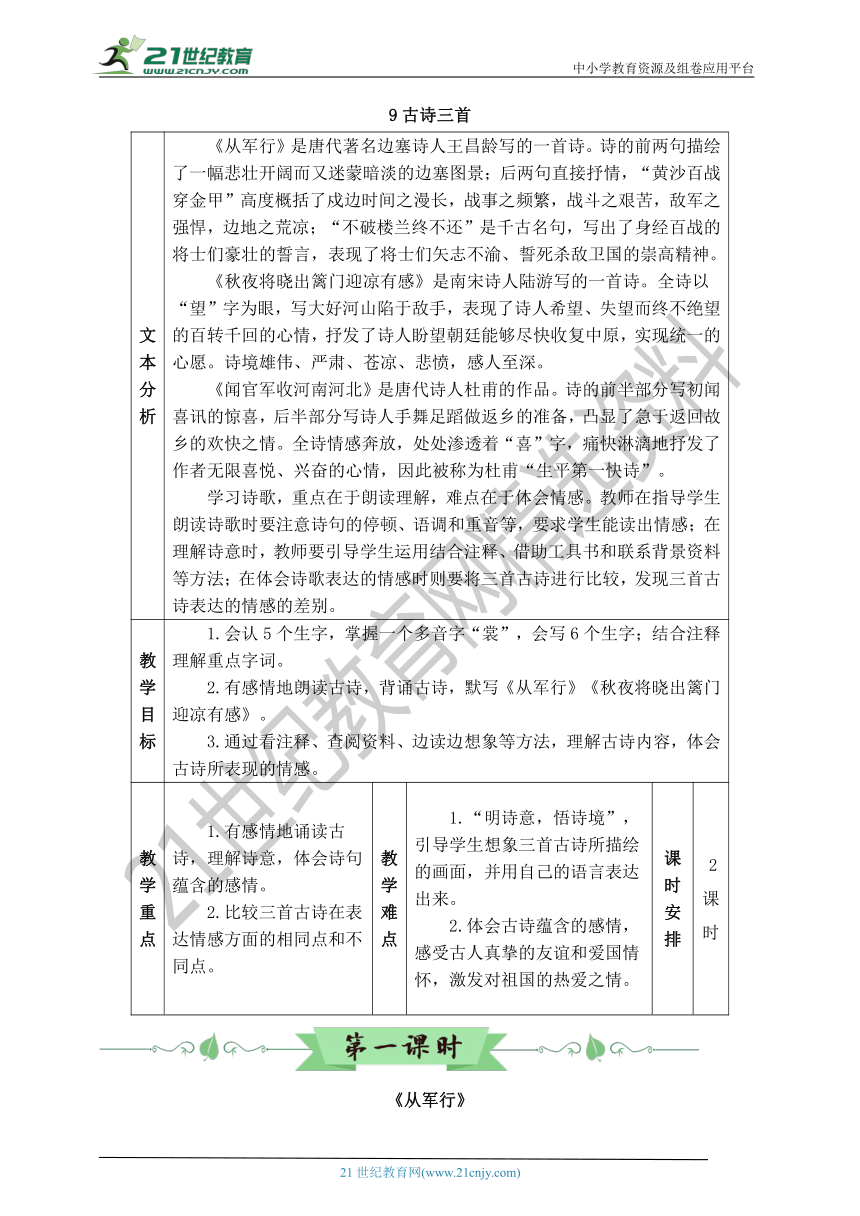

9古诗三首

文本分析

《从军行》是唐代著名边塞诗人王昌龄写的一首诗。诗的前两句描绘了一幅悲壮开阔而又迷蒙暗淡的边塞图景;后两句直接抒情,“黄沙百战穿金甲”高度概括了戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉;“不破楼兰终不还”是千古名句,写出了身经百战的将士们豪壮的誓言,表现了将士们矢志不渝、誓死杀敌卫国的崇高精神。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》是南宋诗人陆游写的一首诗。全诗以“望”字为眼,写大好河山陷于敌手,表现了诗人希望、失望而终不绝望的百转千回的心情,抒发了诗人盼望朝廷能够尽快收复中原,实现统一的心愿。诗境雄伟、严肃、苍凉、悲愤,感人至深。

《闻官军收河南河北》是唐代诗人杜甫的作品。诗的前半部分写初闻喜讯的惊喜,后半部分写诗人手舞足蹈做返乡的准备,凸显了急于返回故乡的欢快之情。全诗情感奔放,处处渗透着“喜”字,痛快淋漓地抒发了作者无限喜悦、兴奋的心情,因此被称为杜甫“生平第一快诗”。

学习诗歌,重点在于朗读理解,难点在于体会情感。教师在指导学生朗读诗歌时要注意诗句的停顿、语调和重音等,要求学生能读出情感;在理解诗意时,教师要引导学生运用结合注释、借助工具书和联系背景资料等方法;在体会诗歌表达的情感时则要将三首古诗进行比较,发现三首古诗表达的情感的差别。

教学目标

1.会认5个生字,掌握一个多音字“裳”,会写6个生字;结合注释理解重点字词。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.通过看注释、查阅资料、边读边想象等方法,理解古诗内容,体会古诗所表现的情感。

教学重点

1.有感情地诵读古诗,理解诗意,体会诗句蕴含的感情。

2.比较三首古诗在表达情感方面的相同点和不同点。

教学难点

1.“明诗意,悟诗境”,引导学生想象三首古诗所描绘的画面,并用自己的语言表达出来。

2.体会古诗蕴含的感情,感受古人真挚的友谊和爱国情怀,激发对祖国的热爱之情。

课时安排

2课时

《从军行》

1.有感情地朗读、背诵并默写古诗。

2.理解古诗大意,用自己的话说出诗句的意思。

3.了解边塞诗特有的悲壮苍凉的特点,体会边塞诗中意象的运用。

4.在诵读中感悟,感受诗歌的意境,体会远征将士的爱国之心、破敌之志,激发爱国热情。

1.借助注释,结合课外资料,理解古诗大意;了解边塞诗的特点,体会边塞诗中意象的运用。

2.体会作者所表达的情感,感受古代将士弃家入塞、奋勇杀敌、许身报国、建功立业的积极进取的精神。

一、激趣导入,揭示课题

1.谈话导入,激发想象,自然过渡到课文学习。

导语:每一个朝代,都有一些经久流传的作品,它们或记述爱国将士誓死戍守边关的动人事迹,或表现仁人志士渴望杀敌报国的雄心壮志。今天,我们学习唐代大诗人王昌龄写的一首边塞诗——《从军行》,近距离接触戍边将士,感受他们高尚的爱国情怀。

2.播放古诗朗读音频,学生听读古诗,感受古诗的节奏,进入古诗情境。

3.教师出示《从军行》,学生齐读诗题,理解诗题。

明确:“从军行”是乐府曲名,内容多写边塞情况和战士的生活。

思考:从军的环境如何?从军的将士有什么志向和愿望?

二、初读课文,检测预习

1.了解作者和边塞诗的相关知识。

王昌龄(?—约756) 字少伯,京兆长安(今陕西西安)人,唐代著名边塞诗人。曾任江宁丞,世称“王江宁”。因其擅长七言绝句,人称“七绝圣手”。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满积极向上的精神。其代表作有《出塞》《芙蓉楼送辛渐》《采莲曲》等。今存《王昌龄集》。

边塞诗 又称出塞诗,是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。边塞诗是边塞生活的艺术反映,其思想内容极其丰富:可以抒发渴望建功立业、报效国家的豪情壮志,可以状写戍边将士的乡愁、家中思妇的别离之情,可以表现塞外戍边生活的艰辛、连年征战的残酷,可以宣泄对黩武开边的不满、对将军贪功启衅的怨情,可以惊叹边地绝域的奇异风光和民风民俗……代表诗人有高適、岑参、王昌龄、李颀等。高適《燕歌行》、岑参《白雪歌送武判官归京》《走马川行奉送封大夫出师西征》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格。

2.朗读古诗。

(1)自由读古诗,要求读正确、读通顺。

(2)指名朗读古诗,师生共评是否读得既正确又通顺。

(3)学生自由大声朗读古诗并划分节奏。

(4)教师示范朗读《从军行》,再让学生闭上眼睛认真听课文的朗读音频,边听边想象古诗描绘的画面,在聆听中初步体会诗人的感情。

从军行

青海/长云//暗/雪山,孤城/遥望//玉门关。

黄沙/百战//穿/金甲,不破/楼兰//终/不还。

3.理解诗意。

(1)结合注释和工具书理解重点词语。

玉门关:古关名,故址在今甘肃敦煌西北。

青海:即青海湖,在今青海西宁西。 暗:遮蔽,使其暗淡。

金甲:金属制作的铠甲。 破:打败。

楼兰:西域古国名,诗中泛指西域地区的各部族政权。

4.说说古诗大意。

明确:青海湖上空的乌云把祁连大雪山都遮暗了,驻守边疆孤城的战士向西遥望远方的玉门关。将士们在沙漠中身经百战,连铁甲战衣都磨破了,他们下定决心不打败进犯的敌人誓死不回家。

5.引导学生对照插图再说诗意,感受古诗所营造的意境。

三、再读课文,整体感知

1.研读前两句,想象情景。

(1)用多种方式读前两句:教师范读、学生齐读、点名朗读、比赛背诵等。

(2)自己轻声读一读,思考:你从中看到了边塞的什么?(青海湖、乌云铺天盖地、雪山、一座孤城,还看到了玉门关)

(3)追问:什么样的雪山?(出示雪山图)这里的雪山是指祁连山,海拔4000~5000米,终年积雪,雪光闪耀,异常壮丽。祁连山因它的雪白而壮丽,如今怎么就暗了下来呢?(漫天的黄沙、四起的硝烟,让雪山变暗了,让边塞变暗了)

(4)引导学生带着自己的理解来读这两句。

(5)提问:再读读这两句,你对“暗”还有不同的理解吗?

示例:

生1:作者用一个“暗”字十分准确地表现了云块的广大、云层的厚重,从而隐喻边疆生活的艰辛和战场拼杀的凶险。

生2:将士们远离家乡,远离亲人,不能回家与亲人团聚,心情也是暗淡的。

(6)感受孤城之“孤”。

明确:孤独,对故土的思念,对家乡亲人的思念。

总结:这两句在写景的同时渗透着丰富复杂的感情:戍边将士对边防形势的关注,对自己所担负的卫国任务有强烈的自豪感、责任感,以及戍边生活的孤寂、艰苦之感,对家乡、亲人的思念,都融合在悲壮、开阔而又迷蒙暗淡的景色里。

2.研读后两句,体会情感。

过渡:环境是这样的恶劣,乡情是这样的深切,可戍边将士——(出示后两句:黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还)

(1)赏析“黄沙百战穿金甲”。

明确:①“百战”形容战争之多、战事之长。“穿”不是“穿上金甲”,而是磨破了金甲。

②金属制作的盔甲还会被磨破,真不可思议呀!你认为可能吗?边塞将士是怎样把金甲磨破的?(征战时间之久,暗示战争的激烈频繁)

③“黄沙”“百战”“穿金甲”说明了什么?(高度概括了戍边时间之漫长、战事之频繁、战斗之艰苦、敌军之强悍、边地之荒凉)

过渡:面对困难,将士们的报国壮志不但没有被消磨,反而在大漠风沙的磨炼中变得更加坚定。身经百战的将士豪壮的誓言是——“不破楼兰终不还”。你是怎样理解这誓死报国的最强音的呢?

(2)赏析“不破楼兰终不还”。

导读:金甲易损,生命可抛,戍边将士报国的意志却不会减,所有的豪情、气势都融在了这句诗里——“不破楼兰终不还”,刀光剑影、生死拼搏里横刀立马的身影流露着马革裹尸的豪情——“不破楼兰终不还”。

①在这豪壮的语言中,你感受到了将士们一颗怎样的心?(不把敌人消灭誓不还家的决心,一颗誓死报国、不惜为国捐躯的心)

②拓展:

A.“不破楼兰终不还”这铿锵有力的语言让我们感受到了将士们的万丈豪情,难道他们就不思念家乡,不想念亲人吗?(他们也思念家乡,想念亲人,但对他们来说最重要的是保家卫国)

B.家乡的亲人也无时无刻不牵挂着他们啊!会有哪些人牵挂着他们呢?(也许是两鬓斑白的双亲,他们拄着拐杖一次次在村头翘首以盼;也许是一双年幼的儿女,他们在一次次地呼唤父亲回家;也许是留守家园的妻子,她因思念而让黑发染上白霜)

C.请你们代替边关的将士们给家乡的亲人写一封信,告诉他你为什么“终不还”。

D.学生练笔、交流,教师指名分享,并结合学生的反馈,相机板书:忠心报国。

3.总结全诗,升华悟情。

小结:在这首诗里,我们看到了塞外风沙肆虐的恶劣环境,体会到了将士们戍边的凄苦、孤独和悲凉,更感受到了将士们奋勇杀敌的坚定决心以及誓死报国的壮志豪情。这凄美、悲壮、向上的画卷就是唐朝的边塞诗,是诗人留给我们的珍宝。

四、拓展文本,延伸诗情

过渡:王昌龄的《从军行》组诗共七首,七首诗构成七幅不同的画面,我们今天学的是第四首。感兴趣的同学可以课后再搜集一下其他六首或其他诗人的边塞诗读一读,感受盛唐边塞诗的悲壮、豪放。

1.教师出示王昌龄的另一首《从军行》,并配以符合情境的图片。

从军行(其五)

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

2.引导学生品味诗句。

(1)风沙遮天蔽日,一个“昏”字让你感受到了什么?(出征的军队卷尘挟风,气势逼人)

(2)从“前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”两句中你能想象到什么?(这两句诗让我们想象到了前锋部队的英勇,也想象到了前方的仗打得艰苦、出色)

3.再次引导学生感情朗读、背诵,教师总结。

小结:一场激战,不是写得声嘶力竭,而是以轻快跳脱之笔,通过侧面的烘托、点染,让我们去体会,去遐想,这就是王昌龄的高明之处,不怪人们称他为“七绝圣手”。

五、作业设计,巩固提升

1.课外搜集更多的边塞诗,背诵并积累。

2.完成本课对应训练。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》《闻官军收河南河北》

1.会认“仞、岳、蓟”等5个生字,掌握1个多音字“裳”,会写“仞、岳、摩”等6个生字。

2.有感情地朗读并背诵两首古诗,默写《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.理解两首古诗中的重点词语,进而把握古诗大意。

4.感受诗歌的意境,体会诗歌表达的情感。

1.理解诗句,想象画面,体会诗歌的意境。

2.体会两首古诗表达的情感。

3.反复诵读,在比较欣赏中探讨本课三首古诗的异同,体会作者的爱国情怀,激发学生热爱祖国的情感。

一、温故知新,导入新课

1.回顾上节课所学,引导学生背诵古诗。

导语:上节课,我们学习了王昌龄的《从军行》,同学们都会背了吗?(指名背诵)上节课,我还给大家布置了一些课外作业,大家能分享你们的积累吗?可以是《从军行》的其他六首,也可以是其他边塞诗。大家在分享的时候要注意有感情地朗读,读出诗的味道和诗中的情感。

2.自然导入新课,学生齐读诗题。

过渡:上节课我们欣赏了玉门关外的边塞风光,感受到了将士们的孤独、凄苦,更感受到了他们渴望杀敌报国的豪情壮志。现在,让我们随诗人陆游再次走进战火纷飞的年代,体会诗人面对沦于敌手的大好河山时内心的沉痛。(板书:秋夜将晓出篱门迎凉有感)

3.引导学生理解诗题。

明确:将晓:快要天亮。 篱门:篱笆门。 感:感慨。题目的意思:秋天的后半夜,快要天亮的时候,走出篱笆做成的门,迎着习习的凉风深有感慨。

二、学习古诗,掌握方法

1.介绍作者及古诗的创作背景。

(1)作者简介。

陆游(1125—1210) 字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。他的诗歌总的主题是抒发政治抱负和同情人民苦难,艺术风格雄浑豪放、激情洋溢,间或质朴清新,修辞炼句精致工整,在律诗绝句中善用对偶,浑然一体,别开生面。其代表作有《书愤》《示儿》《游山西村》等。

(2)了解诗作背景。

南宋时期,金兵占领了中原地区。诗人作此诗时,中原地区已沦陷于金人之手六十多年了。此时,爱国诗人陆游被罢归故乡,在山阴乡下,诗人向往着中原地区的大好河山,也惦念着中原地区的人民,盼望南宋王朝能够尽快收复中原,实现统一。

2.教师出示古诗,引导学生自读,读出停顿、节奏。圈出要求会认、会写的字,读准字音,读通诗句。

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河/东/入海,五千仞岳/上/摩天。

遗民/泪尽/胡尘里,南望/王师/又一年。

◆正音:“将”读“jiānɡ”,不读“jiànɡ”;“仞”读“rèn”,不读“rén”;“遗”读“yí”,不读“wèi”。

◆辨形:“仞”的右边是“刃”,不是“刀”;“摩”不要写成“磨”。

3.引导学生理解重点字词。

[三万里]夸张的说法,形容黄河很长。 [河]特指黄河。

[五千仞]夸张的说法,形容华山很高。仞,长度单位。[摩天]碰到天,形容极高。

[遗民]指在金统治地区的原宋朝百姓。[胡尘]指金统治地区的风沙,诗中借指金政权。

[泪尽]眼泪流干。[南望]面对南方盼望。[王师]指南宋朝廷的军队。

4.教师出示自学提示。

(1)自读古诗,结合注释理解诗句的意思,在不理解的地方做上标记。

(2)观察课本上的插图,再读古诗,想象画面。

(3)小组交流自己不理解的地方。

5.教师检查学生自学的情况,引导赏析古诗。

(1)教师指名听写由“仞、岳、摩、遗”组成的词语。

(2)学生自读古诗,理解诗句的意思,感悟诗句表达的情感。

(3)展示交流,教师释疑解惑。

过渡:通过以往的学习,相信同学们已经掌握了理解诗意、体会情感的方法,并且对这些方法也能灵活运用。现在请大家一起来说说自己对陆游这首诗的理解,交流学习中遇到的疑问。

预设一:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

诗意:滔滔万里黄河奔流不息东注入海,华山与天相接,直插云霄。

交流疑问:

①这两句诗描绘了一幅怎样的画面?

明确:这两句诗向我们展示了滚滚黄河东流入海的磅礴气势和华山巍然屹立、直耸入云的雄伟壮丽的画面。

②这两句诗主要写景,运用了怎样的写法?

明确:运用了夸张、化静为动的写法,使人感到景物不仅雄伟,而且虎虎有生气。

③这两句诗描绘祖国壮丽河山的用意是什么?

明确:诗人极力描绘祖国壮丽的河山,而这美好的河山已沦陷于敌手,两相对比,更表达出了诗人的爱国情感和对统治者无能的痛恨。

预设二:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

诗意:金统治地区的宋朝百姓在金兵战马扬起的尘沙里流尽了眼泪,一年又一年地盼望着宋王朝的军队来收复河山。

交流疑问:

①朗读这两句诗的时候应用怎样的语气?(低沉而悲愤的语气)

②这两句诗是千古传诵的名句,试着赏析。

明确:这两句诗抒情,表现人民大众的悲愤与希望。“泪尽”一词,包含无限辛酸。以“胡尘”作“泪尽”的背景,感情愈加沉痛。

③这两句诗传达了诗人怎样的感情?

明确:诗人极写北地遗民的苦望,实际上是在表露自己心头对朝廷的失望。南宋统治集团偏安一隅,不思进取,正醉生梦死于西子湖畔,把大好河山、国恨家仇丢在脑后,可谓心死久矣。诗人为遗民呼号,目的还是想引起南宋统治集团的警觉,激起他们恢复中原、一统河山之志。诗人对遗民的深切同情,对祖国大好河山的热爱,对南宋朝廷的愤慨溢于言表,他的忧国忧民的情怀令人感动。

6.教师小结,升华诗歌表达的情感。

小结:这是陆游的代表作之一。全诗由景抒情,强烈地反映出诗人盼望尽快收复失去的大好河山、统一祖国的愿望,流露了他对南宋统治者无能的悲愤心情。这深沉的情感数千年来一直感动着我们。

三、运用方法,自主学习

1.谈话导入,过渡到对《闻官军收河南河北》的学习。

过渡:唐宋诗词中,有很多抒发爱国情怀的作品。我们已学过的那两首诗表达的就是这个主题,现在我们要学习的这首古诗也是如此。这是杜甫在唐朝衰败时期写的,但是却一改他深沉、悲壮的旋律,被称为杜甫“生平第一快诗”。(板书:闻官军收河南河北)

2.理解诗题,了解作者和创作背景。

(1)学生齐读诗题,读出“快诗”的感觉。

(2)引导学生理解诗题。

①“闻”是什么意思?(听说)谁听说了什么?(杜甫听说了唐王朝的军队收复了河南河北)

②“河南河北”指的是什么?(“河”在古代专指黄河,河南河北指的是黄河以南和黄河以北地区)

③谁来完整地说说诗题的意思?(杜甫听到了唐王朝的军队收复了黄河以南和黄河以北的消息)

(3)介绍作者和古诗的创作背景。

杜甫(712 —770) 字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。原籍湖北襄阳,后徙河南巩县。曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”。其诗大胆揭露当时的社会矛盾,对穷苦人民寄予深切的同情,内容深刻。许多优秀的作品显示了唐代由盛转衰的历史过程,因此被称为“诗史”。存诗1400多首,有《杜工部集》。

创作背景 这首诗作于唐代宗广德元年(763年)春天。宝应元年(762年)冬季,唐军在洛阳附近的衡水打了一个大胜仗,收复了洛阳和郑(今河南郑州)、汴(今河南开封)等州,叛军头领薛嵩、张忠志等纷纷投降。第二年,史思明的儿子史朝义兵败自缢,其部将田承嗣、李怀仙等相继投降,至此,持续八年之久的“安史之乱”宣告结束。杜甫是一个热爱祖国而又饱经丧乱的诗人,当时正流落在四川,听闻这个大快人心的消息后,欣喜若狂,遂走笔写下这首诗。

3.朗读古诗,理解重点字词。

(1)教师引导学生朗读古诗。

自读要求:

①自由读古诗,读准字音,做到字正腔圆。

②圈出诗中出现的地名,并读熟练。(别忘了诗题也是诗的一部分。)

(2)教师播放朗读音频,指导学生划分节奏。

节奏示例:剑外/忽传//收/蓟北,初闻/涕泪//满/衣裳。却看/妻子//愁/何在,漫卷/诗书//喜/欲狂。白日/放歌//须/纵酒,青春/作伴//好/还乡。即从/巴峡//穿/巫峡,便下/襄阳//向/洛阳。

(3)学生朗读古诗,汇报交流。

①汇报生难字:蓟(jì)北 涕(tì)泪 衣裳(chánɡ) 巫(wū)峡 襄(xiānɡ)阳

②汇报圈画的地名:河南、河北、剑外、蓟北、巴峡、巫峡、襄阳、洛阳

预设:在学生汇报完后,教师可以借助地图,引导学生在地图上找到以上地名,初步了解诗人的行踪,为后面理解诗意打下基础。

(4)同桌合作朗读古诗,互相纠错。

(5)指名朗读,师生共同评价。

(6)师生合作,理解重点字词。

【剑外】四川剑阁以南地区,指作者所在的蜀地。

【蓟北】泛指唐代蓟州北部地区,当时是叛军盘踞的地方。

【涕】眼泪。 【却看】回头看。 【妻子】妻子和孩子。

【漫卷】胡乱地卷起。 【放歌】放声高歌 【纵酒】开怀痛饮。

【青春】指春天。 【巫峡】长江三峡之一,因穿过巫山得名。

【便】就的意思。 【襄阳】今属湖北。

【洛阳】今属河南,古代城池。

4.再读古诗,体悟诗情。

(1)学生齐读古诗,思考:诗中哪个字最能体现诗人的心情?

明确:诗中最能体现诗人的心情的字是“喜”。这个“喜”字是全诗的诗眼,奠定了全诗的情感基调。诗人喜到了什么程度呢?从“欲狂”两字能体会到诗人高兴到将要疯狂。

(2)引导学生围绕“喜”字来理解古诗。

①剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

诗意:剑门外忽然传来收复蓟北的消息,刚刚听到时眼泪沾满衣裳。

a.思考:蓟北是怎样失去的呢?杜甫为什么会身处剑外?

预设:教师出示问题引导学生思考,借助相关背景知识分析杜甫喜的原因。

b.教师简介相关背景知识。

安史之乱中,蓟北是安史叛军的根据地。叛军一路南下,攻陷了洛阳。洛阳四面数百里州县皆成废墟,出现了千里人烟断绝的惨景。无数受苦受难的百姓背井离乡,杜甫随着逃难的人群离开了故乡,一路历经千辛万苦,来到四川。

c.分析喜的原因。

明确:安史之乱中诗人被迫离开家乡,流落到剑外。如今,叛军的老巢蓟北被唐王朝军队收复了,意味着人民可以安居乐业了。杜甫等这一天足足等了八年,每时每刻都在盼望着结束这种痛苦的生活,早日回到自己的家乡。当收复蓟北这一喜讯忽然传来时,诗人怎能不“喜欲狂”呢?

d.理解杜甫听到“收蓟北”的消息后的反应。

明确:“初闻涕泪满衣裳”以形传神,表现出了突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的真实表现。

②却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

诗意:回头看妻子和孩子哪还有一点儿的忧伤,胡乱地卷起诗书欣喜若狂。

a.如何理解“愁何在”?

示例:

师:“愁何在”就是哪里还有什么忧愁啊!以前妻子愁什么?孩子愁什么?

生:妻子愁有家不能回,孩子愁荒废学业。

师:现在这些忧愁一扫而光,全家都沉浸在喜悦之中,看到这一切,杜甫自然就——

生:喜欲狂。

b.“喜欲狂”还有什么具体表现?(“漫卷诗书”)

c.从“却看”和“漫卷”这两个连贯的动作中你体会到杜甫怎样的心情?(这是惊喜的更高峰)

③白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

诗意:日头照耀放声高歌痛饮美酒,趁着明媚春光与妻儿一同返回家乡。

a.这两句诗表现出了什么?

明确:这是对“喜欲狂”的进一步抒写,“放歌”“纵酒”是“喜欲狂”的具体表现。

b.如何理解“青春作伴好还乡”?

明确:这是杜甫听到收蓟北的消息后的狂想——回家路上除了明媚的春光作伴,还有和杜甫一样流落他乡的游子作伴,所以诗人欣喜欲狂。

④即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

诗意:就从巴峡再穿过巫峡,经过了襄阳后又直奔洛阳。

a.体会这两句诗流露出的情感。

明确:这两句诗紧承“好还乡”而来,杜甫身在剑外,心却早已回到了故乡,他的惊喜之情达到了高潮。

b体会这两句诗的妙处。

明确:这两句诗包含四个地名:“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对。这四个地点之间都有漫长的距离,而诗人用“即从”“穿”“便下”“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”疾速飞驰的画面,痛快淋漓地抒发了杜甫此时无比喜悦的心情。

⑤老师进行总结。

小结:听到收复黄河以南和黄河以北的喜讯,看到妻儿欢笑,想到马上可以回到阔别八年的故乡,杜甫怎能不欣喜若狂呢?这首诗除第一句叙事点题外,其余各句都是抒发忽闻胜利的消息之后的惊喜之情。后代诗论家都极为推崇此诗,赞其为老杜“生平第一首快诗也”。

5.引导学生再次体会诗人的情感。

预设:这首诗表达了杜甫强烈的爱国热情,教师可以引导学生结合生活实际来谈感受,激发学生的爱国情感。

6.学生自由练习朗读、背诵全诗。

四、对比阅读,整体回顾

1.分析比较,阅读感悟。

过渡:同学们,在老师的引导下,我们共同学习了前两首诗,同学们掌握了一些学习古诗的方法,并运用这些方法自学了第三首诗。通过品读、理解、感悟,同学们理解了诗意,体会了诗人表达的情感。现在,我们将这三首诗比较一下,看它们有什么相同和不同的地方。

(1)学生齐读三首古诗,同桌竞背古诗。

(2)填写表格,比较异同。(教师出示表格)

诗名

作者

朝代

主要内容

表达的情感

从军行

王昌龄

唐

描写了唐朝戍边将士们生活的艰苦和战斗的惨烈,抒发了他们杀敌报国的雄心壮志。

表达了诗人满腔的爱国热情。

秋夜将晓出篱门迎凉有感

陆游

南宋

由景抒情,描绘祖国的大好河山,书写人民对南宋王朝的期盼。

表达了诗人盼望尽快收复失去的大好河山、统一祖国的愿望,流露了他对南宋统治者无能的悲愤心情。

闻官军收河南河北

杜甫

唐

叙写了诗人听到官军收复失地的消息后,十分的喜悦,收拾行装立即还乡的事。

抒发诗人无法抑制的胜利喜悦与还乡快意,表现了诗人真挚的爱国情怀,表达了诗人博大的爱国胸怀和高尚的精神境界。

相同点:这三首古诗抒发的都是爱国情。

不同点:《从军行》的主题是表达渴望杀敌报国的雄心壮志;《秋夜将晓出篱门迎凉有感》的主题是表达对老百姓的同情和对南宋统治者的愤慨;《闻官军收河南河北》的主题是表达听到胜利消息后的喜悦。

2.对比阅读,感悟情感上的差别。

3.指名朗读,师生共同评议,体会三首诗的情感区别。

五、背诵积累,作业设计

1.积累有关爱国的诗句,开展“诗中爱国情”主题班会。

2.观看2019年国庆阅兵典礼相关视频,感受祖国的繁荣昌盛,激发爱国热情,共同探讨:和平年代,我们应如何爱国?

3.完成本课对应训练。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

◆诵读古诗,感悟诗人的情怀(教学重点)

师:在一个秋风习习的清晨,诗人陆游有心事,他辗转反侧睡不着,起床走出篱门,迎着凉风,写下了这首诗。(课件出示全诗。)

师:下面请同学们读读这首诗,注意把字音读准。如果能把诗的节奏和韵律也读出来,就更好了。

(指名学生读)

师:真好,你的字音读得真准,如果把节奏放慢些就更好了。还有谁来试试?

(生读)

师:你读得字正腔圆,节奏也把握得很好。来,咱们一块儿来读一读整首诗。

(生齐读)

师:给自己鼓鼓掌,同学们的掌声就是对自己的肯定。你们不但读得有板有眼,还融入了自己的感受。同学们,这首诗到底写了什么?又在向我们传递一种怎样的情怀呢?请同学们边读边思考,结合注释,想好了再告诉老师。

师:谁读懂了这首诗?

(指名学生说说诗的大意)

师:同学们,现在你们知道在这漫漫长夜,诗人为什么睡不着了吧?他在想什么呢?(教师相机板书:河、山、遗民)

师:是的,他想了很多,那么,诗人笔下的黄河、华山是怎样的呢?你是从哪些词语中感受到的?

(生自由读前两句诗,边读边想)

生:我是从“三万里、五千仞、上摩天”等词中感受到的。

师:你真会读书啊!那么老师请你们再想想黄河真的是三万里那么长,华山真的是五千仞那么高吗?这样写诗人是采用了怎样的写作手法呢?

生:夸张。

师:这是古诗中常见的写法,是一种夸张的方法,也是一种虚指。所谓的虚指的方法就是在数字的运用上不确切,但目的在于突出事物的特点。这种虚指方法的运用,让黄河与华山的豪迈气势展现在我们的眼前。谁能不慨叹这河山的壮美呢!(板书:壮美河山)让我们再读一读这两句,读出心中的赞美,读出黄河和华山的气势。

师:然而如此壮丽的山河却沦入敌手。公元1126年,金人攻陷北宋首都汴梁,俘虏了徽宗、钦宗两个皇帝,山河沦陷,中原国土全被金人侵占。宋钦宗的弟弟赵构逃到江南,在临安即位,史称南宋。南宋小朝廷并没有接受北宋亡国的惨痛教训而发愤图强,当权者不思收复中原失地,只求苟且偏安,对外屈膝投降,对内残酷迫害岳飞等爱国人士,社会极度黑暗。同学们,现在当你们再读前两句诗的时候,心里有什么感想?

生:很悲伤,祖国的山河被金兵侵占去了。

师:请再读:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

(生读)

师:老师听出了你们的悲壮。这就是借景抒情,借景物抒发了诗人的忧国情怀。(板书:忧国)

师:诗人想到了祖国的山河,还想到了谁?

生:遗民。

师:遗民是指遗留在北方沦陷区的人民。读前两句诗时,我们分明听到那滚滚东去的黄河在向大海悲泣,那巍然耸立的华山在向苍天哭泣。那么读后两句诗时,你觉得被遗留的老百姓在向谁哭诉呢?请读:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

(生读)

生:向南宋朝廷哭诉。

师:你理解得不错,“南望王师”指的就是偏安一隅的南宋王朝。那么这里的“胡尘”又是什么意思呢?

生:金兵战马所扬起的尘土。

师:“胡尘”写出的仅仅是金兵战马所扬起的尘土吗?

生:不是。

师:在尘土中你仿佛看到了什么?听到了什么?

师:(深情地描述)杀戮四起,生灵涂炭,哀声遍野。北宋的遗民在流泪。这一滴滴的泪是怎样的泪啊?(板书:泪)

生1:是失去亲人、失去家园、失去祖国的泪。

生2:是不甘心任人宰割的泪。

师:这一滴滴泪,怎不让诗人陆游为遗民的命运担忧!(板书:忧民)同学们,此时不仅是遗民在流泪,诗人在流泪,我们的心也在流泪。请再读:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

(生读)

师:黄河向大海悲泣,华山向苍天哭诉,遗民在向南方哭诉。请再读:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

(生读)

赏析:《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践,而要多让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。在这一教学片段中,教师以读带思,让学生在朗读中感受诗人的内心世界,与诗人达到情感共鸣,读出诗人忧伤遗民的情怀和深沉的爱国情。读思结合,在读中悟情,收到了很好的学习效果。

五年级的学生已经具有一定的自主学习能力,本次课程内容的安排旨在体现课堂上真正把学习的主动权还给学生的理念。在教学中,渗透古诗词教学“诗中有画、诗中有情、诗中有诗”的共性规律,引导学生学会品读诗句、感知意境、体悟情感。本次课程不管是对三首古诗整体学习方法的考量,还是在一首诗的学习过程中自学与讲学的穿插,都意在引导学生运用“学习——总结——运用”的方法进行学习。同时,教学中十分注重对古诗的朗诵以及对我国古代传统文化的积累,在感知我国优秀传统文化之美的同时,也能培养学生的人文底蕴。教学中,我充分利用课文插图,让学生结合诗句进行想象,体会古诗所表达的情感。但是,古诗的用词、呈现的意境毕竟与学生的现实生活有距离,怎样引导学生理解古诗所描绘的画面,感悟古诗的意境,就需要教师创设一定的情境,善于引导,这样才能让学生更好地发挥想象,从而真正有所感悟,有所收获。

另外,在第二课时,我在介绍时代背景和诗人的生平上多花了一点儿时间。学诗词仅靠朗读是不够的,还要注意结合诗词的时代背景或作者的经历遭遇。诗是诗人思想感情的真情流露,而诗人的思想感情与当时的时代背景和诗人的遭遇关系密切。比如,如果不了解陆游的生平,就无法理解他的忧国忧民的情怀。因此,我认为在课堂上引导学生了解诗词的背景是很有必要的,但要把握好分寸,不可过深、过多,导致喧宾夺主。最好的办法是让学生在预习时提前了解相关背景知识,为理解古诗打好基础。所以语文的教学不仅仅在课堂上,还要引导他们在课下多阅读,拓宽知识面。

奔腾的长江,涌动的黄河,造就了一个伟大而坚强的民族。五千年的悠久文化沉淀出一种伟大而崇高的精神,它就是爱国精神。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,也正是这种爱国精神,让一代代中华儿女前赴后继,舍生忘死。

热爱祖国,可以为她驰骋疆场,马革裹尸;热爱祖国,可以为她远赴异国,埋骨他乡;热爱祖国,可以为她承受剧痛,坚韧如钢;热爱祖国,可以为她洁白朴素,清贫一生。这就是真正的爱国,是一个人最高尚的情怀。爱国之情一脉相承,它早已融入我们的血液。新的时代,让我们行动起来,以饱满的热情、昂扬的斗志刻苦学习,长大后报效我们的祖国。

本组课文是围绕“爱国”这一主题选编的,目的是让学生体会爱国深情。教师在教学过程中应以朗读为基础,重点引导学生通过品析课文中的动作、语言、神态描写,体会人物的内心,从而加深对爱国情的理解。

分类

具体内容

内容简说

教学要点

课时安排

课

文

古诗三首

这三首古诗或描写戍边将士们的艰苦生活和战斗,或抒发对祖国大好河山的热爱与痛惜,或表达听到叛乱已平的喜悦,都融入了作者的深情。

有感情地朗读古诗,熟读成诵,理解古诗的大意;想象三首古诗描绘的画面,体会三首古诗在表达感情方面的异同。

2课时

青山处处埋

忠骨

课文讲述了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝战争中光荣牺牲,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和毛岸英遗骨是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感、伟人的胸怀。

结合课文,理解“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的深刻含义;抓住描写毛泽东动作、语言和神态的语句,体会他失去爱子时的悲痛心情。

2课时

军神

课文通过记叙刘伯承将军在重庆治疗受伤的眼睛时,拒绝使用麻醉剂,忍受巨大疼痛接受手术治疗的事情,赞美了“军神”刘伯承钢铁般的意志,表达了作者对刘伯承的敬佩和赞扬之情。

理解描写人物对话、动作、神态的语句,感受人物的内心世界,体会“军神”的含义;学习正面描写和侧面描写相结合的方法。

2课时

清贫

课文作者方志敏用简洁朴实的语言,叙述了自己被俘后被两个国方兵士搜身时的情景,指出清贫、洁白朴素是革命者战无不胜的力量源泉,表现了共产党人坚定的革命信念和矜持不苟、舍己为公、甘于清贫的高尚革命情操。

默读课文,从整体上把握人物的心理活动;联系重点语句,体会方志敏清贫一生的原因;学习课文通过对人物个性化的语言、动作的描写使人物形象鲜明的写作方法。

1课时

习

作

他____了

写一个人当时的表现。

引导学生把一个人当时的表现写具体,表现出他的内心。

1~2课时

语

文

园

地

快

乐

读

书

吧

交流平台

交流体会人物内心的方法。

引导学生交流体会心理描写的方法;体会人物的内心及变化,并能进行仿写;把握钢笔字篇章书写技巧;理解诗意,体会情感,积累古诗。

2课时

词句段运用

体会人物的内心及变化,并能进行仿写。

书写提示

体会钢笔字篇章书写技巧。

日积月累

朗读、背诵古诗《凉州词》和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

9古诗三首

文本分析

《从军行》是唐代著名边塞诗人王昌龄写的一首诗。诗的前两句描绘了一幅悲壮开阔而又迷蒙暗淡的边塞图景;后两句直接抒情,“黄沙百战穿金甲”高度概括了戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉;“不破楼兰终不还”是千古名句,写出了身经百战的将士们豪壮的誓言,表现了将士们矢志不渝、誓死杀敌卫国的崇高精神。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》是南宋诗人陆游写的一首诗。全诗以“望”字为眼,写大好河山陷于敌手,表现了诗人希望、失望而终不绝望的百转千回的心情,抒发了诗人盼望朝廷能够尽快收复中原,实现统一的心愿。诗境雄伟、严肃、苍凉、悲愤,感人至深。

《闻官军收河南河北》是唐代诗人杜甫的作品。诗的前半部分写初闻喜讯的惊喜,后半部分写诗人手舞足蹈做返乡的准备,凸显了急于返回故乡的欢快之情。全诗情感奔放,处处渗透着“喜”字,痛快淋漓地抒发了作者无限喜悦、兴奋的心情,因此被称为杜甫“生平第一快诗”。

学习诗歌,重点在于朗读理解,难点在于体会情感。教师在指导学生朗读诗歌时要注意诗句的停顿、语调和重音等,要求学生能读出情感;在理解诗意时,教师要引导学生运用结合注释、借助工具书和联系背景资料等方法;在体会诗歌表达的情感时则要将三首古诗进行比较,发现三首古诗表达的情感的差别。

教学目标

1.会认5个生字,掌握一个多音字“裳”,会写6个生字;结合注释理解重点字词。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.通过看注释、查阅资料、边读边想象等方法,理解古诗内容,体会古诗所表现的情感。

教学重点

1.有感情地诵读古诗,理解诗意,体会诗句蕴含的感情。

2.比较三首古诗在表达情感方面的相同点和不同点。

教学难点

1.“明诗意,悟诗境”,引导学生想象三首古诗所描绘的画面,并用自己的语言表达出来。

2.体会古诗蕴含的感情,感受古人真挚的友谊和爱国情怀,激发对祖国的热爱之情。

课时安排

2课时

《从军行》

1.有感情地朗读、背诵并默写古诗。

2.理解古诗大意,用自己的话说出诗句的意思。

3.了解边塞诗特有的悲壮苍凉的特点,体会边塞诗中意象的运用。

4.在诵读中感悟,感受诗歌的意境,体会远征将士的爱国之心、破敌之志,激发爱国热情。

1.借助注释,结合课外资料,理解古诗大意;了解边塞诗的特点,体会边塞诗中意象的运用。

2.体会作者所表达的情感,感受古代将士弃家入塞、奋勇杀敌、许身报国、建功立业的积极进取的精神。

一、激趣导入,揭示课题

1.谈话导入,激发想象,自然过渡到课文学习。

导语:每一个朝代,都有一些经久流传的作品,它们或记述爱国将士誓死戍守边关的动人事迹,或表现仁人志士渴望杀敌报国的雄心壮志。今天,我们学习唐代大诗人王昌龄写的一首边塞诗——《从军行》,近距离接触戍边将士,感受他们高尚的爱国情怀。

2.播放古诗朗读音频,学生听读古诗,感受古诗的节奏,进入古诗情境。

3.教师出示《从军行》,学生齐读诗题,理解诗题。

明确:“从军行”是乐府曲名,内容多写边塞情况和战士的生活。

思考:从军的环境如何?从军的将士有什么志向和愿望?

二、初读课文,检测预习

1.了解作者和边塞诗的相关知识。

王昌龄(?—约756) 字少伯,京兆长安(今陕西西安)人,唐代著名边塞诗人。曾任江宁丞,世称“王江宁”。因其擅长七言绝句,人称“七绝圣手”。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满积极向上的精神。其代表作有《出塞》《芙蓉楼送辛渐》《采莲曲》等。今存《王昌龄集》。

边塞诗 又称出塞诗,是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。边塞诗是边塞生活的艺术反映,其思想内容极其丰富:可以抒发渴望建功立业、报效国家的豪情壮志,可以状写戍边将士的乡愁、家中思妇的别离之情,可以表现塞外戍边生活的艰辛、连年征战的残酷,可以宣泄对黩武开边的不满、对将军贪功启衅的怨情,可以惊叹边地绝域的奇异风光和民风民俗……代表诗人有高適、岑参、王昌龄、李颀等。高適《燕歌行》、岑参《白雪歌送武判官归京》《走马川行奉送封大夫出师西征》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格。

2.朗读古诗。

(1)自由读古诗,要求读正确、读通顺。

(2)指名朗读古诗,师生共评是否读得既正确又通顺。

(3)学生自由大声朗读古诗并划分节奏。

(4)教师示范朗读《从军行》,再让学生闭上眼睛认真听课文的朗读音频,边听边想象古诗描绘的画面,在聆听中初步体会诗人的感情。

从军行

青海/长云//暗/雪山,孤城/遥望//玉门关。

黄沙/百战//穿/金甲,不破/楼兰//终/不还。

3.理解诗意。

(1)结合注释和工具书理解重点词语。

玉门关:古关名,故址在今甘肃敦煌西北。

青海:即青海湖,在今青海西宁西。 暗:遮蔽,使其暗淡。

金甲:金属制作的铠甲。 破:打败。

楼兰:西域古国名,诗中泛指西域地区的各部族政权。

4.说说古诗大意。

明确:青海湖上空的乌云把祁连大雪山都遮暗了,驻守边疆孤城的战士向西遥望远方的玉门关。将士们在沙漠中身经百战,连铁甲战衣都磨破了,他们下定决心不打败进犯的敌人誓死不回家。

5.引导学生对照插图再说诗意,感受古诗所营造的意境。

三、再读课文,整体感知

1.研读前两句,想象情景。

(1)用多种方式读前两句:教师范读、学生齐读、点名朗读、比赛背诵等。

(2)自己轻声读一读,思考:你从中看到了边塞的什么?(青海湖、乌云铺天盖地、雪山、一座孤城,还看到了玉门关)

(3)追问:什么样的雪山?(出示雪山图)这里的雪山是指祁连山,海拔4000~5000米,终年积雪,雪光闪耀,异常壮丽。祁连山因它的雪白而壮丽,如今怎么就暗了下来呢?(漫天的黄沙、四起的硝烟,让雪山变暗了,让边塞变暗了)

(4)引导学生带着自己的理解来读这两句。

(5)提问:再读读这两句,你对“暗”还有不同的理解吗?

示例:

生1:作者用一个“暗”字十分准确地表现了云块的广大、云层的厚重,从而隐喻边疆生活的艰辛和战场拼杀的凶险。

生2:将士们远离家乡,远离亲人,不能回家与亲人团聚,心情也是暗淡的。

(6)感受孤城之“孤”。

明确:孤独,对故土的思念,对家乡亲人的思念。

总结:这两句在写景的同时渗透着丰富复杂的感情:戍边将士对边防形势的关注,对自己所担负的卫国任务有强烈的自豪感、责任感,以及戍边生活的孤寂、艰苦之感,对家乡、亲人的思念,都融合在悲壮、开阔而又迷蒙暗淡的景色里。

2.研读后两句,体会情感。

过渡:环境是这样的恶劣,乡情是这样的深切,可戍边将士——(出示后两句:黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还)

(1)赏析“黄沙百战穿金甲”。

明确:①“百战”形容战争之多、战事之长。“穿”不是“穿上金甲”,而是磨破了金甲。

②金属制作的盔甲还会被磨破,真不可思议呀!你认为可能吗?边塞将士是怎样把金甲磨破的?(征战时间之久,暗示战争的激烈频繁)

③“黄沙”“百战”“穿金甲”说明了什么?(高度概括了戍边时间之漫长、战事之频繁、战斗之艰苦、敌军之强悍、边地之荒凉)

过渡:面对困难,将士们的报国壮志不但没有被消磨,反而在大漠风沙的磨炼中变得更加坚定。身经百战的将士豪壮的誓言是——“不破楼兰终不还”。你是怎样理解这誓死报国的最强音的呢?

(2)赏析“不破楼兰终不还”。

导读:金甲易损,生命可抛,戍边将士报国的意志却不会减,所有的豪情、气势都融在了这句诗里——“不破楼兰终不还”,刀光剑影、生死拼搏里横刀立马的身影流露着马革裹尸的豪情——“不破楼兰终不还”。

①在这豪壮的语言中,你感受到了将士们一颗怎样的心?(不把敌人消灭誓不还家的决心,一颗誓死报国、不惜为国捐躯的心)

②拓展:

A.“不破楼兰终不还”这铿锵有力的语言让我们感受到了将士们的万丈豪情,难道他们就不思念家乡,不想念亲人吗?(他们也思念家乡,想念亲人,但对他们来说最重要的是保家卫国)

B.家乡的亲人也无时无刻不牵挂着他们啊!会有哪些人牵挂着他们呢?(也许是两鬓斑白的双亲,他们拄着拐杖一次次在村头翘首以盼;也许是一双年幼的儿女,他们在一次次地呼唤父亲回家;也许是留守家园的妻子,她因思念而让黑发染上白霜)

C.请你们代替边关的将士们给家乡的亲人写一封信,告诉他你为什么“终不还”。

D.学生练笔、交流,教师指名分享,并结合学生的反馈,相机板书:忠心报国。

3.总结全诗,升华悟情。

小结:在这首诗里,我们看到了塞外风沙肆虐的恶劣环境,体会到了将士们戍边的凄苦、孤独和悲凉,更感受到了将士们奋勇杀敌的坚定决心以及誓死报国的壮志豪情。这凄美、悲壮、向上的画卷就是唐朝的边塞诗,是诗人留给我们的珍宝。

四、拓展文本,延伸诗情

过渡:王昌龄的《从军行》组诗共七首,七首诗构成七幅不同的画面,我们今天学的是第四首。感兴趣的同学可以课后再搜集一下其他六首或其他诗人的边塞诗读一读,感受盛唐边塞诗的悲壮、豪放。

1.教师出示王昌龄的另一首《从军行》,并配以符合情境的图片。

从军行(其五)

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

2.引导学生品味诗句。

(1)风沙遮天蔽日,一个“昏”字让你感受到了什么?(出征的军队卷尘挟风,气势逼人)

(2)从“前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”两句中你能想象到什么?(这两句诗让我们想象到了前锋部队的英勇,也想象到了前方的仗打得艰苦、出色)

3.再次引导学生感情朗读、背诵,教师总结。

小结:一场激战,不是写得声嘶力竭,而是以轻快跳脱之笔,通过侧面的烘托、点染,让我们去体会,去遐想,这就是王昌龄的高明之处,不怪人们称他为“七绝圣手”。

五、作业设计,巩固提升

1.课外搜集更多的边塞诗,背诵并积累。

2.完成本课对应训练。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》《闻官军收河南河北》

1.会认“仞、岳、蓟”等5个生字,掌握1个多音字“裳”,会写“仞、岳、摩”等6个生字。

2.有感情地朗读并背诵两首古诗,默写《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.理解两首古诗中的重点词语,进而把握古诗大意。

4.感受诗歌的意境,体会诗歌表达的情感。

1.理解诗句,想象画面,体会诗歌的意境。

2.体会两首古诗表达的情感。

3.反复诵读,在比较欣赏中探讨本课三首古诗的异同,体会作者的爱国情怀,激发学生热爱祖国的情感。

一、温故知新,导入新课

1.回顾上节课所学,引导学生背诵古诗。

导语:上节课,我们学习了王昌龄的《从军行》,同学们都会背了吗?(指名背诵)上节课,我还给大家布置了一些课外作业,大家能分享你们的积累吗?可以是《从军行》的其他六首,也可以是其他边塞诗。大家在分享的时候要注意有感情地朗读,读出诗的味道和诗中的情感。

2.自然导入新课,学生齐读诗题。

过渡:上节课我们欣赏了玉门关外的边塞风光,感受到了将士们的孤独、凄苦,更感受到了他们渴望杀敌报国的豪情壮志。现在,让我们随诗人陆游再次走进战火纷飞的年代,体会诗人面对沦于敌手的大好河山时内心的沉痛。(板书:秋夜将晓出篱门迎凉有感)

3.引导学生理解诗题。

明确:将晓:快要天亮。 篱门:篱笆门。 感:感慨。题目的意思:秋天的后半夜,快要天亮的时候,走出篱笆做成的门,迎着习习的凉风深有感慨。

二、学习古诗,掌握方法

1.介绍作者及古诗的创作背景。

(1)作者简介。

陆游(1125—1210) 字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。他的诗歌总的主题是抒发政治抱负和同情人民苦难,艺术风格雄浑豪放、激情洋溢,间或质朴清新,修辞炼句精致工整,在律诗绝句中善用对偶,浑然一体,别开生面。其代表作有《书愤》《示儿》《游山西村》等。

(2)了解诗作背景。

南宋时期,金兵占领了中原地区。诗人作此诗时,中原地区已沦陷于金人之手六十多年了。此时,爱国诗人陆游被罢归故乡,在山阴乡下,诗人向往着中原地区的大好河山,也惦念着中原地区的人民,盼望南宋王朝能够尽快收复中原,实现统一。

2.教师出示古诗,引导学生自读,读出停顿、节奏。圈出要求会认、会写的字,读准字音,读通诗句。

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河/东/入海,五千仞岳/上/摩天。

遗民/泪尽/胡尘里,南望/王师/又一年。

◆正音:“将”读“jiānɡ”,不读“jiànɡ”;“仞”读“rèn”,不读“rén”;“遗”读“yí”,不读“wèi”。

◆辨形:“仞”的右边是“刃”,不是“刀”;“摩”不要写成“磨”。

3.引导学生理解重点字词。

[三万里]夸张的说法,形容黄河很长。 [河]特指黄河。

[五千仞]夸张的说法,形容华山很高。仞,长度单位。[摩天]碰到天,形容极高。

[遗民]指在金统治地区的原宋朝百姓。[胡尘]指金统治地区的风沙,诗中借指金政权。

[泪尽]眼泪流干。[南望]面对南方盼望。[王师]指南宋朝廷的军队。

4.教师出示自学提示。

(1)自读古诗,结合注释理解诗句的意思,在不理解的地方做上标记。

(2)观察课本上的插图,再读古诗,想象画面。

(3)小组交流自己不理解的地方。

5.教师检查学生自学的情况,引导赏析古诗。

(1)教师指名听写由“仞、岳、摩、遗”组成的词语。

(2)学生自读古诗,理解诗句的意思,感悟诗句表达的情感。

(3)展示交流,教师释疑解惑。

过渡:通过以往的学习,相信同学们已经掌握了理解诗意、体会情感的方法,并且对这些方法也能灵活运用。现在请大家一起来说说自己对陆游这首诗的理解,交流学习中遇到的疑问。

预设一:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

诗意:滔滔万里黄河奔流不息东注入海,华山与天相接,直插云霄。

交流疑问:

①这两句诗描绘了一幅怎样的画面?

明确:这两句诗向我们展示了滚滚黄河东流入海的磅礴气势和华山巍然屹立、直耸入云的雄伟壮丽的画面。

②这两句诗主要写景,运用了怎样的写法?

明确:运用了夸张、化静为动的写法,使人感到景物不仅雄伟,而且虎虎有生气。

③这两句诗描绘祖国壮丽河山的用意是什么?

明确:诗人极力描绘祖国壮丽的河山,而这美好的河山已沦陷于敌手,两相对比,更表达出了诗人的爱国情感和对统治者无能的痛恨。

预设二:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

诗意:金统治地区的宋朝百姓在金兵战马扬起的尘沙里流尽了眼泪,一年又一年地盼望着宋王朝的军队来收复河山。

交流疑问:

①朗读这两句诗的时候应用怎样的语气?(低沉而悲愤的语气)

②这两句诗是千古传诵的名句,试着赏析。

明确:这两句诗抒情,表现人民大众的悲愤与希望。“泪尽”一词,包含无限辛酸。以“胡尘”作“泪尽”的背景,感情愈加沉痛。

③这两句诗传达了诗人怎样的感情?

明确:诗人极写北地遗民的苦望,实际上是在表露自己心头对朝廷的失望。南宋统治集团偏安一隅,不思进取,正醉生梦死于西子湖畔,把大好河山、国恨家仇丢在脑后,可谓心死久矣。诗人为遗民呼号,目的还是想引起南宋统治集团的警觉,激起他们恢复中原、一统河山之志。诗人对遗民的深切同情,对祖国大好河山的热爱,对南宋朝廷的愤慨溢于言表,他的忧国忧民的情怀令人感动。

6.教师小结,升华诗歌表达的情感。

小结:这是陆游的代表作之一。全诗由景抒情,强烈地反映出诗人盼望尽快收复失去的大好河山、统一祖国的愿望,流露了他对南宋统治者无能的悲愤心情。这深沉的情感数千年来一直感动着我们。

三、运用方法,自主学习

1.谈话导入,过渡到对《闻官军收河南河北》的学习。

过渡:唐宋诗词中,有很多抒发爱国情怀的作品。我们已学过的那两首诗表达的就是这个主题,现在我们要学习的这首古诗也是如此。这是杜甫在唐朝衰败时期写的,但是却一改他深沉、悲壮的旋律,被称为杜甫“生平第一快诗”。(板书:闻官军收河南河北)

2.理解诗题,了解作者和创作背景。

(1)学生齐读诗题,读出“快诗”的感觉。

(2)引导学生理解诗题。

①“闻”是什么意思?(听说)谁听说了什么?(杜甫听说了唐王朝的军队收复了河南河北)

②“河南河北”指的是什么?(“河”在古代专指黄河,河南河北指的是黄河以南和黄河以北地区)

③谁来完整地说说诗题的意思?(杜甫听到了唐王朝的军队收复了黄河以南和黄河以北的消息)

(3)介绍作者和古诗的创作背景。

杜甫(712 —770) 字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。原籍湖北襄阳,后徙河南巩县。曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”。其诗大胆揭露当时的社会矛盾,对穷苦人民寄予深切的同情,内容深刻。许多优秀的作品显示了唐代由盛转衰的历史过程,因此被称为“诗史”。存诗1400多首,有《杜工部集》。

创作背景 这首诗作于唐代宗广德元年(763年)春天。宝应元年(762年)冬季,唐军在洛阳附近的衡水打了一个大胜仗,收复了洛阳和郑(今河南郑州)、汴(今河南开封)等州,叛军头领薛嵩、张忠志等纷纷投降。第二年,史思明的儿子史朝义兵败自缢,其部将田承嗣、李怀仙等相继投降,至此,持续八年之久的“安史之乱”宣告结束。杜甫是一个热爱祖国而又饱经丧乱的诗人,当时正流落在四川,听闻这个大快人心的消息后,欣喜若狂,遂走笔写下这首诗。

3.朗读古诗,理解重点字词。

(1)教师引导学生朗读古诗。

自读要求:

①自由读古诗,读准字音,做到字正腔圆。

②圈出诗中出现的地名,并读熟练。(别忘了诗题也是诗的一部分。)

(2)教师播放朗读音频,指导学生划分节奏。

节奏示例:剑外/忽传//收/蓟北,初闻/涕泪//满/衣裳。却看/妻子//愁/何在,漫卷/诗书//喜/欲狂。白日/放歌//须/纵酒,青春/作伴//好/还乡。即从/巴峡//穿/巫峡,便下/襄阳//向/洛阳。

(3)学生朗读古诗,汇报交流。

①汇报生难字:蓟(jì)北 涕(tì)泪 衣裳(chánɡ) 巫(wū)峡 襄(xiānɡ)阳

②汇报圈画的地名:河南、河北、剑外、蓟北、巴峡、巫峡、襄阳、洛阳

预设:在学生汇报完后,教师可以借助地图,引导学生在地图上找到以上地名,初步了解诗人的行踪,为后面理解诗意打下基础。

(4)同桌合作朗读古诗,互相纠错。

(5)指名朗读,师生共同评价。

(6)师生合作,理解重点字词。

【剑外】四川剑阁以南地区,指作者所在的蜀地。

【蓟北】泛指唐代蓟州北部地区,当时是叛军盘踞的地方。

【涕】眼泪。 【却看】回头看。 【妻子】妻子和孩子。

【漫卷】胡乱地卷起。 【放歌】放声高歌 【纵酒】开怀痛饮。

【青春】指春天。 【巫峡】长江三峡之一,因穿过巫山得名。

【便】就的意思。 【襄阳】今属湖北。

【洛阳】今属河南,古代城池。

4.再读古诗,体悟诗情。

(1)学生齐读古诗,思考:诗中哪个字最能体现诗人的心情?

明确:诗中最能体现诗人的心情的字是“喜”。这个“喜”字是全诗的诗眼,奠定了全诗的情感基调。诗人喜到了什么程度呢?从“欲狂”两字能体会到诗人高兴到将要疯狂。

(2)引导学生围绕“喜”字来理解古诗。

①剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

诗意:剑门外忽然传来收复蓟北的消息,刚刚听到时眼泪沾满衣裳。

a.思考:蓟北是怎样失去的呢?杜甫为什么会身处剑外?

预设:教师出示问题引导学生思考,借助相关背景知识分析杜甫喜的原因。

b.教师简介相关背景知识。

安史之乱中,蓟北是安史叛军的根据地。叛军一路南下,攻陷了洛阳。洛阳四面数百里州县皆成废墟,出现了千里人烟断绝的惨景。无数受苦受难的百姓背井离乡,杜甫随着逃难的人群离开了故乡,一路历经千辛万苦,来到四川。

c.分析喜的原因。

明确:安史之乱中诗人被迫离开家乡,流落到剑外。如今,叛军的老巢蓟北被唐王朝军队收复了,意味着人民可以安居乐业了。杜甫等这一天足足等了八年,每时每刻都在盼望着结束这种痛苦的生活,早日回到自己的家乡。当收复蓟北这一喜讯忽然传来时,诗人怎能不“喜欲狂”呢?

d.理解杜甫听到“收蓟北”的消息后的反应。

明确:“初闻涕泪满衣裳”以形传神,表现出了突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的真实表现。

②却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

诗意:回头看妻子和孩子哪还有一点儿的忧伤,胡乱地卷起诗书欣喜若狂。

a.如何理解“愁何在”?

示例:

师:“愁何在”就是哪里还有什么忧愁啊!以前妻子愁什么?孩子愁什么?

生:妻子愁有家不能回,孩子愁荒废学业。

师:现在这些忧愁一扫而光,全家都沉浸在喜悦之中,看到这一切,杜甫自然就——

生:喜欲狂。

b.“喜欲狂”还有什么具体表现?(“漫卷诗书”)

c.从“却看”和“漫卷”这两个连贯的动作中你体会到杜甫怎样的心情?(这是惊喜的更高峰)

③白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

诗意:日头照耀放声高歌痛饮美酒,趁着明媚春光与妻儿一同返回家乡。

a.这两句诗表现出了什么?

明确:这是对“喜欲狂”的进一步抒写,“放歌”“纵酒”是“喜欲狂”的具体表现。

b.如何理解“青春作伴好还乡”?

明确:这是杜甫听到收蓟北的消息后的狂想——回家路上除了明媚的春光作伴,还有和杜甫一样流落他乡的游子作伴,所以诗人欣喜欲狂。

④即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

诗意:就从巴峡再穿过巫峡,经过了襄阳后又直奔洛阳。

a.体会这两句诗流露出的情感。

明确:这两句诗紧承“好还乡”而来,杜甫身在剑外,心却早已回到了故乡,他的惊喜之情达到了高潮。

b体会这两句诗的妙处。

明确:这两句诗包含四个地名:“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对。这四个地点之间都有漫长的距离,而诗人用“即从”“穿”“便下”“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”疾速飞驰的画面,痛快淋漓地抒发了杜甫此时无比喜悦的心情。

⑤老师进行总结。

小结:听到收复黄河以南和黄河以北的喜讯,看到妻儿欢笑,想到马上可以回到阔别八年的故乡,杜甫怎能不欣喜若狂呢?这首诗除第一句叙事点题外,其余各句都是抒发忽闻胜利的消息之后的惊喜之情。后代诗论家都极为推崇此诗,赞其为老杜“生平第一首快诗也”。

5.引导学生再次体会诗人的情感。

预设:这首诗表达了杜甫强烈的爱国热情,教师可以引导学生结合生活实际来谈感受,激发学生的爱国情感。

6.学生自由练习朗读、背诵全诗。

四、对比阅读,整体回顾

1.分析比较,阅读感悟。

过渡:同学们,在老师的引导下,我们共同学习了前两首诗,同学们掌握了一些学习古诗的方法,并运用这些方法自学了第三首诗。通过品读、理解、感悟,同学们理解了诗意,体会了诗人表达的情感。现在,我们将这三首诗比较一下,看它们有什么相同和不同的地方。

(1)学生齐读三首古诗,同桌竞背古诗。

(2)填写表格,比较异同。(教师出示表格)

诗名

作者

朝代

主要内容

表达的情感

从军行

王昌龄

唐

描写了唐朝戍边将士们生活的艰苦和战斗的惨烈,抒发了他们杀敌报国的雄心壮志。

表达了诗人满腔的爱国热情。

秋夜将晓出篱门迎凉有感

陆游

南宋

由景抒情,描绘祖国的大好河山,书写人民对南宋王朝的期盼。

表达了诗人盼望尽快收复失去的大好河山、统一祖国的愿望,流露了他对南宋统治者无能的悲愤心情。

闻官军收河南河北

杜甫

唐

叙写了诗人听到官军收复失地的消息后,十分的喜悦,收拾行装立即还乡的事。

抒发诗人无法抑制的胜利喜悦与还乡快意,表现了诗人真挚的爱国情怀,表达了诗人博大的爱国胸怀和高尚的精神境界。

相同点:这三首古诗抒发的都是爱国情。

不同点:《从军行》的主题是表达渴望杀敌报国的雄心壮志;《秋夜将晓出篱门迎凉有感》的主题是表达对老百姓的同情和对南宋统治者的愤慨;《闻官军收河南河北》的主题是表达听到胜利消息后的喜悦。

2.对比阅读,感悟情感上的差别。

3.指名朗读,师生共同评议,体会三首诗的情感区别。

五、背诵积累,作业设计

1.积累有关爱国的诗句,开展“诗中爱国情”主题班会。

2.观看2019年国庆阅兵典礼相关视频,感受祖国的繁荣昌盛,激发爱国热情,共同探讨:和平年代,我们应如何爱国?

3.完成本课对应训练。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

◆诵读古诗,感悟诗人的情怀(教学重点)

师:在一个秋风习习的清晨,诗人陆游有心事,他辗转反侧睡不着,起床走出篱门,迎着凉风,写下了这首诗。(课件出示全诗。)

师:下面请同学们读读这首诗,注意把字音读准。如果能把诗的节奏和韵律也读出来,就更好了。

(指名学生读)

师:真好,你的字音读得真准,如果把节奏放慢些就更好了。还有谁来试试?

(生读)

师:你读得字正腔圆,节奏也把握得很好。来,咱们一块儿来读一读整首诗。

(生齐读)

师:给自己鼓鼓掌,同学们的掌声就是对自己的肯定。你们不但读得有板有眼,还融入了自己的感受。同学们,这首诗到底写了什么?又在向我们传递一种怎样的情怀呢?请同学们边读边思考,结合注释,想好了再告诉老师。

师:谁读懂了这首诗?

(指名学生说说诗的大意)

师:同学们,现在你们知道在这漫漫长夜,诗人为什么睡不着了吧?他在想什么呢?(教师相机板书:河、山、遗民)

师:是的,他想了很多,那么,诗人笔下的黄河、华山是怎样的呢?你是从哪些词语中感受到的?

(生自由读前两句诗,边读边想)

生:我是从“三万里、五千仞、上摩天”等词中感受到的。

师:你真会读书啊!那么老师请你们再想想黄河真的是三万里那么长,华山真的是五千仞那么高吗?这样写诗人是采用了怎样的写作手法呢?

生:夸张。

师:这是古诗中常见的写法,是一种夸张的方法,也是一种虚指。所谓的虚指的方法就是在数字的运用上不确切,但目的在于突出事物的特点。这种虚指方法的运用,让黄河与华山的豪迈气势展现在我们的眼前。谁能不慨叹这河山的壮美呢!(板书:壮美河山)让我们再读一读这两句,读出心中的赞美,读出黄河和华山的气势。

师:然而如此壮丽的山河却沦入敌手。公元1126年,金人攻陷北宋首都汴梁,俘虏了徽宗、钦宗两个皇帝,山河沦陷,中原国土全被金人侵占。宋钦宗的弟弟赵构逃到江南,在临安即位,史称南宋。南宋小朝廷并没有接受北宋亡国的惨痛教训而发愤图强,当权者不思收复中原失地,只求苟且偏安,对外屈膝投降,对内残酷迫害岳飞等爱国人士,社会极度黑暗。同学们,现在当你们再读前两句诗的时候,心里有什么感想?

生:很悲伤,祖国的山河被金兵侵占去了。

师:请再读:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

(生读)

师:老师听出了你们的悲壮。这就是借景抒情,借景物抒发了诗人的忧国情怀。(板书:忧国)

师:诗人想到了祖国的山河,还想到了谁?

生:遗民。

师:遗民是指遗留在北方沦陷区的人民。读前两句诗时,我们分明听到那滚滚东去的黄河在向大海悲泣,那巍然耸立的华山在向苍天哭泣。那么读后两句诗时,你觉得被遗留的老百姓在向谁哭诉呢?请读:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

(生读)

生:向南宋朝廷哭诉。

师:你理解得不错,“南望王师”指的就是偏安一隅的南宋王朝。那么这里的“胡尘”又是什么意思呢?

生:金兵战马所扬起的尘土。

师:“胡尘”写出的仅仅是金兵战马所扬起的尘土吗?

生:不是。

师:在尘土中你仿佛看到了什么?听到了什么?

师:(深情地描述)杀戮四起,生灵涂炭,哀声遍野。北宋的遗民在流泪。这一滴滴的泪是怎样的泪啊?(板书:泪)

生1:是失去亲人、失去家园、失去祖国的泪。

生2:是不甘心任人宰割的泪。

师:这一滴滴泪,怎不让诗人陆游为遗民的命运担忧!(板书:忧民)同学们,此时不仅是遗民在流泪,诗人在流泪,我们的心也在流泪。请再读:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

(生读)

师:黄河向大海悲泣,华山向苍天哭诉,遗民在向南方哭诉。请再读:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

(生读)

赏析:《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践,而要多让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。在这一教学片段中,教师以读带思,让学生在朗读中感受诗人的内心世界,与诗人达到情感共鸣,读出诗人忧伤遗民的情怀和深沉的爱国情。读思结合,在读中悟情,收到了很好的学习效果。

五年级的学生已经具有一定的自主学习能力,本次课程内容的安排旨在体现课堂上真正把学习的主动权还给学生的理念。在教学中,渗透古诗词教学“诗中有画、诗中有情、诗中有诗”的共性规律,引导学生学会品读诗句、感知意境、体悟情感。本次课程不管是对三首古诗整体学习方法的考量,还是在一首诗的学习过程中自学与讲学的穿插,都意在引导学生运用“学习——总结——运用”的方法进行学习。同时,教学中十分注重对古诗的朗诵以及对我国古代传统文化的积累,在感知我国优秀传统文化之美的同时,也能培养学生的人文底蕴。教学中,我充分利用课文插图,让学生结合诗句进行想象,体会古诗所表达的情感。但是,古诗的用词、呈现的意境毕竟与学生的现实生活有距离,怎样引导学生理解古诗所描绘的画面,感悟古诗的意境,就需要教师创设一定的情境,善于引导,这样才能让学生更好地发挥想象,从而真正有所感悟,有所收获。

另外,在第二课时,我在介绍时代背景和诗人的生平上多花了一点儿时间。学诗词仅靠朗读是不够的,还要注意结合诗词的时代背景或作者的经历遭遇。诗是诗人思想感情的真情流露,而诗人的思想感情与当时的时代背景和诗人的遭遇关系密切。比如,如果不了解陆游的生平,就无法理解他的忧国忧民的情怀。因此,我认为在课堂上引导学生了解诗词的背景是很有必要的,但要把握好分寸,不可过深、过多,导致喧宾夺主。最好的办法是让学生在预习时提前了解相关背景知识,为理解古诗打好基础。所以语文的教学不仅仅在课堂上,还要引导他们在课下多阅读,拓宽知识面。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地