苏科版生物七上2.4《生物对环境的适应》 教案

文档属性

| 名称 | 苏科版生物七上2.4《生物对环境的适应》 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 245.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-18 18:39:16 | ||

图片预览

文档简介

课

题

第四节 生物对环境的适应

课型

课时

新课

1课时

教

学

目

标

1.知识目标:分析生物对环境的适应。举例说出生物的形态、结构、生理和行为等方面对环境的适应。

2.能力目标:通过实际观察,收集、分析图文资料及模拟探究活动,提高分析和探究能力,收集处理信息的能力。

3、情感态度与价值观:确立“适者生存,不适者被淘汰”的观点,认同坚持合理规划,确保生物生存的环境的可持续发展,

教

学

分

析

教学重点:生物对环境的适应;生物对环境的适应是普遍的。

教学难点:形成生物的形态、结构、生理、行为与环境相适应的全面认识。

资

源

图片、视频

教

学

设

计

教师活动

二次备课

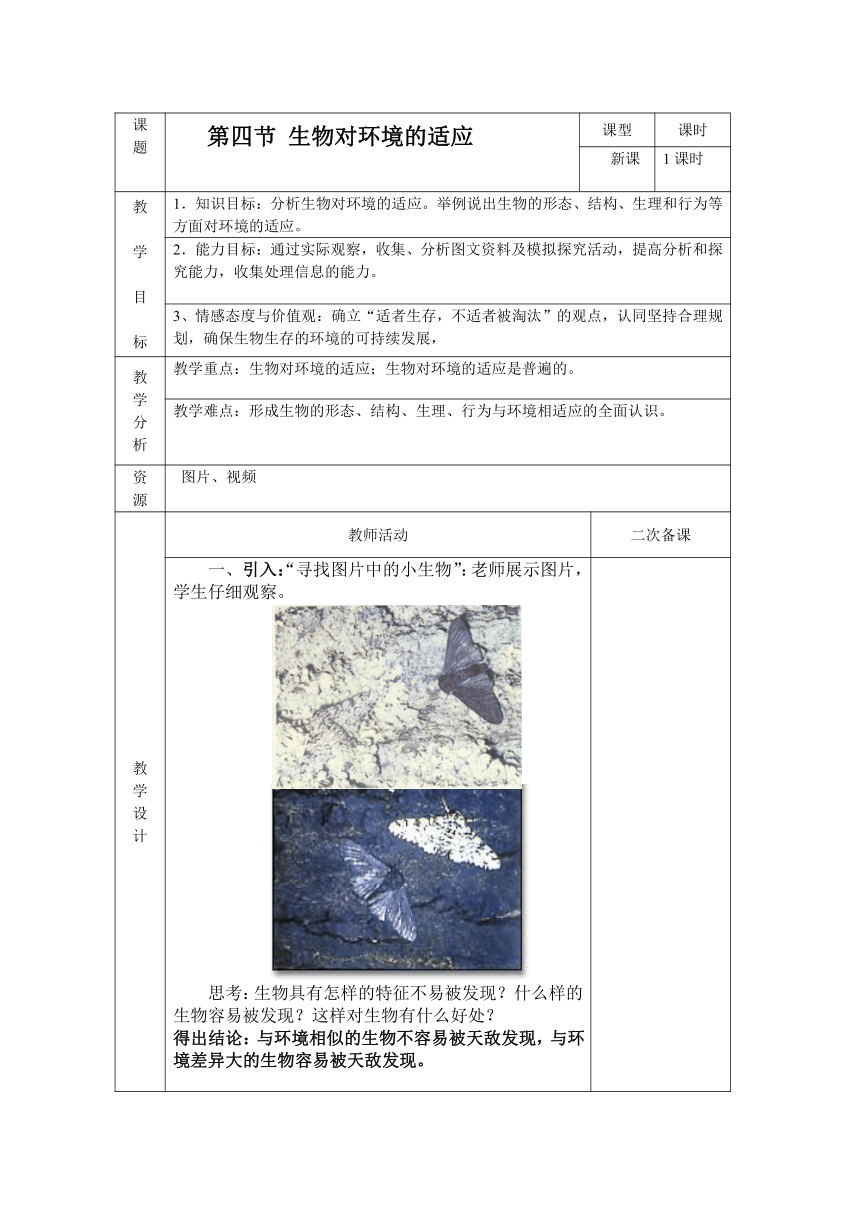

引入:“寻找图片中的小生物”:老师展示图片,学生仔细观察。

思考:生物具有怎样的特征不易被发现?什么样的生物容易被发现?这样对生物有什么好处?

得出结论:与环境相似的生物不容易被天敌发现,与环境差异大的生物容易被天敌发现。

生物在长期的进化过程中形成了对环境的适应性,这种适应性是普遍存在的。

分析生物对环境的适应

自主学习课本P31-32五个图片资料,在独立思考基础上探讨:

1、这五种生物的适应现象各有什么特点?(从形态、结构、生理、行为等方面考虑)这种特点对生物的生存有什么意义?

观察水葫芦有哪些方面与环境相适应?

2、自然界有如此多的适应现象,说明了适应具有什么特点呢?

3、生物有那么多的方式来保护自己,是不是就不会遭遇不测了呢?由此说明适应具有什么特点?你能举例说明你的观点吗?

总结生物的适应现象表现在哪些方面。在老师的引导下得出:

植物在形态和结构方面与环境相适应(图片展示)

植物的花:(图片展示)风媒花和虫媒花这什么不一样?

2、动物在形态和结构方面与环境相适应(图片展示)在生理和行为方面如动物具有与其运动方式等相适应的器官。虎的牙、爪 ;鹰的爪、黄鼠狼的化学武器、保护色、警戒色、拟态等。

(1)保护色:动物所具有的与环境色彩相似的外表形状或色泽斑叫做保护色。

保护色有利于动物躲避敌害和捕食。

(2)警戒色:某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹。

作用:色彩鲜艳,容易识别,能够对敌害起到预先示警的作用,有利于动物的自我保护。

(3)拟态:某些动物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态叫拟态。

很多生物在生活习性上也具有明显的适应环境的特征。如冬眠(夏眠),鸟类的迁徙,鱼类的洄游等等

三、适应的相对性

比目鱼的体色与周围沙滩上沙子的颜色一致,是一种保护色;雷鸟的白色羽毛在冰天雪地里是一种保护色,设想一下:如果沙滩上的沙子退去,如果把白色的雷鸟放在苔原上会是什么结果?为什么昆虫伪装得再好,也难逃视力敏锐的食虫鸟的眼睛?

结论:生物对环境的适应只是一定程度上的适应,并不是绝对的、完全的适应。

四、适应的意义

从生物与环境的关系来分析,恐龙灭绝的原因是什么?由此给我们人类带来了什么启示?

组织学生思考:生物适应环境的特点对生物本身有什么意义?让学生深刻理解各种生物都遵循着“适者生存,不适者被淘汰”的自然规律。

教师展示PPT,进行课堂检测。

作业布置

《生物补充习题》

板书设计

一 生物对环境的适应

保护色、警戒色、拟态

二 生物对环境适应的普遍性与相对性

1.普遍性

2.相对性

3.多样性

教学反思

题

第四节 生物对环境的适应

课型

课时

新课

1课时

教

学

目

标

1.知识目标:分析生物对环境的适应。举例说出生物的形态、结构、生理和行为等方面对环境的适应。

2.能力目标:通过实际观察,收集、分析图文资料及模拟探究活动,提高分析和探究能力,收集处理信息的能力。

3、情感态度与价值观:确立“适者生存,不适者被淘汰”的观点,认同坚持合理规划,确保生物生存的环境的可持续发展,

教

学

分

析

教学重点:生物对环境的适应;生物对环境的适应是普遍的。

教学难点:形成生物的形态、结构、生理、行为与环境相适应的全面认识。

资

源

图片、视频

教

学

设

计

教师活动

二次备课

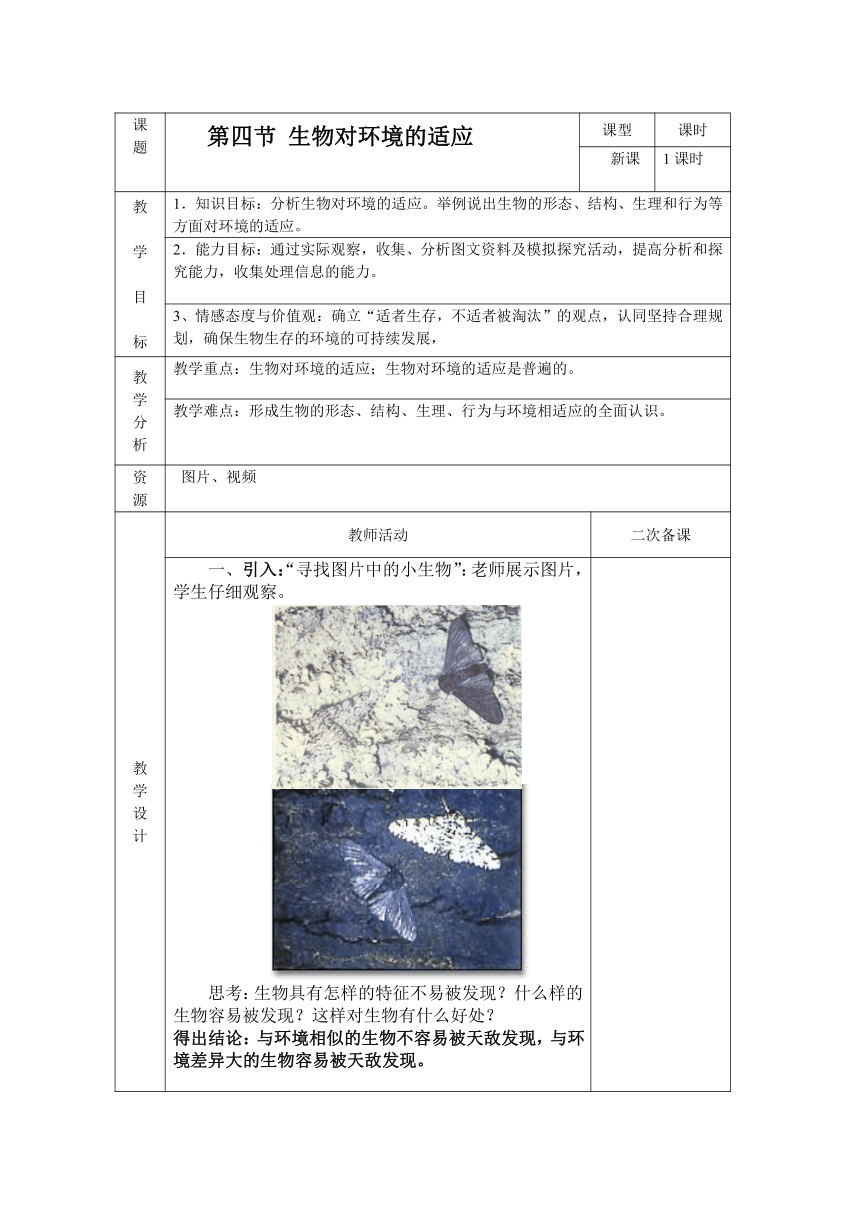

引入:“寻找图片中的小生物”:老师展示图片,学生仔细观察。

思考:生物具有怎样的特征不易被发现?什么样的生物容易被发现?这样对生物有什么好处?

得出结论:与环境相似的生物不容易被天敌发现,与环境差异大的生物容易被天敌发现。

生物在长期的进化过程中形成了对环境的适应性,这种适应性是普遍存在的。

分析生物对环境的适应

自主学习课本P31-32五个图片资料,在独立思考基础上探讨:

1、这五种生物的适应现象各有什么特点?(从形态、结构、生理、行为等方面考虑)这种特点对生物的生存有什么意义?

观察水葫芦有哪些方面与环境相适应?

2、自然界有如此多的适应现象,说明了适应具有什么特点呢?

3、生物有那么多的方式来保护自己,是不是就不会遭遇不测了呢?由此说明适应具有什么特点?你能举例说明你的观点吗?

总结生物的适应现象表现在哪些方面。在老师的引导下得出:

植物在形态和结构方面与环境相适应(图片展示)

植物的花:(图片展示)风媒花和虫媒花这什么不一样?

2、动物在形态和结构方面与环境相适应(图片展示)在生理和行为方面如动物具有与其运动方式等相适应的器官。虎的牙、爪 ;鹰的爪、黄鼠狼的化学武器、保护色、警戒色、拟态等。

(1)保护色:动物所具有的与环境色彩相似的外表形状或色泽斑叫做保护色。

保护色有利于动物躲避敌害和捕食。

(2)警戒色:某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹。

作用:色彩鲜艳,容易识别,能够对敌害起到预先示警的作用,有利于动物的自我保护。

(3)拟态:某些动物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑,与其他生物或非生物异常相似的状态叫拟态。

很多生物在生活习性上也具有明显的适应环境的特征。如冬眠(夏眠),鸟类的迁徙,鱼类的洄游等等

三、适应的相对性

比目鱼的体色与周围沙滩上沙子的颜色一致,是一种保护色;雷鸟的白色羽毛在冰天雪地里是一种保护色,设想一下:如果沙滩上的沙子退去,如果把白色的雷鸟放在苔原上会是什么结果?为什么昆虫伪装得再好,也难逃视力敏锐的食虫鸟的眼睛?

结论:生物对环境的适应只是一定程度上的适应,并不是绝对的、完全的适应。

四、适应的意义

从生物与环境的关系来分析,恐龙灭绝的原因是什么?由此给我们人类带来了什么启示?

组织学生思考:生物适应环境的特点对生物本身有什么意义?让学生深刻理解各种生物都遵循着“适者生存,不适者被淘汰”的自然规律。

教师展示PPT,进行课堂检测。

作业布置

《生物补充习题》

板书设计

一 生物对环境的适应

保护色、警戒色、拟态

二 生物对环境适应的普遍性与相对性

1.普遍性

2.相对性

3.多样性

教学反思