3. 杜甫诗三首课件(共44张PPT)

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

杜甫诗五首

作者简介

杜甫(712-770),字子美,襄阳人。

青年时代漫游各地。33岁遇李白,同游梁宋之地。

后入长安,困顿十载。

安史乱起,落入叛军之手,后脱逃,任左拾遗。

被贬后投严武,任检校工部员外郎,

世称“杜工部”。

严武死后,漂泊于蜀、鄂、湘一带,穷困潦倒,病痛缠身,于770年冬死于赴岳州舟中。

有“致君尧舜上,再使风俗淳”的崇高理想,但命途多舛。

其诗忧国忧民,真实感人,反映重大历史事件,提供生动的社会生活画面,故称“诗史”。

在诗歌创作上各体兼工,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称为“诗圣”。

其诗风格沉郁顿挫。

与李白合称“李杜”。

1982年,“世界和平理事会”把杜甫命名为“世界文化名人”。

杜甫(712---770)

著名文学家郭沫若对杜甫的评价:

世上疮痍诗中圣哲

民间疾苦笔底波澜

朱德对杜甫的评价:?

草堂留后世

诗圣著千秋

杜甫(712—770),字子美,出生于奉儒守官之家,他有立登要路、致君尧舜的崇高理想,但命途多舛,一生坎坷。他的诗歌忧国忧民,真实感人,安史之乱时期的重大历史事件在其诗中都有反映;他的诗歌还提供了战乱时期生动的社会生活画面,故称“诗史”。杜甫在诗歌创作上各体兼工,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称为“诗圣”。为诗中集大成者,风格沉郁顿挫。在盛唐诗坛上与李白双峰并峙,合称“李杜”,对后世诗歌创作产生了极为深远的影响。

月? 夜

1.写作背景简介

此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到廊州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏回族自治区),杜甫便于八月间离家北上延州(今陕西延安),准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。

解释下列词语

?思考:

1、请说说这首诗的诗意,表达

了什么情感?

2、全诗的诗眼是哪几个词?为什

么?

3、诗中哪个词最具有表现力?试

作分析。

基

本

解

读

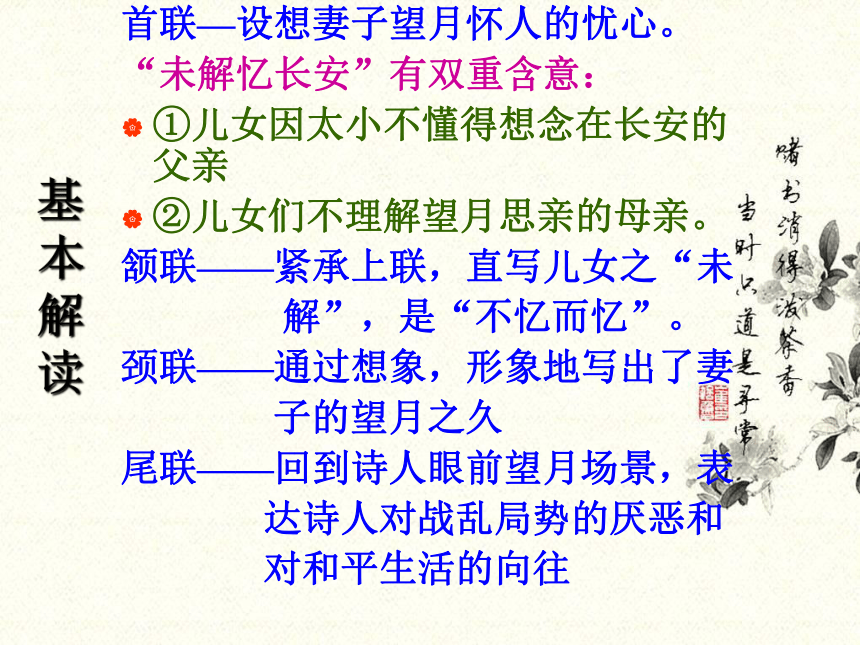

首联—设想妻子望月怀人的忧心。

“未解忆长安”有双重含意:

①儿女因太小不懂得想念在长安的父亲

②儿女们不理解望月思亲的母亲。

颔联——紧承上联,直写儿女之“未

解”,是“不忆而忆”。

颈联——通过想象,形象地写出了妻

子的望月之久

尾联——回到诗人眼前望月场景,表

达诗人对战乱局势的厌恶和

对和平生活的向往

鉴

赏

要

点

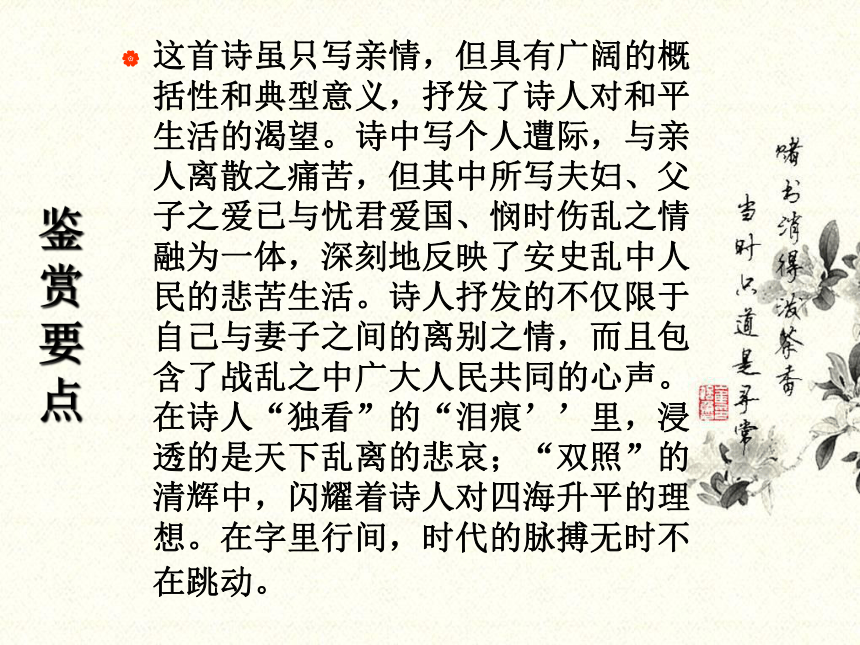

这首诗虽只写亲情,但具有广阔的概括性和典型意义,抒发了诗人对和平生活的渴望。诗中写个人遭际,与亲人离散之痛苦,但其中所写夫妇、父子之爱已与忧君爱国、悯时伤乱之情融为一体,深刻地反映了安史乱中人民的悲苦生活。诗人抒发的不仅限于自己与妻子之间的离别之情,而且包含了战乱之中广大人民共同的心声。在诗人“独看”的“泪痕’’里,浸透的是天下乱离的悲哀;“双照”的清辉中,闪耀着诗人对四海升平的理想。在字里行间,时代的脉搏无时不在跳动。

艺

术

特

点

:

炼

字

精

准

“怜”、“忆”与“今夜”、“独看”联系起来看,则意味相当深厚。明月每月可见,特写“今夜”,又是“独看”,可以想见有往日的“同看”和将来的“同看”。将来的“同看”由结句点明。而如今,妻子“独看”明月又是“忆长安”,这“忆”不仅是辛酸,更是忧虑和惊恐的。“小儿女”们又天真幼稚,哪能为其分忧解难呢?此一“怜”字,可谓饱含深情,感人至深。

?

②艺术构思巧妙

以“月”为线索,采用了暗示手法,将“独看”和“双照”作为全诗诗眼,虚实结合,表达主题效果显著。

相

关

资

料

?①诗有借叶衬花之法。如杜诗“今夜都州月,闺中只独看”,自应说闺中之忆长安,却接“遥怜小儿女,未解忆长安”,此借叶衬花也。总之古人善用反笔,善用傍笔,故有伏笔,有起笔,有淡笔,今人曾梦见否?

②心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也。?

③诗犹文也,忌直贵曲。少陵“今夜鄜州月,闺中只独看”,是身在长安,忆其妻在鄣州看月也。?

下云:“遥怜小儿女,未解忆长安”,用旁衬之笔;儿女不解忆,则解忆者独其妻矣。“香雾云鬟”、“清辉玉臂”,又从对面写,由长安遥想其妻在鄜州看月光景。收处作期望之词,恰好去路,“双照”紧对“独看”,可谓无笔不曲。

?

?

?

哀 江 头

写作背景简介

此诗作于唐肃宗至德二载

(757)春天。当时诗人沿长安

城东南的曲江行走,感慨万

千,哀恸欲绝,写下这首名

诗。

研读课文

1、全诗分几部分?

2、开头诗人为何要“潜行”、“吞声哭 ”?

3、“曲”字反复运用体现出诗人怎样的情感?

4、诗人在曲江所见到的又是什么样一番景象呢?

5、那一个词最能表现出长安沦陷后曲江的荒凉景象?这是运用了什么表现手法?

6、诗人忆起什么?安史乱前春日曲江的景象如何?

7、诗人有何感慨?

8、全诗的表现手法怎样?

第一部分为前四句,写长安沦陷后曲江的荒凉景象

1、开头诗人为何要“潜行”、“吞声 ”?

一个明媚的春日,诗人前往曲江,偷偷行走在一个僻静的角落,看到眼前荒凉破败之景,不禁吞声忍气,暗暗哭泣。这就是如今的曲江的游人!行人稀少,哭泣也不敢大声哭,只能吞声而哭。

2、“曲”字重复运用体现出诗人怎样的情?

形象地写出了诗人心中愁肠百结、纡曲难伸的感觉。这两句,写出了曲江的萧条和气氛的恐怖,因为当时江山易手,安史叛军已掌控长安。

鉴赏提示

4、那一个词最能表现出长安沦陷后曲江的荒凉景象?这是运用了什么表现手法?

“千门”,极言宫殿之多,可以想见当时的繁华;但加一“锁”字,便将昔日的繁华和今日的萧条巧妙地构成对比。“细柳新蒲”,又是一个春天到来了,只见细柳袅袅,茵茵蒲芽,生机盎然。“为谁绿”三字陡然一转,以乐景衬哀情,含有肝肠寸断的悲痛:江山易主,旧的主人仓皇出逃,如画江山沦入敌手。面对国破家亡的现实,诗人不禁心中大恸。

基本阅读

6、诗人忆起什么?安史乱前春日曲江的景象如何?

“忆昔……颜色。”总写往日繁华。

“昭阳殿……双飞翼。”这几句具体描写唐明皇与杨贵妃游苑的情景。

“同辇随君”用班婕妤典故,与唐明皇宠爱杨贵妃形成对比,暗讽唐明皇荒淫好色。

接下来四旬写杨贵妃的骄纵得意之态。

杨贵妃为“才人”翻身仰天射中比翼双飞的鸟儿而嫣然“一笑”。“一笑”二字颇有言外之意。妃子“一笑”,唐明皇能不开心?联系周幽王为博褒姒一笑而烽火戏诸侯的典故,这“一笑”之中又有多少讽刺之意!

?这一层写安史乱前春日曲江繁华盛景。

“明眸……无消息。”这几句写对李杨二人自食恶果而酿成悲剧的感慨。

“明眸皓齿”既是写“一笑”的情态,又引出了杨贵妃那令人感慨万千的悲剧。诗人以“同辇随君侍君侧”与“去住彼此无消息”、“一笑正坠双飞翼”与“血污游魂归不得”的今昔对比,揭示了李杨二人的荒淫无度与大祸临头之间必然的因果关系,写得惊心动魄,引人深思。

这一层写安史乱前春日曲江繁华盛景。

古体诗的特征与李白其他古体诗

写诗人在沧桑巨变之前的哀思,总结了全篇,且照应了开头。

无情 有情

大自然

人生

衬

(更见伤痛之情深)

此时天已黄昏,胡骑出动,扬起了满天灰尘,给人一种高压恐怖气氛。这样,开头写的诗人为何要“潜行”、“吞声哭”便有了答案。诗人忧愤交迫,心急如焚。

末两句有两种解释:一是诗人想回到城南住所,却反而走向了城北,心烦意乱竟辨不清南北方向;一是诗人明知住所在城南,却驻足眺望城北,翘首盼望官军的到来,因为唐肃宗此时在灵武,灵武在长安以北。

全诗忧时伤乱的主题至为沉痛。诗人潜行曲江,今昔对比之中,寄托了深深的哀思。

眼前——从前——现实。

纡曲有致,跌宕起伏,富有层次感。

先是写哀,触景伤情,有物是人非之感——极度之乐,回忆李杨二人荒淫无度的豪奢生活——乐极生悲,写出时代变幻的深哀巨痛。?

对比手法的运用。

诗中乐与哀因果转换,对比效果强烈,在今昔对比中,蕴含了诗人无尽的哀愁。这里既有诗人忧国忧民的真诚,也有对蒙难君王的伤悼。哀其不幸蒙尘,讽其荒淫误国。这是李唐王朝衰败的悲歌,也是诗人为国破家亡而泣,可谓句句伤心,字字血泪。?

鉴赏要点

相关资料

?

①老杜陷贼时有诗日:“少陵野老吞声哭……”予爱其词气如百金战马,注坡蓦涧,如履平地,得诗人之遗法。如白乐天诗词甚工,然拙于纪事,寸步不遗,犹恐失之,此所以望老杜之藩垣而不及也。

?

??? ②李耆卿曰:此诗妙在“清渭”二句。明皇、肃宗一去一住,两无消息,父子之间,人所难言,子美能言之,非但“细柳新蒲”之感而已。

?

③所谓对此茫茫,百端交集,何暇计及风刺乎?叙乱离处全以唱叹出之,不用实叙,笔力之高,真不可及。

?

?

?

蜀 相

杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。 三顾频繁天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

朗读感知:

【韵译】:

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?

在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,

树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,

辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而病亡军中,

长使历代英雄们对此涕泪满裳!

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。 三顾频繁天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

1、开头两句对郁郁葱葱的翠柏的描写有什么作用?

一是借“柏森森”写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉;二是衬托诸葛亮的形象,表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

赏析探究:

2、王国维说:“‘红杏枝头春意闹。’著一‘闹’字而境界全出。”参考此说,说说“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”一联里哪两个字跟境界的关系最为密切,为什么?

赏析探究:

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音

“自”、“空”。碧草映阶,黄鹂隔叶,本是一种赏心悦目的景象,然而用这二字修饰,所含之情就大有转折:青草自绿,无人光顾;黄鹂好音,无人倾听,这是何等的凄凉伤感。景中更含有诗人对忧国忧民的知音少的感慨。

3、颈联写刘备是为了什么?

写刘备是为了从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负。也暗含了自己对得遇明主的希望。

赏析探究:

4、本诗的主旨是什么?抒发了诗人怎样的情怀?

诗人借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己的功业未就的深沉感慨。

赏析探究:

又呈吴郎

杜甫

堂前扑枣任西邻, 无食无儿一妇人。 不为困穷宁有此, 只缘恐惧转须亲。 即防远客虽多事, 便插疏篱却任真。 已诉征求贫到骨, 正思戎马泪盈巾。

这首诗的人民性是强烈而鲜明的,在通常用来歌功颂德以“高华典雅”为特征的七言律诗中,尤其值得重视。诗的艺术表现方面也很有特点。首先是现身说法,用自己的实际行动来启发对方,用颠扑不破的道理来点醒对方,最后还用自己的眼泪来感动对方,尽可能地避免抽象的说教,措词委婉,入情入理。其次是,运用散文中常用的虚字来作转接。象“不为”、“只缘”、“已诉”、“正思”,以及“即”、“便”、“虽”、“却”等,因而能化呆板为活泼,既有律诗的形式美、音乐美,又有散文的灵活性,抑扬顿挫,耐人寻味。

精彩点评:

杜甫

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。 亲朋无一字,老病有孤舟。 戎马关山北,凭轩涕泗流。

朗读感知:

《登岳阳楼》背 景

大历三年(768)冬,杜甫从公安(今湖北公安)到达岳阳。从“岸风翻夕浪,舟雪洒寒灯”(《泊岳阳城下》)看,到达之时正是深冬。杜甫曾两次登岳阳楼,这首诗所记当是第一次,时间大约是到达岳阳之初;另一次是跟岳州太守一同去的,也写了诗,诗题是《陪裴使君登岳阳楼》,从诗中“春泥百草生”句看,时间是第二年春天,因系应酬之作,不如这一首有名。

1、“昔闻” “今上”表达了诗人怎样的心情?

昔闻:

今上:

渴望向往已久

如愿以偿甚喜

今昔的心情作对照,强调登楼时的喜悦

探究

“坼”字,诗人写得有力,仿佛洞庭万顷波涛、千层巨浪,把吴、楚两地的广袤区域冲开、分裂,写出了洞庭湖的磅礴气势。而“浮”字,具有十分鲜明的动态感,在诗人的笔下,洞庭几乎包容了整个天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落,一派壮阔的图景展现在读者眼前。

2、理解、赏析 “坼” “浮”二字。

3、第三、四句景和情有什么关系?

洞庭湖广阔无垠,烟波浩淼。

诗人有不灭的济世的博大胸襟。

他眼中不只是一个洞庭,而是整个吴楚乃至乾坤;他胸中不仅仅有他自己,而是天下的百姓。这就使他的这两句诗比起孟浩然的两句诗更显得气势不凡,惊天动地。

【赏析】 这首诗写诗人登楼时所见所感。诗人把个人命运和国家忧患联系起来,对寂寞的身世感慨和壮阔的自然景色相映衬,意境宏大,情调悲壮,是登岳阳楼的千古名篇。

首联以登楼能偿宿愿为喜。“昔闻”指诗人青年时代,正值“开元盛世”,到处歌舞升平。闻洞庭之名,可惜未能一游;如今呢,祖国山河残破,而诗人也到了暮年,历尽坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?

颔联赞颂洞庭湖的波涛浩荡,气

势磅礴。“吴楚东南坼,乾坤日夜

浮。”广阔无边的洞庭湖水,划开了

吴楚的疆界,日月星辰都像是漂浮

在湖水中一般。 只10个字就把洞庭湖水势无边无

际的形象逼真地描画了出来。

联想到曹操咏海的名句:“日月之

行,若出其中;星汉灿烂,若出其

里。”壮阔相同而心情各异。

颈联亲朋音信皆无,自己寄居一叶扁舟。 不是登临的喜悦,却隐含着怀才不遇、漂泊天涯之感伤。政治生活坎坷,但他从未放弃“致君尧舜上,再使风俗淳” 的抱负。哪曾想最终一事无成。昔日的抱负,都成泡影……

尾联凭栏遥望北方,忧国忧民。

作者开阔的胸襟与颔联自然界宏奇伟丽的气象上下衬托。诗人在凄苦万状的情况下登楼观景,想的仍是国事,为之流涕。

登岳阳楼 杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

临洞庭湖赠张丞相 孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

比较赏析

试对比两诗颔联描写洞庭湖景观的妙处,并评论两诗的主题思想。

杜诗只用十字就把洞庭湖水势浩瀚无边的巨大形象逼真地写出来了;孟诗写湖的丰厚蓄积,澎湃动荡,极为有力,不仅写出其广大浩渺,还充满了活力。

杜诗写出了洞庭浩翰汪洋的不凡气势,亦触景伤情,写自己身世的凄凉孤寂,反映出诗人对时局的忧虑和关心。孟诗表达的是漫游洞庭湖思及个人前途,希望张丞相引荐出仕的主题。

杜甫诗五首

作者简介

杜甫(712-770),字子美,襄阳人。

青年时代漫游各地。33岁遇李白,同游梁宋之地。

后入长安,困顿十载。

安史乱起,落入叛军之手,后脱逃,任左拾遗。

被贬后投严武,任检校工部员外郎,

世称“杜工部”。

严武死后,漂泊于蜀、鄂、湘一带,穷困潦倒,病痛缠身,于770年冬死于赴岳州舟中。

有“致君尧舜上,再使风俗淳”的崇高理想,但命途多舛。

其诗忧国忧民,真实感人,反映重大历史事件,提供生动的社会生活画面,故称“诗史”。

在诗歌创作上各体兼工,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称为“诗圣”。

其诗风格沉郁顿挫。

与李白合称“李杜”。

1982年,“世界和平理事会”把杜甫命名为“世界文化名人”。

杜甫(712---770)

著名文学家郭沫若对杜甫的评价:

世上疮痍诗中圣哲

民间疾苦笔底波澜

朱德对杜甫的评价:?

草堂留后世

诗圣著千秋

杜甫(712—770),字子美,出生于奉儒守官之家,他有立登要路、致君尧舜的崇高理想,但命途多舛,一生坎坷。他的诗歌忧国忧民,真实感人,安史之乱时期的重大历史事件在其诗中都有反映;他的诗歌还提供了战乱时期生动的社会生活画面,故称“诗史”。杜甫在诗歌创作上各体兼工,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称为“诗圣”。为诗中集大成者,风格沉郁顿挫。在盛唐诗坛上与李白双峰并峙,合称“李杜”,对后世诗歌创作产生了极为深远的影响。

月? 夜

1.写作背景简介

此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到廊州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏回族自治区),杜甫便于八月间离家北上延州(今陕西延安),准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。

解释下列词语

?思考:

1、请说说这首诗的诗意,表达

了什么情感?

2、全诗的诗眼是哪几个词?为什

么?

3、诗中哪个词最具有表现力?试

作分析。

基

本

解

读

首联—设想妻子望月怀人的忧心。

“未解忆长安”有双重含意:

①儿女因太小不懂得想念在长安的父亲

②儿女们不理解望月思亲的母亲。

颔联——紧承上联,直写儿女之“未

解”,是“不忆而忆”。

颈联——通过想象,形象地写出了妻

子的望月之久

尾联——回到诗人眼前望月场景,表

达诗人对战乱局势的厌恶和

对和平生活的向往

鉴

赏

要

点

这首诗虽只写亲情,但具有广阔的概括性和典型意义,抒发了诗人对和平生活的渴望。诗中写个人遭际,与亲人离散之痛苦,但其中所写夫妇、父子之爱已与忧君爱国、悯时伤乱之情融为一体,深刻地反映了安史乱中人民的悲苦生活。诗人抒发的不仅限于自己与妻子之间的离别之情,而且包含了战乱之中广大人民共同的心声。在诗人“独看”的“泪痕’’里,浸透的是天下乱离的悲哀;“双照”的清辉中,闪耀着诗人对四海升平的理想。在字里行间,时代的脉搏无时不在跳动。

艺

术

特

点

:

炼

字

精

准

“怜”、“忆”与“今夜”、“独看”联系起来看,则意味相当深厚。明月每月可见,特写“今夜”,又是“独看”,可以想见有往日的“同看”和将来的“同看”。将来的“同看”由结句点明。而如今,妻子“独看”明月又是“忆长安”,这“忆”不仅是辛酸,更是忧虑和惊恐的。“小儿女”们又天真幼稚,哪能为其分忧解难呢?此一“怜”字,可谓饱含深情,感人至深。

?

②艺术构思巧妙

以“月”为线索,采用了暗示手法,将“独看”和“双照”作为全诗诗眼,虚实结合,表达主题效果显著。

相

关

资

料

?①诗有借叶衬花之法。如杜诗“今夜都州月,闺中只独看”,自应说闺中之忆长安,却接“遥怜小儿女,未解忆长安”,此借叶衬花也。总之古人善用反笔,善用傍笔,故有伏笔,有起笔,有淡笔,今人曾梦见否?

②心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也。?

③诗犹文也,忌直贵曲。少陵“今夜鄜州月,闺中只独看”,是身在长安,忆其妻在鄣州看月也。?

下云:“遥怜小儿女,未解忆长安”,用旁衬之笔;儿女不解忆,则解忆者独其妻矣。“香雾云鬟”、“清辉玉臂”,又从对面写,由长安遥想其妻在鄜州看月光景。收处作期望之词,恰好去路,“双照”紧对“独看”,可谓无笔不曲。

?

?

?

哀 江 头

写作背景简介

此诗作于唐肃宗至德二载

(757)春天。当时诗人沿长安

城东南的曲江行走,感慨万

千,哀恸欲绝,写下这首名

诗。

研读课文

1、全诗分几部分?

2、开头诗人为何要“潜行”、“吞声哭 ”?

3、“曲”字反复运用体现出诗人怎样的情感?

4、诗人在曲江所见到的又是什么样一番景象呢?

5、那一个词最能表现出长安沦陷后曲江的荒凉景象?这是运用了什么表现手法?

6、诗人忆起什么?安史乱前春日曲江的景象如何?

7、诗人有何感慨?

8、全诗的表现手法怎样?

第一部分为前四句,写长安沦陷后曲江的荒凉景象

1、开头诗人为何要“潜行”、“吞声 ”?

一个明媚的春日,诗人前往曲江,偷偷行走在一个僻静的角落,看到眼前荒凉破败之景,不禁吞声忍气,暗暗哭泣。这就是如今的曲江的游人!行人稀少,哭泣也不敢大声哭,只能吞声而哭。

2、“曲”字重复运用体现出诗人怎样的情?

形象地写出了诗人心中愁肠百结、纡曲难伸的感觉。这两句,写出了曲江的萧条和气氛的恐怖,因为当时江山易手,安史叛军已掌控长安。

鉴赏提示

4、那一个词最能表现出长安沦陷后曲江的荒凉景象?这是运用了什么表现手法?

“千门”,极言宫殿之多,可以想见当时的繁华;但加一“锁”字,便将昔日的繁华和今日的萧条巧妙地构成对比。“细柳新蒲”,又是一个春天到来了,只见细柳袅袅,茵茵蒲芽,生机盎然。“为谁绿”三字陡然一转,以乐景衬哀情,含有肝肠寸断的悲痛:江山易主,旧的主人仓皇出逃,如画江山沦入敌手。面对国破家亡的现实,诗人不禁心中大恸。

基本阅读

6、诗人忆起什么?安史乱前春日曲江的景象如何?

“忆昔……颜色。”总写往日繁华。

“昭阳殿……双飞翼。”这几句具体描写唐明皇与杨贵妃游苑的情景。

“同辇随君”用班婕妤典故,与唐明皇宠爱杨贵妃形成对比,暗讽唐明皇荒淫好色。

接下来四旬写杨贵妃的骄纵得意之态。

杨贵妃为“才人”翻身仰天射中比翼双飞的鸟儿而嫣然“一笑”。“一笑”二字颇有言外之意。妃子“一笑”,唐明皇能不开心?联系周幽王为博褒姒一笑而烽火戏诸侯的典故,这“一笑”之中又有多少讽刺之意!

?这一层写安史乱前春日曲江繁华盛景。

“明眸……无消息。”这几句写对李杨二人自食恶果而酿成悲剧的感慨。

“明眸皓齿”既是写“一笑”的情态,又引出了杨贵妃那令人感慨万千的悲剧。诗人以“同辇随君侍君侧”与“去住彼此无消息”、“一笑正坠双飞翼”与“血污游魂归不得”的今昔对比,揭示了李杨二人的荒淫无度与大祸临头之间必然的因果关系,写得惊心动魄,引人深思。

这一层写安史乱前春日曲江繁华盛景。

古体诗的特征与李白其他古体诗

写诗人在沧桑巨变之前的哀思,总结了全篇,且照应了开头。

无情 有情

大自然

人生

衬

(更见伤痛之情深)

此时天已黄昏,胡骑出动,扬起了满天灰尘,给人一种高压恐怖气氛。这样,开头写的诗人为何要“潜行”、“吞声哭”便有了答案。诗人忧愤交迫,心急如焚。

末两句有两种解释:一是诗人想回到城南住所,却反而走向了城北,心烦意乱竟辨不清南北方向;一是诗人明知住所在城南,却驻足眺望城北,翘首盼望官军的到来,因为唐肃宗此时在灵武,灵武在长安以北。

全诗忧时伤乱的主题至为沉痛。诗人潜行曲江,今昔对比之中,寄托了深深的哀思。

眼前——从前——现实。

纡曲有致,跌宕起伏,富有层次感。

先是写哀,触景伤情,有物是人非之感——极度之乐,回忆李杨二人荒淫无度的豪奢生活——乐极生悲,写出时代变幻的深哀巨痛。?

对比手法的运用。

诗中乐与哀因果转换,对比效果强烈,在今昔对比中,蕴含了诗人无尽的哀愁。这里既有诗人忧国忧民的真诚,也有对蒙难君王的伤悼。哀其不幸蒙尘,讽其荒淫误国。这是李唐王朝衰败的悲歌,也是诗人为国破家亡而泣,可谓句句伤心,字字血泪。?

鉴赏要点

相关资料

?

①老杜陷贼时有诗日:“少陵野老吞声哭……”予爱其词气如百金战马,注坡蓦涧,如履平地,得诗人之遗法。如白乐天诗词甚工,然拙于纪事,寸步不遗,犹恐失之,此所以望老杜之藩垣而不及也。

?

??? ②李耆卿曰:此诗妙在“清渭”二句。明皇、肃宗一去一住,两无消息,父子之间,人所难言,子美能言之,非但“细柳新蒲”之感而已。

?

③所谓对此茫茫,百端交集,何暇计及风刺乎?叙乱离处全以唱叹出之,不用实叙,笔力之高,真不可及。

?

?

?

蜀 相

杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。 三顾频繁天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

朗读感知:

【韵译】:

何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?

在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,

树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,

辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而病亡军中,

长使历代英雄们对此涕泪满裳!

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。 三顾频繁天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

1、开头两句对郁郁葱葱的翠柏的描写有什么作用?

一是借“柏森森”写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉;二是衬托诸葛亮的形象,表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

赏析探究:

2、王国维说:“‘红杏枝头春意闹。’著一‘闹’字而境界全出。”参考此说,说说“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”一联里哪两个字跟境界的关系最为密切,为什么?

赏析探究:

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音

“自”、“空”。碧草映阶,黄鹂隔叶,本是一种赏心悦目的景象,然而用这二字修饰,所含之情就大有转折:青草自绿,无人光顾;黄鹂好音,无人倾听,这是何等的凄凉伤感。景中更含有诗人对忧国忧民的知音少的感慨。

3、颈联写刘备是为了什么?

写刘备是为了从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负。也暗含了自己对得遇明主的希望。

赏析探究:

4、本诗的主旨是什么?抒发了诗人怎样的情怀?

诗人借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己的功业未就的深沉感慨。

赏析探究:

又呈吴郎

杜甫

堂前扑枣任西邻, 无食无儿一妇人。 不为困穷宁有此, 只缘恐惧转须亲。 即防远客虽多事, 便插疏篱却任真。 已诉征求贫到骨, 正思戎马泪盈巾。

这首诗的人民性是强烈而鲜明的,在通常用来歌功颂德以“高华典雅”为特征的七言律诗中,尤其值得重视。诗的艺术表现方面也很有特点。首先是现身说法,用自己的实际行动来启发对方,用颠扑不破的道理来点醒对方,最后还用自己的眼泪来感动对方,尽可能地避免抽象的说教,措词委婉,入情入理。其次是,运用散文中常用的虚字来作转接。象“不为”、“只缘”、“已诉”、“正思”,以及“即”、“便”、“虽”、“却”等,因而能化呆板为活泼,既有律诗的形式美、音乐美,又有散文的灵活性,抑扬顿挫,耐人寻味。

精彩点评:

杜甫

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。 亲朋无一字,老病有孤舟。 戎马关山北,凭轩涕泗流。

朗读感知:

《登岳阳楼》背 景

大历三年(768)冬,杜甫从公安(今湖北公安)到达岳阳。从“岸风翻夕浪,舟雪洒寒灯”(《泊岳阳城下》)看,到达之时正是深冬。杜甫曾两次登岳阳楼,这首诗所记当是第一次,时间大约是到达岳阳之初;另一次是跟岳州太守一同去的,也写了诗,诗题是《陪裴使君登岳阳楼》,从诗中“春泥百草生”句看,时间是第二年春天,因系应酬之作,不如这一首有名。

1、“昔闻” “今上”表达了诗人怎样的心情?

昔闻:

今上:

渴望向往已久

如愿以偿甚喜

今昔的心情作对照,强调登楼时的喜悦

探究

“坼”字,诗人写得有力,仿佛洞庭万顷波涛、千层巨浪,把吴、楚两地的广袤区域冲开、分裂,写出了洞庭湖的磅礴气势。而“浮”字,具有十分鲜明的动态感,在诗人的笔下,洞庭几乎包容了整个天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落,一派壮阔的图景展现在读者眼前。

2、理解、赏析 “坼” “浮”二字。

3、第三、四句景和情有什么关系?

洞庭湖广阔无垠,烟波浩淼。

诗人有不灭的济世的博大胸襟。

他眼中不只是一个洞庭,而是整个吴楚乃至乾坤;他胸中不仅仅有他自己,而是天下的百姓。这就使他的这两句诗比起孟浩然的两句诗更显得气势不凡,惊天动地。

【赏析】 这首诗写诗人登楼时所见所感。诗人把个人命运和国家忧患联系起来,对寂寞的身世感慨和壮阔的自然景色相映衬,意境宏大,情调悲壮,是登岳阳楼的千古名篇。

首联以登楼能偿宿愿为喜。“昔闻”指诗人青年时代,正值“开元盛世”,到处歌舞升平。闻洞庭之名,可惜未能一游;如今呢,祖国山河残破,而诗人也到了暮年,历尽坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?

颔联赞颂洞庭湖的波涛浩荡,气

势磅礴。“吴楚东南坼,乾坤日夜

浮。”广阔无边的洞庭湖水,划开了

吴楚的疆界,日月星辰都像是漂浮

在湖水中一般。 只10个字就把洞庭湖水势无边无

际的形象逼真地描画了出来。

联想到曹操咏海的名句:“日月之

行,若出其中;星汉灿烂,若出其

里。”壮阔相同而心情各异。

颈联亲朋音信皆无,自己寄居一叶扁舟。 不是登临的喜悦,却隐含着怀才不遇、漂泊天涯之感伤。政治生活坎坷,但他从未放弃“致君尧舜上,再使风俗淳” 的抱负。哪曾想最终一事无成。昔日的抱负,都成泡影……

尾联凭栏遥望北方,忧国忧民。

作者开阔的胸襟与颔联自然界宏奇伟丽的气象上下衬托。诗人在凄苦万状的情况下登楼观景,想的仍是国事,为之流涕。

登岳阳楼 杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

临洞庭湖赠张丞相 孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

比较赏析

试对比两诗颔联描写洞庭湖景观的妙处,并评论两诗的主题思想。

杜诗只用十字就把洞庭湖水势浩瀚无边的巨大形象逼真地写出来了;孟诗写湖的丰厚蓄积,澎湃动荡,极为有力,不仅写出其广大浩渺,还充满了活力。

杜诗写出了洞庭浩翰汪洋的不凡气势,亦触景伤情,写自己身世的凄凉孤寂,反映出诗人对时局的忧虑和关心。孟诗表达的是漫游洞庭湖思及个人前途,希望张丞相引荐出仕的主题。