2009高考生物考点重点难点疑点热点焦点归纳:生态学

文档属性

| 名称 | 2009高考生物考点重点难点疑点热点焦点归纳:生态学 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 53.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

考点重点难点疑点热点焦点七:生态学

一、影响植物分布的非生物因素

1.温度——在不同海拔高度影响植物分布的主导因素。

(1)温度随海拔高度的增加而降低,海拔每增加100m,温度下降0.5~1℃,所以高山植物的垂直分布特点是:森林一灌木林一高山草甸一雪线。类似于从南到北不同纬度上的植被分布,如北方有苹果、桃、梨,而南方有柑桔等。

(2)水分充沛地区,如我国沿海岸线南南到北 ( http: / / www. / Subject / shengwu.html ),植物群落的分布特点是:热带雨林一常绿阔叶林一落叶阔叶林一北方针叶林。

2.水——在同一纬度上影响植物分布的主导因素。

在亚洲大陆的中高纬度地区,降水量由东向西逐渐递减,所以在我国的北纬35°~45°之间的自然地带,从东到西的植物群落分布特点是:森林一草原一荒漠一沙漠。

3.阳光——在不同经度、不同纬度影响植物垂直分布的主导因素。

(2)光质(即光的波长)——主要影响水生植物的垂直分布。21世纪教育网

一般情况下,大气中的可见光质是比较均匀的,对陆生植物的分布几乎无影响,但在水域生态系统中就不同了,特别是海洋生态系统,藻类植物由上到下的分布为:绿藻一褐藻一红藻。这不仅与光照强度有关,更与不同波长的光在海水中的透射程度有关。不同颜色的藻类在海洋不同深度的分布规律是:(浅)绿藻→褐藻→红藻(深)。

(3)光周期

长日照植物:需要长于某一临界日长的日照时间才能开花的植物。

中性植物:植物的开花结果与日照时间的长短没有明显的关系。

短日照植物:需要短于某一临界日长的日照时间才能开花的植物。

①春天开花的植物一般需长日照条件,秋天开花的则需短日照条件。

②在低纬度地区只具备短日照条件,如在南北回归线间,一般只分布有短日照植物。

③在中纬度地区春天具备长日照条件,秋天具备短日照条件,所以长日照植物和短日照植物均有分布。

④在高纬度地区长日照条件和短日照条件均具备,但在短日照条件下,温度极低不适于植物生长,所以无短日照植物分布。

另外,动物的分布往往因植物而定(因营养关系)。

二、影响种群数量变化因素的分析

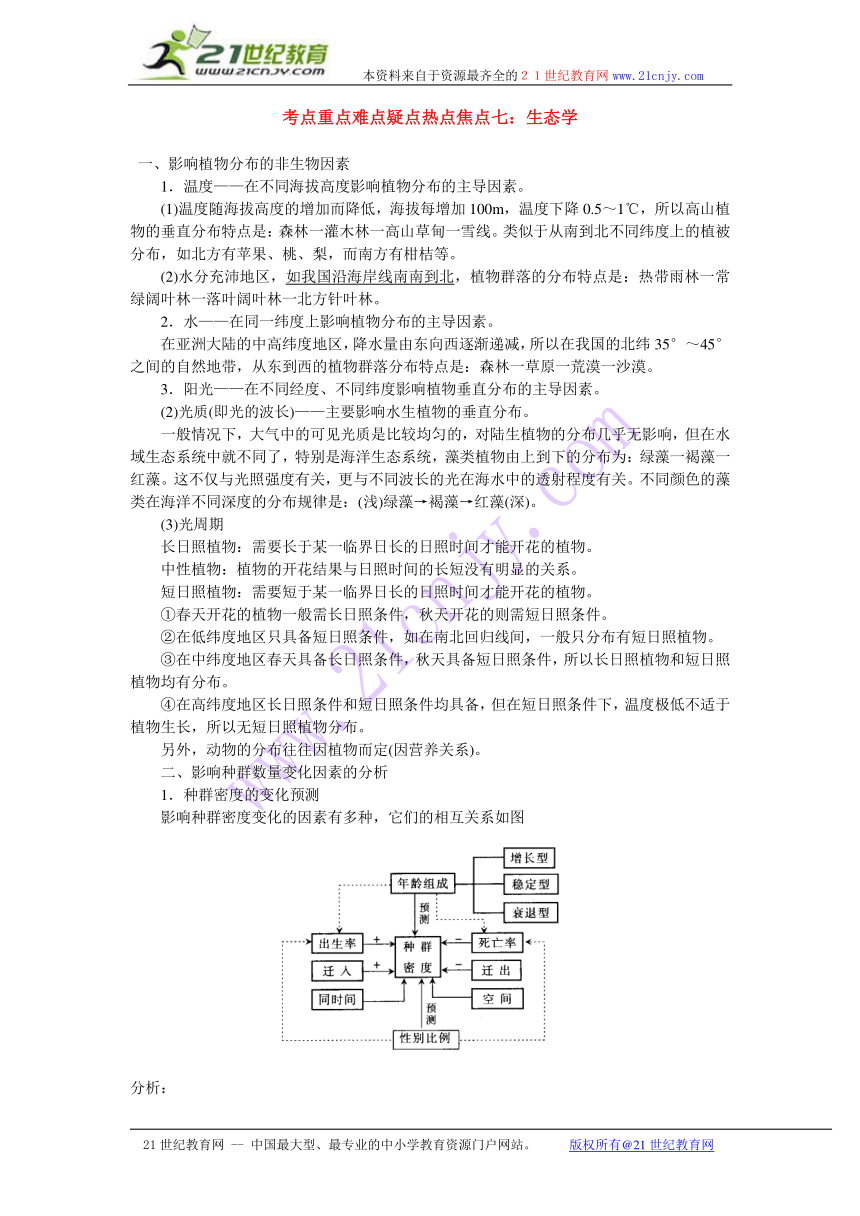

1.种群密度的变化预测

影响种群密度变化的因素有多种,它们的相互关系如图

分析:

(1)出生率和死亡率,迁入率和迁出率是直接决定种群密度变化的因素。

(2)预测种群密度的变化趋势,首先依据的应该是年龄组成情况,其次是性别比例,由此推导预测出生率与死亡率的关系,从而确定种群密度的变化情况。如:

①

②相同的年龄组成情况下,如假设增长型的性别比例为

预测一个国家的人口变化情况也基本如此。

所以,年龄组成和性别比例是影响种群密度和种群数量的间接因素,是预测种群密度未来变化趋势的重要依据。

2.种间关系与种群数量变化

在一个有限的环境中,随着某一种群密度的增大,除种内斗争加剧以外,还会导致一系列种间关系的变化,如该种群的捕食者数量随之增加,被捕食者数量相对减少;传染病在密度大的种群中更容易传播,种群密度增大,使传染病的传播几率大大增加,等等。这一切均使该种群的出生率降低、死亡率升高,种群数量减少。这种调节机制也是反馈调节。

3.非生物因素与种群数量变化

阳光、温度、风、雨、雪等气候因素通过影响种群的出生率、死亡率而间接影响种群的数量,如温度适宜、阳光充足、雨水充沛则草木繁茂,草食动物食物充足(如野兔),种群数量增大。

4.人为因素与种群数量变化

现代社会,人类活动对自然界中种群数量变化的影响越来越大。一方面,随着种植业和养殖业的发展,受人工控制的种群数量在不断增加;另一方面,砍伐森林、围湖造田、过度放牧、猎捕动物及环境污染等人为因素,使许多野生动植物种群数量锐减,甚至灭绝。

三、食物链、食物网相关知识及解题要点分析

1.三种食物链

(1)捕食链:生物之间因捕食关系而形成的食物链。其第一营养级(开端)一定是生产者,第二营养级一定是植食性动物。例如:草→鼠→蛇→猫头鹰。高中生物通常意义上的食物链就是捕食链。

(2)寄生链:生物间因寄生关系形成的食物链。例如:鸟类→跳蚤→细菌→噬菌体。

(3)腐生链:某些生物专以动植物遗体为食物而形成的食物链。例如:植物残枝败叶→真菌→氧化细菌。

2.捕食链中生态系统的成分、营养级的划分(举例如下):

草 → 鼠 → 蛇 → 猫头鹰

成分: 生产者 初级消费者 次级消费者 三级消费者

营养级: 第一营养级 第二营养级 第三营养级 第四营养级

特别注意:

(1)食物链(捕食链)由生产者和各级消费者组成,分解者不能参与食物链。

(2)食物链中的营养级是从食物链的起点(生产者)数起的,即生产者永远是第一营养级;消费者是从第二营养级(即植食性动物)开始的。

(3)在食物网中数食物链条数,一定是从生产者开始一直到具有食物关系的最高营养级为止,中间不能断开。

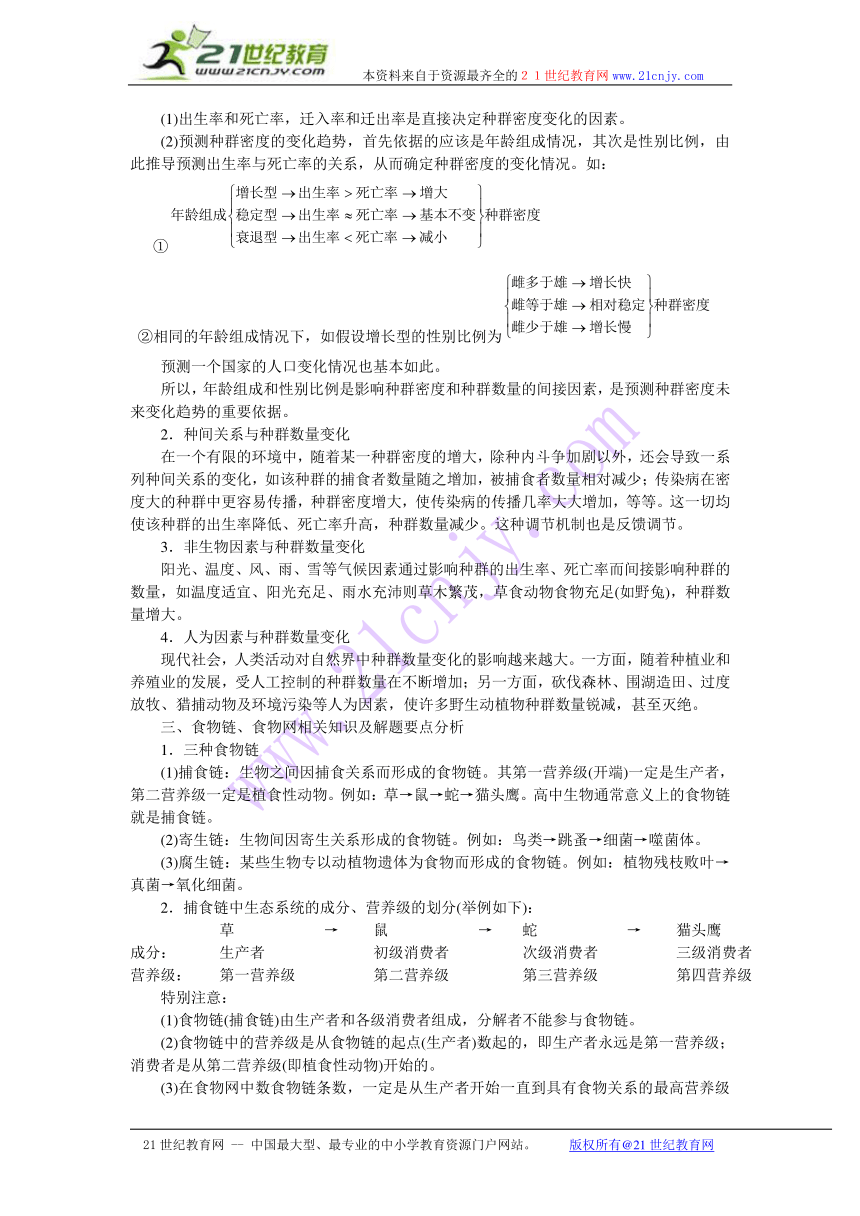

3.食物网的形成原因及解题要点

一种绿色植物可能是多种植食性动物的食物,而一种植食性动物既可吃多种植物,也可能成为多种肉食性动物的捕食对象,从而使各种食物链彼此交错,形成食物网。如图简化的草原食物网:

(1)此食物网有三条食物链,最高营养级均为鹰,鹰在此食物网中占有两个营养级(第一、笫四营养级)。

(2)鹰与鼠、蛇与鼠、鹰与蛇均为捕食关系,但鹰与蛇均以鼠为食,说明鹰与蛇还有竞争关系。

(3)假如鹰的食物有来自于兔,来来自于鼠,来自于蛇,那么,鹰若增重20g,最多消耗多少克植物 最少消耗多少克植物

因为已知条件是最高营养级增加重量,及鹰捕食兔、鼠、蛇的能量系数,最多消耗多少植物应按10%(最低能量传递率)来计算。“植物→兔→鹰”这条食物链中,最多消耗植物为:

同理,“植物→鼠→鹰”、“植物→鼠→蛇→鹰”两条食物链中,最多消耗植物分别为:

共计5600 g。

同理,“最少消耗多少植物”应按20%(最高能量传递率)来计算:

四、害虫防治的常见方法

1.生物农药防治法

(1)常见种类及利用成分 如夹竹桃中的强心苷,烟草中的烟碱,除虫菊中的除虫菊酯等。

(2)优点 多数生物农药对人、畜的毒性低,较安全;对环境无污染;原料来源广;杀虫作用的生物种类多,对作物不产生药害,害虫不产生抗药性。

(3)缺点 有效活性成分复杂,较难研制;控制病虫害的范围较窄;防治效果一般较为缓慢;易受到环境因素的制约和干扰;产品有效期短,质量稳定性差;原药植物种植有限,商品化生产受到一定的限制。

2.化学农药防治法

(1)随着化学工业的发展,化学农药开始广泛地应用于害虫的防治工作,如DDT、六六六的发现及使用,对害虫的防治以及对人类社会和自然界都产生了重大而深远的影响。但其负面影响也越来越明显,20世纪70年代初,许多国家相继禁止生产DDT。

(2)优点 作用迅速,短期效果明显(尤其是新型杀虫剂)。

(3)缺点 使害虫的抗药性能力增强,杀虫效果逐年下降;能直接或间接杀死害虫的天敌,破坏生态平衡;污染环境。

3.捕捉防治法

(1)这是人类最早使用的、最原始且目前在农村仍然使用的防治方法。如棉田中对棉铃虫的捕捉防治,蔬菜田中对菜青虫的捕捉防治,松树林中对松毛虫的捕捉防治。

(2)优点 无污染,见效快,效果好;妇孺老幼皆可进行,成本低,尤其是在劳动力剩余、低廉的地区,此法优点更明显。

(3)缺点 费时费力,对体型很小的害虫无法实施。

4.天敌防治法

(1)天敌防治法是目前广泛使用的生物防治方法之一,如在松树林中放养灰喜鹊来防治松毛虫、在蝗害区饲养鸡、鸭来控制蝗虫的数量等。

(2)优点 效果好、持久;防治成本低廉;且有的还因天敌而获得良好的经济效益;对环境无污染。

(3)缺点 天敌的数量不确定。

5.寄生虫防治法

(1)寄生虫防治法是目前广泛使用的生物防治方法之一,如利用施放白僵病病原体防治松毛虫等。

(2)优点 效果好;效果持久;防治成本低廉;对环境无污染。

(3)缺点 不同的害虫需确定相应的寄生虫,专一性强。

6.竞争防治法

(1)竞争防治法口前在农业生产上应用相对较少。

(2)优点无污染;控制效果持久、明显。

(3)缺点竞争者往往和害虫的食性相近,对农作

物有一定的危害;对农作物无危害的竞争者不易寻找。

7.激素防治法

(1)激素防治法是目前广泛使用的生物防治方法之一,如对菜青虫用蜕皮激素(或类似物)处理,促使其加速变成成虫,缩短危害作物的幼虫期,以达到防治害虫的目的。

(2)优点 见效快,效果明显;无污染。

(3)缺点 只是促使幼虫变成成虫,而并未杀死害虫,故治标不治本。

8.黑光灯防治法

(1)黑光灯防治法利用了昆虫的趋光性,在农业生产上被广泛应用。

(2)优点 成本低;无污染;易操作。

(3)缺点 主要对鳞翅日害虫的成虫有防治作用。

9.运用基因工程,培育抗虫植物防治法

(1)此防治法正逐步被大面积推广应用,如将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导人棉花中培育成抗虫棉

(2)优点 防治效果好,不反弹;无污染;所培育的抗虫性状短时间就能稳定下来。

(3)缺点 首先是环境安全问题,如转基因生物是否会影响到生物的多样性 是否会改变与之相关的物种 其次是抗虫食物安全性的问题,如是否会对食用者造成损害 是否会造成肠道微生物的菌群失调等。为了防止害虫抗性的形成,一般在抗虫棉田周围需种植一定数量的普通棉。

五、环保热点

1.温室效应

二氧化碳可以影响热量的辐射。在大气层中,二氧化碳吸收红外线并阻挡红外辐射的通过,就像温室的玻璃顶罩一样。大气中二氧化碳含量越多,热外流越受阻,从而地球温度也就升得越高,气候变暖,海平面上升,对人类社会的影响十分严重。要解决二氧化碳大量增加这一问题,一是要减少二氧化碳的排放,二是要提倡植树种草,增强对二氧化碳的吸收能力。

2.酸雨

大气中的二氧化硫随雨水降落到地面成为酸雨,一般称pH小于5.6的雨水为酸雨。酸雨对土壤、江河、湖泊、森林、农作物、建筑等都会造成严重的危害。

(1)成因:酸雨中的酸主要是二氧化硫转化而来的硫酸和一氧化氮转化的硝酸。污染源主要是化石燃料燃烧产生的烟尘和汽车尾气。我国通常是硫酸酸雨。

(2)危害:

①酸雨可直接危害植物,造成森林受害和农作物减产;还能使土壤、水域酸化,建筑物腐蚀,金属腐蚀等。

②酸雨对生物圈的稳态造成严重威胁,并且影响到人类社会的可持续发展。

3.臭氧层破坏

在地面空气中的臭氧是一种污染物,对生物有毒害作用。但位于地球上空25~40km的大气平流层中的臭氧则是地球的一个“保护伞”,它能阻止过量的紫外线到达地球表面。研究表明,平流层中臭氧减少1%,紫外线对地球表面的辐射量将增加2%,皮肤癌、白内障患者将增加,农作物产量将减少。臭氧的减少是人类活动造成的,人们在生产、生活过程中排放的氯氟烷烃如氟利昂等对臭氧有破坏作用。

4.生物富集作用

生物体从周围环境中吸收某些元素或不易分解的化合物,这些污染物在体内积累,使生物体内某些元素或化合物的浓度超过了环境中的浓度的现象,叫做生物富集作用。生物富集作用可以分为水生生物富集作朋和陆生牛物富集作用。

水生生物富集作用:水生生物主要通过食物链富集污染物质。例如,有机氯农药在水中的溶解度虽然很低,但是经过“浮游植物→浮游动物→小鱼→肉食性鱼”这样一条食物链,可以成千万倍地富集起来。

陆生生物富集作用:陆生生物体内富集的有毒污染物主要是金属和化学农药。陆生植物体内的重金属,主要是通过根系从土壤中吸收的。重金属进入动物体或人体后,除了随粪便排出一部分外,其余的则在动物或人体内富集起来并逐渐造成危害。例如,日本的“镉米”事件。

5.水体富营养化

富营养化是指水体中N、P等植物所必需的矿质元素含量过多,导致藻类植物等大量繁殖,并引起水质恶化和鱼群死亡的现象。引起水体富营养化的污染源有工业废水、生活污水和农田排水。当它们汇集到池塘、湖泊、海湾时就会使水体中N、P等植物所必需的矿质元素增多,致使藻类植物、浮游生物大量繁殖。由于繁殖、生长过程需要消耗大量氧气用以进行细胞呼吸,致使水中溶解氧的含量降低。而且当藻类植物和其他浮游生物死亡之后,其遗体首先被水中需氧微生

物分解,从而进一步降低溶解氧的含量,然后被厌氧微生物分解。同时产生H2S、CH4等有毒气体。因而造成鱼类和其他水生生物死亡,引起水华或赤潮现象。

6.微波危害生物体的原理

微波的波长范围是1mm~1m,频率范围是300~300000MHz,它的能量不足以使物质产生电离,所以微波不会对生物体产生辐射的危害。但是,它能起到“加热”的作用。由于它的穿透力强,不仅可使物体表面温度升高,而且还能深入组织内部,更由于组织内部难于散热,所以内部的温度升得更快。

7.白色污染

大量的废旧农用薄膜、包装用塑料膜、塑料袋和一次性塑料餐具(以下统称为塑料包装物)在使用后被抛弃在环境中,难于分解,给景观和生态环境带来很大破坏。由于废旧塑料包装物大多呈白色,因此造成的环境污染被称为“白色污染”。

六、对环境污染危害的认识和基本防治策略

对环境污染的危害,可以从它对以下几个方面的影响来认识:一是对生物多样性的破坏,生物多样性是生态系统、生物圈稳定的必要条件,是生态系统自动调节能力的基础;二是对人体健康的危害;三是对社会、经济可持续发展的影响,社会效益、经济效益的稳定和发展,必须以生态环境的稳定为基础。

环境污染防治的基本策略是监测一一干预——评价。第一步,通过对环境污染和人群健康的监测,掌握情况;第二步,针对问题制订对策,进行干预处理;第三步,对干预的效果进行评价,再对发现的问题采取相应的措施。

防治环境污染的基本措施:(1)控制污染源(包括合理安排工业布局、改进工艺等);(2)物理、化学、生物净化处理;(3)废物回收利用;(4)加大法治力度;(5)加强环境道德教育。

高考资源网

21世纪教育网

www.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

考点重点难点疑点热点焦点七:生态学

一、影响植物分布的非生物因素

1.温度——在不同海拔高度影响植物分布的主导因素。

(1)温度随海拔高度的增加而降低,海拔每增加100m,温度下降0.5~1℃,所以高山植物的垂直分布特点是:森林一灌木林一高山草甸一雪线。类似于从南到北不同纬度上的植被分布,如北方有苹果、桃、梨,而南方有柑桔等。

(2)水分充沛地区,如我国沿海岸线南南到北 ( http: / / www. / Subject / shengwu.html ),植物群落的分布特点是:热带雨林一常绿阔叶林一落叶阔叶林一北方针叶林。

2.水——在同一纬度上影响植物分布的主导因素。

在亚洲大陆的中高纬度地区,降水量由东向西逐渐递减,所以在我国的北纬35°~45°之间的自然地带,从东到西的植物群落分布特点是:森林一草原一荒漠一沙漠。

3.阳光——在不同经度、不同纬度影响植物垂直分布的主导因素。

(2)光质(即光的波长)——主要影响水生植物的垂直分布。21世纪教育网

一般情况下,大气中的可见光质是比较均匀的,对陆生植物的分布几乎无影响,但在水域生态系统中就不同了,特别是海洋生态系统,藻类植物由上到下的分布为:绿藻一褐藻一红藻。这不仅与光照强度有关,更与不同波长的光在海水中的透射程度有关。不同颜色的藻类在海洋不同深度的分布规律是:(浅)绿藻→褐藻→红藻(深)。

(3)光周期

长日照植物:需要长于某一临界日长的日照时间才能开花的植物。

中性植物:植物的开花结果与日照时间的长短没有明显的关系。

短日照植物:需要短于某一临界日长的日照时间才能开花的植物。

①春天开花的植物一般需长日照条件,秋天开花的则需短日照条件。

②在低纬度地区只具备短日照条件,如在南北回归线间,一般只分布有短日照植物。

③在中纬度地区春天具备长日照条件,秋天具备短日照条件,所以长日照植物和短日照植物均有分布。

④在高纬度地区长日照条件和短日照条件均具备,但在短日照条件下,温度极低不适于植物生长,所以无短日照植物分布。

另外,动物的分布往往因植物而定(因营养关系)。

二、影响种群数量变化因素的分析

1.种群密度的变化预测

影响种群密度变化的因素有多种,它们的相互关系如图

分析:

(1)出生率和死亡率,迁入率和迁出率是直接决定种群密度变化的因素。

(2)预测种群密度的变化趋势,首先依据的应该是年龄组成情况,其次是性别比例,由此推导预测出生率与死亡率的关系,从而确定种群密度的变化情况。如:

①

②相同的年龄组成情况下,如假设增长型的性别比例为

预测一个国家的人口变化情况也基本如此。

所以,年龄组成和性别比例是影响种群密度和种群数量的间接因素,是预测种群密度未来变化趋势的重要依据。

2.种间关系与种群数量变化

在一个有限的环境中,随着某一种群密度的增大,除种内斗争加剧以外,还会导致一系列种间关系的变化,如该种群的捕食者数量随之增加,被捕食者数量相对减少;传染病在密度大的种群中更容易传播,种群密度增大,使传染病的传播几率大大增加,等等。这一切均使该种群的出生率降低、死亡率升高,种群数量减少。这种调节机制也是反馈调节。

3.非生物因素与种群数量变化

阳光、温度、风、雨、雪等气候因素通过影响种群的出生率、死亡率而间接影响种群的数量,如温度适宜、阳光充足、雨水充沛则草木繁茂,草食动物食物充足(如野兔),种群数量增大。

4.人为因素与种群数量变化

现代社会,人类活动对自然界中种群数量变化的影响越来越大。一方面,随着种植业和养殖业的发展,受人工控制的种群数量在不断增加;另一方面,砍伐森林、围湖造田、过度放牧、猎捕动物及环境污染等人为因素,使许多野生动植物种群数量锐减,甚至灭绝。

三、食物链、食物网相关知识及解题要点分析

1.三种食物链

(1)捕食链:生物之间因捕食关系而形成的食物链。其第一营养级(开端)一定是生产者,第二营养级一定是植食性动物。例如:草→鼠→蛇→猫头鹰。高中生物通常意义上的食物链就是捕食链。

(2)寄生链:生物间因寄生关系形成的食物链。例如:鸟类→跳蚤→细菌→噬菌体。

(3)腐生链:某些生物专以动植物遗体为食物而形成的食物链。例如:植物残枝败叶→真菌→氧化细菌。

2.捕食链中生态系统的成分、营养级的划分(举例如下):

草 → 鼠 → 蛇 → 猫头鹰

成分: 生产者 初级消费者 次级消费者 三级消费者

营养级: 第一营养级 第二营养级 第三营养级 第四营养级

特别注意:

(1)食物链(捕食链)由生产者和各级消费者组成,分解者不能参与食物链。

(2)食物链中的营养级是从食物链的起点(生产者)数起的,即生产者永远是第一营养级;消费者是从第二营养级(即植食性动物)开始的。

(3)在食物网中数食物链条数,一定是从生产者开始一直到具有食物关系的最高营养级为止,中间不能断开。

3.食物网的形成原因及解题要点

一种绿色植物可能是多种植食性动物的食物,而一种植食性动物既可吃多种植物,也可能成为多种肉食性动物的捕食对象,从而使各种食物链彼此交错,形成食物网。如图简化的草原食物网:

(1)此食物网有三条食物链,最高营养级均为鹰,鹰在此食物网中占有两个营养级(第一、笫四营养级)。

(2)鹰与鼠、蛇与鼠、鹰与蛇均为捕食关系,但鹰与蛇均以鼠为食,说明鹰与蛇还有竞争关系。

(3)假如鹰的食物有来自于兔,来来自于鼠,来自于蛇,那么,鹰若增重20g,最多消耗多少克植物 最少消耗多少克植物

因为已知条件是最高营养级增加重量,及鹰捕食兔、鼠、蛇的能量系数,最多消耗多少植物应按10%(最低能量传递率)来计算。“植物→兔→鹰”这条食物链中,最多消耗植物为:

同理,“植物→鼠→鹰”、“植物→鼠→蛇→鹰”两条食物链中,最多消耗植物分别为:

共计5600 g。

同理,“最少消耗多少植物”应按20%(最高能量传递率)来计算:

四、害虫防治的常见方法

1.生物农药防治法

(1)常见种类及利用成分 如夹竹桃中的强心苷,烟草中的烟碱,除虫菊中的除虫菊酯等。

(2)优点 多数生物农药对人、畜的毒性低,较安全;对环境无污染;原料来源广;杀虫作用的生物种类多,对作物不产生药害,害虫不产生抗药性。

(3)缺点 有效活性成分复杂,较难研制;控制病虫害的范围较窄;防治效果一般较为缓慢;易受到环境因素的制约和干扰;产品有效期短,质量稳定性差;原药植物种植有限,商品化生产受到一定的限制。

2.化学农药防治法

(1)随着化学工业的发展,化学农药开始广泛地应用于害虫的防治工作,如DDT、六六六的发现及使用,对害虫的防治以及对人类社会和自然界都产生了重大而深远的影响。但其负面影响也越来越明显,20世纪70年代初,许多国家相继禁止生产DDT。

(2)优点 作用迅速,短期效果明显(尤其是新型杀虫剂)。

(3)缺点 使害虫的抗药性能力增强,杀虫效果逐年下降;能直接或间接杀死害虫的天敌,破坏生态平衡;污染环境。

3.捕捉防治法

(1)这是人类最早使用的、最原始且目前在农村仍然使用的防治方法。如棉田中对棉铃虫的捕捉防治,蔬菜田中对菜青虫的捕捉防治,松树林中对松毛虫的捕捉防治。

(2)优点 无污染,见效快,效果好;妇孺老幼皆可进行,成本低,尤其是在劳动力剩余、低廉的地区,此法优点更明显。

(3)缺点 费时费力,对体型很小的害虫无法实施。

4.天敌防治法

(1)天敌防治法是目前广泛使用的生物防治方法之一,如在松树林中放养灰喜鹊来防治松毛虫、在蝗害区饲养鸡、鸭来控制蝗虫的数量等。

(2)优点 效果好、持久;防治成本低廉;且有的还因天敌而获得良好的经济效益;对环境无污染。

(3)缺点 天敌的数量不确定。

5.寄生虫防治法

(1)寄生虫防治法是目前广泛使用的生物防治方法之一,如利用施放白僵病病原体防治松毛虫等。

(2)优点 效果好;效果持久;防治成本低廉;对环境无污染。

(3)缺点 不同的害虫需确定相应的寄生虫,专一性强。

6.竞争防治法

(1)竞争防治法口前在农业生产上应用相对较少。

(2)优点无污染;控制效果持久、明显。

(3)缺点竞争者往往和害虫的食性相近,对农作

物有一定的危害;对农作物无危害的竞争者不易寻找。

7.激素防治法

(1)激素防治法是目前广泛使用的生物防治方法之一,如对菜青虫用蜕皮激素(或类似物)处理,促使其加速变成成虫,缩短危害作物的幼虫期,以达到防治害虫的目的。

(2)优点 见效快,效果明显;无污染。

(3)缺点 只是促使幼虫变成成虫,而并未杀死害虫,故治标不治本。

8.黑光灯防治法

(1)黑光灯防治法利用了昆虫的趋光性,在农业生产上被广泛应用。

(2)优点 成本低;无污染;易操作。

(3)缺点 主要对鳞翅日害虫的成虫有防治作用。

9.运用基因工程,培育抗虫植物防治法

(1)此防治法正逐步被大面积推广应用,如将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导人棉花中培育成抗虫棉

(2)优点 防治效果好,不反弹;无污染;所培育的抗虫性状短时间就能稳定下来。

(3)缺点 首先是环境安全问题,如转基因生物是否会影响到生物的多样性 是否会改变与之相关的物种 其次是抗虫食物安全性的问题,如是否会对食用者造成损害 是否会造成肠道微生物的菌群失调等。为了防止害虫抗性的形成,一般在抗虫棉田周围需种植一定数量的普通棉。

五、环保热点

1.温室效应

二氧化碳可以影响热量的辐射。在大气层中,二氧化碳吸收红外线并阻挡红外辐射的通过,就像温室的玻璃顶罩一样。大气中二氧化碳含量越多,热外流越受阻,从而地球温度也就升得越高,气候变暖,海平面上升,对人类社会的影响十分严重。要解决二氧化碳大量增加这一问题,一是要减少二氧化碳的排放,二是要提倡植树种草,增强对二氧化碳的吸收能力。

2.酸雨

大气中的二氧化硫随雨水降落到地面成为酸雨,一般称pH小于5.6的雨水为酸雨。酸雨对土壤、江河、湖泊、森林、农作物、建筑等都会造成严重的危害。

(1)成因:酸雨中的酸主要是二氧化硫转化而来的硫酸和一氧化氮转化的硝酸。污染源主要是化石燃料燃烧产生的烟尘和汽车尾气。我国通常是硫酸酸雨。

(2)危害:

①酸雨可直接危害植物,造成森林受害和农作物减产;还能使土壤、水域酸化,建筑物腐蚀,金属腐蚀等。

②酸雨对生物圈的稳态造成严重威胁,并且影响到人类社会的可持续发展。

3.臭氧层破坏

在地面空气中的臭氧是一种污染物,对生物有毒害作用。但位于地球上空25~40km的大气平流层中的臭氧则是地球的一个“保护伞”,它能阻止过量的紫外线到达地球表面。研究表明,平流层中臭氧减少1%,紫外线对地球表面的辐射量将增加2%,皮肤癌、白内障患者将增加,农作物产量将减少。臭氧的减少是人类活动造成的,人们在生产、生活过程中排放的氯氟烷烃如氟利昂等对臭氧有破坏作用。

4.生物富集作用

生物体从周围环境中吸收某些元素或不易分解的化合物,这些污染物在体内积累,使生物体内某些元素或化合物的浓度超过了环境中的浓度的现象,叫做生物富集作用。生物富集作用可以分为水生生物富集作朋和陆生牛物富集作用。

水生生物富集作用:水生生物主要通过食物链富集污染物质。例如,有机氯农药在水中的溶解度虽然很低,但是经过“浮游植物→浮游动物→小鱼→肉食性鱼”这样一条食物链,可以成千万倍地富集起来。

陆生生物富集作用:陆生生物体内富集的有毒污染物主要是金属和化学农药。陆生植物体内的重金属,主要是通过根系从土壤中吸收的。重金属进入动物体或人体后,除了随粪便排出一部分外,其余的则在动物或人体内富集起来并逐渐造成危害。例如,日本的“镉米”事件。

5.水体富营养化

富营养化是指水体中N、P等植物所必需的矿质元素含量过多,导致藻类植物等大量繁殖,并引起水质恶化和鱼群死亡的现象。引起水体富营养化的污染源有工业废水、生活污水和农田排水。当它们汇集到池塘、湖泊、海湾时就会使水体中N、P等植物所必需的矿质元素增多,致使藻类植物、浮游生物大量繁殖。由于繁殖、生长过程需要消耗大量氧气用以进行细胞呼吸,致使水中溶解氧的含量降低。而且当藻类植物和其他浮游生物死亡之后,其遗体首先被水中需氧微生

物分解,从而进一步降低溶解氧的含量,然后被厌氧微生物分解。同时产生H2S、CH4等有毒气体。因而造成鱼类和其他水生生物死亡,引起水华或赤潮现象。

6.微波危害生物体的原理

微波的波长范围是1mm~1m,频率范围是300~300000MHz,它的能量不足以使物质产生电离,所以微波不会对生物体产生辐射的危害。但是,它能起到“加热”的作用。由于它的穿透力强,不仅可使物体表面温度升高,而且还能深入组织内部,更由于组织内部难于散热,所以内部的温度升得更快。

7.白色污染

大量的废旧农用薄膜、包装用塑料膜、塑料袋和一次性塑料餐具(以下统称为塑料包装物)在使用后被抛弃在环境中,难于分解,给景观和生态环境带来很大破坏。由于废旧塑料包装物大多呈白色,因此造成的环境污染被称为“白色污染”。

六、对环境污染危害的认识和基本防治策略

对环境污染的危害,可以从它对以下几个方面的影响来认识:一是对生物多样性的破坏,生物多样性是生态系统、生物圈稳定的必要条件,是生态系统自动调节能力的基础;二是对人体健康的危害;三是对社会、经济可持续发展的影响,社会效益、经济效益的稳定和发展,必须以生态环境的稳定为基础。

环境污染防治的基本策略是监测一一干预——评价。第一步,通过对环境污染和人群健康的监测,掌握情况;第二步,针对问题制订对策,进行干预处理;第三步,对干预的效果进行评价,再对发现的问题采取相应的措施。

防治环境污染的基本措施:(1)控制污染源(包括合理安排工业布局、改进工艺等);(2)物理、化学、生物净化处理;(3)废物回收利用;(4)加大法治力度;(5)加强环境道德教育。

高考资源网

21世纪教育网

www.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录