2009高考生物实验理论及解题探讨教案

文档属性

| 名称 | 2009高考生物实验理论及解题探讨教案 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 69.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

21世纪教育网

2009高考生物实验理论及解题探讨

张建卫

2009.4

2009年考试大纲提到的4种能力:

1.理解能力

2.实验与探究能力

3.获取信息的能力

4.综合运用能力

能力2——实验与探究能力具体要求:

(1)能独立完成相关实验,包括理解实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关操作技能,并能将这些实验涉及的方法和技能进行综合的运用。

(2)具备验证简单生物学事实的能力,并能对实验现象和结果进行解释、分析和处理。

(3)具有对一些生物学问题进行初步探究的能力,包括确认变量、作出假设和预期、设计可行的研究方案、处理和解释数据、根据数据作出合理的判断等。

(4)能对一些简单的实验方案作出恰当的评价和修改。

从2003年到2008年的高考的全国理综生物试题来看,实验题作为考查学生的能力,每年必考,分值较大,是高考复课的重中之重。

一、实验理论

1.自变量、因变量和无关变量

自变量(实验变量)是指实验中由实验者所操纵的因素或条件。

因变量是指示严重由于自变量而引起的变化或结果。

自变量是原因,因变量是结果,二者具有因果关系,实验的目的在于获得和解释这种前因后果,从因果关系中获得科学的结论。

无关变量也称控制变量,直至除了自变量以外影响实验或结果的因素或条件。

额外变量,也称干扰变量,是指实验中由于无关变量所引起的变化和结果。

这些变量并不是本实验所要求探究、关心的自变量。要考查自变量所产生的效果,就要对无关变量进行控制。

举例:在“探究淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用”实验中,自变量是淀粉酶所催化的对象不同,因变量是有无还原性糖产生,从而证明酶具有专一性。除了自变量外,试管的洁净度、蔗糖的纯度、试剂的剂量、温度、反应时间等都是无关变量,控制不当会影响实验结果的准确性和真实性。

2.无关变量的控制方法

(1)消除法

排除或隔离无关变量对实验效果的影响。

例如在验证“生长素能促进果实发育”实验中,又一组要求无生长素,需开花前,用纸袋将雌花套住,隔离外来花粉的干扰。

(2)恒定法

在整个实验中,尽量使所有的实验条件、实验处理、实验对象等都恒定不变。

例如在“探究淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用”实验中,始终将试管处于恒温水浴中,以消除温度无关变量对实验的影响。

(3)平衡法

设立对照组,除自变量以外,无关变量对实验组、对照组的影响是均等的。从而可不计无关变量的影响,得到实验变量的效果。

例如,我们常在实验过程中强调“选取生长状况相同的幼苗”“数量大小相同的种子”“置于相同并适宜条件下培养”“加入等量的清水”等均是为了控制无关变量对实验结果的干扰。

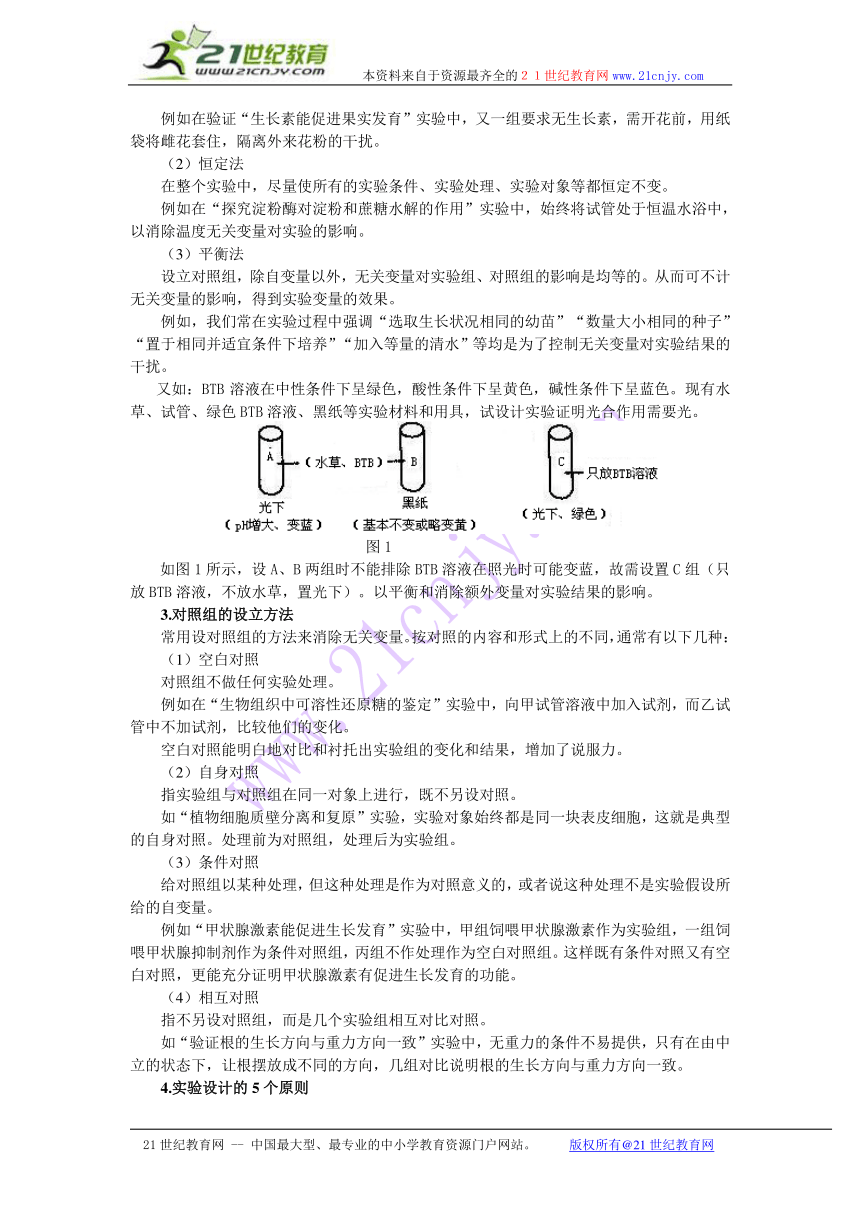

又如:BTB溶液在中性条件下呈绿色,酸性条件下呈黄色,碱性条件下呈蓝色。现有水草、试管、绿色BTB溶液、黑纸等实验材料和用具,试设计实验证明光合作用需要光。

图1

如图1所示,设A、B两组时不能排除BTB溶液在照光时可能变蓝,故需设置C组(只放BTB溶液,不放水草,置光下)。以平衡和消除额外变量对实验结果的影响。

3.对照组的设立方法

常用设对照组的方法来消除无关变量。按对照的内容和形式上的不同,通常有以下几种:

(1)空白对照

对照组不做任何实验处理。

例如在“生物组织中可溶性还原糖的鉴定”实验中,向甲试管溶液中加入试剂,而乙试管中不加试剂,比较他们的变化。

空白对照能明白地对比和衬托出实验组的变化和结果,增加了说服力。

(2)自身对照

指实验组与对照组在同一对象上进行,既不另设对照。

如“植物细胞质壁分离和复原”实验,实验对象始终都是同一块表皮细胞,这就是典型的自身对照。处理前为对照组,处理后为实验组。

(3)条件对照

给对照组以某种处理,但这种处理是作为对照意义的,或者说这种处理不是实验假设所给的自变量。

例如“甲状腺激素能促进生长发育”实验中,甲组饲喂甲状腺激素作为实验组,一组饲喂甲状腺抑制剂作为条件对照组,丙组不作处理作为空白对照组。这样既有条件对照又有空白对照,更能充分证明甲状腺激素有促进生长发育的功能。

(4)相互对照

指不另设对照组,而是几个实验组相互对比对照。

如“验证根的生长方向与重力方向一致”实验中,无重力的条件不易提供,只有在由中立的状态下,让根摆放成不同的方向,几组对比说明根的生长方向与重力方向一致。

4.实验设计的5个原则

(1)对照性原则

对照是实验控制的手段之一,目的在于消除无关变量对实验结果的影响。又可增加实验结果的可信度和说服力。

(2)随机性原则

是指被研究的样本是从总体中任意抽取的。这样做的意义在于:一是可以消除或减少系统误差,是显著性测验有意义;二是平衡各种条件,避免实验结果中的偏差。

(3)平行性原则

即控制某种因素的变化幅度,在同样条件下重复实验,观察其对实验结果影响的程度。任何实验都必须能够重复,这是具有科学性的标志。上述随机性原则虽然要求随机抽取样本,这能在相当大的程度上抵消非处理因素所造成的偏差,但不能消除它的全部影响。平行性原则就是为解决这问题而提出的。

(4)单一变量原则

即单因子变量原则,指控制其他的因素不变,只改变其中某一变量,观察其对实验结果的影响。除了整个实验过程中欲处理的实验因素外,其他实验条件要求做到前后一致。观察其对实验结果的影响。

如“探索温度对酶活性的影响”时,只能改变反应的温度,其它如PH值、酶的尝试等条件均要求完全一样。设置单一变量即对照组和实验组只能有一项条件不同,其他条件都应相同,还应考虑是否有额外变量影响实验结果。

(5)等量性原则

每次实验所加试剂的量、使用的仪器的大小等都要相等。(平衡法)

二、解题探讨

1.实验组和对照组的确认

(1)举例:

为了验证光是植物生长发育的必要条件,设计如下实验:选择生长状况一直的小麦幼苗200株,随机均分为实验组和对照组,分别处理并预期结果。下面是关于实验组或对照组的处理方法和预期结果的几种组合,其中正确的是:

①实验组 ②对照组 ③黑暗中培养 ④在光下培养 ⑤生长良好 ⑥生长不良

A. ②③⑤ B. ①③⑥ C. ①④⑤ D. ②④⑥

答案:B

自然状态(未加处理)的实验称为对照组;

进行特定处理的实验称为实验组。

怎样确认?

(2)条件控制原理(加法原理和减法原理)简介:

加法原理就是设法给研究对象施加干扰(添加条件),使研究对象在被激发状态中反映其某些特征。

即,与常态相比,认为增加某种影响因素,这种添加控制组为实验组。

减法原理就是设法排除某种因素(减少条件)对研究对象的干扰,从而在比较纯粹的状态下反映对象。

即,就是与常态相比,认为去除某种因素,这种去除控制组为实验组。

运用减法原理对上述实验可以做出解释:小麦在自然条件下总是要见光的,因此在黑暗中培养应为去除控制组,即为实验组;在光下培养应属于常态组,即对照组。

[练习-1] 1864年,德国科学家萨克斯将绿色叶片放在暗处几小时,然后把此叶片一半遮光,一般曝光。经过一段时间后,用碘蒸汽处理叶片,成功地证明绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。萨克斯对这个实验的设计具有严密的逻辑性,具体体现在( )

A.没有对照实验

B.本实验不需要设对照组

C.曝光处作为对照组

D.遮光处作为对照组

[解析]萨克斯所作的证明光合作用产生淀粉的实验:对天竺葵进行“饥饿”处理后,让叶片的一半曝光,一半遮光,过一段时间用碘蒸汽处理。首先应该对实验的常态做出判断。此实验在然状态下是有光照的,即有光照为常态,认为将光遮起来就是运用了减法原理,遮光为去除控制组,即为实验组;曝光组为常态组,即对照组。答案:C。

[练习-2] 为了解土壤微生物是否能分解农药,并尽快得出实验结论,有人用“敌草隆”(一中除草剂)进行了试验。取等量砂土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌,下列有关事项的叙述不正确的是( )

A.a组为对照组,b组为实验组

B.向a、b中喷入等量敌草隆,预计a组敌草隆含量不变

C.检测敌草隆消失的情况,预计a组敌草隆含量不变,b组的全部消失

D.只用砂土,实验效果不如几种典型土壤混合后的好

[解析]该题同样可以用减法原理来解释,为了解土壤微生物能否分解农药,首先确定常态,在自然情况下,土壤中是存在微生物的,存在微生物的即为常态。a组高压灭菌,运用的是减法原理。让土壤微生物处于缺失状态,是一种去除控制。A组为实验组;b组由微生物存在,是常态组,即对照组。答案为A。

区分实验组和对照组时,运用加法原理设计的试验,容易理解和确认。如“比较过氧化氢酶在不同条件下的分解”实验就是运用了加法原理。

2.高考实验设计题类型

(1)补充设计题

试题明确给出部分实验设计步骤,要求把其他步骤或原理补充完整。这类题型近几年出现频率最高。题干已提供较多信息,基本划定了答题模式,目的明确,前面的原理、方法、步骤等已为后续做答作了铺垫,只要明确变量,在分析有关的实验原理,结合题干信息,即可做出正确解答,难度较低。

例1:(2007 重庆)甘薯和马铃薯都富含淀粉,但甘薯吃起来比马铃薯甜,为探究其原因,某兴趣小组以甘薯块茎为材料,在不同温度、其他条件相同的情况下处理30 min后,测定还原糖含量,结果表明马铃薯不含还原糖,甘薯的还原糖含量见下表:

处理温度(℃) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

甘薯还原糖含量(mg/g) 22.1 23.3 25.8 37.6 40.5 47.4 54.7 68.9 45.3 28.6

(1)由表可见,温度为70 ℃时甘薯还原糖含量最高,这是因为 。

(2)马铃薯不含还原糖的原因是 。

(3)为了确认马铃薯不含还原糖的原因,请完成以下实验:

实验原理:① ___________ ;

② 。

备选材料与用具:甘薯提取液(去淀粉和还原糖),马铃薯提取液(去淀粉),二苯胺试剂,斐林试剂,双缩脲试剂,质量分数为3%的淀粉溶液和质量分数为3%的蔗糖溶液等。

实验步骤:

第一步:取A、B两支试管,在A管中加入甘薯提取液,B管中加入等量的马铃薯提取液。

第二步:70℃水浴保温5 min后,在A、B两支试管中各加入 _________ 。

第三步:70℃水浴保温5 min后,在A、B两支试管中再各加入 _______ 。

第四步: ____________________________________ 。

实验结果: _________________________ 。

(4)马铃薯不含还原糖,但吃起来略带甜味,这是由于 的作用,食用马铃薯后消化分解成的葡萄糖,被小肠上皮细胞吸收后发生的代谢变化是 。

[解析]此实验是以教材“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”为蓝本,源于教材又高于教材,同时也结合了酶的有关知识,是一道基础性较强的综合题,旨在考察学生利用可本实验基础知识对新情景材料的分析和探究能力。

解答该题时要从整体把握,分析题目中所给的材料及相关的步骤,明确实验所要达到的目的,依据的原理。如:甘薯提取液(去淀粉和还原糖),马铃薯提取液(去淀粉)这2种材料是为了证明甘薯提取液中含有能将淀粉水解为还原糖的酶,马铃薯种不含有。再结合设计实验的基本原则,完善实验步骤及实验预设结果。

[答案] (1)还原糖的产生是酶作用的结果,酶具有最适温度。 (2)不含淀粉酶。 (3)实验原理:①淀粉酶水解淀粉产生还原糖;②还原糖与斐林试剂反应,产生砖红色沉淀。

实验步骤:

第二步:等量淀粉溶液

第三步:等量斐林试剂

第四步:沸水浴加热煮沸1-2 min

实验结果:A管砖红色,B管蓝色

(4)唾液淀粉酶 代谢变化是:氧化分解为CO2、H2O及释放能量;合成糖元(肝糖元、肌糖元);转变成非糖物质(脂肪、某些非必需氨基酸)。

(2)全程设计题

试题明确给出或隐含相应的实验目的和原理,要求学生通过步骤的设计,验证或探究一个实验目的,得到相应的结果和结论。这类题出现频率也比较高,难度较大。要求学生除有严谨的科学态度外,还要能用课本所学知识来解决生活与生产中存在的现象、问题等,要求必须具备较高的实验能力。题目有一定的开放性,便于考生发挥个性特长。

例2:近期统计数据显示,癌症已经成为我国城乡居民的首要死因。请根据提供的材料回答问题:

(1)体外分别培养某癌细胞和正常体细胞,图中代表癌细胞生长曲线的是 。在体内,癌细胞可能侵袭周围正常组织,说明癌细胞具有 的特性。

(2)细胞癌变后,膜表面会出现一些不同于正常细胞的蛋白质,这些蛋白质会成为 ,引起机体的免疫应答,在应答中直接使癌细胞裂解的免疫细胞是 。

(3)端粒酶是与染色体末端结构相关的一种细胞组分。表中数据显示细胞癌变可能与端粒酶的活性有关,请完成下面的探究实验:

细胞类型 增殖代数 端粒酶活性

正常体细胞 50~60 无

癌细胞 无限 有

实验目的:探究端粒酶与细胞癌变的关系。

实验材料:癌细胞、端粒酶抑制剂、细胞培养液等。

实验步骤:

①____________________________________________________________。

②____________________________________________________________。

③____________________________________________________________。

结果预测及分析:______________________________________________________。

(4)请根据上述内容,提出一种治疗癌症的新思路:_________________。

[解析]课题研究是新课改的一项特色,要求会制定课题研究的计划和方案,并按照计划和方案独立完成或协作完成研究任务。该题主要考察细胞癌变、免疫等有关知识和实验设计能力。解答时要注意对照原则,而且由于是探究实验,要对实验结果及结论进行分类讨论。一个完整的课题研究方案应包括研究目的、内容、方法、形式、结论和研究报告等。该课题已经提供了细胞癌变、免疫等相关信息,降低了题目的难度,只要从题目中获取有关信息,把握好设计的基本方法即可。“能够对一些生物学问题进行初步的探究性研究,并制定课题的研究方案”是高考能力考察的高层次要求,也应该成为高考命题的重要题型之一。

[答案](1) a 扩(分)散转移 (2) 抗原 效应T细胞

(3)实验步骤:

①将癌细胞分成A、B两组。

②A组加入端粒酶抑制剂,B组不加,进行培养。

③记录并比较A、B两组的增殖代数(分裂次数)。

结果预测及分析:A组比B组增殖代数减少,说明端粒酶与细胞癌变(连续分裂)有关;A组仍然无限增殖,说明端粒酶与细胞癌变(连续分裂)无关。

(4)抑制癌细胞中端粒酶的活性(或抑制细胞分裂)或免疫治疗(输入淋巴因子、DNA疫苗)。

(3)设计改错题

试题明确给出了实验的目的、原理和设计步骤,要求把步骤中的错误之处指出来并加以改正。主要考察是否具备验证简单生物事实的能力,并能对实验现象、结果解释和分析以及理解探索性实验的一般方法的能力。试题中既有合理成分,又有不合理成分,干扰因素较多,要求在吸取原有设计的合理成分基础上,提出自己的实验设计思路。表面上是考察对实验设计的分析与评价能力,是只是全面检测设计生物学实验方案的能力。

例3:为证明“唾液淀粉酶对淀粉有消化作用”,某同学制定了下列实验方案。

1) 实验目的(略)。

2) 实验材料和用具(略)。

3) 实验方法和步骤:

①取2支试管,编号为A和B,各注入2mL浆糊。

②用凉开水漱口后,用小烧杯收集唾液。

③向A试管内加入2mL唾液。

④向2支试管中各滴加2滴碘液。

⑤将2支试管振荡后放在37℃水中恒温10min,同时取出2支试管,观察试管内溶液颜色的变化。

4) 结论:唾液中含有淀粉酶,能将淀粉分解为麦芽糖。

该实验的方法和步骤以及结论有没有错误?如果有请指出并改正。

[解析]该题型是对“探究影响酶活性的条件”这一实验的延伸和重要补充。

[答案]实验方法和步骤中的错误:第③步应在B试管中加入2Ml清水;第④步和第⑤步应作对调,以排除碘液对淀粉分解的影响。结论错误:本实验只能证明唾液对淀粉的分解作用,但不能证明具体分解后的产物是什么。

3.高考实验题的解题思路

(1)了解题目要求;

(2)明确实验目的;

(3)分析实验原理;

(4)确定实验思路;

(5)设计实验步骤;

(6)预期结果和得出结论。

口诀:分组编号设对照,确定方法选材料,控制变量定常量,观察记录找指标。

例4:将青蛙脑破坏保留脊髓,在脊柱下部打开脊椎骨,剥离出脊髓一侧的一对脊神经根(包含一个脊神经根和一个腹根,见图)。分别电刺激背根与腹根均可引起蛙同侧后肢发生运动反应。已知背根含有传入神经,腹根含有传出神经,背根和腹根合并成脊神经。请根据上述提供的实验材料(实验用具自选)设计实验步骤,并预测实验结果,以分别验证背根具有传入功能,腹根具有传出功能。

[解析]该题目要求设计实验步骤和预测实验结果,实验目的是验证背根、腹根功能,实验原理在题目中以信息形式给出:分别电刺激背根与腹根均可引起蛙同侧后肢发生运动反应;背根含有传入神经,腹根含有传出神经。我们知道:传入神经的功能是将感受器发生的神经冲动传至神经中枢;传出神经的功能是将神经中枢发出的冲动传至效应器。如果剪断背根或者腹根后,传导将受阻,电刺激其外周段和向中段,肌肉就会有不同的反应。有了以上思路就可以设计出相应的实验步骤。

[答案]实验步骤1:在背根中央处剪断(或用麻醉药阻断),分别电刺激背根向中段、外周段,观察蛙后肢是否发生运动反应。 预期结果:电刺激背根向中段发生蛙后肢运动反应;电刺激背根外周段不发生反应,说明背根具有传入功能。

实验步骤2:在腹根中央处剪断(或用麻醉药阻断),分别电刺激腹根向中段、外周段,观察蛙后肢是否发生运动反应。 预期结果:电刺激腹根向中段不发生反应,电刺激腹根外周段应发生蛙后肢运动反应,说明腹根具有传出功能。

例5(区2009二检母题):构成细胞的生物膜是选择透过性膜,其特点是水分子可以自由通过,被选择的小分子和离子可以通过,不被选择的小分子和离子及大分子物质不能通过。请根据提供的实验材料和用具,简要写出第2步及以后的实验步骤和实验结果,验证细胞膜的选择透过性的功能。

实验材料和用具:新鲜的红色康乃馨、烧杯、玻璃铅笔、质量分数为15%的盐酸、清水、量筒。

实验步骤:

第1步:选取2只大小相同的烧杯,并用玻璃铅笔分别标为A和B。

第2步:_________________________________________________。

第3步:_________________________________________________。

实验结果:_______________________________________________。

[解析]实验目的是验证细胞膜具有选择透过性,原理是选择透过性。实验思路,首先分析选择透过性的含义是水可以自由通过,要选择吸收的离子和小分子可以通过,而其他的离子、小分子和大分子不能通过;其次题目提供的是具有色素的活细胞,色素为大分子不能通过细胞膜,本实验的思路应该以色素能不能从细胞中出来作为细胞膜是否具有选择透过性的标志。

[答案] 第2步:在A烧杯中加入一定量的15%的盐酸,在B烧杯中加入等量清水。

第3步:选取等量的红色康乃馨花瓣,分别放入A、B烧杯中,经过一段时间后,观察颜色的变化。

实验结果:A烧杯中的花瓣颜色逐渐褪去,溶液变红;B烧杯中的花瓣仍为红色,溶液为无色。

2009.4.24

张建卫

高考资源网

21世纪教育网

www.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

21世纪教育网

2009高考生物实验理论及解题探讨

张建卫

2009.4

2009年考试大纲提到的4种能力:

1.理解能力

2.实验与探究能力

3.获取信息的能力

4.综合运用能力

能力2——实验与探究能力具体要求:

(1)能独立完成相关实验,包括理解实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关操作技能,并能将这些实验涉及的方法和技能进行综合的运用。

(2)具备验证简单生物学事实的能力,并能对实验现象和结果进行解释、分析和处理。

(3)具有对一些生物学问题进行初步探究的能力,包括确认变量、作出假设和预期、设计可行的研究方案、处理和解释数据、根据数据作出合理的判断等。

(4)能对一些简单的实验方案作出恰当的评价和修改。

从2003年到2008年的高考的全国理综生物试题来看,实验题作为考查学生的能力,每年必考,分值较大,是高考复课的重中之重。

一、实验理论

1.自变量、因变量和无关变量

自变量(实验变量)是指实验中由实验者所操纵的因素或条件。

因变量是指示严重由于自变量而引起的变化或结果。

自变量是原因,因变量是结果,二者具有因果关系,实验的目的在于获得和解释这种前因后果,从因果关系中获得科学的结论。

无关变量也称控制变量,直至除了自变量以外影响实验或结果的因素或条件。

额外变量,也称干扰变量,是指实验中由于无关变量所引起的变化和结果。

这些变量并不是本实验所要求探究、关心的自变量。要考查自变量所产生的效果,就要对无关变量进行控制。

举例:在“探究淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用”实验中,自变量是淀粉酶所催化的对象不同,因变量是有无还原性糖产生,从而证明酶具有专一性。除了自变量外,试管的洁净度、蔗糖的纯度、试剂的剂量、温度、反应时间等都是无关变量,控制不当会影响实验结果的准确性和真实性。

2.无关变量的控制方法

(1)消除法

排除或隔离无关变量对实验效果的影响。

例如在验证“生长素能促进果实发育”实验中,又一组要求无生长素,需开花前,用纸袋将雌花套住,隔离外来花粉的干扰。

(2)恒定法

在整个实验中,尽量使所有的实验条件、实验处理、实验对象等都恒定不变。

例如在“探究淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用”实验中,始终将试管处于恒温水浴中,以消除温度无关变量对实验的影响。

(3)平衡法

设立对照组,除自变量以外,无关变量对实验组、对照组的影响是均等的。从而可不计无关变量的影响,得到实验变量的效果。

例如,我们常在实验过程中强调“选取生长状况相同的幼苗”“数量大小相同的种子”“置于相同并适宜条件下培养”“加入等量的清水”等均是为了控制无关变量对实验结果的干扰。

又如:BTB溶液在中性条件下呈绿色,酸性条件下呈黄色,碱性条件下呈蓝色。现有水草、试管、绿色BTB溶液、黑纸等实验材料和用具,试设计实验证明光合作用需要光。

图1

如图1所示,设A、B两组时不能排除BTB溶液在照光时可能变蓝,故需设置C组(只放BTB溶液,不放水草,置光下)。以平衡和消除额外变量对实验结果的影响。

3.对照组的设立方法

常用设对照组的方法来消除无关变量。按对照的内容和形式上的不同,通常有以下几种:

(1)空白对照

对照组不做任何实验处理。

例如在“生物组织中可溶性还原糖的鉴定”实验中,向甲试管溶液中加入试剂,而乙试管中不加试剂,比较他们的变化。

空白对照能明白地对比和衬托出实验组的变化和结果,增加了说服力。

(2)自身对照

指实验组与对照组在同一对象上进行,既不另设对照。

如“植物细胞质壁分离和复原”实验,实验对象始终都是同一块表皮细胞,这就是典型的自身对照。处理前为对照组,处理后为实验组。

(3)条件对照

给对照组以某种处理,但这种处理是作为对照意义的,或者说这种处理不是实验假设所给的自变量。

例如“甲状腺激素能促进生长发育”实验中,甲组饲喂甲状腺激素作为实验组,一组饲喂甲状腺抑制剂作为条件对照组,丙组不作处理作为空白对照组。这样既有条件对照又有空白对照,更能充分证明甲状腺激素有促进生长发育的功能。

(4)相互对照

指不另设对照组,而是几个实验组相互对比对照。

如“验证根的生长方向与重力方向一致”实验中,无重力的条件不易提供,只有在由中立的状态下,让根摆放成不同的方向,几组对比说明根的生长方向与重力方向一致。

4.实验设计的5个原则

(1)对照性原则

对照是实验控制的手段之一,目的在于消除无关变量对实验结果的影响。又可增加实验结果的可信度和说服力。

(2)随机性原则

是指被研究的样本是从总体中任意抽取的。这样做的意义在于:一是可以消除或减少系统误差,是显著性测验有意义;二是平衡各种条件,避免实验结果中的偏差。

(3)平行性原则

即控制某种因素的变化幅度,在同样条件下重复实验,观察其对实验结果影响的程度。任何实验都必须能够重复,这是具有科学性的标志。上述随机性原则虽然要求随机抽取样本,这能在相当大的程度上抵消非处理因素所造成的偏差,但不能消除它的全部影响。平行性原则就是为解决这问题而提出的。

(4)单一变量原则

即单因子变量原则,指控制其他的因素不变,只改变其中某一变量,观察其对实验结果的影响。除了整个实验过程中欲处理的实验因素外,其他实验条件要求做到前后一致。观察其对实验结果的影响。

如“探索温度对酶活性的影响”时,只能改变反应的温度,其它如PH值、酶的尝试等条件均要求完全一样。设置单一变量即对照组和实验组只能有一项条件不同,其他条件都应相同,还应考虑是否有额外变量影响实验结果。

(5)等量性原则

每次实验所加试剂的量、使用的仪器的大小等都要相等。(平衡法)

二、解题探讨

1.实验组和对照组的确认

(1)举例:

为了验证光是植物生长发育的必要条件,设计如下实验:选择生长状况一直的小麦幼苗200株,随机均分为实验组和对照组,分别处理并预期结果。下面是关于实验组或对照组的处理方法和预期结果的几种组合,其中正确的是:

①实验组 ②对照组 ③黑暗中培养 ④在光下培养 ⑤生长良好 ⑥生长不良

A. ②③⑤ B. ①③⑥ C. ①④⑤ D. ②④⑥

答案:B

自然状态(未加处理)的实验称为对照组;

进行特定处理的实验称为实验组。

怎样确认?

(2)条件控制原理(加法原理和减法原理)简介:

加法原理就是设法给研究对象施加干扰(添加条件),使研究对象在被激发状态中反映其某些特征。

即,与常态相比,认为增加某种影响因素,这种添加控制组为实验组。

减法原理就是设法排除某种因素(减少条件)对研究对象的干扰,从而在比较纯粹的状态下反映对象。

即,就是与常态相比,认为去除某种因素,这种去除控制组为实验组。

运用减法原理对上述实验可以做出解释:小麦在自然条件下总是要见光的,因此在黑暗中培养应为去除控制组,即为实验组;在光下培养应属于常态组,即对照组。

[练习-1] 1864年,德国科学家萨克斯将绿色叶片放在暗处几小时,然后把此叶片一半遮光,一般曝光。经过一段时间后,用碘蒸汽处理叶片,成功地证明绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。萨克斯对这个实验的设计具有严密的逻辑性,具体体现在( )

A.没有对照实验

B.本实验不需要设对照组

C.曝光处作为对照组

D.遮光处作为对照组

[解析]萨克斯所作的证明光合作用产生淀粉的实验:对天竺葵进行“饥饿”处理后,让叶片的一半曝光,一半遮光,过一段时间用碘蒸汽处理。首先应该对实验的常态做出判断。此实验在然状态下是有光照的,即有光照为常态,认为将光遮起来就是运用了减法原理,遮光为去除控制组,即为实验组;曝光组为常态组,即对照组。答案:C。

[练习-2] 为了解土壤微生物是否能分解农药,并尽快得出实验结论,有人用“敌草隆”(一中除草剂)进行了试验。取等量砂土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌,下列有关事项的叙述不正确的是( )

A.a组为对照组,b组为实验组

B.向a、b中喷入等量敌草隆,预计a组敌草隆含量不变

C.检测敌草隆消失的情况,预计a组敌草隆含量不变,b组的全部消失

D.只用砂土,实验效果不如几种典型土壤混合后的好

[解析]该题同样可以用减法原理来解释,为了解土壤微生物能否分解农药,首先确定常态,在自然情况下,土壤中是存在微生物的,存在微生物的即为常态。a组高压灭菌,运用的是减法原理。让土壤微生物处于缺失状态,是一种去除控制。A组为实验组;b组由微生物存在,是常态组,即对照组。答案为A。

区分实验组和对照组时,运用加法原理设计的试验,容易理解和确认。如“比较过氧化氢酶在不同条件下的分解”实验就是运用了加法原理。

2.高考实验设计题类型

(1)补充设计题

试题明确给出部分实验设计步骤,要求把其他步骤或原理补充完整。这类题型近几年出现频率最高。题干已提供较多信息,基本划定了答题模式,目的明确,前面的原理、方法、步骤等已为后续做答作了铺垫,只要明确变量,在分析有关的实验原理,结合题干信息,即可做出正确解答,难度较低。

例1:(2007 重庆)甘薯和马铃薯都富含淀粉,但甘薯吃起来比马铃薯甜,为探究其原因,某兴趣小组以甘薯块茎为材料,在不同温度、其他条件相同的情况下处理30 min后,测定还原糖含量,结果表明马铃薯不含还原糖,甘薯的还原糖含量见下表:

处理温度(℃) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

甘薯还原糖含量(mg/g) 22.1 23.3 25.8 37.6 40.5 47.4 54.7 68.9 45.3 28.6

(1)由表可见,温度为70 ℃时甘薯还原糖含量最高,这是因为 。

(2)马铃薯不含还原糖的原因是 。

(3)为了确认马铃薯不含还原糖的原因,请完成以下实验:

实验原理:① ___________ ;

② 。

备选材料与用具:甘薯提取液(去淀粉和还原糖),马铃薯提取液(去淀粉),二苯胺试剂,斐林试剂,双缩脲试剂,质量分数为3%的淀粉溶液和质量分数为3%的蔗糖溶液等。

实验步骤:

第一步:取A、B两支试管,在A管中加入甘薯提取液,B管中加入等量的马铃薯提取液。

第二步:70℃水浴保温5 min后,在A、B两支试管中各加入 _________ 。

第三步:70℃水浴保温5 min后,在A、B两支试管中再各加入 _______ 。

第四步: ____________________________________ 。

实验结果: _________________________ 。

(4)马铃薯不含还原糖,但吃起来略带甜味,这是由于 的作用,食用马铃薯后消化分解成的葡萄糖,被小肠上皮细胞吸收后发生的代谢变化是 。

[解析]此实验是以教材“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”为蓝本,源于教材又高于教材,同时也结合了酶的有关知识,是一道基础性较强的综合题,旨在考察学生利用可本实验基础知识对新情景材料的分析和探究能力。

解答该题时要从整体把握,分析题目中所给的材料及相关的步骤,明确实验所要达到的目的,依据的原理。如:甘薯提取液(去淀粉和还原糖),马铃薯提取液(去淀粉)这2种材料是为了证明甘薯提取液中含有能将淀粉水解为还原糖的酶,马铃薯种不含有。再结合设计实验的基本原则,完善实验步骤及实验预设结果。

[答案] (1)还原糖的产生是酶作用的结果,酶具有最适温度。 (2)不含淀粉酶。 (3)实验原理:①淀粉酶水解淀粉产生还原糖;②还原糖与斐林试剂反应,产生砖红色沉淀。

实验步骤:

第二步:等量淀粉溶液

第三步:等量斐林试剂

第四步:沸水浴加热煮沸1-2 min

实验结果:A管砖红色,B管蓝色

(4)唾液淀粉酶 代谢变化是:氧化分解为CO2、H2O及释放能量;合成糖元(肝糖元、肌糖元);转变成非糖物质(脂肪、某些非必需氨基酸)。

(2)全程设计题

试题明确给出或隐含相应的实验目的和原理,要求学生通过步骤的设计,验证或探究一个实验目的,得到相应的结果和结论。这类题出现频率也比较高,难度较大。要求学生除有严谨的科学态度外,还要能用课本所学知识来解决生活与生产中存在的现象、问题等,要求必须具备较高的实验能力。题目有一定的开放性,便于考生发挥个性特长。

例2:近期统计数据显示,癌症已经成为我国城乡居民的首要死因。请根据提供的材料回答问题:

(1)体外分别培养某癌细胞和正常体细胞,图中代表癌细胞生长曲线的是 。在体内,癌细胞可能侵袭周围正常组织,说明癌细胞具有 的特性。

(2)细胞癌变后,膜表面会出现一些不同于正常细胞的蛋白质,这些蛋白质会成为 ,引起机体的免疫应答,在应答中直接使癌细胞裂解的免疫细胞是 。

(3)端粒酶是与染色体末端结构相关的一种细胞组分。表中数据显示细胞癌变可能与端粒酶的活性有关,请完成下面的探究实验:

细胞类型 增殖代数 端粒酶活性

正常体细胞 50~60 无

癌细胞 无限 有

实验目的:探究端粒酶与细胞癌变的关系。

实验材料:癌细胞、端粒酶抑制剂、细胞培养液等。

实验步骤:

①____________________________________________________________。

②____________________________________________________________。

③____________________________________________________________。

结果预测及分析:______________________________________________________。

(4)请根据上述内容,提出一种治疗癌症的新思路:_________________。

[解析]课题研究是新课改的一项特色,要求会制定课题研究的计划和方案,并按照计划和方案独立完成或协作完成研究任务。该题主要考察细胞癌变、免疫等有关知识和实验设计能力。解答时要注意对照原则,而且由于是探究实验,要对实验结果及结论进行分类讨论。一个完整的课题研究方案应包括研究目的、内容、方法、形式、结论和研究报告等。该课题已经提供了细胞癌变、免疫等相关信息,降低了题目的难度,只要从题目中获取有关信息,把握好设计的基本方法即可。“能够对一些生物学问题进行初步的探究性研究,并制定课题的研究方案”是高考能力考察的高层次要求,也应该成为高考命题的重要题型之一。

[答案](1) a 扩(分)散转移 (2) 抗原 效应T细胞

(3)实验步骤:

①将癌细胞分成A、B两组。

②A组加入端粒酶抑制剂,B组不加,进行培养。

③记录并比较A、B两组的增殖代数(分裂次数)。

结果预测及分析:A组比B组增殖代数减少,说明端粒酶与细胞癌变(连续分裂)有关;A组仍然无限增殖,说明端粒酶与细胞癌变(连续分裂)无关。

(4)抑制癌细胞中端粒酶的活性(或抑制细胞分裂)或免疫治疗(输入淋巴因子、DNA疫苗)。

(3)设计改错题

试题明确给出了实验的目的、原理和设计步骤,要求把步骤中的错误之处指出来并加以改正。主要考察是否具备验证简单生物事实的能力,并能对实验现象、结果解释和分析以及理解探索性实验的一般方法的能力。试题中既有合理成分,又有不合理成分,干扰因素较多,要求在吸取原有设计的合理成分基础上,提出自己的实验设计思路。表面上是考察对实验设计的分析与评价能力,是只是全面检测设计生物学实验方案的能力。

例3:为证明“唾液淀粉酶对淀粉有消化作用”,某同学制定了下列实验方案。

1) 实验目的(略)。

2) 实验材料和用具(略)。

3) 实验方法和步骤:

①取2支试管,编号为A和B,各注入2mL浆糊。

②用凉开水漱口后,用小烧杯收集唾液。

③向A试管内加入2mL唾液。

④向2支试管中各滴加2滴碘液。

⑤将2支试管振荡后放在37℃水中恒温10min,同时取出2支试管,观察试管内溶液颜色的变化。

4) 结论:唾液中含有淀粉酶,能将淀粉分解为麦芽糖。

该实验的方法和步骤以及结论有没有错误?如果有请指出并改正。

[解析]该题型是对“探究影响酶活性的条件”这一实验的延伸和重要补充。

[答案]实验方法和步骤中的错误:第③步应在B试管中加入2Ml清水;第④步和第⑤步应作对调,以排除碘液对淀粉分解的影响。结论错误:本实验只能证明唾液对淀粉的分解作用,但不能证明具体分解后的产物是什么。

3.高考实验题的解题思路

(1)了解题目要求;

(2)明确实验目的;

(3)分析实验原理;

(4)确定实验思路;

(5)设计实验步骤;

(6)预期结果和得出结论。

口诀:分组编号设对照,确定方法选材料,控制变量定常量,观察记录找指标。

例4:将青蛙脑破坏保留脊髓,在脊柱下部打开脊椎骨,剥离出脊髓一侧的一对脊神经根(包含一个脊神经根和一个腹根,见图)。分别电刺激背根与腹根均可引起蛙同侧后肢发生运动反应。已知背根含有传入神经,腹根含有传出神经,背根和腹根合并成脊神经。请根据上述提供的实验材料(实验用具自选)设计实验步骤,并预测实验结果,以分别验证背根具有传入功能,腹根具有传出功能。

[解析]该题目要求设计实验步骤和预测实验结果,实验目的是验证背根、腹根功能,实验原理在题目中以信息形式给出:分别电刺激背根与腹根均可引起蛙同侧后肢发生运动反应;背根含有传入神经,腹根含有传出神经。我们知道:传入神经的功能是将感受器发生的神经冲动传至神经中枢;传出神经的功能是将神经中枢发出的冲动传至效应器。如果剪断背根或者腹根后,传导将受阻,电刺激其外周段和向中段,肌肉就会有不同的反应。有了以上思路就可以设计出相应的实验步骤。

[答案]实验步骤1:在背根中央处剪断(或用麻醉药阻断),分别电刺激背根向中段、外周段,观察蛙后肢是否发生运动反应。 预期结果:电刺激背根向中段发生蛙后肢运动反应;电刺激背根外周段不发生反应,说明背根具有传入功能。

实验步骤2:在腹根中央处剪断(或用麻醉药阻断),分别电刺激腹根向中段、外周段,观察蛙后肢是否发生运动反应。 预期结果:电刺激腹根向中段不发生反应,电刺激腹根外周段应发生蛙后肢运动反应,说明腹根具有传出功能。

例5(区2009二检母题):构成细胞的生物膜是选择透过性膜,其特点是水分子可以自由通过,被选择的小分子和离子可以通过,不被选择的小分子和离子及大分子物质不能通过。请根据提供的实验材料和用具,简要写出第2步及以后的实验步骤和实验结果,验证细胞膜的选择透过性的功能。

实验材料和用具:新鲜的红色康乃馨、烧杯、玻璃铅笔、质量分数为15%的盐酸、清水、量筒。

实验步骤:

第1步:选取2只大小相同的烧杯,并用玻璃铅笔分别标为A和B。

第2步:_________________________________________________。

第3步:_________________________________________________。

实验结果:_______________________________________________。

[解析]实验目的是验证细胞膜具有选择透过性,原理是选择透过性。实验思路,首先分析选择透过性的含义是水可以自由通过,要选择吸收的离子和小分子可以通过,而其他的离子、小分子和大分子不能通过;其次题目提供的是具有色素的活细胞,色素为大分子不能通过细胞膜,本实验的思路应该以色素能不能从细胞中出来作为细胞膜是否具有选择透过性的标志。

[答案] 第2步:在A烧杯中加入一定量的15%的盐酸,在B烧杯中加入等量清水。

第3步:选取等量的红色康乃馨花瓣,分别放入A、B烧杯中,经过一段时间后,观察颜色的变化。

实验结果:A烧杯中的花瓣颜色逐渐褪去,溶液变红;B烧杯中的花瓣仍为红色,溶液为无色。

2009.4.24

张建卫

高考资源网

21世纪教育网

www.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录