生物:图表曲线小专题教案

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

图表曲线小专题

纵观几年来的高考试题,图表题涉及的题量越来越多。图表题考查知识点多,以图表的方式展示生物学原理、过程、功能等利于考查学生运用知识分析问题,解决问题的能力。如识图能力,知识迁移能力,收集和处理数据资料的能力,比较、判断、推理、分析综合等思维能力等;图表题具有情景新:通过图表创设新情景,提供新材料;重能力:区分度高,是备受高考命题组青睐的,是高考中的热点题型。而学生在考场中不会分析.解答这类题,碰到这类题无从下手,失分较多。下面就图表专题复习的设计和解题的指导谈一谈我的理解。

一 曲线图

坐标曲线图借助数学上的方法来分析生物学上的生命现象、解释生命活动规律的各种变化过程,是近几年高考中常见的类型。又可以分为定性曲线图和定量曲线图两种形式。

1.定性曲线图

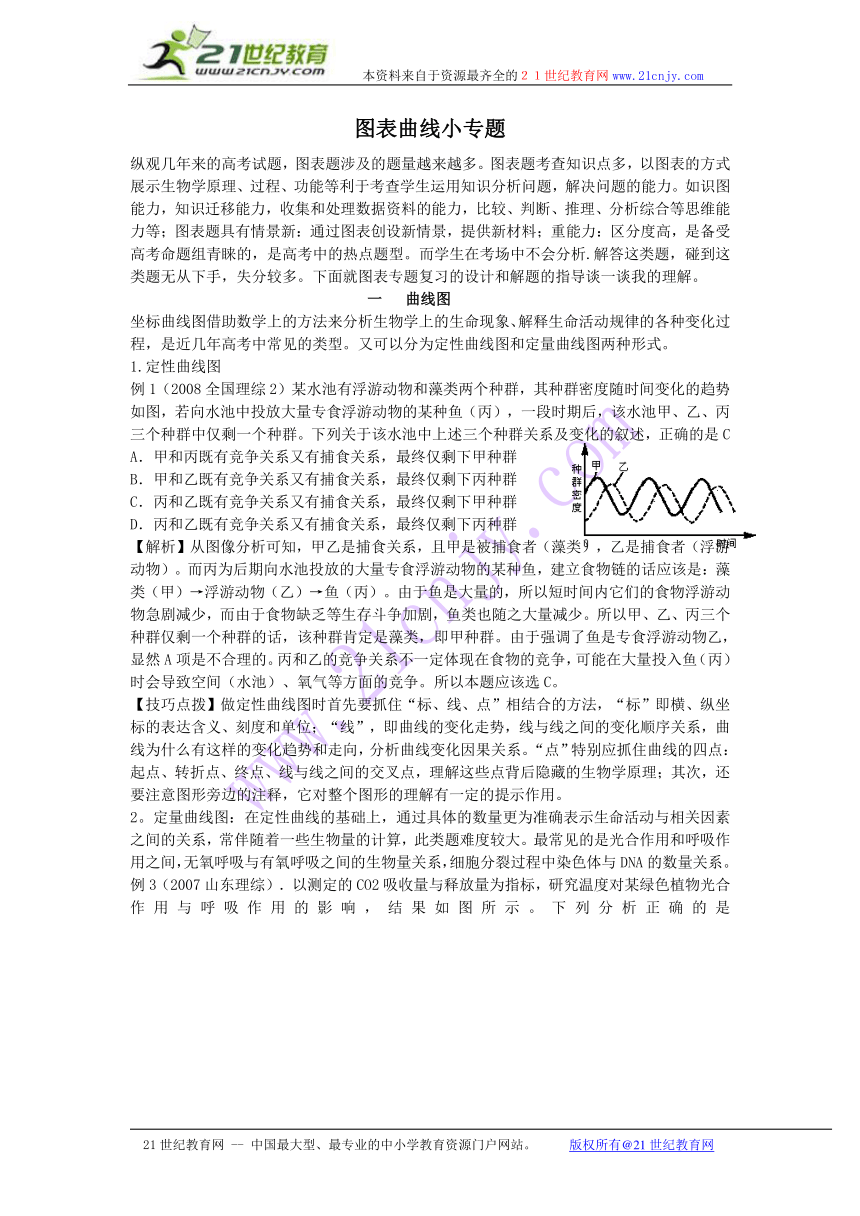

例1(2008全国理综2)某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图,若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时期后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群。下列关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是C

A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

【解析】从图像分析可知,甲乙是捕食关系,且甲是被捕食者(藻类),乙是捕食者(浮游动物)。而丙为后期向水池投放的大量专食浮游动物的某种鱼,建立食物链的话应该是:藻类(甲)→浮游动物(乙)→鱼(丙)。由于鱼是大量的,所以短时间内它们的食物浮游动物急剧减少,而由于食物缺乏等生存斗争加剧,鱼类也随之大量减少。所以甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群的话,该种群肯定是藻类,即甲种群。由于强调了鱼是专食浮游动物乙,显然A项是不合理的。丙和乙的竞争关系不一定体现在食物的竞争,可能在大量投入鱼(丙)时会导致空间(水池)、氧气等方面的竞争。所以本题应该选C。

【技巧点拨】做定性曲线图时首先要抓住“标、线、点”相结合的方法,“标”即横、纵坐标的表达含义、刻度和单位;“线”,即曲线的变化走势,线与线之间的变化顺序关系,曲线为什么有这样的变化趋势和走向,分析曲线变化因果关系。“点”特别应抓住曲线的四点:起点、转折点、终点、线与线之间的交叉点,理解这些点背后隐藏的生物学原理;其次,还要注意图形旁边的注释,它对整个图形的理解有一定的提示作用。

2。定量曲线图:在定性曲线的基础上,通过具体的数量更为准确表示生命活动与相关因素之间的关系,常伴随着一些生物量的计算,此类题难度较大。最常见的是光合作用和呼吸作用之间,无氧呼吸与有氧呼吸之间的生物量关系,细胞分裂过程中染色体与DNA的数量关系。

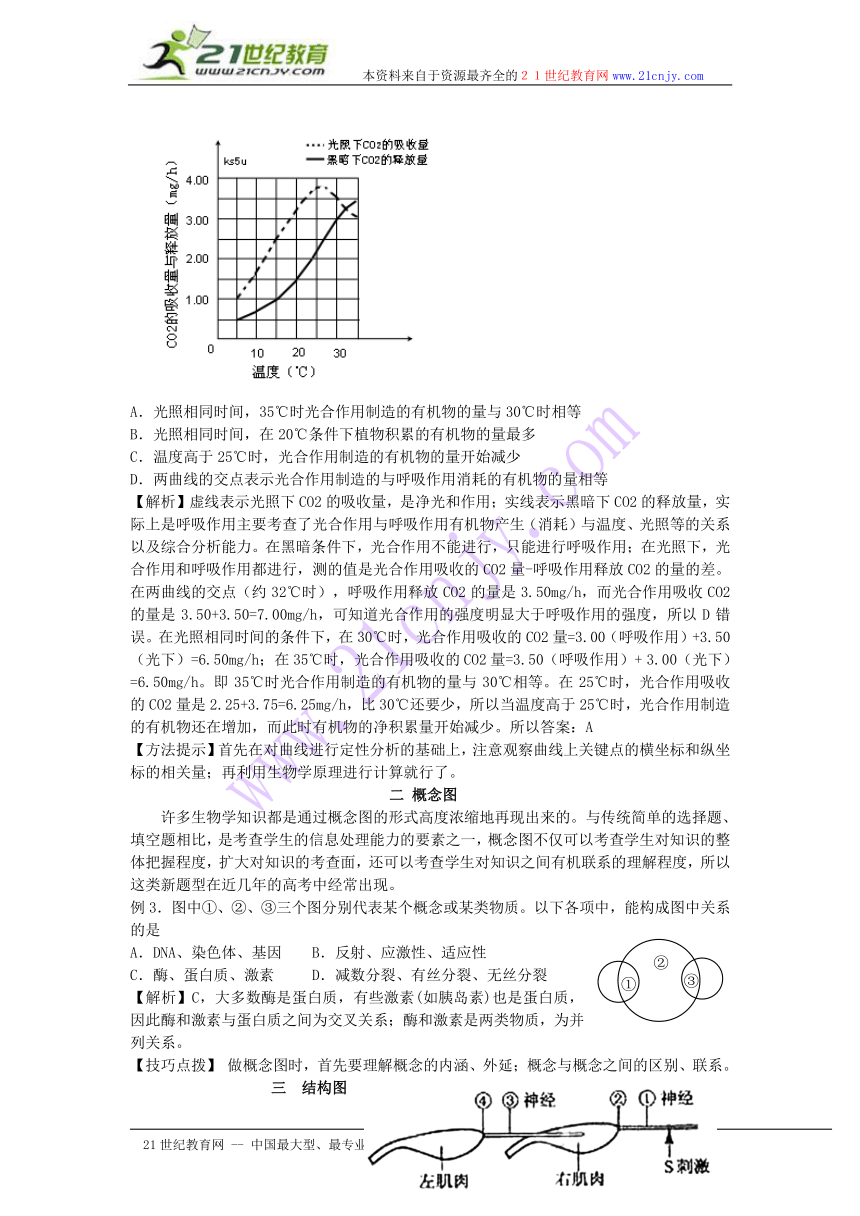

例3(2007山东理综).以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与呼吸作用的影响,结果如图所示。下列分析正确的是

A.光照相同时间,35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃时相等

B.光照相同时间,在20℃条件下植物积累的有机物的量最多

C.温度高于25℃时,光合作用制造的有机物的量开始减少

D.两曲线的交点表示光合作用制造的与呼吸作用消耗的有机物的量相等

【解析】虚线表示光照下CO2的吸收量,是净光和作用;实线表示黑暗下CO2的释放量,实际上是呼吸作用主要考查了光合作用与呼吸作用有机物产生(消耗)与温度、光照等的关系以及综合分析能力。在黑暗条件下,光合作用不能进行,只能进行呼吸作用;在光照下,光合作用和呼吸作用都进行,测的值是光合作用吸收的CO2量-呼吸作用释放CO2的量的差。在两曲线的交点(约32℃时),呼吸作用释放CO2的量是3.50mg/h,而光合作用吸收CO2的量是3.50+3.50=7.00mg/h,可知道光合作用的强度明显大于呼吸作用的强度,所以D错误。在光照相同时间的条件下,在30℃时,光合作用吸收的CO2量=3.00(呼吸作用)+3.50(光下)=6.50mg/h;在35℃时,光合作用吸收的CO2量=3.50(呼吸作用)+ 3.00(光下)=6.50mg/h。即35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃相等。在25℃时,光合作用吸收的CO2量是2.25+3.75=6.25mg/h,比30℃还要少,所以当温度高于25℃时,光合作用制造的有机物还在增加,而此时有机物的净积累量开始减少。所以答案:A

【方法提示】首先在对曲线进行定性分析的基础上,注意观察曲线上关键点的横坐标和纵坐标的相关量;再利用生物学原理进行计算就行了。

二 概念图

许多生物学知识都是通过概念图的形式高度浓缩地再现出来的。与传统简单的选择题、填空题相比,是考查学生的信息处理能力的要素之一,概念图不仅可以考查学生对知识的整体把握程度,扩大对知识的考查面,还可以考查学生对知识之间有机联系的理解程度,所以这类新题型在近几年的高考中经常出现。

例3.图中①、②、③三个图分别代表某个概念或某类物质。以下各项中,能构成图中关系的是

A.DNA、染色体、基因 B.反射、应激性、适应性

C.酶、蛋白质、激素 D.减数分裂、有丝分裂、无丝分裂

【解析】C,大多数酶是蛋白质,有些激素(如胰岛素)也是蛋白质,因此酶和激素与蛋白质之间为交叉关系;酶和激素是两类物质,为并列关系。

【技巧点拨】 做概念图时,首先要理解概念的内涵、外延;概念与概念之间的区别、联系。

三 结构图

例4. (08理综Ⅰ)Ⅱ.肌肉受到刺激会产生收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。现取两个新鲜的神经一肌肉标本,将左侧标本的神经搭在右侧标本的肌肉上,此时神经纤维与肌肉细胞相连接(实验期间用生理盐水湿润标本),如图所示。图中②、④指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激

①可引起右肌肉收缩,左肌肉也随之收缩。请回答:

(1)①、②、③、④中能进行兴奋传递的是 (填写标号);能进行兴奋传导的

是 (填写标号)。

(2)右肌肉兴奋时,其细胞膜内外形成的 电流会对③的神经纤维产生 作用,从而引起③的神经纤维兴奋。

(3)直接刺激③会引起收缩的肌肉是 。

【解析】兴奋传递是指兴奋在神经肌肉接头或神经元之间的突触的传递过程,是要依靠释放化学物质(如乙酰胆碱)来进行的;而兴奋传导是指兴奋在同一细胞(或神经纤维)内依靠局部电流的作用进行的。兴奋在神经纤维上传导可以是双向的,所以,刺激神经纤维③,兴奋会分别传导到左、右肌肉使之收缩。

答案:

Ⅱ(1)②、④ ①、③ (2)局部 刺激 (3)左肌肉和右肌肉

【技巧点拨】解题的一般步骤是,首先,要阅读材料,提取信息,要求能从材料中的文字叙述或所提供的图、表资料中,找出关键信息,提取有价值的信息,剔除干扰信息;然后回归教材,定位知识;最后构建解题思路,发挥联想,对发现的关键信息和已有的旧知识进行搭桥,运用比较、归纳、推理的方法,选择正确答案或运用学科语言组织好要表达的答案。

四 过程图

例5.图4表示甲状腺活动调节的示意图。对这一调节的描述,错误的是

图4

A.X与Y结构分别表示下丘脑和垂体

B.a与b物质分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素

C.Z结构的活动只受Y结构的控制

D.血液中的甲状腺激素含量起着反馈调节的作用

【解析】C 甲状腺激素的分泌调节属于反馈调节。当寒冷等刺激影响下,下丘脑的一些细胞能合成并分泌促甲状腺激素释放激素,促进垂体活动合成并分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素又能刺激甲状腺合成并分泌甲状腺激素,从而促进新陈代谢,以使机体抵御寒冷等刺激。但当血液中甲状腺激素的含量增加一定程度时,会抑制下丘脑和垂体的活动,使促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素的合成和分泌减少,从而使血液中甲状腺激素含量不致过高。

【技巧点拨】首先,应抓住“流动”的主体,明确是什么在“流动”。其次,要明确流程途径上的相关“点”及其顺序性,这些“点”的概念、所处位置(尤其不能搞错)、特征等常常就是考查的对象。第三,要注意流程途径上“量”的变化特点

五 柱状图

2.下图中的甲、乙、丙表示动物细胞有丝分裂过程中的三个阶段,a是染色体数,b是染色单体数,c是DNA分子数,a、b、c的数量关系正确的是

A.甲、乙 B.甲、丙 C.乙、丙 D.甲、乙、丙

【解析】B 本题以有丝分裂为核心命题点,考查有丝分裂过程中染色体、染色单体和DNA的数目变化,综合考查图形分析能力和识记能力。由于染色单体是染色体复制后形成的,所以,只要存在染色单体,其数目就比染色体多一倍(甲图);在分裂后期,由于着丝点分裂,染色单体消失,数目为零(丙图)。因此乙图错误,所以选B。

六 表格图

统计表格图的构建实际上是对某些物质间“数量变化关系”或“逻辑变化关系”的另一种表示方式。

例6.(08江苏卷·16)下列选项中,对种群密度影响最严重的是( )

编号 生态系统 采集对象 现有生物量 年增长率/% 年采收量

① 马尾松林 马尾松 200 000m3 2 1 000 m3

② 淡水湖泊 鲫鱼 10 000kg 35 3 600 kg

③ 山地 甘草 1 000kg 20 300 kg

④ 滩涂 沙蚕 10 000kg 30 500 kg

A.① B.② C.③ D.④

【解析】①年采收量与年增长量相同,对种群密度没有影响;②采收量与年增长量基本相同,种群密度影响不大;③年采收量远大于年增长量,种群密度影响最大;④年采收量小于年增长量,影响也不大。答案:C。

【技巧点拨】解表格题一般方法:1.审题:要明确行标题、列标题和数据标题的含义;分析各行各列的数据变化,最大值、最小值和平衡点。2.找答案:把表格转变成文字,经联想找出所要考的知识;分析各行各列的数据变化,最大值、最小值和平衡点的原因。行与行、列与列进行比较,有无单一变量的对照关系或有无因果等关系,从而得出结论或因果等关系。

3.定答案:结合概念和原理答题,把表格转变成文字,要表达准确,尽量用课本上的术语表述。

七 组合类

含有曲线、图像和表格相互组合到一起的题。在高考中往往以非选择题的形式出现,所占分值高,比重大,需要同学们提高重视。

例7.(08全国卷Ⅱ)香蕉果实成熟过程中,果实中的贮藏物不断代谢转化,香蕉逐渐变甜。图A中Ⅰ、Ⅱ两

条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。

请回答:

取成熟到第X天和第Y天的等量香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液。然后在a、b

试管中各加入5ml第X天的提取液,在c、d试管中各加5ml第Y天的提取液,如图B。

(1)在a、c试管中各加入等量碘液后,a试管呈蓝色,与a管相比c管的颜色更 ,

两管中被检测的物质是 ,图A中表示这种物质含量变化趋势的曲线是 。

(2)在b、d试管中各加入等量斐林试剂,煮沸后,b试管呈砖红色,与b管相比d管的颜

色更 ,两管中被检测的物质是 ,图A中表示这种物质含量变化趋势的曲线是 。

(3)已知乙烯利能增加细胞内乙烯的含量。如果在第X天喷施乙烯利,从第X天开始曲线

Ⅰ将呈现出 (加快、减慢)下降的趋势,曲线Ⅱ将呈现出 (加快、减慢)上升趋势。

【解析】碘液是用来检验淀粉的存在,斐林试剂是用来检验可溶性还原糖的存在的。依据题意可知,香蕉果实成熟过程中,淀粉经代谢转化为有甜味的可溶性还原糖(如葡萄糖等)。

在第X天(较早)得到的果肉提取液(试管a、b)含淀粉(曲线Ⅰ)多还原糖(曲线Ⅱ)

少,而在第Y天(较晚)得到的果肉提取液(试管c、d)含淀粉少还原糖多。

乙烯利是乙烯的类似物,可促进果实的成熟,从而加快淀粉转化成还原糖的过程。

答案:(1)浅 淀粉 Ⅰ (2)深 还原糖 Ⅱ (3)加快 加快

【技巧点拨】做组合类图表题时,要求较高,做题思路大致分为四步:1.审题:从试题所给的语言文字中找到相关信息,排除无关信息。2.析图:先从每个图形入手,分析图中所表达的生物学信息及其数量关系,再把图形与图形之间放在一起比较、分析、推理,找到两者之间的联系及其区别。3.回归教材,在收集相关信息后,联系相关教材知识,利用原有知识结合所获得的相关信息进行分析、推理、归纳。4.定答案,并用简洁的生物学语言表述出来就行了。

21世纪教育网

高考资源网21世纪教育网

www.

②

①

③

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

图表曲线小专题

纵观几年来的高考试题,图表题涉及的题量越来越多。图表题考查知识点多,以图表的方式展示生物学原理、过程、功能等利于考查学生运用知识分析问题,解决问题的能力。如识图能力,知识迁移能力,收集和处理数据资料的能力,比较、判断、推理、分析综合等思维能力等;图表题具有情景新:通过图表创设新情景,提供新材料;重能力:区分度高,是备受高考命题组青睐的,是高考中的热点题型。而学生在考场中不会分析.解答这类题,碰到这类题无从下手,失分较多。下面就图表专题复习的设计和解题的指导谈一谈我的理解。

一 曲线图

坐标曲线图借助数学上的方法来分析生物学上的生命现象、解释生命活动规律的各种变化过程,是近几年高考中常见的类型。又可以分为定性曲线图和定量曲线图两种形式。

1.定性曲线图

例1(2008全国理综2)某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图,若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时期后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群。下列关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是C

A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

【解析】从图像分析可知,甲乙是捕食关系,且甲是被捕食者(藻类),乙是捕食者(浮游动物)。而丙为后期向水池投放的大量专食浮游动物的某种鱼,建立食物链的话应该是:藻类(甲)→浮游动物(乙)→鱼(丙)。由于鱼是大量的,所以短时间内它们的食物浮游动物急剧减少,而由于食物缺乏等生存斗争加剧,鱼类也随之大量减少。所以甲、乙、丙三个种群仅剩一个种群的话,该种群肯定是藻类,即甲种群。由于强调了鱼是专食浮游动物乙,显然A项是不合理的。丙和乙的竞争关系不一定体现在食物的竞争,可能在大量投入鱼(丙)时会导致空间(水池)、氧气等方面的竞争。所以本题应该选C。

【技巧点拨】做定性曲线图时首先要抓住“标、线、点”相结合的方法,“标”即横、纵坐标的表达含义、刻度和单位;“线”,即曲线的变化走势,线与线之间的变化顺序关系,曲线为什么有这样的变化趋势和走向,分析曲线变化因果关系。“点”特别应抓住曲线的四点:起点、转折点、终点、线与线之间的交叉点,理解这些点背后隐藏的生物学原理;其次,还要注意图形旁边的注释,它对整个图形的理解有一定的提示作用。

2。定量曲线图:在定性曲线的基础上,通过具体的数量更为准确表示生命活动与相关因素之间的关系,常伴随着一些生物量的计算,此类题难度较大。最常见的是光合作用和呼吸作用之间,无氧呼吸与有氧呼吸之间的生物量关系,细胞分裂过程中染色体与DNA的数量关系。

例3(2007山东理综).以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与呼吸作用的影响,结果如图所示。下列分析正确的是

A.光照相同时间,35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃时相等

B.光照相同时间,在20℃条件下植物积累的有机物的量最多

C.温度高于25℃时,光合作用制造的有机物的量开始减少

D.两曲线的交点表示光合作用制造的与呼吸作用消耗的有机物的量相等

【解析】虚线表示光照下CO2的吸收量,是净光和作用;实线表示黑暗下CO2的释放量,实际上是呼吸作用主要考查了光合作用与呼吸作用有机物产生(消耗)与温度、光照等的关系以及综合分析能力。在黑暗条件下,光合作用不能进行,只能进行呼吸作用;在光照下,光合作用和呼吸作用都进行,测的值是光合作用吸收的CO2量-呼吸作用释放CO2的量的差。在两曲线的交点(约32℃时),呼吸作用释放CO2的量是3.50mg/h,而光合作用吸收CO2的量是3.50+3.50=7.00mg/h,可知道光合作用的强度明显大于呼吸作用的强度,所以D错误。在光照相同时间的条件下,在30℃时,光合作用吸收的CO2量=3.00(呼吸作用)+3.50(光下)=6.50mg/h;在35℃时,光合作用吸收的CO2量=3.50(呼吸作用)+ 3.00(光下)=6.50mg/h。即35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃相等。在25℃时,光合作用吸收的CO2量是2.25+3.75=6.25mg/h,比30℃还要少,所以当温度高于25℃时,光合作用制造的有机物还在增加,而此时有机物的净积累量开始减少。所以答案:A

【方法提示】首先在对曲线进行定性分析的基础上,注意观察曲线上关键点的横坐标和纵坐标的相关量;再利用生物学原理进行计算就行了。

二 概念图

许多生物学知识都是通过概念图的形式高度浓缩地再现出来的。与传统简单的选择题、填空题相比,是考查学生的信息处理能力的要素之一,概念图不仅可以考查学生对知识的整体把握程度,扩大对知识的考查面,还可以考查学生对知识之间有机联系的理解程度,所以这类新题型在近几年的高考中经常出现。

例3.图中①、②、③三个图分别代表某个概念或某类物质。以下各项中,能构成图中关系的是

A.DNA、染色体、基因 B.反射、应激性、适应性

C.酶、蛋白质、激素 D.减数分裂、有丝分裂、无丝分裂

【解析】C,大多数酶是蛋白质,有些激素(如胰岛素)也是蛋白质,因此酶和激素与蛋白质之间为交叉关系;酶和激素是两类物质,为并列关系。

【技巧点拨】 做概念图时,首先要理解概念的内涵、外延;概念与概念之间的区别、联系。

三 结构图

例4. (08理综Ⅰ)Ⅱ.肌肉受到刺激会产生收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。现取两个新鲜的神经一肌肉标本,将左侧标本的神经搭在右侧标本的肌肉上,此时神经纤维与肌肉细胞相连接(实验期间用生理盐水湿润标本),如图所示。图中②、④指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激

①可引起右肌肉收缩,左肌肉也随之收缩。请回答:

(1)①、②、③、④中能进行兴奋传递的是 (填写标号);能进行兴奋传导的

是 (填写标号)。

(2)右肌肉兴奋时,其细胞膜内外形成的 电流会对③的神经纤维产生 作用,从而引起③的神经纤维兴奋。

(3)直接刺激③会引起收缩的肌肉是 。

【解析】兴奋传递是指兴奋在神经肌肉接头或神经元之间的突触的传递过程,是要依靠释放化学物质(如乙酰胆碱)来进行的;而兴奋传导是指兴奋在同一细胞(或神经纤维)内依靠局部电流的作用进行的。兴奋在神经纤维上传导可以是双向的,所以,刺激神经纤维③,兴奋会分别传导到左、右肌肉使之收缩。

答案:

Ⅱ(1)②、④ ①、③ (2)局部 刺激 (3)左肌肉和右肌肉

【技巧点拨】解题的一般步骤是,首先,要阅读材料,提取信息,要求能从材料中的文字叙述或所提供的图、表资料中,找出关键信息,提取有价值的信息,剔除干扰信息;然后回归教材,定位知识;最后构建解题思路,发挥联想,对发现的关键信息和已有的旧知识进行搭桥,运用比较、归纳、推理的方法,选择正确答案或运用学科语言组织好要表达的答案。

四 过程图

例5.图4表示甲状腺活动调节的示意图。对这一调节的描述,错误的是

图4

A.X与Y结构分别表示下丘脑和垂体

B.a与b物质分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素

C.Z结构的活动只受Y结构的控制

D.血液中的甲状腺激素含量起着反馈调节的作用

【解析】C 甲状腺激素的分泌调节属于反馈调节。当寒冷等刺激影响下,下丘脑的一些细胞能合成并分泌促甲状腺激素释放激素,促进垂体活动合成并分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素又能刺激甲状腺合成并分泌甲状腺激素,从而促进新陈代谢,以使机体抵御寒冷等刺激。但当血液中甲状腺激素的含量增加一定程度时,会抑制下丘脑和垂体的活动,使促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素的合成和分泌减少,从而使血液中甲状腺激素含量不致过高。

【技巧点拨】首先,应抓住“流动”的主体,明确是什么在“流动”。其次,要明确流程途径上的相关“点”及其顺序性,这些“点”的概念、所处位置(尤其不能搞错)、特征等常常就是考查的对象。第三,要注意流程途径上“量”的变化特点

五 柱状图

2.下图中的甲、乙、丙表示动物细胞有丝分裂过程中的三个阶段,a是染色体数,b是染色单体数,c是DNA分子数,a、b、c的数量关系正确的是

A.甲、乙 B.甲、丙 C.乙、丙 D.甲、乙、丙

【解析】B 本题以有丝分裂为核心命题点,考查有丝分裂过程中染色体、染色单体和DNA的数目变化,综合考查图形分析能力和识记能力。由于染色单体是染色体复制后形成的,所以,只要存在染色单体,其数目就比染色体多一倍(甲图);在分裂后期,由于着丝点分裂,染色单体消失,数目为零(丙图)。因此乙图错误,所以选B。

六 表格图

统计表格图的构建实际上是对某些物质间“数量变化关系”或“逻辑变化关系”的另一种表示方式。

例6.(08江苏卷·16)下列选项中,对种群密度影响最严重的是( )

编号 生态系统 采集对象 现有生物量 年增长率/% 年采收量

① 马尾松林 马尾松 200 000m3 2 1 000 m3

② 淡水湖泊 鲫鱼 10 000kg 35 3 600 kg

③ 山地 甘草 1 000kg 20 300 kg

④ 滩涂 沙蚕 10 000kg 30 500 kg

A.① B.② C.③ D.④

【解析】①年采收量与年增长量相同,对种群密度没有影响;②采收量与年增长量基本相同,种群密度影响不大;③年采收量远大于年增长量,种群密度影响最大;④年采收量小于年增长量,影响也不大。答案:C。

【技巧点拨】解表格题一般方法:1.审题:要明确行标题、列标题和数据标题的含义;分析各行各列的数据变化,最大值、最小值和平衡点。2.找答案:把表格转变成文字,经联想找出所要考的知识;分析各行各列的数据变化,最大值、最小值和平衡点的原因。行与行、列与列进行比较,有无单一变量的对照关系或有无因果等关系,从而得出结论或因果等关系。

3.定答案:结合概念和原理答题,把表格转变成文字,要表达准确,尽量用课本上的术语表述。

七 组合类

含有曲线、图像和表格相互组合到一起的题。在高考中往往以非选择题的形式出现,所占分值高,比重大,需要同学们提高重视。

例7.(08全国卷Ⅱ)香蕉果实成熟过程中,果实中的贮藏物不断代谢转化,香蕉逐渐变甜。图A中Ⅰ、Ⅱ两

条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。

请回答:

取成熟到第X天和第Y天的等量香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液。然后在a、b

试管中各加入5ml第X天的提取液,在c、d试管中各加5ml第Y天的提取液,如图B。

(1)在a、c试管中各加入等量碘液后,a试管呈蓝色,与a管相比c管的颜色更 ,

两管中被检测的物质是 ,图A中表示这种物质含量变化趋势的曲线是 。

(2)在b、d试管中各加入等量斐林试剂,煮沸后,b试管呈砖红色,与b管相比d管的颜

色更 ,两管中被检测的物质是 ,图A中表示这种物质含量变化趋势的曲线是 。

(3)已知乙烯利能增加细胞内乙烯的含量。如果在第X天喷施乙烯利,从第X天开始曲线

Ⅰ将呈现出 (加快、减慢)下降的趋势,曲线Ⅱ将呈现出 (加快、减慢)上升趋势。

【解析】碘液是用来检验淀粉的存在,斐林试剂是用来检验可溶性还原糖的存在的。依据题意可知,香蕉果实成熟过程中,淀粉经代谢转化为有甜味的可溶性还原糖(如葡萄糖等)。

在第X天(较早)得到的果肉提取液(试管a、b)含淀粉(曲线Ⅰ)多还原糖(曲线Ⅱ)

少,而在第Y天(较晚)得到的果肉提取液(试管c、d)含淀粉少还原糖多。

乙烯利是乙烯的类似物,可促进果实的成熟,从而加快淀粉转化成还原糖的过程。

答案:(1)浅 淀粉 Ⅰ (2)深 还原糖 Ⅱ (3)加快 加快

【技巧点拨】做组合类图表题时,要求较高,做题思路大致分为四步:1.审题:从试题所给的语言文字中找到相关信息,排除无关信息。2.析图:先从每个图形入手,分析图中所表达的生物学信息及其数量关系,再把图形与图形之间放在一起比较、分析、推理,找到两者之间的联系及其区别。3.回归教材,在收集相关信息后,联系相关教材知识,利用原有知识结合所获得的相关信息进行分析、推理、归纳。4.定答案,并用简洁的生物学语言表述出来就行了。

21世纪教育网

高考资源网21世纪教育网

www.

②

①

③

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录