部编版七年级上册第13课《植树的牧羊人》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第13课《植树的牧羊人》课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-19 10:48:34 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

——《植树的牧羊人》释题

题目的秘密

统编本语文教材七年级上册

课文的题目叫作

《植树的牧羊人》

可是,我们在课文中却发现了这样的文字:

牧羊人还活着,而且,身体还硬朗。现在,他不再放羊。他说,羊吃树苗,就不养羊了,只留下了四只母羊。他添置了一 百来个蜂箱,改养蜜蜂了……

这样说来,课文叫

《植树的养蜂人》才对。

毕竟,他养蜂的时间更长一些。

他养的蜂更多一些。

一百来个蜂箱,而羊却只留下了四只。

可是,

课题却是

《植树的牧羊人》

这又是为什么?

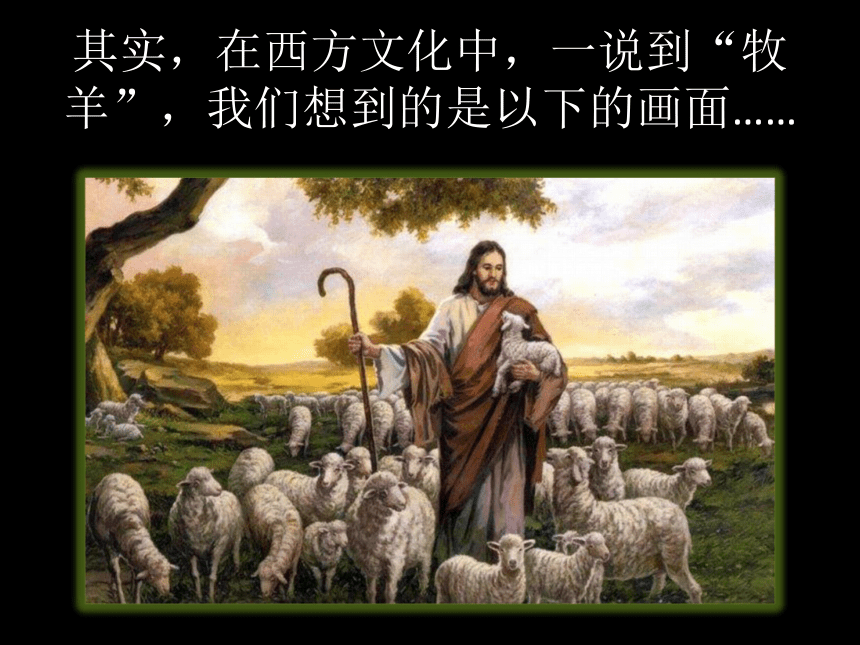

其实,在西方文化中,一说到“牧羊”,我们想到的是以下的画面……

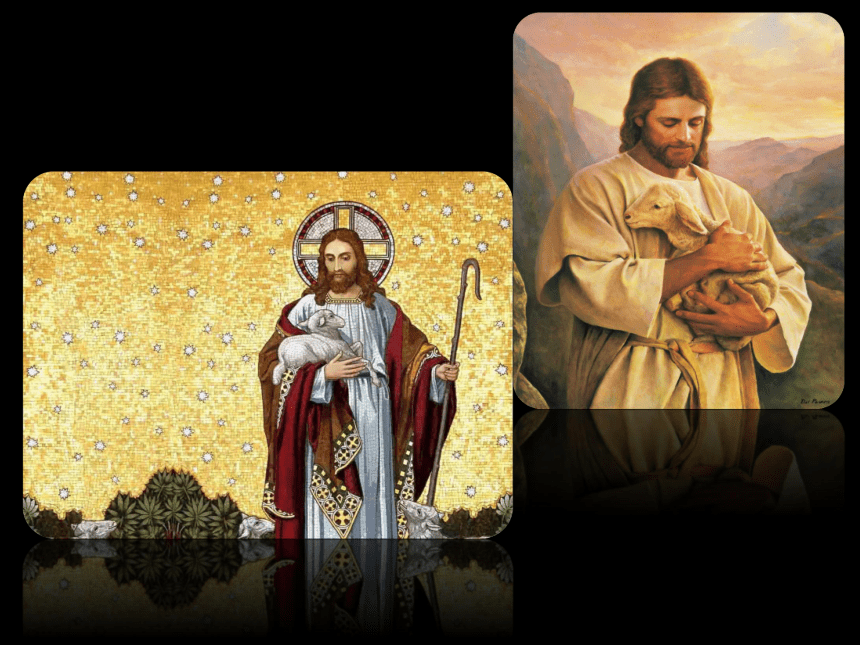

还有……

……

这些画是以旧约《圣经》诗篇廿三篇为背景的。

而且,《圣经》常以牧人和羊群来比喻信徒与神之间的关系(诗篇九十五篇七节;诗篇一○○篇三节等);耶稣也曾说自己是好牧人(约翰福音十章)。

其实,这里有两个比喻。

其一是耶稣是为人类赎罪的羔羊,用他的宝血洗净了我们的罪。

其二是耶稣是神上帝的儿子,他来是为迷路的羔羊指明道路,像牧羊人一样。跟随他的羊必不会迷路或落入小偷强盗之手。而那羊指的就是我们。

这样说来,课文的题目叫作“植树的牧羊人”,有将这位叫做艾力泽·布菲的老人,比作耶稣,比作上帝的意思了。

《植树的牧羊人》,

原名叫《植树的男人》,

是一本绘本。

入选课文时,将题目改为

“植树的牧羊人”。

这小小的改变中,包涵着编者对其多少赞美和敬佩之情呀!!!

题目是文章的“眼睛”。这一双眼睛中,不仅点明写作的对象,指向写作的内容,更饱含着作者的感情。

但是

问题又来了???

这位名叫艾力泽·布菲的老人,就是上帝吗?

不,不是的。

他只是一个普通人。

上帝,上帝在哪里呀?

编者为什么将他比作“牧羊人”,比作“耶稣”,比作“上帝”呢?

其实,在这位叫做艾力泽·布菲的老人身上,我们看到了“上帝的精神”

从这位叫做艾力泽·布菲的老人身上,我们看到了每个普通人都可以成为“上帝”。

我们身边的“牧羊人”

杨善洲,2011年感动中国十大人物获奖者。

1951年5月参加工作,1952年11月入党,曾任保山地委书记,1988年6月退休以后,主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,带领大家植树造林建成面积5.6万亩,价值3亿元的林场,且将林场无偿捐赠给国家。2010年10月10日15时08分逝世,享年83岁。

白方礼,生于1913年农历五月十三,故于2005年9月23日,享年92岁(虚岁为93岁),籍贯河北省沧州市沧县白贾村。

从1987年开始,白方礼连续十多年靠自己蹬三轮的收入帮助贫困的孩子实现上学的梦想,直到他将近90岁。 蹬三轮近20年,35万善款,圆了三百多个贫困孩子的上学梦。

2005年9月23日,白方礼老人安详地去世,享年93岁。

白求恩

同学们:其实我们身边还有许多“牧羊人”。要发现他们。关键在于我们要知道什么是“牧羊人精神”,什么样的人才可以叫做“牧羊人”。

现在,

是不是该拿起书,来读读课文,

找找牧羊人身上的精神了……

——《植树的牧羊人》释题

题目的秘密

统编本语文教材七年级上册

课文的题目叫作

《植树的牧羊人》

可是,我们在课文中却发现了这样的文字:

牧羊人还活着,而且,身体还硬朗。现在,他不再放羊。他说,羊吃树苗,就不养羊了,只留下了四只母羊。他添置了一 百来个蜂箱,改养蜜蜂了……

这样说来,课文叫

《植树的养蜂人》才对。

毕竟,他养蜂的时间更长一些。

他养的蜂更多一些。

一百来个蜂箱,而羊却只留下了四只。

可是,

课题却是

《植树的牧羊人》

这又是为什么?

其实,在西方文化中,一说到“牧羊”,我们想到的是以下的画面……

还有……

……

这些画是以旧约《圣经》诗篇廿三篇为背景的。

而且,《圣经》常以牧人和羊群来比喻信徒与神之间的关系(诗篇九十五篇七节;诗篇一○○篇三节等);耶稣也曾说自己是好牧人(约翰福音十章)。

其实,这里有两个比喻。

其一是耶稣是为人类赎罪的羔羊,用他的宝血洗净了我们的罪。

其二是耶稣是神上帝的儿子,他来是为迷路的羔羊指明道路,像牧羊人一样。跟随他的羊必不会迷路或落入小偷强盗之手。而那羊指的就是我们。

这样说来,课文的题目叫作“植树的牧羊人”,有将这位叫做艾力泽·布菲的老人,比作耶稣,比作上帝的意思了。

《植树的牧羊人》,

原名叫《植树的男人》,

是一本绘本。

入选课文时,将题目改为

“植树的牧羊人”。

这小小的改变中,包涵着编者对其多少赞美和敬佩之情呀!!!

题目是文章的“眼睛”。这一双眼睛中,不仅点明写作的对象,指向写作的内容,更饱含着作者的感情。

但是

问题又来了???

这位名叫艾力泽·布菲的老人,就是上帝吗?

不,不是的。

他只是一个普通人。

上帝,上帝在哪里呀?

编者为什么将他比作“牧羊人”,比作“耶稣”,比作“上帝”呢?

其实,在这位叫做艾力泽·布菲的老人身上,我们看到了“上帝的精神”

从这位叫做艾力泽·布菲的老人身上,我们看到了每个普通人都可以成为“上帝”。

我们身边的“牧羊人”

杨善洲,2011年感动中国十大人物获奖者。

1951年5月参加工作,1952年11月入党,曾任保山地委书记,1988年6月退休以后,主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,带领大家植树造林建成面积5.6万亩,价值3亿元的林场,且将林场无偿捐赠给国家。2010年10月10日15时08分逝世,享年83岁。

白方礼,生于1913年农历五月十三,故于2005年9月23日,享年92岁(虚岁为93岁),籍贯河北省沧州市沧县白贾村。

从1987年开始,白方礼连续十多年靠自己蹬三轮的收入帮助贫困的孩子实现上学的梦想,直到他将近90岁。 蹬三轮近20年,35万善款,圆了三百多个贫困孩子的上学梦。

2005年9月23日,白方礼老人安详地去世,享年93岁。

白求恩

同学们:其实我们身边还有许多“牧羊人”。要发现他们。关键在于我们要知道什么是“牧羊人精神”,什么样的人才可以叫做“牧羊人”。

现在,

是不是该拿起书,来读读课文,

找找牧羊人身上的精神了……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首