10.古诗三首 教案(2课时,共10页,含单元分析)

文档属性

| 名称 | 10.古诗三首 教案(2课时,共10页,含单元分析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-19 19:32:53 | ||

图片预览

文档简介

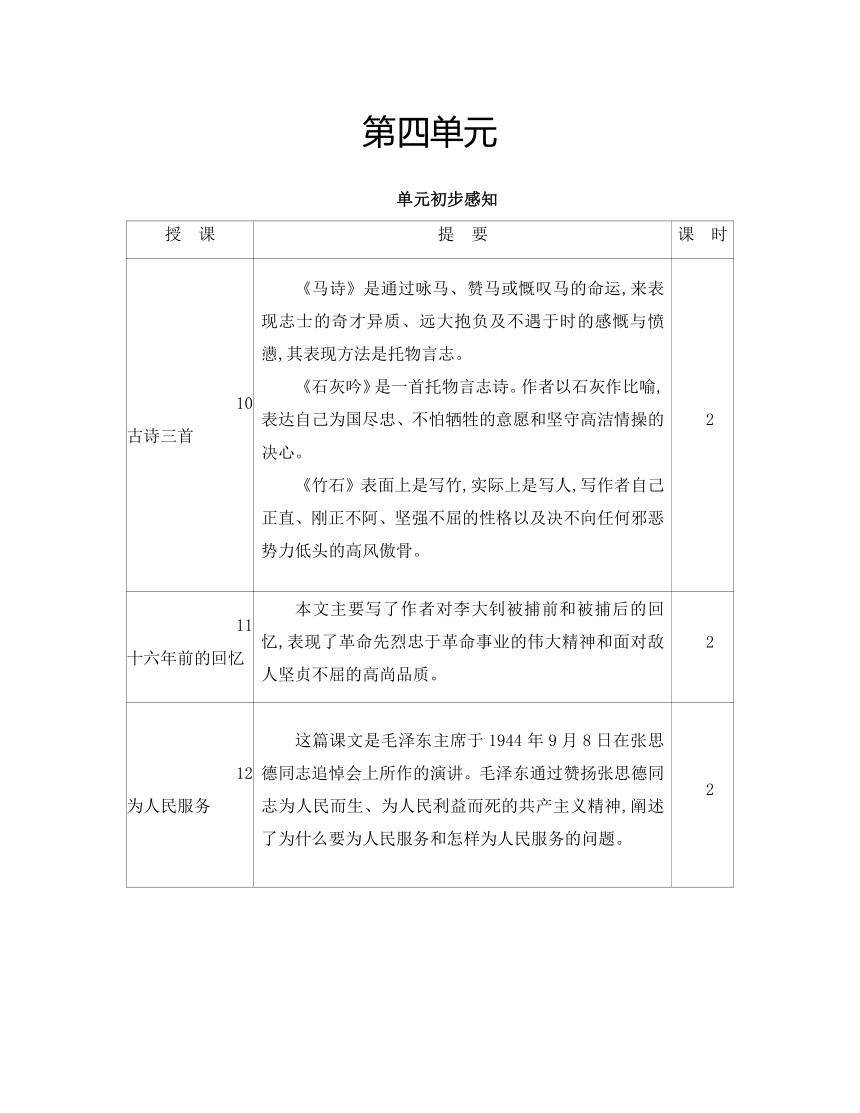

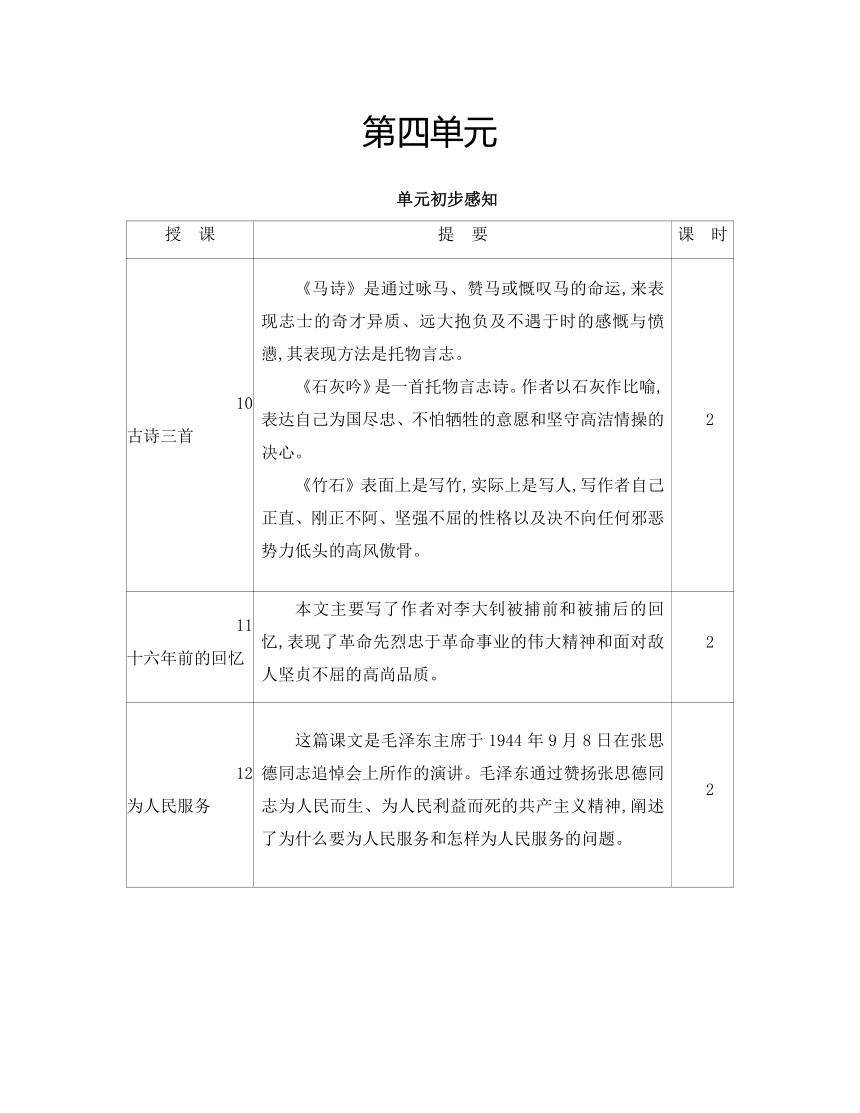

第四单元

单元初步感知

授 课

提 要

课 时

10 古诗三首

《马诗》是通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑,其表现方法是托物言志。

《石灰吟》是一首托物言志诗。作者以石灰作比喻,表达自己为国尽忠、不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。

《竹石》表面上是写竹,实际上是写人,写作者自己正直、刚正不阿、坚强不屈的性格以及决不向任何邪恶势力低头的高风傲骨。

2

11 十六年前的回忆

本文主要写了作者对李大钊被捕前和被捕后的回忆,表现了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高尚品质。

2

12 为人民服务

这篇课文是毛泽东主席于1944年9月8日在张思德同志追悼会上所作的演讲。毛泽东通过赞扬张思德同志为人民而生、为人民利益而死的共产主义精神,阐述了为什么要为人民服务和怎样为人民服务的问题。

2

13* 金色的鱼钩

这篇课文叙述了红军长征途中,一位炊事班长牢记部队指导员的嘱托,尽心尽力地照顾三个生病的小战士过草地,而不惜牺牲自己的感人事迹,表现了红军战士忠于革命、舍己为人的崇高品质。

1

口语交际:即兴发言

了解即兴发言,学生能根据交际的话题快速构思发言。

1

习作:心愿

能具体地表达自己的心愿。

2

语文园地

了解写好开头和结尾的方法及好处;了解托物言志的写法;学习外貌和神态描写在文章中所起的作用;积累名言。

1

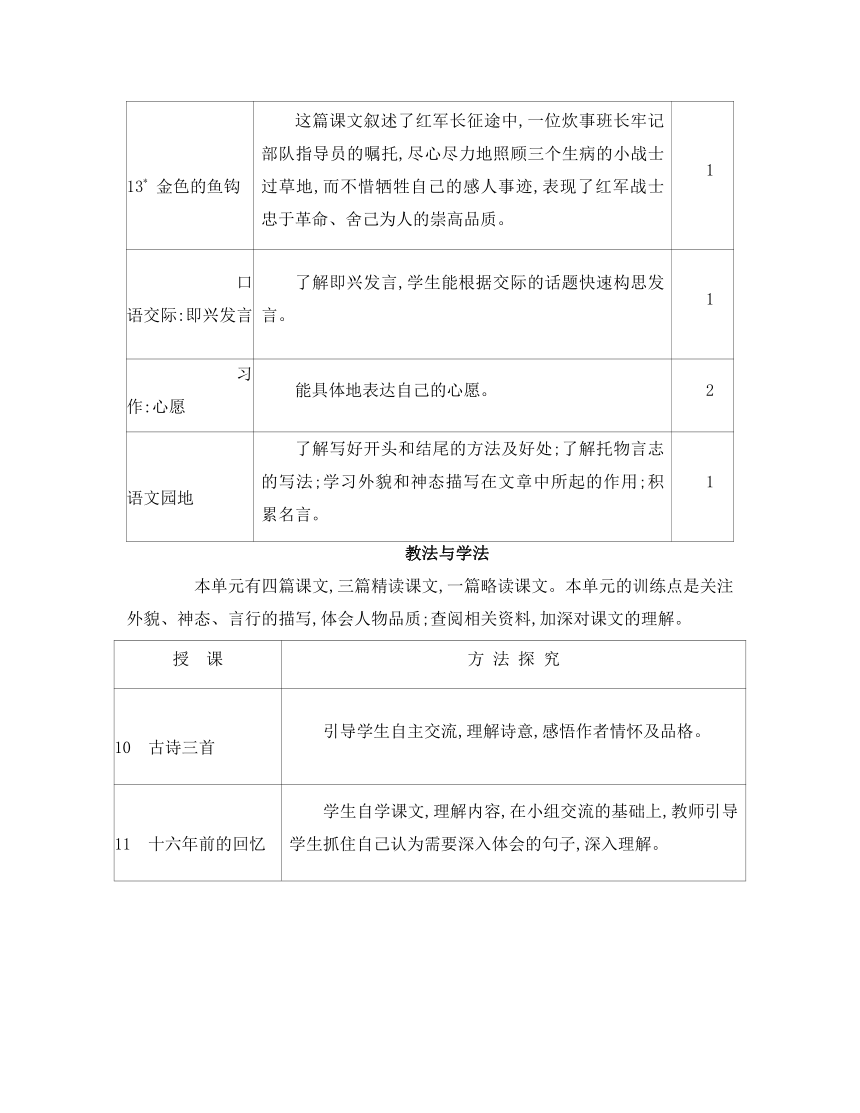

教法与学法

本单元有四篇课文,三篇精读课文,一篇略读课文。本单元的训练点是关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质;查阅相关资料,加深对课文的理解。

授 课

方 法 探 究

10 古诗三首

引导学生自主交流,理解诗意,感悟作者情怀及品格。

11 十六年前的回忆

学生自学课文,理解内容,在小组交流的基础上,教师引导学生抓住自己认为需要深入体会的句子,深入理解。

12 为人民服务

教学中围绕课后的问题采用层层 “剥笋”的方法,一层一层剥开,一句比一句深,句与句之间就是递进的关系。

13* 金色的鱼钩

课前布置学生搜集相应的资料,引导学生抓住人物的语言、动作、外貌等细致入微的描写,体会人物的内心世界。

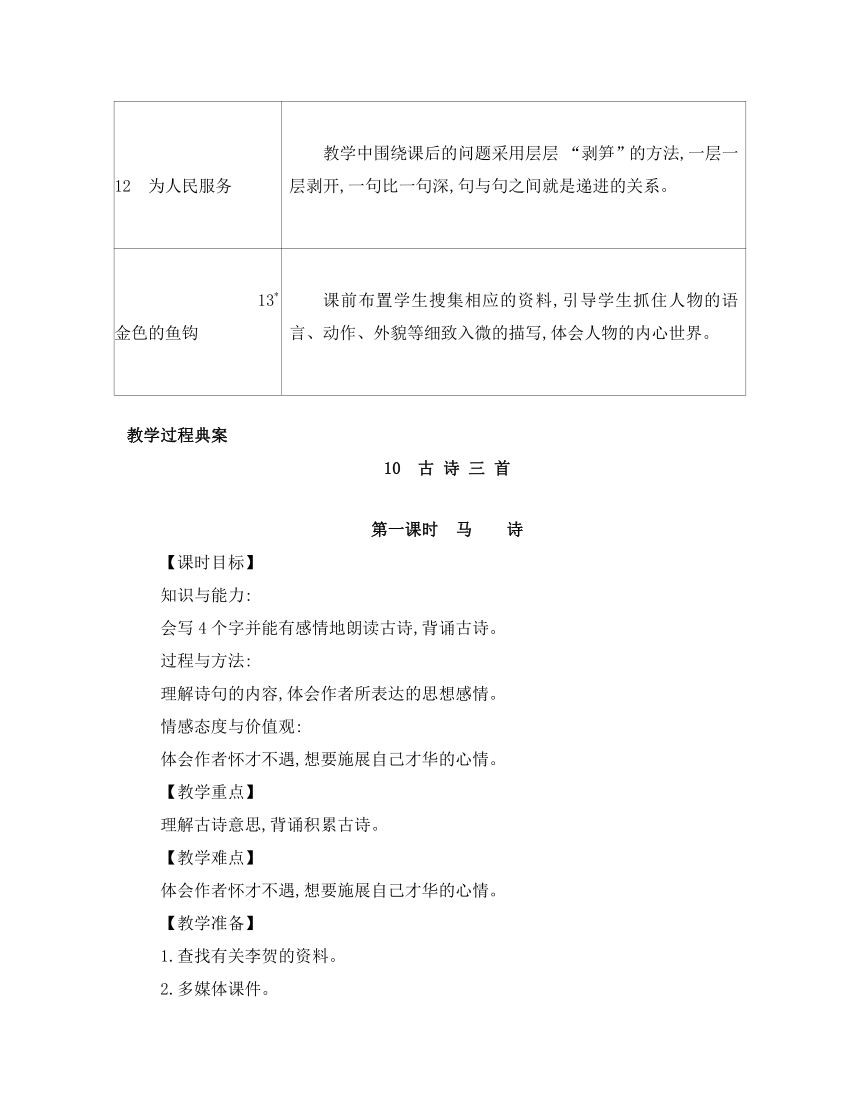

教学过程典案

10 古 诗 三 首

第一课时 马 诗

【课时目标】

知识与能力:

会写4个字并能有感情地朗读古诗,背诵古诗。

过程与方法:

理解诗句的内容,体会作者所表达的思想感情。

情感态度与价值观:

体会作者怀才不遇,想要施展自己才华的心情。

【教学重点】

理解古诗意思,背诵积累古诗。

【教学难点】

体会作者怀才不遇,想要施展自己才华的心情。

【教学准备】

1.查找有关李贺的资料。

2.多媒体课件。

【教学过程】

一、导入新课。

1.(出示图片)同学们,看!这是什么?(马)你们都知道哪些有关马的知识呢?同学们说得真好,那你们喜欢马吗?(喜欢)是啊,不但同学们喜欢马,古人也很喜欢马,他们通过不同的方式歌咏马、赞美马。其中在众多歌咏马的名篇中,有一首诗独树一帜,千古流传,表达了许多人的共同愿望,你们想知道是哪首诗吗?(想)好,今天,我们就来学习这首诗。

2.板书课题——马诗。

3.齐读课题:马诗。

设计意图:

由学生常见的马自然引入《马诗》的学习。

二、初读古诗,感悟大意。

1.教师:诗人李贺被称作“诗鬼”,他才华横溢,壮志凌云,却遭小人迫害,只当过九品小官。请同学们轻轻地打开课本第56页,自由读古诗,读准字音,并标出朗读节奏。(学生自由读)教师板书全诗。

2.教师:这是一首五言诗,朗读节奏为二三停顿,谁愿意来读一读?

3.想听听老师读吗?老师范读。

4.谁还愿意读一读?让我们有气势地读一遍吧!

设计意图:

学生感受诗意,读好古诗是前提与基础。

三、理解诗句,体会情感。

(一)前两句诗。

1.教师:我们先来看古诗的前两句,(出示幻灯片)谁愿意来读一读?

2.(出示幻灯片)教师:同学们知道感悟古诗的几种方法吗?

(借助注释、借助插图、查找资料、反复诵读)

3.理解诗意:漠漠旷野,沙石像雪一样晶莹洁白,燕山顶挂着一弯金钩似的新月。

4. “沙如雪”“月似钩”,作者运用了什么修辞手法?

(比喻的修辞手法)你的眼前出现了怎样的画面?

5.(出示图片)教师:“大漠”“燕山”是古时候边塞之地,那里曾有过无数的战争,无数征人的鲜血在那里挥洒。所以这两句诗给人一种清冷而且悲凉的感觉,你能通过朗读读出这种感觉吗?(指导朗读)

(二)后两句诗。

1.教师:如果有一匹矫健的骏马能在这样秋高气爽的疆场上,纵横腾跃,那该是多么威武豪迈。可事实恰恰相反。我们来读一读古诗的后两句。

2.理解诗意:什么时候才能够套上黄金的笼头,在秋高气爽的战场上奔驰杀敌呢?

3.教师:这是一匹怎样的马?通过哪个词能够看出来?

“金络脑”“快走”暗示出骏马轻捷矫健的风姿。

教师:这匹马真的受到重用了吗?从哪个词看出来的?(“何当”,这是作者的希望。)

设计意图:

引导学生理解诗的意思,并初步感悟情感。

四、升华情感。

1.学到这里,老师不禁要问几个问题:作者为什么要写这首诗?他真的是在写马吗?马能发出这样的呼唤吗?

实际上,这首诗是在借马自喻(托物言志),那作者是要抒发什么样的情感呢?(怀才不遇,渴望有所作为)

2.教师:李贺在唐代是非常著名的诗人,年少时便极富才名,他为何会发出如此感叹呢?

3.教师:作者在这漠漠旷野中,想到自己的才华不能得以施展,怎能不焦急?

因此他感叹:(师指黑板上的古诗)“何当金络脑,快走踏清秋”。

作者想到昏庸腐败的朝廷,怎能不忧虑?因此他感叹“何当金络脑,快走踏清秋”。

作者想到自己被小人迫害,英雄无用武之地,他怎能不愤慨?因此他感叹“何当金络脑,快走踏清秋”。

4.是啊,一匹千里之驹,纵有广阔天地,但不能肆意纵横,驰骋疆场;一个人虽有一腔抱负,但不能施展宏才,为国立功,有所作为。这其中的壮志未酬、怀才不遇、异常愤懑的心境又能与谁人说?联想到自己的身世、境遇,人、马何其相像!这真是:马即是人,人即是马,马和人早已浑然一体!好一首《马诗》,写的分明就是诗人自己呀!一个“何”字,包含了诗人多少渴望;一个“何”字,包含了诗人多少企盼;一个“何”字,包含了诗人多少愤懑。让我们再次齐读这首诗!

设计意图:

引导学生走入情境,升华情感。

五、朗读背诵,体会感情。

有感情地朗读古诗,感悟作者的情怀,并能背诵。

六、小结。

李贺的这首诗,既是写马,也是写人。马,希望纵横大漠、快踏清秋,在广阔无边的天地里自由地奔驰;人,也希望有施展自己才能的机会。

设计意图:

总结,进一步体会这种写法,体会作者写这首诗的用意。

【板书设计】

10 古诗三首

马 诗

写景 大漠沙如雪,燕山月似钩。

抒情 何当金络脑,快走踏清秋。

(施展才华,为国立功)

第二课时 石灰吟 竹石

【课时目标】

知识与能力:

正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。理解诗句中的词语,并说说诗句的意思。

过程与方法:

读诗时,抓住关键词,了解石灰和竹子的特点。

情感态度与价值观:

体会诗人托物言志抒发自己清正、廉明、正直、坚韧不拔的高尚情怀。

【教学重难点】

1.体会托物言志的特点。

2.联系作者生平,体会作者的志向。

【教学准备】多媒体课件

【教学过程】

一、导入新课。

1.以前,我们曾经学过贺知章的《咏柳》,谁能背诵一下。

2.咏物诗是我国古典诗歌百花园中的一朵奇葩,历代诗人把从自然中得到的感染与启迪,还有自己的感情凝注于自然景物,写出了一首首脍炙人口、流传千古的诗歌。这节课我们就一起走进咏物诗的殿堂,学习鉴赏两首咏物诗《石灰吟》《竹石》。

设计意图:

由这两首诗的写法引入古诗,一开始就渗透了这种写法。

二、学习《石灰吟》。

1.出示作者简介。(多媒体课件)

教师简单介绍:于谦,字廷益,浙江钱塘人,明朝大臣,著名的政治家、军事家和诗人,有《于忠肃集》。于谦与岳飞、张苍水并称“西湖三杰”。

2.学生细读诗,借助词典,把自己不理解的词语掌握,实在不会的做上记号。

3.学生自学,自主探究。

4.自学交流,理解诗意。(多媒体展示)

(1)出示诗句:千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

明确:“千锤万凿”指用铁锤击,用钢钎凿。

“若等闲”意思是好像很平常。

这两句诗的意思是:经受千锤万凿才出深山,把烈火焚烧、锤炼看成很平常的事。

(2)粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

明确:“粉骨碎身”是指石灰在使用时,要碎散成粉末;“浑不怕”指一点也不怕;“清白”是指石灰的颜色纯白。这两句诗的意思是:不怕粉身碎骨,要把清白留给人间。

设计意图:

只有了解了古诗的意思,学生才能更好地感悟诗情。

5.感悟诗歌情感。

(1)引导:再读古诗,诗人仅仅是在赞美石灰吗?联系作者生平及写诗时的时代背景,小组讨论,看你有什么新的发现。

(提示:抓住“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”来感受,重点体会“清白”)

提问:这个“清白”到底是指什么?(高尚的品格)

(2)补充:石灰的生命历程:千锤万凿(石块出山)→烈火焚烧(成为生石灰)→(水中浸泡)粉骨碎身(成为熟石灰)→(粉刷墙面)留下清白(美名)。

(3)教师点明:这首诗表面上写石灰,实际上是拿石灰自喻,说明诗人不管遭受多大的挫折,即使粉身碎骨,也要保持高尚的节操、品格,表达出诗人不怕牺牲的精神以及永留高洁品格在人间的追求。于谦就是这样,到死也不向恶势力低头,实践了他的誓言。教师强调:这就叫“托物言志”。

6.引导朗读:把诗中“物”的形象与所蕴含的精神融合起来,读出诗人的情感;有情感地朗读,赛读。

设计意图:

掌握托物言志的手法,感悟作者的诗情。

三、学习《竹石》。

1.出示作者简介。(多媒体课件)

郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人。自称板桥居士,清书画家、文学家。乾隆进士。客居扬州,以卖画为生。为“扬州八怪”之一,其诗、书、画世称“三绝”。画擅兰竹,其兰竹深得人们的喜爱和推崇。

2.板书课题,齐读。

提问:是写“竹”还是写“石”?(竹石:扎根在石缝中的竹子。诗人是著名画家,他画的竹子特别有名,这是他题写在竹石画上的一首诗。)

3.初读诗文,自主感知。

(1)自由朗读,读通读准,注意朗读节奏。

(2)同桌交流:借助注释,根据自己的理解,说说诗文的意思。

4.读懂古诗,理解诗意。

(1)再读古诗,理解字义。(多媒体课件)

咬:在这首诗里指的是紧紧扎根在土里。

咬定:比喻根扎得结实,像咬着青山不松口一样。

立根:扎根,生根。

原:本来,原本。

破岩:破裂的岩石。

磨:折磨,挫折。

击:打击。

坚劲:坚韧、刚劲。

任:任凭。

尔:你。

(2)理解诗句:竹子咬住了青山就决不肯放松,它的根牢牢地扎在岩石缝之中。历经千万次磨炼更加坚韧不拔,任凭你东西南北来的狂风。

5.品读赏析,领悟情感。

(1)品读前两句。

①“咬”字极为有力,你从中体会到什么?(充分表达了劲竹坚韧不拔的性格。)

②“破岩”是什么?体会竹子的生长环境的艰险、贫瘠。

③前两句写竹子在山岩中扎根牢固,暗喻什么?

(暗喻诗人坚守人生宗旨不改变。)

④指导朗读,表现竹子生长环境的艰险、贫瘠。

(2)品读后两句。

①竹子不屈服于什么?在交流中理解“千磨万击”“东西南北风”。

②除了风吹雨打,竹子还会遇到什么折磨?

(霜冻、雪落……这就是千磨万击!)

③后两句写竹子历经磨难之后,照样坚韧不拔,又暗喻什么?

(暗喻作者历经人生的磨难艰险后操守更坚定。)

④指导朗读。

6.归纳主题:《竹石》这首诗通过描写竹子扎根在岩石缝中坚韧不拔的性格,表现了诗人坚定顽强、不畏艰险、刚正不阿的品质。

7.表现手法:这首咏物诗采用了借物喻人、咏物明志(即托物言志)的表现手法。(前两句“状物”,后两句“抒情”。)

设计意图:

抓住几个关键词,体会竹子的坚韧不拔,并进一步体会作者顽强、不畏艰难的精神。

四、拓展延伸。

1.质疑:这两首诗有什么相同点呢?我们应该怎样体会古诗的情感呢?

2.小组讨论,合作探究。 这两首诗的共同特点是借物言志,都是借助一种事物来抒发自己的志向,表达了自己坚强不屈、刚正不阿的品格。

设计意图:

体会两首诗中托物言志的表现手法。

五、课堂小结。

通过本节课的学习,我们了解了《石灰吟》《竹石》两首诗的意思,并被两位诗人高洁正直的品质深深地感动,同时我们要学习两位诗人的品格和精神。

【板书设计】

10 古 诗 三 首

《石灰吟》 《竹石》

↓ ↓

开凿、焚烧 不放松、坚劲

↓ ↓

坚韧,不怕艰难,不怕牺牲 坚贞、高洁

单元初步感知

授 课

提 要

课 时

10 古诗三首

《马诗》是通过咏马、赞马或慨叹马的命运,来表现志士的奇才异质、远大抱负及不遇于时的感慨与愤懑,其表现方法是托物言志。

《石灰吟》是一首托物言志诗。作者以石灰作比喻,表达自己为国尽忠、不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。

《竹石》表面上是写竹,实际上是写人,写作者自己正直、刚正不阿、坚强不屈的性格以及决不向任何邪恶势力低头的高风傲骨。

2

11 十六年前的回忆

本文主要写了作者对李大钊被捕前和被捕后的回忆,表现了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高尚品质。

2

12 为人民服务

这篇课文是毛泽东主席于1944年9月8日在张思德同志追悼会上所作的演讲。毛泽东通过赞扬张思德同志为人民而生、为人民利益而死的共产主义精神,阐述了为什么要为人民服务和怎样为人民服务的问题。

2

13* 金色的鱼钩

这篇课文叙述了红军长征途中,一位炊事班长牢记部队指导员的嘱托,尽心尽力地照顾三个生病的小战士过草地,而不惜牺牲自己的感人事迹,表现了红军战士忠于革命、舍己为人的崇高品质。

1

口语交际:即兴发言

了解即兴发言,学生能根据交际的话题快速构思发言。

1

习作:心愿

能具体地表达自己的心愿。

2

语文园地

了解写好开头和结尾的方法及好处;了解托物言志的写法;学习外貌和神态描写在文章中所起的作用;积累名言。

1

教法与学法

本单元有四篇课文,三篇精读课文,一篇略读课文。本单元的训练点是关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质;查阅相关资料,加深对课文的理解。

授 课

方 法 探 究

10 古诗三首

引导学生自主交流,理解诗意,感悟作者情怀及品格。

11 十六年前的回忆

学生自学课文,理解内容,在小组交流的基础上,教师引导学生抓住自己认为需要深入体会的句子,深入理解。

12 为人民服务

教学中围绕课后的问题采用层层 “剥笋”的方法,一层一层剥开,一句比一句深,句与句之间就是递进的关系。

13* 金色的鱼钩

课前布置学生搜集相应的资料,引导学生抓住人物的语言、动作、外貌等细致入微的描写,体会人物的内心世界。

教学过程典案

10 古 诗 三 首

第一课时 马 诗

【课时目标】

知识与能力:

会写4个字并能有感情地朗读古诗,背诵古诗。

过程与方法:

理解诗句的内容,体会作者所表达的思想感情。

情感态度与价值观:

体会作者怀才不遇,想要施展自己才华的心情。

【教学重点】

理解古诗意思,背诵积累古诗。

【教学难点】

体会作者怀才不遇,想要施展自己才华的心情。

【教学准备】

1.查找有关李贺的资料。

2.多媒体课件。

【教学过程】

一、导入新课。

1.(出示图片)同学们,看!这是什么?(马)你们都知道哪些有关马的知识呢?同学们说得真好,那你们喜欢马吗?(喜欢)是啊,不但同学们喜欢马,古人也很喜欢马,他们通过不同的方式歌咏马、赞美马。其中在众多歌咏马的名篇中,有一首诗独树一帜,千古流传,表达了许多人的共同愿望,你们想知道是哪首诗吗?(想)好,今天,我们就来学习这首诗。

2.板书课题——马诗。

3.齐读课题:马诗。

设计意图:

由学生常见的马自然引入《马诗》的学习。

二、初读古诗,感悟大意。

1.教师:诗人李贺被称作“诗鬼”,他才华横溢,壮志凌云,却遭小人迫害,只当过九品小官。请同学们轻轻地打开课本第56页,自由读古诗,读准字音,并标出朗读节奏。(学生自由读)教师板书全诗。

2.教师:这是一首五言诗,朗读节奏为二三停顿,谁愿意来读一读?

3.想听听老师读吗?老师范读。

4.谁还愿意读一读?让我们有气势地读一遍吧!

设计意图:

学生感受诗意,读好古诗是前提与基础。

三、理解诗句,体会情感。

(一)前两句诗。

1.教师:我们先来看古诗的前两句,(出示幻灯片)谁愿意来读一读?

2.(出示幻灯片)教师:同学们知道感悟古诗的几种方法吗?

(借助注释、借助插图、查找资料、反复诵读)

3.理解诗意:漠漠旷野,沙石像雪一样晶莹洁白,燕山顶挂着一弯金钩似的新月。

4. “沙如雪”“月似钩”,作者运用了什么修辞手法?

(比喻的修辞手法)你的眼前出现了怎样的画面?

5.(出示图片)教师:“大漠”“燕山”是古时候边塞之地,那里曾有过无数的战争,无数征人的鲜血在那里挥洒。所以这两句诗给人一种清冷而且悲凉的感觉,你能通过朗读读出这种感觉吗?(指导朗读)

(二)后两句诗。

1.教师:如果有一匹矫健的骏马能在这样秋高气爽的疆场上,纵横腾跃,那该是多么威武豪迈。可事实恰恰相反。我们来读一读古诗的后两句。

2.理解诗意:什么时候才能够套上黄金的笼头,在秋高气爽的战场上奔驰杀敌呢?

3.教师:这是一匹怎样的马?通过哪个词能够看出来?

“金络脑”“快走”暗示出骏马轻捷矫健的风姿。

教师:这匹马真的受到重用了吗?从哪个词看出来的?(“何当”,这是作者的希望。)

设计意图:

引导学生理解诗的意思,并初步感悟情感。

四、升华情感。

1.学到这里,老师不禁要问几个问题:作者为什么要写这首诗?他真的是在写马吗?马能发出这样的呼唤吗?

实际上,这首诗是在借马自喻(托物言志),那作者是要抒发什么样的情感呢?(怀才不遇,渴望有所作为)

2.教师:李贺在唐代是非常著名的诗人,年少时便极富才名,他为何会发出如此感叹呢?

3.教师:作者在这漠漠旷野中,想到自己的才华不能得以施展,怎能不焦急?

因此他感叹:(师指黑板上的古诗)“何当金络脑,快走踏清秋”。

作者想到昏庸腐败的朝廷,怎能不忧虑?因此他感叹“何当金络脑,快走踏清秋”。

作者想到自己被小人迫害,英雄无用武之地,他怎能不愤慨?因此他感叹“何当金络脑,快走踏清秋”。

4.是啊,一匹千里之驹,纵有广阔天地,但不能肆意纵横,驰骋疆场;一个人虽有一腔抱负,但不能施展宏才,为国立功,有所作为。这其中的壮志未酬、怀才不遇、异常愤懑的心境又能与谁人说?联想到自己的身世、境遇,人、马何其相像!这真是:马即是人,人即是马,马和人早已浑然一体!好一首《马诗》,写的分明就是诗人自己呀!一个“何”字,包含了诗人多少渴望;一个“何”字,包含了诗人多少企盼;一个“何”字,包含了诗人多少愤懑。让我们再次齐读这首诗!

设计意图:

引导学生走入情境,升华情感。

五、朗读背诵,体会感情。

有感情地朗读古诗,感悟作者的情怀,并能背诵。

六、小结。

李贺的这首诗,既是写马,也是写人。马,希望纵横大漠、快踏清秋,在广阔无边的天地里自由地奔驰;人,也希望有施展自己才能的机会。

设计意图:

总结,进一步体会这种写法,体会作者写这首诗的用意。

【板书设计】

10 古诗三首

马 诗

写景 大漠沙如雪,燕山月似钩。

抒情 何当金络脑,快走踏清秋。

(施展才华,为国立功)

第二课时 石灰吟 竹石

【课时目标】

知识与能力:

正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。理解诗句中的词语,并说说诗句的意思。

过程与方法:

读诗时,抓住关键词,了解石灰和竹子的特点。

情感态度与价值观:

体会诗人托物言志抒发自己清正、廉明、正直、坚韧不拔的高尚情怀。

【教学重难点】

1.体会托物言志的特点。

2.联系作者生平,体会作者的志向。

【教学准备】多媒体课件

【教学过程】

一、导入新课。

1.以前,我们曾经学过贺知章的《咏柳》,谁能背诵一下。

2.咏物诗是我国古典诗歌百花园中的一朵奇葩,历代诗人把从自然中得到的感染与启迪,还有自己的感情凝注于自然景物,写出了一首首脍炙人口、流传千古的诗歌。这节课我们就一起走进咏物诗的殿堂,学习鉴赏两首咏物诗《石灰吟》《竹石》。

设计意图:

由这两首诗的写法引入古诗,一开始就渗透了这种写法。

二、学习《石灰吟》。

1.出示作者简介。(多媒体课件)

教师简单介绍:于谦,字廷益,浙江钱塘人,明朝大臣,著名的政治家、军事家和诗人,有《于忠肃集》。于谦与岳飞、张苍水并称“西湖三杰”。

2.学生细读诗,借助词典,把自己不理解的词语掌握,实在不会的做上记号。

3.学生自学,自主探究。

4.自学交流,理解诗意。(多媒体展示)

(1)出示诗句:千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

明确:“千锤万凿”指用铁锤击,用钢钎凿。

“若等闲”意思是好像很平常。

这两句诗的意思是:经受千锤万凿才出深山,把烈火焚烧、锤炼看成很平常的事。

(2)粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

明确:“粉骨碎身”是指石灰在使用时,要碎散成粉末;“浑不怕”指一点也不怕;“清白”是指石灰的颜色纯白。这两句诗的意思是:不怕粉身碎骨,要把清白留给人间。

设计意图:

只有了解了古诗的意思,学生才能更好地感悟诗情。

5.感悟诗歌情感。

(1)引导:再读古诗,诗人仅仅是在赞美石灰吗?联系作者生平及写诗时的时代背景,小组讨论,看你有什么新的发现。

(提示:抓住“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”来感受,重点体会“清白”)

提问:这个“清白”到底是指什么?(高尚的品格)

(2)补充:石灰的生命历程:千锤万凿(石块出山)→烈火焚烧(成为生石灰)→(水中浸泡)粉骨碎身(成为熟石灰)→(粉刷墙面)留下清白(美名)。

(3)教师点明:这首诗表面上写石灰,实际上是拿石灰自喻,说明诗人不管遭受多大的挫折,即使粉身碎骨,也要保持高尚的节操、品格,表达出诗人不怕牺牲的精神以及永留高洁品格在人间的追求。于谦就是这样,到死也不向恶势力低头,实践了他的誓言。教师强调:这就叫“托物言志”。

6.引导朗读:把诗中“物”的形象与所蕴含的精神融合起来,读出诗人的情感;有情感地朗读,赛读。

设计意图:

掌握托物言志的手法,感悟作者的诗情。

三、学习《竹石》。

1.出示作者简介。(多媒体课件)

郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人。自称板桥居士,清书画家、文学家。乾隆进士。客居扬州,以卖画为生。为“扬州八怪”之一,其诗、书、画世称“三绝”。画擅兰竹,其兰竹深得人们的喜爱和推崇。

2.板书课题,齐读。

提问:是写“竹”还是写“石”?(竹石:扎根在石缝中的竹子。诗人是著名画家,他画的竹子特别有名,这是他题写在竹石画上的一首诗。)

3.初读诗文,自主感知。

(1)自由朗读,读通读准,注意朗读节奏。

(2)同桌交流:借助注释,根据自己的理解,说说诗文的意思。

4.读懂古诗,理解诗意。

(1)再读古诗,理解字义。(多媒体课件)

咬:在这首诗里指的是紧紧扎根在土里。

咬定:比喻根扎得结实,像咬着青山不松口一样。

立根:扎根,生根。

原:本来,原本。

破岩:破裂的岩石。

磨:折磨,挫折。

击:打击。

坚劲:坚韧、刚劲。

任:任凭。

尔:你。

(2)理解诗句:竹子咬住了青山就决不肯放松,它的根牢牢地扎在岩石缝之中。历经千万次磨炼更加坚韧不拔,任凭你东西南北来的狂风。

5.品读赏析,领悟情感。

(1)品读前两句。

①“咬”字极为有力,你从中体会到什么?(充分表达了劲竹坚韧不拔的性格。)

②“破岩”是什么?体会竹子的生长环境的艰险、贫瘠。

③前两句写竹子在山岩中扎根牢固,暗喻什么?

(暗喻诗人坚守人生宗旨不改变。)

④指导朗读,表现竹子生长环境的艰险、贫瘠。

(2)品读后两句。

①竹子不屈服于什么?在交流中理解“千磨万击”“东西南北风”。

②除了风吹雨打,竹子还会遇到什么折磨?

(霜冻、雪落……这就是千磨万击!)

③后两句写竹子历经磨难之后,照样坚韧不拔,又暗喻什么?

(暗喻作者历经人生的磨难艰险后操守更坚定。)

④指导朗读。

6.归纳主题:《竹石》这首诗通过描写竹子扎根在岩石缝中坚韧不拔的性格,表现了诗人坚定顽强、不畏艰险、刚正不阿的品质。

7.表现手法:这首咏物诗采用了借物喻人、咏物明志(即托物言志)的表现手法。(前两句“状物”,后两句“抒情”。)

设计意图:

抓住几个关键词,体会竹子的坚韧不拔,并进一步体会作者顽强、不畏艰难的精神。

四、拓展延伸。

1.质疑:这两首诗有什么相同点呢?我们应该怎样体会古诗的情感呢?

2.小组讨论,合作探究。 这两首诗的共同特点是借物言志,都是借助一种事物来抒发自己的志向,表达了自己坚强不屈、刚正不阿的品格。

设计意图:

体会两首诗中托物言志的表现手法。

五、课堂小结。

通过本节课的学习,我们了解了《石灰吟》《竹石》两首诗的意思,并被两位诗人高洁正直的品质深深地感动,同时我们要学习两位诗人的品格和精神。

【板书设计】

10 古 诗 三 首

《石灰吟》 《竹石》

↓ ↓

开凿、焚烧 不放松、坚劲

↓ ↓

坚韧,不怕艰难,不怕牺牲 坚贞、高洁

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐