三年级上册数学教案-7.1 看日历 年.月.日北师大版

文档属性

| 名称 | 三年级上册数学教案-7.1 看日历 年.月.日北师大版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《年月日》教学设计

一、教学分析

(一)教学内容分析

《年月日》是北师大版小学数学三年级上册第七单元的第一课时。它是在认识钟表、了解时、分、秒之间的关系的基础上学习的。学习这个单元,是让学生建立较长时间单位的观念。

(二)教学对象分析

学生已经学习过时、分、秒的基本知识,对年、月、日等相关知识有一定的生活经验。但判断平年和闰年的方法上存在一定的学习困难。

(三)教学环境分析

网络教室

二、教学目标

1.知识技能目标:知道大月、小月、平年、闰年,记住各月及平、闰年的天数,初步学会判断平年和闰年的方法。

2.过程方法目标:通过电子万年历的查找,学生自主探究,发现平年闰年的规律,进而掌握其判断方法。

3.情感态度价值观目标:在探索学习的过程中培养学生自主、探索、合作学习的能力,以及观察、概括能力,促进学生数学思维的发展,渗透珍惜时间的思想。

三、教学重难点

教学重点:记住大月、小月,平年、闰年的天数,掌握平年、闰年的判断方法。

教学难点:平年、闰年的判断方法。

四、教法与学法

在教学中,我试图改变“教材”指挥“教师”的被动局面,切实发挥教师作为教学决策者的作用,以学生发展为立足点,以自主探索为主线,以求异创新为宗旨,采用多媒体辅助教学,运用设疑激趣直观演示,实际操作等教学方法,引导学生动手操作、观察辨析、自主探究,让学生全面、全程地参与到每个教学环节中,充分调动学生学习的积极性,培养学生的自主学习、合作交流、解决实际问题的能力。

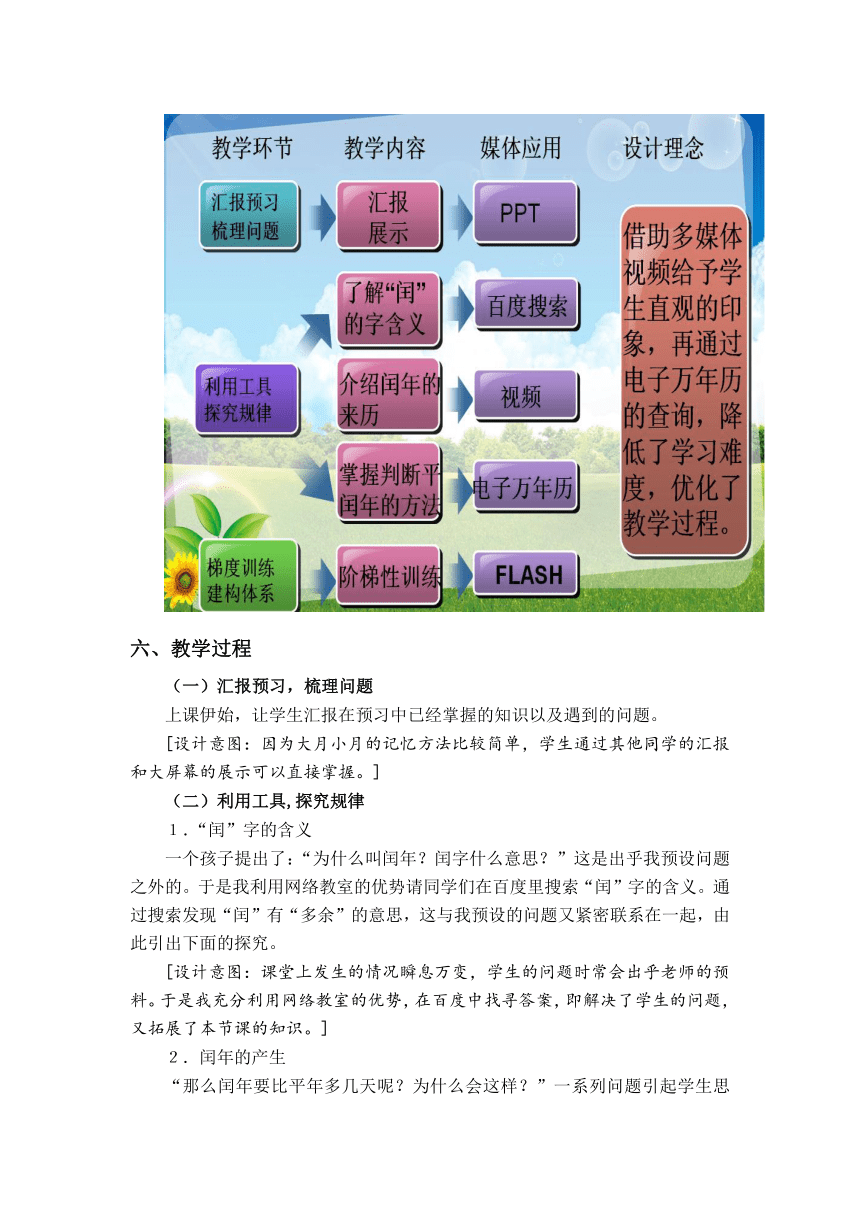

五、教学流程图

为了实现教学目标,完成新课标赋予的教学任务,为了更好的凸显“自主探究”的学习方式以及我对教材的理解, 围绕本课的教学目标、重点和难点,我确定教学流程如下:

六、教学过程

(一)汇报预习,梳理问题

上课伊始,让学生汇报在预习中已经掌握的知识以及遇到的问题。

[设计意图:因为大月小月的记忆方法比较简单,学生通过其他同学的汇报和大屏幕的展示可以直接掌握。]

(二)利用工具,探究规律

1.“闰”字的含义

一个孩子提出了:“为什么叫闰年?闰字什么意思?”这是出乎我预设问题之外的。于是我利用网络教室的优势请同学们在百度里搜索“闰”字的含义。通过搜索发现“闰”有“多余”的意思,这与我预设的问题又紧密联系在一起,由此引出下面的探究。

[设计意图:课堂上发生的情况瞬息万变,学生的问题时常会出乎老师的预料。于是我充分利用网络教室的优势,在百度中找寻答案,即解决了学生的问题,又拓展了本节课的知识。]

2.闰年的产生

“那么闰年要比平年多几天呢?为什么会这样?”一系列问题引起学生思考。这时播放一段闰年形成的视频,帮助学生理解。同时学生通过观看视频初步了解了“四年一闰”等有关知识。

[信息技术整合点设计意图:闰年的产生是本节课的难点,在传统的教学中,只是单纯文字性的描述,学生理解起来很困难。我借助多媒体视频的演示,形象生动地展现了闰年形成的整个过程,帮助孩子理解。]

3.平年、闰年的判断方法

现在请同学们小组合作,利用电子万年历查找2000-2011年2月份的天数,并填在表格中。看看你有什么发现?

[信息技术整合点设计意图:利用电子万年历作为信息化的学习工具,增加了学生的学习兴趣,减轻了学生课前准备的负担。孩子们再通过观察表格上面的数据,发现了平年和闰年的规律,进而掌握其判断方法,优化了教学过程。]

如:

4.整百年闰年的判断

在学生探究出基本的规律后,在练习中创设能使学生产生认知冲突的问题——1900年到底是平年还是闰年?再请学生自学了解其中的原因。

[设计意图:这一环节,让学生通过自己观察、独自计算、合作交流、共同概括,再次借助电子万年历,解决了认知上的障碍,加深了理解。]

如:

(三)梯度训练,建构体系

1.我们已经知道了年月日的有关知识,但是要想真正掌握它还需要我们动脑筋,细心做,才能摘取智慧的果实。学生可以选择问题进行回答,答案如果正确则摘得果实。

[设计意图:本题帮助学生梳理了本课的知识点,加深了学生对本课知识的理解。]

如:

2.猜生日

根据课件中的人物提示,猜出他们的生日。

[设计意图:这些练习题紧扣重点,既有层次,又有梯度;既考查学生的基础知识,又锻炼了他们的逻辑推理能力。]

如:

3.最后我设计一道“推算返校日期”的习题:

图六

[设计意图:这道题与生活紧密联系在一起,真正做到了学以致用。]

七、板书设计:

年月日

大月:31天(7个) 一、三、五、七、八、十、十二

一年:12个月 小月:30天(4个) 四、六、九、十一

平月: 二月:28天 平年 365天

29天 闰年 366天

四年一闰

公历年份是4的倍数

(整百年份是400的倍数)

同课章节目录