生物:第五章 绿色植物的一生 全章教案(苏教版七年级上)

文档属性

| 名称 | 生物:第五章 绿色植物的一生 全章教案(苏教版七年级上) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 25.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2009-08-11 14:14:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第一节 植物种子的萌发

教学目标

1.观察种子和结构并描述。(重点)

2.探究种子萌发需要的外界条件和活动。(难点)

3.描述种子萌发过程。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课内容。

(2)准备放大镜、小刀等用具。

2.教师准备

(1)准备浸软的大豆种子和玉米种子。

(2)准备大豆种子及玉米种子结构挂图。

(3)种子萌发过程的多媒体课件。

教学过程(2课时)

一、导入新课

种子属于植物的生殖器官。绿色开花植物一般都是由种子萌发、发育来的。那么,一粒小小的种子萌发后为什么能发育成一株新的植物体 种子是怎样萌发的 种子萌发时需要什么条件 这些都是我们这节课要研究的内容。

二、探究过程

(一)种子的结构

分发给每个学生浸软的种子(一粒大豆、一粒玉米)。

(1)观察种子的外部形态。

(2)解剖大豆种子和玉米种子,观察种子的内部结构,结合挂图比较大豆和玉米种子的各部分结构。

教师:指导学生学会观察的方法即先观察外部形态,再观察内部结构;指导学生解剖种子。对于大豆应剥去种皮后,从种脐相对的一侧轻轻分开两个豆瓣,再进行观察,对于玉米种子应在种子中央纵剖,仔细观察内部的结构。

组织讨论,通过问题提示,激励学生动脑思考,踊跃回答。

问题:1.大豆种子与玉米种子包括哪些结构

2.大豆种子与玉米种子在结构上有何区别

3.哪些结构与种子的萌发有关

4.种子的重要部分是什么

(二)种子萌发需要的外界条件

(1)学生结合实际提出“影响大豆种子萌发的外界条件有哪些 ”

(2)学生4人一组通过交流讨论提出种子萌发需要水、空气和适宜的温度的假设。

(3)每组选择其中一个或多个条件进行探究实验。

(4)分发给每组2~4粒优良大豆种子。

(5)各组自己准备材料用具,如培养皿、吸水纸、标签、清水等。

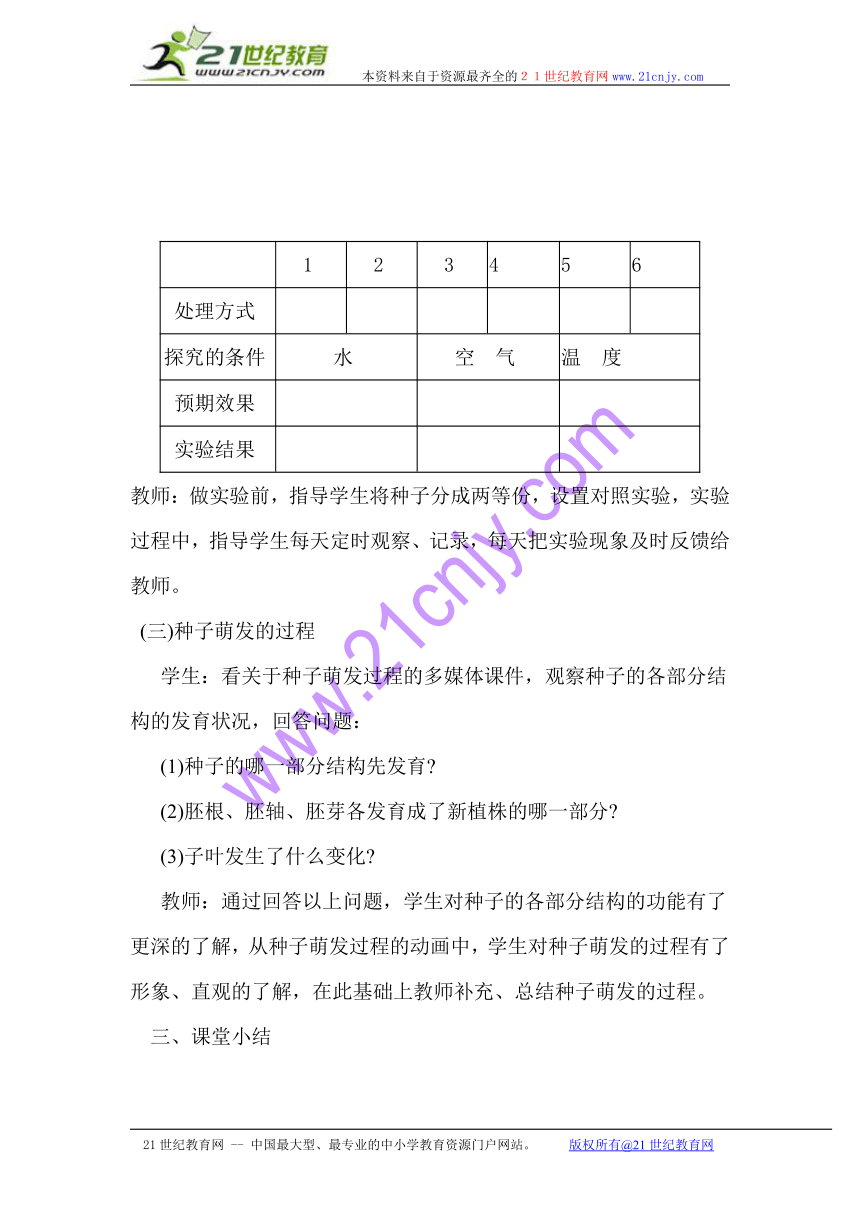

(6)填观察记录表,如下表:

1 2 3 4 5 6

处理方式

探究的条件 水 空 气 温 度

预期效果

实验结果

教师:做实验前,指导学生将种子分成两等份,设置对照实验,实验过程中,指导学生每天定时观察、记录,每天把实验现象及时反馈给教师。

(三)种子萌发的过程

学生:看关于种子萌发过程的多媒体课件,观察种子的各部分结构的发育状况,回答问题:

(1)种子的哪一部分结构先发育

(2)胚根、胚轴、胚芽各发育成了新植株的哪一部分

(3)子叶发生了什么变化

教师:通过回答以上问题,学生对种子的各部分结构的功能有了更深的了解,从种子萌发过程的动画中,学生对种子萌发的过程有了形象、直观的了解,在此基础上教师补充、总结种子萌发的过程。

三、课堂小结

引导学生回顾本节课的主要内容,理清思路,种子的结构子萌发需要的外界条件——种子萌发的过程。

作业

利用两个花盆,用沙子栽培两株植物,一株只浇水,另一株除了浇水外,还施加少量的氮肥,定时观察和记录它们的生长情况。

课后反思

本教案通过观察活动,使学生了解观察的方法,通过探究性实验激发学生的学习兴趣,加强对学生设计探究方案及探究实验能力的培养,同时还有助于培养学生勇于探索的科学品质和同学间的协作精神。

活的作物体内始终进行着有机物质的氧化分解,产生三磷酸腺苷(ATP)的过程,即呼吸作用。在这一过程中,还要产生多种中间产物(如多种有机酸),这些中间产物又是合成各种复杂有机物(包括新原生质)的主要原料。所以说呼吸作用的过程不单纯是物质分解,还伴随着新物质的合成。其意义不仅在于它为生命活动(包括小苗破土而出)提供能量,还在于它是生命活动的物质基础。

植物在供氧充足时进行有氧呼吸,有机物被彻底氧化成水和二氧化碳,放出较多的能量。在缺氧条件下则进行无氧呼吸以暂时维持生命,由于氧化不完全,产物主要是乙醇,放出的能量较少,且所产生的乙醇对植物有毒害,所以种子发芽时如遇土壤板结或积水造成通透气不良就会烂种。种子发霉易产生酒味也是这个缘故。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第二节 植物根的生长

教学目标

1.识别植物根尖的基本结构,说出各部分的主要功能。

2.描述根生长的原因。

教学重点

1.识别植物根系的基本结构,说出各部分的主要功能。

2.探究根的生长部位,描述根生长的原因。

教学难点

1.描述根尖各部分的细胞结构特点及各部分的主要功能

2.探究根的生长部位实验。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课,观察教科书中的图5—3。

(2)课前培养:利用培养皿培养小麦(大麦)种子,使其长出数条幼根。上课前一天,将幼根朝上放置,盖上培养皿盖(培养皿内保持较适宜温度),使根毛大量长出。

(3)查询书籍、录像、网站,搜集一些有关绿色植物对水和无机盐的吸收、水土保持方面的资料。

2.教师准备

(1)根据课本,准备观察《根尖的结构》的材料用具。不同之处:一是准备小麦(大麦)种子萌发后的根尖,以备用肉眼或者放大镜观察。二是用压片法制作临时装片(一种用苏木精染色,可观察到具有环纹、螺纹等花纹的导管;一种用紫药水染色可观察到根尖各部分细胞的特点)。

(2)准备课本第6l页探究《根的生长部位》的实验的材料用具(如长出2cm幼根的红豆的幼苗)。

(3)查询书籍、网站、录像,搜集一些有关根对水和无机盐的吸收和水土保持方面的资料。

(4)制作有关伸长区细胞生长,根毛细胞形成的课件。

教学过程

一、导入新课

教师出示资料:

1.有人曾对一年生苹果树苗的根系做过细致的观察,发现其分支总数达50000条之多,而树干分支不过10条,也就是说根的分支能力是地上部分的数千倍。

2.一株黑麦平均每天长出1l 490万条根毛,每天伸长80km多,从萌发到抽穗,约有150亿条根毛。

引导学生通过阅读资料,产生疑问并自己提出问题,根的生长速度为什么这么快 根的结构是怎样的 为什么根毛这么多 等等,以此引发学生产生丰富的联想,提出问题,并作出最贴近问题答案的假设,训练学生掌握正确科学探究的方法,促使学生产生探究的兴趣。

二、探究过程

(一)根尖的结构

方案一:

1.用肉眼、放大镜观察根尖,直观感受根尖各部分的外观形态。 2.用显微镜观察根尖的临时装片,再观察根尖的永久装片,再对比《根尖模式》图,总结出根尖的基本结构。用显微镜观察根尖的结构时,要求学生从尖端向上依次观察,教师巡回指导,指出观察的方法和观察的角度等。组织学生讨论,通过问题讨论,总结出根尖的结构,随观察的次序提出问题:根冠、分生区、伸长区和成熟区的细胞的体积大小,排列和形态是怎样的 你还观察到哪些结构

方案二:

1.观察《根尖模式》图掌握根尖的基本结构。

2.练习找根尖部位,尝试用压片法制作根尖的临时玻片标本,用显微镜观察,并与永久玻片标本作对比,找出异同,并讨论为什么产生差异 思考《根尖模式》图与实际观察的物像的差异,讨论产生原因,教师巡视并参加讨论。

引导学生讨论:主根、侧根、不定根是不是都有根尖 根尖是坚韧还是柔嫩 根尖各部分外观是怎样的 在你观察中有没有找到课本内容没有提到的结构 想一想为什么

(二)根的生长

方案一:

学生4人一组进行实验。

1.用放大镜观察根尖(长出2cm的红豆根),说出伸长区的外形特点。

2.提出探究问题,根尖什么部位生长最快 观察前一天切去根尖的根是否生长 想一想为什么

取一株根长约2cm的红豆苗,给幼根的各部分做标记,测量长度,认真培养,待生长24h后再作对比。

教师巡回指导,随时提示根尖所作标记的部位、长度和距离,应注意的事项等。组织学生讨论:标记做几条合适 如果画不上标记,应怎样处理 做标记时应注意哪些方面 这个实验证实了什么 什么部位能迅速伸长而使根的长度不断增长 进而总结出根生长的主要原因。

方案二:

1.使显微镜观察根尖的分生区和伸长区,讨论这两部分细胞形态的差异,说出原因。

2.观看课件《伸长区细胞的伸长》,说出根生长最快的是什么部位

3.观看课件《根毛的形成》说出根毛在吸收水和无机盐中所起的作用,讨论根有什么特征 这样的特性对根的生长和吸收有什么意义

教师巡回指导,引导学生讨论,为什么移栽植物时一般要带土 根吸收水和无机盐的主要部位是什么部位 联系实际,举例说出根的经济价值。

三、课堂小结

引导学生回顾本节内容。理清思路:根尖的结构——根的生长。

作业

请学生课后查找资料,了解黄土高原的现状,谈一谈植物对黄土高原的保护作用,怎样才能重现黄土高原“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的美丽景色

课后反思

本案例力求激发学生的求知欲和好奇心,使学生对所探究的知识产生浓厚的兴趣,使学生自觉地成为学习的中心和主体,以达到新的《生物课程标准》的要求和培养学生探究意识的目的。

通过探究性实验,激发学生因渴望了解而产生探究的心理意识,引导学生主动进行探究性学习,培养学生的实验操作能力和对问题的分析处理能力,培养学生实事求是的科学探究态度,使学生在探究中感悟,促使他们成就感和自豪感的产生,并转化成为探究的动力。但七年级学生的年龄偏小,独立完成探究性实验较困难,本案例设计了一些直观探究性实验和课件,使学生较容易地达到从感性到理性的突破。例如用放大镜、显微镜观察根尖,观察《伸长区细胞的伸长》和《根毛的形成》这两个课件。又强化了进行科学探究的兴趣。

通过调查性作业,深化了学生对本节知识的掌握,培养了学生参与社会和为社会服务的观念和热爱祖国的良好素养,达到了学以致用的目的,也开拓了视野。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第三节 植物的生长需要水和无机盐

学习目标

1.说明植物细胞吸水和失水的原因。(重点、难点)

2.说出植物根尖吸水的主要部位及其原因。(重点、难点)

3.举例说明植物生长需要的主要无机盐及其作用。(难点)

课前准备

1.学习准备

(1)预习本课实验操作内容,提前一段时间做课本第65页的实验《含氮无机盐对植物的生长的影响》。

(2)课前3~4周,每组分别在甲、乙、丙、丁四个瓶内用小石子培育幼苗(各组采用不同的材料,如玉米、小麦、蚕豆等),供给甲瓶不缺肥料的营养液,乙瓶缺氮的营养液,丙瓶缺磷的营养液,丁瓶缺钾的营养液,让学生每天进行观察,做好记录,包括:测量幼苗的高度,记录幼苗的高度,记录幼苗的颜色、茎叶的生长情况等。

(3)查询书籍、网站、录像,搜集植物生长需要水和无机盐方面的资料。

2.教师准备

(1)根据课本准备实验《外界溶液浓度影响根细胞的吸水》的材料用具。

(2)准备进一步探究的实验:两个新鲜萝卜,中央挖两个同样大小的洞,分别加入盐水、清水。

(3)制作“根毛细胞从土壤溶液中吸水”的剪贴图。

(4)查询书籍、网站、录像,搜集一些植物的生长需要水和无机盐方面的知识。

教学过程(2课时)

一、导入新课

农谚“有收无收在于水,收多收少在于肥”,请同学们分析这句话的意义,得出水和无机盐(即盐)对植物生长的重要性,再提问吸收水和无机盐的器官是什么,导人新课,接着复习根的结构,引导学生回忆吸收水分和无机盐的主要部位及原因。

二、探究过程

(一)外界溶液浓度影响根细胞的吸水

学生4人一组。

1.把提前准备的幼苗放人盐水中,置于光下,观察其现象。(出现萎蔫现象)

2.将幼苗迅速放人自来水中,过一段时间后,观察其现象。(茎和叶重新伸展开来,幼苗恢复正常)

教师:巡回指导,组织讨论:①描述现象。②幼苗为什么会出现这样的现象 ③盐水和蒸馏水相比有什么区别 同时引导学生总结:外界溶液浓度大小直接影响根细胞的吸水和失水;由③得出溶液的含义,接着指出水中溶解的盐的多少,可以用浓度的高低来表示。④自来水是溶液吗 (教师指出清水中溶有极少的无机盐,所以是溶液。)

教师补充:在此实验中,清水和盐水存在于植物细胞的周围,所以称为“外界溶液”,盐水和清水哪一种浓度高 然后出示成熟的植物细胞结构图,引导学生从切西瓜流出西瓜汁的现象,回忆液泡及细胞液的知识。

提问:细胞液是溶液吗 为什么 请学生做出肯定的回答。

(二)根吸水、失水的原理

学生4人一组,取两个新鲜萝卜,中央挖两个同样大小的洞,分别注入清水和盐水,并使液面等高,过一段时间后,观察清水、盐水液面的变化,引导学生思考:①液面是否有变化 怎么变的 ②为什么会出现此现象 经小组讨论、教师点拨,用学生拔河的活动来说明在盐水中植物细胞失水的道理,用学生的人数多少表示溶液浓度的高低,让学生说出盐水和细胞液浓度的高低,用几个学生表示,让学生进行拔河比赛,绳子会向哪侧移动,学生很容易答出:向盐水方面移动。这时教师马上指出:绳子移动的方向就代表了水移动的方向,从而引导学生分析出水流动的方向,是从浓度低向浓度高,结果水分从细胞内流向细胞外,细胞就失水。使学生理解细胞失水的原因是:细胞浓度小于外界溶液浓度。

让学生自己概括出细胞吸水和失水的原理,拓展学生知识面。 联系实际使学生明白细胞吸水和失水现象在生活中很容易看到,也是可以用其原理来理解的。

讨论回答:①糖拌西红柿后,盘中有何现象,为什么 ②家中腌咸菜的缸内,过一段时间后,缸内的水面有何变化 ③为什么发蔫的青菜放在清水中会硬挺起来

(三)根毛吸水的道理

学生4人一组。

①出示“根毛细胞从土壤溶液中吸水”剪贴图;②根据剪贴图和课本54页第一段文字,总结出根毛吸水的道理。

教师补充:提出问题:①一般情况下,根毛吸水还是失水 ②吸水的条件是什么 ③水分如何进入液泡中

设疑:什么情况下根会失水 烧苗的原因如何补救 盐碱地为何长不好庄稼

(四)植物生长需要无机盐

植物的根不仅能吸收水,还能吸收溶解在水中的无机盐,农田里的庄稼和其他植物为什么需要无机盐 又需要哪些无机盐

学生4人一组。

1.观察课前培养的两株植物,对其生长趋势进行比较。

2。浇自来水和既浇水又浇含氮无机盐的植物长势不同,这说明了什么问题

教师:巡回指导,组织讨论,分析实验结果,得出结论:植物生长需

要无机盐。再引导学生思考植物吸收什么形式的无机盐 明确根吸收溶于水中的无机盐,并提出:植物除了需要含氮的无机盐,还需要含什么的无机盐 它们对植物的生长有何作用 如果缺少有何症状

(五)关于氮、磷、钾对植物生长的作用

学生4人一组。

1.每组出示课前准备好的幼苗,并出示实验记录;

2.根据实验记录以甲瓶为对照,比较甲、乙、丙、丁瓶内的幼苗的生长情况,有何异常

从而逆向推理出氮、磷、钾对植物生长的作用。再根据其作用引导学生考虑在种植哪些植物时需要多施含此种无机盐的肥料。

接着,教师介绍这种无机盐含量较多的肥料名称。

最后,教师将各组缺少某一种无机盐的幼苗掺混后,随机抽出几棵幼苗,让学生用刚学到的知识给幼苗诊断,鉴别幼苗的原因。

三、课堂小结

引导学生回顾本节课的主要内容,理清思路:细胞吸水、失水的原理——根毛吸水的道理——合理灌溉。

植物生长需要含氮、磷、钾的无机盐——合理施肥。

四.作业

请同学们课后查找资料,了解根毛吸水、失水的道理。谈一谈合理灌溉,合理施肥在农业中的作用。

课后反思

通过探究性实验,激发学生的学习兴趣,引导学生积极主动地获取生物科学知识,领悟科学研究方法,联系实际,用学生熟悉的生活现象来验证原理。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第四节 植物茎的输导功能

教学目标

1.说出枝芽的主要结构以及枝芽与茎的关系。

2.举例说出茎的基本结构及各部分的作用。(重点、难点)

3.说出导管和筛管的位置和功能。(重点、难点)

4.知道保护森林和爱护绿色植物的重要意义。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课课文内容。

(2)课前准备实验——茎的输导作用。(因为本地区已进入冬季,该实验需提前做好准备,即提前l一2d将冬青或其他木本植物枝条插入稀释的红墨水中)

(3)查询书籍、网站、录像、搜集一些关于茎的输导作用和年轮等方面的资料。

2.教师准备

(1)带有不同种类芽的枝条,锯成小段的三年生的无花果枝条,枝芽的结构和茎的结构挂图。

(2)准备实验用具,如放大镜等。

(3)查询书籍、网站、录像、搜集一些有关于茎的输导作用和年轮等方面的资料。

(4)制作枝芽各部分发育过程和形成层使茎加粗过程的课件。

教学过程(2课时)

一、导入新课

引导学生读第68页题图——参天大树,思考问题:植物要吸收的水和无机盐是通过什么器官到达枝叶的 (茎)这说明茎具有什么功能 (输导功能)从此引发学生的好奇心,激发学生探究的兴趣。

二、探究过程

(1)枝芽发育成茎

学生4人一组,自学第68页课文及图5—7枝芽的结构示意图。 教师巡回指导。组织讨论,通过问题提示,鼓励与同学合作共同归纳枝芽的基本结构。要提出的问题有,主干和侧枝都是由什么发育而来 芽分为3种,各是什么 枝芽由哪些部分组成,它们将来的发育情况怎样 分析枝芽生长点的细胞特点是什么 按照经验它应该是什么组织

引导学生观察枝叶展开过程的课件,利用动画形式表达芽的动态变化。

小组之间展开竞赛,每组提供枝芽的结构和枝条的图各一幅,请学生将枝芽的各部分结构与发育成枝条的部分用线相应的联起来,计入过程评分。

(二)茎的基本结构

学生四人一组,参照第69页图5-8茎的横切面结构示意图,观察三年生无花果枝条的小段。

教师巡回指导学生进行观察,引导学生讨论,共同得出结论。木本植物的茎从外到内由树皮、形成层、木质部和髓四部分组成。

教师引导学生观察显微镜下木本植物茎的结构示意图,回答问题。

1.树皮的外侧部分的功能是什么 内侧部分是什么 内有什么结构 属于什么组织

2.木质部使植物茎很坚硬,内有什么结构 属于什么组织

3.位于中央颜色较浅的是髓,其细胞比较大,有什么功能 属于什么组织

4.位于木质部和韧皮部之间的结构叫什么 有什么特点 是什么组织

引导学生观看课件——木本植物茎不断加粗的过程,回答。

5.形成层的细胞分裂,向内形成新的木质部,向外产生新的韧皮部,所以其作用是使茎怎样

6.草本植物茎不能像木本植物那样逐年加粗,我们可以推断,它没有什么结构

教师组织学生展示自己调查的资料,描述年轮形成的过程,发表意见,各小组互相补充。

小资料:请你算一算,据一位老护林员讲,一棵松树要生长30~40年,才能达到直径12cm,问每年约长多少 (0.3—0.4cm)。谈一谈自己受到的启发和感受,进一步明确保护森林、爱护绿色植物的重要意义。

(三)茎的输导作用

学生4人一组,参考以下提示,进行第70页实验功能——茎的输导

1.本实验目的是什么

2.本实验器材有哪些

3.实验中木本植物枝条如何处理

4.从茎的横切面上看到染成红色的是什么形状 是茎的哪一部分 其中有什么结构

5.从茎的纵切面上看到红色的是什么

6.叶脉变红色,说明了什么问题

7.该实验得到什么结论

教师巡回指导,提示观察部位,切割方向,组织讨论,鼓励与同学合作得出结论。

教师展示带有瘤状物的枝条,请有经验的学生介绍瘤状物形成的过程,分组讨论枝条形成瘤状物的原因,枝条产生瘤状物说明了什么 引导学生得出结论“韧皮部的筛管能输导有机物”。

小故事:明明的小表哥家有一片苹果园。秋天,他去苹果园玩的时候发现了一个很有趣的现象。(如右图)苹果树干的树皮上都被切了一刀,这是怎么回事 明明去问小表哥,小表哥说了一席话,明明听得直点头,说:“科学种田真重要啊!”问在上面的故事里,小表哥怎样解释的?

三、课堂小结

引导学生回顾本节课的主要内容,理清思路,枝芽的结构——茎的输导作用与爱护树木的感情。

四、作业

搜集有关植物茎具有支持、贮藏和生殖等功能的资料。

课后反思

本教案力求通过富有吸引力的教学过程,使学生成为教学的主体,以达到新的课程标准要求,主要突出了两点。

一是通过探究性实验激发学生的学习兴趣和好奇心,引导学生积极主动地获取生物学知识、领悟科学研究的方法。教学过程中,穿插实物、图片、小资料、小故事等等。学生在每个学习单元中,乐此不疲,积极主动地思考、动手,既锻炼了学生的逻辑思维能力,又增强了学生进行科学探究的愿望。

二是通过教学过程对学生进行有效的情感教育,使学生进一步增强了认识自然、爱护森林、保护环境和科学种田的意识,从而达到素质教育的目的。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第五节 植物的开花和结果

学习目标

1.识别花的基本结构,并说出花的各部分的主要功能(重点)

2.概述开花授粉的过程(难点)。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课内容。

(2)搜集有关花方面的知识。

2.教师准备

(1)准备本课观察花结构的实验用具及材料。

(2)准备有关录像带、月季花等。

(3)查阅书籍、网站,搜集有关花方面的资料。

教学过程(2课时)

一、导入新课

一提到花,人们就会想到它的五彩缤纷、绚丽多姿、香飘万里,这些形态各异的花却有着基本相同的结构,今天我们就来学习花的有关内容。

二、探究过程

放录像,展出能代表春夏秋冬四季的花(杏花、桃花、荷花、菊花、梅花)。提示学生注意观察各种花开放的过程。

教师提出问题:(1)杏花、桃花在哪个季节开放 (2)菊花在哪个季节开放 (3)谁能说出影响它们开放的因素是什么

学生稍作讨论后回答:杏花、桃花春天开花,菊花秋天开花。 教师对学生的回答给以肯定,随即提出,“不同的花为什么要在不同的季节开放,也就是说开花受什么条件影响 ”教师又提示学生:“春天与秋天相比,那一季节的白日较长 ”

小组的同学之间展开了讨论,并出现了争议。但最终达成了共识“春天的白日时间长,光照时间也长,植物的开花应与光照有关。” 教师微笑着点点头,随着投影白居易的诗“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,常恨春归无觅处,不知转入此中来。”

提出问题:山上的桃花开花迟的主要因素是什么

学生稍作停顿回答:温度。

教师问:“你怎么知道是温度,能不能举例说明 ”

学生答:“我去年五一爬泰山,爬到山顶时很冷,我还租了一件棉大衣穿。所以我认为山上温度低,桃花就开花迟。”(师生鼓掌)

师生共同归纳、总结:绿色开花植物都有开花的习性,花的开放受光照、温度等外界条件的影响。

放录像:一朵桃花展开的过程(设置情境),然后让学生阅读课文,提问题:(1)开花的概念;(2)花的各部分的结构名称。

分组观察月季花。6人一组。教师巡视每组的观察情况,对花的实际结构提问,看学生掌握花的基本结构情况。

1.说出月季花与录像上观察到的桃花在结构上有哪些不同

2.观察比较不同阶段的花:含苞待放的、正在开放的、受粉后的花。

教师解释授粉:花开以后,花药中的花粉散落出来,落到雌蕊柱头上的过程。(板书:用简笔画来展示这一过程,若通过课件来展示这一过程效果则更好)

3.完成下列表格。

花的结构名称功能 花柄 花托 花萼 花瓣 雄蕊 雌蕊

回答问题,

讨论花的主要部分是什么,为什么说雄蕊和雌蕊是花的主要部分 (与果实和种子的形成有关)

雌蕊包括几部分 雄蕊包括几部分

三、活动

通过活动巩固本课的内容,找6位同学上台表演,分别扮演不同的角色,各自说出自己代表的结构名称和功能,并说出各自将发育成什么。(这样做激发学生的兴趣,课堂气氛很活跃)

四、总结

教师板书,学生回顾,形成知识结构。

五、作业

1.你采用什么办法能让菊花在国庆节开放

2.让学生到附近的蔬菜大棚里亲自观察一下各种蔬菜的花,加

深他们对花的认识(要求:看各种花处于开花过程中的哪个阶段,找

出正在授粉的花)。

课后反思

1.有的同学认为不应该折花,因为它们也是有生命的,这一点值得对他们称赞,因为他们懂得了关爱生命。

2.通过对花的学习,同学们加深了对十六岁花季这句话的理解,获得了一些人生的真谛,对正处于花季中的同学们具有现实意义。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第一节 植物种子的萌发

教学目标

1.观察种子和结构并描述。(重点)

2.探究种子萌发需要的外界条件和活动。(难点)

3.描述种子萌发过程。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课内容。

(2)准备放大镜、小刀等用具。

2.教师准备

(1)准备浸软的大豆种子和玉米种子。

(2)准备大豆种子及玉米种子结构挂图。

(3)种子萌发过程的多媒体课件。

教学过程(2课时)

一、导入新课

种子属于植物的生殖器官。绿色开花植物一般都是由种子萌发、发育来的。那么,一粒小小的种子萌发后为什么能发育成一株新的植物体 种子是怎样萌发的 种子萌发时需要什么条件 这些都是我们这节课要研究的内容。

二、探究过程

(一)种子的结构

分发给每个学生浸软的种子(一粒大豆、一粒玉米)。

(1)观察种子的外部形态。

(2)解剖大豆种子和玉米种子,观察种子的内部结构,结合挂图比较大豆和玉米种子的各部分结构。

教师:指导学生学会观察的方法即先观察外部形态,再观察内部结构;指导学生解剖种子。对于大豆应剥去种皮后,从种脐相对的一侧轻轻分开两个豆瓣,再进行观察,对于玉米种子应在种子中央纵剖,仔细观察内部的结构。

组织讨论,通过问题提示,激励学生动脑思考,踊跃回答。

问题:1.大豆种子与玉米种子包括哪些结构

2.大豆种子与玉米种子在结构上有何区别

3.哪些结构与种子的萌发有关

4.种子的重要部分是什么

(二)种子萌发需要的外界条件

(1)学生结合实际提出“影响大豆种子萌发的外界条件有哪些 ”

(2)学生4人一组通过交流讨论提出种子萌发需要水、空气和适宜的温度的假设。

(3)每组选择其中一个或多个条件进行探究实验。

(4)分发给每组2~4粒优良大豆种子。

(5)各组自己准备材料用具,如培养皿、吸水纸、标签、清水等。

(6)填观察记录表,如下表:

1 2 3 4 5 6

处理方式

探究的条件 水 空 气 温 度

预期效果

实验结果

教师:做实验前,指导学生将种子分成两等份,设置对照实验,实验过程中,指导学生每天定时观察、记录,每天把实验现象及时反馈给教师。

(三)种子萌发的过程

学生:看关于种子萌发过程的多媒体课件,观察种子的各部分结构的发育状况,回答问题:

(1)种子的哪一部分结构先发育

(2)胚根、胚轴、胚芽各发育成了新植株的哪一部分

(3)子叶发生了什么变化

教师:通过回答以上问题,学生对种子的各部分结构的功能有了更深的了解,从种子萌发过程的动画中,学生对种子萌发的过程有了形象、直观的了解,在此基础上教师补充、总结种子萌发的过程。

三、课堂小结

引导学生回顾本节课的主要内容,理清思路,种子的结构子萌发需要的外界条件——种子萌发的过程。

作业

利用两个花盆,用沙子栽培两株植物,一株只浇水,另一株除了浇水外,还施加少量的氮肥,定时观察和记录它们的生长情况。

课后反思

本教案通过观察活动,使学生了解观察的方法,通过探究性实验激发学生的学习兴趣,加强对学生设计探究方案及探究实验能力的培养,同时还有助于培养学生勇于探索的科学品质和同学间的协作精神。

活的作物体内始终进行着有机物质的氧化分解,产生三磷酸腺苷(ATP)的过程,即呼吸作用。在这一过程中,还要产生多种中间产物(如多种有机酸),这些中间产物又是合成各种复杂有机物(包括新原生质)的主要原料。所以说呼吸作用的过程不单纯是物质分解,还伴随着新物质的合成。其意义不仅在于它为生命活动(包括小苗破土而出)提供能量,还在于它是生命活动的物质基础。

植物在供氧充足时进行有氧呼吸,有机物被彻底氧化成水和二氧化碳,放出较多的能量。在缺氧条件下则进行无氧呼吸以暂时维持生命,由于氧化不完全,产物主要是乙醇,放出的能量较少,且所产生的乙醇对植物有毒害,所以种子发芽时如遇土壤板结或积水造成通透气不良就会烂种。种子发霉易产生酒味也是这个缘故。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第二节 植物根的生长

教学目标

1.识别植物根尖的基本结构,说出各部分的主要功能。

2.描述根生长的原因。

教学重点

1.识别植物根系的基本结构,说出各部分的主要功能。

2.探究根的生长部位,描述根生长的原因。

教学难点

1.描述根尖各部分的细胞结构特点及各部分的主要功能

2.探究根的生长部位实验。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课,观察教科书中的图5—3。

(2)课前培养:利用培养皿培养小麦(大麦)种子,使其长出数条幼根。上课前一天,将幼根朝上放置,盖上培养皿盖(培养皿内保持较适宜温度),使根毛大量长出。

(3)查询书籍、录像、网站,搜集一些有关绿色植物对水和无机盐的吸收、水土保持方面的资料。

2.教师准备

(1)根据课本,准备观察《根尖的结构》的材料用具。不同之处:一是准备小麦(大麦)种子萌发后的根尖,以备用肉眼或者放大镜观察。二是用压片法制作临时装片(一种用苏木精染色,可观察到具有环纹、螺纹等花纹的导管;一种用紫药水染色可观察到根尖各部分细胞的特点)。

(2)准备课本第6l页探究《根的生长部位》的实验的材料用具(如长出2cm幼根的红豆的幼苗)。

(3)查询书籍、网站、录像,搜集一些有关根对水和无机盐的吸收和水土保持方面的资料。

(4)制作有关伸长区细胞生长,根毛细胞形成的课件。

教学过程

一、导入新课

教师出示资料:

1.有人曾对一年生苹果树苗的根系做过细致的观察,发现其分支总数达50000条之多,而树干分支不过10条,也就是说根的分支能力是地上部分的数千倍。

2.一株黑麦平均每天长出1l 490万条根毛,每天伸长80km多,从萌发到抽穗,约有150亿条根毛。

引导学生通过阅读资料,产生疑问并自己提出问题,根的生长速度为什么这么快 根的结构是怎样的 为什么根毛这么多 等等,以此引发学生产生丰富的联想,提出问题,并作出最贴近问题答案的假设,训练学生掌握正确科学探究的方法,促使学生产生探究的兴趣。

二、探究过程

(一)根尖的结构

方案一:

1.用肉眼、放大镜观察根尖,直观感受根尖各部分的外观形态。 2.用显微镜观察根尖的临时装片,再观察根尖的永久装片,再对比《根尖模式》图,总结出根尖的基本结构。用显微镜观察根尖的结构时,要求学生从尖端向上依次观察,教师巡回指导,指出观察的方法和观察的角度等。组织学生讨论,通过问题讨论,总结出根尖的结构,随观察的次序提出问题:根冠、分生区、伸长区和成熟区的细胞的体积大小,排列和形态是怎样的 你还观察到哪些结构

方案二:

1.观察《根尖模式》图掌握根尖的基本结构。

2.练习找根尖部位,尝试用压片法制作根尖的临时玻片标本,用显微镜观察,并与永久玻片标本作对比,找出异同,并讨论为什么产生差异 思考《根尖模式》图与实际观察的物像的差异,讨论产生原因,教师巡视并参加讨论。

引导学生讨论:主根、侧根、不定根是不是都有根尖 根尖是坚韧还是柔嫩 根尖各部分外观是怎样的 在你观察中有没有找到课本内容没有提到的结构 想一想为什么

(二)根的生长

方案一:

学生4人一组进行实验。

1.用放大镜观察根尖(长出2cm的红豆根),说出伸长区的外形特点。

2.提出探究问题,根尖什么部位生长最快 观察前一天切去根尖的根是否生长 想一想为什么

取一株根长约2cm的红豆苗,给幼根的各部分做标记,测量长度,认真培养,待生长24h后再作对比。

教师巡回指导,随时提示根尖所作标记的部位、长度和距离,应注意的事项等。组织学生讨论:标记做几条合适 如果画不上标记,应怎样处理 做标记时应注意哪些方面 这个实验证实了什么 什么部位能迅速伸长而使根的长度不断增长 进而总结出根生长的主要原因。

方案二:

1.使显微镜观察根尖的分生区和伸长区,讨论这两部分细胞形态的差异,说出原因。

2.观看课件《伸长区细胞的伸长》,说出根生长最快的是什么部位

3.观看课件《根毛的形成》说出根毛在吸收水和无机盐中所起的作用,讨论根有什么特征 这样的特性对根的生长和吸收有什么意义

教师巡回指导,引导学生讨论,为什么移栽植物时一般要带土 根吸收水和无机盐的主要部位是什么部位 联系实际,举例说出根的经济价值。

三、课堂小结

引导学生回顾本节内容。理清思路:根尖的结构——根的生长。

作业

请学生课后查找资料,了解黄土高原的现状,谈一谈植物对黄土高原的保护作用,怎样才能重现黄土高原“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的美丽景色

课后反思

本案例力求激发学生的求知欲和好奇心,使学生对所探究的知识产生浓厚的兴趣,使学生自觉地成为学习的中心和主体,以达到新的《生物课程标准》的要求和培养学生探究意识的目的。

通过探究性实验,激发学生因渴望了解而产生探究的心理意识,引导学生主动进行探究性学习,培养学生的实验操作能力和对问题的分析处理能力,培养学生实事求是的科学探究态度,使学生在探究中感悟,促使他们成就感和自豪感的产生,并转化成为探究的动力。但七年级学生的年龄偏小,独立完成探究性实验较困难,本案例设计了一些直观探究性实验和课件,使学生较容易地达到从感性到理性的突破。例如用放大镜、显微镜观察根尖,观察《伸长区细胞的伸长》和《根毛的形成》这两个课件。又强化了进行科学探究的兴趣。

通过调查性作业,深化了学生对本节知识的掌握,培养了学生参与社会和为社会服务的观念和热爱祖国的良好素养,达到了学以致用的目的,也开拓了视野。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第三节 植物的生长需要水和无机盐

学习目标

1.说明植物细胞吸水和失水的原因。(重点、难点)

2.说出植物根尖吸水的主要部位及其原因。(重点、难点)

3.举例说明植物生长需要的主要无机盐及其作用。(难点)

课前准备

1.学习准备

(1)预习本课实验操作内容,提前一段时间做课本第65页的实验《含氮无机盐对植物的生长的影响》。

(2)课前3~4周,每组分别在甲、乙、丙、丁四个瓶内用小石子培育幼苗(各组采用不同的材料,如玉米、小麦、蚕豆等),供给甲瓶不缺肥料的营养液,乙瓶缺氮的营养液,丙瓶缺磷的营养液,丁瓶缺钾的营养液,让学生每天进行观察,做好记录,包括:测量幼苗的高度,记录幼苗的高度,记录幼苗的颜色、茎叶的生长情况等。

(3)查询书籍、网站、录像,搜集植物生长需要水和无机盐方面的资料。

2.教师准备

(1)根据课本准备实验《外界溶液浓度影响根细胞的吸水》的材料用具。

(2)准备进一步探究的实验:两个新鲜萝卜,中央挖两个同样大小的洞,分别加入盐水、清水。

(3)制作“根毛细胞从土壤溶液中吸水”的剪贴图。

(4)查询书籍、网站、录像,搜集一些植物的生长需要水和无机盐方面的知识。

教学过程(2课时)

一、导入新课

农谚“有收无收在于水,收多收少在于肥”,请同学们分析这句话的意义,得出水和无机盐(即盐)对植物生长的重要性,再提问吸收水和无机盐的器官是什么,导人新课,接着复习根的结构,引导学生回忆吸收水分和无机盐的主要部位及原因。

二、探究过程

(一)外界溶液浓度影响根细胞的吸水

学生4人一组。

1.把提前准备的幼苗放人盐水中,置于光下,观察其现象。(出现萎蔫现象)

2.将幼苗迅速放人自来水中,过一段时间后,观察其现象。(茎和叶重新伸展开来,幼苗恢复正常)

教师:巡回指导,组织讨论:①描述现象。②幼苗为什么会出现这样的现象 ③盐水和蒸馏水相比有什么区别 同时引导学生总结:外界溶液浓度大小直接影响根细胞的吸水和失水;由③得出溶液的含义,接着指出水中溶解的盐的多少,可以用浓度的高低来表示。④自来水是溶液吗 (教师指出清水中溶有极少的无机盐,所以是溶液。)

教师补充:在此实验中,清水和盐水存在于植物细胞的周围,所以称为“外界溶液”,盐水和清水哪一种浓度高 然后出示成熟的植物细胞结构图,引导学生从切西瓜流出西瓜汁的现象,回忆液泡及细胞液的知识。

提问:细胞液是溶液吗 为什么 请学生做出肯定的回答。

(二)根吸水、失水的原理

学生4人一组,取两个新鲜萝卜,中央挖两个同样大小的洞,分别注入清水和盐水,并使液面等高,过一段时间后,观察清水、盐水液面的变化,引导学生思考:①液面是否有变化 怎么变的 ②为什么会出现此现象 经小组讨论、教师点拨,用学生拔河的活动来说明在盐水中植物细胞失水的道理,用学生的人数多少表示溶液浓度的高低,让学生说出盐水和细胞液浓度的高低,用几个学生表示,让学生进行拔河比赛,绳子会向哪侧移动,学生很容易答出:向盐水方面移动。这时教师马上指出:绳子移动的方向就代表了水移动的方向,从而引导学生分析出水流动的方向,是从浓度低向浓度高,结果水分从细胞内流向细胞外,细胞就失水。使学生理解细胞失水的原因是:细胞浓度小于外界溶液浓度。

让学生自己概括出细胞吸水和失水的原理,拓展学生知识面。 联系实际使学生明白细胞吸水和失水现象在生活中很容易看到,也是可以用其原理来理解的。

讨论回答:①糖拌西红柿后,盘中有何现象,为什么 ②家中腌咸菜的缸内,过一段时间后,缸内的水面有何变化 ③为什么发蔫的青菜放在清水中会硬挺起来

(三)根毛吸水的道理

学生4人一组。

①出示“根毛细胞从土壤溶液中吸水”剪贴图;②根据剪贴图和课本54页第一段文字,总结出根毛吸水的道理。

教师补充:提出问题:①一般情况下,根毛吸水还是失水 ②吸水的条件是什么 ③水分如何进入液泡中

设疑:什么情况下根会失水 烧苗的原因如何补救 盐碱地为何长不好庄稼

(四)植物生长需要无机盐

植物的根不仅能吸收水,还能吸收溶解在水中的无机盐,农田里的庄稼和其他植物为什么需要无机盐 又需要哪些无机盐

学生4人一组。

1.观察课前培养的两株植物,对其生长趋势进行比较。

2。浇自来水和既浇水又浇含氮无机盐的植物长势不同,这说明了什么问题

教师:巡回指导,组织讨论,分析实验结果,得出结论:植物生长需

要无机盐。再引导学生思考植物吸收什么形式的无机盐 明确根吸收溶于水中的无机盐,并提出:植物除了需要含氮的无机盐,还需要含什么的无机盐 它们对植物的生长有何作用 如果缺少有何症状

(五)关于氮、磷、钾对植物生长的作用

学生4人一组。

1.每组出示课前准备好的幼苗,并出示实验记录;

2.根据实验记录以甲瓶为对照,比较甲、乙、丙、丁瓶内的幼苗的生长情况,有何异常

从而逆向推理出氮、磷、钾对植物生长的作用。再根据其作用引导学生考虑在种植哪些植物时需要多施含此种无机盐的肥料。

接着,教师介绍这种无机盐含量较多的肥料名称。

最后,教师将各组缺少某一种无机盐的幼苗掺混后,随机抽出几棵幼苗,让学生用刚学到的知识给幼苗诊断,鉴别幼苗的原因。

三、课堂小结

引导学生回顾本节课的主要内容,理清思路:细胞吸水、失水的原理——根毛吸水的道理——合理灌溉。

植物生长需要含氮、磷、钾的无机盐——合理施肥。

四.作业

请同学们课后查找资料,了解根毛吸水、失水的道理。谈一谈合理灌溉,合理施肥在农业中的作用。

课后反思

通过探究性实验,激发学生的学习兴趣,引导学生积极主动地获取生物科学知识,领悟科学研究方法,联系实际,用学生熟悉的生活现象来验证原理。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第四节 植物茎的输导功能

教学目标

1.说出枝芽的主要结构以及枝芽与茎的关系。

2.举例说出茎的基本结构及各部分的作用。(重点、难点)

3.说出导管和筛管的位置和功能。(重点、难点)

4.知道保护森林和爱护绿色植物的重要意义。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课课文内容。

(2)课前准备实验——茎的输导作用。(因为本地区已进入冬季,该实验需提前做好准备,即提前l一2d将冬青或其他木本植物枝条插入稀释的红墨水中)

(3)查询书籍、网站、录像、搜集一些关于茎的输导作用和年轮等方面的资料。

2.教师准备

(1)带有不同种类芽的枝条,锯成小段的三年生的无花果枝条,枝芽的结构和茎的结构挂图。

(2)准备实验用具,如放大镜等。

(3)查询书籍、网站、录像、搜集一些有关于茎的输导作用和年轮等方面的资料。

(4)制作枝芽各部分发育过程和形成层使茎加粗过程的课件。

教学过程(2课时)

一、导入新课

引导学生读第68页题图——参天大树,思考问题:植物要吸收的水和无机盐是通过什么器官到达枝叶的 (茎)这说明茎具有什么功能 (输导功能)从此引发学生的好奇心,激发学生探究的兴趣。

二、探究过程

(1)枝芽发育成茎

学生4人一组,自学第68页课文及图5—7枝芽的结构示意图。 教师巡回指导。组织讨论,通过问题提示,鼓励与同学合作共同归纳枝芽的基本结构。要提出的问题有,主干和侧枝都是由什么发育而来 芽分为3种,各是什么 枝芽由哪些部分组成,它们将来的发育情况怎样 分析枝芽生长点的细胞特点是什么 按照经验它应该是什么组织

引导学生观察枝叶展开过程的课件,利用动画形式表达芽的动态变化。

小组之间展开竞赛,每组提供枝芽的结构和枝条的图各一幅,请学生将枝芽的各部分结构与发育成枝条的部分用线相应的联起来,计入过程评分。

(二)茎的基本结构

学生四人一组,参照第69页图5-8茎的横切面结构示意图,观察三年生无花果枝条的小段。

教师巡回指导学生进行观察,引导学生讨论,共同得出结论。木本植物的茎从外到内由树皮、形成层、木质部和髓四部分组成。

教师引导学生观察显微镜下木本植物茎的结构示意图,回答问题。

1.树皮的外侧部分的功能是什么 内侧部分是什么 内有什么结构 属于什么组织

2.木质部使植物茎很坚硬,内有什么结构 属于什么组织

3.位于中央颜色较浅的是髓,其细胞比较大,有什么功能 属于什么组织

4.位于木质部和韧皮部之间的结构叫什么 有什么特点 是什么组织

引导学生观看课件——木本植物茎不断加粗的过程,回答。

5.形成层的细胞分裂,向内形成新的木质部,向外产生新的韧皮部,所以其作用是使茎怎样

6.草本植物茎不能像木本植物那样逐年加粗,我们可以推断,它没有什么结构

教师组织学生展示自己调查的资料,描述年轮形成的过程,发表意见,各小组互相补充。

小资料:请你算一算,据一位老护林员讲,一棵松树要生长30~40年,才能达到直径12cm,问每年约长多少 (0.3—0.4cm)。谈一谈自己受到的启发和感受,进一步明确保护森林、爱护绿色植物的重要意义。

(三)茎的输导作用

学生4人一组,参考以下提示,进行第70页实验功能——茎的输导

1.本实验目的是什么

2.本实验器材有哪些

3.实验中木本植物枝条如何处理

4.从茎的横切面上看到染成红色的是什么形状 是茎的哪一部分 其中有什么结构

5.从茎的纵切面上看到红色的是什么

6.叶脉变红色,说明了什么问题

7.该实验得到什么结论

教师巡回指导,提示观察部位,切割方向,组织讨论,鼓励与同学合作得出结论。

教师展示带有瘤状物的枝条,请有经验的学生介绍瘤状物形成的过程,分组讨论枝条形成瘤状物的原因,枝条产生瘤状物说明了什么 引导学生得出结论“韧皮部的筛管能输导有机物”。

小故事:明明的小表哥家有一片苹果园。秋天,他去苹果园玩的时候发现了一个很有趣的现象。(如右图)苹果树干的树皮上都被切了一刀,这是怎么回事 明明去问小表哥,小表哥说了一席话,明明听得直点头,说:“科学种田真重要啊!”问在上面的故事里,小表哥怎样解释的?

三、课堂小结

引导学生回顾本节课的主要内容,理清思路,枝芽的结构——茎的输导作用与爱护树木的感情。

四、作业

搜集有关植物茎具有支持、贮藏和生殖等功能的资料。

课后反思

本教案力求通过富有吸引力的教学过程,使学生成为教学的主体,以达到新的课程标准要求,主要突出了两点。

一是通过探究性实验激发学生的学习兴趣和好奇心,引导学生积极主动地获取生物学知识、领悟科学研究的方法。教学过程中,穿插实物、图片、小资料、小故事等等。学生在每个学习单元中,乐此不疲,积极主动地思考、动手,既锻炼了学生的逻辑思维能力,又增强了学生进行科学探究的愿望。

二是通过教学过程对学生进行有效的情感教育,使学生进一步增强了认识自然、爱护森林、保护环境和科学种田的意识,从而达到素质教育的目的。

苏教版七年级

第五章绿色植物的一生

第五节 植物的开花和结果

学习目标

1.识别花的基本结构,并说出花的各部分的主要功能(重点)

2.概述开花授粉的过程(难点)。

课前准备

1.学生准备

(1)预习本课内容。

(2)搜集有关花方面的知识。

2.教师准备

(1)准备本课观察花结构的实验用具及材料。

(2)准备有关录像带、月季花等。

(3)查阅书籍、网站,搜集有关花方面的资料。

教学过程(2课时)

一、导入新课

一提到花,人们就会想到它的五彩缤纷、绚丽多姿、香飘万里,这些形态各异的花却有着基本相同的结构,今天我们就来学习花的有关内容。

二、探究过程

放录像,展出能代表春夏秋冬四季的花(杏花、桃花、荷花、菊花、梅花)。提示学生注意观察各种花开放的过程。

教师提出问题:(1)杏花、桃花在哪个季节开放 (2)菊花在哪个季节开放 (3)谁能说出影响它们开放的因素是什么

学生稍作讨论后回答:杏花、桃花春天开花,菊花秋天开花。 教师对学生的回答给以肯定,随即提出,“不同的花为什么要在不同的季节开放,也就是说开花受什么条件影响 ”教师又提示学生:“春天与秋天相比,那一季节的白日较长 ”

小组的同学之间展开了讨论,并出现了争议。但最终达成了共识“春天的白日时间长,光照时间也长,植物的开花应与光照有关。” 教师微笑着点点头,随着投影白居易的诗“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,常恨春归无觅处,不知转入此中来。”

提出问题:山上的桃花开花迟的主要因素是什么

学生稍作停顿回答:温度。

教师问:“你怎么知道是温度,能不能举例说明 ”

学生答:“我去年五一爬泰山,爬到山顶时很冷,我还租了一件棉大衣穿。所以我认为山上温度低,桃花就开花迟。”(师生鼓掌)

师生共同归纳、总结:绿色开花植物都有开花的习性,花的开放受光照、温度等外界条件的影响。

放录像:一朵桃花展开的过程(设置情境),然后让学生阅读课文,提问题:(1)开花的概念;(2)花的各部分的结构名称。

分组观察月季花。6人一组。教师巡视每组的观察情况,对花的实际结构提问,看学生掌握花的基本结构情况。

1.说出月季花与录像上观察到的桃花在结构上有哪些不同

2.观察比较不同阶段的花:含苞待放的、正在开放的、受粉后的花。

教师解释授粉:花开以后,花药中的花粉散落出来,落到雌蕊柱头上的过程。(板书:用简笔画来展示这一过程,若通过课件来展示这一过程效果则更好)

3.完成下列表格。

花的结构名称功能 花柄 花托 花萼 花瓣 雄蕊 雌蕊

回答问题,

讨论花的主要部分是什么,为什么说雄蕊和雌蕊是花的主要部分 (与果实和种子的形成有关)

雌蕊包括几部分 雄蕊包括几部分

三、活动

通过活动巩固本课的内容,找6位同学上台表演,分别扮演不同的角色,各自说出自己代表的结构名称和功能,并说出各自将发育成什么。(这样做激发学生的兴趣,课堂气氛很活跃)

四、总结

教师板书,学生回顾,形成知识结构。

五、作业

1.你采用什么办法能让菊花在国庆节开放

2.让学生到附近的蔬菜大棚里亲自观察一下各种蔬菜的花,加

深他们对花的认识(要求:看各种花处于开花过程中的哪个阶段,找

出正在授粉的花)。

课后反思

1.有的同学认为不应该折花,因为它们也是有生命的,这一点值得对他们称赞,因为他们懂得了关爱生命。

2.通过对花的学习,同学们加深了对十六岁花季这句话的理解,获得了一些人生的真谛,对正处于花季中的同学们具有现实意义。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网