(人教版)高一语文必修2《游褒禅山记》课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | (人教版)高一语文必修2《游褒禅山记》课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-20 23:00:53 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

游褒禅山记

王安石

作者简介

王安石(1021-1086),字介甫, 号半山。抚州临川(今江西抚州)人, 北宋著名文学家、思想家、政治家。 他提倡古文运动,主张文章应该“有 补于世”、“以适用为本”,散文风 格简洁峻切、雄健峭拔,列为“唐宋 八大家”之一。他的诗词也颇有成就, 留下了很多脍炙人口的篇章。王安石 主张改革政治,强调“权时之变”, 反对因循守旧,被列宁称为“中国十 一世纪的改革家”,自熙宁二年 (1069年)开始,在神宗的支持下, 主持声势浩大的“王安石变法”。

作者简介

元 日 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符。

文体简介

游记是古代散文的一种类型,通过记事、记物、 写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托 物言志。

范仲淹《岳阳楼记》、欧阳修《醉翁亭记》、柳 宗元《小石潭记》;王羲之《兰亭集序》、苏轼《赤 壁赋》等。

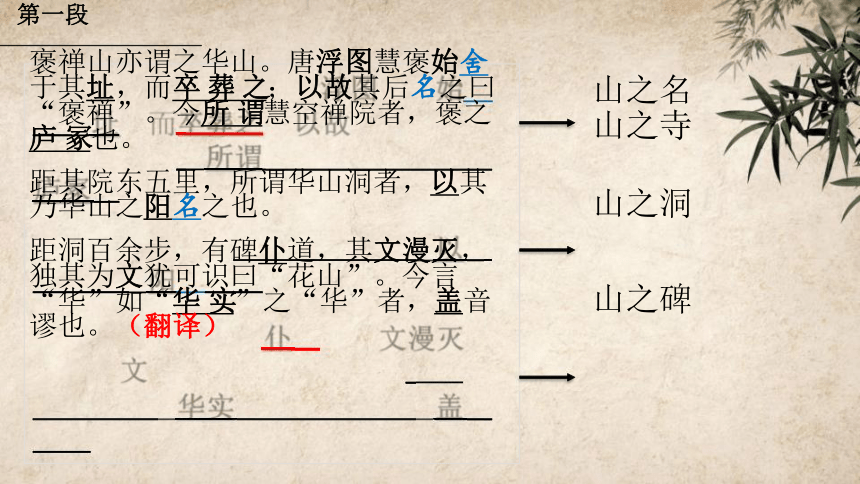

第一段

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍 于其址,而卒 葬 之;以故其后名之曰 “褒禅”。今所 谓慧空禅院者,褒之 庐 冢也。

距其院东五里,所谓华山洞者,以其 乃华山之阳名之也。

距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭, 独其为文犹可识曰“花山”。今言 “华”如“华 实”之“华”者,盖音 谬也。(翻译)

山之名

山之寺

山之洞

山之碑

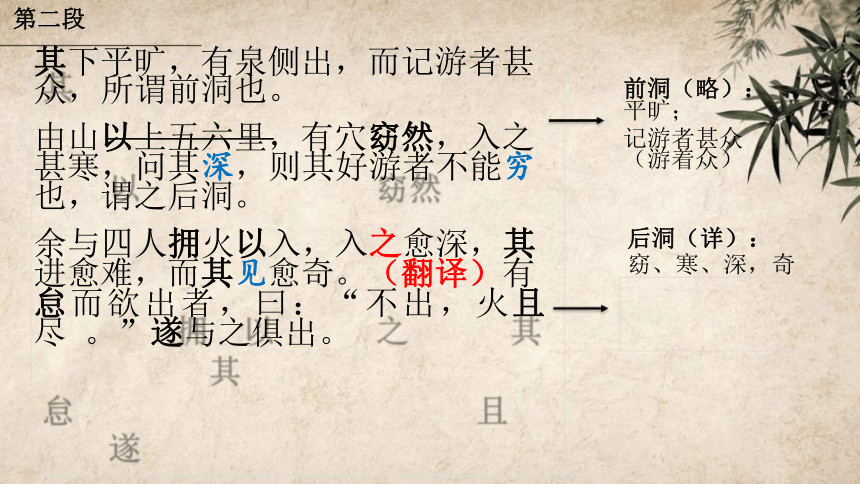

第二段

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚 众,所谓前洞也。

由山以上五六里,有穴窈然,入之 甚寒,问其深,则其好游者不能穷 也,谓之后洞。

余与四人拥火以入,入之愈深,其 进愈难,而其见愈奇。(翻译)有 怠而欲出者,曰:“不出,火且尽 。”遂与之俱出。

前洞(略): 平旷;

记游者甚众 (游着众)

后洞(详): 窈、寒、深,奇

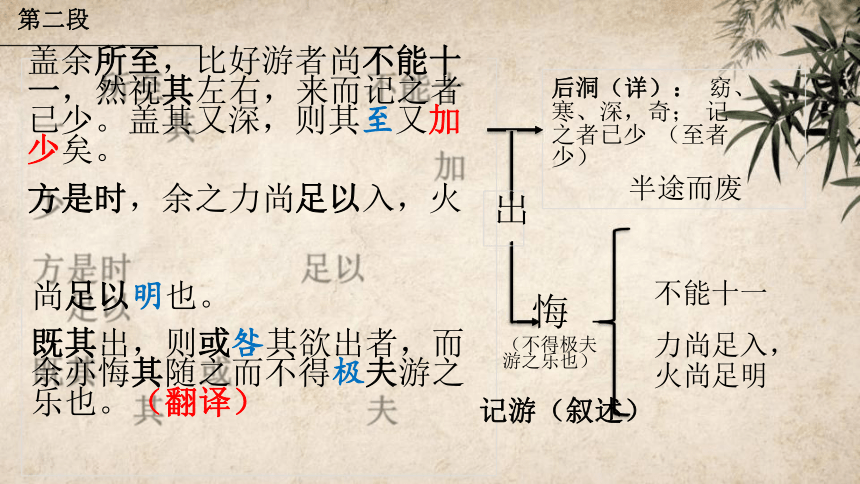

第二段

盖余所至,比好游者尚不能十 一,然视其左右,来而记之者 已少。盖其又深,则其至又加 少矣。

方是时,余之力尚足以入,火

出

后洞(详): 窈、寒、深,奇; 记之者已少 (至者少)

半途而废

尚足以明也。

既其出,则或咎其欲出者,而 余亦悔其随之而不得极夫游之 乐也。(翻译)

悔

(不得极夫 游之乐也)

记游(叙述)

不能十一

力尚足入, 火尚足明

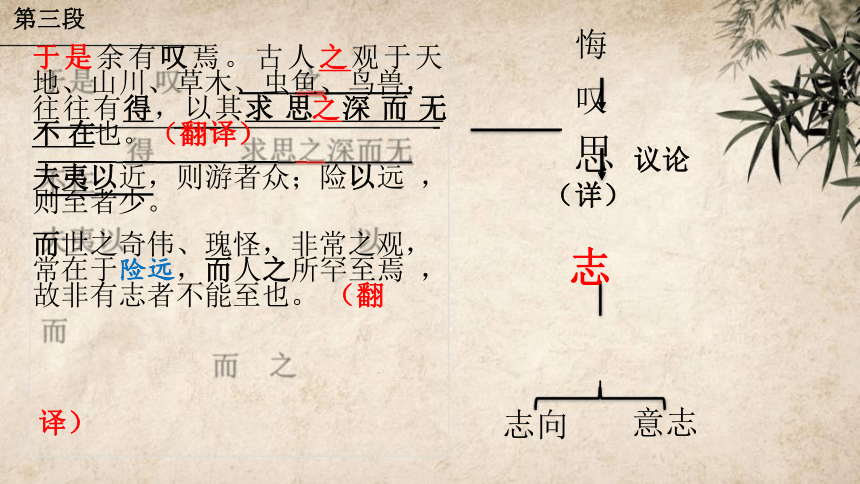

第三段

于是余有叹焉。古人之观于天 地、山川、草木、虫鱼、鸟兽, 往往有得,以其求 思之深 而 无 不 在也。(翻译)

夫夷以近,则游者众;险以远 ,则至者少。

而世之奇伟、瑰怪,非常之观, 常在于险远,而人之所罕至焉 ,故非有志者不能至也。 (翻

悔

叹

思 议论(详)

志

译)

志向

意志

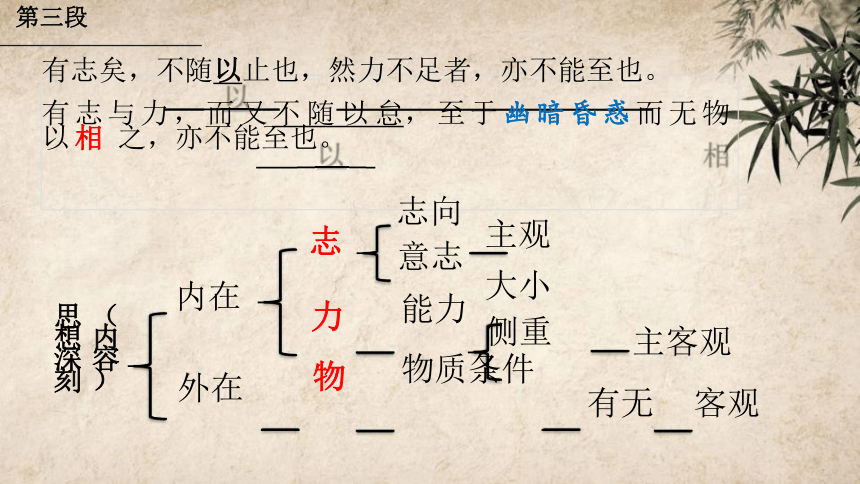

第三段

有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。

有 志 与 力 , 而 又 不 随 以 怠 , 至 于 幽 暗 昏 惑 而 无 物 以 相 之,亦不能至也。

思

想

深

刻

(

内

容

)

内在

外在

志

力

物

志向

主观

意志

大小

能力

侧重

物质条件

主客观

有无 客观

第三段

然 力 足 以 至 焉 ( 而 不 至 ) , 于 人 为 可 讥 , 而在己为有悔;

尽 吾 志 也 而 不 能 至 者 , 可 以 无 悔 矣 , 其 孰 能 讥 之 乎 ? 此 余 之 所 得也。

反面

论证

正面

论证

尽吾志也

而不能至

者,可以

无悔矣

第三段

1.承上启下(始)

游

悔

叹

思

逻

辑

严

密

(

结

构

)

2.摆事实,讲道理

3.论证(三个条件)

夫夷以近,则游者众;险以 远,则至者少。而世之奇伟 、瑰怪,非常之观,常在于 险远,而人之所罕至焉。

非有志者不能至也; 力不足者不能至也; 无物相之不能至也。

4.进一步论证(正反两面) 5. 结句收尾(终)

正:然力足以至焉(而不至); 反:尽吾志也而不能至者。

此余之所得也

(

明

第三段

记叙

前洞

后洞

平旷;记游者甚众(游着众)

窈、寒、深,奇;记之者已少(至者少)

技

巧 呼

高 应

)

议论

记叙

议论

记叙

议论

夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非 常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。

有志 矣, 不随 以 止也 ,然 力不 足 者 ,亦不 能至 也 。有 志与 力 , 而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物 以相之,亦不能至也 。

既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 然 力 足 以 至 焉 , 于 人 为 可 讥 , 而 在 己 为 有 悔 ; 尽 吾 志 也 而 不 能 至

者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

尽吾“志”也

登飞来峰 飞来山上千寻塔, 闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼, 自缘身在最高层。

尽吾“志”也

1.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

《论语·子罕》

2.故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体 肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

《孟子·告子下》

3.古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

苏轼《晁错论》

4.有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

5.志存高远心难惑,腹有诗书气自华。

第四段

余 于 仆 碑 , 又 以 悲 夫 古 书 之 不 存 , 后 世 之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!

此所 以学 者不可以不深思而慎取之也。

其文漫灭;音谬

悲 思

议论(略)

特指:碑文;命名

古文之不存;谬其传,莫能名 泛指:古文;治学

学者不可

以不深思

而慎取之

第一段

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其 址,而 卒 葬 之;以故其后名 之曰“褒禅”。今所 谓慧空 禅院者,褒之庐 冢也。

距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳 名 之也。

距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭 ,独其为文犹 可识曰“花山”。今言 “华”如“华 实”之“ 华”者,盖音谬也。

山之名

山之寺

山之洞

山之碑

1.没有用,没必要——文风简洁峻切;

2.做铺垫,埋伏笔:

(1)写“名”和“寺”——本名引出仆碑,别名考证由来并补充证明; (2)写“洞”——华阳洞,为记游做铺垫,而记游又为议论做铺垫; (3)写“碑”——从仆碑看出本名,并指出谬误,为后文议论埋伏笔; 3.一开头便议论说理,营造理性思考的氛围。

第五段

四 人 者 : 庐 陵 萧 君 圭 君 玉 , 长 乐 王 回 深 父 , 余 弟 安 国 平 父 、 安 上 纯 父 。 至 和 元 年 七 月 某 日 , 临 川 王某记。

补叙记录人物、时间、作者, 形成完整的游记结构。

理清思路

结构关键句 “于是余有叹焉”

一(1、2):记叙——游山经过; 二(3、4):议论——游山心得; 三(5):记叙的结尾,补叙同游者。

内容中心句

1.尽吾志也而不能至者,可以无悔矣; 2.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

课堂小结

本文把游 山和处事、治学两个不同的事 物联系起来。借游山的体验。说明了处 事 、 治 学都要“尽 吾 志”和“深思而慎取” 的道理。

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明 了无论是处事还是治学,都必须具有远 大 不凡的志向、百折不挠的意志和“ 深 思 而 慎取”的态度,以及只有这样才能取得成 功的道理。

课后作业

1.背诵课文第三自然段。

2.谈谈你的“志”(志向或意志)或者 你所熟知的励志故事?写下一段 300字左 右的文字,要求运用到本课所涉及的名句。

游褒禅山记

王安石

作者简介

王安石(1021-1086),字介甫, 号半山。抚州临川(今江西抚州)人, 北宋著名文学家、思想家、政治家。 他提倡古文运动,主张文章应该“有 补于世”、“以适用为本”,散文风 格简洁峻切、雄健峭拔,列为“唐宋 八大家”之一。他的诗词也颇有成就, 留下了很多脍炙人口的篇章。王安石 主张改革政治,强调“权时之变”, 反对因循守旧,被列宁称为“中国十 一世纪的改革家”,自熙宁二年 (1069年)开始,在神宗的支持下, 主持声势浩大的“王安石变法”。

作者简介

元 日 爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符。

文体简介

游记是古代散文的一种类型,通过记事、记物、 写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托 物言志。

范仲淹《岳阳楼记》、欧阳修《醉翁亭记》、柳 宗元《小石潭记》;王羲之《兰亭集序》、苏轼《赤 壁赋》等。

第一段

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍 于其址,而卒 葬 之;以故其后名之曰 “褒禅”。今所 谓慧空禅院者,褒之 庐 冢也。

距其院东五里,所谓华山洞者,以其 乃华山之阳名之也。

距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭, 独其为文犹可识曰“花山”。今言 “华”如“华 实”之“华”者,盖音 谬也。(翻译)

山之名

山之寺

山之洞

山之碑

第二段

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚 众,所谓前洞也。

由山以上五六里,有穴窈然,入之 甚寒,问其深,则其好游者不能穷 也,谓之后洞。

余与四人拥火以入,入之愈深,其 进愈难,而其见愈奇。(翻译)有 怠而欲出者,曰:“不出,火且尽 。”遂与之俱出。

前洞(略): 平旷;

记游者甚众 (游着众)

后洞(详): 窈、寒、深,奇

第二段

盖余所至,比好游者尚不能十 一,然视其左右,来而记之者 已少。盖其又深,则其至又加 少矣。

方是时,余之力尚足以入,火

出

后洞(详): 窈、寒、深,奇; 记之者已少 (至者少)

半途而废

尚足以明也。

既其出,则或咎其欲出者,而 余亦悔其随之而不得极夫游之 乐也。(翻译)

悔

(不得极夫 游之乐也)

记游(叙述)

不能十一

力尚足入, 火尚足明

第三段

于是余有叹焉。古人之观于天 地、山川、草木、虫鱼、鸟兽, 往往有得,以其求 思之深 而 无 不 在也。(翻译)

夫夷以近,则游者众;险以远 ,则至者少。

而世之奇伟、瑰怪,非常之观, 常在于险远,而人之所罕至焉 ,故非有志者不能至也。 (翻

悔

叹

思 议论(详)

志

译)

志向

意志

第三段

有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。

有 志 与 力 , 而 又 不 随 以 怠 , 至 于 幽 暗 昏 惑 而 无 物 以 相 之,亦不能至也。

思

想

深

刻

(

内

容

)

内在

外在

志

力

物

志向

主观

意志

大小

能力

侧重

物质条件

主客观

有无 客观

第三段

然 力 足 以 至 焉 ( 而 不 至 ) , 于 人 为 可 讥 , 而在己为有悔;

尽 吾 志 也 而 不 能 至 者 , 可 以 无 悔 矣 , 其 孰 能 讥 之 乎 ? 此 余 之 所 得也。

反面

论证

正面

论证

尽吾志也

而不能至

者,可以

无悔矣

第三段

1.承上启下(始)

游

悔

叹

思

逻

辑

严

密

(

结

构

)

2.摆事实,讲道理

3.论证(三个条件)

夫夷以近,则游者众;险以 远,则至者少。而世之奇伟 、瑰怪,非常之观,常在于 险远,而人之所罕至焉。

非有志者不能至也; 力不足者不能至也; 无物相之不能至也。

4.进一步论证(正反两面) 5. 结句收尾(终)

正:然力足以至焉(而不至); 反:尽吾志也而不能至者。

此余之所得也

(

明

第三段

记叙

前洞

后洞

平旷;记游者甚众(游着众)

窈、寒、深,奇;记之者已少(至者少)

技

巧 呼

高 应

)

议论

记叙

议论

记叙

议论

夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非 常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。

有志 矣, 不随 以 止也 ,然 力不 足 者 ,亦不 能至 也 。有 志与 力 , 而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物 以相之,亦不能至也 。

既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 然 力 足 以 至 焉 , 于 人 为 可 讥 , 而 在 己 为 有 悔 ; 尽 吾 志 也 而 不 能 至

者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

尽吾“志”也

登飞来峰 飞来山上千寻塔, 闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼, 自缘身在最高层。

尽吾“志”也

1.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

《论语·子罕》

2.故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体 肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

《孟子·告子下》

3.古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

苏轼《晁错论》

4.有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

5.志存高远心难惑,腹有诗书气自华。

第四段

余 于 仆 碑 , 又 以 悲 夫 古 书 之 不 存 , 后 世 之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!

此所 以学 者不可以不深思而慎取之也。

其文漫灭;音谬

悲 思

议论(略)

特指:碑文;命名

古文之不存;谬其传,莫能名 泛指:古文;治学

学者不可

以不深思

而慎取之

第一段

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其 址,而 卒 葬 之;以故其后名 之曰“褒禅”。今所 谓慧空 禅院者,褒之庐 冢也。

距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳 名 之也。

距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭 ,独其为文犹 可识曰“花山”。今言 “华”如“华 实”之“ 华”者,盖音谬也。

山之名

山之寺

山之洞

山之碑

1.没有用,没必要——文风简洁峻切;

2.做铺垫,埋伏笔:

(1)写“名”和“寺”——本名引出仆碑,别名考证由来并补充证明; (2)写“洞”——华阳洞,为记游做铺垫,而记游又为议论做铺垫; (3)写“碑”——从仆碑看出本名,并指出谬误,为后文议论埋伏笔; 3.一开头便议论说理,营造理性思考的氛围。

第五段

四 人 者 : 庐 陵 萧 君 圭 君 玉 , 长 乐 王 回 深 父 , 余 弟 安 国 平 父 、 安 上 纯 父 。 至 和 元 年 七 月 某 日 , 临 川 王某记。

补叙记录人物、时间、作者, 形成完整的游记结构。

理清思路

结构关键句 “于是余有叹焉”

一(1、2):记叙——游山经过; 二(3、4):议论——游山心得; 三(5):记叙的结尾,补叙同游者。

内容中心句

1.尽吾志也而不能至者,可以无悔矣; 2.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

课堂小结

本文把游 山和处事、治学两个不同的事 物联系起来。借游山的体验。说明了处 事 、 治 学都要“尽 吾 志”和“深思而慎取” 的道理。

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明 了无论是处事还是治学,都必须具有远 大 不凡的志向、百折不挠的意志和“ 深 思 而 慎取”的态度,以及只有这样才能取得成 功的道理。

课后作业

1.背诵课文第三自然段。

2.谈谈你的“志”(志向或意志)或者 你所熟知的励志故事?写下一段 300字左 右的文字,要求运用到本课所涉及的名句。