人教部编版七年级历史下册 第1课隋朝的统一与灭亡课件 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册 第1课隋朝的统一与灭亡课件 (共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-01-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

隋

陈

北 周

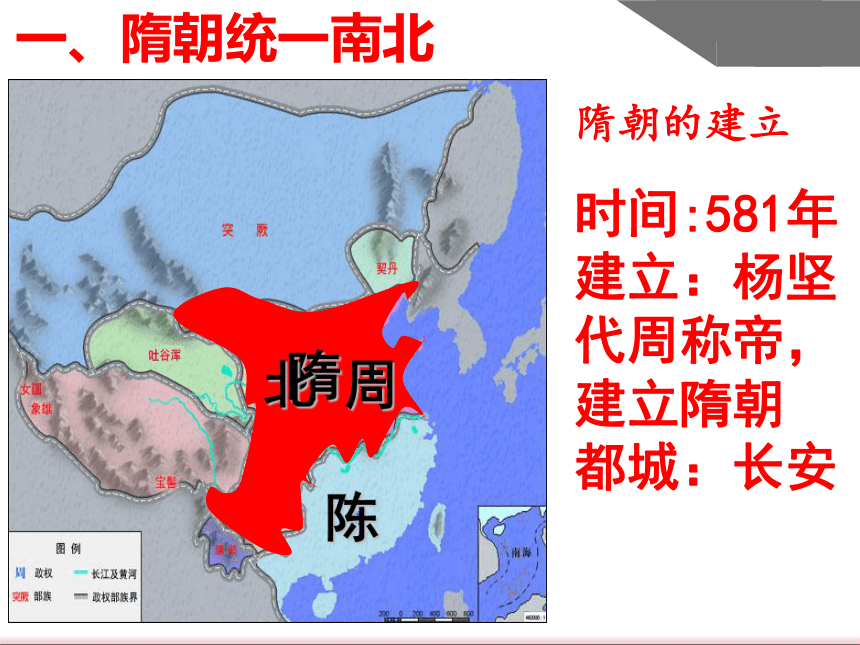

时间:581年

建立:杨坚代周称帝,建立隋朝

都城:长安

隋朝的建立

一、隋朝统一南北

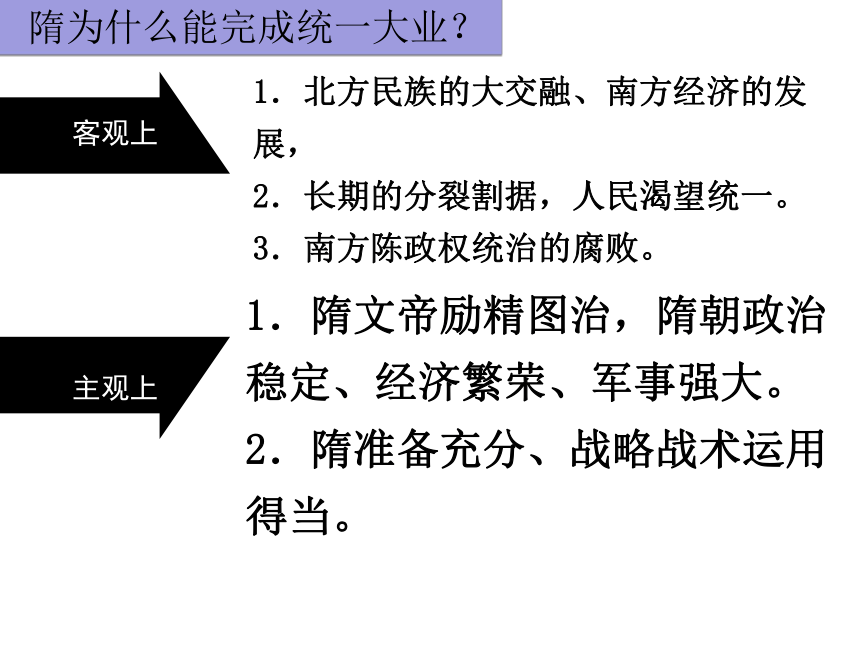

客观上

1.北方民族的大交融、南方经济的发展,

2.长期的分裂割据,人民渴望统一。

3.南方陈政权统治的腐败。

主观上

1.隋文帝励精图治,隋朝政治稳定、经济繁荣、军事强大。

2.隋准备充分、战略战术运用得当。

隋为什么能完成统一大业?

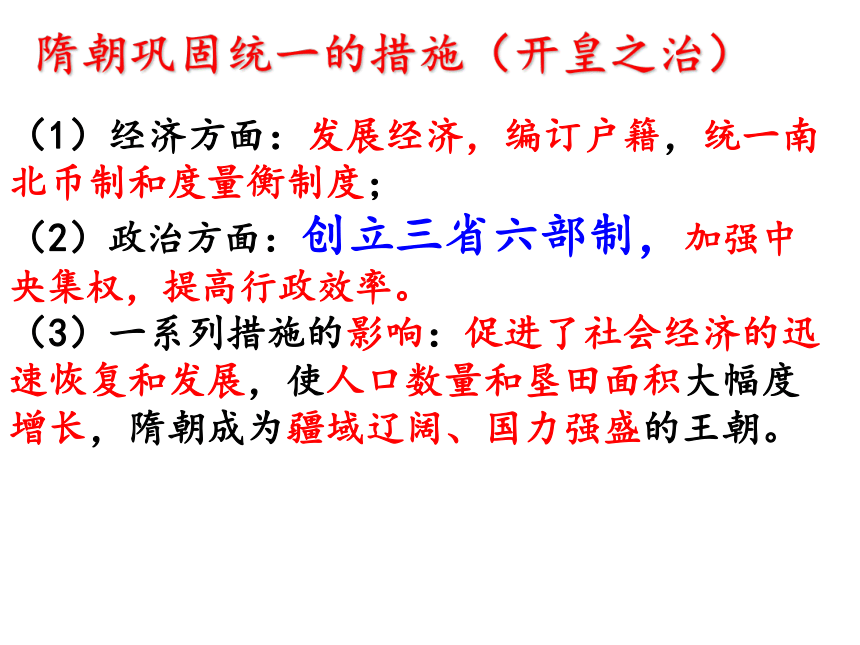

隋朝巩固统一的措施(开皇之治)

(1)经济方面:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;

(2)政治方面:创立三省六部制,加强中央集权,提高行政效率。

(3)一系列措施的影响:促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

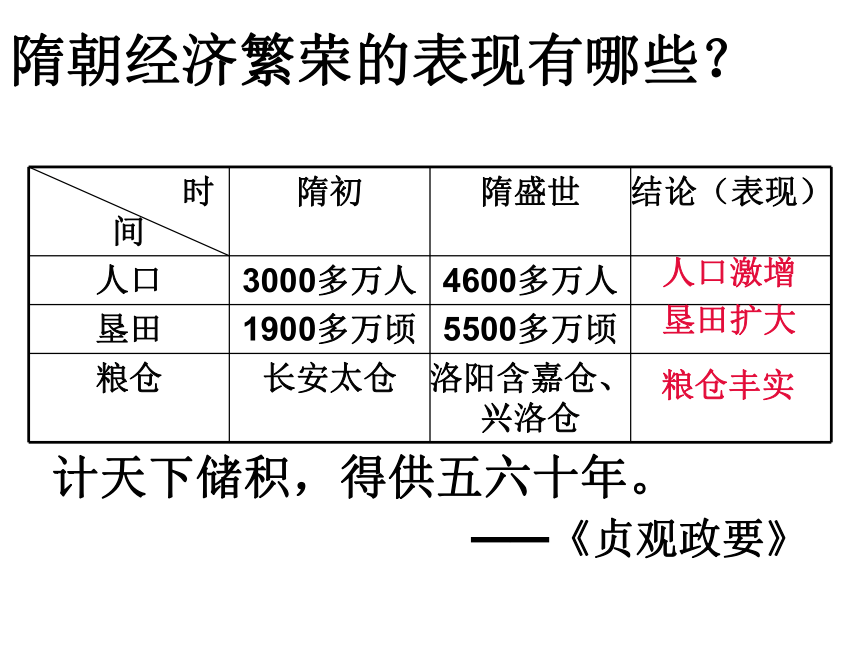

隋朝经济繁荣的表现有哪些?

计天下储积,得供五六十年。 ——《贞观政要》

人口激增

垦田扩大

粮仓丰实

时间 隋初 隋盛世 结论(表现)

人口 3000多万人 4600多万人

垦田 1900多万顷 5500多万顷

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、 兴洛仓

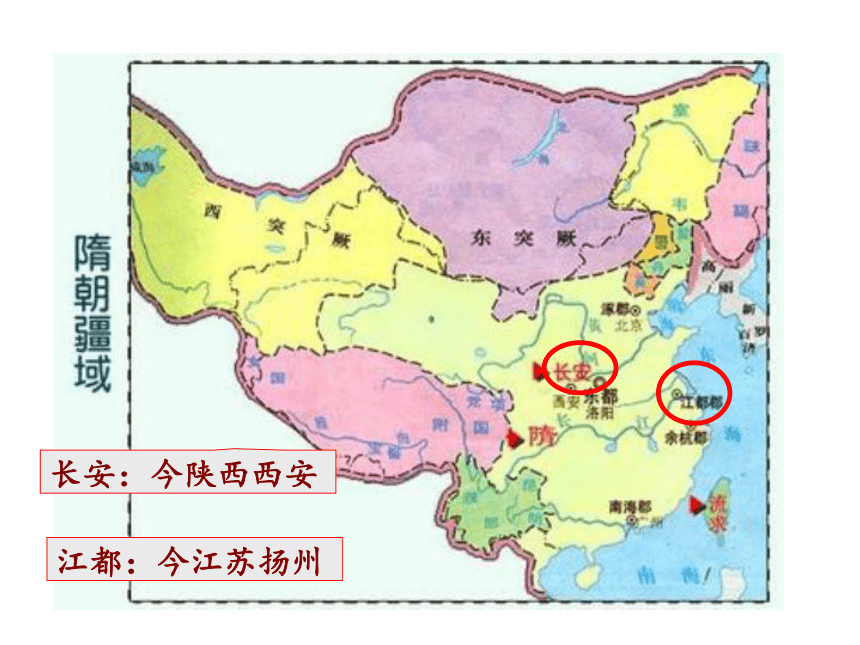

长安:今陕西西安

江都:今江苏扬州

民谣:

运河水,荡悠悠,

隋炀皇帝下扬州。

一心只把琼花看,

万里江山一旦丢。

隋炀帝乘龙舟游江都

二、开通大运河

1、目的

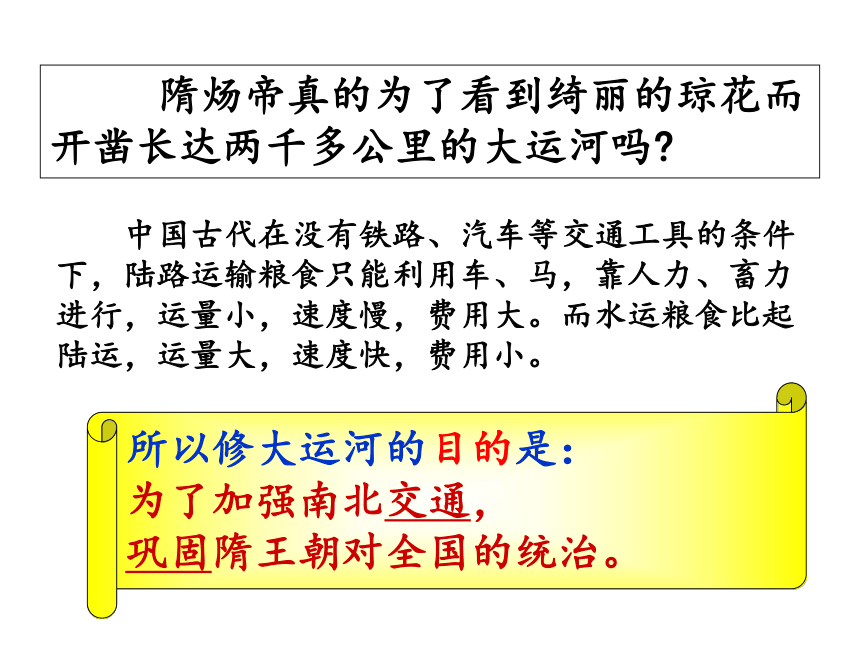

隋炀帝真的为了看到绮丽的琼花而开凿长达两千多公里的大运河吗?

中国古代在没有铁路、汽车等交通工具的条件下,陆路运输粮食只能利用车、马,靠人力、畜力进行,运量小,速度慢,费用大。而水运粮食比起陆运,运量大,速度快,费用小。

所以修大运河的目的是:

为了加强南北交通,

巩固隋王朝对全国的统治。

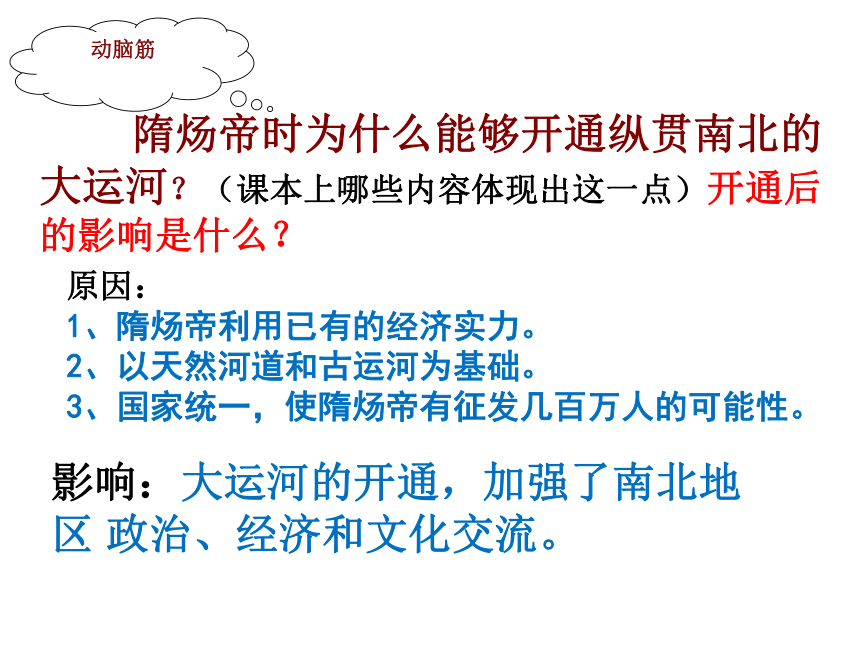

隋炀帝时为什么能够开通纵贯南北的大运河?(课本上哪些内容体现出这一点)开通后的影响是什么?

原因:

1、隋炀帝利用已有的经济实力。

2、以天然河道和古运河为基础。

3、国家统一,使隋炀帝有征发几百万人的可能性。

动脑筋

影响:大运河的开通,加强了南北地区 政治、经济和文化交流。

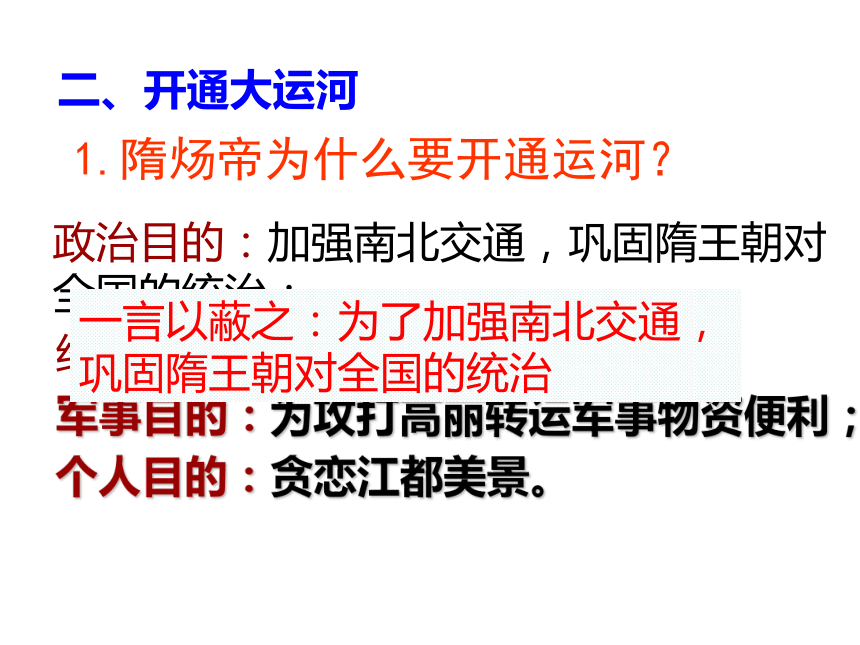

二、开通大运河

1.隋炀帝为什么要开通运河?

政治目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治;

经济目的:搜刮江南财富;

军事目的:为攻打高丽转运军事物资便利;

个人目的:贪恋江都美景。

一言以蔽之:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

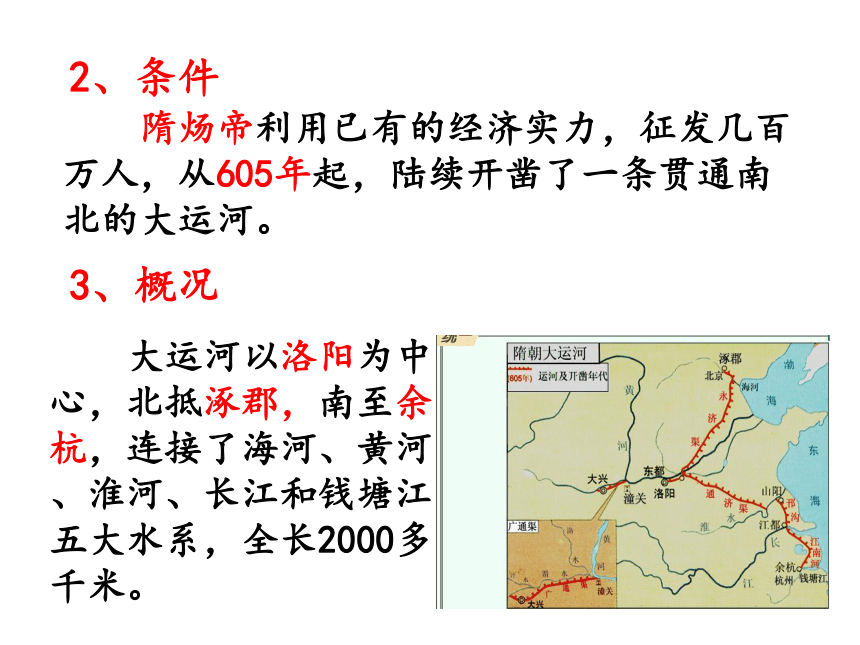

2、条件

隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。

3、概况

大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2000多千米。

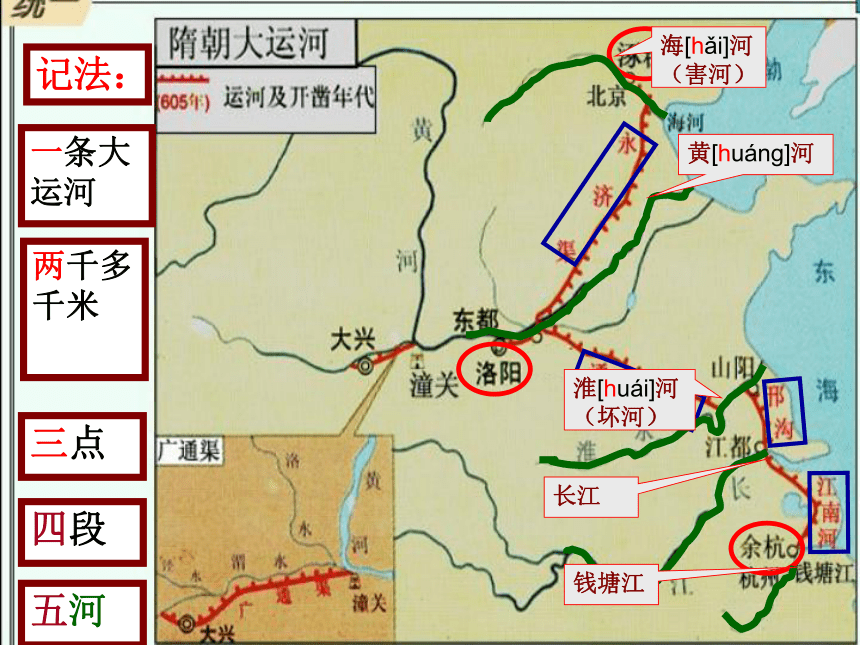

记法:

五河

一条大运河

两千多千米

四段

三点

海[hǎi]河

(害河)

黄[huáng]河

淮[huái]河

(坏河)

长江

钱塘江

隋朝的大运河(隋炀帝 605年开始)

三地:三个中心

( )

( )今( )

( )今( )

四段:分为四 段

( ) 渠

( )渠

( )

( )河

五河:贯穿五大水系

海河

黄河

淮水

长江

钱塘江

长安

洛阳

涿郡 北京

余杭 杭州

永济

通济

邗沟

江南

目的:为了加强南北交通,巩固统治

一条大运河

两千多公里

这句话的意思是,国家水上运粮食全靠大运河。

在古代,船是主要的交通工具,水运粮食比起陆运,装载量的大,速度快。

想一想?

古人评论大运河说: “天下转漕,仰此一渠。”这句话是什么意思吗?水运粮食在古代为什么这么重要?

地位:古代世界上最长的运河

意义:大运河的开通,加强了

南北地区政治、经济和文化交流。

材料一:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休:《汴河古》

材料三:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡增《汴水》

材料二:汴水通淮利最多,生人为害亦相知。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

——李敬方《汴河直进船》

你认为开凿大运河是好事还是坏事?

辩证看待,有利有弊

反对派,认为有弊无利,隋亡皆由于此

拥护派,认为利大于弊

隋炀帝开通大运河是好事还是坏事?你怎样看?

总的来说是好事,但只用一个“好”字或一个“坏”字来评论大运河的作用太简单化了。 ??? 积极影响:大运河开通后成为南北交通大动脉,大大促进了我国南北地区政治、经济和文化交流,也有利于国家统一

消极影响:但当时为开凿大运河,的确是在短时间内过度役使了民力,给劳动人民带来沉重的徭役负担。

皮日休《汴河怀古》

尽道随亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

胡曾《汴水》

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

银帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

有人说大运河“功在千秋,罪在当时”,你觉得这种说法有道理吗?

从地图上看,中国江河大都东西走向,造成南北交通不便,大运河的开通沟通南北,加强了南北的政治、经济和文化交流,为祖国的长远发展立下汗马功劳。古人语“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”“天下转漕,仰此一渠。”所以说大运河“功在千秋”。

不过,隋朝为开大运河动用了几百多万人,占当时全国人口的将近十分之一,男丁不够,妇女也被征调去。百姓对此不满,隋炀帝便用高压手段镇压,规定凡是反抗者,不管罪行轻重,一律处斩,且无需上报。古人语:“千里长河一日开,亡隋波浪九天来。”所以说大运河“罪在当时”。

(评价历史事件、历史人物必须“一分为二、全面客观”。)

2014年6月22日,联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议,“中国大运河”被批准列入《世界遗产名录》,成为我国第32处世界文化遗产和第46处世界遗产。

二、开通大运河

一条:贯穿南北的大动脉

二长: ( )多公里

三地:

四段:

五河:

1、目的:

2、在位皇帝、开凿时间:

3、概况:

4、地位:

5、作用:

加强南北交通,巩固隋王朝对全国统治

隋炀帝,605年

2000

以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

古代世界上最长的运河

加强了南北地区政治、经济和文化交流。

科举制

科举制是我国古代通过考试选拔官吏的一种制度。

科—考试科目

举—是选拔人才

同学们知不知道在科举制诞生以前,国家通过什么制度来用人呢?

三、开创科举取士制度

1、隋唐之前的选官制度

魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

弊端:不利于人才的选拨和任用,影响了国家的发展和进步。

2、隋文帝开创科举取士制度

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

只 注 重 门 第

凭才学做官

上品无寒门,下品无士族。

3、科举制的正式诞生

三、开创科举取士制度

隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制度的正式确立。

进士科考试主要是三场,其后各代基本沿用下来。

第一场是贴经,用现代的话说就是填空。主考官从诸子经书中选取一行,然后把其中的三个字贴盖住,让考生读出被贴的字是哪几个,其用意不过是考考生的背功,测 试一下考生对经书的熟练程度。

第二场考诗赋,每个考生作诗一首、赋一首,这一场极为重要。(唐诗)

第三 场考试策,就时务出个题目,让考生回答自己的见解。目的是想看看考生对治国方略的独到见解,以为国家选择治国平天下的英才。这三场考试都实行淘汰制,每场 皆定去留。只要一场考不好,状元梦随之破灭。

4.科举制创立的影响。

①科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。②科举制成为历朝选 拔官吏的主要制度,一直维持了 1 300多年。

在世界文明史上占重要地位。

英国大百科全书中说:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。

伟大的民主革命家孙中山说过:现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的

表明中国古代科举制度是世界上最早的考试制度,明确指出中国古代考试选官制度与英国科举考试制度及现代各国考试制度之间的渊源关系。这说明,中国古代考试选官制度对世界文明发展产生过一定影响。

*

科举原来目的是为政府从民间提拔人材。相对于世袭、举荐等选材制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。

最初东亚日本、韩国、越南均有效法中国举行科举,越南科举的废除还要在中国之后。十六至十七世纪,欧洲传教士在中国看见科举取士制度,在他们的游记中把它介绍到欧洲。

英国在十九世纪中至末期建立的公务员叙用方法,规定政府文官通过定期的公开考试招取,渐渐形成后来为欧美各国彷效的文官制度。英国文官制所取的考试原则与方式与中国科举十分相似,很大程度是吸纳了科举的优点。

故此有人称科举是中国文明的第五大发明.今天的考试制度在一定程度上仍是科举制度的延续。

5.科举制有进步作用但也隐含弊端。

科举制丝使大批知识分子醉心于功名,不愿从事冷静的学术研究和深入的思考,不愿从事对国计民生有实用价值的科学技术研究,一旦科考成功、金榜提名,就逐渐沦为封建统治者附庸。

四、隋朝的灭亡

主要原因:

隋炀帝的暴政

福手福足:隋朝末年,人民为避免徭役和兵役,被迫采取断手断足,史称“福手福足”

罄竹难书:李密在现在的河南省东部,拥有极大的力量,而且发表了一篇著名的檄文声讨隋炀帝,其中的名句有“罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。” 这句话的意思是,用完南山的竹子做简策,也写不完炀帝的罪状。罄是用尽的意思。用东海的滔滔大水,也洗不完炀帝的罪恶。以后我们形容罪状之多,写都写不完,称之为“罄竹难书”,这就是此句成语的由来。

词语史实

1、隋炀帝的残暴统治

四、隋朝的灭亡

隋文帝厉行节俭,曾教训太子说:自古帝王没有好奢侈而能长久的。然而,隋朝的第二个皇帝隋炀帝,好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度。他在位期间,营建了一系列重大工程,屡次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

1、隋炀帝的残暴统治

四、隋朝的灭亡

隋炀帝每年都要征发大批的劳动力,动辄数百万,驱使他们营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道。为了加强对各地的统治,他还多次巡游,乘坐高大、华丽的龙舟,随行的船只浩浩荡荡,沿途护卫的兵士和拉纤的民工多达数十万,耗费大量人力和财力。隋炀帝还三次征辽东,迫使大量农民服兵役、当民夫,使人民无法正常从事生产劳动。

隋朝的灭亡

隋末瓦岗寨起义英雄程咬金

隋末瓦岗寨起义英雄秦琼

2、隋朝的灭亡

四、隋朝的灭亡

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。起义首先爆发在人民受害最深的山东地区,随即蔓延到全国,在各地形成了许多反隋的队伍。在起义军的打击下,隋朝的统治面临瓦解。618年,隋炀帝在江都被部下杀死,盛极一时的隋朝随之灭亡。

隋朝的两位皇帝功与过

隋文帝

1.581年建立隋朝。589年灭陈朝,统一全国。

2.创立三省六部制。

3.初步建立通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝

1.开凿了一条贯穿南北的大运河(隋朝大运河)。

2.残暴统治引发了大规模农民起义。(大兴土木,多次迅游,三征辽东)

3.创立进士科,科举制正式确立。

隋朝的兴亡给我们的启示

隋的繁盛、强大是隋文帝励精图治的结果,隋的灭亡是隋炀帝暴政的直接后果。由此可见,封建时期,统治者个人的素质、统治才能对着国家的兴衰有重要作用。

小结:成由勤俭败由奢。

得民心者得天下,失民心者失天下。

(1)都结束长期分裂之后完成全国统一。(2)都建造了伟大的工程——长城和大运河。(3)都创立了对后世有重大影响的制度,即秦朝的中央集权制度和隋朝的科举制度。(4)都是历史上短命的王朝,都是因为暴政,历经二世而亡,都被农民起义推翻。

历史有着惊人的相似,在学完隋朝之后,我们会发现历史上有一个王朝— 秦朝和隋朝有着惊人的相似。

隋

朝

的

统

一

与

灭

亡

繁盛

一时

国家统一

经济繁荣

大运河的开凿

二世而亡 38年

581—618

589年

课堂小结

开创科举制

1. 南水北调工程从提出、论证到勘探,历经数十年。2016年1月8日东线台儿庄泵站开机运行,标志着东线一期工程2015—2016年度供水开始。这是一项规模浩大的民生工程,建成后将有效缓解京津地区用水紧张局面。我国古代也修建了大量的水利工程,泽被后世,但对当时的政权却产生了不同的影响。读图,回答下列问题。

图一 都江堰 图二 隋朝大运河

(1)简述图一、图二工程的主要功能。

(2)两项工程分别对当时的政权产生了什么影响?

(3)结合上述材料,分析国家建设大型公共工程时应注意什么。

参考答案:

(1)图一:防洪灌溉;图二:运输。(沟通南北交通或南粮北运 )

(2)都江堰的修建,促进了秦国经济的发展,为秦的统一奠定了基础。(只要答出对秦国的积极影响即可)为修建大运河,隋炀帝过度役使人民,遭到人民反抗,加速了隋朝的灭亡。(意思相近即可)

(3)要从国情出发;要经过充分、科学的论证;要以改善民生、促进社会发展为目的。(一条即可,其他符合题意也可)

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《咏史诗·汴水》

材料二 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古二首(其二)》

(1)材料一中“长河”的中心在哪里?作者认为此河的开凿最终导致了怎样的结果?

(2)概括材料二中作者对开凿大运河的看法。

(3)你同意上述哪位作者的观点,为什么?

(1)材料一中“长河”的中心在哪里?作者认为此河的开凿最终导致了怎样的结果?

洛阳。最终导致隋朝灭亡。

(2)概括材料二中作者对开凿大运河的看法。

皮日休认为开凿运河功大于过,若没有巡游江都之事,其功绩可以与大禹相比。(言之有理即可)

(3)你同意上述哪位作者的观点,为什么?

略。(本问为开放性问题,要学会用辩证的眼光看问题, 看到事物的两个方面,积极的和消极的,好的和坏的等。言之有理即可)

隋

陈

北 周

时间:581年

建立:杨坚代周称帝,建立隋朝

都城:长安

隋朝的建立

一、隋朝统一南北

客观上

1.北方民族的大交融、南方经济的发展,

2.长期的分裂割据,人民渴望统一。

3.南方陈政权统治的腐败。

主观上

1.隋文帝励精图治,隋朝政治稳定、经济繁荣、军事强大。

2.隋准备充分、战略战术运用得当。

隋为什么能完成统一大业?

隋朝巩固统一的措施(开皇之治)

(1)经济方面:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;

(2)政治方面:创立三省六部制,加强中央集权,提高行政效率。

(3)一系列措施的影响:促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

隋朝经济繁荣的表现有哪些?

计天下储积,得供五六十年。 ——《贞观政要》

人口激增

垦田扩大

粮仓丰实

时间 隋初 隋盛世 结论(表现)

人口 3000多万人 4600多万人

垦田 1900多万顷 5500多万顷

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、 兴洛仓

长安:今陕西西安

江都:今江苏扬州

民谣:

运河水,荡悠悠,

隋炀皇帝下扬州。

一心只把琼花看,

万里江山一旦丢。

隋炀帝乘龙舟游江都

二、开通大运河

1、目的

隋炀帝真的为了看到绮丽的琼花而开凿长达两千多公里的大运河吗?

中国古代在没有铁路、汽车等交通工具的条件下,陆路运输粮食只能利用车、马,靠人力、畜力进行,运量小,速度慢,费用大。而水运粮食比起陆运,运量大,速度快,费用小。

所以修大运河的目的是:

为了加强南北交通,

巩固隋王朝对全国的统治。

隋炀帝时为什么能够开通纵贯南北的大运河?(课本上哪些内容体现出这一点)开通后的影响是什么?

原因:

1、隋炀帝利用已有的经济实力。

2、以天然河道和古运河为基础。

3、国家统一,使隋炀帝有征发几百万人的可能性。

动脑筋

影响:大运河的开通,加强了南北地区 政治、经济和文化交流。

二、开通大运河

1.隋炀帝为什么要开通运河?

政治目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治;

经济目的:搜刮江南财富;

军事目的:为攻打高丽转运军事物资便利;

个人目的:贪恋江都美景。

一言以蔽之:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

2、条件

隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。

3、概况

大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2000多千米。

记法:

五河

一条大运河

两千多千米

四段

三点

海[hǎi]河

(害河)

黄[huáng]河

淮[huái]河

(坏河)

长江

钱塘江

隋朝的大运河(隋炀帝 605年开始)

三地:三个中心

( )

( )今( )

( )今( )

四段:分为四 段

( ) 渠

( )渠

( )

( )河

五河:贯穿五大水系

海河

黄河

淮水

长江

钱塘江

长安

洛阳

涿郡 北京

余杭 杭州

永济

通济

邗沟

江南

目的:为了加强南北交通,巩固统治

一条大运河

两千多公里

这句话的意思是,国家水上运粮食全靠大运河。

在古代,船是主要的交通工具,水运粮食比起陆运,装载量的大,速度快。

想一想?

古人评论大运河说: “天下转漕,仰此一渠。”这句话是什么意思吗?水运粮食在古代为什么这么重要?

地位:古代世界上最长的运河

意义:大运河的开通,加强了

南北地区政治、经济和文化交流。

材料一:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休:《汴河古》

材料三:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡增《汴水》

材料二:汴水通淮利最多,生人为害亦相知。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

——李敬方《汴河直进船》

你认为开凿大运河是好事还是坏事?

辩证看待,有利有弊

反对派,认为有弊无利,隋亡皆由于此

拥护派,认为利大于弊

隋炀帝开通大运河是好事还是坏事?你怎样看?

总的来说是好事,但只用一个“好”字或一个“坏”字来评论大运河的作用太简单化了。 ??? 积极影响:大运河开通后成为南北交通大动脉,大大促进了我国南北地区政治、经济和文化交流,也有利于国家统一

消极影响:但当时为开凿大运河,的确是在短时间内过度役使了民力,给劳动人民带来沉重的徭役负担。

皮日休《汴河怀古》

尽道随亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

胡曾《汴水》

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

银帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

有人说大运河“功在千秋,罪在当时”,你觉得这种说法有道理吗?

从地图上看,中国江河大都东西走向,造成南北交通不便,大运河的开通沟通南北,加强了南北的政治、经济和文化交流,为祖国的长远发展立下汗马功劳。古人语“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”“天下转漕,仰此一渠。”所以说大运河“功在千秋”。

不过,隋朝为开大运河动用了几百多万人,占当时全国人口的将近十分之一,男丁不够,妇女也被征调去。百姓对此不满,隋炀帝便用高压手段镇压,规定凡是反抗者,不管罪行轻重,一律处斩,且无需上报。古人语:“千里长河一日开,亡隋波浪九天来。”所以说大运河“罪在当时”。

(评价历史事件、历史人物必须“一分为二、全面客观”。)

2014年6月22日,联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议,“中国大运河”被批准列入《世界遗产名录》,成为我国第32处世界文化遗产和第46处世界遗产。

二、开通大运河

一条:贯穿南北的大动脉

二长: ( )多公里

三地:

四段:

五河:

1、目的:

2、在位皇帝、开凿时间:

3、概况:

4、地位:

5、作用:

加强南北交通,巩固隋王朝对全国统治

隋炀帝,605年

2000

以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

古代世界上最长的运河

加强了南北地区政治、经济和文化交流。

科举制

科举制是我国古代通过考试选拔官吏的一种制度。

科—考试科目

举—是选拔人才

同学们知不知道在科举制诞生以前,国家通过什么制度来用人呢?

三、开创科举取士制度

1、隋唐之前的选官制度

魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

弊端:不利于人才的选拨和任用,影响了国家的发展和进步。

2、隋文帝开创科举取士制度

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

只 注 重 门 第

凭才学做官

上品无寒门,下品无士族。

3、科举制的正式诞生

三、开创科举取士制度

隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制度的正式确立。

进士科考试主要是三场,其后各代基本沿用下来。

第一场是贴经,用现代的话说就是填空。主考官从诸子经书中选取一行,然后把其中的三个字贴盖住,让考生读出被贴的字是哪几个,其用意不过是考考生的背功,测 试一下考生对经书的熟练程度。

第二场考诗赋,每个考生作诗一首、赋一首,这一场极为重要。(唐诗)

第三 场考试策,就时务出个题目,让考生回答自己的见解。目的是想看看考生对治国方略的独到见解,以为国家选择治国平天下的英才。这三场考试都实行淘汰制,每场 皆定去留。只要一场考不好,状元梦随之破灭。

4.科举制创立的影响。

①科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。②科举制成为历朝选 拔官吏的主要制度,一直维持了 1 300多年。

在世界文明史上占重要地位。

英国大百科全书中说:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。

伟大的民主革命家孙中山说过:现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的

表明中国古代科举制度是世界上最早的考试制度,明确指出中国古代考试选官制度与英国科举考试制度及现代各国考试制度之间的渊源关系。这说明,中国古代考试选官制度对世界文明发展产生过一定影响。

*

科举原来目的是为政府从民间提拔人材。相对于世袭、举荐等选材制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。

最初东亚日本、韩国、越南均有效法中国举行科举,越南科举的废除还要在中国之后。十六至十七世纪,欧洲传教士在中国看见科举取士制度,在他们的游记中把它介绍到欧洲。

英国在十九世纪中至末期建立的公务员叙用方法,规定政府文官通过定期的公开考试招取,渐渐形成后来为欧美各国彷效的文官制度。英国文官制所取的考试原则与方式与中国科举十分相似,很大程度是吸纳了科举的优点。

故此有人称科举是中国文明的第五大发明.今天的考试制度在一定程度上仍是科举制度的延续。

5.科举制有进步作用但也隐含弊端。

科举制丝使大批知识分子醉心于功名,不愿从事冷静的学术研究和深入的思考,不愿从事对国计民生有实用价值的科学技术研究,一旦科考成功、金榜提名,就逐渐沦为封建统治者附庸。

四、隋朝的灭亡

主要原因:

隋炀帝的暴政

福手福足:隋朝末年,人民为避免徭役和兵役,被迫采取断手断足,史称“福手福足”

罄竹难书:李密在现在的河南省东部,拥有极大的力量,而且发表了一篇著名的檄文声讨隋炀帝,其中的名句有“罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。” 这句话的意思是,用完南山的竹子做简策,也写不完炀帝的罪状。罄是用尽的意思。用东海的滔滔大水,也洗不完炀帝的罪恶。以后我们形容罪状之多,写都写不完,称之为“罄竹难书”,这就是此句成语的由来。

词语史实

1、隋炀帝的残暴统治

四、隋朝的灭亡

隋文帝厉行节俭,曾教训太子说:自古帝王没有好奢侈而能长久的。然而,隋朝的第二个皇帝隋炀帝,好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度。他在位期间,营建了一系列重大工程,屡次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

1、隋炀帝的残暴统治

四、隋朝的灭亡

隋炀帝每年都要征发大批的劳动力,动辄数百万,驱使他们营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道。为了加强对各地的统治,他还多次巡游,乘坐高大、华丽的龙舟,随行的船只浩浩荡荡,沿途护卫的兵士和拉纤的民工多达数十万,耗费大量人力和财力。隋炀帝还三次征辽东,迫使大量农民服兵役、当民夫,使人民无法正常从事生产劳动。

隋朝的灭亡

隋末瓦岗寨起义英雄程咬金

隋末瓦岗寨起义英雄秦琼

2、隋朝的灭亡

四、隋朝的灭亡

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于导致大规模的农民起义。起义首先爆发在人民受害最深的山东地区,随即蔓延到全国,在各地形成了许多反隋的队伍。在起义军的打击下,隋朝的统治面临瓦解。618年,隋炀帝在江都被部下杀死,盛极一时的隋朝随之灭亡。

隋朝的两位皇帝功与过

隋文帝

1.581年建立隋朝。589年灭陈朝,统一全国。

2.创立三省六部制。

3.初步建立通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝

1.开凿了一条贯穿南北的大运河(隋朝大运河)。

2.残暴统治引发了大规模农民起义。(大兴土木,多次迅游,三征辽东)

3.创立进士科,科举制正式确立。

隋朝的兴亡给我们的启示

隋的繁盛、强大是隋文帝励精图治的结果,隋的灭亡是隋炀帝暴政的直接后果。由此可见,封建时期,统治者个人的素质、统治才能对着国家的兴衰有重要作用。

小结:成由勤俭败由奢。

得民心者得天下,失民心者失天下。

(1)都结束长期分裂之后完成全国统一。(2)都建造了伟大的工程——长城和大运河。(3)都创立了对后世有重大影响的制度,即秦朝的中央集权制度和隋朝的科举制度。(4)都是历史上短命的王朝,都是因为暴政,历经二世而亡,都被农民起义推翻。

历史有着惊人的相似,在学完隋朝之后,我们会发现历史上有一个王朝— 秦朝和隋朝有着惊人的相似。

隋

朝

的

统

一

与

灭

亡

繁盛

一时

国家统一

经济繁荣

大运河的开凿

二世而亡 38年

581—618

589年

课堂小结

开创科举制

1. 南水北调工程从提出、论证到勘探,历经数十年。2016年1月8日东线台儿庄泵站开机运行,标志着东线一期工程2015—2016年度供水开始。这是一项规模浩大的民生工程,建成后将有效缓解京津地区用水紧张局面。我国古代也修建了大量的水利工程,泽被后世,但对当时的政权却产生了不同的影响。读图,回答下列问题。

图一 都江堰 图二 隋朝大运河

(1)简述图一、图二工程的主要功能。

(2)两项工程分别对当时的政权产生了什么影响?

(3)结合上述材料,分析国家建设大型公共工程时应注意什么。

参考答案:

(1)图一:防洪灌溉;图二:运输。(沟通南北交通或南粮北运 )

(2)都江堰的修建,促进了秦国经济的发展,为秦的统一奠定了基础。(只要答出对秦国的积极影响即可)为修建大运河,隋炀帝过度役使人民,遭到人民反抗,加速了隋朝的灭亡。(意思相近即可)

(3)要从国情出发;要经过充分、科学的论证;要以改善民生、促进社会发展为目的。(一条即可,其他符合题意也可)

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《咏史诗·汴水》

材料二 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古二首(其二)》

(1)材料一中“长河”的中心在哪里?作者认为此河的开凿最终导致了怎样的结果?

(2)概括材料二中作者对开凿大运河的看法。

(3)你同意上述哪位作者的观点,为什么?

(1)材料一中“长河”的中心在哪里?作者认为此河的开凿最终导致了怎样的结果?

洛阳。最终导致隋朝灭亡。

(2)概括材料二中作者对开凿大运河的看法。

皮日休认为开凿运河功大于过,若没有巡游江都之事,其功绩可以与大禹相比。(言之有理即可)

(3)你同意上述哪位作者的观点,为什么?

略。(本问为开放性问题,要学会用辩证的眼光看问题, 看到事物的两个方面,积极的和消极的,好的和坏的等。言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源