第二节 古今言殊—汉语的昨天和今天

文档属性

| 名称 | 第二节 古今言殊—汉语的昨天和今天 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 70.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-12-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。第二节 古今言殊一. 引子用自己的话说说这个故事。

画出秀才说的三句话,并在书上标出古今用法变化大的词。二. 课堂活动(一)古今词义

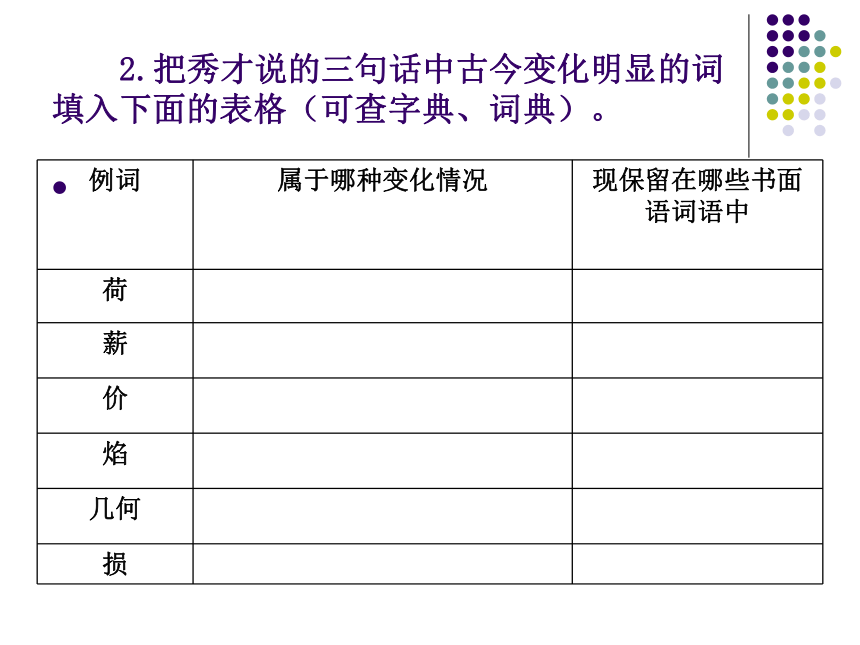

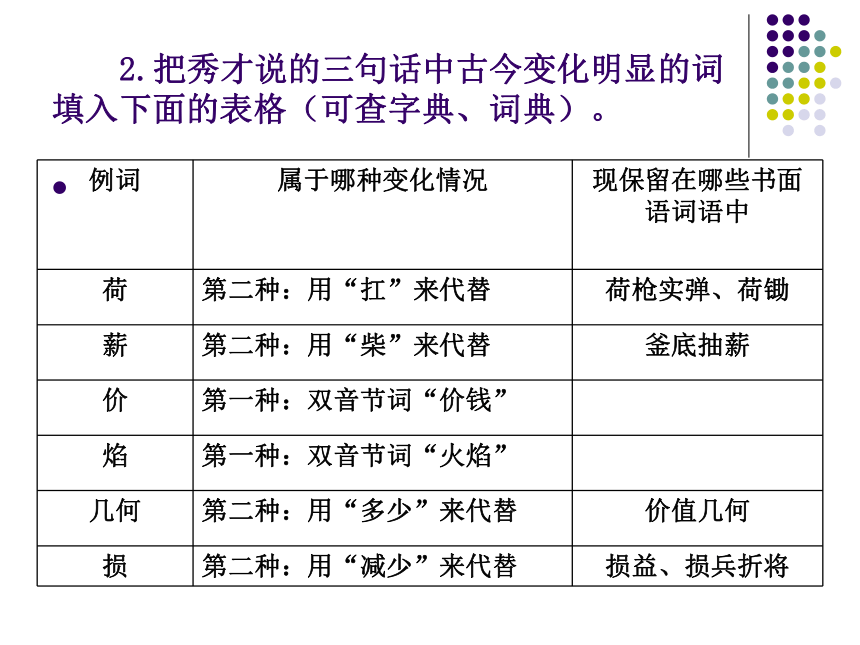

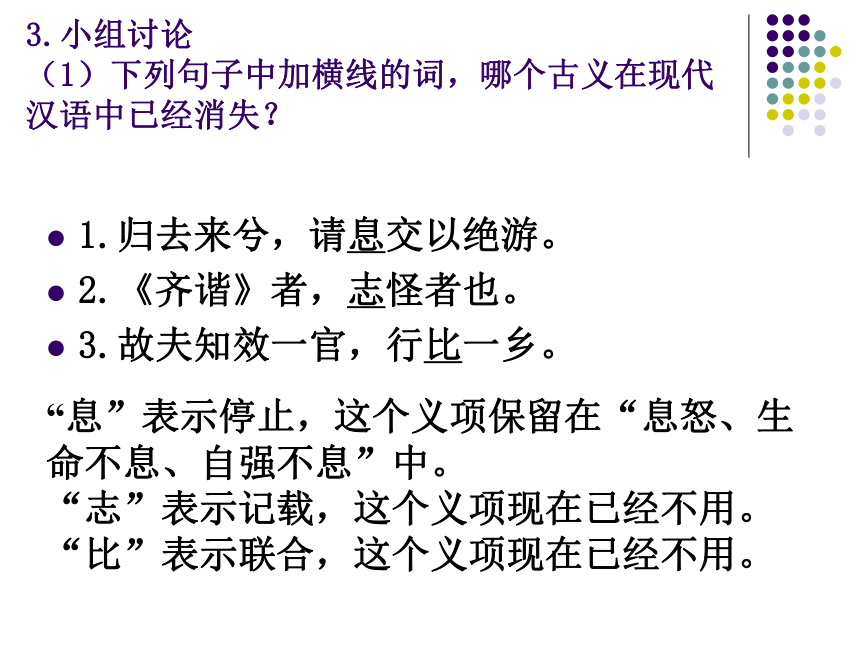

1.古今词语用法的不同主要有三个方面,请用一句话概括每个方面。 2.把秀才说的三句话中古今变化明显的词填入下面的表格(可查字典、词典)。 2.把秀才说的三句话中古今变化明显的词填入下面的表格(可查字典、词典)。 3.小组讨论 (1)下列句子中加横线的词,哪个古义在现代汉语中已经消失?1.归去来兮,请息交以绝游。

2.《齐谐》者,志怪者也。

3.故夫知效一官,行比一乡。“息”表示停止,这个义项保留在“息怒、生命不息、自强不息”中。

“志”表示记载,这个义项现在已经不用。

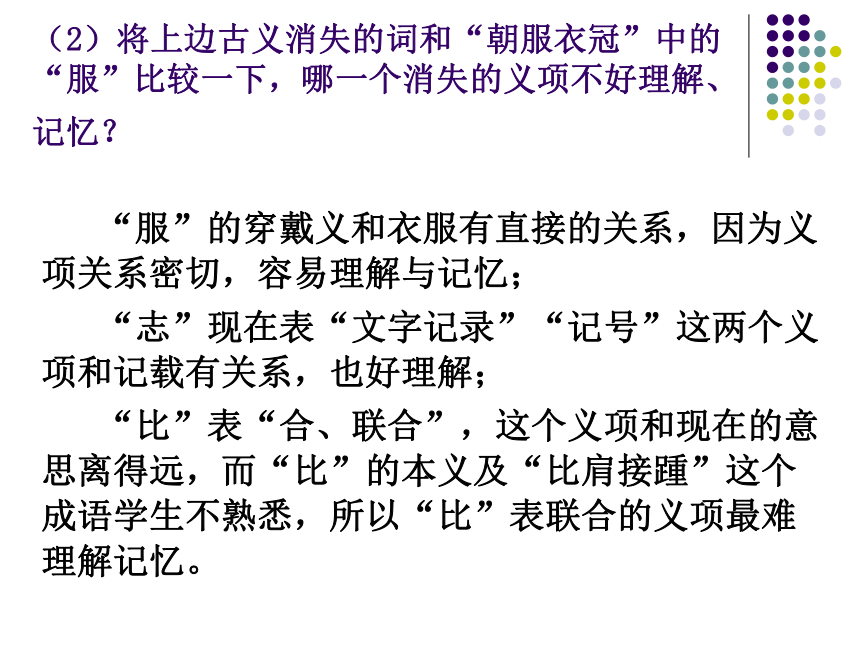

“比”表示联合,这个义项现在已经不用。(2)将上边古义消失的词和“朝服衣冠”中的“服”比较一下,哪一个消失的义项不好理解、记忆? “服”的穿戴义和衣服有直接的关系,因为义项关系密切,容易理解与记忆;

“志”现在表“文字记录”“记号”这两个义项和记载有关系,也好理解;

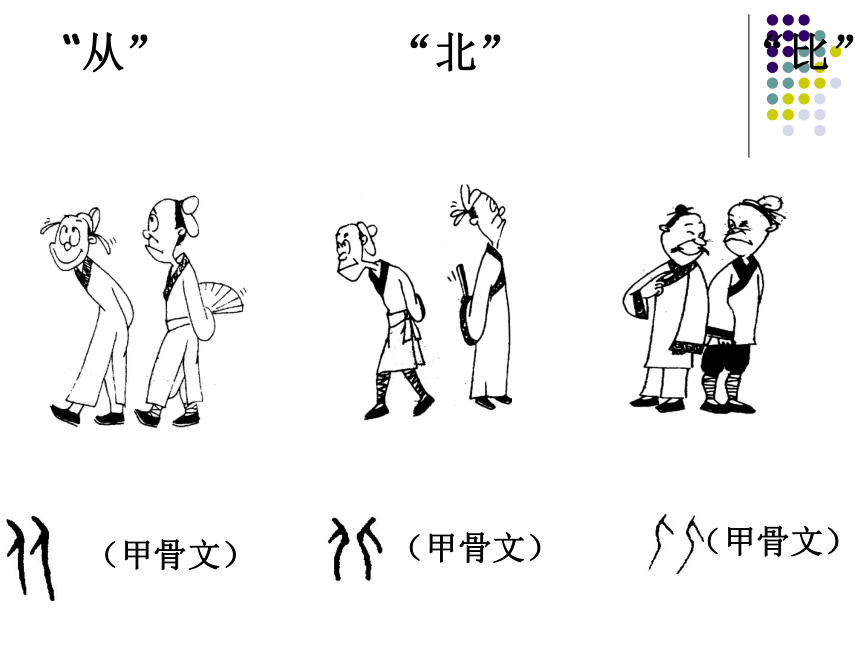

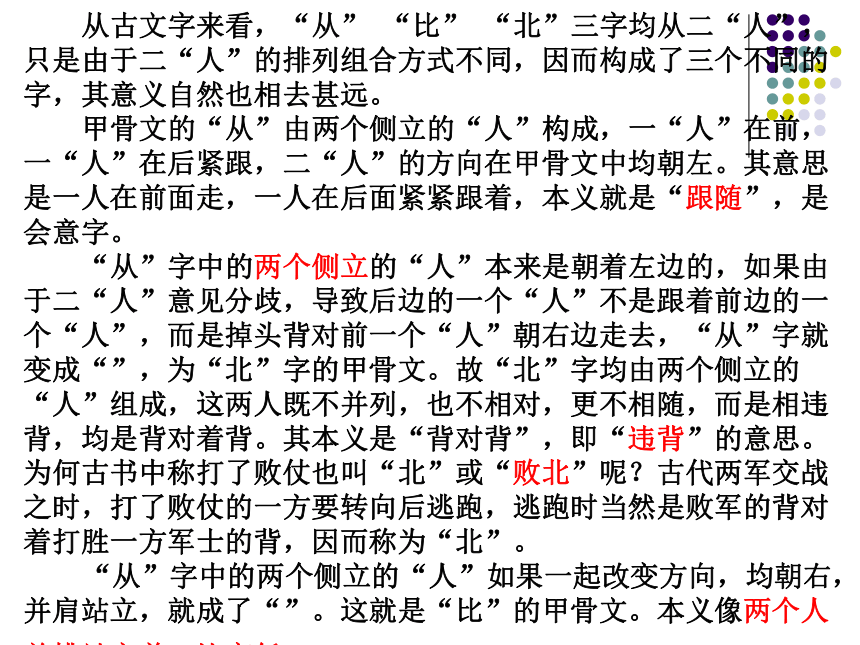

“比”表“合、联合”,这个义项和现在的意思离得远,而“比”的本义及“比肩接踵”这个成语学生不熟悉,所以“比”表联合的义项最难理解记忆。 “从” “北” “比”

(甲骨文)(甲骨文)(甲骨文) 从古文字来看,“从” “比” “北”三字均从二“人”,只是由于二“人”的排列组合方式不同,因而构成了三个不同的字,其意义自然也相去甚远。

甲骨文的“从”由两个侧立的“人”构成,一“人”在前,一“人”在后紧跟,二“人”的方向在甲骨文中均朝左。其意思是一人在前面走,一人在后面紧紧跟着,本义就是“跟随”,是会意字。

“从”字中的两个侧立的“人”本来是朝着左边的,如果由于二“人”意见分歧,导致后边的一个“人”不是跟着前边的一个“人”,而是掉头背对前一个“人”朝右边走去,“从”字就变成“”,为“北”字的甲骨文。故“北”字均由两个侧立的“人”组成,这两人既不并列,也不相对,更不相随,而是相违背,均是背对着背。其本义是“背对背”,即“违背”的意思。为何古书中称打了败仗也叫“北”或“败北”呢?古代两军交战之时,打了败仗的一方要转向后逃跑,逃跑时当然是败军的背对着打胜一方军士的背,因而称为“北”。

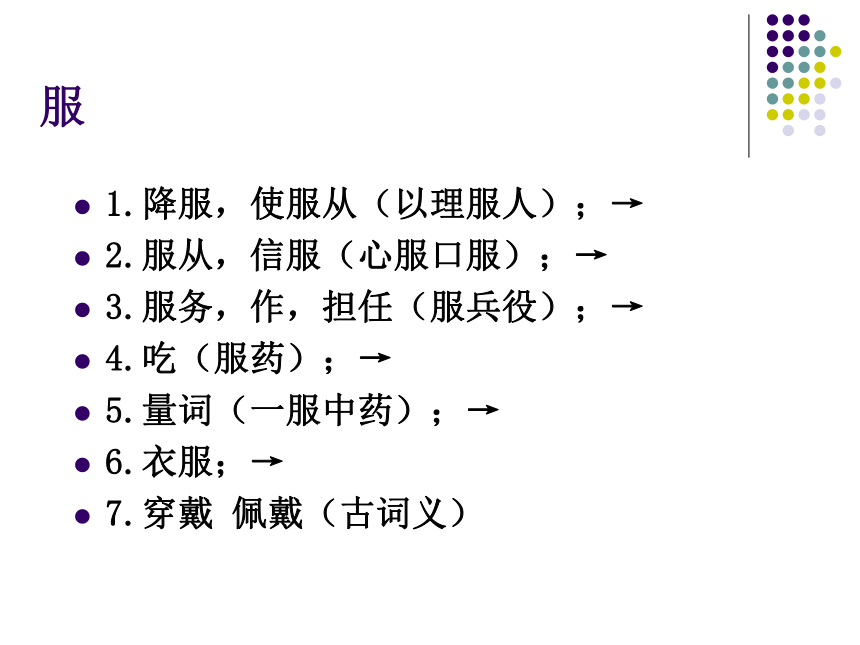

“从”字中的两个侧立的“人”如果一起改变方向,均朝右,并肩站立,就成了“”。这就是“比”的甲骨文。本义像两个人并排站立着,比高低。 服

1.降服,使服从(以理服人);→

2.服从,信服(心服口服);→

3.服务,作,担任(服兵役);→

4.吃(服药);→

5.量词(一服中药);→

6.衣服;→

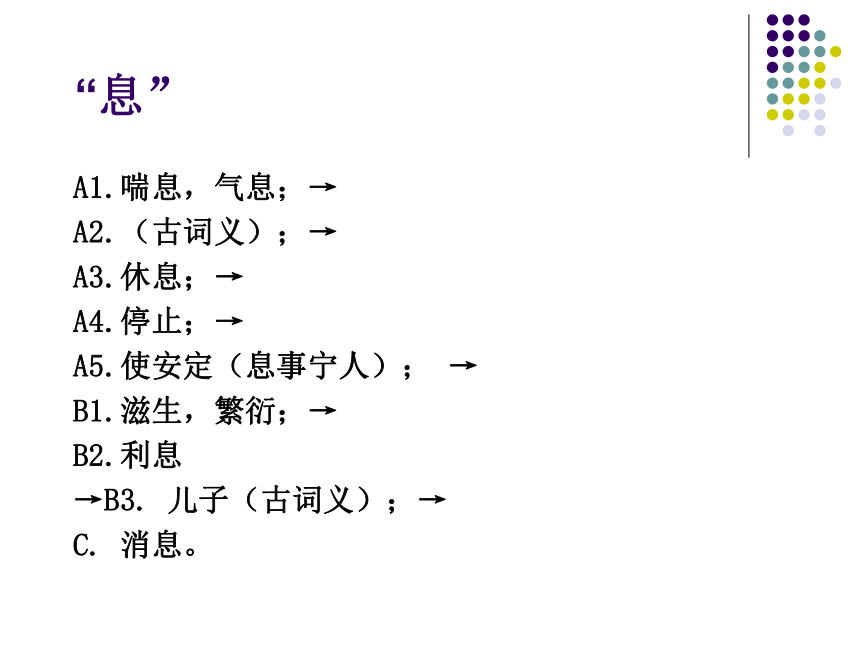

7.穿戴 佩戴(古词义) “息”A1.喘息,气息;→

A2.(古词义);→

A3.休息;→

A4.停止;→

A5.使安定(息事宁人); →

B1.滋生,繁衍;→

B2.利息

→B3. 儿子(古词义);→

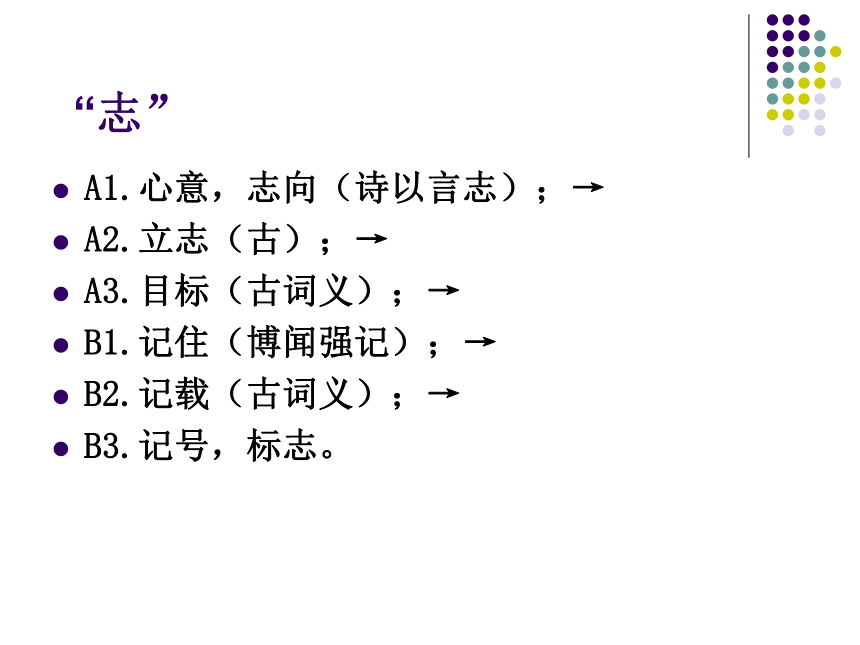

C. 消息。“志” A1.心意,志向(诗以言志);→

A2.立志(古);→

A3.目标(古词义);→

B1.记住(博闻强记);→

B2.记载(古词义);→

B3.记号,标志。“比”A1.比,靠近,挨着(比肩接踵);

A2.比较;→

A3.比拟,比喻;→

A4.比(介词);→

B.勾结(朋比为奸);→

C.合,连(古词义);→

D1.近来(古词义);→

D2.及,等到(古词义)。 二. 课堂活动(二)古今句式

阅读课文,指出“古今句式”中1-6句和现代汉语相比,其主要不同点(写在书上)。 三. 工具箱(一)汉语语音的演变

1.声调的变化

2.韵母的变化

练习:下面句子和成语里的加横线的字,读音都比较特别,请标出它们的读音。 ?

①至吐门,遂强大,更号可汗,犹单于也。(欧阳修、宋祁《新唐书·突厥传上》)?

②天姥连天向天横。(李白《梦游天姥吟留别》)?

③先实公仓,收余以食亲。(商鞅《商君书·农战》)?

④是时,曹操遗权书曰:“近者奉辞伐罪……”(司马光《资治通鉴卷六十五》) ?

⑤彗星见于东方。(陈寿《三国志·吴书·吴主传》)?

⑥羽扇纶巾。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

⑦万乘之国?

⑧否极泰来 本题的主要目的是帮助学生了解古代汉语及成语里一些字的特殊读音,有的因为是古义,有的因为有活用,有的则因为是专名,所以读音比较特别,需要注意以免误读。

①可(kè)、汗(hán)、单(chán)(“可汗”是我国古代鲜卑、突厥、回纥等少数民族的君长的称号,“单于”是匈奴君长的称号)。②姥(mǔ)(意义:老妇)。③食(sì)(意义:供养,给……吃)。④遗(wèi)(意义:送给)。⑤见(xiàn)(意义:出现。上古没有“现”字,凡“出现”的意义都写作“见”)。⑥纶(guān)(纶巾:古代用青丝带做的头巾)。⑦乘(shèng)(古时一车四马叫“乘”)。⑧否(pǐ)(“否泰”本是《周易》的两个卦名,天地相交、通顺叫“泰”,天地不相交、不通顺叫“否”。后来把运气的好坏称为“否泰”)。三. 工具箱(二)汉语词汇的演变

1.词形变化

2.消长变化

3.替换变化

4.引申变化

“小试身手”第一题 本题的主要目的是帮助学生了解古今汉语词形的变化:从古汉语单音节词为主到现代汉语双音节词为主。答题时要首先明确古汉语是以单音节词为主的,因此两字连用,即使在现代汉语已经成词,也不可简单地按现代汉语的意思去理解,而应该准确把握两个字各自的意思。

①“其实”是两个词。“其”:代词,它们的;“实”:名词,实际。②“所以”是两个词。“所”:助词(一说代词);“以”:介词,用。所以传道受业解惑也:用来传播学问教授学业解除困惑(的人)。③“以为”是两个词。“以”:连词,相当于“而”;“为”:动词,成为。④“至于”是两个词。“至”:动词,到;“于”:介词,引出时间。⑤“指示”是两个词。“指”:动词,指出;“示”:动词,给……看。 “小试身手”第二题 本题的主要目的是帮助学生了解古今词义演变的几种方式:扩大、缩小、转移。

①“臭”:气味(古)──臭味(今)。词义缩小。

②“色”:脸色(古)──颜色(今)。词义缩小(就整体词义说,“色”在古代汉语里除了“脸色、表情”的意义,还有“颜色”“女色”“种类”的意义,在现代汉语里只有“颜色”的意义了,因此看作是词义缩小)。

③“丈夫”:成年男子(古)──女子的配偶(今)。词义转移。

④“睡”:坐着打瞌睡(古)──睡觉(今)。词义扩大。下面是古今词汇演变的类型示例表,在空白处填入相应的内容。 练习:古人的称谓体系很复杂,一般总是对自己用谦称,对别人和长辈用敬称,对平辈和晚辈可以相对随意些。请看看下面这些称谓,说明它们分别用于什么人。①仆,不才,不佞;

②小子,竖子;

③孤,孤家,寡人;

④子,夫子,先生;

⑤公,君,足下,丈,大人。 本题的主要目的是帮助学生了解古代汉语与现代汉语词汇差异中的一部分──称谓词语的差异。

①一般人自称。

②称晚辈。

③王侯自称。

④称师辈。

⑤称朋友、尊长。 三. 工具箱(三)汉语语法的演变

1.语序的变化

2.句式的变化

3.词类的变化

下面是古今语法演变的类型表,将空白处填入相应的内容。

?

名词用作动词眄庭柯以怡颜 意动用法信而见疑,忠而被谤《齐谐》者,志怪者也。盖予所至,比好游者尚不能十一。 “三五之夜”指阴历每月十五的夜晚。“二八少女”指十六岁的少女,“三七岁月”指二十一年。 与臣游,项伯杀人,臣活之谓语后置否定句中代词作宾语前置胡为乎遑遑欲何之 农人告余以春及 “小试身手”第三题①自然界的运动变化有常规,不因为有尧而存在,不因为有桀而灭亡。(这一句应该一个词一个词地对译成现代汉语)。

②我欺骗谁了?欺骗天了吗?(“吾谁欺”中疑问代词宾语前置,翻译成现代文要把“谁”放到动词后)。

③项王说:“壮士!赐给他卮酒。”就给他一斗卮酒。(“则与斗卮酒”省略了双宾语中指人的宾语,翻译成现代汉语时应该补出来)。

④有朝一日您百年之后,长安君靠什么能在赵国站稳脚跟?(“山陵崩”是“死”的委婉说法,翻译成现代文就要用现代汉语词语代替今天已经不用的文言词语)。

⑤派遣军队驻守关卡的原因,是为了防备其他盗贼进入和出现意外变故。(“出入”是偏义复词,其中的“出”是无意义的成分,翻译成现代汉语时应该删除)。

⑥庆历四年春天,滕子京被贬为巴陵郡太守。(国号、帝号、年号、人名、地名、官名、物名等在翻译成现代汉语时一般保留不译。)

本题的主要目的是帮助学生了解把文言文翻译成现代汉语应掌握的几种方法。练习中依次用到的方法是:对译、移动、补足、替换、删减、保留不译等。 补充练习题目:1.下面几个句子里都有词类活用现象,请找出来并具体说明是哪一种活用。①孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。(《孟子·尽心上》)形容词“小”活用为动词,是形容词意动用法。 名词“将”活用,是名词使动用法,“使孙膑为将”。 ②齐威王欲将孙膑。(《史记·孙子吴起列传》)③止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。(《论语·微子》)及物动词“食、见”活用,均是使动用法。“给……吃”“使……谒见”。他(老人)便留子路到他家住宿,杀鸡、做黄米饭给子路吃,又叫他两个儿子出来相见。 不及物动词“痛”活用,是使动用法。把正确的道理告诉他们(那些相争的人),不肯悔改的,一定要使他们受痛苦之后感到惧怕。 名词“蹄”活用作动词,即“(用蹄子)踢”的意思。④告之以直而不改,必痛之而后畏。(柳宗元《封建论》)⑤驴不胜怒,蹄之。(柳宗元《三戒》) 本题的主要目的是帮助学生了解古代汉语中的词类活用现象。大致说来,古汉语词类活用有以下几种:使动用法(包括动词的使动用法,其中大部分是不及物动词的使动用法,少量是及物动词的使动用法和形容词、名词的使动用法)、意动用法(包括形容词、名词的意动用法)、名词用作动词、名词用作状语等。 2.判断下面各组句子中加横线的词的意义和用法不相同的一组。A.①今如此以百骑走,匈奴追杀我立尽。(《史记·李将军列传》)?

②今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。(苏轼《石钟山记》)?

B.①是时会暮,胡兵终怪之。(《史记·李将军列传》)?

② 会天大雨,道不通,度已失期。(《史记·陈涉世家》)?

C.①既出塞,出东道。(《史记·李将军列传》)?

②始皇既没,余威震于殊俗。(贾谊《过秦论》)

D.①百姓闻之,无老壮皆为垂涕。(《史记·李将军列传》)?

②事无大小,悉以咨之,然后施行。(诸葛亮《出师表》)? 本题的主要目的是帮助学生了解常见文言虚词的一般用法。

正确选项是A。

A项中的两个“以”字,从词性来看均为介词,但从语法意义上看前一个是引出施事(表示领率),后一个是引出工具。

B项中两个“会”字是常用的文言副词,其意义都是“正好、恰巧”。

C项中“既”都表示“已经”“……之后”。

D项中的“无”是连词,均表示“无论、不论”的意思。3.把下面句子翻译成现代汉语。

①其李将军之谓也?(《史记·李将军列传》)

②及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。

(同上)

③卿新有功,今西见上,宜勿自伐,应对常若不足者。(《三国志》)

④使尧在上,咎繇为理,安有取人之驹者乎?(《说苑·政理》)

⑤隐处穷泽,身自躬佣 。邻县士民慕其德,就居止者百余家。(《后汉书·循吏列传》)

①中“其”是语气词,表示推测的语气,可以译为

“大概”;“李将军之谓”是用“之”提宾的倒装句,即“谓李将军”。理解了这两处大致就能翻译正确:“大概是说李将军的吧?/大概说的是李将军吧?”

②句中“及”“尽”两词,意思是“到……时”“竭尽”,翻译:“到死的时候,天下熟知他和不熟知他的人,都为他竭尽哀悼。”

本题的主要目的是训练学生文言文综合能力,要求比前面的题目灵活一些,重点是要对句式、关键词语把握准确。 ③句“今”要理解为“现在”,“西”是方位名词作状语,“伐”是“夸耀”,翻译:“你刚刚有了功劳,现在西去谒见主上,不应自我夸耀,要在交谈中表现出好像做得不够的样子。”

④句中“使”要理解为“假使”,并且要知道

“安”引导一个反问句:“假使尧在上主政,咎繇当法官,怎么会有夺人马驹的呢?”

⑤句中“就”是“到”的意思,翻译:“隐居在偏远的湖泽,亲自种田做工。邻县的人们仰慕他的道德,到他那里定居的有百余家。”

画出秀才说的三句话,并在书上标出古今用法变化大的词。二. 课堂活动(一)古今词义

1.古今词语用法的不同主要有三个方面,请用一句话概括每个方面。 2.把秀才说的三句话中古今变化明显的词填入下面的表格(可查字典、词典)。 2.把秀才说的三句话中古今变化明显的词填入下面的表格(可查字典、词典)。 3.小组讨论 (1)下列句子中加横线的词,哪个古义在现代汉语中已经消失?1.归去来兮,请息交以绝游。

2.《齐谐》者,志怪者也。

3.故夫知效一官,行比一乡。“息”表示停止,这个义项保留在“息怒、生命不息、自强不息”中。

“志”表示记载,这个义项现在已经不用。

“比”表示联合,这个义项现在已经不用。(2)将上边古义消失的词和“朝服衣冠”中的“服”比较一下,哪一个消失的义项不好理解、记忆? “服”的穿戴义和衣服有直接的关系,因为义项关系密切,容易理解与记忆;

“志”现在表“文字记录”“记号”这两个义项和记载有关系,也好理解;

“比”表“合、联合”,这个义项和现在的意思离得远,而“比”的本义及“比肩接踵”这个成语学生不熟悉,所以“比”表联合的义项最难理解记忆。 “从” “北” “比”

(甲骨文)(甲骨文)(甲骨文) 从古文字来看,“从” “比” “北”三字均从二“人”,只是由于二“人”的排列组合方式不同,因而构成了三个不同的字,其意义自然也相去甚远。

甲骨文的“从”由两个侧立的“人”构成,一“人”在前,一“人”在后紧跟,二“人”的方向在甲骨文中均朝左。其意思是一人在前面走,一人在后面紧紧跟着,本义就是“跟随”,是会意字。

“从”字中的两个侧立的“人”本来是朝着左边的,如果由于二“人”意见分歧,导致后边的一个“人”不是跟着前边的一个“人”,而是掉头背对前一个“人”朝右边走去,“从”字就变成“”,为“北”字的甲骨文。故“北”字均由两个侧立的“人”组成,这两人既不并列,也不相对,更不相随,而是相违背,均是背对着背。其本义是“背对背”,即“违背”的意思。为何古书中称打了败仗也叫“北”或“败北”呢?古代两军交战之时,打了败仗的一方要转向后逃跑,逃跑时当然是败军的背对着打胜一方军士的背,因而称为“北”。

“从”字中的两个侧立的“人”如果一起改变方向,均朝右,并肩站立,就成了“”。这就是“比”的甲骨文。本义像两个人并排站立着,比高低。 服

1.降服,使服从(以理服人);→

2.服从,信服(心服口服);→

3.服务,作,担任(服兵役);→

4.吃(服药);→

5.量词(一服中药);→

6.衣服;→

7.穿戴 佩戴(古词义) “息”A1.喘息,气息;→

A2.(古词义);→

A3.休息;→

A4.停止;→

A5.使安定(息事宁人); →

B1.滋生,繁衍;→

B2.利息

→B3. 儿子(古词义);→

C. 消息。“志” A1.心意,志向(诗以言志);→

A2.立志(古);→

A3.目标(古词义);→

B1.记住(博闻强记);→

B2.记载(古词义);→

B3.记号,标志。“比”A1.比,靠近,挨着(比肩接踵);

A2.比较;→

A3.比拟,比喻;→

A4.比(介词);→

B.勾结(朋比为奸);→

C.合,连(古词义);→

D1.近来(古词义);→

D2.及,等到(古词义)。 二. 课堂活动(二)古今句式

阅读课文,指出“古今句式”中1-6句和现代汉语相比,其主要不同点(写在书上)。 三. 工具箱(一)汉语语音的演变

1.声调的变化

2.韵母的变化

练习:下面句子和成语里的加横线的字,读音都比较特别,请标出它们的读音。 ?

①至吐门,遂强大,更号可汗,犹单于也。(欧阳修、宋祁《新唐书·突厥传上》)?

②天姥连天向天横。(李白《梦游天姥吟留别》)?

③先实公仓,收余以食亲。(商鞅《商君书·农战》)?

④是时,曹操遗权书曰:“近者奉辞伐罪……”(司马光《资治通鉴卷六十五》) ?

⑤彗星见于东方。(陈寿《三国志·吴书·吴主传》)?

⑥羽扇纶巾。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

⑦万乘之国?

⑧否极泰来 本题的主要目的是帮助学生了解古代汉语及成语里一些字的特殊读音,有的因为是古义,有的因为有活用,有的则因为是专名,所以读音比较特别,需要注意以免误读。

①可(kè)、汗(hán)、单(chán)(“可汗”是我国古代鲜卑、突厥、回纥等少数民族的君长的称号,“单于”是匈奴君长的称号)。②姥(mǔ)(意义:老妇)。③食(sì)(意义:供养,给……吃)。④遗(wèi)(意义:送给)。⑤见(xiàn)(意义:出现。上古没有“现”字,凡“出现”的意义都写作“见”)。⑥纶(guān)(纶巾:古代用青丝带做的头巾)。⑦乘(shèng)(古时一车四马叫“乘”)。⑧否(pǐ)(“否泰”本是《周易》的两个卦名,天地相交、通顺叫“泰”,天地不相交、不通顺叫“否”。后来把运气的好坏称为“否泰”)。三. 工具箱(二)汉语词汇的演变

1.词形变化

2.消长变化

3.替换变化

4.引申变化

“小试身手”第一题 本题的主要目的是帮助学生了解古今汉语词形的变化:从古汉语单音节词为主到现代汉语双音节词为主。答题时要首先明确古汉语是以单音节词为主的,因此两字连用,即使在现代汉语已经成词,也不可简单地按现代汉语的意思去理解,而应该准确把握两个字各自的意思。

①“其实”是两个词。“其”:代词,它们的;“实”:名词,实际。②“所以”是两个词。“所”:助词(一说代词);“以”:介词,用。所以传道受业解惑也:用来传播学问教授学业解除困惑(的人)。③“以为”是两个词。“以”:连词,相当于“而”;“为”:动词,成为。④“至于”是两个词。“至”:动词,到;“于”:介词,引出时间。⑤“指示”是两个词。“指”:动词,指出;“示”:动词,给……看。 “小试身手”第二题 本题的主要目的是帮助学生了解古今词义演变的几种方式:扩大、缩小、转移。

①“臭”:气味(古)──臭味(今)。词义缩小。

②“色”:脸色(古)──颜色(今)。词义缩小(就整体词义说,“色”在古代汉语里除了“脸色、表情”的意义,还有“颜色”“女色”“种类”的意义,在现代汉语里只有“颜色”的意义了,因此看作是词义缩小)。

③“丈夫”:成年男子(古)──女子的配偶(今)。词义转移。

④“睡”:坐着打瞌睡(古)──睡觉(今)。词义扩大。下面是古今词汇演变的类型示例表,在空白处填入相应的内容。 练习:古人的称谓体系很复杂,一般总是对自己用谦称,对别人和长辈用敬称,对平辈和晚辈可以相对随意些。请看看下面这些称谓,说明它们分别用于什么人。①仆,不才,不佞;

②小子,竖子;

③孤,孤家,寡人;

④子,夫子,先生;

⑤公,君,足下,丈,大人。 本题的主要目的是帮助学生了解古代汉语与现代汉语词汇差异中的一部分──称谓词语的差异。

①一般人自称。

②称晚辈。

③王侯自称。

④称师辈。

⑤称朋友、尊长。 三. 工具箱(三)汉语语法的演变

1.语序的变化

2.句式的变化

3.词类的变化

下面是古今语法演变的类型表,将空白处填入相应的内容。

?

名词用作动词眄庭柯以怡颜 意动用法信而见疑,忠而被谤《齐谐》者,志怪者也。盖予所至,比好游者尚不能十一。 “三五之夜”指阴历每月十五的夜晚。“二八少女”指十六岁的少女,“三七岁月”指二十一年。 与臣游,项伯杀人,臣活之谓语后置否定句中代词作宾语前置胡为乎遑遑欲何之 农人告余以春及 “小试身手”第三题①自然界的运动变化有常规,不因为有尧而存在,不因为有桀而灭亡。(这一句应该一个词一个词地对译成现代汉语)。

②我欺骗谁了?欺骗天了吗?(“吾谁欺”中疑问代词宾语前置,翻译成现代文要把“谁”放到动词后)。

③项王说:“壮士!赐给他卮酒。”就给他一斗卮酒。(“则与斗卮酒”省略了双宾语中指人的宾语,翻译成现代汉语时应该补出来)。

④有朝一日您百年之后,长安君靠什么能在赵国站稳脚跟?(“山陵崩”是“死”的委婉说法,翻译成现代文就要用现代汉语词语代替今天已经不用的文言词语)。

⑤派遣军队驻守关卡的原因,是为了防备其他盗贼进入和出现意外变故。(“出入”是偏义复词,其中的“出”是无意义的成分,翻译成现代汉语时应该删除)。

⑥庆历四年春天,滕子京被贬为巴陵郡太守。(国号、帝号、年号、人名、地名、官名、物名等在翻译成现代汉语时一般保留不译。)

本题的主要目的是帮助学生了解把文言文翻译成现代汉语应掌握的几种方法。练习中依次用到的方法是:对译、移动、补足、替换、删减、保留不译等。 补充练习题目:1.下面几个句子里都有词类活用现象,请找出来并具体说明是哪一种活用。①孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。(《孟子·尽心上》)形容词“小”活用为动词,是形容词意动用法。 名词“将”活用,是名词使动用法,“使孙膑为将”。 ②齐威王欲将孙膑。(《史记·孙子吴起列传》)③止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。(《论语·微子》)及物动词“食、见”活用,均是使动用法。“给……吃”“使……谒见”。他(老人)便留子路到他家住宿,杀鸡、做黄米饭给子路吃,又叫他两个儿子出来相见。 不及物动词“痛”活用,是使动用法。把正确的道理告诉他们(那些相争的人),不肯悔改的,一定要使他们受痛苦之后感到惧怕。 名词“蹄”活用作动词,即“(用蹄子)踢”的意思。④告之以直而不改,必痛之而后畏。(柳宗元《封建论》)⑤驴不胜怒,蹄之。(柳宗元《三戒》) 本题的主要目的是帮助学生了解古代汉语中的词类活用现象。大致说来,古汉语词类活用有以下几种:使动用法(包括动词的使动用法,其中大部分是不及物动词的使动用法,少量是及物动词的使动用法和形容词、名词的使动用法)、意动用法(包括形容词、名词的意动用法)、名词用作动词、名词用作状语等。 2.判断下面各组句子中加横线的词的意义和用法不相同的一组。A.①今如此以百骑走,匈奴追杀我立尽。(《史记·李将军列传》)?

②今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。(苏轼《石钟山记》)?

B.①是时会暮,胡兵终怪之。(《史记·李将军列传》)?

② 会天大雨,道不通,度已失期。(《史记·陈涉世家》)?

C.①既出塞,出东道。(《史记·李将军列传》)?

②始皇既没,余威震于殊俗。(贾谊《过秦论》)

D.①百姓闻之,无老壮皆为垂涕。(《史记·李将军列传》)?

②事无大小,悉以咨之,然后施行。(诸葛亮《出师表》)? 本题的主要目的是帮助学生了解常见文言虚词的一般用法。

正确选项是A。

A项中的两个“以”字,从词性来看均为介词,但从语法意义上看前一个是引出施事(表示领率),后一个是引出工具。

B项中两个“会”字是常用的文言副词,其意义都是“正好、恰巧”。

C项中“既”都表示“已经”“……之后”。

D项中的“无”是连词,均表示“无论、不论”的意思。3.把下面句子翻译成现代汉语。

①其李将军之谓也?(《史记·李将军列传》)

②及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。

(同上)

③卿新有功,今西见上,宜勿自伐,应对常若不足者。(《三国志》)

④使尧在上,咎繇为理,安有取人之驹者乎?(《说苑·政理》)

⑤隐处穷泽,身自躬佣 。邻县士民慕其德,就居止者百余家。(《后汉书·循吏列传》)

①中“其”是语气词,表示推测的语气,可以译为

“大概”;“李将军之谓”是用“之”提宾的倒装句,即“谓李将军”。理解了这两处大致就能翻译正确:“大概是说李将军的吧?/大概说的是李将军吧?”

②句中“及”“尽”两词,意思是“到……时”“竭尽”,翻译:“到死的时候,天下熟知他和不熟知他的人,都为他竭尽哀悼。”

本题的主要目的是训练学生文言文综合能力,要求比前面的题目灵活一些,重点是要对句式、关键词语把握准确。 ③句“今”要理解为“现在”,“西”是方位名词作状语,“伐”是“夸耀”,翻译:“你刚刚有了功劳,现在西去谒见主上,不应自我夸耀,要在交谈中表现出好像做得不够的样子。”

④句中“使”要理解为“假使”,并且要知道

“安”引导一个反问句:“假使尧在上主政,咎繇当法官,怎么会有夺人马驹的呢?”

⑤句中“就”是“到”的意思,翻译:“隐居在偏远的湖泽,亲自种田做工。邻县的人们仰慕他的道德,到他那里定居的有百余家。”

同课章节目录