京改版化学九年级下册 第十二章 盐 复习:《科学探究学习—控制变量法》教学设计和教学反思

文档属性

| 名称 | 京改版化学九年级下册 第十二章 盐 复习:《科学探究学习—控制变量法》教学设计和教学反思 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 345.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《科学探究学习—控制变量法》教学设计和教学反思

作者姓名:

指导思想与理论依据

初中化学教学改革的重点是:以提高学生的科学素养为主旨;重视科学、技术与社会的相互联系;提倡多元化的学习方式;强化评价的诊断、激励与发展的功能。

科学探究是一种重要而有效的学习方式,在义务教育化学课程中明确提出发展科学探究是学生积极主动的获取化学知识、认识和解决化学问题的重要实践活动。它涉及提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流等要素。坚持“以学生为主体,以教师为主导”的原则,学生通过亲身经历和体验科学探究活动,激发学习化学的兴趣,增进对科学的情感。学习探究的基本方法,初步形成科学探究能力对发展学生的科学素养是具有不可替代的作用。

(二) 教学背景分析

(1)学习内容分析

科学探究是初中教学中十分重要的一部分,是提升学生科学素养的一种重要的方法。重视科学探究过程和学生体验也是近几年中考题的出题方向。控制变量法是科学探究多因素影响过程中的必须用的一种方法。其中包括分析可能影响的因素,确定研究单一因素后如何控制其它因素,常用的方法是通过实验对比法设计实验。之后学生完成实验,收集证据,分析与结论,反思与交流,完成一次完整的科学探究。

教学设计中,在学生已有知识的基础上,通过预习前测帮助学生将碎片性知识进行整合,总结出科学探究中控制变量方法的一般模式和方法。紧接着通过解决实际问题体验应用控制变量的方法设计实验,得出结论的科学研究过程。用时较长,选择60分钟的大课完成。 本课学生利用学到的化学知识理解解决相关的化学问题,提高科学素养,引导学生真正从化学角度认识,分析,思考问题。

(2)学生情况分析

顺义区初级中学的初三学生。学生学习能力较弱,化学知识基础较好,学习的热情还比较高,喜欢动手完成实验。以往新课中学生跟着教师已经完成了很有探究性试验,学生已经有了一定的实验探究能力,但学生的知识多为点状,很难完整的应用于实验中。主要体现在发现问题,设计解决方案的能力较差。所以基于学生的学习现状,我设计了预习前测,启发学生总结实验过程及分析问题的方法。总结梳理后再应用于解决实际问题。逐步将学生带入实验探究过程体验探究的魅力,提高学生的探究能力,感受成功,增加自信心,爱上化学。

(三)本课教学目标设计

【知识与技能】:

(1)了解控制变量法的内涵及应用范围。

(2)学会分析可能的影响因素及如何控制干扰因素,从而设计合理的实验方案。

(3)初步形成基本的化学实验技能,初步学会设计实验方案,并能完成一些简单化学实验。

【过程与方法】:

(1)初步学会应该已有知识分析可能因素影响,并去伪存真,提出合理假设

(2)认识科学探究的意义,能通过控制变量的方法设计并进行简单的探究活动,增进对科学探究的体验。

(3)能主动与他人进行交流和讨论,清楚的表达自己的观点,逐步形成良好的学习方法。

【情感态度与价值观】:

增强对物质世界多变的好奇心和探究欲,发展学习化学的兴趣。

初步养成勤于思考、敢于质疑、严谨求实、乐于实践、善于合作的科学素养。

【教学重点】:(1)实验中多因素分析及控制变量法。

(2)基于实际问题的探究,得出结论。

【教学难点】:应用控制变量法探究实际问题。

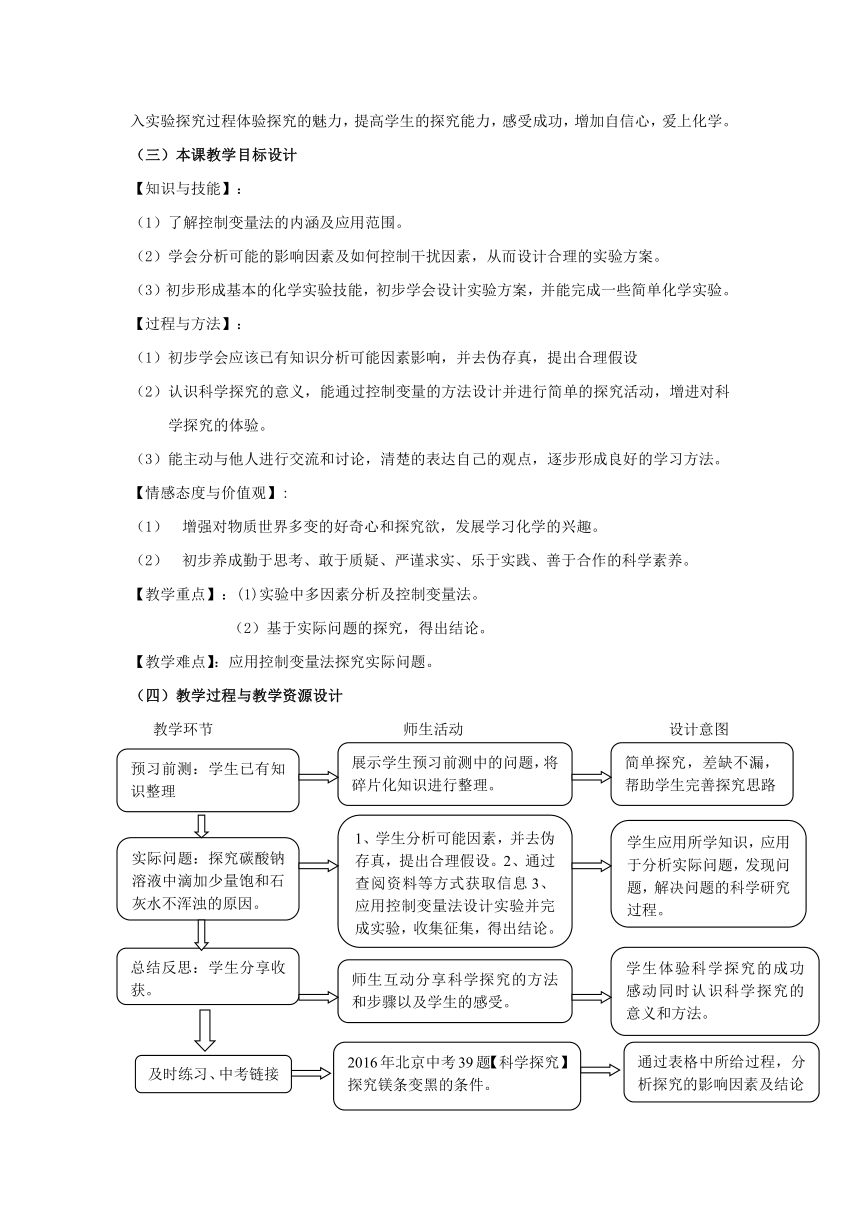

(四)教学过程与教学资源设计

教学环节 师生活动 设计意图

教学过程

教学活动

学生活动

设计意图

环节1预习前 测

【引入】化学是一门自然科学,实验探究是重要的研究手段。

请同学们拿出预习测试。我们一起整理应用控制变量法探究过程中的方法和思路。

【问题情境】:探究KMnO4固体在不同溶剂中溶解情况。

问题1所需试剂和仪器:

问题2:可能因素分析:

【板书】

问题3:明确研究因素:

问题4:如何控制其它因素:

问题5:方案装置图:

注意:标出试剂和用量以及添加顺序

问题6:实验结论如何表达:

强调结论中体现控制变量:其它条件相同时。

控制

【板书】目的 现象,结论

控制可以保证科学研究的严谨性。在多因素影响的体系内每一次实验只能研究一个因素也就是目的, 为了得到正确的现象和结论,就必须控制其它因素不变。因此在研究中控制变量是一种十分重要的研究方法。

聆听,理解

(展示学生答案)

改正、补充、评价预习学案。

(填学案)

(展示学生答案)

学生补充,整理答案

(填学案)

简单探究,差缺补漏,帮助学生完善探究思路

环节2实际问题

【过渡】复习总结不是为了纸上谈兵,是要解决实际问题,同学们你们准备好了吗?

【实际问题情境】

取2ml10%Na2CO3溶液于试管中,滴加5滴饱和澄清石灰水。

问题1:请写出方程式,预测实验现象。

【演示实验】

问题2:在此情景下,导致实验未得到预期实验现象的影响因素可能有哪些?

【板书】

【查阅资料】

Na2CO3+CO2+H2O==2NaHCO3

因为空气中的二氧化碳和水浓度很小. 所以Na2CO3溶液很难变质。

【设计实验】

猜想1:饱和石灰水变质了。

猜想2:石灰水用量小。

猜想3:Na2CO3浓度有关。

【探究1】探究饱和石灰水是否完全变质导致实验无明显现象。

【实验设计图】:

学生展示设计图

优化实验:操作简单,滴加酚酞或吹入CO2。

【探究2】石灰水用量小导致实验无明显现象

【实验设计图】:

学生展示设计图

【探究3】Na2CO3浓度小导致实验无明显现象

【实验设计图】:

学生展示设计图

【过渡】同学们集思广益完成了方案设计,接下就是同学们动手实验了,分组实验,实验现象结论共享。

【学生实验】

汇报,分享实验现象结论。

【展示资料】. 2.某些难溶性的盐(如CaCO3),在可溶性的盐溶液中溶解度会增大。

【实验质疑】

可能是Na2CO3溶液浓度偏大将CaCO3溶解,导致无明显现象吗?

【实验设计图】:

【演示实验】

现象:1%Na2CO3溶液变浑浊。

10%Na2CO3溶液无明显现象

【溶解原因分析】产生的CaCO3被溶液中的Na+ 和CO32—通过静电作用拆分成Ca2+和CO32-,表现为溶解。

【解释时间因素的影响】

回顾影响因素中的时间因素,同学们推测原因是反应太慢。通过以上的实验分析,你们还认为是反应速率的原因吗?

但为什么一段时间后有出现了呢?

暂时分开的Ca2+和CO32-在一段时间后还会再次结合到一起形成稳定的CaCO3沉淀。

【综合以上实验】

原实验未见到明显现象的原因是:

Na2CO3溶液浓度偏大和石灰水用量小导致还有时间。

【实验反思】

在不改变实验试剂的情况下,当滴入几滴某溶液后,溶液迅速变浑浊。改进后实验操作 :

【演示实验】

【实验现象】加入1滴就迅速产生浑浊。

反应方程式:

Na2CO3+Ca(OH)2= CaCO3+

2NaOH

预测现象:溶液变浑浊。

实际现象:无明显变化。

【去伪存真】

温度:反应放热很少,CaCO3溶解度影响很小。

压强,空气,水:CaCO3无影响

石灰水浓度小:已经饱和

Na2CO3变质:查阅资料

【发现】 学生感受反应放热时发现刚刚无明显现象的溶液变浑浊了,从而确定没看到预期现象与时间有关。

【学生设计】:

(1)酚酞检验

(2)通入CO2

【学生设计】:

继续滴加饱和石灰水。

【学生设计】:

对比实验:10% Na2CO3

和饱和Na2CO3,

【探究1的现象】:

滴加酚酞石灰水变红

或吹入CO2石灰水变浑浊

【实验结论】

石灰水未完全变质,猜想1不成立。

【探究2的现象】:

滴加5滴石灰水溶液不浑浊,滴加10滴慢慢变浑浊。

【实验结论】

猜想2正确。

【探究3的现象】

均无明显现象。

【实验结论】

猜想3不正确

【同学发现异常现象】

滴加石灰水不震荡在溶液上层会出现浑浊,但振荡后会消失。

【学生猜想】生成的碳酸钙浑浊溶解在碳酸钠溶液里。

【学生设计】:

对比实验:10% Na2CO3

和1%Na2CO3

【实验结论】

Na2CO3溶液浓度偏大将CaCO3溶解导致无明显现象。

【学生回答】不是

聆听,解惑

【学生回答】

取2ml饱和澄清石灰水与试管中,滴加几滴Na2CO3溶液。

。

学生应用所学知识,应用于分析实际问题,发现问题,解决问题的科学研究过程。

学生通过资料中信息提取,完成异常现象理解

环节3 学生分享收获

【过渡】恭喜同学们完成这次探究之旅,很高兴看到你们的小表情从迷茫到锁眉紧锁到现在的释然,我知道你已经融入探究之中。相信同学们一定有收获,谁愿意与大家分享?

很谢谢,以上同学的分享。

科学是海,探究是船,控制变量是帆。希望同学们在科学的海洋里杨帆起航。探索更多的奥秘。

【同学分享】

甲同学:

乙同学:

学生体验科学探究的成功感动同时认识科学探究的意义和方法。

环节4中考链接

2016年北京中考39题【科学探究】

探究镁条变黑的条件。

【学生做题】

通过表格中所给过程,分析探究的影响因素及结论

通过表格中所给过程,分析探究的影响因素及结论

【板书】

科学探究学习

一、控制变量法 二、应用

温度

环境 压强

因素 空气

种类

物质

用量:质量,接触面积

体积,质量分数

控制

目的 现象,结论

Na2CO3+Ca(OH)2= CaCO3+2NaOH

实际现象:无明显现象

原因 可能因素 结论

1、没反应 Ca(OH)2完全变质【√】 错误

Na2CO3完全变质 【╳】

2、CaCO3极少 Ca(OH)2量少 【√】 正确

Ca(OH)2浓度低【╳】

Na2CO3量少 【╳】

Na2CO3浓度低 【√】 错误

3、SCaCO3增大:反应放热 【╳】

4、反应慢: 时间 【√】 正确

【教学反思】 首先感谢北京市顺义区化学教研员赵老师和各位同仁的挺立相助。

本节课秉承“以学生为主体,以教师为主导”的原则,学生通过亲身经历和体验科学探究活动,激发学习化学的兴趣,增进对科学的情感,以达到提升学生科学素养的教育目标。

亮点1:每次在准备上复习课时,我总是要先备学生再备知识,这次也不例外。学生经过大半年的化学学习已经对化学的研究方法有了一定的认识,所以我设计了预习前测试题是改编2016年北京中考37题,目的是了解学生知识掌握情况,并通过知识梳理帮助学生形成完整的探究框架和思路。

亮点2:现在的教育改革方向指引着我们,不能只是一味的让学生记住,而应该是让学生通过实践将知识总结并消化吸收构建成自己的知识体系,从而形成良好的学习习惯,提升科学素质。

设计基于实际问题的探究,情境改编自2016年西城一模37题。2ml10%Na2CO3溶液于试管中,滴加5滴饱和澄清石灰水无明显现象的原因,鼓励学生分析可能因素进行猜想,设计实验验证。不做预设,给学生开放空间,体验探究的过程,感受探究的快乐。

亮点3:不避讳任何异常现象,在学生能接受的范围内将问题讲清楚。

猜想温度影响是学生发现新的异常现象1,刚刚演示实验中没有浑浊的溶液变浑浊了,学生猜想一定与时间有关,但分析的原因是反应速率慢,教师没有过多解释并表示赞赏。

异常现象2,向10%Na2CO3溶液和饱和Na2CO3溶液中滴加饱和石灰水时不振荡都会有沉淀,振荡后沉淀消失。引发学生再次分析时间因素原因应该不是反应慢,可能是生成的碳酸钙溶解了。通过实验验证和资料信息,最终找到了真正的原因盐溶液的浓度会暂时影响CaCO3的溶解度。反思原因,学生分析出原实验能迅速产生沉淀的方法。

“实事求是,认真探究,通过各种途径找出真相”是每一个勇于探究的人的座右铭。科学的发展是靠我们这样一代一代探究者推动的,这也正是科学的魅力。

亮点4:在探讨中提升知识。教学中设计了很多学生交流合作的环节。学生们在合作、分享、展示的过程中不断完善自我。学生与学生的互动交流中更能迸发出智慧的火花,更能激发学生的思考和表现欲从而提升自信心。

亮点5:运用熟练多媒体资源。PPT课件,实物投影,触摸式白板的运用,给教学提供了便利,增加教学的直观性和参与度,也增加了课堂教学容量。

研究课后观摩老师提出了很有价值的建议:

建议1:复习课的内容应融入新授课中。科学探究是一种研究方法,不是一节课两节课就能学会的,要不断的在课堂上设计情境,不断的应用,不断体会最终将探究变成一种习惯。这是我以后教学的方向。

建议2:学生主动参与,全情投入,乐在其中的课堂是每个老师的努力方向。把课堂还给学生,把时间留给学生,把问题留给学生,通过师生合作,生生合作的学习方式,提升学生的学习能力。

建议3:根据学生的学情,确定教学内容的难易程度。这节课上课的学生是A类学生,如果给B班学生讲授就应该多铺设台阶,启发学生完成探究。根据教学内容区分长短课。像这节探究性课,教学时间就一定要充足,我选择了60分钟的大课。

建议4:教育的核心是育人。初中学生一般是亲其师信其道,所以教师尽量了解学生,和学生保持有效的沟通是教学中必不可少的一部分。区里统一安排在仁和中学上课,不是我自己的班级,所以我提前来这个班听过课,简单了解了这些学生。但交流方面依然不如我自己带的班的孩子顺畅。

总之,教学无止境。我会不断的历练自己,总结经验,提升自身的教学水平,同时给学生搭建更多的平台,陪他们一起经历一起成长。

作者姓名:

指导思想与理论依据

初中化学教学改革的重点是:以提高学生的科学素养为主旨;重视科学、技术与社会的相互联系;提倡多元化的学习方式;强化评价的诊断、激励与发展的功能。

科学探究是一种重要而有效的学习方式,在义务教育化学课程中明确提出发展科学探究是学生积极主动的获取化学知识、认识和解决化学问题的重要实践活动。它涉及提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流等要素。坚持“以学生为主体,以教师为主导”的原则,学生通过亲身经历和体验科学探究活动,激发学习化学的兴趣,增进对科学的情感。学习探究的基本方法,初步形成科学探究能力对发展学生的科学素养是具有不可替代的作用。

(二) 教学背景分析

(1)学习内容分析

科学探究是初中教学中十分重要的一部分,是提升学生科学素养的一种重要的方法。重视科学探究过程和学生体验也是近几年中考题的出题方向。控制变量法是科学探究多因素影响过程中的必须用的一种方法。其中包括分析可能影响的因素,确定研究单一因素后如何控制其它因素,常用的方法是通过实验对比法设计实验。之后学生完成实验,收集证据,分析与结论,反思与交流,完成一次完整的科学探究。

教学设计中,在学生已有知识的基础上,通过预习前测帮助学生将碎片性知识进行整合,总结出科学探究中控制变量方法的一般模式和方法。紧接着通过解决实际问题体验应用控制变量的方法设计实验,得出结论的科学研究过程。用时较长,选择60分钟的大课完成。 本课学生利用学到的化学知识理解解决相关的化学问题,提高科学素养,引导学生真正从化学角度认识,分析,思考问题。

(2)学生情况分析

顺义区初级中学的初三学生。学生学习能力较弱,化学知识基础较好,学习的热情还比较高,喜欢动手完成实验。以往新课中学生跟着教师已经完成了很有探究性试验,学生已经有了一定的实验探究能力,但学生的知识多为点状,很难完整的应用于实验中。主要体现在发现问题,设计解决方案的能力较差。所以基于学生的学习现状,我设计了预习前测,启发学生总结实验过程及分析问题的方法。总结梳理后再应用于解决实际问题。逐步将学生带入实验探究过程体验探究的魅力,提高学生的探究能力,感受成功,增加自信心,爱上化学。

(三)本课教学目标设计

【知识与技能】:

(1)了解控制变量法的内涵及应用范围。

(2)学会分析可能的影响因素及如何控制干扰因素,从而设计合理的实验方案。

(3)初步形成基本的化学实验技能,初步学会设计实验方案,并能完成一些简单化学实验。

【过程与方法】:

(1)初步学会应该已有知识分析可能因素影响,并去伪存真,提出合理假设

(2)认识科学探究的意义,能通过控制变量的方法设计并进行简单的探究活动,增进对科学探究的体验。

(3)能主动与他人进行交流和讨论,清楚的表达自己的观点,逐步形成良好的学习方法。

【情感态度与价值观】:

增强对物质世界多变的好奇心和探究欲,发展学习化学的兴趣。

初步养成勤于思考、敢于质疑、严谨求实、乐于实践、善于合作的科学素养。

【教学重点】:(1)实验中多因素分析及控制变量法。

(2)基于实际问题的探究,得出结论。

【教学难点】:应用控制变量法探究实际问题。

(四)教学过程与教学资源设计

教学环节 师生活动 设计意图

教学过程

教学活动

学生活动

设计意图

环节1预习前 测

【引入】化学是一门自然科学,实验探究是重要的研究手段。

请同学们拿出预习测试。我们一起整理应用控制变量法探究过程中的方法和思路。

【问题情境】:探究KMnO4固体在不同溶剂中溶解情况。

问题1所需试剂和仪器:

问题2:可能因素分析:

【板书】

问题3:明确研究因素:

问题4:如何控制其它因素:

问题5:方案装置图:

注意:标出试剂和用量以及添加顺序

问题6:实验结论如何表达:

强调结论中体现控制变量:其它条件相同时。

控制

【板书】目的 现象,结论

控制可以保证科学研究的严谨性。在多因素影响的体系内每一次实验只能研究一个因素也就是目的, 为了得到正确的现象和结论,就必须控制其它因素不变。因此在研究中控制变量是一种十分重要的研究方法。

聆听,理解

(展示学生答案)

改正、补充、评价预习学案。

(填学案)

(展示学生答案)

学生补充,整理答案

(填学案)

简单探究,差缺补漏,帮助学生完善探究思路

环节2实际问题

【过渡】复习总结不是为了纸上谈兵,是要解决实际问题,同学们你们准备好了吗?

【实际问题情境】

取2ml10%Na2CO3溶液于试管中,滴加5滴饱和澄清石灰水。

问题1:请写出方程式,预测实验现象。

【演示实验】

问题2:在此情景下,导致实验未得到预期实验现象的影响因素可能有哪些?

【板书】

【查阅资料】

Na2CO3+CO2+H2O==2NaHCO3

因为空气中的二氧化碳和水浓度很小. 所以Na2CO3溶液很难变质。

【设计实验】

猜想1:饱和石灰水变质了。

猜想2:石灰水用量小。

猜想3:Na2CO3浓度有关。

【探究1】探究饱和石灰水是否完全变质导致实验无明显现象。

【实验设计图】:

学生展示设计图

优化实验:操作简单,滴加酚酞或吹入CO2。

【探究2】石灰水用量小导致实验无明显现象

【实验设计图】:

学生展示设计图

【探究3】Na2CO3浓度小导致实验无明显现象

【实验设计图】:

学生展示设计图

【过渡】同学们集思广益完成了方案设计,接下就是同学们动手实验了,分组实验,实验现象结论共享。

【学生实验】

汇报,分享实验现象结论。

【展示资料】. 2.某些难溶性的盐(如CaCO3),在可溶性的盐溶液中溶解度会增大。

【实验质疑】

可能是Na2CO3溶液浓度偏大将CaCO3溶解,导致无明显现象吗?

【实验设计图】:

【演示实验】

现象:1%Na2CO3溶液变浑浊。

10%Na2CO3溶液无明显现象

【溶解原因分析】产生的CaCO3被溶液中的Na+ 和CO32—通过静电作用拆分成Ca2+和CO32-,表现为溶解。

【解释时间因素的影响】

回顾影响因素中的时间因素,同学们推测原因是反应太慢。通过以上的实验分析,你们还认为是反应速率的原因吗?

但为什么一段时间后有出现了呢?

暂时分开的Ca2+和CO32-在一段时间后还会再次结合到一起形成稳定的CaCO3沉淀。

【综合以上实验】

原实验未见到明显现象的原因是:

Na2CO3溶液浓度偏大和石灰水用量小导致还有时间。

【实验反思】

在不改变实验试剂的情况下,当滴入几滴某溶液后,溶液迅速变浑浊。改进后实验操作 :

【演示实验】

【实验现象】加入1滴就迅速产生浑浊。

反应方程式:

Na2CO3+Ca(OH)2= CaCO3+

2NaOH

预测现象:溶液变浑浊。

实际现象:无明显变化。

【去伪存真】

温度:反应放热很少,CaCO3溶解度影响很小。

压强,空气,水:CaCO3无影响

石灰水浓度小:已经饱和

Na2CO3变质:查阅资料

【发现】 学生感受反应放热时发现刚刚无明显现象的溶液变浑浊了,从而确定没看到预期现象与时间有关。

【学生设计】:

(1)酚酞检验

(2)通入CO2

【学生设计】:

继续滴加饱和石灰水。

【学生设计】:

对比实验:10% Na2CO3

和饱和Na2CO3,

【探究1的现象】:

滴加酚酞石灰水变红

或吹入CO2石灰水变浑浊

【实验结论】

石灰水未完全变质,猜想1不成立。

【探究2的现象】:

滴加5滴石灰水溶液不浑浊,滴加10滴慢慢变浑浊。

【实验结论】

猜想2正确。

【探究3的现象】

均无明显现象。

【实验结论】

猜想3不正确

【同学发现异常现象】

滴加石灰水不震荡在溶液上层会出现浑浊,但振荡后会消失。

【学生猜想】生成的碳酸钙浑浊溶解在碳酸钠溶液里。

【学生设计】:

对比实验:10% Na2CO3

和1%Na2CO3

【实验结论】

Na2CO3溶液浓度偏大将CaCO3溶解导致无明显现象。

【学生回答】不是

聆听,解惑

【学生回答】

取2ml饱和澄清石灰水与试管中,滴加几滴Na2CO3溶液。

。

学生应用所学知识,应用于分析实际问题,发现问题,解决问题的科学研究过程。

学生通过资料中信息提取,完成异常现象理解

环节3 学生分享收获

【过渡】恭喜同学们完成这次探究之旅,很高兴看到你们的小表情从迷茫到锁眉紧锁到现在的释然,我知道你已经融入探究之中。相信同学们一定有收获,谁愿意与大家分享?

很谢谢,以上同学的分享。

科学是海,探究是船,控制变量是帆。希望同学们在科学的海洋里杨帆起航。探索更多的奥秘。

【同学分享】

甲同学:

乙同学:

学生体验科学探究的成功感动同时认识科学探究的意义和方法。

环节4中考链接

2016年北京中考39题【科学探究】

探究镁条变黑的条件。

【学生做题】

通过表格中所给过程,分析探究的影响因素及结论

通过表格中所给过程,分析探究的影响因素及结论

【板书】

科学探究学习

一、控制变量法 二、应用

温度

环境 压强

因素 空气

种类

物质

用量:质量,接触面积

体积,质量分数

控制

目的 现象,结论

Na2CO3+Ca(OH)2= CaCO3+2NaOH

实际现象:无明显现象

原因 可能因素 结论

1、没反应 Ca(OH)2完全变质【√】 错误

Na2CO3完全变质 【╳】

2、CaCO3极少 Ca(OH)2量少 【√】 正确

Ca(OH)2浓度低【╳】

Na2CO3量少 【╳】

Na2CO3浓度低 【√】 错误

3、SCaCO3增大:反应放热 【╳】

4、反应慢: 时间 【√】 正确

【教学反思】 首先感谢北京市顺义区化学教研员赵老师和各位同仁的挺立相助。

本节课秉承“以学生为主体,以教师为主导”的原则,学生通过亲身经历和体验科学探究活动,激发学习化学的兴趣,增进对科学的情感,以达到提升学生科学素养的教育目标。

亮点1:每次在准备上复习课时,我总是要先备学生再备知识,这次也不例外。学生经过大半年的化学学习已经对化学的研究方法有了一定的认识,所以我设计了预习前测试题是改编2016年北京中考37题,目的是了解学生知识掌握情况,并通过知识梳理帮助学生形成完整的探究框架和思路。

亮点2:现在的教育改革方向指引着我们,不能只是一味的让学生记住,而应该是让学生通过实践将知识总结并消化吸收构建成自己的知识体系,从而形成良好的学习习惯,提升科学素质。

设计基于实际问题的探究,情境改编自2016年西城一模37题。2ml10%Na2CO3溶液于试管中,滴加5滴饱和澄清石灰水无明显现象的原因,鼓励学生分析可能因素进行猜想,设计实验验证。不做预设,给学生开放空间,体验探究的过程,感受探究的快乐。

亮点3:不避讳任何异常现象,在学生能接受的范围内将问题讲清楚。

猜想温度影响是学生发现新的异常现象1,刚刚演示实验中没有浑浊的溶液变浑浊了,学生猜想一定与时间有关,但分析的原因是反应速率慢,教师没有过多解释并表示赞赏。

异常现象2,向10%Na2CO3溶液和饱和Na2CO3溶液中滴加饱和石灰水时不振荡都会有沉淀,振荡后沉淀消失。引发学生再次分析时间因素原因应该不是反应慢,可能是生成的碳酸钙溶解了。通过实验验证和资料信息,最终找到了真正的原因盐溶液的浓度会暂时影响CaCO3的溶解度。反思原因,学生分析出原实验能迅速产生沉淀的方法。

“实事求是,认真探究,通过各种途径找出真相”是每一个勇于探究的人的座右铭。科学的发展是靠我们这样一代一代探究者推动的,这也正是科学的魅力。

亮点4:在探讨中提升知识。教学中设计了很多学生交流合作的环节。学生们在合作、分享、展示的过程中不断完善自我。学生与学生的互动交流中更能迸发出智慧的火花,更能激发学生的思考和表现欲从而提升自信心。

亮点5:运用熟练多媒体资源。PPT课件,实物投影,触摸式白板的运用,给教学提供了便利,增加教学的直观性和参与度,也增加了课堂教学容量。

研究课后观摩老师提出了很有价值的建议:

建议1:复习课的内容应融入新授课中。科学探究是一种研究方法,不是一节课两节课就能学会的,要不断的在课堂上设计情境,不断的应用,不断体会最终将探究变成一种习惯。这是我以后教学的方向。

建议2:学生主动参与,全情投入,乐在其中的课堂是每个老师的努力方向。把课堂还给学生,把时间留给学生,把问题留给学生,通过师生合作,生生合作的学习方式,提升学生的学习能力。

建议3:根据学生的学情,确定教学内容的难易程度。这节课上课的学生是A类学生,如果给B班学生讲授就应该多铺设台阶,启发学生完成探究。根据教学内容区分长短课。像这节探究性课,教学时间就一定要充足,我选择了60分钟的大课。

建议4:教育的核心是育人。初中学生一般是亲其师信其道,所以教师尽量了解学生,和学生保持有效的沟通是教学中必不可少的一部分。区里统一安排在仁和中学上课,不是我自己的班级,所以我提前来这个班听过课,简单了解了这些学生。但交流方面依然不如我自己带的班的孩子顺畅。

总之,教学无止境。我会不断的历练自己,总结经验,提升自身的教学水平,同时给学生搭建更多的平台,陪他们一起经历一起成长。