生物:6.1《遗传信息》课件(1)(沪科版第二册)

文档属性

| 名称 | 生物:6.1《遗传信息》课件(1)(沪科版第二册) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2009-09-24 19:24:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。第六章 第一节教材分析实验6.1DNA分子模型的搭建第一节遗传信息本节内容:

DNA是主要的遗传物质

DNA的分子结构

基因的概念

遗传物质的发现历程1.米歇尔的发现

1892年

米歇尔发现——核质----染色质(染色体)

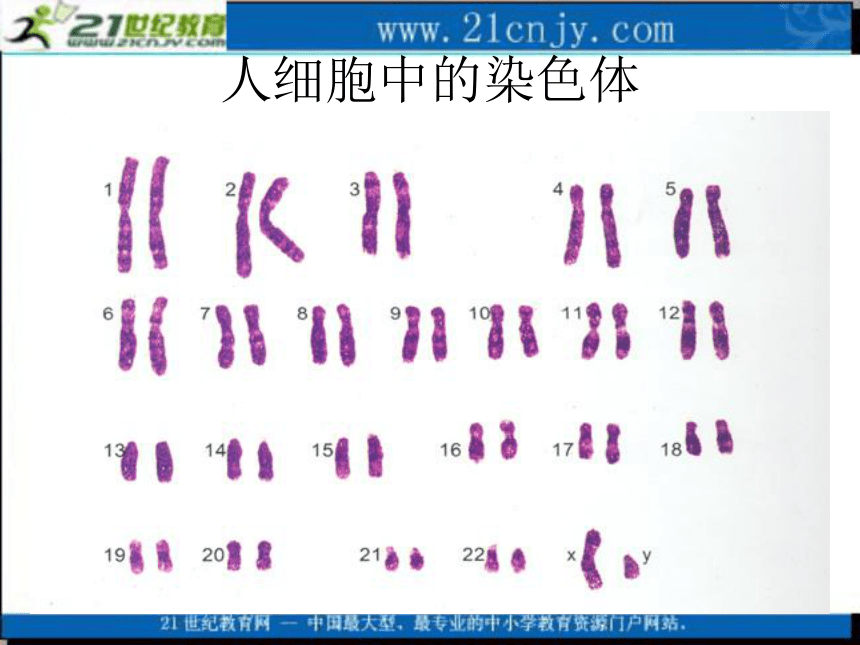

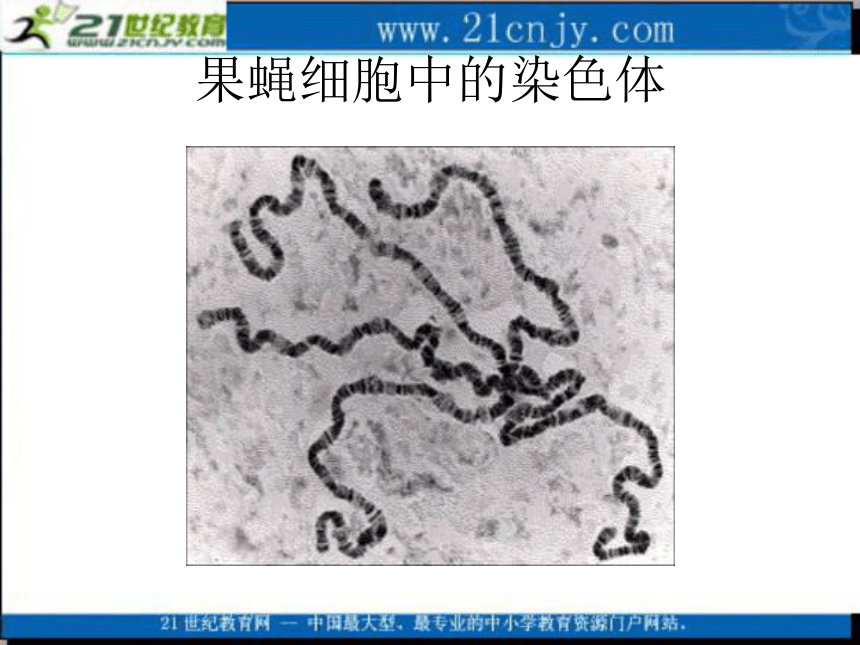

人细胞中的染色体果蝇细胞中的染色体2.其他科学研究表明:

动物、植物细胞中都有一定数量的染色体,体细胞中含量不变,生殖细胞中减半

结论:细胞核中的染色体与遗传有关3.孚尔根染色法

德国科学家孚尔根染色法特异性染DNA,结果发现DNA主要在细胞核的染色体中。

4.科塞尔发现

染色体成分是DNA和蛋白质(获1910年诺贝尔奖)进一步探究问题染色体中的蛋白质还是DNA是遗传物质?

当时的推测:蛋白质最可能是遗传物质

原因:蛋白质由20种不同氨基酸组成,DNA只有4种不同碱基作为遗传物质应具备那些条件?遗传物质必须能够自我复制

.遗传物质结构相对稳定,但在一定

条件下能够发生变化,且变化可遗传

含有大量遗传信息实验如何证明生物的遗传物质?实验材料选择:

实验设计思路:思路:成分与染色体相似的生物

理想材料:病毒把DNA、蛋白质分开,单独看在遗传中的作用

观察指标:?标记这两种物质如何标记这两种物质?DNA含磷不含硫,蛋白质含硫但极少含磷,分别标记

用放射性同位素 标记蛋白质,用放射性同位素 标记DNA观察指标:子代体内的放射性噬菌体侵染细菌实验噬菌体侵染细菌实验上清液放射性很高,细菌内无放射性。用含35s的噬菌体去感染未被标记的大肠杆菌。细菌内无放射性用含32p 的噬菌体去感染未被标记的大肠杆菌。上清液无放射性,细菌内有放射性。细菌内有放射性噬菌体侵染细菌实验实验过程及现象:实验现象分析:

现象:标记噬菌体蛋白质,细菌体内无放射性

结论:噬菌体的蛋白质外壳没有进入细菌体内

现象:标记噬菌体DNA,细菌体内有放射性,子代噬菌体也带有放射性。

结论:DNA进入细菌体内,起遗传作用的是DNA.此实验能否证明蛋白质不是遗传物质?

不能,因为它没有进入,无法知道它的作用,不一定不是

如何证明蛋白质不是:?

参考书上P45阅读与思考噬菌体侵染细菌的过程噬菌体侵入细菌过程过程:

吸附----注入----复制合成----释放实验结果: 第一组 实验第二组实验

亲代噬菌体32P标记DNA35S标记蛋白质细菌细胞内有32P标记DNA无35S标记蛋白质子代噬菌体DNA有32P标记外壳蛋白质无35S实验结论DNA分子具有连续性,是遗传物质 遗传物质除了DNA以外,还有RNA,一切生物的遗传物质都是核酸。只有一部分病毒以RNA为遗传物质的,数量比较少,绝多数生物的遗传物质还是DNA,所以说,DNA是主要遗传物质。现代科学已经充分证明1953年,美国生物学家沃森和英国科学家克里克建立了DNA双螺旋结构模型,标志着生物学研究进入了分子水平DNA双螺旋结构的发现DNA的结构DNA的结构:

5种元素→3类物质→4种基本单位→2条链→1种结构 13脱氧

核糖磷酸N腺嘌呤(A)脱氧核苷酸 脱氧腺苷酸

鸟嘌呤(G)脱氧核苷酸 脱氧鸟苷酸

胞嘧啶(C)脱氧核苷酸 脱氧胞苷酸

胸腺嘧啶(T)脱氧核苷酸 脱氧胸苷酸1.化学组成 基本单位:脱氧核苷酸2.平面结构3.空间结构结构特点两条链,反向平行,盘旋构成双螺旋。

外侧:脱氧核糖和磷酸交替,构成基本骨架

内侧:碱基按互补配对原则以氢键形成碱基对 碱基互补配对:A与T,G与C配对。

每上升一圈,10个碱基,3.4纳米4.DNA分子特性稳定性:由磷酸和脱氧核糖相间排列的两条主链稳定不变。

多样性:构成DNA的脱氧核苷酸数目成千上万,碱基排列顺序千变万化

特异性:由于DNA分子的多样性,就构成了每个DNA分子自身严格的特异性。基因的定义:基因是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是具有遗传效应的DNA片段。性状:是生物体可以鉴别的形态、结构、生理等特征的总和。基因的结构染色体、DNA与基因的关系图脱氧核苷酸、基因、DNA、染色体的关系。脱氧核苷酸基因DNA染色体基因中脱氧核苷酸排列顺序代表着遗传信息。每个基因中含有许多脱氧核苷酸每个DNA分子含有许多个基因基因是有遗传效应的DNA片段每个染色体(不含染色单体)有一个DNA分子染色体是DNA的主要载体

DNA是主要的遗传物质

DNA的分子结构

基因的概念

遗传物质的发现历程1.米歇尔的发现

1892年

米歇尔发现——核质----染色质(染色体)

人细胞中的染色体果蝇细胞中的染色体2.其他科学研究表明:

动物、植物细胞中都有一定数量的染色体,体细胞中含量不变,生殖细胞中减半

结论:细胞核中的染色体与遗传有关3.孚尔根染色法

德国科学家孚尔根染色法特异性染DNA,结果发现DNA主要在细胞核的染色体中。

4.科塞尔发现

染色体成分是DNA和蛋白质(获1910年诺贝尔奖)进一步探究问题染色体中的蛋白质还是DNA是遗传物质?

当时的推测:蛋白质最可能是遗传物质

原因:蛋白质由20种不同氨基酸组成,DNA只有4种不同碱基作为遗传物质应具备那些条件?遗传物质必须能够自我复制

.遗传物质结构相对稳定,但在一定

条件下能够发生变化,且变化可遗传

含有大量遗传信息实验如何证明生物的遗传物质?实验材料选择:

实验设计思路:思路:成分与染色体相似的生物

理想材料:病毒把DNA、蛋白质分开,单独看在遗传中的作用

观察指标:?标记这两种物质如何标记这两种物质?DNA含磷不含硫,蛋白质含硫但极少含磷,分别标记

用放射性同位素 标记蛋白质,用放射性同位素 标记DNA观察指标:子代体内的放射性噬菌体侵染细菌实验噬菌体侵染细菌实验上清液放射性很高,细菌内无放射性。用含35s的噬菌体去感染未被标记的大肠杆菌。细菌内无放射性用含32p 的噬菌体去感染未被标记的大肠杆菌。上清液无放射性,细菌内有放射性。细菌内有放射性噬菌体侵染细菌实验实验过程及现象:实验现象分析:

现象:标记噬菌体蛋白质,细菌体内无放射性

结论:噬菌体的蛋白质外壳没有进入细菌体内

现象:标记噬菌体DNA,细菌体内有放射性,子代噬菌体也带有放射性。

结论:DNA进入细菌体内,起遗传作用的是DNA.此实验能否证明蛋白质不是遗传物质?

不能,因为它没有进入,无法知道它的作用,不一定不是

如何证明蛋白质不是:?

参考书上P45阅读与思考噬菌体侵染细菌的过程噬菌体侵入细菌过程过程:

吸附----注入----复制合成----释放实验结果: 第一组 实验第二组实验

亲代噬菌体32P标记DNA35S标记蛋白质细菌细胞内有32P标记DNA无35S标记蛋白质子代噬菌体DNA有32P标记外壳蛋白质无35S实验结论DNA分子具有连续性,是遗传物质 遗传物质除了DNA以外,还有RNA,一切生物的遗传物质都是核酸。只有一部分病毒以RNA为遗传物质的,数量比较少,绝多数生物的遗传物质还是DNA,所以说,DNA是主要遗传物质。现代科学已经充分证明1953年,美国生物学家沃森和英国科学家克里克建立了DNA双螺旋结构模型,标志着生物学研究进入了分子水平DNA双螺旋结构的发现DNA的结构DNA的结构:

5种元素→3类物质→4种基本单位→2条链→1种结构 13脱氧

核糖磷酸N腺嘌呤(A)脱氧核苷酸 脱氧腺苷酸

鸟嘌呤(G)脱氧核苷酸 脱氧鸟苷酸

胞嘧啶(C)脱氧核苷酸 脱氧胞苷酸

胸腺嘧啶(T)脱氧核苷酸 脱氧胸苷酸1.化学组成 基本单位:脱氧核苷酸2.平面结构3.空间结构结构特点两条链,反向平行,盘旋构成双螺旋。

外侧:脱氧核糖和磷酸交替,构成基本骨架

内侧:碱基按互补配对原则以氢键形成碱基对 碱基互补配对:A与T,G与C配对。

每上升一圈,10个碱基,3.4纳米4.DNA分子特性稳定性:由磷酸和脱氧核糖相间排列的两条主链稳定不变。

多样性:构成DNA的脱氧核苷酸数目成千上万,碱基排列顺序千变万化

特异性:由于DNA分子的多样性,就构成了每个DNA分子自身严格的特异性。基因的定义:基因是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是具有遗传效应的DNA片段。性状:是生物体可以鉴别的形态、结构、生理等特征的总和。基因的结构染色体、DNA与基因的关系图脱氧核苷酸、基因、DNA、染色体的关系。脱氧核苷酸基因DNA染色体基因中脱氧核苷酸排列顺序代表着遗传信息。每个基因中含有许多脱氧核苷酸每个DNA分子含有许多个基因基因是有遗传效应的DNA片段每个染色体(不含染色单体)有一个DNA分子染色体是DNA的主要载体