2020年中考语文复习:第一部分 古诗文阅读 一、《论语》十二章

文档属性

| 名称 | 2020年中考语文复习:第一部分 古诗文阅读 一、《论语》十二章 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 127.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

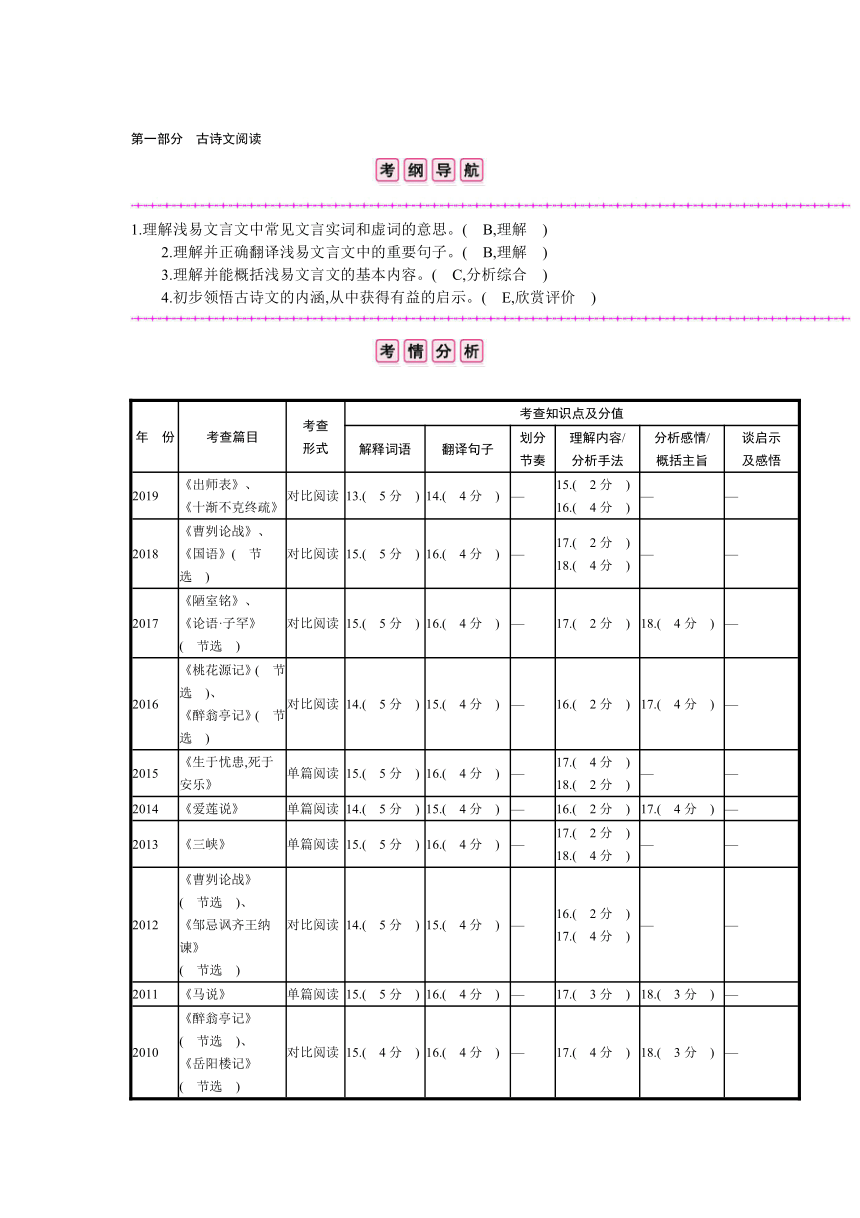

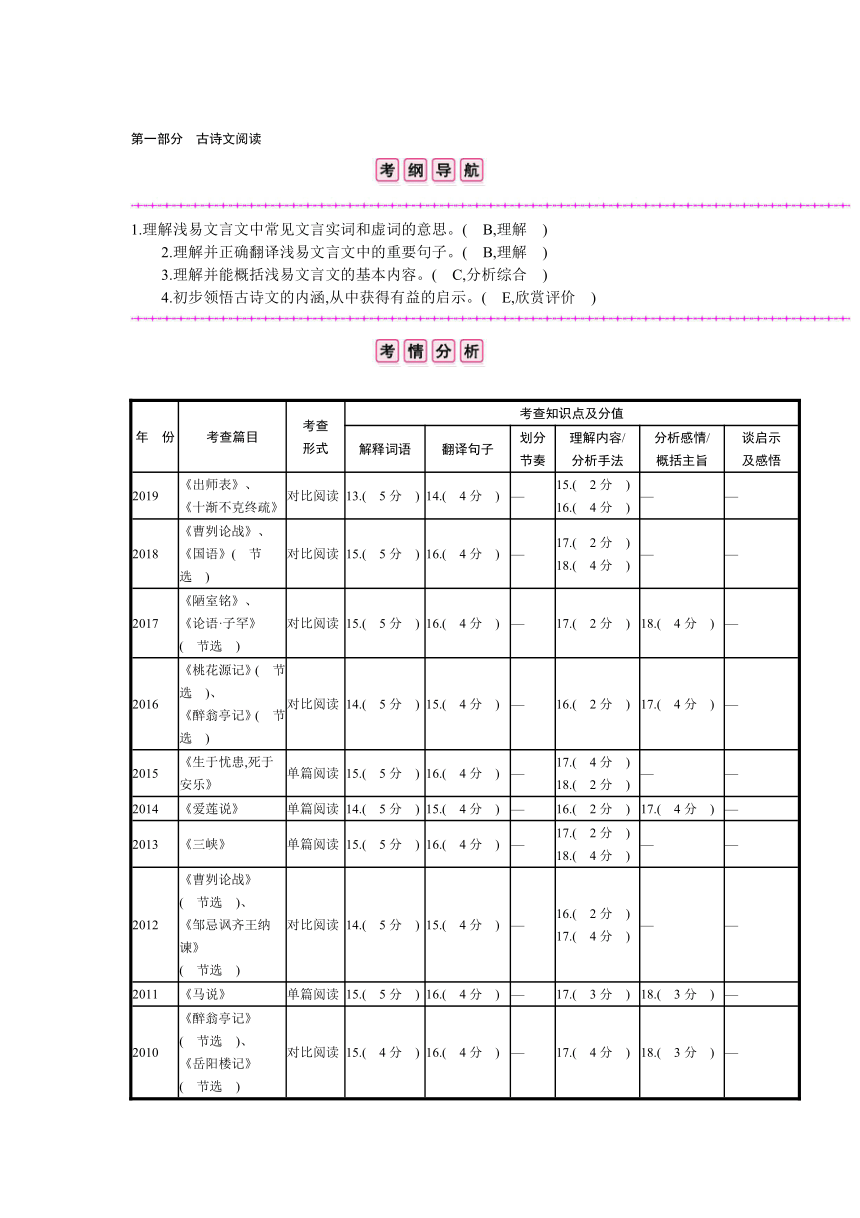

第一部分 古诗文阅读

1.理解浅易文言文中常见文言实词和虚词的意思。( B,理解 )

2.理解并正确翻译浅易文言文中的重要句子。( B,理解 )

3.理解并能概括浅易文言文的基本内容。( C,分析综合 )

4.初步领悟古诗文的内涵,从中获得有益的启示。( E,欣赏评价 )

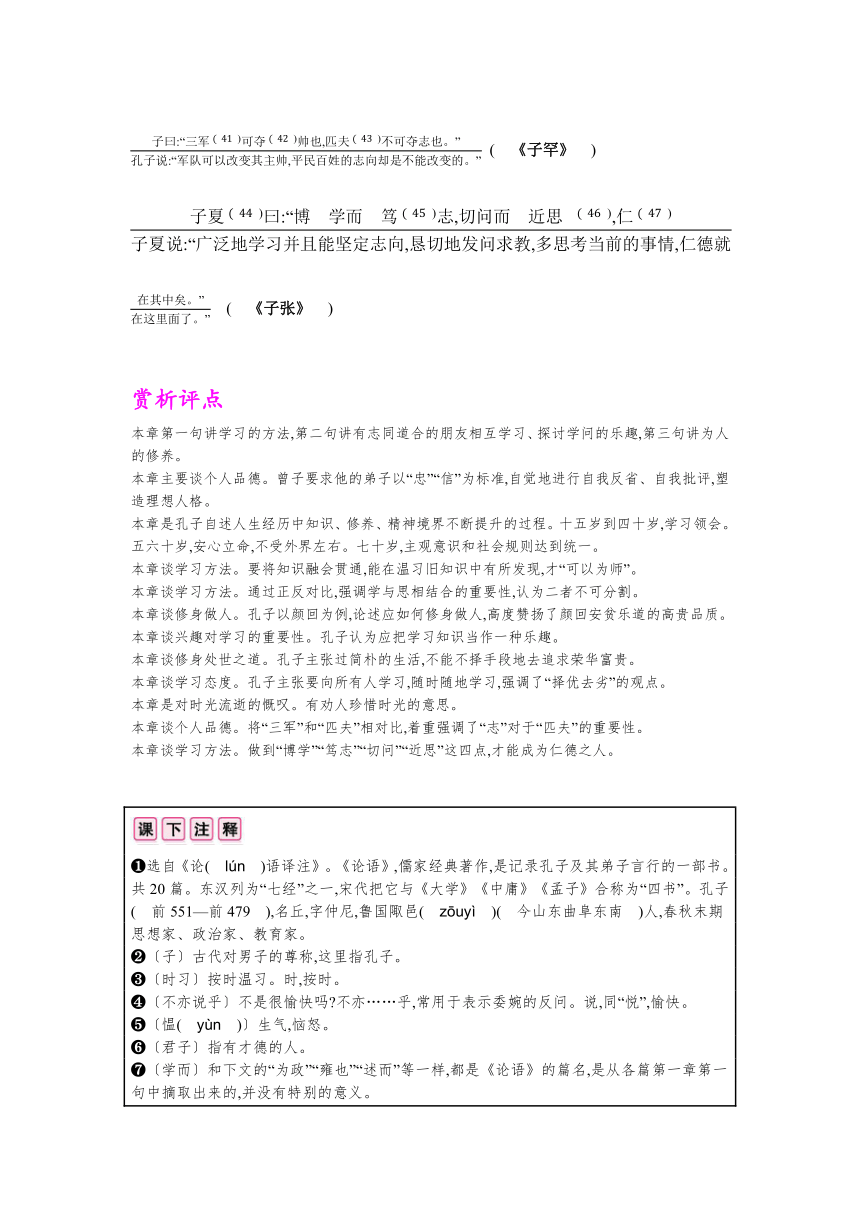

年 份 考查篇目 考查 形式 考查知识点及分值

解释词语 翻译句子 划分 节奏 理解内容/ 分析手法 分析感情/ 概括主旨 谈启示 及感悟

2019 《出师表》、 《十渐不克终疏》 对比阅读 13.( 5分 ) 14.( 4分 ) — 15.( 2分 ) 16.( 4分 ) — —

2018 《曹刿论战》、 《国语》( 节选 ) 对比阅读 15.( 5分 ) 16.( 4分 ) — 17.( 2分 ) 18.( 4分 ) — —

2017 《陋室铭》、 《论语·子罕》( 节选 ) 对比阅读 15.( 5分 ) 16.( 4分 ) — 17.( 2分 ) 18.( 4分 ) —

2016 《桃花源记》( 节选 )、 《醉翁亭记》( 节选 ) 对比阅读 14.( 5分 ) 15.( 4分 ) — 16.( 2分 ) 17.( 4分 ) —

2015 《生于忧患,死于安乐》 单篇阅读 15.( 5分 ) 16.( 4分 ) — 17.( 4分 ) 18.( 2分 ) — —

2014 《爱莲说》 单篇阅读 14.( 5分 ) 15.( 4分 ) — 16.( 2分 ) 17.( 4分 ) —

2013 《三峡》 单篇阅读 15.( 5分 ) 16.( 4分 ) — 17.( 2分 ) 18.( 4分 ) — —

2012 《曹刿论战》 ( 节选 )、 《邹忌讽齐王纳谏》 ( 节选 ) 对比阅读 14.( 5分 ) 15.( 4分 ) — 16.( 2分 ) 17.( 4分 ) — —

2011 《马说》 单篇阅读 15.( 5分 ) 16.( 4分 ) — 17.( 3分 ) 18.( 3分 ) —

2010 《醉翁亭记》 ( 节选 )、 《岳阳楼记》 ( 节选 ) 对比阅读 15.( 4分 ) 16.( 4分 ) — 17.( 4分 ) 18.( 3分 ) —

2009 《鱼我所欲也》 ( 节选 )、 《过零丁洋》 ( 诗文 ) 对比阅读 15.( 4分 ) 16.( 4分 ) 17.( 2分 ) — 18.( 5分 ) —

2008 《送东阳马生序》 ( 节选 ) 单篇阅读 14.( 3分 ) 15.( 4分 ) — 16.( 2分 ) 17.( 3分 ) — 18.( 3分 )

2020 安徽 中考 命题 预测 安徽中考在文言文阅读这一板块紧扣考纲要求,阅读材料立足于课内,考查范围一般为安徽考纲规定的基本文言篇目,但从近几年开始,对比阅读考查频率较高,分值仍为15分。考查的主要内容有:解释文言词语的含义,翻译重要语句,理解与概括文意,把握文段主旨,分析写作手法等。 根据近几年的考试规律推测,2020年安徽中考文言文命题依然会体现“稳中少变”的特点,注重对文言基础知识和文意理解的考查。但考生也不可忽略对近几年未考查的划分句子节奏题和谈启示及感悟题的复习备考。 考生应重点关注近几年安徽中考未考查的课内文言文篇目,如《送东阳马生序》《岳阳楼记》《马说》等。同时,2020年安徽中考考查课内外文言文对比的可能性仍然较大。

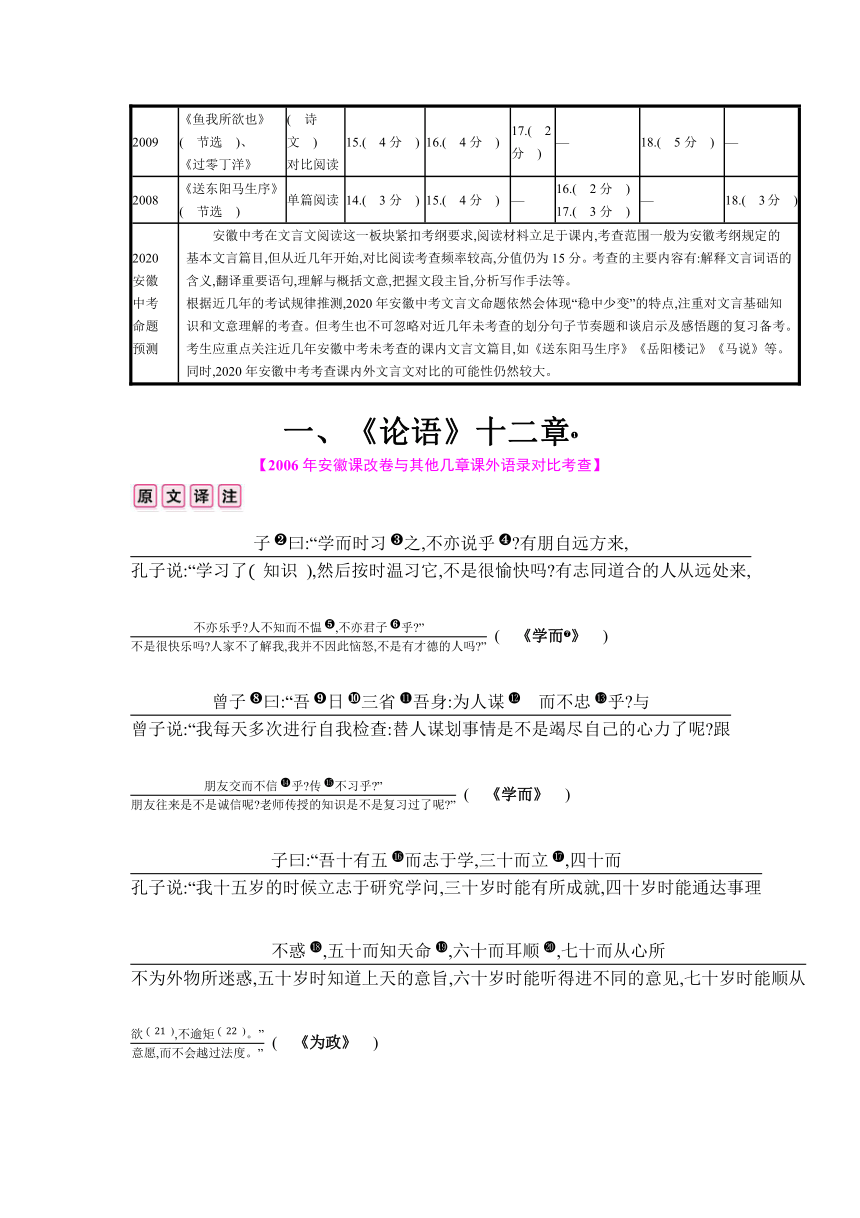

一、《论语》十二章?

【2006年安徽课改卷与其他几章课外语录对比考查】

( 《学而?》 )

( 《学而》 )

( 《为政》 )

( 《为政》 )

( 《为政》 )

( 《雍也》 )

( 《雍也》 )

( 《述而》 )

( 《述而》 )

( 《子罕》 )

( 《子罕》 )

( 《子张》 )

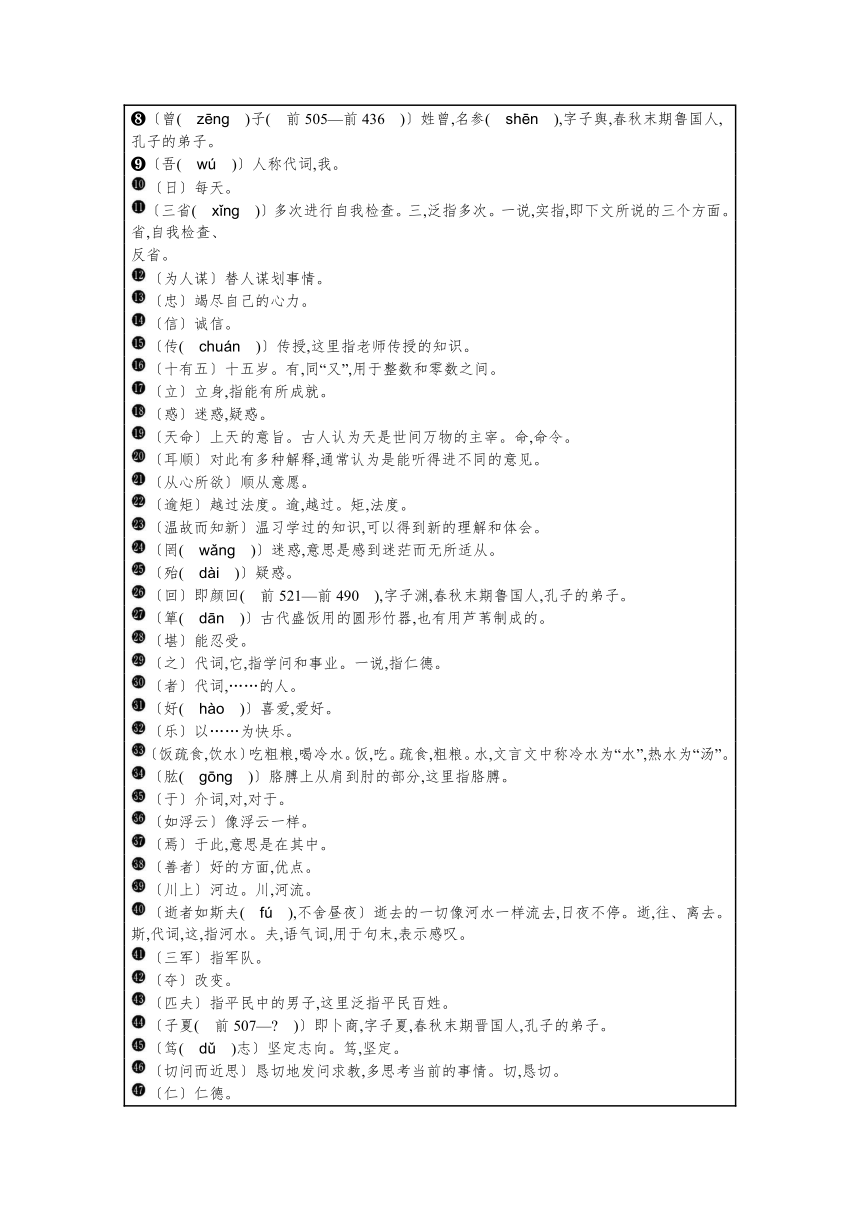

赏析评点

本章第一句讲学习的方法,第二句讲有志同道合的朋友相互学习、探讨学问的乐趣,第三句讲为人的修养。

本章主要谈个人品德。曾子要求他的弟子以“忠”“信”为标准,自觉地进行自我反省、自我批评,塑造理想人格。

本章是孔子自述人生经历中知识、修养、精神境界不断提升的过程。十五岁到四十岁,学习领会。五六十岁,安心立命,不受外界左右。七十岁,主观意识和社会规则达到统一。

本章谈学习方法。要将知识融会贯通,能在温习旧知识中有所发现,才“可以为师”。

本章谈学习方法。通过正反对比,强调学与思相结合的重要性,认为二者不可分割。

本章谈修身做人。孔子以颜回为例,论述应如何修身做人,高度赞扬了颜回安贫乐道的高贵品质。

本章谈兴趣对学习的重要性。孔子认为应把学习知识当作一种乐趣。

本章谈修身处世之道。孔子主张过简朴的生活,不能不择手段地去追求荣华富贵。

本章谈学习态度。孔子主张要向所有人学习,随时随地学习,强调了“择优去劣”的观点。

本章是对时光流逝的慨叹。有劝人珍惜时光的意思。

本章谈个人品德。将“三军”和“匹夫”相对比,着重强调了“志”对于“匹夫”的重要性。

本章谈学习方法。做到“博学”“笃志”“切问”“近思”这四点,才能成为仁德之人。

?选自《论( lún )语译注》。《论语》,儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。共20篇。东汉列为“七经”之一,宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。孔子( 前551—前479 ),名丘,字仲尼,鲁国陬邑( zōuyì )( 今山东曲阜东南 )人,春秋末期思想家、政治家、教育家。

?〔子〕古代对男子的尊称,这里指孔子。

?〔时习〕按时温习。时,按时。

?〔不亦说乎〕不是很愉快吗?不亦……乎,常用于表示委婉的反问。说,同“悦”,愉快。

?〔愠( yùn )〕生气,恼怒。

?〔君子〕指有才德的人。

?〔学而〕和下文的“为政”“雍也”“述而”等一样,都是《论语》的篇名,是从各篇第一章第一句中摘取出来的,并没有特别的意义。

?〔曾( zēng )子( 前505—前436 )〕姓曾,名参( shēn ),字子舆,春秋末期鲁国人,孔子的弟子。

?〔吾( wú )〕人称代词,我。

〔日〕每天。

〔三省( xǐng )〕多次进行自我检查。三,泛指多次。一说,实指,即下文所说的三个方面。省,自我检查、

反省。

〔为人谋〕替人谋划事情。

〔忠〕竭尽自己的心力。

〔信〕诚信。

〔传( chuán )〕传授,这里指老师传授的知识。

〔十有五〕十五岁。有,同“又”,用于整数和零数之间。

〔立〕立身,指能有所成就。

〔惑〕迷惑,疑惑。

〔天命〕上天的意旨。古人认为天是世间万物的主宰。命,命令。

〔耳顺〕对此有多种解释,通常认为是能听得进不同的意见。

〔从心所欲〕顺从意愿。

〔逾矩〕越过法度。逾,越过。矩,法度。

〔温故而知新〕温习学过的知识,可以得到新的理解和体会。

〔罔( wǎng )〕迷惑,意思是感到迷茫而无所适从。

〔殆( dài )〕疑惑。

〔回〕即颜回( 前521—前490 ),字子渊,春秋末期鲁国人,孔子的弟子。

〔箪( dān )〕古代盛饭用的圆形竹器,也有用芦苇制成的。

〔堪〕能忍受。

〔之〕代词,它,指学问和事业。一说,指仁德。

〔者〕代词,……的人。

〔好( hào )〕喜爱,爱好。

〔乐〕以……为快乐。

〔饭疏食,饮水〕吃粗粮,喝冷水。饭,吃。疏食,粗粮。水,文言文中称冷水为“水”,热水为“汤”。

〔肱( gōng )〕胳膊上从肩到肘的部分,这里指胳膊。

〔于〕介词,对,对于。

〔如浮云〕像浮云一样。

〔焉〕于此,意思是在其中。

〔善者〕好的方面,优点。

〔川上〕河边。川,河流。

〔逝者如斯夫( fú ),不舍昼夜〕逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。逝,往、离去。斯,代词,这,指河水。夫,语气词,用于句末,表示感叹。

〔三军〕指军队。

〔夺〕改变。

〔匹夫〕指平民中的男子,这里泛指平民百姓。

〔子夏( 前507—? )〕即卜商,字子夏,春秋末期晋国人,孔子的弟子。

〔笃( dǔ )志〕坚定志向。笃,坚定。

〔切问而近思〕恳切地发问求教,多思考当前的事情。切,恳切。

〔仁〕仁德。

一、中心概括

《论语》以语录体和对话体为主,内容大多是关于学习、道德修养和为人处世的一般原则。本课所选的十二章语录,在学习方面既阐述了温故知新、学思结合、学以致用等学习方法,也阐述了谦虚好学的学习态度,这对后世的教育理论影响极大。另外,在道德修养和为人处世方面也进行了相关论述。

二、结构图解

《<论语> 十二章》 内容分类 例 句

学习方法 学而时习之

温故而知新

学而不思则罔,思而不学则殆

博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣

学习兴趣 知之者不如好之者,好之者不如乐之者

学习态度 三人行,必有我师焉

《<论语> 十二章》 品德修养 人不知而不愠,不亦君子乎

吾日三省吾身

饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣不义而富且贵,于我如浮云

三人行,必有我师焉

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也

三、写作特色

《论语》全书或记录孔子的只言片语,或记录孔子与弟子及时人的对话,语言精练,口语化强,内涵丰富,意近旨远。几乎每一则语录都是格言警句,其中还有不少被后世提炼出的成语,如“温故知新”“择善而从”“逝者如斯”等,至今仍有指导意义。

1.敬称。

【君子】指有才德的人。如:人不知而不愠,不亦君子乎?

【子】古代对男子的美称。也用以尊称对方。如:子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

2.一般称谓。

【匹夫】古代指平民中的男子;泛指平民百姓。如:三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

3.食器。

【箪】古代盛饭用的圆形竹器,也有用芦苇制成的。如:一箪食,一瓢饮。

4.年龄称呼。

【而立】指三十岁。如:三十而立。

【不惑】指四十岁。如:四十而不惑。

【知命】指五十岁。如:五十而知天命。

【花甲、耳顺】指六十岁。如:六十而耳顺。

5.儒家思想。

( 1 )“忠”“信”为儒家思想中做人的原则。如:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?

( 2 )“义”为儒家思想中所坚守的做人的根本。如:不义而富且贵,于我如浮云。

( 3 )“仁”为儒家思想的核心。如:博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

复习计划

编者按:本书标有“[2006]”字样的均为该题在安徽省中考中的考查年份。

一、重点字词句梳理

1.重点词语解释

( 1 )学而时习之 习: 温习 ?

( 2 )人不知而不愠 愠: 生气,恼怒 ?

( 3 )为人谋而不忠乎 为: 替 ?

( 4 )与朋友交而不信乎 信: 诚信 ?

( 5 )三十而立 立: 立身,指能有所成就 ?

( 6 )四十而不惑 惑: 迷惑,疑惑 ?

( 7 )七十而从心所欲,不逾矩 欲: 想要 ?

逾: 越过 ?

矩: 法度 ?

( 8 )学而不思则罔 罔: 迷惑,意思是感到迷茫而无所适从 [2006]?

( 9 )思而不学则殆 殆: 疑惑 ?

( 10 )人不堪其忧 堪: 能忍受 ?

( 11 )曲肱而枕之 肱: 胳膊上从肩到肘的部分,这里指胳膊 ?

( 12 )择其善者而从之 善者: 好的方面,优点 ?

从: 采纳,听从 [2006]?

( 13 )子在川上曰 川: 河流 ?

( 14 )逝者如斯夫 逝: 往、离去 ?

斯: 代词,这,指河水 ?

( 15 )不舍昼夜 舍: 停,停止 ?

( 16 )匹夫不可夺志也 夺: 改变 ?

( 17 )博学而笃志 笃: 坚定 ?

( 18 )仁在其中矣 仁: 仁德 ?

2.通假字

( 1 )不亦说乎 说: 同“悦”,愉快 ?

( 2 )吾十有五而志于学 有: 同“又”,用于整数和零数之间 ?

3.一词多义

( 1 )为

( 2 )而

( 3 )知

( 4 )从

4.古今异义

( 1 )有朋自远方来

( 2 )吾日三省吾身

( 3 )可以为师矣

( 4 )饭疏食,饮水

5.词类活用

( 1 )名词用作状语

吾日三省吾身 日: 每天 ?

( 2 )名词用作动词

饭疏食,饮水 饭: 吃 ?

( 3 )动词用作名词

传不习乎 传: 传授,指老师传授的知识 ?

( 4 )形容词用作名词

温故而知新 故: 学过的知识 ?

新: 新的理解和体会 ?

( 5 )形容词的意动用法

好之者不如乐之者 乐: 以……为快乐 ?

6.请将下面的句子翻译成现代汉语。

( 1 )学而时习之,不亦说乎?

译文:学习了( 知识 ),然后按时温习它,不是很愉快吗?

( 2 )温故而知新,可以为师矣。[2010]

译文:温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,可以凭借( 这一点 )当老师了。

( 3 )学而不思则罔,思而不学则殆。[2012]

译文:( 只 )学习却不思考就会感到迷茫而无所适从,( 只 )空想却不学习就会留有疑惑。

( 4 )知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

译文:懂得学问和事业的人比不上喜爱学问和事业的人,喜爱学问和事业的人比不上以学问和事业为快乐的人。

( 5 )三人行,必有我师焉。[2008]

译文:几个人一同走路,在其中必定有我的老师。

( 6 )择其善者而从之,其不善者而改之。[2013]

译文:( 我要 )选择他们的优点来学习,( 看到自己也有 )他们那些缺点就要改正。

( 7 )博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

译文:广泛地学习并且能坚定志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,仁德就在这里面了。

二、理解性默写

1.朋友从外地来看望你,你可以引用《论语》中的“ 有朋自远方来 , 不亦乐乎 ”来表达你的心情。?

2.《论语》中阐述当别人不了解甚至误解自己时,应当采取的正确态度的句子是“ 人不知而不愠 ”。?

3.《论语》中,曾子每天反省自己的句子是“ 为人谋而不忠乎 ? 与朋友交而不信乎 ? 传不习乎 ?”。?

4.《论语》中强调复习的重要性的句子是“ 温故而知新 , 可以为师矣 ”。?

5.《论语》中论述了学习与思考的辩证关系的句子是“ 学而不思则罔 , 思而不学则殆 ”。?

6.孔子在《述而》篇中论述君子对待富贵的正确态度的句子是“ 不义而富且贵 , 于我如浮云 ”。?

7.在现实生活中,人们为了表明“只要虚心求教,到处都有老师”的观点时,常引用《论语》中的句子“ 三人行 , 必有我师焉 ”。?

8.孔子提倡“见贤思齐焉”,在本课中,孔子对此的类似的表述是“ 择其善者而从之 ”。?

9.《论语》中,强调每个人都应该有志向并矢志不渝的句子是“ 匹夫不可夺志也 ”。?

三、课文内容探究

( 一 )理解文章内容

1.“有朋自远方来,不亦乐乎”中的“朋”指什么样的人?从中可以看出孔子具有怎样的交友态度?

“朋”指志同道合的人。交友态度:视结交志同道合的朋友为乐事。

2.“学而时习之”与“温故而知新”都提到温习旧知识这一问题,二者强调的重点是否相同?

不相同。二者虽谈论的都是学习方法,但各有侧重。“学而时习之”强调的是“时习”,即学习后要按时温习;“温故而知新”强调的是“知新”,即温习旧知识可以得到新的理解和体会,强调的是独立思考的重要性。

3.“贤哉,回也!”一则中表现了颜回怎样的精神品质?

颜回坚持不断追求自己的理想,即使生活清苦困顿也自得其乐。这体现了颜回贫贱不移、安贫乐道的精神品质。

4.学与思有什么关系?请结合实际加以分析。

“学”能引导“思”,“思”能促进“学”。“学”是“思”的基础,而“思”则是“学”的促进。“学”与“思”是一种相互依存、相互促进的辩证关系,即“学而不思则罔,思而不学则殆”。

( 二 )阅读启示探究

1.在孔子看来,“人不知而不愠”是一种“君子风范”,那么你认为作为“君子”还应有哪些风范?

示例:应当具有高尚的道德、善良的心地、宽广的胸襟等。

2.“温故而知新,可以为师矣”与“三人行,必有我师焉”的观点矛盾吗?为什么?

不矛盾。二者角度不同,“温故而知新”强调的是独立思考的重要性,着重在修己。“三人行,必有我师焉”强调的是随时学习他人的长处,以他人缺点为戒,着重在知人。

3.孔子把“不义而富且贵”视作“浮云”,应怎样理解“浮云”这一比喻义?

“浮云”聚散无常,瞬间即逝,指不义得来的富贵极为短暂;浮云在天,高不可及,比喻不义得来的富贵与己无关,用不着汲汲而求之;浮云至轻至淡,比喻不义得来的富贵无足轻重。孔子在这里用“浮云”表明了自己坚持道义的信念。

4.你认为孔子的“义利观”对我们现代人有什么指导意义?

示例:重义轻利;见利思义;追求财富要符合道义,不义之财,虽贫不取。

5.宋代开国宰相赵普曾说:“半部《论语》治天下。”这句话是什么意思?对我们有什么启示?

示例:这句话的意思是指半部《论语》所包含的智慧和道理就可以治理天下了。启示:《论语》在修身、齐家、治国、平天下方面有着重要的作用,应积极学习其精髓。( 意思相近即可 )

6.孔子提倡学习要与思考结合,孙权认为,学习“但当涉猎”。关于学习,你有怎样的体验?请简要述说你的观点和理由。

示例:我认为读书既要广泛涉猎,又要学思结合。广泛涉猎,拓宽知识面,开阔视野;对经典著作则要边读边思,认真品味。这样,才能真正做到学有所获,增长知识。