人教版 选修七 高二语文 第一单元 以意逆志 知人论世 教学课件(73张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版 选修七 高二语文 第一单元 以意逆志 知人论世 教学课件(73张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-30 21:48:46 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

古诗文是千锤百炼的美文,流传两千多年说明它有很强的生命力。我们诵读古诗文,既能认识中华民族的文化精英,了解先人的心境,又能潜移默化地提高学生素质。下面,就进入我们对古诗文的学习!

导入新课

第一单元

以意逆志 知人论世

单元概述

以意逆志 孟子在两千多年前提出了欣赏诗歌的一个具体方法——“以意逆志”。就是说我没在解说欣赏诗歌的时候,不能就表面意思去理解字词更不能拘于个别字眼去理解诗句,而应该从作品的整体出发,由表及里、由浅入深的理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

知人论世 在欣赏、吟诵古人的诗歌作品时,应该深入探究他们的生平和为人,全面了解他所生活的环境和时代,与作者成为心灵相遇的好朋友。这就是所谓的“知人论世”的欣赏方法。

“知人论世”与“以意逆志”两种方法是相辅相成的,联系作者的生平及其时代,可以更好的认识作品的价值及意义。

学习目标

1、统观全诗,综合还原,在形式把握和形象感受的基础上,把握各种因素,理解全诗。

2、诵读诗歌,理解并掌握“以意逆志” 和“知人论世”两种理解方法。

作品赏析

精读作品

长恨歌

白居易

白居易,字乐天,号香山居士,贞元十五年进士,任翰林学士,左拾遗。因直言极谏,贬江州司马,移忠州刺史。后被召为主客郎中,知制诰。会昌二年,以刑部尚书致仕,死时年七十五岁。

作者简介

白居易是我国古代一位杰出的现实主义诗人。他所生活的七十多年里,正是安史之乱后各种矛盾冲突急剧发展的时期,也正是唐朝走向衰微的时期。错综复杂的社会现实,在白居易诗中得到了较全面的反映。今存白居易诗近三千首,数量之多在唐代诗人中首屈一指。他的成就,主要表现在两个方面:一是政治讽喻诗;一是以《长恨歌》、《琵琶行》为代表的长篇叙事诗。

写作背景

李隆基早年励精图治,晚年逐渐松弛。得杨玉环后,更是沉湎酒色,荒废朝政。天宝后期,朝廷内部本已矛盾重重,李隆基对杨家的偏幸,更促进了矛盾的激化。天宝十四载(755),手握重兵的范阳节度使安禄山打着讨伐杨氏、以清君侧的幌子,发动了叛乱,兵临长安。

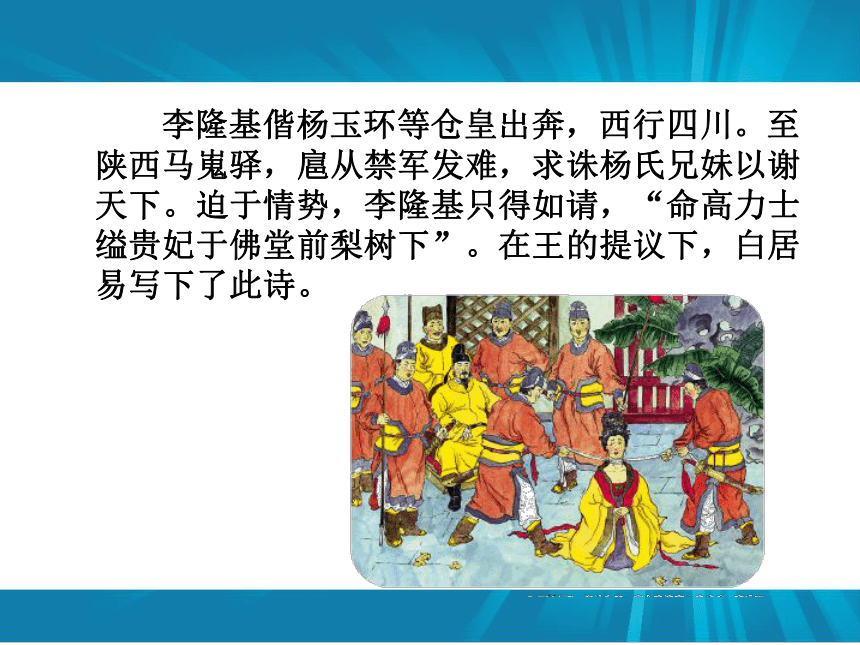

李隆基偕杨玉环等仓皇出奔,西行四川。至陕西马嵬驿,扈从禁军发难,求诛杨氏兄妹以谢天下。迫于情势,李隆基只得如请,“命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下”。在王的提议下,白居易写下了此诗。

承欢侍宴无闲暇

春从春游夜专夜

九重城阙烟尘生千乘万骑西南行

临别殷勤重寄词词中有誓两心知

整体感知

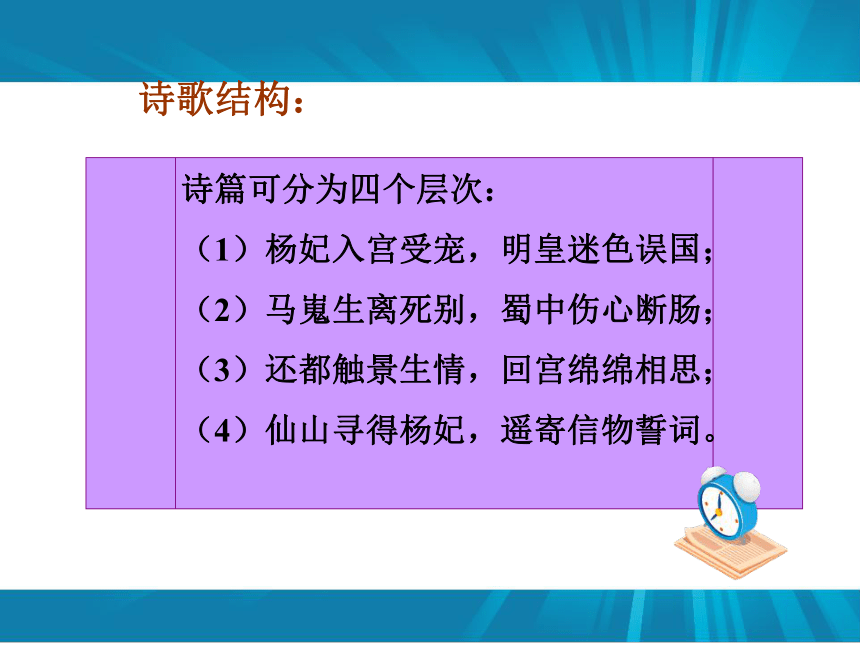

诗篇可分为四个层次:

(1)杨妃入宫受宠,明皇迷色误国;

(2)马嵬生离死别,蜀中伤心断肠;

(3)还都触景生情,回宫绵绵相思;

(4)仙山寻得杨妃,遥寄信物誓词。

诗歌结构:

1、《长恨歌》写作的历史意义

唐玄宗李隆基与贵妃杨玉环之间的爱情悲剧,因与“安史之乱”紧相联系,有着相当严肃的政治色彩,而其情事本身之离奇、曲折,又极富传奇色彩,因而倍受历代文士的关注。自唐至清,出现了不少以此为题材的文学作品,著名者如杜牧《过华清宫绝句》、李商隐《马嵬》、苏轼《荔枝叹》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》、洪昇《长生殿》等。白居易的《长恨歌》则是其中翘楚。

资料链接

2、课文分析

“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。”

译文:汉家的皇上看重倾城倾国的容貌,想找一位绝代佳人。可惜在位多少年来一直没有找到。

诗歌开卷第一句:“汉皇重色思倾国”,看来很寻常,好像故事原就应该从这里写起,不需要作者花什么心思似的,事实上这七个字含量极大,是全篇纲领,它既揭示了故事的悲剧因素,又唤起和统领着全诗。

“临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。……天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”

这一段写道士帮助唐玄宗寻找杨贵妃。诗人采用的是浪漫主义的手法,忽而上天,忽而入地诗歌的末尾,用“开长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”结笔,点明题旨,回应开头,而且做到“清音有余”,给读者以联想、回味的余地。

1、采用七言歌行体

在形式上采用平仄相调的律句,间用对偶,数句一转韵,音节随情节而曲折,依感情而顿挫,而多处顶针格的运用。

2、故事情节生动曲折

围绕诗中人物思想感情的发展,整首诗的情节跌宕起伏,穷极变化,富有浪漫气息和传奇色彩,充分体现了作者艺术构思之奇妙和想象力之丰富。

艺术特色

3、刻画人物细腻传神

本诗塑造了李、杨两个人物形象。作者不仅生动地描述了他们的行为举止,而且将笔触深入其内心,细腻地刻画了他们的心理活动。

4、叙事、抒情、描写熔于一炉

这是一首抒情成份很浓的叙事诗,诗人在叙述故事和人物塑造上,采用了我国传统诗歌擅长的抒写手法,将叙事、写景和抒情和谐地结合在一起,形成诗歌抒情上回环往复的特点。

自主赏析作品

湘夫人 屈原

拟行路难(其四) 鲍照

蜀相 杜甫

书愤 陆游

湘夫人

屈原

屈原(公元前340年~前278年),姓芈,氏屈,名平,字原;又自名正则,字灵均。汉族,战国时期楚国丹阳人,今湖北宜昌市秭归县人,楚武王熊通之子屈瑕的后代。自称颛顼的后裔.主张联齐抗秦,提倡“美政”。屈原是中国最伟大的爱国主义诗人之一,也是我国已知最早的著名诗人、思想家和伟大的政治家。他创立了“楚辞”这种文体,也开创了“香草美人”的传统。

作品简介

屈原

屈原投江

屈原故里

《湘夫人》通篇笼罩在凄美的氛围中。开头几句是秋水的绝唱,被誉为“千古言秋之祖”。(胡应麟《诗薮》)通常认为湘君和湘夫人是湘水的配偶神,他们彼此深深地眷恋,却不知什么原因,总是爱而无因,见而不得,只能互相幻想着对方,无望地追寻、失望。在他们之间,永恒地隔着迷惘的水域。这首诗就细腻地表现了湘君对湘夫人由企盼,到幻觉,到失望的凄楚情感经历。

整体感知

而境界是非常唯美的,那些来自水中的香花香草满溢着纸卷,杜若、辛夷、荷、芷……让读者环绕在香氛和灵异构成的神秘奇异的世界里。

《湘夫人》就是这样浸透在满怀的香气里。湘君和湘夫人的形象,也因此显示出高洁优美来。这就是楚辞常用的香草美人以譬君子的笔法。《湘夫人》向读者展示一个神秘美丽的世界。

1、融情入景,以景染情。

“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这一凄清杳茫的秋景,构成了一个优美而惆怅的意境,成功地渲染了抒情主人公的心境,被后人称为“千古言秋之祖”。

诗歌是如何表现这个幽怨、哀婉的苦恋故事的?

赏析指导

2、因情造景,象征寓意。

“鸟萃兮苹中, 罾何为兮木上”, 比兴手法,写的是男主人公因思念女主人公久久不见其人而对眼前的景象产生了一种错乱的现象,水神看到的是一幅奇怪的场景:鸟儿聚集在水草上,鱼网则被挂在树上。这是比喻湘夫人终于没来,种种费心都不过是瞎张罗。表现男主人公的伤心和失落。

拟行路难

鲍照

鲍照(约414-466)年,字明达,东海郡人。南朝杰出文学家,他文学成就卓著,精于乐府,尤善七言歌行,对唐代诗人李白、岑参、高适等有深远影响。著有《鲍参军集》传世。

作品简介

鲍照书法

全诗突出一个“愁”字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为泻愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读这自然生愁”(《古诗源》卷十一)。在平淡的外表下蕴含着深沉而又激越奔放的感情。

整体感知

1、第12句用了什么表现手法?说明了什么道理?

赏析指导

运用了比兴手法。诗人拈出泻水流淌这一自然现象作为比兴, 引出对社会人生的无限感慨。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。

2、第3句中的“命”是指什么?结合全诗看,作者对此有怎样的看法?

“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,这里只是表面上认命了,实是对不公平社会发出愤怒的控诉。

3、第7、8句写出了什么感情?

第7句是对前面几句的总结,诗人对那驱不散的愁苦,实系于对世事的感慨,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。表达了诗人的抗争。第8句表达的是作者心中的无奈,两句构成了1种鲜明的对照,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状况表现得淋漓尽致。

4、《拟行路难》与《湘夫人》有那些相似之处?

思想感情:抒发诗人怀才不遇或者执着追求理想的感情。

写作手法:运用比兴。

蜀 相

杜甫

公元二二一年,刘备在成都称帝,国号蜀,任命诸葛亮为丞相,诗题《蜀相》,写的就是诸葛亮。

杜甫虽然怀有“致君尧舜”的政治理想,但他仕途坎坷,抱负无法施展。他写《蜀相》这首诗时,安史之乱还没有平息。目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

作品简介

? 知人论诗 知世论诗

???? 作于杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。

整体感知

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”

(1)用“尽”和“皆”写出的是春意盎然、赏心 悦目的景色,显露的是欣喜愉悦的情感。

(2)满院的碧草映衬着台阶,黄鹂在浓阴密叶中发出婉转的鸣叫,却空荡荡无人欣赏。由此很自然地使人感受到诗人内心的寂寞和感伤。虽是写景,字里行间却寄寓着感物思人的情怀,这就叫情景交融。

赏析指导

(3)“自”“空”二字的作用:杜甫用“空”“自”等词的妙处在于沟通了情与景之景的联系,以“自”烘托了人的心情,正所谓是“景语皆情语”。王国维说:“‘红杏枝头春意闹’,著一‘闹’字而境界全出。”这里“自”“空”两字也有此等功用。

(4)想象体会意境:这是一幅带着浓浓的寂寞和悲凉的春色图。正所谓是见满院萋萋碧草,却觉寂寞之心难言;闻数声呖呖黄鹂,倍感荒凉之境无限。

书 愤

陆游

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(现在浙江绍兴)人。陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”,这首诗就是一个鲜明的例子,通篇都是围绕着“志”写的。

作品简介

陆游故居

一心报国的英雄却壮志难酬,空度岁月,诗人个人的遭遇也是民族命运的缩影。爱国的主题在中国古代诗歌中源远流长,每当国家面临危亡时这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它高扬到前无古人的高度,爱国主题不但贯穿了他长达60年的创作历程,而且融入了他的整个生命,成为陆诗的精华的灵魂。清末梁启超说:“诗界千年靡靡风,兵魂销尽国魂空。集中十九从军乐,亘古男儿一放翁!”

整体感知

1、如何理解 “楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关” 这两句话?

赏析指导

这两句最能体现陆游诗歌“多豪丽语,言征伐事”这个特点,这两句形象地概括了25年前两次胜利的战斗:瓜州渡击退金兵的进犯,大散关失而复得。

2、如何理解“书愤”之“愤”?

颈联“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”,由于投降派的误国,国家依然蒙受大难,诗人壮志未酬,却年事已高。这一联的抒情沉痛、感伤。

推荐赏析作品

咏怀八十二首(其 一)

阮籍

杂诗十二首(其 二)

陶渊明

越中览古

李白

一剪梅

李清照

今别离(其一)

黄遵宪

咏怀八十二首(其一)

阮籍

整体感知

这首诗通过动静结合的手法、意象的选用、意境的营造, 写诗人深夜弹琴和孤独不安的忧思 。

阮籍嗜酒如命,常常喝得酩酊大醉,架车而行,路尽而返。

直至夜晚还不能入眠,起身坐在琴边鸣唱。月光照在薄帐上,清风吹进我的衣襟间。孤独的鸿鹄在野外鸣叫,飞翔的鸟儿在北林低鸣。鸟和人一样都在不寐而徘徊,但又能看到什么呢?不过是叫人忧伤的景象罢了。

翻译

诗人是如何表现他的忧思的?

赏析指导

开头两句通过动作描写(夜晚失眠,起来弹琴),婉约表达了诗人心中的隐忧。三、四、五、六句通过“明月、清风、孤鸿、翔鸟”以动写静,渲染出一种凄清的意境,以清冷的自然景色为衬托来抒写内心的孤独和忧思。最后两句直抒胸臆,点破忧思、伤心。

杂诗十二首(其二)

陶渊明

整体感知

陶渊明的《杂诗》共有十二首,是组诗,大都慨叹时光流逝、壮志难酬的情怀。此为其中第二首,写长夜难眠,抒发了时光流逝、有志难酬的悲哀和世无知音的寂寞。

时间在交替,日沦月出。这是一个生命无法与之相比的无穷大的宇宙,也是一个象生命一样美丽而飘渺的虚空。“风来”、“夜中’两句中两个触觉意象把生命与巨大的空间分离,限定在一个点上——房户、枕席;“气变”与“不眠”两句中“易”和“永”在无限的时间运行过程与静止的这一“夕”之间拉开了距离,前者迁化不已,此时已非彼时,后者却因主观情感的悲凄、焦躁而凝定不动,从而凸现了此“夕”对生命的体验与感受。

翻译

1、诗人为什么“悲戚”?(用诗中的语言回答)

赏析指导

“日月掷人去,有志不获骋”。时光飞逝离人而去,空有壮志难得伸展。

这首诗先描写了日月更迭,万里辉煌的景象作为铺垫,一句“荡荡空中景”为全诗铺下了悲凉的感情基调。然后诗人又用了晚风、冷席的意象,写出了因为天气的变化觉察出四时更替,更以“天寒”衬托出“心寒”,刻画了自己“不眠”的凄寒心境。接下来的两句写出了孤独文人常有的一种景象:对影独酌,倍显诗人之孤独。

2、诗人是如何表现“悲戚”的?

越中览古

李白

这是一首怀古之作,亦即诗人游览越中(唐越州,治所在今浙江绍兴),有感于其地在古代历史上所发生过的著名事件而写下的。

整体感知

越王勾践消灭了敌人,雪了耻,战士都凯旋了;由于战事已经结束,大家都受到了赏赐,所以不穿铁甲,而穿锦衣。花朵儿一般的美人,就占满了宫殿,拥簇着他,侍候着他 。宫殿上站满了如花宫女。这是多么繁盛、美好、热闹、欢乐,然而结句突然一转,将上面所写的一切一笔勾消。过去曾经存在过的胜利、威武、富贵、荣华,现在还有什么呢?人们所能看到的,只是几只鹧鸪在王城故址上飞来飞去罢了。

翻译

诗前半写景,后半抒情,在写法上各有错综之妙。首联着重刻画眼前具体景物,好比画家的工笔,形、声、色、态,一一得到表现。次联着重渲染整个秋天气氛,好比画家的写意,只宜传神会意,让读者用想象补充。三联表现感情,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。四联又从白发日多,护病断饮,归结到时世艰难是潦倒不堪的根源。这样,杜甫忧国伤时的情操,便跃然纸上。

赏析指导

一剪梅

李清照

一代才女李清照在浩瀚的中国文学历史长河里,是一颗璀璨的明星。直欲压倒须眉,成就了中国古典诗词史上亮丽的一笔,把婉约词推向了巅峰。她的代表作《一剪梅》是写给丈夫赵明城的,诉说自己独居生活的寂寞和相思之苦。

整体感知

荷已残,香已消,冷滑如玉的竹席,透出深深的凉秋,轻轻脱换下薄纱罗裙,独自泛一叶兰舟。仰头凝望远天,那白云舒卷处,谁会将锦书寄有?正是雁群排成“人”字,一行行南归时候,月光皎洁浸人,洒满这西边独倚的亭楼。

花,自在地飘零,水,自在地飘流,一种离别的相思,你与我,牵动起两处的闲愁。啊,无法排除的是——这相思,这离愁,刚从微蹙的眉间消失,又隐隐缠绕上了心头。

翻译

此词之妙,前在虚实,后在词工,上片一句“云中谁寄锦书来”甚妙,不然,“玉簟”“西楼”俱元所借力。下片“才下眉头,却上心头”,把相思写得有模有样,有动有静。遍观古今词,只有李煜的“剪不断,理还乱,是离愁”堪敌;然又不如,剪不断理还乱的是纷线乱麻,有形而无意,有静而无动。

赏析指导

今别离(其一)

黄遵宪

2003年6月29日温家宝在向香港社会人士发表演讲时,引用了一首诗。“寸寸河山寸寸金,侉离分裂力谁任。杜鹃再拜忧天泪,精卫无穷填海心。”(《赠梁任父同年》)这就是中国近代诗人黄遵宪写给梁启超的一首爱国诗歌——《今别离》。

整体感知

黄遵宪

离情别思就像那轮船的双轮一样飞转,顷刻间已经绕了千万圈。 目睹飞驰的双轮,眼见时空的快速变换,我内心的忧愁在滋长。 古代也有山川,古代也有孤舟。 古代的车舟同样“载离别”,(但毕竟速度有限,从而时空转换也有限)让人感受到行动举止的“自由”。 现代火车和轮船具有古时不可能有的快速度,因此会加倍增生人的离愁别绪。 明明知道人们分手的时刻那么短暂、宝贵,却不让人们有缠绵之意。

翻译

火车或轮船长鸣后,一刻都不多停留。 即使有几千斤重的船舵,行船仍然迅速灵活。 怎能没有逆风吹来,但也不畏惧逆风。 送行的人还没来得及返回,行者就已到达天的尽头(这里是指船行得快) 望着远处船忽然就不见了,只有烟波荡漾(这里形容船急速,让人望洋兴叹) 去的时候如此速度,回来路途会堵塞么? 但愿你回来时,能够乘快艇速归。

这是一首近代诗歌,在表现离情别绪方 面与古代诗歌有什么不同?

赏析指导

古人写离别常用“断肠”一语。像柳永的“今宵酒醒何处,杨柳岸宵风残月”常用极哀的景,渲染极凄清的意境。而这首诗却选用轮船和火车为意象,给人新奇的感觉。而且,里面有大段的篇幅赞赏新式交通工具:“虽有万钧跎, 动如绕指柔。岂无打头风?亦不畏石尤。” 这也使离别的情愁显得不那么浓、悲。

拓展阅读

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸;

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降;

皇览揆余于初度兮,肇锡余以嘉名;

名余曰正则兮,字余曰灵均;

纷吾既有此内美兮,又重之以修能;

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩;

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与;

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽;

日月忽其不淹兮,春与秋其代序;

《离骚》

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮;

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾导夫先路。

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在;

杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙芷;

彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路;

何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘;

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘;

岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩;

忽奔走以先后兮,及前王之踵武;

荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒;

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也;

指九天以为正兮,夫唯灵修之故也;

初既与余成言兮,后悔遁而有他;

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

余既兹兰之九畹兮,又树蕙之百亩;

畦留夷与揭车兮,杂度蘅与方芷;

冀枝叶之峻茂兮,愿竢时乎吾将刈;

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽;

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索;

羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒;

忽驰骛以追逐兮,非余心之所急;

老冉冉其将至兮,恐修名之不立;

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英;

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤;

揽木根以结芷兮,贯薜荔之落蕊;

矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚;

謇吾法夫前修兮,非世俗之所服;

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则!

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替;

既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;

众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫;

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错;

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度;

忳郁邑余挓傺兮,吾独穷困乎此时也;

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态;

鸷鸟之不群兮,自前世而固然;

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安;

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟;

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

古诗文是千锤百炼的美文,流传两千多年说明它有很强的生命力。我们诵读古诗文,既能认识中华民族的文化精英,了解先人的心境,又能潜移默化地提高学生素质。下面,就进入我们对古诗文的学习!

导入新课

第一单元

以意逆志 知人论世

单元概述

以意逆志 孟子在两千多年前提出了欣赏诗歌的一个具体方法——“以意逆志”。就是说我没在解说欣赏诗歌的时候,不能就表面意思去理解字词更不能拘于个别字眼去理解诗句,而应该从作品的整体出发,由表及里、由浅入深的理解诗作的主旨,用自己的切身体会去推测作者的本意。

知人论世 在欣赏、吟诵古人的诗歌作品时,应该深入探究他们的生平和为人,全面了解他所生活的环境和时代,与作者成为心灵相遇的好朋友。这就是所谓的“知人论世”的欣赏方法。

“知人论世”与“以意逆志”两种方法是相辅相成的,联系作者的生平及其时代,可以更好的认识作品的价值及意义。

学习目标

1、统观全诗,综合还原,在形式把握和形象感受的基础上,把握各种因素,理解全诗。

2、诵读诗歌,理解并掌握“以意逆志” 和“知人论世”两种理解方法。

作品赏析

精读作品

长恨歌

白居易

白居易,字乐天,号香山居士,贞元十五年进士,任翰林学士,左拾遗。因直言极谏,贬江州司马,移忠州刺史。后被召为主客郎中,知制诰。会昌二年,以刑部尚书致仕,死时年七十五岁。

作者简介

白居易是我国古代一位杰出的现实主义诗人。他所生活的七十多年里,正是安史之乱后各种矛盾冲突急剧发展的时期,也正是唐朝走向衰微的时期。错综复杂的社会现实,在白居易诗中得到了较全面的反映。今存白居易诗近三千首,数量之多在唐代诗人中首屈一指。他的成就,主要表现在两个方面:一是政治讽喻诗;一是以《长恨歌》、《琵琶行》为代表的长篇叙事诗。

写作背景

李隆基早年励精图治,晚年逐渐松弛。得杨玉环后,更是沉湎酒色,荒废朝政。天宝后期,朝廷内部本已矛盾重重,李隆基对杨家的偏幸,更促进了矛盾的激化。天宝十四载(755),手握重兵的范阳节度使安禄山打着讨伐杨氏、以清君侧的幌子,发动了叛乱,兵临长安。

李隆基偕杨玉环等仓皇出奔,西行四川。至陕西马嵬驿,扈从禁军发难,求诛杨氏兄妹以谢天下。迫于情势,李隆基只得如请,“命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下”。在王的提议下,白居易写下了此诗。

承欢侍宴无闲暇

春从春游夜专夜

九重城阙烟尘生千乘万骑西南行

临别殷勤重寄词词中有誓两心知

整体感知

诗篇可分为四个层次:

(1)杨妃入宫受宠,明皇迷色误国;

(2)马嵬生离死别,蜀中伤心断肠;

(3)还都触景生情,回宫绵绵相思;

(4)仙山寻得杨妃,遥寄信物誓词。

诗歌结构:

1、《长恨歌》写作的历史意义

唐玄宗李隆基与贵妃杨玉环之间的爱情悲剧,因与“安史之乱”紧相联系,有着相当严肃的政治色彩,而其情事本身之离奇、曲折,又极富传奇色彩,因而倍受历代文士的关注。自唐至清,出现了不少以此为题材的文学作品,著名者如杜牧《过华清宫绝句》、李商隐《马嵬》、苏轼《荔枝叹》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》、洪昇《长生殿》等。白居易的《长恨歌》则是其中翘楚。

资料链接

2、课文分析

“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。”

译文:汉家的皇上看重倾城倾国的容貌,想找一位绝代佳人。可惜在位多少年来一直没有找到。

诗歌开卷第一句:“汉皇重色思倾国”,看来很寻常,好像故事原就应该从这里写起,不需要作者花什么心思似的,事实上这七个字含量极大,是全篇纲领,它既揭示了故事的悲剧因素,又唤起和统领着全诗。

“临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。……天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”

这一段写道士帮助唐玄宗寻找杨贵妃。诗人采用的是浪漫主义的手法,忽而上天,忽而入地诗歌的末尾,用“开长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”结笔,点明题旨,回应开头,而且做到“清音有余”,给读者以联想、回味的余地。

1、采用七言歌行体

在形式上采用平仄相调的律句,间用对偶,数句一转韵,音节随情节而曲折,依感情而顿挫,而多处顶针格的运用。

2、故事情节生动曲折

围绕诗中人物思想感情的发展,整首诗的情节跌宕起伏,穷极变化,富有浪漫气息和传奇色彩,充分体现了作者艺术构思之奇妙和想象力之丰富。

艺术特色

3、刻画人物细腻传神

本诗塑造了李、杨两个人物形象。作者不仅生动地描述了他们的行为举止,而且将笔触深入其内心,细腻地刻画了他们的心理活动。

4、叙事、抒情、描写熔于一炉

这是一首抒情成份很浓的叙事诗,诗人在叙述故事和人物塑造上,采用了我国传统诗歌擅长的抒写手法,将叙事、写景和抒情和谐地结合在一起,形成诗歌抒情上回环往复的特点。

自主赏析作品

湘夫人 屈原

拟行路难(其四) 鲍照

蜀相 杜甫

书愤 陆游

湘夫人

屈原

屈原(公元前340年~前278年),姓芈,氏屈,名平,字原;又自名正则,字灵均。汉族,战国时期楚国丹阳人,今湖北宜昌市秭归县人,楚武王熊通之子屈瑕的后代。自称颛顼的后裔.主张联齐抗秦,提倡“美政”。屈原是中国最伟大的爱国主义诗人之一,也是我国已知最早的著名诗人、思想家和伟大的政治家。他创立了“楚辞”这种文体,也开创了“香草美人”的传统。

作品简介

屈原

屈原投江

屈原故里

《湘夫人》通篇笼罩在凄美的氛围中。开头几句是秋水的绝唱,被誉为“千古言秋之祖”。(胡应麟《诗薮》)通常认为湘君和湘夫人是湘水的配偶神,他们彼此深深地眷恋,却不知什么原因,总是爱而无因,见而不得,只能互相幻想着对方,无望地追寻、失望。在他们之间,永恒地隔着迷惘的水域。这首诗就细腻地表现了湘君对湘夫人由企盼,到幻觉,到失望的凄楚情感经历。

整体感知

而境界是非常唯美的,那些来自水中的香花香草满溢着纸卷,杜若、辛夷、荷、芷……让读者环绕在香氛和灵异构成的神秘奇异的世界里。

《湘夫人》就是这样浸透在满怀的香气里。湘君和湘夫人的形象,也因此显示出高洁优美来。这就是楚辞常用的香草美人以譬君子的笔法。《湘夫人》向读者展示一个神秘美丽的世界。

1、融情入景,以景染情。

“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这一凄清杳茫的秋景,构成了一个优美而惆怅的意境,成功地渲染了抒情主人公的心境,被后人称为“千古言秋之祖”。

诗歌是如何表现这个幽怨、哀婉的苦恋故事的?

赏析指导

2、因情造景,象征寓意。

“鸟萃兮苹中, 罾何为兮木上”, 比兴手法,写的是男主人公因思念女主人公久久不见其人而对眼前的景象产生了一种错乱的现象,水神看到的是一幅奇怪的场景:鸟儿聚集在水草上,鱼网则被挂在树上。这是比喻湘夫人终于没来,种种费心都不过是瞎张罗。表现男主人公的伤心和失落。

拟行路难

鲍照

鲍照(约414-466)年,字明达,东海郡人。南朝杰出文学家,他文学成就卓著,精于乐府,尤善七言歌行,对唐代诗人李白、岑参、高适等有深远影响。著有《鲍参军集》传世。

作品简介

鲍照书法

全诗突出一个“愁”字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为泻愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读这自然生愁”(《古诗源》卷十一)。在平淡的外表下蕴含着深沉而又激越奔放的感情。

整体感知

1、第12句用了什么表现手法?说明了什么道理?

赏析指导

运用了比兴手法。诗人拈出泻水流淌这一自然现象作为比兴, 引出对社会人生的无限感慨。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。

2、第3句中的“命”是指什么?结合全诗看,作者对此有怎样的看法?

“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,这里只是表面上认命了,实是对不公平社会发出愤怒的控诉。

3、第7、8句写出了什么感情?

第7句是对前面几句的总结,诗人对那驱不散的愁苦,实系于对世事的感慨,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。表达了诗人的抗争。第8句表达的是作者心中的无奈,两句构成了1种鲜明的对照,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状况表现得淋漓尽致。

4、《拟行路难》与《湘夫人》有那些相似之处?

思想感情:抒发诗人怀才不遇或者执着追求理想的感情。

写作手法:运用比兴。

蜀 相

杜甫

公元二二一年,刘备在成都称帝,国号蜀,任命诸葛亮为丞相,诗题《蜀相》,写的就是诸葛亮。

杜甫虽然怀有“致君尧舜”的政治理想,但他仕途坎坷,抱负无法施展。他写《蜀相》这首诗时,安史之乱还没有平息。目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

作品简介

? 知人论诗 知世论诗

???? 作于杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

杜甫经历了一系列仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。

整体感知

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”

(1)用“尽”和“皆”写出的是春意盎然、赏心 悦目的景色,显露的是欣喜愉悦的情感。

(2)满院的碧草映衬着台阶,黄鹂在浓阴密叶中发出婉转的鸣叫,却空荡荡无人欣赏。由此很自然地使人感受到诗人内心的寂寞和感伤。虽是写景,字里行间却寄寓着感物思人的情怀,这就叫情景交融。

赏析指导

(3)“自”“空”二字的作用:杜甫用“空”“自”等词的妙处在于沟通了情与景之景的联系,以“自”烘托了人的心情,正所谓是“景语皆情语”。王国维说:“‘红杏枝头春意闹’,著一‘闹’字而境界全出。”这里“自”“空”两字也有此等功用。

(4)想象体会意境:这是一幅带着浓浓的寂寞和悲凉的春色图。正所谓是见满院萋萋碧草,却觉寂寞之心难言;闻数声呖呖黄鹂,倍感荒凉之境无限。

书 愤

陆游

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(现在浙江绍兴)人。陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”,这首诗就是一个鲜明的例子,通篇都是围绕着“志”写的。

作品简介

陆游故居

一心报国的英雄却壮志难酬,空度岁月,诗人个人的遭遇也是民族命运的缩影。爱国的主题在中国古代诗歌中源远流长,每当国家面临危亡时这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它高扬到前无古人的高度,爱国主题不但贯穿了他长达60年的创作历程,而且融入了他的整个生命,成为陆诗的精华的灵魂。清末梁启超说:“诗界千年靡靡风,兵魂销尽国魂空。集中十九从军乐,亘古男儿一放翁!”

整体感知

1、如何理解 “楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关” 这两句话?

赏析指导

这两句最能体现陆游诗歌“多豪丽语,言征伐事”这个特点,这两句形象地概括了25年前两次胜利的战斗:瓜州渡击退金兵的进犯,大散关失而复得。

2、如何理解“书愤”之“愤”?

颈联“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”,由于投降派的误国,国家依然蒙受大难,诗人壮志未酬,却年事已高。这一联的抒情沉痛、感伤。

推荐赏析作品

咏怀八十二首(其 一)

阮籍

杂诗十二首(其 二)

陶渊明

越中览古

李白

一剪梅

李清照

今别离(其一)

黄遵宪

咏怀八十二首(其一)

阮籍

整体感知

这首诗通过动静结合的手法、意象的选用、意境的营造, 写诗人深夜弹琴和孤独不安的忧思 。

阮籍嗜酒如命,常常喝得酩酊大醉,架车而行,路尽而返。

直至夜晚还不能入眠,起身坐在琴边鸣唱。月光照在薄帐上,清风吹进我的衣襟间。孤独的鸿鹄在野外鸣叫,飞翔的鸟儿在北林低鸣。鸟和人一样都在不寐而徘徊,但又能看到什么呢?不过是叫人忧伤的景象罢了。

翻译

诗人是如何表现他的忧思的?

赏析指导

开头两句通过动作描写(夜晚失眠,起来弹琴),婉约表达了诗人心中的隐忧。三、四、五、六句通过“明月、清风、孤鸿、翔鸟”以动写静,渲染出一种凄清的意境,以清冷的自然景色为衬托来抒写内心的孤独和忧思。最后两句直抒胸臆,点破忧思、伤心。

杂诗十二首(其二)

陶渊明

整体感知

陶渊明的《杂诗》共有十二首,是组诗,大都慨叹时光流逝、壮志难酬的情怀。此为其中第二首,写长夜难眠,抒发了时光流逝、有志难酬的悲哀和世无知音的寂寞。

时间在交替,日沦月出。这是一个生命无法与之相比的无穷大的宇宙,也是一个象生命一样美丽而飘渺的虚空。“风来”、“夜中’两句中两个触觉意象把生命与巨大的空间分离,限定在一个点上——房户、枕席;“气变”与“不眠”两句中“易”和“永”在无限的时间运行过程与静止的这一“夕”之间拉开了距离,前者迁化不已,此时已非彼时,后者却因主观情感的悲凄、焦躁而凝定不动,从而凸现了此“夕”对生命的体验与感受。

翻译

1、诗人为什么“悲戚”?(用诗中的语言回答)

赏析指导

“日月掷人去,有志不获骋”。时光飞逝离人而去,空有壮志难得伸展。

这首诗先描写了日月更迭,万里辉煌的景象作为铺垫,一句“荡荡空中景”为全诗铺下了悲凉的感情基调。然后诗人又用了晚风、冷席的意象,写出了因为天气的变化觉察出四时更替,更以“天寒”衬托出“心寒”,刻画了自己“不眠”的凄寒心境。接下来的两句写出了孤独文人常有的一种景象:对影独酌,倍显诗人之孤独。

2、诗人是如何表现“悲戚”的?

越中览古

李白

这是一首怀古之作,亦即诗人游览越中(唐越州,治所在今浙江绍兴),有感于其地在古代历史上所发生过的著名事件而写下的。

整体感知

越王勾践消灭了敌人,雪了耻,战士都凯旋了;由于战事已经结束,大家都受到了赏赐,所以不穿铁甲,而穿锦衣。花朵儿一般的美人,就占满了宫殿,拥簇着他,侍候着他 。宫殿上站满了如花宫女。这是多么繁盛、美好、热闹、欢乐,然而结句突然一转,将上面所写的一切一笔勾消。过去曾经存在过的胜利、威武、富贵、荣华,现在还有什么呢?人们所能看到的,只是几只鹧鸪在王城故址上飞来飞去罢了。

翻译

诗前半写景,后半抒情,在写法上各有错综之妙。首联着重刻画眼前具体景物,好比画家的工笔,形、声、色、态,一一得到表现。次联着重渲染整个秋天气氛,好比画家的写意,只宜传神会意,让读者用想象补充。三联表现感情,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。四联又从白发日多,护病断饮,归结到时世艰难是潦倒不堪的根源。这样,杜甫忧国伤时的情操,便跃然纸上。

赏析指导

一剪梅

李清照

一代才女李清照在浩瀚的中国文学历史长河里,是一颗璀璨的明星。直欲压倒须眉,成就了中国古典诗词史上亮丽的一笔,把婉约词推向了巅峰。她的代表作《一剪梅》是写给丈夫赵明城的,诉说自己独居生活的寂寞和相思之苦。

整体感知

荷已残,香已消,冷滑如玉的竹席,透出深深的凉秋,轻轻脱换下薄纱罗裙,独自泛一叶兰舟。仰头凝望远天,那白云舒卷处,谁会将锦书寄有?正是雁群排成“人”字,一行行南归时候,月光皎洁浸人,洒满这西边独倚的亭楼。

花,自在地飘零,水,自在地飘流,一种离别的相思,你与我,牵动起两处的闲愁。啊,无法排除的是——这相思,这离愁,刚从微蹙的眉间消失,又隐隐缠绕上了心头。

翻译

此词之妙,前在虚实,后在词工,上片一句“云中谁寄锦书来”甚妙,不然,“玉簟”“西楼”俱元所借力。下片“才下眉头,却上心头”,把相思写得有模有样,有动有静。遍观古今词,只有李煜的“剪不断,理还乱,是离愁”堪敌;然又不如,剪不断理还乱的是纷线乱麻,有形而无意,有静而无动。

赏析指导

今别离(其一)

黄遵宪

2003年6月29日温家宝在向香港社会人士发表演讲时,引用了一首诗。“寸寸河山寸寸金,侉离分裂力谁任。杜鹃再拜忧天泪,精卫无穷填海心。”(《赠梁任父同年》)这就是中国近代诗人黄遵宪写给梁启超的一首爱国诗歌——《今别离》。

整体感知

黄遵宪

离情别思就像那轮船的双轮一样飞转,顷刻间已经绕了千万圈。 目睹飞驰的双轮,眼见时空的快速变换,我内心的忧愁在滋长。 古代也有山川,古代也有孤舟。 古代的车舟同样“载离别”,(但毕竟速度有限,从而时空转换也有限)让人感受到行动举止的“自由”。 现代火车和轮船具有古时不可能有的快速度,因此会加倍增生人的离愁别绪。 明明知道人们分手的时刻那么短暂、宝贵,却不让人们有缠绵之意。

翻译

火车或轮船长鸣后,一刻都不多停留。 即使有几千斤重的船舵,行船仍然迅速灵活。 怎能没有逆风吹来,但也不畏惧逆风。 送行的人还没来得及返回,行者就已到达天的尽头(这里是指船行得快) 望着远处船忽然就不见了,只有烟波荡漾(这里形容船急速,让人望洋兴叹) 去的时候如此速度,回来路途会堵塞么? 但愿你回来时,能够乘快艇速归。

这是一首近代诗歌,在表现离情别绪方 面与古代诗歌有什么不同?

赏析指导

古人写离别常用“断肠”一语。像柳永的“今宵酒醒何处,杨柳岸宵风残月”常用极哀的景,渲染极凄清的意境。而这首诗却选用轮船和火车为意象,给人新奇的感觉。而且,里面有大段的篇幅赞赏新式交通工具:“虽有万钧跎, 动如绕指柔。岂无打头风?亦不畏石尤。” 这也使离别的情愁显得不那么浓、悲。

拓展阅读

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸;

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降;

皇览揆余于初度兮,肇锡余以嘉名;

名余曰正则兮,字余曰灵均;

纷吾既有此内美兮,又重之以修能;

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩;

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与;

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽;

日月忽其不淹兮,春与秋其代序;

《离骚》

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮;

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾导夫先路。

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在;

杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙芷;

彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路;

何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘;

惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘;

岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩;

忽奔走以先后兮,及前王之踵武;

荃不察余之中情兮,反信馋而齌怒;

余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也;

指九天以为正兮,夫唯灵修之故也;

初既与余成言兮,后悔遁而有他;

余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

余既兹兰之九畹兮,又树蕙之百亩;

畦留夷与揭车兮,杂度蘅与方芷;

冀枝叶之峻茂兮,愿竢时乎吾将刈;

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽;

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索;

羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒;

忽驰骛以追逐兮,非余心之所急;

老冉冉其将至兮,恐修名之不立;

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英;

苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤;

揽木根以结芷兮,贯薜荔之落蕊;

矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚;

謇吾法夫前修兮,非世俗之所服;

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则!

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替;

既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;

众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫;

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错;

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度;

忳郁邑余挓傺兮,吾独穷困乎此时也;

宁溘死以流亡兮,余不忍为此态;

鸷鸟之不群兮,自前世而固然;

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安;

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟;

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

同课章节目录