人教版 选修3 高二化学 第一章 1.2 原子结构与元素的性质 教学课件(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版 选修3 高二化学 第一章 1.2 原子结构与元素的性质 教学课件(共44张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-02-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

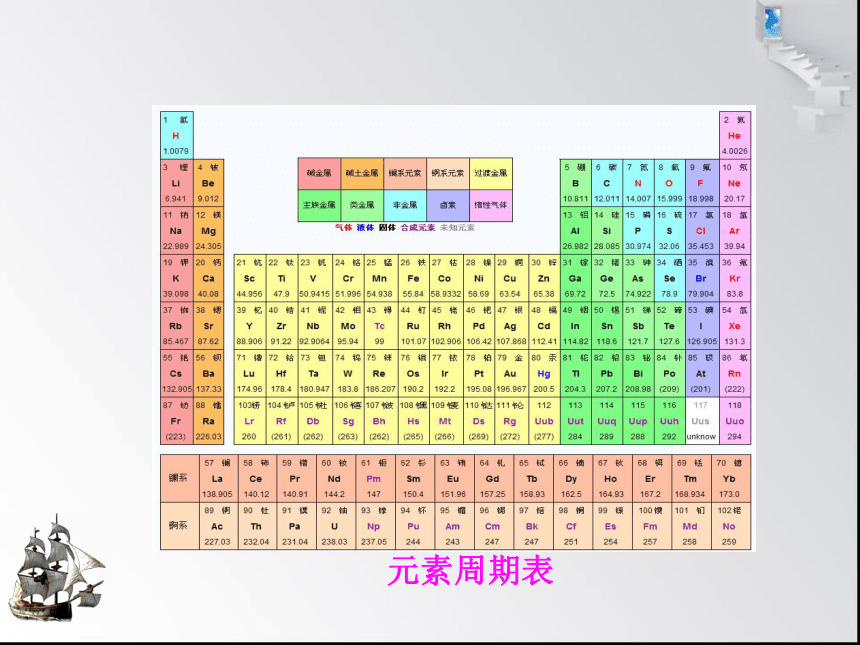

在必修2中我们已学习了元素周期表和元素周期律的相关知识,回顾一下:元素周期表的结构如何?

导入新课

利用元素周期表和元素周期律解释上面两种物质不同的原因?

元素的原子结构与元素在周期表中的位置有什么关系?

钠

钾

第二节 原子结构与元素性质

1.2.1 原子结构与元素周期表

1.2.2 元素周期律

1.知识与技能

1.了解元素原子核外电子排布的周期性变化规律;

2.了解元素周期表的结构;

3.了解元素周期表与原子结构的关系。

教学目标

3. 情感态度与价值观

学生在问题探究的过程中,同时把自己融入科学活动和科学思维中,体验科学研究的过程和认知的规律性,在认识上和思想方法上都得到提升。

2. 过程与方法

通过问题探究和讨论交流,进一步掌握化学理论知识的学习方法──逻辑推理法、抽象思维法、总结归纳法。

重点

元素的原子结构与元素周期表结构的关系。

难点

元素周期表的分区。

教学重难点

思考

族序数等于最外层电子数,那副族元素呢?其序数是否也等于其最外层电子数呢?

副族元素的族序数跟核外电子的排布有关吗?跟哪一部分有关呢?

这涉及到元素价电子的问题。

1.2.1 原子结构与元素周期表

元素周期表手稿

门捷列夫

第一张元素周期表

1859年,24罗的俄国彼得堡大学年轻讲师门捷列夫来到德国海德堡大学本生的实验室进修。当年,本生和基尔霍夫发明了光谱仪,用光谱发现了一些新元素,掀起一股发现新元素热。次年,门捷列夫出席了在化学史土具有里程碑意义的德国卡尔斯鲁厄化学大会。

课外阅读

门捷列夫回忆道: “我的周期律的决定性时刻在1860年,我……在会土我聆听了意大利化学家康尼查罗的演讲……正是当时,元素的性质随原子量(相对原子质量)递增而呈现周期性变化的基本思想冲击了我。”此后, 门捷列夫为使他的思想信念转化为科学理论,作出了10年艰苦卓绝的努力, 系统地研究了元素的性质,按照相对原子质量的大小,将元素排成序,终于发现了元素周期律。…………

元素周期表

?

1~6周期元素的外围电子排布

周期 元素数目 外围电子排布 最多可容纳的外围电子数

1 2 1s1 1s2 2

2 6 2s1 2s22p6 8

3 8 3s1 3s23p6 8

4 18 4s1 4s24p6 8

5 18 5s1 5s25p6 8

6 32 6s1 6s26p6 8

由上表可看出,每当出现碱金属(IA族)时就开始建立一个新的电子层,最后到达8个电子时就出现稀有气体(0族),然后又由碱金属到稀有气体

——这就是元素周期系中的一个个周期。

主族元素原子核外电子排布

元素性质的周期性变化

主族 ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

原子核外电子排布 ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 np2np5

最高正化合价 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

最低负化 没有负化合价 -4 -3 -2 -1

化合价的变化规律 正价从+1~+7,负价从-4~-1(从左到右)

金属性和非金属性 金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强(从左到右)

原子半径的变化规律 从大到小(从左到右)

结论:

随着原子序数的增加,元素原子的外围电子呈现周期性的变化:每隔一定数目的元素,元素原子的外围电子排布重复出现从ns1到ns2np6的周期性变化。

按电子排布,可把周期表里的元素划分成5个区,如课本P18图2—11所示。除ds区外,区的名称按最后填入电子的能级的符号来命名。

思考:s区、d区和p区分别有几个纵列?为什么s区、d区和ds区的元素都是金属?

s区元素:ⅠA和ⅡA族;

p区元: ⅢA~ⅦA族元素。

0族稀有气体也属于p区。

d区元素:ⅢB~Ⅷ族元素;

ds区元素:包括ⅠB和ⅡB族。

f区元素:包括镧系和锕系元素。

都是金属

元素周期表中区的划分

原子半径

原子半径的大小取决——

1.电子层的层数

2. 核电荷数

1.2.2 元素周期律

比较元素金属性相对强弱的方法

1.单质和酸或水反应放出氢气的快慢:反应剧烈,放出氢气快,则金属性较强。

2.最高价氧化物的水化物(即氢氧化物碱性的相对强弱:碱性强者,其金属性就较强。

3.单质之间的相互置换:比较强的可以置换出比较弱的。

比较元素非金属性相对强弱的方法

1.单质和氢气反应生成气态氢化物的难易程度及生成的气态氢化物的稳定性:比较容易生成气态氢化物,生成的气态氢化物比较稳定,则其元素非金属性比较强。

2. 最高价氧化物对应水化物(即酸)的酸性相对强弱: 酸性比较强的,其非金属性就比较强。

单质之间的相互置换:比较强的可以置换出比较弱的。

结论:随着原子序数的递增,元素性质呈现:金属性由强到弱,非金属性由弱到强的周期性变化。

比较元素非金属性相对强弱的方法

电离能

电离能:气态电中性原子失去一个电子转化为+1价气态阳离子所需要的最低能量,叫做该元素的第一电离能。符号:I1

M(g)- e- M+(g)

元素的第一电离能可以衡量元素的原子失去一个电子的难易。

⒈同主族元素、同周期元素的第一电离能随核电荷数递增有什么规律呢?

⒉如何解释某些元素的第一电离能的反常变化?

⒊为什么原子的逐级电离能越来越大?

1~36号元素的第一电离能

1.电负性:

用来描述不同元素的原子在化合物中吸引电子 的能力。电负性越大的原子,吸引电子的能力增大。

电负性

2.电负性的应用:

(1)一般地,电负性>1.8为金属元素;电负 性<1.8为金属元素。

(2)电负性之差<1.7的两种元素原子之间形成的化学键为共价健;电负性之差>1.7的两种元素原子之间形成的化学键为离子健。

3.元素电负性的周期性变化:

同一周期,从左到右,主族元素电负性逐渐增大;同一主族从上到下,主族元素电负性逐渐减小。

元素电负性

在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素(如图l—27)的有些性质是相似的(如硼和硅的含氧酸盐都能形成玻璃且互熔),被称为“对角线规则”。查阅资料,比较锂和镁在空气中燃烧的产物,铍和铝的氢氧化物的酸碱性以及硼和硅的含氧酸酸性的强弱,说明对角线规则,并用这些元素的电负性解释对角线规则。

“对角线规则”

1.锂和镁的相似性

(1)锂、镁在氧气中燃烧,均生成氧化物(Li2O和

MgO),不生成过氧化物。

(2)锂、镁在加热时直接和氮反应生成氮化物(Li3N和Mg3N2),而其他碱金属不能和氮作用。

(3)锂、镁和氟化物(LiF、MgF2)、碳酸盐( Li2CO3、MgCO3)、磷酸盐(Li3PO4、Mg3(PO4)2)均难(或微)溶于水,其他相应化合物为易溶盐。

(4)水合锂、镁氯化物晶体受热发生水解。

(5)锂和镁、硝酸盐分解产物相似。

(6)IA中只有锂能直接和碳生成Li2C2镁和碳生成Mg2C3((C=C=C)4-) 。

(7)锂、镁的氯化物均溶于有机溶剂中表现出共价特性。

1. 元素周期表共有7个周期,其中有三个短周期,三个长周期和一个不完全周期。每周期具有元素的数目分别为2、8、8、18、18、32、26种。

一、 1s1 — 1s2 二、2s1 — 2s22s6

三、3s1 — 3s23p6 四、 4s1 — 4s24p6

五、 5s1 — 5s25p6 六、6s1 — 6s26p6 七、 7s1 —?

通式:ns1 — ns2np6

第一周期结尾元素只有一个1s能级,2个电子,所以电子排布跟其他周期不同

2. 元素周期表共有18个纵列 。

课堂小结

3.第一电离能越小,越易失电子,金属的活泼性就越强。

4.金属元素的电负性较小,非金属元素的电负性较大;元素的电负性越小,元素的金属性越强,元素的电负性越大,元素的非金属性越强。

1.写出锂、钠、钾元素原子的电子排布式。

碱金属 原子序数 周期 电子排布式

锂 3 二 ls2 2s1 或[He]2s1

钠 11 三 1s22s22p63s1 或[Ne]3s1

钾 19 四 1s22s22p63s23p64s1 或[Ar]4s1

答案:

课堂练习

2.下列各组内的两种元素,在金属性或非金属性方面最有相似性的是( )

A.铝和氯 B.钠和氢

C.镁和氧 D.钾和氟

解析:在周期表里看,要知道金属性或非金属性方面最有相似性是看纵行。纵行的元素都是化学性质相似的(最外层电子数相等)。而答案里,钠和氢在一纵列。所以选B 。

B

3.下列说法正确的是(? )

基态时,相同周期的两种元素原子所含的能级和能层是一样的

B.基态时,稀有气体元素原子的价层电子数都为8

C.基态时,同种元素的原子和离子的轨道排布式一样

D.非金属元素原子的d轨道一定不填充电子或填满电子

D

4.下列表示元素的基态原子的电子排布式,其中表示的元素属于第三周期的元素的是(?? )

A.1s22s1

B.1s22s22p5

C.1s22s22p63s2 D.1s22s22p63s23p64s1

C

5.已知元素周期表中第一、二、三、四、五、六、七周期中所含元素种类(假设第七周期已排满)分别是2、8、8、18、18、32、32,由此可知116号元素处于周期表第______周期,第________族,其电子排布式为____________________。

七

VIA

[Rn]5f146d107s27p4

6.已知某原子的电子排布式是:

1s22s22p63s23p63d104s24p1。

(1)这元素的原子序数是多少?

(2)这元素属第几周期?第几族?是主族元素还是过渡元素?

(3)哪些电子是这个原子的价电子。

答案:(1) 31

(2) 4;IIIA;主族元素.

(3) 4s24p1

1.能层数 最外层电子数 最外层电子数 能层数

2.碱金属 稀有气体

原子序数 电子排布式 在周期表中的位置 是金属还是非金属 最高价氧化物的水化物化学式及酸碱性 气态氢化物的化学式

1s2 2s2 2p6 3s2 3 p3 第三周期ⅤA族 非金属 H3PO4

酸 PH3

16 第三周期ⅥA族 非金属 H2SO4

酸 H2S

7 1s2 2s2 2

p3 非金属 HNO3酸 NH4

3.

习题答案

4.(1)三 ⅦA Cl HClO4

(2)四 ⅡA Ca Ca(OH)2

5.主族元素的核外电子排布最后填入的能级是s或p,而副族元素的核外电子排布最后填入的能级为d或f;主族元素的价电子层为最外层的s、p能级,都不包括d能级,而副族元素价电子层除最外层的s能级外,还包括次能级的d能级及倒数第三层的f能级

6.氢原子核外只有一个电子,既可以失去这个电子变成+1价,又可以获得一个电子变为-1价,与稀有气体He的核外电子排布相同。根据H的电子排和化合价不难理解H在周期表中的位置既可以放在ⅠA,又可以放在ⅦA。

7.元素的金属性与非金属性随核电荷数递增呈现周期性变化,在同一周期中,从左到右元素的金属性递减非金属性增强。例如第三周期元素:根据Na、Mg、Al与水的反应越来越困难,以及NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3碱性递减,说明Na、MgAl的金属性逐渐减弱;根据Si、P、S、Cl形成氢化物越来越容易,而且生成的氢化物稳定性依次增强,以及H2SiO4、H3PO4、H2SO4、HClO4酸性递增,说明Si、P、S、Cl的非金属性逐渐增强

8.金属元素越容易失去电子,对键合电子的吸引能力越小,电负性越小,其金属性越强;非金属元素越容易得电子,对键合的电子的吸引能力越大,电负性越大,其非金属性越强;故可以用电负性来衡量金属性与非金属性的强弱。

9.元素原子的最外层电子数随原子的核电荷数递增呈现周期性变化,由于原子的最外层电子数决定元素的化合价,所以元素的化合价就会随着原子的核电荷数递增呈现周期性变化。

10.第八周期总共应有50种元素。

在必修2中我们已学习了元素周期表和元素周期律的相关知识,回顾一下:元素周期表的结构如何?

导入新课

利用元素周期表和元素周期律解释上面两种物质不同的原因?

元素的原子结构与元素在周期表中的位置有什么关系?

钠

钾

第二节 原子结构与元素性质

1.2.1 原子结构与元素周期表

1.2.2 元素周期律

1.知识与技能

1.了解元素原子核外电子排布的周期性变化规律;

2.了解元素周期表的结构;

3.了解元素周期表与原子结构的关系。

教学目标

3. 情感态度与价值观

学生在问题探究的过程中,同时把自己融入科学活动和科学思维中,体验科学研究的过程和认知的规律性,在认识上和思想方法上都得到提升。

2. 过程与方法

通过问题探究和讨论交流,进一步掌握化学理论知识的学习方法──逻辑推理法、抽象思维法、总结归纳法。

重点

元素的原子结构与元素周期表结构的关系。

难点

元素周期表的分区。

教学重难点

思考

族序数等于最外层电子数,那副族元素呢?其序数是否也等于其最外层电子数呢?

副族元素的族序数跟核外电子的排布有关吗?跟哪一部分有关呢?

这涉及到元素价电子的问题。

1.2.1 原子结构与元素周期表

元素周期表手稿

门捷列夫

第一张元素周期表

1859年,24罗的俄国彼得堡大学年轻讲师门捷列夫来到德国海德堡大学本生的实验室进修。当年,本生和基尔霍夫发明了光谱仪,用光谱发现了一些新元素,掀起一股发现新元素热。次年,门捷列夫出席了在化学史土具有里程碑意义的德国卡尔斯鲁厄化学大会。

课外阅读

门捷列夫回忆道: “我的周期律的决定性时刻在1860年,我……在会土我聆听了意大利化学家康尼查罗的演讲……正是当时,元素的性质随原子量(相对原子质量)递增而呈现周期性变化的基本思想冲击了我。”此后, 门捷列夫为使他的思想信念转化为科学理论,作出了10年艰苦卓绝的努力, 系统地研究了元素的性质,按照相对原子质量的大小,将元素排成序,终于发现了元素周期律。…………

元素周期表

?

1~6周期元素的外围电子排布

周期 元素数目 外围电子排布 最多可容纳的外围电子数

1 2 1s1 1s2 2

2 6 2s1 2s22p6 8

3 8 3s1 3s23p6 8

4 18 4s1 4s24p6 8

5 18 5s1 5s25p6 8

6 32 6s1 6s26p6 8

由上表可看出,每当出现碱金属(IA族)时就开始建立一个新的电子层,最后到达8个电子时就出现稀有气体(0族),然后又由碱金属到稀有气体

——这就是元素周期系中的一个个周期。

主族元素原子核外电子排布

元素性质的周期性变化

主族 ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

原子核外电子排布 ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 np2np5

最高正化合价 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

最低负化 没有负化合价 -4 -3 -2 -1

化合价的变化规律 正价从+1~+7,负价从-4~-1(从左到右)

金属性和非金属性 金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强(从左到右)

原子半径的变化规律 从大到小(从左到右)

结论:

随着原子序数的增加,元素原子的外围电子呈现周期性的变化:每隔一定数目的元素,元素原子的外围电子排布重复出现从ns1到ns2np6的周期性变化。

按电子排布,可把周期表里的元素划分成5个区,如课本P18图2—11所示。除ds区外,区的名称按最后填入电子的能级的符号来命名。

思考:s区、d区和p区分别有几个纵列?为什么s区、d区和ds区的元素都是金属?

s区元素:ⅠA和ⅡA族;

p区元: ⅢA~ⅦA族元素。

0族稀有气体也属于p区。

d区元素:ⅢB~Ⅷ族元素;

ds区元素:包括ⅠB和ⅡB族。

f区元素:包括镧系和锕系元素。

都是金属

元素周期表中区的划分

原子半径

原子半径的大小取决——

1.电子层的层数

2. 核电荷数

1.2.2 元素周期律

比较元素金属性相对强弱的方法

1.单质和酸或水反应放出氢气的快慢:反应剧烈,放出氢气快,则金属性较强。

2.最高价氧化物的水化物(即氢氧化物碱性的相对强弱:碱性强者,其金属性就较强。

3.单质之间的相互置换:比较强的可以置换出比较弱的。

比较元素非金属性相对强弱的方法

1.单质和氢气反应生成气态氢化物的难易程度及生成的气态氢化物的稳定性:比较容易生成气态氢化物,生成的气态氢化物比较稳定,则其元素非金属性比较强。

2. 最高价氧化物对应水化物(即酸)的酸性相对强弱: 酸性比较强的,其非金属性就比较强。

单质之间的相互置换:比较强的可以置换出比较弱的。

结论:随着原子序数的递增,元素性质呈现:金属性由强到弱,非金属性由弱到强的周期性变化。

比较元素非金属性相对强弱的方法

电离能

电离能:气态电中性原子失去一个电子转化为+1价气态阳离子所需要的最低能量,叫做该元素的第一电离能。符号:I1

M(g)- e- M+(g)

元素的第一电离能可以衡量元素的原子失去一个电子的难易。

⒈同主族元素、同周期元素的第一电离能随核电荷数递增有什么规律呢?

⒉如何解释某些元素的第一电离能的反常变化?

⒊为什么原子的逐级电离能越来越大?

1~36号元素的第一电离能

1.电负性:

用来描述不同元素的原子在化合物中吸引电子 的能力。电负性越大的原子,吸引电子的能力增大。

电负性

2.电负性的应用:

(1)一般地,电负性>1.8为金属元素;电负 性<1.8为金属元素。

(2)电负性之差<1.7的两种元素原子之间形成的化学键为共价健;电负性之差>1.7的两种元素原子之间形成的化学键为离子健。

3.元素电负性的周期性变化:

同一周期,从左到右,主族元素电负性逐渐增大;同一主族从上到下,主族元素电负性逐渐减小。

元素电负性

在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素(如图l—27)的有些性质是相似的(如硼和硅的含氧酸盐都能形成玻璃且互熔),被称为“对角线规则”。查阅资料,比较锂和镁在空气中燃烧的产物,铍和铝的氢氧化物的酸碱性以及硼和硅的含氧酸酸性的强弱,说明对角线规则,并用这些元素的电负性解释对角线规则。

“对角线规则”

1.锂和镁的相似性

(1)锂、镁在氧气中燃烧,均生成氧化物(Li2O和

MgO),不生成过氧化物。

(2)锂、镁在加热时直接和氮反应生成氮化物(Li3N和Mg3N2),而其他碱金属不能和氮作用。

(3)锂、镁和氟化物(LiF、MgF2)、碳酸盐( Li2CO3、MgCO3)、磷酸盐(Li3PO4、Mg3(PO4)2)均难(或微)溶于水,其他相应化合物为易溶盐。

(4)水合锂、镁氯化物晶体受热发生水解。

(5)锂和镁、硝酸盐分解产物相似。

(6)IA中只有锂能直接和碳生成Li2C2镁和碳生成Mg2C3((C=C=C)4-) 。

(7)锂、镁的氯化物均溶于有机溶剂中表现出共价特性。

1. 元素周期表共有7个周期,其中有三个短周期,三个长周期和一个不完全周期。每周期具有元素的数目分别为2、8、8、18、18、32、26种。

一、 1s1 — 1s2 二、2s1 — 2s22s6

三、3s1 — 3s23p6 四、 4s1 — 4s24p6

五、 5s1 — 5s25p6 六、6s1 — 6s26p6 七、 7s1 —?

通式:ns1 — ns2np6

第一周期结尾元素只有一个1s能级,2个电子,所以电子排布跟其他周期不同

2. 元素周期表共有18个纵列 。

课堂小结

3.第一电离能越小,越易失电子,金属的活泼性就越强。

4.金属元素的电负性较小,非金属元素的电负性较大;元素的电负性越小,元素的金属性越强,元素的电负性越大,元素的非金属性越强。

1.写出锂、钠、钾元素原子的电子排布式。

碱金属 原子序数 周期 电子排布式

锂 3 二 ls2 2s1 或[He]2s1

钠 11 三 1s22s22p63s1 或[Ne]3s1

钾 19 四 1s22s22p63s23p64s1 或[Ar]4s1

答案:

课堂练习

2.下列各组内的两种元素,在金属性或非金属性方面最有相似性的是( )

A.铝和氯 B.钠和氢

C.镁和氧 D.钾和氟

解析:在周期表里看,要知道金属性或非金属性方面最有相似性是看纵行。纵行的元素都是化学性质相似的(最外层电子数相等)。而答案里,钠和氢在一纵列。所以选B 。

B

3.下列说法正确的是(? )

基态时,相同周期的两种元素原子所含的能级和能层是一样的

B.基态时,稀有气体元素原子的价层电子数都为8

C.基态时,同种元素的原子和离子的轨道排布式一样

D.非金属元素原子的d轨道一定不填充电子或填满电子

D

4.下列表示元素的基态原子的电子排布式,其中表示的元素属于第三周期的元素的是(?? )

A.1s22s1

B.1s22s22p5

C.1s22s22p63s2 D.1s22s22p63s23p64s1

C

5.已知元素周期表中第一、二、三、四、五、六、七周期中所含元素种类(假设第七周期已排满)分别是2、8、8、18、18、32、32,由此可知116号元素处于周期表第______周期,第________族,其电子排布式为____________________。

七

VIA

[Rn]5f146d107s27p4

6.已知某原子的电子排布式是:

1s22s22p63s23p63d104s24p1。

(1)这元素的原子序数是多少?

(2)这元素属第几周期?第几族?是主族元素还是过渡元素?

(3)哪些电子是这个原子的价电子。

答案:(1) 31

(2) 4;IIIA;主族元素.

(3) 4s24p1

1.能层数 最外层电子数 最外层电子数 能层数

2.碱金属 稀有气体

原子序数 电子排布式 在周期表中的位置 是金属还是非金属 最高价氧化物的水化物化学式及酸碱性 气态氢化物的化学式

1s2 2s2 2p6 3s2 3 p3 第三周期ⅤA族 非金属 H3PO4

酸 PH3

16 第三周期ⅥA族 非金属 H2SO4

酸 H2S

7 1s2 2s2 2

p3 非金属 HNO3酸 NH4

3.

习题答案

4.(1)三 ⅦA Cl HClO4

(2)四 ⅡA Ca Ca(OH)2

5.主族元素的核外电子排布最后填入的能级是s或p,而副族元素的核外电子排布最后填入的能级为d或f;主族元素的价电子层为最外层的s、p能级,都不包括d能级,而副族元素价电子层除最外层的s能级外,还包括次能级的d能级及倒数第三层的f能级

6.氢原子核外只有一个电子,既可以失去这个电子变成+1价,又可以获得一个电子变为-1价,与稀有气体He的核外电子排布相同。根据H的电子排和化合价不难理解H在周期表中的位置既可以放在ⅠA,又可以放在ⅦA。

7.元素的金属性与非金属性随核电荷数递增呈现周期性变化,在同一周期中,从左到右元素的金属性递减非金属性增强。例如第三周期元素:根据Na、Mg、Al与水的反应越来越困难,以及NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3碱性递减,说明Na、MgAl的金属性逐渐减弱;根据Si、P、S、Cl形成氢化物越来越容易,而且生成的氢化物稳定性依次增强,以及H2SiO4、H3PO4、H2SO4、HClO4酸性递增,说明Si、P、S、Cl的非金属性逐渐增强

8.金属元素越容易失去电子,对键合电子的吸引能力越小,电负性越小,其金属性越强;非金属元素越容易得电子,对键合的电子的吸引能力越大,电负性越大,其非金属性越强;故可以用电负性来衡量金属性与非金属性的强弱。

9.元素原子的最外层电子数随原子的核电荷数递增呈现周期性变化,由于原子的最外层电子数决定元素的化合价,所以元素的化合价就会随着原子的核电荷数递增呈现周期性变化。

10.第八周期总共应有50种元素。