人教版高中语文 必修二 10游褒禅山记 教学课件(80张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 必修二 10游褒禅山记 教学课件(80张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

下面这两篇课文你还有印象吗?

《醉翁亭记》

《桃花源记》

导入新课

“记”是一种文体,指游记。

通常,人们的一次旅游总是会兴尽而返,留下深刻美好的记忆。正如刚才所提到的两篇游记。可是,北宋政治家王安石的一次游览却是一次“半途而返的游览”,可出乎意料的是他却为我们留下了一篇“流芳千古的美文”。这到底是怎么回事呢?

游褒禅山记

王安石

1. 掌握重点字词。学习结合语境揣摩语言。掌握重要文言字词及文言现象。背诵课文。

2. 理清文章写作思路,学习课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法。

3. 学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度。

知识与能力

学习目标

认识作者“深思慎取”“尽吾志”的思想,明白其在现实生活中的借鉴意义。

过程与方法

诵读、翻译、理解、感悟、背诵。

情感、态度与价值观

1. 掌握古文的字词句篇。

2. 学习即事明理,叙议结合,前后紧密相扣的写作方法。

3. 理解作者“深思慎取”“尽吾志”的思想,及其现实意义。

学习重难点

《游褒禅山记》是王安石在宋仁宗至和元年(1054)任舒州通判时写的一篇叙议结合的游记,叙述他和几位同伴游褒禅山的经过,并借此生发议论,说明要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,更需要有坚定的志向和顽强的毅力,并提出治学必须采取“深思而慎取”的态度。

题目介绍

褒禅山,旧称华山,因唐贞观年间慧褒禅师结庐山下,卒葬于此而得名。有洞、有泉,洞穴曲折,洞壁怪石错落,钟乳石倒垂其间。泉水清洌,终年不竭。山上多井,有民谚云:黄山三百六十顶,褒山三百六十井。下有慧空禅院(即华阳寺),为明人郑和所建,气势宏伟,后屡有修建。院内古柏参天,有大、小石塔各一,今已毁坏。四周山势突兀,景色秀丽。

慧空禅院

褒禅山华阳洞

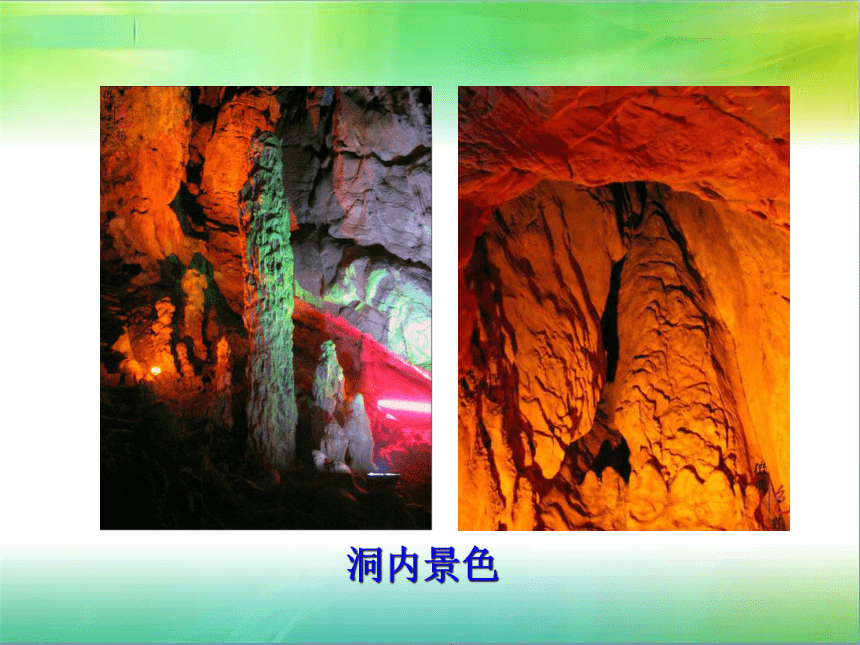

洞内景色

王安石,字介甫,号半山,因封荆国公,世称王荆公,卒谥文。北宋临川人,政治家、文学家。他两度为相进行变法,强调“权时之变”,反对因循保守。列宁称其为“中国十一世纪的改革家”。

作者简介

王安石像

王安石在文学上为宋朝一大家。其散文,雄健峭拔,语言简练,是“唐宋八大家”之一。代表作有《答司马谏议书》《读孟尝君传》等。其诗歌,长于说理,精于修辞,也有情韵深婉之作,风格遒劲有力。如《明妃曲》《北坡杏花》《泊船瓜洲》等。所作词不多,却能“一洗五代旧俗”,不受前人绮靡风气的影响。他的作品今存《王临川集》《临川集拾遗》。

王安石故里东乡上池荆公塑像

《 游褒禅山记》是王安石三十四岁时(1054年)从舒州判通任上辞职,在回家的路上游览了此山,三个月后以追记的形式写下此文。虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但作者并没有遗憾于“遗泉石之胜”,而是由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”“志”“力”的关系。

写作背景

沿着王安石的足迹游褒禅山

一(1、2):

本文共分为三部分。

记叙——游山经过。

二(3、4):

议论——游山心得。

三(5):

记叙的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名。

整体感知

游褒禅山记

记叙

议论

山、碑

洞

前洞:平旷,有泉—夷以近,游者众

后洞:窈然,甚寒—险以远,至者少

游洞

入之愈深

→

进愈难

→

见愈奇

随怠者出,所以

见少

记少

乐少

悔:不得极游之乐

古人求思之深

奇观常在险远

有志

有力

有物

尽吾志,无悔矣

仆碑——深思而慎取

记叙

——补叙同游者

全文从褒禅山写起,说山,识碑,记游,感事,补记。三个部分,重点在第二部分,即事见理。

全文结构

后洞

慧空禅院 前洞

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其

址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今

所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五

里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文

犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

和尚

筑舍定居

死后葬在那里

屋舍坟墓

倒在路旁

碑文模糊

大概

错误

课文讲解

特殊句式

这三个句子都用“……者……也”表示判断。其中的“者”是语气助词,表示提顿;“也”是语气助词,表示判断。第一个句子是一般判断句。第二、三个句子是因果关系的判断句,其中的“者”有提示原因的作用。

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

指出音谬⑥句

行文顺序

本名①句

别名由来及证明②③句

从仆碑看出本名⑤句

华山洞名来由④句

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。

从旁边涌出

向上

幽深的样子

深度

拿着火把

懈怠

将要

盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

大概

还不及十分之一

更少

正当这个时候

照明

出去后

有人

责怪

尽兴

华阳洞

1. 第二段可以分成几层?

可以分为两层:

第一层:简介前洞和后洞。

第二层:记叙自己游后洞的经过。

(1)入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

(2)盖其又深,则其至又加少矣。

(3)余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

为下文的议论打下基础。

2.第二层主要突出哪几点意思?有何作用?

于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

感慨

心得收获

因为

探求思索

平坦

景象

有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。

跟随

迷乱

帮助

嘲笑

难道

心得体会

特殊句式

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽。

不随以止也。

介词结构后置

省略句

可分为五层:

(1)借古人“求思之深而无不在”引出下文的议论

(2)以游山为喻,突出“志”的重要。

(3)说明“力”的重要。

(4)说明“物”的重要。

(5)从正反两方面强调“尽吾志”的重要。

3. 第三段可分为几层?

4. 在现实中,“夷以近”与“险以远”两种情形的结果如何?

夷以近——游者众

险以远——至者少

有志

有力

有物

5.要到达“奇伟、瑰怪、非常之观”,需要哪些条件?

力与物也重要,但有时难以强求,只有“尽吾志才能“无悔”、无“可讥”。

6.第三段的议论与前文何处照应?

第三段

夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

第二段

入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。……盖其又深,则其至又加少矣。

力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志

也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而

不得极夫游之乐也。

结论:要有志、尽志

余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

倒下来的石碑

因此

感叹

弄错

尽

谨慎地采取

特殊句式

此所以学者不可以不深思而慎取之也。

判断句(表示因果关系)

结论:要深思而慎取

7.第四段的议论与前文何处照应?

第四段

悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉

第一段

有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某记。

注释

庐陵萧君圭君玉:

古代我国对人的称谓比较复杂。(1)直称姓名(2)称字、号、斋名、谥号(3)称官名、爵名(4)称籍贯。有时几项兼称,这种称谓一般是先称官名,次称籍贯,后称姓名字号。

至和元年:

宋仁宗登基第一年。古代我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示,叫年号纪年法。

8. 在文中,作者由仆碑得到了怎样的感悟?这一感悟是怎样演绎而来的?

仆 碑

其文漫灭

音 谬

古书之不存

谬 其 传

何可胜道也哉

观点:学者不可以不深思而慎取之也

逻辑严密

9. 古人在游记中写感受常用一句话来概括全文的主旨,请找出本文中能概括全文主旨的一句话。

“尽吾志而不能至者,可以无悔矣。”

作者记游褒禅山不为记游,而为发表议论:无论治学处事,首先要有百折不挠的意志,也要有深思而慎取的态度。

作者从仆碑上尚可辨识的“花山”之“花”字,今误读为“华实”之“华”,从而 “又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!”从山名的讹传,联想到古籍的以讹传讹,作者触目伤怀,慨叹不已。因而进一步提出“此所以学者不可以不深思而慎取之也”。对待传闻要“深思”而“慎取”这个提法,对学者整理和研究古籍,鉴别其真伪,恢复其本来面目,有深刻的指导意义的。

深思慎取

小讨论

尽吾志

怎样才能看到奇景异观呢?

作者从三个方面论说。

一是“非有志者不能至也”。强调 “志”字。只有胸怀大志,才有可能到达理想的境地。

二是有了大志,不随便止足不前,“然力不足者,亦不能至也”。这里又强调了一个“力”字。如果气力不足,像“有怠而欲出者”那样,也是不能到达理想境地的。

三是有了大志和气力,而又不轻易地倦怠,“至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也”。这里又强调了一个“物”字。指火把之类的借助之物。当游览

者走进昏暗之处时,如果不借助火把之类的物来照亮前进的道路,也是不能到达理想境地的。

总之,只有具备志、力与相助之物这三个条件,才能到达理想的境地。这是从正面来说。

反过来说,气力可以达到而又未能达到,这对别人来说是可笑的,对自己来说是悔恨的。如果竭尽了自己的志气,仍然达不到,也就没什么可悔恨的了。这样,谁还能讥笑他呢?作者从正反两方面把道理说得清清楚楚。这就是作者游览华山后洞之后的心得和体会。

本文前两段记游山,后两段发议论,前面的记游处处与后面的体会有关,后面的议论又紧扣前面的游山经历。前后呼应,结构谨严,具体生动,浅显易懂。

1. 因事见理,叙议结合。

写作特色

本文的主旨在于阐述要“有志”“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材、详略紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。例如第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。

2.重点突出,详略得当。

3.文笔简洁,语言凝炼。

本文的记游部分,除为说理之外,没有多余的文字;议论部分,说理充分而有节制,没有无用的笔墨。全篇行文严谨,用墨极为简省,语言精要得当,以致文字难以增删改换。

这篇游记写的是作者一次没有尽兴的游历。作者曾为自己轻易地放弃而懊悔不已,启示是深刻的:其一,见世上之神奇雄伟、美丽奇特景观,常在险远,故行事当 “尽志”无悔;其二,感仆碑之“华山”音误,后世谬传“何可胜道”,故治学当“深思慎取”。作者借游褒禅山,说明无论是建功立业、治学或是办其它事情,都要矢志不渝,人尽其力,物尽其用,讲究方法,深思慎取以达成功。

课堂小结

以其乃华山之阳

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

质于齐,兵乃出

家祭无忘告乃翁

日初出大如车盖

盖失强援,不能独完

英才盖世,众士仰慕

盖其又深,则其至又加少也

乃

盖

副词,表判断,是

副词,竟然,居然

连词,于是

连词,才

代词,你,你的

名词,车盖

连词,表原因,因为

动词,超过,胜过

副词,大概

一词多义

理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右

此余之所得也

古人…往往有得

不得极夫游之乐也

此言得之

然

得

代词,如此,这样

形容词,对,正确。

形容词词尾,…的样子

连词,但,但是。

动词,得到

名词,心得,收获

动词,能够

形容词,适宜,正确

1.以故其后名之曰

2.距其院东五里

3.独其为文犹可识

4.问其深,

则其好游者不能穷也

5.盖其又深,

则其至又加少矣

6.以其求思之深而无不在

7.其孰能讥之乎?

代词,那,指褒禅埋葬时

代词,这,指慧空禅院

代词,它,指仆碑

代词,它,指洞穴

代词,它,指后洞

代词,他们,指古人

代词,他们,指游客

代词,那些,指好游者

副词,加强反问语气,难道

“其”字用法

8.而余亦悔其之

9.既其出

10.视其左右

11.谬其传

12.咎其欲出者

13.吾其还也

14.其可怪也欤

代词,指自己

助词,无义

代词,它,指洞壁

代词,它,代山的名称

代词,那些,指欲出者

副词,表商量语气,还是

副词,加强反问语气,难道

1.慧褒始舍于其址

2.以故其后名之曰“褒禅”

3.有泉侧出

4.入之甚寒,问其深

5.则其好游者不能穷也

6.则其见愈奇

7.则其至又加少矣

名→动,筑舍定居

名→动,命名

名→状,从侧面

形→名,深

形→动,走到尽头

动→名,见到的景象

动→名,到达的人

词类活用

8.火尚足以明也

9.常在于险远

10.至于幽暗昏惑

11.后世之谬其传

12.后世之谬其传

13.莫能名者

形→动,照明

形→名,危险偏远的地方

形→名,幽暗的地方

令人迷乱的地方

使动,弄错,使…错

动→名,流传的文字

名→动,识其本名,说明白

1. 非常之观

2. 至于幽暗昏惑而无物以相之

3. 此所以学者不可以不深思而慎取之也

古:不同寻常

今:程度副词,很、十分

古:到达(某地)

今:表示达到某种程度或另提起一事

古:求学的人,治学的人

今:在某些方面有较深的学问的人

古今异义

1.下列各句横线处应填入的词语,最恰当的一组是 ( )

①王夫之在《董斋诗话》中说“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐”,诗人笔下的“________”就是以乐景写哀情的典型。

②我们演讲是往往先说一番幽默风趣的“闲话”,以激发听众兴趣,为与听众的交流营造良好的环境____________。

③荒山造林,既能生产木材,又能保持水土,是___________的事。

针对训练

A. 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿????气氛????两全其美

B. 正是江南好风景,落花时节又逢君????气氛????一举两得

C. 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿????氛围????一举两得

D. 正是江南好风景,落花时节又逢君????氛围????两全其美

【答案】C

【解析】 第①句中所给内容提到“以乐景写哀情”,显然“落花时节”是哀景,“细柳新蒲”是乐景,这样可以排除B、D项。“氛围”指周围的气氛和情调;“气氛”指一定环境中给人强烈感觉的精神表现或景象。“两全其美”指矛盾的双方都有了好的结果。“一举两得” 的意思是“做一件事情而得到两种好处”。原文说是“ ?荒山造林”既能怎样,又能怎样,所以必须要用一举两得,所以答案为C项

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.鸿鹄之志 如愿以偿 以偏概全 归纳演译

B.冥思苦想 自行其事 风姿潇洒 烟波浩荡

C.气喘吁吁 相辅相成 匪夷所思 安分守己

D.蛊惑人心 一愁莫展 鼎力相助 面容安详

【答案】C

【解析】

A项中“归纳演译”中的“译”应“绎”;

B项中“自行其事” 的“事”应为“是”;

D项中“一愁莫展”的“愁”应为“筹”。

(1)______________________ ,不如须臾之所学也。(荀子《劝学》)

(2)良将劲弩守要害之处,__________________。(贾谊《过秦论》)

(3)舟遥遥以轻飏,__________________。(陶渊明《归去来兮辞》)

(4)江间波浪兼天涌,________________。(杜甫《秋兴八首》其一)

(5)________________,归去也,也无风雨也无晴。(苏轼《定风波》)

3.补写下列名篇名句中的空缺部分。

【答案】

(1)吾尝终日而思矣

(2)信臣精卒陈利兵而谁何

(3)风飘飘而吹衣

(4)塞上风云接地阴

(5)回首向来萧瑟处

本文通过游褒禅山的所见所感,把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“______ ”的道理。

游山

治学

游山

尽吾志

深思慎取

1. 根据所学内容填空。

课堂练习

2.下列各句中加点字注音有误的是( )。

??

?? A.今言“华(huā)”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

?? B.由山以上五六里,有穴窈(yǎo)然。

?? C.后世之谬其传而莫能名者,何可胜(shènɡ)道也哉。?

?? D.至于幽暗昏惑而无物以相(xiànɡ)之。

C

3.选出句中“者”的用法不同于其他三项的一项是( )。

??

?? A.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

?? B.其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众。

?? C.既其出,则或咎其欲出者。

???D.然力不足者,亦不能至也。

A

4.下列各句中,加点词的意义与现代汉语相同的一项是(?? ? )。

A.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

B.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

C.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

D.至于幽暗昏惑而无物以相之。

C

5.下列各组句子中红色词语的意义和用法相同的一项是( )。

A.(1)不出,火且尽

(2)臣死且不避,卮酒安足辞

B.(1)夫夷以近,则游者众

(2)以子之矛陷子之盾

C.(1)古人之观于天地、山川

(2)吾欲之南海

D.(1)有穴窈然

(2)杂然相许

D

6.与“此所以学者不可以不深思而慎取之也”中“所以”的意义不相同的一项是( )。

A.臣所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

B.亲贤人,远小人,此先汉所以兴隆也。

C.师者,所以传道授业解惑也。

D.臣所以去亲戚而事君者,徒慕君着急高义。

D

7. 翻译句子。

(1)既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(2)而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,故非有志者不能至也。

(3)于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

(1)已经出洞了,便有人责怪那要求退出来的人,我也后悔自己随从他们,以至不能尽情享受那游览的乐趣。

(2)但世上的奇妙雄伟、珍贵奇特、不同寻常的景观,常常在那险阻僻远的地方,因而人们很少到达那里。所以,不是有志向的人是不能到达的。

(3)对于这种情况,我有感慨了。古人对于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的观察,往往有心得,因为他们探究、思考得非常深入而且无处不在。

元日

[宋]王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

拓展阅读

明妃初出汉宫时,泪湿春风鬓脚垂。

低回顾影无颜色,尚得君王不自持。

归来却怪丹青手,入眼平生未曾有。

意态由来画不成,当时枉杀毛延寿。

一去心知更不归,可怜着尽汉宫衣。

寄声欲问塞南事,只有年年鸿雁飞。

家人万里传消息,好在毡城莫相忆。

君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北。

明妃曲二首

一、第2段记叙部分

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(前洞)“其下平旷”“而记游者甚众”。(后洞)“有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也”,“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。”“盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。”

研讨与练习答案

第3段议论部分

于是余有叹焉。“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉……”“力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?”

第3段结论:要有志,尽吾志。

二、

道 1.名词,道路;2.动词,说;3.名词,规律,方法。

由 1.名词,原由,原因;2.介词,从;

文 1.文字;2.刻花纹或文字。

至 1.到,到达;2.达到最高点;3.与“若”连用,表示另提一事。

三、古人观于山川、草木、虫鱼往往有得,是因为“求思之深无不在也”,是他们苦心探索,务求深入的结果。王安石游褒禅山之所得,是由游山的经过所见获得的启示。他认为,要观赏到“非常之观”,首先要定立志向,因为非常之观常在险远,定立了志向,还要有能力、毅力,还要有所凭借和帮助。在有能力、有物力的情况下半途而废,会徒然让人讥讪,也给自己留下无穷遗憾。

游山如此,个人修养、做学问、干事业无不如此。在客观条件具备的情况下,事情成败的关键往往在于主观的认识和努力。王安石的一番感慨,自然与他的改革事业的理想和后来百折不挠的经历紧密相连。由此,学生可以谈志向,谈毅力,谈机遇,也可以谈志、力与客观条件的联系,也可以由文章的观点,评论王安石的变法的成败、教训等。

下面这两篇课文你还有印象吗?

《醉翁亭记》

《桃花源记》

导入新课

“记”是一种文体,指游记。

通常,人们的一次旅游总是会兴尽而返,留下深刻美好的记忆。正如刚才所提到的两篇游记。可是,北宋政治家王安石的一次游览却是一次“半途而返的游览”,可出乎意料的是他却为我们留下了一篇“流芳千古的美文”。这到底是怎么回事呢?

游褒禅山记

王安石

1. 掌握重点字词。学习结合语境揣摩语言。掌握重要文言字词及文言现象。背诵课文。

2. 理清文章写作思路,学习课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法。

3. 学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度。

知识与能力

学习目标

认识作者“深思慎取”“尽吾志”的思想,明白其在现实生活中的借鉴意义。

过程与方法

诵读、翻译、理解、感悟、背诵。

情感、态度与价值观

1. 掌握古文的字词句篇。

2. 学习即事明理,叙议结合,前后紧密相扣的写作方法。

3. 理解作者“深思慎取”“尽吾志”的思想,及其现实意义。

学习重难点

《游褒禅山记》是王安石在宋仁宗至和元年(1054)任舒州通判时写的一篇叙议结合的游记,叙述他和几位同伴游褒禅山的经过,并借此生发议论,说明要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,更需要有坚定的志向和顽强的毅力,并提出治学必须采取“深思而慎取”的态度。

题目介绍

褒禅山,旧称华山,因唐贞观年间慧褒禅师结庐山下,卒葬于此而得名。有洞、有泉,洞穴曲折,洞壁怪石错落,钟乳石倒垂其间。泉水清洌,终年不竭。山上多井,有民谚云:黄山三百六十顶,褒山三百六十井。下有慧空禅院(即华阳寺),为明人郑和所建,气势宏伟,后屡有修建。院内古柏参天,有大、小石塔各一,今已毁坏。四周山势突兀,景色秀丽。

慧空禅院

褒禅山华阳洞

洞内景色

王安石,字介甫,号半山,因封荆国公,世称王荆公,卒谥文。北宋临川人,政治家、文学家。他两度为相进行变法,强调“权时之变”,反对因循保守。列宁称其为“中国十一世纪的改革家”。

作者简介

王安石像

王安石在文学上为宋朝一大家。其散文,雄健峭拔,语言简练,是“唐宋八大家”之一。代表作有《答司马谏议书》《读孟尝君传》等。其诗歌,长于说理,精于修辞,也有情韵深婉之作,风格遒劲有力。如《明妃曲》《北坡杏花》《泊船瓜洲》等。所作词不多,却能“一洗五代旧俗”,不受前人绮靡风气的影响。他的作品今存《王临川集》《临川集拾遗》。

王安石故里东乡上池荆公塑像

《 游褒禅山记》是王安石三十四岁时(1054年)从舒州判通任上辞职,在回家的路上游览了此山,三个月后以追记的形式写下此文。虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但作者并没有遗憾于“遗泉石之胜”,而是由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”“志”“力”的关系。

写作背景

沿着王安石的足迹游褒禅山

一(1、2):

本文共分为三部分。

记叙——游山经过。

二(3、4):

议论——游山心得。

三(5):

记叙的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名。

整体感知

游褒禅山记

记叙

议论

山、碑

洞

前洞:平旷,有泉—夷以近,游者众

后洞:窈然,甚寒—险以远,至者少

游洞

入之愈深

→

进愈难

→

见愈奇

随怠者出,所以

见少

记少

乐少

悔:不得极游之乐

古人求思之深

奇观常在险远

有志

有力

有物

尽吾志,无悔矣

仆碑——深思而慎取

记叙

——补叙同游者

全文从褒禅山写起,说山,识碑,记游,感事,补记。三个部分,重点在第二部分,即事见理。

全文结构

后洞

慧空禅院 前洞

褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其

址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今

所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五

里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文

犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

和尚

筑舍定居

死后葬在那里

屋舍坟墓

倒在路旁

碑文模糊

大概

错误

课文讲解

特殊句式

这三个句子都用“……者……也”表示判断。其中的“者”是语气助词,表示提顿;“也”是语气助词,表示判断。第一个句子是一般判断句。第二、三个句子是因果关系的判断句,其中的“者”有提示原因的作用。

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

指出音谬⑥句

行文顺序

本名①句

别名由来及证明②③句

从仆碑看出本名⑤句

华山洞名来由④句

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。

从旁边涌出

向上

幽深的样子

深度

拿着火把

懈怠

将要

盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

大概

还不及十分之一

更少

正当这个时候

照明

出去后

有人

责怪

尽兴

华阳洞

1. 第二段可以分成几层?

可以分为两层:

第一层:简介前洞和后洞。

第二层:记叙自己游后洞的经过。

(1)入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

(2)盖其又深,则其至又加少矣。

(3)余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

为下文的议论打下基础。

2.第二层主要突出哪几点意思?有何作用?

于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

感慨

心得收获

因为

探求思索

平坦

景象

有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。

跟随

迷乱

帮助

嘲笑

难道

心得体会

特殊句式

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽。

不随以止也。

介词结构后置

省略句

可分为五层:

(1)借古人“求思之深而无不在”引出下文的议论

(2)以游山为喻,突出“志”的重要。

(3)说明“力”的重要。

(4)说明“物”的重要。

(5)从正反两方面强调“尽吾志”的重要。

3. 第三段可分为几层?

4. 在现实中,“夷以近”与“险以远”两种情形的结果如何?

夷以近——游者众

险以远——至者少

有志

有力

有物

5.要到达“奇伟、瑰怪、非常之观”,需要哪些条件?

力与物也重要,但有时难以强求,只有“尽吾志才能“无悔”、无“可讥”。

6.第三段的议论与前文何处照应?

第三段

夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

第二段

入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。……盖其又深,则其至又加少矣。

力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志

也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而

不得极夫游之乐也。

结论:要有志、尽志

余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

倒下来的石碑

因此

感叹

弄错

尽

谨慎地采取

特殊句式

此所以学者不可以不深思而慎取之也。

判断句(表示因果关系)

结论:要深思而慎取

7.第四段的议论与前文何处照应?

第四段

悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉

第一段

有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某记。

注释

庐陵萧君圭君玉:

古代我国对人的称谓比较复杂。(1)直称姓名(2)称字、号、斋名、谥号(3)称官名、爵名(4)称籍贯。有时几项兼称,这种称谓一般是先称官名,次称籍贯,后称姓名字号。

至和元年:

宋仁宗登基第一年。古代我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示,叫年号纪年法。

8. 在文中,作者由仆碑得到了怎样的感悟?这一感悟是怎样演绎而来的?

仆 碑

其文漫灭

音 谬

古书之不存

谬 其 传

何可胜道也哉

观点:学者不可以不深思而慎取之也

逻辑严密

9. 古人在游记中写感受常用一句话来概括全文的主旨,请找出本文中能概括全文主旨的一句话。

“尽吾志而不能至者,可以无悔矣。”

作者记游褒禅山不为记游,而为发表议论:无论治学处事,首先要有百折不挠的意志,也要有深思而慎取的态度。

作者从仆碑上尚可辨识的“花山”之“花”字,今误读为“华实”之“华”,从而 “又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!”从山名的讹传,联想到古籍的以讹传讹,作者触目伤怀,慨叹不已。因而进一步提出“此所以学者不可以不深思而慎取之也”。对待传闻要“深思”而“慎取”这个提法,对学者整理和研究古籍,鉴别其真伪,恢复其本来面目,有深刻的指导意义的。

深思慎取

小讨论

尽吾志

怎样才能看到奇景异观呢?

作者从三个方面论说。

一是“非有志者不能至也”。强调 “志”字。只有胸怀大志,才有可能到达理想的境地。

二是有了大志,不随便止足不前,“然力不足者,亦不能至也”。这里又强调了一个“力”字。如果气力不足,像“有怠而欲出者”那样,也是不能到达理想境地的。

三是有了大志和气力,而又不轻易地倦怠,“至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也”。这里又强调了一个“物”字。指火把之类的借助之物。当游览

者走进昏暗之处时,如果不借助火把之类的物来照亮前进的道路,也是不能到达理想境地的。

总之,只有具备志、力与相助之物这三个条件,才能到达理想的境地。这是从正面来说。

反过来说,气力可以达到而又未能达到,这对别人来说是可笑的,对自己来说是悔恨的。如果竭尽了自己的志气,仍然达不到,也就没什么可悔恨的了。这样,谁还能讥笑他呢?作者从正反两方面把道理说得清清楚楚。这就是作者游览华山后洞之后的心得和体会。

本文前两段记游山,后两段发议论,前面的记游处处与后面的体会有关,后面的议论又紧扣前面的游山经历。前后呼应,结构谨严,具体生动,浅显易懂。

1. 因事见理,叙议结合。

写作特色

本文的主旨在于阐述要“有志”“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材、详略紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。例如第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。

2.重点突出,详略得当。

3.文笔简洁,语言凝炼。

本文的记游部分,除为说理之外,没有多余的文字;议论部分,说理充分而有节制,没有无用的笔墨。全篇行文严谨,用墨极为简省,语言精要得当,以致文字难以增删改换。

这篇游记写的是作者一次没有尽兴的游历。作者曾为自己轻易地放弃而懊悔不已,启示是深刻的:其一,见世上之神奇雄伟、美丽奇特景观,常在险远,故行事当 “尽志”无悔;其二,感仆碑之“华山”音误,后世谬传“何可胜道”,故治学当“深思慎取”。作者借游褒禅山,说明无论是建功立业、治学或是办其它事情,都要矢志不渝,人尽其力,物尽其用,讲究方法,深思慎取以达成功。

课堂小结

以其乃华山之阳

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

质于齐,兵乃出

家祭无忘告乃翁

日初出大如车盖

盖失强援,不能独完

英才盖世,众士仰慕

盖其又深,则其至又加少也

乃

盖

副词,表判断,是

副词,竟然,居然

连词,于是

连词,才

代词,你,你的

名词,车盖

连词,表原因,因为

动词,超过,胜过

副词,大概

一词多义

理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右

此余之所得也

古人…往往有得

不得极夫游之乐也

此言得之

然

得

代词,如此,这样

形容词,对,正确。

形容词词尾,…的样子

连词,但,但是。

动词,得到

名词,心得,收获

动词,能够

形容词,适宜,正确

1.以故其后名之曰

2.距其院东五里

3.独其为文犹可识

4.问其深,

则其好游者不能穷也

5.盖其又深,

则其至又加少矣

6.以其求思之深而无不在

7.其孰能讥之乎?

代词,那,指褒禅埋葬时

代词,这,指慧空禅院

代词,它,指仆碑

代词,它,指洞穴

代词,它,指后洞

代词,他们,指古人

代词,他们,指游客

代词,那些,指好游者

副词,加强反问语气,难道

“其”字用法

8.而余亦悔其之

9.既其出

10.视其左右

11.谬其传

12.咎其欲出者

13.吾其还也

14.其可怪也欤

代词,指自己

助词,无义

代词,它,指洞壁

代词,它,代山的名称

代词,那些,指欲出者

副词,表商量语气,还是

副词,加强反问语气,难道

1.慧褒始舍于其址

2.以故其后名之曰“褒禅”

3.有泉侧出

4.入之甚寒,问其深

5.则其好游者不能穷也

6.则其见愈奇

7.则其至又加少矣

名→动,筑舍定居

名→动,命名

名→状,从侧面

形→名,深

形→动,走到尽头

动→名,见到的景象

动→名,到达的人

词类活用

8.火尚足以明也

9.常在于险远

10.至于幽暗昏惑

11.后世之谬其传

12.后世之谬其传

13.莫能名者

形→动,照明

形→名,危险偏远的地方

形→名,幽暗的地方

令人迷乱的地方

使动,弄错,使…错

动→名,流传的文字

名→动,识其本名,说明白

1. 非常之观

2. 至于幽暗昏惑而无物以相之

3. 此所以学者不可以不深思而慎取之也

古:不同寻常

今:程度副词,很、十分

古:到达(某地)

今:表示达到某种程度或另提起一事

古:求学的人,治学的人

今:在某些方面有较深的学问的人

古今异义

1.下列各句横线处应填入的词语,最恰当的一组是 ( )

①王夫之在《董斋诗话》中说“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐”,诗人笔下的“________”就是以乐景写哀情的典型。

②我们演讲是往往先说一番幽默风趣的“闲话”,以激发听众兴趣,为与听众的交流营造良好的环境____________。

③荒山造林,既能生产木材,又能保持水土,是___________的事。

针对训练

A. 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿????气氛????两全其美

B. 正是江南好风景,落花时节又逢君????气氛????一举两得

C. 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿????氛围????一举两得

D. 正是江南好风景,落花时节又逢君????氛围????两全其美

【答案】C

【解析】 第①句中所给内容提到“以乐景写哀情”,显然“落花时节”是哀景,“细柳新蒲”是乐景,这样可以排除B、D项。“氛围”指周围的气氛和情调;“气氛”指一定环境中给人强烈感觉的精神表现或景象。“两全其美”指矛盾的双方都有了好的结果。“一举两得” 的意思是“做一件事情而得到两种好处”。原文说是“ ?荒山造林”既能怎样,又能怎样,所以必须要用一举两得,所以答案为C项

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.鸿鹄之志 如愿以偿 以偏概全 归纳演译

B.冥思苦想 自行其事 风姿潇洒 烟波浩荡

C.气喘吁吁 相辅相成 匪夷所思 安分守己

D.蛊惑人心 一愁莫展 鼎力相助 面容安详

【答案】C

【解析】

A项中“归纳演译”中的“译”应“绎”;

B项中“自行其事” 的“事”应为“是”;

D项中“一愁莫展”的“愁”应为“筹”。

(1)______________________ ,不如须臾之所学也。(荀子《劝学》)

(2)良将劲弩守要害之处,__________________。(贾谊《过秦论》)

(3)舟遥遥以轻飏,__________________。(陶渊明《归去来兮辞》)

(4)江间波浪兼天涌,________________。(杜甫《秋兴八首》其一)

(5)________________,归去也,也无风雨也无晴。(苏轼《定风波》)

3.补写下列名篇名句中的空缺部分。

【答案】

(1)吾尝终日而思矣

(2)信臣精卒陈利兵而谁何

(3)风飘飘而吹衣

(4)塞上风云接地阴

(5)回首向来萧瑟处

本文通过游褒禅山的所见所感,把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“______ ”的道理。

游山

治学

游山

尽吾志

深思慎取

1. 根据所学内容填空。

课堂练习

2.下列各句中加点字注音有误的是( )。

??

?? A.今言“华(huā)”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

?? B.由山以上五六里,有穴窈(yǎo)然。

?? C.后世之谬其传而莫能名者,何可胜(shènɡ)道也哉。?

?? D.至于幽暗昏惑而无物以相(xiànɡ)之。

C

3.选出句中“者”的用法不同于其他三项的一项是( )。

??

?? A.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

?? B.其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众。

?? C.既其出,则或咎其欲出者。

???D.然力不足者,亦不能至也。

A

4.下列各句中,加点词的意义与现代汉语相同的一项是(?? ? )。

A.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

B.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

C.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

D.至于幽暗昏惑而无物以相之。

C

5.下列各组句子中红色词语的意义和用法相同的一项是( )。

A.(1)不出,火且尽

(2)臣死且不避,卮酒安足辞

B.(1)夫夷以近,则游者众

(2)以子之矛陷子之盾

C.(1)古人之观于天地、山川

(2)吾欲之南海

D.(1)有穴窈然

(2)杂然相许

D

6.与“此所以学者不可以不深思而慎取之也”中“所以”的意义不相同的一项是( )。

A.臣所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

B.亲贤人,远小人,此先汉所以兴隆也。

C.师者,所以传道授业解惑也。

D.臣所以去亲戚而事君者,徒慕君着急高义。

D

7. 翻译句子。

(1)既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(2)而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,故非有志者不能至也。

(3)于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

(1)已经出洞了,便有人责怪那要求退出来的人,我也后悔自己随从他们,以至不能尽情享受那游览的乐趣。

(2)但世上的奇妙雄伟、珍贵奇特、不同寻常的景观,常常在那险阻僻远的地方,因而人们很少到达那里。所以,不是有志向的人是不能到达的。

(3)对于这种情况,我有感慨了。古人对于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的观察,往往有心得,因为他们探究、思考得非常深入而且无处不在。

元日

[宋]王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

拓展阅读

明妃初出汉宫时,泪湿春风鬓脚垂。

低回顾影无颜色,尚得君王不自持。

归来却怪丹青手,入眼平生未曾有。

意态由来画不成,当时枉杀毛延寿。

一去心知更不归,可怜着尽汉宫衣。

寄声欲问塞南事,只有年年鸿雁飞。

家人万里传消息,好在毡城莫相忆。

君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北。

明妃曲二首

一、第2段记叙部分

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(前洞)“其下平旷”“而记游者甚众”。(后洞)“有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也”,“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。”“盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。”

研讨与练习答案

第3段议论部分

于是余有叹焉。“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉……”“力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?”

第3段结论:要有志,尽吾志。

二、

道 1.名词,道路;2.动词,说;3.名词,规律,方法。

由 1.名词,原由,原因;2.介词,从;

文 1.文字;2.刻花纹或文字。

至 1.到,到达;2.达到最高点;3.与“若”连用,表示另提一事。

三、古人观于山川、草木、虫鱼往往有得,是因为“求思之深无不在也”,是他们苦心探索,务求深入的结果。王安石游褒禅山之所得,是由游山的经过所见获得的启示。他认为,要观赏到“非常之观”,首先要定立志向,因为非常之观常在险远,定立了志向,还要有能力、毅力,还要有所凭借和帮助。在有能力、有物力的情况下半途而废,会徒然让人讥讪,也给自己留下无穷遗憾。

游山如此,个人修养、做学问、干事业无不如此。在客观条件具备的情况下,事情成败的关键往往在于主观的认识和努力。王安石的一番感慨,自然与他的改革事业的理想和后来百折不挠的经历紧密相连。由此,学生可以谈志向,谈毅力,谈机遇,也可以谈志、力与客观条件的联系,也可以由文章的观点,评论王安石的变法的成败、教训等。