人教部编版八年级历史下册第8课经济体制改革 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级历史下册第8课经济体制改革 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-01-31 15:02:34 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第8课 经济体制改革

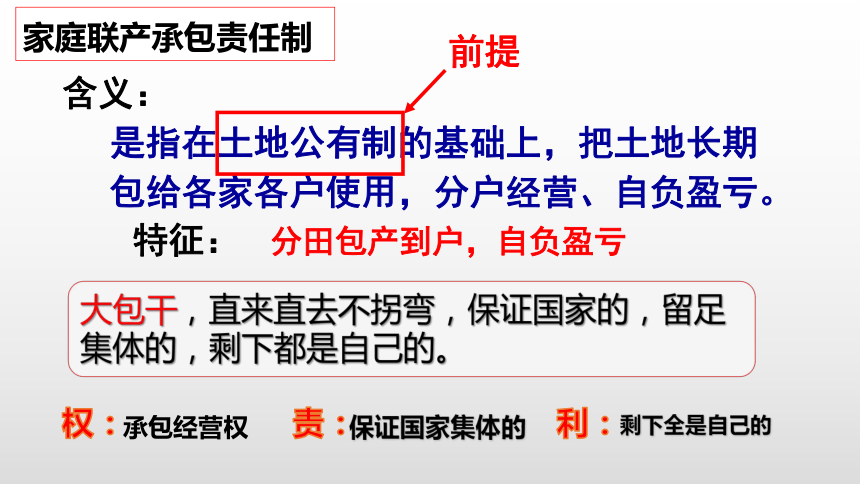

含义:

家庭联产承包责任制

是指在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏。

前提

特征:

分田包产到户,自负盈亏

大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

权:

剩下全是自己的

保证国家集体的

承包经营权

责:

利:

家庭联产承包责任制

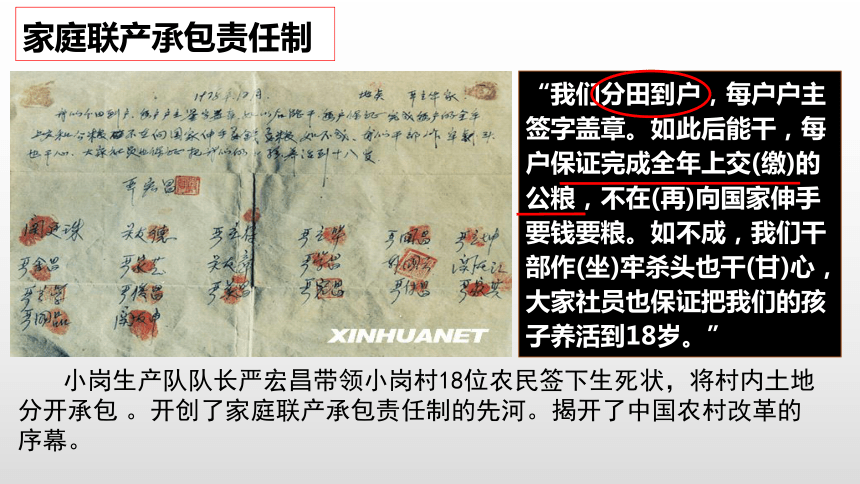

“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成全年上交(缴)的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的孩子养活到18岁。”

小岗生产队队长严宏昌带领小岗村18位农民签下生死状,将村内土地分开承包?。开创了家庭联产承包责任制的先河。揭开了中国农村改革的序幕。

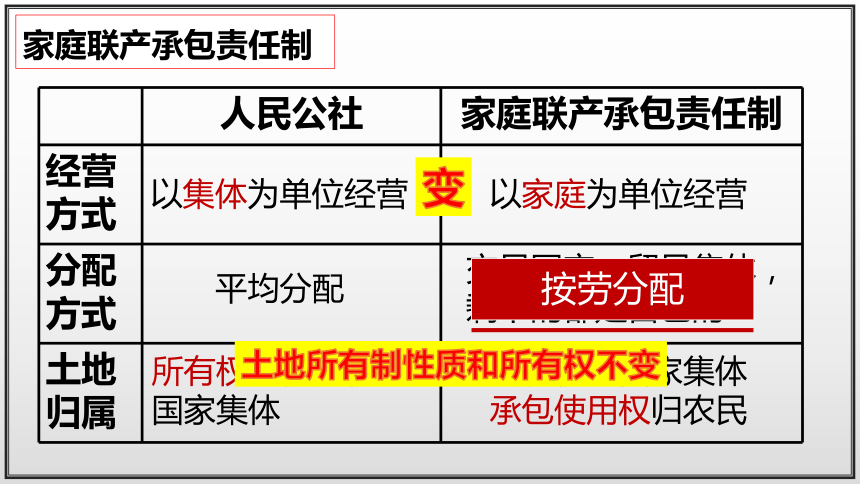

人民公社 家庭联产承包责任制

经营方式

分配方式

土地归属

以家庭为单位经营

以集体为单位经营

交足国家,留足集体,剩下的都是自己的

平均分配

所有权归国家集体

承包使用权归农民

所有权、使用权归国家集体

按劳分配

家庭联产承包责任制

变

土地所有制性质和所有权不变

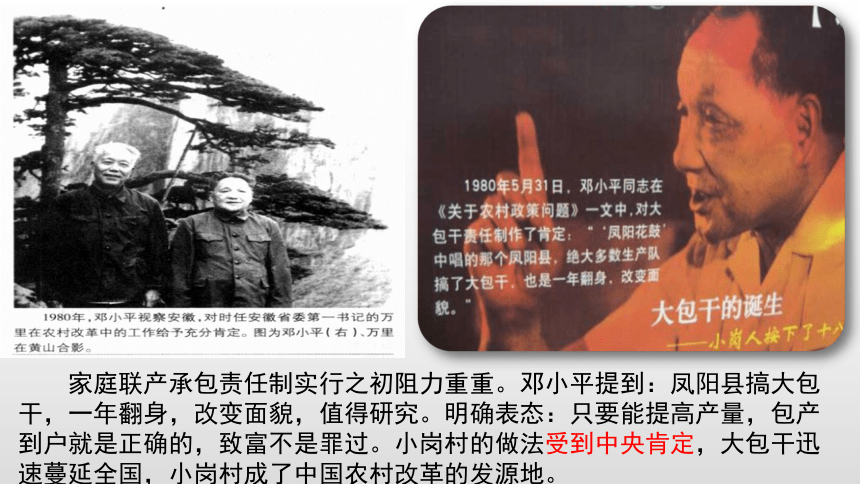

家庭联产承包责任制实行之初阻力重重。邓小平提到:凤阳县搞大包干,一年翻身,改变面貌,值得研究。明确表态:只要能提高产量,包产到户就是正确的,致富不是罪过。小岗村的做法受到中央肯定,大包干迅速蔓延全国,小岗村成了中国农村改革的发源地。

农民领取联产承包责任制合同书

在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

实行家庭联产承包责任制后,农民温饱问题得到了解决,但无法使农民致富,农村的劳动力大量节省出来,那么该如何解决农民致富和农村剩余的劳动力的问题呢?

农村乡镇企业迅速发展

随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来。

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

水果生产基地

茶叶生产基地

乡镇企业的竹编手工业生产。

广东乡镇企业

离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企事业)—— 党在农村探索出的致富新路

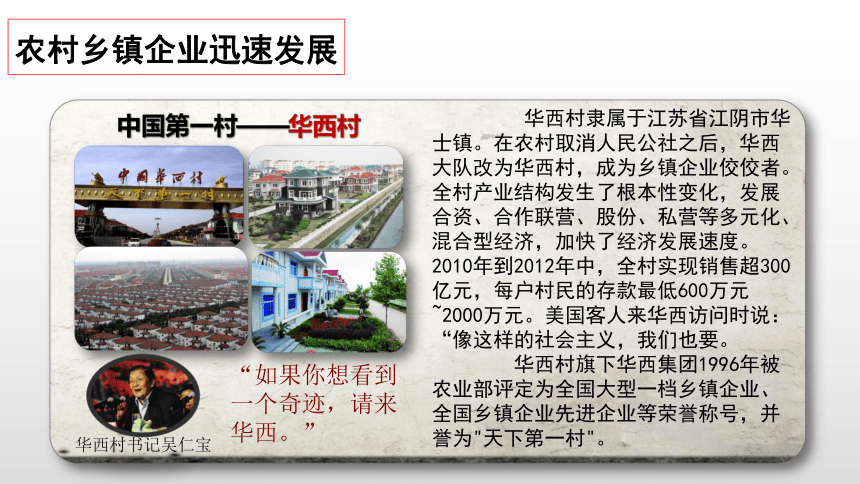

中国第一村——华西村

华西村隶属于江苏省江阴市华士镇。在农村取消人民公社之后,华西大队改为华西村,成为乡镇企业佼佼者。全村产业结构发生了根本性变化,发展合资、合作联营、股份、私营等多元化、混合型经济,加快了经济发展速度。2010年到2012年中,全村实现销售超300亿元,每户村民的存款最低600万元~2000万元。美国客人来华西访问时说:“像这样的社会主义,我们也要。

华西村旗下华西集团1996年被农业部评定为全国大型一档乡镇企业、全国乡镇企业先进企业等荣誉称号,并誉为"天下第一村"。

华西村书记吴仁宝

“如果你想看到一个奇迹,请来华西。”

农村乡镇企业迅速发展

为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

意义

1978年-2008年乡镇企业转移了三分之一农民就业

农村乡镇企业迅速发展

新中国成立以来农村生产关系的四次调整

事件 时间 原因 内容 影响 变化

土地改革

农业合作

化运动

人民公

社化运动

家庭联产承包责任制

启示:

新中国成立以来,农村生产关系的四次调整

事件 时间 原因 内容 影响 变化

土地改革 1950—

1952 封建土地制度阻碍农村经济和中国社会的发展;广大农民迫切需要土地。 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制 彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级;农民成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,大大解放了农村生产力,为国家的工业化建设准备了条件 所有权:地主→农民

农业合作

化运动 1953—

1956 分散的个体经营影响农业生产的发展;农民有互助合作的要求。 引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的道路。 调动了农民的积极性,进一步提高农村生产力 所有权:农民→集体

所有制:私→公

经营:个体→集体

人民公

社化运动 1958—

1978 党的领导人急于求成,忽视客观规律。 提高生产资料公有化程度。强调“一大二公” 挫伤了农民的生产积极性,使农业生产遭到严重破坏 强调规模、公有化程度

家庭联产承包责任制 1978年

至今 人民公社体制的弊端(农民缺乏生产自主权,生产积极性不高) 在土地公有制的基础上,集体所有的土地包给农民使用。(分田包干到户,自负盈亏) 激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入有很大提高 经营:集体→个体

分配:平均→按劳

启示:(1)经济政策的制定必须实事求是,一切从实际出发。(依据国情);

(2)经济政策必须与时俱进,适时调整;

(3)经济政策的制定必须遵循客观经济规律;

(4)生产关系必须适应生产力水平。

土地流转是指土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。

在制定农村政策时,应该注意些什么?

实事求是,一切从实际出发

关注民生,把百姓生活水平的提高放在首位

生产关系的调整必须与生产力水平相适应

材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

城市经济体制改革(国有企业改革)

材料二:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料三:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管,冶金部门把铜调到较远的其他地方去,电缆厂需要的铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费,本来两个厂发展横向联合,通过签定合同就可以解决,但是不行。

上述材料反映了改革前国有企业经营管理存在怎样的局面?

工人生产没有积极性,吃“大锅饭”

政企不分,企业没自主权。

···一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种通社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过多过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

结合材料,思考为什么要进行经济体制改革。分析经济体制改革的中心环节是什么?

高度集中的计划经济体制模式

抑制了社会主义经济的活力

增强企业活力

中共十二届三中全会会场

1984年10月21日《人民日报》刊登

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。城市改革全面展开。

主要内容(措施):

(1)把原来单一的公有制经济,发展为以公有制为主体的多种所有制经济。

(2)对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

(3)实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的制度。

(所有制形式)

(经营管理方式)

(分配方式)

所有制形式 经营管理方式 分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一的公有制

政企不分

高度集中

平均分配

以公有制为主体,多种所有制共同发展

扩大企业经营自主权,实行经营责任制

以按劳分配为主体,多种分配方式并存

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

意义:

大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。

社会主义市场经济体制

市场经济是通过市场来实现资源配置的一种经济体制。它是商品经济高度发展的产物,不以社会基本制度的变化为转移。是与计划经济相对应的一种经济体制。

社会主义市场经济,就是把公有制的优越性与市场经济对资源的优化配置有效地结合起来,最大限度地解放和发展生产力,增强国家的综合国力,提高人民的生活水平。

概念

基本特征:市场在国家的宏观调控下对资源配置起基础性作用。

社会主义市场经济体制

提出

(1)1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

(2)1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

中共十四大于1992年10月12日至18日在北京召开

意义

社会主义市场经济体制

有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

改革只有进行时没有完成时

没有改革,就没有中国的今天

没有改革,也没有中国的明天

——习近平

砥砺前行,助推改革

A

D

B

D

B

B

5

5、

6、

B

C

7、

8、

第8课 经济体制改革

含义:

家庭联产承包责任制

是指在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,分户经营、自负盈亏。

前提

特征:

分田包产到户,自负盈亏

大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

权:

剩下全是自己的

保证国家集体的

承包经营权

责:

利:

家庭联产承包责任制

“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成全年上交(缴)的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的孩子养活到18岁。”

小岗生产队队长严宏昌带领小岗村18位农民签下生死状,将村内土地分开承包?。开创了家庭联产承包责任制的先河。揭开了中国农村改革的序幕。

人民公社 家庭联产承包责任制

经营方式

分配方式

土地归属

以家庭为单位经营

以集体为单位经营

交足国家,留足集体,剩下的都是自己的

平均分配

所有权归国家集体

承包使用权归农民

所有权、使用权归国家集体

按劳分配

家庭联产承包责任制

变

土地所有制性质和所有权不变

家庭联产承包责任制实行之初阻力重重。邓小平提到:凤阳县搞大包干,一年翻身,改变面貌,值得研究。明确表态:只要能提高产量,包产到户就是正确的,致富不是罪过。小岗村的做法受到中央肯定,大包干迅速蔓延全国,小岗村成了中国农村改革的发源地。

农民领取联产承包责任制合同书

在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

实行家庭联产承包责任制后,农民温饱问题得到了解决,但无法使农民致富,农村的劳动力大量节省出来,那么该如何解决农民致富和农村剩余的劳动力的问题呢?

农村乡镇企业迅速发展

随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来。

绿色蔬菜基地

花卉生产基地

水果生产基地

茶叶生产基地

乡镇企业的竹编手工业生产。

广东乡镇企业

离土不离乡,进厂不进城(兴办乡镇企事业)—— 党在农村探索出的致富新路

中国第一村——华西村

华西村隶属于江苏省江阴市华士镇。在农村取消人民公社之后,华西大队改为华西村,成为乡镇企业佼佼者。全村产业结构发生了根本性变化,发展合资、合作联营、股份、私营等多元化、混合型经济,加快了经济发展速度。2010年到2012年中,全村实现销售超300亿元,每户村民的存款最低600万元~2000万元。美国客人来华西访问时说:“像这样的社会主义,我们也要。

华西村旗下华西集团1996年被农业部评定为全国大型一档乡镇企业、全国乡镇企业先进企业等荣誉称号,并誉为"天下第一村"。

华西村书记吴仁宝

“如果你想看到一个奇迹,请来华西。”

农村乡镇企业迅速发展

为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

意义

1978年-2008年乡镇企业转移了三分之一农民就业

农村乡镇企业迅速发展

新中国成立以来农村生产关系的四次调整

事件 时间 原因 内容 影响 变化

土地改革

农业合作

化运动

人民公

社化运动

家庭联产承包责任制

启示:

新中国成立以来,农村生产关系的四次调整

事件 时间 原因 内容 影响 变化

土地改革 1950—

1952 封建土地制度阻碍农村经济和中国社会的发展;广大农民迫切需要土地。 废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制 彻底摧毁了封建土地制度,消灭了地主阶级;农民成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,大大解放了农村生产力,为国家的工业化建设准备了条件 所有权:地主→农民

农业合作

化运动 1953—

1956 分散的个体经营影响农业生产的发展;农民有互助合作的要求。 引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的道路。 调动了农民的积极性,进一步提高农村生产力 所有权:农民→集体

所有制:私→公

经营:个体→集体

人民公

社化运动 1958—

1978 党的领导人急于求成,忽视客观规律。 提高生产资料公有化程度。强调“一大二公” 挫伤了农民的生产积极性,使农业生产遭到严重破坏 强调规模、公有化程度

家庭联产承包责任制 1978年

至今 人民公社体制的弊端(农民缺乏生产自主权,生产积极性不高) 在土地公有制的基础上,集体所有的土地包给农民使用。(分田包干到户,自负盈亏) 激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入有很大提高 经营:集体→个体

分配:平均→按劳

启示:(1)经济政策的制定必须实事求是,一切从实际出发。(依据国情);

(2)经济政策必须与时俱进,适时调整;

(3)经济政策的制定必须遵循客观经济规律;

(4)生产关系必须适应生产力水平。

土地流转是指土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。

在制定农村政策时,应该注意些什么?

实事求是,一切从实际出发

关注民生,把百姓生活水平的提高放在首位

生产关系的调整必须与生产力水平相适应

材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

城市经济体制改革(国有企业改革)

材料二:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料三:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管,冶金部门把铜调到较远的其他地方去,电缆厂需要的铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费,本来两个厂发展横向联合,通过签定合同就可以解决,但是不行。

上述材料反映了改革前国有企业经营管理存在怎样的局面?

工人生产没有积极性,吃“大锅饭”

政企不分,企业没自主权。

···一个重要的原因,就是在经济体制上形成了一种通社会生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式的主要弊端是:政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过多过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中平均主义严重。这就造成了企业缺乏应有的自主权,企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面,严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

结合材料,思考为什么要进行经济体制改革。分析经济体制改革的中心环节是什么?

高度集中的计划经济体制模式

抑制了社会主义经济的活力

增强企业活力

中共十二届三中全会会场

1984年10月21日《人民日报》刊登

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。城市改革全面展开。

主要内容(措施):

(1)把原来单一的公有制经济,发展为以公有制为主体的多种所有制经济。

(2)对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制。

(3)实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的制度。

(所有制形式)

(经营管理方式)

(分配方式)

所有制形式 经营管理方式 分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一的公有制

政企不分

高度集中

平均分配

以公有制为主体,多种所有制共同发展

扩大企业经营自主权,实行经营责任制

以按劳分配为主体,多种分配方式并存

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

意义:

大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。

社会主义市场经济体制

市场经济是通过市场来实现资源配置的一种经济体制。它是商品经济高度发展的产物,不以社会基本制度的变化为转移。是与计划经济相对应的一种经济体制。

社会主义市场经济,就是把公有制的优越性与市场经济对资源的优化配置有效地结合起来,最大限度地解放和发展生产力,增强国家的综合国力,提高人民的生活水平。

概念

基本特征:市场在国家的宏观调控下对资源配置起基础性作用。

社会主义市场经济体制

提出

(1)1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

(2)1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

中共十四大于1992年10月12日至18日在北京召开

意义

社会主义市场经济体制

有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

改革只有进行时没有完成时

没有改革,就没有中国的今天

没有改革,也没有中国的明天

——习近平

砥砺前行,助推改革

A

D

B

D

B

B

5

5、

6、

B

C

7、

8、

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化