人教版高中语文 选修《中国民俗文化》 第四单元 教学课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 选修《中国民俗文化》 第四单元 教学课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-01 13:12:59 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

导入新课

“婚、丧”是一个亘古不变的话题,也是人一生中的两件头等大事。我国是一个多民族国家,每个民族的民俗文化都各具特色。从一个民族的婚丧习俗,就可以看到这个民族的文化心理和内涵。

第四单元

故乡的婚礼

山那边的人家

红与白

学习目标

1、引导学生了解我国传统婚丧仪式的特点和它们的变迁。

3、使学生善于发现生活、关注生活。

2、通过本章的学习,借鉴过去旧的风俗,在思想上过滤掉旧礼俗中部合理成分。

单元概述

本单元以“红白喜事”为主题,编排了《故乡的婚礼》、《山那面人家》、《红与白》三篇文章和语文综合活动。“婚、丧”是我们人生的两件头等大事,与我们的生活息息相关,这三篇文章向我们展示了民间婚丧仪式及其发展变化。通过本单的学习,使我们了解了不同时代、不同区域不同的“婚、丧”风俗。加深了我们对我国婚丧仪式文化的了解。

《故乡的婚礼》:

作者以简朴、自然的文字,描写了一场故乡的婚礼宴席,以独特的女性视角刻画出新娘母女复杂的心情。最后,作者透过参加“坐筵”表达出对童年生活和母亲的深深的怀念。

《山那面人家》:

作者从赶礼的人流起笔,描写了一场欢乐祥和的农村婚礼场面。向人们透露出合作化后农村的欢乐情景和幸福氛围,展现了人们美好的生活情趣。

《红与白》:

文章从婚丧仪式的颜色切入,分别向人们介绍了土家人极具特色的婚丧习俗 ——哭嫁和跳丧。充分表现了土家人真情真性和豁达的生死观。

课文精讲

1、文章哪些地方表现了新娘母女复杂的心情?请举例说明。

① “做母亲的为女儿做这道菜,一边抹泪,一边嘴里念念有词,说的都是‘早生贵子’、‘五世其昌’等的吉利话……祝福女儿早生贵子。做着做着,一滴滴泪珠儿落在那碟菜里,真是咸咸甜甜。”

故乡的婚礼

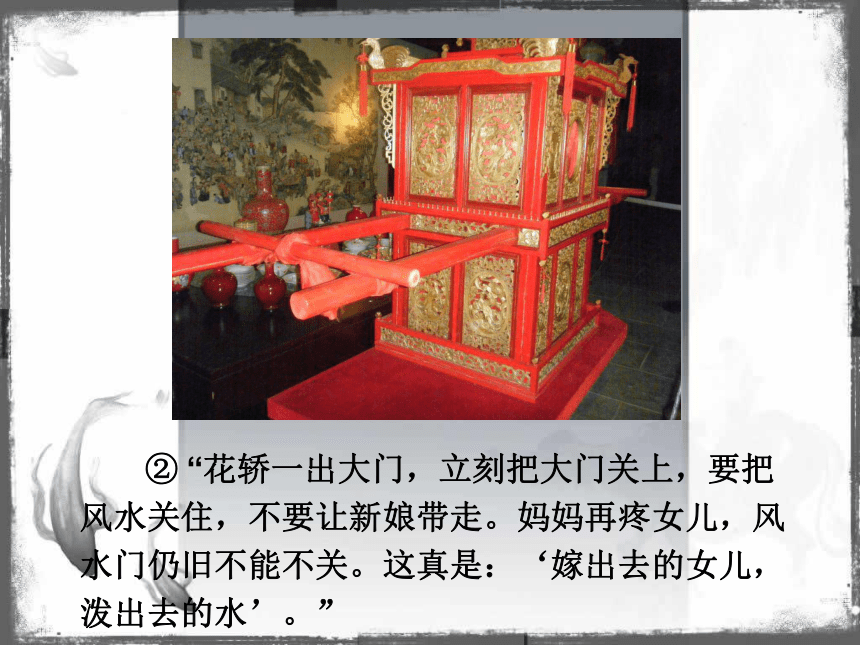

② “花轿一出大门,立刻把大门关上,要把风水关住,不要让新娘带走。妈妈再疼女儿,风水门仍旧不能不关。这真是:‘嫁出去的女儿,泼出去的水’。”

2、文章中作者是如何表达对母亲深深的怀念之情的?

作者用了欲扬先抑的写作手法,先写“因为我的妈妈非常节俭,给我穿的是一件不发光的紫红铁机缎旗袍……看去就是一个十足的傻丫头”,后又写到“父亲……给我带回一件白缎绣紫红梅花的长旗袍……但我更怀念母亲用嫁衣改的铁机缎罩袍”。因为”那套行头,正象征我又憨又傻的童年,尤足以纪念节俭简朴的母亲”。以此来表达对母亲深深的怀念之情。

文章中“结婚典礼上,新郎不见了”这个故事情节想要说明什么?

这一情节突出了高度的集体主义精神,是一个时代的体现。同时也展现出新农村生活的诗情画意,反映了农村生活的新气象。

山那边的人家

“死亡摇滚”中共提到几次笑声,具有什么作用?

共提到四次笑声

作用:烘托气氛,凸显土家人葬礼的与众不同。

红与白

第一次: “舞者稍有一走神,就会相互碰撞,自然也碰撞出阵阵轰然大笑喝彩……欢笑声淹没了亲人的哀号悲鸣。”

第二次:“大俗中不失机智,荒诞中不无幽默,唱到精彩处,逗得观众们捧腹大笑……”

第三次:“若数字加错了,就要引起听众哄笑。”

第四次:“……插科打诨,有情有色,闹的满堂笑声。”

民俗文化简介

随着时代的变迁,我国的“婚丧”习俗趋于简单化,不仅减少了很多趣味而且失去它原汁原味的民族特色。然而,依然有很多民族保持并延续着他们的民族传统,妙趣横生……

一、婚礼的起源

古时的婚礼是从黄昏开始,那时称婿为昏,妻为姻,后由于古人娶妻是婚礼的亲迎是在黄昏时进行,所以在昏的旁边加了个“女”,这就形成了原始的“婚姻”。我国古代的嫁娶是以“俪皮”为礼,这是婚礼习俗的开端,后又有了“必告父母之礼”,到了夏商,有了“亲迎于堂”等礼节,到了周代,便逐渐形成了“六礼”婚礼得以完善。

婚 俗

二、中国传统婚礼的“六礼”

婚姻礼俗自古就受到人们的重视,中国古代传统的婚姻礼俗称为“六礼”。按顺序依次是:

“采纳”:男方到女方家提亲。

“问名”:女方接纳礼物,表示初步同意结亲。

“纳徽”:男方给女方家送聘礼。

“请期”:男女双方选定结婚的日子。

“亲迎”:

也称“迎亲”,是男方到女方家迎娶新娘,完成婚礼。

“纳吉”:

通过占卜等方式看个方面是否合适。如果合 适,就要定婚约。

三、各民族的婚俗文化

婚礼是一套具有独特风格的仪式,不同地区和民族在婚礼仪式上有不同的特色,正是这些与众不同的民族特色,反映出各民族的文化底蕴和内涵。

土家族

土家姑娘在新婚前夜通宵“哭嫁”是土家族的婚俗习惯,有时伴娘也陪着哭,表明自己不舍离家的一种感情。

哭嫁歌:

也叫出嫁歌,有些民族在结婚的前一天晚上,新娘通宵达旦地跪着唱“哭嫁歌”,其歌调似哭非哭,主要内容是述说父母对自己的养育之恩,以及自己如何留恋父母,又不得不离开的心情,而新娘出阁之时,场面催人泪下。

在迎亲活动后,族人要在一起吃饭,但新娘不能上桌,因为,按保安族的规矩,新娘三天不吃男家的饭,而吃从娘家带来的饭,以表达不忘父母的养育之恩。

保安族

壮族

壮族最有名的婚俗为“火把婚”。婚期晚上,新郎带二三十人,点着火把,边走边唱,直往女家。到女家村寨边,要先与伴娘对唱,唱赢了才准迎亲。

摩梭族

摩梭人实行男不婚、女不嫁、男子夜访晨归、暮去朝还的“走婚制”,这种婚姻也叫“阿夏婚”,男子到与他相爱的女子家过夜,但是一大早就要离开了。

阿昌族

“抢亲”是阿昌族男女缔结婚约的一种形式,无论女方愿意与否,只要男方将女子抢回家中,就会拜堂成亲,也不能有人半路拦截。这是阿昌族抢亲的规矩。

彝族

彝族的婚俗奇特而有趣,举行过“换裙礼”的少女,可以在场上与心上人结交,存在媒人说亲、吃酒定亲、让新娘挨饿、亲朋通宵哭嫁、向迎亲者泼水、抢背新娘、洞房搏斗等有趣的传统婚俗。

白族

新郎不去接新娘,而是由新娘的哥哥或弟弟背到婆家,迎亲队伍来到男方家门口,参加婚礼的小孩往往会蜂拥而上。一边朝新娘撤米花,一边争着用手去掐新娘。这是为了吉利。

中华民族上下五千年的历史,留给我们了丰富的民俗文化遗产,其中就包括丧俗文化,我国的丧俗文化也随着民族和地区的不同而有所差别,但各具特色。

各民族的丧俗文化

丧 俗

土家族

土家“跳丧”是一种祭祀歌舞,跳丧舞又名跳丧鼓,土家语叫“撒尔嗬”,是恩施土家族一种古老的丧葬仪式舞蹈。守灵的人从入夜一直跳到次日清晨。这是土家人特有的习俗 。

跳丧舞:

“跳丧”是土家族极具文化特征的文化现象,它表达了土家族人传统的观念、信仰,是一种物化的文化现象,它所表达的深层的文化却是土家族的观念意识和宗教信仰等。 “跳丧”中大量的模仿虎的动作,是典型的虎图腾崇拜。 这是因为巴人以白虎作为氏族图腾,而巴文化是土家“跳丧舞” 和土家族文化的主要源头。 因此“跳丧舞”所表达的深层的文化却是土家族的崇拜意识和宗教信仰等。

“跳丧舞”的历史:

土家“跳丧”的渊源最早可以追溯到上古时期,那时的战舞就是“跳丧”最初的表现形式。到了战国七雄时期,它以楚舞的形式在楚国盛行,但随着楚国的灭亡而日益衰落。至汉代,

楚舞在宫廷再度崛起,魏晋南北朝直至唐宋时期 ,楚舞依然受到人们的青睐。至明代后, 逐渐演变为祭祀亡人的舞蹈——“跳丧” ,并流传至今。

苗族

苗族在葬礼上有“赶鬼”习俗,为祈求吉祥,还要有“还愿”的活动,如还“牛愿”,杀牛之前,先须打猴儿鼓、唱苗歌,跳苗舞。在将煮熟的牛肉放在长桌上,人们围着桌子跳舞唱歌,用手抓肉吃。

侗族

侗族的葬礼称为“乐穴”,在棺木入土之前,把纸钱、树枝、杂草等丢在穴中烧,再杀伤一只鸡丢进去,让它在火种蹦跳至气绝才取出,最后沉棺于穴中埋葬。

羌族

羌族古代葬俗以火葬为主,火葬通常在日落后进行,火化时亲人们以吟唱丧歌和跳牵手顿足的舞蹈来寄托哀思,祈求神灵保佑死者进入另一世界进行祝福。歌舞直延续到次日清晨,将骨灰埋入地下为止,羌族的这种丧舞称为“羊皮鼓舞”。

资料链接

红白喜事:在中国有红白喜事的说法,对于老人去世叫做白喜事,与结婚红喜事一样庆祝;这也表明中国

人对于死亡的豁达。在很多地方,尤其是在农村,一些丧葬仪式结束之后,在家中举行的聚会大多是请客人吃饭,以示庆谢客人。

琦君,原名潘希珍,又名潘希真,小名春英,浙江省温州市永嘉县人。现当代台湾女作家,曾任台湾中国文化学院、中央大学中文系

教授。 主要作品有《烟愁》、《红纱灯》、《桂花雨》、《细雨灯花落》等。她也是著名电视剧《橘子红了》的原作者。

琦君的结婚照

老年的琦君仍不忘读书学习

周立波(1908—1979)原名周绍仪, 湖南益阳人,文章善于运用地方口语,词汇丰富,生动活泼,有很强的表现力和浓厚的生活气息及地方色彩, 主要作品有《暴风骤雨》、《禾场上》、《山乡巨变》、《湘江一夜》 等。

周立波的故居

金克剑,1948年10月出生,土家族,永定区人,大专文化。主要致力于本土历史、民族、民俗文化及文学创作等方面的研究,主要作品是《人文张家界》,创办并主编《张家界》旅游杂志和《旅行》杂志 。

《都门杂咏·时尚门·知单》

杨静亭

居家不易是长安,俭约持躬稍自宽;最怕人情红白事,知单一到便为难。

拓展阅读

国风·周南

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

明妃曲(二)

王安石

明妃初嫁于胡儿,毡车两辆皆胡姬。含情欲语独无处,传与琵琶心自知。黄金杆拨春风手,弹看飞鸿劝胡酒。汉宫侍女暗垂泪,沙上行人却回首。汉恩自浅胡恩深,人生乐在相知心。可怜青冢已芜没,尚有哀旋留至今。

媒氏掌万民之判。令男三十而娶,女二十而嫁,凡娶判妻入子者,皆书之。

——《诗经·周礼·地官司徒》

析薪如之何,匪斧不克。娶妻如之何,匪媒不得。

——《诗经·齐风·南山》

用雁者,取其随时南北,不失其节,明不夺女子之时也。又取飞成行,止成列也,明嫁娶之礼,长幼有序,不逾越也。又婚礼贽不用死雉,故用雁也。

——《白虎通--嫁娶》

沉醉东风 重九

关汉卿

题红叶清流御沟,赏黄花人醉歌楼。

天长雁影稀,月落山容瘦。

冷清清秋暮时候,衰柳寒蝉一片愁,

谁肯教白衣送酒。

清明日园林寄友人

贾岛

今日清明节,园林胜事偏。晴风吹柳絮,新火起厨烟。杜草开三径,文章忆二贤。几时能命驾,对酒落花前。

梳理探究参考答案

一、考察婚礼

中国传统婚礼

传统的婚礼多以花轿、喜车、彩船等迎娶新娘,新娘的结婚礼服多为绣有龙凤图案和彩饰的凤衣凤冠,带有丝穗的红盖头以用来遮面。

花轿在迎归男家的路上, 热闹非凡,最前面的是开道的,紧随的是执事的、掌灯的、吹鼓奏乐的,然后才是新娘的花轿。沿路吹吹打打,呈现出一派喜庆景象。

中国现代婚礼

现如今的婚礼上,新娘仿西洋结婚方式穿白色拖地婚礼服,新郎着燕尾服。一对新人在“结婚进行曲”中向父母、亲友行礼,最后互换戒指。

二、考察葬礼

葬礼的形式受地理、宗教及社会结构以及阶级身份的影响,有的葬礼盛大隆重;有的简易朴素;有的充满了宗教色彩。中国的葬礼形式多种多样,而土葬、火葬和天葬是最普遍的葬礼形式。

1、土葬

土葬又称埋葬,始于原始社会末期,至秦汉时期人们遵“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”这一说法,禁用火葬,土葬遂成为汉民族的通用葬式,并世代沿袭。土葬作为回归自然的表现,符合汉民族的传统文化精神,作为中华名族的优良传统,它传承着民族忠孝的崇高品德。

2、火葬

火葬能作为一种简化其葬礼仪式的方法。有些人认为传统丧葬会使葬礼的过程更复杂,因此选择火化,简单、快速。火葬后的骨灰可以存放在一个骨灰瓮,或撒在一个特殊的地方 。

3、天葬

天葬,就是将死者的尸体喂鹫鹰。鹫鹰食后飞上天空,就相当于死者顺利升天。天葬是藏地古老而独特的风俗习惯,也是藏族人民最能接受、藏区最普遍的一种葬俗 。

导入新课

“婚、丧”是一个亘古不变的话题,也是人一生中的两件头等大事。我国是一个多民族国家,每个民族的民俗文化都各具特色。从一个民族的婚丧习俗,就可以看到这个民族的文化心理和内涵。

第四单元

故乡的婚礼

山那边的人家

红与白

学习目标

1、引导学生了解我国传统婚丧仪式的特点和它们的变迁。

3、使学生善于发现生活、关注生活。

2、通过本章的学习,借鉴过去旧的风俗,在思想上过滤掉旧礼俗中部合理成分。

单元概述

本单元以“红白喜事”为主题,编排了《故乡的婚礼》、《山那面人家》、《红与白》三篇文章和语文综合活动。“婚、丧”是我们人生的两件头等大事,与我们的生活息息相关,这三篇文章向我们展示了民间婚丧仪式及其发展变化。通过本单的学习,使我们了解了不同时代、不同区域不同的“婚、丧”风俗。加深了我们对我国婚丧仪式文化的了解。

《故乡的婚礼》:

作者以简朴、自然的文字,描写了一场故乡的婚礼宴席,以独特的女性视角刻画出新娘母女复杂的心情。最后,作者透过参加“坐筵”表达出对童年生活和母亲的深深的怀念。

《山那面人家》:

作者从赶礼的人流起笔,描写了一场欢乐祥和的农村婚礼场面。向人们透露出合作化后农村的欢乐情景和幸福氛围,展现了人们美好的生活情趣。

《红与白》:

文章从婚丧仪式的颜色切入,分别向人们介绍了土家人极具特色的婚丧习俗 ——哭嫁和跳丧。充分表现了土家人真情真性和豁达的生死观。

课文精讲

1、文章哪些地方表现了新娘母女复杂的心情?请举例说明。

① “做母亲的为女儿做这道菜,一边抹泪,一边嘴里念念有词,说的都是‘早生贵子’、‘五世其昌’等的吉利话……祝福女儿早生贵子。做着做着,一滴滴泪珠儿落在那碟菜里,真是咸咸甜甜。”

故乡的婚礼

② “花轿一出大门,立刻把大门关上,要把风水关住,不要让新娘带走。妈妈再疼女儿,风水门仍旧不能不关。这真是:‘嫁出去的女儿,泼出去的水’。”

2、文章中作者是如何表达对母亲深深的怀念之情的?

作者用了欲扬先抑的写作手法,先写“因为我的妈妈非常节俭,给我穿的是一件不发光的紫红铁机缎旗袍……看去就是一个十足的傻丫头”,后又写到“父亲……给我带回一件白缎绣紫红梅花的长旗袍……但我更怀念母亲用嫁衣改的铁机缎罩袍”。因为”那套行头,正象征我又憨又傻的童年,尤足以纪念节俭简朴的母亲”。以此来表达对母亲深深的怀念之情。

文章中“结婚典礼上,新郎不见了”这个故事情节想要说明什么?

这一情节突出了高度的集体主义精神,是一个时代的体现。同时也展现出新农村生活的诗情画意,反映了农村生活的新气象。

山那边的人家

“死亡摇滚”中共提到几次笑声,具有什么作用?

共提到四次笑声

作用:烘托气氛,凸显土家人葬礼的与众不同。

红与白

第一次: “舞者稍有一走神,就会相互碰撞,自然也碰撞出阵阵轰然大笑喝彩……欢笑声淹没了亲人的哀号悲鸣。”

第二次:“大俗中不失机智,荒诞中不无幽默,唱到精彩处,逗得观众们捧腹大笑……”

第三次:“若数字加错了,就要引起听众哄笑。”

第四次:“……插科打诨,有情有色,闹的满堂笑声。”

民俗文化简介

随着时代的变迁,我国的“婚丧”习俗趋于简单化,不仅减少了很多趣味而且失去它原汁原味的民族特色。然而,依然有很多民族保持并延续着他们的民族传统,妙趣横生……

一、婚礼的起源

古时的婚礼是从黄昏开始,那时称婿为昏,妻为姻,后由于古人娶妻是婚礼的亲迎是在黄昏时进行,所以在昏的旁边加了个“女”,这就形成了原始的“婚姻”。我国古代的嫁娶是以“俪皮”为礼,这是婚礼习俗的开端,后又有了“必告父母之礼”,到了夏商,有了“亲迎于堂”等礼节,到了周代,便逐渐形成了“六礼”婚礼得以完善。

婚 俗

二、中国传统婚礼的“六礼”

婚姻礼俗自古就受到人们的重视,中国古代传统的婚姻礼俗称为“六礼”。按顺序依次是:

“采纳”:男方到女方家提亲。

“问名”:女方接纳礼物,表示初步同意结亲。

“纳徽”:男方给女方家送聘礼。

“请期”:男女双方选定结婚的日子。

“亲迎”:

也称“迎亲”,是男方到女方家迎娶新娘,完成婚礼。

“纳吉”:

通过占卜等方式看个方面是否合适。如果合 适,就要定婚约。

三、各民族的婚俗文化

婚礼是一套具有独特风格的仪式,不同地区和民族在婚礼仪式上有不同的特色,正是这些与众不同的民族特色,反映出各民族的文化底蕴和内涵。

土家族

土家姑娘在新婚前夜通宵“哭嫁”是土家族的婚俗习惯,有时伴娘也陪着哭,表明自己不舍离家的一种感情。

哭嫁歌:

也叫出嫁歌,有些民族在结婚的前一天晚上,新娘通宵达旦地跪着唱“哭嫁歌”,其歌调似哭非哭,主要内容是述说父母对自己的养育之恩,以及自己如何留恋父母,又不得不离开的心情,而新娘出阁之时,场面催人泪下。

在迎亲活动后,族人要在一起吃饭,但新娘不能上桌,因为,按保安族的规矩,新娘三天不吃男家的饭,而吃从娘家带来的饭,以表达不忘父母的养育之恩。

保安族

壮族

壮族最有名的婚俗为“火把婚”。婚期晚上,新郎带二三十人,点着火把,边走边唱,直往女家。到女家村寨边,要先与伴娘对唱,唱赢了才准迎亲。

摩梭族

摩梭人实行男不婚、女不嫁、男子夜访晨归、暮去朝还的“走婚制”,这种婚姻也叫“阿夏婚”,男子到与他相爱的女子家过夜,但是一大早就要离开了。

阿昌族

“抢亲”是阿昌族男女缔结婚约的一种形式,无论女方愿意与否,只要男方将女子抢回家中,就会拜堂成亲,也不能有人半路拦截。这是阿昌族抢亲的规矩。

彝族

彝族的婚俗奇特而有趣,举行过“换裙礼”的少女,可以在场上与心上人结交,存在媒人说亲、吃酒定亲、让新娘挨饿、亲朋通宵哭嫁、向迎亲者泼水、抢背新娘、洞房搏斗等有趣的传统婚俗。

白族

新郎不去接新娘,而是由新娘的哥哥或弟弟背到婆家,迎亲队伍来到男方家门口,参加婚礼的小孩往往会蜂拥而上。一边朝新娘撤米花,一边争着用手去掐新娘。这是为了吉利。

中华民族上下五千年的历史,留给我们了丰富的民俗文化遗产,其中就包括丧俗文化,我国的丧俗文化也随着民族和地区的不同而有所差别,但各具特色。

各民族的丧俗文化

丧 俗

土家族

土家“跳丧”是一种祭祀歌舞,跳丧舞又名跳丧鼓,土家语叫“撒尔嗬”,是恩施土家族一种古老的丧葬仪式舞蹈。守灵的人从入夜一直跳到次日清晨。这是土家人特有的习俗 。

跳丧舞:

“跳丧”是土家族极具文化特征的文化现象,它表达了土家族人传统的观念、信仰,是一种物化的文化现象,它所表达的深层的文化却是土家族的观念意识和宗教信仰等。 “跳丧”中大量的模仿虎的动作,是典型的虎图腾崇拜。 这是因为巴人以白虎作为氏族图腾,而巴文化是土家“跳丧舞” 和土家族文化的主要源头。 因此“跳丧舞”所表达的深层的文化却是土家族的崇拜意识和宗教信仰等。

“跳丧舞”的历史:

土家“跳丧”的渊源最早可以追溯到上古时期,那时的战舞就是“跳丧”最初的表现形式。到了战国七雄时期,它以楚舞的形式在楚国盛行,但随着楚国的灭亡而日益衰落。至汉代,

楚舞在宫廷再度崛起,魏晋南北朝直至唐宋时期 ,楚舞依然受到人们的青睐。至明代后, 逐渐演变为祭祀亡人的舞蹈——“跳丧” ,并流传至今。

苗族

苗族在葬礼上有“赶鬼”习俗,为祈求吉祥,还要有“还愿”的活动,如还“牛愿”,杀牛之前,先须打猴儿鼓、唱苗歌,跳苗舞。在将煮熟的牛肉放在长桌上,人们围着桌子跳舞唱歌,用手抓肉吃。

侗族

侗族的葬礼称为“乐穴”,在棺木入土之前,把纸钱、树枝、杂草等丢在穴中烧,再杀伤一只鸡丢进去,让它在火种蹦跳至气绝才取出,最后沉棺于穴中埋葬。

羌族

羌族古代葬俗以火葬为主,火葬通常在日落后进行,火化时亲人们以吟唱丧歌和跳牵手顿足的舞蹈来寄托哀思,祈求神灵保佑死者进入另一世界进行祝福。歌舞直延续到次日清晨,将骨灰埋入地下为止,羌族的这种丧舞称为“羊皮鼓舞”。

资料链接

红白喜事:在中国有红白喜事的说法,对于老人去世叫做白喜事,与结婚红喜事一样庆祝;这也表明中国

人对于死亡的豁达。在很多地方,尤其是在农村,一些丧葬仪式结束之后,在家中举行的聚会大多是请客人吃饭,以示庆谢客人。

琦君,原名潘希珍,又名潘希真,小名春英,浙江省温州市永嘉县人。现当代台湾女作家,曾任台湾中国文化学院、中央大学中文系

教授。 主要作品有《烟愁》、《红纱灯》、《桂花雨》、《细雨灯花落》等。她也是著名电视剧《橘子红了》的原作者。

琦君的结婚照

老年的琦君仍不忘读书学习

周立波(1908—1979)原名周绍仪, 湖南益阳人,文章善于运用地方口语,词汇丰富,生动活泼,有很强的表现力和浓厚的生活气息及地方色彩, 主要作品有《暴风骤雨》、《禾场上》、《山乡巨变》、《湘江一夜》 等。

周立波的故居

金克剑,1948年10月出生,土家族,永定区人,大专文化。主要致力于本土历史、民族、民俗文化及文学创作等方面的研究,主要作品是《人文张家界》,创办并主编《张家界》旅游杂志和《旅行》杂志 。

《都门杂咏·时尚门·知单》

杨静亭

居家不易是长安,俭约持躬稍自宽;最怕人情红白事,知单一到便为难。

拓展阅读

国风·周南

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

明妃曲(二)

王安石

明妃初嫁于胡儿,毡车两辆皆胡姬。含情欲语独无处,传与琵琶心自知。黄金杆拨春风手,弹看飞鸿劝胡酒。汉宫侍女暗垂泪,沙上行人却回首。汉恩自浅胡恩深,人生乐在相知心。可怜青冢已芜没,尚有哀旋留至今。

媒氏掌万民之判。令男三十而娶,女二十而嫁,凡娶判妻入子者,皆书之。

——《诗经·周礼·地官司徒》

析薪如之何,匪斧不克。娶妻如之何,匪媒不得。

——《诗经·齐风·南山》

用雁者,取其随时南北,不失其节,明不夺女子之时也。又取飞成行,止成列也,明嫁娶之礼,长幼有序,不逾越也。又婚礼贽不用死雉,故用雁也。

——《白虎通--嫁娶》

沉醉东风 重九

关汉卿

题红叶清流御沟,赏黄花人醉歌楼。

天长雁影稀,月落山容瘦。

冷清清秋暮时候,衰柳寒蝉一片愁,

谁肯教白衣送酒。

清明日园林寄友人

贾岛

今日清明节,园林胜事偏。晴风吹柳絮,新火起厨烟。杜草开三径,文章忆二贤。几时能命驾,对酒落花前。

梳理探究参考答案

一、考察婚礼

中国传统婚礼

传统的婚礼多以花轿、喜车、彩船等迎娶新娘,新娘的结婚礼服多为绣有龙凤图案和彩饰的凤衣凤冠,带有丝穗的红盖头以用来遮面。

花轿在迎归男家的路上, 热闹非凡,最前面的是开道的,紧随的是执事的、掌灯的、吹鼓奏乐的,然后才是新娘的花轿。沿路吹吹打打,呈现出一派喜庆景象。

中国现代婚礼

现如今的婚礼上,新娘仿西洋结婚方式穿白色拖地婚礼服,新郎着燕尾服。一对新人在“结婚进行曲”中向父母、亲友行礼,最后互换戒指。

二、考察葬礼

葬礼的形式受地理、宗教及社会结构以及阶级身份的影响,有的葬礼盛大隆重;有的简易朴素;有的充满了宗教色彩。中国的葬礼形式多种多样,而土葬、火葬和天葬是最普遍的葬礼形式。

1、土葬

土葬又称埋葬,始于原始社会末期,至秦汉时期人们遵“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”这一说法,禁用火葬,土葬遂成为汉民族的通用葬式,并世代沿袭。土葬作为回归自然的表现,符合汉民族的传统文化精神,作为中华名族的优良传统,它传承着民族忠孝的崇高品德。

2、火葬

火葬能作为一种简化其葬礼仪式的方法。有些人认为传统丧葬会使葬礼的过程更复杂,因此选择火化,简单、快速。火葬后的骨灰可以存放在一个骨灰瓮,或撒在一个特殊的地方 。

3、天葬

天葬,就是将死者的尸体喂鹫鹰。鹫鹰食后飞上天空,就相当于死者顺利升天。天葬是藏地古老而独特的风俗习惯,也是藏族人民最能接受、藏区最普遍的一种葬俗 。

同课章节目录