人教版高中语文 选修《中国民俗文化》 第五单元 教学课件(50张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 选修《中国民俗文化》 第五单元 教学课件(50张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-01 13:14:21 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

非礼勿视

非礼勿听

非礼勿言

非礼勿动

——孔子

导入新课

中国自古以来都崇尚礼仪,而且素有“礼仪之邦”的美称。

第五单元

短文六则

礼貌用语

跪拜礼的起源和灭亡

学习目标

3、使学生在学习中国古代礼仪的同时加以审视,做到批判地继承。

2、对学生进行文明礼貌教育,从而提高中华民族的思想境界和文化素质。

1、提高学生对文章的概括能力,能够透过现象看本质。

单元概述

本单元以“礼节习俗”为主题,编排了《短文六则》、《礼貌用语》、《“跪拜礼”的起源和消亡》三篇文章。本单元是从各个侧面向我们展示了不同的生活礼俗文化,通过本单元的学习,使我们了解了传统礼俗的文化含义及其在现代社会中的变迁。在学习古老礼节习俗的同时,要摒弃恶俗,保留值得弘扬的礼俗文化。

《短文六则》:

文中共选了六则关于古代礼仪的典故,这些典故分别涉及到待客、交友、气节、访师、尊长等方面。明了地向我们展示了古代的礼仪习俗,使我们更加懂得如何去弘扬中华民族传统美德。

《礼貌用语》:

作者用通俗易懂的语言,准确到位地将我国的礼貌用语分门别类,通过对招呼词语、告别词语、请求、感谢和道歉词语的介绍,使我们清楚地知道什么时候应该用什么样的礼貌用语,是生活的需要, 也是社会的需要。

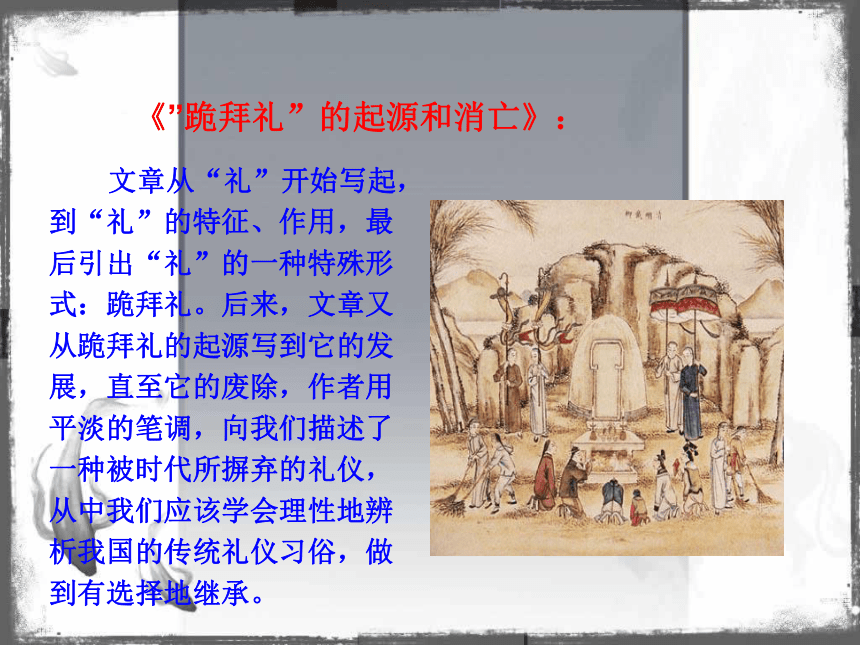

《”跪拜礼”的起源和消亡》:

文章从“礼”开始写起,到“礼”的特征、作用,最后引出“礼”的一种特殊形式:跪拜礼。后来,文章又从跪拜礼的起源写到它的发展,直至它的废除,作者用平淡的笔调,向我们描述了一种被时代所摒弃的礼仪,从中我们应该学会理性地辨析我国的传统礼仪习俗,做到有选择地继承。

课文精讲

这六篇短文分别揭示了什么道理?

短文六则

原指人急于迎客,而将鞋穿反。后比喻热情迎客与款待来宾。

倒屣相迎:

乘车戴笠:

比喻不因为富贵而改变贫贱之交。

嗟来之食:

意思是做人要有骨气,绝不低三下四地接受别人的施舍,哪怕是让自己饿死。

不为五斗米折腰:

用来比喻一个人的清高,有骨气。

程门立雪:

原意是指冒着大雪在程颐门前站着,用来形容尊敬老师,虔诚求教。

圯上老人:

原指秦末授张良《太公兵法》于圯上的老人。后用来形容尊敬老人。

礼貌用语

1、交谈型和问候型招呼词语又什么区别?

交谈重在“谈”,是双方互动的;问候重在“问”,是单向的。

交谈一般发生在关系密切的亲属中;问候更简单、更随意,多发生在人际交往中。

2、文章是怎样丰富“请”的内涵的?

文章把“请”分成了三类:

一是单独做动词,如请客、邀请等。

二是做敬辞,加在动词前面,如请进、请坐等。

三是和某些动词、名词、形容词等共同凝练成固定的词组或复合词。

《跪拜礼的起源与消亡》

如何理解“作为一种社交礼节,跪拜已完成了它的历史使命。只是作为一块青记,它还残留在社会的臀部”这句话?

随着辛亥革命的胜利,几千年封建君主制度被覆灭,结束“跪拜礼”的历史。 但现如今仍有些残留在我们日常生活的礼俗中,如对偶像、亡灵的礼拜等。我们需要摒弃这种恶习,而发扬真正的礼仪习俗。

民俗文化简介

一、礼仪的起源

礼仪文化

社交礼仪起源于原始社会和奴隶社会时期,具考究,大体有五种礼仪起源说:

天神生礼说:

这是人们还没有认识到礼仪的真正起源时对神崇拜的反映,代表了人类对礼仪的一种最原始的认识。“天神生礼说”虽然不科学,但却表现出了礼仪起源的某些历史迹象。

礼为天地人的统一体 说:

这种学说认为,天地与人是相互制约和统一的,但是天地又是人的主宰。这种观点是春秋以后兴起的,把礼放到人际关系中来讨论,比单纯的“天神生礼说”有了很大进步,但仍受原始信仰的束缚,所以仍是不科学的。

礼起源于人性说:

这是儒家学者的观点,儒家学派认为礼起源于人的天性。他们把礼和人性结合起来,在把“礼”作为处理人际关系总则的同时,又把“仁”当作“礼”的心理依据。并认为用仁爱之心正确而恰当地处理好人际关系,就是“礼”。

礼是人性和环境矛盾的产物说:

圣人制札,节制贪欲,为的就是对人的好恶加以节制,解决人和环境的矛盾。孔子“克己复礼”的观点,正是对这种学说的诠释。

礼生于理,起于俗说:

此学说从理和俗上说明礼的起源,认为 “礼”是理性认识的结果。人们为了正常生存和发展,就需要制定出有利于人类生存发展的行为规范,就是“礼”。礼与世故习俗相关,所以又有了礼起源于俗的说法。

二、礼仪的发展

中国的礼节传统源远流长,从周公制礼乐起始,礼节就已不仅仅是人的一种美德,而成为一种不可逾越的行为规范,只有合乎“礼”的才是合理的,否则便是大逆不道。 中国“礼”的发展大致可分为四个阶段:

礼仪形成阶段

礼仪的形成是从夏商周时期开始的。在这一时期,礼仪以单纯祭祀天地、鬼神、祖先的形式存在,在这一阶段中,礼的内容主要体现在祭祀、冠婚、宾客、军旅和丧葬的“吉礼”、“嘉札”、“宾礼”、“军礼”和“凶礼”上。

封建礼仪阶段

这一阶段是以孔子为祖师的儒家学说逐步形成的时期。这一时期,礼仪成为儒家学派的核心——“礼教”。 人们遵循孔子“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”的礼教,并将其纳入封建道德规范中。

近代礼仪阶段

辛亥革命的胜利,结束了统治中国2000多年的封建专制制度。古老的礼仪习俗也被新的礼仪礼俗所代替。这一时期的礼仪,体现了近代自由、平等的原则。

当代礼仪阶段

新中国成立后,我国礼仪进入了一个新的历史时期。这一时期,尊老爱幼、讲究信义、以诚待人、先人后己、礼尚往来等中国传统礼仪得到了继承和发扬。

三、我国各民族的传统礼仪

在中国这样一个多民族国家中,一个民族的礼仪是伴随各民族的形成过程同步产生的,并随着人类社会生活的发展而逐步完善起来。各族的礼仪文化因时、因地、因人而表现出差异。

藏族

敬献“哈达”是藏族对客人最普遍隆重的礼节,献的“哈达”越长越宽,表示礼节也越重,献哈达的对象不同,姿势也有区别,但献哈达的时候,都要伴着鞠躬,这是对客人的尊重。

羌族

宴席的上座须请老人坐,待其就座后,其他人才能就座;饮酒时也要年长者先饮;老人进屋,屋内人要起立相迎;路遇老人,要侧身让路;儿女不能随便说父母的名字。

满族

满族最隆重的礼节是“抱见礼”,也就是抱腰接面礼。一般亲友相见,不分男女,都要行此礼,表示亲昵。满族接待客人,若有家里女眷敬酒,客人必须喝干,否则被认为不礼貌。

朝鲜族

朝鲜族都以尊敬、照顾老人为荣,晚辈不能在长辈面前抽烟、喝酒;走路应尽量走在长辈后面,若有急事非超前,则要先说明情况;途中遇到长者,要立在一旁,恭迎长者。

跪拜礼

一、跪拜礼的起源

我国在汉以前,还没有正式的凳椅,人们在进食、议事、看书时都是 “席地而坐”。但所谓的“坐”,和我们现代人的“坐”完全不一样,实际上就是我们现在的跪。在接待宾中,每当“坐”着向客人致谢时,为了表示尊

敬,伸直上半身,也就是“引身而起”,使坐变成了跪,然后俯身向下,就这样,逐渐形成了跪拜礼。

跪拜礼早在原始社会就已产生,但那时人们仅仅是以跪拜的形式表示友好和敬意,并无尊卑关系。中国历朝历代封建社会 ,“跪拜”有了“臣服”的意思,是统治者用来维持统治秩序的手段之一。

二、跪拜礼的发展

辛亥革命以后,民国政府规定跪拜礼被握手和鞠躬所替代,这是民心所愿的结果,因为这种跪拜礼让人丢掉尊严、表示屈膝和臣服,是一种表示贵贱、等级的礼仪。中华人民共和国建立后,跪拜礼节便在民主、平等的社会自行废除了。

三、跪拜礼的种类

长跪 :

双膝跪地,上体伸直,离开小腿,叫“长跪”。行这种礼时以示庄重。

再拜 :

两手在胸前合抱,头向前俯,额触双手,叫“拜”,也叫“拜首”;拜两次叫“再拜”。行这种礼是进一步表示敬意的意思。

稽首 :

屈膝跪地,左手按右手,支撑在地上,然后,缓缓叩首到地,稽留多时,手在膝前,头在手后,这是“九拜”中最重的礼节。一般用于臣子拜见君王和祭祀先祖的礼仪。

顿首 :

拜时必须急叩头,其额触地而拜。一般用于下对上的敬礼。

空首 :

双膝着地,两手拱合,俯头到手,与心平而不到地,故称“空首”,又叫“拜手”。这是“九拜”中男子跪拜礼的一种。

?肃拜 :

拜时跪双膝后,两手先到地,再拱手,同时低下头去,到手为止,故又称“手拜”。 ?是古代女子跪拜礼的一种。

四、其它“见面礼”

在古代,是没有握手这种礼节的。但作为礼仪之邦,古时人们相互见面时,却有其他与握手不相同的许多的礼节。

揖:拱手行礼,是为揖。这是古代宾主相见的最常见的礼节。 长揖:这是古代不分尊卑的相见礼,拱手高举,自上而下。

拱:古代的一种相见礼,两手在胸前相合表示敬意。

两脚并拢,两手下垂于身体两侧,弯曲上身以表示敬意。这种礼节是现在致敬、致哀时普遍使用的礼节。

鞠躬:

寒暄:

是问候起居寒暖的客套话,旧时在拱手的同时问起对方的最近状况或家人健康平安与否。

资料链接

王粲(177-217)字仲宣,山阳高平人。东汉末年著名文学家,“建安七子”之一,由于其文才出众,被称为“七子之冠冕”。他以诗赋见长,主要作品有《初征》、《登楼赋》、《槐赋》、《七哀诗》等。

七哀诗

边城使心悲,昔吾亲更之。冰雪截肌肤,风飘无止期。百里不见人,草木谁当迟。登城望亭燧,翩翩飞戍旗。行者不顾反,出门与家辞。子弟多俘虏,哭泣无已时。天下尽乐土,何为久留兹。蓼虫不知辛,去来勿与谘。

王粲

陶渊明,一名潜,字元亮,谥号靖节先生,别号五柳先生,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。相关作品有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》、《桃花源》等。

归去来兮辞

归去来兮,田园将芜,胡不归?

既自以心为形役,奚惆怅而独悲!

悟已往之不谏,知来者之可追;

实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨光之熹微。

程颐,字正叔,人称伊川先生,北宋洛阳人,理学家和教育家。与其兄程颢合称“二程”。并与其共创“洛学”,为理学奠定了基础。主张教育目的在于培养圣人 。

张良,字子房,汉族,汉初三杰之一,伟大的谋略家、政治家。秦末农民起义中,率部投奔刘邦,刘邦曾赞其“运筹帷幄之中,决胜于千里外,子房功也”。

拓展阅读

读孝经

方愚

星彩满天朝北极,源流是处赴东溟。为臣为子不忠孝,辜负宣尼一卷经。

江陵孝女

张籍

孝女独垂发,少年唯一身。无家空托墓,主祭不从人。相吊有行客,起庐无旧邻。江头闻哭处,寂寂楚花春。

过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

归园田居

陶渊明

少无适欲韵, 性本爱丘山。误落尘网中, 一去三十年。羁鸟恋旧林, 池鱼思故渊。开荒南野际, 守拙归园田。方宅十余亩, 草屋八九间。榆柳荫后檐, 桃李罗堂前。暧暧远人村, 依依墟里烟。狗吠深巷中, 鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂, 虚室有余闲。久在樊笼里, 复得返自然。

君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。

——庄子

以财交者,财尽则交绝;以色交者,华落而爱渝。

——《战国策》

梳理探究参考答案

一、生活礼俗面面观

提示1:

对大多数中国人来说,礼不可废,礼是一种美德,少了礼节,便是道德败坏。我们生活中的的一些礼俗,如父子间要“上慈下孝”,兄弟间要“兄友弟恭”,夫妻间要“相敬如宾”,朋友间要“谦恭礼让”,邻居间要“守望相助”等都是知礼、讲礼的表现。审视古代的一些礼俗,理性地判断,哪些是应该批判的,哪些是值得继承的,写出一篇有深入见解的演说稿。

提示2:

中国号称“礼仪之邦”,礼节之多可是天下闻名,大事小情,只要人类生活中所能碰见之事,具体到衣食住行、生死嫁娶等,无不有一套周全完备的礼节。礼节即是有礼有节,有礼即讲礼貌,待人要有恭敬的态度;有节是守规矩,行事要有节度。但是,凡事都有个度,过了这个度,便过渡到虚伪了。既然要讲礼貌,就应该有个“礼”的样子,不管是真心实意还是虚情假意,只要表面毕恭毕敬就是对人的一种尊重。

二、讲究礼貌用语

提示:

礼貌用语是很重要的礼仪形式 ,它体现的是一个人的修养,礼貌用语运用得得体要注意以下两个方面:

1、要使用一些约定俗成的礼貌用语。

2、注意谦敬词的使用,谦辞只用于自己,而敬词只用于他人。

俗话说,“言为心声,语为人镜” 说话有礼貌既是对自我的肯定,也是对别人的尊重。

三、扣开生活礼仪之门

提示1:

跪拜礼是让人丢掉尊严、表示屈膝和臣服,是一种表示贵贱、等级的礼仪,新时代废除了跪拜礼 ,但它“作为一块青记,还残留在现代社会的臀部”。当今社会仍能够看到“跪拜礼”的影子,如对偶像、亡灵等的礼拜等。对于这种礼俗,发表你的看法。

参考题目:

《世袭现代社会臀部上的”青记”》

《从跪拜说开去》

提示2:

每种礼仪都有它的发展溯源,选择一种你感兴趣的礼俗,通过查资料等方式,了解它的发展、变化和影响等,分小组进行讨论。

非礼勿视

非礼勿听

非礼勿言

非礼勿动

——孔子

导入新课

中国自古以来都崇尚礼仪,而且素有“礼仪之邦”的美称。

第五单元

短文六则

礼貌用语

跪拜礼的起源和灭亡

学习目标

3、使学生在学习中国古代礼仪的同时加以审视,做到批判地继承。

2、对学生进行文明礼貌教育,从而提高中华民族的思想境界和文化素质。

1、提高学生对文章的概括能力,能够透过现象看本质。

单元概述

本单元以“礼节习俗”为主题,编排了《短文六则》、《礼貌用语》、《“跪拜礼”的起源和消亡》三篇文章。本单元是从各个侧面向我们展示了不同的生活礼俗文化,通过本单元的学习,使我们了解了传统礼俗的文化含义及其在现代社会中的变迁。在学习古老礼节习俗的同时,要摒弃恶俗,保留值得弘扬的礼俗文化。

《短文六则》:

文中共选了六则关于古代礼仪的典故,这些典故分别涉及到待客、交友、气节、访师、尊长等方面。明了地向我们展示了古代的礼仪习俗,使我们更加懂得如何去弘扬中华民族传统美德。

《礼貌用语》:

作者用通俗易懂的语言,准确到位地将我国的礼貌用语分门别类,通过对招呼词语、告别词语、请求、感谢和道歉词语的介绍,使我们清楚地知道什么时候应该用什么样的礼貌用语,是生活的需要, 也是社会的需要。

《”跪拜礼”的起源和消亡》:

文章从“礼”开始写起,到“礼”的特征、作用,最后引出“礼”的一种特殊形式:跪拜礼。后来,文章又从跪拜礼的起源写到它的发展,直至它的废除,作者用平淡的笔调,向我们描述了一种被时代所摒弃的礼仪,从中我们应该学会理性地辨析我国的传统礼仪习俗,做到有选择地继承。

课文精讲

这六篇短文分别揭示了什么道理?

短文六则

原指人急于迎客,而将鞋穿反。后比喻热情迎客与款待来宾。

倒屣相迎:

乘车戴笠:

比喻不因为富贵而改变贫贱之交。

嗟来之食:

意思是做人要有骨气,绝不低三下四地接受别人的施舍,哪怕是让自己饿死。

不为五斗米折腰:

用来比喻一个人的清高,有骨气。

程门立雪:

原意是指冒着大雪在程颐门前站着,用来形容尊敬老师,虔诚求教。

圯上老人:

原指秦末授张良《太公兵法》于圯上的老人。后用来形容尊敬老人。

礼貌用语

1、交谈型和问候型招呼词语又什么区别?

交谈重在“谈”,是双方互动的;问候重在“问”,是单向的。

交谈一般发生在关系密切的亲属中;问候更简单、更随意,多发生在人际交往中。

2、文章是怎样丰富“请”的内涵的?

文章把“请”分成了三类:

一是单独做动词,如请客、邀请等。

二是做敬辞,加在动词前面,如请进、请坐等。

三是和某些动词、名词、形容词等共同凝练成固定的词组或复合词。

《跪拜礼的起源与消亡》

如何理解“作为一种社交礼节,跪拜已完成了它的历史使命。只是作为一块青记,它还残留在社会的臀部”这句话?

随着辛亥革命的胜利,几千年封建君主制度被覆灭,结束“跪拜礼”的历史。 但现如今仍有些残留在我们日常生活的礼俗中,如对偶像、亡灵的礼拜等。我们需要摒弃这种恶习,而发扬真正的礼仪习俗。

民俗文化简介

一、礼仪的起源

礼仪文化

社交礼仪起源于原始社会和奴隶社会时期,具考究,大体有五种礼仪起源说:

天神生礼说:

这是人们还没有认识到礼仪的真正起源时对神崇拜的反映,代表了人类对礼仪的一种最原始的认识。“天神生礼说”虽然不科学,但却表现出了礼仪起源的某些历史迹象。

礼为天地人的统一体 说:

这种学说认为,天地与人是相互制约和统一的,但是天地又是人的主宰。这种观点是春秋以后兴起的,把礼放到人际关系中来讨论,比单纯的“天神生礼说”有了很大进步,但仍受原始信仰的束缚,所以仍是不科学的。

礼起源于人性说:

这是儒家学者的观点,儒家学派认为礼起源于人的天性。他们把礼和人性结合起来,在把“礼”作为处理人际关系总则的同时,又把“仁”当作“礼”的心理依据。并认为用仁爱之心正确而恰当地处理好人际关系,就是“礼”。

礼是人性和环境矛盾的产物说:

圣人制札,节制贪欲,为的就是对人的好恶加以节制,解决人和环境的矛盾。孔子“克己复礼”的观点,正是对这种学说的诠释。

礼生于理,起于俗说:

此学说从理和俗上说明礼的起源,认为 “礼”是理性认识的结果。人们为了正常生存和发展,就需要制定出有利于人类生存发展的行为规范,就是“礼”。礼与世故习俗相关,所以又有了礼起源于俗的说法。

二、礼仪的发展

中国的礼节传统源远流长,从周公制礼乐起始,礼节就已不仅仅是人的一种美德,而成为一种不可逾越的行为规范,只有合乎“礼”的才是合理的,否则便是大逆不道。 中国“礼”的发展大致可分为四个阶段:

礼仪形成阶段

礼仪的形成是从夏商周时期开始的。在这一时期,礼仪以单纯祭祀天地、鬼神、祖先的形式存在,在这一阶段中,礼的内容主要体现在祭祀、冠婚、宾客、军旅和丧葬的“吉礼”、“嘉札”、“宾礼”、“军礼”和“凶礼”上。

封建礼仪阶段

这一阶段是以孔子为祖师的儒家学说逐步形成的时期。这一时期,礼仪成为儒家学派的核心——“礼教”。 人们遵循孔子“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”的礼教,并将其纳入封建道德规范中。

近代礼仪阶段

辛亥革命的胜利,结束了统治中国2000多年的封建专制制度。古老的礼仪习俗也被新的礼仪礼俗所代替。这一时期的礼仪,体现了近代自由、平等的原则。

当代礼仪阶段

新中国成立后,我国礼仪进入了一个新的历史时期。这一时期,尊老爱幼、讲究信义、以诚待人、先人后己、礼尚往来等中国传统礼仪得到了继承和发扬。

三、我国各民族的传统礼仪

在中国这样一个多民族国家中,一个民族的礼仪是伴随各民族的形成过程同步产生的,并随着人类社会生活的发展而逐步完善起来。各族的礼仪文化因时、因地、因人而表现出差异。

藏族

敬献“哈达”是藏族对客人最普遍隆重的礼节,献的“哈达”越长越宽,表示礼节也越重,献哈达的对象不同,姿势也有区别,但献哈达的时候,都要伴着鞠躬,这是对客人的尊重。

羌族

宴席的上座须请老人坐,待其就座后,其他人才能就座;饮酒时也要年长者先饮;老人进屋,屋内人要起立相迎;路遇老人,要侧身让路;儿女不能随便说父母的名字。

满族

满族最隆重的礼节是“抱见礼”,也就是抱腰接面礼。一般亲友相见,不分男女,都要行此礼,表示亲昵。满族接待客人,若有家里女眷敬酒,客人必须喝干,否则被认为不礼貌。

朝鲜族

朝鲜族都以尊敬、照顾老人为荣,晚辈不能在长辈面前抽烟、喝酒;走路应尽量走在长辈后面,若有急事非超前,则要先说明情况;途中遇到长者,要立在一旁,恭迎长者。

跪拜礼

一、跪拜礼的起源

我国在汉以前,还没有正式的凳椅,人们在进食、议事、看书时都是 “席地而坐”。但所谓的“坐”,和我们现代人的“坐”完全不一样,实际上就是我们现在的跪。在接待宾中,每当“坐”着向客人致谢时,为了表示尊

敬,伸直上半身,也就是“引身而起”,使坐变成了跪,然后俯身向下,就这样,逐渐形成了跪拜礼。

跪拜礼早在原始社会就已产生,但那时人们仅仅是以跪拜的形式表示友好和敬意,并无尊卑关系。中国历朝历代封建社会 ,“跪拜”有了“臣服”的意思,是统治者用来维持统治秩序的手段之一。

二、跪拜礼的发展

辛亥革命以后,民国政府规定跪拜礼被握手和鞠躬所替代,这是民心所愿的结果,因为这种跪拜礼让人丢掉尊严、表示屈膝和臣服,是一种表示贵贱、等级的礼仪。中华人民共和国建立后,跪拜礼节便在民主、平等的社会自行废除了。

三、跪拜礼的种类

长跪 :

双膝跪地,上体伸直,离开小腿,叫“长跪”。行这种礼时以示庄重。

再拜 :

两手在胸前合抱,头向前俯,额触双手,叫“拜”,也叫“拜首”;拜两次叫“再拜”。行这种礼是进一步表示敬意的意思。

稽首 :

屈膝跪地,左手按右手,支撑在地上,然后,缓缓叩首到地,稽留多时,手在膝前,头在手后,这是“九拜”中最重的礼节。一般用于臣子拜见君王和祭祀先祖的礼仪。

顿首 :

拜时必须急叩头,其额触地而拜。一般用于下对上的敬礼。

空首 :

双膝着地,两手拱合,俯头到手,与心平而不到地,故称“空首”,又叫“拜手”。这是“九拜”中男子跪拜礼的一种。

?肃拜 :

拜时跪双膝后,两手先到地,再拱手,同时低下头去,到手为止,故又称“手拜”。 ?是古代女子跪拜礼的一种。

四、其它“见面礼”

在古代,是没有握手这种礼节的。但作为礼仪之邦,古时人们相互见面时,却有其他与握手不相同的许多的礼节。

揖:拱手行礼,是为揖。这是古代宾主相见的最常见的礼节。 长揖:这是古代不分尊卑的相见礼,拱手高举,自上而下。

拱:古代的一种相见礼,两手在胸前相合表示敬意。

两脚并拢,两手下垂于身体两侧,弯曲上身以表示敬意。这种礼节是现在致敬、致哀时普遍使用的礼节。

鞠躬:

寒暄:

是问候起居寒暖的客套话,旧时在拱手的同时问起对方的最近状况或家人健康平安与否。

资料链接

王粲(177-217)字仲宣,山阳高平人。东汉末年著名文学家,“建安七子”之一,由于其文才出众,被称为“七子之冠冕”。他以诗赋见长,主要作品有《初征》、《登楼赋》、《槐赋》、《七哀诗》等。

七哀诗

边城使心悲,昔吾亲更之。冰雪截肌肤,风飘无止期。百里不见人,草木谁当迟。登城望亭燧,翩翩飞戍旗。行者不顾反,出门与家辞。子弟多俘虏,哭泣无已时。天下尽乐土,何为久留兹。蓼虫不知辛,去来勿与谘。

王粲

陶渊明,一名潜,字元亮,谥号靖节先生,别号五柳先生,东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。相关作品有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》、《桃花源》等。

归去来兮辞

归去来兮,田园将芜,胡不归?

既自以心为形役,奚惆怅而独悲!

悟已往之不谏,知来者之可追;

实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨光之熹微。

程颐,字正叔,人称伊川先生,北宋洛阳人,理学家和教育家。与其兄程颢合称“二程”。并与其共创“洛学”,为理学奠定了基础。主张教育目的在于培养圣人 。

张良,字子房,汉族,汉初三杰之一,伟大的谋略家、政治家。秦末农民起义中,率部投奔刘邦,刘邦曾赞其“运筹帷幄之中,决胜于千里外,子房功也”。

拓展阅读

读孝经

方愚

星彩满天朝北极,源流是处赴东溟。为臣为子不忠孝,辜负宣尼一卷经。

江陵孝女

张籍

孝女独垂发,少年唯一身。无家空托墓,主祭不从人。相吊有行客,起庐无旧邻。江头闻哭处,寂寂楚花春。

过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。

归园田居

陶渊明

少无适欲韵, 性本爱丘山。误落尘网中, 一去三十年。羁鸟恋旧林, 池鱼思故渊。开荒南野际, 守拙归园田。方宅十余亩, 草屋八九间。榆柳荫后檐, 桃李罗堂前。暧暧远人村, 依依墟里烟。狗吠深巷中, 鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂, 虚室有余闲。久在樊笼里, 复得返自然。

君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。

——庄子

以财交者,财尽则交绝;以色交者,华落而爱渝。

——《战国策》

梳理探究参考答案

一、生活礼俗面面观

提示1:

对大多数中国人来说,礼不可废,礼是一种美德,少了礼节,便是道德败坏。我们生活中的的一些礼俗,如父子间要“上慈下孝”,兄弟间要“兄友弟恭”,夫妻间要“相敬如宾”,朋友间要“谦恭礼让”,邻居间要“守望相助”等都是知礼、讲礼的表现。审视古代的一些礼俗,理性地判断,哪些是应该批判的,哪些是值得继承的,写出一篇有深入见解的演说稿。

提示2:

中国号称“礼仪之邦”,礼节之多可是天下闻名,大事小情,只要人类生活中所能碰见之事,具体到衣食住行、生死嫁娶等,无不有一套周全完备的礼节。礼节即是有礼有节,有礼即讲礼貌,待人要有恭敬的态度;有节是守规矩,行事要有节度。但是,凡事都有个度,过了这个度,便过渡到虚伪了。既然要讲礼貌,就应该有个“礼”的样子,不管是真心实意还是虚情假意,只要表面毕恭毕敬就是对人的一种尊重。

二、讲究礼貌用语

提示:

礼貌用语是很重要的礼仪形式 ,它体现的是一个人的修养,礼貌用语运用得得体要注意以下两个方面:

1、要使用一些约定俗成的礼貌用语。

2、注意谦敬词的使用,谦辞只用于自己,而敬词只用于他人。

俗话说,“言为心声,语为人镜” 说话有礼貌既是对自我的肯定,也是对别人的尊重。

三、扣开生活礼仪之门

提示1:

跪拜礼是让人丢掉尊严、表示屈膝和臣服,是一种表示贵贱、等级的礼仪,新时代废除了跪拜礼 ,但它“作为一块青记,还残留在现代社会的臀部”。当今社会仍能够看到“跪拜礼”的影子,如对偶像、亡灵等的礼拜等。对于这种礼俗,发表你的看法。

参考题目:

《世袭现代社会臀部上的”青记”》

《从跪拜说开去》

提示2:

每种礼仪都有它的发展溯源,选择一种你感兴趣的礼俗,通过查资料等方式,了解它的发展、变化和影响等,分小组进行讨论。

同课章节目录