人教版高中语文 选修《外国诗歌散文欣赏》第八单元:让生命沉思 上课课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 选修《外国诗歌散文欣赏》第八单元:让生命沉思 上课课件(53张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-01 15:01:31 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

导入新课

叙事散文

记人散文

写景散文

哲理散文

表现的是作者对于生活和人生的深层感悟。

第八单元 让生命沉思

讲读

自主阅读

(一)奴性

(二)懒惰哲学趣话

(一)给罗曼·罗兰的一封信

(二)通向友人之路(节选)

课题解读

哲理散文表现的是作者对于生活和人生的深层感悟,与传统的议论文相比,这些散文没有完整而严谨的论证过程,它强调的是根据感知的事实直接说理,追求说理的形象性和艺术性。

它常常运用文学的语言、文学的手段,甚至文学形象来说理,将议论与叙事、描写、抒情等表达方式综合运用。

如:《懒惰哲学趣话》就是用一个故事来表达作者对于人生的思考。

学习目标

1.朗读课文,体会文章的理趣。

?

2.通过对课文的对比阅读,体会说理散文写法上的多样性。

?

3. 积累自己日常生活中点点滴滴的思想感悟。

?

4.从课文论述的哲理出发,思考生命的意义。

作品赏析

多读多思考

讲读作品

——纪伯伦

悲惨的奴性生活

(一)奴性

作者简介

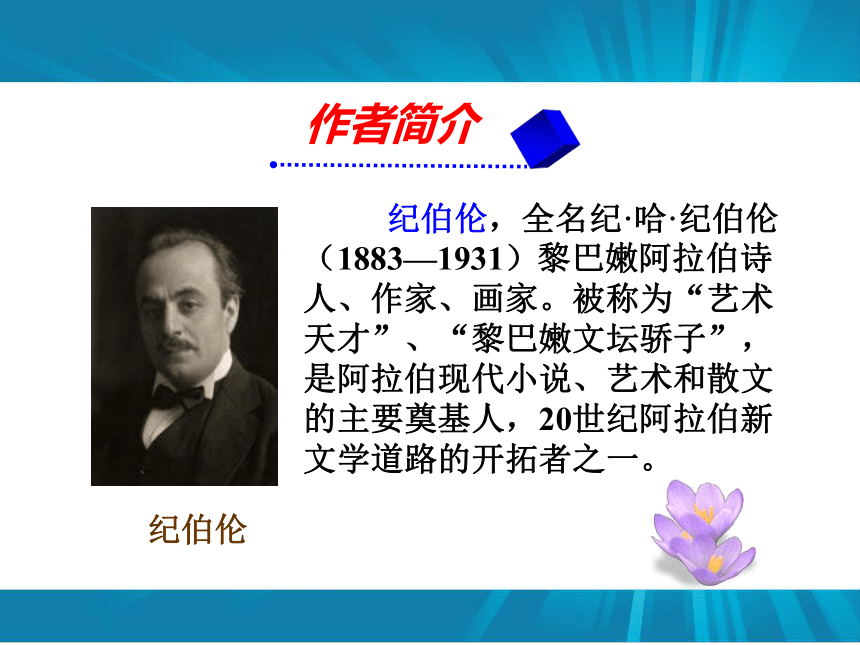

纪伯伦

纪伯伦,全名纪·哈·纪伯伦(1883—1931)黎巴嫩阿拉伯诗人、作家、画家。被称为“艺术天才”、“黎巴嫩文坛骄子”,是阿拉伯现代小说、艺术和散文的主要奠基人,20世纪阿拉伯新文学道路的开拓者之一。

主要作品有短篇小说集《草原新娘》、《叛逆的灵魂》、长篇小说《折断的翅膀》、散文诗集《泪与笑》、《暴风雨》、《先驱者》、《先知》、《沙与沫》、《人之子耶稣》、《先知园》、《流浪者》等。《先知》是其代表作。

在《奴性》一文中,作者放眼历史,胸怀世界,以畅达睿智的语言,借助比喻、排比等手法,严厉地解剖了人类社会普遍存在的劣根性:愚昧、盲从、软弱、守旧、强权等等,并归结为一个核心概念:奴性。

整体感知

第一部分,描述奴性之随处可见,无时不存,它贯穿于人类文明的整个历史,存在于人类社会的各个角落。

第二部分,描述奴性的类型及特征。

第三部分,借助“我”与“自由的幽灵”的对话,表明自己对于打破奴性的前景的认识。

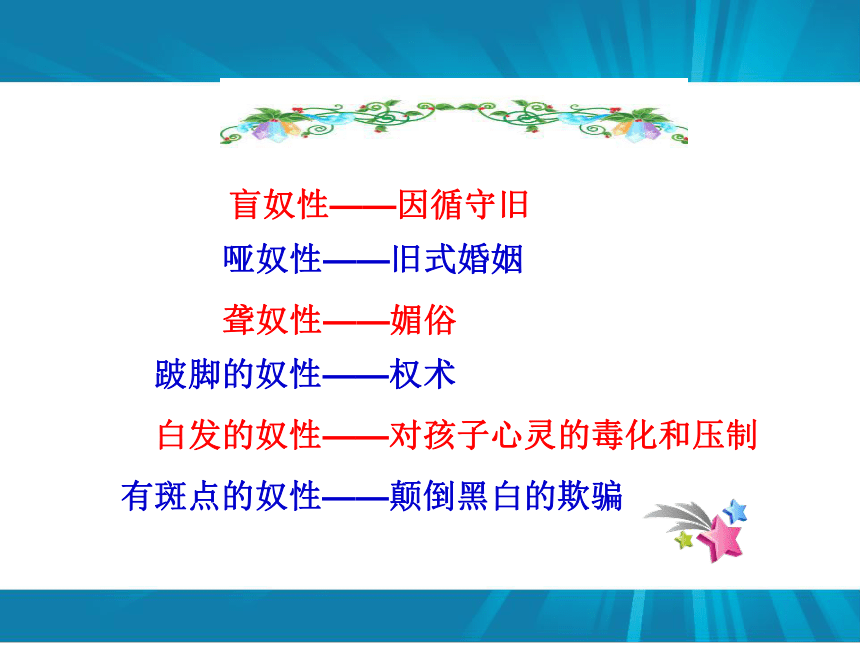

哑奴性——旧式婚姻

聋奴性——媚俗

盲奴性——因循守旧

跛脚的奴性——权术

白发的奴性——对孩子心灵的毒化和压制

有斑点的奴性——颠倒黑白的欺骗

罗圈腿的奴性——被歪曲的言论自由

驼背的奴性——以法律为名进行的社会压迫

生癣的奴性——权力的世袭制度

黑色的奴性——“唯出身论”的社会评价

为奴性而奴性——奴性在发展中失去了目的,变成了一种难以消除的痼疾。

从以上可以看出纪伯伦选用了大量的比喻来阐释自己的观点,这使他的文字简洁优美,带有浓浓的诗意 。

资料链接

纪伯伦受到《圣经》的深刻影响 。《圣经·旧约》为了强调一神教神权的至高无上,对历史上人类社会的罪恶展开了毫不留情的批判。纪伯伦继承了这种批判的精神,并将对人类历史的批判引向了对现实的批判。如“人们自相残杀,却把这种行为称做爱国”,“人们遵从奴性的愿望焚房屋,毁村庄,却说这是平等和友爱”等等。

纪伯伦是长期侨居美国的近代黎巴嫩作家和诗人,他饱尝游离于母体文化之外的精神孤寂和痛苦。

这为他融合东西文化,把孤独和痛苦育化为精美的艺术创作提供了契机和条件。

身处美国

黎巴嫩的香柏树

散文诗集《先知》(1923)是纪伯伦后期创作的代表作,也是他一生创作的高峰。诗集中塑造了一个饱经人世沧桑、充分体验了人生奥秘,又满怀着挚爱和宁静的东方哲人形象。

——伯尔

(二)懒惰哲学趣话

作者简介

伯尔 影像

海因里希·伯尔(1917——1985)是德国小说家。他生于科隆一个雕刻匠家庭,中学毕业后当过书店学徒。1939年进入科隆大学学习文学,不久被征入伍。战后当过木匠和统计员,后成为专业作家,1972年获诺贝尔文学奖。

他的创作主要取材于第二次世界大战,旨在探索战争给德国及其民族带来的种种灾难。作品基调灰暗、抑郁,主要人物形象大多是士兵。

主要作品有中篇小说《火车正点》、长篇小说《亚当,你到过哪里?》和短篇小说集《流浪人,你若来斯巴……》等。成名作《火车正点》已成为联邦德国“战后文学” (即一废墟文学”)的代表作。

伯尔的《懒惰哲学趣话》以寓言的形式阐发了深刻的哲理。两个人物,旅游者和渔夫,一个目标明确,致力于世俗的成就;另一个则安于现状,悠闲自得。但是他们却对人生得出了相同的结论。是非未定,留下广阔思考空间。

整体感知

渔夫

旅游者

衣衫寒伧

穿着入时

安于现状

积极追求

悠闲

悠闲地享受生活

故事的脉络是:

渔夫时时在享受生活!

旅游者要辛苦奋斗后才享受生活,已错过了多少幸福时光啊!

资料链接

本文中最重要的手法是庄谐互现。看似平淡的对话可以品味到作家大智若愚式的智慧。旅行者和渔夫的对比是强烈的,其中最令人忍俊不禁的是两者的语言:旅游者是急切的,丰富的语言背后是一颗焦灼的心灵;而渔夫却寡言少语而悠闲。两者在对比中营造出淡淡的喜剧效果,而这种喜剧性又服务于文章思想的严肃性。

“渔夫”类人物所奉行的“懒惰哲学”不符合一般现代西方人所奉行的生存法则 。他们的法则是:从一条渔船的生产组织渔轮作业,再到开设海产品加工厂形成集团经营……最终一个渔夫变成了可以在海边遥控指挥庞大企业的领导者了。

奉行“懒惰哲学”的渔夫类人物则并不愿意为了这种无法把握的幸福感而放弃眼前现实的幸福感。现代西方人编制的神话如同肥皂泡一样破灭了。这是现代资本主义神话的破灭。

两类人生哲学

“懒惰哲学”的针对性

第二次世界大战无疑是人类文化的一次灾难。伯尔亲身经历过二战,对二战的残酷和破坏性深有体会,这些经历和感受都启发了他的创作。或许在他看来,人类浩劫的发生原因,就在于社会奋斗的终极意义的丧失。

自主阅读

——托尔斯泰

罗曼·罗兰影像

(一)给罗曼·罗兰的一封信

罗曼·罗兰(1866—1944),法国作家、音乐学家、神会活动家。代表作有《约翰·克里斯朵夫》。

作者简介

列夫·托尔斯泰影像

列夫·托尔斯泰(1828—1910),全名:列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰,俄国作家、思想家,19世纪末20世纪初最伟大的文学家,19世纪俄国伟大的批判现实主义作家,是世界文学史上最杰出的作家之一,他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

主要作品有长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等,也创作了大量的童话,是大多数人所崇拜的对象。他的作品描写了俄国革命时的人民的顽强抗争,因此被称为“俄国十月革命的镜子”列宁曾称赞他创作了世界文学中“第一流”的作品。他的作品《七颗钻石》《跳水》《穷人》已被收入人教版和冀教版小学语文书。

罗曼·罗兰于1887年4月16日写信给托尔斯泰,向他提出一系列关于劳动、科学与艺术的问题。因为没有得到回信,他于5个月后再次写信,请托尔斯泰就这些问题进行阐述,托尔斯泰为此写了《给罗曼·罗兰的一封信》。

整体感知

二、是否应该自愿放弃智力活动,不再从事与手工劳动不能并行的科学与艺术。

一、为什么手工劳动是真正的幸福的一个重要条件;

罗曼·罗兰提出的问题:

第一、初步解释。托尔斯泰认为手工劳动并不是独立的道德原则,而是道德原则指导下的“最普通和最自然”的生活方式。

第二、托尔斯泰将目光投向了艺术与科学的问题 。

第三、托尔斯泰论述了科学和艺术对于人类的真正意义。

最后,作者详细论述了有关幸福的观点。

托尔特斯泰的回答

写作特色

一、本篇文章采用书信的形式解答友人的提问,还遵从着书信特有的情感逻辑,将道理融会在一颗正直而崇高的心灵的倾诉之中。

二、本文是说理散文,结构上遵从了解释和说理的逻辑,整体严谨有度。

——普里什文

我们可以做朋友吗?

(二)通向友人之路(节选)

请欣赏视频《所谓知己》,体会什么是知己,什么是真正的友谊。

作者简介

普里什文 影像

普里什文(1873-1954)全名米哈伊尔·米哈伊洛维奇·普里什文,是20世纪苏联文学史上极具特色的人物。世纪之初,他是作为怀有强烈宇宙感的诗人,具有倾听鸟兽之语、草虫之音异能的学者,步入俄罗斯文坛的。在长达半个世纪的文学创作中,虽历经俄罗斯文学发展历程中批判现实主义的衰落、现代主义的崛起和社会主义现实主义的繁盛,却始终保持了个性化的艺术追求。他的创作不仅拓宽了俄罗斯现代散文的主题范围,而且为其奠定了一种原初意义上的风貌。

主要作品有《没有披上绿装的春天》《叶芹草》《林中水滴》《太阳宝库》《大地的眼睛》《船木松林》等。他的作品《林中小溪》被选入苏教版九年级上册语文书。

《通向友人之路》是普里什文用日记体记录下来的从自然景物和生活现象中发现的诗意和哲理,凝练而深刻,启人深思。

整体感知

文章共节选了18个小短章,每一篇短章都表达一个主题,同时具有浓厚的哲理性和抒情性 。例如:

(1)生命——如《追随》《生命长在》

(2)幸福——如《幸福》

(3)创造与创作——如《读者》《最困难的》

(4)沟通——如《通向友人之路》

(5)爱——如《爱的起源》《善和爱》

艺术特色

一、“人生箴言”式短章结构,使文章说理亲切可感,读者易受感染。

有的一两行如:《神秘的地方》《为了爱的斗争》;长的也不过四五段如:《善和爱》《读者》,个个都可以作为“人生箴言”。

短章写得都是从自然景物和生活现象中发现的诗意和哲理,比如《公路》,作者看到一片干白桦叶跟在汽车后边急速飞翔,由此想到了自己写作时的心理状态 ;《通向友人之路》中,作者用“通路”形象比喻人与人的沟通和理解 。

二、形象化说理。

拓展阅读

英国作家罗素的《论老之将至》

英国作家罗伯特·林德《无知的乐趣》

印度作家巴山德的《人的创造力》

美国作家克罗瑟斯的《人人想当别人》

英国作家阿尔弗雷德·加德纳的《论雨伞的道德》

秘鲁作家聂鲁达《归来的温馨》

英国作家普里斯特利的《论无所事事》《谈男人的挥霍》

法国作家罗曼·罗兰的《论创造》

秘鲁作家里贝罗《知识尘埃》

美国海明威《远与近》

美国爱因斯坦的《信仰自由》

“思考与探究”参考答案

一、此题意在引导学生关注纪伯伦用比喻说理的手法,并尝试模仿运用。

?

答案略

二、答:避免了直接说理的枯燥性,可以引发读者更多的思考,而且说理形象生动。同时可以增加许多细节,使我们能直接窥见持两种生活态度的人内心的状况,比如从平淡的对话中我们可以看到,旅游者是急切的,丰富的语言背后是一颗焦灼的心灵;而渔夫的寡言少语正同前者相反。作者通过这样的故事,营造出淡淡的喜剧效果,诉诸读者的感性思维,会引导他们更深入思索文章的言外之意。这样一种说理的方式,会比直接说理更让人接受。

三、此题一是引导学生养成积累点滴思想火花的习惯,二是学习普里什文形象化说理的方法。这种启发来自两个方面:一是普里什文心灵断章式的写作方式,不必长篇大论,通过一些有趣的比喻,也可以深刻传达自己对生命的感悟;二是作者阐述的哲理对于人生的启发意义。

?

答案略。

比如伯尔的《懒惰哲学趣话》,我们所接受的教育,总是要求学生要积极进取,社会的浮躁风气也在引导学生树立“雄心勃勃”的理想,对于生活缓慢的、悠闲的、自给自足的、乐天知命的生活态度,我们总认为这是一种落后的生活方式。读了这篇文章,可能学生对于人生的意义,对于现代节奏加快的社会有个反思。

四、这些启发可能是有关人生的,也有关于爱情的,还有关于社会历史的。

再比如,普里什文认为,幸福需要付出艰辛的努力来获得,不可能不劳而获,托尔斯泰认为“如果一切生物都能不爱自己而爱别人,普天之下就都是幸福的了”,这些对于幸福的看法,都可以给我们有益的启示。

导入新课

叙事散文

记人散文

写景散文

哲理散文

表现的是作者对于生活和人生的深层感悟。

第八单元 让生命沉思

讲读

自主阅读

(一)奴性

(二)懒惰哲学趣话

(一)给罗曼·罗兰的一封信

(二)通向友人之路(节选)

课题解读

哲理散文表现的是作者对于生活和人生的深层感悟,与传统的议论文相比,这些散文没有完整而严谨的论证过程,它强调的是根据感知的事实直接说理,追求说理的形象性和艺术性。

它常常运用文学的语言、文学的手段,甚至文学形象来说理,将议论与叙事、描写、抒情等表达方式综合运用。

如:《懒惰哲学趣话》就是用一个故事来表达作者对于人生的思考。

学习目标

1.朗读课文,体会文章的理趣。

?

2.通过对课文的对比阅读,体会说理散文写法上的多样性。

?

3. 积累自己日常生活中点点滴滴的思想感悟。

?

4.从课文论述的哲理出发,思考生命的意义。

作品赏析

多读多思考

讲读作品

——纪伯伦

悲惨的奴性生活

(一)奴性

作者简介

纪伯伦

纪伯伦,全名纪·哈·纪伯伦(1883—1931)黎巴嫩阿拉伯诗人、作家、画家。被称为“艺术天才”、“黎巴嫩文坛骄子”,是阿拉伯现代小说、艺术和散文的主要奠基人,20世纪阿拉伯新文学道路的开拓者之一。

主要作品有短篇小说集《草原新娘》、《叛逆的灵魂》、长篇小说《折断的翅膀》、散文诗集《泪与笑》、《暴风雨》、《先驱者》、《先知》、《沙与沫》、《人之子耶稣》、《先知园》、《流浪者》等。《先知》是其代表作。

在《奴性》一文中,作者放眼历史,胸怀世界,以畅达睿智的语言,借助比喻、排比等手法,严厉地解剖了人类社会普遍存在的劣根性:愚昧、盲从、软弱、守旧、强权等等,并归结为一个核心概念:奴性。

整体感知

第一部分,描述奴性之随处可见,无时不存,它贯穿于人类文明的整个历史,存在于人类社会的各个角落。

第二部分,描述奴性的类型及特征。

第三部分,借助“我”与“自由的幽灵”的对话,表明自己对于打破奴性的前景的认识。

哑奴性——旧式婚姻

聋奴性——媚俗

盲奴性——因循守旧

跛脚的奴性——权术

白发的奴性——对孩子心灵的毒化和压制

有斑点的奴性——颠倒黑白的欺骗

罗圈腿的奴性——被歪曲的言论自由

驼背的奴性——以法律为名进行的社会压迫

生癣的奴性——权力的世袭制度

黑色的奴性——“唯出身论”的社会评价

为奴性而奴性——奴性在发展中失去了目的,变成了一种难以消除的痼疾。

从以上可以看出纪伯伦选用了大量的比喻来阐释自己的观点,这使他的文字简洁优美,带有浓浓的诗意 。

资料链接

纪伯伦受到《圣经》的深刻影响 。《圣经·旧约》为了强调一神教神权的至高无上,对历史上人类社会的罪恶展开了毫不留情的批判。纪伯伦继承了这种批判的精神,并将对人类历史的批判引向了对现实的批判。如“人们自相残杀,却把这种行为称做爱国”,“人们遵从奴性的愿望焚房屋,毁村庄,却说这是平等和友爱”等等。

纪伯伦是长期侨居美国的近代黎巴嫩作家和诗人,他饱尝游离于母体文化之外的精神孤寂和痛苦。

这为他融合东西文化,把孤独和痛苦育化为精美的艺术创作提供了契机和条件。

身处美国

黎巴嫩的香柏树

散文诗集《先知》(1923)是纪伯伦后期创作的代表作,也是他一生创作的高峰。诗集中塑造了一个饱经人世沧桑、充分体验了人生奥秘,又满怀着挚爱和宁静的东方哲人形象。

——伯尔

(二)懒惰哲学趣话

作者简介

伯尔 影像

海因里希·伯尔(1917——1985)是德国小说家。他生于科隆一个雕刻匠家庭,中学毕业后当过书店学徒。1939年进入科隆大学学习文学,不久被征入伍。战后当过木匠和统计员,后成为专业作家,1972年获诺贝尔文学奖。

他的创作主要取材于第二次世界大战,旨在探索战争给德国及其民族带来的种种灾难。作品基调灰暗、抑郁,主要人物形象大多是士兵。

主要作品有中篇小说《火车正点》、长篇小说《亚当,你到过哪里?》和短篇小说集《流浪人,你若来斯巴……》等。成名作《火车正点》已成为联邦德国“战后文学” (即一废墟文学”)的代表作。

伯尔的《懒惰哲学趣话》以寓言的形式阐发了深刻的哲理。两个人物,旅游者和渔夫,一个目标明确,致力于世俗的成就;另一个则安于现状,悠闲自得。但是他们却对人生得出了相同的结论。是非未定,留下广阔思考空间。

整体感知

渔夫

旅游者

衣衫寒伧

穿着入时

安于现状

积极追求

悠闲

悠闲地享受生活

故事的脉络是:

渔夫时时在享受生活!

旅游者要辛苦奋斗后才享受生活,已错过了多少幸福时光啊!

资料链接

本文中最重要的手法是庄谐互现。看似平淡的对话可以品味到作家大智若愚式的智慧。旅行者和渔夫的对比是强烈的,其中最令人忍俊不禁的是两者的语言:旅游者是急切的,丰富的语言背后是一颗焦灼的心灵;而渔夫却寡言少语而悠闲。两者在对比中营造出淡淡的喜剧效果,而这种喜剧性又服务于文章思想的严肃性。

“渔夫”类人物所奉行的“懒惰哲学”不符合一般现代西方人所奉行的生存法则 。他们的法则是:从一条渔船的生产组织渔轮作业,再到开设海产品加工厂形成集团经营……最终一个渔夫变成了可以在海边遥控指挥庞大企业的领导者了。

奉行“懒惰哲学”的渔夫类人物则并不愿意为了这种无法把握的幸福感而放弃眼前现实的幸福感。现代西方人编制的神话如同肥皂泡一样破灭了。这是现代资本主义神话的破灭。

两类人生哲学

“懒惰哲学”的针对性

第二次世界大战无疑是人类文化的一次灾难。伯尔亲身经历过二战,对二战的残酷和破坏性深有体会,这些经历和感受都启发了他的创作。或许在他看来,人类浩劫的发生原因,就在于社会奋斗的终极意义的丧失。

自主阅读

——托尔斯泰

罗曼·罗兰影像

(一)给罗曼·罗兰的一封信

罗曼·罗兰(1866—1944),法国作家、音乐学家、神会活动家。代表作有《约翰·克里斯朵夫》。

作者简介

列夫·托尔斯泰影像

列夫·托尔斯泰(1828—1910),全名:列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰,俄国作家、思想家,19世纪末20世纪初最伟大的文学家,19世纪俄国伟大的批判现实主义作家,是世界文学史上最杰出的作家之一,他被称颂为具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

主要作品有长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等,也创作了大量的童话,是大多数人所崇拜的对象。他的作品描写了俄国革命时的人民的顽强抗争,因此被称为“俄国十月革命的镜子”列宁曾称赞他创作了世界文学中“第一流”的作品。他的作品《七颗钻石》《跳水》《穷人》已被收入人教版和冀教版小学语文书。

罗曼·罗兰于1887年4月16日写信给托尔斯泰,向他提出一系列关于劳动、科学与艺术的问题。因为没有得到回信,他于5个月后再次写信,请托尔斯泰就这些问题进行阐述,托尔斯泰为此写了《给罗曼·罗兰的一封信》。

整体感知

二、是否应该自愿放弃智力活动,不再从事与手工劳动不能并行的科学与艺术。

一、为什么手工劳动是真正的幸福的一个重要条件;

罗曼·罗兰提出的问题:

第一、初步解释。托尔斯泰认为手工劳动并不是独立的道德原则,而是道德原则指导下的“最普通和最自然”的生活方式。

第二、托尔斯泰将目光投向了艺术与科学的问题 。

第三、托尔斯泰论述了科学和艺术对于人类的真正意义。

最后,作者详细论述了有关幸福的观点。

托尔特斯泰的回答

写作特色

一、本篇文章采用书信的形式解答友人的提问,还遵从着书信特有的情感逻辑,将道理融会在一颗正直而崇高的心灵的倾诉之中。

二、本文是说理散文,结构上遵从了解释和说理的逻辑,整体严谨有度。

——普里什文

我们可以做朋友吗?

(二)通向友人之路(节选)

请欣赏视频《所谓知己》,体会什么是知己,什么是真正的友谊。

作者简介

普里什文 影像

普里什文(1873-1954)全名米哈伊尔·米哈伊洛维奇·普里什文,是20世纪苏联文学史上极具特色的人物。世纪之初,他是作为怀有强烈宇宙感的诗人,具有倾听鸟兽之语、草虫之音异能的学者,步入俄罗斯文坛的。在长达半个世纪的文学创作中,虽历经俄罗斯文学发展历程中批判现实主义的衰落、现代主义的崛起和社会主义现实主义的繁盛,却始终保持了个性化的艺术追求。他的创作不仅拓宽了俄罗斯现代散文的主题范围,而且为其奠定了一种原初意义上的风貌。

主要作品有《没有披上绿装的春天》《叶芹草》《林中水滴》《太阳宝库》《大地的眼睛》《船木松林》等。他的作品《林中小溪》被选入苏教版九年级上册语文书。

《通向友人之路》是普里什文用日记体记录下来的从自然景物和生活现象中发现的诗意和哲理,凝练而深刻,启人深思。

整体感知

文章共节选了18个小短章,每一篇短章都表达一个主题,同时具有浓厚的哲理性和抒情性 。例如:

(1)生命——如《追随》《生命长在》

(2)幸福——如《幸福》

(3)创造与创作——如《读者》《最困难的》

(4)沟通——如《通向友人之路》

(5)爱——如《爱的起源》《善和爱》

艺术特色

一、“人生箴言”式短章结构,使文章说理亲切可感,读者易受感染。

有的一两行如:《神秘的地方》《为了爱的斗争》;长的也不过四五段如:《善和爱》《读者》,个个都可以作为“人生箴言”。

短章写得都是从自然景物和生活现象中发现的诗意和哲理,比如《公路》,作者看到一片干白桦叶跟在汽车后边急速飞翔,由此想到了自己写作时的心理状态 ;《通向友人之路》中,作者用“通路”形象比喻人与人的沟通和理解 。

二、形象化说理。

拓展阅读

英国作家罗素的《论老之将至》

英国作家罗伯特·林德《无知的乐趣》

印度作家巴山德的《人的创造力》

美国作家克罗瑟斯的《人人想当别人》

英国作家阿尔弗雷德·加德纳的《论雨伞的道德》

秘鲁作家聂鲁达《归来的温馨》

英国作家普里斯特利的《论无所事事》《谈男人的挥霍》

法国作家罗曼·罗兰的《论创造》

秘鲁作家里贝罗《知识尘埃》

美国海明威《远与近》

美国爱因斯坦的《信仰自由》

“思考与探究”参考答案

一、此题意在引导学生关注纪伯伦用比喻说理的手法,并尝试模仿运用。

?

答案略

二、答:避免了直接说理的枯燥性,可以引发读者更多的思考,而且说理形象生动。同时可以增加许多细节,使我们能直接窥见持两种生活态度的人内心的状况,比如从平淡的对话中我们可以看到,旅游者是急切的,丰富的语言背后是一颗焦灼的心灵;而渔夫的寡言少语正同前者相反。作者通过这样的故事,营造出淡淡的喜剧效果,诉诸读者的感性思维,会引导他们更深入思索文章的言外之意。这样一种说理的方式,会比直接说理更让人接受。

三、此题一是引导学生养成积累点滴思想火花的习惯,二是学习普里什文形象化说理的方法。这种启发来自两个方面:一是普里什文心灵断章式的写作方式,不必长篇大论,通过一些有趣的比喻,也可以深刻传达自己对生命的感悟;二是作者阐述的哲理对于人生的启发意义。

?

答案略。

比如伯尔的《懒惰哲学趣话》,我们所接受的教育,总是要求学生要积极进取,社会的浮躁风气也在引导学生树立“雄心勃勃”的理想,对于生活缓慢的、悠闲的、自给自足的、乐天知命的生活态度,我们总认为这是一种落后的生活方式。读了这篇文章,可能学生对于人生的意义,对于现代节奏加快的社会有个反思。

四、这些启发可能是有关人生的,也有关于爱情的,还有关于社会历史的。

再比如,普里什文认为,幸福需要付出艰辛的努力来获得,不可能不劳而获,托尔斯泰认为“如果一切生物都能不爱自己而爱别人,普天之下就都是幸福的了”,这些对于幸福的看法,都可以给我们有益的启示。

同课章节目录