人教版高中语文 选修《外国诗歌散文欣赏》第二单元:自然而然的情感流露 上课课件(71张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文 选修《外国诗歌散文欣赏》第二单元:自然而然的情感流露 上课课件(71张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-01 15:03:09 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

和歌曲一样,诗歌是一门表达情感的艺术,是自然而然的情感流露。

导入新课

诗是强烈情感的自然流露。

无论是讴歌自然、赞美爱情,还是抒发人生感受,“抒情”有着广阔的天地,激发众多诗人的创作灵感。

1.故乡

2.西风颂

3.当你老了

讲读

自主阅读

1.秋颂

2.不是死,是爱

3.狗之歌

第二单元

自然而然的情感流露

课题解读

诗歌是一门表达情感的艺术,抒情是它的基本特征。

英国诗人华滋华斯提出“诗是强烈情感的自然流露”,成为经典的诗歌定义。

华滋华斯说诗中“强烈的情感”,起源于平静中的回忆。

在“平静的回忆”中,诗人们创造了很多不同的抒情方式。

1.设定抒情主人公“我”,独白的方式。

2.设定一个抒情对象“你”,亲密的对话效果。

3.将情感寄托于外在景物,“客观化”效果。

学习目标

1.讲解诗歌“抒情”的内涵,领略抒情诗歌的魅力。

2.纠正对“抒情”的一般误解,展示独白、对话、客观描写等丰富的抒情技巧,体味诗歌中“强烈的情感”如何源于“平静的回忆”。

3.通过抒情文字唤起情感共鸣,获得精神的陶冶和升华。

作品赏析

讲读作品

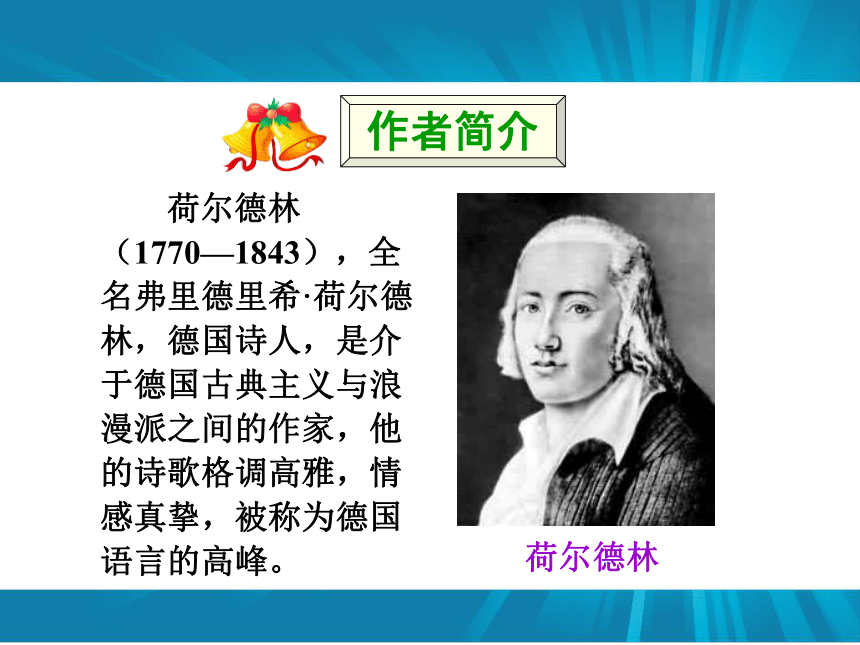

(一)故乡

荷尔德林(1770—1843),全名弗里德里希·荷尔德林,德国诗人,是介于德国古典主义与浪漫派之间的作家,他的诗歌格调高雅,情感真挚,被称为德国语言的高峰。

作者简介

荷尔德林

荷尔德林作品

《故乡》是一首诗人失恋后回到故乡的“内心独白”,不只宣泄痛苦的情绪,也融入了对生命的深刻感悟。诗人首先将自己比喻为返归的船夫,内心的痛苦正如收获的财富,既而倾诉了故乡带给心灵的慰藉。

整体感知

我如收获到像痛苦一样多的财宝,我也要回到故乡。

一、从收获后返回河边的船夫写起,引出背负着痛苦回乡的自己。

二、回忆故乡的河岸、森林、溪水、群山,展开对故乡的咏叹。

三、咏叹后的沉思与思辨。

荷尔德林一生不幸,两岁失去生父,九岁失去继父,十八岁进入图宾根神学院,二十八岁因不幸的爱情离开法兰克福,三十一岁离开德国去法国的波尔多城做家庭教师。

次年夏天,他得到情人的死讯,突然离开波多尔,徒步横穿法国回到家乡。此诗即以此为背景。回家乡后,神经有些错乱,后好转,写了不少诗篇。

资料链接

知识点

1.作者以船夫写起有什么深意?

答:在船夫与我的比照中,痛苦被比喻为一种收获,一笔财宝。在一个人的生命中,它既是一种不幸的感受,也是一种珍贵的经验。

2、在作者笔下,故乡是什么样?

答:故乡并不是一个简单的存在,河岸、森林、溪水、群山,既是眼前展开的自然,也与诗人记忆中的童年、少年经验有关,它们迎接着诗人的归来,抚慰了他心头的伤痛。

3、“故乡”最后是否能完全抚慰诗人的伤痛?

答:“故乡”接纳了我,但并不能正真驱除“我”胸中的痛楚,人的“痛苦”本质上是神的赐予,不能解脱,作为凡人,必须承担这一切,“爱”与“痛苦”都是人的宿命。

一、在第一段中以“船夫”引出自己,以“收获”喻“痛苦”,回避了直抒胸臆,营造一种凝重深渊的抒情氛围。

艺术特色

二、 诗人运用了不同的句式,有疑问,有排比,有感叹,使诗行本身就像大河的波浪一样,一波又一波推进,展开一个丰富的情感空间。

三、全诗采用独白的方式,以“我”的口吻展开,而且诗人的独白不是一种情感的直接宣泄,而是借助咏叹和自我追问,展开一个复杂的情感空间。

哦,狂暴的西风,秋之生命的呼吸!

(二)西风颂

雪莱画像

作者简介

雪莱(1792—1822),英国诗人,浪漫主义诗歌的代表人物,他的《西风颂》、《云》、《致云雀》等抒情诗歌,以及诗剧《被解放的普罗米修斯》,都成为世界文学史上的艺术珍品。

《西风颂》是雪莱诗中最有名的一首,尤其是结尾“冬天来了,春天还会远吗?” ( 有的译为“要是冬天已经来了,西风啊,春日怎能遥远?”更是广为传颂。

全诗共分五节,每节是一首十四行诗,可独立成篇,又连贯有序,形成一个整体。

整体感知

第一节:写狂暴的西风扫落叶、播种子。

第二节:写西风驱散乱云,放释雷电。

第三节:写西风唤醒海洋,也让海底的植物战栗不安。

第四节:诗人希望和西风一样不受羁绊,迅猛,傲视一切。

第五节:诗人对西风的嘱咐。

一、找出第一节中的用到的色彩词,体味有什么作用?

答:写秋天时,“黄的,黑的,灰的,红的像患肺痨”;写春天时,“将色和香充满了山峰和平原” ,运用色彩对比的手法,体现西风既是旧社会的破坏者,又创造了新的世界。

作品讲解

二、找出第二节的比喻句,分析其作用。

答:被风吹散的流云,被比喻成大地上的枯叶;将飘落在空中的云气,比喻成“狂女的飘扬的头发”。这样的比喻表现了诗人想象的奇特、瑰丽,增强了表现力。

三、这首诗表达了什么样的思想内容?

答:一种说法认为诗人借对西风的描绘揭示了季节轮换之中一种不可抗拒的大自然力量,一种自然中蕴涵的破坏与创造的激情。一种说法认为诗人表达了对摧枯拉朽之革命力量的赞颂。

这首诗是在佛罗伦萨附近阿诺河畔的一片树林里构思的,雪莱自己曾解释了它的缘起:“那一天,孕育着一场暴风雨的暖和而又令人振奋的大风集合着常常倾泻下滂沱秋雨的云霭。不出所料,雨从日落下起,狂风暴雨里夹杂着冰雹,并且伴有阿尔比斯山南地区所特有的气势宏伟的电闪雷鸣。”

资料链接

1815年,英国在滑铁卢击败拿破仑、缔结和约以后,经济恐慌立即席卷全国。许多工厂倒闭,工人失业,市场萧条,物价昂贵。英国政府一方面用通货膨胀的自杀政策维持惨剧,一方面血腥镇压示威运动的工人、农民。诗人雪莱自己的生活和权益也受到统治阶级的干涉和剥夺。因此诗人借西风怒吼!

一、诗人使用大量新奇的比喻和鲜明的意象表现西风摧枯拉朽的力量,以及天空、大地、海洋之间自然的奇观。

艺术特色

二、诗人多用感叹句和重叠的句式,特别在前三节都以“哦,你听”来结尾,使五个诗节,虽可独立成篇,但相互连缀,一气呵成。

当你老了,头发白了。

(三)当你老了

叶芝

威廉·巴特勒·叶芝(1865—1939),爱尔兰诗人,爱尔兰文艺复兴运动的领袖之一,后期象征主义在英国的代表,1924年获诺贝尔文学奖。

作者简介

叶芝是一个多产的作家,早期作品包括诗集《诗集》、《神秘的玫瑰》和《苇间风》;中期创作包括作品集《七片树林》、《责任》和《绿盔 》;晚年主要有《驶向拜占庭》、《威廉·巴特勒·叶芝的自传》。

《当你老了》是一首动人的爱情诗,写给诗人毕生追求的一位女性。主要特点是:年轻的诗人设想的是垂暮之年的情形,岁月的流逝,反衬出情感的恒久、执着。

整体感知

当你老了

只有一个人/爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹。

第一节:描摹恋人晚年的生活场景,在回忆中唤起爱的记忆。

第二节:诗人表白自己的心声,申明爱的不是“你”的外表和青春,而是’你”高贵的灵魂。

第三节:回到原来的场景,在“意象化”的呈现中,表达一种爱的超越。

一、“当你老了”这种抒情方式有什么特别之处?

答:时间推后几十年,设想自己的恋人衰老时的场景,这种方式使爱的表达更为含蓄、持久,似乎已超越了时间。

作品讲解

二、说一说诗歌中有哪些意象,各有什么功能?

答:“炉火”即代表了晚年生活的场景,为诗歌带来朦胧、恍惚的氛围,又象征了诗人的激情仍未熄灭,像炉火一样在心中燃烧。

最后“爱”的形象在山峦和群星之间被具体化了,好像一个人藏身在自然地背后,爱的无限与爱的无奈,传达得栩栩如生。

三、《故乡》和《当你老了》都表达了“爱的痛苦”,两者在抒情方式上有什么不同?

答:《故乡》:采用独白,以“我”为中心。《当你老了》:采用“对话”,朝向想象中的“你”。

资料链接

毛德·冈——一位才华出众的演员,一直投身于爱尔兰的民族自治运动,并成为领袖人之一。诗人第一次见到这位传奇女性,就被她深深吸引,堕入了情网,但遭到拒绝。这段痛苦的恋情几乎萦绕了诗人的一生。

《当你老了》这首诗是叶芝为他终生倾慕的女子毛德·冈而作的,历来传为名篇。

叶芝对于毛德·冈爱情无望的痛苦和不幸,促使叶芝写下很多针对于毛德·冈的诗歌来,在数十年的时光里,从各种各样的角度,毛德·冈不断激发叶芝的创作灵感;有时是激情的爱恋,有时是绝望的怨恨,更多的时候是爱和恨之间复杂的张力。《当你老了》表达了叶芝对心爱人儿无尽的思念与深情的暇想……

一、本诗打破时间的限制,直接将叙述时间放在未来,表达了情感的绵延与恒久。

艺术特色

二、独特的意象化事物,在表现浓烈情感的同时,更营造了一种朦胧,纯美的氛围。

自主阅读

雾气洋溢、果实圆熟的秋天。

(一)秋颂

济慈肖像

作者简介

约翰·济慈(1795—1821),英国19世纪杰出的浪漫主义诗人,与拜伦、雪莱齐名,代表作有《希腊古翁颂》《夜莺颂》《秋颂》等。

整体感知

硕果累累的秋天

一、“秋”与太阳合谋,催动果实成熟,设计了种种收获的景象。

二、捕捉“秋”在田野、打麦场、田垄、溪水等场景里的身影。

三、昆虫歌唱、鸟儿呢喃、羊群咩叫,各种秋天的声音,共同组成了美妙的乐章。

一、客观化抒情方法

这首诗不同于一般的抒情诗歌,不是采用独白或咏叹的方式,而是将明朗、喜悦的情感,寄托在对外部世界具体的描摹当中,是一种客观化抒情方法。

艺术特色

二、拟人手法的运用

诗人用了一个特殊的技巧,将“秋天”拟人化,用第二人称“你”直接勾勒秋天的景象,读来亲切感人。

三、诗人细腻的描绘着秋天乡野的各种景象,充分调动了视觉、触觉、嗅觉等各种感觉,使读者享受感官的盛宴。

听呐,那银铃似的回音:“不是死,是爱!”

(二)不是死,是爱

勃朗宁夫人

作者简介

伊丽莎白·巴雷特·勃朗宁(1806—1861),英国女诗人,早年因跌伤而致终身残疾。她与诗人罗伯特·勃朗宁的恋情是文学史上的佳话,夫妇二人真挚的情感凝结成诗人的代表作《葡萄牙十四行诗》。

不是死,是爱!

整体感知

一、写希腊人对时间的美好的咏叹。

二、反照自己,病魔缠身,死神威胁。

三、陡然转换语调,以对“爱”的肯定代替了对“死”的恐惧。

一、独特的抒情方式

采用十四行诗的抒情方式,不是简单地抒发一种感情,而是展开一段丰富曲折的情感过程,在有限的篇幅里起承转合,表达复杂的感情。

艺术特色

二、意向的对照运用

两个相反意象的对照运用,使“爱”的力量更加突出。“神秘的黑影”为诗歌染上一层不详、可怕的氛围,但“银铃似的回答”,又驱散了这种氛围,使诗意豁然明朗。

她发出了哀伤的吠声。

(三)狗之歌

叶赛宁 像

作者简介

谢尔盖·亚历山德罗维奇·叶赛宁(1895—1925),俄罗斯诗人,他的诗歌优美抒情,散发着田园和泥土的气息。

叶塞宁的主要作品有《莫斯科酒馆之音 》、组诗《波斯抒情》、长诗《安娜·斯涅金娜》、诗集《苏维埃俄罗斯》、长诗《忧郁的人》等。

可爱的狗狗

整体感知

一、早上,母狗生下了一窝狗崽。

二、晚上狗崽被主人溺死。

三、失去孩子的母狗无言的悲伤。

一、这是一首通过“叙事”来完成“抒情”的作品。它叙事了一个完整的故事,诗人没有介入故事之中,保持了一种情感的克制,但读者处处能感受到一种悲悯之情。

艺术特色

二、故意省略了故事的部分情节,却重墨描摹母狗的情态,像描写一个人一样,从心理层面展现它的深情和悲痛。

三、“融成水滴的雪花”、“涟漪泛起的水面”、“茅屋上空的弯月”等精妙的意象,传神地刻画出了母狗的爱子之情,失子之痛。

“思考与探究”参考答案

一、

答:《故乡》与《不是死,是爱》,都是独白型的诗歌,但都不是简单地情感宣泄,而是起承转合,一波三折,多层次地表现了“我”丰富的内心世界。

第一节,从归乡人的“痛苦”写起,设定了一种凝重、痛楚的基调;

第二节,诗人追问故乡能否医治自己的伤痛,使得痛苦的情绪更为强烈、急切;

第三、四节,故乡的医治作用不断闪现,激烈情绪缓和,压抑变得开阔、明朗;

但在第五节,对故乡的热咏又被质疑取代,发生了逆流与回旋。

最后一节,追问生命的意义,语调又变得高昂,情感的整体境界也获得了提升。

《故乡》

在一开始,诗人回想希腊人对时间的咏叹,语调相对平静舒缓。

接着,诗人联想到自己的不幸,情绪陡然变得痛苦,直至死亡的黑影掠过,痛苦接近饱和。

但最后却化解于“银铃似的回音”中,“爱”战胜了“死”,在情感的高处戛然而止。

《不是死,是爱》

答:“翻滚的落叶”、“沉睡的种子”,表达在萧杀、衰败的秋景中还暗藏着来年的生机。

“流云”、 “雷雨” ,表现大自然的万钧之力。

“苏醒的地中海”、“惊吓了的海底植物”,更突出了大自然的力量。

《西风颂》

二、

累累硕果传达出收获的喜悦;

不同的生活场景表达对秋天的喜爱;

各种各样的秋天里的音乐,更增添了秋的魅力。

《秋颂》

同是景物描写,《西风颂》中景物描写上天入地,场景转换幅度极大,充满强劲的动感,配合于西风的狂暴。

相比之下,《秋颂》中的景物描写则十分细腻,如一笔一笔勾画出的工笔画,声情并茂,寄托对自然和生活的热爱,传达出富足、愉悦的感情。

三、

答:“你”本是指诗人心中的恋人,诗人设想几十年后,当恋人头发花白,读到这首诗并回忆起往事。但阅读此诗时,作为局外人的读者会有某种主观的投射,想象自己衰老时,也会回首往事百感交集。此时,“你”又可泛指此诗的读者。

和歌曲一样,诗歌是一门表达情感的艺术,是自然而然的情感流露。

导入新课

诗是强烈情感的自然流露。

无论是讴歌自然、赞美爱情,还是抒发人生感受,“抒情”有着广阔的天地,激发众多诗人的创作灵感。

1.故乡

2.西风颂

3.当你老了

讲读

自主阅读

1.秋颂

2.不是死,是爱

3.狗之歌

第二单元

自然而然的情感流露

课题解读

诗歌是一门表达情感的艺术,抒情是它的基本特征。

英国诗人华滋华斯提出“诗是强烈情感的自然流露”,成为经典的诗歌定义。

华滋华斯说诗中“强烈的情感”,起源于平静中的回忆。

在“平静的回忆”中,诗人们创造了很多不同的抒情方式。

1.设定抒情主人公“我”,独白的方式。

2.设定一个抒情对象“你”,亲密的对话效果。

3.将情感寄托于外在景物,“客观化”效果。

学习目标

1.讲解诗歌“抒情”的内涵,领略抒情诗歌的魅力。

2.纠正对“抒情”的一般误解,展示独白、对话、客观描写等丰富的抒情技巧,体味诗歌中“强烈的情感”如何源于“平静的回忆”。

3.通过抒情文字唤起情感共鸣,获得精神的陶冶和升华。

作品赏析

讲读作品

(一)故乡

荷尔德林(1770—1843),全名弗里德里希·荷尔德林,德国诗人,是介于德国古典主义与浪漫派之间的作家,他的诗歌格调高雅,情感真挚,被称为德国语言的高峰。

作者简介

荷尔德林

荷尔德林作品

《故乡》是一首诗人失恋后回到故乡的“内心独白”,不只宣泄痛苦的情绪,也融入了对生命的深刻感悟。诗人首先将自己比喻为返归的船夫,内心的痛苦正如收获的财富,既而倾诉了故乡带给心灵的慰藉。

整体感知

我如收获到像痛苦一样多的财宝,我也要回到故乡。

一、从收获后返回河边的船夫写起,引出背负着痛苦回乡的自己。

二、回忆故乡的河岸、森林、溪水、群山,展开对故乡的咏叹。

三、咏叹后的沉思与思辨。

荷尔德林一生不幸,两岁失去生父,九岁失去继父,十八岁进入图宾根神学院,二十八岁因不幸的爱情离开法兰克福,三十一岁离开德国去法国的波尔多城做家庭教师。

次年夏天,他得到情人的死讯,突然离开波多尔,徒步横穿法国回到家乡。此诗即以此为背景。回家乡后,神经有些错乱,后好转,写了不少诗篇。

资料链接

知识点

1.作者以船夫写起有什么深意?

答:在船夫与我的比照中,痛苦被比喻为一种收获,一笔财宝。在一个人的生命中,它既是一种不幸的感受,也是一种珍贵的经验。

2、在作者笔下,故乡是什么样?

答:故乡并不是一个简单的存在,河岸、森林、溪水、群山,既是眼前展开的自然,也与诗人记忆中的童年、少年经验有关,它们迎接着诗人的归来,抚慰了他心头的伤痛。

3、“故乡”最后是否能完全抚慰诗人的伤痛?

答:“故乡”接纳了我,但并不能正真驱除“我”胸中的痛楚,人的“痛苦”本质上是神的赐予,不能解脱,作为凡人,必须承担这一切,“爱”与“痛苦”都是人的宿命。

一、在第一段中以“船夫”引出自己,以“收获”喻“痛苦”,回避了直抒胸臆,营造一种凝重深渊的抒情氛围。

艺术特色

二、 诗人运用了不同的句式,有疑问,有排比,有感叹,使诗行本身就像大河的波浪一样,一波又一波推进,展开一个丰富的情感空间。

三、全诗采用独白的方式,以“我”的口吻展开,而且诗人的独白不是一种情感的直接宣泄,而是借助咏叹和自我追问,展开一个复杂的情感空间。

哦,狂暴的西风,秋之生命的呼吸!

(二)西风颂

雪莱画像

作者简介

雪莱(1792—1822),英国诗人,浪漫主义诗歌的代表人物,他的《西风颂》、《云》、《致云雀》等抒情诗歌,以及诗剧《被解放的普罗米修斯》,都成为世界文学史上的艺术珍品。

《西风颂》是雪莱诗中最有名的一首,尤其是结尾“冬天来了,春天还会远吗?” ( 有的译为“要是冬天已经来了,西风啊,春日怎能遥远?”更是广为传颂。

全诗共分五节,每节是一首十四行诗,可独立成篇,又连贯有序,形成一个整体。

整体感知

第一节:写狂暴的西风扫落叶、播种子。

第二节:写西风驱散乱云,放释雷电。

第三节:写西风唤醒海洋,也让海底的植物战栗不安。

第四节:诗人希望和西风一样不受羁绊,迅猛,傲视一切。

第五节:诗人对西风的嘱咐。

一、找出第一节中的用到的色彩词,体味有什么作用?

答:写秋天时,“黄的,黑的,灰的,红的像患肺痨”;写春天时,“将色和香充满了山峰和平原” ,运用色彩对比的手法,体现西风既是旧社会的破坏者,又创造了新的世界。

作品讲解

二、找出第二节的比喻句,分析其作用。

答:被风吹散的流云,被比喻成大地上的枯叶;将飘落在空中的云气,比喻成“狂女的飘扬的头发”。这样的比喻表现了诗人想象的奇特、瑰丽,增强了表现力。

三、这首诗表达了什么样的思想内容?

答:一种说法认为诗人借对西风的描绘揭示了季节轮换之中一种不可抗拒的大自然力量,一种自然中蕴涵的破坏与创造的激情。一种说法认为诗人表达了对摧枯拉朽之革命力量的赞颂。

这首诗是在佛罗伦萨附近阿诺河畔的一片树林里构思的,雪莱自己曾解释了它的缘起:“那一天,孕育着一场暴风雨的暖和而又令人振奋的大风集合着常常倾泻下滂沱秋雨的云霭。不出所料,雨从日落下起,狂风暴雨里夹杂着冰雹,并且伴有阿尔比斯山南地区所特有的气势宏伟的电闪雷鸣。”

资料链接

1815年,英国在滑铁卢击败拿破仑、缔结和约以后,经济恐慌立即席卷全国。许多工厂倒闭,工人失业,市场萧条,物价昂贵。英国政府一方面用通货膨胀的自杀政策维持惨剧,一方面血腥镇压示威运动的工人、农民。诗人雪莱自己的生活和权益也受到统治阶级的干涉和剥夺。因此诗人借西风怒吼!

一、诗人使用大量新奇的比喻和鲜明的意象表现西风摧枯拉朽的力量,以及天空、大地、海洋之间自然的奇观。

艺术特色

二、诗人多用感叹句和重叠的句式,特别在前三节都以“哦,你听”来结尾,使五个诗节,虽可独立成篇,但相互连缀,一气呵成。

当你老了,头发白了。

(三)当你老了

叶芝

威廉·巴特勒·叶芝(1865—1939),爱尔兰诗人,爱尔兰文艺复兴运动的领袖之一,后期象征主义在英国的代表,1924年获诺贝尔文学奖。

作者简介

叶芝是一个多产的作家,早期作品包括诗集《诗集》、《神秘的玫瑰》和《苇间风》;中期创作包括作品集《七片树林》、《责任》和《绿盔 》;晚年主要有《驶向拜占庭》、《威廉·巴特勒·叶芝的自传》。

《当你老了》是一首动人的爱情诗,写给诗人毕生追求的一位女性。主要特点是:年轻的诗人设想的是垂暮之年的情形,岁月的流逝,反衬出情感的恒久、执着。

整体感知

当你老了

只有一个人/爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹。

第一节:描摹恋人晚年的生活场景,在回忆中唤起爱的记忆。

第二节:诗人表白自己的心声,申明爱的不是“你”的外表和青春,而是’你”高贵的灵魂。

第三节:回到原来的场景,在“意象化”的呈现中,表达一种爱的超越。

一、“当你老了”这种抒情方式有什么特别之处?

答:时间推后几十年,设想自己的恋人衰老时的场景,这种方式使爱的表达更为含蓄、持久,似乎已超越了时间。

作品讲解

二、说一说诗歌中有哪些意象,各有什么功能?

答:“炉火”即代表了晚年生活的场景,为诗歌带来朦胧、恍惚的氛围,又象征了诗人的激情仍未熄灭,像炉火一样在心中燃烧。

最后“爱”的形象在山峦和群星之间被具体化了,好像一个人藏身在自然地背后,爱的无限与爱的无奈,传达得栩栩如生。

三、《故乡》和《当你老了》都表达了“爱的痛苦”,两者在抒情方式上有什么不同?

答:《故乡》:采用独白,以“我”为中心。《当你老了》:采用“对话”,朝向想象中的“你”。

资料链接

毛德·冈——一位才华出众的演员,一直投身于爱尔兰的民族自治运动,并成为领袖人之一。诗人第一次见到这位传奇女性,就被她深深吸引,堕入了情网,但遭到拒绝。这段痛苦的恋情几乎萦绕了诗人的一生。

《当你老了》这首诗是叶芝为他终生倾慕的女子毛德·冈而作的,历来传为名篇。

叶芝对于毛德·冈爱情无望的痛苦和不幸,促使叶芝写下很多针对于毛德·冈的诗歌来,在数十年的时光里,从各种各样的角度,毛德·冈不断激发叶芝的创作灵感;有时是激情的爱恋,有时是绝望的怨恨,更多的时候是爱和恨之间复杂的张力。《当你老了》表达了叶芝对心爱人儿无尽的思念与深情的暇想……

一、本诗打破时间的限制,直接将叙述时间放在未来,表达了情感的绵延与恒久。

艺术特色

二、独特的意象化事物,在表现浓烈情感的同时,更营造了一种朦胧,纯美的氛围。

自主阅读

雾气洋溢、果实圆熟的秋天。

(一)秋颂

济慈肖像

作者简介

约翰·济慈(1795—1821),英国19世纪杰出的浪漫主义诗人,与拜伦、雪莱齐名,代表作有《希腊古翁颂》《夜莺颂》《秋颂》等。

整体感知

硕果累累的秋天

一、“秋”与太阳合谋,催动果实成熟,设计了种种收获的景象。

二、捕捉“秋”在田野、打麦场、田垄、溪水等场景里的身影。

三、昆虫歌唱、鸟儿呢喃、羊群咩叫,各种秋天的声音,共同组成了美妙的乐章。

一、客观化抒情方法

这首诗不同于一般的抒情诗歌,不是采用独白或咏叹的方式,而是将明朗、喜悦的情感,寄托在对外部世界具体的描摹当中,是一种客观化抒情方法。

艺术特色

二、拟人手法的运用

诗人用了一个特殊的技巧,将“秋天”拟人化,用第二人称“你”直接勾勒秋天的景象,读来亲切感人。

三、诗人细腻的描绘着秋天乡野的各种景象,充分调动了视觉、触觉、嗅觉等各种感觉,使读者享受感官的盛宴。

听呐,那银铃似的回音:“不是死,是爱!”

(二)不是死,是爱

勃朗宁夫人

作者简介

伊丽莎白·巴雷特·勃朗宁(1806—1861),英国女诗人,早年因跌伤而致终身残疾。她与诗人罗伯特·勃朗宁的恋情是文学史上的佳话,夫妇二人真挚的情感凝结成诗人的代表作《葡萄牙十四行诗》。

不是死,是爱!

整体感知

一、写希腊人对时间的美好的咏叹。

二、反照自己,病魔缠身,死神威胁。

三、陡然转换语调,以对“爱”的肯定代替了对“死”的恐惧。

一、独特的抒情方式

采用十四行诗的抒情方式,不是简单地抒发一种感情,而是展开一段丰富曲折的情感过程,在有限的篇幅里起承转合,表达复杂的感情。

艺术特色

二、意向的对照运用

两个相反意象的对照运用,使“爱”的力量更加突出。“神秘的黑影”为诗歌染上一层不详、可怕的氛围,但“银铃似的回答”,又驱散了这种氛围,使诗意豁然明朗。

她发出了哀伤的吠声。

(三)狗之歌

叶赛宁 像

作者简介

谢尔盖·亚历山德罗维奇·叶赛宁(1895—1925),俄罗斯诗人,他的诗歌优美抒情,散发着田园和泥土的气息。

叶塞宁的主要作品有《莫斯科酒馆之音 》、组诗《波斯抒情》、长诗《安娜·斯涅金娜》、诗集《苏维埃俄罗斯》、长诗《忧郁的人》等。

可爱的狗狗

整体感知

一、早上,母狗生下了一窝狗崽。

二、晚上狗崽被主人溺死。

三、失去孩子的母狗无言的悲伤。

一、这是一首通过“叙事”来完成“抒情”的作品。它叙事了一个完整的故事,诗人没有介入故事之中,保持了一种情感的克制,但读者处处能感受到一种悲悯之情。

艺术特色

二、故意省略了故事的部分情节,却重墨描摹母狗的情态,像描写一个人一样,从心理层面展现它的深情和悲痛。

三、“融成水滴的雪花”、“涟漪泛起的水面”、“茅屋上空的弯月”等精妙的意象,传神地刻画出了母狗的爱子之情,失子之痛。

“思考与探究”参考答案

一、

答:《故乡》与《不是死,是爱》,都是独白型的诗歌,但都不是简单地情感宣泄,而是起承转合,一波三折,多层次地表现了“我”丰富的内心世界。

第一节,从归乡人的“痛苦”写起,设定了一种凝重、痛楚的基调;

第二节,诗人追问故乡能否医治自己的伤痛,使得痛苦的情绪更为强烈、急切;

第三、四节,故乡的医治作用不断闪现,激烈情绪缓和,压抑变得开阔、明朗;

但在第五节,对故乡的热咏又被质疑取代,发生了逆流与回旋。

最后一节,追问生命的意义,语调又变得高昂,情感的整体境界也获得了提升。

《故乡》

在一开始,诗人回想希腊人对时间的咏叹,语调相对平静舒缓。

接着,诗人联想到自己的不幸,情绪陡然变得痛苦,直至死亡的黑影掠过,痛苦接近饱和。

但最后却化解于“银铃似的回音”中,“爱”战胜了“死”,在情感的高处戛然而止。

《不是死,是爱》

答:“翻滚的落叶”、“沉睡的种子”,表达在萧杀、衰败的秋景中还暗藏着来年的生机。

“流云”、 “雷雨” ,表现大自然的万钧之力。

“苏醒的地中海”、“惊吓了的海底植物”,更突出了大自然的力量。

《西风颂》

二、

累累硕果传达出收获的喜悦;

不同的生活场景表达对秋天的喜爱;

各种各样的秋天里的音乐,更增添了秋的魅力。

《秋颂》

同是景物描写,《西风颂》中景物描写上天入地,场景转换幅度极大,充满强劲的动感,配合于西风的狂暴。

相比之下,《秋颂》中的景物描写则十分细腻,如一笔一笔勾画出的工笔画,声情并茂,寄托对自然和生活的热爱,传达出富足、愉悦的感情。

三、

答:“你”本是指诗人心中的恋人,诗人设想几十年后,当恋人头发花白,读到这首诗并回忆起往事。但阅读此诗时,作为局外人的读者会有某种主观的投射,想象自己衰老时,也会回首往事百感交集。此时,“你”又可泛指此诗的读者。

同课章节目录