2020年中考语文复习:第一部分 古诗文阅读 十一、《马说》(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020年中考语文复习:第一部分 古诗文阅读 十一、《马说》(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 56.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-02-01 12:30:55 | ||

图片预览

文档简介

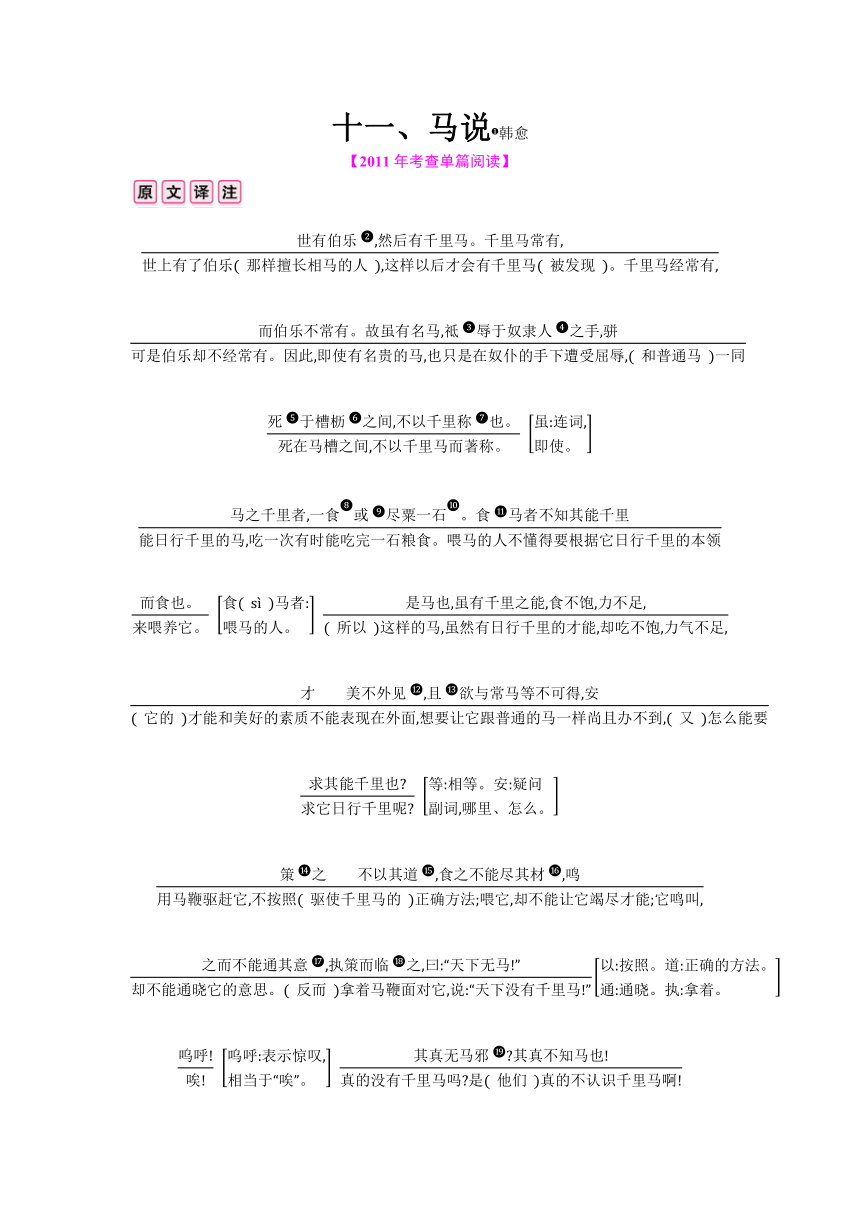

十一、马说?韩愈

【2011年考查单篇阅读】

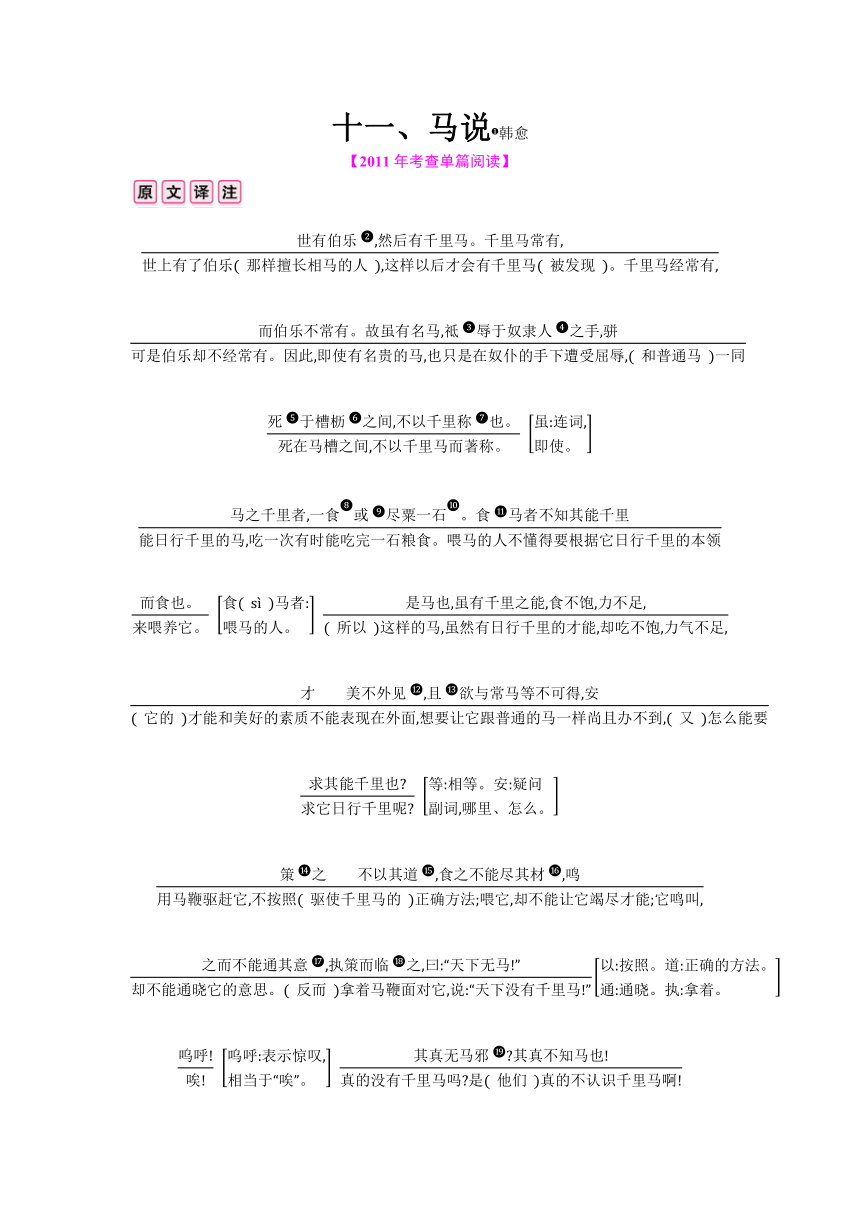

赏析评点

第1段:说明伯乐对千里马命运的决定性作用,慨叹伯乐不常有的悲哀,揭示未逢伯乐的千里马的不幸遭遇。

“辱”“死”揭示千里马的不幸遭遇,表达作者无限的悲痛之情。

第2段:揭示千里马被埋没的原因,写出“食马者”的愚妄无知,表达对千里马被埋没的强烈愤慨之情。

连续四个“不”字,写出了千里马的屈辱、痛苦。层层蓄势,以反诘作结,语气强烈。

第3段:总结全文,着力写“食马者”的愚妄。

通过对“食马者”动作、神态、语言的描写,刻画出其浅薄愚妄的形象,极尽讽刺与批判。

结句点明中心,讽刺了昏庸无能、不能选贤任能却抱怨世无人才的统治者。

?选自《韩昌黎文集校注》卷一。这是作者《杂说》四篇中的第四篇。题目是后人加的。韩愈( 768—824 ),字退之,河阳( 今河南孟州 )人,自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”。唐代文学家、思想家、教育家。

?〔伯乐〕本名孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马。

?〔祗( zhǐ )〕同“衹( 只 )”,只、仅。

?〔奴隶人〕奴仆。

?〔骈( pián )死〕( 和普通马 )一同死。骈,本义为两马并驾,引申为并列。

?〔槽枥( lì )〕马槽。

?〔不以千里称〕不以千里马而著称,指人们并不知道。

?〔一食〕吃一次。

?〔或〕有时。

〔石〕容量单位,十斗为一石。

〔食( sì )〕同“饲”,喂。下文“而食”“食之”中的“食”读音和意思与此相同。

〔外见( xiàn )〕表现在外面。见,同“现”。

〔且〕犹,尚且。

〔策之〕用马鞭赶它。策,马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶。

〔不以其道〕指不按照( 驱使千里马的 )正确方法。

〔食之不能尽其材〕喂它,却不能让它竭尽才能。材,才能、才干。

〔鸣之而不能通其意〕它鸣叫,却不能通晓它的意思。

〔临〕面对。

〔其真无马邪〕真的没有千里马吗?其,表示加强诘问语气。

一、内容主旨

《马说》一文借有关伯乐和千里马的传说,将愚妄无知的统治者比作“食马者”,将人才比作“千里马”,深刻地阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者缺乏慧眼和摧残人才的现象进行了有力抨击。

二、结构图解

《马说》托物寓意

三、写作特色

1.托物寓意。通篇说马,而意在论人,文章用“千里马”比喻出类拔萃的人,“伯乐”比喻知贤识才的人。

2.全文围绕“不知马”这一中心逐层展开论述。首先,指出唯伯乐知马,而“伯乐不常有”,从而造成千里马之悲;接着,从千里马的角度,把千里马的才能得不到施展的原因归于“食马者”不知马;最后,总结全文中心,着力写“食马者”的愚妄,由此导出“其真不知马”这个结论,点明主旨。

【唐宋八大家】又称“唐宋古文八大家”,是唐代韩愈、柳宗元和宋代苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、“三苏”等四人是宋代古文运动的核心人物,王安石、曾巩是临川文学的代表人物。

复习计划

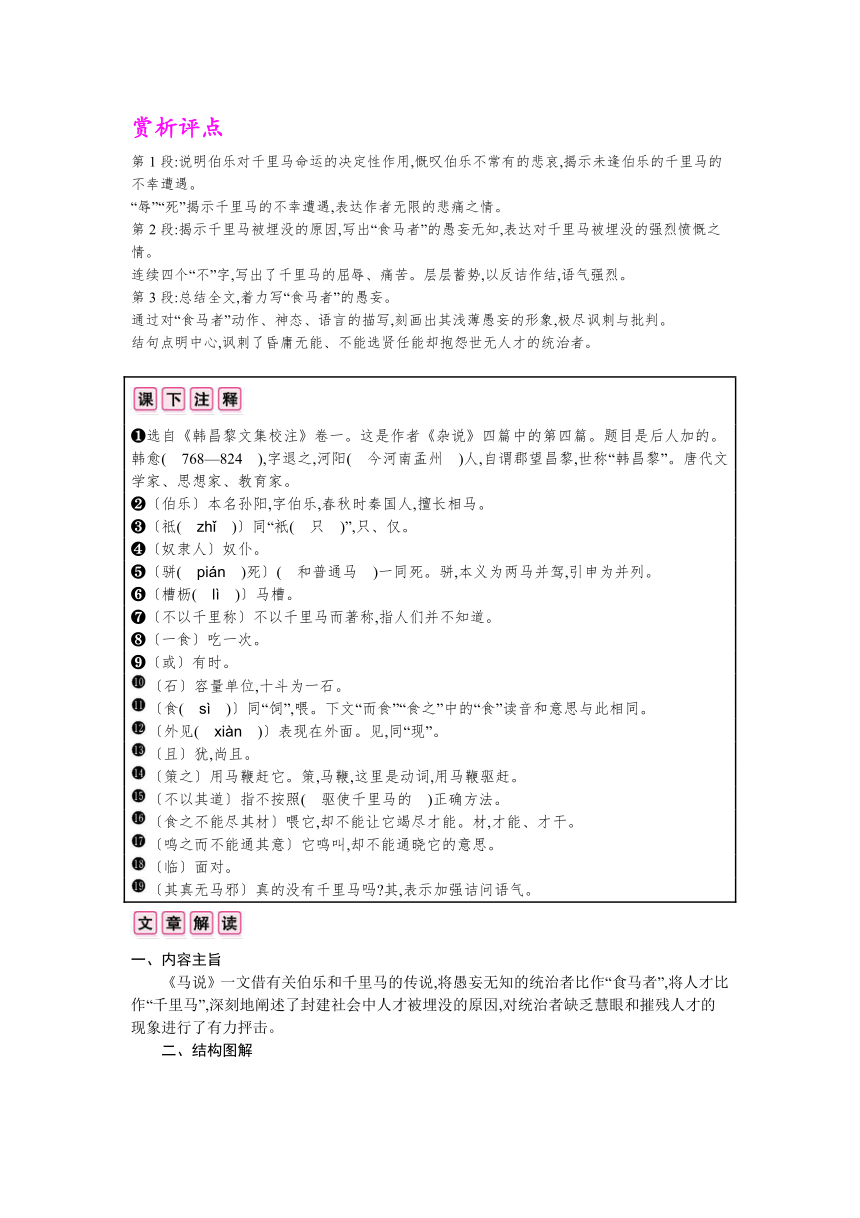

一、重点字词句梳理

1.重点词语解释

( 1 )骈死于槽枥之间 骈: 本义为两马并驾,引申为并列 ?

( 2 )不以千里称也 称: 著称 ?

( 3 )一食或尽粟一石 或: 有时 ?

( 4 )且欲与常马等不可得 且: 犹,尚且 ?

等: 一样,等同 [2011]?

( 5 )安求其能千里也 安: 哪里、怎么 [2011]?

( 6 )策之不以其道 道: 正确方法 ?

( 7 )鸣之而不能通其意 通: 通晓 ?

( 8 )执策而临之 执: 拿着 [2011]?

临: 面对 ?

2.通假字

( 1 )祗辱于奴隶人之手 祗: 同“衹( 只 )”,只、仅 ?

( 2 )食之不能尽其材 食: 同“饲”,喂 ?

( 3 )才美不外见 见: 同“现”,表现 [2011]?

3.一词多义

( 1 )策

( 2 )食

( 3 )能

( 4 )其

( 5 )之

4.词类活用

( 1 )形容词作动词

一食或尽粟一石 尽: 吃完 ?

( 2 )名词作动词

①策之不以其道 策: 用马鞭驱赶 ?

②安求其能千里也 千里: 日行千里 ?

( 3 )形容词的使动用法

食之不能尽其材 尽: 使……竭尽 ?

5.古今异义

( 1 )是马也

( 2 )且欲与常马等不可得

( 3 )安求其能千里也

6.用“/”划分下列句子的朗读节奏。

( 1 )骈死/于槽枥之间( 标1处 )

( 2 )食马者/不知其能千里/而食也( 标2处 )

( 3 )且/欲与常马等不可得( 标1处 )

7.请将下面的句子翻译成现代汉语。

( 1 )食马者不知其能千里而食也。[2011]

译文:喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

( 2 )安求其能千里也?

译文:( 又 )怎么能要求它日行千里呢?

( 3 )鸣之而不能通其意。[2011]

译文:它鸣叫,却不能通晓它的意思。

( 4 )其真无马邪?其真不知马也!

译文:真的没有千里马吗?是( 他们 )真的不认识千里马啊!

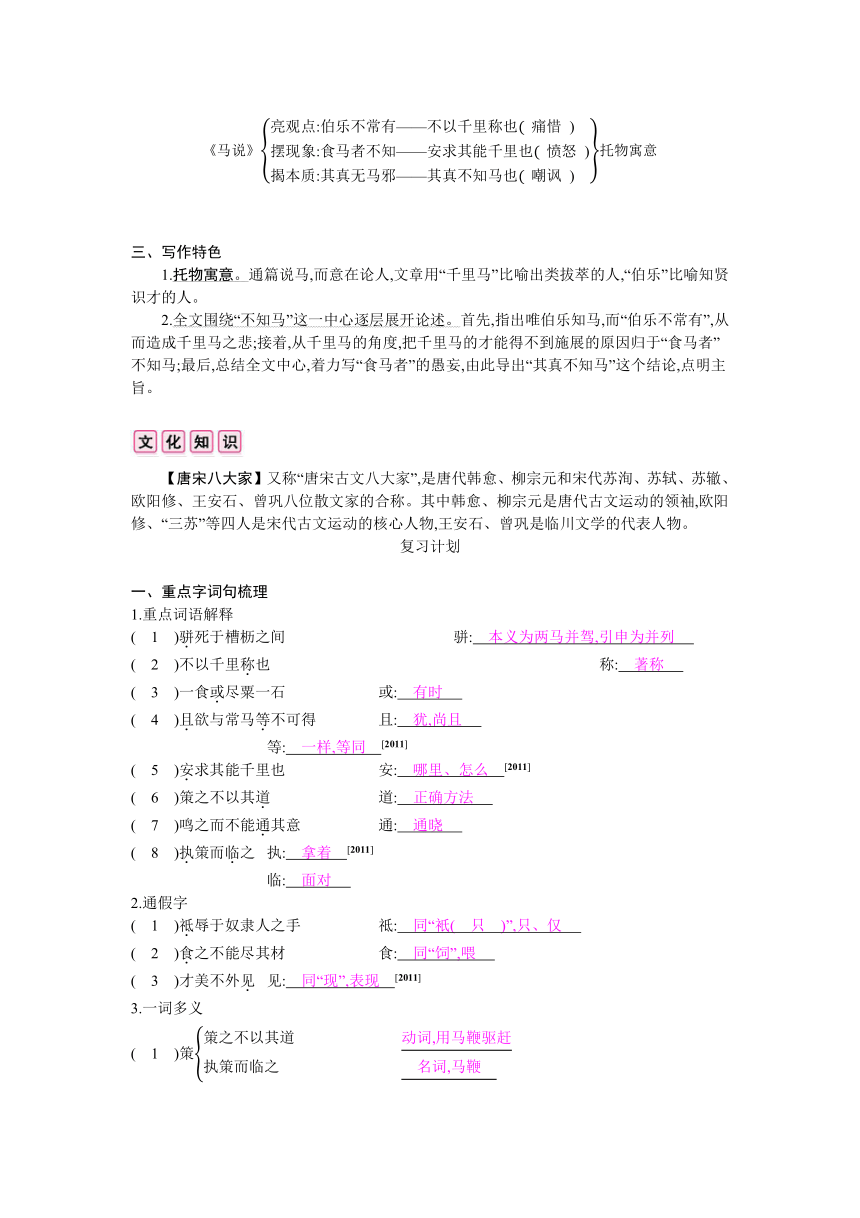

二、理解性默写

1.文章点明千里马与伯乐的关系的句子是“ 世有伯乐 , 然后有千里马 ”。?

2.文章第1段中的“ 祗辱于奴隶人之手 , 骈死于槽枥之间 ”两句描绘了千里马被埋没的遭遇;第2段中的“ 食马者不知其能千里而食也 ”指出了千里马被埋没的根本原因。?

3.文章第3段中的食马者“ 策之不以其道 ,食之不能尽其材, 鸣之而不能通其意 ”,并扬言“ 天下无马 ”,生动地揭露了统治者的愚妄无知。?

4.文中流露出作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑之情的句子是“ 千里马常有 , 而伯乐不常有 ”。?

5.文中点明全文主旨的句子是“ 其真不知马也 ”。?

三、课文内容探究

( 一 )理解文章内容

1.本文借千里马表达了什么观点?

表达了“有了伯乐,才能发现人才”( 或:“世有伯乐,然后有千里马” )的观点。

2.本文采用托物寓意的写法。文中的“千里马”“伯乐”“食马者”各指什么?

“千里马”指人才;“伯乐”指善于识别人才的统治者;“食马者”指愚妄无知、平庸浅薄的统治者。

3.千里马被埋没的直接原因是什么?根本原因是什么?( 用原文语句回答 )

直接原因:食不饱,力不足,才美不外见。根本原因:食马者不知其能千里而食也。

4.本文抒发了作者怎样的思想感情?表达了作者什么政治主张?

表达了作者对封建统治者埋没人才、摧残人才的强烈愤慨和抨击。希望统治者善于发现人才,重用人才,使他们充分发挥自己的才能和作用。

( 二 )分析写作手法

第3段中“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”这句话运用了什么修辞手法?有什么作用?

排比的修辞手法。刻画出食马者愚妄无知的形象,表达了作者对“食马者”辛辣的讽刺和无情的嘲弄,增强了语势。

( 三 )阅读启示探究

1.这篇文章有什么现实意义?

告诉人们要善于发现人才,要任人唯贤,不能压制、埋没人才;人才应善于抓住机遇,表现自己以获得重用。

2.作者认为“世有伯乐,然后有千里马”。你同意这个观点吗?请谈谈理由。

示例一:不同意。“千里马”自身素质更重要。“千里马”应具备自我推销的能力,主动寻找机会展示自己,不应一味等待“伯乐”的赏识。

示例二:同意。如果没有“伯乐”的赏识,“千里马”没有施展才华的机会,也会被埋没。

3.结合全文,说说你对成为“千里马”的看法。[2019·湖南娄底]

主观因素:自己要有真本领,并且要在关键的场合把自己的才华大胆展现出来。必要时要学会毛遂自荐。

客观因素:①要能遇上任人唯贤、任人唯才的好领导;②领导要有伯乐的眼光,能赏识人才,重用人才;③社会要营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的良好氛围,给千里马式的人才一个良好的成长环境。

【2011年考查单篇阅读】

赏析评点

第1段:说明伯乐对千里马命运的决定性作用,慨叹伯乐不常有的悲哀,揭示未逢伯乐的千里马的不幸遭遇。

“辱”“死”揭示千里马的不幸遭遇,表达作者无限的悲痛之情。

第2段:揭示千里马被埋没的原因,写出“食马者”的愚妄无知,表达对千里马被埋没的强烈愤慨之情。

连续四个“不”字,写出了千里马的屈辱、痛苦。层层蓄势,以反诘作结,语气强烈。

第3段:总结全文,着力写“食马者”的愚妄。

通过对“食马者”动作、神态、语言的描写,刻画出其浅薄愚妄的形象,极尽讽刺与批判。

结句点明中心,讽刺了昏庸无能、不能选贤任能却抱怨世无人才的统治者。

?选自《韩昌黎文集校注》卷一。这是作者《杂说》四篇中的第四篇。题目是后人加的。韩愈( 768—824 ),字退之,河阳( 今河南孟州 )人,自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”。唐代文学家、思想家、教育家。

?〔伯乐〕本名孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马。

?〔祗( zhǐ )〕同“衹( 只 )”,只、仅。

?〔奴隶人〕奴仆。

?〔骈( pián )死〕( 和普通马 )一同死。骈,本义为两马并驾,引申为并列。

?〔槽枥( lì )〕马槽。

?〔不以千里称〕不以千里马而著称,指人们并不知道。

?〔一食〕吃一次。

?〔或〕有时。

〔石〕容量单位,十斗为一石。

〔食( sì )〕同“饲”,喂。下文“而食”“食之”中的“食”读音和意思与此相同。

〔外见( xiàn )〕表现在外面。见,同“现”。

〔且〕犹,尚且。

〔策之〕用马鞭赶它。策,马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶。

〔不以其道〕指不按照( 驱使千里马的 )正确方法。

〔食之不能尽其材〕喂它,却不能让它竭尽才能。材,才能、才干。

〔鸣之而不能通其意〕它鸣叫,却不能通晓它的意思。

〔临〕面对。

〔其真无马邪〕真的没有千里马吗?其,表示加强诘问语气。

一、内容主旨

《马说》一文借有关伯乐和千里马的传说,将愚妄无知的统治者比作“食马者”,将人才比作“千里马”,深刻地阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者缺乏慧眼和摧残人才的现象进行了有力抨击。

二、结构图解

《马说》托物寓意

三、写作特色

1.托物寓意。通篇说马,而意在论人,文章用“千里马”比喻出类拔萃的人,“伯乐”比喻知贤识才的人。

2.全文围绕“不知马”这一中心逐层展开论述。首先,指出唯伯乐知马,而“伯乐不常有”,从而造成千里马之悲;接着,从千里马的角度,把千里马的才能得不到施展的原因归于“食马者”不知马;最后,总结全文中心,着力写“食马者”的愚妄,由此导出“其真不知马”这个结论,点明主旨。

【唐宋八大家】又称“唐宋古文八大家”,是唐代韩愈、柳宗元和宋代苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、“三苏”等四人是宋代古文运动的核心人物,王安石、曾巩是临川文学的代表人物。

复习计划

一、重点字词句梳理

1.重点词语解释

( 1 )骈死于槽枥之间 骈: 本义为两马并驾,引申为并列 ?

( 2 )不以千里称也 称: 著称 ?

( 3 )一食或尽粟一石 或: 有时 ?

( 4 )且欲与常马等不可得 且: 犹,尚且 ?

等: 一样,等同 [2011]?

( 5 )安求其能千里也 安: 哪里、怎么 [2011]?

( 6 )策之不以其道 道: 正确方法 ?

( 7 )鸣之而不能通其意 通: 通晓 ?

( 8 )执策而临之 执: 拿着 [2011]?

临: 面对 ?

2.通假字

( 1 )祗辱于奴隶人之手 祗: 同“衹( 只 )”,只、仅 ?

( 2 )食之不能尽其材 食: 同“饲”,喂 ?

( 3 )才美不外见 见: 同“现”,表现 [2011]?

3.一词多义

( 1 )策

( 2 )食

( 3 )能

( 4 )其

( 5 )之

4.词类活用

( 1 )形容词作动词

一食或尽粟一石 尽: 吃完 ?

( 2 )名词作动词

①策之不以其道 策: 用马鞭驱赶 ?

②安求其能千里也 千里: 日行千里 ?

( 3 )形容词的使动用法

食之不能尽其材 尽: 使……竭尽 ?

5.古今异义

( 1 )是马也

( 2 )且欲与常马等不可得

( 3 )安求其能千里也

6.用“/”划分下列句子的朗读节奏。

( 1 )骈死/于槽枥之间( 标1处 )

( 2 )食马者/不知其能千里/而食也( 标2处 )

( 3 )且/欲与常马等不可得( 标1处 )

7.请将下面的句子翻译成现代汉语。

( 1 )食马者不知其能千里而食也。[2011]

译文:喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

( 2 )安求其能千里也?

译文:( 又 )怎么能要求它日行千里呢?

( 3 )鸣之而不能通其意。[2011]

译文:它鸣叫,却不能通晓它的意思。

( 4 )其真无马邪?其真不知马也!

译文:真的没有千里马吗?是( 他们 )真的不认识千里马啊!

二、理解性默写

1.文章点明千里马与伯乐的关系的句子是“ 世有伯乐 , 然后有千里马 ”。?

2.文章第1段中的“ 祗辱于奴隶人之手 , 骈死于槽枥之间 ”两句描绘了千里马被埋没的遭遇;第2段中的“ 食马者不知其能千里而食也 ”指出了千里马被埋没的根本原因。?

3.文章第3段中的食马者“ 策之不以其道 ,食之不能尽其材, 鸣之而不能通其意 ”,并扬言“ 天下无马 ”,生动地揭露了统治者的愚妄无知。?

4.文中流露出作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑之情的句子是“ 千里马常有 , 而伯乐不常有 ”。?

5.文中点明全文主旨的句子是“ 其真不知马也 ”。?

三、课文内容探究

( 一 )理解文章内容

1.本文借千里马表达了什么观点?

表达了“有了伯乐,才能发现人才”( 或:“世有伯乐,然后有千里马” )的观点。

2.本文采用托物寓意的写法。文中的“千里马”“伯乐”“食马者”各指什么?

“千里马”指人才;“伯乐”指善于识别人才的统治者;“食马者”指愚妄无知、平庸浅薄的统治者。

3.千里马被埋没的直接原因是什么?根本原因是什么?( 用原文语句回答 )

直接原因:食不饱,力不足,才美不外见。根本原因:食马者不知其能千里而食也。

4.本文抒发了作者怎样的思想感情?表达了作者什么政治主张?

表达了作者对封建统治者埋没人才、摧残人才的强烈愤慨和抨击。希望统治者善于发现人才,重用人才,使他们充分发挥自己的才能和作用。

( 二 )分析写作手法

第3段中“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”这句话运用了什么修辞手法?有什么作用?

排比的修辞手法。刻画出食马者愚妄无知的形象,表达了作者对“食马者”辛辣的讽刺和无情的嘲弄,增强了语势。

( 三 )阅读启示探究

1.这篇文章有什么现实意义?

告诉人们要善于发现人才,要任人唯贤,不能压制、埋没人才;人才应善于抓住机遇,表现自己以获得重用。

2.作者认为“世有伯乐,然后有千里马”。你同意这个观点吗?请谈谈理由。

示例一:不同意。“千里马”自身素质更重要。“千里马”应具备自我推销的能力,主动寻找机会展示自己,不应一味等待“伯乐”的赏识。

示例二:同意。如果没有“伯乐”的赏识,“千里马”没有施展才华的机会,也会被埋没。

3.结合全文,说说你对成为“千里马”的看法。[2019·湖南娄底]

主观因素:自己要有真本领,并且要在关键的场合把自己的才华大胆展现出来。必要时要学会毛遂自荐。

客观因素:①要能遇上任人唯贤、任人唯才的好领导;②领导要有伯乐的眼光,能赏识人才,重用人才;③社会要营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的良好氛围,给千里马式的人才一个良好的成长环境。