人教版历史高二上学期必修三第3课 宋明理学 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版历史高二上学期必修三第3课 宋明理学 课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 790.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-02 15:46:16 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

课前提问:

结合先秦儒学和汉代儒学,谈谈董仲舒对儒学的继承和发展?

如何才能使一种思想成为正统思想?

思想成为正统的原因:

符合统治者需求;

符合时代潮流;

与时俱进,不断革新

统治者大力倡导

第3课

宋 明 理 学

【课标要求】

了解宋明理学的代表人物及其主要思想

说明宋明时期儒学的发展

儒学的困境与复兴

1、魏晋南北朝:有所发展,面临挑战

①佛教盛行;(西汉末年传入)

②道教在民间的传播;(东汉末年兴起)

③儒学本身的问题和缺陷。(天命论)

2、隋唐:三教合一,儒学辉煌

①尊道、礼佛、崇儒;

②韩愈率先提出复兴儒学。

1)魏晋南北朝时期面临的挑战和新发展

①通过魏晋南北朝和唐末的战乱,佛道思想对儒学造成了极大的冲击;

②唐末权臣跋扈、藩镇割据,造成纲纪紊乱,儒家的纲常伦理思想遭受极大挑战;

③韩愈率先提出复兴儒学;

2)统治者需要新思想来巩固统治(根本原因)

在消化、吸收、融合佛道两教思想的基础上,对佛道两教展开了一种积极回应和文化攻势,力求解决唐末五代以来中国社会极为严重的信仰危机和道德危机。

3)宋代重文轻武,激发士人更新儒学的热情。(不得滥杀士大夫及上书言事人)

一、宋明理学产生背景

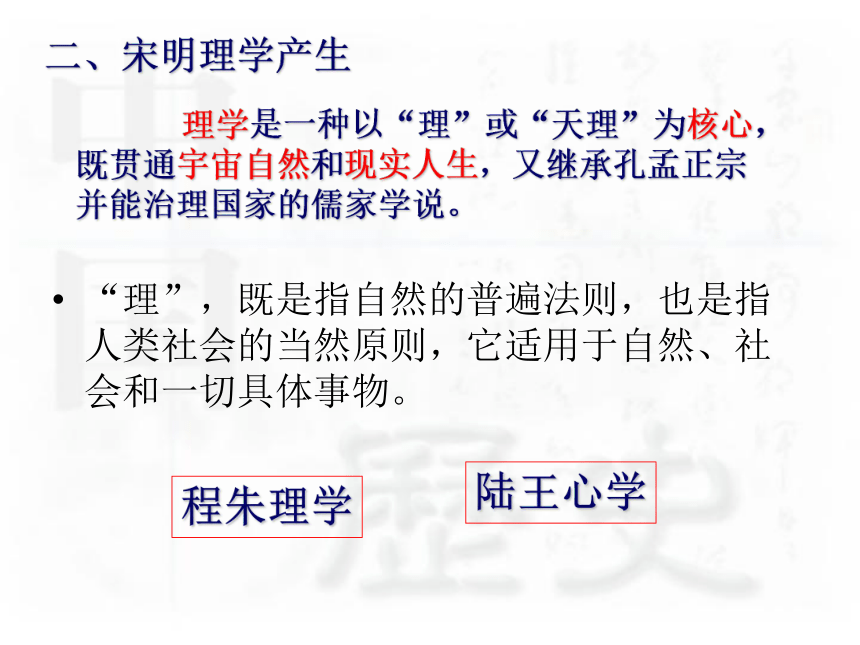

理学是一种以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和现实人生,又继承孔孟正宗并能治理国家的儒家学说。

程朱理学

陆王心学

“理”,既是指自然的普遍法则,也是指人类社会的当然原则,它适用于自然、社会和一切具体事物。

二、宋明理学产生

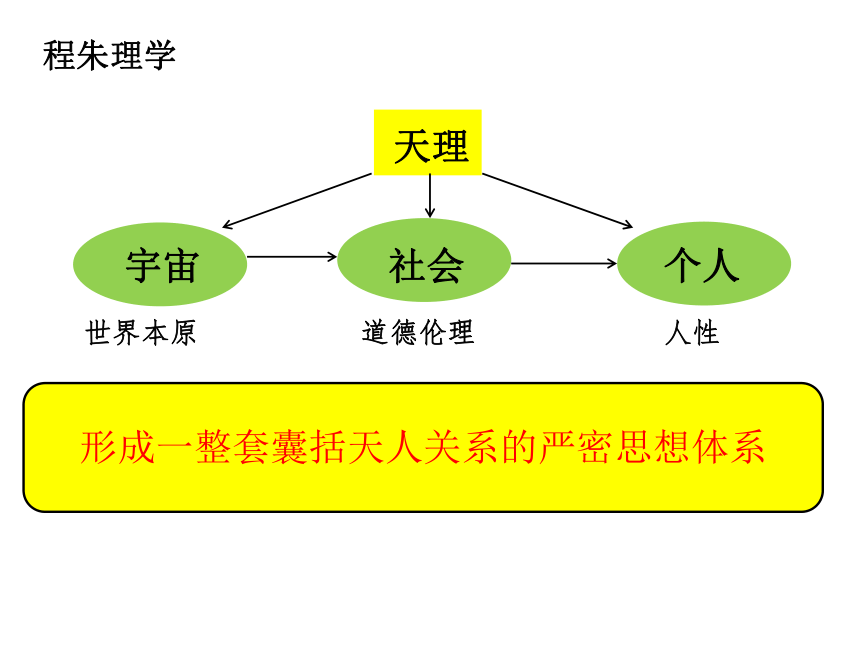

程朱理学

天理

世界本原

道德伦理

人性

形成一整套囊括天人关系的严密思想体系

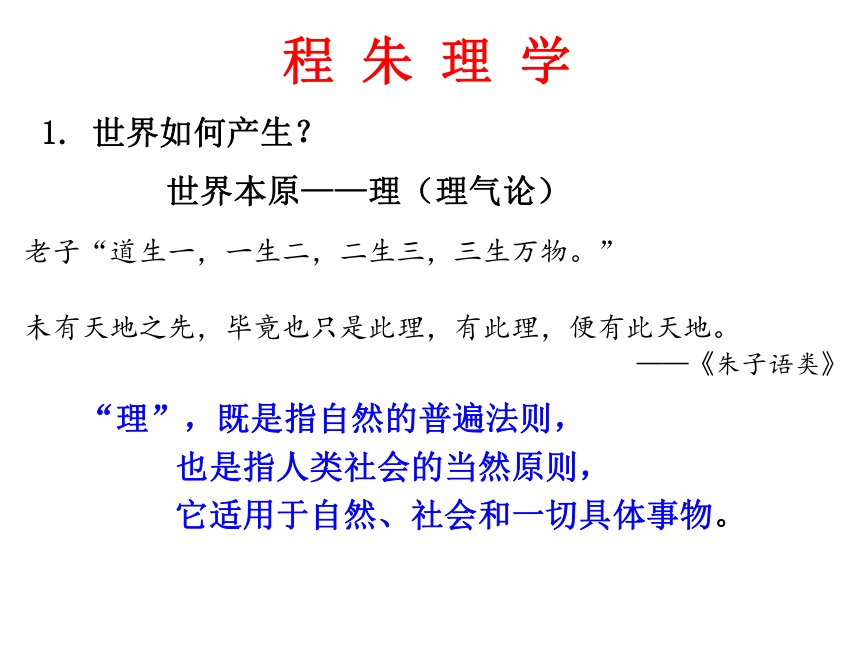

程 朱 理 学

老子“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

未有天地之先,毕竟也只是此理,有此理,便有此天地。

——《朱子语类》

1. 世界如何产生?

世界本原——理(理气论)

“理”,既是指自然的普遍法则,

也是指人类社会的当然原则,

它适用于自然、社会和一切具体事物。

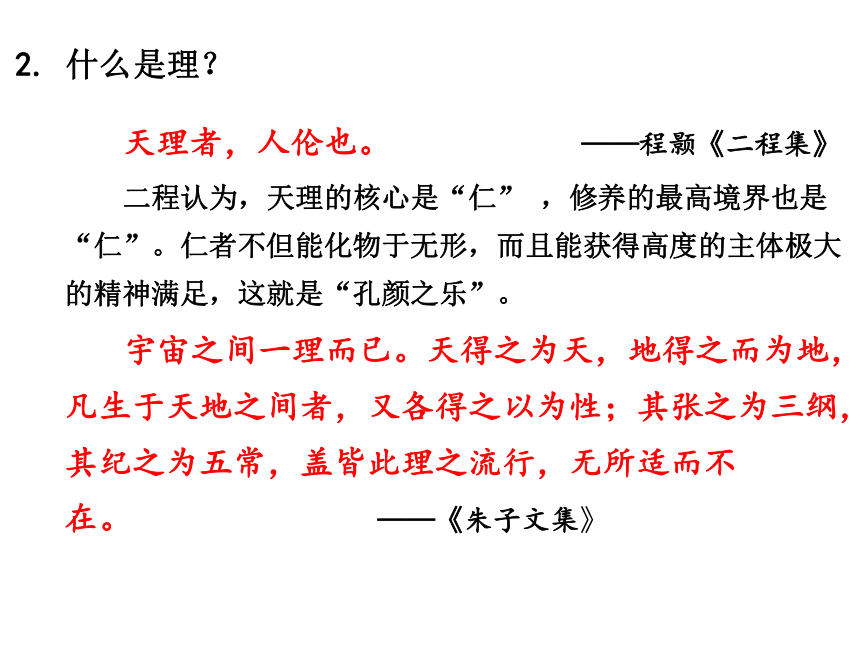

天理者,人伦也。 ——程颢《二程集》

二程认为,天理的核心是“仁” ,修养的最高境界也是“仁”。仁者不但能化物于无形,而且能获得高度的主体极大的精神满足,这就是“孔颜之乐”。

宇宙之间一理而已。天得之为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。 ——《朱子文集》

2. 什么是理?

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——《二程遗书》

3. 如何求理——格物致知(认识论) 知先行后(知行观)

“上而无极太极,下而至于一草、一木、一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一书道理;一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。须着逐一件与它理会过。”

——《朱子语类》

4. 为什么要明理

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——张载

朱熹强调,仁是人的爱心及一切道德终极源泉;仁者必然无私无畏,大智大勇,襟怀磊落,仁民爱物;仁者境界与佛老境界的最大不同在于强调获得精神的自足和自由的同时,还应有强烈的社会责任感。

儒生干预政治的关键,就是要设法“正君心”。只有君心得正,才能正纲常、正百官,而后国治、天下平。

——《必修三》人民版教材

——明道德之善,成圣

人生的价值是什么?

目标:成圣

圣人的境界(最高境界)

通过修身、齐家、治国、平天下,创造永世的太平

认识自身之理(至善之性)是符合天理的,

并且自觉去践行(低级境界)

成为官方哲学,成为宋明时期的儒学主流

三、宋明理学的代表人物和思想

1、程朱理学

影 响

传播海外

元将《四书章句集注》 作为科举考试内容

明朝确立了程朱理学在思想界的统治地位

三、宋明理学的代表人物和思想

2、陆王心学

陆九渊(南宋)

王守仁(明朝)

代表人物

儒家信仰重建的理论任务完成

王守仁(1472年-1528年)

字伯安,号阳明,浙江余姚人。

明代最著名的思想家、哲学家、书法家和军事家。陆王心学之集大成者,非但精通儒家、佛家、道家,而且能够统军征战,是中国历史上罕见的全能大儒。

因他曾在余姚阳明洞天结庐,自号阳明子,故被学者称为阳明先生,其学说世称“阳明学”。他的一生是“破山中贼”和“破心中贼”的过程,前者是官僚的职责,后者是作为一个学者的职责。在中国、日本、朝鲜半岛以及东南亚国家都有重要而深远的影响。

代表人物

三、宋明理学的代表人物和思想

2、陆王心学

主要观点

“心”是世界的本原 “心即理也”

世界观:

王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。” “心外无理,心外无物,心外无事。”

三、宋明理学的代表人物和思想

2、陆王心学

主要观点

方法论:

“致良知” “知行合一” (王守仁)

“发明本心”(陆九渊)

有个王阳明的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”

———冯友兰《中国哲学简史》

程朱理学与陆王心学比较

同:程朱理学和陆王心学都承认“理”的存在,都是宋明理学的突出代表,两者的思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。

异:一是对世界的本原认识有差异,程朱理学认为世界万物的本原是外在先天存在的“理”,而陆王心学认为内在的本心就是“理”,心是天地万物的渊源; 二是认识“理”的方法不同,程朱理学认为把握“理”要通过“格物致知”的方法,而陆王心学提出“发明本心”以求理的方法。

程朱理学和陆王心学的比较

继承孔孟的“仁”“礼”的思想

都认为世界本原是“理”

以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治

对塑造中华民族道德性起积极作用,影响海内外

扼杀人们欲求,有助于专制统治,

理是外在的, 独立于人存在的

理是内在的“心”

格物致知

内心反省

客观唯心主义

主观唯心主义

儒学的表现形式(理学)

程朱理学 陆王心学

同 学派

内容

实质

影响

异 认识“理”

实现“理”

哲学范畴

理学的发展

创立:北宋二程等人

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学

客观唯心主义

主观唯心主义

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

苟利国家生死以

岂因祸福避趋之。

四、宋明理学的影响

人生自古谁无死

留取丹心照汗青。

蒙古兵攻陷潭州(今长沙)时,湖南安抚使李芾及部属沈忠、杨震等在城中弹尽粮绝情况下战斗到最后,为国殉葬。岳麓书院几百个儒生子弟理学门生也全部战死殉国。不少长沙百姓在城破后也自杀殉国。宋坚持抗争一直到最后。厓山(广东江门市)海战悲壮的亡国,丞相陆秀夫背负九岁的幼帝投海。

“后宫诸臣,从死者众”“尸浮海上者十万余人”。

四、宋明理学的影响

四、宋明理学的影响

理学家们重建儒家信仰,有利于巩固加强专制主义政治制度;

重视气节,强调社会责任和历史使命,有利于中华民族的精神塑造。

四、宋明理学的影响

消极:宋明理学用三纲五常维系专制统治,压抑、扼杀人

的自然欲求,禁锢了人们思想。

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——戴震 (清)

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

──鲁迅

宋明理学的历史价值:

可取之处:

①和谐意识(人与自然、与家庭、与国家的和谐)

②忧患意识(胸怀天下,奋发进取)

③崇尚道德(重义轻利,自我约束)

④自主自强,身体力行。

不可取之处:

①尊卑等级观念; ②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。

态度:批判、继承、改造;

去粗存精,去伪存真。

“宋明学者都致力于儒学经典的重新诠释,他们在排拒佛、道的同时,融合佛、道思想,将儒家的伦理、政治学说提升到哲学思辨的高度:就宇宙本原问题展开广泛而深入的探讨,创成一个以‘理’为核心的更加精致完备的新儒学体系——理学”。

——《中国哲学》

理学家们通过扬长——继承和弘扬 儒 家 传 统 道 德 与 精 神 并 将 其 精 致 化 ;补短———建立对世界本原研究的理论体系,改变孔子“敬鬼神而远之”的态度,弥补其本体论研究的不足并将其哲理化、思辨化;吸纳——吸纳佛道的自身修养方法,并将其世俗化,使改造后的新儒学更加符合时代的需求、百姓的需要

。

知识扩展:气学

代表人物:北宋的张载 明末清初的王夫之等

哲学思想:以“气”为核心概念的唯物主义哲学

核心理论:“气”是宇宙万物之本,“理”是“气”运动变化的条理秩序。

中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知

B.发明本心

C.知行合一

D.万物皆只是一个天理

道统:是儒家传道系统的一种说法。

道统之说最早起源于孟子,其言曰︰"由尧舜至于汤,由汤至于文王,由文王至于孔子,各五百有余岁,由孔子而来至于今,百有余岁,去圣人之世,若此其未远也,近圣人之居,若此其甚也。"隐然以继承孔子自任。

朱熹则认为,儒家的道统是以周敦颐、二程(颢、颐)上承孟子的,而自己又继周、程为儒家正统。

儒家的道统归结为三个方面:认同意识、正统意识、弘道意识。

是古非今:崇尚古代的,贬低现代的。指保守复古。《汉书·元帝纪》:“俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩於名实。不知所守,何足委任!”

课前提问:

结合先秦儒学和汉代儒学,谈谈董仲舒对儒学的继承和发展?

如何才能使一种思想成为正统思想?

思想成为正统的原因:

符合统治者需求;

符合时代潮流;

与时俱进,不断革新

统治者大力倡导

第3课

宋 明 理 学

【课标要求】

了解宋明理学的代表人物及其主要思想

说明宋明时期儒学的发展

儒学的困境与复兴

1、魏晋南北朝:有所发展,面临挑战

①佛教盛行;(西汉末年传入)

②道教在民间的传播;(东汉末年兴起)

③儒学本身的问题和缺陷。(天命论)

2、隋唐:三教合一,儒学辉煌

①尊道、礼佛、崇儒;

②韩愈率先提出复兴儒学。

1)魏晋南北朝时期面临的挑战和新发展

①通过魏晋南北朝和唐末的战乱,佛道思想对儒学造成了极大的冲击;

②唐末权臣跋扈、藩镇割据,造成纲纪紊乱,儒家的纲常伦理思想遭受极大挑战;

③韩愈率先提出复兴儒学;

2)统治者需要新思想来巩固统治(根本原因)

在消化、吸收、融合佛道两教思想的基础上,对佛道两教展开了一种积极回应和文化攻势,力求解决唐末五代以来中国社会极为严重的信仰危机和道德危机。

3)宋代重文轻武,激发士人更新儒学的热情。(不得滥杀士大夫及上书言事人)

一、宋明理学产生背景

理学是一种以“理”或“天理”为核心,既贯通宇宙自然和现实人生,又继承孔孟正宗并能治理国家的儒家学说。

程朱理学

陆王心学

“理”,既是指自然的普遍法则,也是指人类社会的当然原则,它适用于自然、社会和一切具体事物。

二、宋明理学产生

程朱理学

天理

世界本原

道德伦理

人性

形成一整套囊括天人关系的严密思想体系

程 朱 理 学

老子“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

未有天地之先,毕竟也只是此理,有此理,便有此天地。

——《朱子语类》

1. 世界如何产生?

世界本原——理(理气论)

“理”,既是指自然的普遍法则,

也是指人类社会的当然原则,

它适用于自然、社会和一切具体事物。

天理者,人伦也。 ——程颢《二程集》

二程认为,天理的核心是“仁” ,修养的最高境界也是“仁”。仁者不但能化物于无形,而且能获得高度的主体极大的精神满足,这就是“孔颜之乐”。

宇宙之间一理而已。天得之为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。 ——《朱子文集》

2. 什么是理?

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——《二程遗书》

3. 如何求理——格物致知(认识论) 知先行后(知行观)

“上而无极太极,下而至于一草、一木、一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一书道理;一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。须着逐一件与它理会过。”

——《朱子语类》

4. 为什么要明理

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——张载

朱熹强调,仁是人的爱心及一切道德终极源泉;仁者必然无私无畏,大智大勇,襟怀磊落,仁民爱物;仁者境界与佛老境界的最大不同在于强调获得精神的自足和自由的同时,还应有强烈的社会责任感。

儒生干预政治的关键,就是要设法“正君心”。只有君心得正,才能正纲常、正百官,而后国治、天下平。

——《必修三》人民版教材

——明道德之善,成圣

人生的价值是什么?

目标:成圣

圣人的境界(最高境界)

通过修身、齐家、治国、平天下,创造永世的太平

认识自身之理(至善之性)是符合天理的,

并且自觉去践行(低级境界)

成为官方哲学,成为宋明时期的儒学主流

三、宋明理学的代表人物和思想

1、程朱理学

影 响

传播海外

元将《四书章句集注》 作为科举考试内容

明朝确立了程朱理学在思想界的统治地位

三、宋明理学的代表人物和思想

2、陆王心学

陆九渊(南宋)

王守仁(明朝)

代表人物

儒家信仰重建的理论任务完成

王守仁(1472年-1528年)

字伯安,号阳明,浙江余姚人。

明代最著名的思想家、哲学家、书法家和军事家。陆王心学之集大成者,非但精通儒家、佛家、道家,而且能够统军征战,是中国历史上罕见的全能大儒。

因他曾在余姚阳明洞天结庐,自号阳明子,故被学者称为阳明先生,其学说世称“阳明学”。他的一生是“破山中贼”和“破心中贼”的过程,前者是官僚的职责,后者是作为一个学者的职责。在中国、日本、朝鲜半岛以及东南亚国家都有重要而深远的影响。

代表人物

三、宋明理学的代表人物和思想

2、陆王心学

主要观点

“心”是世界的本原 “心即理也”

世界观:

王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。” “心外无理,心外无物,心外无事。”

三、宋明理学的代表人物和思想

2、陆王心学

主要观点

方法论:

“致良知” “知行合一” (王守仁)

“发明本心”(陆九渊)

有个王阳明的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”

———冯友兰《中国哲学简史》

程朱理学与陆王心学比较

同:程朱理学和陆王心学都承认“理”的存在,都是宋明理学的突出代表,两者的思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。

异:一是对世界的本原认识有差异,程朱理学认为世界万物的本原是外在先天存在的“理”,而陆王心学认为内在的本心就是“理”,心是天地万物的渊源; 二是认识“理”的方法不同,程朱理学认为把握“理”要通过“格物致知”的方法,而陆王心学提出“发明本心”以求理的方法。

程朱理学和陆王心学的比较

继承孔孟的“仁”“礼”的思想

都认为世界本原是“理”

以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治

对塑造中华民族道德性起积极作用,影响海内外

扼杀人们欲求,有助于专制统治,

理是外在的, 独立于人存在的

理是内在的“心”

格物致知

内心反省

客观唯心主义

主观唯心主义

儒学的表现形式(理学)

程朱理学 陆王心学

同 学派

内容

实质

影响

异 认识“理”

实现“理”

哲学范畴

理学的发展

创立:北宋二程等人

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学

客观唯心主义

主观唯心主义

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

苟利国家生死以

岂因祸福避趋之。

四、宋明理学的影响

人生自古谁无死

留取丹心照汗青。

蒙古兵攻陷潭州(今长沙)时,湖南安抚使李芾及部属沈忠、杨震等在城中弹尽粮绝情况下战斗到最后,为国殉葬。岳麓书院几百个儒生子弟理学门生也全部战死殉国。不少长沙百姓在城破后也自杀殉国。宋坚持抗争一直到最后。厓山(广东江门市)海战悲壮的亡国,丞相陆秀夫背负九岁的幼帝投海。

“后宫诸臣,从死者众”“尸浮海上者十万余人”。

四、宋明理学的影响

四、宋明理学的影响

理学家们重建儒家信仰,有利于巩固加强专制主义政治制度;

重视气节,强调社会责任和历史使命,有利于中华民族的精神塑造。

四、宋明理学的影响

消极:宋明理学用三纲五常维系专制统治,压抑、扼杀人

的自然欲求,禁锢了人们思想。

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——戴震 (清)

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

──鲁迅

宋明理学的历史价值:

可取之处:

①和谐意识(人与自然、与家庭、与国家的和谐)

②忧患意识(胸怀天下,奋发进取)

③崇尚道德(重义轻利,自我约束)

④自主自强,身体力行。

不可取之处:

①尊卑等级观念; ②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。

态度:批判、继承、改造;

去粗存精,去伪存真。

“宋明学者都致力于儒学经典的重新诠释,他们在排拒佛、道的同时,融合佛、道思想,将儒家的伦理、政治学说提升到哲学思辨的高度:就宇宙本原问题展开广泛而深入的探讨,创成一个以‘理’为核心的更加精致完备的新儒学体系——理学”。

——《中国哲学》

理学家们通过扬长——继承和弘扬 儒 家 传 统 道 德 与 精 神 并 将 其 精 致 化 ;补短———建立对世界本原研究的理论体系,改变孔子“敬鬼神而远之”的态度,弥补其本体论研究的不足并将其哲理化、思辨化;吸纳——吸纳佛道的自身修养方法,并将其世俗化,使改造后的新儒学更加符合时代的需求、百姓的需要

。

知识扩展:气学

代表人物:北宋的张载 明末清初的王夫之等

哲学思想:以“气”为核心概念的唯物主义哲学

核心理论:“气”是宇宙万物之本,“理”是“气”运动变化的条理秩序。

中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知

B.发明本心

C.知行合一

D.万物皆只是一个天理

道统:是儒家传道系统的一种说法。

道统之说最早起源于孟子,其言曰︰"由尧舜至于汤,由汤至于文王,由文王至于孔子,各五百有余岁,由孔子而来至于今,百有余岁,去圣人之世,若此其未远也,近圣人之居,若此其甚也。"隐然以继承孔子自任。

朱熹则认为,儒家的道统是以周敦颐、二程(颢、颐)上承孟子的,而自己又继周、程为儒家正统。

儒家的道统归结为三个方面:认同意识、正统意识、弘道意识。

是古非今:崇尚古代的,贬低现代的。指保守复古。《汉书·元帝纪》:“俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩於名实。不知所守,何足委任!”

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术