【解析版】2019-2020学年高一历史新人教版必修《中外历史纲要(上)》寒假复习练:第9课两宋的政治和军事

文档属性

| 名称 | 【解析版】2019-2020学年高一历史新人教版必修《中外历史纲要(上)》寒假复习练:第9课两宋的政治和军事 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 107.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-02-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第9课 两宋的政治和军事

1.王安石理财新法的主要作用包括( )

①抑制兼并 ②保障农业生产 ③增加政府收入 ④增加农民负担

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.①②③④

2.南宋抗金的性质是( )

A.反对外来侵略的正义战争

B.反对地方割据的斗争

C.统治者争权夺利的斗争

D.反对民族压迫的正义战争

3.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”该诗形象地反映了南宋时期( )

A.文学艺术的繁盛 B.商品经济的发达

C.对外交往的频繁 D.统治者苟且偷安

4.宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝( )

A.等级森严 B.商业繁荣

C.崇文抑武 D.重农抑商

5.学习历史需要归纳比较。在学习宋辽、宋夏之间“议和”后归纳总结其共同点,其中不能入选的是( )

A.结束了双方大规模的战争状态

B.宋朝都要缴纳岁币

C.导致南北对峙局面的形成

D.客观上有利于双方和平共处

6.苏辙《栾城集》中提到:“与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗”,这里的“蕃汉”是指( )

A.西夏、辽 B.吐蕃、唐

C.金、南宋 D.辽、北宋

7.王安石在《河北民》诗中写道,边境百姓“家家养子学耕织,输与官家事夷狄”,感慨他们生不逢时,“汝生不及贞观中,斗粟数钱无兵戎”。这些诗句表现了作者( )

①对冗兵冗官的不满 ②对田园生活的赞美 ③对唐代治世的向往 ④对北宋孱弱的无奈

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

8.针对唐朝末年以来藩镇割据现象严重的局面,宋太祖所采取的解决措施有( )

①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队 ②在地方设置转运司,把地方财赋收归中央 ③在中央增设枢密院、三司和参知政事分宰相权 ④派文官担任各地州县长官,陆续取代原来藩镇下的爪牙

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.北宋初年,为防止宰相权力过大,威胁皇权,宋太祖采取的措施是( )

A.废除宰相 B.分化事权

C.设置通判 D.控制禁军

10.《宋史·职官志》记载,宋初“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。材料中所说的是哪一官职的职权和作用( )

A.宰相 B.通判 C.转运使 D.知州

11.宋代出现了许多不同于以往的新现象,具体包括( )

①文臣吃香,武将受气 ②文官也主持军务 ③科举进士地位高 ④武将功高受重视

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

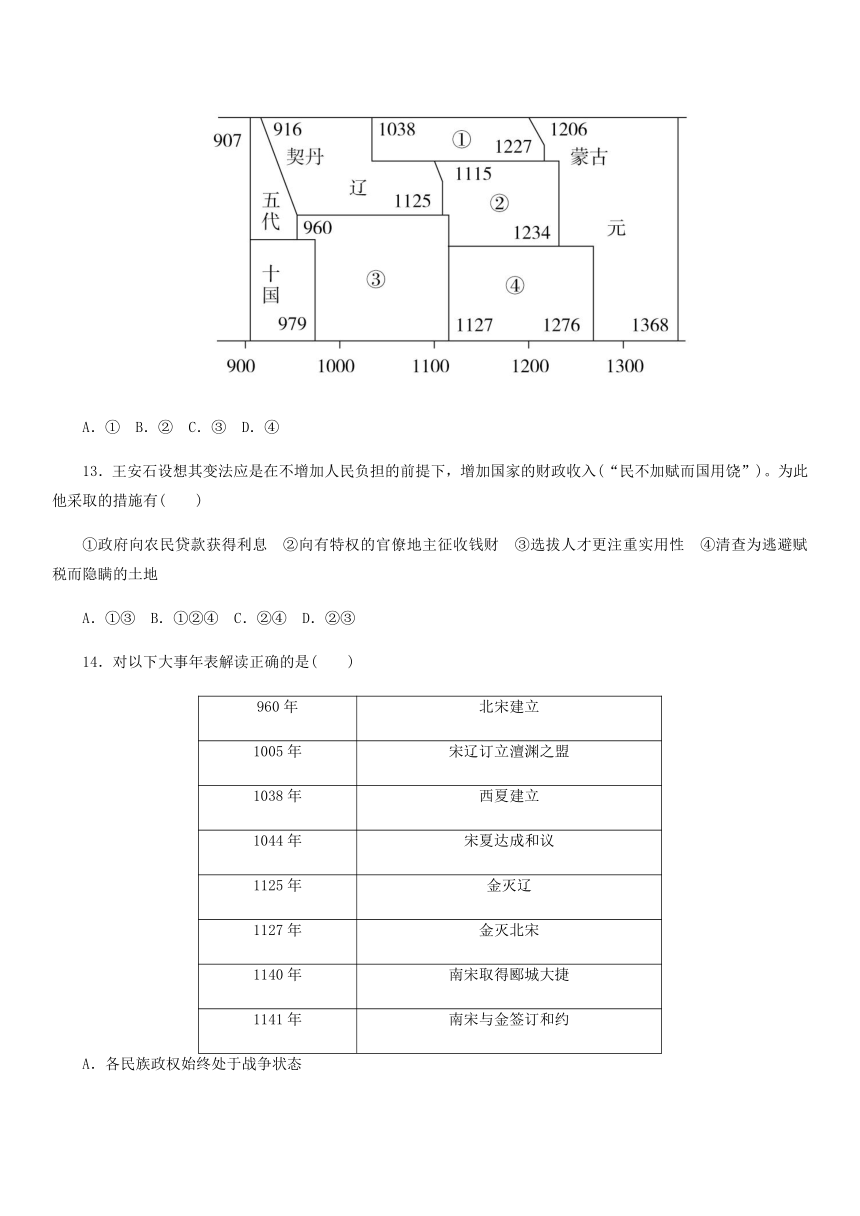

12.下面是《中国历史纪年表》(部分)。其中,①、②、③、④分别代表某个政权的名称。与辽政权订立澶渊之盟的是( )

A.① B.② C.③ D.④

13.王安石设想其变法应是在不增加人民负担的前提下,增加国家的财政收入(“民不加赋而国用饶”)。为此他采取的措施有( )

①政府向农民贷款获得利息 ②向有特权的官僚地主征收钱财 ③选拔人才更注重实用性 ④清查为逃避赋税而隐瞒的土地

A.①③ B.①②④ C.②④ D.②③

14.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 北宋建立

1005年 宋辽订立澶渊之盟

1038年 西夏建立

1044年 宋夏达成和议

1125年 金灭辽

1127年 金灭北宋

1140年 南宋取得郾城大捷

1141年 南宋与金签订和约

A.各民族政权始终处于战争状态

B.北宋政权存在不超过一百年

C.辽与南宋维持相对和平的局面

D.各民族政权并立与力量消长

15.“王沔,字楚望,齐州人。……加任左谏议大夫、枢密副使。……改任户部侍郎、参知政事。”文中的王沔应该是( )

A.秦朝人 B.汉朝人 C.唐朝人 D.宋朝人

16.阅读下列材料,回答问题。

材料 960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立宋朝,是为宋太祖。赵匡胤当皇帝后,担心宋朝会成为继五代后的又一个短命王朝,为此而彻夜难眠。一天,他问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

赵普回答说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

(1)赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?他提出了哪些解决的办法?

(2)宋太祖为此采取了哪些措施着手加强中央集权?

(3)宋太祖的这些措施收到了什么效果?

答案

1.王安石理财新法的主要作用包括( )

①抑制兼并 ②保障农业生产 ③增加政府收入 ④增加农民负担

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.①②③④

答案 A

解析 王安石理财新法的主要作用包括抑制土地兼并、保障农业生产以及增加政府收入,①②③正确;增加农民负担是王安石变法的消极影响,排除④。故A项正确。

2.南宋抗金的性质是( )

A.反对外来侵略的正义战争

B.反对地方割据的斗争

C.统治者争权夺利的斗争

D.反对民族压迫的正义战争

答案 D

解析 A项说法错误,金政权是我国少数民族政权,不是外来势力,故排除;B项说法错误,当时的金不属于北宋统治;C项说法错误,金和北宋是两个政权;岳飞等人领导的抗金斗争,有效地遏制了金统治者发动的掠夺性战争,是正义的战争,使南方地区相对稳定,符合当时广大人民的利益,故选D项。

3.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”该诗形象地反映了南宋时期( )

A.文学艺术的繁盛 B.商品经济的发达

C.对外交往的频繁 D.统治者苟且偷安

答案 D

解析 结合所学可知,公元1127年,金人攻陷北宋首都汴梁,俘虏了徽宗、钦宗两个皇帝。宋高宗即帝位后退保东南,是为南宋。南宋当政者不思收复失地,只求苟且偏安,材料中诗句正是在讽刺南宋统治者的醉生梦死、苟且偷安,D项正确。A、B、C三项不合题意,排除。

4.宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝( )

A.等级森严 B.商业繁荣

C.崇文抑武 D.重农抑商

答案 C

解析 根据材料信息“宋朝”“万般皆下品,唯有读书高”“做人莫做军”等信息可知,这反映了宋朝崇文抑武的时代特征,C项正确。

5.学习历史需要归纳比较。在学习宋辽、宋夏之间“议和”后归纳总结其共同点,其中不能入选的是( )

A.结束了双方大规模的战争状态

B.宋朝都要缴纳岁币

C.导致南北对峙局面的形成

D.客观上有利于双方和平共处

答案 C

解析 结合所学可知,北宋与辽是兄弟相称,而西夏则是向北宋称臣,宋夏之间名义上是君臣关系。且确切地说宋夏的相对位置应是东西。C项不属于宋辽、宋夏之间“和议”的共同点,故选C项。

6.苏辙《栾城集》中提到:“与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗”,这里的“蕃汉”是指( )

A.西夏、辽 B.吐蕃、唐

C.金、南宋 D.辽、北宋

答案 D

解析 苏辙为北宋人。故这里的“汉”指北宋,“蕃”是少数民族政权,与北宋和好年深的少数民族政权有西夏和辽,故选D项。

7.王安石在《河北民》诗中写道,边境百姓“家家养子学耕织,输与官家事夷狄”,感慨他们生不逢时,“汝生不及贞观中,斗粟数钱无兵戎”。这些诗句表现了作者( )

①对冗兵冗官的不满 ②对田园生活的赞美 ③对唐代治世的向往 ④对北宋孱弱的无奈

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

答案 D

解析 材料“家家养子学耕织,输与官家事夷狄”是指农民上交赋税给封建国家,北宋朝廷又给辽、夏“岁币”,这是“冗费”的反映,①错误;②材料无法体现,排除;材料“汝生不及贞观中,斗粟数钱无兵戎”是指唐代贞观年间(封建盛世)物资丰富、物价低、和平安宁,相比之下,北宋中期明显“积贫积弱”,③④正确。故选D项。

8.针对唐朝末年以来藩镇割据现象严重的局面,宋太祖所采取的解决措施有( )

①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队 ②在地方设置转运司,把地方财赋收归中央 ③在中央增设枢密院、三司和参知政事分宰相权 ④派文官担任各地州县长官,陆续取代原来藩镇下的爪牙

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

答案 B

解析 结合所学可知,①②④是宋太祖采取的解决地方藩镇割据问题的措施,③不属于,故选B项。

9.北宋初年,为防止宰相权力过大,威胁皇权,宋太祖采取的措施是( )

A.废除宰相 B.分化事权

C.设置通判 D.控制禁军

答案 B

解析 结合所学可知,为防止宰相权力过大,宋太祖设置了参知政事、枢密院、三司以分相权。故选B项。

10.《宋史·职官志》记载,宋初“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。材料中所说的是哪一官职的职权和作用( )

A.宰相 B.通判 C.转运使 D.知州

答案 B

解析 由“守臣”可知是地方,由“通签书施行”可知与“守臣”相牵制。结合所学可知,地方上与“守臣”相牵制的是通判。故选B项。

11.宋代出现了许多不同于以往的新现象,具体包括( )

①文臣吃香,武将受气 ②文官也主持军务 ③科举进士地位高 ④武将功高受重视

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

答案 A

解析 结合所学可知,宋朝实行崇文抑武政策,故排除④,选A项。

12.下面是《中国历史纪年表》(部分)。其中,①、②、③、④分别代表某个政权的名称。与辽政权订立澶渊之盟的是( )

A.① B.② C.③ D.④

答案 C

解析 结合所学知识可知,①、②、③、④分别代表西夏、金、北宋和南宋,与辽政权订立澶渊之盟的是北宋,③是北宋,故选C项。

13.王安石设想其变法应是在不增加人民负担的前提下,增加国家的财政收入(“民不加赋而国用饶”)。为此他采取的措施有( )

①政府向农民贷款获得利息 ②向有特权的官僚地主征收钱财 ③选拔人才更注重实用性 ④清查为逃避赋税而隐瞒的土地

A.①③ B.①②④ C.②④ D.②③

答案 B

解析 材料“民不加赋而国用饶”指在不增加人民负担的前提下,增加国家的财政收入,选拔人才与增加国家的财政收入无关,排除③;①是青苗法,②是免役法,④是方田均税法,①②④均是王安石为了实现富国目的而采取的措施。故选B项。

14.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 北宋建立

1005年 宋辽订立澶渊之盟

1038年 西夏建立

1044年 宋夏达成和议

1125年 金灭辽

1127年 金灭北宋

1140年 南宋取得郾城大捷

1141年 南宋与金签订和约

A.各民族政权始终处于战争状态

B.北宋政权存在不超过一百年

C.辽与南宋维持相对和平的局面

D.各民族政权并立与力量消长

答案 D

解析 根据材料并结合所学可知,宋朝时期,是多个政权并立的时期,北宋和辽经历了多次战争,最后签订了澶渊之盟,保持了很多年的和平,北宋和西夏、金,南宋和金等国家政权之间也是战争不断,但总体上说,此时期是一个各民族政权并立,力量彼此消长,各民族之间相互影响的时期,D项正确。A、B、C三项的说法都违背了史实,排除。

15.“王沔,字楚望,齐州人。……加任左谏议大夫、枢密副使。……改任户部侍郎、参知政事。”文中的王沔应该是( )

A.秦朝人 B.汉朝人 C.唐朝人 D.宋朝人

答案 D

解析 宋代统治者为了加强君主专制,增设了一些旨在分割相权的重要职位,如枢密使、参知政事、三司使等。根据材料中的关键信息“枢密副使”“参知政事”可以推断,王沔是宋朝人,故选D项。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料 960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立宋朝,是为宋太祖。赵匡胤当皇帝后,担心宋朝会成为继五代后的又一个短命王朝,为此而彻夜难眠。一天,他问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

赵普回答说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

(1)赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?他提出了哪些解决的办法?

(2)宋太祖为此采取了哪些措施着手加强中央集权?

(3)宋太祖的这些措施收到了什么效果?

答案 (1)根本原因:藩镇权力太大、君弱臣强。

解决办法:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。

(2)削实权:在地方派文臣做知州,并设通判监督知州。

制钱谷:设置转运司,将地方财赋收归中央。

收精兵:解除禁军将领的兵权,控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

(3)把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

解析 第(1)问,第一小问,根据材料“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已”可知,赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是藩镇权力太重、君弱臣强;第二小问,根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”可知,他提出的解决办法是:稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。第(2)问,结合所学知识可知,宋太祖为加强中央集权采取的措施表现为:削实权:在地方派文臣做知州,并设通判监督知州;制钱谷:设置转运司,将地方财赋收归中央;收精兵:解除禁军将领的兵权,控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。第(3)问,结合所学知识可知,宋太祖采取的措施加强了中央集权,对解决藩镇割据问题、维护国家统一起了重要作用,也有利于当时社会经济的发展。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进